事件名称:假活佛被焚案

事发时间:1917年7月11日

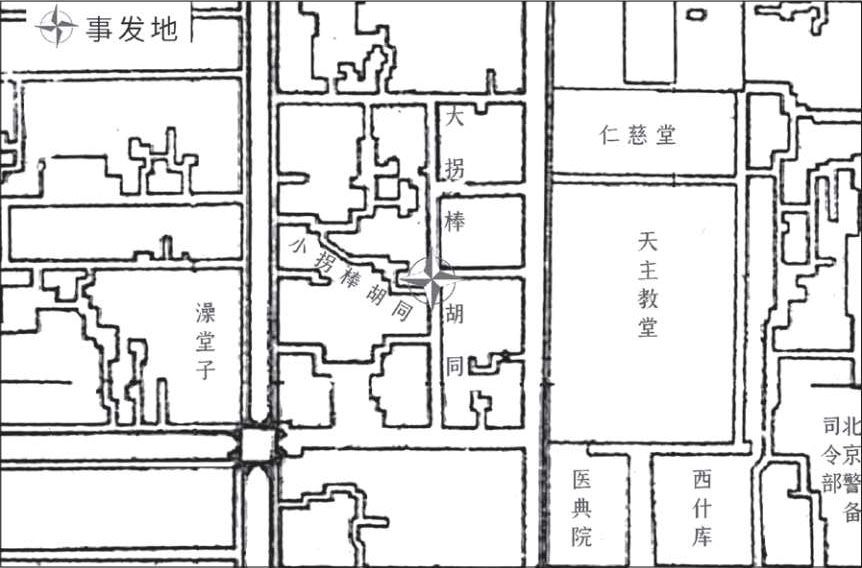

事发地点:大拐棒胡同

记录时间:1932年4月

现在想想,那天傍晚我就不该出门,不出门就不会遇见那起命案。但要真没遇上,可能也会后悔。

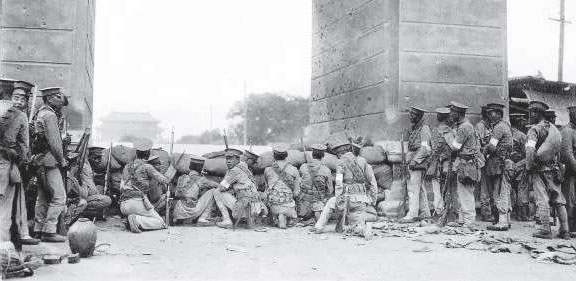

七月的北京像个大瓮,密不透风,闷得喘不过气。十天前,辫子军突然夜里窜进城,在西单牌坊又烧又抢,街市给搞成了垃圾场。报馆编辑让我调查街面,写点报道。

我沿着西四大街走,四下里观察情况。街上乱得厉害,看不到一扇完整的门窗。店主和伙计守在店外,木着脸一声不吭。

还没走到大拐棒胡同,就听见胡同里传来喊声。顺着人声看过去,一股浓浓的黑烟悬在半空,不断翻滚,火苗刺穿黑烟往上蹿。哗的一声,半边房塌了下去,像瘪掉的烂苹果。

1917年,段祺瑞为击退张勋的辫子军而组织讨逆军,图为讨逆军正在与辫子军交战

凑热闹的人群里,有人尖着嗓子喊:“死人了!”我挤过人群,透过滚滚浓烟和灰尘,看那座倒掉的瓦房。房子整个顶平塌下来,露出一根盘口粗的房梁,斜靠在半截墙上,梁上贴着半张烤得焦黄的避火图。有个光膀子的汉子往窗户里钻,拽出条焦黑破烂的铺盖卷,拿棍子一挑,被子里露出个光脑袋,由于烧得太久,头皮已经缩成一团,露出黏糊糊的血浆。

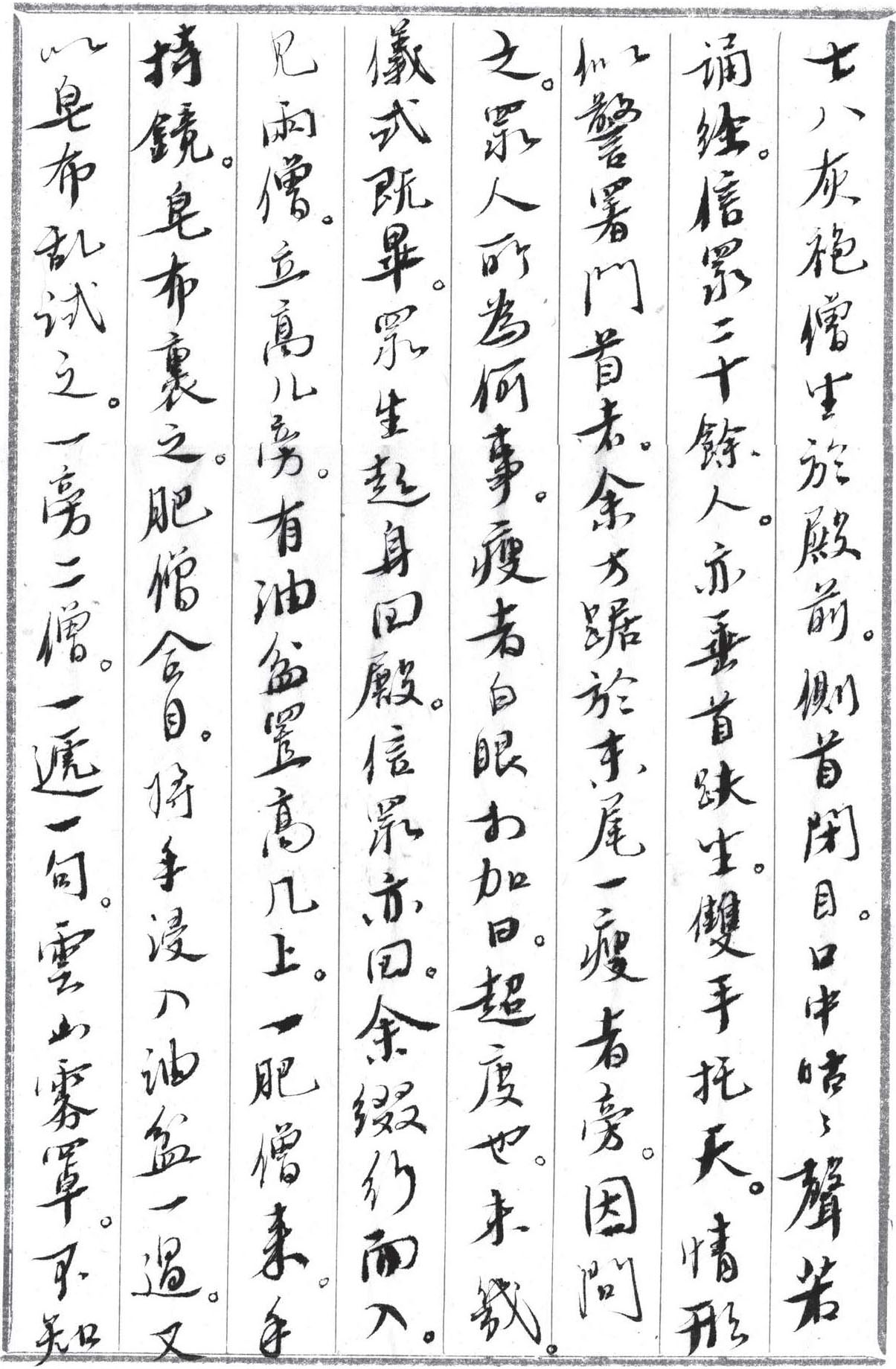

我挤到跟前,闻到一股刺鼻的煤油味。再看那尸体,头顶上有三排筷子粗的戒疤,看着是个和尚,而且等级不低。旁边一个妇人扑通跪在地上,对着尸体咚咚磕头。后面的人群里一阵哀号,越来越多的男女跪在地上鸡啄米似的磕头。

跪着的人里走出个胖子,是这房子的主人,名叫赵三。他在西四这片房子不少,靠吃瓦片 (金醉注:收房租) 为生。赵三说,烧死的和尚是他的房客,城郊地藏庵的高僧,法号仁山。他指指地上一片跪着的人,说仁山法师是活佛,信徒遍布南城。法师在赵三这儿赁了间房,是为了在城里布施方便。赵三对活佛毕恭毕敬,不收房钱,只要他每月到家里念一通经保平安,没想到活佛连自己的平安也没保住。

一阵警哨传来,人群闪出了一条道,十来个巡警一摇一晃走了进来。

散开的人群里,我看见一个年轻女人,有点面熟,好像在哪儿见过,但怎么也想不起来。那女人个子不高,身上穿青色披肩和月华裙,发髻梳在脑后,正往外走,看起来不想凑热闹。我想走近再认认,两名巡警扬起佩刀刀鞘,吹起哨子赶人。人群一闹腾,我再看那女人时,她已经不见了。

巡警围住现场,两个岁数大的蹲在地上,捏着鼻子看尸体。我说我是记者,管事儿巡警也不让进,说天都黑了,你能看出个啥?我看看天,是快黑透了,心里突然一阵烦躁,站旁边抽了会儿烟,没回家,直接去了报馆。

晚上我在报馆写稿,想赶个报道出来。烟抽了一根接一根,一个字也没写出来。刚刚在回报馆的路上,我就记起了那个女人。

十一年前,我们见过一次,还差点结了婚。

那年,父亲坚持为我主持一门婚事,对象是父亲好友的女儿,叫陈仪兰。

当时我十六岁,死活不同意这门婚事,跟父亲说婚事要自己做主。父亲让母亲劝,我就跑出去,整天去青楼赌场,躲着不回家。闹了几个月,父亲不再提这事儿,但也不理我。后来我去日本留学,也是想跑得远点。

我跟陈仪兰也只在我家见过一回面,胡乱聊了半天,没想到还能再见面。她似乎没看到我,或许看到也认不出来了,毕竟那么久了。没认出来也好,不知道该说些什么——也说不定我认错了人呢。

满脑子陈年旧事往外冒,我翻腾了一宿没睡着。

第二天一早,我跟编辑约好当天出篇稿子,就去了警察局打听线索。街上有的店铺已经开了业,撤掉了门口的五色旗,挂起了大清黄龙旗。听说宣统皇帝又登基了,还要去天坛祭天。

远远看见警察局门口坐满了人,全都盘着腿,低着头,双手托天,口中念念有词。我绕过人群走进警察局,找到侦缉队白队长,他跟我是老熟人。

1917年6月,张勋复辟后通电全国,要求悬挂黄底绣龙的大清国旗,导致黄龙旗一时供不应求,有些百姓只能用纸糊旗充数。图为当时悬挂龙旗的街道

白队长说,烧死活佛的事儿他早上刚听说,一点线索都没有。“要说有,就是门口那群人,全是活佛的信徒,天不亮就来示威,要我们尽快查明真相——他奶奶的。”

这时,一个老头闯进来,质问怎么还不去抓学生。白队长一瞪眼,老头住了嘴,低头出去了。白队长说,老头是个信徒,认定仁山法师是被慕德中学的学生害死的。

学生跟和尚闹冲突已经不是一天两天了,《白日新闻》也报道过几回,那是前几年袁世凯当政的时候,曾下过一道法令——寺庙归国家。这道法令很快就废了,但征收庙产的事却没停下来。

去年,政府强行征收地藏庵,搞起庙产兴学

来。庙里的和尚闹了几出,还是被赶走,地藏庵归了慕德中学,办了女校。袁世凯一死,北京城又乱了。今年年初,一群和尚带了些教众回来,轰走了女学生。学堂又变回寺庙。地藏庵还请了个活佛,就是仁山法师。这半年靠着他,寺庙不但重新站稳脚,香火还越来越旺。

来。庙里的和尚闹了几出,还是被赶走,地藏庵归了慕德中学,办了女校。袁世凯一死,北京城又乱了。今年年初,一群和尚带了些教众回来,轰走了女学生。学堂又变回寺庙。地藏庵还请了个活佛,就是仁山法师。这半年靠着他,寺庙不但重新站稳脚,香火还越来越旺。

白队长一叹气,说本来不算大事,但这伙人一闹,上头下了指示,要警察局尽快破案。他笑呵呵问我是不是要查这案子:“帮我参谋参谋,查清查不清都请你一顿酒。”

我说:“我就随便看看,老头不说是学生干的吗?你去查查学生。”

出了警察局,我在坐着的信徒里找到那老头,递过根烟,问他怎么知道凶手是学生。老头很激动,说他一大早就去了地藏庵,庙里的法师说的。

几个信徒从地上爬起来帮腔,说亲眼见过学生过去闹事:“罪过可大了——上回正做法会呢,那帮小兔崽子往大殿上泼尿!”

我问是哪天的事儿,怎么知道是慕德中学的学生。那人想不起来,念起佛号发起了誓。我没再理他们,找了辆胶皮车,去了地藏庵。

地藏庵里竟然很安静,大殿里坐了七八个穿着灰袍的和尚,闭着眼,咕噜噜念经。

殿前除了僧人,还有二十多个信徒,也低头盘腿坐着,双手举天,跟警察局门口的情形一样。我蹲在最后面一个瘦子边上,问他这是干吗,瘦子朝我翻个白眼说:“超度。”

过了会儿,仪式结束。和尚们起身回到大殿。我跟着人群进去看,两个和尚站在一张高几旁,另外一个胖和尚走过来,手上端着一面裹着黑布的镜子。胖和尚闭上眼,手在高几上的油盆中一涮,往黑布上一通涂抹。

旁边两个和尚你一句我一句,云里雾里的,不知道说的什么。过会儿,胖和尚端起镜子看,大声宣布:“杀人者在北边。”信徒们激动起来,尤其是瘦子,喊着往外跑,要去北边抓凶手。

这套戏法叫圆光术,我之前听说过,是帮人找东西的,没想到还能破案。

和尚收拾东西清场,我跟那个胖和尚打招呼,他装作没听见,往大殿后头走。我上去拽住他,问他为什么随便指认学生。他指指黑布包起的镜子,说这是算出来的,我一把夺过镜子摔在地上,让他别装神弄鬼。胖和尚

了,说也不一定是学生,只是有可能。他说:“不过也有些实证,慕德中学有个学生叫李博文,曾跟仁山法师在城里起过好几回冲突,很多人都看见了。”

了,说也不一定是学生,只是有可能。他说:“不过也有些实证,慕德中学有个学生叫李博文,曾跟仁山法师在城里起过好几回冲突,很多人都看见了。”

慕德中学在西草场胡同。悬山式的门楼,灰色的砖墙,隔着墙就能看见两层教学楼。

我在校门口被几个学生拦下,领头的是个瘦高个儿,身后站着一个女生,穿着白衣黑裙,面色苍白。

这时,身后有人说话:“小竹,干什么呢?”

我扭头一看,说话的竟然是陈仪兰——昨天傍晚我确实没看错。

陈仪兰也愣了一下,但马上朝我走了过来。我想问声好,但没说出口,她倒是大方,把手里提的苹果交给女生,转头对我笑,说:“我知道你,大记者。”

学生们见我和陈仪兰认识,这才让我进门。

陈仪兰一介绍,我才知道这瘦高个儿就是李博文,那女生是陈仪兰的妹妹,叫陈小竹。陈小竹和李博文都在慕德中学读书,李博文在本部读男校,陈小竹在女校,两人是好朋友。

陈仪兰问我来这里做什么,我说查个事。李博文问:“是不是调查仁山和尚那个老秃驴?”没等我回答,李博文又说:“别听那群迷信的瞎起哄,我们是想赶走秃驴,但老秃驴的死跟我们没关系。”

陈仪兰摇手,示意李博文闭嘴。她说:“地藏庵改办女校是一件大大的好事,但自打和尚占了地藏庵,女校就被迫停了。小竹本来学习很好,未来有大出息,但女校已经停课半年,眼看真的就要没学上了。”

陈小竹脸色苍白,听姐姐说她也没反应,抬头看了看李博文,李博文伸出胳膊搂了搂她。

陈仪兰对李博文说:“要不你们先走吧,还得给小竹补课呢。”

李博文说:“金先生您帮帮忙,我看这事儿报纸可以帮我们多说说话,搞教育总比搞迷信好。”我没回话,陈仪兰倒是“嗯”了一声,说你是记者,懂得多,帮帮他们。

我说我正在查,这可能不是意外,要先查到凶手。

民国时期,北京的人力车又叫“胶皮车”

陈仪兰盯着我,我突然有点不好意思,转向李博文:“查完你带我见校长,要回地方办学的事儿,我去教育部找人帮忙。”

我问李博文跟仁山和尚冲突的事。李博文说,他跟踪过仁山和尚几次,被仁山发现,两人在街上吵过几句。

我问他为什么跟踪仁山,李博文张口就骂:“什么狗屁活佛,仁山不是正经和尚。”他说,他早觉得这帮和尚是在骗人,想揭穿他们。仁山经常假借布施的名义,在小赌场厮混,还看到他喝得醉醺醺从赌场出来。

我要李博文带我去找小赌场,他起初不愿意,但在陈仪兰的劝说下,还是同意了。

我们叫了两辆胶皮车往赌场去。路过史家胡同,看见一棵大树下,有一大摊红得发黑的血迹。车夫告诉我,昨天辫子军在这里杀了个小男孩。辫子军从进城第二天起,就开始在路上抓人,凡是脑袋上没辫子的,不拿银圆,就要杀掉。

没一会儿,车到了太平街。街上的人都行色匆匆,街边店铺的伙计也在急忙收拾东西,像要关门,有人把挂着的龙旗也收进屋里。车夫把我们放在一个胡同口,说后面的路太窄,车进不去了。

小巷子又暗又窄,李博文反倒轻车熟路,领着我七拐八拐到一个小院门口,啪啪砸门。里面有人问话,李博文说“鉴把点”。嘎吱一声,门开了。

院子不大,里面却挤了三十多个人,屋里坐着的玩牌九,外面蹲着的押骰宝。我俩里里外外转了几圈,没人在意。李博文看起来很熟悉,不时向我介绍赌客在玩什么。

“天字——”一个尖细到要劈叉的声音传过来。喊话的人是个驼子,蹲在押骰宝的最中间,满脸红光,显然是赢了钱。

人群外,我看见几个人挤眉弄眼,互相使眼色。没一会儿,其中两人突然吵起架,紧接着推搡起来,场子一下乱作一团,这几个人要耍猫腻。驼子急忙扑在地上,把钱压在身下,却架不住人多,几个十一二岁的小孩趁乱把手伸进驼子身下,抓了银圆就跑。

小孩跑了,推搡的人嘴上嘟囔几句,也收了手。驼子起身,发现身下只剩几个银圆。

我堵住门口,拎起一个小孩,他把钱往我脸上甩,我用手一挡,小孩趁机挣开,窜出了院子。驼子连滚带爬扑在地上,边捡钱边问候小孩十八辈祖宗。

捡完钱,驼子骂骂咧咧出了门。我带李博文跟出去,喊住驼子,从口袋里掏出块银圆递给他,说你没捡干净。驼子一脸惊奇,抓过银圆,说今天也算没倒霉到家。看旁边有个卖老豆腐的挑子,驼子喊住挑子,要请我俩吃一碗。

我坐在竖起来的碾磙上吃老豆腐,问驼子认不认识仁山和尚。驼子吃得满脸通红,像半个红煤球,说赌场里没有不认识老和尚的。说完突然停下嘴问我:“你不是来替他要账的?”

见我一脸茫然,驼子放松下来,把喷在手背上的豆腐末捡起来,塞回嘴里。驼子说,赌场所有人都盼老和尚死,因为他总来赌场放高利贷,几乎每个人都欠他钱。

李博文一摔筷子,说:“看见了吧?就这种秃驴,死得好,那庙里没有好人。”说罢,扔了碗走了。

天黑下来,我摸了摸衣服,还有点钱,决定回到院里赌几把,看看能不能多问出点线索。屁股还没坐热,就听见外面有人砸门。里面还没搭话,门已经被砸开,蜂拥进一群穿新式军装的士兵。领头的大胡子说,头上有辫子的都是辫子军同党,全部抓走。

桌上的赌徒一哄而散,有人从脑袋上往下扯假辫子,院里乱成一团,我虽然没辫子,也被一起架走。路上我才知道,这些人是段祺瑞的讨逆军,辫子军已经被赶出北京城,大清朝又完了。

我和十几个赌徒被拉出永定门,关进城外的军营。军营里一个帐篷关十多个人,地上连个伸腿的空都没有,帐篷里又闷又热,睡不了觉,我只能坐在地上想案子。天快亮的时候,我才靠在旁边人身上,眯瞪着了。

也不知睡了多久,有人摇我,我睁眼看见了白队长的脸。他奉命来军营转移犯人,没想到在这儿看见了我。他跟看守打了声招呼,带我出了军营,外头已经过了中午。

白队长一脸得意:“老金,这次你慢了,杀活佛的案子让我给破了。”他说上午抓住凶手了,是个女人,叫陈仪兰。

我心里咯噔一下,问他怎么抓着的,有证据吗。老白连比画带说,讲了一路。他带人在火灾现场仔细搜查,找到了一只银镯子,镯子上有宝华楼的字号。白队长到宝华楼一查,镯子是定做的,伙计一查单据,就找到了陈仪兰。陈仪兰被带回警察局,一审就全招了。地藏庵的和尚抢走了寺庙,耽搁了她妹妹的学业,她眼看着妹妹半年上不了学,就溜进老和尚屋里,趁老和尚睡着,把灯油浇在被子上,放了把火。

白队长说,今天上午,他们已经开了记者会,公布了陈仪兰是杀人凶手的消息。

我问陈仪兰现在在哪儿,白队长说在京师第一监狱。

我到监狱时已经傍晚,跟狱监磨了很久,才见到陈仪兰。陈仪兰脸色苍白,还没换狱服,身上还穿着那件月华裙。

没等我问,陈仪兰先开口了:“人是我害的,别问了。”

我不信她是凶手,搜肠刮肚却拿不出任何证据。陈仪兰抿嘴笑了,说案子已经结了,让我不要再胡思乱想。

突然,她抬起头问我:“你知道伯父当年为什么一定要你和我结婚吗?”

我摇摇头。陈仪兰说,那年她父亲病故了,她当时十四岁,还有个五岁的妹妹。父亲为了告慰故友,才坚持要我娶她过门。但我坚决不同意,父亲只好退了婚。

被退婚是大事,陈仪兰又带着个妹妹,之后很久都没说上亲。直到两年后,陈仪兰才嫁给中国银行一个职员。去年,北京爆发了“京钞风波”

,中国银行兑不出钱,门外日夜都守满兑钱的人。有一天,陈仪兰丈夫下班,跟外面等着兑钱的人起了冲突,被愤怒的人群活活打死。家里断了经济来源,陈仪兰被迫卖掉房子,在学校附近摆了个水果摊,勉强供妹妹上学。

,中国银行兑不出钱,门外日夜都守满兑钱的人。有一天,陈仪兰丈夫下班,跟外面等着兑钱的人起了冲突,被愤怒的人群活活打死。家里断了经济来源,陈仪兰被迫卖掉房子,在学校附近摆了个水果摊,勉强供妹妹上学。

“外面这个光景,挣钱实在不易。”她犹豫了一会儿说,“妹妹能上学就行,能识字就好讨生活。”

说话间,监狱外有人群喊话,大概意思是,要求当局尽快处决凶手,以慰仁山活佛。狱监伸出头冲我们吆喝:“你们快点儿!”

陈仪兰没有理会,说起第一次去我家,看见院里的银杏树和树下的我,那时她以为这辈子会有好结果。

她突然问我:“如果我读过书,当时你是不是就不会拒绝了?”

我不知道说什么,摇了摇头。那时候抗拒,只是不想结婚,更不想被父亲包办,根本与读不读书没多大关系。

陈仪兰笑笑,说她知道读书好:“读书人能自由恋爱,不能让小竹跟我一样。

“小竹很争气,成绩很好,将来肯定会有好前途。但学校让和尚占了半年,开课遥遥无期,小竹经不起耽搁,我必须让她上学。

“一时冲动干了傻事,但也没关系。我不后悔。”

我一句话也接不上。

陈仪兰直直盯了我一会儿,让我走,不要再查了。说完便不再理我了。

回到警察局,我找到白队长,让他把证据给我看看。

白队长一脸不快,说:“人全都招了,你还不服?”不同意给我看。在我的软磨硬泡下,白队长勉强点了头。二十分钟后,他抱着个盒子进来,叮嘱我千万别搞坏。

陈仪兰的口供录了四五张,跟她讲的没啥差别,时间也没什么漏洞。赵三的房子有柴房,外头墙塌了半截,她趁中午街上没人翻进院里,进屋点了火,出来后还在附近看了会儿。我回想那天傍晚在火灾现场看见她的时间,确实没什么不合理——但似乎又太合理了。

我从盒子里拿起那只银镯子,翻来覆去地看。镯子有筷子粗细,亮晶晶,泛着光。

我一拍桌子,叫白队长过来,说这证物有问题:银子烧过会发黑,这个镯子却没有变色的痕迹。我说那天的火我也看见了,银子要在里头,不只会烧黑,烧变形都有可能。

白队长拿走镯子,说我魔怔了。我想夺过来,他一把揣进怀里。我骂了他一句,说你这么急,不是想查到真凶,是急着想结案了事。没听清他回骂我什么,我就跑出了警察局。

一路上我脑子乱糟糟的,心里坠得发慌。我问自己,到底是不相信她是凶手,还是不愿意相信她是凶手。

不知道。但镯子肯定有问题。

路过一个报亭,我看见一个大字号的标题,写着:南城阎王庙成真阎王殿,神像遭学生砸毁成数段。

报上说,今天早上一伙学生去砸了地藏庵,推倒围墙,烧毁庙门,庙里的神像也被摔在地上,砸成数段,身上还被浇上粪便。报纸照片上,领头的瘦高个儿学生是李博文。

天马上要黑了,我回家拿了把手电筒,去了大拐棒胡同。

烧毁的房子还塌着,但塌掉的屋顶已经被扒开了,有个衣衫褴褛的女人拿着木棍在翻拣,后面跟了俩小孩。我检查房子的角落,墙根都已经烧黑,屋里的物件儿已经被一拨拨拾荒者捡干净了。那个拾荒的女人从砖头里翻出个破木盆,领着孩子走了。那盆子已成了黑炭,箍盆的粗铁丝烧变了形。

我贴着墙根横竖量了几步,发现房子很古怪,外面看起来很大,但里头似乎没多宽敞。我拿手电筒顺着四面的墙敲过去,南边的墙里是空的。扒掉烧坏的墙土,是层厚厚的黑铁皮,我贴着铁皮摸,抠到活动的缝隙,使劲一拽,铁皮“嘎吱”一下打开了,里面是个暗间。

暗间里一片黑,我关上铁皮门,拿手电扫了一圈,空间很窄,只有一张木桌和木椅。桌上有一个黑皮的大厚本子和一个装饼干的铁盒。我打着灯翻看本子,这是个账本,里面记着仁山和尚出借钱物的记录。借钱的人不少,不过数目都不大,有的歪歪扭扭写着名字,有的摁了手印。翻到最后,我看见一个写得很流畅的名字:李博文。

我马上关了手电,卷起账本,拿了桌上的铁盒离开现场,回了西四胡同家里。

盒子里竟然是张契约,内容写得正经八百:

我宛平县兄弟十八人约定共同抢夺地藏庵,所得银钱按照约定分成。如有背弃者,其余人共诛之。

最下面,留着几排歪歪斜斜的名字和大拇指印,其中几个名字,我还在警察局发布的土匪通缉令上见到过——这群和尚竟然他妈的都是土匪!

我在笔记本上捋出事情可能的发生过程:

土匪假扮和尚夺庙;

仁山假扮活佛敛财;

李博文找仁山借钱;

仁山在家里被烧死;

警察现场发现镯子;

陈仪兰承认放了火。

疑点:

银镯子是事后放的;

李博文有杀人动机。

真相:

第一种可能:陈仪兰替李博文顶罪;

第二种可能:李博文栽赃了陈仪兰。

我点上烟,盯着笔记本呆了半天,在李博文的名字后面,添上了陈小竹。

第一种可能:陈仪兰替李博文(陈小竹)顶罪;

第二种可能:李博文(陈小竹)栽赃了陈仪兰。

抽了几根烟,我拿起笔划掉了第二种可能。

我放下笔记,给警察局打电话,没人接。

第二天一早,我揣上账本和笔记,蹬自行车到了京师第一监狱。我停好车,直接进门找狱监,要求见陈仪兰。狱监一愣,说你来晚了一步,那女的半夜上吊死了。我一屁股摔在椅子上,身上止不住地出冷汗。

狱监把我带进一个小矮房,是临时停尸间,我在里面见到了陈仪兰。死去的陈仪兰面色铁青,像是戴了副木头面具,身上穿着灰色的狱服,看起来更加瘦小。

狱监说,昨晚给她换狱服,送了饭她也不吃。早上一看,已经畏罪自杀了,用换下来的裙子吊死的。

我连自行车也没骑,离开监狱一路迷迷糊糊走回城。去慕德中学的路上,我绕道去了趟陈仪兰的水果摊。几个伙计在收拾店里的东西,一问才知道,陈仪兰前天已经把店盘出去了,钱都没怎么谈。

我一路跑到慕德中学,被门卫拦住。门卫说最近时间特殊,要有人接才能进。我说去你妈的,我是记者,掀开门卫闯了进去。

我在最角落的教室里找到陈小竹,她正趴在桌上,听见有人过来,抬起头,满脸泪痕。我控制住情绪,在陈小竹身旁坐定,告诉她姐姐去世的消息。陈小竹整张脸缩成一团,大张开嘴,却发不出声。

我说:“火是你和李博文放的吧!”

出乎我意料,陈小竹听了这话平静下来,点点头,说:“是我自己,没他。”

陈小竹说,自己最大的过错就是爱上李博文。她第一眼看见李博文,就迷上了他,没多久就确定了恋爱关系。“姐姐也知道,还说支持我自由恋爱,只要两人都好好念书就行。”

但后来,陈小竹才知道李博文嗜赌如命,还在外面欠了一屁股烂账,甚至欠到仁山和尚头上。仁山和尚威胁李博文,如果不还钱,就去学校要账。

陈小竹说:“如果仁山和尚找人来学校要账,李博文肯定就完了。”

于是,陈小竹便找到仁山,求他宽限时日,没想到老和尚对她动手动脚。趁老和尚疏忽,她拿铜钵盂砸晕了老和尚。

陈小竹说:“我怕打死人,但又怕他醒过来,我和李博文这辈子就完了。”

慌乱之中,她拿被子裹住老和尚,浇上煤油,放了把火。后来,她匆忙逃回学校,才发现手上的戒指丢了,可能掉在了现场。第二天回家,姐姐告诉她,在街上看见老和尚家失火了,人烧死了。“姐姐还说,这下庙里没了活佛,地藏庵说不定就能要回来了。”

在学校遇到我后,她才意识到,警察局认定了火灾不是意外,要查凶手。陈小竹觉得自己随时可能被抓到,躲在家里哭。当晚,姐姐发现她的异常,再三逼问她怎么了,她才说了放火的事。姐姐伤心透顶,哭了一晚上,最后要陈小竹先到学校躲着,其余事情交给她。陈仪兰夜里去了现场,在废墟中找到妹妹落下的戒指。

“但是我万万没想到,姐姐又把自己的镯子留下了。”陈小竹的声音依然很平静,眼泪却啪嗒啪嗒地掉。她从书包里翻出一枚戒指。“我谈恋爱姐姐很高兴,两个月前才送我的——”陈小竹盯着戒指看,再也绷不住,哇的一声哭起来。

我接过戒指,是枚纯金的活口戒指,略微有点变形,一部分花纹有烧熔的痕迹。我捏了捏活口,想把形状捏回来,看见戒指内侧有两个极小的篆字:慕兰。

我把戒指揣进口袋,紧紧握在手心里。

这正是当年我母亲送给陈仪兰的订婚信物。

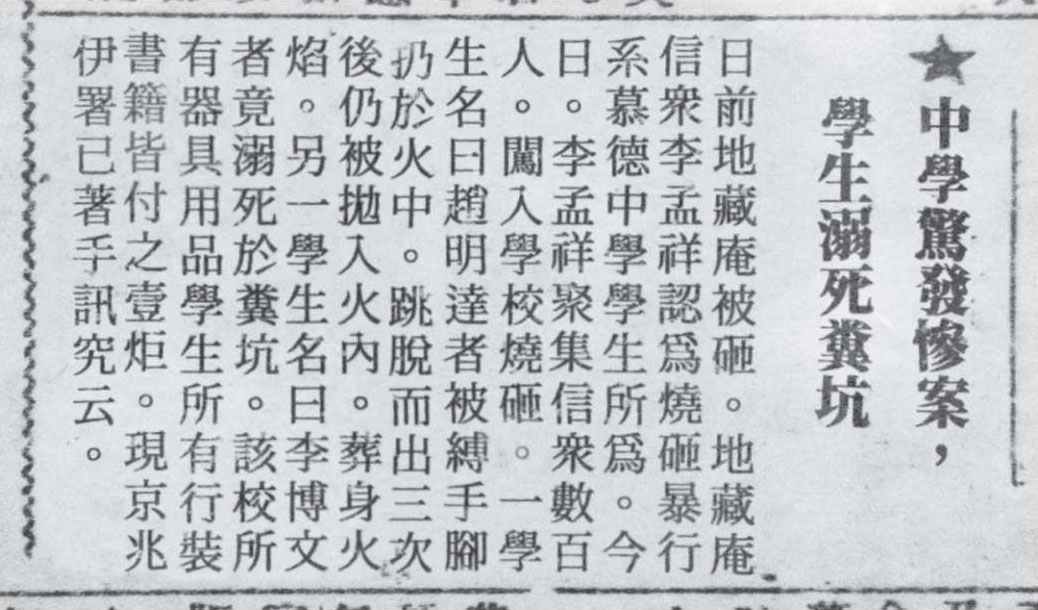

报纸上的报道

我去了警察局,找到白队长,把土匪假扮和尚的证据交给他,陈小竹的事一字未提。关于警察局根据银镯子定罪的事,我也不想跟他再讨论——人已经死了,这也是陈仪兰生前的愿望。

隔天,白队长就在城外抓住了地藏庵的假和尚。

我在南城的一间赌场找到了李博文,他正围着桌子看人赌钱。我摘下眼镜,揪他到门外,一拳打翻在地,不等他爬起来,又照脸上踹了几脚。他被打蒙了,说不出话。我拉他起来,塞了十块大洋到他手里,让他把剩下的账还干净。

我说:“再见到你进赌场,打断你一条腿。”

没想到几天后,李博文死了。

报纸上说,地藏庵的信众不信和尚是假,闯进慕德中学,放火烧了学校,还打死了两个学生。其中有个瘦高个儿,叫李博文,被人摁进厕所闷死了。

因为这件事,慕德中学的女校重开彻底没了希望。我去学校打听陈小竹的消息,一无所获。

我找工匠把金戒指修好,重新雕了花纹,抹去了篆字。

总有一天,我会找到陈小竹,把戒指还给她。

本故事整理者:朱富贵