在高原低氧环境存在的生物(包括人类),由环境所决定的器官功能和结构的变化,表现为两种形式,一种为短时的仅表现为功能和结构的调整和代偿,称之为习服(acclimatization);另一种通过长期基因突变,使功能结构发生深刻改造或重建,而这些特性又通过生殖传给后代而紧固下来,称之为适应(adaptation)。

平原人进入高原后,机体在神经-体液调节下发生一系列的代偿适应性变化,以适应高原环境,这个过程称之为高原习服。习服是一种可逆的非遗传性的生理和形态变化。大多数平原人在由平原进入高原后,通过机体的代偿适应性反应可以获得对高原环境的良好习服,能够在高原环境中正常工作、生活而无任何不适。但也有一部分人,在由平原进入高原后,由于上述代偿适应性反应不足或过于强烈而发生习服不良,从而出现各种急、慢性高原病。

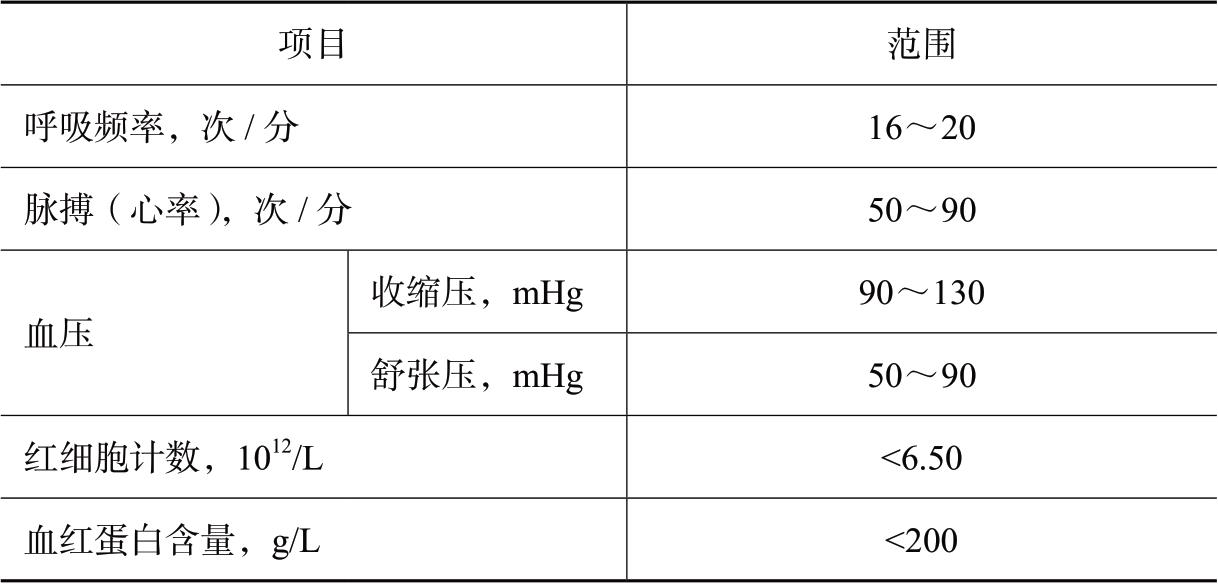

基础生理指标包括呼吸频率、脉搏(心率)、血压、红细胞计数和血红蛋白含量。

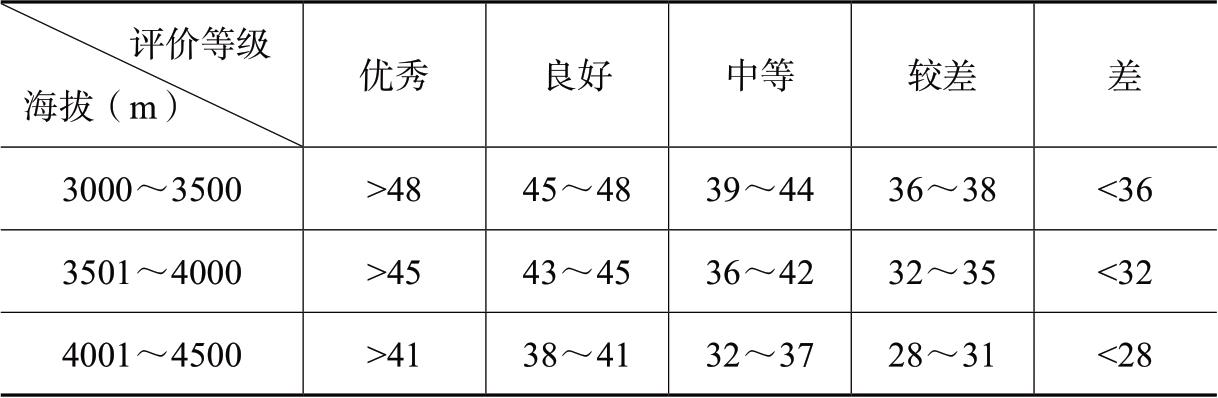

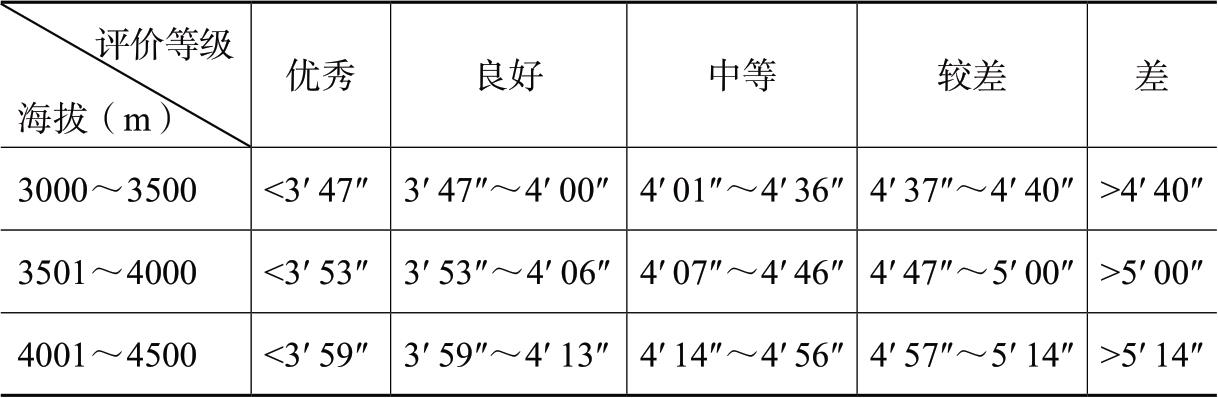

最大氧耗量( V O 2 max)和1000米跑成绩,见表1-2、表1-3、表1-4。

表1-2 完全习服人群基础生理指标

表1-3 V O 2 max评价标准(mL/kg -1 ·min -1 )

表1-4 1000米跑成绩评价标准

进入高原7天以上,并满足下列条件时,为初步习服。

1.急性高原反应症状基本消失;急性高原反应症状评分总计分小于4分。

2.安静状态下呼吸、脉率明显下降,并接近表1-2列出的正常范围,血压基本恢复。

3.轻度劳动作业后无明显不适。

进入高原1个月以上,并满足下列条件时,为基本习服。

1.安静状态下呼吸频率、脉率恢复至表1-2列出的正常范围,血压稳定。

2.红细胞计数及血红蛋白含量增加到一定数量后趋于稳定。

3.中度劳动作业后无明显不适。

4. V O 2 max、1000米跑成绩达表1-3、表1-4列出的中等以上水平。

进入高原6个月以上,并满足下列条件时,为完全习服。

1.红细胞计数及血红蛋白含量达到表1-2列出的正常范围并趋于稳定。

2.重度劳动作业后无明显不适。

3. V O 2 max、1000米跑成绩达表1-3、表1-4列出的良好以上水平。

1.气候 高原地区气候恶劣,特别是寒冷使外周血管收缩,机体耗氧量增加,诱发或加重高原病,降低机体的习服能力。注意防寒保暖能增强机体对高原的习服能力。

2.海拔高度 海拔越高缺氧越重,因此海拔高度是影响高原习服的首要因素。一般认为,人类可适应的海拔高度为4500~5200米,超过5300米长期生存就很困难。

3.在高原居留时间 高原习服是逐步发生的,在高原停留时间越长,习服越完全。海拔越高,达到习服所需的时间越长。

4.机体状况 在同一个海拔高度时,凡能加重心肺负荷或增大机体耗氧量的因素,均可降低机体对高原的习服能力,反之则可促进机体对高原的习服。心肺等重要器官有疾病的人不宜进驻高原。

5.精神心理因素 初入高原者,由于对高原环境特点不了解,加上自然条件的直接影响,产生的紧张、恐惧情绪常可促进高原病的发生。消除紧张恐惧情绪将有助于提高机体对高原的习服能力。

6.体育锻炼 体育锻炼能改善和提高机体各器官的功能状态,增强机体对高原的习服能力,由平原进驻海拔4000米以上高原地区时,至少应在进驻前1个月开始进行锻炼。

7.登高速度 进驻高原的速度越快,越易发生急性高原病。条件许可时,宜缓慢登高。

8.劳动强度 平原人在高原的劳动能力均有不同程度下降,劳动强度过大常可诱发高原病。因此,进驻高原后劳动强度应适宜,注意劳逸结合,并应延长睡眠时间。

9.营养状况 营养状况对高原习服有重要影响,丰富充足的饮食营养有利于高原习服。在高原上应以高糖、高蛋白、低脂肪饮食为主,适当补充多种维生素。

10.个体差异 机体对高原的习服能力存在明显的个体差异,一些对缺氧敏感的人在低于海拔3000米处即可能出现高原反应。

1.红细胞计数和血红蛋白含量增加,从而增加了血液携氧能力 平原人进入高原后,红细胞计数和血红蛋白含量增加,使血容量增加,血液运氧能力增强。刚入高原数小时即可见血红蛋白含量增加,这是血液浓缩和脾脏等储血器官释放红细胞之故,随后的增加是红细胞生成增多。乘飞机进入海拔3658米高原后的第1~2天,健康男性青年的血红蛋白含量、红细胞压积即开始明显升高,到第15天时数值接近或高于高原世居者。在高原生活1~2年的移居者,其血红蛋白含量、红细胞压积仍高于高原世居者。

2.肺通气增强,肺循环血量增多,提高了肺内气体交换效率 进入高原后,肺通气量立即增加。肺通气量的增加主要是呼吸加深、潮气量增加,而呼吸频率一般仍在15~20次/分,很少超过20次/分。低氧引起的通气量增加称为低氧通气反应(HVR),是人体急性缺氧时最重要的代偿性反应。

3.其他机制 肌肉和其他需氧组织内毛细血管增生或扩张,有利于氧的运输和利用。肌红蛋白量增加,高能磷酸键有关的酶活性增强。

实践证明,人体对高原环境具有强大的习服适应能力,在一定限度内通过采取适当的措施和手段可以加快习服过程,促进高原习服。

1.阶梯习服 阶梯习服是指在进入高原的过程中阶梯上升,即平原人先在较低海拔的高原上居留一定时期,使机体对较低海拔的高原有一定的习服之后,再上到中等高度地区并停留一段时间,最后到达预定高度。早在1969年Singh等建议,先在海拔2440米、3350米和4270米高原各停留1周后,再进入海拔5500米是大有好处的。

2.适应性锻炼 适应性锻炼是目前国内外公认的预防急性高原病、促进高原习服的有效措施。人们在平原坚持经常性的运动锻炼,有助于提高机体对高原环境的习服能力。如能结合阶梯习服,特别是组织好在海拔2000~2500米地区的适应性运动锻炼,则促习服效果更为显著。适应性锻炼促进高原习服的机制可能在于增强心肺功能,改善机体对氧的摄取、运输和利用。

3.预缺氧 研究表明,机体对缺氧的习服适应能力可以通过预缺氧的方式得到加强。预缺氧(缺氧预处理)是指机体经短暂时间的缺氧后,对后续的更长时间或更严重缺氧性损伤具有强大的抵御和保护效应。

法国一研究小组采用预缺氧方式,让8名健康成年人首先在模拟海拔3650米高度停留1天,然后继续升至4350米,并在此停留5天,降至平原后,再升至4500米,并在随后的31天时间内逐渐升至7000米,在最后的2天内曾3次达到珠穆朗玛峰8848米高度。另外,利用低压舱反复间断缺氧,时间30分钟至3小时,每次间隔1~3天,如此多次重复后,机体即可产生一系列与暴露高原环境相类似的变化,所产生的习服能力在减压缺氧结束18~25天后,才会逐渐消退,但不会完全丧失,当遇到再次缺氧刺激时,对缺氧的习服能够迅速建立。

4.促进高原习服药物 实践证明,凡在实验和应用中能提高机体缺氧耐力、减少或减轻急性高原病发生的药物,均有利于促进高原习服。

法国研究人员在喜马拉雅山对44名登山队员进行的观察结果表明,银杏提取物EGb761可有效预防在海拔5400米阶梯登山过程中高原病的发生。每天160mg,分2次服用者无急性高原反应脑部症状发生,急性高原反应呼吸症状的发生率也仅占13.6%;而未服用EGb761者40.9%的人有脑部症状,急性高原反应呼吸症状的发生率在81.8%。说明EGb761在预防急性高原病、促进高原习服方面有较好的作用。

5.促进高原习服食物 高原低氧条件下的有氧代谢以糖为主,这是机体在缺氧条件下节约用氧进行产能的一种有效的代偿适应方式;因此人们在高原上应该以多食高糖、高蛋白、低脂肪的食物为主,适当多饮水,多食新鲜蔬菜和水果。国内一项多单位联合研究证实,以药食两用原料枸杞子、银杏叶、人参等为主要成分制成的耐缺氧食品添加剂,可显著延长缺氧动物的存活时间,降低进驻高原部队急性高原病的发病率,提高在高原的劳动能力,有助于促进高原习服。

6.高原弥散式供氧室 弥散式供氧室,也称富氧室,是在高原地区建立的室内氧浓度高于21%的富氧房间。夜间在高原弥散式供氧室睡眠有助于提高睡眠质量和第二天的作业效率。弥散式供氧室有助于提高人体在高原上的劳动能力和健康水平,促进高原习服。