近现代中国画的发展与中国艺术史的研究密不可分。随着考古发现、博物馆藏品和国际艺术展的增多以及国际艺术市场的繁荣,中国艺术史在20世纪逐步获得了国内外的重视,其影响也日益显现。对于许多中国的近现代画家而言,革新的动力并非来自新的图像模型,而是源于书法—这种在19世纪至20世纪初受到金石考古影响的、首要的中国艺术形式。一些颇具学识和经验的西方学者对公元1800年之前较早期中国画的研究已较为深入。但直到近年来,人们对19世纪至20世纪的中国画也还是鲜少细究。这或许是由于创作时代的复杂性所致。即便是在当代中国新锐艺术实验引起了公众关注之后,19世纪60年代至1980年左右这段中国画发展的关键时期(包括20世纪初现代主义者和传统风格大师的作品在内)却还是没能获得应有的重视。 [1]

1840年至1842年鸦片战争结束后,中国被迫向西方列强开放通商口岸。此后,地处长江口、江苏以南的上海便取代了位于苏北的南北货运枢纽扬州,成为中国最富庶的商业城市。在西方资本主义经济的影响下,上海涌现出一批自信的中产阶级。这批新兴的富有消费者由经理人、掮客、会计和当铺老板等组成,他们追求精致的生活,刺激了书画的创作。结果,全国各地的艺术精英们便纷纷涌入大都会上海。至19世纪末20世纪初,海派职业画家已成功地发展出了符合市场需求的新风格,这种风格源自三种既有的艺术形式,即迎合文人复古旨趣的金石篆隶书风;18世纪“扬州八怪”色彩妍丽,笔法粗犷的花卉画;兼擅半宗教化人物、神话、历史典故及民间故事题材绘画和版画的晚明叙事插画能手陈洪绶(1598—1652)高度风格化的线描表现。

1912年中华民国成立后,中国的知识分子(许多曾留学于日本和欧洲)立志要将中国改造成一个现代化的国家。为此,他们积极引进西方的科技与知识,并在艺术上尝试借取西方的写实再现风格。他们在用西方的视角审视中国艺术后发现,传统的中国人物、山水和花鸟画已不足以充分地描绘出现代生活。但值得注意的是,即便是在“改造”中国艺术已然成为新时代的议题之后,徐悲鸿(1895—1953)—这位曾求学于巴黎国立高等美术学校、20世纪20年代末至50年代初中国艺术西化运动最具影响力的教育家,秉承的却还是保守的西方学院派传统,而不是去追随激进的新锐潮。徐悲鸿及其追随者们深受儒家传统重教化、讲实用艺术观的浸淫。他们对野兽派、立体派和达达派的艺术感到既震惊又困惑,认为这些只能算是“空洞的形式主义者”

。而在这方面,曾赴巴黎求学的日本艺术家们则与这些20世纪初的中国画家有着很大的不同。尽管存在着一定的民族主义情绪,但前者对各种流行风格大体上还是博采广纳的。

[2]

相比之下,中国画家则不然。他们的做法是,借取明暗造型和线性透视等西方绘画技巧,手执毛笔在宣纸上演绎他们对欧洲风格的自我诠释,以此来改造中国画。鉴于上述背景,我们便能理解,中国画家在1949年后吸纳苏联的社会主义现实主义风格,其实是与儒家的艺术教化观相适应的。

[3]

。而在这方面,曾赴巴黎求学的日本艺术家们则与这些20世纪初的中国画家有着很大的不同。尽管存在着一定的民族主义情绪,但前者对各种流行风格大体上还是博采广纳的。

[2]

相比之下,中国画家则不然。他们的做法是,借取明暗造型和线性透视等西方绘画技巧,手执毛笔在宣纸上演绎他们对欧洲风格的自我诠释,以此来改造中国画。鉴于上述背景,我们便能理解,中国画家在1949年后吸纳苏联的社会主义现实主义风格,其实是与儒家的艺术教化观相适应的。

[3]

人们或许会以为,在经历了逾一个世纪的中国知识分子留洋学习西方科学、技术和文化之后,中国的视觉艺术对西方技法的吸纳本该是顺理成章的。但中国的近现代绘画史却表明,由于中国画家的语言和文化体系在诸多方面与西方相去甚远,因此他们在试图践习西方视觉语汇时会遭遇到巨大的文化和心理障碍,结果也就自然对艺术方法上的任何重大变化都会感到无所适从。

研究中国的近现代绘画有助于了解当时世界上跨文化影响的复杂性。针对中国艺术的比较性研究必然会涉及到东方与西方、现代与传统这类广义的二元概念。当中国人首次接触到西方文化及其随之而来的军事实力和技术革新时,他们便用“中外”这一复合词来形容中西两种文化的对立。中国人所讲的“西方”是一个整体概念,它类似于19世纪德国哲学家黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)所认为的,“不变”的中国是存在于“世界史之外”的永恒的“他者”。 [4] 这种“中外”之别也突出地表现在当时中国画家的风格之中。然而,正如翻译外国文学一样,吸纳另一种文化的风格绝不是单纯的转换行为。通过考量近现代中国画家的生平和作品,我们不仅发现了一系列彼此关联的论辩议题,还揭示出了这样一个矛盾现象:即当众多中国艺术家正纷纷趋于欧洲写实主义时,欧洲艺术却在反其道而行之。从本质上讲,徐悲鸿的西方写实主义是学院式的,因此也是精英且保守的;而传统派画家齐白石(1864—1957)、张大千(1899—1983)的作品尽管是从中国传统中来,但其实际的风格和内容却是平民且现代的。

中国与西方绘画分别根植于再现性绘画的两种对立传统之上。诺曼·布莱森(Norman Bryson)曾在《视觉与绘画》( Vision and Painting ,1983)中这样概括两者的差异:

如果说中国与欧洲分别拥有再现性绘画的两大最古老传统的话,那么它们从一开始便分道扬镳了……中国画一贯挑选那些可以最大限度地确保笔触完整可见的形态入题:叶、竹、山石、走兽、翎毛、芦苇、枝干……(在一幅中国山水画中)山水固然是主题,但笔触的“实时”行运及作为其延伸的画家的肢体运动同样也是主题;假使这一观点适用于早期北宋绘画的话,那么它也就更加适用于董其昌(1555—1636)之后的中国画……即笔迹的呈现体现了作品持续创作的过程;在这一传统下,画家肢体的行迹持续呈现,恰如西方的行为艺术那样……但在多数的西方传统中,油彩基本上被视为一种可涂改的材料……若是水墨,则除了那些不列入图像内容的草稿或错笔之外,一切痕迹皆为可见。而西方的油彩,即便是白色和底色,也都是不透明的:于是,笔触掩盖了画布,笔触又盖没了笔触……事实上,毕加索构建形象的方法只是这种常规而古老的创作过程的一种极端表现:第一阶段的落笔为的是唤起画家的灵感,进而开展取代前一阶段的下一轮创作,而第二阶段会继而引发第三阶段的创作,如此类推……但贯穿整个创作过程的每时每刻的持续性演绎却未被保留或重视。 [5]

在“模拟”或“模仿”概念的影响下,西方图像性再现传统自文艺复兴时期兴起后,便朝着状物写实的方向一路高歌猛进。基于这一目标,画家们则试图通过隐匿图像媒材来建立自然的幻象。贡布里希曾写道,西方绘画“被作为一种科学来追求。该传统下的所有作品……所应用的发现均是不断实验的结果”。 [6] 在《艺术与错觉》( Art and Illusion , 1961)一书中,贡布里希详细分析了英国画家约翰·康斯太勃尔(John Constable)的《埃塞克斯的威文霍公园》( Wivenhoe Park , Essex , 1816,图1)。他引述了罗杰·弗莱(Roger Fry)在《论英国绘画》( Reflections on British Painting , 1934)一书中有关康斯太勃尔艺术史地位的观点如下:

从某种角度来看,整个艺术史可以归结为一部不断发现外观的历史……自乔托(Giotto)时代起,欧洲艺术便不断地沿此方向发展着。在这一过程中,线性透视的发现标志着一个重要阶段的到来,而环境色和色彩透视的全面应用则是法国印象派之后的事情。在那个漫长的过程中,康斯太勃尔的地位举足轻重。 [7]

图1 约翰·康斯太勃尔(John Contable)《埃塞克斯的威文霍公园》

尽管贡布里希认同再现性艺术本身有史可循,但他却又质疑弗莱对“发现”一词的使用—因为“你只能‘发现’那些一直存在的东西”。此外,他还依据现代知觉心理学的理论主张:“我们生来就有能力从空间和光线的角度去阐释视觉印象。”

他继而总结道:

他继而总结道:

艺术语言的真正奇妙实际上并不在于它能够使艺术家创造出现实的幻象。而是在艺术大师的手中,物象便成了半透明的了。在引领我们重新观察可见世界的同时,只要我们能够如菲洛斯特拉图斯(Philostratus)所言,懂得如何使用我们的双眼,那么艺术家还会向我们呈现洞悉隐匿的内心世界的幻象。

与将模仿奉作艺术目标的希腊人不同,中国人认为图像再现既不是为了制造现实的幻象,也不仅仅是为了形式美。5世纪的学者颜延之(384—456)曾述及,古人“图载”之意有三:一曰图理,(《易经》)卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也。

就像用毛笔书写的汉字一样,中国画也是由约定俗成的笔画所构成的,故而被视作一种表意的图符或图示。在中国艺术史中,书画兼具着再现与表现的双重功能。中国画的关键在于书法性用笔,它承载的是艺术家个人的“行迹”或印记。于中国艺术家而言,为构建幻象而去隐匿或抹灭媒材是有悖于艺术实践的宗旨的。书法(写字)和绘画(即诺曼·布莱森所谓累积的“基本笔画”)是与艺术家的身心息息相关的。因此,在描述一幅中国画时,既要考虑作品本身,也应观照艺术家创作时的身心状态。

就像用毛笔书写的汉字一样,中国画也是由约定俗成的笔画所构成的,故而被视作一种表意的图符或图示。在中国艺术史中,书画兼具着再现与表现的双重功能。中国画的关键在于书法性用笔,它承载的是艺术家个人的“行迹”或印记。于中国艺术家而言,为构建幻象而去隐匿或抹灭媒材是有悖于艺术实践的宗旨的。书法(写字)和绘画(即诺曼·布莱森所谓累积的“基本笔画”)是与艺术家的身心息息相关的。因此,在描述一幅中国画时,既要考虑作品本身,也应观照艺术家创作时的身心状态。

雷德侯(Lothar Ledderose)曾描述过基于五万个文字而非字母的汉字书写体系是如何“深刻地影响了中国的思想模式”的。

[8]

“字母表音……而汉字表意……由于后者承载的是含义,而非发音……因此中国人稍加学习便能读懂各地的古代典籍文献……文字也就成为中国保持文化个性、巩固政权统治的最得力的手段。”

认清欧洲语言与汉语之间的根本差异,有助于更好地理解中国将书法奉为艺术至高形式的原因。在欧洲文化中,口语的地位要高于书面语,后者作为一种表音的形式,往往只是被视作口语的一种记录。而在汉语中,汉字则承载着物象(图符)与含义(意符)两大内容,即通过形象和文字的双重形式来传达含义。可以说,当演说术在古代希腊和莎士比亚时代的英国风行之际,中国古代的碑碣题铭却是同时借助书风和文字两者,彰显出了皇家的风范。

中国画的要旨在于书法性笔法。因此,中国艺术理论与书法实践的融冶就并非建立在“再现”或“非再现”的孰轻孰重之上,而是有赖于两者的本质和谐。追求“以形写神”

的4世纪人物画家顾恺之(约344—406,图2)在这一点上就很具有说服力。他的“形似”观体现了神迹再现的古老原理。在此类幻象再现的过程中,物象在“相似律”的作用下被感知为原物本身。

[9]

5世纪理论家谢赫(约活跃于479—502年)也曾提到画有“六法”。其中,首要一条“气韵生动”兼指画家与作品,即当画家与描绘对象两者之“气”互相共鸣时,所绘之物便会生动起来。

[10]

其次一条针对的是技法,即“骨法用笔”。第三条是“应物象形”,即画家在“相似律”的指导下,通过“感应”对象来表现原物本身。

[11]

对此,张彦远(约815—880)也曾表达过类似的看法:“以气韵求其画,则形似在其间矣。”

[12]

我们应该注意到,这种对模拟再现和主观表达的双重强调始终是一对辩证的统一,它是中国艺术家赋予中国画现代性的根本抓手。

的4世纪人物画家顾恺之(约344—406,图2)在这一点上就很具有说服力。他的“形似”观体现了神迹再现的古老原理。在此类幻象再现的过程中,物象在“相似律”的作用下被感知为原物本身。

[9]

5世纪理论家谢赫(约活跃于479—502年)也曾提到画有“六法”。其中,首要一条“气韵生动”兼指画家与作品,即当画家与描绘对象两者之“气”互相共鸣时,所绘之物便会生动起来。

[10]

其次一条针对的是技法,即“骨法用笔”。第三条是“应物象形”,即画家在“相似律”的指导下,通过“感应”对象来表现原物本身。

[11]

对此,张彦远(约815—880)也曾表达过类似的看法:“以气韵求其画,则形似在其间矣。”

[12]

我们应该注意到,这种对模拟再现和主观表达的双重强调始终是一对辩证的统一,它是中国艺术家赋予中国画现代性的根本抓手。

图2 东晋(传)顾恺之《女史箴图》(局部)

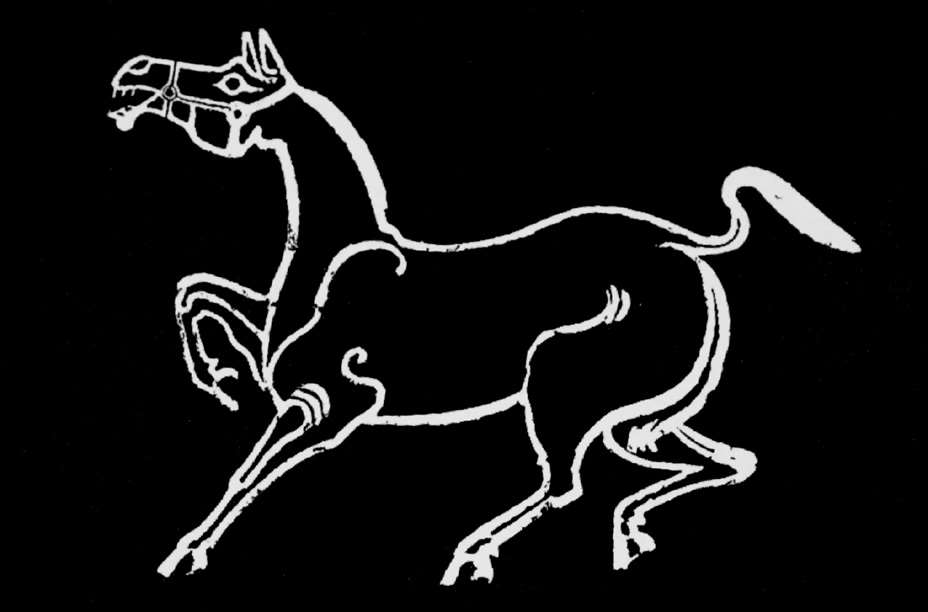

图3 西汉 佚名《跃马图》拓片

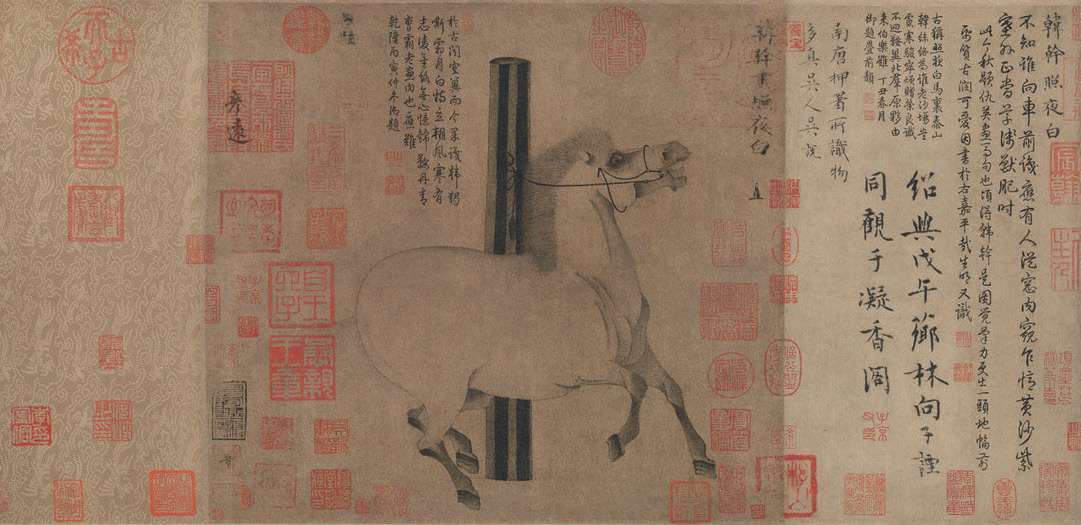

图4 (传)韩幹《照夜白》

虽然中国画家并未采用解剖学的方法来再现对象,也没有利用线性透视法来表现空间,但他们却在作品中融入了自西汉(前206—8)至13世纪晚期宋(960—1279)末渐次发展而来的种种再现性艺术技法。在贡布里希所谓的“图式与修正”过程中,中国早期的物象再现是基于“先制作,后匹配(现实)”的原理发展而来的。 [13] 在一幅西汉画像砖《跃马图》拓本(前1世纪,图3)上,工匠运用富于张力和粗细变化的线条表现出流畅且不失简率的马匹形象,体现出其肌肉的动感。这种古风形象一旦确立,便成为此后再现马匹的一种基本图式,后世画家在继承该图式时只需略做修饰即可。传唐代韩幹(约活跃于742—756年)的《照夜白》(图4)线条精妙、略施晕染,就是在前一图式的基础上精准地刻画出了体格健硕、肌肉偾张的立体马匹形象。6世纪晚期至8世纪初,中国雕塑和绘画的形象再现所历经的发展轨迹,近似于公元前5世纪时希腊的“觉醒奇迹”。当时,希腊的人物再现开始从古风式的正面刻画逐渐转变为对人物在三维空间内自然运动的状写。

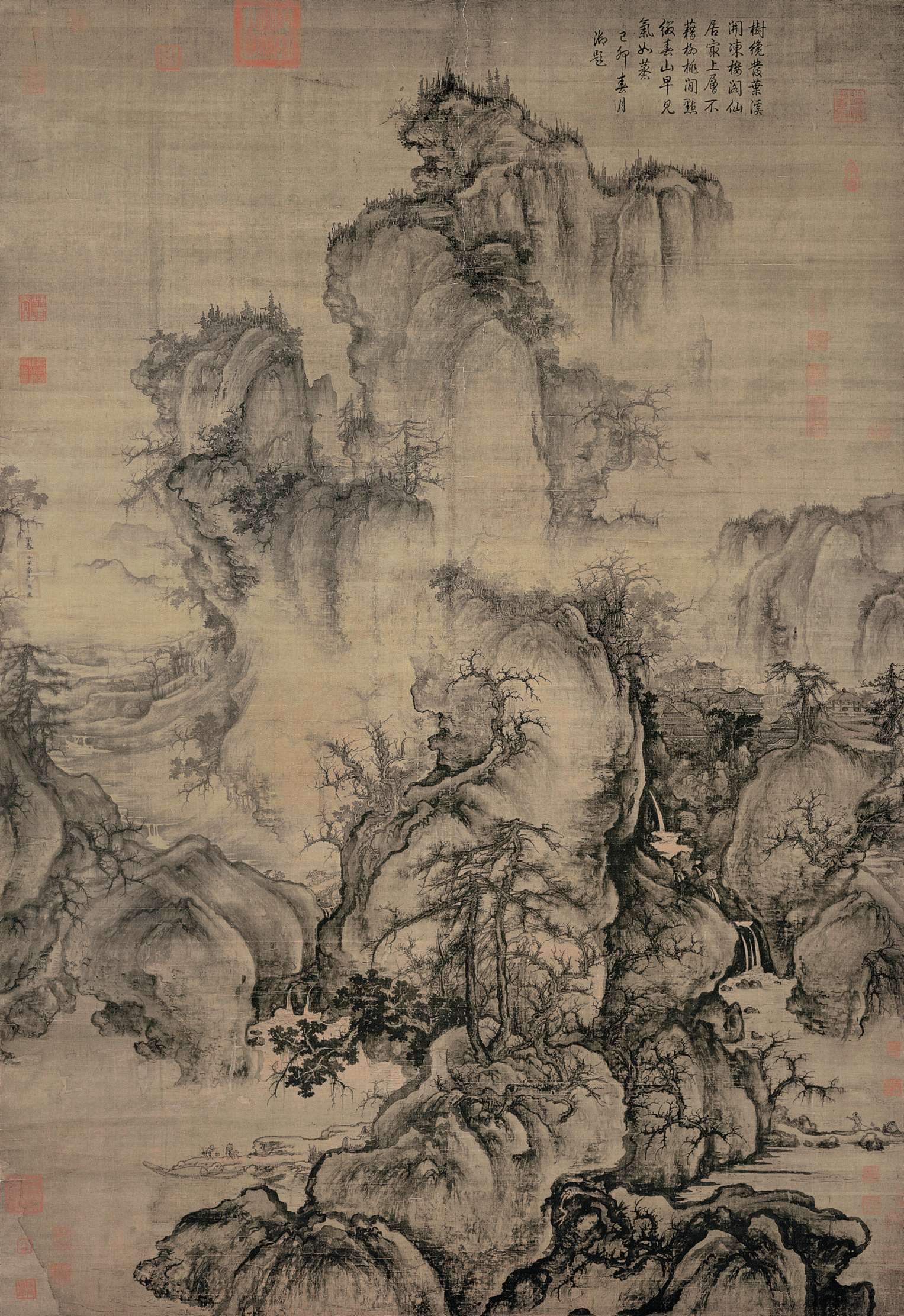

而在空间再现方面,中国画家在8世纪至14世纪期间发展出了一系列在二维平面上表现三维空间的图式法则。8世纪以前,山水画借助重叠的三角形来表现空间的递退深入。 [14] 至11世纪晚期,如郭熙(约1000—1090)《早春图》(1072,图5)所示,空间的纵深感则是借助一种营造氤氲气象的造型技巧来表现的。画面中,山石树木的轮廓线条富于粗细变化,色调则由通透的青黛逐步加深至焦黑,层层敷染、墨色交融,营造出一派湿润弥漫的景象。

图5 宋 郭熙《早春图》

11世纪末的北宋晚期,人们开始将“状物形”与“表吾意”视为两种对立的作画方式。此时,一种新的艺术诞生了—即由朝臣中的文人士大夫发展出的“文人画”(或“士大夫画”)。这种“文人画”有别于以模拟再现为本的职业院体画或官方的正统绘画。此后不久,写实作品很快沦为一种装饰性的图绘。这种情形犹如西方对19世纪巴黎沙龙或马克斯菲尔德·帕里什(Maxfield Parrish)、诺曼·罗克韦尔(Norman Rockwell)等20世纪美国画家的蔑视。而苏轼(1037—1101)的“论画与形似,见与儿童邻”传递的也正是这种观点。 [15] 此外,苏轼还曾表达过与20世纪西方“艺术史终结论” [16] 极为类似的一种看法,即“古今之变,天下之能事毕矣” [17] 。对于这一困境,苏轼提出的解决之道便是复古求新。

至13世纪晚期14世纪初,郭熙的再现性笔法已转变为元初书画大家赵孟

(1254—1322)在《双松平远图》(14世纪初,图6)中所采用的那种书法性笔墨语汇。在该作中,赵孟

(1254—1322)在《双松平远图》(14世纪初,图6)中所采用的那种书法性笔墨语汇。在该作中,赵孟

将郭熙的山水语汇“卷云皴”和“蟹爪树”作为一种象征语言,再将基于这种语言所形成的鲜明画风作为呼应历史和传达内涵的主体。

[18]

与郭熙笔下更具再现意味的树石相比,赵孟

将郭熙的山水语汇“卷云皴”和“蟹爪树”作为一种象征语言,再将基于这种语言所形成的鲜明画风作为呼应历史和传达内涵的主体。

[18]

与郭熙笔下更具再现意味的树石相比,赵孟

的抽象形式则是将树石从自然背景中抽离出来,再使其独立于相对空白的画面上。构成它们的那些书法性笔法在记录下画家手势行迹的同时,也更能抒发出画家自身的情绪。由此,赵孟

的抽象形式则是将树石从自然背景中抽离出来,再使其独立于相对空白的画面上。构成它们的那些书法性笔法在记录下画家手势行迹的同时,也更能抒发出画家自身的情绪。由此,赵孟

开创了中国画的一次鼎革—以书法性的“表吾意”取代再现性的“状物形”。从郭熙的《早春图》到赵孟

开创了中国画的一次鼎革—以书法性的“表吾意”取代再现性的“状物形”。从郭熙的《早春图》到赵孟

的《双松平远图》,不仅仅是艺术功能上的更替,更在于艺术旨趣的转化,即由院画对宇宙信仰的外现转变为一种主观表达。换言之,文人画真正的要旨在于“写意”,即艺术家对外在世界的一种内心写照。

的《双松平远图》,不仅仅是艺术功能上的更替,更在于艺术旨趣的转化,即由院画对宇宙信仰的外现转变为一种主观表达。换言之,文人画真正的要旨在于“写意”,即艺术家对外在世界的一种内心写照。

图6 元 赵孟

《双松平远图》

《双松平远图》

图7 杭州圣因寺清代石刻《贯休十六罗汉图》(局部)

图8 陈洪绶《隐居十六观图册·晨饮》

赵孟

将文字、图像和书法融于同一件纸本笔墨作品之中,其艺术与西方的现代抽象画有着根本性的不同。他的作品建立在艺术家书法韵律与个人激情的自发表现上,而布面油画的形象构建则如诺曼·布莱森所言:“主要被作为一种可修改的媒介……贯穿整个创作过程的每时每刻的持续性演绎却未被保留或重视。”

[19]

后来的明清文人画继承了赵孟

将文字、图像和书法融于同一件纸本笔墨作品之中,其艺术与西方的现代抽象画有着根本性的不同。他的作品建立在艺术家书法韵律与个人激情的自发表现上,而布面油画的形象构建则如诺曼·布莱森所言:“主要被作为一种可修改的媒介……贯穿整个创作过程的每时每刻的持续性演绎却未被保留或重视。”

[19]

后来的明清文人画继承了赵孟

这种自发表现式的创作方法。至17世纪时,晚明画家、插画家陈洪绶(1598—1652)发展出一种情感丰沛、极具表现力的人物画风格。他借取9世纪晚期禅僧画家贯休(832—912,图7)高古奇谲的线描语汇来表现宗教化的形象、历史典故、民间传说和现实人物。在《隐居十六观图册·晨饮》(1695,图8)中,倦靠在石桌边的酣醉文人正手持荷叶形酒器啜饮。在此,陈洪绶运用娴熟的铁线描技法和精准的空间构图,捕捉到了对象的本质,收放自如地勾勒出一个诗意的瞬间。

这种自发表现式的创作方法。至17世纪时,晚明画家、插画家陈洪绶(1598—1652)发展出一种情感丰沛、极具表现力的人物画风格。他借取9世纪晚期禅僧画家贯休(832—912,图7)高古奇谲的线描语汇来表现宗教化的形象、历史典故、民间传说和现实人物。在《隐居十六观图册·晨饮》(1695,图8)中,倦靠在石桌边的酣醉文人正手持荷叶形酒器啜饮。在此,陈洪绶运用娴熟的铁线描技法和精准的空间构图,捕捉到了对象的本质,收放自如地勾勒出一个诗意的瞬间。

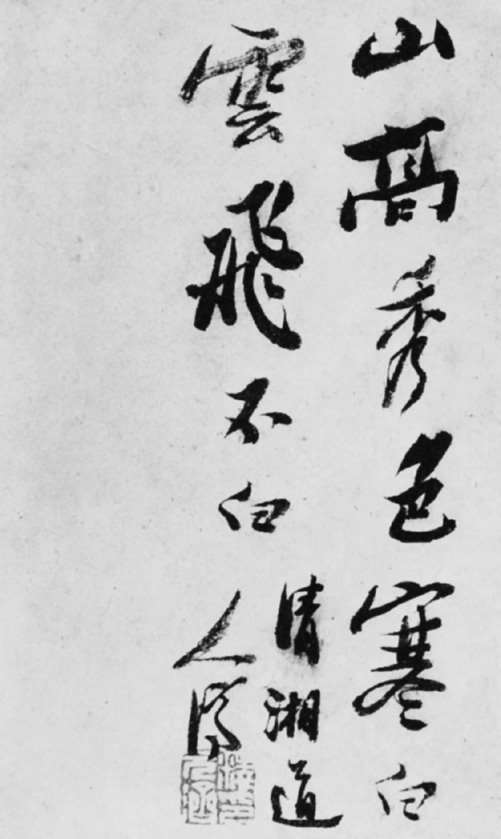

明朝(1368—1644)覆灭后,中国文人画的“写意”在17世纪末获得了进一步的发展。当时,个性派大师八大山人(1626—1705)和石涛(1642—1707)开创了一种在作品中同时表现文字、图像和书法性抽象的全新艺术形式。作为明朝的“遗民”画家,石涛早年曾避世于山野,他的两帧小型对开册页《归棹·山高》(1695,图9)将安徽黄山的巍峨形象同寓于书、诗、画之中。页面左侧的题诗写道:“山高秀色寒,白云飞不白。”

画面上,题诗的书风与用传统皴法塑造出的两座高峰相得益彰。画家的中锋用笔气势磅礴,颇得唐代书法家颜真卿(709—785,图10)之遗意。此处的书与画在作品的媒材与内涵之间建立起了一种关联:诗句描绘的疾风、流云和料峭寒意正暗合着纸面上的笔墨“飞白”。

中国画的最后一个辉煌时期是清初的康熙(1662—1722年在位)年间。当时,正统派领袖王翚(1632—1717)和王原祁(1642—1715)承续宋元大家的古典画风,而八大山人、石涛等个性派大师则糅合传统、各辟蹊径、独创一格。至18世纪的雍正(1723—1735年在位)、乾隆(1736—1795年在位)年间,当北方京城的宫廷画师还在追随王翚、王原祁的正统画风之际,南方扬州的职业画家却已开始纷纷效法八大山人和石涛的桀骜笔法了。

图9 石涛《归棹·山高》

图10 颜真卿《颜氏家庙碑》拓片(局部)

当年,扬州的富家商贾生活奢侈、炫富攀比。他们斥资辟园建宅、豢马植花、宴乐升平、广罗奇珍。而扬州画派色彩鲜明的作品恰好迎合了当时追求标新立异的大众品味,他们成功开创了符合日益增长的市民阶层审美需求的商业性艺术风格。这一画派以失意文人为主,他们意在借助大胆不羁的画风,来宣泄因成为职业画家而丧失社会地位后的愤懑之情。 [20]

18世纪之前较早期的中国画遵循的是“衰退—演进”“成长—衰落—复兴”的循环发展模式。而到了19世纪至20世纪,在西方文化的冲击下,中国为实现现代化所作的长期努力却似乎威胁到了古代中国再现性传统的延续。1912年中华民国成立后,公元1800年之前的古代中国画、传统国学和文言体均被视作中国古典遗产的一部分。

[21]

1925年,随着故宫博物院的成立,以往难得一见的宫廷珍藏首度向公众开放,以供观摩研究。

[22]

然而,这种对传统的重新关注却遭到了陈独秀(1879—1942)和胡适(1891—1962)所倡导的新文化运动的反对。20世纪10年代晚期至20年代,他们在北京大学这个新思想的策源地倡议以西学改造中国文化。

[23]

当时,传统中国画被称作“国画”,与“西洋画”相对。这种划分对东西方关于中国传统文化身份与价值的跨文化讨论起到了主导作用。“西学派”主张借助西方模式来改良中国画,而“传统派”则试图从中国艺术史中寻求自我定位和发展思路。

20世纪初是中国历史上的一个关键时期,1911年辛亥革命推翻清王朝后建立了并不稳定的民国新政府,而恰恰是在这段政治迷茫期,中国的艺术和考古学却获得了长足的进步。1900年,道士王圆箓在甘肃西北敦煌千佛洞内发现了尘封已久的藏经洞。这一发现吸引了众多欧洲、日本和中国的探险家、学者和艺术家纷至沓来,对当地5世纪至14世纪的敦煌壁画展开了研究。随着民国的建立,大量精美的中国画和古物被前清遗老和官吏们带至日本。由此,日本在大正时期(1912—1926)也迎来了中国艺术品收藏的黄金时代。著名古物学家、晚清遗老罗振玉(1866—1940)在旅日期间与日本著名汉学家内藤湖南(Naitō Konan,1866—1934)结为好友。内藤湖南是日本新兴产业、银行界精英等众多中国艺术品知名藏家的主要顾问,这些收藏家包括阿部房次郎(Abe Fusajirō,1868—1937)、山本悌二郎(Yamamoto Teijirō,1870—1937)和小川睦之辅(Ogawa Chikanosuke)等,他们的藏品现存于大阪市立美术馆。

对于日本学者而言,他们是从《君台观左右帐记》开始接触到中国元明时期的文人画的。这部成书于15世纪的古籍收录了日本室町时代(1392—1573)所收藏到的中国宋元绘画。1922年至1923年,内藤湖南在京都帝国大学推出了一系列的中国绘画史讲座。

他的新历史观着眼于元明时期的中国文人画,修正了早前基于日本中世时期所藏南宋禅宗和院体画所形成的关于中国画的认识。1921年至1931年,日本政府资助举办了六场中日艺术展。1928年、1931年的最后两场展览展出的均为典范大师的作品。

他的新历史观着眼于元明时期的中国文人画,修正了早前基于日本中世时期所藏南宋禅宗和院体画所形成的关于中国画的认识。1921年至1931年,日本政府资助举办了六场中日艺术展。1928年、1931年的最后两场展览展出的均为典范大师的作品。

这些展览使日本成为中国画主要的外销市场,继而成就了吴昌硕(1844—1927)、齐白石(1864—1957)和张大千(1899—1983)等当时众多中国画大师的辉煌。

这些展览使日本成为中国画主要的外销市场,继而成就了吴昌硕(1844—1927)、齐白石(1864—1957)和张大千(1899—1983)等当时众多中国画大师的辉煌。

大正时代,当这些难得一见的中国早期绘画精品流入之际,民族主义逐渐兴起的日本正由明治时代(1868—1912)的西化维新回归传统。由此引发的汉学热不仅培育出了一代日本汉学大家,还引发了中国文人画风在日本的复兴。当时,晚明评论家、画家董其昌(1555—1636)所谓的“南宗”画在日本被称作“南画”。自17世纪起,“南画”便受到了日本传统水墨画家的追摹(主要以中国画摹本为参照)。此外,另一个当时推动“东方化”浪潮的重要因素是东京艺术学校教授、日本著名的中国美术史学家大村西崖(Ōmura Seigai,1867—1927)在1921年所撰写的《文人画之复兴》一文。该文将文人画风格定义为“泛亚”(东洋,意指中日)艺术正统,并比较了东方文人画重“精神”、西方重“写实”的差异。他还以工业机械化的产物—照相术来进一步加以说明:

洋画概易入于俗眼……(当今)革新者流,多倡自然主义,亦以写生足矫其(传统文人画)流弊……其写自然之精巧、周密,绘画自然远不及照相。而谓玻璃镜与感光药,科学所产之机械方法,可胜于绘画,谁不嗤其愚耶……若以写生为艺术之极至……(则)自照相法发明以来,绘画即可灭亡……然而,事实不然,绘画益形重要……盖写生之外,尚有其固有势力之领土故耳。

大村西崖采纳了中国学者的传统观点,认为绘画应超越模拟形似和外在美感这两种与西方写实主义并行的特质,继而实现谢赫“六法”之首条—“气韵生动”。

在大村西崖等作者的影响下,17世纪最富表现力的两位个性派大师石涛和八大山人成为最受日本艺术家和收藏家追捧的画家。1926年,南画大师桥本关雪(Hashimoto Kansetsu,1883—1945)出版了一本关于石涛的书,书内插图均为日本所藏的石涛名作。其中包括日本藏家桑名铁城(Kuwana Tesujō,1864—1938)的旧藏、现藏于大都会艺术博物馆的《归棹》册(含《山高》一帧,图9)。在册页末的题跋中,南派大师、石涛的忠实追慕者富冈铁斋(Tomioka Tessai,1837—1924,图11)

[24]

誊录了“扬州八怪”之一郑燮(1693—1765)对石涛的一段崇仰之辞,也借此梳理了18世纪中国文人画的历史源流,及其逐渐演变成现代日本“南画”的事实。

[25]

在大村西崖等作者的影响下,17世纪最富表现力的两位个性派大师石涛和八大山人成为最受日本艺术家和收藏家追捧的画家。1926年,南画大师桥本关雪(Hashimoto Kansetsu,1883—1945)出版了一本关于石涛的书,书内插图均为日本所藏的石涛名作。其中包括日本藏家桑名铁城(Kuwana Tesujō,1864—1938)的旧藏、现藏于大都会艺术博物馆的《归棹》册(含《山高》一帧,图9)。在册页末的题跋中,南派大师、石涛的忠实追慕者富冈铁斋(Tomioka Tessai,1837—1924,图11)

[24]

誊录了“扬州八怪”之一郑燮(1693—1765)对石涛的一段崇仰之辞,也借此梳理了18世纪中国文人画的历史源流,及其逐渐演变成现代日本“南画”的事实。

[25]

1922年,即大村西崖一文发表后的次年,北京的美术教授兼理论家陈衡恪(1876—1923)即发表了《文人画之价值》一文,并将大村一文

译成中文附在文后。陈衡恪写道:

译成中文附在文后。陈衡恪写道:

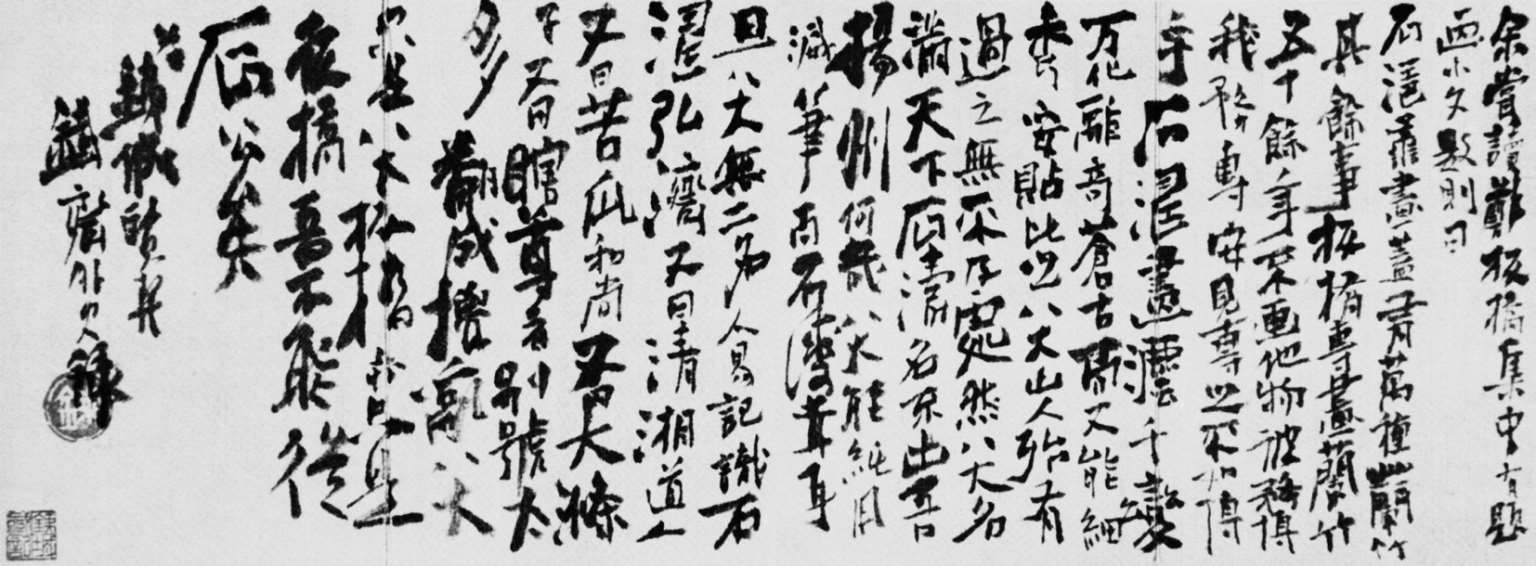

图11 富冈铁斋在石涛《归棹·山高》册上的题跋

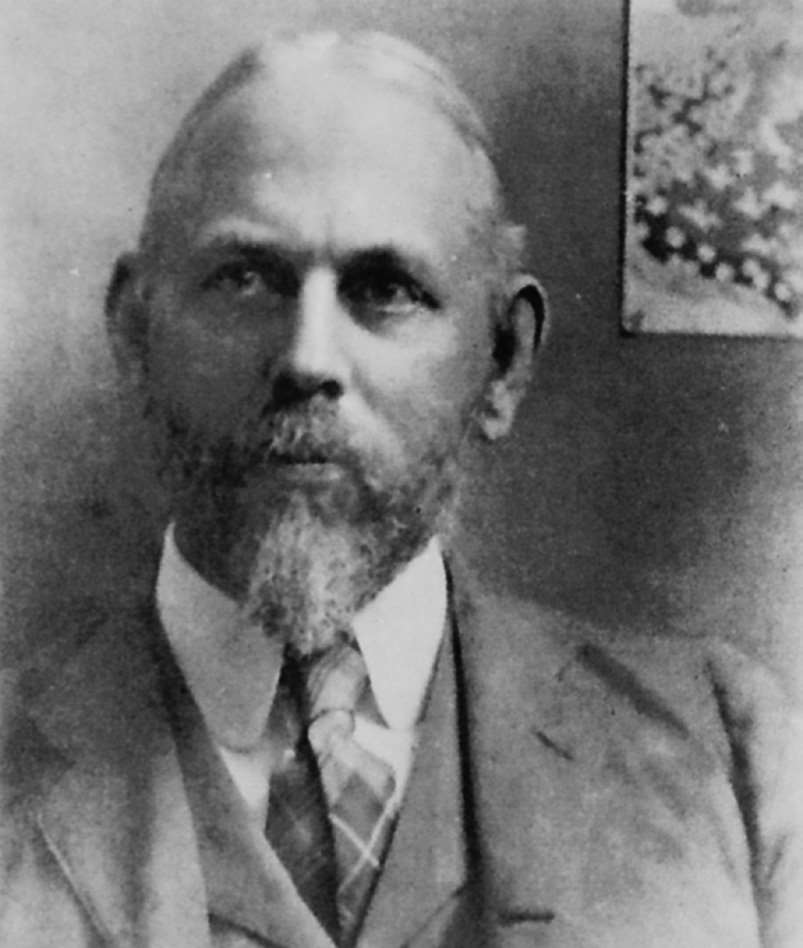

图12 恩斯特·费诺罗萨

图13 冈仓天心

画之为物,是性灵者也,思想者也,活动者也,非器械者也,非单纯者也。否则直如照相器,千篇一律,人云亦云……文人画之要素,第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。具此四者,乃能完善。盖艺术之为物,以人感人,以精神相应者也。有此感想,有此精神,然后能感人而能自感也。

可以说,陈衡恪此言为近现代关于中国传统画风的论辩奠定了基调。

不过,对中国传统的复兴和研究并不仅限于中日两国。在美国,恩斯特·费诺罗萨(Ernest Fenollosa,1853—1908,图12)自19世纪90年代起,已开始为美国波士顿艺术博物馆构建大规模的中日艺术品收藏。 [26] 1878年,费诺罗萨曾以东京帝国大学哲学、政治经济学讲师的身份赴日。是时恰逢19世纪70年代末日本的西方艺术热盛行之际。 [27] 对日本传统艺术一见倾心的费氏见此情形,极力反对日本画恣意西化的倾向。1887年,他受命兼事于东京帝室博物馆和东京美术学校。 [28] 1890年,费诺罗萨出任波士顿美术馆亚洲艺术部主任,并开始着手将波士顿艺术博物馆建成为日本本土以外陈列和研究日本艺术的重镇。1897年,费氏一职由其日本学生、日本民族艺术活动家冈仓天心(Okakura Kakuzō,1862—1913,图13)接任。自1904年来到波士顿之后,冈仓天心便全心致力于构建一流的中国艺术收藏。同时,其所著的《东洋的理想》(1903)和《茶之书》(1906)两书也令他声名鹊起。

正当费诺罗萨和冈仓天心在波士顿致力于积累并扩充收藏之际,靠个人奋斗发家的百万富翁查尔斯·朗·佛利尔(Charles Lang Freer,1856—1919)也在努力构建他个人的中日艺术品收藏。1906年,他将个人收藏与华盛顿佛利尔艺术馆(The Freer Gallery of Art)的创建基金一起捐给了史密森尼学会(The Smithsonian Institution)。佛利尔是一名天生的说客,他竭力说服美国各家博物馆着手收藏亚洲艺术精品。20世纪10年代,当波士顿艺术博物馆在冈仓天心的指导下广罗中国艺术品之际,该馆主席加德纳·莱恩(Gardiner M. Lane)据说“始终担心有摩根作经济支持的纽约大都会艺术博物馆会介入到收藏中国艺术品的竞争中来”。 [29] 1912年,旅居中国的卫理公会传教士、中国画学者兼收藏家福开森(John C. Ferguson,1866—1945)说服大都会艺术博物馆任命其为代理人负责在中国购藏艺术品。在佛利尔的建议下,大都会艺术博物馆在1913年末与福开森达成约定,以半买半赠的方式接手了福开森收藏的中国画。而在20世纪30年代及二战后的数十年间,劳伦斯·席克曼(Laurence Sickman,1906—1985)和李雪曼(Sherman E. Lee,1918—2008)这两位鉴赏家兼馆长,凭借其卓越的专业眼光和职业精神帮助堪萨斯的纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆(The Nelson Atkins Museum of Art,Kansas City)和克利夫兰艺术博物馆(The Cleveland Museum of Art)成功构建起了备受世人瞩目的中国艺术品收藏。

1935年11月,中国政府首度将中国艺术品出借海外,参加在伦敦伯林顿宫(Burlington House)的展出。20世纪30年代,西方也正式着手开始对中国画进行研究。正如波士顿艺术博物馆早期依据日本人的品位集中收藏宋画一样,西方在一开始也是聚焦于宋画的研究上。直至1949年,纽约维尔登施泰因画廊(Wildenstein Gallery)举办了一场“明清中国画大师展”,由此迎来了中国绘画史研究的一大转折。西方的研究兴趣自此开始转向时代较晚的中国画。 [30] 1961年至1962年,来自台北故宫博物院的中国艺术大展在美国举办。该展在当地五大城市巡回,由此进一步激发了美国研究中国画的巨大热情。 [31]

在19世纪至20世纪的中国画中,何为“现代”?有人将现代性等同于中国艺术的西化,而另一些人则试图从中国绘画史中探寻到早期现代性元素。

西方关于20世纪中国绘画的学术研究始于苏立文(Michael Sullivan,1916—2013)1959年出版的《20世纪中国艺术》( Chinese Art in the Twentieth Century )。1973年,他又推出了《东西方艺术的交汇》( The Meeting of Eastern and Western Art )一书。 [32] 而他在1996年出版的《20世纪中国艺术与艺术家》( Art and Artists of Twentieth-Century China )则最具实用性,该书将艺术置于当时中国动荡的社会政治背景下探究其发展。 [33] 根据苏立文的看法,中国画的现代化就意味着西化。依照中国艺术院校国立与西式的两大官方分类,苏立文回顾了中国艺术西化的历程并将其与传统绘画的复兴进行了比照。

近来,又有万青屴提倡以中国为中心的研究方法,

其观点与保罗·柯恩(Paul Cohen)在1984年《在中国发现历史》(

Discovering History in China

)一书中的看法一致。后者描述了三种以西方为中心的研究模式:西方冲击—中国响应式、传统—现代式以及西方帝国主义式。

[34]

万青屴主张,研究中国近现代艺术史必须从中国的视角出发,并将其置于中国的文化背景中,而不能从西方现代艺术和理论的角度来加以判定,且还应从广义人文的角度进行中西文化的比较研究。

其观点与保罗·柯恩(Paul Cohen)在1984年《在中国发现历史》(

Discovering History in China

)一书中的看法一致。后者描述了三种以西方为中心的研究模式:西方冲击—中国响应式、传统—现代式以及西方帝国主义式。

[34]

万青屴主张,研究中国近现代艺术史必须从中国的视角出发,并将其置于中国的文化背景中,而不能从西方现代艺术和理论的角度来加以判定,且还应从广义人文的角度进行中西文化的比较研究。

当受到清初考据学启发后的晚清书家开始对碑学书风进行考古式研究时,他们采取了一种明显“现代”的立场将古代书法的发展视为了一种历史现象。与复兴早期书风,并将其作为一种连贯鲜活之传统的苏轼和赵孟

不同,清末民初的金石派艺术家们则认为考古发现的古代书法与当下世界是脱离了历史关联的。这其中隐含着一种假设,即包括“西化派”在内的20世纪中国艺术改革者也抱持着这种看法。李可染(1907—1989)、石鲁(1919—1982)等人在界定其各自艺术的“现代性”时,始终不懈地探求着碑体的表现力。与此同时,由于古代中国画的模拟写实主义至唐宋已臻其极,因此20世纪追摹唐宋画风的后人便自视为复兴中国画写实风格的现代主义者。这种观念也正是临摹、再创唐宋画风的张大千免受责难的原因所在。

不同,清末民初的金石派艺术家们则认为考古发现的古代书法与当下世界是脱离了历史关联的。这其中隐含着一种假设,即包括“西化派”在内的20世纪中国艺术改革者也抱持着这种看法。李可染(1907—1989)、石鲁(1919—1982)等人在界定其各自艺术的“现代性”时,始终不懈地探求着碑体的表现力。与此同时,由于古代中国画的模拟写实主义至唐宋已臻其极,因此20世纪追摹唐宋画风的后人便自视为复兴中国画写实风格的现代主义者。这种观念也正是临摹、再创唐宋画风的张大千免受责难的原因所在。

14世纪的文人画见证了中国画从“状物形”向“表吾意”或“写意”的演变。这种演变与20世纪初的保罗·塞尚(Paul Cezanne)、巴布罗·毕加索(Pablo Picasso)等人以表现取代模仿的做法如出一辙。 [35] 充分认识到西方画家自身也已背叛并摒弃模仿写实主义的现代中国理论家对这一转变也不乏见地。正如陈衡恪在当时所写下的:

西洋画可谓形似极矣。自19世纪以来,以科学之理研究光与色,其于物象,体验入微。而近来之后印象派乃反其道而行之。不重客体,专任主观。立体派、未来派、表现派,联翩演出,其思想之转变,亦足见形似之不足尽艺术之长,而不能不别有所求矣。

现代西方艺术家对形似的摒弃暗示着一种东西方艺术传统殊途同归的可能。借助克莱蒙特·格林伯格(Clement Greenberg)所谓“用艺术唤起艺术的现象”,我们或许能够更好地理解这种殊途同归:

写实的幻象主义用艺术隐藏艺术,将媒材掩盖了起来。而现代主义则用艺术来唤起对艺术的关注。古代大师把构成画材的种种局限—平整的画面、画框的形状、颜料的特性—作为只能间接或含蓄认可的绘画负面因素。而现代主义绘画则将这些局限作为可以公开肯定的正面因素。 [36]

14世纪初的中国绘画就存在着这种现象。以赵孟的《双松平远图》(图6)为例,此作运用纯粹的书法性笔法在平面上奏出节律。创作的重点由模拟再现(或套用格林伯格的术语“写实的幻象主义艺术”)转向了媒介本身,即用图绘和表意的语言规约来表达“平整的画面……颜料的特性”。

举这个例子并不是为了表示赵孟

在同欧洲的“现代性”比拼中“赢了”,

[37]

只是为了说明东西方传统都曾经历过由写实到抽象的转变。于西方画家而言,这种转变是“对幻象的最后一次绝地叛离”

[38]

,但中国画家却并未就此创造出非具象的(non-objective)艺术。我们期待能够通过关注艺术作品中的视觉证据并将其置于中国艺术史和比较文化价值的背景下,更好地理解中国历史上最动荡时期一些主要现代艺术家的生活及其艺术生涯。

在同欧洲的“现代性”比拼中“赢了”,

[37]

只是为了说明东西方传统都曾经历过由写实到抽象的转变。于西方画家而言,这种转变是“对幻象的最后一次绝地叛离”

[38]

,但中国画家却并未就此创造出非具象的(non-objective)艺术。我们期待能够通过关注艺术作品中的视觉证据并将其置于中国艺术史和比较文化价值的背景下,更好地理解中国历史上最动荡时期一些主要现代艺术家的生活及其艺术生涯。

[1] 如:Julia F. Andrews and Kuiyi Shen, A Century in Crisis:Modernity and Tradition in the Art of Twentieth-Century China (exh. cat., New York: Guggenheim Museum Soho; Bilbao: Guggenheim Museum. 1998 ):“ Conflict and Consensus in Twentieth-Century Chinese Art,”Symposium, Solomon R.Guggenheim Museum, New York, May 23, 1998; Gao Minglu, ed., Inside/Out: New Chinese Art (exh. cat., San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art; New York: Asia Society Galleries, 1998); Wu Hung, Transience: Chinese Experimental Art at the End of the Twentieth Century (exh. cat., Chicago: David and Alfred Smart Museum of Art,University of Chicago, 1999)等等。

[2] Shūji Takashina, J. Thomas Rimer, and Gerald D. Bolas, Paris in Japan : The Japanese Encounter with European Painting, exh. cat., Tokyo: Japan Foundation; Saint Louis: Washington University, 1987.

[3] Michael Sullivan , Art and Artists of Twentieth-Century China , Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1996, pp. 91-106, 135-139.

[4] Georg W . F. Hegel , The Philosophy of History , New York: Dover, 1956, p. 116.

[5] Norman Bryson, Vision and Painting: The Logic of the Gaze ,New Haven: Yale University Press,1983, pp. 89, 92.

[6] E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation , 2nd ed., New York: Bollingen Foundation,1961, p. 34.

[7] Gombrich , Art and Illusion ,p. 292.

[8] Lothar Ledderose , Ten Thous and Things: Module and Mass Production in Chinese Art Princeton: Princeton University Press, 2000, p. 1.

[9] 见Sir James Frazer, The Golden Bough , part 1. The Magic Art and the Evolution of Kings , London: Macmillan, 1913, p. 53,“相似律”表明“相似制造相似”:“施魔法者暗示仅借助模仿他便能达到任何想要的效果。”亦见于David Freedberg, The Power of Images: Studies in theHistory and Theory of Response , Chicago: University of Chicago Press, 1989, pp. 272-274。

[10] Wen C. Fong,“ Ch'i-yun sheng-tung : ‘Vitality, Harmonious Manner, and Aliveness’,” Oriental Art , n.s., 12, no. 3 (autumn 1966), pp. 159-164.

[11] Kiyohiko Munakata,“Concepts of Lei and Kan-lei in Early Chinese Art Theory,”in Theories of the Arts in China , edited by Susan Bush and Christian F. Murck, Princeton: Princeton University Press, 1983, pp. 106ff.

[12] 张彦远:《历代名画记》卷一,《画史丛书》第一册,第15页;亦见于 William R. B. Acker, Some T'ang and Pre-T 'ang Texts on ChinesePainting, Leiden: E. J. Brill, 1954, p. 149。

[13] Gombrich, Art and Illusion, pp. 3, 116, passim.

[14] 关于中国山水画空间表现的发展,参见Wen C. Fong ,“Pictorial Representation in Chinese LandscapePainting,”in Images of the Mind: Selec tions from the Edward L. Elliott Family and John B. Elliott Collections of Chinese Calligraphy and Painting at the Art Museum , Princeton University , by Wen C. Fonget al., exh. cat., Princeton: The Art Museum , Princeton University, 1984, pp. 20-22; 亦见于Wen C. Fong,“ Riverbank : From Connoisseurship to Art History,”in Issues of Authenticity in Chinese Art , edited by Judith Smith and Wen C. Fong, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1999, pp. 261-273。

[15] Sus an Bush , The Chinese Literation Painting: Su Shih (10371101) to Tung Ch'i-ch'ang (15551636) , Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971, p. 26.

[16] Hans Belting, The End of the History of Art? , translated by Christopher S. Wood, Chicago: University of Chicago Press, 1987.

[17] 苏轼认为,艺术早在公元8世纪即已发展至巅峰,此后有待于鼎革之变。他写道:“君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。”苏轼:《书吴道子画后》,见于《艺术丛编》卷五第22册《东坡题跋》,台北:世界书局,1962,第95页。苏轼之艺术终结论源自佛教的“四劫说”:生、住、异、灭。关于苏轼观点的讨论见Fong, Images of the Mind, pp.7-9; and Peter K. Bol, “This Cultureof Ours”: Intellectual Transitions in T'ang and Sung China , Stanford: Stanford University Press, 1992, pp. 297-298。

[18]

赵孟

对于郭熙的参考,见ShaneMcCausland,“Zhao Mengfu (12541322) and the Revolution of Elite Culture in Mongol China”, Ph.D. dissertation, Princeton University, 2000, pp. 170-175。

对于郭熙的参考,见ShaneMcCausland,“Zhao Mengfu (12541322) and the Revolution of Elite Culture in Mongol China”, Ph.D. dissertation, Princeton University, 2000, pp. 170-175。

[19] Bryson, Vision and Painting ,pp. 89, 92.

[20] Wen C. Fong,“The Time of Qianlong (1736-1795),”in Chinese Pain ting under the Qianlong Emperor: The Symposium Papers in Two Volumes , edited by Ju-hsi Chou and Claudia Brown, Phøebus 6, no. 1, Tempe: College of Fine Arts, Arizona State University, 1988, pp. 9-16.

[21] 中国画对于“古典”一词的运用,见John Hay,“Some Questions Concerning Classicism in Relation toChinese Art,” Art Journal 47, no. 1 (spring 1988), pp. 26-34。

[22] Chang Lin - sheng ,“ The National Palace Museum: A History of the Collection,”in Possessing the Past: Treasures fr om the National Palace Museum, Taipei , by Wen C. Fong and James C.Y. Watt, New York: The Metropolitan Museum of Art; Taipei: “National”Palace Museum, 1996, p. 3.

[23] 关于中国艺术的变革,见Maiching Kao,“The Beginning of the Western-Style Painting Movement in Relatio n ship to Reform of Education in Early Twentieth Century China,” New Asia Academic Bulletin 4 (1983), pp. 373-400。

[24] 关于富冈铁斋,见 Tarō Odakane, Tessai: Master of the Literati Style , translated and adapted by Money Hickman, Tokyo: Kodansha International, 1965; 以及 James Cahill, Tessai: The Works of Tomioka Tessai , exh. cat., International Exhibitions Foundation; Berkeley: Art Museum , University of California, 1968。

[25] Wen C. Fong, Returning Home: Tao-chi's Album of Landscapes and Flowers , New York: George Braziller, 1976, pp. 85-86.

[26] Warren I. Cohen, East Asian Art and American Culture: A Study in International Relations , New York: Columbia University Press, 1992, pp. 27-49.

[27] Lawrence W . Chisholm , Fen ollo s a:The Far West and American Culture , New Haven: Yale University Press, 1963; Van Wyck Brooks, Fenollosa and His Circle, with Other Essays in Biography , New York: E. P. Dutton, 1962.

[28] 关于东京美术学校,见EllenP. Conant,“The Tokyo School of Fine Arts and the Development of Nihonga, 1889-1906,”in Nihonga: Trancending the Past. Japanese Style Painting, 1868-1968 , by Ellen P. Conant, with Steven D. Owyoung and J. Thomas Rimer, exh. cat., Saint Louis: Saint Louis Art Museum; Tokyo: Japan Foundation, 1995, pp. 25-35。

[29] Cohen, East Asian Art and American Culture , pp. 48, 212, n. 18.

[30] Laurence Sickman and Jean Pierre Dubosc, Great Chinese Painters of the Ming and Ch'ing Dynasties , XV to XVIII Centuries , exh. cat., New York: Wildenstein, 1949.

[31] 关于二次大战后中国艺术项目调查,见Jerome Silbergeld,“Chinese Pain ting Studies in the West: A State - of-the - Field Article,” Journal of Asian Studies 46 (November 1987), pp. 849-897。

[32] Michael Sullivan, Chinese Art in the Twentieth Century , Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1959; Michael Sullivan, The Meeting of Eastern and Western Art ,1973 ;2 d ed., Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1989.

[33] 另一个关于现代中国绘画的重要早期研究是Chu-tsing Li, Trends in Modern Chinese Painting: TheC.A.Drenowatz Collection , Ascona, Switzerland: Artibus Asiae, 1979。

[34] Paul Cohen, DiscoveringHistory in China:American Historical Writing on the Recent Chinese Past , New York: Columbia University Press, 1984.

[35] Wen C. Fong,“Modern Art Criticism and Chinese Painting History ,”in Tradition and Creativity: Essays on East Asian Civilization: Proceedings of the Lecture Series on East Asian Civilization , edited by Ching-I Tu, New Brunswick: Rutgers, State University of New Jersey, 1987, pp 98-108.

[36] Clement Greenberg ,“Modernist Painting,”in Modern Art and Modernism: A Critical Anthology , e dit e d by Francis Frascina and Charles Harrison, New York: Harper and Row, 1982, p.6.

[37] Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China , Princeton: Princeton University Press, 1997, p. 10.

[38] Gombrich, Art and Illusion , p. 281.