传统的中国艺术史学以古代文化典范之谱系,即张彦远(9 世纪中叶)所谓的“师资传授”为基础,讲究从典范大师的风格传统入手解读书画史。后世艺术家则通过“神会”先贤的风格传统来汲古求新。 [1] 《行穰帖》(图 1.8)笔法使转不拘,是传说中“书圣”王羲之真迹的稀有摹本,后人视其为典范大师的重要“墨迹”与个人形迹。数个世纪以来,人们反复摹拓这一范本,留存下无数碑帖刻本(图 1.14)。典范大师的风格及其“基因”变体可以被视作一种DNA印记,后世的艺术语汇皆肇始于此。而这种艺术复制过程与人类学中的谱系概念是一致的。

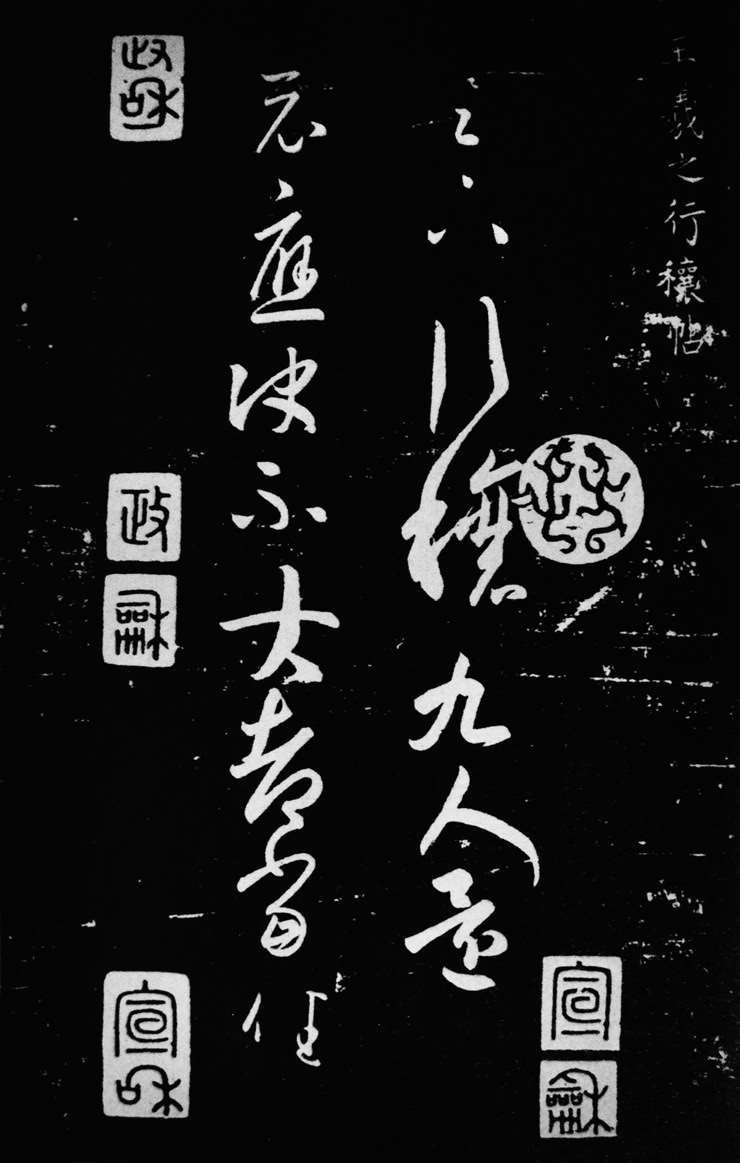

理解中国艺术史的关键在于认识文化典范的内在价值,通过这些典范式的中国艺术家来思考历史之“变”。在西方思想家看来,世界或遵从神的旨意,或受制于科学进步。而古代中国人则认为,宇宙并不存在一个外在的终极动因或意志,而是以恒常之“道”构成各种自然或非意识之“变”。东周(约前 770—前 256)末年,集各种古代思想学说之大成的孔子(前 551—前 479)亦在《论语》中自视为“述而不作,信而好古”之人。六朝文学评论家萧子显(489—537)认为,“若无新变,不能代雄”。同时,鉴于“变”的形式并非被视作一种指向既定目标的技术进步,而是通过悟“道”来掌握“变”的一种不懈努力,《文心雕龙》的作者刘勰强调,通过悟“道”来复古求新,应该源自“通变”(创化之变,或曰“转化”),而非“新变”(革新之变,或曰“为变而变”)本身。这样,结合新的视角和综合方法探求渐进的“变”与持续的“复古”的发展模式,便成了研究中国艺术和文化史的有效途径。 [2]

图1.11

《始平公造像记》(局部)

498年

龙门古阳洞北侧碑刻拓片

75厘米×39厘米

故宫博物院藏

图1.12

《张猛龙碑》(局部)

522年

拓片

23.6厘米×13.5厘米

日本东京都书坛院藏

图1.13

颜真卿(709-785)

《颜氏家庙碑》(局部)

779年

拓片

330厘米×130厘米

日本东京都书坛院藏

在研究明中期画家文徵明(1470—1559)时,柯律格(Craig Clunas)曾借用人类学家阿尔弗雷德·盖尔(Alfred Gell)的“分形关联个性”(fractal,contextual personhood)概念来阐释文徵明(和其他元以降的文人画家)是如何以“众多(古代大家的)‘风格’”进行创作的”。

盖尔运用来自南方群岛鲁鲁土岛的波利尼西亚“分形神”木像(图1.15),即“无数小神像重复构成的神明个体”形象,来说明“分形个性”的概念是如何“克服自我与社会、众艺和全形、单体与群体等典型的‘西方’式对立的”。盖尔认为:“谱系是对个体复合化、复合体单一化的关键譬喻。”

[3]

传统的谱系式中国艺术史学,尤其是文化“集大成”的概念,

盖尔运用来自南方群岛鲁鲁土岛的波利尼西亚“分形神”木像(图1.15),即“无数小神像重复构成的神明个体”形象,来说明“分形个性”的概念是如何“克服自我与社会、众艺和全形、单体与群体等典型的‘西方’式对立的”。盖尔认为:“谱系是对个体复合化、复合体单一化的关键譬喻。”

[3]

传统的谱系式中国艺术史学,尤其是文化“集大成”的概念,

完全契合“物质和视觉遗迹”角度下柯律格关于中国后世画家“分形关联个性”的理论。

完全契合“物质和视觉遗迹”角度下柯律格关于中国后世画家“分形关联个性”的理论。

由于在西方艺术批评中,“自我”一词隶属于历史学与心理学范畴,因此我们有必要考察其在中国文化语境下的实质。中国画家的“自我”在每一处个性化的笔触中所表达的书法特点是什么呢?通过援书入画,宋以降的文人画家新创了一种图形语言,它以风格为抓手来反映历史、传递内涵。传统中国艺术史强调的是个体“新变”,而非整体“演进”。正如 16 至 17 世纪时,董其昌(1555—1636)借助 10 世纪巨然(活跃于约 960—995 年,董其昌认为他对倪瓒产生过影响)的一幅作品来“摹仿”14 世纪倪瓒(1301—1374)一样,石涛(1641/42—1707)也坚称其雄伟的《庐山观瀑图》(约 1697)堪比 11 世纪大师郭熙(约 1000—1090)之作。

[4]

中国艺术家认为历史发展不是新旧交替,而是后世艺术家为艺术赋予或重焕生机与本真所做出的一种不懈努力。古代大师被置于非历史性的连续体中来看,而后代大师则通过对自然和艺术的内心观照来达到自我实现,从而成为与古代大师比肩的人物(即盖尔定义的“多元[造就]单体”),而不仅仅是追随先贤的后辈。这样一来,后世艺术家也终究成为了先贤。例如,17 世纪 60 至 70 年代,年轻的正统派大师王翚(1632—1717)就曾以一己之“变”震撼众多师友,遂被赞以“五百年来从未之见”。

图1.14

摹王羲之(约303-约361)

《行穰帖》

收录于《余清斋法帖》

1614年

图1.15

分形神

1821年前

波利尼西亚南岛鲁鲁土

木雕

高116.8厘米

英国大英博物馆藏(AOA LMS19)

图1.16

(传)顾恺之(约344-约406)

《女史箴图》(局部):“君王拒姬”

初唐摹本(?)

手卷 绢本设色

25厘米×348.5厘米

英国大英博物馆藏(OA 1903.4-8.1)

中国的艺术评论素以世系传承为宗,因此传统的艺术史学即成了一部典范名家史传。再者,以价值论,中国的艺术史学将“表现”置于“再现”之上,故而传统评论也素以书法性“表现”为重,模拟“形似”为轻。在《历代名画记》中,美术史家张彦远阐述了中国人物画的典范自顾恺之(约 344—约 406,图 1.16)、经张僧繇(约活跃于500—550 年)至吴道子(约活跃于 8 世纪中期)的递传过程。在张彦远看来,这种递传并非是“模拟再现”的演进。相反,他是从书法性的角度出发来看待人物画自顾恺之(4 世纪)向吴道子(8 世纪)的发展。张彦远将顾恺之的线描风格比作钟繇(151—230)的古体书法,又把吴道子的飞扬笔法同“书颠”张旭(约活跃于 700—750 年)的狂草联系起来,写道:“张、吴之妙,笔才一二,象已应焉……离披点画,时见缺落,此虽笔不周而意周也。” [5]

中国艺术家在再现人物时并不遵循解剖学方法,其山水画也不讲究西方欧洲的“几何光学”透视法。尽管并不采取科学的方法来模拟自然,但中国却在 8 世纪唐代时即掌握了自己独特的图像幻视技法或“虚拟空间”。

[6]

顾恺之认为,中国人物画讲求“以形写神”,即在“状物形”时追求“形似”(符合双目所见)之外,还需借助笔法来“表吾意”,从而寓物以“气”或达到“传神”。

[7]

自汉末至唐(3 世纪初至 8 世纪初)的育成阶段,中国的人物再现经历了从僵滞的古代正面律逐步向自然主义和三维空间表现(图 1.17—1.19)演进的过程。这一“掌握再现”的过程堪比著名的“希腊奇迹”,即公元前 6 世纪至前 5 世纪古希腊雕像逐步从古代的呆板风格中“觉醒”的过程。

[8]

中国的这一演进堪称艺术史上的“汉唐奇迹”,因为这种“视觉/观察模式”的逐步变化绝不是简单用外来模式影响就能解释的。

图1.17

云冈第六窟佛像

约480年

砂岩

山西省大同云冈

图1.18

阿弥陀佛像(“西方极乐世界”教主)

约575-590年

大理石

高268.6厘米

基座宽100厘米,纵80厘米

加拿大多伦多皇家安大略博物馆藏

乔治·克罗夫茨藏品(923.18.13)

图1.19

菩萨立像

8世纪初

石灰岩

高101.7厘米,宽40.9厘米,厚26.7厘米

美国华盛顿史密森学会弗利尔美术馆藏

查尔斯·朗·弗利尔捐赠(F1916.365)

戴维·萨默斯(David Summers)曾借助墨西哥谷地前哥伦布时期的提潘蒂特拉(Tepantitla)壁画(即《雨神天堂》,图 1.20)论证了“平面结构实际上完全可以构建并形成图像,且是令图像内涵外现的主要条件”。

至 7 世纪末8 世纪初,中国山水画形成了再现虚拟空间退移的三种基本平面图式:首先是以纵向元素为主的竖构图,其次是由水平元素构成的全景视角,第三种则是前两者的结合。

至 7 世纪末8 世纪初,中国山水画形成了再现虚拟空间退移的三种基本平面图式:首先是以纵向元素为主的竖构图,其次是由水平元素构成的全景视角,第三种则是前两者的结合。

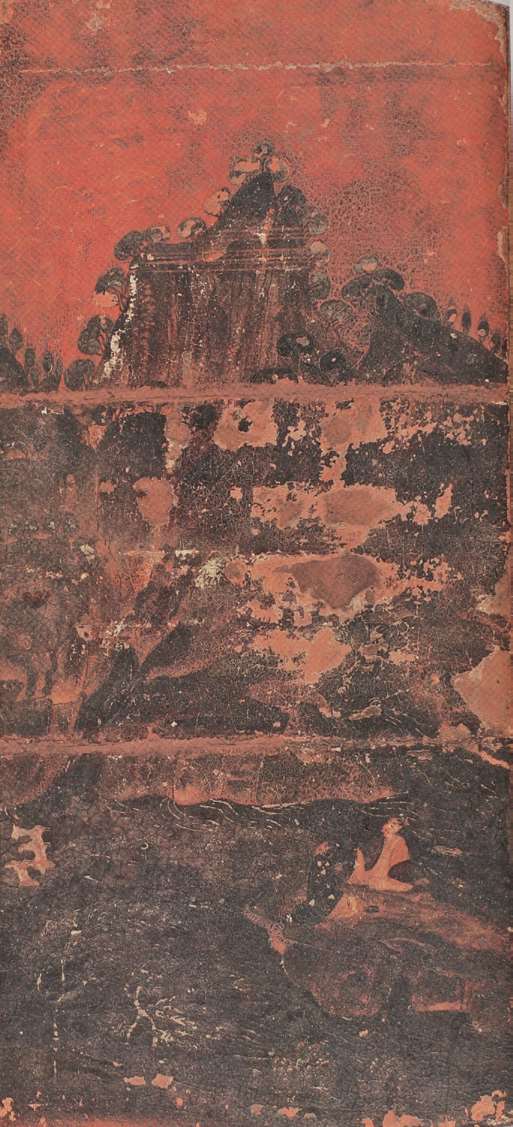

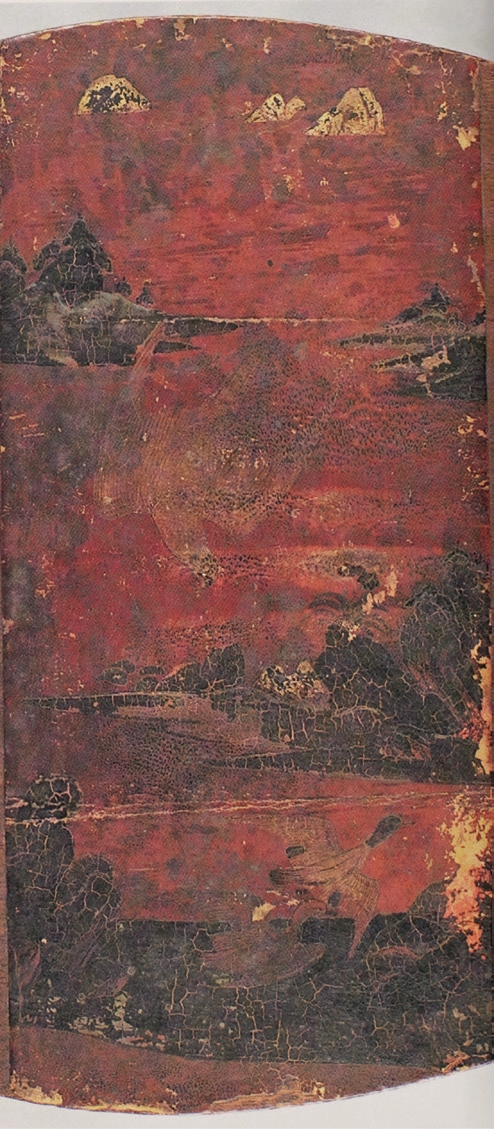

8 世纪的三件琵琶拨面彩绘图景分别对应着 11 世纪山水画领袖、理论家郭熙的“三远”论:

8 世纪的三件琵琶拨面彩绘图景分别对应着 11 世纪山水画领袖、理论家郭熙的“三远”论:

山有三远:自山下而仰山颠谓之高远;自山前而窥山后谓之深远;自近山而望远山谓之平远。

纵立构图的《山底清坐图》(图 1.21)以“高远”视角刻画出山峰凌霄、巨崖壁立的情景。《隼鸭图》(图 1.22)的“平远”构图表现的是峦峰起伏、渐次退隐的通景风貌。而《猎虎图》(图 1.23)的“深远”构图则引领观者视线在丘壑峡谷间穿越。这种“三远”式构图法也同样适用于横幅式的山水长卷。 [9]

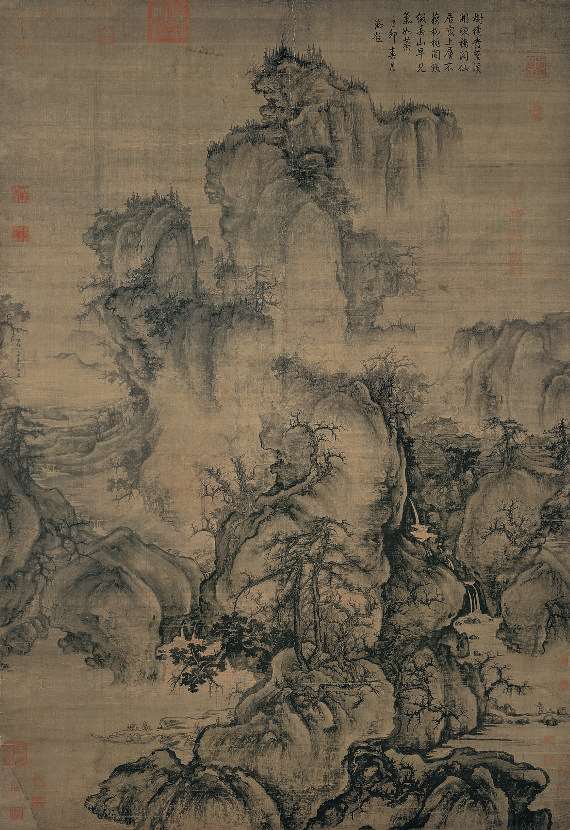

郭熙的《早春图》(1072,图 1.24)呈高远式构图。山石树木浸淫在亦幻亦真的画面之中:雾锁青峰、树石若隐、水气氤氲。郭熙的笔墨曲尽其妙、丰富灵动,他写道:“用浓墨、焦墨欲特然取其限界……故而了然,然后用青墨水重叠过之,即墨色分明,常如雾露中出也。”

在描绘古木虬松时,郭熙通过墨色的变化区分出远近。而在刻画山石时,他又将相隔万仞的逼仄山谷和瀑布连缀起来,通过退隐的轮廓将其有机地组合成虚拟的立体景象,形成一种穿透画面的效果。

在描绘古木虬松时,郭熙通过墨色的变化区分出远近。而在刻画山石时,他又将相隔万仞的逼仄山谷和瀑布连缀起来,通过退隐的轮廓将其有机地组合成虚拟的立体景象,形成一种穿透画面的效果。

图1.20

《特拉洛克》(《雨神天堂》)

墨西哥特奥蒂瓦坎的

提潘蒂特拉神庙壁画残部

彩绘石灰壁

图1.21

《山底清坐图》

8世纪

琵琶拨面彩绘

日本奈良正仓院藏

图1.22

《隼鸭图》

8世纪

琵琶拨面彩绘

日本奈良正仓院藏

图1.23

《猎虎图》

8世纪

琵琶拨面彩绘

日本奈良正仓院藏

宏伟山水画的发展堪称北宋(960—1127)初期众多文化建树中的一大成就。

11 世纪下半叶宋神宗(1068—1085 年在位)时期,朝廷就因推行变法而陷入煎熬。当时,著名的士大夫艺术家兼理论家苏轼(1037—1101)曾对宫廷院体的“形似”之风进行了强有力的抨击:“论画以形似,见与儿童邻!”

[10]

在他看来,一切艺术实践——诗歌、散文、书法、绘画——至唐代均已臻于“完备”。

11 世纪下半叶宋神宗(1068—1085 年在位)时期,朝廷就因推行变法而陷入煎熬。当时,著名的士大夫艺术家兼理论家苏轼(1037—1101)曾对宫廷院体的“形似”之风进行了强有力的抨击:“论画以形似,见与儿童邻!”

[10]

在他看来,一切艺术实践——诗歌、散文、书法、绘画——至唐代均已臻于“完备”。

君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美(杜甫),文至于韩退之(韩愈),书至于颜鲁公(颜真卿),画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣!

苏轼的这一主张与 20 世纪西方的艺术史终结论如出一辙。 [11] 然而,从中国的哲学角度来看,宇宙变易不居,永无止息——艺术或历史也均不会有“终点”。这样,苏轼所言“至唐而备”的现象也就自然引发了“复古”的风尚。他对“形似再现”的驳斥其实是一种人文主义者对绘画能够超越“模拟再现”的乐观看法。因此,在呼吁重新评价绘画实践的同时,苏轼再次强调了 8 世纪张璪“中得心源”的首要思想地位,即用对古代典范的艺术史改造取代了模拟再现。

在宋以降的文人山水画领域,自赵孟

(1254—1322)至“元四家”——黄公望(1269—1354)、吴镇(1280—1354)、倪瓒(1301—1374)和王蒙(约 1308—1385),将北宋初期典范式的再现性语汇解构成了自我表现式的书法性笔墨。赵孟

(1254—1322)至“元四家”——黄公望(1269—1354)、吴镇(1280—1354)、倪瓒(1301—1374)和王蒙(约 1308—1385),将北宋初期典范式的再现性语汇解构成了自我表现式的书法性笔墨。赵孟

在《秀石疏林图》(约 1300,图 1.25)的题跋中,阐明了他在作画时是如何融合了书法诸笔法的:

在《秀石疏林图》(约 1300,图 1.25)的题跋中,阐明了他在作画时是如何融合了书法诸笔法的:

图1.24

郭熙(约1000-约1090)

《早春图》

1072年

轴 绢本浅设色

158.3厘米×108.1厘米

台北故宫博物院藏

图1.25

赵孟

(1254-1322)

(1254-1322)

《秀石疏林图》(局部)

约1310年

卷 纸本水墨

27.5厘米×62.8厘米

故宫博物院藏

石如飞白木如籀,

写竹还于八法通。

若也有人能会此,

方知书画本来同。

[12]

赵孟

在此作中以篆、隶、草书技法书“写”树石,佐证了“书画同体”的道理。而在明(1368—1644)清(1644—1911)绘画中,以“复古—综合”求“变”已成为创作的重要法门。这与宋以降认识论领域中,由北宋“理学”向晚明“心学”的转变并行不悖。“心”与“形”相连,吾“情”与物“理”相对,后世绘画的创新发生了堪称神奇的变化。

[13]

在此作中以篆、隶、草书技法书“写”树石,佐证了“书画同体”的道理。而在明(1368—1644)清(1644—1911)绘画中,以“复古—综合”求“变”已成为创作的重要法门。这与宋以降认识论领域中,由北宋“理学”向晚明“心学”的转变并行不悖。“心”与“形”相连,吾“情”与物“理”相对,后世绘画的创新发生了堪称神奇的变化。

[13]

[1] 张彦远:《历代名画记》卷二,第19-21页,见于《画史丛书》一,第23-24页;参见Acker, Some T’ang and Pre-T’ang Texts 1: 160-176; Fong,“Why Chinese Painting Is History,”259-264, 261。

[2] 郭绍虞:《中国文学批评史》,第84、89页。刘勰写道:“夫青生于蓝,绛生于茜,虽逾本色,不能复化……故练青濯绛,必归蓝茜;矫讹翻浅,还宗经诰。斯斟酌乎质文之间,而隐括乎雅俗之际,可与言通变矣。”见 Shih, Literary Mind and the Carving of Dragons, 167。莫琳·罗伯森(MaureenRobertson)(“Periodization,”12)写道:“在早期的中国文献中,最常见的莫过于从简单的二阶形式向详细阐释连续‘变革’的线性发展模式。”然而,鉴于以自由生发和现象转换为特征的宇宙观,中国人所谓的“变”绝非“线性”或“单向”的。这样,中国的“复兴主义”在中国艺术史晚期阶段便再次迎来了多元化。见 Fong,“Archaism as a‘Primitive’Style,”89-109。

[3] Gell, Art and Agency, 139-140.

[4] 关于董其昌对倪瓒与巨然的评价,见本书第七章;石涛关于郭熙的评价,见M. Fu and S. Fu, Studies in Connoisseurship , 47。

[5] 张彦远:《论画六法》,见于《历代名画记》卷二,第19-21页,见于《画史丛书》一,第23-24页;参见Acker, Some T’ang and Pre-T’ang Texts 1: 160-176, 23; Fong,“Introduction:The Admonitions Scroll,”20。

[6] 关于“虚幻空间”与“再现”在世界不同文化中的应用,见Summers, Real Spaces, 特别是第六章,“Virtuality,”431-548。

[7] 屈志仁(James Watt)引述东汉文献;见Watt, China: Dawn of a Golden Age, 29。

[8] 关于“希腊奇迹”,见Gombrich, Art and Illusion , 116-145。

[9] 见Fong,“ Rivers and Mountains after Snow ,”6-33。

[10] 改编自 Bush and Shih, Chinese Literati on Painting, 26。

[11] 见Belting, End of the History of Art? 46-48; Danto,“The End of Art?”24。

[12] Fong, Beyond Representation , 440.

[13] Fong,“Chinese Calligraphy: Theory and History,”53-79;亦见Fong,“Creating a Synthesis,” Possessing the Pas t, 419-423, 425。