多识于鸟兽草木之名。

——《论语·阳货》

房屋的四周如若没有树木,便觉得光秃秃的如男女不穿衣服一般。树木和房屋之间的分别,只在房屋是造成的,而树木则是生长的。

——林语堂:《论石与树》

中国人民大学位于海淀区双榆树,清华大学位于海淀区东升镇,北京大学位于海淀区中关村。快速现代化进程中,这些“小地名”还保存着一丝博物记忆。

走进北京大学的东门,逸夫楼前小广场有一株古老裸子植物“宽孔异木”的硅化木,一种已经石化的树干。它原来生活于1.2亿年前的早白垩世(K1),树龄在千年以上。每次瞥见它无声无息地埋没在一片横七竖八的自行车阵中,心中都涌起一丝疑问,谁是地球的主人?

一亿年前,我们在哪里?根本没有我们。

当然,这不是最早的植物。1990年中国学者在黑龙江发现距今1.3亿年的一些花化石和花粉化石,说明当时被子植物已经相当繁盛。1996年在辽宁北票发现了“辽宁古果”,距今1.45亿年,那是当时发现的最早的被子植物化石。1998年孙革教授在美国《科学》杂志发表封面文章《追索最早的花——中国东北侏罗纪被子植物:古果属》,引起国际学术界广泛关注。

在植物界,现在占主导地位的是被子植物,之前是裸子植物和蕨类植物,如今三者并存着。志留纪(S)、泥盆纪(D)时期就已经存在蕨类植物,距今已有4亿多年。

大众传播中经常提植物王国(vegetable kingdom),其中“kingdom”按理说应译作“界”而不是“王国”。本书谈植物(plants),作者不打算按教科书的方式讲述,也不承诺系统介绍植物学任何一个分科的知识,只希望所提供的内容对读者而言是有趣的,某种程度上甚至是新鲜的。读过此书,读者如果能有一种博物情怀,更多地看一眼周围生长的植物,关心它们,作者就很满足了。

商品经济草创的年代,人世间竞争激烈,多数人利用尽可能多的时间练手艺、才艺,无暇关注自然,很少留心周围的植物。人们或许经济上宽裕了,甚至小康了,但也因此失去了许多乐趣。如果只有成年人如此,也就罢了,麻烦在于广大青少年被卷入恶性竞争。《消逝的童年》不仅仅是波兹曼(Neil Postman,1931—2003)一部书的名字,也是许多人的切身经历。

北京大学地学楼前的硅化木。它生活于1.2亿年前,本身树龄在1000年以上

产于辽宁的披针形林德叶化石,松柏类植物,化石大小约为12厘米×16厘米

同一块化石的背面,能够清晰看到裸子植物叶子互生的情况

有一次我被邀请到北京西单图书大厦为读者讲“博物学的历史、现状与未来”,提前到达十多分钟,便在楼下粗略数了数那里的植物,约17种(植株较小的不计入),简记了它们的名字。讲的时候,我问大家谁能说出楼下生长的五种以上的植物名,给予奖励,奖品是一只漂亮的皂荚(我带了三只皂荚和五粒苏铁的种子)。非常可惜,当场长幼三十多人无一人能够获奖。讲解中,我展示了随身带着的约30种北京常见植物的彩色图片,谁能说出其名字(俗名即可),就可以拿走那张图片,而且允许大家商量,但最终仍然剩下十多张。

这并不算奇怪。我见过博士生在野外指着高粱叫玉米的。有一次乘坐公共汽车,由北向南经过海淀区圆明园东路(在清华附中门口),一女孩对男朋友大讲窗外的杜仲(杜仲科)有何药用价值、该如何保护等等,说得有鼻子有眼。而她手指的却是洋白蜡(木樨科),窗外压根没有一棵杜仲。小伙子听得津津有味,且略现自惭形秽之态。

当然,不认识植物,也是正常的,也一样可以爱护植物。但是,有经验的人一定会郑重地指出,知道名字与不知道名字有本质上的差别。不知道名字时混沌一片,知道名字便豁然开朗。植物的名字是“敲门砖”,知其“芳名”,便会更深入地了解它、爱它。在信息网络时代更是如此,名字是重要的检索词、关键词。

植物种类极多,中国高等植物有3万多种,坦率地说没有人认识其全部,但确实有人认识许多,我非常羡慕那些认识很多植物的人。北京便有植物约2000种,读者朋友你认识多少呢?认识植物有各种图书讲解窍门,如今也有了实用软件。但是,关键是要有兴趣。一位美丽的姑娘进入你的视野,最终你甚至想娶她,但一开始你得结识她,知道她的名字。而这一切全是因为你对她感兴趣。对于植物也一样。

部分读者可能有顾虑:植物和植物学太高深,觉得自己玩儿不了;还有一些人觉得名字一大堆,不认识也罢。这两种态度都不正确。我们是在博物学的层面而非自然科学的层面接触植物。前者博物学恰好没有门槛,后者科学的门槛很高。不夸张地说,人人可以进入博物学世界。还是那句话,需要的只是兴趣,如果它可以算作“门槛”的话。对一些人来说,这的确是一个无法跨越的“门槛”,因为他永远难以超越习惯。

作为一种练习,我先提一个小问题:中国硬币中“1角”“5角”“1元”背面都有什么植物图案?

有牡丹、梅花、兰花、菊花、荷花等。但你能够确切说出对应关系吗?这不算什么学问,感兴趣马上就可以知道;不感兴趣,可能永远都不会知道。

多国硬币上的植物图案。中国的五角硬币其中一种正面为梅花,另一种背面为荷花

现在的北京大学校园原为燕京大学校园。北大学子喜欢自嘲,认为北大校园比较有名的景观是“一塌糊涂”——一个水塔、一个未名湖和一个图书馆。在图书馆西侧的静园草坪(以前是果园,1995年改建为草坪)周围,有两排南北向排列的古式院落,东西每侧各三个。其中东侧最南头便是四院,即哲学系和宗教学系办公的地方。后来哲学系和宗教学系迁到北大新建的人文学苑(位于校园的东北部),四院留给燕京学堂,成为留学生宿舍。

北京大学四院大门,周边长满了紫藤

在六个院中四院人气算是较旺的,院子虽小,往来人员却不断。尤其在暑假期间,小院中时常站着几簇外国学生在聊天,以德国和日本的居多。有一年这里突然来了一批披着袈裟的和尚和尼姑,赭褐色的长袍与四院红色的窗棂、灰瓦倒是浑然一体,原来这是宗教班的学员。这些或老或少的出家人驻足于四院,绝对是一道难觅的风景。

正常情况下,来四院的更多是教师和学生。可以推想,在报考、复试、开学、答辩、学术会议、上级检查等时候,会有何等人马光顾。来四院的多数是由于公务,少数是观光。用我本家刘禹锡的话“谈笑有鸿儒,往来无白丁”来形容,一点不为过。那些偶尔过来挨个信箱塞材料的民间科学爱好者、民间数学爱好者及民间哲学爱好者,也颇有个性,执着得很,想说服他们绝非易事。

2003年秋季的一个中午,我坐在四院大门内石阶上吃盒饭(食堂位置不够,有时也只能端出来吃),碰到一对美国夫妇,年约六十。他们在北大闲逛,路过此地,见门内开阔,别有风貌,便迈步进来。老先生会说一点汉语,一个劲夸奖四院有特色、有情调。

四院大门冬天的景象

办公、求学等,是来四院可以做的一些事情。不过,说了半天,我要告诉大家,来四院还可以做另一件有趣的事情:观察植物。

套用一句时髦的话,四院具有不错的生物多样性。

四院虽小,但“庭院深深”,植物颇多。这里人员有多样性,植物也有多样性。人员非等闲之辈,植物亦各有来头。生物多样性(biodiversity)指栖息地多样性(生态系统的多样性)、基因多样性和物种的多样性,三者密切相关,共同构成了生态系统的丰富性。其中物种多样性是三者中最明显、最容易测定的,它也代表人们通常谈到生物多样性时所指的含义。一般说来,中国拥有植物3万余种,具体数据一直在变化。据2022年《中国高等植物多样性编目进展》

一文,中国高等植物物种名录包含角苔类4科9属27种,苔类62科170属1081种94个种下等级,藓类94科453属2006种154个种下等级,石松类3科12属165种4个种下等级,蕨类38科177属2215种228个种下等级,裸子植物10科45属291种118个种下等级,被子植物272科3409属32708种6909个种下等级,共计483科4275属38493种7507个种下等级,较五年前增加了19科270属2334种。

一文,中国高等植物物种名录包含角苔类4科9属27种,苔类62科170属1081种94个种下等级,藓类94科453属2006种154个种下等级,石松类3科12属165种4个种下等级,蕨类38科177属2215种228个种下等级,裸子植物10科45属291种118个种下等级,被子植物272科3409属32708种6909个种下等级,共计483科4275属38493种7507个种下等级,较五年前增加了19科270属2334种。

四院在北京大学不算特别,在六个院中也不算特别,但这个院却有大量的物种,种类可能超出一般人的想象。我且记录下来,过若干年人们还可以核对一下,看看增加了什么,少了什么。我分A、B、C三个区顺序介绍。A区指正门进入四院后所见区域,它在三个区中位于正中间;B区指四院北侧的后院区域;C区指四院南侧的区域。

四院正门朝西,进门有一小院,本章中称其为A区。本图示意A区中部分植物的分布情况,核准时间为2003年1月1日。图上蓝点为2005年后新增的三株柿树科君迁子(黑枣),其中左上角的一株已经非常高大,2022年时已成为四院中最高的树木,超过了右上角(东北角)的刺槐

四院的大门其实一点不大,只能并排走过三人,胖一点的,只能同时过两人。大门上面布满了紫藤,一年四季各有风景。最俏的是春季,紫红色的紫藤花穗把整个大门装饰得像节日迎宾的彩门。四院植有4株紫藤,左(北)1右(南)3,树龄都在二三十年光景

。盛夏时节,紫藤枝繁叶茂,把大门盖得严严实实,大门名副其实成了两个世界的隔挡,白日里门总是开着,远远就能瞥见别有洞天的院内风景。小院吸引人们走近它,感受它。

。盛夏时节,紫藤枝繁叶茂,把大门盖得严严实实,大门名副其实成了两个世界的隔挡,白日里门总是开着,远远就能瞥见别有洞天的院内风景。小院吸引人们走近它,感受它。

豆科紫藤,茎右手性

紫藤的种子,有点像围棋的黑子

大门两侧紧贴墙根在2002年新近植了一排卫矛科的扶芳藤,因是刚植上的,还没长出模样。原来这墙根只有零星几棵长得不好的葡萄科爬山虎。

进门左手(北侧)是几株丁香和花叶丁香。通常我们在小区或者公园见到的都是心形叶的大花白丁香或紫丁香,但四院却另植有裂叶的小花品种,称花叶丁香( Syringa × persica ,也叫裂叶丁香)。花虽不像紫丁香那么浓重妩媚,却也有小家碧玉般的清秀。

木樨科花叶丁香,也叫裂叶丁香,是杂交种

木樨科丁香属植物。通常丁香是春天开花,但四院的这株丁香属植物在秋天也常常开上几朵花,此照片摄于2002年9月23日

接着,可见大片禾本科的洋草坪。它是什么属什么种我至今不知道,也不太想知道。

洋草坪近年在中国有泛滥之势,四院也未能幸免。不过,这种草确实与众不同,一年四季都是绿的,而国内土生的草坪冬天会枯萎变黄。1998年到美国时,我就注意到美国校园里的草坪有些特别,后来发现整个伊利诺伊州公路两旁种植的草坪都是常绿的。没想到的是,国内在几年间迅速引进了洋草坪。是好是坏,还很难说。虽然表面上耐看一点,但喜水、要不断更换。

混迹于洋草坪的半夏,天南星科。它是一种常用的草药,一般在夏季采收,因而得名半夏。此植物极易成活,其地下块茎有毒

新草坪移植不久,草中长出了一种有三出小叶的植物,走近一瞧是天南星科的半夏。再一搜索,还不少,约有几十株。半夏生命力极强,随草坪长了割,割了长,迄今一个也没少,反而繁殖了一些。人工草坪与半夏长在一处,有些蹊跷。北京西山到处可见半夏,尤其在鹫峰、阳台山和凤凰岭一带。但是无论如何我没见过平地上长出半夏。我推测,可能是培植洋草坪的苗床原来种过半夏,当这种中药不值钱时,主人改种洋草坪了,但以半夏的生命力,“想把我赶走,没那么容易!”于是半夏混迹于草坪中,继续生存,并随草皮搬到了四院。我继续推测,除非有好事者,逐棵把草坪中散见的半夏挖出毁掉,否则半夏在四院算是永远扎根了,没准它还会传遍校园。

半夏是一种有趣的植物,极易成活,我家阳台上还种着十几株。我的两位朋友,一男一女,笔名都叫半夏,都是优秀的博物学家。

草坪中混生的另一种植物是地黄。你可能在“六味地黄丸”中听说过地黄。没错,地黄是一种中药。地黄本来能够开出美丽的花朵,但在这里由于草坪不断修剪,容不得地黄开出花。地黄原来分在玄参科,后来根据APG系统,划归为列当科了。

列当科(原玄参科)地黄

蔷薇科山桃,花五个瓣。它开花时间要早于山杏

再前行,左手有一株山桃

,虽然年年修剪,仍然长出一层楼高,春天开花时在二楼仿佛伸手就能触到。山桃结很小的果实,个数不少,只是不能吃。

,虽然年年修剪,仍然长出一层楼高,春天开花时在二楼仿佛伸手就能触到。山桃结很小的果实,个数不少,只是不能吃。

山桃树前方,草坪正中央,是一株山楂树,树龄不大,刚刚开始结实。何谓山楂?吃过山楂片、山楂糕吧,喝过山楂果茶吧?对了,就是这种山楂。这也是四院A区中现在唯一可食的植物果实。别忘了,它与许多水果一样,如苹果、梨、李、草莓、桃、杏等等,都属于蔷薇科。特点嘛,有许多,最重要的只需记住一个:它的花有五个瓣。那么是不是有五个瓣的都是蔷薇科?不是,植物学可没这么简单。花五个瓣的植物海了去了,这只是一个特征,要识别一种植物需要多种特征综合起来。

左手接近院子尽头的是一棵直径约30厘米、树龄二三十年的刺槐,也称洋槐,枝叶远远超出两层高的四院。刺槐属豆科,顾名思义,与我们常吃的大豆、豆角、豌豆等都是一个科的,前面提到的紫藤也是豆科的,它们也都算蝶形花亚科的,原因是花蝶形,左右对称,最上面有旗瓣。这株刺槐上,距离地面数米高处“寄生”了一株构树,是雌株,还开花结果。后来构树被大风折断、死亡。构树长在刺槐上,比较罕见。过一会儿要去的后院(B区)中,还有两株很小的刺槐。

四院后院的豆科刺槐。奇数羽状复叶,茎上有刺

大门内小径右侧是另一番景象。四院外形像“口”字,下面的一横是院墙,中间有一大门,其余三侧都是房间。大门朝西。因而现在要介绍的是口字的右半部分,即四院的南半部分,A区的南半边。近大门处有三株靠得很近的紫藤,顺四个柱子的水泥架往上爬。具体是怎样爬的,等到第四章再说。院内这一侧背阴,右墙上长满了爬山虎,也叫地锦,具三个小叶或者叶三裂,是本地种。

现在国内常见的是五个叶的爬山虎(五叶地锦),是由美国输入的。在北京昌平虎峪沟,能见到野生的三叶爬山虎。爬山虎嫩须上有小小的吸盘,可以使植株牢牢地吸附在垂直的墙面上。爬山虎最好看的时候是深秋时节,黄、绿、红三色均有,爬满整面墙,美不胜收。四院的爬山虎中,偶然混有牵牛和葎(音“律”)草。园林绿化,应当栽种哪一种爬山虎呢?这是一个可大可小、争论不休的问题。现在,人们趋向于栽种本土种,但学会欣赏本土物种需要教养和学识。

四院在铺洋草坪前,曾经荒芜一段时间,那时院内长有多种牵牛,有圆叶的有裂叶的。同一科的还有小旋花。那时开的牵牛花有紫的也有粉红的,现在只剩下后者。葎草是什么东西?其实这种恶性杂草极常见,它与啤酒花是一个科一个属,外形极相似。农村的小孩都很讨厌葎草,因为它的茎叶上长了许多小刺,碰到皮肤上很难受,而这种草生命力强得离谱,到处可见它的踪影。小时候打架,还用过它的茎,到处抡,显然是作为一种武器。葎草有雌雄两种花,雄花序有20—40厘米长,布满了花粉,风轻轻吹动就能见到飘洒的黄色粉末。目前四院只在西边墙角有一两株,借助于爬山虎,爬到了四五米高,它自身没有吸盘,是不可能单独上墙面的。

葎草是从哪里来的?书上说它是中国本土植物,对于华北地区而言也是本地植物。我很怀疑这种认定,也跟一位植物学家讨论过,他部分同意的我的观点:它是外来入侵种,侵入时间较早。

靠近右侧三株紫藤的,是一棵圆柏( Juniperus chinensis ),它年轻时可能长得颇费劲,这可从修剪的树枝和树皮看出来。圆柏也叫桧柏,有许多变种。实话说,这株属于比较丑的那类,在延安和大连我见过美得多的圆柏。它算是A区中高度仅次于那棵刺槐的植物了。它至少有25年的树龄,这种树长得很慢。圆柏属于相对较低等的裸子植物门(但仍然属于高等植物,裸子植物介于蕨类植物与被子植物之间)中的柏科刺柏属。这一侧还有5株矮小的紫丁香,长得也不算好。近东边是一棵海棠,尚未开过花。

大麻科(原桑科)葎草的雌花

葡萄科爬山虎与旋花科牵牛。注意牵牛的茎呈右手螺旋

爬山虎(地锦)的果实。有点像葡萄,它与葡萄都是葡萄科的

柏科圆柏,也叫桧柏,叶两型:一种光滑一种带刺

小径走到头,到了“口”字的上横处

,便到了四院一层的门廊过道。向左(北)行走到顶点,穿过一小门,即“口”字的左上角,便到了四院与五院之间的“后院”B区。

,便到了四院一层的门廊过道。向左(北)行走到顶点,穿过一小门,即“口”字的左上角,便到了四院与五院之间的“后院”B区。

五院是北大中文系所在地。两系可通过后院直接沟通。但通常两系之间不通过这一渠道来往,只有少数人知道这条路,后院因而显得十分幽静。后院面积与前院相仿。

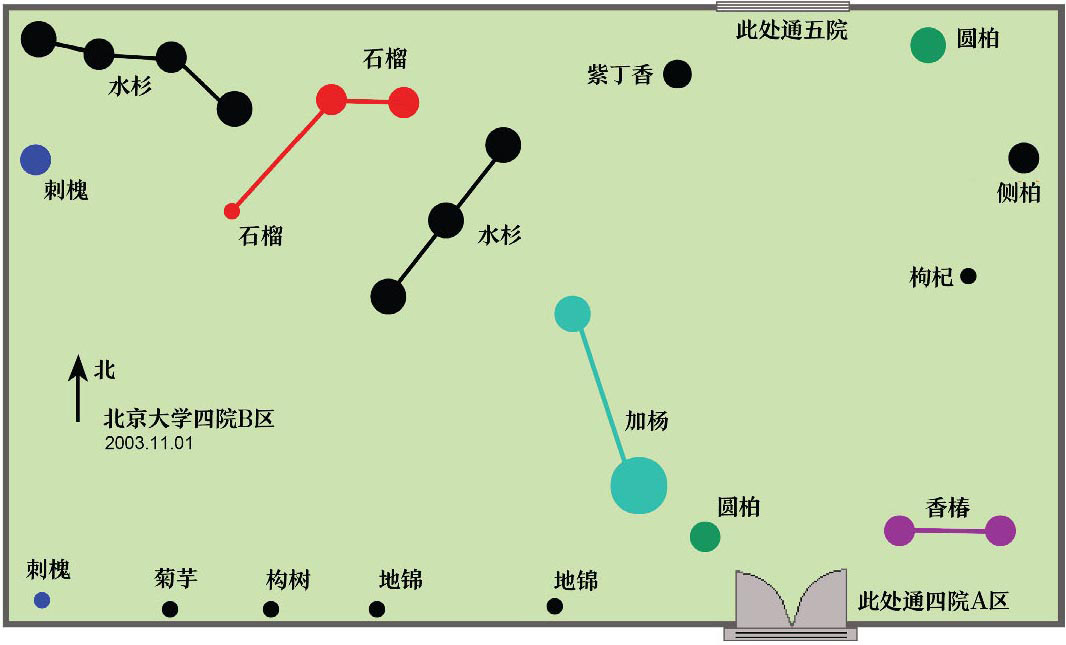

四院后院(B区)部分植物分布图。后院处于哲学系与中文系之间。核准时间为2003年11月1日

B区植物也十分丰富。加杨有两棵,毛白杨原有一株很小的,后来不见了。东侧有两株已显老态的香椿树,上面爬满了丝瓜藤。四院南侧C区也有一棵香椿。香椿是一种美食,炸着吃、炒鸡蛋吃或腌咸菜吃都不错,旧时还以它作为贡品。不过,可要分清了,香椿与臭椿十分相似。但它们属于不同的科,香椿为楝科植物,而臭椿为苦木科植物。前者香后者臭,通常人们只食前者,但后者稍加工亦可食。在分类学上这两种植物很容易区分,因为香椿为蒴果,臭椿为翅果,但在现实中两者确实不好区分。第一,闻味通常无效,香臭不同人有不同的体会,正如臭豆腐有人闻起来颇香。据我体验香椿之香与臭椿之臭只有略微差别,对于不认识它们的人来说,闻的办法根本无效。用分类学的办法呢?也不灵。吃香椿芽的时候绝对见不到香椿结的果实,能见到果实时香椿早已老得没人吃了。分类学上还有一个办法:看叶子的形状。两者都是羽状复叶,香椿是偶数复叶,臭椿是奇数复叶。奇偶之别谁都知道,但是,据我观察,许多香椿也长有奇数羽状复叶,只是尖上的小叶略小。明永乐年间出版的《救荒本草》收植物414种,其中包括香椿(椿树)和臭椿[称樗(音“初”)木],并说两者形干大抵相类,但“椿木实而叶香可啖,樗木疏而气臭,膳夫熬去其气亦可啖”。凭我的经验,拿出两种树芽,实际区分开问题并不大,但说出两者究竟差在何处,还真不容易,也许香椿芽发亮一点。

楝科香椿。偶数羽状复叶,个别为奇数羽状复叶

楝科香椿新枝上的叶痕

苦木科臭椿。奇数羽状复叶,翅果扁平

B区最有特色的植物是水杉,共7棵,它与前文所述圆柏同属于裸子植物门。目前水杉是四院中第二高的植物,但可以肯定的是它们的树龄不会超过80岁。原因是,在中国以及在世界上,水杉这种“活化石”直到1941年才在四川磨刀溪(现属湖北省利川市)发现。它被正式定名并广为栽种至少是1948年以后的事情了。水杉这种植物极其重要,1983年中国植物学会成立50周年庆祝会上,曾向52位从事植物学工作达半个世纪的老专家颁发纪念品,你猜是什么?就是一份精制的水杉或者银杏标本,这两者都是中国特有的活化石。

水杉的发现具有传奇性。1941年2月中央大学森林系干铎(1903—1961)赴重庆任教,途经四川磨刀溪,偶遇参天古树“水桫”(当地人的叫法)。当时他只看了看落叶,没有采标本。后来他委托北大时的同学杨龙兴帮助采标本。杨托人于1942年采得一份,交给干铎。干铎送请树木学教授郝景盛鉴定,郝认为是新植物,但不知道是什么种。但后来这份标本遗失。

1943年王战(1911—2000)在杨龙兴的建议下去看了那棵大树(水杉王,株高35米,胸径7米),王采得枝、叶和球果,以为是水松。后来吴中伦(1913—1995)见到此标本,认为不是水松。1945年标本被转交给郑万钧(1904—1983),郑也认为不是水松。由于战时文献难找,无法确切鉴定,郑把标本寄给北平(现北京)静生生物所所长胡先骕(1894—1968,“骕”音“肃”)。胡从日本的一份杂志上查到了这很像是一种在其他地方已经灭绝的古老植物。胡先骕与郑万钧1948年联合发表文章,确定它的学名为 Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng。

水杉从发现到定名共经历了8个年头。论文发表后引起世界轰动。多国植物园纷纷索要种子,美国古植物学家钱耐(Ralph W. Chaney,1890—1971)还亲自来华考察。当年上海的《科学》杂志以《万年水杉》为题报道了钱耐来华的始末。不到一年的功夫,此植物的种子或小苗就传播到世界各地的植物园。如今在剑桥大学植物园、牛津大学植物园、邱园、海德公园等都能看到水杉大树,长得非常好,它们都来自中国。

柏科(原杉科)水杉。著名裸子植物。树叶中透出的红色小楼为中文系的五院,此水杉正好位于四院与五院之间

胡先骕先生在水杉定名过程中起到了重要作用,那么他是什么人呢?他可是一位了不起的大人物,是中国植物学的两大创始人之一,“东大、中大(指江西中正大学)、生物所、静生所、植物标本处,均是胡先生手创”。他曾任中国植物学会会长(1934年),20岁赴美,入加州伯克利大学农学院森林系攻读森林植物学,1916年23岁学成回国,1918年任教授,1923年再次到美国哈佛大学深造,获得植物分类学硕士和博士学位(植物学家陈焕镛也是哈佛毕业的),1925年回国。胡后来当过校长,为保护学生,又坚决辞职,令人感动。胡适之曾评论道:“在秉志、胡先骕两大领袖领导之下,动物学植物学同时发展,在此20年中为文化上辟出一条新路,造就许多人才,要算在中国学术上最得意的一件事。”(1935年10月24日)

胡先骕也是“中国科学社”最早的社员之一,还当过《科学》杂志的编辑部副主任。然而新中国成立后胡一度没有被重用,他的学生都当上了一级研究员或者一级教授,他却是三级研究员,这位民国时期中央研究院的老院士和评议员却没当上科学院的学部委员(现在叫院士)。据说陈毅很赏识胡,说他“榜上无名,榜下有名”,陈还请胡到中南海吃饭。直到20世纪60年代,胡才成为中国科学院植物研究所一级研究员。

胡先骕也是“中国科学社”最早的社员之一,还当过《科学》杂志的编辑部副主任。然而新中国成立后胡一度没有被重用,他的学生都当上了一级研究员或者一级教授,他却是三级研究员,这位民国时期中央研究院的老院士和评议员却没当上科学院的学部委员(现在叫院士)。据说陈毅很赏识胡,说他“榜上无名,榜下有名”,陈还请胡到中南海吃饭。直到20世纪60年代,胡才成为中国科学院植物研究所一级研究员。

B区还有枸杞、构树、菊芋,各一株。枸杞大概是有意栽种的,长得却不佳,只有20厘米高,叶子被小虫子咬了许多窟窿。枸杞是茄科的,与常食用的辣椒、茄子为一科,它是常见的保健品。在北大校园中,一院北侧马路牙边上也有一棵,也没长大,高度大约在40厘米,但已经能够开花结果了。构树,古时称楮树,极易繁殖,北京随处可见。这株长在最靠近墙根处,绝对不会是特意栽种的。于我而言,构树有几大特点。第一,叶形变化多端,有的十分好看。我曾摘过它的叶子,放在扫描仪上直接扫描,效果不错,还省了拍摄。第二,雌雄异株,雌株能长出十分可爱的红色头状花序。在北京,百望山是看构树红果的最好去处。第三,它的树皮十分坚韧,据说以前用它来造纸,想必是有道理的。第四,木质松软,不易开裂。

桑科构树。此图植物摄于百望山。如果B区的一株构树不被割除的话,几年后它也可能长出如此美丽的头状花序。如果它是雄的,则不会

菊芋是菊科植物,也称洋姜,东北老家叫它“鬼子姜”。它的地下块茎盐渍后可做成美味酱菜,口味与“六必居”生产的“甘露”(一种唇形科植物的地下茎,呈螺丝状)差不多。据说这种植物原产于北美。在东北这种植物很普遍,1993年在大连我见过野生的,2001年在北京昌平也见过野生的。北京大学东门外力学系原来的大院中种了许多,后来力学大院改建,不知那片菊芋尚存否。北大朗润园也有种植菊芋的。2002年春天,我亲自栽种过一株,极易成活,到秋天它已经长得相当繁盛,能有两米多高,而且开出了美丽的黄花。

B区还有桑、石榴、加杨和侧柏。石榴三株,其中两株已经结实,另一株很小,明显系有意栽种的。桑一株,是野生的。想必读者都吃过这两种植物的果实。这株野生的桑,夏天我明明见到,还拍了照,冬天去核对时,已经被人砍去了。加杨共两株,有一株非常高大,是后院最高大的植物。加杨为杨柳科植物。

侧柏,也称扁柏,是柏科裸子植物。小枝扁平,叶鳞片状。极长寿,木质坚硬,不易腐烂。陕西黄帝陵轩辕庙中有数千年历史的“黄帝手植柏”,就是侧柏。北京天坛、卧佛寺、八大处、香山都有千年古柏(侧柏)。

雪后的柏科侧柏

B区另有几种不起眼的草本植物不得不提起。酢浆草多株,味酸,可食,小时候称它“小叶山锄板”,因为叶子像农村的锄头板。我家的花盆中至今长着许多酢浆草,并非特意种植的,只是当初野外取土时无意带回来的。因越长越精神,不断开出黄色小花,索性留下了。还有紫草科的附地菜,在东北我们叫它“黄瓜香”,因为用手一揉,它会散发出黄瓜的清香味。较常见的堇菜科植物这里自然少不了,见有早开堇菜和紫花地丁。另有一种小草是人工栽上的,它叫山麦冬,百合科的,花莛长6-20厘米,秋天结的果实很特别,圆如大豆粒,先绿后紫黑。北大第一体育馆、一教“振兴中华”石碑处及校医院附近都有大量栽种。北京市科学技术协会附近也有。

酢浆草科酢浆草

紫草科附地菜

堇菜科紫花地丁。开花要明显晚于早开堇菜

口字型四院的右边(面向东站立时),即建筑物的南侧,仍属四院的地盘(这里称C区),也有一些特别的植物。外围是整齐的黄杨科黄杨。近四院南墙壁长有8株高大的杜仲,我读本科时好像刚刚栽上,如今已是直径达20—40厘米的大树了。杜仲,别名思仙、思仲,是一种有名的药材,这也使它们倍受蹂躏,每株树干上落下十多个方形的疤痕。有人,至少知道杜仲用途的人,经常在树干上剥树皮。

杜仲科杜仲。其皮是一种草药,时常被人为破坏。可以看到有不同时期的切割痕迹

四院南侧(C区)部分植物分布图

杜仲树外侧有六株圆柏。圆柏外面是一排四株碧桃,中间夹有一株互叶醉鱼草和一株卫矛。东侧还有一株榆叶梅。这互叶醉鱼草在北大只见到这一棵,因而在我心目中它显得极珍贵,但它植在此处夏季不见光,生长缓慢。另外在北京国家植物园南园见过,听说北京师范大学也有。碧桃、榆叶梅就比较普通了,北京各个住宅小区中差不多都有栽种。榆叶梅每年春天紧随迎春花开放,在黄色中增加了粉红色,把春天装扮得更多彩。再晚一点开花的则是碧桃了。特别是白碧桃,它乳白色的花为周围环境增添了一丝远远就能闻到的清香。四院南侧只有红花碧桃,白碧桃要到北大东门口白颐路西侧寻了。碧桃外侧两边各有一株长得不好的香茶藨子(茶藨子科,原虎耳草科),多少年过去了它还是那么高,半死不活的,花倒是年年开,但从未结果。

互叶醉鱼草。北京大学校园只有四院这一株

卫矛在东北也叫“三棱茶”,它的叶子秋天美极了。到伊利诺伊大学(UIUC)访问期间,我们租的房子前面有好大一片美洲卫矛,秋季它的叶子火一样红。在北京延庆的松山,我也见过十分美丽的卫矛。但四院这株现在还是丑小鸭,但愿几年后它能“红”起来,愿它的红胜过霜前的爬山虎。

蔷薇科碧桃

蔷薇科榆叶梅

北京延庆的一棵野生的卫矛。它的红叶让我记起了童年,也记起了在美国香槟城一年的访学生活,那里有类似的美洲卫矛

银杏科银杏,也叫公孙树。著名裸子植物。果实称白果

C区再往东一点

,北侧有毛白杨和银杏,东南侧有杠柳,严格说这已经不算四院的地界了。银杏又叫公孙树,果实称白果,也是活化石。银杏的老家在中国。如果中国定出国树的话,非银杏莫属。郭沫若当年曾写过一篇《银杏》,开头是:“银杏,我思念你,我不知道你为什么又叫公孙树。但一般人叫你是白果,那是容易了解的。”有一种说法,银杏生长较慢,结实较晚,爷爷种树孙子才能享受银杏的实惠。但实际上也用不了那么长的时间。山东定林寺、贵州福泉、湖南湖口都有3000多岁高龄的银杏,浙江天目山银杏也有2000多年的树龄,北京潭柘寺有一株银杏相传植于唐贞观年间,距今也约1300年了。杠柳长在北大院内有些奇特,而且是长在体育场的铁丝篱笆上。它属于夹竹桃科(原萝藦科)。

,北侧有毛白杨和银杏,东南侧有杠柳,严格说这已经不算四院的地界了。银杏又叫公孙树,果实称白果,也是活化石。银杏的老家在中国。如果中国定出国树的话,非银杏莫属。郭沫若当年曾写过一篇《银杏》,开头是:“银杏,我思念你,我不知道你为什么又叫公孙树。但一般人叫你是白果,那是容易了解的。”有一种说法,银杏生长较慢,结实较晚,爷爷种树孙子才能享受银杏的实惠。但实际上也用不了那么长的时间。山东定林寺、贵州福泉、湖南湖口都有3000多岁高龄的银杏,浙江天目山银杏也有2000多年的树龄,北京潭柘寺有一株银杏相传植于唐贞观年间,距今也约1300年了。杠柳长在北大院内有些奇特,而且是长在体育场的铁丝篱笆上。它属于夹竹桃科(原萝藦科)。

四院大门正前方,即西侧,是静园草坪,持续一年多的地热钻探结束后,这里新增了几种植物,如洋白蜡、黄山栾树、二乔玉兰和萱草,分别属于木樨科、无患子科、木兰科和阿福花科(原百合科)。

静园草坪南部的一株二乔玉兰,背景就是哲学系所在地四院,摄于2003年4月5日。2020年此树已不复存在

北大四院及周边有丰富的植物种类,简单统计如下

:

:

裸子植物门中有2科4种:

M01柏科3种:圆柏(桧柏),侧柏,水杉。

M02银杏科1种:银杏*。

被子植物门中有28科37种:

M03阿福花科(原百合科)1种:萱草*。

M04茶藨子科(原虎耳草科)1种:香茶藨子。

M05大麻科(原桑科)1种:葎草。

M06豆科2种:紫藤,刺槐。

M07杜仲科1种:杜仲。

M08葫芦科1种:丝瓜。

M09黄杨科1种:黄杨。

M10夹竹桃科(原萝藦科)1种:杠柳*。

M11堇菜科2种:早开堇菜,紫花地丁。

M12菊科1种:菊芋。

M13楝科1种:香椿。

M14列当科(原玄参科)1种:地黄。

M15木兰科1种:二乔玉兰*。

M16木樨科3种:花叶丁香,紫丁香,洋白蜡*。

M17葡萄科1种:地锦(爬山虎)。

M18蔷薇科4种:山桃,碧桃,山楂,海棠。

M19茄科1种:枸杞。

M20桑科1种:桑。

M21千屈菜科(原石榴科)1种:石榴。

M22天门冬科(原百合科)1种:山麦冬。

M23天南星科1种:半夏。

M24卫矛科2种:卫矛,扶芳藤。

M25无患子科1种:黄山栾树*。

M26玄参科(原醉鱼草科或马钱科)1种:互叶醉鱼草。

M27旋花科2种:牵牛,裂叶牵牛。

M28杨柳科2种:加杨,毛白杨*。

M29紫草科1种:附地菜。

M30酢浆草科1种:酢浆草。

四院及周边合计有30科41种植物,后来植入的君迁子、黄栌(红叶)、山杏等不计入。去掉7种带*号的属于四院周边的植物,严格属于四院的植物也有30多种。列举多种植物,无非想说,在弹丸之地,竟然生长着如此多样的植物。仅仅四院,就足可以让学植物的学生来现场实习一天。下次到北京大学四院,别忘了看看植物,我可以做植物导游。

北京大学未名湖,摄于2022年3月19日湖心岛。左侧为山桃,右侧为元宝槭,水中为绿头鸭

其实,这一带的植物决不只限于这些,静园草坪上尖裂假还阳参(抱茎小苦荬)、中华苦荬菜、白茅、车前、旋覆花、通泉草、臭草、葶苈、荠菜、地丁草、黄花蒿、异穗薹草、草地早熟禾、野牛草、紫叶李、梅、山茱萸、北京丁香、青杄、云杉、流苏树(后来被移走)、早园竹、大花六道木、玫瑰、大叶榉、风箱果、紫薇、平枝栒子、牡丹、芍药等都没有计入。

北京大学一教东南角(求知路与五四路交会处)的十字花科播娘蒿。摄于2022年4月13日。虚化的部分近处为十字花科诸葛菜,远处为蔷薇科碧桃

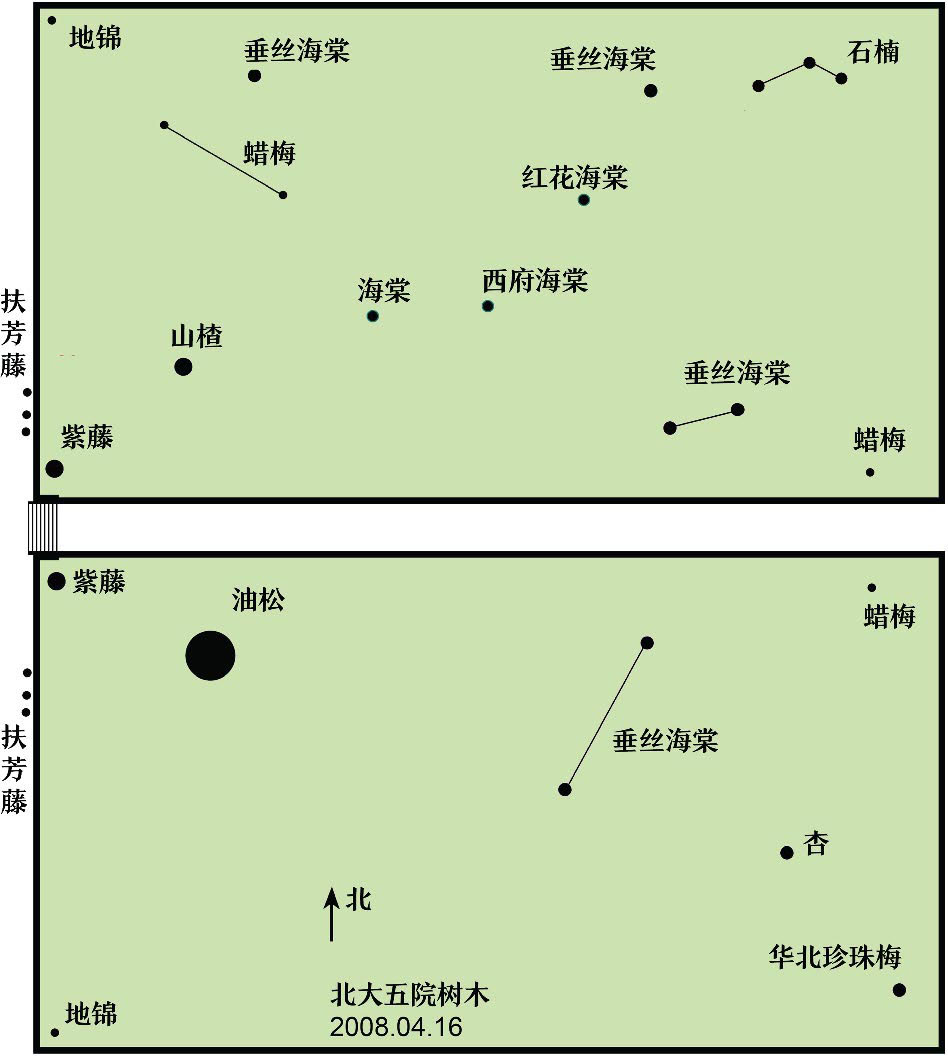

四院的北部是五院,中文系所在地。院内较有特色的植物是山楂(同一株上能结出两种果子)

、蜡梅、多种海棠、石楠、华北珍珠梅等。夏季背阴处还能见到地钱科地钱。

、蜡梅、多种海棠、石楠、华北珍珠梅等。夏季背阴处还能见到地钱科地钱。

四院北部的五院中树木分布图

北京大学校园中植物整体而论比较丰富,最有价值的当属本地野生种类,而非园林部门花钱有意栽种的非华北物种。比如钝叶酸模、雀麦(《北京植物志》特意提及此两种植物北京大学有分布)、紫堇(2021年首次见于人文学苑3号院,来源不清楚)、芦苇、诸葛菜(二月兰)、茜草、蒲公英、附地菜、小叶鼠李、酸枣、小草扁担杆、旋覆花、栝楼、短尾铁线莲、甘菊、小花糖芥、点地梅、巴天酸模、尖裂假还阳参(抱茎小苦荬)、中华苦荬菜、二色补血草、荔枝草、地黄、地丁草、大花野豌豆、薤白、黑弹树、薄皮木、野皂荚。还有人悄悄引进的一些本地种:北京延胡索(保护生物学院)、小药八旦子(档案馆东侧林下)、牛蒡、省沽油(人文学苑东北角)、青檀(人文学苑东北角)、中华花荵(人文学苑3号院内)、花楸(已被有关部门清理掉)、北枳椇(拐枣)。但是园林部门花钱购买的洋草皮活不了多久,每隔几年就翻一次土,重新引进一批。为何不用本土草种呢?他们觉得不好看。为此,师生经常去有关部门提意见,但几十年下来,依然没有大的改变。北京大学校园中真正需要清理的植物种类非常少,有危害的外来物种主要是葎草(《北京植物志》书中说是本土种,但极有可能是早期入侵中国的外来种。它是最凶猛的一种植物)、香丝草(侵入北大不过10年)、牛膝、喜旱莲子草、腺龙葵(毛龙葵)、钻叶紫菀、木防己(由南方到北方,来到北大不过6年)、黄顶菊(2021年在办公楼北路口仅见一株)、鸡屎藤(由南方到北方)、五叶地锦(美国爬山虎)、火炬树、牵牛、裂叶牵牛。量比较大的只有葎草、香丝草、五叶地锦(危害不算大,只要不再继续引种即可)和鸡屎藤。

中国北方的苗圃业不够发达,几乎培育不出足够的本土苗木,只能大量购买南方的苗木,这就带来许多问题。北京的鸡屎藤等就是从南方不小心引进的,某植物园有一些是故意引进的,导致北京西山到处是鸡屎藤;火炬树也是有关部门特意引进的;豚草和三裂叶豚草在永定河流域已经泛滥,在东北广大地区已经势不可挡,入侵到了高山上。另一个问题是从南方引入许多苗木,在北京根本无法正常越冬,北京西三旗附近引进了许多荷花玉兰(原产美洲)大树作行道树,每株得上千元,无一成活(冬天怕风吹),这造成了巨大浪费。

北京大学校景亭北部的中国文物博物馆学院和红湖,摄于2022年2月13日。近处为垂柳