(一)城圈修建与规模

明朝虽将元朝势力赶出了元大都,但蒙古敌对势力并未完全消除。旧元蒙古依然是明朝北部边疆地区稳定的最大威胁。明朝以农耕为主的经济模式注定其骑兵军力难以匹敌以游牧为生的蒙古骑兵,因而明朝依据北部边疆地理形势,于山川谷地之间修筑边墙及关营城堡,充分利用地形优势,凭借坚固的城堡,实现了卓有成效的安全防御。

永平府境内边墙、关营多初建于洪武时期。洪武时修筑的军事聚落奠定了军事防御的基础,如洪武十四年(1381年),“徐达发燕山等卫屯兵万五千一百人,修永平、界岭等三十二关”

。此后增修不断,如永乐二十年(1422年),“皇太子令置抚宁卫驸马寨、台头营堡土城二,及箭杆岭、界岭、乾润口、青山口关隘四,各令官兵戍守”

。此后增修不断,如永乐二十年(1422年),“皇太子令置抚宁卫驸马寨、台头营堡土城二,及箭杆岭、界岭、乾润口、青山口关隘四,各令官兵戍守”

。正统八年(1443年),“设山海寺儿峪、大青山、平顶峪、常子峪、永平李家峪关隘,以山海、抚宁、兴州、开平等卫官军守之”

。正统八年(1443年),“设山海寺儿峪、大青山、平顶峪、常子峪、永平李家峪关隘,以山海、抚宁、兴州、开平等卫官军守之”

。景泰元年(1450年),提督京东军务邹来学“修喜峰迤东至一片石各关城池及仓廪,兵民分屯耕守”

。景泰元年(1450年),提督京东军务邹来学“修喜峰迤东至一片石各关城池及仓廪,兵民分屯耕守”

。弘治十三年(1500年),城圈修筑规模较大,都御史洪钟在府境内“修置关营三十八处”

。弘治十三年(1500年),城圈修筑规模较大,都御史洪钟在府境内“修置关营三十八处”

。弘治之后,新建关营较少,多以修补为主。因此可以说,明代军事聚落的城圈主要修筑于洪武与弘治时期,而其修补则终明一代从未间断。

。弘治之后,新建关营较少,多以修补为主。因此可以说,明代军事聚落的城圈主要修筑于洪武与弘治时期,而其修补则终明一代从未间断。

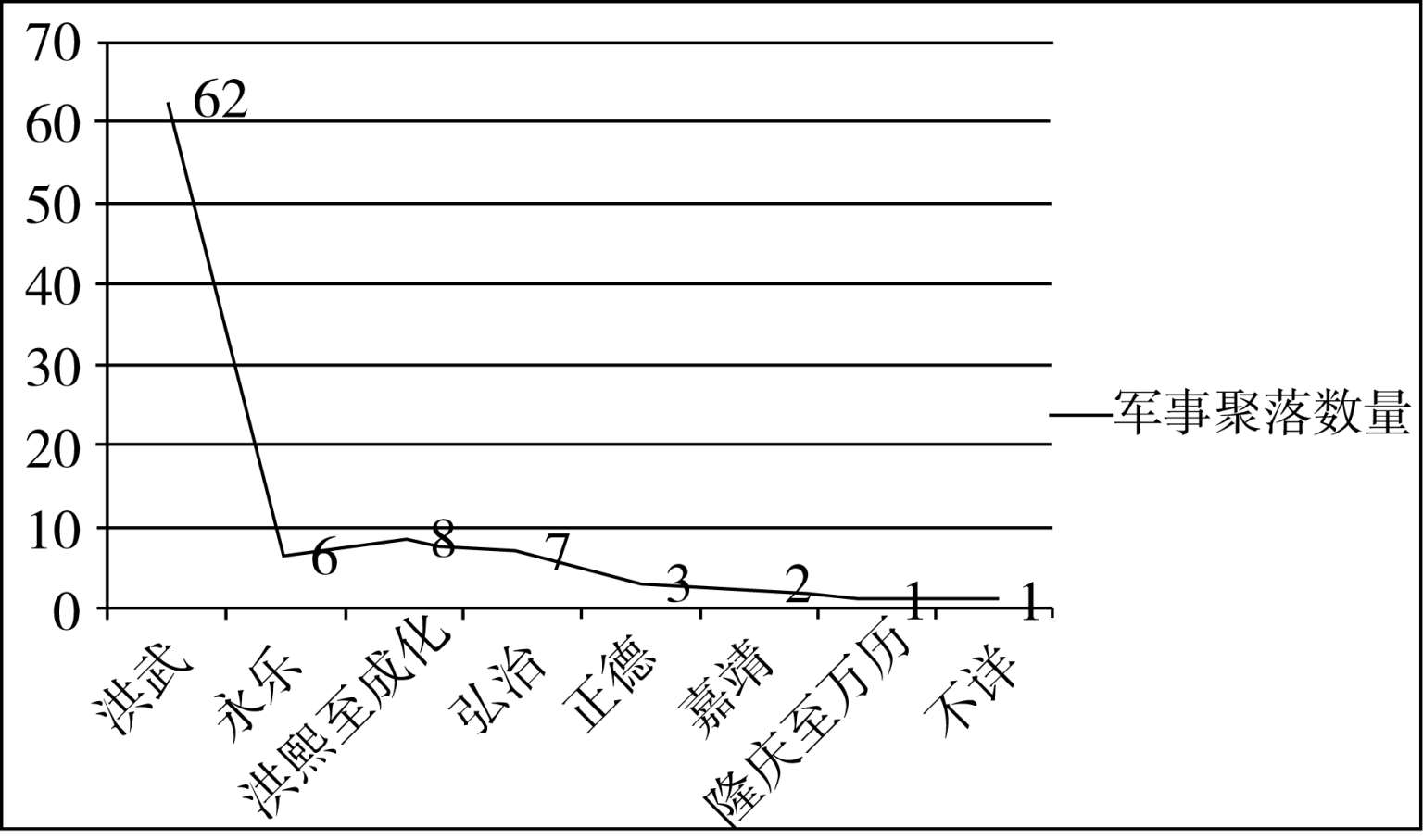

根据《明会典》、《卢龙塞略》、《四镇三关志》、弘治《永平府志》、万历《永平府志》所录城堡的修筑年代统计如下:建于洪武年间的城堡有62座,占69%,所占比例最高(如图3-1);建于永乐年间的有6座,占7%;建于洪熙至成化年间的有8座,占9%;建于弘治年间的有7座,占8%;建于正德年间的有3座,占3%;建于嘉靖年间的有2座,占2%;建于万历年间的有1座,占1%;修筑年代不详的有1座。

图3-1 永平府境内各时期修筑军事聚落的数量分布图

军事聚落自建成之日起,城圈的破损倾圮经常发生,主要有两方面原因:一是自然因素,如雨水浸泡、山洪冲刷,地震等,如宣德四年(1429年),蓟州守备都督陈景先奏:“六月淫雨,山水泛涨,山海、永平、蓟州口外长城马兰石墙及建昌诸营;山海、永平诸卫城垣皆颓塌。”上(明宣宗)谓工部臣曰:“口外城墙及诸营堡俱边防要切,就令景先即督官军修之,其余城垣当修者工役繁重,待农事毕,以旁近民夫并力为之。”

官军工役不足,不得不就近征召民夫协同修筑。成化十一年(1475年),“敕蓟州、永平、山海等处镇守巡抚官修关隘、壕墙、墩台之被雨颓损者”

官军工役不足,不得不就近征召民夫协同修筑。成化十一年(1475年),“敕蓟州、永平、山海等处镇守巡抚官修关隘、壕墙、墩台之被雨颓损者”

。弘治十七年(1504年),经略边务工部左侍郎李鐩奏:“古北口边方西至慕田谷关,东至山海关庙山口,墙垣一千五百里,关塞营堡二百四十余处,俱坍塌损坏,宜重新修理以图永久。”

。弘治十七年(1504年),经略边务工部左侍郎李鐩奏:“古北口边方西至慕田谷关,东至山海关庙山口,墙垣一千五百里,关塞营堡二百四十余处,俱坍塌损坏,宜重新修理以图永久。”

自然因素中,雨淋水泡等水侵蚀是导致城圈损坏的普遍原因。二是战争破坏,蒙古或兀良哈的军队入侵时先要毁关而入,四处掳掠时,再破坏营堡城墙,因为大多数百姓生活在城堡之中,不进入城堡内就无法抢掠到人员及物资。如嘉靖三十六年(1557年),蒙古数万骑兵入冷口关、刘家口关,“攻刘家营,城几不守,乃陷桃林营、正水谷、孤窑谷,掠迁安县及卢龙至双望”

自然因素中,雨淋水泡等水侵蚀是导致城圈损坏的普遍原因。二是战争破坏,蒙古或兀良哈的军队入侵时先要毁关而入,四处掳掠时,再破坏营堡城墙,因为大多数百姓生活在城堡之中,不进入城堡内就无法抢掠到人员及物资。如嘉靖三十六年(1557年),蒙古数万骑兵入冷口关、刘家口关,“攻刘家营,城几不守,乃陷桃林营、正水谷、孤窑谷,掠迁安县及卢龙至双望”

,大量城墙被毁。万历三十年(1602年),“红水河、三眼井堡地方被贼于二月,坍墙挖入,掠去马赢百余”

,大量城墙被毁。万历三十年(1602年),“红水河、三眼井堡地方被贼于二月,坍墙挖入,掠去马赢百余”

,事后兵部署部事萧大亨提出学习蓟镇东路的修建方法,以求坚固。明代蓟镇区域战事频仍,类似的毁城事件不胜枚举,只要蒙古军队冲入边墙,那么城堡便成为军民防御的主要依托,因此城圈受战争的破坏相当巨大。

,事后兵部署部事萧大亨提出学习蓟镇东路的修建方法,以求坚固。明代蓟镇区域战事频仍,类似的毁城事件不胜枚举,只要蒙古军队冲入边墙,那么城堡便成为军民防御的主要依托,因此城圈受战争的破坏相当巨大。

永平府境内军事聚落的城圈建材主要有砖、石、土三类,结合当地自然资源的特点取材,因地制宜。一般山石居多的地方,城圈以石筑为主。一般耕地居多的地方,城圈以砖筑、土筑为主。另外,城圈建材也受城堡等级的影响,等级高的城堡城圈以砖筑居多。相比于建材,城圈的规模受城堡等级的影响更大,受城址地形的影响较小。

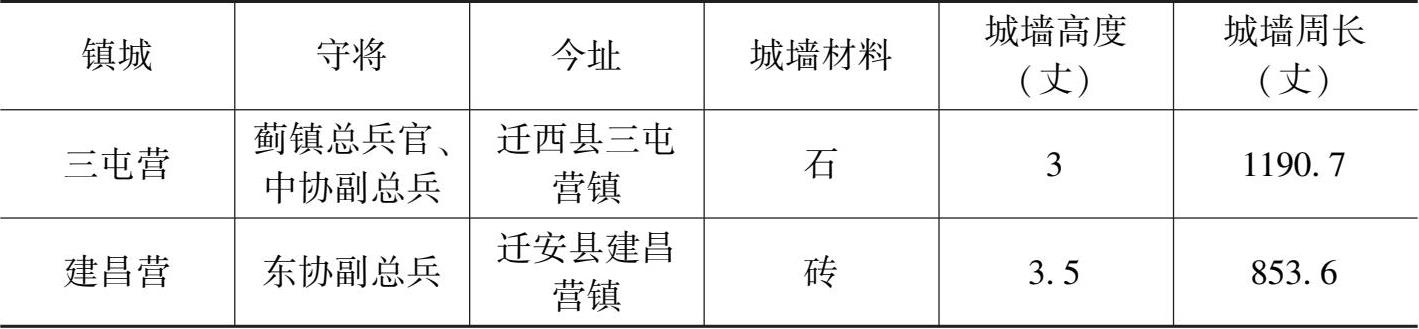

1. 镇城城圈的建材与规模

表3-1 镇城统计表

对表(表3-1)中2座镇城,分析归纳如下:

(1)三屯营为石城,建昌营为砖城。

(2)城墙高度均在3丈以上,镇城城墙平均高度为3.25丈。

(3)城周平均长度1022.15丈。

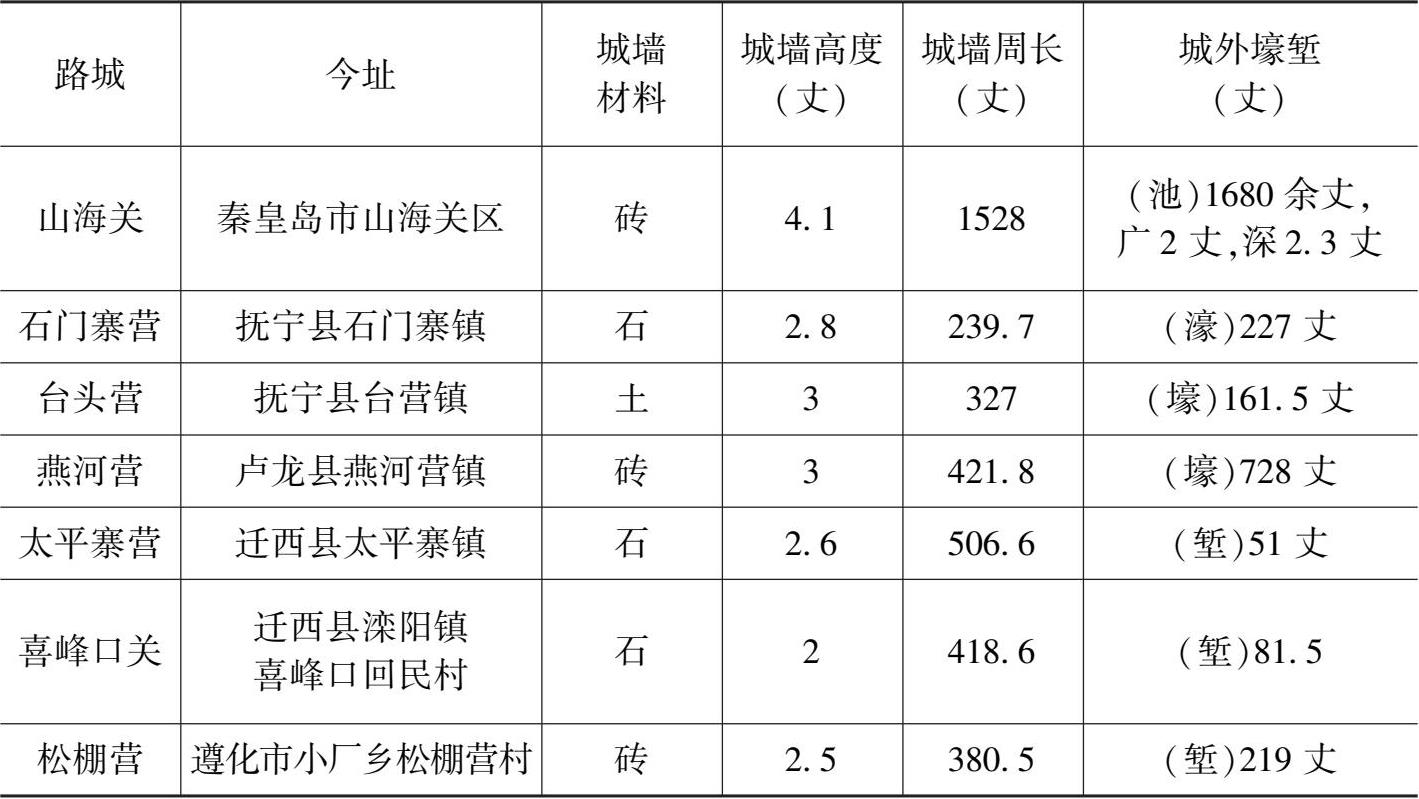

2. 路城城圈的建材与规模

表3-2 路城统计表

对表(表3-2)中的七座路城,分析归纳如下:

(1)砖城3座,石城3座,土城1座。

(2)喜峰口关城城墙高度最低,为2丈,山海关城墙最高,为4.1丈,路城城墙平均高度为2.86丈。

(3)路城城周介于200—400丈之间的有3座,占43%;城周介于400—600丈之间的有3座,占43%;城周在600丈以上的只有1座,占14%。路城城周相差较大,山海关城周最长,为1528丈,石门寨营城周最短,为239.7丈,城周平均长度为546丈。

(4)路城城外设置了具有防御功能的壕堑。

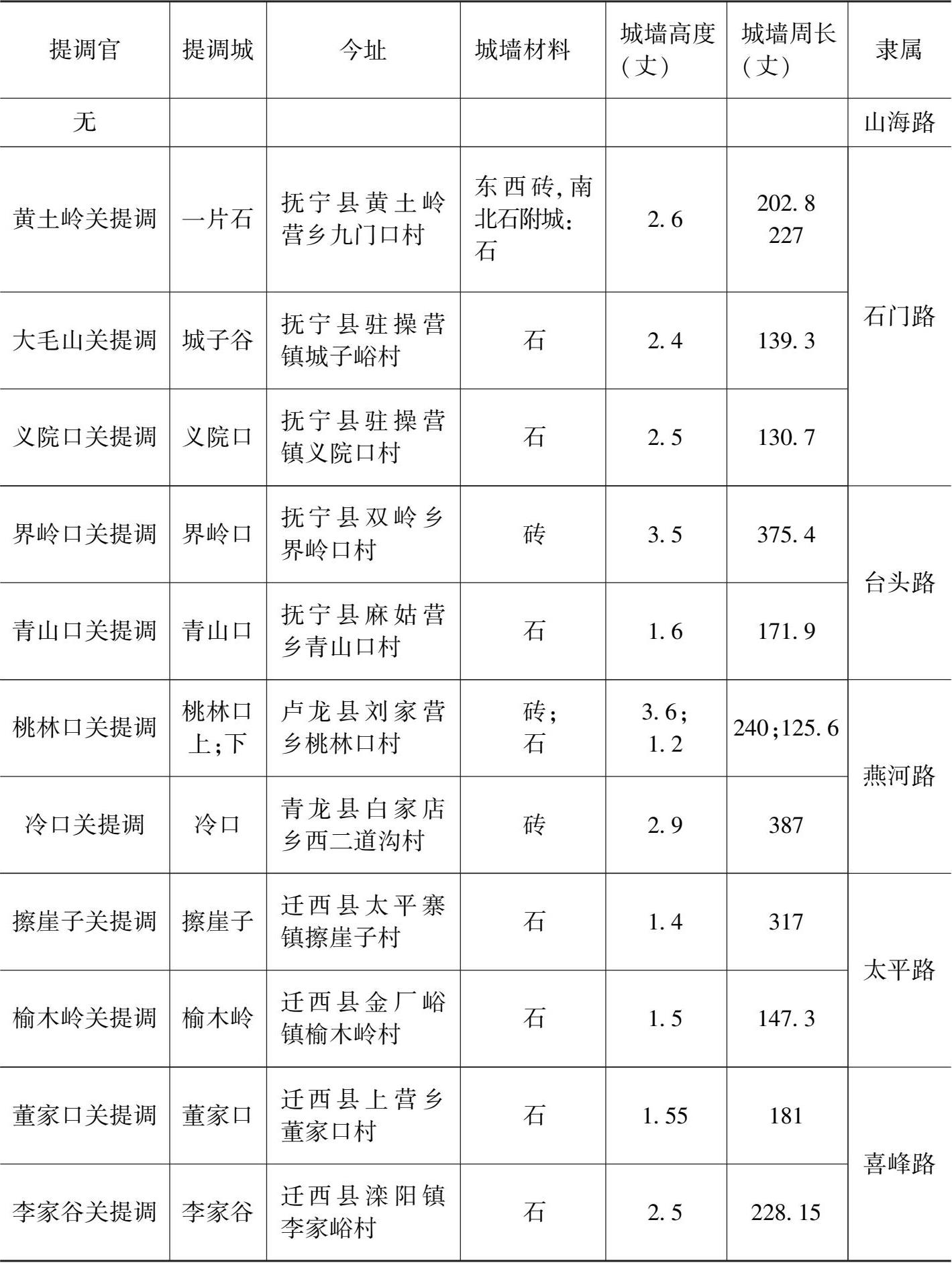

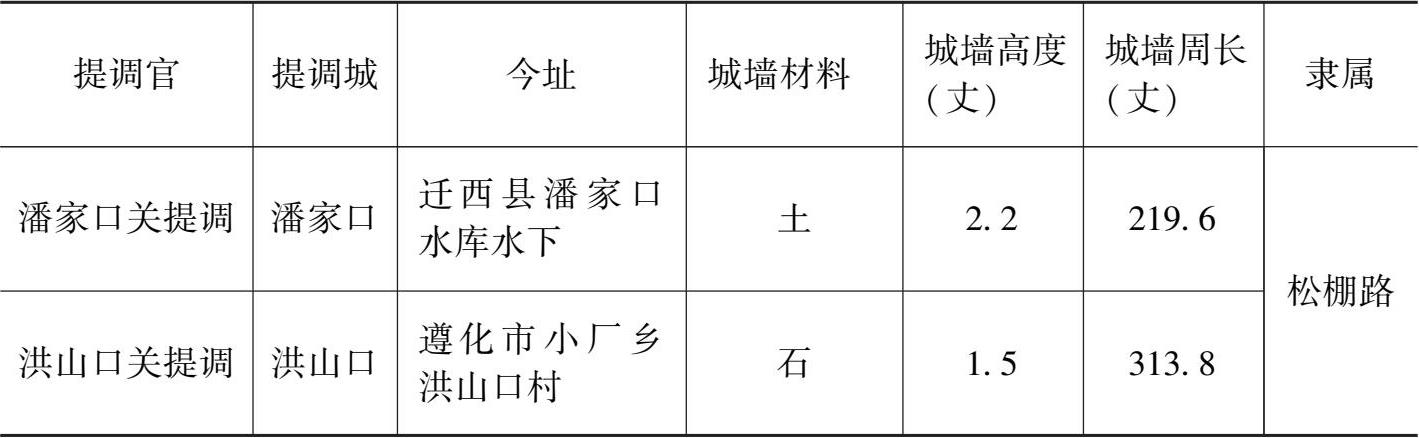

3. 提调城城圈的建材与规模

续表

对表(表3-3)中13座提调城,分析归纳如下:

(1)有砖城3座,占23%;石城8座,占62%;土城1座,另有1座城墙一半为砖一半为石,即一片石。

(2)城墙高度介于1—2丈之间的提调城有5座,占38%;介于2—3丈之间的提调城有6座,占46%;高度在3丈以上的提调城有2座,15%。提调城城墙平均高度为2.29丈,其中擦崖子关城墙高度最低,为1.4丈,桃林口上关城城墙高度最高,为3.6丈。

(3)城墙周长介于100—200丈之间的提调城有5座,占38%;介于200—300丈之间的提调城有4座,占31%;城周在300丈以上的提调城有4座,占31%。提调城城周平均235丈,其中冷口关城周最长,为387丈,义院口关城周最短,为130.7丈。

4. 一般关城、堡城、营城城圈的建材与规模

以《卢龙塞略》所载的万历十五年(1587年)各路城堡为准,除去镇城、路城、提调城,余下的一般关城、堡城、营城共有68座,其中关城25座,堡城30座,营城13座。

一般关城有25座,其中河流口关因缺少数据不计在内,余下的24座关城,分析归纳如下:

(1)关城城墙砖砌的有3座,13%;石砌的有21座,占87%。

(2)城墙高度介于1—1.5丈(包括1.5丈)的关城有15座,占63%;1.5—2丈之间的有4座,占17%;2.0丈以上的有5座,占20%。关城城墙平均高度为1.79丈。

(3)城周在100丈以下的关城有3座,占13%;100—200丈之间的有14座,占58%;200丈上的有7座,占29%。关城平均周长为175丈。

一般堡城有30座,其中孤石峪堡、甘泉谷堡因缺少数据不计,余下28座堡城,分析归纳如下:

(1)28座堡城城墙全为石筑,没有一座砖、土筑堡城。

(2)墙城高度介于1—1.5丈(包括1.5丈)的堡城有21座,占75%,其中城墙高度为1.5丈的有12座,占43%;1.5—2.0丈(包括2.0丈)以上的有6座,占21%;2.0以上的有1座,占4%。堡城城墙平均高度为1.50丈,其中城墙高度为1.5丈的堡城数最多,为12座,几乎占了堡城数的一半,城墙高度超2.0丈的堡城数非常少,仅为一座。

(3)城周在100丈以下的有7座,占25%;100—200丈之间的有21座,占75%;没有城周在200丈以上的堡城。堡城平均周长为121丈。

表3-4 一般营城统计表

永平府境内有13座一般营城(如表3-4),分析归纳如下:

(1)营城城墙砖砌的有5座,占38%;石砌的有5座,占38%;土筑的有3座,占23%。

(2)城墙高度介于1—2丈(不包括2丈)之间的有4座,占31%;2—2.5丈(包括2.5丈)之间的有8座,占62%;2.5以上(不包括2.5丈)之间的有1座,占7%。上述营城中城墙高度主要在2—2.5丈区间,高度在2丈以下及2.5丈以上的很少,城墙高度没有一座超过3丈。城墙平均高度为2.02丈,其中燕河路城墙高度最高,为2.5丈,喜峰路的最低,为1.7丈。

(3)城墙周长在200丈以下的有1座,占7%;200—300丈之间的有8座,占62%;300—400丈之间的有2座,占15%;400丈以上的有2座,占15%。这些营城中,城墙平均周长为302丈,城墙周长主要集中在200—300丈之间,滦阳营城周最大,为600丈,附马寨营城周最小,为168丈。

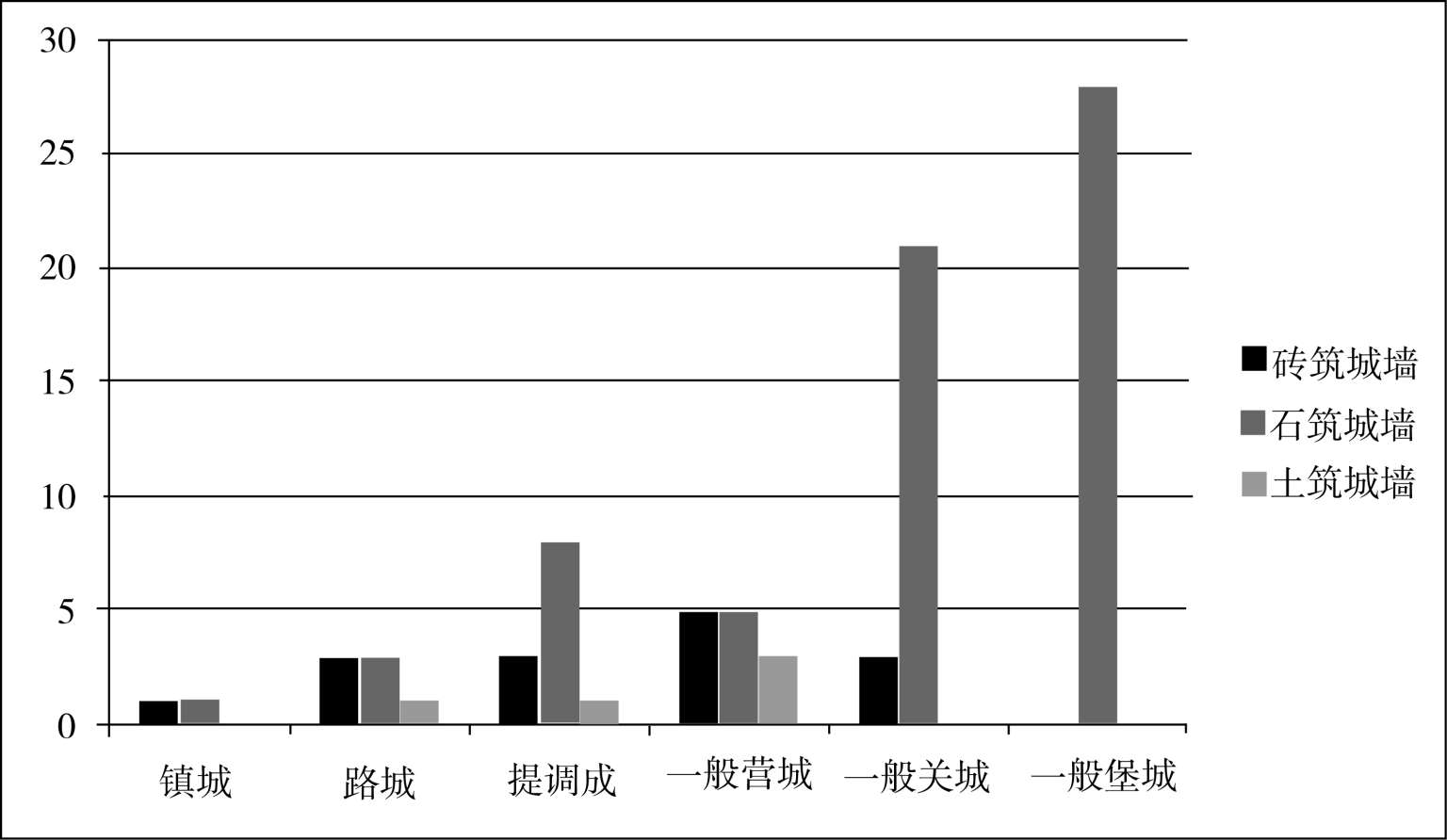

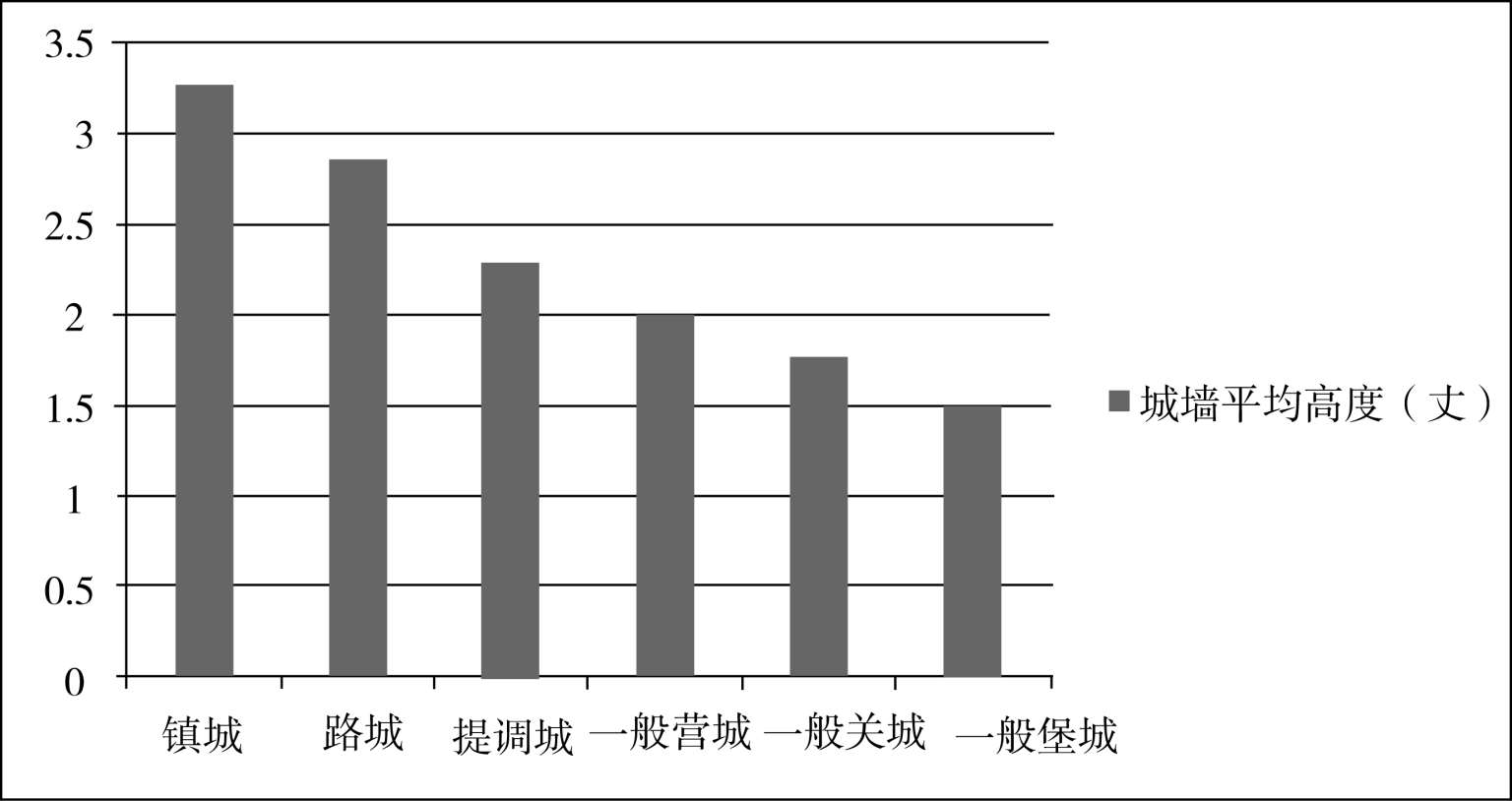

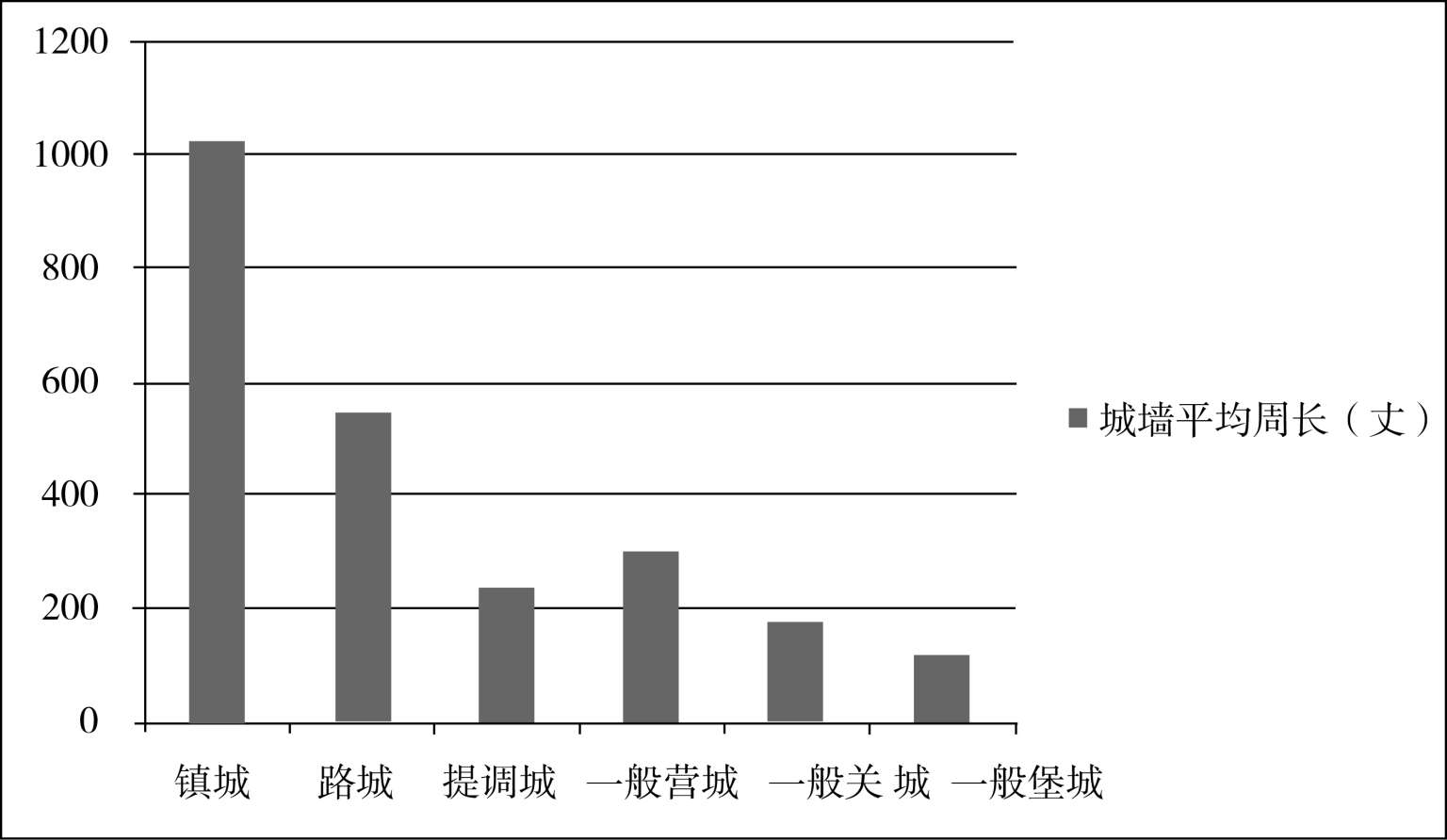

综上所述,永平府境内共有军事城堡90座,其中镇城2座,路城7座,提调城13座,一般关城、堡城、营城68座。共有砖城15座,占17%,石城61座,占76%,所占比例最高,土城5座,占6%,路城、提调城中砖城相对较多,城圈建材的选用主要受当地自然资源与城堡等级高低的影响。各层级军事聚落的城墙平均高度、周长明显反映出城堡层级的区别,通常城堡层级越高,城墙高度、周长越长。镇城城墙平均高度为3.25丈,城周平均长度1022.15丈。路城城圈规模通常小于镇城(山海关除外),城墙平均高度为2.86丈,城周平均长度为546丈。提调城的城圈规模通常小于路城,城墙平均高度为2.29丈,城周平均长度235丈。其余一般的关城、堡城、营城的城圈规模更小,一般营城城墙平均高度为2.02丈,其次为关城,为1.79丈,最低为堡城,为1.50丈;一般营城平均周长为302丈,其次为关城,为175丈,其次为堡城,为121丈。(以上参见图3-2、3-3、3-4)

图3-2 永平府境内各层级军事聚落城址数量图

图3-3 永平府境内军事聚落城墙平均高度

图3-4 永平府境内军事聚落城墙平均周长

(二)军事聚落内部空间结构

军事聚落内部空间结构主要包括城内街道布局、公廨分布、民房排列,城门位置及文教机构设施的分布等,城堡内部空间结构的特征能够在一定程度上反映出城堡的等级与职能。

永平府境内镇城均开3个城门,为东、西、南方向,城内布局严谨,结构清晰,机构设施齐备,下面以三屯营为例加以说明。

天顺二年(1458年),总兵治所从寺子谷迁至三屯营,始扩建三屯营城,天顺四年(1460年)建总兵府于城内。正德间,前军都督府同知马澄发动军民修缮四隅城楼。

隆庆三年(1569年),建左游击公署、右游击公署、三屯守备公署于城内。隆庆五年(1571年),建镇府中军公署、辎重游击公署于城内,隆庆六年(1572年),建保河车营游击公署于城内。万历元年(1573年),移忠义中卫于城内。

隆庆三年(1569年),建左游击公署、右游击公署、三屯守备公署于城内。隆庆五年(1571年),建镇府中军公署、辎重游击公署于城内,隆庆六年(1572年),建保河车营游击公署于城内。万历元年(1573年),移忠义中卫于城内。

因此万历时,“旧城益不足以居之矣”,且营城已“痺簿而隘,南有垝垣”。

因此万历时,“旧城益不足以居之矣”,且营城已“痺簿而隘,南有垝垣”。

鉴于此,万历二年(1574年)至五年(1577年),总兵戚继光对三屯营城进行了大规模重建。三屯旧城南有一营,两营间有街道相隔,万历三年(1575年),拆除旧城南城墙,连通二营,修筑南营东、南、西三面城墙。门三:南门曰景忠,东门曰宾日,西门曰巩京,三门建有瓮城。万历四年(1576年)春二月,修缮旧城城墙616丈,城东西北隅各有小门。新扩建后的三屯营城墙周围1190.7丈,高3丈,“周城水洞有二,敌台有九,环以牛马,墙列孔以备睥睨”

鉴于此,万历二年(1574年)至五年(1577年),总兵戚继光对三屯营城进行了大规模重建。三屯旧城南有一营,两营间有街道相隔,万历三年(1575年),拆除旧城南城墙,连通二营,修筑南营东、南、西三面城墙。门三:南门曰景忠,东门曰宾日,西门曰巩京,三门建有瓮城。万历四年(1576年)春二月,修缮旧城城墙616丈,城东西北隅各有小门。新扩建后的三屯营城墙周围1190.7丈,高3丈,“周城水洞有二,敌台有九,环以牛马,墙列孔以备睥睨”

。

。

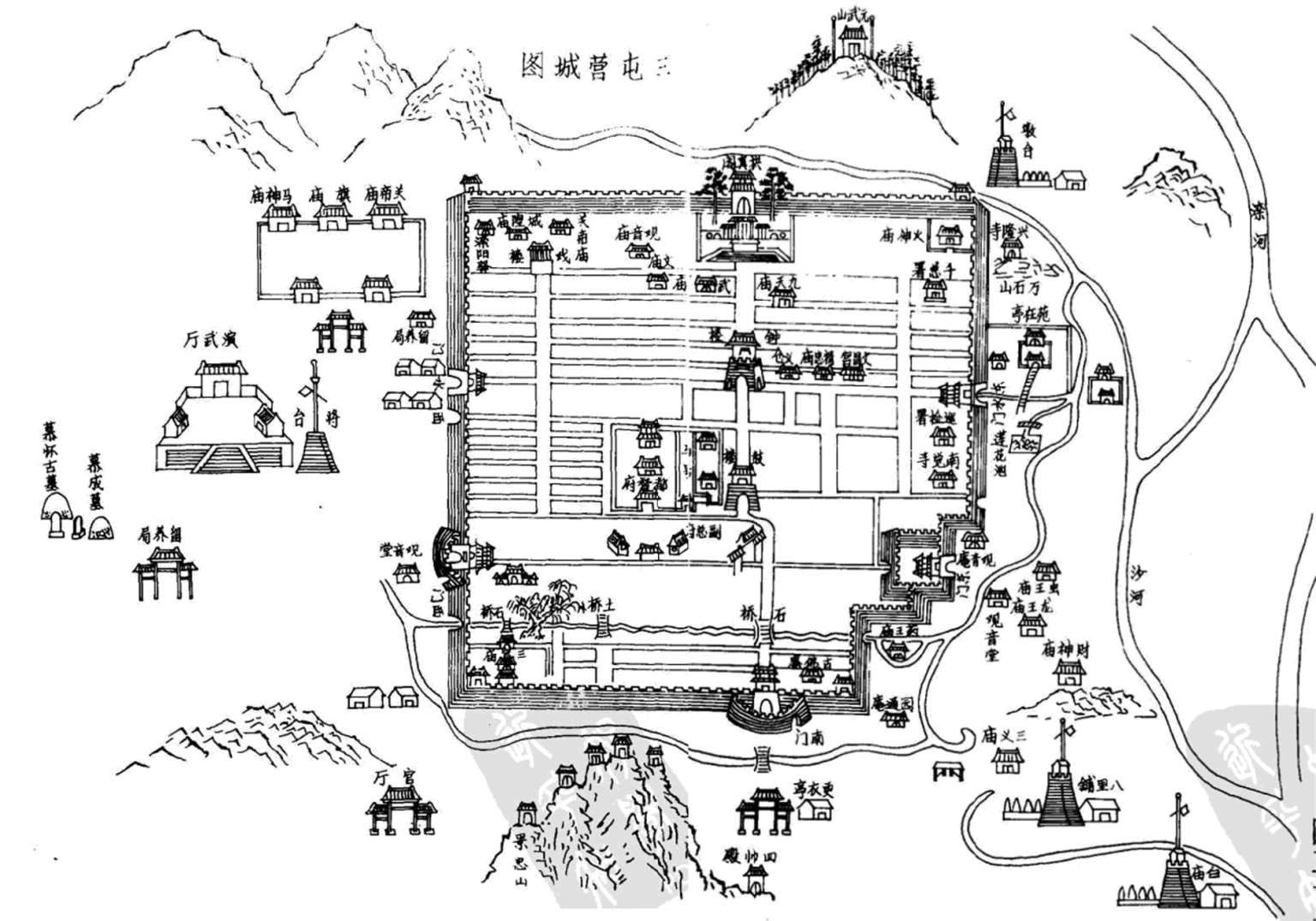

图3-5 三屯营城图(取自光绪《永平府志》)

明清易代,军事聚落多被沿用,如有坍塌毁坏即被修理,对城堡整体并无大的改动。三屯营城内变动最多的,是署衙改换门庭,或废作别用。文献中对明时三屯营城内布局记述极少,但根据清时三屯营城图也可观察出三屯营城在明代的布局,因为明清间三屯营城变动很小,三屯营古城城堡和城内外建筑,清末尚保存完好。

三屯营(图3-5)城址平面整体呈方形,东南缺一角,外有护城河环绕,唯城北无门,城台上建有紫极宫。营城由二营合并而成,因此城内南、北部街巷布局差别明显。城北公署营房布局严整,排列整齐,有三条南北向主街,中间一条连通紫极宫、钟楼、鼓楼,继续向南通向南门,城北有河通西水门,出东水门流入护城河,公署机构多集中于城西北。城南比城北略显狭小,军营民房杂处,有一条东西向主街连通营城的东门与西门,东西向主街北有一条小河,与之并列横穿城南,汇入城东南角的护城河。东城墙外分布震湖、孟堤、宛在亭、草料场。西城墙外有教场、旗纛、关帝等庙。南城墙外有景忠山。郭造卿言:“自京师东,城号高坚惟山海为最,三屯次之,境内赖保障焉。”

三屯营城规划严密,布局严整,街道营房排列有序,具有明代城池典型的里坊式结构。

三屯营城规划严密,布局严整,街道营房排列有序,具有明代城池典型的里坊式结构。

以路城山海关城和燕河营城为例。

1. 山海关城

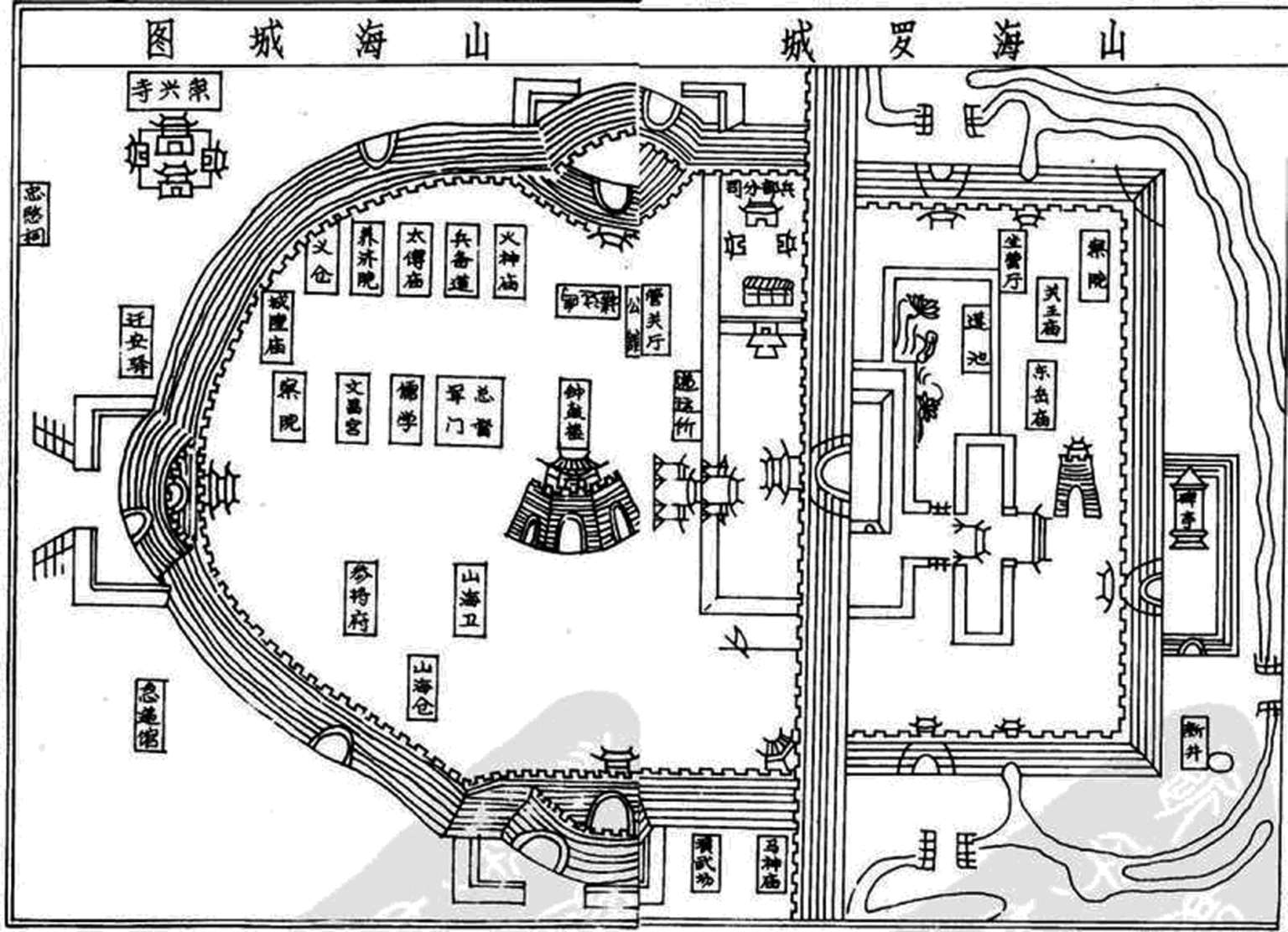

山海关城由主城和罗城组成,主城紧依边墙而建,主城内机构设施位置如下:钟鼓楼初建时位于中央之北,万历十四年(1586年)移于城中央。

兵部分司在城东门内,南向。山海卫治在鼓楼西,儒学在卫治西,守备衙在山海卫治的东北,名宦祠、乡贤祠嘉靖十一年(1532年)建,在儒学西,察院在儒学西面,山海仓在城内西南隅,义仓

兵部分司在城东门内,南向。山海卫治在鼓楼西,儒学在卫治西,守备衙在山海卫治的东北,名宦祠、乡贤祠嘉靖十一年(1532年)建,在儒学西,察院在儒学西面,山海仓在城内西南隅,义仓

与预备仓共同占用原山海库房,在城内西北隅,军器局在卫治正北,军器库在卫治后堂西北隅,火神庙在军器局内,东门递运所在卫治东北隅,草场在城内东南隅,养济院在城内西北隅。城隍庙洪武十六年(1383年)建,在城西北隅,旗纛庙在卫治东,马神庙在卫治后,显功庙景泰五年(1454年)建,在卫治西北隅,关帝庙,一在东瓮城,一在教场西。

与预备仓共同占用原山海库房,在城内西北隅,军器局在卫治正北,军器库在卫治后堂西北隅,火神庙在军器局内,东门递运所在卫治东北隅,草场在城内东南隅,养济院在城内西北隅。城隍庙洪武十六年(1383年)建,在城西北隅,旗纛庙在卫治东,马神庙在卫治后,显功庙景泰五年(1454年)建,在卫治西北隅,关帝庙,一在东瓮城,一在教场西。

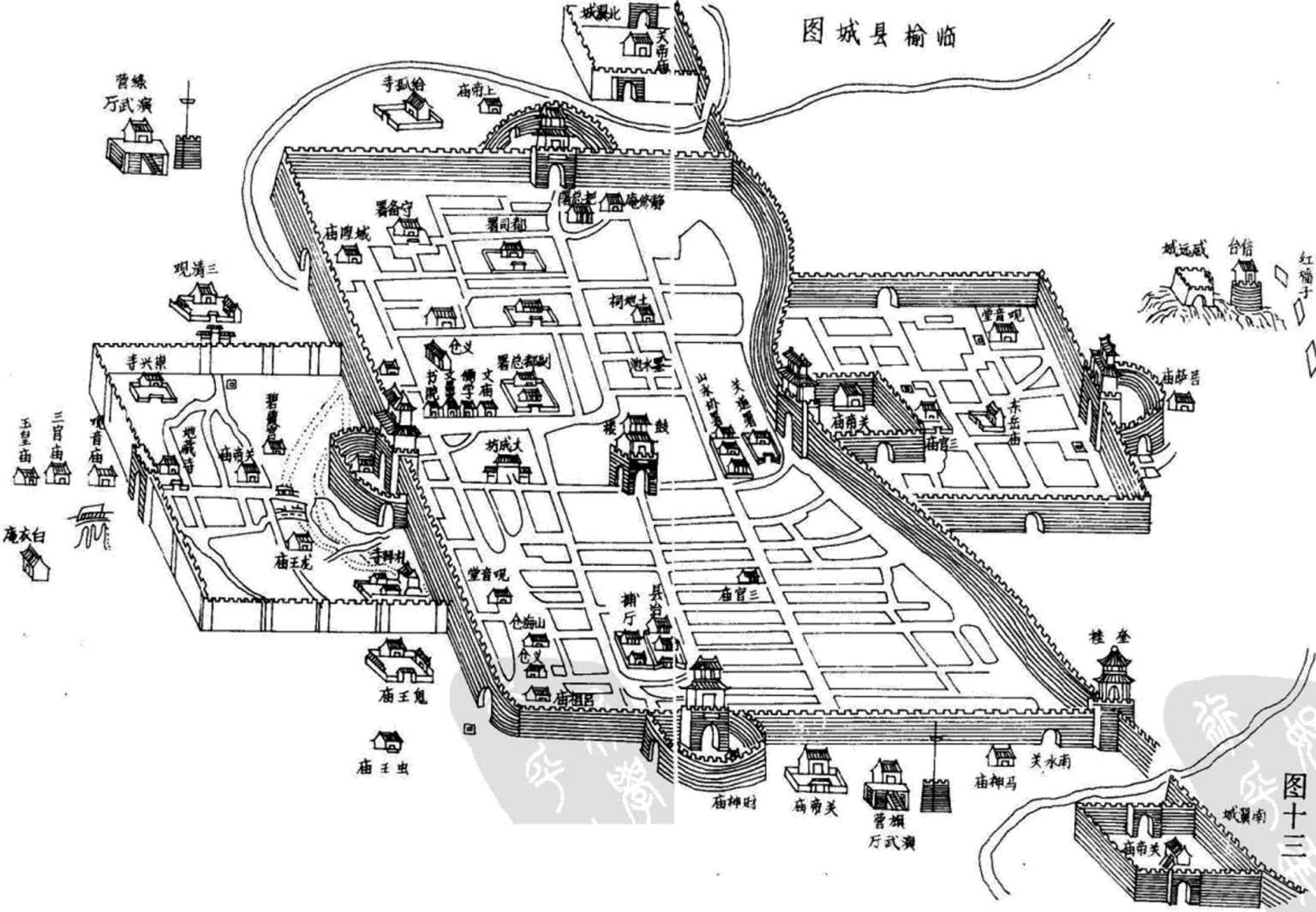

图3-6 清临榆县城(明山海关城)图(取自光绪《永平府志》)

山海关主城(参照图3-6)平面略成方形,中轴线斜向东北方,四门相对,通过城中央的钟鼓楼有十字街,且东西向主街直通山海关正城西门、东门、东罗城东门,这条街也正处在关内通往辽东的大道“蓟辽走廊”上。门皆修有瓮城,城门上建重键城楼,护城河环绕。从上面的清光绪《临榆县城图》可看出城内街道布局。城内街道布局多为南北向与东西向街道交错,城北、城南街道分布差别明显,城北街道间距离大,被街道分割的块状区域相对较大,而城南街道密集,小街小胡同多,块状区域小,形成此特点的原因正是由于城南建筑规模较大,多为公署、寺庙,城南建筑规模小,多为民居。

东罗城,万历十二年(1584年)建,在东关外,接连大城。南、北、东三门,东门通辽东道路,有瓮城。康熙四年(1665年),重修完固,堵塞南北二门,以东门作关门。东罗城外有池,周402.9丈。东罗城面积大约为主城的十六分之一,街道狭窄,多为民居。西罗城,崇祯十六年(1643年)始建,城未修完明即亡。拱辰楼旧土筑,万历十四年(1586年)重修,石址砖包,用作西罗城西门。

2. 燕河营城

燕河营旧为寨,永乐二年(1404年)改营,弘治十三年(1500年),都御史洪钟重修。

砖城,城墙周长421.8丈,高3丈,城外壕728丈,东、西、南门各有楼,教场在城外西南。

砖城,城墙周长421.8丈,高3丈,城外壕728丈,东、西、南门各有楼,教场在城外西南。

正统元年(1436年)建分守参将公署于营城内,隆庆六年(1572年)建东路南兵副总兵公署于营城内。

正统元年(1436年)建分守参将公署于营城内,隆庆六年(1572年)建东路南兵副总兵公署于营城内。

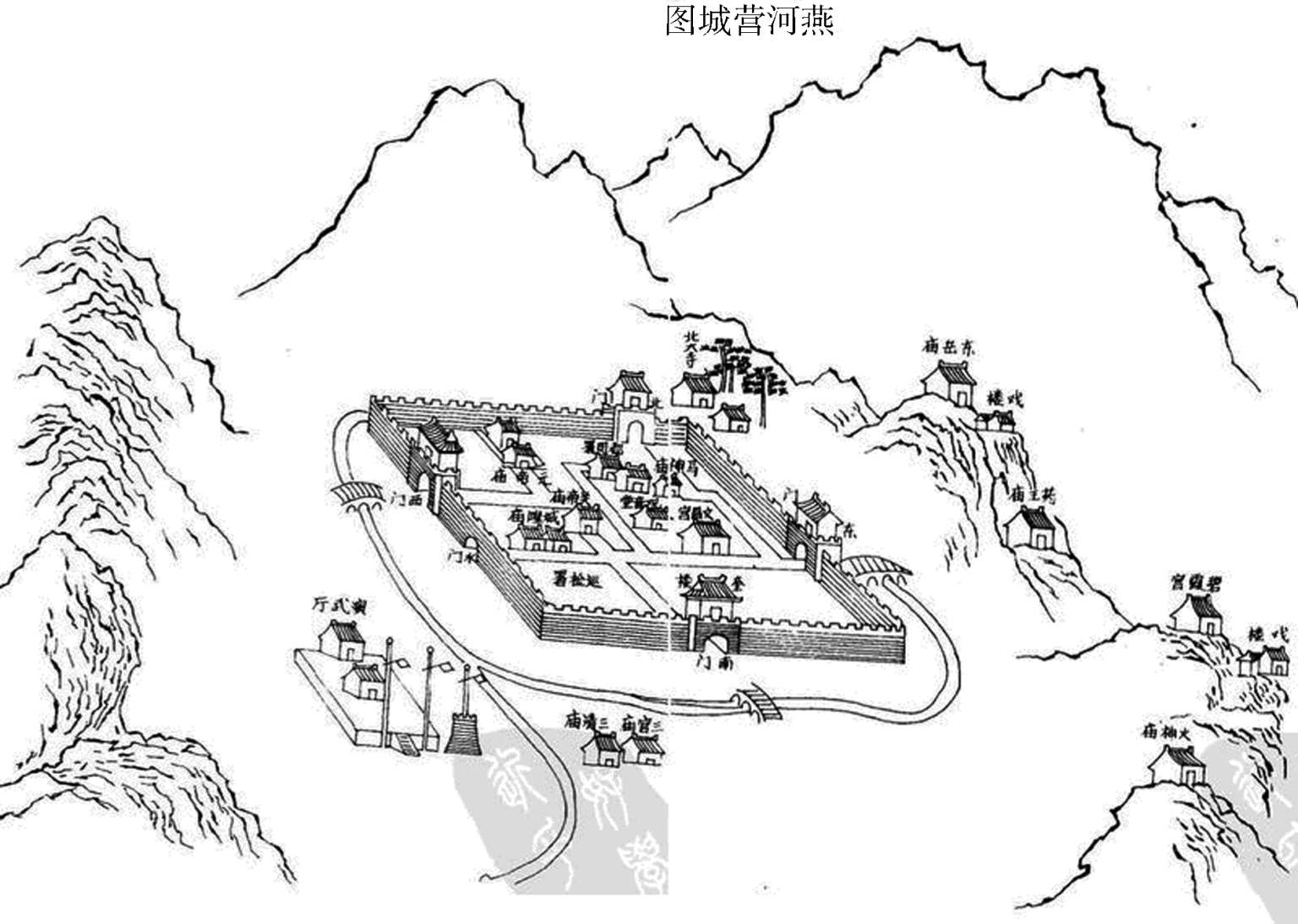

图3-7 燕河营城图(取自光绪《永平府志》)

如图3-7所示,可简单概括燕河营城特点:城堡平面呈规则方形,四门不对,“#”字形街道布局,城外护城河环绕,公署位于城内北隅,庙宇主要分布于城内北部,城外东面、南面。

其余的提调城、一般城堡规模相对较小,内部结构简单,公署寺庙建筑较少,城门一般不建瓮城,城外一般无护城河。

综上所述,镇城、路城等级别较高的城堡内部一般以“十”字、“#”字形街道为主干道,平直的街巷将城内分切为一片片小块,钟鼓楼为城堡中心区域,公署衙门多分布于钟鼓楼附近,且位于城内西北,民居多位于城南。重要城堡皆建有瓮城,城外有护城河环绕。军事聚落中开东、西、南三门较多,开北门非常少,教场多位于城西,城址平面一般为近方形。对照其他学者的研究成果可知,永平府境内军事聚落的内部结构具有明代长城地带军事城堡的一般布局特征,即“里坊式”布局,这与《明长城“九边”重镇军事防御性聚落研究》

、《河北传统堡寨聚落演进机制研究》

、《河北传统堡寨聚落演进机制研究》

中所总结的镇城、路城等城堡内部空间的布局特征一致。

中所总结的镇城、路城等城堡内部空间的布局特征一致。

(三)军事聚落内部功能分区的特点

——山海关城与永平府城的对比

图3-8 万历山海关城(取自万历《永平府志》)

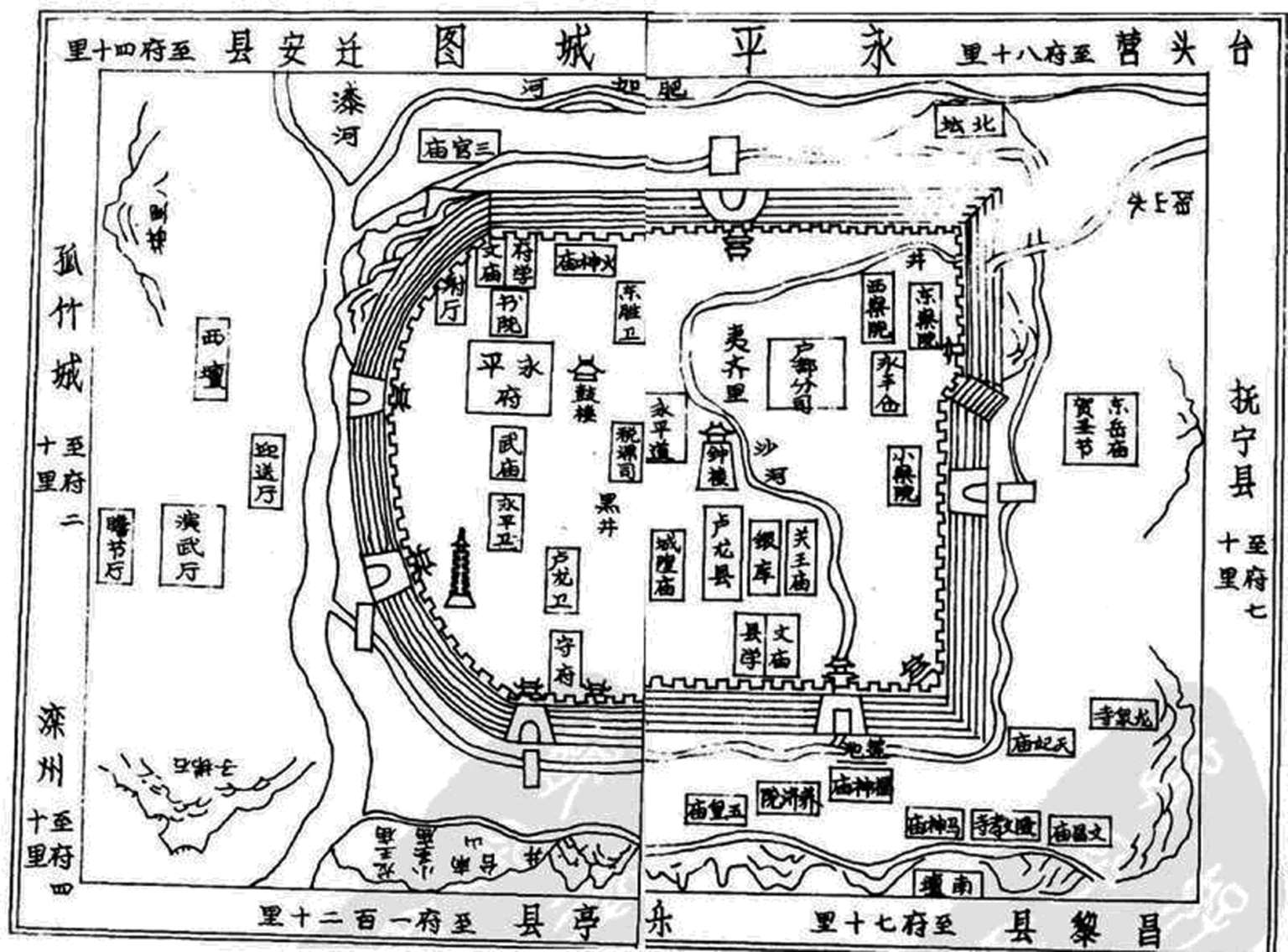

图3-9 万历永平府城(取自万历《永平府志》)

明代山海关城是永平府境内唯一的一座关城、卫城、路城、镇城合一的城堡,以军事职能为主;永平府城是府治所在,同时也是永平卫、卢龙卫、东胜左卫三卫治所在,以政治职能为主。现取同为万历时期的山海关城图与永平府城图作对比,分析二城内部功能分区的异同,简单总结军事聚落内部功能分区的特点。

图3-8所示,军政机构遍布山海关全城,南北均有分布,其中军事机构主要分布于城西南,包括山海卫、参将府;政治机构主要分布于城北,包括总督军门、兵部分司、兵备道、管关厅、察院。文教机构位于城内西北,包括儒学、文昌宫。宗教机构众多,分布于城内西北、东罗城,或散布于城外。民居主要位于城西南。传递机构主要位于城西门外,包括迁安驿、急递馆。总体上看,山海关城内可以分为四大功能区,城东北为政治区,城西北为文教宗教区,城西南为军事区,城东南为居民区。

图3-9展示了永平府的城市空间,政治机构围绕钟鼓楼分布,位于府城中心区域,包括永平府治、户部分司、永平道、卢龙县治。军事机构位于政治机构外围,其中东胜左卫位于城西北,永平卫、卢龙卫、武庙位于城西南。文教机构一部分分布于城西北,包括府学、文庙、书院,一部分分布于城东南,包括县学、文庙。居民主要分布于文教机构附近。宗教机构分布较散,散布城内外,形成最外环。总体上看,永平府城内外分为四环,共列四大功能区,城中心钟鼓楼区域即第一环为政治区,中心区外围即第二环为军事区,第二环外围即第三环为文教居民区,最外围即第四环为宗教区。

对比山海关与永平府城的功能分区,差异非常明显。山海关功能分区呈块状,政治区与军事区各位于城北与城南,不以政治区为中心;永平府城功能分区呈环状,政治区处于城中心,军事则处于外围,这种布局突出了府城以政治职能为主。

由上述分析可知,军事聚落的功能分区中不以政治区为中心,军事区在城市空间中占有相当重要的地位,而且政治区中的政治机构兼具军事职能,因此军事聚落内的政治区与军事区可以合为军政区,而永平府城政治区与军事区不具有这样的特点,政治区中的政治机构基本不行使军事职能。军政区位于城北,文教宗教区位于城西北,居民区位于城南,在军事聚落功能分区中也比较常见,如三屯营城、山海关城、燕河营城均有此特点。