东北抗联精神有其深厚的历史基础,是在一定的历史时空中形成的。正是中国共产党倡导和领导的东北十四年抗日战争的历史,奠定了东北抗联精神形成的历史基础

。东北抗日联军是中国共产党领导的抗日武装,经历了发展壮大,也经历了苦难和曲折,大致可以分为反日游击队、东北人民革命军、东北抗日联军、东北抗联教导旅、东北人民自治军等阶段。

。东北抗日联军是中国共产党领导的抗日武装,经历了发展壮大,也经历了苦难和曲折,大致可以分为反日游击队、东北人民革命军、东北抗日联军、东北抗联教导旅、东北人民自治军等阶段。

(一)反日游击队

1931 年九一八事变之后,中共满洲省委根据中共中央关于“建立游击队、开展游击战争”的指示精神,在支持和援助义勇军武装反日斗争的同时,制定了建立党直接领导的反日游击队的方针。1931 年 9 月 23 日,《中共满洲省委对士兵工作的紧急决议》要求各地党组织的士兵委员会必须有专人负责,任务要集中到士兵工作上来。10 月 12 日,中共中央指示中共满洲省委,要派出巡视员帮助地方党组织“加紧贫农自卫队的组织,一直走向夺取地主武装,建立游击队”

。根据中央的指示精神,各地陆续创建了十几支抗日游击队,这些游击队开始的名称不同,如称红军游击队、赤色游击队、工农义勇军等。目前抗联史研究中统称抗日游击队。

。根据中央的指示精神,各地陆续创建了十几支抗日游击队,这些游击队开始的名称不同,如称红军游击队、赤色游击队、工农义勇军等。目前抗联史研究中统称抗日游击队。

这十几支抗日游击队包括:磐石反日游击队、海龙反日游击队、延吉反日游击队、珲春反日游击队、汪清反日游击队、和龙反日游击队、安图反日游击队、巴彦反日游击队、珠河反日游击队、宁安反日游击队、汤原反日游击队、饶河反日游击队、密山反日游击队、海伦反日游击队。这其中,有四支游击队给了红军番号。1932 年 10月,中共满洲省委为了贯彻中央“北方会议”的精神,提出“使义勇军转变为工农红军,创造苏维埃政权”,把一些东北的反日游击队改编为红军番号建制,即:中国工农红军第三十二军南满游击队(原磐石反日游击队),中国工农红军第三十三军汤原反日游击队、中国工农红军第三十六军江北独立师(原巴彦反日游击队)、中国工农红军第三十七军海龙游击队,改编时间在 1932 年 1 月至 1933 年初。所以,有一些地方的老百姓把抗联称为“红军”。因为兵力有限,按照先发番号再发展的原则,这四支红军番号的队伍没有设立真正意义上的军,而是首先设立了军下属的游击队。

中国工农红军第三十二军南满游击队。1932 年 11 月,中共满洲省委派杨靖宇到吉林磐石巡视工作,根据满洲省委的指示将磐石游击队改编为中国工农红军第三十二军南满游击队,由孟杰民任总队长,李红光任参谋长,下辖 3 个大队。红三十二军南满游击队成立后历经几十次战斗,影响日益扩大,队伍不断壮大。南满游击队在杨靖宇的领导下,在艰苦的环境中,依靠当地群众,团结可以团结的抗日力量,运用机智灵活的游击战术,越战越强,受到了中共满洲省委的充分肯定。

中国工农红军第三十三军汤原民众反日游击中队。1932 年 10月,中共满洲省委特派员冯仲云与汤原中心县委在汤原城北半截河子,以汤原反日同盟会员为基础,由 40 名党团员,成立了一支名为中国工农红军第三十三军汤原民众反日游击中队(简称汤原反日游击队)的抗日队伍,中队长李福臣,参谋长李仁根,中队下设 3 个小队

。

。

中国工农红军第三十六军江北独立师。1932 年 10 月,中共满洲省委派巡视员吴福海到巴彦反日游击队,传达贯彻省委关于执行“北方会议”精神和省委指示,其主要内容就是将巴彦反日游击队改编为中国工农红军第三十六军江北独立师,张甲洲任司令,赵尚志任第一政委,吴福海任第二政委。这支抗日队伍在张甲洲、赵尚志等的领导下,深入敌后,开展游击战争,曾攻打过东兴县,转战呼兰、兰西、青冈、安达、明水、依安、拜泉、铁骊,遭受打击后,返回巴彦。

中国工农红军第三十七军海龙游击队。1933 年 1 月,杨靖宇从磐石到海龙,根据中共满洲省委的指示,将海龙工农义勇军改为中国工农红军第三十七军海龙游击队,队长王仁斋、政委刘山春,队员 20 余人。后来,这支队伍发展到了 80 多人,在海龙一带坚持抗日活动。

1932 年 6 月,中共临时中央政治局在上海召开“北方会议”,这个时期,王明“左”倾冒险主义占据统治地位,在王明“左”倾冒险主义的影响下,东北的抗日队伍遭遇了挫折和失败。“北方会议”强调:“在我们能够领导的义勇军中,我们必须用一切力量使义勇军的反日战争与土地革命密切地联系起来,毫不迟疑地依靠在义勇军的武装力量之上,没收地主、豪绅、军阀、资本家的土地……使义勇军转变为工农红军,创造苏维埃的政权。”这显然是偏离了反日斗争的大方向。例如,巴彦反日游击队改编为工农红军三十六军以后,执行中央苏区土地革命的政策,大多数地主就不再给游击队送粮食、送给养了,有些地主家庭出身的指战员也渐渐离队,部队甚至受到了地主武装的进攻。

以上四支带有红军番号的东北抗日游击队虽然存在时间很短,在成长的过程中遭遇了挫折,最终失败。但是,其奋斗历程为后来的东北抗日联军的建立打下了一定基础,在东北抗日联军创建的历史上留下了不可磨灭的足迹。

(二)东北人民革命军

1933 年 1 月 26 日,中共驻共产国际代表团(简称中共代表团)向中共满洲省委发出了《中共中央给满洲各级党部及全体党员的信——论满洲的状况和我们的任务》(《一·二六指示信》),明确提出了在东北建立反日统一战线的策略方针,标志着党在东北策略方针的重大转变。根据《一·二六指示信》的要求,1933 年至 1936年 2 月,中国共产党领导的抗日队伍陆续改编为东北人民革命军第一、二、三、六、八军和东北抗日同盟军第四军、东北反日联合军第五军,此时东北人民革命军开始具有正规军的组织形态,在南满、东满、吉东和北满等 50 多个县,相继开辟了磐石、濛江(靖宇)、延吉、珠河(尚志)、汤原、饶河、密山、绥宁、虎林、五常、勃利等十多个抗日游击区,并与其他东北义勇军部队联合对日作战上千次,打退了日伪军的多次“讨伐”,歼灭日伪军万余人,攻克日伪占据的县城十余座。

东北人民革命军阶段的组织序列如下

:

:

东北人民革命军第一军:1933 年 9 月成立第一军独立师,9 月 5日,中共满洲省委在扩大会议中决定将最好的红军游击队磐石南满游击队以及海龙游击队改建为东北人民革命军第一军,首先成立该军第一独立师,为党在东北建立人民革命军工作迈出重要一步。9月 18 日,中共磐石中心县委和南满游击队在西玻璃河套举行隆重大会,宣布将中国工农红军第三十二军南满游击队改编为东北人民革命军第一军独立师,杨靖宇任师长兼政委,李红光任参谋长,政治部主任宋铁岩。1934 年 11 月正式建军,军长兼政委杨靖宇。

东北人民革命军第二军:1934 年 3 月成立第二军独立师,1935年 5 月正式建军,军长王德泰,政委魏拯民。

东北人民革命军第三军:1935 年 1 月成立,军长赵尚志,政治部主任冯仲云。

东北抗日同盟军第四军:1933 年 7 月成立东北人民革命军第四军,1934 年 9 月成立东北抗日同盟军第四军,军长李延禄,政治部主任何忠国,参谋长胡伦。

东北反日联合军第五军:1935 年 2 月成立,军长周保中,副军长柴世荣,政治部主任胡仁。

东北人民革命军第六军:1936 年 1 月成立,军长夏云杰,代理政治部主任张寿篯(李兆麟)。

东北人民革命军第八军:1936 年初成立,军长汪雅臣,政治部主任侯启刚。

(三)东北抗日联军

1935 年 8 月 1 日,中共驻共产国际代表团(简称中共代表团)以中共中央的名义发表《中国苏维埃政府、中国共产党中央为抗日救国告全体同胞书》(即《八一宣言》),明确提出了在全国建立抗日统一战线的政治主张,并提出建立国防政府和抗日联军。1936 年2 月发布了《东北抗日联军统一军队建制宣言》。1936 年 2 月至1937 年,由中共领导的东北人民革命军联合其他义勇军部队先后组建了东北抗日联军第一军至第十一军。最盛时期抗联正规军部队达 3万余人。至此,东北抗日联军完成组建使命,11 个军纵横驰骋于东北大地。东北抗日联军的名字一直使用到抗战胜利。此外,在抗日游击区还存在相当数量的地方武装部队和其他形式的义勇军部队。东北抗日游击区扩展到 70 余县,形成了东南满、吉东和北满三大片抗日游击区。抗战十四年,东北抗日联军及其前身东北抗日义勇军与日本侵略者进行了艰苦卓绝的斗争,在东北战场上演绎了波澜壮阔的抗战史诗,在中华民族的历史上留下光辉的一页。

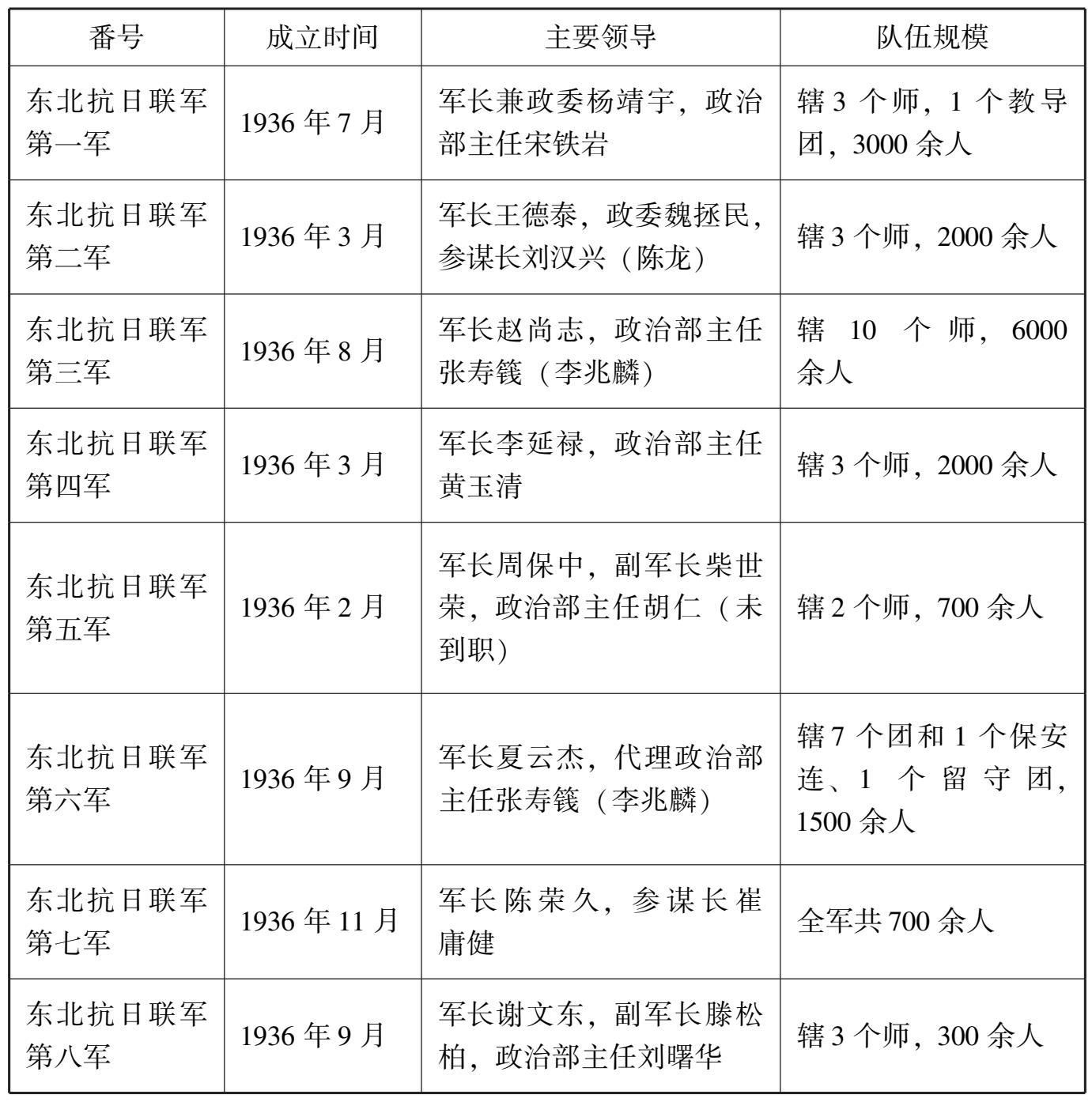

东北抗日联军初建时组织序列如下:

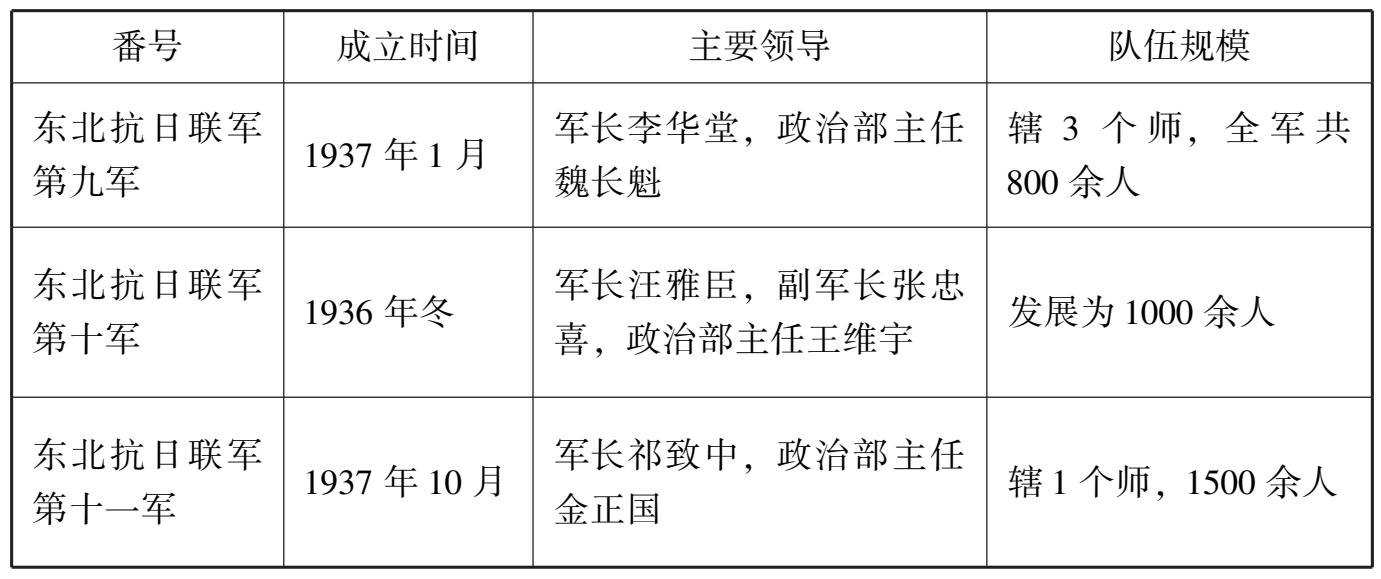

续表

东北抗日联军共有 11 个军,人数最多时有 3 万多人,其中,第一、二、三、六、七军是在反日游击队(共产党领导)的基础上建立的;第四、五军是在王德林的救国军、李杜的抗日自卫军余部的基础上建立的;第八、九、十、十一军是在义勇军余部和抗日山林队的基础上建立的

。

。

此外,这 11 个军形成了东南满、吉东和北满三大片抗日游击区,成立了三个军事总指挥系统。

东北抗日联军第一路军总司令部:1936 年 7 月成立,杨靖宇任第一路军总司令兼政委,王德泰任副总司令,魏拯民任总政治部主任,辖东北抗日联军第一、第二军部队 5000 余人,建立了南满抗日游击根据地(辽宁省东南部、吉林省东部地区)。

东北抗日联军第二路军总指挥部:1937 年 9 月成立,周保中任第二路军总指挥,辖东北抗日联军第四、五、七、八、十军以及救世军王荫武部、义勇军姚振山部合计 1 万余人,建立了吉东抗日游击根据地(今黑龙江省松花江以南地区)。

东北抗日联军第三路军总指挥部:1936 年 1 月,组成东北民众反日联合军总司令部(后改称为东北抗日联军总司令部),赵尚志任总司令,张寿篯(李兆麟)任总政治部主任,1937 年 7 月该总司令部调整为北满抗联总司令部,建立了北满抗日游击根据地(包括黑龙江省大部地区以及内蒙古的大兴安岭东南部地区),辖东北抗日联军第三、六、九、十一军 1.2 万余人。1939 年 5 月宣布东北抗日联军第三路军建立,总指挥张寿篯,总政委冯仲云(1940 年 4 月任)、金策(1941 年 7 月任)。

(四)东北抗联教导旅

1940 年秋冬,东北抗日联军各部队遭到巨大困难和挫折。根据1940 年春第一次伯力会议抗联与苏联远东军达成的相互支援与合作的协议精神,苏方承诺并允许抗联部队在困难的情况下可以转移到苏联境内整训,于是,东北抗联残部陆续入苏,形成了南北两个野营。1942 年 7 月 16 日,苏方同意把东北抗日联军两个野营及在东北活动中的人员统一编为一个旅,在同日的周保中的《东北抗日游击日记》中第一次出现了“东北抗日联军教导旅”的字样:“瞩目今后形势之发展,××方面已决定将现有A、B两野营扩充整理,编为东北抗日联军教导旅,旅司令部以下编四个教导营、两个直属教导连(迫击炮、交通)。现在东北各地活动中之各部队亦编入教导旅,人员数目,先规定一千名为标准”

。

。

1941 年 4 月,苏联为了避免东西方两面受敌,与日本签订了《苏日中立条约》。6 月,德国进攻苏联,苏德战争爆发。由于《苏日中立条约》的存在,致使因作战失利被迫撤到苏联的东北抗日联军不能再返回东北与日本侵略者作战。经过中共吉东省委和北满省委领导与苏联方面的协商,并请示斯大林批准,1942 年 8 月 1 日,在苏联边境建立中国东北抗联教导旅,即苏联工农红军独立步兵第八十八旅。东北抗日联军教导旅成立后的基本情况是:旅长周保中,政治副旅长张寿篯,副参谋长崔石泉。下辖 4 个教导营:第一营营长金日成,政治副营长安吉;第二营营长王效明,政治副营长姜信泰;第三营营长许亨植(后为王明贵),政治副营长金策;第四营营长柴世荣(后为姜信泰),政治副营长季青。旅以下还有 2 个直属教导连(无线电连、迫击炮连)。

1942 年 9 月,中共东北党组织特别支部局(即东北党委员会)成立:书记崔石泉,副书记金日成,执行委员有周保中、张寿篯、金京石、彭施鲁、王明贵、金策、王效明、安吉、季青。东北抗日联军教导旅经过三年的政治理论、军事技术学习和正规军的作战训练,掌握了为解放东北而需要的特殊军事技能,例如电报、跳伞、游泳、滑雪、摄影、绘图等,抗联将士们还学习了中国历史文化和俄语。在此期间,抗联教导旅还派出几十支侦察小部队,对日军在东北的兵力部署、军事要塞设施、交通路线等情况进行了侦察,并绘制成册供战时使用。

1945 年 8 月 8 日晚,苏联根据雅尔塔会议精神,忠于同盟国义务,宣布从次日起与日本进入战争状态。东北抗日联军教导旅随苏军进入东北对日作战,为解放东北作出了应有的贡献。1945 年 11 月3 日,中共中央决定,将东北抗日联军与挺进东北的部队合并,改编为东北人民自治军。1946 年 1 月,又改称为东北民主联军。至此,东北抗日联军胜利地完成了它的历史使命,进入新的历史时期。

1931 年,日本发动侵略中国东北的九一八事变后,中国共产党多次发表反对日本帝国主义侵占中国东北的宣言,号召全国人民组织抗日武装,把侵略者驱逐出中国。在中国共产党的号召和影响下,驻扎在东北的部分东北军、东北各界民众和东北义勇军点燃了抗日烽火,开展抗日游击战争。东北抗日联军在南起长白山麓、鸭绿江畔,北抵小兴安岭,东起乌苏里江,西至辽河东岸的辽阔地域,广泛开展游击战争,同日伪军作战数千次,挫败和打破了敌人上百次“讨伐”,开辟了东南满、吉东、北满三大抗日游击区,游击区域扩大到东北 70 余个县境内,将东北抗日游击战争推向了高潮。东北抗日联军的抗日斗争,为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争作出了重要贡献。东北抗日联军的抗日斗争,为东北抗联精神的形成奠定了深厚的历史基础,东北抗日联军的抗日斗争史是抗联精神形成的母体和来源。物质决定精神,论从史出,东北抗联精神是在长期抵抗侵略者的斗争中形成的。所以,东北抗联精神的提炼和概括要完全符合东北抗日联军抗日斗争的历史,不能脱离这一历史基础。