自古以来,茶与酒就是我国人民日常生活中两个极其重要的组成部分。“夫茶之为民用,等于米盐,不可一日以无”;而“酒之于世也……无一可以缺此”。可以这样说,上至帝王将相,文人墨客,儒、道、释各家,下至挑夫贩夫,渔父织妇,平民百姓,无不以茶酒为好。在我国浩繁的古籍里,有关茶酒的记载也是汗牛充栎,车载斗量。单以诗文而言,茶酒诗、茶酒词曲、茶酒辞賦、茶酒小说、茶酒故事传说,等等,简直连篇累牍,不可胜数。至于遍及各地、各民族所形成的茶酒之道、茶酒之艺、茶酒之俗、茶酒之歌舞游艺,以及茶酒之书画等,更是各具特色,历世不绝。

然而,茶与酒的性质和功能并不相同。有人说:“至若救渴,饮之以浆;蠲忧会,饮之以酒;荡昏寐,饮之以茶。”只是它们同属饮料,故往往又被联系在一起。可是酒的性格鲜明,热情,外向,但若恣纵酗饮,就易凶狠,暴烈,给人带来某种伤害;而茶的性格清幽,儒雅,平和,隽永,利多弊少。于是,人们对茶酒的评论就出现了髙低、优劣、贵贱的不同。有人推崇茶高于其他所有饮用物,如唐裴汶《茶述》就说:

茶……其性精清,其味浩浩,其用涤烦,其功致和,参百品而不混,越众饮而独高。烹之鼎水,和以虎形,人人服之,永永不厌。

可是有人却又嗜酒,赞之为“天之美禄”。诗人白居易《酒功赞》说得好:

麦曲之英,米泉之精,作和为酒,孕和产灵。孕和者何?浊酒一樽,霜天雪夜,变寒为温。产灵者何?靖醑一酌,离人迁客,转忧为乐。纳诸喉舌之内,淳淳泄泄,醍醐沆灃;沃诸心胸之中,熙熙融融,膏泽和风。百虑齐息时,乃之德;万缘皆空时,乃之功。吾尝终日不食,终日不寝,以思无益,不如且饮。

于是,在各有偏爱的情況下,有了互相攻讦。《太平广记》卷一四三“毋旻”条引《大唐新语》载:

唐右补阙毋旻,博学有著述才……。性不饮茶,著《代饮茶序》,其略曰:释滞消壅,一曰之利暂佳;瘠气侵精、终身之累斯大。获益则归功茶利,贻患,则不谓茶灾,岂非福近易知,祸远难见云。

这种不同的看法和评价,中唐以后,随着制茶酿酒业的进一步发展与普及,就越演越烈,反映到民间通俗文艺中,就出现了以茶酒争功为题材的《茶酒论》。

一

《茶酒论》在敦煌遗书中现知有六个抄本,其具体情况如下:

(一)伯2718黄纸五张,四界,正面书。接抄于《王梵志诗一卷》之后,存45行。首尾完全,有前后题,撰人题名及抄写人阎海真题记。

(二)伯2875仅一纸,正面书,虽存24行,有前题,但其纸下半截已残缺。字较工。

(三)伯2972黄纸二张,四界,首缺,存52行,正面书,字较工。有朱笔圆点及校改。卷背有“金光明寺”、食物帐、舍施回向疏等。

(四)伯3910小册子,十九叶;直栏,书法不佳。首尾皆有标题。首行题“己卯年正月十八日阴奴儿界学子”,接抄《茶酒论》《新合千文皇帝感辞》《新合孝经皇帝感辞》、韦庄《秦妇吟》等。末行题“癸未年二月六日净土寺弥赵贠住左手书”。

(五)斯406存前部分18行,有前题。

(六)斯5774存三断片,分别为3、6、5行。

这六个写卷中,有三个写卷(即一五六)有作者署名“乡贡进士王敫撰”。王敫,史传无载,生平、籍贯不详;敦煌遗书中署此名者,目前也仅见此一篇,但篇中“茶为酒曰:‘阿弥不见道:男儿十四五,莫与酒家亲。……’”之句,却又见于斯5711卷《千字文》外的多行杂写中:“郎君须立身,莫共酒家亲”;伯4051卷《事林一卷》的封面上边也有此语。另外在莫高窟第108窟窟檐南壁外侧题壁也有“□□ (五) □ (身) 第二莫共酒家亲”云云一条。看來这是当时敦煌流行的一句俗语;因而我怀疑王敫大概是敦煌士人。而敦煌研究院定此窟为五代曹氏时窟,则王敫或亦此时期人欤?另外,“乡贡进士”之称,又为我们了解此人提供了一点线索。唐人所谓“乡贡进士”,大多是指那些被举荐参加进士科考试而尚未登第者。王敫既是“乡贡进士”,那么他该是一位出自州县、应过进士科举有一定社会身份的文士了。在当时,这是一个相当庞大的文人集团,其成员相当复杂,五代王定保《唐摭言》卷一“散序进士”条就指出:“进士科……岁贡常不减八九百人。……其负倜傥之才,变通之术,苏、张之辨说,荆、聂之胆气,仲由之武勇,子房之筹画,弘羊之书计,方朔之诙谐,咸以是而晦之,修身慎行,虽处子之不若;其有老死于文场者,亦无所恨。”从《茶酒论》的内容本身看,反映出王敫对茶酒的方方面面都有相当的知识和了解,比较熟悉民间传说故事,又擅长诗赋,故而才能写出这篇有“方朔之诙谐”的赋体之作。

《茶酒论》的编写年代,据上录(一)卷题记“开宝三年(970年)壬申岁正月十四日知术院弟子阎海真自手书记”看(引案:开宝三年应为庚午,壬申乃开宝五年,此必有一误),是为其编成的年代下限;而据上录(四)卷题记“癸未年二月六日净土寺弥赵贠住左手书,虽未标出年号,但接抄有《秦妇吟》等,而《秦妇吟》开篇即道“中和癸卯春三月,洛阳城外花如雪”云云,即唐僖宗中和三年(883年),则此“癸未”有可能为五代后梁龙德三年(923年)或宋太宗太平兴国八年(983年)。若为前者,则其编成年代下限较开宝三年又提前四十七年。证以(一)卷抄写人“阎海真”之名又见于莫高窟第五窟南壁西端供养人第五身,乃曹元忠之远亲,敦煌之大姓,说它是五代或北宋初以前编写成,大体是不会错的。而且从篇中出现的“酒店”一语看,其出处虽早见于《南史·颜延之传》:“文帝尝召延之,传召频不见,常日但酒店裸袒挽歌,了不应对,他日醉醒乃见”,但并不常用,当时更多的称之“酒户”(见《旧唐书·食货志(下)》)、“酒坊”(见《隋书·食货志》、唐·姚合《姚少监集》卷十《听僧云端讲经》诗)、“酒家”(见《汉书》卷三十七《栾布传》)等等,只是晚唐五代之后,特别是宋代,随着商品经济的迅速发展,城市中封闭型坊市制度瓦解后繁华街市的逐渐形成以及以勾栏为中心的瓦市的兴起与活跃,都市生活逐渐形成后,酒店茶坊才蓬勃发展起来,这只要看一下北宋孟元老《东京梦华录》等记述当时都城生活及风土民情的书,即可知道。这也说明《茶酒论》的出现,大约就是在这样的社会历史时期。至于它著作时代的上限,当不出中唐,一则《茶酒论》中列举产茶之地有“浮梁”一处,而浮梁乃天宝元年新平县所改称;二则据唐人杨华《膳夫经手录》记载:

茶,古不闻食之。……至开元、天宝之间,稍稍有茶,至德、大历遂多,不得一日无茶也。……歙州、婺州、祁门、婺源方茶,制置精好,不杂木药,自梁、宋、幽、并间,人皆尚之。赋税所入,商贾所赍,数千里不绝于道路。

又,唐人封演《封氏闻见记》卷六“饮茶”条也载:

茶……南人好饮之,北人初不多饮。开元中,泰山灵岩寺有降魔师,大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶。人自怀挟,到处煮饮,以此转相仿效,遂成风俗。自邹、齐、沧、棣,渐至京邑城市,多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。其茶自江淮而来,舟车相继,所在山积,色额甚多。

这些记述当时社会兴起的饮茶习尚、普及程度、产地和贩贸等,与《茶酒论》的描述,基本一致,可见它们的时代应相去不远:

茶为酒曰:“阿你不闻道,浮梁歙州,万国来求;蜀川流(蒙)顶,其山蓦岭;舒城太胡(湖),买婢买奴;越郡余杭,金帛为囊。素紫天子,人间亦少;客商来求,舡车塞绍。”……茶为酒曰:“我之茗草,万木之心,或白如玉,或似黄金。明(名)僧大德,幽隐禅林,饮之语话,能去昏沉。……”酒为茶曰:“三文一上江下巩(缸),何年得富?……”茶为酒曰:“我三十成名,束带巾栉,蓦海其江,来朝今室。将到市廛,安排未毕,人来买之,钱财盈溢。言下便得富饶,不在明朝后日。……”

附带说一下,中国,也是世界上最早的一部茶学百科全书《茶经》,其编著也约在此时(唐肃宗上元初至德宗贞元廿年左右),也可以作为《茶酒论》编写年代上限的一个旁证吧。

最后,谈一下伯2718卷题记中的“知术院”,这是一个被某些论著误解讹传的问题。游国恩等主编的《中国文学史》第四编第十二章第二节“俗赋、话本和词文”中,校“术”为“行”,进而推断这篇作品曾“在行院里演唱”;而姜亮夫先生说它“疑不能明,释道两家皆有院称……又私寺亦多用院字”。他们将“知术院”或看作倡优行院,或看作释道寺院、庙院,其实都是错的。“知术院”应当是“伎术院”(在《广韵》“知”为止摄开口三等平声支韵知母,“伎”为止摄开口三等上声纸韵群母,在敦煌俗文中,它们可以通押),它是归义军时期管理各类工匠的衙门。所谓“伎术”据《唐会要》卷六十七“伎术官”条即可知道其所辖范围:

神功元年(697)十月三日敕:自今以后,本色出身,解天文者,进官不得过太史令;音乐者,不得过太乐鼓吹署令;医术者,不得过尚药奉御;阴阳卜筮者,不得过太卜令;解造食者,不得过司膳令。……

可见唐之“伎术”,包括天文、音乐、医术、阴阳卜筮、造食等,官品并不高。“知术院弟子”的阎海真,完全有可能喜欢并抄写这样富有趣味性、知识性的《茶酒论》。同时,这一称谓在敦煌遗书中还有多例,如伯3192卷《论语集解卷第六》背题记:“伎术院礼生翟奉达”;伯3716卷《新集书仪一卷》题记:“天成五年庚寅岁五月十五日敦煌伎术院礼生张儒通写”;伯3906卷题记:“天福七年壬寅岁肆月贰拾日伎术院学郎知慈惠乡书手吕

”;伯4040卷背金山国时期《修文坊巷社再缉上祖兰若标画两廊大圣功德赞并序》也有“……都勾当伎术院学郎李文进社众等计卅捌人……”云云的话句,都证实了这一点。

”;伯4040卷背金山国时期《修文坊巷社再缉上祖兰若标画两廊大圣功德赞并序》也有“……都勾当伎术院学郎李文进社众等计卅捌人……”云云的话句,都证实了这一点。

二

《茶酒论》的故事内容,是一篇寓言。它以拟人化的茶、酒各为一方,争夸白己的出身、价值最高,最有功于世人;同时攻讦对方处处不如自己,因而自己最尊贵。最后,由水出面劝说,没有水,既浸不出茶,又酿不出酒,所以万物皆有所长,只有互相依存,才能各显其用。这一故事,丁乃通编著的《中国民间故事类型索引》按国际通用的阿尔尼和汤普森分类制(简称“AT分类法”)列为293型,其归纳为:

293〔肚子和人体其他的器官争大〕有时争大的是五个手指。

293A〔身体两个部分不和〕鸟(或蛇)身上的两部分(两个头或头和尾)总是不合作,而吵闹不休,最后这个鸟或蛇死于非命。

293B〔茶和酒争大〕茶和酒都争说自己比对方好,水指出没有水两者都不行。

就类型的归纳而言,上述三个类型与次类型基本上概括了这类故事的共同点和不同处,但事实上,就笔者所见到的,却有超出这个概括的故事(详下),显示了这一故事类型流传中的变异性。就其流传地域而言,还涉及古代印度、希腊;就在我国的流传来说,也涉及中原、西南、江浙等地。就其传播的民族而言,除汉族外,还有布依族、藏族。就其表现形式而言,除故事外,还有小说、戏曲、小调、曲艺等等,相当多样。凡此皆可补充丁乃通归类与举例的不足。

古人很早就从自身和社会生活中认识到,世间任何事物之间往往存在着彼此互为依存、相辅相成、协作发展的关系,所谓“辅车相依,唇亡齿寒”(《左传·僖公五年》)就是这个意思。这样的认识,从另一角度看,如不这样,就会弄得两败俱伤,于是衍化出像《韩非子·说林》这样的寓言故事:

虫有虺者,一身两口,争食相龁也。遂相杀,因自杀。人臣之争而亡其国者,皆虺之类。

虺,古人称多首之蛇,《楚辞·招魂》“雄虺九首,儵忽焉在”可证。《韩非子》的《说林》篇(其实还有《储说》篇)汇集了大量历史传说和民间故事,是韩非积累起来为写作论说时引用以阐述自己观点的原始资料,所以这是一则公元前三百多年时(韩非约生活于公元前280—前233年)流传民间的寓言故事,情节虽简单,却具有293A型故事的雏形,成为目前可见到的此类故事最早的记录。西汉末年,佛教传入中国,随着佛经的译迻,古印度的一些民间寓言故事之类,也传到了中国。我们在后秦鸠摩罗什译、比丘道略集编的《众经撰杂譬喻经》卷六第廿五见到一则类似故事:

昔有一蛇,头尾自相与诤。头语尾曰:“我应为大。”尾语头曰:“我亦应大。”头曰:“我有耳能听,有目能视,有口能食,行时最在前,是故可为大。汝无此术,不应为大。”尾曰:“我令汝去,故得去耳;若我以身绕木三匝,三日而不已。”头遂不得去求食,饥饿垂死。头语尾曰:“汝可放之,听汝为大。”尾闻其言,即时放之。复语尾曰:“汝既为大,听汝前行。”尾在前行,未经数步,堕火炕而死。此喻僧中或有聪明大德上座,能断法律,下有小者,不肯顺从,上座力不能制,便语之言,欲尔随意。事不成济,俱堕非法,喻若彼蛇坠大坑也。

抛开故事结尾的牵强说教,这实际是一则293A型故事,却较《韩非子·说林》所述的两口之虺故事,翔实得多。这一故事,在古印度伽斯那著、南朝齐求那毗地译《百喻经》卷下、南朝梁释宝唱编《经律异相》卷四十八“蛇第二”等之中,也都有收录。另外,古印度同类型的其他故事,也传入了中国,这就是元魏西域三藏吉迦夜共昙曜译《杂宝藏经》卷第三“共命鸟缘”、隋天竺三藏阇那崛多译《佛本行集经》卷第五十九等的“二头鸟”故事。不过前者文简,仅存梗概,后者文繁事详,为节省篇幅,现仅录前者:

昔雪山中有鸟,名为共命,一身二头,一头常食美果,欲使身得安稳。一头便生嫉妒之心,而作是言;彼常云何,食好类果,我不曾得;即取毒果食之,使二头倶死。

这一共命鸟故事,与韩非子的虺两口故事有异曲同工之妙。异域故事的传入,更加激发了中土故事的创造。此即鲁迅先生所说:“魏晋以来,渐译释典,天竺故事亦流传世间,文人喜其颖异,于有意或无意中用之,遂蜕化为国有。”特别是到了唐代,由于封建经济的昌盛,社会生活的繁荣,文化艺术的昂扬,对外交往的频繁,在这种历史背景下,《茶酒论》出现了。

《茶酒论》属于293B型故事。虽以“论”命名,却实为传统的赋体形式。即《文心雕龙·诠赋》所指出的“序以建言,首引情本;乱以理篇,迭致文契”。其主体是“述客主以首引,极声貌以穷文”。所以故事开始是简短的序,说明茶与酒争辩的起因,中间以茶、酒各为一方,展开了一场针锋相对的争辩。首先由茶出来夸耀自己为“百草之首,万木之花,……贡五侯宅,奉帝王家,……自然尊贵,何用论夸!”接着酒乃出来,嘲笑茶的“可笑词说”,说是“自古至今,茶贱酒贵。单醪投河,三军告醉;君王饮之,叫呼万岁;群臣饮之,赐卿尤畏。和死定生,神明歆气。酒食向人,终无恶意,有酒有令,人(仁)义礼智。自合称尊,何劳比类!”如此往复辩驳,争论不休。最后水出来指出,“人生四大,地水火风。茶不得水,作何相貌?酒不得水,作甚形容?米粬干吃,损人肠胃;茶片干吃,只粝破喉咙”,告诫他们:“从今已后,切须和同,酒店发富,茶坊不穷。长为兄弟,须得始终。”故事结尾,作者又进而点明题旨:“若人读之一本,永世不害酒颠茶风。”《茶酒论》的语言,以四六骈句为主,但又多用俗语,明白如话;通篇押韵,每五六个韵脚后即另换它韵,一篇之中就用了家麻、支微、尤侯、庚青、鱼模、江阳、歌戈、真文、侵寻、寒先、东钟等十多个韵部。这样的体制,既是传统辞赋的通俗化,又是吸收当时流行的其他说唱故事伎艺的结果,可以说是介于说与唱之间的韵诵体寓言故事赋。

除《茶酒论》外,唐代不乏这类寓言故事,宋人王谠撰《唐语林》卷六收录了诗人顾况这样一则逸闻:

顾况从辟,与府公相失,揖出幕,况曰:“某梦口与鼻争高下,口曰:‘我谈今古是非,尔何能居我上?’鼻曰:‘饮食非我不能辨。’眼谓鼻曰:‘我近鉴毫端,远察天际,惟我当先。’又谓眉曰:‘尔有何功,居我上?’眉曰:‘我虽无用,亦如世有宾客,何益主人?无即不成礼仪;若无眉,成何面目?’”府公悟其讥,待之如初。

这显然是一则AT293型故事。其来源,书首虽也列出据以辑录的唐、五代人著作五十种目录,但具体到每条却又照例不注材资出处,所以无法知道这是顾况自己编撰的故事,还是转述他人流传的故事。不过据《旧唐书》卷一三〇《李泌传》附《顾况传》说他“性诙谐,虽王公之贵与之交者,必戏侮之。然以嘲笑能文,人多狎之”,被时人目为“轻薄之流”,宜乎他能脱口讲出这样的寓言故事来。顾况确切生卒年虽不详,但据近代学者考证,他约生活在唐玄宗开元年间至宪宗元和初年,那么这一故事的流传,也就在此一期间了。此时,这一类型的故事,还被小说家编写成传奇。晚唐柳祥撰《潇湘录》中的《王屋薪者》(《太平广记》卷三七〇引):

王屋山有老僧,常独居一茅庵。朝夕持念,惟采药苗及松实食之。每食后,恒必自寻溪涧以澡浴。数年在山中,人稍知之。忽一日,有道士衣敝衣,坚求老僧一宵宿止。老僧性僻,复恶其尘杂甚,不允。道士再三言曰:“佛与道不相疏,混沌已来,方知有佛;师今佛弟子,我今道弟子,何不见容一宵,陪清论耳。”老僧曰:“我佛弟子也,故不知有道之可比佛也。”道士曰:“夫道者,居亿劫之前,而能生天,生人,生万物,使有天地,有人,有万物,则我之道也。亿劫之前,人皆知而尊之,而师今不知,即非人也。”老僧曰:“我佛恒河沙劫,皆独称世尊,大庇众生,恩普天地,又岂闻道能争衡?我且述释迦佛世尊,是国王之子。其始也,舍王位,入雪山,乘曩劫之功,证当今之果,天上天下,惟我独尊,故使外道邪魔,悉皆降伏,至于今日,孰不闻之?尔之无君,是谁之子,何处修行,教迹之间,未闻有益,岂得与我佛同日而言?”道士曰:“老君降生于天,为此劫之道祖,始出于周,浮紫气,乘白鹿,人孰不闻?至于三岛之事,十州之景,三十六洞之神仙,二十四化之灵异,五尺童子,皆能知之,岂独师以庸庸之见而敢蔑耶!若以尔佛,舍父逾城,受穿膝之苦,而与外道角胜,又安足道哉!以此言之,佛只是群庵之中一强梁者耳。我天地人之万物,本不赖尔佛而生;今无佛,必不损天地人之万物也。千万勿自言世尊;自言世尊,世必不尊之,无自称尊耳。”老僧作色曰:“须要此等人,设无此等,即顿空却阿毗地狱矣。”道士大怒,伸臂而前,拟击老僧;僧但合掌闭目。须臾,有一负薪者过,见而怪之。知老僧与道士争佛道优劣,负薪者攘袂而呵曰:“二子俱父母所生而不养,处帝王之土而不臣,不耕而食,不蚕而衣,不但偷生于人间,复更以他佛道争优劣耶?无居我山,挠乱我山居之人。”遂遽焚其茅庵,仗伐薪之斧,皆欲杀之。老僧惊走入地,化为一铁铮;道士亦寻化一龟背骨,乃知其皆精怪耳。

论者指出,《潇湘录》“多为寓言讥讽之作,所异者,喜托物怪以议论耳。”这篇作品,就借一个樵夫的话,骂倒了佛道两家,即是一例。此外,流行唐代宫庭的所谓“三教论衡”,也是仿自这一类型,就不再具引了。

三

演至宋代,这类故事又有了新的发展。21世纪初,俄国皇家地理学会会员∏.K.科兹洛夫为首的一支“探险队”,在我国内蒙古的故西夏黑城(今额济纳旗达兰库布东南)遗址盗掘出上万卷西夏文和汉文刊本,其中有一种不见于《宋史·艺文志》与其他书目著录的《新雕文酒清话》残本,仅存卷五结尾至卷九开头,中间又有严重破损;专家考证,此书当编成于北宋之时。幸运的是,残存的卷六中有一则“眉眼争强”故事,现迻录如下:

陈大卿云:“口鼻眉眼皆有神也。一日,

鼻曰:‘尔有何能,而位居我上?’鼻曰:‘吾能别香臭,然后子方可食也。’

鼻曰:‘尔有何能,而位居我上?’鼻曰:‘吾能别香臭,然后子方可食也。’

曰:‘子有何德,而在我上也?’眼曰:‘吾能观色,辨道路,其功不细。’鼻曰:‘

曰:‘子有何德,而在我上也?’眼曰:‘吾能观色,辨道路,其功不细。’鼻曰:‘

有何功也?’眉自思久之,曰:‘吾实无能,而位在众君之上,其理不可

有何功也?’眉自思久之,曰:‘吾实无能,而位在众君之上,其理不可

’。昇急行手留之曰:‘你去

’。昇急行手留之曰:‘你去

则得嫌怕塌了我。’眼曰:‘吾草(辈)

则得嫌怕塌了我。’眼曰:‘吾草(辈)

眉

眉

手无情也,不若使位居吾下。’眉曰:“我不辞

手无情也,不若使位居吾下。’眉曰:“我不辞

甚而觜也。’”

甚而觜也。’”

这是承袭唐人顾况所说“五官争大”故事而来的一则故事,南宋罗烨撰《醉翁谈录》丁集卷二也曾辑入,仅文字稍有差异,而又自言其寓意在“嘲人不识羞”,与其他争大故事教人协作相依不同。

沿着这一类型发展,明代遂出现了以小说形式编著的作品。在短篇,则有《梅杏争春》一种,见《晁氏宝文堂书目》卷中“子杂类”著录。20世纪50年代初,阿英先生从某古书衬裱上拆出一篇话本体小说,残存五纸;从版式上看,极类似洪楩于嘉靖年间刊印的“六十家小说”中的一种。从这些仅余的残纸中大体可以看出其故事情节为:“梅娇与杏俏春日游园,畅谈梅、杏,引经据典,各说其好。事为郡王得知,嫌其喧闹,加以责罚,二人大恐。旋由郡王命彼等各作诗赋自赎。”作品虽刊于明,但其文“颇似宋人风格”,从对话语气、称谓、杖人竹篦、吴七郡王等看,“这个话本可能为宋人之作”。至于这一类型故事的长篇之作,则有刊于启、祯年间的所谓“争奇”系列小说七种。前六种,皆为“饶安邓志谟编”,即:《花鸟争奇》《童婉争奇》《风月争奇》《蔬果争奇》《山水争奇》《茶酒争奇》。还有一种署名“武夷蝶庵主编”的《梅雪争奇》,估计是他人仿编。这些小说,除《茶酒争奇》为两卷外,其余每种皆三卷,上卷为故事主体,中下两卷为有关的诗文、戏曲等。编著者邓志谟,字景南,号竹溪散人、竹溪风月主人、百拙生等。所著书多署饶安人,又不详为何地,有疑其为江西饶州府安仁县者。王重民先生据其《风月争奇》前张天佐序,推断他“约生于嘉靖三十九年(1560年)前后”。所著小说除上述几种外,还有《铁树记》《飞剑记》《咒枣记》等多种。他的小说,“多本诸前人”,其“争奇”小说自不例外,故其题署或作“编”“新编”“重编”等等,可见其前已有旧本流传。只是旧本为宋为元,则已不可知。

这七种小说,尽管“争奇”角色,有花与鸟、娈童与妓女、风神与月神、蔬菜与瓜果、梅与雪、山与水、酒与茶等等不同,但其情节却有一个相同的模式,以《茶酒争奇》为例,故事的主体第一卷,约有万字。开篇是畅论茶酒在日用饮食、民间往来礼仪中的重要作用;然后列举“茶之异品”“茶之有益于人”“制茶烹茶”之法和“酒之异品”“酿酒之诸名”等等;最后归结道:“茶酒诚天下之至重,日月之至常,不可废者也。”这一大段可以说相当于小说的绪论。接着讲述河东士人上官四知,家赀巨万,性极豪爽,隐居不仕,日喜烹茶煮酒自乐。“每客至,或仿投辖,或效平原,无不尽欢而别。一日有一客问曰:‘茶好乎,酒好乎?’答曰:‘俱属清贵,但人之好尚不同耳。’”客去后,上官独卧,忽梦“茶神率草魁、建安、顾渚、酪奴数十辈,酒神率青州、督邮、索郎、麻姑、酒民醉士数十辈,喧喧嚷嚷”。先是茶神与酒神互相争辩高低、贵贱,继而分别由草魁与青州从事、武夷与麻姑、建安与曲生、茶董与酒颠、酪奴与平原督邮一一对垒,各执一端,争夸己高。相持不下后,酪奴与督邮遂分别奏本水火二官;水火二官览本后大怒,召二者责曰:“阴阳和而五行乃生……你二人若非吾水火既济,徒为山中之乳妖,虚为天下之美禄。一称茶仙,一称酒圣,妄自尊大,独不思茶从何始,酒自何来;饮不忘源,当思报本。第你二人,吾日用不可缺一,姑恕争竞之罪,酪奴将四书集成茶文章一篇,又将曲牌名串合茶意一篇,督邮将四书集成酒文章一篇,又将曲牌名串合酒意一篇,上朕观览,以文章优劣裁夺,各快成文,无取迟究。”而此时“上官方醒然觉也,不知东方之既白,因起而录梦中始末,以为传奇行于世”。

此外,其他六种“争奇”,结构与此差不多,只要看看每种第一卷的“简目”,就知其梗概了。如《花鸟争奇》是:

花鸟朝东皇 花鸟相嘲讥 花鸟动奏本

东皇罚作乐府 秦楼箫引凤 唐苑鼓催花

见雁忆征人 折梅逢驿使

《童婉争奇》是:

二院歌诮 逞凶诟殴 写状讦告

张子劝释 归斋饮酒 各作传奇

举烽取笑 泣奭固宠 张子情和

《风月争奇》是:

四翁赏中秋 四翁共联句 四翁评风月

风月共争辩 飞廉吴刚战 辩本瑶池上

试少女诗才 试婢蛾诗才 试少女文才

试婢蛾文才 各作象棋文 王母判二臣

二女谢恩退 王母退瑶宫 附风月传奇

《蔬果争奇》是:

蔬果名园 童取蔬果 二童争殴

蔬果神助殴 蔬果神动本 黔雷解纷

园丁有梦 园丁祭赛

《山水争奇》是:

巨灵擘破山 山水相争辩 山水动奏本

玉帝召问讯 考山水文学 山神作文章

水神作文章 玉帝判公案 山水各还职

《梅雪争奇》是:

书生结梦 梅雪相嘲 二婢护主

修本弹奏 诗句判断 醒撰乐府

踏雪寻梅剧

这一系列作品,虽同属AT293型之作,但似小说又非小说,似寓言却也非寓言,语言骈散兼行,大量辑入相关的诗词曲文、戏曲等,的确有些独特,难怪不见于孙楷第编《中国通俗小说书目》著录。然揆之鲁迅《中国小说史略》所论“清之以小说见才学者”一类,倒也符合“以小说为庋学问文章之具”,“于小说又复论学说艺,数典谈经,连篇累牍而不能自已”;且“以排偶之文试为小说”,“欲以小说见其才藻之美者”等特点,而其时代又早于清人此类小说,所以还是应当将它们补列入“中国通俗小说”才是。

与此同时,这一类型故事,还以戏曲形式演出干氍毹勾栏,如《花鸟争奇》所附传奇《秦楼箫引凤》(箫史、弄玉、小翠、小珠共演)、《唐苑鼓催花》(明皇、贵妃、二内臣、二宫娥共演)等,《童婉争奇》所附传奇二出《幽王举烽取笑》《龙阳君泣鱼固宠》,《风月争奇》所附传奇《青楼访妓》(二旦、二生、一夫、旦丑并演),《茶酒争奇》所附《茶酒传奇》(附种松堂庆寿茶酒筵宴大会,生、小生、外、净、旦、小旦、丑并演〕等等,皆是。尤其是明代戏曲家李开先所撰的院本《园林午梦》(存万历间刘龙田刻《西厢记》附录本、崇祯间闵遇五辑刻《六幻西厢》附录本、暖红室《汇刻传奇西厢记》附录本等),剧甚短,演一渔翁于园林中午睡,梦崔莺莺、李亚仙、红娘、秋桂出现,互讥其行为以贬低对方,争吵不休,渔父醒后自叹道:

奇怪,奇怪!园林中方才合眼,梦见两个女仙,各逞其能;两个女奴,各为其主:多因我机心常在,致使梦境不安。从今后早断俗缘,务造到至人无梦。

黄粱久炊犹未熟,社鼓一声惊觉来;

万事到头俱是梦,浮名何用老吟怀!

戏曲外,民歌小阚、笑话中,同样流行着这类题材之作,如刊印于嘉靖间的《解愠编》中的“口脚相争”“眉争髙下”二则,王世贞编《苏长公外纪》中《调谑编》的“争闲气”一则,冯梦龙纂集《笑府》卷十三中的“口脚争”,赤心子、吴所编辑《绣谷春容》卷十一“文选摭粹”栏中的《萤蚊判》《汤婆子竹夫人判》等等皆是。现举嘉靖间刻本明乐天大笑生纂集《解愠编》卷八《茶酒争高》以见其余:

茶谓酒曰:“战退睡魔功不少,助成吟兴更堪夸。亡家败国皆因酒,待客如何只饮茶。”酒答茶曰:“瑶台紫府荐琼浆,息讼和亲意味长。祭祀筵宾先用我,何曾说着淡黄汤。”各夸己能,争论不已。水解之曰:“汲井烹茶归石鼎,引泉酿酒注银瓶。两家且莫争闲气,无我调和总不成。”

这则故事的来源虽不得知,但与《茶酒论》标题近似,拟人手法、情节内容、思想寓意,以至用诗歌辩诘的表现形式,都相同,可以说是具体而微的《茶酒论》。至于小曲之作,则有冯梦龙编的《山歌》卷八《汤婆子竹夫人相骂》,以及扬州清曲中的《竹木相争》等。特别是后者,共178句,由[京舵子]、[梳妆台]两曲组成。唱的是:“秋风起,树叶黄,竹、木二人谈叙家常。”先是木头提出欲与竹子“拜金兰”之好,竹子欣然答应,但提出:“我从今就把哥哥做,你为弟来该叫我兄。”这惹恼了木头,自称己应为兄长。正当二人“你吵我闹各不相让”之时,土地公公出来解劝,说是:

如此争吵总是一笔糊涂账;

你们不必吵来不必闹,

各人数一数家乡与用场;

数得好,他做哥哥站上方,

数得丑,他做弟弟站下行。

接着竹子、木头各各自夸耀己之高贵和多能,最后土地公公评判道:

二位本领都不小,

老夫实在难分弱和强;

只是倘若无人把你们来利用,

恐怕你们一辈子空长在荒山岗;

我有一言请记取,

―个好汉还得三个帮。

曲艺中的群口相声《五官争功》、东北二人转《烟酒醋茶》、四川相书《四体内讧》等,都属这一类型故事,至今仍活跃于演出场上,可说已家喻户晓,这里就不再多谈了。

四

中华民族是一个多民族大家庭,中华文明是各族人民长期共同创造的。在长期的历史发展中,中原汉族与边疆少数民族各自创造了独具特色的本民族文化,双方在交往中却也互相吸收了对方某些对自己有用的文化成果。茶酒文化也同样如此。酿酒不必说,以茶而论,据研究,其原产地就在以大娄山为中心的云贵高原,后传入蜀;到了唐代,产茶之地已遍及全国四十余州(见陆羽《茶经》八“之出”),并且把中原茶文化传播到北方牧猎民族当中,甚至使茶贸易成为中原王朝控制北方少数民族的一种“国策”,使茶成为连结南北经济和文化的纽带唐·李肇《唐国史补》卷下载,德宗建中年间:

常鲁公使西蕃,烹茶帐中。赞普问曰:“此为何物?”鲁公曰:“涤烦疗渴,所谓茶也。”赞普曰:“我此也有。”遂命出之,以指曰:“此寿州者,此舒州者,此顾渚者,此蕲门者,此昌明者,此浥湖者。”

可见此时藏族王室对中原出产的各种名茶与产地是多么熟悉。在这样的历史背景下,藏族就出现了与《茶酒论》《茶酒争奇》类似的《茶酒仙女》故事。

《茶酒仙女》,又名《茶酒夸功》,用的是一种散韵结合的“白玛文体”,据说是17世纪末、18世纪初藏族学者彭仲·次旦益西所作。彭仲本是第司桑结加措手下的一名俗官,晚年退居在家,著书赋诗兼带讲学。他是如何创作《茶酒仙女》的,未见记载。从时间上说,它比《茶酒论》,甚至《茶酒争奇》都晚得多,不能说没有受到它们的某种影响。但是,彭仲的《茶酒仙女》又带有强烈的本民族特色,已经是藏族化了的“茶酒夸功”故事。笔者不懂藏文,至今也没见到该故事的文本,现据藏族学者郎吉的记述,将其故事大意转录如下:

一座叫“恋旧意想城”,城中有个国王叫“同族王”,在一次王臣饮宴上,国王令侍者多上茶,后献酒,以茶代酒。为此引起了酒仙(具乐甘露)对茶仙(智慧仙女)的嫉恨。于是酒仙向国王呈词,竭力夸耀自己的家世和身世。她自称是天界的甘露,作为高贵的礼品来到人间,养育众生的青稞是她的母亲,糌粑是她的兄长。她为国王和臣民带来了温暖和幸福,并攻击茶仙是从东方支那来的流浪汉,要求国王和臣民戒掉这“血红色的饮料”。茶仙听了十分气愤,同样炫耀自己高贵的身世,自称是天界如意宝树的后代,生在天竺是菩提,长在支那则是茶树。并引用了许多历史典故,证明饮酒的危害,要求国王把“酒魔”驱逐到大海彼岸。茶酒激烈争辩的时候,国王出面判决,公正地评论了茶酒的功过,并劝茶酒仙女亲密合作,为民造福。

故事结局是,二仙女心悦诚服,言归于好。这一故事,与汉族的《茶酒论》《茶酒争奇》都同属夸功争大型;故事的寓意也都是在于认识物有所用,凡物须各自发挥各自之长,做到协和相处,互相尊重,才能有益于人。它们的文体,无论是汉族的赋体,还是藏族的白玛体,都是散韵交织的韵诵文体;甚至某些段落的表述,也极为近似。如《茶酒论》说:“名僧大德,幽隐禅林,饮之语话,能去昏沉”;《茶酒仙女》则说:“只有我(引案:茶自指)才能使名僧大德欣然。使他们神智清酲,勤奋修行,增进智慧。”又如,《茶酒论》说:“酒能破家散宅,广作邪淫,打却三盏已后,只是罪深。……吃了张眉竖眼,怒斗揎拳,状上只言粗豪酒醉,不曾有茶醉相言。”《茶酒仙女》则说:“(酒)饮一碗,烦恼心起,手摸刀柄,口乱言语;饮二碗,丢掉了理智谨慎心,产生种种诡计邪念;饮三碗,全然忘记罪孽;饮四碗竟勾引女仆、女商和娼妓;饮得再多,犯下十不赦罪。”虽然如此,《茶酒论》《茶酒争奇》《茶酒仙女》却各具本民族的风格特色,又有明显的差异。主要表现在《茶酒仙女》除以茶酒相争外,还涉及“汉族皇帝从神鸟中得到茶叶的故事;藏王赤松德赞向唐朝使者举杯敬酒以金城公主为母亲的历史传说;玛尔巴与米拉热巴结为师饮酒祝贺的故事;还可以读到天神和阿修罗齐心协力‘搅乳海’,从中得到月亮、甘露的神话以及圣人毕互巴为拖欠酒钱,把太阳拴在空中七日不落的传说。这些有关茶酒的历史传说、神话故事在汉文《茶酒论》中是没有的。”至于《茶酒仙女》中特有的藏族语汇,如茶仙名“希若卓玛”、酒仙名“德点堆子”、青稞酒、糌粑等,以及藏族特有的谚语,如“识箭置弓”(喻心中有数)、“无臂拔山”(喻极难达到)、“指甲掐虱子”(喻三方对证)、“分瓣捣蒜”(喻逐个决断)、“兔子归窟”(喻重访家园)等,更反映出浓厚的藏民族色彩。

除这一篇带有浓郁神话传说色彩的《茶酒仙女》外,藏族民间还流传着其他一些极富世俗人情味的AT293型故事,这就是《谁最可贵》(萧崇素搜集整理):

金锭、银锭、氆氇、藏靴和粮食结伴到西藏去。一路上它们不分贵贱,非常和好地走着。

但是到了拉萨以后,金锭、银锭、氆氇和藏靴却想:我们到了目的地了,在这里我们将天天和大活佛、大喇嘛、大堪布(原注:喇嘛寺院中的高级负责人)和有学问的格西(原注:研究佛经,经过一定考试的喇嘛教学位称号)见面,我们怎能和普通平常的粮食在一起平起平坐呢?这怕会惹人笑话吧!

于是,从这天起,它们开始分别开坐的位置。他们自己坐在火塘正面的“卡垫”上(上方,贵人座位),叫粮食去坐在火塘尾子上(下方,奴隶座位),并且叫它递茶递水,服侍它们。

粮食说:

“为什么要这样待我呢?我们不是一路出来,―路走着,都不分高下吗?”

金锭、银锭、氆氇、藏靴说:

“因为我们是最高贵的,我们从来只和上等人往来,因此该坐在上面的‘卡垫’上。至于你,你是最平常、最普通、最不值钱的,因此你应该坐在‘柯巴’(原注:即奴隶。系嘉戎语译音,们坐的下方。”

粮食说:

“既然你们都这样说,我就坐在下方吧!不过我却要告诉你们:你们虽然坐在‘卡垫’上,却都不见得有我贵重。世间一没有我,你们也都不会有了。现在且让你们暂时去高贵吧!”

说完,它就坐到“柯巴”的位置上,从自己的袋里取出馍呵、饼呵……自个吃着,不理它们。吃完后又把剩下的都放进袋子里去,又一碗一碗地喝着马茶,显出吃喝得非常舒服的样子。

这时金锭、银锭、氆氇、藏靴都感到饿了,但他们却没有饼和馍,只在一旁干瞪眼,看着粮食在那儿吃。哪知越看越饿,后来饿得几乎不能支持了。

最后它们一齐请求粮食给他们一点吃的,粮食却掉过头去,不理它们。

它们实在饿慌了,才一齐起来,自动走到下方去坐,请粮食坐到“卡垫”上去,并请粮食给它们一点吃的。

粮食说:

“我不是最平常、最普通、最不值钱的东西吗?为什么又要我坐在‘卡垫’上呢?”

金锭、银锭、氆氇、藏靴一齐鞠躬认错说:

“今后我们再不敢看轻你了,你虽然是最平常、最普通、最不值钱的东西,但是没有你,我们都将没有,都将会饿死了。”

粮食笑了笑,才拿了一点剩的给它们吃。

无独有偶,贵州兴仁布依族中也流传有《茶和酒》《谁的功劳大》等寓言故事,下面根据汛河搜集整理的转录如下。《茶和酒》:

一天,茶和酒在一起吟诗争论,都说自己了不起,别人总是不行。

茶说:

“在人们的生活中,我的贡献最大。”说完,随口吟道:

“一杯浓茶水,提神撵瞌睡;两杯清茶水,助人吟诗对;三杯香茶水,待客我为最。”

吟完,对酒说道:

“哪像你那样,对人只有害处没有益处。”说完,又随口吟道:

“三杯酒下肚,讲话就糊涂;五杯酒下肚,发疯又呕吐;七杯酒下肚,祸民把国误。”

酒听了茶的数落,很不服气,说:

“在人们的生活中,你的贡献哪有我的贡献大!”说完,也随口吟道:

“两杯茨藜酒,助兴精神抖;三杯糯米酒,结亲交朋友;四杯高粱酒,宴客我为首。”

吟完,对茶说道:

“哪像你那样,专供那些懒汉聚在茶馆里偷闲聊天,说别人长短!”说完,又随口吟道:

“一杯浓黄汤,懒汉最欣赏;两杯清黄汤,说别人短长;三杯淡黄汤,消磨好时光。”

当茶和酒正在争论得展劲时,井水走来听到了,就很和气地对他们说:

“你们不要争了!在人们的生活中,你们各有各的特长,各有各的贡献。你们要晓得啊,人们总不能成天光喝茶,或是成天光喝酒呀,就像人们既想听铜鼓,也想听唢呐;既想听月琴,又想听洞箫;既想听木叶,也想听山歌一样,这样,人们的生活才会丰富多彩呀。再说,我们大家要紧密的团结,互相帮助,互相配合,也才能为人们做出贡献啊!比如说,要是茶叶没有我,能泡成清香的茶水吗?要是糯米和粬没有我,能酿成醇香的酒吗?我要是没有茶叶、糯米和粬的配合,还不是一杯白水?”说完,也随口吟道:

“茶叶无水煮,干嚼涩又苦。米粬无水调,哪有酒味道?无米粬茶水,白水难待客。”

吟完,又说道:

“至于那些醉鬼和懒汉,是他们自己不检点和不知羞耻的恶果,我们是没有责任的。”

茶和酒听了井水的话,觉得很有道理,就再也不相争了。从此,他们各自默默地为人们做着应有的贡献。

(讲述者:黄利国【布依族】)

另一篇《谁的功劳大》,流传于兴仁、贞丰一带,讲述者为陈元龙。内容是“木匠、石匠、篾匠、铁匠四个人在一起聚会,争论着谁的功劳大”,最后由一位白胡子老公公加以劝导,指出他们“都为人们做出了贡献”,在人们的生活中,“缺少了哪一个也不行”;只有“团拢来在一起,共同努力,才能给人们做出更大的贡献”。还有,流行于浙江绍兴的《谁的本事大》等,也是此类型故事。

最后,顺便说一下,AT293型故事,在欧洲也十分流行,仅以《伊索寓言》而论。就有:

胃与脚关于力量互相争论。每回脚总说他是那么地有力,连肚皮也搬得动,胃答说道:“喴,朋友,但是假如我不给你们营养,那么你们也要搬不动了。”

有一回,蛇的尾巴主张由他领导,在先头走路。那些别的部分说道:“你没有眼晴鼻子,怎么引导我们,像别的动物那样?”可是他们不能说服他,随后那理性也败给他了。那尾巴就来指挥领导,拖了那全身盲目地跑,终于掉进一个石洞里,把蛇的背脊和全身都打坏了。尾巴摇摆着来请求那头,说道:“主妇,请救救我们吧,我争的意气真是太无聊了!”

石榴、苹果、橄榄各树争论果实的好坏。在争辩很激烈的时候,木莓从近旁的篱边看见了,说道:“朋友们,我们停止争斗吧!”

《伊索寓言》流行于欧洲各地,传入中国,今所知当以明天启五年(1625年)西安府刊金尼阁的译本为最早。仅有二十二则,巴黎图书馆藏有两抄本,书名《况义》,其中就有AT293型故事,只是译得古色古香而已:

一日形体交疑乱也,相告语曰,我何繁劳不休?首主思虑,察以目,听以耳,论宣以舌,吃哜以齿,挥握奔走以手足:如是,各司形役,但彼腹中脾肚,享受晏如,胡为乎直?遂与誓盟,勿再奉之,绝其饮食。不日肢体渐惫,莫觉其故也:首晕,目瞀耳聩,舌槁齿摇,手颤足躟。于是腹乃吁曰,慎勿乖哉,谓予无用。夫脾,源也,血脉流传,全体一家;抑脾庖也,尔饔尔湌,和合饱满,具咸宁矣。

义曰:天下一体,君元首、臣为腹,其五司四肢皆民也。君疑臣曰,尔靡大俸;愚民亦曰,厉为我。不思相养相安,物各有酬,不则相伤;无民之国,无腹之体而已。

这样,中外AT293型故事,在17世纪初有了交流。其实早在公元9世纪至公元12世纪的日本平安时代,是日本的统治阶级与知识阶层自觉地渴望获得中国文化的第一个高潮时期,这一类型故事,在此时就传入了日本,并且为日本学者模仿创作出新的作品来。这就是此时空海写出的“被称为日本最早的思想小说的《三教指归》”。据严绍璗、王晓平著《中国文学在日本》一书介绍,《三教指归》原名《聋瞽指归》,是空海二十四岁时的作品,“书中人物有兔角公,他的外甥游荡儿蛭牙公子,儒教龟毛先生,道教虛亡隐士,佛教假名乞儿等五人,作品由他们展开了一场戏剧式的对话。写兔角公请来龟毛先生,对不务正业的蛭牙公子加以规劝,龟毛先生讲起儒教忠孝、立身、人世的道理,由于他的教诲,蛭牙决心改邪归正。接着,原来在场故作痴愚的虚亡隐士开了口,讲述老庄道家的超凡脱俗之道,特别称道长生久存、升天得道的神术,以此说明道胜于儒……。假名乞儿标榜三世因果,认为普济众生才是真忠孝,大倡《无常赋》《受报词》《生死侮赋》陈说五戒、十善、六道轮回之理,赞颂佛德。于是众皆叹服。作品最后以表现三教要旨的‘十韵诗’作结”。这篇作品,其主旨在于“评定三教,即儒、道、佛的优劣”,“而论及佛理”;其表现手法,既吸收了汉赋主客问答,虚构人物,展开辩论以及唐人“三教论衡”的形式,恐怕也受唐人传奇《玄怪录·元无有》《东阳夜怪录》之类的影响吧?而从题材情节的类型上看,自应属于“争大”型一类了。

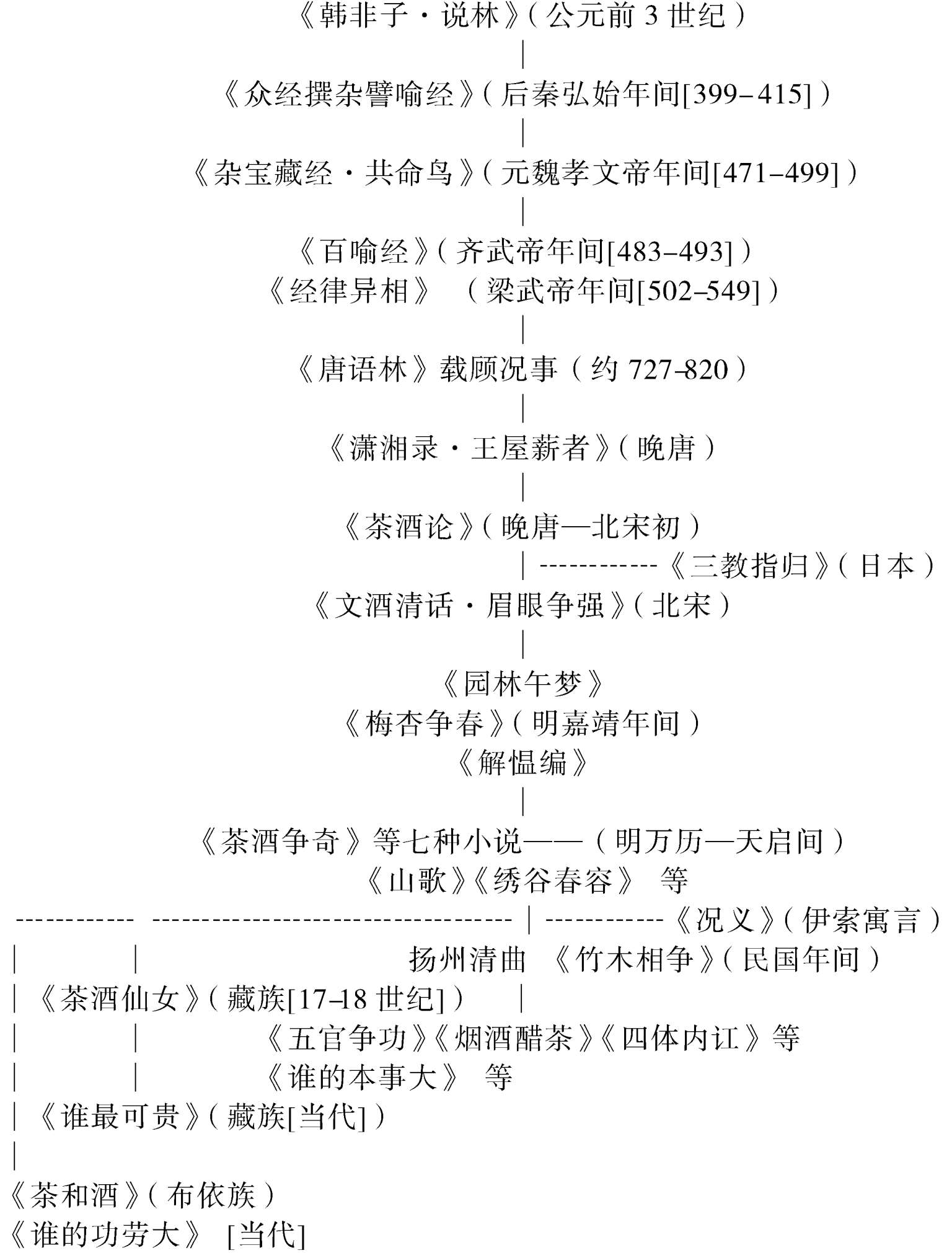

最后,将上述各种作品,依大体时间的顺序排列为下表,以明其发展轨迹(关系无法十分明确者,以虚线连结):

又,《一千零一夜》(李维中译,花山文艺出版社,1998年6月版)第4卷《男女尊卑贵贱之争》也是“争大”型故事,有兴趣者也可以参看。