往前数几代,我们的祖先很可能会把东西比喻成一粒在阳光下飘浮的尘埃来表示它的渺小;如果要表示庞大,也许会用一座山来比喻;如果他们稍微见多识广些,甚至会用地球本身来比喻;如果他们很有学问,也许可以想象出更大的东西——星星依附的天空。

今天,我们对大和小的感知已经远远超出了我们的祖先所能理解的范围。至少在一定程度上,这要归功于我们对弧形玻璃片富有想象力的使用:显微镜和望远镜的发明。

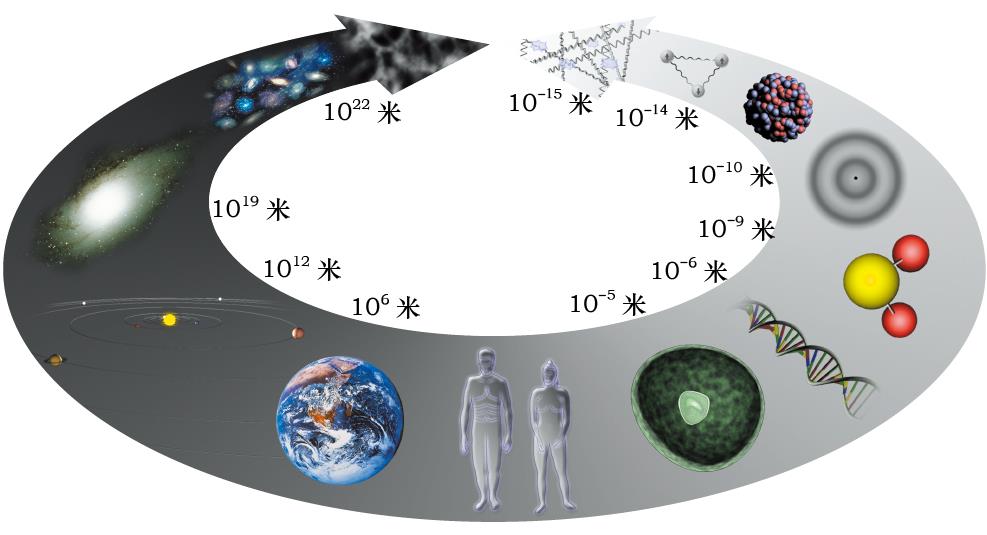

我们对宇宙的理解,既涉及难以想象的大,也涉及不可思议的小。原子核是微乎其微的,但了解它的性质能帮我们认识世界上最庞大的东西:宇宙本身。在图 “微观遇上宏观” 中,不可思议的小和难以想象的大在顶端相遇。等看到本书的结尾,我们就会知道,我们对最大尺度的宇宙的理解是如何建立在我们对最小尺度的事物的理解之上的,反之亦然。

人类的尺度处于浩瀚的宇宙与渺小的原子核及其构件之间。在很久以前,难以想象的小物体之间发生的摩擦催生了整个广袤宇宙。如今,我们只有理解这极小的尺度上的自然,才能理解整个宇宙。这就是图中微观与宏观相遇的原因。

我们都很熟悉大小接近人体尺寸的物体,但要实在地去感受一个比地球直径长得多的长度是很困难的。比如地球与太阳之间的距离就已经相当令人难以理解了,它大约是150 000 000 000米。如果乘坐喷气式客机到太阳,飞行时间会超过20年,这对你的腿部血液循环绝不是什么好事。

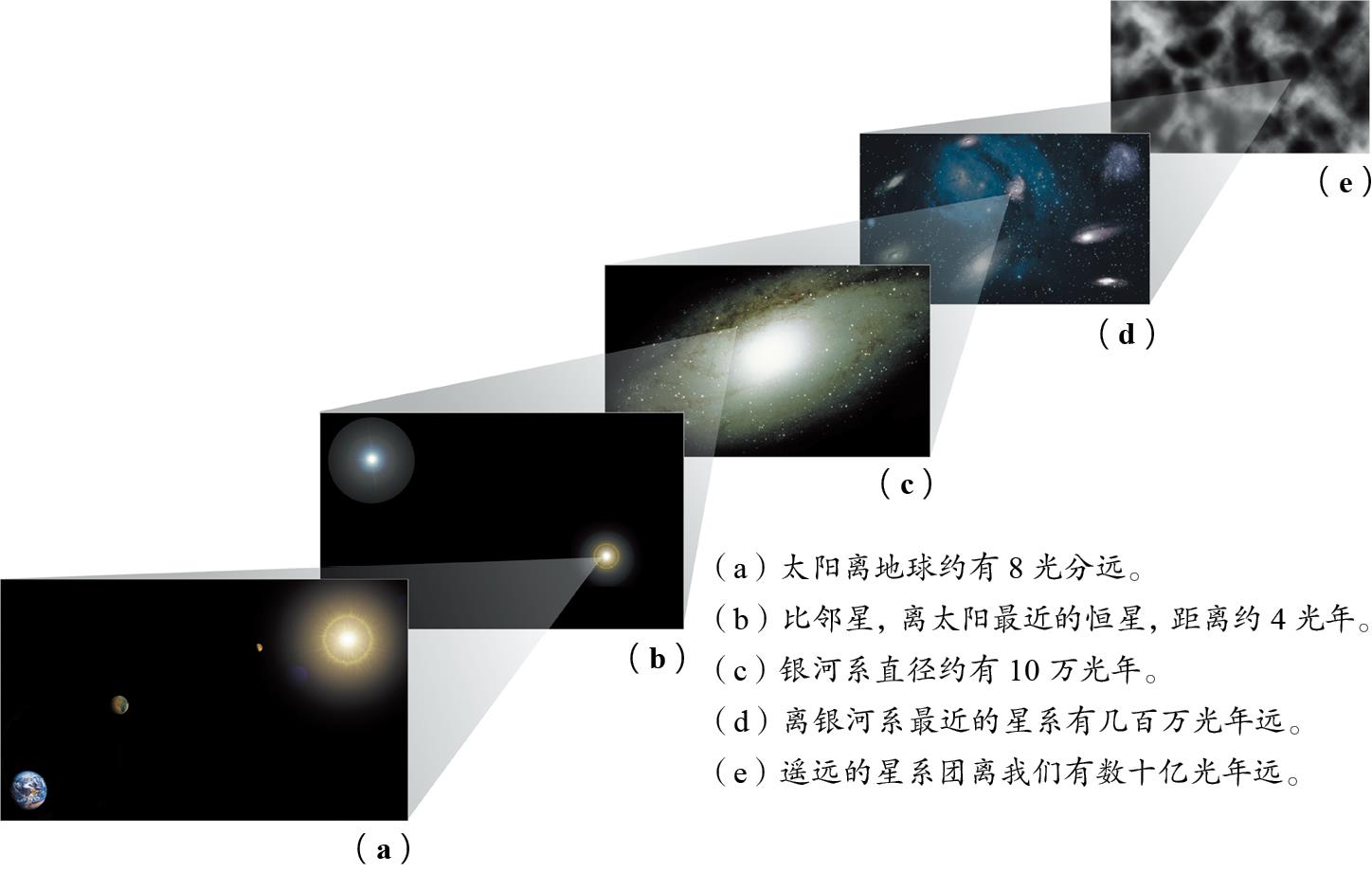

处理这样大的数字会很麻烦,150 000 000 000通常被写成1.5×10 11 ,推荐看看 “聊聊尺寸” 的表格。展望更大的宇宙空间,我们就需要引入更大的单位。天文学家习惯使用一个比米大得多的单位来描述长度,它基于真空中的光速,即299 792 458米/秒。光在一定时间内所走过的距离是一个很好用的长度单位。比如,光从太阳走到我们这里需要约8分钟,我们可以说太阳距离我们有8光分远。离太阳较远的矮行星冥王星距离我们有6光时。但要表示太阳系以外的遥远天体到我们的距离时,“光年”才是好用的单位。太阳系外距离我们最近的恒星是半人马座的比邻星,它发出的光需要大约4年才能到达我们这里,我们就说它离我们有4光年远。4光年大约是38 000 000 000 000 000米,即3.8×10 16 米。

我们熟悉的单位“千米”只是1 000米,“毫米”只是千分之一米,这对讨论宇宙尺寸的大或原子尺寸的小没有任何帮助。这张表列出了几乎所有的单位词头,它们不仅适用于长度等尺寸,也适用于质量等其他物理量。

让我们看得更远些,在一个自转的巨大圆盘——银河系里,有着大约2 000亿(2×10 11 )颗恒星,太阳也只不过是其中之一。银河系的直径约有10万光年,这意味着自恐龙灭绝以来,光可能穿过它大约650次。

再看得更远些,宇宙里遍布着像 “M81旋涡星系” 这样的星系。它们组成了星系群,由巨大的空旷区域隔开。离我们的银河系最近的大星系是仙女星系。在一个晴朗的黑夜,肉眼可以看到它发出的一团微弱光芒,大小如月球。仙女星系距离我们约220万光年,是本星系群的一员。本星系群是一个包括银河系在内的小型星系群。一个功能强大的望远镜可以观测到宇宙里绝大部分的星系。当我们的观察深入如此程度,从宇宙边缘射来的光要想到达我们所在之处,需要在宇宙诞生之初就开始“旅行”。宇宙诞生和开始膨胀大约是138亿年前的事,因此宇宙边缘距离我们有大约138亿光年。我们所能观察到的宇宙最远点就是可观测宇宙的极限(见图 “宇宙距离阶梯” )。

M81旋涡星系距离地球约1 200万光年,包含约2.5亿颗恒星。当然也有些星系不是旋涡状的,比如在图“ 微观遇上宏观 ”中左边的星系。(图片由斯皮策空间望远镜拍摄,美国航天局提供)

与太阳到和它最近的另一颗恒星的距离相比,地球离太阳非常近。而在银河系这个巨大范围内,太阳和这颗恒星也算是邻居。再向外看我们所在的本星系团,又几乎看不见银河系存在。与可观测宇宙的广袤相比,所有的这些似乎都是微不足道的。

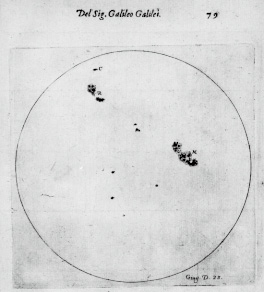

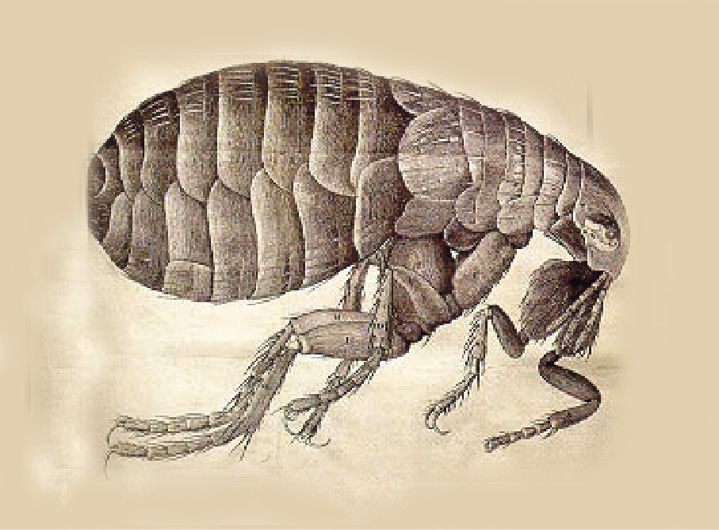

我们只能用肉眼观察到宇宙距离阶梯上的一两级。伽利略是第一个用望远镜探索天空的人,他看到了 太阳黑子 。半个世纪后,罗伯特·胡克(见图 “微观世界的第一眼” )迈出了探索微观世界的第一步。现在我们也将踏上前往微观世界的旅途。

在1610年前后,伽利略使用他的望远镜,看到了我们单凭肉眼不可见的事物。这是他画的太阳黑子草图。(英国皇家天文学会)

在17世纪中后期,罗伯特·胡克和安东尼·范·列文虎克探索了微观世界。他们的发现,例如罗伯特·胡克画的这只跳蚤,震惊了那一代人。

大多数人熟悉的最小长度单位是毫米(千分之一米),但对于许多只能通过显微镜观察的物体而言,长度单位用微米更为合理。1微米是百万分之一米,或千分之一毫米。在血液里流动的红细胞直径约7微米,典型的细菌大小只有1微米左右,而病毒——引起感冒等许多疾病的罪魁祸首,其大小可以从百分之几到十分之几微米不等。

尽管病毒很小,但它们并不是世上最小的物质,它们和其他东西一样都是由原子组成的。所有的东西都是只由几类原子通过不同的排列组合而成,组合方式种类繁多,数不胜数。原子只有几万分之一微米大,在一个普通的病毒中就大约有10亿个原子,如果我们用杯子去量整个地表上有多少水,那么水的杯数还没有一杯水里的原子数多。

本书讨论的实体比原子还小得多。每个原子的中心都有一个原子核。典型原子核的大小不到原子的万分之一——它是一束集中的质量与能量(见图“ 宇宙距离阶梯续 ”),至于我们是否已经找到了原子核的极限这个问题,我们将在后续讨论。

我们能对原子核这样微小的事物了解很多,这似乎很令人惊讶。显微镜确实已尽可能地拓宽了人类的视野,帮我们看到了细菌,但没有任何光学显微镜能让我们看到病毒,当然也不能指望通过它看到原子或是原子核,这一局限是光的性质造成的。

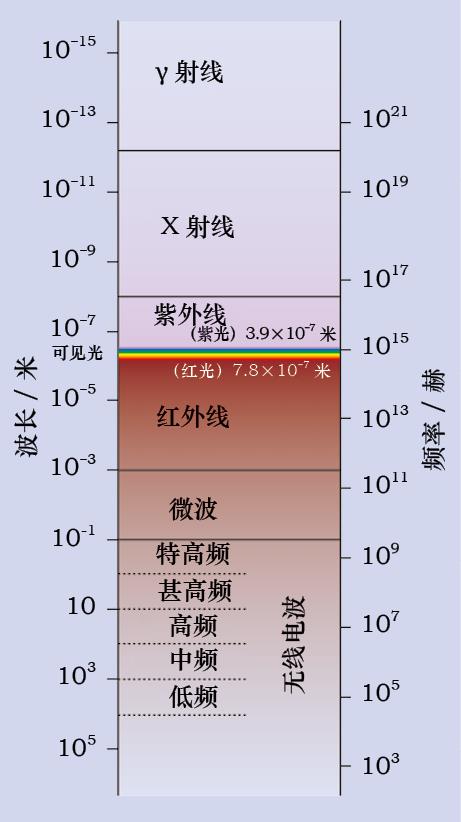

可见光是一种 电磁辐射 ,其他电磁辐射有无线电波、微波、红外线、紫外线、X射线和γ射线。电磁辐射以波的形式传播:不同电磁辐射的波长不同,而波长取决于电磁辐射所拥有的能量大小。电磁辐射在真空中都能以光速传播。直到19世纪初,托马斯·杨才证明了可见光也能以波的形式传播,可它是什么波呢?直到19世纪末,人们才证明可见光是由电场和磁场产生的波,因此它是电磁辐射。

可见光的波长在紫外线的波长和红外线的波长之间。可见光只是一种电磁辐射。所有电磁辐射在本质上是相同的,只是波长(单位为米)和频率(即周期的倒数,单位为赫)不同。

可见光的波长为0.38~0.78微米。任何比可见光的波长更小的物体,以及物体上任何比可见光波长小的特征,都无法用这种电磁辐射来辨别;也就是说,当被观测物体比照在它身上的光的波长还要小的时候,要靠这个光看见它就不可能了。这就是为什么没有光学显微镜能帮我们看到极微小的物体。也是因为波长的局限,病毒直到20世纪40年代才被观测到。观测病毒不得不等到一种全新显微镜的发明,它不能使用可见光作为观测波。

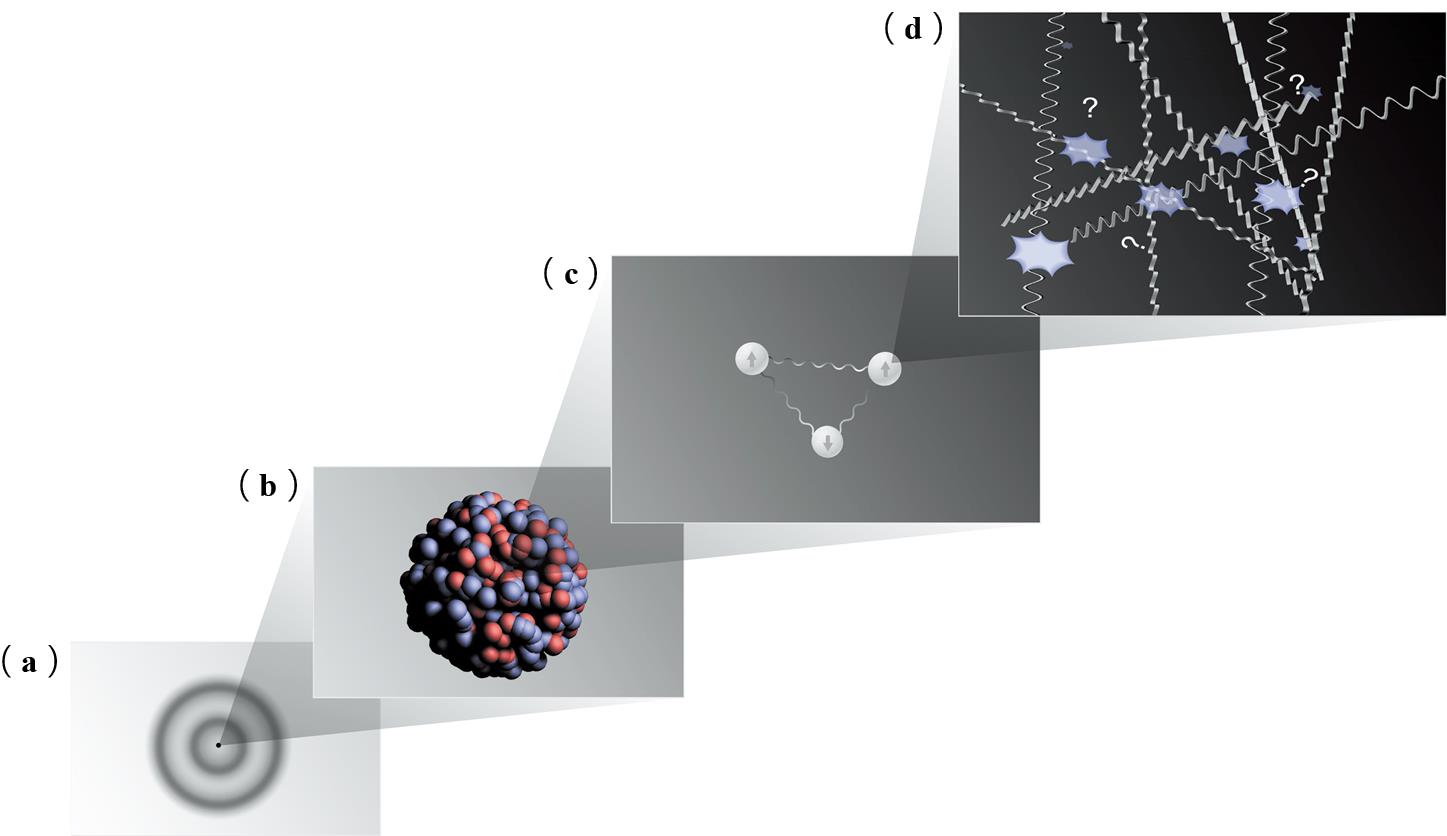

(a)在原子内,电子以概率云的形式存在,这里用模糊的环表示。原子核位于原子的中心,其半径不及整个原子半径的万分之一。

(b)原子核由质子(图中用红色表示)和中子(图中用蓝色表示)组成。

(c)质子和中子由3个夸克组成(质子由两个上夸克和一个下夸克组成,中子由一个上夸克和两个下夸克组成),一个夸克不能单独存在。

(d)更具有猜测性的是“超弦”或“膜”。夸克、电子和其他所谓的点粒子可能是由这种难以想象的小“弦”或“膜”组成的。

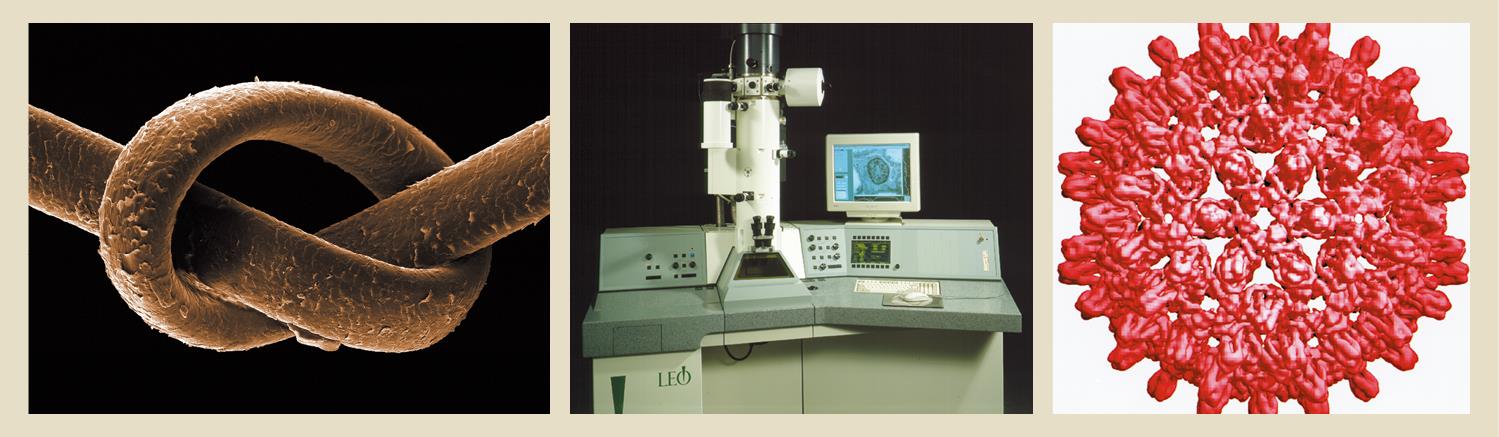

中间是一台现代电子显微镜,左侧是人类发丝,右侧是直径约为发丝的万分之一的乙型肝炎病毒外部的脂蛋白囊膜,脂蛋白囊膜既保护了病毒本身,又是让我们了解肝细胞免疫系统的钥匙。(图像用 LEO显微镜观测,约翰·贝里曼、英国剑桥大学分子生物学实验室提供)

这种革命性的发明是 电子显微镜 ,它使用波长比可见光小得多的成束的电子作为观测波。电子是存在于每个原子中的带电粒子,它携带负电荷,它也可以表现出波的性质。电子拥有波的性质是法国物理学家 路易·德布罗意 的伟大发现。这一发现是朝着理解亚原子世界的结构和特性迈出的关键一步。

路易·德布罗意 ,1892—1987,第一位发现物质波的人。(诺贝尔基金会版权所有)

电子既是粒子,又有波一样的表现,这听起来很矛盾。可这是量子力学的基础,在量子力学中,电子有时像波,有时像粒子。量子力学是用来解释原子、原子核这种微观世界物质的理论。大部分情况下,聚在一起的许多电子可以看作一个具有明确波长的波,其波长随着电子动量的增加而变短。电子束作为波,也带电,我们可以通过磁透镜来利用电子束,这就是制造电子显微镜的基础。电子束的波长越短,我们就能获得越多被观测对象的细节。这就是电子发挥作用的地方,而且我们可以很方便地获得波长比可见光波长短得多的电子束。唯一的挑战在于如何产生波长尽可能短的电子束。

增加电子束的动量可以缩短其波长,我们可以在电场中让电子加速,从而让它获得高动量。电场会对身在其中的带电粒子(当然也包括电子)产生作用力。当电子被释放在带电压的真空中,电子就会加速运动。这就是电子在阴极射线管中被加速的原理,以前的电视机和计算机显示器都使用这种电子管。在阴极射线管中,电子束(也称“阴极射线”)被聚焦到一个“点”上,射到屏幕上描摹出画面。为了使电子束的波长小到足以分辨出病毒的细节,电子显微镜给电子束的能量会是电视机上的阴极射线管给的10倍甚至更多。

原子比病毒还要小得多。如今我们已经知道原子在大多数材料中是如何排列的,但在20世纪的前10年,许多科学家还在怀疑原子是否存在。

我们现在有基于量子力学的全面理论,其解释了原子如何排列形成固体和液体。但是我们怎么去证实这些理论呢?我们能否亲眼看到原子在固体中排列的形式呢?

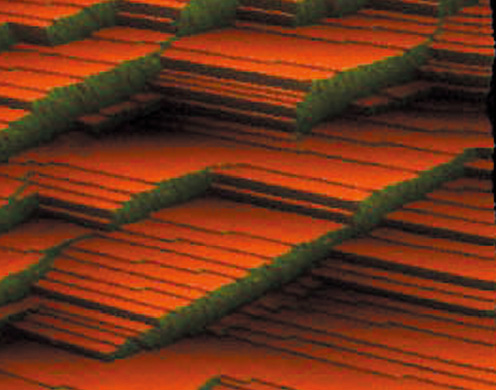

当然,可见光不可能帮我们确定原子在物质中的排列,但如今我们已经能记录下晶体表面原子的影像,这些影像是用一种特殊的电子显微镜拍摄的,它叫扫描隧道显微镜,图 “原子层的成像” 是它拍摄到的图像之一。之后我们会了解到,高能电子束对于测量原子核也很有帮助。但后来的事实证明,一种不可见的电磁辐射——X射线,才是测量物质结构最重要的工具。

这是通过扫描隧道显微镜看到的硅化铁晶体表面。最小的一层就是一个原子的厚度。(剑桥大学纳米科学实验室提供图片)

X射线的波长约为可见光的千分之一。不幸的是,制造X射线显微镜是不可能的,因为没有合适的透镜系统可以使X射线在仪器内聚焦。尽管如此,在X射线被发现后不久,人们还是拿它来研究物质结构。使用它的秘诀是利用波的一种性质:干涉。

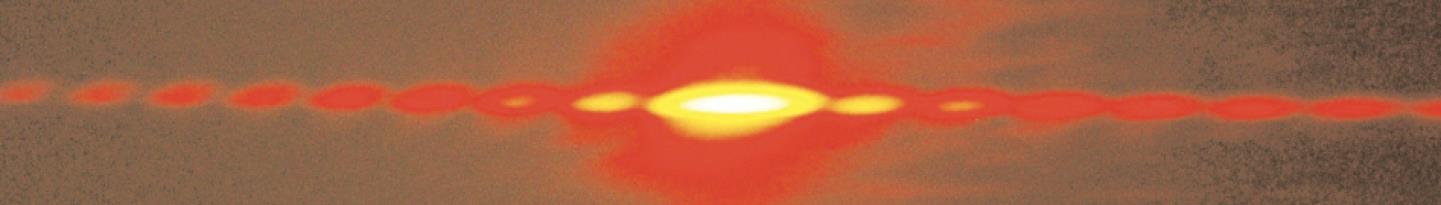

19世纪初, 托马斯 · 杨 展示了当可见光穿过一对狭缝后,形成明暗间隔的条纹,即干涉图,见图 “光的双缝干涉图” 。

光穿过两个狭缝形成的干涉图证明了光的波动性。

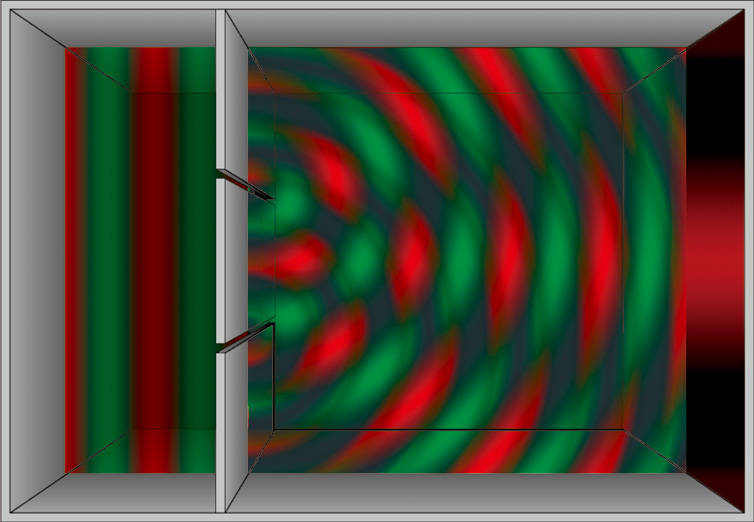

在图 “波如何发生干涉” 中,我们用水波解释了这种干涉图的形成原理。知道了光的波长和狭缝的间距,我们就能推算出干涉图的细节。更复杂的孔洞组合形成所谓的“光栅”,可以让穿过它的光形成更为复杂的明暗间隔条纹。反过来,从特定的复杂干涉图推算,我们也能得出形成这种干涉图的“光栅”。

当光通过一个小孔或缝隙时,投射在远处的屏幕上后会呈现明暗相间的条纹。同样的情况会发生在所有的波上,包括水波,从水波观察这个现象更容易看清楚波发生干涉的时候到底发生了什么。

波在遇到有小孔或缝隙的障碍物时会散开,当波长与障碍物的小孔或缝隙的大小相当时,最容易观察到这个现象。这种散开的现象被称为衍射。来自不同小孔或缝隙的波相互干扰,一个波的波谷与另一个波的波峰相遇时,它们会相互抵消,波就消失了。对于光波来说,这意味着在两个波的波峰波谷相遇的地方会出现暗纹,正如托马斯·杨发现的那样。

托马斯·杨 ,1773—1829,科学多面手。托马斯·杨首先为光的波动性找到了铁证。(美国物理研究所埃米利奥·塞格雷视觉档案馆提供图片)

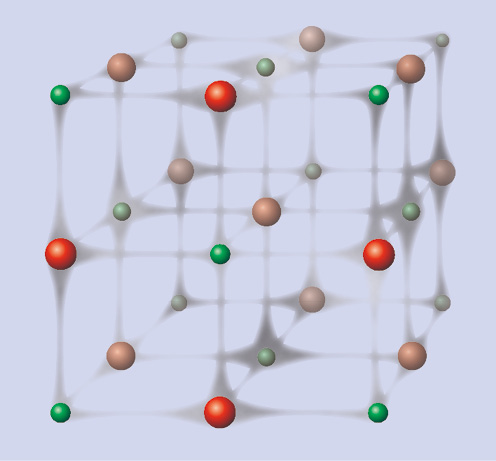

在冯·劳厄、威廉·亨利·布拉格及他的儿子威廉·劳伦斯·布拉格发现晶体中有序排列的原子可以看作光栅后,我们对原子的探究得到了突破性的进展。是这样的:X射线通过食盐(主要为氯化钠)晶体后可以得到干涉图,通过这张干涉图我们可以反推出食盐晶体中钠原子和氯原子之间的距离(见图“ 食盐晶体 ”)。我们还用X射线研究了许多比食盐晶体更有趣的晶体结构,比如在1953年的剑桥大学实验室里,正是通过研究X射线穿过脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid,DNA)结构后产生的干涉图,弗朗西斯·克里克和詹姆斯·沃森找到了生命组成中的关键分子的结构:双螺旋结构。

食盐晶体由交叉排列的钠原子和氯原子组成,呈规则的立方体阵列。原子之间的距离可以根据X射线穿过它产生的干涉图推算出来。

我们还可以更深入地了解物质的结构,辨别出比晶体结构更微小的东西。要做到这一点,我们必须找到比X射线波长更短的波,这就要考虑德布罗意找到的高能电子束了。这样的电子束不仅能用于电子显微镜帮我们研究病毒,要让它拥有更高的能量和更短的波长也是可能的。这为研究比病毒小得多的物体打开了大门:高能电子束形成的干涉图能让我们研究原子核的大小和形状。

现在我们离开原子进入原子核的领域,它的大小不到原子的万分之一。当X射线首次被用于研究晶体时,我们没有理由怀疑大自然会有如此小的结构。这个亚原子世界的线索来自一个让人完全意想不到的新性质:放射性。