接下来从一般图像志问题转向具体的文艺复兴时期图像志问题 16 ,我们自然会对文艺复兴这个名称由之而来的那个现象感兴趣:古典传统的再生。

撰写艺术史的早期意大利作家,如洛伦佐·吉贝尔蒂[Lorenzo Ghiberti]、莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂[Leone Battista Alberti],尤其是乔治·瓦萨里[Giorgio Vasari],都认为古典艺术在基督教时代初期就被废弃了,直到它成为文艺复兴风格的基础时才得以复兴。在这些作家看来,古典艺术被废弃的原因是蛮族的入侵以及早期基督教神父和学者的敌意。

这些早期作家的观点正谬参半。就中世纪期间古代传统并没有完全中断而言,他们是错的。文学、哲学、科学和艺术的古典观念继续存在了数个世纪,特别是在查理曼[Charlemagne]及其追随者有意复兴这些观念之后。但当文艺复兴运动开始时,就对古典传统的一般态度发生了根本性的变化而言,他们又是正确的。

中世纪的人绝没有无视古典艺术的视觉价值,他们对古典文学的知识价值与诗性价值极为关注。但值得注意的是,就在中世纪盛期(13和14世纪),古典 母题 没有被用于表现古典 主题 ,而反过来,古典 主题 也没有通过古典 母题 来表现。

例如,在威尼斯圣马可大教堂的立面可以看到两块尺寸相同的大浮雕,一块是公元3世纪罗马人的作品,另一块是差不多正好一千年后在威尼斯制作的(图5、6)。 17 两者的 母题 是如此相似,以至于我们会忍不住猜测,中世纪的石雕匠是有意模仿那件古典作品的,以便给它们配成对。但罗马的浮雕表现的是赫拉克勒斯[Hercules]扛着厄律曼托斯山的野猪[Erymanthean boar]交给欧律斯透斯王[King Euristheus],而中世纪的制作者用波浪起伏的衣饰替代狮皮,用龙替代受惊的国王,用牡鹿替代野猪,这样就把神话故事变成了有关拯救的寓意像。在12和13世纪的意大利美术和法兰西美术中,我们发现了大量相似的情况,即直接且有意地借用古典母题,异教主题也变成了基督教主题。这里只需提几个所谓原始文艺复兴[proto-Renaissance]运动的最著名例子便足够了:圣吉尔隐修院[St. Gilles]与阿尔勒[Arles]的一些雕像;兰斯大教堂有名的群像《圣访》[ Visitation ],它在很长一段时间都被视为16世纪的作品;或是尼古拉·皮萨诺[Nicolo Pisano]的《博士来拜》[ Adoration of the Magi ],其中的圣母马利亚与圣婴耶稣的群像显示出了仍然存在于比萨墓园[Camposanto]的菲德拉石棺[Phaedra Sarcophagus]的影响。但是比这类直接的模仿还要更加常见的,是古典母题持续不断地流传下来,成为传统的一部分,其中一些母题被连续用于各式各样的基督教图像。

一般来说,这种重新解释显示了某种图像志的亲缘性,如俄耳甫斯[Orpheus]的形象被用于表现大卫,将刻耳柏洛斯[Cerberus]拽出冥府[Hades]的赫拉克勒斯的类型被用于描绘从地狱边缘拯救亚当的基督。 18 但在另外一些例子中,古典原型与其在基督教中的借用之间纯粹是构图上的关系。

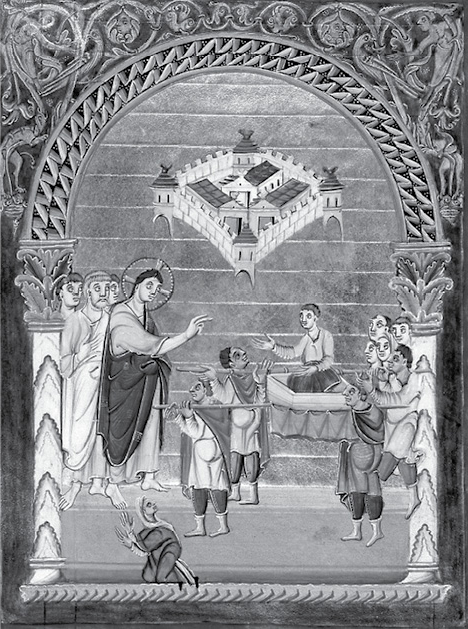

另一方面,当一位哥特时期的写本插图画家必须图解拉奥孔[Laocoön]的故事时,拉奥孔就变成了一个身穿哥特式服装的粗野秃顶的老头,用本该是斧子的工具攻击祭祀的公牛,他的两个孩子悬浮在画面的底部,几条海蛇从水池中敏捷地露出。 19 埃涅阿斯[Aeneas]与狄多[Dido]被描绘成一对正在对弈的时髦的中世纪情侣,或者可能作为一组群像出现,就像先知拿单[Prophet Nathan]站在大卫面前,而不像古典的英雄站在其情人面前(图12)。在一块哥特式墓碑上,提斯柏[Thisbe]正等待皮拉摩斯[Pyramus]的到来,墓碑上的铭文写着“Hic situs est Ninus rex”[这里躺着尼努斯王],铭文前有一个常见的十字架(图11)。 9 20

古典 母题 被赋予了非古典的意义,以及在非古典的背景中用非古典的人物来表现古典 主题 ,如果我们追问产生这一奇特的分离的原因,那么明显的答案似乎就在于再现传统与文本传统之间的差异。艺术家将赫拉克勒斯的母题用于基督像,或是将阿特拉斯[Atlas]的母题用于福音书作者像(图7—10) 21 ,都是基于对眼前的视觉模型的印象完成的,无论他们是直接复制古典时期的典范之作,还是去模仿派生于古典原型但经过了一系列中介变化的更晚近的作品。把美狄亚[Medea]表现为中世纪公主,或是把朱庇特[Jupiter]表现为中世纪法官的艺术家,将仅仅在文献资料中才找得到的描述转译成了图像。

以上情况的确如此,而且无论是对于中世纪研究者,还是对于文艺复兴时期图像志研究者来说,将有关古典主题尤其是有关古典神话的知识传递给中世纪并一直在中世纪流传的文本传统都最为重要。因为甚至在意大利的15世纪,许多人所获得的有关古典神话和相关主题的观念,都还是来自这一复杂的且常常错误极多的传统,而不是来自纯正的古典文献。

仅就古典神话而言,这一传统的传播途径可以概括如下。希腊晚期的哲学家已经开始将异教诸神与半神解释为不过是自然力量或道德品质的化身,他们中的某些人甚至将这些神祇或半神解释为经过后人神化的凡人。在罗马帝国的最后一个世纪,这些倾向得到了极大的加强。在基督教教父们竭力证明异教诸神不是虚妄就是恶毒的魔鬼时(以此方式将有关异教诸神的许多宝贵信息传递下来),异教世界本身早已变得如此疏远它自己的神祇,以致一般受过教育的人不得不在百科全书、教谕诗或小说、有关神话的专论,以及对古典诗人的评论中来研读这些神祇。在这些古代晚期的著作中,神话人物以一种寓意性的方式得到解释,或者用中世纪的说法,得到“道德化”。其中重要的著作有马尔蒂亚努斯·卡佩拉[Martianus Capella]的《墨丘利与语文学的联姻》[ Nuptiae Mercurii et Philologiae ]、富尔根丘斯[Fulgentius]的《神话学》[ Mitologiae ],更为突出的是塞尔维乌斯[Servius]对维吉尔[Virgil]的出色评注,这部评注书比维吉尔的原文长三四倍,或许读者也更广泛。

在中世纪,这些著作和其他同类著作得到了充分的利用和进一步的发展。神话志知识[mythographical information]就这样得以保存,并为中世纪诗人与艺术家所用。首先是在百科全书中,其发展始于比德[Bede]和塞维利亚的伊西多尔这些早期作家,得到拉巴努斯·毛鲁斯[Hrabanus Maurus](9世纪)的延续,在博韦的樊尚[Vincentius of Beauvais]、布鲁内托·拉蒂尼[Brunetto Latini]、巴托罗缪·安戈里科斯[Bartholomaeus Anglicus]等中世纪盛期作家的鸿篇巨制中臻于顶峰。其次在中世纪对古典与古代晚期文本的评注中,尤其是对马尔蒂亚努斯·卡佩拉的《墨丘利与语文学的联姻》的评注,约翰内斯·司各脱斯·埃里杰纳[Johannes Scotus Erigena]等爱尔兰作者又对之加以评注,欧塞尔的莱米吉乌斯[Remigius of Auxerre](9世纪)也做了权威性的评注。 22 最后是在关于神话的专论中,如所谓的《神话作家I》[ Mythographus I ]和《神话作家II》[ Mythographus II ],它们在年代上仍是早期的,并且主要基于富尔根丘斯和塞尔维乌斯的著作。 23 这类作品中最重要的,当属所谓的《神话作家III》[ Mythographus III ],据推测是由一位伟大的英国经院学者亚历山大·内卡姆[Alexander Neckham]所作; 24 他的专著对1200年左右所能找到的全部资料做了极为精彩的论述,堪称中世纪盛期神话志的总括性汇编,甚至彼特拉克[Petrarch]在其诗歌《阿非利加》[ Africa ]中亦用来描述异教诸神的形象。

从《神话作家III》问世到彼特拉克的时代,对古典神祇的道德化解释进一步得到了加强。人们不仅用一般性的说教方式来解释古代神话中的人物,而且还十分明确地将这些人物与基督教的信仰联系在一起。例如,皮拉摩斯被解释为基督,提斯柏被解释为人类灵魂,狮子被解释为弄脏了它衣服的罪恶;萨图恩[Saturn]既是褒义也是贬义地用作神职人员的一个行为榜样。这类著作的例子很多,有法文本《道德化的奥维德》 25 、约翰·里德瓦尔[John Ridewall]的《富尔根丘斯隐喻》[ Fulgentius Metaforalis ] 26 、罗伯特·霍尔科特[Robert Holcott]的《道德化故事》[ Moralitates ]和《罗马武功歌》[ Gesta Romanorum ],尤其是一位名叫彼特鲁斯·贝尔克里乌斯[Petrus Berchorius]或皮埃尔·贝尔苏尔[Pierre Bersuire]的法国神学家在1340年左右用拉丁文撰写的《道德化的奥维德》。他本人与彼特拉克相识。 27 他的著作前面专门有一章关于异教诸神,主要依据《神话作家III》,但充实了一些尤属基督教的道德说教。这篇导论连同为求简洁而单独挑出的道德说教,以《阿尔贝里库斯,诸神形象手册》[ Albricus, Libellus de Imaginibus Deorum ]为名单独刊行,受到人们的欢迎。 28

一个极为重要的新开端始于薄伽丘[Boccaccio]。在《诸神谱系》[ Genealogia Deorum ] 29 中,他不仅对大约1200年以来大量增加的材料做了新的研究,而且还有意地尝试回到真正的古代文献,并仔细地对这些文献做相互的校勘。他的专论标志着人们开始对古典文化采取一种批判的或科学的态度,可以称其为L. G. 吉拉尔德[L. G. Gyraldus]所作《诸神起源……纲要》[ De diis gentium…Syntagmata ]这类文艺复兴时期真正的学术专著的先声。从吉拉尔德的角度看,他完全有资格看不起他的那位最受欢迎的中世纪前辈,视他为“下层平民的和不可靠的作家” 9 30 。

需要注意的是,直到薄伽丘的《诸神谱系》之前,中世纪神话艺术的活动中心都是一个远离直系地中海传统的区域:爱尔兰、法国北部和英格兰。古典文化传给后世的最重要的史诗主题“特洛伊诗系”[Trojan Cycle]也同样如此;它的第一部权威性的中世纪修订本《特洛伊传奇》[ Roman de Troie ]出自贝尔努瓦·德·圣莫尔[Benoit de Ste. More],一个布列塔尼[Brittany]本地人之手,它被频繁地删减、概括,并被译成其他各种方言。我们事实上可以说原始人文主义[proto-humanistic]运动,即积极关注古典主题,无视古典母题,这一运动的中心在欧洲北部地区;与此相反的是原始文艺复兴运动,即积极关注古典母题,无视古典主题,这一运动的中心在普罗旺斯[Provence]和意大利。要理解真正的文艺复兴运动,我们必须要记住这样一个重要的事实:彼特拉克在描述其罗马祖先的诸神时不得不查阅一个英格兰人编写的纲要,15世纪的意大利写本插图画家为图解维吉尔的《埃涅阿斯纪》[ Aeneid ]也不得不求助于《特洛伊传奇》的写本及其转抄本中的插图。因为这些写本和转抄本是非专业的贵族们爱不释手的读物,早在供学者和学生们阅读的维吉尔史诗原文出现很久以前就有人为它们画了许多插图,并引起了专业的写本插图画家的注意。 0 31

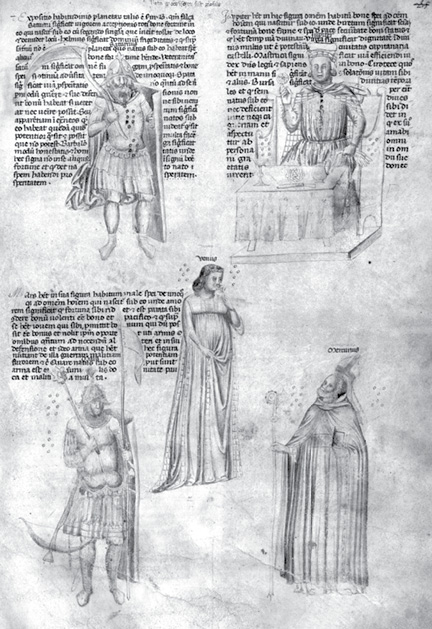

的确可以很容易看出来,从11世纪末便试图将原始人文主义的文本转译成图像的艺术家们,不得不用一种完全不同于古典传统的方式来描绘这些文本。其中最早,也最引人注目的一个例子是一幅大约作于1100年的写本插图,可能由雷根斯堡[Regensburg]画派绘制,根据莱米吉乌斯《马尔蒂亚努斯·卡佩拉评注》[ Commentary on Martianus Capella ]的描述,它画的是古典诸神(图13)。 32 画中的阿波罗乘坐一辆农家马车,手里举着一种由美惠三女神[Three Graces]的胸像组成的花束。萨图恩看起来像是一个罗马式门窗侧壁上的人物,而不像奥林波斯众神之父,朱庇特的鹰 33 就像福音书作者圣约翰的鹰或圣格列高利[St. Gregory]的鸽子一样,头上有一个小小的光环。

再现传统与文本传统之间的这种对照虽然十分重要,但仅仅如此,还不足以说明中世纪盛期艺术特征的古典 母题 与古典 主题 之间的奇特分离。因为即便在古典造像的某些领域中有过某种再现传统,一旦中世纪的人获得了一种全然属于他们自己的风格,他们便有意地放弃这种再现传统,转而采用一种完全非古典的再现方法。

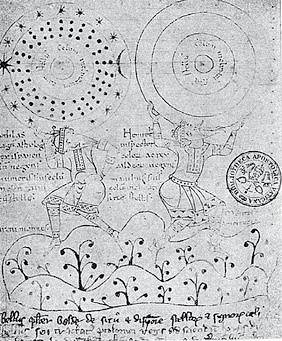

这一过程的例子很多,首先见于在表现基督教主题时偶尔出现的古典图像,例如在殉教场面中常常看得到的异教偶像 34 ,或是基督受难图中的太阳和月亮。加洛林王朝的象牙雕刻仍然展示出了“太阳神四马战车”[ Quadriga Solis ]和“月亮女神双马战车”[ Biga Lunae ]的纯正的古典类型 35 ,而在罗马式和哥特式的艺术表现中,这些古典类型都被非古典类型替代了。偶像的古典外观同样在数个世纪的岁月流逝中逐渐消失了,虽然这些偶像要比其他图像保持了更长久的外观,因为它们是异教的典型象征。 36 其次,更重要的是,古典图像出现在某些文本的插图中,这些文本在古代晚期就已经得到了图解,因而加洛林王朝的艺术家有了可以利用的视觉范本:泰伦提乌斯[Terence]的喜剧,收在拉巴努斯·毛鲁斯《万有之书》[ De Universo ]中的一些文本,普鲁登提乌斯[Prudentius]的《灵魂之战》[ Psychomachia ],以及一些科学著作,尤其是关于天文学的专论,其中的神话形象不仅出现在星座(如仙女座[Andromeda、安德墨洛达]、英仙座[Perseus、珀耳修斯]、仙后座[Cassiopea、卡西俄珀亚])中,还作为星体(土星[Saturn、萨图恩]、木星[Jupiter、朱庇特]、火星[Mars、玛尔斯]、太阳[Sol、索尔]、金星[Venus、维纳斯]、水星[Mercury、墨丘利]、月亮[Luna、露娜])出现。

在所有这些例子中,我们可以观察到,古典形象在加洛林王朝的写本中得到了忠实尽管常常笨拙的摹写,之后又以各种变异的形式留存下来,但最迟到13和14世纪,它们被抛弃了,代之以完全不同的形象。

在一部天文学文本的9世纪插图中,像珀耳修斯[英仙座]、赫拉克勒斯[武仙座]或墨丘利[水星]这类神话人物 37 ,是用一种完全古典的样式来描绘的,出现在拉巴努斯·毛鲁斯的百科全书中的异教诸神也是如此。 38 这些插图所表现出来的笨拙,主要是由于蹩脚的11世纪抄手在抄写今已佚失的加洛林王朝写本时能力不足,才带有这种笨拙,拉巴努斯插图中的人物显然不只是根据文本的描述胡乱编造的,而是通过一种再现传统与古代原型联系在一起(图40、69)。

但是,在几个世纪之后,这些真正的古典形象被遗忘了,取而代之的是其他一些形象——一部分是新的发明,一部分源自东方——没有一个现代观者会认出它们是古典神祇。维纳斯被表现为一个时髦少女,手拨琴弦,或嗅着玫瑰花香,朱庇特成了一个拿着手套的法官,墨丘利就像一个年迈的学者,甚至一个主教(图14)。 39 直到文艺复兴真正开始之后,朱庇特才恢复了古典宙斯[Zeus]的外貌,墨丘利也重获古典赫尔墨斯[Hermes]的青春美貌。 5 40

这一切都表明,古典 主题 与古典 母题 的分离之发生,不仅是因为缺乏再现传统,而且甚至是无视再现传统。一个古典图像,即古典主题与古典母题的融合无论在加洛林王朝的狂热同化时期在何处被摹写,一旦中世纪文明达到它的顶峰,这个古典图像便会被抛弃,直到意大利的15世纪才得以恢复。经过一段可称为“零时”[zero hour]的时期之后,文艺复兴自身的优势就是重建古典 主题 与古典 母题 的统一。

根据中世纪人的思想,古典文化既是相距如此遥远的往昔,同时也是如此强烈地在当下存在,以至于无法把它视为一个历史现象。一方面,人们仍然可以感受到传统的一种并未中断的连续性,例如德意志皇帝被视为恺撒[Caesar]与奥古斯都[Augustus]的直接继承人,语言学家将西塞罗[Cicero]与多纳图斯[Donatus]视作自己的前辈,数学家将自己的祖先追溯到欧几里得[Euclid]。另一方面,人们还感觉到异教文明与基督教文明之间存在一条难以逾越的鸿沟。 41 这两种倾向在当时还无法取得平衡,以使人们产生一种历史的距离感。在许多人心中,古典世界显露出了一种遥远的、宛若童话般的特征,就像同时代的异教东方一样,因此维拉尔·德·奥内库尔[Villard de Honnecourt]才会把罗马人的坟墓称作 la sepouture d’un sarrazin [萨拉森人的坟墓],而亚历山大大帝[Alexander the Great]和维吉尔也开始被视作东方的巫师。在另一些人看来,古典世界是备受赞赏的知识与历史悠久的制度的最终来源。但是,没有哪个中世纪人会把古代文明看成一个仍然属于过去的、与当代世界遥相睽隔的、自身完整的现象——这是一个有待研究的,并且如果可能的话,有待重新统一的文化宇宙,而不是一个充满生命奇迹的世界或知识的宝藏。经院哲学家可以利用亚里士多德[Aristotle]的概念,并把这些概念与自己的体系糅合为一体,中世纪的诗人可以自由地借用古典作家的诗句,但在整个中世纪,没有人会想起古典语文学。正如我们所见,艺术家可以采撷古典浮雕和古典雕像的母题,但中世纪的人不会想起古典考古学。正如中世纪的人不可能精心制定出现代的透视法体系,因为这一体系要基于对眼与物之间的固定距离的认识,从而使艺术家能够为各种可见的东西建立起综合统一的图像,他们也不可能发展出现代的历史观念,因为这一观念要基于对现在与往昔之间的理性距离的认识,从而使学者能够为过往的时代建立起综合统一的概念。

我们可以很容易看出,一个不能也不愿意认识古典 母题 与古典 主题 在结构上同属一体的时代,实际上在避免保持两者的统一。一旦中世纪的人建立起他们自己的文明标准,并且找到了他们自己的艺术表现方法,他们就变得无法欣赏,甚至无法理解与当时世界的现象之间毫无共同点的任何现象。中世纪盛期的观者,当一个美丽的古典人物向他展示为圣母马利亚时,他可以欣赏,当提斯柏被描绘成一个坐在哥特式墓碑旁的13世纪少女时,他也可以欣赏。但一个古典的提斯柏坐在古典的陵墓旁 42 ,则可能是考古学上的复原物,完全超出了他接近的可能性。在13世纪,就连古典书写体都是让人感到完全“陌生的”东西:加洛林王朝的《莱顿拉丁写本》[ Cod. Leydensis Voss. lat. 79 ]用优美的花体大写字母[ Capitalis Rustica ]书写的解释性文字,为了不那么有学问的读者方便阅读,摹写时用了棱角分明的盛期哥特式书写体。

然而,无法认识古典 主题 与古典 母题 的内在“一体性”,不仅可以解释为缺乏历史感,还可以解释为基督教中世纪与异教古代之间的情感差异。在希腊异教——至少是反映在古典艺术中的希腊异教——将人视为肉体与灵魂的一个统一整体的地方,犹太-基督教[Jewish-Christian]对人的理解则基于一种“土块”的观念,这种“土块”被强行地,甚至奇迹般地与不朽的灵魂黏合在一起。根据这一观点,在希腊罗马美术中已经表现了有机之美和肉欲激情的那些绝妙的艺术定式,似乎只有在被赋予了一种多于有机和多于自然的意义时才是可接受的,也就是说,只有在有助于阐释圣经或神学主题时,才是可接受的。相反,在世俗的场景中,这些定式不得不替换为其他定式,以适应中世纪温文尔雅的礼仪气氛和习俗化的情绪,异教徒中因爱而发狂或残暴至极的神祇和英雄因此打扮成时髦的王公淑女,他们的神情和举止与中世纪社会生活的准则是一致的。

在一幅出自14世纪《道德化的奥维德》的写本插图中,“诱拐欧罗巴”里的人物几乎没有表现出任何情欲上的亢奋(图15)。 43 欧罗巴[Europa]身着中世纪晚期的服饰,就像清晨遛马的年轻小姐一样,骑着一匹温顺的小公牛。她的同伴们也穿着类似的服装,组成了一小群沉默的观众。当然,她们应该感到痛苦而发出喊叫,但她们没有,或至少让我们相信她们没有,因为这位插图画家既不能也不想让肉欲激情视觉化。

丢勒有一幅素描,可能是他第一次在威尼斯逗留期间仿自意大利原型的,强调了中世纪同类表现中所没有的情感活力(图16)。丢勒的《诱拐欧罗巴》所依据的文献资料,不再是一篇将公牛比作基督,将欧罗巴比作人类灵魂的无聊文本,而是奥维德本人的异教诗篇,其在安杰罗·波利齐亚诺[Angelo Poliziano]的两行令人愉快的诗节中获得新生:

你可以赞美

因爱情力量而变成美丽牡牛的朱庇特,

他载着优美而惊恐的负荷在奔走 44 ,

她那美丽的金发在风中飞扬,

风将她的衣裳扯向后方。

她一手抓着牡牛的角,一手扶在它的背上。

她双脚上提,似乎害怕大海 45 ,

因痛苦和恐怖而曲身。

她徒然地向亲爱的伙伴呼喊,

她们仍然留在鲜花盛开的岸边。

每个人都在呼唤“欧罗巴回来”,

整个海岸都在回荡“欧罗巴回来”,

丢勒的素描的确为这种感官描写赋予了生命。欧罗巴曲身的姿势,飘动的头发,被风扯向后方的衣裳,以及因此显露的曼妙躯体,双手的姿势,公牛头部鬼鬼祟祟的动作,海岸边悲鸣的同伴:所有这些都得到了忠实和栩栩如生的描绘。而且用另一位15世纪作家的话说,海滩本身也因充满生机的 aquatici monstriculi [水中怪物]而发出沙沙的细声 48 ,萨堤罗斯[Satyrs]向这位诱拐者喝彩。

这一比较说明,古典 主题 与古典 母题 的重新统一似乎是意大利文艺复兴的特征,而不是中世纪期间古典倾向的多次零散复兴;这种重新统一不仅是人文主义的出现,而且是人的出现。这正是布克哈特[Burckhardt]和米什莱[Michelet]所说“世界的发现和人的发现”中最重要的因素。

另一方面,这种重新统一不可能是简单地回归到古典的往昔,这是不言而喻的。从古典到文艺复兴之间的这段时期已经改变了人们的思想,他们再也不会变回异教徒;这段时期也改变了他们的趣味与创造倾向,他们的艺术因此不可能是简单地延续希腊人和罗马人的艺术。他们得去追求一种新的表现形式,在风格和图像志上都不同于古典,也不同于中世纪,但又与两者有联系,并且受惠于两者。下面几章的目的,就是要阐明这一创造性解释的过程。

1 当 图像 传达观念,不是关于具体和个别的 人 或 物 (如圣巴多罗买、维纳斯、琼斯夫人或温莎宫),而是关于如“信仰”“享乐”“智慧”这类抽象和一般的概念时,这类图像可以被称为 拟人像 或 象征 (不是从卡西尔[Cassirer]的意义上,而是从通常意义上说的,如“十字架”、“贞洁塔”[Tower of Chasity])。 寓意 不同于故事,它可以被界定为 拟人像 和/或 象征 的组合。当然可能存在许多中间形态。人物A可能被描绘成人物B的面貌(布龙齐诺[Bronzino]将安德烈亚·多里亚[Andrea Doria]画成尼普顿[Neptune],丢勒把卢卡斯·鲍姆加特纳[Lucas Paumgartner]画成圣乔治),或者穿着拟人像的传统装束(乔舒亚·雷诺兹[Joshua Reynolds]笔下的斯坦诺普夫人[Mrs. Stanhope]穿着“静思”拟人像的衣服)。对具体和个别的 人 的描绘,无论是现实的还是神话的,也可以与拟人像组合在一起,表现歌功颂德的无数作品就是如此。此外,正如我们在《道德化的奥维德》[ Ovide Moralisé ]的插图中看到的那样,一个故事也可以传达一个寓意的观念,或者像在《穷人的圣经》[ Biblia Pauperum ]或《济世宝鉴》[ Speculum Humanae Salvationis ]中那样,一个故事被认为是另一个故事的“原型”。这些 附加 意义要么完全不会成为作品 内容 的一部分,《道德化的奥维德》的那些插图就是如此,它们与图解相同奥维德题材的非寓意性写本插图看起来没什么区别;要么造成 内容 的多义,不过,如果相互冲突的不同成分能够在火热的艺术气质中融为一体,就像鲁本斯[Rubens]的“梅迪奇长廊”[Galerie de Médicis]系列作品那样,那么这种多义就能够得到克服,甚至变成一种附加价值。

2 在修订版(“导论”部分作为单独的一篇文章,经过潘诺夫斯基的修订,以“图像志与图像学:文艺复兴艺术研究导论”为题,收录在1955年出版的《视觉艺术中的意义》[ Meaning in the Visual Arts ]一书中。相关译文可参照《视觉艺术中的意义》,邵宏译,商务印书馆,2021年)中,“狭义”一词被删去,仅作“图像志”。下同,不再一一注明。——译注

3 在修订版中,“深义图像志”[iconography in a deeper sense]这个表述被改为“图像学”[iconology]。下同。潘诺夫斯基接下来就解释了后缀“graphy”和“logy”的区别。他说:

图像志的“graphy”来源于希腊语动词 graphein ,意为“书写”,表示对过程进行的一种纯粹描述性的,而且常常是统计性的方法。因此,正如ethnography[人种志]是关于人种的描述与分类一样,iconography[图像志]是关于图像的描述与分类:这是一种有限的,可以说是辅助性的研究,它告诉我们特定的主题在何时,何地,通过何种特定的母题表现在艺术作品中。它告诉我们被钉上十字架的基督在何时何地被缠上腰布,或裹上长衣;基督在何时何地被人用三根或四根钉子钉在十字架上;“美德”与“恶德”在不同的时代与环境中如何再现。图像志在告诉我们这些事情的同时,还在确定作品的年代、出处,偶尔还在确定真伪等方面提供了非常宝贵的帮助,并为所有进一步的解释提供了必要的基础。但是,图像志并不试图为自己做出这样的解释。它收集证据,进行分类,但不认为自己有义务或有资格去调查这些证据的起源与意义:不同“类型”之间的相互作用;神学、哲学与政治观念对作品的影响;个体艺术家和赞助人的目的与爱好;可理解的概念与其在每一个具体的实例中呈现出来的可见的形式之间的相互关系。简而言之,图像志所考虑的,只是所有那些构成了美术作品内在内容的元素的一部分,如果要对这个内在内容的知觉进行表达和传播,那就必须使所有这些元素都清楚明确。

正是由于“图像志”这个词的一般用法有这些严格的限制,尤其在美国,因此我建议,凡是在图像志摆脱了其孤立状态,并与其他在破解斯芬克斯之谜时我们可能用到的方法结合起来的地方,无论这种方法是历史的、心理学的还是批判的,都重新使用一个相当古老的术语“图像学”。后缀“graphy”意味着某种描述,“logy”——来源于 logos ,意思是“思考”或“理性”——则表示某种解释。例如,牛津词典[ Oxford Dictionary ]给ethnography[人种志]下的定义是“关于人种的 描述 ”,而将ethnology[人种学]定义为“关于人种的 科学 ”。韦伯斯特词典[Webster]明确警告不要混淆了这两个术语:“ethnography仅仅限定于对不同民族和人种的纯粹描述性讨论,而ethnology则表示对民族和人种的比较性研究。”因此我将图像学视为一种具有解释性功能的图像志,由此成为艺术研究不可或缺的一部分,不再限于做初步的统计调查工作。但是,确实还存在着某种危险:iconology[图像学]会表现得不像是相对于ethonography[人种志]的ethnology[人种学],而是像相对于astrography[占星志]的astrology[占星学]。——译注

4 在修订版中,潘诺夫斯基在“风景画、静物画和风俗画”一句之后,删掉了“因为就整体而言……更为老练的阶段”一句,加上了“更不用说‘非具象’艺术了”。——译注

5 在修订版中,这一段话被改为“那么,在进行前图像志描述、图像志分析和图像学解释这三个层次的工作时,我们怎样才能做到‘正确无误’呢?”——译注

6 在修订版中,潘诺夫斯基补充了一句话:“这些实际经验显然会告诉我们,应该向哪些专家请教。”——译注

7 G. Leidinger, Bibl . 190, PL. 36.

8 在修订版中,“检验原则”[controlling principle]一词均被改为“矫正原则”[corrective principle]。——译注

9 通过“风格史”来检验[在修订版中,这里的“检验”被改为“矫正”。——译注]对个别艺术作品的解释,而“风格史”反过来只能通过对个别作品的解释而建立起来,这也许看上去像是一种恶性循环。这的确是一种循环,但不是恶性的,而是一种方法性的循环(参照E. Wind, Bibl . 407; idem , Bibl . 408)。无论我们讨论的是历史现象还是自然现象,个别观察只有在与其他类似的观察相联系,且联系起来的整个系列是“有意义的”时候,这种观察才具有“事实”的特征。因此,这个“意义”作为一种检验,完全可以用来解释同一现象范围内的一个新的个别观察。然而,如果这一新的个别观察明显不能根据这一系列的“意义”来解释,如果某个错误难以解决,那么就得重新阐述整个系列的“意义”,以使其包含这一新的个别观察。当然,这种 circulus methodicus [方法论循环]不仅适用于对 母题 的解释与 风格 史之间的关系,还适用于对 图像 、 故事 和 寓意 的解释与 类型 史之间的关系,以及对 内在意义 的解释与一般意义上的 文化征象 史之间的关系。

10 G. Fiocco, Bibl . 92, PL. 29.

11 在修订版中,这里的“矫正和检验”[correct and control]被改为“补充和矫正”[supplement and correct]。——译注

12 其中一幅意大利北部的绘画被认为是出自罗马尼诺[Romanino]之手,现藏柏林博物馆,虽然背景中绘有侍女、熟睡的士兵和耶路撒冷城,但藏品目录仍然将其列为“莎乐美”(no. 155);另一幅作品被认为是由罗马尼诺的弟子弗朗切斯科·普拉托·达·卡拉瓦乔[Francesco Prato da Caravaggio]所作(柏林博物馆目录引用了此画);第三幅为贝尔纳多·斯特洛齐[Bernardo Strozzi]的作品,此人是热那亚人,但大约与弗朗切斯科·马费同时活跃在威尼斯。“手持托盘的尤滴”的类型非常有可能起源于德意志。已知最早的一例(由一位与汉斯·巴尔东·格里恩[Hans Baldung Grien]有关系的、1530年左右的无名画家所作)最近由G. Poensgen, Bibl . 270发表。

13 在神话学中,属像[Attribute(拉丁词源 attribuo ),又译作“标志”],是指固定属于某一神或圣徒等神话或传说人物的图像符号,如宙斯的闪电与权杖、雅典娜的神盾与猫头鹰、波塞冬的三叉戟等等。——译注

14 在修订版中,前半句话被删掉了,改为“最后,图像学解释所要求的,……”——译注

15 在修订版中,潘诺夫斯基将这里的“狭义图像志”改为“相对于图像学的图像志”。——译注

16 在修订版中,这半句话中的两个“图像志”均被改为“图像志与图像学”。——译注

17 插图见 Bibl . 238, p. 231。

18 见K. Weitzmann, Bibl . 395。

19 Cod, Vat. lat. 2761,插图见 Bibl . 238, p. 259。

20 巴黎国家图书馆ms. lat. 15158,注明年代为1289年,插图见 Bibl . 238, p. 272。

21 C. Tolnay, Bibl . 356, p. 257ss.做出了重要发现,坐在圆球上支撑天国光轮的福音书作者的壮丽图像(首次出现在cod. Vat. Barb. lat. 711;本书图7),将“庄严”的基督的特征与一位希腊罗马天神的特征结合起来了。但是,正如托尔奈本人所指出的,cod. Barb. 711中的福音书作者“ 明显在用力 支撑着云块,但这一云块怎么看也不像是圣光,反倒像一个拥有重量的物体,由蓝绿相间的几个弓形组成,整个轮廓形成了一个圆圈。……它被误认为 球状的天空 ”(黑体为我所加)。由此我们可以推断,这些图像的古典原型不是轻提飘逸衣裳( Weltenmantel [世界的外套])的科埃洛斯[Coelus],而是在天空的重压下勉力支撑的阿特拉斯(参照G. Thiele, Bibl . 338, p. 19ss.和Daremberg-Saglio, Bibl . 70,“Atlas”条目)。cod. Barb. 711中的圣马太(Tolnay, PL. I, a )在球体的重压下低下头,左手仍然撑在左臀附近,尤其让人想起阿特拉斯的古典类型。另一个将典型的阿特拉斯姿势用于福音书作者的突出例子出现在clm, 4454, fol. 86, v.(插图见A. Goldschmidt, Bibl . 118, VOL. II, PL. 40)中。托尔奈(notes 13, 14)注意到了这种相似性,并列举了cod. Vat. Pal. lat. 1417, fol. i中对阿特拉斯与宁录[Nimrod]的描绘(插图见F. Saxl, Bibl . 299, PL. XX, fig . 42;本书图8),但他似乎只是将阿特拉斯类型视为科埃洛斯类型的派生物。不过甚至在古代美术中,表现科埃洛斯的作品似乎是从表现阿特拉斯的作品发展而来的,而在加洛林、奥托和拜占庭美术中(尤其在赖谢瑙画派[Reichenau school]中),纯古典形式的阿特拉斯像要比科埃洛斯像更加常见,既作为具有宇宙论性质的拟人像,也作为一种女像柱。我随便引述一些:Utrecht Psalter, fol. 48v.(E. T. DeWald, Bibl . 74, PL. LXXVI), fol. 54v.( ibidem , PL. LXXXV), fol. 56( ibidem , PL. LXXXIX), fol. 57( ibidem , PL. XCI),本书图9。Aachen, Domschatz, Gospels of Otto II, fol. 16.(泰拉[Terra]摆出阿特拉斯的姿态,支撑着皇帝的宝座,在这里,皇帝被视为宇宙的统治者,见P. E. Schramm, Bibl . 307, pp. 82, 191, fig . 64,本书图10。)Menologium of Basil II( Bibl . 289, VOL. II, PL. 74). 从图像志的角度看,福音书作者也类似于阿特拉斯,而不是科埃洛斯。人们认为科埃洛斯是天国的统治者。人们认为阿特拉斯支撑着天国,并且在一种寓意性的意义上,认为他“认识”天国;视他为伟大的天文学家,将 scientia coeli [关于天的知识]传授给赫拉克勒斯(Servius, Comm. in Aen ., VI, 395;后来的文献,例如Isidorus, Etymologiae , III, 24, 1;Mythographus III, 13, 4, Bibl . 38, p. 248)。因此将科埃洛斯的类型用于表现上帝就没什么不妥,将阿特拉斯的类型用于表现福音书作者也没什么不妥,和阿特拉斯一样,福音书作者“认识”天国,但不统治天国。当爱尔兰流亡者[Hibernus Exul]说阿特拉斯 Sidera quem coeli cuncta notasse volunt [他们认为他标出了天上的所有星座]( Monumenta Germaniae , Bibl . 220, VOL. I, p. 410)时,阿尔昆[Alcuin]这样称呼福音书作者圣约翰: Scribendo penetras caelum tu, mente, Johannes [圣约翰啊,您用心书写而升天]( ibidem , p. 293)。

22 见H. Liebeschütz, Fulgentius Metaforalis , Bibl . 194, p. 15 and p. 44ss.。这本书对中世纪神话艺术传统的历史研究做出了最为重要的贡献;亦参照 Bibl . 238,尤其是p. 253ss.。

23 Bode, Bibl . 38, p. 1ss.

24 Bode, ibidem , p. 152ss. 关于作者问题,见H. Liebeschütz, Bibl . 194, p. 16s.及各处。

25 Ed. by C. de Boer, Bibl . 40.

26 Ed. H. Liebeschütz, Bibl . 38.

27 “Thomas Walleys” (or Valeys), Bibl . 386.

28 Cod. Vat. Reg. 1290, ed. H. Liebeschütz, Bibl . 194, p. 177ss. 附有一套完整的插图。

29 Bibl . 36. 此外还有其他许多版本和意大利语译本。

30 L. G. Gyraldus, Bibl . 127, VOL. I, col. 153: Ut scribit Albricus, qui auctor mihi proletarius est, nec fidus satis .[根据阿尔贝里库斯所述的情况,在我看来,那位作者是下层平民,不够可靠。]

31 在6世纪的“罗马的维吉尔”[Vergilius Romanus]和15世纪带插图的维吉尔之间,笔者仅知道两部带插图的《埃涅阿斯纪》写本:那不勒斯国家图书馆cod. olim Vienna 58(库尔特·韦茨曼博士让我注意到这一写本,我还要感谢他允许我在本书图12中复制了一幅写本插图;10世纪)和Cod. Vat. lat. 2761(参照R. Förster, Bibl . 95;14世纪)。两个写本中的插图都十分粗糙。[在修订版中,这个注释有很大的改动和补充,可参照《视觉艺术中的意义》中译本。——译注]

32 Clm. 14271,插图见 Bibl . 238, p. 260。

33 在修订版中,潘诺夫斯基将这里的“鹰”改为“渡鸦”[raven]。——译注

34 在修订版中,“在殉教场面中常常看得到的异教偶像”被改为“如在《乌得勒支诗篇》[ Utrecht Psalter ]中的自然力量的拟人像”。——译注

35 A. Goldschmidt, Bibl . 117, VOL. I, PL. XX, no. 40,插图见 Bibl . 238, p. 257。

36 在修订版中,这一句话被整个改为“自然的拟人像有消失的倾向;只有在殉教场面中才常常看得到的异教偶像比其他图像保持了更长久的古典外观,因为这些偶像是异教的典型象征”。——译注

37 在修订版中,列举的神话人物还有牧羊人,即牧夫座[Boötes],并附有图版。——译注

38 参照A. M. Amelli, Bibl . 7。

39 Clm. 10268(14世纪),插图见 Bibl . 238. p. 251,整组的其他插图基于迈克尔·斯科特斯[Michael Scotus]的文本。关于这些新类型的东方来源,见 ibidem , p. 239ss.和F. Saxl, Bibl . 296, p. 151ss.。

40 关于这种恢复(复兴加洛林王朝和希腊古风原型)的一个有趣前奏,见 Bibl . 238, p. 247, 258。

41 中世纪对 aera sub lege [律法时代]的态度同样以一种二重性为特征:一方面,犹太会堂[Synagogue]表现为瞎子,并与“夜”、“死”、魔鬼和不洁的动物联系在一起;另一方面,犹太先知被视作受到圣灵的启发,《旧约》中的人物作为基督的祖先受到敬仰。

42 在修订版中,这半句话之前还补充了一句话:“具有古典形式和古典意义的维纳斯或朱诺[Juno]可能会是一个让人讨厌的异教偶像。”“一个古典的提斯柏”改为“一个身着古典服饰的提斯柏”。——译注

43 里昂市立图书馆ms. 742,插图见 Bibl . 238, p. 274。

44 在修订版中,还有后半句话:“她将脸转向消失的海岸。”——译注

45 在修订版中,这句话改为“她双脚提起,仿佛害怕大海弄湿她的脚”。——译注。

46 在修订版中,这里接着又补充了一个短语“或继续游水”。——译注。

47 F. Lippmann, Bibl . 196, nr. 456,插图亦见 Bibl . 238, p. 275。安杰罗·波利齐亚诺原诗( Giostra I, 105, 106)[此处据潘氏英译文译出,与原诗不甚相合。——译注]如下:

Nell’altra in un formoso e bianco tauro

Si vede Giove per amor converso

Portarne il dolce suo ricco tesauro,

E lei volgere il viso al lito perso

In atto paventoso: e i be’ crin d’auro

Scherzon nel petto per lo vento avverso;

La veste ondeggia e in drieto fa ritorno;

L’una man tien al dorso, e l’altra al corno.

Le ignude piante a se ristrette accoglie

Quasi temendo il mar che lei non bagne:

Tale atteggiata di paura e doglie

Par chiami in van le sue dolci compagne;

Le qual rimase tra fioretti e foglie

Dolenti ‘Europa’ ciascheduna piagne

‘‘Europa’’, sona il lito,“Europa, riedi’’-

E’l tor nota, e talor gli bacia i piedi.

48 在修订版中,这里有一个注释,指示参见下文的一个非常长的注释,内容如下:

对神话题材感兴趣的艺术家常常依赖同时代作家的方言写作,这是很自然的事。波利齐亚诺的影响在例如波蒂切利[Botticelli]的《维纳斯的诞生》[ Birth of Venus ]、拉斐尔[Raphael]的《伽拉忒亚》[ Galatea ]和意大利北部一些表现俄耳甫斯的作品(见A. Springer, Raffael und Michelangelo , 2nd. ed., Leipzig, 1883, II, p. 57ff.; Warburg, op. cit ., I, pp. 33ff., II, 446ff.)中是显而易见的。也没有必要把丢勒的欧罗巴素描中的许多小海怪(如果必须要从文字上的对应关系来解释它们的话)追溯到卢奇阿诺斯[Lucian]和摩斯科斯[Moschus]。不用其他例子,我们可以引用 Hypnerotomachia , fol. D II v.中对一块想象的古典浮雕所做的令人愉快的描述:...offeriuase... caelatura, piena concinnamente di aquatice monstriculi. Nell’ aqua simulata & negli moderati plemmyruli semihomini & foemine, cum spirate code pisciculatie. Sopra quelle appresso il dorso acconciamente sedeano, alcune di esse nude amplexabonde gli monstri cum mutuo innexo. Tali Tibicinarii, altri cum phantastici instrumenti. Alcuni tracti nlle extranee Bige sedenti dagli perpeti Delphini, dil frigido fiore di nenupharo incoronati... Alcuni cum multiplici uasi di fructi copiosi, & cum stipate copie. Altri cum fasciculi di achori & di fiori di barba Silvana mutuamente sepercoteuano...(缩写词已补全,并用现代标点断句)至于科隆纳[Colonna]迷人的雅俗混合词,可以被理解和翻译为如下意思:“呈现给眼前的是……一面浮雕,上面和谐地布满了一些小水怪。在模拟的水和轻盈的浪花中[可以看到]一些长着卷曲鱼尾的半男半女。它们优雅地坐在连着背部的鱼尾上,一些裸女与水怪相互拥抱在一起。有些水怪在吹笛子,其他一些在演奏奇怪的乐器。还有的坐在古怪的双轮战车上,由灵活的海豚拉着,海豚的头上冠着素净的睡莲花……有些捧着形状各异的装满水果的花瓶,以及满得溢出来的丰饶角。有些用鸢尾花或 fiori di barba Silvana [森林之胡子的花朵]的枝条相互逗趣……”——译注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16