曾几何时,为了求取真经,中国古代佛学先祖跨越深山荒漠,九死一生远赴天竺。佛教约在公历纪元前后传入中国,随着僧侣信徒与日俱增,寺庙也越建越多,但舶来使佛经不成体系,戒律经典更是缺乏,广大佛教徒无法可循。“淝水之战”后,中国北方再次陷入四分五裂的混乱境地,政权不停更迭交替,有些上层僧侣也从中作恶,人间饿殍满地。东晋安帝隆安三年(公元399年),年近古稀的法显毅然决定西赴天竺寻求佛教“真理”,用更高深的佛法思想来指引行为,用更详备的佛法律条来约束信徒,以矫正时弊,解救苍生。法显西行取经,历经13年,收集了《摩诃僧祗律》《萨婆多部钞律》等多部佛教经典经律,翻译的《摩诃僧祗律》(大众律)成为五大佛教戒律之一。当年与他同去天竺求法的11人或半途折回,或客死他乡。230多年后,佛教传入中原已经6个世纪,但佛教宗派林立现象,不同宗派之间争论不休,为求得经典的原本,玄奘沿着前辈的足迹,也完成了一场艰苦卓绝的取经壮举。史书记载,玄奘西行求法,往返十七年,旅程五万里,带回大小乘佛教经律论共六百五十七部。《西游记》中取经人所经历的九九八十一难,妖魔鬼怪的画面虽是文学虚构,但也侧面展现了取经历程的艰辛。

如今随着数字存储、芯片、互联网、大数据、区块链等数字技术的突破性发展,知识实现数字化的蜕变。据美国《大数据时代》作者维克托·迈尔·舍恩伯格统计,在2000年75%的全球数据还是模拟式的,而此后的15年期间内,人类已完成了从模拟信号世界到数字世界的转变,人类正迎来大数据的新时代。

如果法显和玄奘等先哲们生在当下,获取真经就不必如此艰辛。

如果法显和玄奘等先哲们生在当下,获取真经就不必如此艰辛。

知识数字化是数字技术与知识产业相结合的一种新型发展模式。它将知识转化为数字形式,使得人们可以通过计算机和互联网等技术手段来获取、处理和交换知识。知识数字化提高了知识的生产效率,促进了知识的积累和分发,从而大大增加了数字化知识资源的数量。通过数字技术,人们可以轻松地在互联网上搜索、查找和获取所需的知识信息,减少了获取知识的时间和成本,大大增加了知识获取的便捷性。知识数字化改变了人们之间的知识交流方式,使得人们可以通过电子邮件、社交媒体等方式快速交流知识,加速了知识传播的速度。知识数字化提高了创新过程的效率,使得创新变得更加容易和快捷,推动社会的创新发展。知识数字化使得知识的获取、存储和处理更加便捷和高效,数字化技术可以让研究者更快地收集和分析大量数据、图像和文献资料,从而加速知识的生成和发掘,数字化技术也为知识生产提供了更为灵活的合作方式,使得不同领域和地区的研究人员可以更加容易地进行协同工作和交流。知识数字化使得知识共享与互动更加广泛和便利,数字化技术可以让研究成果更快地被公开和分享,促进学术交流和合作。另外,数字化技术还可以通过社交媒体等渠道,将知识传播到更广泛的受众中,推动知识的民主化和普及化。知识数字化是一种新的知识生产和交流模式,对于科技发展和人们的生产生活都产生了深远的影响。

“数字图书馆”的发展就是知识数字化的一个典型案例。1993年由美国国家科学基金会(NSF)、美国国防部尖端研究项目机构(DARPA)、美国国家航空航天局(NASA)联合发起了数字图书馆创始工程(Digital Library Initiative)。“数字图书馆”一词迅速被全球计算机学界、图书馆界及其他相关领域所使用。

数字图书馆是一个以电子形式保存、管理和提供信息资源的平台,它通过数字化技术,将传统的图书、期刊等纸质文献转化为电子文本,并与数据库、网络等技术结合,实现了信息资源的数字化处理、存储、检索和利用。20世纪90年代初期,一些大学图书馆和专业机构开始建设数字图书馆,但由于缺乏标准化、技术水平不足和经费问题等原因,发展较为缓慢。随着互联网的普及和技术的进步,数字图书馆得到了迅速发展,逐渐走向整合,数字图书馆将多个领域的信息资源整合成一个全面的数字图书馆系统,包括文献资源、数据资源、地理信息资源等。许多政府、学术机构和商业公司开始投入资金和人力资源来建设数字图书馆,同时也出现了更多的数字图书馆平台和软件。

数字图书馆的发展为人们获取并利用信息资源提供了更为便捷的途径,并且也改变了传统图书馆的角色和功能。随着技术的不断发展,数字图书馆将继续扮演着重要的知识管理和服务的角色,并将成为未来数字化社会中不可或缺的信息资源节点。

谷歌联合创始人谢尔盖·布林(Sergey Brin)表示:“人类知识有数千年,可能最精湛的知识都被藏在书中。如果Google没有这个做数字图书馆,就太遗憾了”

。2002年,谷歌启动了雄心勃勃的书籍数字化项目Project Ocean,想要创立一个全球最大的数字图书馆。谷歌的设想是,只需要一台能联网的电脑,你就可以搜索和阅读数千万本书籍,就和浏览网页一样方便。2004年,谷歌开始正式扫描,密歇根大学、哈佛大学、斯坦福大学和纽约公共图书馆纷纷加入进来。2010年,谷歌宣布要扫尽全世界的1.2亿本书。谷歌已扫描了几千万种图书,包含很多大型研究图书馆里的内容,谷歌将这些图书馆的全部或部分馆藏图书通过扫描制成电子版供全球读者通过谷歌在网上免费检索阅读。其中约100万种书可以免费浏览全部内容,100万种书是公版书,另外500万种是绝版且购买不到的图书馆藏书。加入谷歌计划的还有霍顿·米福林、麦克格劳·希尔、牛津大学、剑桥大学等著名出版商。谷歌收集这些出版商已出版或即将出版的出版物。谷歌也与个人作者签订协议,收集其创作的图书,把它们都扫描放入数据库中。

。2002年,谷歌启动了雄心勃勃的书籍数字化项目Project Ocean,想要创立一个全球最大的数字图书馆。谷歌的设想是,只需要一台能联网的电脑,你就可以搜索和阅读数千万本书籍,就和浏览网页一样方便。2004年,谷歌开始正式扫描,密歇根大学、哈佛大学、斯坦福大学和纽约公共图书馆纷纷加入进来。2010年,谷歌宣布要扫尽全世界的1.2亿本书。谷歌已扫描了几千万种图书,包含很多大型研究图书馆里的内容,谷歌将这些图书馆的全部或部分馆藏图书通过扫描制成电子版供全球读者通过谷歌在网上免费检索阅读。其中约100万种书可以免费浏览全部内容,100万种书是公版书,另外500万种是绝版且购买不到的图书馆藏书。加入谷歌计划的还有霍顿·米福林、麦克格劳·希尔、牛津大学、剑桥大学等著名出版商。谷歌收集这些出版商已出版或即将出版的出版物。谷歌也与个人作者签订协议,收集其创作的图书,把它们都扫描放入数据库中。

在中国,1999年3月,以全面打通知识生产、传播、扩散与利用各环节信息通道,打造支持全国各行业知识创新、学习和应用的交流合作平台为总目标,中国知网启动了中国知识基础设施工程(China National Knowledge Infrastructure,CNKI),得到了全国学术界、教育界、出版界、图书情报界的大力支持和密切配合。CNKI建设及其产业化运作机制,为全社会知识资源的高效共享提供了丰富的知识信息资源,有效的知识传播与数字化学习平台;为知识资源生产出版部门创造互联网出版发行的市场环境与商业机制,对促进教育、科技、文化、出版等事业和文化创意产业发展提供了大有作为的信息网络空间。

CNKI的学术期刊库实现中、外文期刊整合检索。其中,中文学术期刊8500余种,含北大核心期刊1970余种,网络首发期刊2390余种,回溯至1915年,共计6080余万篇全文文献;外文学术期刊包括来自80个国家及地区900余家出版社的期刊7.5万多种,覆盖JCR期刊的96%,Scopus期刊的90%,最早回溯至19世纪,共计1.2亿余篇外文题录,可链接全文。

CNKI的学位论文库包括“中国博士学位论文全文数据库”和“中国优秀硕士学位论文全文数据库”,出版520余家博士培养单位的博士学位论文50余万篇,790余家硕士培养单位的硕士学位论文540余万篇,最早回溯至1984年,覆盖基础科学、工程技术、农业、医学、哲学、人文、社会科学等各个领域。

CNKI的学位论文库包括“中国博士学位论文全文数据库”和“中国优秀硕士学位论文全文数据库”,出版520余家博士培养单位的博士学位论文50余万篇,790余家硕士培养单位的硕士学位论文540余万篇,最早回溯至1984年,覆盖基础科学、工程技术、农业、医学、哲学、人文、社会科学等各个领域。

CNKI的中国重要报纸全文数据库,收录并持续更新2000年以来出版的各级重要党报、行业报及综合类报纸500余种。

CNKI的中国重要报纸全文数据库,收录并持续更新2000年以来出版的各级重要党报、行业报及综合类报纸500余种。

CNKI的国际会议论文全文数据库重点收录1999年以来,中国科协系统及国家二级以上的学会、协会、高校、科研院所、政府机关举办的重要会议以及在国内召开的国际会议上发表的文献,部分重点会议文献回溯至1953年,目前,已收录国内会议、国际会议论文集4.2万余本,累计文献总量360余万篇。

CNKI的国际会议论文全文数据库重点收录1999年以来,中国科协系统及国家二级以上的学会、协会、高校、科研院所、政府机关举办的重要会议以及在国内召开的国际会议上发表的文献,部分重点会议文献回溯至1953年,目前,已收录国内会议、国际会议论文集4.2万余本,累计文献总量360余万篇。

CNKI还包括中国党建知识资源总库和学新思想、学党史新型平台等极为丰富的数字知识资源。

CNKI还包括中国党建知识资源总库和学新思想、学党史新型平台等极为丰富的数字知识资源。

图书报刊等出版物的数字化,数字终端设备的普及,大大改变了人们的阅读方式。2015年中国数字化阅读方式的接触率为64.0%,首次明显超过纸质阅读方式,现在的比重进一步加大。手机阅读、电子图书阅读、光盘阅读都呈现上涨趋势;数字化阅读方式中,微信阅读最受大众欢迎。有数据显示,2015年有超过一半的成年人选择用微信来吸收文化知识。图书馆、博物馆、文化馆(站)等公共文化设施积极拓宽服务范围,创新服务方式,推出了微信图书馆、数字博物馆等创新方式,满足了居民日益丰富的文化消费需求。

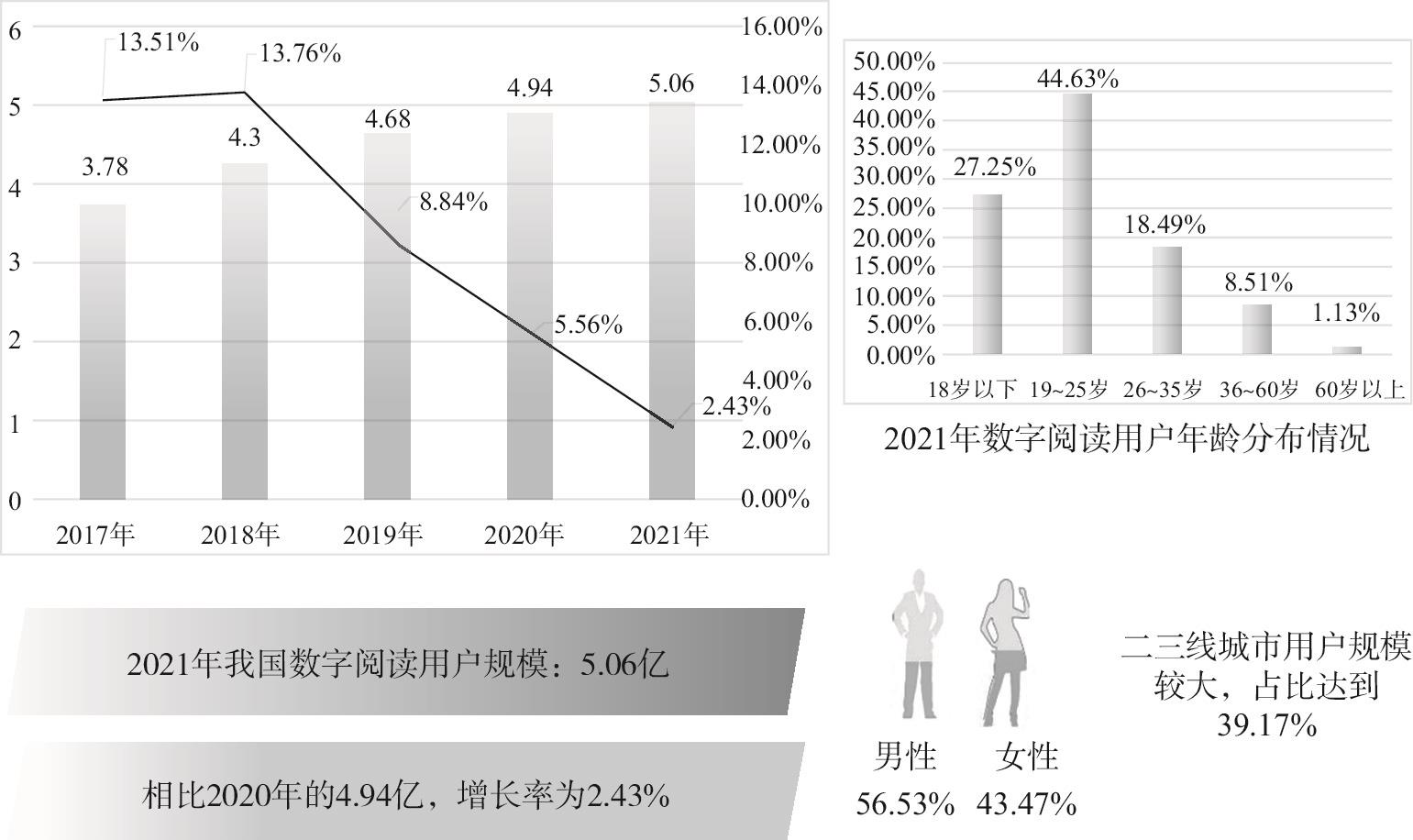

中国音像与数字出版协会发布的《2021年度中国数字阅读报告》显示,2021年中国数字阅读用户规模达5.06亿,其中44.63%为19岁至25岁用户,27.25%为18岁以下用户,年轻人成为数字阅读主力军用户分析见图1-1。数字阅读发展迅猛,形成了多元内容题材格局,电子书涵盖文学小说、人物传记、历史社科、教材教辅和学术著作等方面。中国数字阅读加速出海,2021年出海作品总量超40万,成为书写和传播中国故事的重要力量。

中国音像与数字出版协会发布的《2021年度中国数字阅读报告》显示,2021年中国数字阅读用户规模达5.06亿,其中44.63%为19岁至25岁用户,27.25%为18岁以下用户,年轻人成为数字阅读主力军用户分析见图1-1。数字阅读发展迅猛,形成了多元内容题材格局,电子书涵盖文学小说、人物传记、历史社科、教材教辅和学术著作等方面。中国数字阅读加速出海,2021年出海作品总量超40万,成为书写和传播中国故事的重要力量。

数字出版与传统出版的深度融合发展,正成为中国出版业的重要发展方向。数字出版形态包括电子书、有声书、视频传播、多媒体课件、虚拟现实3D内容等多元化呈现方式,也包括个性化内容推荐、用户参与内容创造等新型知识生产与传播方式。

数字出版与传统出版的深度融合发展,正成为中国出版业的重要发展方向。数字出版形态包括电子书、有声书、视频传播、多媒体课件、虚拟现实3D内容等多元化呈现方式,也包括个性化内容推荐、用户参与内容创造等新型知识生产与传播方式。

图1-1 数字阅读用户分析

资料来源:2021年度中国数字阅读报告。

弗里茨·马克卢普(Fritz Machlup)从研究美国的专利系统入手,对美国的知识生产与分配进行了深入细致的研究,在其著作《美国的知识生产与分配》中,将知识分为实用知识、学术知识、闲谈与消遣知识、精神知识、不需要的知识(多余知识);对知识生产进行了定义:知识生产不只是增加已知知识的库存,还包括在任何人的大脑中创造出一种认知知识的状况。作者将知识和信息进行区分,但最终将二者统一起来。传统上认为,信息只是简单的事实,知识则是逻辑化和结构化的信息,作者区分了两种类型的知识生产:一种是知识传播,即增加已知知识库存,也就是将已有的知识重新组装、重构,生产出形态不同、内质却具有同一性和统一性的知识产品,传递给还不知道这些知识的人。一种是知识探究,即创造新的认知状况,也就是对人类的知识体系进行根本性的革新,甚至是颠覆,其通常是一个人进行的学术探索,能够革新人类的认知范式。

从经济意义上讲,只有一个人知道的知识所产生的效用有限,采用广义上的知识生产概念,认为“生产”知识不仅指发明、创造,还应有传播之义。毫无疑问,知识之所以从少数贵族享用的东西,成为规模庞大的产业,得益于印刷术的发明,信息传播技术的革新,出版业的繁荣,计算机网络技术的发展。知识生产是知识传播的基础,知识传播对知识生产有反哺作用,二者互为表里,相互促进,数字经济时代,知识的传播同生产同等重要。

卡尔·波普尔提出了知识的否定主义和演进主义等重要学说。波普尔认为人类知识是通过试错、排除与修正错误不断发展的,知识的发展不是线性的、单向的,而是由一系列假说构成的竞争系统,在这个系统中,每个假说都是在被不断挑战和证伪的过程中得到验证和扩展的。托马斯·库恩和理查德·莱文森认为,科学是一个自组织的社会体系,其研究对象和方法在历史上会随着时间发生变化,形成了不同的“范式”,科学知识的演化不仅取决于事实的发现,还包括对现有范式的质疑、挑战和替代。

知识的数字化,让知识也被纳入了可计算的过程,改变了我们认知世界的理论、方法与手段,知识的生产与传承方式发生了巨大改变。肖峰教授认为,信息时代是现代信息技术全面改变社会的时代,计算机和互联网对人类认识活动的介入,造就了或正在造就人类认识的新特征,促进当代认识论研究形成新走向,从宏观认识论走向中观认识论,从自然化认识论走向技术化认识论,从常规认识论走向创新认识论,从精英认识论走向大众认识论。

其中,从宏观走向中观,就是人类对自身认识活动的认识机制问题有了更深入的了解;从自然化走向技术化,是对数字技术的跃进带来认识手段和认识来源巨变的认识论转变,面对人类建立的越来越庞大复杂的虚拟数字世界,技术化认识论逐渐走向主导地位。

其中,从宏观走向中观,就是人类对自身认识活动的认识机制问题有了更深入的了解;从自然化走向技术化,是对数字技术的跃进带来认识手段和认识来源巨变的认识论转变,面对人类建立的越来越庞大复杂的虚拟数字世界,技术化认识论逐渐走向主导地位。

在远古时代,人类对于自然与自身的认识全部凭借自身的感官直觉。随着学会制造和使用工具,特别是文字的发明与印刷术的创造,人类的认知开启了被技术介入的历程。随着科技的进步,借助自我创造的各种工具,例如实验仪器设备等,技术介入人类认知的类型和范围不断扩大。进入数字时代,人类所面对的认识对象上,在显示屏等数字设备上所呈现的事物越来越多;在认识手段上,人们将越来越多的认识任务交给电脑、人工智能、大数据设备而不是人脑来完成。数字技术甚至使认识的来源和沟通方式也在发生重要变化,我们可以在虚拟世界中获得新的认识来源,我们的“经验”可以通过技术性的方式生成,也可以使“难言知识”得以“超语言传播”。技术化认识论逐渐走向主导地位,作为技术化认识论的当代形态,数字技术不仅是认识工具,使用什么样的数字技术,就是在按相应的“技术路线”和“世界建构”去进行认识,并在一定程度上取得相应的认识结果。特朗普政府以来,美国将中国定位为“战略上的竞争对手”,随着中美摩擦升级,美国对中国的科技封锁加强。多所高校进入美国商务部“实体清单”。2020年5月,美国商务部宣布,再分两批将33个中国实体加入“实体清单”,其中包括哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学两所高校,2020年6月,两校师生进行数据分析、绘图和应用开发的软件MATLAB被停止使用。

MATLAB是工程师和科学家常规使用的编程和数值计算平台,支持数据分析、算法开发和建模的有效工具,这也从一个侧面反映出数字时代的数字技术工具对于科学认知的重要性。

MATLAB是工程师和科学家常规使用的编程和数值计算平台,支持数据分析、算法开发和建模的有效工具,这也从一个侧面反映出数字时代的数字技术工具对于科学认知的重要性。

借助日益先进的数字化观测手段和智能模拟技术,人类对自身的认识活动中所发生的神经活动、脑电过程和信息符号变换等有了越来越深入的认识,随之兴起了相关的具体科学及新学说、新流派和新视角,极大地开阔了对认识机制和本质研究的视界。传统的认识论侧重于对认识过程或对认识本质的抽象,对认识机制的研究有欠深入。数字时代随着数字科技的发展,认识论研究将神经科学、认知科学、人工智能科学等领域中的新成就整合进来,将信息处理、脑电波、神经网络联结及复杂性涌现、机器思维、脑机接口等能够解释认识活动机制的要素加以整合与凝练,实现传统认识论与认知科学、脑科学、智能科学之间的互通,极大地推进了认识论的发展。

互联网、大数据、人工智能等数字技术让搜索信息、传播知识、交流思想等认识活动更加高效便捷,简单、重复而计算量又大的认识任务可以交给智能工具系统完成,甚至可以完成常规的分析和决策方面的工作,数字技术极大地提高了人类信息处理的速度和认识能力,使人从简单的脑力劳动中进一步解放出来,形成“认知盈余”,为人们更多地投向创造性认识活动提供了可能。十多年前,克莱·舍基在他的著作《认知盈余》中提出了“认知盈余”理论,即我们想要构建一个庞大的协作系统去改变世界,就需要考虑每个人的认知剩余,并最终汇聚起来。由于互联网的出现与繁荣,带来了大量的在线数据,使得人们能够利用这些数据来获取“认知盈余”。越来越多的岗位将交予智能系统,人类摆脱低端重复的脑力劳动之后转向创造性活动,认识论研究也需要从传统的常规认识论转向创新认识论,将“认知盈余”引向形成富有价值的创新性成果。

知识是认知的结晶,知识生产是重要的认知活动。在数字时代,知识生产中公众的广泛参与是数字时代的一个重要新特征。随着互联网和数字终端设备的普及,数字技术成为普罗大众可以利用的认知手段,可以将各自的文学创作、科技探索、真知灼见等传播于网络空间,可以参与维基百科、百度百科、知乎问答等知识库的编撰,形成了人类认知成果的新型积累,并使得知识的共创、共享成为一种常态,知识生产者队伍扩增,知识创新的主体范围扩大。知识产生方式的这一时代性转型使得侧重个体的认识论由此转向侧重群体的认识论,成为数字时代的大众认识论。如何借用互联网更好地整合知识创造活动,如何使得在网络平台上生成的知识具有可靠性和权威性,如何通过新型的知识管理手段来克服其中的无序和混乱,这些问题的解决将有助于进一步推进基于互联网的大众认识论的健康成长。