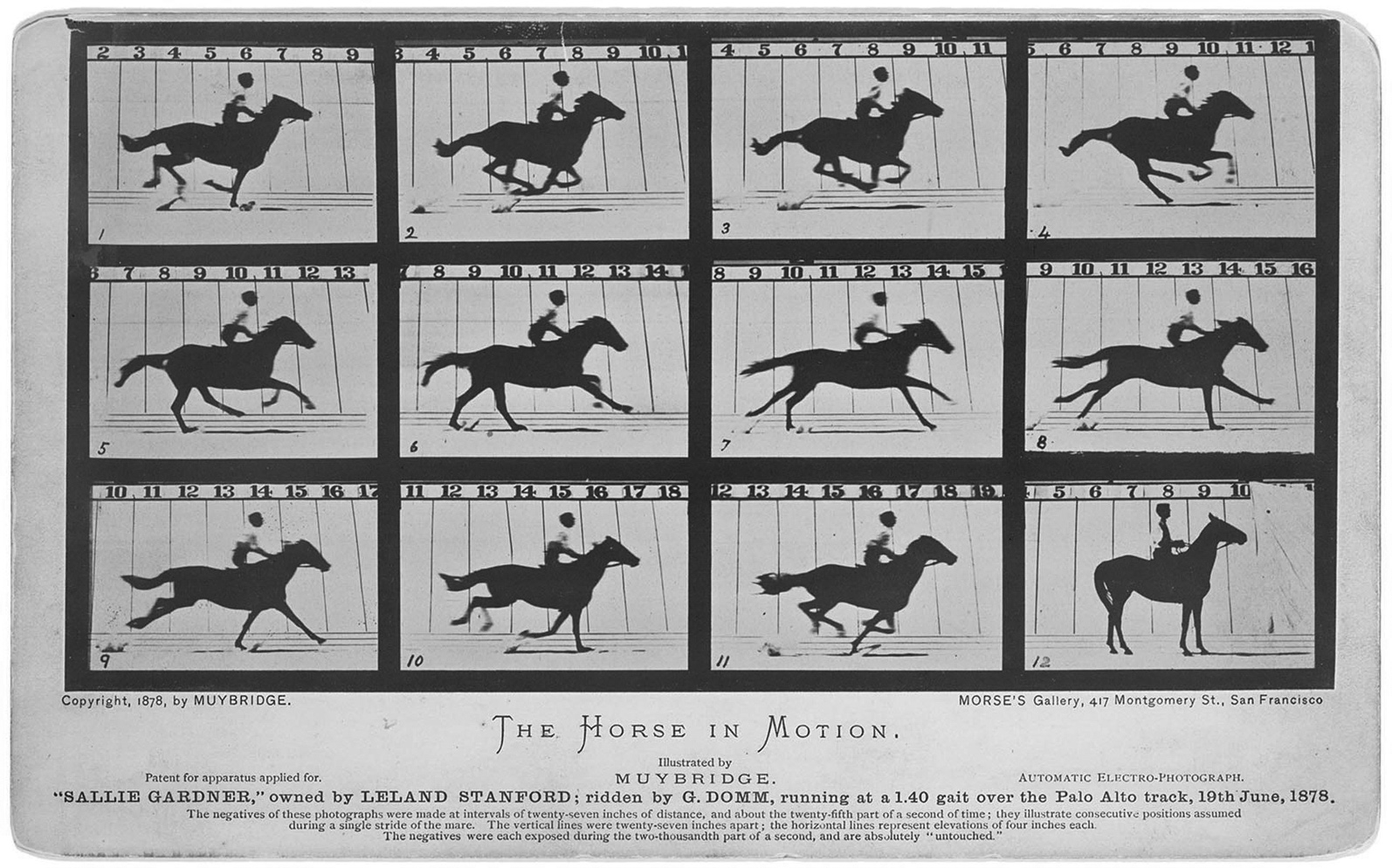

在乔纳森·克拉里看来,埃德沃德·迈布里奇《运动中的马》(

The Horse in Motion

)“是对知觉的重新组织与拆散,它揭示的不是视觉的自然性,而是视觉的综合和被建构的特征”

。这意味着在19世纪末期且在电影发明之前,人类的知觉状况已经发生了变化——视觉可以被量化和控制:视觉玩具成为当时大众中流行的娱乐形式,从一个侧面证实了相较于暗箱式的几何光学,生理光学在这一时期更可能对观者做出外在化的控制。《运动中的马》更加强调知觉的重组和拆散的形式,强调“注意力反应的选择性和节奏,注意力可以通过外部的变量控制被决定”

。这意味着在19世纪末期且在电影发明之前,人类的知觉状况已经发生了变化——视觉可以被量化和控制:视觉玩具成为当时大众中流行的娱乐形式,从一个侧面证实了相较于暗箱式的几何光学,生理光学在这一时期更可能对观者做出外在化的控制。《运动中的马》更加强调知觉的重组和拆散的形式,强调“注意力反应的选择性和节奏,注意力可以通过外部的变量控制被决定”

,这也是摄影机被发明的视觉认知基础,《运动中的马》通常被“当作电影到来的先声”,但更重要的是我们从中会发现“即时”和“自动机器知觉”等观念,它们展现出全面超越人类视觉和注意力的有限范围的能力。

,这也是摄影机被发明的视觉认知基础,《运动中的马》通常被“当作电影到来的先声”,但更重要的是我们从中会发现“即时”和“自动机器知觉”等观念,它们展现出全面超越人类视觉和注意力的有限范围的能力。

图1-6 埃德沃德·迈布里奇《运动中的马》

从后像实验、光学玩具到摄影机的发明,似乎存在着某种因果联系,因为电影与动画之所以能够成为19世纪末期一种集体的观看形式,原因正在于观看主体在知觉结构上的转化。随着暗箱认知模式的崩塌及生理光学的出现,知觉不是一个相对被动的对外部世界形象的“接受”问题,而是一个投身于知觉制造的观者的虚构和能力问题。

从这个角度上说,在电影和动画出现之前作用于观者生理结构的知觉转化,就已经为它们的到来做好了准备。

从这个角度上说,在电影和动画出现之前作用于观者生理结构的知觉转化,就已经为它们的到来做好了准备。

从电影史的角度上说,迈布里奇的视觉实验介于摄影与电影诞生之间,但是在《运动中的马》中,摄影的“现实”功能被打破了,它不仅是要呈现再现的真实,更重要的是要说明摄影是如何作为“现实效果”的一部分来运作的,如罗兰·巴特(Roland Barthes)所言,正是基于这种“现实效果”,历史话语的真实性才被建立起来,

机器本身连同它的功能一起呈现在了历史的话语中。《运动中的马》当然是“过去事件”的有证据的残留,但是从对马的奔跑这一运动的拆解上,我们能够得知静止的照片在通往电影制造幻觉影像的道路上,首先是人的观察行为与对事物的认知结构发生了转变,这种转变我们在之前分析过,它是基于人特殊的视觉生理结构的。其次,拆解与分割出来的画面,它们“外在于支持历史叙述的句法和语义组织”

机器本身连同它的功能一起呈现在了历史的话语中。《运动中的马》当然是“过去事件”的有证据的残留,但是从对马的奔跑这一运动的拆解上,我们能够得知静止的照片在通往电影制造幻觉影像的道路上,首先是人的观察行为与对事物的认知结构发生了转变,这种转变我们在之前分析过,它是基于人特殊的视觉生理结构的。其次,拆解与分割出来的画面,它们“外在于支持历史叙述的句法和语义组织”

,言外之意是,分割出来的“运动—静帧”虽然来自“整体运动的语法事件”,但是把它们分离出来之后,对观者来说却产生了一种陌生化的效果。相机作为一个捕捉客观物象的“隐形”中介,之所以能够使人们认可它呈现的“现实效果”,正是由于摄影通过透视法在其灭点的透视网络中预设了观看主体的位置。但在《运动中的马》中,机器的客观性却暴露了出来,而没有把主体的位置清楚地标出来。在这种逻辑中,单个的图像表面上看似乎是线性序列的一部分,有一种自治的、漂移的同一性,但它们在被拆解的同时又具有将其重组并创造出新事物的可能性,它们也成了之后在机器自动机制参与下的“画格”的起源。

,言外之意是,分割出来的“运动—静帧”虽然来自“整体运动的语法事件”,但是把它们分离出来之后,对观者来说却产生了一种陌生化的效果。相机作为一个捕捉客观物象的“隐形”中介,之所以能够使人们认可它呈现的“现实效果”,正是由于摄影通过透视法在其灭点的透视网络中预设了观看主体的位置。但在《运动中的马》中,机器的客观性却暴露了出来,而没有把主体的位置清楚地标出来。在这种逻辑中,单个的图像表面上看似乎是线性序列的一部分,有一种自治的、漂移的同一性,但它们在被拆解的同时又具有将其重组并创造出新事物的可能性,它们也成了之后在机器自动机制参与下的“画格”的起源。

迈布里奇的作品明显是为运动和时间的合理化与量化服务的,也为身体的机械化打开了可能性。观者的视觉生理结构与机器对视像的解构化功能被这种现代性视觉观看技术综合在了一起,正如克拉里所言,在20世纪,科技与梦幻将变成重叠的因素,在一个景观普遍化的组织里,其中一个系统对知觉综合的理解,是对可操纵和可消费的分裂形式进行技术生产的先决条件。

至此,在这种将运动分割成若干静止画面的“断裂”的视觉经验中,“自动化活动”和“机械化重复”给观者带来了新的观看体验,只是在这些机能的模型中,有意识的自愿选择是不可能的。分裂的图像随着机器的介入使电影具备了随机建构影像的功能,这也是电影生产幻觉叙事、缝合观影者知觉的开始。

至此,在这种将运动分割成若干静止画面的“断裂”的视觉经验中,“自动化活动”和“机械化重复”给观者带来了新的观看体验,只是在这些机能的模型中,有意识的自愿选择是不可能的。分裂的图像随着机器的介入使电影具备了随机建构影像的功能,这也是电影生产幻觉叙事、缝合观影者知觉的开始。

拆解的图像具有一种“外在性”,它脱离了影像中客观事物原本所具有的整体感和连续性,为后来的艺术家们提供了某些灵感。如杜尚(Marcel Duchamp)在1912年完成的《走下楼梯的裸女》中,将定格图像的外在性与机械化的运作关系通过绘画的形式暴露了出来,诠释了主体不稳定的知觉结构与理性之间的关系。然而更为重要的是,这种“外在性”成了电影作为一种意识形态建构观看主体的技术前提。“外在性”,意味着单帧图像与机器的自动机制两者皆是独立的,它们模仿了人的视像功能的暂时和连续的属性。这可能也是埃德加·莫兰(Edgar Morin)之所以将电影称为“制造幻觉的机器”的原因:它可以通过对画格的重组创造出图像的新意义,进而重新形塑“时间”,这种“重塑时间”背后的动机即“作品”效果的结构化起点。

至此,动画和电影在尚未出现之前已经“无意识地”为其产生创造了三个条件:视网膜后像、运动中“自治”的静帧图片、机器的自动机制。视网膜后像是作为观者的特殊生理结构,即身体的呈现;运动中的“自治”的静帧图片和机器的自动机制是模仿视网膜后像的“外在化”的形式。值得注意的是,机器的自动性在前电影时代的意义非常关键,它诞生于视网膜后像的生理特征,从对后像的发现到认识,再到仪器实验的科学实践阶段,我们会发现,知觉不是一个相对被动的对外部世界形象的“接收”问题,而是一个投身于知觉创造的观者的虚构和能力问题。

这种观看能力的构建正是克里斯蒂安·冯·厄棱费尔(Christian von Ehrenfels)所言的“格式塔属性”(

On“Gestalt Qualities

”)。厄棱费尔在解释格式塔时主要的例子都来自音乐,他指出,一个旋律被调换到一个不同的调子时要保持它的统一性,也就是说,即使单个的音符不再跟原来一样,一定形式的统一性也要保持下去,因此它们建构起一个既依赖于它们的基础又可以从它们的基础上区分出来的再现内容。

这种观看能力的构建正是克里斯蒂安·冯·厄棱费尔(Christian von Ehrenfels)所言的“格式塔属性”(

On“Gestalt Qualities

”)。厄棱费尔在解释格式塔时主要的例子都来自音乐,他指出,一个旋律被调换到一个不同的调子时要保持它的统一性,也就是说,即使单个的音符不再跟原来一样,一定形式的统一性也要保持下去,因此它们建构起一个既依赖于它们的基础又可以从它们的基础上区分出来的再现内容。

这个再现的内容成了一种“新的形式”,这个问题强调感觉之间关系的重要性,而不是在各个元素的层面进行分析。

这个再现的内容成了一种“新的形式”,这个问题强调感觉之间关系的重要性,而不是在各个元素的层面进行分析。

显然,这种“新的形式”能够实现在机器中进行重组的可能,而且“自治”的静帧图像与机器自动机制本身成了被隐藏的生产客体(将迈布里奇的实验逆转);而承载着这种重组的运作机制与意识形态的生产亦有了“合谋”的可能,因其来自普遍意义上的人的生理特征,因此对观看主体的知觉规训就升华到了新的阶段,动画和电影的诞生恰恰就出现在这个观看方式转型的“新事件”中。

显然,这种“新的形式”能够实现在机器中进行重组的可能,而且“自治”的静帧图像与机器自动机制本身成了被隐藏的生产客体(将迈布里奇的实验逆转);而承载着这种重组的运作机制与意识形态的生产亦有了“合谋”的可能,因其来自普遍意义上的人的生理特征,因此对观看主体的知觉规训就升华到了新的阶段,动画和电影的诞生恰恰就出现在这个观看方式转型的“新事件”中。

这个“新事件”的一个特点,就是观看方式从个体行为转变成了集体行为。