文化政治经济学视角的研究使用特定的概念和方法,更好地从文化层面揭示迪士尼现象。我们将参考社会学和文化研究概念,也将借鉴从全球角度看待迪士尼公司的世界经济理论。所有这些方法都用于对迪士尼现象进行制度分析,这种分析既考量了公司,又思考了消费者的文化、经济和社会依存关系。 [5]

这项研究假设人们通过行为来考量文化的主体间维度及其再生产:社会实践包括文化,而文化却不能简化为社会实践。

[6]

我们从杰索普(Jessop)和苏姆(Sum)以及贝斯特(Best)和帕特森(Paterson)的作品中获得灵感,认为文化一方面可以被视为惯例、生活实践和仪式的集合体,另一方面可以被视为观念的集合体,用格尔茨(Geetz)的话来说,它是一个意义系统和“意义网”,

[7]

并被定义为身份/差异关系、理性与道德伦理。

布迪厄(Bourdieu)的惯习社会学(habitus)

[8]

和吉登斯(Giddens)的实践意识的结构主义概念

[9]

将有助于解释文化,因为文化作为一种社会事实只有通过个人实践和话语才存在。

布迪厄(Bourdieu)的惯习社会学(habitus)

[8]

和吉登斯(Giddens)的实践意识的结构主义概念

[9]

将有助于解释文化,因为文化作为一种社会事实只有通过个人实践和话语才存在。

然而,考察概念领域会引发对特定方法学的关注。首先,我们应该对基本的社会事实采取一种内在的看法,这些事实是建立在特定背景、经验和做法之上的。其次,我们应该关注人们的日常生活,因为这些场景是主要的。它们很可能揭示出人们最根深蒂固的知识和实践。最后,受葛兰西启发的概念,如群体(bloc)、构成(formation)和物质/符号共进化(material/semiotic co-evolution),导致了人们对概念领域功能的忽视,以及它从物质领域分化出来的可能性。事实上,共同进化的前提假设是物质领域或观念领域选其一。相反,我认为,如果物质和观念领域共同构建世界,它们的发展是不同的。

本研究将从权力的角度观察实践、叙述和意象,并探究它们在物质和观念世界中的“变化、选择和维持”的过程。 [10] 这本书将遵循斯特兰奇(Strange)的知识结构,定义“信仰(以及来自信仰的道德结论和原则),已知的和被理解的东西,以及信仰、思想与知识交流的渠道” [11] 。尽管知识本体论的重要性有所降低, [12] 但它强调知识领域是权力较量不断演变的结果,是与所有非知识结构相互交织和互动的结构性权力的贡献者。另外,斯特兰奇的概念引导我们通过考量文化被采纳和改变的方式、被人们分享的程度以及文化如何影响人们的行为,从而思索文化内涵的改变。这一过程展示了塑造他人喜好的能力,从而确保文化的主导地位。 [13] 换言之,这应被视为“元权力”(meta-power) [14] 或“不及物权力”(intransitive power) [15] ,它不仅塑造人的身份,而且塑造问题本身,以便获得“被服从的机会”。 [16]

迪士尼的叙事和形象赋予了迪士尼公司社会文化竞争优势,使其能够在市场、行业和社会趋势中得以盛行。好莱坞对美国力量的贡献被认为是结构性的,通过形成“感知、认知和偏好”,从而使他们(民众)在“现有的社会秩序”中接受自己的角色。 [17] 严格地说,这个维度指的是一系列比政治更广泛的实践和领域,这些实践和领域倾向于发挥有利于美国的结构性力量。 [18] 尽管国际关系方面的许多研究都从建构主义切入,国际政治经济学研究领域依然忽略了文化维度。 [19] 这些研究往往要么从一开始就被帝国主义的形式同化,要么在权力方面被弱化。在这方面,约瑟夫·奈(Joseph Nye)的“软实力”掩盖了这一潜在的利害关系。 [20]

此外,布罗代尔的《世界经济》 [21] 概念化了 [22] 不受国家控制的自由市场的优势,为迪士尼公司在全球层面的研究提供理论上的见解。 [23] 这个概念引入了围绕着一个中心集群的分层组织的世界,使人们考虑到国家以外的迪士尼力量。 [24] 此外,所有好莱坞电影、景点和商品都形成了不同的经济、心态和生活方式,支撑着世界娱乐文明。这都是由好莱坞公司自行传播的,一方面,它使人们适应其符号系统,另一方面,它通过其使用的媒体来巩固这种实践。所有这些都常常被遗忘或忽视,实际上,它们在很大程度上影响着决定社会经济延续性的文明秩序,这种秩序“决定态度、引导选择和衍生偏见” [25] 。此外,据布罗代尔所说,各大制片厂还涉足了许多社会领域,包括“无穷的日常生活和历史中缺失的常规” [26] 。在集体表征和物质领域都能感受到它们的影响。它们塑造了人们的日常生活。 [27] 因此,本研究针对全球市场展开文化研究并考察迪士尼文化以及它如何构建消费者的日常生活。 [28]

在这项研究中,文化研究(特别是接受分析)将在评估权力的性质和程度方面发挥关键作用。 [29] 个体每天都生活在他们所理解、接受或拒绝的非国家行为体的跨国信息流动中。因此,应在微观政治层面以“日常国际政治经济学”的方式对其进行分析,以补充“规范性国际政治经济学” [30] 。为此,还必须关注那些具有多种角色的个体以及与全球运作的大型组织直接相关的个体。如果学者们承认非国家行为者的作用日益强大,政治、经济和社会领域被重新配置以及世界日益多元化,他们就不会耽于个体层面的研究。学者们研究全球现象或世界组织多从国际场景切入,很少有人用社会学方法对个体层面进行剖析。然而,我们对迪士尼的研究将观察真实个体的知识和行为,而不是假设他们的“情感结构” [31] 。事实上,迪士尼力量来自迪士尼作品的情感、艺术和情感唤醒维度,它们成为概念领域的核心。这使人们有机会认识到迪士尼等跨国公司的优势和短板,从而加深对其实力的理解。

本研究遵循玛奇(March)和奥尔森(Olsen)的制度主义观点,

[32]

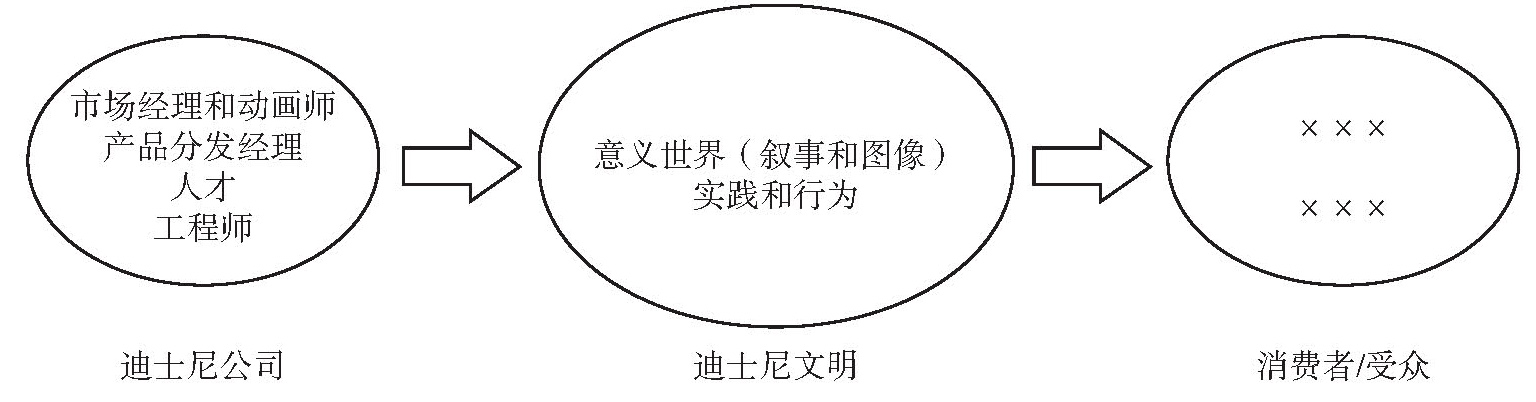

即迪士尼公司传播的文明是一种“规则和有组织的实践的集合,嵌在意义和资源的结构中”,对个体和环境具有相对“不变性”和“弹性”

(图1.1)。我们关注代理商、迪士尼员工和消费者/受众的实践与知识,这些都会对迪士尼的叙事和形象产生影响。叙述、内容和实践以交织的物质和观念结构为基础,为生产、商业、消费和社会领域所有利益相关者提供资源,并对其进行约束。

(图1.1)。我们关注代理商、迪士尼员工和消费者/受众的实践与知识,这些都会对迪士尼的叙事和形象产生影响。叙述、内容和实践以交织的物质和观念结构为基础,为生产、商业、消费和社会领域所有利益相关者提供资源,并对其进行约束。

图1.1 迪士尼现象的制度维度

迪士尼高管、动画艺术家和员工在满足观众感知需求和愿望的同时,也在对内容、实践和价值观进行着重塑。而消费者和观众也不同程度地接受或拒绝着迪士尼产品。我们需要考察迪士尼文化是如何适应日益激烈的竞争、不断变化的时代和不同的国外社群的?它如何保持世界范围内的知名度?考虑到迪士尼公司所属的特定娱乐领域,本研究考察它是如何自我更新并在世界各地不同代际受众中保持吸引力的。迪士尼叙事和作品的力量应该作为一个整体现象进行全球评估,这意味着要摒弃传统的思维模式,即将来自学术界和常识界的学科进行分离。迪士尼公司的受众可以分为消费者、观众和主题公园游客,需要对他们进行分析。此外,还需要分析电影本身及其衍生产品和带有其符号的商品。公司与其消费者有着密切的相互依赖关系,消费者欣赏、复制和传播公司的故事和商品符号。迪士尼公司和观众在市场上相互联系,这使得公司能够适应变化并相应地做出改变。同样,观众也会因为他们购买迪士尼产品、与公司互动而受到公司影响。