作为社会活动者的“人”有着不同的属性,如亚里士多德的“人是政治动物”的“政治人”(Homo politicus),亚当·斯密的“理性的、自我利益最大化”的“经济人”(homo economicus),伯杰和卢曼的“作为社会存在”的“社会人”(Homo socius),金格拉斯(Yves Gingras)的“世界是人的理性产物”的“技术人”(Homo technologicus),沃尔特·费舍尔的“就是通过叙事(narrative)我们感知世界的意义并把自己定位其中”的“叙事人”(Homo narrans),卡西尔的“作为象征动物”的“象征人”(Animal symbolicum),皮埃尔·布尔迪厄的“位于知识分子辩论和权力生产空间”中的“学术人”(Homo Academicus),仓桥重史的技术社会学意义上的“制造人”(homo faber),等等,除此以外还有很多以拉丁语homo-为前缀或以动物为限定词的诸多有关人属性的描述,如“作为意义制造者”的“诗学人”(Homo poetica)以及能够思考的“理性动物”(Animal rationabile)。正是这些不同的属性,人才成了社会复杂活动的承担者,也因此成就了从不同角度来解析人及其活动的社会人文科学理论。不管以何种属性来界定人,都是在文化框架中进行的,换句话,人是文化动物,即人拥有其他物种所不具备的借助符号来生产意义的能力。

人是具有象征表达的文化动物。知识体系的塑造被看作一种象征形式的构建。

这种趋势随着19世纪末哲学研究的“语言学转向”而得到进一步的强化,语言学转向“把对主客体关系的研究变成了对主体间交流和传达问题的研究,把对主体的研究从心理学领域(如观念、思想)转移到了语言的领域(语句和意义)”。

这种趋势随着19世纪末哲学研究的“语言学转向”而得到进一步的强化,语言学转向“把对主客体关系的研究变成了对主体间交流和传达问题的研究,把对主体的研究从心理学领域(如观念、思想)转移到了语言的领域(语句和意义)”。

同时显示语言不纯粹不仅是描述性的,而且也是“表述行为的”(performative),也就是实现某种东西。

同时显示语言不纯粹不仅是描述性的,而且也是“表述行为的”(performative),也就是实现某种东西。

随着社会与人文科学的发展,这种哲学认识论层面上逻辑思辨的“象征性”嬗变在不同的学科之中:语言学(费尔迪南·德·索绪尔)、结构人类学(克劳德·列维·施特劳斯)、结构功能或建构社会学(塔尔科特·帕森斯、皮埃尔·布尔迪厄、乔治·赫伯特·米德)、心理分析(雅克·拉康)、文化研究(伯明翰学派)、国际政治学(约瑟夫·奈),等等。如,在结构主义心理学家雅克·拉康(Jacques Lacan,1909—1981)那里,象征体系“就是语言和文化的界域,象征识别意味着通过与象征性权威保持一致来内化文化规范”

随着社会与人文科学的发展,这种哲学认识论层面上逻辑思辨的“象征性”嬗变在不同的学科之中:语言学(费尔迪南·德·索绪尔)、结构人类学(克劳德·列维·施特劳斯)、结构功能或建构社会学(塔尔科特·帕森斯、皮埃尔·布尔迪厄、乔治·赫伯特·米德)、心理分析(雅克·拉康)、文化研究(伯明翰学派)、国际政治学(约瑟夫·奈),等等。如,在结构主义心理学家雅克·拉康(Jacques Lacan,1909—1981)那里,象征体系“就是语言和文化的界域,象征识别意味着通过与象征性权威保持一致来内化文化规范”

,“象征体系作为结构,制作了人的现实并为其提供根据”

,“象征体系作为结构,制作了人的现实并为其提供根据”

;在建构社会学家布尔迪厄(Pierre Bourdieu,1930—2002)那里,“文化就是一个象征秩序,它为社会支配其再生产的无意识机制提供了元素”

;在建构社会学家布尔迪厄(Pierre Bourdieu,1930—2002)那里,“文化就是一个象征秩序,它为社会支配其再生产的无意识机制提供了元素”

。这种分散的象征描述的共性在于,作为社会黏合剂的文化被看作一种象征体系的规范,有意识或无意识地影响和解构了活动者的行为。

。这种分散的象征描述的共性在于,作为社会黏合剂的文化被看作一种象征体系的规范,有意识或无意识地影响和解构了活动者的行为。

文化的作用很受重视,在20世纪70年代,人文和社会科学中就出现了一种“文化转向”(cultural turn)的思潮。“文化转向”被描述为“一系列来自以往位于社会科学边缘地区新的理论冲动以及淹没在社会科学本身的某些传统。”

关于文化的界定,更多被追溯到泰勒对文化的人类学描述:“在人种志(enthnographic)的意义上,文化(或文明)是复杂的综合体,其包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他一个人作为社会成员所获得的能力和习性。”

关于文化的界定,更多被追溯到泰勒对文化的人类学描述:“在人种志(enthnographic)的意义上,文化(或文明)是复杂的综合体,其包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及其他一个人作为社会成员所获得的能力和习性。”

在此意义上,“文化转向”不仅意味着视角从实证主义认识论(positivist epistemology)向意义生产和身份,即文化建构作用的转移,而且也显示了人们对看重经济决定论而轻视文化象征能力作法的不满。

在此意义上,“文化转向”不仅意味着视角从实证主义认识论(positivist epistemology)向意义生产和身份,即文化建构作用的转移,而且也显示了人们对看重经济决定论而轻视文化象征能力作法的不满。

传播是社会建构。具体地,传播构建的是一种文化意义上的象征秩序,包括身份、制度、生活习惯、思维方式等,作为社会行动者的行为参考框架,也构成了锚固传播者想象和文化归宿的依据。这种象征秩序被不同的社会学或社会心理学术语阐释与表达,如集体表达、社会表达、社会想象、集体记忆等,并散落在不同的人文和社会科学中。这些象征层面上的概念,无论是动态的或是静态的,更多属于拉丁语系文化的社会—人文科学思想的关键表达,如“集体表达”“社会表达”“社会想象”“集体记忆”等。

集体表达。

长期以来,我们知道,人们关于世界和自身的最早表达体系来自宗教。

这与心理学家荣格的认识有着异曲同工之妙。荣格认为:“意识正如广大无意识领域的表面或表皮,而无意识的内容是未知的。”

这与心理学家荣格的认识有着异曲同工之妙。荣格认为:“意识正如广大无意识领域的表面或表皮,而无意识的内容是未知的。”

“人类心理也许还存在着共有的无意识,这种远古的无意识并非来自个人的体验,而是来自人类共有的心理功能,即来自遗传下来的脑组织。荣格把这种远古的无意识称作‘集体无意识’,把人类共有的心理功能称为‘原型’。”

“人类心理也许还存在着共有的无意识,这种远古的无意识并非来自个人的体验,而是来自人类共有的心理功能,即来自遗传下来的脑组织。荣格把这种远古的无意识称作‘集体无意识’,把人类共有的心理功能称为‘原型’。”

“原型意味着模式(印迹),这是一类在形式和内容上都包含神话主题的远古特征。”

“原型意味着模式(印迹),这是一类在形式和内容上都包含神话主题的远古特征。”

宽泛地讲,人类的“集体表达”的模板来自宗教。

宽泛地讲,人类的“集体表达”的模板来自宗教。

在社会学中,“集体表达”更多的是作为一种信仰与情感的表达而存在。在《社会劳动分工》中,涂尔干(Émile Durkheim,1858—1917)把集体意识(collective conscience)界定为:对每个社会成员来说都是相同的信仰和情感的东西,它因机械的或有机的社会凝聚形式而有着不同的形式和内容。

集体表达被认为包含外在于社会个体的“集体意识”或“社会意识”。

集体表达被认为包含外在于社会个体的“集体意识”或“社会意识”。

通过宗教的社会学分析,涂尔干认为,“集体表达(collective representations)指由集体生产的观念、信仰和价值观,这些东西不能简单地化约为个体的组成部分。集体表达是涂尔干寻求社会凝聚力的关键概念……这些表达可看作是通过宗教仪式的强烈互动形成的,……集体表达有助于为世界赋予秩序和意义,同时表达、象征、阐释社会关系。集体表达可抑制和促进社会行为。它们的力量来自其既位于我们当中,又外在于个体的特性”

通过宗教的社会学分析,涂尔干认为,“集体表达(collective representations)指由集体生产的观念、信仰和价值观,这些东西不能简单地化约为个体的组成部分。集体表达是涂尔干寻求社会凝聚力的关键概念……这些表达可看作是通过宗教仪式的强烈互动形成的,……集体表达有助于为世界赋予秩序和意义,同时表达、象征、阐释社会关系。集体表达可抑制和促进社会行为。它们的力量来自其既位于我们当中,又外在于个体的特性”

。在涂尔干看来,集体生活和个体生活一样,都是由“表达”(représentations)组成的。“社会把被结合个体的整体看作基础。个体通过联合形成的体系构成了社会生活的基础,它依据个体在不同地域、自然和传播手段的数量上的配置而发生变化。作为其网络结构的表达显现出了建立于联合的个体间或介于个体与社会整体间的次级群体间关系。”

。在涂尔干看来,集体生活和个体生活一样,都是由“表达”(représentations)组成的。“社会把被结合个体的整体看作基础。个体通过联合形成的体系构成了社会生活的基础,它依据个体在不同地域、自然和传播手段的数量上的配置而发生变化。作为其网络结构的表达显现出了建立于联合的个体间或介于个体与社会整体间的次级群体间关系。”

“集体表达首先反映着集体性的所有状态:它依赖于集体的构成和组织方法、形态以及宗教、道德、经济等机构……社会是一个独特的事实,它自己有着在世界其他地方找不到的、具有相同形式的特征。用来表现社会的(集体)表达有着不同于纯粹个体表达(représentations individuelles)的内容,我们可以提前相信,前者要向后者添加某些东西……集体表达是大量合作的产物,这种合作不仅在空间里扩展,而且也扩展到时间里;为了合作,诸多不同思想的人把他们的观念(idées)和情感联系、混合、组合在一起;一代代人把他们的经验和知识累积起来。”

“集体表达首先反映着集体性的所有状态:它依赖于集体的构成和组织方法、形态以及宗教、道德、经济等机构……社会是一个独特的事实,它自己有着在世界其他地方找不到的、具有相同形式的特征。用来表现社会的(集体)表达有着不同于纯粹个体表达(représentations individuelles)的内容,我们可以提前相信,前者要向后者添加某些东西……集体表达是大量合作的产物,这种合作不仅在空间里扩展,而且也扩展到时间里;为了合作,诸多不同思想的人把他们的观念(idées)和情感联系、混合、组合在一起;一代代人把他们的经验和知识累积起来。”

换句话,集体表达用来指“对社会化到其中的个体具有连续影响的、世界的组织方法和意义。”

换句话,集体表达用来指“对社会化到其中的个体具有连续影响的、世界的组织方法和意义。”

社会表达。

“社会表达”(social representations)是社会心理学中的术语。埃米尔·涂尔干及其侄子马塞尔·莫斯等社会学家对社会学与心理学的交汇研究,对社会的象征表达的认识产生了很大的影响,这种评价体现在与列维·施特劳斯(Claude-Lévi Strauss,1908—2009)在莫斯《社会学与人类学》一书的“前言”中。在涂尔干引入“集体表达”概念后,社会心理学的主要任务之一就是对“社会表达”的研究,社会表达成了“心理”(psychologique)与“社会”的界面或接触面。社会表达理论深深地植根于法国的社会理论中。

莫斯科维奇(Serge Moscovici)在涂尔干的“集体表达”的基础上,把“社会表达”描述为对社会对象进行集体制作的结果。

莫斯科维奇(Serge Moscovici)在涂尔干的“集体表达”的基础上,把“社会表达”描述为对社会对象进行集体制作的结果。

“引入社会表达(概念),他旨在捕捉流动于现代世界中的表达的动态变迁和变化过程。”

“引入社会表达(概念),他旨在捕捉流动于现代世界中的表达的动态变迁和变化过程。”

换句话,“集体表达被认为是出现在现代世界语境中的集体观念展现(ideation)的形式”。

换句话,“集体表达被认为是出现在现代世界语境中的集体观念展现(ideation)的形式”。

自20世纪以来,“社会表达”概念进入诸多人文学科之中:人类学、语言学、社会心理学、心理分析、社会学,等等。“representation”一词有多种含义,例如在哲学上,它是指个体在思想中再现的过程;在心理学上,它是一种感知,一种内容与某客体、情景、场面等相关联的精神意象。

自20世纪以来,“社会表达”概念进入诸多人文学科之中:人类学、语言学、社会心理学、心理分析、社会学,等等。“representation”一词有多种含义,例如在哲学上,它是指个体在思想中再现的过程;在心理学上,它是一种感知,一种内容与某客体、情景、场面等相关联的精神意象。

在总结他人的研究成果后,法国社会心理学者让-克劳德·阿布力克(Jean-Claude Abric)指出:“所有的表达都是一种对客观对象和主体的整体和统一看法。这种表达重新结构现实,以便整合对象的客观特征、主体的先前经验及其态度与规范体系。这就使得把表达界定为对世界的一种功能性看法,它允许个体或群体赋予自己的行动意义,使他们借助自己的参照体系来理解现实、适应现实,为自己确定位置……表达不是对现实的简单反映,而是一种具有指称功能的结构……作为对支配个体与其物理的和社会的环境关系的现实解释系统,表达将决定个体的行为及实践。表达是行动指南,它决定着行动和社会关系的方向。它是一个对现实的预解码(pré-décodage)系统,因为它决定着一系列预想和期待。”

总体看来,“社会表达概念指一种特定的认识形式,即常识认识,其内容体现着具有社会烙印的生产与功能过程。宽泛地讲,它指一种社会思维(pensée sociale)形式。社会表达是一些指向交际、理解,把握社会、物质和思想环境事实的实践思维形态。这样,它在逻辑的内容与思想运作的结构方面提供了特定的特征。表达内容及过程的社会印迹将指向表达的条件和语境,指向表达借以流动的传播,指向与世界和他者进行互动时所发挥的功能”

总体看来,“社会表达概念指一种特定的认识形式,即常识认识,其内容体现着具有社会烙印的生产与功能过程。宽泛地讲,它指一种社会思维(pensée sociale)形式。社会表达是一些指向交际、理解,把握社会、物质和思想环境事实的实践思维形态。这样,它在逻辑的内容与思想运作的结构方面提供了特定的特征。表达内容及过程的社会印迹将指向表达的条件和语境,指向表达借以流动的传播,指向与世界和他者进行互动时所发挥的功能”

。在此种意义上,我们可以认为,社会表达概念是从社会心理学角度把具有静态特征的“集体表达”概念赋予了动态的心理过程。

。在此种意义上,我们可以认为,社会表达概念是从社会心理学角度把具有静态特征的“集体表达”概念赋予了动态的心理过程。

社会想象。

“想象”(imaginaire)一词首先被“引入法语中,似乎其他语言都没有注意到(在英语中没有同等的词)”

。“想象一词在二十世纪越来越受到重视,这可能归因于想象力(imagination)概念的失宠,想象力常被理解为心理学能力(faculté psychologique)。”

。“想象一词在二十世纪越来越受到重视,这可能归因于想象力(imagination)概念的失宠,想象力常被理解为心理学能力(faculté psychologique)。”

被我们称作想象的东西“是一套在作品中的以视角(如图表、图画、照片)和语言(隐喻、象征、叙事)的意象为基础的、精神的或物质化的生产,这些影像形成了一些连贯的与动态的集合,在连接本义与引申义方面,具有象征功能”

被我们称作想象的东西“是一套在作品中的以视角(如图表、图画、照片)和语言(隐喻、象征、叙事)的意象为基础的、精神的或物质化的生产,这些影像形成了一些连贯的与动态的集合,在连接本义与引申义方面,具有象征功能”

。“‘想象’指向我们个体与集体生产一系列价值、规范和真理的能力,这些东西塑造了我们关于政治和历史的看法,指导着我们的行为,并(尤其)发展到自治,即表现为外部环境,好像在我们之前就已存在,独立于我们的行为。”

。“‘想象’指向我们个体与集体生产一系列价值、规范和真理的能力,这些东西塑造了我们关于政治和历史的看法,指导着我们的行为,并(尤其)发展到自治,即表现为外部环境,好像在我们之前就已存在,独立于我们的行为。”

法国哲学家和心理学家科尼利厄斯·卡斯特瑞阿迪斯(Cornelius Castoriadis,1922—1997)提出的“社会想象”概念,被看作具有现象特征的社会意义聚合物,其指向世界和心灵深处,即其所谓的“深层/混沌/无根据”(Abîme/Chaos/Sans-Fond)状态,从中诞生出一种具有创造性的新的意义流,对人类产生了影响。“我所谈的想象不是某东西的意象。它是形象/形式/意象(figures/forms/images)的本质上不确定而又连续的社会—历史—精神的创造……我们所谓的‘现实’(reality)和‘合理性’(rationality)是它的作品。”

它是社会对世界(monde)和自己(soi-même)的意义的原始倾注,该意义不是由现实因素规定的或强加的,更确切地说,在社会所构成的空间中该意义赋予这些因素某种重要性和位置。

它是社会对世界(monde)和自己(soi-même)的意义的原始倾注,该意义不是由现实因素规定的或强加的,更确切地说,在社会所构成的空间中该意义赋予这些因素某种重要性和位置。

该社会想象“为每个制度系统指出特定的方向;决定象征网络的选择与连接;它是每个历史时期的创造物,既是生活和观察的特殊方法,也是指导自己存在、自己世界、自己与这个世界关系的方法”

该社会想象“为每个制度系统指出特定的方向;决定象征网络的选择与连接;它是每个历史时期的创造物,既是生活和观察的特殊方法,也是指导自己存在、自己世界、自己与这个世界关系的方法”

。“除了制度化的意识活动,机构还从社会想象中吸取资源。这种现象必须与象征体系交织在一起,否则社会就不能‘走到一起’,并且也必须和经济—功能元素联系起来,否则就不能生存。”

。“除了制度化的意识活动,机构还从社会想象中吸取资源。这种现象必须与象征体系交织在一起,否则社会就不能‘走到一起’,并且也必须和经济—功能元素联系起来,否则就不能生存。”

通过这种意义的独特性(specificité),即想象的元素,社会构成了社会想象意义的世界,其界定了整个社会的行动和表达的最终方向和指向对象,确立社会个体的需求,哪些是真实的,哪些是不真实的,哪些有价值,哪些没有价值。总之,在这里,社会想象从心理学的角度提出了不同于马克思唯物主义历史观的看法,认为这种从心灵深处分泌出来的东西影响着社会现实的建构,即社会的想象性建构。从“集体表达”到“社会表达”直至“社会想象”,体现了象征结构在认识层面上的变迁:从静态反映到动态互动,直至深层次与社会历史发展观联系在一起。

通过这种意义的独特性(specificité),即想象的元素,社会构成了社会想象意义的世界,其界定了整个社会的行动和表达的最终方向和指向对象,确立社会个体的需求,哪些是真实的,哪些是不真实的,哪些有价值,哪些没有价值。总之,在这里,社会想象从心理学的角度提出了不同于马克思唯物主义历史观的看法,认为这种从心灵深处分泌出来的东西影响着社会现实的建构,即社会的想象性建构。从“集体表达”到“社会表达”直至“社会想象”,体现了象征结构在认识层面上的变迁:从静态反映到动态互动,直至深层次与社会历史发展观联系在一起。

集体记忆。

作为涂尔干学派的传人,法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫(Maurice Halbwachs,1877—1945)提出了“集体记忆”(mémoire collective)概念,认为记忆是对过去的重构,所有被组织起来的群体会创造一个属于自己的记忆,在记忆化与地方化的过程中,个体记忆要依赖来自社会环境(milieu social)的形式和“框架”。用哈布瓦赫的话说:“存在着所谓的集体记忆和记忆的社会框架;从而,我们的个体思想将自身置于这些框架内,并汇入能够进行回忆的记忆中去。”

“但是也可确信,群体的记忆是通过个体记忆来实现的,并且在个体记忆之中体现着自身。”

“但是也可确信,群体的记忆是通过个体记忆来实现的,并且在个体记忆之中体现着自身。”

从社会文化研究的角度来看,“集体记忆研究倾向聚焦于以往表达在生产和保护身份主张中的作用,这些主张成了集体形成和维护的基础”

从社会文化研究的角度来看,“集体记忆研究倾向聚焦于以往表达在生产和保护身份主张中的作用,这些主张成了集体形成和维护的基础”

。随着传播技术的发展,人的个体记忆及集体记忆被逐渐外化。

。随着传播技术的发展,人的个体记忆及集体记忆被逐渐外化。

在《技术与时间:阿比米修斯的过失》中,受法国人类学家和哲学家勒鲁瓦-古兰(André Leroi-Gourhan,1911—1986)影响,法国哲学家斯蒂格勒指出,人化(hominization)过程是体现于生命自由化过程中的一种断裂,一种发生在外化(exteriorization)过程中的断裂,其意味着技术和人相伴而生:一方面人发明了技术,另一方面,人通过发明技术创造了自己。

在此过程中,人借助技术实现了自己的外化,成了技术的加工对象。“外化”过程中的断裂既意味着一种新的记忆组织,又意味着一种新的记忆支撑工具产生。借助这种“外化”,记忆(memory)把自己从基因写入形式中解放出来,追求着自由化(freeing)的过程,并记录下断裂的印迹,如在石头上、墙上、书上、机器及其他形式的支撑上,从文身的身体到被工具化的基因记忆:首先是散乱的、无生机的,然后是被称作“生物技术的”生命工业所重组、管理、存储、合理化与利用,其中包括正在被信息化处理(information-processing)工业规划的全息存储器。

在此过程中,人借助技术实现了自己的外化,成了技术的加工对象。“外化”过程中的断裂既意味着一种新的记忆组织,又意味着一种新的记忆支撑工具产生。借助这种“外化”,记忆(memory)把自己从基因写入形式中解放出来,追求着自由化(freeing)的过程,并记录下断裂的印迹,如在石头上、墙上、书上、机器及其他形式的支撑上,从文身的身体到被工具化的基因记忆:首先是散乱的、无生机的,然后是被称作“生物技术的”生命工业所重组、管理、存储、合理化与利用,其中包括正在被信息化处理(information-processing)工业规划的全息存储器。

借助手势、符号、语言、文字、无线电、互联网、云存储等,人的记忆被逐渐外化,成了一种新的(全球)社会管理资源。

借助手势、符号、语言、文字、无线电、互联网、云存储等,人的记忆被逐渐外化,成了一种新的(全球)社会管理资源。

集体表达、社会表达、社会想象、集体记忆等概念构成了象征的表象,这些概念体现了作为象征动物的人的象征性建构的内涵,并与意义及意义创新联系在一起成了传播研究的关键词。

主体性。

人类自诞生以来所关注的基本哲学问题就是:“我是谁?从哪里来?到哪里去?”“我是谁?”不仅事关“主体”问题,还涉及“主体性”(subjectivité)问题。这就是说,自古以来,人就在不断地探究自己的主体性、人类的意识、自我认识等问题。所谓的“主观主义”(subjecitvisme)意味着以主观视角进行思考与判断。“主体性”概念事关所有涉及作为主体(sujet)的人的东西,是对“自我”(Soi)意义的追寻,是对“我是谁?”的追问。“严格说来,主体(subject)是一个近代哲学产生的特定概念,它来自拉丁文subjectum,意为‘在底下的东西’。古代哲学家和经济哲学家用subjectum这个词来翻译希腊文hypokeimenon一词,这个词在亚里士多德那里意为一切性质、变化或状况的载体,实际上是‘基础’或‘实体’的意思。从17世纪近代哲学产生开始,‘主体’一词渐渐有了我们今天熟悉的意思。它表示意识的统一,即奠定一切感觉、一切知觉、一切思维(知性、理性)和意志基础的东西。因此,‘主体’一词常常被用作‘自我’或‘我’的同义词,表示心理学及认识论意义上的、与对象或客体相对的个人,他是认识的主体,也是行动的主体。”

而描述主体特征的“主体性常常和‘身份’概念互用,主体性更准确地表明我们身份的社会建构及身份意识。我们常把身份看成一个扁平的、单维度概念,而主体性则更宽泛,具有多面性,是社会和个人存在,其存在于广泛文化界定和我们自我理想的协商过程之中。”

而描述主体特征的“主体性常常和‘身份’概念互用,主体性更准确地表明我们身份的社会建构及身份意识。我们常把身份看成一个扁平的、单维度概念,而主体性则更宽泛,具有多面性,是社会和个人存在,其存在于广泛文化界定和我们自我理想的协商过程之中。”

主体性是西方形而上学的牢笼。“西方哲学或形而上学从一开始就迷恋于主体性,这种迷恋付出了代价:作为‘对其尊贵的惩罚’,认识论的主体被‘永久监禁在它的自我之中’,被判定像‘城堡中’的骑士那样去看世界。自笛卡尔(René Descartes,1596—1650)以来,尤其自康德以来的近代思想中,主体性逐渐成为哲学注意的中心……这种哲学运动在最近的存在主义中达到了顶点。”

因为存在主义的首要作用就是使每个人如其所是地拥有他自己,并将他存在的整个责任牢牢地固置于他的肩头。然而,当我们说人对他自己负责时,并不是说他只对他自己的个体负责任,而是说他对所有人都负有责任。正如萨特的解释,“责任的广泛影响是与人的选择的普遍影响相关联的,即人不是离群索居地进行选择,人的选择是对他人的,他的行为不仅塑造他自己的生存,而且塑造人类存在的一般形象。当个人‘为他自己而选择’时,也可以说是在‘为所有人而选择;因为事实上人们采取的各种行为以按他所希望的那样去创造他自己,同时,也就创造了他相信他所应该是的人的形象’。”

因为存在主义的首要作用就是使每个人如其所是地拥有他自己,并将他存在的整个责任牢牢地固置于他的肩头。然而,当我们说人对他自己负责时,并不是说他只对他自己的个体负责任,而是说他对所有人都负有责任。正如萨特的解释,“责任的广泛影响是与人的选择的普遍影响相关联的,即人不是离群索居地进行选择,人的选择是对他人的,他的行为不仅塑造他自己的生存,而且塑造人类存在的一般形象。当个人‘为他自己而选择’时,也可以说是在‘为所有人而选择;因为事实上人们采取的各种行为以按他所希望的那样去创造他自己,同时,也就创造了他相信他所应该是的人的形象’。”

换句话说,存在主义的主体性在于自我的选择。

换句话说,存在主义的主体性在于自我的选择。

从笛卡尔的“我思”强调自我意识的存在,到康德仅依赖自己意识的超验“主体性”,再到黑格尔的具有历史与社会特征的意识结构以及马克思的作为社会实践表征的“意识”,直至现在的“主体性”意义的泛化——现在,“主体性”概念已不再局限于个人的表述或想象(fantasme),它既包含着对自我的认识,又包含着与他者关系的复杂性、人类实际关系的复杂性、内化意象的复杂性、生活情结的复杂性以及人文环境的复杂性。

随着哲学认识的发展,“主体性”概念经历了复杂的变化。

随着哲学认识的发展,“主体性”概念经历了复杂的变化。

学者托马斯·麦卡锡(Thomas McCarthy)在哈贝马斯英文版的《交际理论》前言中对这种变迁进行了详细的描述:“在现代的早期,笛卡尔的孤独的思想者(solus ipse)作为对知识和道德进行根本反思的不可避免的框架处于支配地位。其中蕴含的方法论上的唯我论(soplsism)在18世纪末又在康德的方法上打上了烙印,同样也体现于康德之前两个世纪的实证和理性主义的前辈那里。这种独白式的方法提前规定了思想和行为基础问题的某些提法:主体对客体、理性对感觉(sense)、理性对欲望、心灵(mind)对身体、自己对他者,等等。在19世纪,这种笛卡尔模式以及与其相联系的主体主义(subjectivistic)定位受到了挑战。在19世纪早期,黑格尔展示了意识结构(consciousness)复杂的历史和社会特征。马克思走得更远,坚持认为心灵(mind)不是自然的基础,而是相反;他强调人的意识是被体现的和实践的,意识的形式是社会生产方式的一种被编码的表达。达尔文在人类和自然的其他东西之间建立了联系,为智力和自我保护建立联系铺平了道路,即为理性的基本概念、功能(如美国的实用主义)铺平了道路。尼采和弗洛伊德揭示了意识中的无意识以及概念领域中的前概念和非概念角色。历史主义细致地展示了思想和行为原则中的历史和文化变量。这导致的结果就是哈贝马斯所说的‘精神的去神圣化’和因之而来的‘哲学的去权力化’……从埃德蒙·胡塞尔(Edmund Husserl,1859—1938)的明显的笛卡尔式现象学到隐藏于逻辑经验主义表面下的笛卡尔思想,20世纪的哲学仍见证了表现为不同形式的笛卡尔模式的持续影响。最近,对这种模式的批判重新涌现出来。于是我们说我们生活在一个‘后-海德格尔’‘后-维根斯坦’‘后-结构主义’的时代。精神再一次去神圣化。主体性被展示以‘把异质东西引入自我(selfhood)中心的方式’‘与世界渗透在一起’。”

“主体性”内涵随着哲学认识思想的变化而发生变迁,“主体性”的“唯我”意识被引入了另类东西,发生了嬗变。

“主体性”内涵随着哲学认识思想的变化而发生变迁,“主体性”的“唯我”意识被引入了另类东西,发生了嬗变。

在学者张汝伦看来,是马克思给传统主体概念签发了死亡证书。马克思的主体概念“不仅不排斥,反而包容人的自然存在即肉体存在的根本性;传统主体概念却专指人的精神和意识能力……马克思根本颠覆和解构了传统的主体概念。主体不是任何意义上的个人、自我、主观意识和主观能动性,而是指人的基本历史活动——劳动”

。“主体概念固然体现了现代人摆脱传统的种种束缚的一面,但也歪曲和掩盖了人自我异化的事实。马克思对传统主体概念的颠覆和解构,揭露了它作为现代意识形态的‘假意识’性质。”

。“主体概念固然体现了现代人摆脱传统的种种束缚的一面,但也歪曲和掩盖了人自我异化的事实。马克思对传统主体概念的颠覆和解构,揭露了它作为现代意识形态的‘假意识’性质。”

“无论从实践还是从理论考虑,马克思都必然要否定和扬弃近代哲学的主体概念……可以说,马克思对主体概念的处理是一个通过解构来进行重构的过程;对于马克思来说,主体不再是自我意识或自我,而是人的历史存在,它具体表现为各种不同的社会形态及其所有的种种复杂关系……马克思的主体概念也不是胡塞尔意义上的主体间性,因为主体间性归根结底还是以主体(自我)为基点。在这个意义上,我们甚至可以说,马克思将主体概念去人化和去主观化。仅仅承认主体是人的活动还远不够,黑格尔已经做到了这一点,只有将感性活动同时视为历史的活动,即由历史决定和历史地发生的活动,是历史过程的本身,才是马克思的主体概念。”

“无论从实践还是从理论考虑,马克思都必然要否定和扬弃近代哲学的主体概念……可以说,马克思对主体概念的处理是一个通过解构来进行重构的过程;对于马克思来说,主体不再是自我意识或自我,而是人的历史存在,它具体表现为各种不同的社会形态及其所有的种种复杂关系……马克思的主体概念也不是胡塞尔意义上的主体间性,因为主体间性归根结底还是以主体(自我)为基点。在这个意义上,我们甚至可以说,马克思将主体概念去人化和去主观化。仅仅承认主体是人的活动还远不够,黑格尔已经做到了这一点,只有将感性活动同时视为历史的活动,即由历史决定和历史地发生的活动,是历史过程的本身,才是马克思的主体概念。”

不过,“马克思扬弃传统主体概念,绝不是要否定个人,而恰恰是因为个人在现代社会完全丧失了自己,而传统主体概念却使人无法看到这个严酷的事实……马克思强调人的社会性和历史性,绝不是要让个人被社会和历史吞没,而是要使人的个别性得以最终实现”

不过,“马克思扬弃传统主体概念,绝不是要否定个人,而恰恰是因为个人在现代社会完全丧失了自己,而传统主体概念却使人无法看到这个严酷的事实……马克思强调人的社会性和历史性,绝不是要让个人被社会和历史吞没,而是要使人的个别性得以最终实现”

。我们要清楚的是,“马克思的主体概念首先不是要解决传统的认识论上的问题(在很大程度上这其实是伪问题),而是要让人们在自己的历史存在中达到自身的解放。当主体概念不再是指一般的人,而是指历史过程时,人的解放才真正成为一个实践课题。这就是马克思的主体概念所辩证地昭示我们的真实含义”

。我们要清楚的是,“马克思的主体概念首先不是要解决传统的认识论上的问题(在很大程度上这其实是伪问题),而是要让人们在自己的历史存在中达到自身的解放。当主体概念不再是指一般的人,而是指历史过程时,人的解放才真正成为一个实践课题。这就是马克思的主体概念所辩证地昭示我们的真实含义”

。

。

多尔迈在《主体性的黄昏》中通过对马克思主义者阿尔都塞的研究也指出,“对作为‘人类主体’的传统的‘人的形象’的揭露,开始于20世纪马克思和弗洛伊德的著作,这是一项从其长期效果来看可以与‘哥白尼革命引起的剧烈动荡’相媲美的成就”。他在《列宁与哲学》一书中指出:“由于哥白尼,我们知道了地球不是宇宙的‘中心’,由于马克思,我们知道了人类主体——经济的、政治的或哲学的自我不是历史的‘中心’;与启蒙时期的哲学家和黑格尔相反,历史甚至是没有‘中心的’,除非在意识形态的错误认识中’。马克思在认识论和政治经济学水平上的发现与弗洛伊德的心理分析发现并行不悖,因为弗洛伊德的研究表明了‘真正的主体’或具体的人类存在‘并没有自我的形态’,也不是以‘自我’‘意识,或‘存在’为中心的——无论他是自身的存在、身体的存在或‘行为’的存在——人类主体是非中心的,它由没有‘中心’的结构构成,除非在对‘自我’的虚构的错误认识中,即在自己‘认识’自己的意识形态结构中。”

这实际上是阿尔都塞借助马克思和弗洛伊德的研究对传统“主体性”概念中的“唯我论”(solipisme)的批判。

这实际上是阿尔都塞借助马克思和弗洛伊德的研究对传统“主体性”概念中的“唯我论”(solipisme)的批判。

在一定程度上,现代西方哲学的发展过程是一个传统主体和主体性概念不断被消解和解构的过程。不过这与我们研究的正好相反,在我国哲学界,主体和主体性概念近20年来却大行其道。

在这里,“主体”成了一个恒定的、无所不包的、用来描述社会活动者的概念。

在这里,“主体”成了一个恒定的、无所不包的、用来描述社会活动者的概念。

主体间性。

主体间性(intersubjectivity)是一个辩证术语,它是人类存在的一个条件。在现代意识哲学看来,人类的状况服从于主体间性,认为主体与他者的关系不可避免地决定着每个人的存在,而且影响着所有主体对自己的认识。

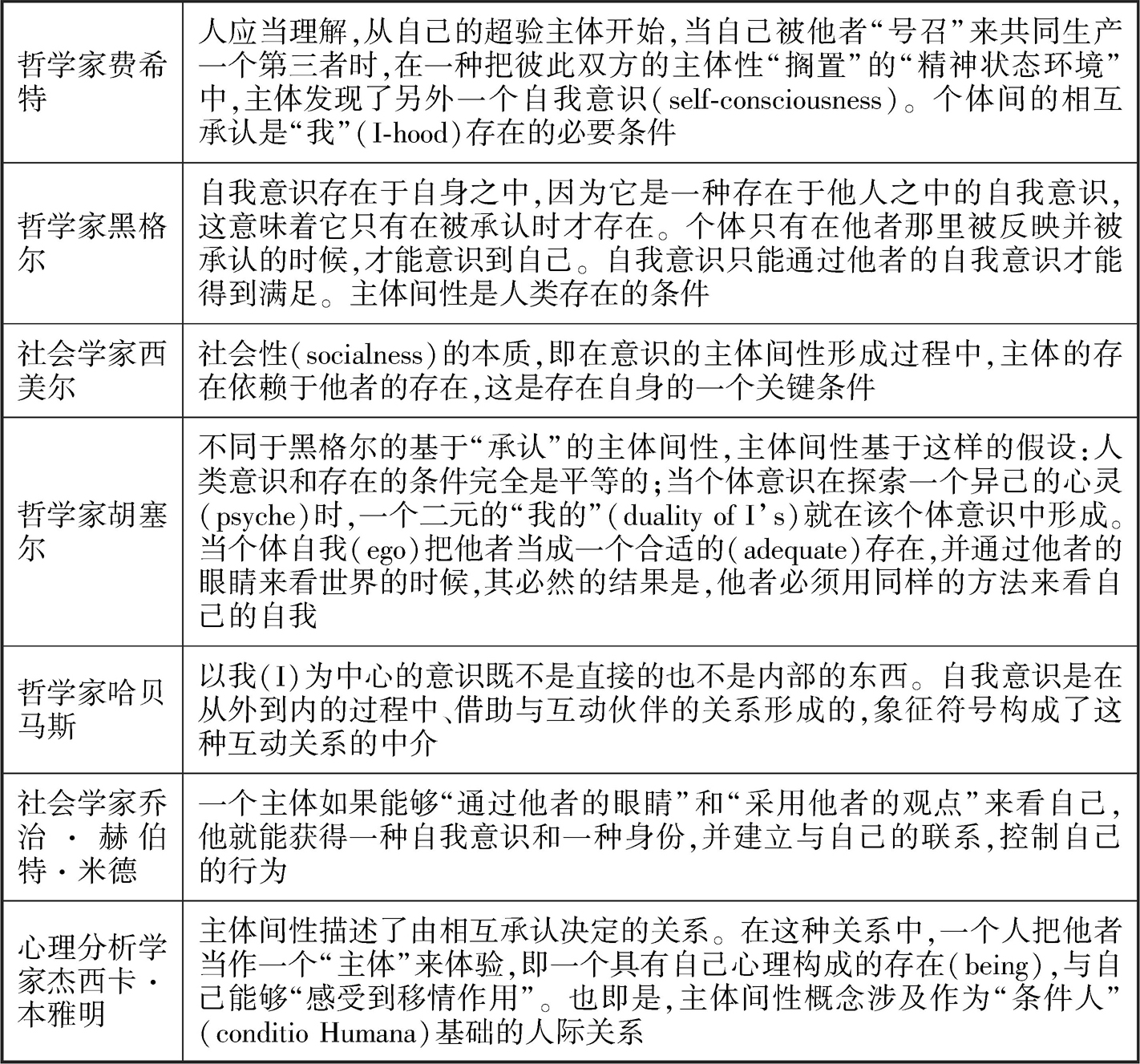

作为自治主体的自我与他者彼此以对方为手段实现自我意识,即通过对方实现自我身份意识,见表1-1。

作为自治主体的自我与他者彼此以对方为手段实现自我意识,即通过对方实现自我身份意识,见表1-1。

表1-1 主体间性认识

表1-1是对来自不同方法的主体间性的梳理和总结。

基本上,主体间性主要围绕主体哲学展开,离开了主体哲学(或意识哲学)来谈论已经变异的主体间性,如哈贝马斯的主体间性,虽然批判吸收胡塞尔的认知层面上的主体间性和费希特行为上的主体间性,但他的主体间性已属于社会哲学的概念,探讨语言传播合理性中意识心理与语言问题:主体间的认识是对话双方合作的可能条件。

胡塞尔的主体间性(或互为主体性)终于又回到了黑格尔的《精神现象学》的解释:黑格尔的个体既是主体又是客体,或说既有主体性又有客体性,不过是在精神层面,主体和客体的思想的相互辩证扬弃,达到主体与客体思想的统一,到达了认识层面,因此所谓解决了主体和客体的统一性问题,也就是黑格尔完成了形而上学体系的构建。胡塞尔的主体是经过“搁置”后的主体,具有纯粹的“意识”,并且还是不断地构建的,即所谓的“意识流”。这就是所谓的“主体间性理论使胡塞尔达到的主体性领域(subjective community)与黑格尔《精神现象学》中的领域相去不远,这也许就是主体间性理论的真实意义。在自我构建中(self-consitution),一个纯粹超验的主体被构建成了与所有客观性相关的东西,只有如此,主体才被构建成一个可认识的客体。对另一个主体来说,过程纯粹是相反的,首先是客体性,其次是主体性。就像作为自我(self)和他者(other)个体构成中的彼此对应一样,纯粹超验主体性的主体性和主体间性的构建也存在着对应”

胡塞尔的主体间性(或互为主体性)终于又回到了黑格尔的《精神现象学》的解释:黑格尔的个体既是主体又是客体,或说既有主体性又有客体性,不过是在精神层面,主体和客体的思想的相互辩证扬弃,达到主体与客体思想的统一,到达了认识层面,因此所谓解决了主体和客体的统一性问题,也就是黑格尔完成了形而上学体系的构建。胡塞尔的主体是经过“搁置”后的主体,具有纯粹的“意识”,并且还是不断地构建的,即所谓的“意识流”。这就是所谓的“主体间性理论使胡塞尔达到的主体性领域(subjective community)与黑格尔《精神现象学》中的领域相去不远,这也许就是主体间性理论的真实意义。在自我构建中(self-consitution),一个纯粹超验的主体被构建成了与所有客观性相关的东西,只有如此,主体才被构建成一个可认识的客体。对另一个主体来说,过程纯粹是相反的,首先是客体性,其次是主体性。就像作为自我(self)和他者(other)个体构成中的彼此对应一样,纯粹超验主体性的主体性和主体间性的构建也存在着对应”

。以此看来,互为主体性可以看成“主体间的视域融合”,具体特征表现为“纯粹超验的意识流”间的融合。“胡塞尔的主体间性强调的是认知层面,费希特则对互动行为感兴趣。哈贝马斯综合了二者,把交际看作一种行为,其中语言成了认识和与他者合作的中介。”

。以此看来,互为主体性可以看成“主体间的视域融合”,具体特征表现为“纯粹超验的意识流”间的融合。“胡塞尔的主体间性强调的是认知层面,费希特则对互动行为感兴趣。哈贝马斯综合了二者,把交际看作一种行为,其中语言成了认识和与他者合作的中介。”

总体而言,主体间性因视角不同产生了不同的内涵。

总体而言,主体间性因视角不同产生了不同的内涵。

象征性总是与“无意识”“集体意识”“集体记忆”“集体表达”“社会表达”“语言”“符号”等概念联系在一起,但最终总是落脚于文化。自笛卡尔的主客体二分理论开始,近代哲学就围绕客观世界及其认识表述扩展开来,知识体系的构建成了哲学的任务之一。在建构这种知识体系的过程中,作为认识主体的人具有了理性地认识、阐释与逻辑思辨的能力,并且也成了心理分析剖析的对象。

象征的无意识起源。

在《传播学史》中,罗杰斯(Everett M. Rogers,1931—2004)把西格蒙德·弗洛伊德看作美国传播学欧洲起源的三位犹太奠基人之一,并花了不少篇幅来陈述这位心理分析学家的生平和思想,特别是他的“无意识”概念,但美国的传播学者似乎没从这个“无意识”概念中学到什么,倒是受到了威廉·冯特(Wilhelm Wundt,1832—1920)实验心理学的影响,

并在实证主义方法和实用主义思想的影响下,将这种方法用在了战争宣传、消费推广和政治竞选中。不过弗洛伊德的心理分析(尤其是“无意识”)理论在欧洲大陆产生了具有形而上学的思辨与批判特征的“无意识社会学”:在此,社会成了无意识运作中的“象征关系体系”,并延伸出来了一系列有关象征秩序的概念,如集体表达、社会表达、集体记忆、象征秩序等。

并在实证主义方法和实用主义思想的影响下,将这种方法用在了战争宣传、消费推广和政治竞选中。不过弗洛伊德的心理分析(尤其是“无意识”)理论在欧洲大陆产生了具有形而上学的思辨与批判特征的“无意识社会学”:在此,社会成了无意识运作中的“象征关系体系”,并延伸出来了一系列有关象征秩序的概念,如集体表达、社会表达、集体记忆、象征秩序等。

最早提出心理分析“无意识”概念的是弗洛伊德(Edmund Freud,1856—1939)。荣格(Carl Jung,1875—1961)发展了弗洛伊德的个人无意识理论,提出了集体无意识的概念,不过弗洛伊德认为个人无意识与集体无意识应无差别:“把个体心理学的概念转移到集体心理学上不太容易,我怀疑采用集体‘无意识’概念有什么好处。在任何情况下,无意识内容难道不是集体的?难道没有构成人类的普遍特性?”

荣格认为,“意识正如广大无意识领域的表面或表皮,而无意识的内容是未知的”

荣格认为,“意识正如广大无意识领域的表面或表皮,而无意识的内容是未知的”

。“人类心理也许还存在着共有的无意识,这种远古的无意识并非来自个人的体验,而是来自人类共有的心理功能,即来自遗传下来的脑组织。荣格把这种远古的无意识称作‘集体无意识’。”

。“人类心理也许还存在着共有的无意识,这种远古的无意识并非来自个人的体验,而是来自人类共有的心理功能,即来自遗传下来的脑组织。荣格把这种远古的无意识称作‘集体无意识’。”

“把它称之为‘集体的’是因为它与个人无意识不同,它不是由个人的,即或多或少具有独特性的心理内容所构成,而是由普遍的、反复发生的心理内容所构成。”

“把它称之为‘集体的’是因为它与个人无意识不同,它不是由个人的,即或多或少具有独特性的心理内容所构成,而是由普遍的、反复发生的心理内容所构成。”

而这种“无意识”成了“无意识社会学”的重要组成内容,体现在涂尔干、莫斯、施特劳斯、布尔迪厄等人的作品中。不过“无意识社会学”中的“集体无意识”与荣格的“集体无意识”有所区别:在莫斯看来,集体的无意识指一类集体思想(pensée collective);在荣格那里,集体无意识则根据人们所被赋予的个人或集体特征而分为不同的领域。如施特劳斯所说:“在这两种情况下,人们把无意识看作一个象征系统(système symbolique);不过对荣格来说,无意识没有化约为系统:它充满了形成一种无意识层次的符号,甚至被象征的东西。”

而这种“无意识”成了“无意识社会学”的重要组成内容,体现在涂尔干、莫斯、施特劳斯、布尔迪厄等人的作品中。不过“无意识社会学”中的“集体无意识”与荣格的“集体无意识”有所区别:在莫斯看来,集体的无意识指一类集体思想(pensée collective);在荣格那里,集体无意识则根据人们所被赋予的个人或集体特征而分为不同的领域。如施特劳斯所说:“在这两种情况下,人们把无意识看作一个象征系统(système symbolique);不过对荣格来说,无意识没有化约为系统:它充满了形成一种无意识层次的符号,甚至被象征的东西。”

无意识社会学和象征体系。

人类学家施特劳斯在莫斯的《社会学和人类学》“前言”中说到,如果在表象上彼此相去甚远的社会生活不同表现间,如语言、艺术、法律和宗教,存在着某些根本的相似,我们有一天就能超越作为集体事物的文化与其体现的个体间的对立,因为在思想与个人行为层面上,所谓的“集体意识”就可化约为一种对某些普遍法则的暂时模式的表达,在这些普遍法则中存在着精神的无意识行动。

莫斯也认为:“既然说到集体表达和实践,即习惯性的行为和观念,我必然采用一种心理学的语言。”

莫斯也认为:“既然说到集体表达和实践,即习惯性的行为和观念,我必然采用一种心理学的语言。”

在一种意义上,“所有心理现象都是社会学现象的说法”是真实的,心理(mental)与社会(social)是一致的;在另一种意义上,社会的证据只能是心理的,换句话说,如果不能恢复一个机构对个体意识的影响,我们就永远不能确定是否触及它的意义与功能。

在一种意义上,“所有心理现象都是社会学现象的说法”是真实的,心理(mental)与社会(social)是一致的;在另一种意义上,社会的证据只能是心理的,换句话说,如果不能恢复一个机构对个体意识的影响,我们就永远不能确定是否触及它的意义与功能。

莫斯和施特劳斯都赞成通过社会学与心理学的合作来研究社会现实和社会生活,不过在解释社会现实和社会的无意识层面上,莫斯认为个人的行为构成象征系统,而施特劳斯则寻求象征系统对个人行为的影响,换句话,施特劳斯把象征系统看成先验的,其中的成分发挥了功能;莫斯则把象征系统看作社会功能的结果。

莫斯和施特劳斯都赞成通过社会学与心理学的合作来研究社会现实和社会生活,不过在解释社会现实和社会的无意识层面上,莫斯认为个人的行为构成象征系统,而施特劳斯则寻求象征系统对个人行为的影响,换句话,施特劳斯把象征系统看成先验的,其中的成分发挥了功能;莫斯则把象征系统看作社会功能的结果。

总之,“象征”成了欧洲(特别是法国)的人文社会科学建构议题的限定词与分析对象。

总之,“象征”成了欧洲(特别是法国)的人文社会科学建构议题的限定词与分析对象。

法国社会和人类学家马塞尔·莫斯(Marcel Mauss,1872—1950)对人类学的研究产生了深刻影响,尤其对北美(美国)的人类学研究。在自己的《社会学与人类学》中,莫斯认为有必要通过社会学和心理学的合作,让心理学服从社会学,并解释社会事实与社会生活,因此研究者常常求助于“无意识”,把它看作社会事实的共同和具体特征的提供者:“在巫术中,与在宗教与语言学中一样,都是无意识观念(idées inconscients)在发挥作用。”

在莫斯那里,社会生活看成是“一个象征关系的世界”,本尼迪克特描写不同文化范式的《文化的模型》(

Patterns of Culture

)的观点已存在于莫斯的这种表述之中。

在莫斯那里,社会生活看成是“一个象征关系的世界”,本尼迪克特描写不同文化范式的《文化的模型》(

Patterns of Culture

)的观点已存在于莫斯的这种表述之中。

“象征概念完全是我们的,它来自宗教和法律。这就是长期以来,涂尔干给我们指出的,人们只能通过象征符号,通过恒定的、外在于个体精神状态(états mentaux)的共同符号,通过被看作现实的状态群体符号来交流并保持感情上的一致……这就是长期以来,我们认为社会事实的特征之一,确切地说,是它的象征性的一面。在大多数集体表达中,涉及的不是单一事物的单一表达,而是人为选择的一种表达,此种表达或多或少具有武断的特征,以便被用来指称其他的表达和指导实践。”

“象征概念完全是我们的,它来自宗教和法律。这就是长期以来,涂尔干给我们指出的,人们只能通过象征符号,通过恒定的、外在于个体精神状态(états mentaux)的共同符号,通过被看作现实的状态群体符号来交流并保持感情上的一致……这就是长期以来,我们认为社会事实的特征之一,确切地说,是它的象征性的一面。在大多数集体表达中,涉及的不是单一事物的单一表达,而是人为选择的一种表达,此种表达或多或少具有武断的特征,以便被用来指称其他的表达和指导实践。”

个人的正常行为从来不是因为本身具有象征性:“这些行为是一个只能表现形成集体象征系统的元素。”

个人的正常行为从来不是因为本身具有象征性:“这些行为是一个只能表现形成集体象征系统的元素。”

换句话,个体的精神生活提供了构成只能集体象征系统的元素。受莫斯的影响,列维·施特劳斯认为:“所有文化都可看作一系列象征系统,其中比较重要的有语言、婚姻规则、经济关系、艺术、科学、宗教。所有这些系统力求表达物理现实和社会现实的某些方面、两者间以及多个象征系统间所保持的关系。”

换句话,个体的精神生活提供了构成只能集体象征系统的元素。受莫斯的影响,列维·施特劳斯认为:“所有文化都可看作一系列象征系统,其中比较重要的有语言、婚姻规则、经济关系、艺术、科学、宗教。所有这些系统力求表达物理现实和社会现实的某些方面、两者间以及多个象征系统间所保持的关系。”

于是,在无意识社会学中,心理、象征、文化等成了“集体表达”的近义词。

于是,在无意识社会学中,心理、象征、文化等成了“集体表达”的近义词。

不过,施特劳斯不赞成荣格的“原型”和“集体无意识”,认为“只有形式可以是相同的,但内容不同。”

施特劳斯从语言学那里获取了“无意识”的灵感。“语言(language)是一个社会现象。在所有社会现象中……几乎所有的语言行为都位于无意识思想层面上。说话时,我们没有意识到语言的句法和词形学法则。另外,当区分话语(paroles)的意义时,我们也没有对音素进行有意识的认识。”

施特劳斯从语言学那里获取了“无意识”的灵感。“语言(language)是一个社会现象。在所有社会现象中……几乎所有的语言行为都位于无意识思想层面上。说话时,我们没有意识到语言的句法和词形学法则。另外,当区分话语(paroles)的意义时,我们也没有对音素进行有意识的认识。”

“语言学,尤其是结构语言学,使我们熟悉了这样的思想:精神生活的根本现象,即决定其最普遍形式的现象,就位于无意识思想的层面上。因此无意识是我与他者的中介项(terme médiateur)。”

“语言学,尤其是结构语言学,使我们熟悉了这样的思想:精神生活的根本现象,即决定其最普遍形式的现象,就位于无意识思想的层面上。因此无意识是我与他者的中介项(terme médiateur)。”

从此可以看出,施特劳斯关注的是这种无意识栖身其中的具有普遍性的象征形式。

从此可以看出,施特劳斯关注的是这种无意识栖身其中的具有普遍性的象征形式。

莫斯和施特劳斯都在努力实现“与从有意识到无意识的过渡伴随的是从特殊到一般的转换”

。换句话,研究者试图从这种转换中找出一种能够解释社会现实和生活的具有普遍性的象征系统或结构,一种象征性的、由象征符号组织的语言。“与索绪尔不同,在莫斯看来,符号(signe)和象征符号(symbole)是一回事。象征符号是一个符号,因为它负载着意义和价值。”

。换句话,研究者试图从这种转换中找出一种能够解释社会现实和生活的具有普遍性的象征系统或结构,一种象征性的、由象征符号组织的语言。“与索绪尔不同,在莫斯看来,符号(signe)和象征符号(symbole)是一回事。象征符号是一个符号,因为它负载着意义和价值。”

“象征主义(symbolisme)或象征体系(symbolique)就是一系列彼此互指的符号,是‘一个被组织为语言的符合系统’……所有这些同时发生的集体表达不仅仅是些单纯的表象,更是些符号,是些被理解的表达,总之,是一种语言(langage)。”

“象征主义(symbolisme)或象征体系(symbolique)就是一系列彼此互指的符号,是‘一个被组织为语言的符合系统’……所有这些同时发生的集体表达不仅仅是些单纯的表象,更是些符号,是些被理解的表达,总之,是一种语言(langage)。”

在《论赠送》(

Essai sur le don

)中,交换(échange)作为一种逻辑秩序,成了诸多表面差异的社会活动的共同点。

在《论赠送》(

Essai sur le don

)中,交换(échange)作为一种逻辑秩序,成了诸多表面差异的社会活动的共同点。

这同施特劳斯在《结构人类学》中描写的不同种族间的“婚姻”一样,成了信息的交换模式,成了一种具有象征性的语言。在二位学者那里,“人类思维是一种通过符号与其他符号相连接的思维”

这同施特劳斯在《结构人类学》中描写的不同种族间的“婚姻”一样,成了信息的交换模式,成了一种具有象征性的语言。在二位学者那里,“人类思维是一种通过符号与其他符号相连接的思维”

。这使我们想起哲学家卡西尔的“人是符号动物”以及皮尔斯的“所有的思想都依赖符号”的说法。

。这使我们想起哲学家卡西尔的“人是符号动物”以及皮尔斯的“所有的思想都依赖符号”的说法。

传播学的社会学想象与人类学精神。

社会学的想象主要涉及两个问题:作为社会学认识论性质的反思性(reflexivity)和社会学认识论的变迁。关于作为社会学认识性质的反思,法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄在总结其他研究者的“反思性”认识的基础上,提出了自己的“反思社会学”观点(见下文“反思性”),指出研究社会学认识论的“反思性”不仅需要考虑作为社会学(如所处的社会、经济地位、阶级、学术场域)和人类学(如种族、性别等)意义上的活动者的处境对社会学研究的影响,更需要(尤其要)考虑对社会学实践的社会学分析与控制,对铭刻于世界思考行为当中的前提进行系统的批判,以系统地探讨限制可思考(thinkable)和预先决定思维(thinking)的那些没有被思考的思想范畴,指导对社会的研究实践。

换句话说,社会学研究不仅研究社会现实,也意味着需要对社会学知识生产进行反思,因为不同的社会语境有着不同的认识实践逻辑。从福柯的“词与物”的意义上来说,不同语境有着不同的话语生产格栅。社会科学认识论变迁的主要特征之一,体现在从笛卡尔二元社会本体论向二元中和论的回归,即从主体/客体、意图/原因、物质性/象征表达等对立向二者互动(如结构-建构)的回归。自社会学诞生以来,社会学依次经历了实证主义社会学、马克思主义社会学、古典学院社会学(如韦伯、涂尔干、帕累托等)、帕森斯的结构功能主义社会学等,这些社会学具有典型的笛卡尔二元论特征,或重视结构,或重视象征性生产,此特征体现于布尔迪厄所说的“社会物理学”和“社会现象学”的二元对立,或简单地化约为,体现了“结构主义”和“建构主义”的二元视角的对立。布尔迪厄和吉登斯努力尝试中和“结构主义”和“建构主义”,提出了社会学的“结构—建构视角”。

换句话说,社会学研究不仅研究社会现实,也意味着需要对社会学知识生产进行反思,因为不同的社会语境有着不同的认识实践逻辑。从福柯的“词与物”的意义上来说,不同语境有着不同的话语生产格栅。社会科学认识论变迁的主要特征之一,体现在从笛卡尔二元社会本体论向二元中和论的回归,即从主体/客体、意图/原因、物质性/象征表达等对立向二者互动(如结构-建构)的回归。自社会学诞生以来,社会学依次经历了实证主义社会学、马克思主义社会学、古典学院社会学(如韦伯、涂尔干、帕累托等)、帕森斯的结构功能主义社会学等,这些社会学具有典型的笛卡尔二元论特征,或重视结构,或重视象征性生产,此特征体现于布尔迪厄所说的“社会物理学”和“社会现象学”的二元对立,或简单地化约为,体现了“结构主义”和“建构主义”的二元视角的对立。布尔迪厄和吉登斯努力尝试中和“结构主义”和“建构主义”,提出了社会学的“结构—建构视角”。

社会学经常借助改造掩盖社会现实的幻想的努力,来阐明那些被常识——往往点缀着科学性特征——热衷遮掩的东西。

在中国流行的传播社会学想象往往被蒙上一层“结构主义”或“结构—功能主义”的色调,具有明显的盎格鲁-撒克逊的社会学传统特征,如“社会学是对人类社会和社会互动的科学研究。作为社会学家,其主要目的是理解社会状况,寻找社会中重复的模式……社会学家试图理解在社会中发挥作用的力量,这些力量塑造着个体,影响着人们的行为,因此也决定着社会事件”

[1]

。或者,“社会学视角促使我们超越社会生活中我们认为想当然的东西,并用新颖的并具有创造性的方法来观察它们。人类的体验有很多层含义。看不见的规则和制度安排网络指导着我们的行为”

在中国流行的传播社会学想象往往被蒙上一层“结构主义”或“结构—功能主义”的色调,具有明显的盎格鲁-撒克逊的社会学传统特征,如“社会学是对人类社会和社会互动的科学研究。作为社会学家,其主要目的是理解社会状况,寻找社会中重复的模式……社会学家试图理解在社会中发挥作用的力量,这些力量塑造着个体,影响着人们的行为,因此也决定着社会事件”

[1]

。或者,“社会学视角促使我们超越社会生活中我们认为想当然的东西,并用新颖的并具有创造性的方法来观察它们。人类的体验有很多层含义。看不见的规则和制度安排网络指导着我们的行为”

。这种21世纪的“社会学想象”仍然和20世纪五六十年代处于“结构—功能主义”宏大叙事中的美国社会学家米尔斯的“想象”联系在一起,“社会学想象就是把我们个人经验、困难和成绩(部分地)看作社会结构安排和我们生活时代反映的观察能力”

。这种21世纪的“社会学想象”仍然和20世纪五六十年代处于“结构—功能主义”宏大叙事中的美国社会学家米尔斯的“想象”联系在一起,“社会学想象就是把我们个人经验、困难和成绩(部分地)看作社会结构安排和我们生活时代反映的观察能力”

,以及“把我们自己和他者的生活看作宏大社会结构一部分的能力”

,以及“把我们自己和他者的生活看作宏大社会结构一部分的能力”

。换句话说,社会学想象就是认识“日常生活”反映“社会结构”的能力。

。换句话说,社会学想象就是认识“日常生活”反映“社会结构”的能力。

不过在研究传播现象时,我们不能把这种“社会学想象”集中于此,应当从描述微观/宏观、活动者/系统、主体/客体等的辩证互动关系的分析中升级“社会学想象”,因为社会学研究的不同视角为此提供了动力。富有创新的想象之一就是“日常生活社会学”,“日常性”(quotidienneté)成为研究对象。“日常生活社会学”是法国社会学的称谓,与美国常人方法论(ethnomethodology)的提出者加芬克尔(Harold Garfinkel,1917—2011)的理论有着相似的地方。在后者看来,作为日常生活协同活动连续成果的社会现实才是社会学应当研究的根本现象。“常人方法学研究通过把日常活动看作社会成员的方法来进行分析,这些方法使那些相同的活动具有明显合理性,并使所有实践目的具有可述说性,即‘可解释的’……常人方法研究指向去了解社会成员真实的日常活动如何包含着使实际行动、实践环境、社会结构的常识知识以及把实际的社会学推理变得具有可分析性的方法;从实际背景(actual settings)内部出发,去发现作为这些背景的连续成果的、实际而普通的常识行为的形式性能。”

常人方法学家主张:“人类史在一种持续的基础上这样做的,并且在此过程中不断地在实践上创造和重塑这个社会世界。人类在给出说法和创造世界的过程中,被认为本质上能够胜任并熟练地就日常社会经验的场景给出说法。”

常人方法学家主张:“人类史在一种持续的基础上这样做的,并且在此过程中不断地在实践上创造和重塑这个社会世界。人类在给出说法和创造世界的过程中,被认为本质上能够胜任并熟练地就日常社会经验的场景给出说法。”

日常生活社会学更多显示出日常生活活动的“建构”(如米歇尔·福柯,昂利·列斐伏尔)与“解构”(如塞尔托,米歇尔·马夫索利)性能,其关键词是“纪律”和“反抗”。

日常生活社会学更多显示出日常生活活动的“建构”(如米歇尔·福柯,昂利·列斐伏尔)与“解构”(如塞尔托,米歇尔·马夫索利)性能,其关键词是“纪律”和“反抗”。

在传播学研究中,除研究隐藏于“私人问题”(private troubles)下面的“公共问题”(public issues)的社会学之外,人类学(anthropology)是另外一门重要的学科。在西方人的词典中,人类学被界定为研究人类与其行为以及社会的过去与未来的科学。人类学往往与人种志(ethnography)和人种学(ethnology)联系在一起,不过三者之间存在着差异:“人类学完全是人的科学,人种学是民族的科学(peuples),而人种志则是对这些民族的描述。”

人类学来自两个希腊语词根的组合:anthrôpos(人)和logos(科学、言语、话语)。换句话,人类学是有关(或研究)人的话语或科学。人类学超越了自然科学、社会科学以及人文科学的界限来探讨人处于的不同形式的物质和象征维度。人类学的思维路径在于“从小范围的社会单位的研究对象出发,来进行一种具有普遍性的分析,以便从某个角度来了解包括这些单位的整个社会”。

人类学来自两个希腊语词根的组合:anthrôpos(人)和logos(科学、言语、话语)。换句话,人类学是有关(或研究)人的话语或科学。人类学超越了自然科学、社会科学以及人文科学的界限来探讨人处于的不同形式的物质和象征维度。人类学的思维路径在于“从小范围的社会单位的研究对象出发,来进行一种具有普遍性的分析,以便从某个角度来了解包括这些单位的整个社会”。

人类学的精神在于揭示多元文化与社会存在的本质,其对传播学的主要贡献在于认识论和方法论。在人类学的认识论方面,不管学界同意与否,人类学(尤其文化人类学)的假设在于“人是文化的动物”,借助意义生产及其制度化来实现自己的存在,是传播学文化多元(尤其跨文化传播研究)的前提。在人类学的方法论方面,把人类学与其他学科区别开来的是其民族志学方法,尤其人类学以量化的方式在深层次上探讨人类文化、行为以及表达的缘由和机制的特征。民族志方法采取现象学的视觉转换方法,从不同的角度来观察自己的研究对象,在田野调查的基础上与自己的研究进行多重关系的互动,试图借助参与观察、采访、核心群体、文本分析等数据收集技术对研究现象构建一个具有语境特征的整体主义图像。当然在诸多情况下,人类学从解析数据中发现不同文化和社会存在的、与众不同的行为、表现与制度化特征。这种方法在社会学那里往往又表述为“民族学方法论”“常人方法论”“民俗学方法论”“本土方法论”“俗民方法论”等。

作为制度批判工具的“日常性”。

英国学者哈维·弗格森在《现象学社会学:现代社会中的洞见与体验》中写道,“现象学教给我们悬置概念,悬置我们对世界现实的信仰,以此作为克服自然态度的方法……(我的)建议可能是一个大胆的建议,处于自然态度的人也采用了一种特定的悬置,当然这与现象学家的不同。人没有悬置对外部世界及其物体的信仰,相反,悬置了对其存在的怀疑。他悬置的是对外部世界及物体与显示的表象可能不一样的怀疑……这种悬置为对自然态度的悬置。对舒茨(Alfred Schütz,1899—1959)来说,关键问题不是去考察自然态度被消除后所剩余的东西,而是去理解这种持久稳固而又有强制性的信任如何直接地并无深思熟虑地通过社会行为被构建和生产。因此,舒茨关心的是,在我们于不同行为方案中所拥有的直接而充满生机的兴趣和作为既定主体间性现实的永久社会结构之间建立联系。”

换句话说,就是在宏观结构与微观行动之间构建可以沟通的桥梁。事实上,这种构建形成了日常生活社会学的理论指向。

换句话说,就是在宏观结构与微观行动之间构建可以沟通的桥梁。事实上,这种构建形成了日常生活社会学的理论指向。

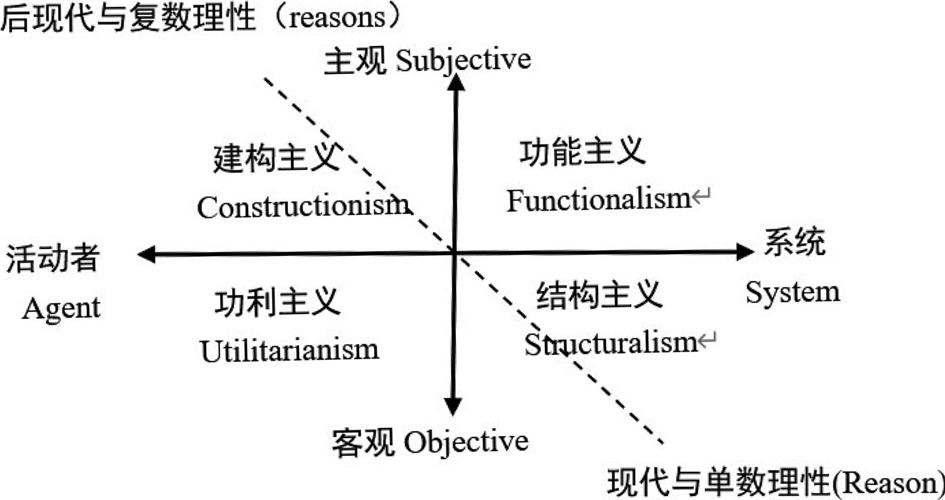

在社会学的研究中,从“建构主义”(行动)、“功能主义”(系统)、“功利主义”(理性)到“批判结构主义”(结构)理论,

视角特征基本上是单方面的,即从一种理论的对立面提出另一种试图能够阐释社会现实的说辞,如从社会“系统”的“约束性”与“功能性”到社会活动者的“自由性”与“建构性”。具体地说,在“结构—功能主义”视角下,“社会作为一个系统……它就需要一定类型的机构发挥功能性的作用……结构变迁的方向是由文化内涵即社会的共同规范体系所决定的”

视角特征基本上是单方面的,即从一种理论的对立面提出另一种试图能够阐释社会现实的说辞,如从社会“系统”的“约束性”与“功能性”到社会活动者的“自由性”与“建构性”。具体地说,在“结构—功能主义”视角下,“社会作为一个系统……它就需要一定类型的机构发挥功能性的作用……结构变迁的方向是由文化内涵即社会的共同规范体系所决定的”

,作为视角的对立面,现象学社会学和常人方法更多强调社会活动者在日常生活中“以怎样的方式理解其行为,以怎样的方式赋予其行为意义”

,作为视角的对立面,现象学社会学和常人方法更多强调社会活动者在日常生活中“以怎样的方式理解其行为,以怎样的方式赋予其行为意义”

。

。

作为建构主义理论实践者,吉登斯和布尔迪厄中和了“结构—功能主义”与现象学社会学的观点,主张一种“结构—被结构”(structuring-structured)的过程。从认识论的角度来说,这个过程是从对社会的认识由认识论集体观(epistemological collectivism)到认识论个体观(epistemological individualism),

直至试图将两种视角结合的建构论。不过这里存在着一个令人感兴趣的问题:在日常生活中,处于功能结构的“约束性”和“导向性”中的社会活动者如何实现日常的“物质性”和“象征性”的构建,更具体地说,如何实现自己的“对抗性”或“反权力”或“反制度”的社会现实构建?在对此问题的尝试回答中,“日常性”成了被用来分析和批判的工具。“体验、集体与生活所构成的三脚架(tripode)会对社会学更新认识论带来丰富的结果。”

直至试图将两种视角结合的建构论。不过这里存在着一个令人感兴趣的问题:在日常生活中,处于功能结构的“约束性”和“导向性”中的社会活动者如何实现日常的“物质性”和“象征性”的构建,更具体地说,如何实现自己的“对抗性”或“反权力”或“反制度”的社会现实构建?在对此问题的尝试回答中,“日常性”成了被用来分析和批判的工具。“体验、集体与生活所构成的三脚架(tripode)会对社会学更新认识论带来丰富的结果。”

如法国社会学家米歇尔·马费索利(Michel Maffesoli)所说:“从实在和我们认识的那样出发。在一个宏大的经济政治系统饱和的时代,正确的方法是回到这种最极端的具体性:每天的生活。”

如法国社会学家米歇尔·马费索利(Michel Maffesoli)所说:“从实在和我们认识的那样出发。在一个宏大的经济政治系统饱和的时代,正确的方法是回到这种最极端的具体性:每天的生活。”

法国传播学家阿芒·马特拉在《思考媒介》中就意识到相似的问题:传播的“制度化”与“反制度化”功能,并进行了跨学科的阐释,其理论依据来自福柯的“权力观”与人类学家塞尔托的“做的艺术”。

法国传播学家阿芒·马特拉在《思考媒介》中就意识到相似的问题:传播的“制度化”与“反制度化”功能,并进行了跨学科的阐释,其理论依据来自福柯的“权力观”与人类学家塞尔托的“做的艺术”。

具有“社会学精神”

的法国著名思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926—1984)的“微观权力物理学”尽人皆知,一种柔性的、敞视式的“权力的眼睛”

的法国著名思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault,1926—1984)的“微观权力物理学”尽人皆知,一种柔性的、敞视式的“权力的眼睛”

实现了对个体的“规训”。福柯在《规训与惩罚:监狱的诞生》中更新了对权力行使模式的理论分析,他对监狱诞生过程的分析抓住了镇压历史上的一个关键时刻:从惩罚到监视的过渡。对福柯来说,监狱的出现是一种惩罚艺术向另一种艺术的转变,这符合了权力经济学的规则,物理的、笨重的肉体惩罚以及政治机构体系转换成光线视觉原理,监视比惩罚变得更加经济与富有效率。福柯在考虑权力机制的时候,是在“考虑它存在的‘毛细’形式,直至权力和颗粒般的个体融合在一起,到达他们的身体,深入他们的姿势、态度、话语、学习、日常生活之中”

实现了对个体的“规训”。福柯在《规训与惩罚:监狱的诞生》中更新了对权力行使模式的理论分析,他对监狱诞生过程的分析抓住了镇压历史上的一个关键时刻:从惩罚到监视的过渡。对福柯来说,监狱的出现是一种惩罚艺术向另一种艺术的转变,这符合了权力经济学的规则,物理的、笨重的肉体惩罚以及政治机构体系转换成光线视觉原理,监视比惩罚变得更加经济与富有效率。福柯在考虑权力机制的时候,是在“考虑它存在的‘毛细’形式,直至权力和颗粒般的个体融合在一起,到达他们的身体,深入他们的姿势、态度、话语、学习、日常生活之中”

。塞尔托认为,“在《规训与惩罚:监狱的诞生》中,福柯用对‘完全控制’机构且悄悄重组权力运作的分析来代替对行使权力的机器的分析:那些利用‘细节’的‘微小’技术流程成了‘监视’的操作者……这些‘权力微观物理学’注重纪律的生产装置……尽管这些静悄悄的技术引起或回避制度层面上的实施。”

。塞尔托认为,“在《规训与惩罚:监狱的诞生》中,福柯用对‘完全控制’机构且悄悄重组权力运作的分析来代替对行使权力的机器的分析:那些利用‘细节’的‘微小’技术流程成了‘监视’的操作者……这些‘权力微观物理学’注重纪律的生产装置……尽管这些静悄悄的技术引起或回避制度层面上的实施。”

不过把社会生活中的充满辩证“矛盾”的“日常性”作为社会学研究对象的做法在盎格鲁-撒克逊的文献中并不多见,但在拉丁语系的学术界却有着启发性的见解,尤其在以“社会学研究”见长的法国学术界。

不过把社会生活中的充满辩证“矛盾”的“日常性”作为社会学研究对象的做法在盎格鲁-撒克逊的文献中并不多见,但在拉丁语系的学术界却有着启发性的见解,尤其在以“社会学研究”见长的法国学术界。

法国社会学家昂利·列斐伏尔(Henri Lefebvre,1901—1991)对日常生活批判的理论化无疑起了推动作用,他与米歇尔·马夫索利在社会学领域对日常生活中使用与实践的结构—解构功能的分析做出了贡献。

前者深受马克思主义的影响,把日常生活看作被“异化”渗透的批判对象;后者则把日常生活看成一种创造性的源泉,看成对抗任何对社会实施控制的集权主义(totalitaire)方案。

前者深受马克思主义的影响,把日常生活看作被“异化”渗透的批判对象;后者则把日常生活看成一种创造性的源泉,看成对抗任何对社会实施控制的集权主义(totalitaire)方案。

在列斐伏尔的马克思主义路线看来,作为意识形态的象征生产与再生产渗透于日常生活之中,广告、娱乐、消费等都成了这种生产现象的组成部分:“日常”活动被剥夺了“新颖性、创造性与发明性”。这会使人想起阿多诺和霍克海默对文化工业的批判以及另一位马克思主义者路易·阿尔都塞(Louis Althusser,1918—1990)的“意识形态国家机器”论。马夫索利的社会学研究关注的是社团中社会联系以及当代社会日常社会中的想象:不赞成上述“异化”理论中关于大众的“被动性”的假设,不接受“被统治者是通过各种制度渠道传输的意识形态的被动接受容器”

在列斐伏尔的马克思主义路线看来,作为意识形态的象征生产与再生产渗透于日常生活之中,广告、娱乐、消费等都成了这种生产现象的组成部分:“日常”活动被剥夺了“新颖性、创造性与发明性”。这会使人想起阿多诺和霍克海默对文化工业的批判以及另一位马克思主义者路易·阿尔都塞(Louis Althusser,1918—1990)的“意识形态国家机器”论。马夫索利的社会学研究关注的是社团中社会联系以及当代社会日常社会中的想象:不赞成上述“异化”理论中关于大众的“被动性”的假设,不接受“被统治者是通过各种制度渠道传输的意识形态的被动接受容器”

的观点,并认为“现代性的根本特征当然是‘驯服人’与使社会中的生活‘合理化’”

的观点,并认为“现代性的根本特征当然是‘驯服人’与使社会中的生活‘合理化’”

,“现代性强加的逻辑在日常生活中遭遇到抵抗”

,“现代性强加的逻辑在日常生活中遭遇到抵抗”

,面对集体生活中的支配和权力,作为支配的颠覆性反抗的“有机性”(organicité)

,面对集体生活中的支配和权力,作为支配的颠覆性反抗的“有机性”(organicité)

或“日常的激情”(la passion de l’ordinaire)

或“日常的激情”(la passion de l’ordinaire)

借助“诡计”发生着作用——这类似塞尔托日常生活中“做的艺术”的“策略”。“社会联系使我们能够接触他者……因此一个交际(或传播)的目的更多在于交换一种社会接触,而不是信息。”

借助“诡计”发生着作用——这类似塞尔托日常生活中“做的艺术”的“策略”。“社会联系使我们能够接触他者……因此一个交际(或传播)的目的更多在于交换一种社会接触,而不是信息。”

日常生活社会学,正是在这种对处于支配地位的合法性话语的产生场所与合法性的质询中生产了平常或普通的合法性。

日常生活社会学,正是在这种对处于支配地位的合法性话语的产生场所与合法性的质询中生产了平常或普通的合法性。

传播不仅是社会、政治、经济与文化现实的表象,而且也是该现实及其内部动态互动关系的形塑剂,日常生活成了传播活动的习惯交叉场域,一种逐渐形成自治的社会领域——在这里制度机构被看作个体或集体行动者间的关系,而不是具体的物(choses)。这种互动在社会学意义的“短时段”内呈现为行动者所遵循的规则、习惯和制度性功能;在“长时段”内体现着制度变迁或转型的社会特征。

中国人常说的“合理性”与西方的“合理性”概念有些差异:前者着重指“合乎道理”“能用道理解释”“有理由”“合情合理”,英语词中与其相对应的更多是“reasonable”而不是“rational”;而且后者的“合理性”则有着其哲学和词源学根源,更多指合乎以数学为基础的逻辑,即从原因导出结果的逻辑,其词源来自拉丁语的ratio(算计),遵循这种逻辑所经历的过程就是“合理化”(rationalization),体现着手段/目的特征,这就是马克斯·韦伯(Max Weber,1864—1920)与法兰克福学派所批判的那种“工具合理化”。18世纪被称作“理性的世纪”,这意味着理性(Reason)成了启蒙运动的智力基础,而且作为主体并拥有理性的人的选择与其实现目的物质化过程则是理性化,表现为西方现代化场景中的民主化、经济市场化和社会公民化过程,对围绕现代性以及工具理性的批判就是以此为参照展开的。

在西欧大陆哲学认知中,“理性主义(rationalism)认为知识来源于理性能力和智力(intellect)的运用……理性之路就是通往真知识的道路”

。“合理性(rationality)是人类运用理性,展现在推理、归纳、计算和其他非正规治理过程中的能力。”

。“合理性(rationality)是人类运用理性,展现在推理、归纳、计算和其他非正规治理过程中的能力。”

“行为‘合理化’的一个核心内容就是:用有计划的适应利益格局来代替内容对惯常习俗的依赖。这样一种合理化是以牺牲情感行为以及传统行为为代价的。”

“行为‘合理化’的一个核心内容就是:用有计划的适应利益格局来代替内容对惯常习俗的依赖。这样一种合理化是以牺牲情感行为以及传统行为为代价的。”

马克思、韦伯、霍克海默和阿多诺都认为,所谓社会合理化,就是行为关系当中工具理性和策略理性的增长。

马克思、韦伯、霍克海默和阿多诺都认为,所谓社会合理化,就是行为关系当中工具理性和策略理性的增长。

合理化就是知识经验的增加、诊断能力的提高、控制经验过程的工具与组织的完善,现代科学是合理化生活的命定力量。

合理化就是知识经验的增加、诊断能力的提高、控制经验过程的工具与组织的完善,现代科学是合理化生活的命定力量。

韦伯所描述的“不仅是西方文化的世俗化,而且(尤其)是合理化视角下西方社会的发展过程。新的社会结构特征在于,两种围绕资本主义企业和科层国家机器形成并在功能上相互交叉的系统出现了分化。韦伯把这种过程看作目的合理(purposive-rational)的经济和管理行为的制度化过程。日常社会受到这种文化和社会合理化的影响,传统的生活形式解体。”

韦伯所描述的“不仅是西方文化的世俗化,而且(尤其)是合理化视角下西方社会的发展过程。新的社会结构特征在于,两种围绕资本主义企业和科层国家机器形成并在功能上相互交叉的系统出现了分化。韦伯把这种过程看作目的合理(purposive-rational)的经济和管理行为的制度化过程。日常社会受到这种文化和社会合理化的影响,传统的生活形式解体。”

“韦伯关注合理化的成就,经历了从作为此概念温床的加尔文新教思想到渗透西方所有文化,直至为所有现代人构建一个‘铁笼’(iron cage)。合理化意味着所有文化将具有以下特征:社会关系的去人性化,计算技术的完善、专业知识的强化以及对自然和社会过程技术理性的扩展。”

“韦伯关注合理化的成就,经历了从作为此概念温床的加尔文新教思想到渗透西方所有文化,直至为所有现代人构建一个‘铁笼’(iron cage)。合理化意味着所有文化将具有以下特征:社会关系的去人性化,计算技术的完善、专业知识的强化以及对自然和社会过程技术理性的扩展。”

换句话,韦伯的分析过于关注变化过程中的目标定位和使目的合理性的方法,这种关注在日常生活中越来越多,产生了目的—工具理性的“铁笼”。

换句话,韦伯的分析过于关注变化过程中的目标定位和使目的合理性的方法,这种关注在日常生活中越来越多,产生了目的—工具理性的“铁笼”。

韦伯把合理化看作整体化的动力。在古典社会学家当中,“只有马克斯·韦伯摆脱了历史哲学思想的前提和进化论的基本立场,而且把欧洲的现代化理解为具有普遍历史意义的合理化过程”

韦伯把合理化看作整体化的动力。在古典社会学家当中,“只有马克斯·韦伯摆脱了历史哲学思想的前提和进化论的基本立场,而且把欧洲的现代化理解为具有普遍历史意义的合理化过程”

。韦伯用一般的经验研究揭示了合理化的过程,但他并没有从经验主义的角度曲解合理化过程,也没有使合理性内容在社会学习过程中消失殆尽。

。韦伯用一般的经验研究揭示了合理化的过程,但他并没有从经验主义的角度曲解合理化过程,也没有使合理性内容在社会学习过程中消失殆尽。

在现代思想的原子论观点中,“主体面对着一个物质的客观世界,它们之间的基本关系是:表达(representation)和行动(action)。相应地,与这种模式相联系的合理性是一个主体能够获取有关偶然环境的知识并将其付诸运用的‘认知—工具’合理性,以明智地适应和操纵这种环境。”

启蒙运动对进步的信仰基于以牛顿物理学为模式的理性观念之上,这种物理学因可靠的方法和增长方式被认为提供了一种普遍知识的范式。“科学进步对整个现代社会的影响,首先不是被看作生产力的扩张和管理技术的细化的结果,而是探究其对生活、文化环境的影响。特别是科学发展必然伴随着道德进步的信念,这种信念不仅来源于理论和实践问题逻辑的同化,而且也基于早期现代科学在宗教、道德和政治领域的历史体验。来自科学知识传播并对传统思想习惯产生解放性影响——逐渐根除了‘迷信、偏见、错误’——的文化的合理化形成了社会生活全面合理化的中心,其中也包括政治和经济结构的转变。政治领域的理性的具体化意味着建立一种保证市民自由和公共空间安全的共和政府形式,以便政治权力能够通过反映普遍意愿和利益的公共讨论中介(medium)合理化。另一方面,理性在经济领域中体现为建立一种个体自由寻求自我利益——与其他个体寻求相兼容——的社会空间。这样产生的结果是社会普遍财富的连续增长和个体分配的继续平等。”

启蒙运动对进步的信仰基于以牛顿物理学为模式的理性观念之上,这种物理学因可靠的方法和增长方式被认为提供了一种普遍知识的范式。“科学进步对整个现代社会的影响,首先不是被看作生产力的扩张和管理技术的细化的结果,而是探究其对生活、文化环境的影响。特别是科学发展必然伴随着道德进步的信念,这种信念不仅来源于理论和实践问题逻辑的同化,而且也基于早期现代科学在宗教、道德和政治领域的历史体验。来自科学知识传播并对传统思想习惯产生解放性影响——逐渐根除了‘迷信、偏见、错误’——的文化的合理化形成了社会生活全面合理化的中心,其中也包括政治和经济结构的转变。政治领域的理性的具体化意味着建立一种保证市民自由和公共空间安全的共和政府形式,以便政治权力能够通过反映普遍意愿和利益的公共讨论中介(medium)合理化。另一方面,理性在经济领域中体现为建立一种个体自由寻求自我利益——与其他个体寻求相兼容——的社会空间。这样产生的结果是社会普遍财富的连续增长和个体分配的继续平等。”

启蒙运动的“合理化”概念成就了现代性的各种面相。

启蒙运动的“合理化”概念成就了现代性的各种面相。

马克斯·韦伯挑战了启蒙运动的理性和进步的信条。在他看来,“界定现代性的理性最终是一个Zweckrationalität,即目的理性,以及手段或目的理性,它的内在目的是掌控世界,为人类的利益服务。因此,启蒙运动所希望的理性的增长和扩散并没为现代文化提供一个崭新的、非虚幻的意义中心。不过,它的确渐渐消解了传统的迷信、偏见和错误,但这种对‘世界的去魅’并没用其他能够胜任赋予生活意义和一致性的东西来代替传统的宗教世界观”

。实际上,自19世纪中叶以后,认识论已被知识学所代替,实证主义的观点否认哲学反思的价值,它不再研究认识的条件和意义,而用现代科学的事实代替认识论,并试图用唯科学论的知识学来代替对认识批判的反思,后果则是排除了科学对自身的反思,也排除了关于人们对社会科学现象进行自我反思的研究,妨碍了人们用一种恰当的社会分析方式去研究人的行为。

。实际上,自19世纪中叶以后,认识论已被知识学所代替,实证主义的观点否认哲学反思的价值,它不再研究认识的条件和意义,而用现代科学的事实代替认识论,并试图用唯科学论的知识学来代替对认识批判的反思,后果则是排除了科学对自身的反思,也排除了关于人们对社会科学现象进行自我反思的研究,妨碍了人们用一种恰当的社会分析方式去研究人的行为。

在韦伯那里,这种具有工具—目的特征的理性最终阻碍了人的发展。“关于理性的制度化,韦伯关于经济和社会的观点同样与启蒙运动的期望相对立。社会理性化的过程很顺利地进行到19世纪末;但在韦伯看来,这种进步最终促成了目的理性、技术和计算、组织和管理的上升。理性的胜利带来的不是自由的盛行,而是非人性经济力量和官僚组织管理的支配地位的形成……在18世纪被哲学家看作地球上神的王国的理性的合理化最终成了我们注定生活其中的‘铁笼’。”

可见,对合理化的批判集中于“理性的合理化”(或更具体地,理性的工具性合理化)上面:“理性成了制作其他所有工具的通用工具,这些工具具有僵化的目的指向性,与物质生产的精确计算一样酿成灾祸……理性成为纯粹目的工具的古老抱负最终完全实现。”

可见,对合理化的批判集中于“理性的合理化”(或更具体地,理性的工具性合理化)上面:“理性成了制作其他所有工具的通用工具,这些工具具有僵化的目的指向性,与物质生产的精确计算一样酿成灾祸……理性成为纯粹目的工具的古老抱负最终完全实现。”

这种合理化造就的“铁笼”在哈贝马斯那里似乎被解构了。

这种合理化造就的“铁笼”在哈贝马斯那里似乎被解构了。

在马克思主义者马尔库塞那里,随着现代技术的发展,技术力量的意义和方向被倒转:一旦把人类从与自然的关系解放出来,现代技术就变成了政治控制的手段。一方面,合理化实际上是一种隐性支配体系;另一方面,需要发展一种能与自然对话并摆脱作为支配力量的技术(technics)之影响的新的科学。哈贝马斯重拾马尔库塞的第一个观点:被韦伯唤作合理化的东西,不是起统治作用的合理性,而是一种以这种理性为名义的新的政治支配形式;不过,最重要的是,这种新的形式不再被作为政治支配力量来认识,因为它发现自己被科技合理性的进步所合法化。关于马尔库塞的第二个观点,哈贝马斯参照了阿诺德·盖伦(Arnold Gelhen,1904—1976)的思想,发现这种方案是乌托邦,因为技术的历史代表了目的—合理的行为在技术系统中必然逐渐物化的历史。

盖伦是德国的人类学家和社会学家,是哲学人类学或人类学哲学领域的代表人物,他提出了人类学有异于传统的形而上学的观念,即把人看作一个与自然相对的文化存在,他关注技术概念、制度机构以及工业社会对人类生活的影响。在他看来,“以往几千年的传统社会是一种稳态的农业社会,具有各种各样的稳定制度,但技术的日新月异使人类告别了那种宁静的常规社会,打破了那种稳定的制度,步入一个节奏快、变化大的现代社会,而人类的精神、思想、伦理等都将在这种未定型的社会中被迫迎接这一巨大挑战。”

哈贝马斯提出另一种选择,并为此“铸造了一个新概念‘象征中介化的互动’(symbolically mediated interaction),其中的‘交际行为’(communicative action)就是一个例子,它与构成‘目的—合理的行为’的劳动相对。交际行为回指到那些不能置于技术统治者相同水平上的特殊的社会规范……所有人类史都可相应地分析为交际行为和目的—合理行为间的变化关系组合。传统社会与现代社会不同在于这样一个事实:在前者中,交际行为形成了社会权威的基础(无论是神话的、宗教的或是超验政治的);在后者中,合法化则由科学技术合理性来支配,这种合理性逐渐散布到所有生活领域,包括特殊性(specificity)被否认的、所谓的‘交际’层面”

哈贝马斯提出另一种选择,并为此“铸造了一个新概念‘象征中介化的互动’(symbolically mediated interaction),其中的‘交际行为’(communicative action)就是一个例子,它与构成‘目的—合理的行为’的劳动相对。交际行为回指到那些不能置于技术统治者相同水平上的特殊的社会规范……所有人类史都可相应地分析为交际行为和目的—合理行为间的变化关系组合。传统社会与现代社会不同在于这样一个事实:在前者中,交际行为形成了社会权威的基础(无论是神话的、宗教的或是超验政治的);在后者中,合法化则由科学技术合理性来支配,这种合理性逐渐散布到所有生活领域,包括特殊性(specificity)被否认的、所谓的‘交际’层面”

。

。

哈贝马斯不赞成法兰克福学派前辈对科学技术的工具理性的批判,把“科技异化”以及对社会文化问题(如享乐主义、社会身份的缺失等)的重新认识看成了启蒙运动未完成的方案,因为在阿多诺、霍克海默、马尔库塞等人那里,或大众传媒推动下的流行文化对大众实行柔性控制,或科技本身因具有工具性和奴役性社会功能而成了意识形态。

自19世纪,社会学由“唯实论”(realism)的科学实证社会学(如奥古斯特·孔德)经过“唯名论”(nominalism)的诠释社会学(如马克斯·韦伯)与结构功能主义(如塔尔科特·帕森斯)发展到现象学社会学(如阿尔弗雷德·舒茨、哈罗德·加芬克尔),直至结构主义建构论(皮埃尔·布尔迪厄)与结构论(安东尼·吉登斯),社会实在(reality)也逐渐由科学的实在发展到社会的实在,直至发展到成为日常建构的实在,社会互动者也逐渐从服从规则发展到日常社会实在的建构主体。在社会学中,系统与社会活动者的关系不再是对立、服从或规则的强加,而是成了彼此的互动建构。社会学除了在19世纪受到自然科学研究的启发,在认识论上也受到了哲学的巨大影响。哲学本来就是指导人们认识世界的学科,涉及本体论、认识论和方法论,于是理性/合理性、主观/客观、主体/客体、整体论/个体论、现象/实在、批判/实证等“对子概念”成了社会学研究的理论工具。

在现代社会学理论中,社会学研究对象的选择具有时空二元维度特征,时空维度上的社会实践反映着行动与结构、行动者与系统、主观与客观间的二元辩证关系。关于社会学理论,不同的学者从不同的视角把社会学研究分成不同的传统,每种传统的不同元素都在解释社会团结的作用。如在《现代社会学理论》中,马尔科姆把社会学研究分为四种类型:“建构主义(constructionism)(主观的/个体论的),寻求的是理解个人的和主体间的意义和动机。在这里,人被看作是有资格和沟通能力的行动者,他们积极主动地创造或构建世界。功利主义(utilitarianism)(客观的/个体论的),它寻求依据对个人利益及其现实手段的明确计算来解释人的行为。在这里,人被看作始终处于计算之中,追求利益最大化,总是以牺牲他人为代价来寻求自己的好处。功能主义(functionalism)(整体论的/主观的),考察各种社会安排在多大程度上能够满足由一个至高共享的规范体系所限定的各种功能要求。在这里,人被看作是宗教和文化的尊奉者,没有社会和道德方面的支持,他们就不能生存下来。批判结构主义(critical structuralism)(整体论的/客观的),回溯潜在物质结构的长期发展过程,以及这些结构对个人、社会和文化所产生的影响。在这里,人被看作是被他们在社会经济和历史方面的定位(location)任意摆布、操纵和扭曲(的东西),这使他们真实的自我发生畸变。”

在《四种社会学传统》

在《四种社会学传统》

中,科林斯(Randall Collins)则将社会学研究分为四种传统:在冲突传统中,人们看到了意识形态与合法性的动力、自利群体的动员条件;对于此传统,观念是武器,其支配地位是由社会与经济资源的分配来决定的。在理性/功利主义(rational/utilitarian)传统中,人处理信息的能力是有限的,其理性是有限的,存在着认知选择上的矛盾。在涂尔干传统中,社会仪式不仅生产了团结,而且也制造了人们用来思考的象征符号;人们的思想是由充满道德力量的关键元素组成的,人们的成员身份决定着他们相信的东西是真的,道德成了束缚性力量。在微观互动传统中,社会存在于心灵当中,人们的对话和日常生活实践构建社会现实的意义。实际这四种传统仍可化约在马尔科姆的分类当中:冲突传统、理性主义、涂尔干和微观互动传统分别具有结构主义、功利主义、功能主义和建构主义类型特征。这些类型基本上体现着两种思考:首先,社会现实来自思想着、行动着的主体的那些创造、解释、意义及观念;其次,人类就处在一套不可改变的共有约束之下。

中,科林斯(Randall Collins)则将社会学研究分为四种传统:在冲突传统中,人们看到了意识形态与合法性的动力、自利群体的动员条件;对于此传统,观念是武器,其支配地位是由社会与经济资源的分配来决定的。在理性/功利主义(rational/utilitarian)传统中,人处理信息的能力是有限的,其理性是有限的,存在着认知选择上的矛盾。在涂尔干传统中,社会仪式不仅生产了团结,而且也制造了人们用来思考的象征符号;人们的思想是由充满道德力量的关键元素组成的,人们的成员身份决定着他们相信的东西是真的,道德成了束缚性力量。在微观互动传统中,社会存在于心灵当中,人们的对话和日常生活实践构建社会现实的意义。实际这四种传统仍可化约在马尔科姆的分类当中:冲突传统、理性主义、涂尔干和微观互动传统分别具有结构主义、功利主义、功能主义和建构主义类型特征。这些类型基本上体现着两种思考:首先,社会现实来自思想着、行动着的主体的那些创造、解释、意义及观念;其次,人类就处在一套不可改变的共有约束之下。

基本上,整个类型的划分就处在活动者与系统、主观与客观、理性与有限理性等的相互组合之中(如图1-1)。

基本上,整个类型的划分就处在活动者与系统、主观与客观、理性与有限理性等的相互组合之中(如图1-1)。

图1-1 现代社会学理论组合图

自20世纪二三十年代所谓的“传播学”诞生以来,在社会学角度上,传播学研究逐渐呈现出了主体回归趋势:一方面研究者关注主体在传播接受中的主动性,单向传播的制度化作用被消解,主体日常活动(或消费)的反制度或反纪律作用得到提倡;另一方面,研究者强调全球化背景下作为宏大主体的国家的重要性,新自由主义框架下的制度(国家)消亡论被批判,文化与社会的多元性观点得到了尊重。与这些趋势相伴随的是20世纪70年代以后的“主体”与“地方”思想的回归与人文社会科学研究中的“文化转向”。这些变化的最终目标指向了行动主体的自治与理性(如具有自主生产与阐释意义的能力)、社会的自治与自我调节(如公共辩论产生基础的市民社会建设的必要性)特征以及政治生活中(或国家治理中,如参与民主、协商民主、制度建设)的民主化。传播研究视角下的社会不仅仅是客观的现实,而且是被传播主体构建出来的,具有主观特征的现实。

人是象征和物质意义上的存在。“人类在传播过程中使用符号。符号受到接收者的解释,这使得意义成为社会活动的核心。意义是社会生活的产品。不管一个人对某物有什么意义,都是关于被定义的客体与他人发生相互作用的结果。如果没有与他人的相互作用,一个客体对一个人是没有意义的。社会是一个由社会相互作用构成的网络。在这个网络中,参与者通过使用符号给自己的和他人的行动赋予意义。”

人在有意义的生产活动中实现了社会现实的存在与再生产。法国社会学家布尔迪厄曾说:“有关社会的最根本的问题之一是:知道为何这个世界在延续、自己存在着,为何社会秩序永久存在,即构成秩序的一系列关系……实际上,像古典哲学家所说,社会世界(monde social)拥有一种倾向(conatus),一种继续存在的倾向,一种既存在于客观结构又存于‘主观’结构和活动者的安排之中,并在结构的构建和再建构行为得以连续维持、该结构依赖于活动者在结构中所占的位置。”

人在有意义的生产活动中实现了社会现实的存在与再生产。法国社会学家布尔迪厄曾说:“有关社会的最根本的问题之一是:知道为何这个世界在延续、自己存在着,为何社会秩序永久存在,即构成秩序的一系列关系……实际上,像古典哲学家所说,社会世界(monde social)拥有一种倾向(conatus),一种继续存在的倾向,一种既存在于客观结构又存于‘主观’结构和活动者的安排之中,并在结构的构建和再建构行为得以连续维持、该结构依赖于活动者在结构中所占的位置。”

简而言之,社会的存在是客观结构和主观安排间互动的结果。

简而言之,社会的存在是客观结构和主观安排间互动的结果。

日常生活与生活世界(life world)是意义生产的基础与环境,意义是对环境的阐释,两者的辩证关系体现在日常社会现实的构建之中。

何谓日常生活?“日常生活表现为一个具有时间秩序的客观整体,这是一个或多或少必然位于一个准确时间结构中的互动场所,这种时间结构无疑有助于保证社会成员在一个共同的世界中生活,分享现实社会的大部分价值观。日常关系遵从一种规范性结构。”

意义就产生于这种秩序化的日常互动空间之中。

意义就产生于这种秩序化的日常互动空间之中。

现象学社会学家舒茨借助胡塞尔的现象学中“意识”“意义”概念以及韦伯的“生活世界”及其对主观意义行为的关注,创立了自己的社会世界现象学,揭示“个体所体验的异质的世界如何被同伴所共享”,

“社会世界是如何进行有意义的构建”——换句话,“社会世界的意义是如何被构建的”

“社会世界是如何进行有意义的构建”——换句话,“社会世界的意义是如何被构建的”

——“在意义构建、社会行为及其社会性间建立起了必要的联系”。

——“在意义构建、社会行为及其社会性间建立起了必要的联系”。

舒茨虽然从胡塞尔那里受到启发,但并没有停留于胡塞尔的基于超验意识(transcendental consciousness)上的感知,他同时引入了实践行为,并从对“社会世界”中意义的构建转向了对以“主体间性”为特征的生活世界的关注——主体间的彼此理解更多靠互动进行,而不是理论的观察。

舒茨虽然从胡塞尔那里受到启发,但并没有停留于胡塞尔的基于超验意识(transcendental consciousness)上的感知,他同时引入了实践行为,并从对“社会世界”中意义的构建转向了对以“主体间性”为特征的生活世界的关注——主体间的彼此理解更多靠互动进行,而不是理论的观察。

如从制度建构主义观点来看,一个社会世界位于构建过程之中,包含着一个扩张的制度秩序的根基。

如从制度建构主义观点来看,一个社会世界位于构建过程之中,包含着一个扩张的制度秩序的根基。

从社会世界到生活世界概念的转换意味着,基于主体(或主观)意识的被知觉的社会现实的意义构建转向了在日常生活中的借助实践行为实现的主体间的理解与沟通。

从社会世界到生活世界概念的转换意味着,基于主体(或主观)意识的被知觉的社会现实的意义构建转向了在日常生活中的借助实践行为实现的主体间的理解与沟通。

生活世界是胡塞尔现象学中的术语,往往是指“我们日常生活中给定的现实世界”

,其关注的社会现实的自我建构(self-constitution)过程

,其关注的社会现实的自我建构(self-constitution)过程

,是靠知觉来直接接触的世界

,是靠知觉来直接接触的世界

,被看作人类活动的一般框架:作为有意识的存在,人们居住在一个预先给定的并作为整体被体验的生活世界中,生活世界是一个普通的结构,它允许客观性和物依据不同的文化背景以不同的方式出现。

,被看作人类活动的一般框架:作为有意识的存在,人们居住在一个预先给定的并作为整体被体验的生活世界中,生活世界是一个普通的结构,它允许客观性和物依据不同的文化背景以不同的方式出现。

不过,现象学中的生活世界概念过于强调文化知识的再生产和更新,相对忽略了群体成员和个人身份的形成和变化,社会学家涂尔干和帕森斯的“生活世界”则表现出了“制度主义的倾向”,社会整合占据支配地位,米德的互动主义则从社会化角度出发,把生活世界看成了个体扮演的角色实现自我过程的社会文化环境。

不过,现象学中的生活世界概念过于强调文化知识的再生产和更新,相对忽略了群体成员和个人身份的形成和变化,社会学家涂尔干和帕森斯的“生活世界”则表现出了“制度主义的倾向”,社会整合占据支配地位,米德的互动主义则从社会化角度出发,把生活世界看成了个体扮演的角色实现自我过程的社会文化环境。

哈贝马斯在整合米德、帕森斯、舒茨与涂尔干的基础上,提出一种多维度的整合的生活世界概念——借助交际行为,生活世界在象征层面上实现再生产——并将其表述为“在文化上被传输的、在语言上被组织的一揽子阐释模式”

哈贝马斯在整合米德、帕森斯、舒茨与涂尔干的基础上,提出一种多维度的整合的生活世界概念——借助交际行为,生活世界在象征层面上实现再生产——并将其表述为“在文化上被传输的、在语言上被组织的一揽子阐释模式”

,借助语言和文化形式,这种隐含的知识仓库为社会活动者提供了没有问题的背景性信念。

,借助语言和文化形式,这种隐含的知识仓库为社会活动者提供了没有问题的背景性信念。

在哈贝马斯那里,韦伯的“社会行为”或舒茨的“实践行为”被整合为传播(或交际)行为,希望依靠传播理性来实现对启蒙运动以来的社会合理化方案的反思。哈贝马斯的生活世界概念是交际行为的补充概念,生活世界中的象征结构的再生产要通过交际行为这个中介来进行

,它体现着文化、社会和人格(personality)三种结构成分

,它体现着文化、社会和人格(personality)三种结构成分

,是人们借助交际行为实现相互理解过程的背景,支配着语境的形成

,是人们借助交际行为实现相互理解过程的背景,支配着语境的形成

。总而言之,“被我们唤作社会的东西是由不断更新的互动构成的……每时每刻,一个自我(ego)都遇到一个给定的他我(alter)。这种相遇所产生的交换在一个既定社会中编织和重复编织着社会联系。这些互动产生于集体存在的不同事件中,而这些事件本身又镶嵌在不同的情景中。在集体存在中,一个共同接受的界定会导致产生社会现实,它约束着自我和他我的行动,甚至以某种方式约束着人们的思考……学校、企业、医院、兵营、监狱、娱乐场所、家庭空间等。对我们每个人来说,在给定时间,这些同时存在的次级世界(sous-mondes)的整体构成我们的现象学意义上的生活世界”

。总而言之,“被我们唤作社会的东西是由不断更新的互动构成的……每时每刻,一个自我(ego)都遇到一个给定的他我(alter)。这种相遇所产生的交换在一个既定社会中编织和重复编织着社会联系。这些互动产生于集体存在的不同事件中,而这些事件本身又镶嵌在不同的情景中。在集体存在中,一个共同接受的界定会导致产生社会现实,它约束着自我和他我的行动,甚至以某种方式约束着人们的思考……学校、企业、医院、兵营、监狱、娱乐场所、家庭空间等。对我们每个人来说,在给定时间,这些同时存在的次级世界(sous-mondes)的整体构成我们的现象学意义上的生活世界”

。

。

生活世界对不少社会学家和人类学家产生了影响,总体上来看,生活世界构成了社会活动者进行日常生活的象征性语境或背景。实际上,日常生活世界构成人们生活和进行各种具体活动的社会环境。作为现象学——具有认识论和方法论特征——延伸出来的生活世界或社会世界,实际上都在试图描述一种象征层面上(或意义)的建构。

在西方的关于人类的认识上,法国实证主义之父奥古斯特·孔德(Auguste Comte,1798—1857)以科学实证的精神和通俗天文学的名义把人类理智的发展过程分为三个阶段:神学、形而上学和实证,并认为我们所有的无论何种思辨都不可避免地——无论是个体还是人类(l’espèce)——要连续经历这三个阶段。

[2]

神学阶段又称“封建阶段”,与中世纪时期(约476年—1453年)和法国旧制度时期(14世纪—18世纪)相对应,社会关系被看作神权思想的结果来分析;形而上学阶段作为“抽象阶段”与“启蒙的世纪”(18世纪)相对应,该阶段的特征在于用抽象的和形而上学的假定来分析社会(如卢梭的《社会契约论》);实证阶段也叫作“科学阶段”,人们不再追究人类社会的起源和社会发展最终归宿,而是用理性和观察来寻找自然的现实规则,与该阶段相对应的应该是基于社会理性化策略时期。在历史时间上,欧洲文艺复兴时期的学者把西方的历史划分成三个时期:与“光明”联系在一起的古代、“黑暗的”中世纪和走出“黑暗”获得新生和觉醒的现代。

无论是三个阶段还是三个时期,它们反映的都是社会的变迁。

无论是三个阶段还是三个时期,它们反映的都是社会的变迁。

社会形态变迁构成了传播研究的背景,而这种变迁又反映着当时的社会—经济—政治—文化—传播的组织构型与特征。如很明显,丹尼尔·贝尔就曾把社会分为三部分:“社会机构、政体和文化。社会结构由经济、技术和就业系统组成;政体调节分配权力,裁决个人、不同集团间相互冲突的要求和需求;文化是意义和表意性象征主义的领域。”

从安东尼·吉登斯社会学层面的“现代性”到乌尔希·贝克的“第二现代性”,直至于尔根·哈贝马斯哲学层面上的“未完成的现代性方案”;从居伊·德波(Guy Debord,1931—1994)传播学层面上的“景观社会”到让·鲍德利亚符号经济学层面上的“消费社会”,再到丹尼尔·贝尔社会学层面上的“后工业社会”,直至曼纽尔·卡斯特尔社会学层面上的“网络社会”以及所谓的“知识社会”和“信息社会”,这些不同的概念背后是对不同社会构型、特征以及其存在的中介化的认识。

从安东尼·吉登斯社会学层面的“现代性”到乌尔希·贝克的“第二现代性”,直至于尔根·哈贝马斯哲学层面上的“未完成的现代性方案”;从居伊·德波(Guy Debord,1931—1994)传播学层面上的“景观社会”到让·鲍德利亚符号经济学层面上的“消费社会”,再到丹尼尔·贝尔社会学层面上的“后工业社会”,直至曼纽尔·卡斯特尔社会学层面上的“网络社会”以及所谓的“知识社会”和“信息社会”,这些不同的概念背后是对不同社会构型、特征以及其存在的中介化的认识。

每一种社会形态的出现或表现出认识的连续,或呈现出断裂与扬弃。从我们熟悉的马克思唯物主义历史哲学来看,生产力和生产关系间的矛盾成了社会发展的决定性力量,人类社会从原始社会,依次经过封建社会,资本主义社会,到社会主义社会,直至共产主义社会,连续变迁的社会形态呈现出不同的社会关系构型及中介化特征,人类因生产资料所有制的演化,社会的团结性逐渐由人身依附走向自由。马克思以唯物辩证的思想修正了康德的历史“内在目的论”说法,认为历史的发展逻辑不在自身的“合目的性”。然而,马克思的认识并没有成为现代西方人文科学知识的主流话语,基本上,从笛卡尔到康德、黑格尔、韦伯、胡塞尔,再到哈贝马斯,主体哲学思想一直是现代社会形态批判分析的依据和动力,而欧洲的文艺复兴和启蒙运动正是这些知识的重要源泉,基于普遍主义(universalism)之上的民族国家的社会、政治、文化、经济等的变迁和内涵各异的“市民社会”能指成了现代社会研究的重要客体参照框架。

从社会学层面上的“现代性”到“第二现代性”或“反思现代性”,直至“未完成的现代性”,考察的是社会现代化过程中所出现的问题,在哲学层面上体现为主客体间的关系以及由此而来的社会合理化所带来的问题。韦伯的“合理化”概念是阐释现代性过程的一个典范,但这种阐释的后面却是“理性的消失”。“韦伯自己及其追随者对知识的科层化(bureaucratization)和垄断化(monopolization)的描述已经很大程度上显示了从客观理性向主观理性转移的社会特征。”

不过安东尼·吉登斯认为“人们对现代的理解仍然极为肤浅”,“在现代性的背后,我以为,我们能够观察到一种崭新的不同于过去的秩序轮廓……现代化的社会制度在某些方面是独一无二的,其在形式上异于所有类型的传统秩序……现代性以前所未有的方式,把我们抛离了所有类型社会秩序的轨道,从而形成其生活形态。”

不过安东尼·吉登斯认为“人们对现代的理解仍然极为肤浅”,“在现代性的背后,我以为,我们能够观察到一种崭新的不同于过去的秩序轮廓……现代化的社会制度在某些方面是独一无二的,其在形式上异于所有类型的传统秩序……现代性以前所未有的方式,把我们抛离了所有类型社会秩序的轨道,从而形成其生活形态。”

在乌尔希·贝克那里,“现代社会‘反思性的’现代化对现代性内部的社会根本转型问题进行考察。现代性虽然没有消失,不过变得越来越有问题。当危机、变迁和激烈的社会变化总是成为现代性的一部分时,思维向反思的第二现代性转移不仅改变社会结构,而且也使变化本身的体系、范畴和观念发生了变革。”

在乌尔希·贝克那里,“现代社会‘反思性的’现代化对现代性内部的社会根本转型问题进行考察。现代性虽然没有消失,不过变得越来越有问题。当危机、变迁和激烈的社会变化总是成为现代性的一部分时,思维向反思的第二现代性转移不仅改变社会结构,而且也使变化本身的体系、范畴和观念发生了变革。”

关于“未完成的现代性”,根据哈贝马斯的观点,“社会(societal)的现代化表现出了由金钱和权力(市场经济和国家行政)主导的目的性行为(purposive-action)的次级系统和自治在不断加强的特征,它们毫无节制的扩张导致了生活世界的被殖民,而文化的现代化表现为文化价值(科学、道德、艺术)领域的分化,这些文化价值由不同的有效性主张所支配,体现着不同的结构合理性(认知的—工具的、道德的—实践的、审美的—表达的)。这些分化的价值领域成了已经成为专业文化(expert cultures)范畴的职业话语(如科学理论、道德和法律理论、艺术审美批判理论)的目标。专业文化与一般人的精英化分裂以及传统的被腐蚀产生了某些被称作‘文化贫困’的文化弊病……(哈贝马斯)相信只有通过保护和扩大传播理性抵抗经济和国家系统性要求的领域,把已分化的科学的、道德的和艺术的领域及其相对应的专业文化与生活世界中的传播实践(praxis)联系起来,才能富有成效地纠正和解决现代性的问题。”并认为“要想实现这样的目标,就需要社会的现代过程转向‘另类的’非资本主义方向,需要生活世界能培育出自己的、在某种程度上被经济和行政体制的自治动力所抑制的机构。”

关于“未完成的现代性”,根据哈贝马斯的观点,“社会(societal)的现代化表现出了由金钱和权力(市场经济和国家行政)主导的目的性行为(purposive-action)的次级系统和自治在不断加强的特征,它们毫无节制的扩张导致了生活世界的被殖民,而文化的现代化表现为文化价值(科学、道德、艺术)领域的分化,这些文化价值由不同的有效性主张所支配,体现着不同的结构合理性(认知的—工具的、道德的—实践的、审美的—表达的)。这些分化的价值领域成了已经成为专业文化(expert cultures)范畴的职业话语(如科学理论、道德和法律理论、艺术审美批判理论)的目标。专业文化与一般人的精英化分裂以及传统的被腐蚀产生了某些被称作‘文化贫困’的文化弊病……(哈贝马斯)相信只有通过保护和扩大传播理性抵抗经济和国家系统性要求的领域,把已分化的科学的、道德的和艺术的领域及其相对应的专业文化与生活世界中的传播实践(praxis)联系起来,才能富有成效地纠正和解决现代性的问题。”并认为“要想实现这样的目标,就需要社会的现代过程转向‘另类的’非资本主义方向,需要生活世界能培育出自己的、在某种程度上被经济和行政体制的自治动力所抑制的机构。”

随着信息社会的出现,“网络之网”不但成了新的社会组织手段,而且使基于消费之上的社会进一步符号化。“作为一种历史趋势,信息社会中的支配性功能和过程越来越围绕网络来组织。网络构成了我们社会的新形态,网络化逻辑的扩散改变了生产、体验、权力和文化过程中的运作和结果……新的信息技术范式为网络在整个社会结构中的扩张提供了物质基础……流动的力量(power)相对权力(power)的流动占据了上风。”

在居依·德波的《景观社会》(1967年)中,“所有的现代生产条件占支配地位的社会生活都显示为一种巨大的景观积累。所有一切直接被体验的东西都远遁于表象之中。”

在居依·德波的《景观社会》(1967年)中,“所有的现代生产条件占支配地位的社会生活都显示为一种巨大的景观积累。所有一切直接被体验的东西都远遁于表象之中。”

“消费社会”的审视者博德里亚(Jean Baudrillard,1929—2007)在20世纪70年代认为,在西方当代社会中,社会关系已经由一个相对新颖的元素——大众消费来结构,在这里消费对个体来说不仅仅是满足的手段,更重要的是成了彼此分化的手段。“消费社会”的力量非常大,它既是破坏者又是创造者,在物质层面上被破坏的东西以虚假的信息、象征和符号的形式被重新创造:人类关系被肩负“疏通”社会关系任务而面带微笑的店主所取代,与当代社会“‘生产逻辑’相交叉的是一个消费逻辑,一种符号操纵逻辑……二者彼此都依赖符号并生活在符号的庇护之下。”

“消费社会”的审视者博德里亚(Jean Baudrillard,1929—2007)在20世纪70年代认为,在西方当代社会中,社会关系已经由一个相对新颖的元素——大众消费来结构,在这里消费对个体来说不仅仅是满足的手段,更重要的是成了彼此分化的手段。“消费社会”的力量非常大,它既是破坏者又是创造者,在物质层面上被破坏的东西以虚假的信息、象征和符号的形式被重新创造:人类关系被肩负“疏通”社会关系任务而面带微笑的店主所取代,与当代社会“‘生产逻辑’相交叉的是一个消费逻辑,一种符号操纵逻辑……二者彼此都依赖符号并生活在符号的庇护之下。”

于是,对现代性的反思有了新的维度。

于是,对现代性的反思有了新的维度。

丹尼尔·贝尔借助20世纪70年代提出的“后工业社会”概念,展示了现代西方社会的社会结构、政体和文化的变化:“社会结构的轴心原则是经济化……现代政体的轴心原则是参与……文化的轴心原则是自我实现与自我提高的欲望……过去,这三个领域通过一个共同的价值体系联系在一起。但是在我们时代,三者已经开始分离,而且距离正在不断增大。”

贝尔认为,“后工业社会的特征不再表现为劳动理论,而是价值知识理论……从狭义的技术意义上说,后工业社会的主要问题是培育一种适合传播网络发展的基础设施。”

贝尔认为,“后工业社会的特征不再表现为劳动理论,而是价值知识理论……从狭义的技术意义上说,后工业社会的主要问题是培育一种适合传播网络发展的基础设施。”

他认为,资本主义发展的驱动力量不再是物理资本,而是以科学知识为形式的人力资本。

他认为,资本主义发展的驱动力量不再是物理资本,而是以科学知识为形式的人力资本。

德鲁克把这种后工业社会又叫作“知识社会”或“后资本主义社会”。在此社会中,“基本经济资源——用经济学家的话来说,就是‘生产资料’——不再是资本、自然资源(经济学家的‘土地’)或‘劳动力’。它现在是并且将来也是知识。创造财富的中心活动将既不是把资本用于生产,也不是劳动……现在,价值由‘生产力’和‘技术创新’来创造,而这两者都是将知识应用于工作。知识社会的主要社会团体将是‘知识工作者’,即像资本家知道如何把资本应用于生产一样,他们是知道如何把知识用于生产的知识经理人员、知识专业人员、知识雇员。”

德鲁克把这种后工业社会又叫作“知识社会”或“后资本主义社会”。在此社会中,“基本经济资源——用经济学家的话来说,就是‘生产资料’——不再是资本、自然资源(经济学家的‘土地’)或‘劳动力’。它现在是并且将来也是知识。创造财富的中心活动将既不是把资本用于生产,也不是劳动……现在,价值由‘生产力’和‘技术创新’来创造,而这两者都是将知识应用于工作。知识社会的主要社会团体将是‘知识工作者’,即像资本家知道如何把资本应用于生产一样,他们是知道如何把知识用于生产的知识经理人员、知识专业人员、知识雇员。”

于是,后资本主义社会的经济挑战将是知识工作者及其生产力,社会的发展具有了新模式。

于是,后资本主义社会的经济挑战将是知识工作者及其生产力,社会的发展具有了新模式。

在20世纪70年代,“后工业社会”概念因20世纪70年代爆发的石油危机演变成了“信息社会”(information society)概念,信息被看成社会发展的原材料,西蒙-诺拉的《社会信息化报》(1978)成了使用此概念的第一个文本。“信息社会”强调信息在社会中的作用,显示出社会某些具体组织形式的特征,在这里“信息的生产、加工和传输因出现新技术条件成了生产力和力量的重要源泉。”

“‘信息社会’的概念是建立在技术进步基础之上的。而‘知识社会’的概念则包含着更加广泛的社会、伦理和政治方面的内容”

“‘信息社会’的概念是建立在技术进步基础之上的。而‘知识社会’的概念则包含着更加广泛的社会、伦理和政治方面的内容”

,因此联合国教科文组织用“知识社会”(knowledge society)代替了“信息社会”,不过“信息社会”作为一种批判传播商业与技术意识形态的概念,仍旧充满着活力。总体而言,有关社会变迁的传播现代性和后现代性批判,反映了信息、知识、符号等在变迁中的地位的改变以及对社会、政治、经济所产生的影响。在传统的马克思主义视角下,这最终涉及社会生产方式的性质问题,社会变迁中的不同社会类型名称促使我们去思考“当我们现在面对跨国公司和媒介社会及其‘第三阶段’(或后工业社会)的技术的时候,在传统资本主义分析中提出来的范畴是否仍旧保持着它们的有效性和解释能力?”

,因此联合国教科文组织用“知识社会”(knowledge society)代替了“信息社会”,不过“信息社会”作为一种批判传播商业与技术意识形态的概念,仍旧充满着活力。总体而言,有关社会变迁的传播现代性和后现代性批判,反映了信息、知识、符号等在变迁中的地位的改变以及对社会、政治、经济所产生的影响。在传统的马克思主义视角下,这最终涉及社会生产方式的性质问题,社会变迁中的不同社会类型名称促使我们去思考“当我们现在面对跨国公司和媒介社会及其‘第三阶段’(或后工业社会)的技术的时候,在传统资本主义分析中提出来的范畴是否仍旧保持着它们的有效性和解释能力?”

大众社会。

“大众社会”(mass society)概念往往与西方现代化或合理化过程联系在一起。在结构功能理论中,现代性被看成大众社会的特征,“从一种来自斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tonnies)、埃米尔·涂尔干和马克斯·韦伯等人思想的宽泛视角,现代化被看作大众社会出现的过程。大众社会是一个繁荣与科层制削弱传统社会联系的社会……它具有弱亲缘关系和非人情近邻的特征,使个体在社会层面上感到孤独。”

表述不同的大众社会理论基于这样的笼统观点:“现代世界”是一个宣布“社团”(community)解体的世界。这些表述认为昔日建立的稳定的、具有凝聚力和支持作用的社团已经解体,人们在现代生活在一种无根的、碎片化的、瓦解的、个体化的、隔离的、无力的世界,到处充满着焦虑。

表述不同的大众社会理论基于这样的笼统观点:“现代世界”是一个宣布“社团”(community)解体的世界。这些表述认为昔日建立的稳定的、具有凝聚力和支持作用的社团已经解体,人们在现代生活在一种无根的、碎片化的、瓦解的、个体化的、隔离的、无力的世界,到处充满着焦虑。

现代生活最显著的特征“就是机械化、非人格化的新模式侵入我们的社区”,“非人性的组织取代了面对面的人际交流,成了这个时代的主流形式。人对人的依赖更小了,而对非人性化的社会组织依赖更大了。社会互动的逐步扩大和强化创造出‘公众’,同时也加剧了非人性化社会控制,使公众无法运用自己的理性能力”

现代生活最显著的特征“就是机械化、非人格化的新模式侵入我们的社区”,“非人性的组织取代了面对面的人际交流,成了这个时代的主流形式。人对人的依赖更小了,而对非人性化的社会组织依赖更大了。社会互动的逐步扩大和强化创造出‘公众’,同时也加剧了非人性化社会控制,使公众无法运用自己的理性能力”

。这是工业化或现代化发展的结果。

。这是工业化或现代化发展的结果。

作为工业化后果的“大众社会”与“市民社会”的社会活动主体的重要差别在于:“在重新界定个体在社会中的位置时,去中心—原子化(décentralisation-atomisation)概念与民主去中心化的概念是相反的。前者的本质特点在于把个体看作一个孤立的基本单位,个体利益通过市场与他人保持一致;后者则在集体身份框架下把个体看作可尊重的主体,以便个体参与寻找共同的解决办法。”

大众社会的社会、政治和心理特征在汉娜·阿伦特的作品中得到了很有意思的分析,一定程度上解决了大众社会和市民社会的合理性问题。阿伦特指出

大众社会的社会、政治和心理特征在汉娜·阿伦特的作品中得到了很有意思的分析,一定程度上解决了大众社会和市民社会的合理性问题。阿伦特指出

,权力集中来自西方阶级社会的消失和社会成员的彻底无产与均质化,民主自由建立在法律面前公民平等的基础之上,公民只有在代表他们的群体或社会与政治等级形成体系时,民主自由才有意义并发挥自己的有机功能。集权主义运动的目的与成功均来源于作为资本主义副产品的大众的组织,而与阶级或在公共事务中拥有自己利益并对其进行评说的公民无关。大众的标准不是由自己最初所属的阶级来决定,而是由所有社会阶层共享的信念与影响的感染力来决定。如果说所有政治群体都依赖某种相对力量,那么极权运动则仅依赖数量的力量(即成员越多力量越大),大众没有共同的利益意识。存在大众的地方,就有存在极权主义的可能性。19世纪的法国心理学家勒庞笔下的群氓(foules)与20世纪的大众间存在着共同之处,现代极权主义的领导者在思想、心理上与以往的群氓的引领者几乎没有差别。极权运动成功地使自己的成员丧失所有的要求和抱负,成功且永久地摧毁他们的个体身份(意味着在社会、政治、经济和文化方面的个人权利与义务),大众和群氓具有了共同的特征:他们不再属于一切社会分支机构和不再具有正常的政治表达。与大众社会的结构缺失特点相比,极权运动更需要一个原子化、彼此孤立和极端个体化的大众,阶层社会的消失意味着具有公民身份和个人主义的社会个体成员的消失,社会成员的均质化似乎成为一种理想的社会状态。阿伦特的描述展示了大众社会的另类潜在倾向性,提供了有关大众社会和市民社会的另类思考逻辑。

,权力集中来自西方阶级社会的消失和社会成员的彻底无产与均质化,民主自由建立在法律面前公民平等的基础之上,公民只有在代表他们的群体或社会与政治等级形成体系时,民主自由才有意义并发挥自己的有机功能。集权主义运动的目的与成功均来源于作为资本主义副产品的大众的组织,而与阶级或在公共事务中拥有自己利益并对其进行评说的公民无关。大众的标准不是由自己最初所属的阶级来决定,而是由所有社会阶层共享的信念与影响的感染力来决定。如果说所有政治群体都依赖某种相对力量,那么极权运动则仅依赖数量的力量(即成员越多力量越大),大众没有共同的利益意识。存在大众的地方,就有存在极权主义的可能性。19世纪的法国心理学家勒庞笔下的群氓(foules)与20世纪的大众间存在着共同之处,现代极权主义的领导者在思想、心理上与以往的群氓的引领者几乎没有差别。极权运动成功地使自己的成员丧失所有的要求和抱负,成功且永久地摧毁他们的个体身份(意味着在社会、政治、经济和文化方面的个人权利与义务),大众和群氓具有了共同的特征:他们不再属于一切社会分支机构和不再具有正常的政治表达。与大众社会的结构缺失特点相比,极权运动更需要一个原子化、彼此孤立和极端个体化的大众,阶层社会的消失意味着具有公民身份和个人主义的社会个体成员的消失,社会成员的均质化似乎成为一种理想的社会状态。阿伦特的描述展示了大众社会的另类潜在倾向性,提供了有关大众社会和市民社会的另类思考逻辑。

大众社会中的“大众”指的不是数量,而是社会组织的不同类型,更确切地说,一种当工业化、城市化与现代化逐渐改变社会秩序时的社会组织的转变结果。

在诸多有关大众社会形态特征的文献描述中,“大众社会”具有以下的现象学描述:“第一,由于劳动分工不断细化、人类群体的科层化、不同居民的混合以及消费模式的分化,社会中的社会分化现象加剧;第二,随着传统规范(norms)和价值观的衰落,非正式社会控制的有效性被削弱,异常行为的影响进一步加强;第三,随着新的人际社会的发展,正式社会控制手段(如合同、改造性法规以及犯罪裁判系统)的使用得以显现;第四,拥有不同价值观和生活习惯的人们的社会差异使各种冲突增加;第五,由于社会的分化、人的个性的丧失与心理异化造成不信任、有意义的社会联系的解体以及成员间不断增加的混乱,作为人们之间社会黏结基础的公开而轻松的交际变得更加困难。”

在诸多有关大众社会形态特征的文献描述中,“大众社会”具有以下的现象学描述:“第一,由于劳动分工不断细化、人类群体的科层化、不同居民的混合以及消费模式的分化,社会中的社会分化现象加剧;第二,随着传统规范(norms)和价值观的衰落,非正式社会控制的有效性被削弱,异常行为的影响进一步加强;第三,随着新的人际社会的发展,正式社会控制手段(如合同、改造性法规以及犯罪裁判系统)的使用得以显现;第四,拥有不同价值观和生活习惯的人们的社会差异使各种冲突增加;第五,由于社会的分化、人的个性的丧失与心理异化造成不信任、有意义的社会联系的解体以及成员间不断增加的混乱,作为人们之间社会黏结基础的公开而轻松的交际变得更加困难。”

尽管这些现象学描述并不能给出一个精确的大众社会图景,但这些描述在理解大众社会形态方面提供了有益的基础性参照。当代的大众传播形式就是作为大众社会的一部分发展起来的。

尽管这些现象学描述并不能给出一个精确的大众社会图景,但这些描述在理解大众社会形态方面提供了有益的基础性参照。当代的大众传播形式就是作为大众社会的一部分发展起来的。

市民社会

(civil society):一个变迁的主题。一般地,市民社会存在着两种形式,首先市民社会是一个政治共同体,包含着还没有与国家分化开来的社会。自17世纪开始,自然状态与公民状态相对立,市民社会因与进步、理性与平等主题联系在一起而受到重视。在现代政治理性主义理论家霍布斯和洛克那里,社会不再被看成自然的东西,而是被看作因“所有人反对所有人”而形成的社会契约的结果。“所有人反对所有人”是自然状态下的人类存在特征。在契约基础上形成的联合体被霍布斯称作“市民社会”,制度机构的存在保证社会的存在。在这里,市民社会与国家没有多大区别,通过法律与建立的权力关系保证了社会的和谐。其次,市民社会被看成一个自我调节的、自我治理的、外在于国家并时常与国家相对立的存在体,它既被表述为有关社会交往——有望生产市民性(civility)、社会凝聚力和道德——的联系,又可被表述为日常交换活动中自由个体间的相关经济联系。作为一个概念,市民社会主要是18世纪欧洲的思想产品。自18世纪开始,西欧思想家才开始思考社会与国家间的关系——主要动力来自资产阶级革命(如法国大革命)带来的“政治的解放”

以及市民社会的经济属性(如在亚当·斯密看来),财富的生产需要一个自治的、彼此依赖的与自我调节的系统

以及市民社会的经济属性(如在亚当·斯密看来),财富的生产需要一个自治的、彼此依赖的与自我调节的系统

——国家与市民社会的分离导致了价值观的转向:有的人看重作为秩序与公正符号的国家,认为市民社会无力解决社会内部的冲突,有的人则把市民社会与自由主题联系在一起,认为国家的存在束缚自由。

——国家与市民社会的分离导致了价值观的转向:有的人看重作为秩序与公正符号的国家,认为市民社会无力解决社会内部的冲突,有的人则把市民社会与自由主题联系在一起,认为国家的存在束缚自由。

市民社会概念的发展经历诸多嬗变和断裂。关于市民社会的描述繁多,不同的学者对此有不同的认识:在霍布斯那里,市民社会与自然状态相对应;在哲学家黑格尔那里,“市民社会”是一种社会市场形式,与现代国家的机构相对应,国家有能力纠正社会的不足;法国社会学家托克维尔则把市民社会与政治社会(所谓的国家)对立起来,强调公民与政治结社在抵抗个人主义与国家集权化中的作用;马克思认为,市民社会代表着资产阶级的利益,是生产力和生产关系发生的地方,政治社会是上层建筑,社会与国家都是为资产阶级服务的;西方马克思主义者葛兰西,纠正了关于市民社会的负面作用的观点,把市民社会置于政治结构之中,强调市民社会在维持资本主义霸权中的作用,把市民社会看作解决问题的场所;新左派认为,市民社会在人们反抗国家和市场影响中发挥着重要作用,民主的意愿能够影响国家;新自由主义思想家则把市民社会看作威权政治的重要场所。英国学者哈里斯(Jose Horris)对此总结道:“市民社会思想根源复杂而非常晦涩——罗马法、中世纪基督教神学、现代早期的实证法学、古典政治经济学,以及不同的理想主义(idealism)、自由主义和马克思主义思潮……很多古典的英国和苏格兰学者(霍布斯、洛克、亚当·弗格森、亨利·缅因)把国家本身描述为市民社会的根本机构;而许多19世纪的德国学者,如黑格尔、马克思、里尔(Riehl)、埃米奥斯(Emminghaus)用该词指各种各样的与国家(state)不同的过程机构(其中如市场、职业组织、市政机构)。尽管普遍把英国看成古典市民社会的典范,但最近的评论者都常常沿用德国的用法,把市民社会用于国家之外的‘非政府’团体,既包括与国家一起发生作用的(如教派学校和住房组织),也包括那些与国家相脱离,或对国家抱有敌意的团体。”

在这些嬗变中,市民社会由“政治共同体”的国家过渡到国家的对立物“社会”,直至自治的与自我调节的“组织团体”。总之,“市民社会”概念主要体现着公民与自然的关系以及国家与社会的关系。

在这些嬗变中,市民社会由“政治共同体”的国家过渡到国家的对立物“社会”,直至自治的与自我调节的“组织团体”。总之,“市民社会”概念主要体现着公民与自然的关系以及国家与社会的关系。

“市民社会”概念消失于欧美20世纪的政治话语之中,到20世纪60年代随着哈贝马斯的《公共领域的结构转型》(1962)和达伦多夫(Ralf Dahrendorf,1929—2009)的《德国的社会和民主》(1965)而得以重生,并在随后的几十年中渗透到不同语言的关于社会与政治历史的学术讨论之中。“两位作者虽然政治和哲学观点有些不同,不过都把市民社会——政府领域之外的自治的社会和经济组织——看成社会向‘现代性’历史转型过程中的中心领域。在达伦多夫看来,一个繁荣的市民社会是法律的、经济的、政治的和由哈雅克(F. A. Hayek)在‘自由的构成’(constitution of liberty)中界定的个人的自由的具体体现”

,市民社会被“看成古典自由传统的组成部分,以自治型组织存在为特征,这些组织既不是国家经营的,也不来自中央政治权”

,市民社会被“看成古典自由传统的组成部分,以自治型组织存在为特征,这些组织既不是国家经营的,也不来自中央政治权”

。而哈贝马斯则认为,市民社会是一种新的“资产阶级公共领域”出现的前提条件,该领域自17世纪晚期已逐渐取代了皇室和王室政府所扮演的创造文化、社会、规范和品位角色。在叙述中,“两者都把市民社会的演化与市场和城市的增长、‘公共舆论’的产生、新的个人自由和自我意识形式的出现、大批自我产生的自由团体——扮演着‘大众的’功能,但与国家领域无关——的萌芽等紧密地联系在一起”

。而哈贝马斯则认为,市民社会是一种新的“资产阶级公共领域”出现的前提条件,该领域自17世纪晚期已逐渐取代了皇室和王室政府所扮演的创造文化、社会、规范和品位角色。在叙述中,“两者都把市民社会的演化与市场和城市的增长、‘公共舆论’的产生、新的个人自由和自我意识形式的出现、大批自我产生的自由团体——扮演着‘大众的’功能,但与国家领域无关——的萌芽等紧密地联系在一起”

。“市民社会由一些或多或少自发产生的社团、组织和运动组成,他们发现、接受、压缩和扩大私人生活中社会问题的声音,并把它传送到政治领域或公共空间。”

。“市民社会由一些或多或少自发产生的社团、组织和运动组成,他们发现、接受、压缩和扩大私人生活中社会问题的声音,并把它传送到政治领域或公共空间。”

市民社会是一套机构,它们强壮得足以抗衡国家,同时并不阻止国家扮演自己维持和平的角色以及保持主要利益仲裁者的身份。不过可以通过阻止国家支配社会,防止社会原子化。

市民社会是一套机构,它们强壮得足以抗衡国家,同时并不阻止国家扮演自己维持和平的角色以及保持主要利益仲裁者的身份。不过可以通过阻止国家支配社会,防止社会原子化。

20世纪80年代以后,市民社会不仅在学术及政治思想领域,而且在大众政治、市场与大众媒介表述中流行开来。它不仅被描述为对国家(威权政府与“控制过多”的民主政府)过多权力的制衡,而且成了构建公民空间的手段。

20世纪80年代以后,市民社会不仅在学术及政治思想领域,而且在大众政治、市场与大众媒介表述中流行开来。它不仅被描述为对国家(威权政府与“控制过多”的民主政府)过多权力的制衡,而且成了构建公民空间的手段。

总体上,从大部分的文献来看,目前关于市民社会概念的理解与实践,基本上遵循着德国哲学家哈贝马斯的研究路径,在这里,市民社会嬗变为在国家对公民生活干预时对自由与自治的要求,在此基础上产生的公共领域成了为抵制干预而进行舆论辩论的空间。在某种程度上,哈贝马斯是当代西方民主政治思想辩论的领军者。