中华帝国晚期的工商业行会包括不同名称的城镇组织,如会馆和公所。江浙地区孕育了中华帝国晚期最早的一些商人为主的行会,它也是在晚清时期少数几个拥有大量行会组织的地区之一。

虽然本书并不赞同这些行会通过直接联合而形成商会的说法,但不能否认,行会的组织发展确实为商会的出现提供了一个制度化的基础。特别重要的是,精英商人领导体制及其社会经济关系的制度化和扩大化直接为上海商业会议公所和继之而起的江浙地区商会的大批出现准备了条件。

虽然本书并不赞同这些行会通过直接联合而形成商会的说法,但不能否认,行会的组织发展确实为商会的出现提供了一个制度化的基础。特别重要的是,精英商人领导体制及其社会经济关系的制度化和扩大化直接为上海商业会议公所和继之而起的江浙地区商会的大批出现准备了条件。

从明朝初期开始,会馆最早作为帝国首都北京官员的同乡组织而出现于1420年之后。17世纪初期,旅居苏州的同乡商人和同籍官员也开始在当地建立名称类似的组织。

但早在1295年,苏州就可能已经存在一个丝织工匠的公所,不过直到17世纪中叶时,商人们才广泛使用公所这个名称来称呼他们的组织。

但早在1295年,苏州就可能已经存在一个丝织工匠的公所,不过直到17世纪中叶时,商人们才广泛使用公所这个名称来称呼他们的组织。

这些中国传统行会的同乡关系及其与官府的联系是其独特之处,与欧洲的行会形成鲜明对比。因此,一些学者试图区分同业公所与同乡会馆,并否定了后者的行会性质。

这些中国传统行会的同乡关系及其与官府的联系是其独特之处,与欧洲的行会形成鲜明对比。因此,一些学者试图区分同业公所与同乡会馆,并否定了后者的行会性质。

实际上,这些商人组织有时将会馆和公所作为可以互相替换的名称,并发展出了类似的行会功能,以求自我保护、相互帮助,推进其成员的共同利益。

实际上,这些商人组织有时将会馆和公所作为可以互相替换的名称,并发展出了类似的行会功能,以求自我保护、相互帮助,推进其成员的共同利益。

这些行会能够发挥如此重要作用的原因在于,它们使用了同乡、同业及其他社会经济关系将商人结合起来,它们的领袖并与其他社会精英及地方官员形成了密切的联系。

这些行会能够发挥如此重要作用的原因在于,它们使用了同乡、同业及其他社会经济关系将商人结合起来,它们的领袖并与其他社会精英及地方官员形成了密切的联系。

1886年,美国传教士玛高温(D.J.MacGowan)的早期著作已经注意到晚清中国行会与官员之间的密切关系:“城市贸易中心最主要的建筑物是由行会建立的。它们被用作会议厅堂、戏剧舞台、旅行的高级官员客舍,以及前往京城参加科举考试的士人住处。”他进一步将中国的会馆和公所分为商人行会和工匠行会,并把它们分别比作西方的商会和工会。

玛高温的早期著作开启了将晚清商会理解为西式招牌下行会联合会的学术倾向,根岸佶、雪莉·S.加勒特以及其他后来的学者都持同样观点。曾田三郎和仓桥正直也认为中国的商会是行会为了联合起来反对外国侵略,并进行商业管理和社会控制而形成的组织。

虞和平的近著进一步强调,晚清行会在近代经济发展影响之下减少了传统同乡、同业组织的排他性,从而联合成为商会。

虞和平的近著进一步强调,晚清行会在近代经济发展影响之下减少了传统同乡、同业组织的排他性,从而联合成为商会。

这些研究正确地说明了工商业行会确实为商会奠定了一个组织制度基础,但它们的分析过度简化了前后二者之间的关系变化。

从网络分析角度看来,由于来自更小地方或更专门行业的商人之间的社会关系更加紧密、牢固和亲近,同乡或同业行会在积累了足够的成员和资源时就会自然地繁殖增加,分裂为更加地方化和专业化的组织。罗威廉关于晚清汉口的研究指出,由于外来商人在该地长期居留,并在官方和外国干涉其贸易活动时需要与当地人士合作,从而形成了他们的同乡和同业行会的逐渐联合。相比之下,长江下游地区的行会很少以同乡或同业关系进行联合。即使在帝国主义直接控制下的最大通商口岸上海,情况也是如此。

从网络分析角度看来,由于来自更小地方或更专门行业的商人之间的社会关系更加紧密、牢固和亲近,同乡或同业行会在积累了足够的成员和资源时就会自然地繁殖增加,分裂为更加地方化和专业化的组织。罗威廉关于晚清汉口的研究指出,由于外来商人在该地长期居留,并在官方和外国干涉其贸易活动时需要与当地人士合作,从而形成了他们的同乡和同业行会的逐渐联合。相比之下,长江下游地区的行会很少以同乡或同业关系进行联合。即使在帝国主义直接控制下的最大通商口岸上海,情况也是如此。

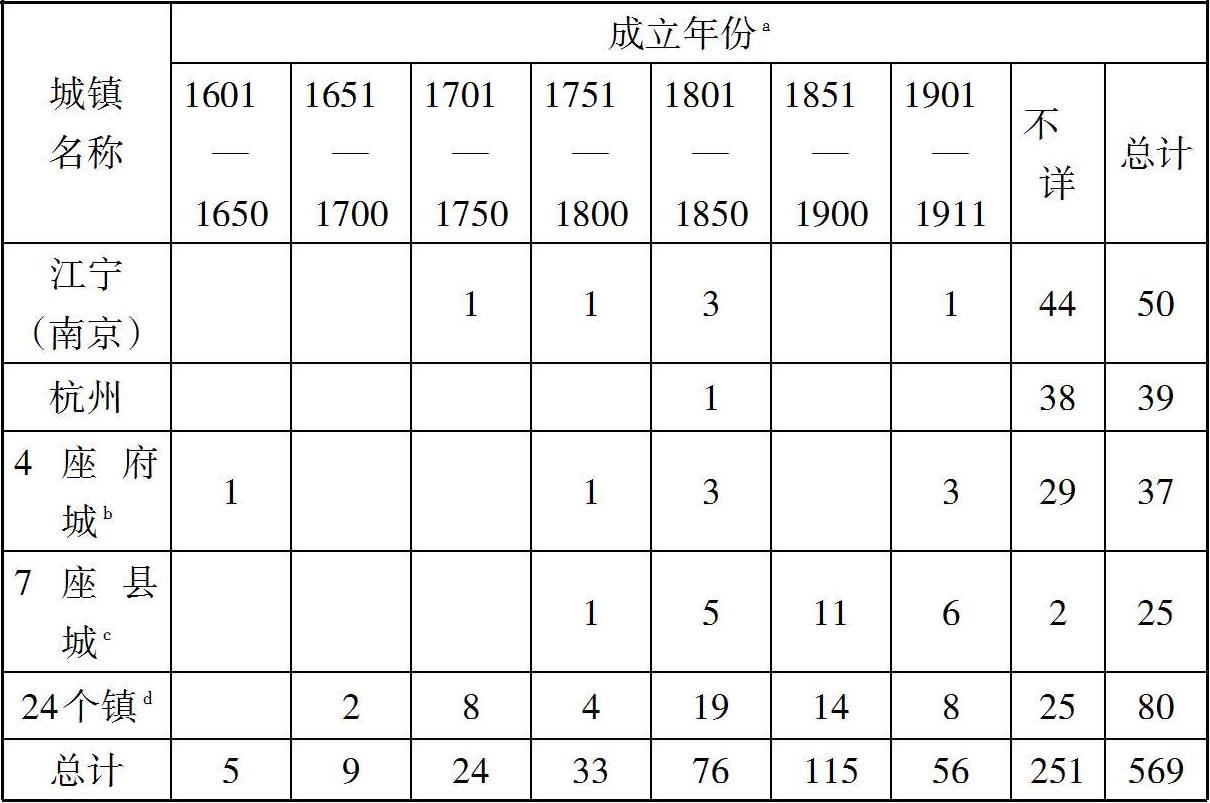

表1 1601—1911年间江浙地区城镇工商业行会的发展

续表

资料来源:范金民:《明清江南商业的发展》,第283、286—309页。范氏原书统计包括少量单纯的同乡官员会馆。

注解:

a.在中文资料中,许多会馆或公所成立的时间为明清帝王统治期间的年号,所以本表以这些组织出现的年号末年为成立年份。

b.这4座府城为常州、湖州、嘉兴和镇江。

c.这7座县城为德清、富阳、嘉定、江阴、昆山、乌程、和无锡。

d.这24个镇为湖墅、纪王、菱湖、芦墟、南翔、南浔、平望、濮院、青旸、盛泽、双林、四安、同里、王店、王江泾、乌青、硖石、新场、新塍、新市、虞山、乍浦、震泽和周浦(以上城镇均以其拼音名称为序)。

实际上,在晚清时期江浙地区的行会发展过程中,其中商人成员通常形成更为亲近、密切的同乡和同业联系,从而导致了他们组织的持续分立与数量增加,而不是走向组织联合。然而,在面对国内外挑战的情况下,它们也通过人际性和制度化的关系,发展了相互之间的密切联系。特别重要的是,精英商人通常参与多样的工商业活动,有着广泛的社会联系,因而得以在多个行会中兼任领袖。他们进而通过在行会和官府之间进行联系的中介活动,将他们对行会的领导权力制度化。正是通过这种制度化关系的发展,江浙地区的工商业行会为商会的兴起铺平了道路。

如表1所示,江浙地区工商业行会大约在17世纪初期开始出现。他们不仅在苏州和上海这两个前后相继的区域经济中心城市得到发展,而且还在其他省、府、厅、州、县城及市镇涌现。1600年后,它们的数量因该地区长期的商业化和城市化趋势逐渐增加,1800年后数量激增。由于这一地区的绝大多数行会都是在太平天国运动(1851—1864)被镇压之后重建或新建的,它们的发展主要体现了商人尤其是精英商人在日益严重的社会和国家危机之下结成团体的趋势。

这些精英商人利用同乡和同业关系建立了大量新的行会,并将原有的行会分立为数量更多、由来自更小同乡范围和更为细致行业的组织。通过这些组织的创建和分立,精英商人扩大了他们在相关行会中兼任的领导体制,还就行会事务加强了与地方官员的联系。

就前述上海商业会议公所及其后继的上海商务总会而言,数十个工商业行会为它们输送了精英商人领袖,从而为本书提供了个案研究的典型范例,可以同来说明江浙地区行会中的关系变化及其对未来商会兴起的影响。

就前述上海商业会议公所及其后继的上海商务总会而言,数十个工商业行会为它们输送了精英商人领袖,从而为本书提供了个案研究的典型范例,可以同来说明江浙地区行会中的关系变化及其对未来商会兴起的影响。

严信厚是上海商业会议公所的主要创立者,他来自宁波帮商人所建立的四明公所。四明公所是上海最为庞大、复杂的同乡组织,但它正是通过相互联系的精英商人领导体制之下的组织分立和关系扩展而形成的。1797年前后,四明公所作为府级同乡组织出现于上海,随后它通过两位方氏兄弟领头的募捐活动获得扩大。作为这两位兄弟的侄儿之一,方椿继承了该组织中方氏家族的领导权力,并成功地向宁波籍的上海知县蓝蔚雯呈请,免除了该公所地产的课税。从19世纪70年代开始,严信厚等宁波帮的新贵们通过为清朝官方服务以及经营家族生意和现代工业而成功致富。他们很快加入了方氏和其他业已确立精英地位的家族,成为这个同乡行会的领袖。

至1911年,四明公所已经衍生出定海直隶厅的同乡组织及42个同业行会或团体。早在1901年,这些正式的行会和非正式的团体就有300多名大小董事,它们都与府级的四明公所保持着人际性和制度化的联系。与此同时,方氏和其他旅沪宁波家族逐渐建立起他们各自的商业帝国。他们从事的贸易领域从糖、丝绸贸易到钱庄、沿海航运活动,并在四明公所中使其家族支配权力正式化。早在1836年,这些精英商人已经建立了由4位董事组成的稳定的行会领导体制,其中包括两位方氏兄弟,并且另外设立了协理的职位。

20世纪初期,四明公所仍由4位“司年董事”总管,包括严信厚和方氏族人之一。在他们之下,大约12位“司月董事”是从附属的同业行会选举出来的商人领袖,负责具体管理公所事务。另有两位领取薪水的司事,受到这些董事任命来处理常务和账目。

虽然四明公所成立后经历了不断的组织分裂,而且并未与在1902年新设的上海商业会议公所建立组织联系,不过它的精英商人领袖如严信厚等,仍然利用他们在同业行会、半官办企业等机构中兼任的领导职位,创建并主持了这一晚清中国的第一家商会。

虽然四明公所成立后经历了不断的组织分裂,而且并未与在1902年新设的上海商业会议公所建立组织联系,不过它的精英商人领袖如严信厚等,仍然利用他们在同业行会、半官办企业等机构中兼任的领导职位,创建并主持了这一晚清中国的第一家商会。

因此,

因此,

四明公所与上海商业会议公所的人际性关系说明,江浙地区行会主要是通过发展正式和连锁的商人精英领导体制来引导工商界关系变化,从而最终导致商会出现的,并不是简单通过渐进的行会组织联合而形成商会。

四明公所与上海商业会议公所的人际性关系说明,江浙地区行会主要是通过发展正式和连锁的商人精英领导体制来引导工商界关系变化,从而最终导致商会出现的,并不是简单通过渐进的行会组织联合而形成商会。

在晚清时期的上海,广东帮是宁波帮的竞争对手,这两个同乡团体中的精英商人都发展了各自的正式领导体制,并且一道加入了上海会议公所。上述宁波籍上海知县蓝蔚雯镇压了该地许多广东人所加入的小刀会起义(1853—1855)后,早期的广东同乡会馆被迫迁出上海市区,并从此一度绝迹。直到1872年,新上任的上海知县是一位广东籍贯官员,在他的鼓励下,来自广州和肇庆两府的精英商人共同成立了广肇公所。

这个公所的创立者包括数位通过捐纳获取官绅头衔的富裕商人及洋行买办,特别是徐荣村和他的侄儿徐润。他们从籍贯广州、肇庆两府的商人和官员那里募集了大量捐款。所以,广肇公所及其领导阶层随后得到扩大,包括管理两府各县会员的本县绅董、每月轮流管理收支账目的司月以及最高层的常任董事和司事。在这个府级同乡行会中,来自南海和顺德两县的商人成员后来分化出来,分别成立了他们自己的县级同乡团体。但是,这3个广东商人组织与上述四明公所相似,无疑通过他们的精英商人领袖继续保持着相互联系。因此,广肇会馆的组织分立并未妨碍其领袖代表整个广东人同乡群体加入上海商业会议公所。1904年,徐润进而作为广肇公所的主要领导人物加入了上海商务总会。但他能够成为上海商务总会首任协理的主要原因还在于他与半官方企业的关系。

在近代上海,另一个来自广东的较大同乡群体是粤东的潮州帮,但其中商人在方言和贸易上与福建人更为亲近。虽然潮州和福建的商人同乡行会各自经历了内部的分化,但它们仍然通过共享的精英商人领袖加入了上海商业会议公所。潮州会馆于1759年出现在上海后,其中来自揭阳、普宁、丰顺三县以及来自潮阳和惠来两县的商人先后于1822年和1839年前后脱离这一府级会馆,成立了两个独立的县级同乡组织,即揭普丰会馆和潮惠会馆。

虽然福建商人在19世纪50年代中期小刀会起义之前已在上海成立了福建会馆,但该起义失败后,他们并没有重建这一省级会馆。相反,1863年左右,来自福州府的商人建立了位于公共租界的府级三山公所,后来又从中分裂出位于上海县城的沪南三山公所。

虽然福建商人在19世纪50年代中期小刀会起义之前已在上海成立了福建会馆,但该起义失败后,他们并没有重建这一省级会馆。相反,1863年左右,来自福州府的商人建立了位于公共租界的府级三山公所,后来又从中分裂出位于上海县城的沪南三山公所。

尽管潮州和福建的同乡会馆各自经历了内部组织分裂,它们都将背景不同的精英商人纳入了类似的正式领导体制。1804年前后,潮州会馆先后聘请了两位举人作为董事,而他们两人也是堂兄弟。在上海的福建商人中,属于建宁、汀州府商人的建汀会馆主要是由曾古卿等人于18世纪90年代末创立的。此后直到19世纪80年代末,曾古卿的两个儿子和一个孙子相继管理着建汀会馆。在其他旅居上海的福建人士中,泉州、漳州同乡建立了泉漳会馆。曾初泰自19世纪60年代便开始担任泉漳会馆董事,后来其子曾铸继续担任这一职位。1902年,曾铸在帮助官僚兼实业家的盛宣怀建立了红十字会在中国的分会之后,又代表福建和潮州两帮商人,参加了盛氏赞助之下成立的上海商业会议公所。

其余两个与上海商业会议公所直接相关的同乡商人团体是江西会馆和四川会馆。这两个会馆由于来自各自省份的商人不多,只能以省为单位招集足够多的成员,而不是府级和县级同乡团体在省级联合的产物。有关江西会馆的现存文献表明,它也像前面提到的上海同乡行会那样,发展了精英商人的领导体制。1841年,江西6位有功名的绅商出资购买了一座建筑,用作同乡集会的场所。他们的行动很快得到了当时的江西籍上海知县赞助。这6位精英商人由此成了该同乡团体最早的董事。1894年,上海道台和上海知县凑巧都是江西人士。因此,以陈润夫为首的江西商人精英发起了一项新的募捐活动,并受到现任上海知县、道台及其他江西籍官员的支持。他们借此成功地扩大了江西会馆。此外,陈润夫在南帮汇业的领导地位也使他成为上海商业会议公所的创办人之一。

事实上,这一通商口岸的绝大多数同乡会馆或公所都没有正式隶属于上海商业会议公所,但是它们的商人领袖作为20多个同业行会的代表加入了这个晚清中国的第一商会。虽然这些同业行会也有伴随专业化而来的组织分立趋势,但它们之间及其与同乡行会之间仍然通过正式、连锁的精英商人领导体制形成了密切关系。特别重要的是,这些同业行会积极地招募了本地有名望的士绅进入它们的精英商人领导阶层,以便与地方官府打交道。因此,它们的发展特别是其中精英商人领导体制通过与官府联系的扩大,直接影响了上海商业会议公所的崛起。

商船会馆是在1715年出现的上海最早同业性行会,其中从事海上航运的沙船号商船主最初轮流担任该公司的司月或月度经理。19世纪中期开始,这个会馆为清政府从海上运输江南漕粮到北京,从而设立常任董事职位。1844年至1891年间,商船会馆先后聘请了15名董事与商人出身的月度经理一起工作,并充当该会馆与地方官员之间的联系人物。这些董事包括来自官宦之家的显贵士绅,甚至包括前任官员。

1819年,从事沿海航运业务的宁波富商家族,如董氏、方氏、李氏等,创办了单独的浙宁会馆。到了19世纪90年代,李氏家族的李慎记和另一宁波家族的镇康号在商船会馆和浙宁会馆中都兼有领导地位。因此,宁波李氏家族的一位商人领袖李咏裳后来成为所有沙船号商人在上海商业会议公所的代表。

1819年,从事沿海航运业务的宁波富商家族,如董氏、方氏、李氏等,创办了单独的浙宁会馆。到了19世纪90年代,李氏家族的李慎记和另一宁波家族的镇康号在商船会馆和浙宁会馆中都兼有领导地位。因此,宁波李氏家族的一位商人领袖李咏裳后来成为所有沙船号商人在上海商业会议公所的代表。

在上海从事沿海航运的商人也长期将北方的大豆、豆饼和豆油贩运到南方。因此,行会在这些贸易活动中形成了密切的联系,并通过它们之中类似的或通常兼任的精英商人领袖与当地官府保持着联系,但它们都经历了组织分立,而不是自动联合成为商会的过程。1813年左右豆业公所萃秀堂出现后,来自苏北青口镇和皖南的豆业运输船商在1822年建立了他们分立的祝其公所。尽管如此,豆业公所受到当地官府的特许,占据了城隍庙旁豫园内的萃秀堂等建筑,并负责向所有从事这一行业的商人收取“庙捐”等赋税,因而仍然得以控制大豆、豆饼和豆油贸易。

豆业公所还领导了20个职业团体,包括15个同业行会和艺人、乞丐等团体,共同负责维修、管理豫园内的所有建筑。在这些同业行会组织中,至少有5个后来派出了精英商人领袖作为代表,进入上海商业会议公所。

豆业公所还领导了20个职业团体,包括15个同业行会和艺人、乞丐等团体,共同负责维修、管理豫园内的所有建筑。在这些同业行会组织中,至少有5个后来派出了精英商人领袖作为代表,进入上海商业会议公所。

作为这些上海同业性行会的典型组织,豆业公所从19世纪40年代到90年代的早期领导阶层主要由几个司月或月度经理组成,并不稳定。1890年,它的8名司月是由一家沙船商号的经理单独挑选的。在其他相关行业,米麦杂粮业最初于1867年组成了一个联合行会,即仁谷堂,但其中米业商人在1870年另建米业公所嘉谷堂。1898年,米业公所商人公举一名举人担任董事,并得到了当地政府的认可。次年,豆业公所和米麦杂粮公所也挑选了一位当地的士绅作为它们兼任的董事及与政府联系的人物。因此,作为它们兼任的董事,张乐君(嘉年)便在1902年代表豆、米两业商人加入了上海商业会议公所。

通过扩展对于沿海航运、大豆、米粮等行业的金融服务,上海钱庄业逐渐主导了本地市场。1776年,这一行业的第一个行会晴雪堂在城隍庙东侧的内园建立。它的12个早期董事承诺帮助当地官府维护修缮内园,从而赢得了官方对他们行会的庇护。但在1883,上海县城又出现另立的沪南钱业公所,公共租界内也于1889年出现了分立的沪北钱业会馆。在这个组织一分为三之后,这两个新的钱业行会的领袖仍然保持着对内园的共同管理,并将此处变为钱业总公所,作为它们举办年度或特别会议的场所。这两个钱业行会都设立了对外联络的董事,它们各自的成员逐渐包括了来自浙江、江苏、安徽、广东等省及从事染料、洋货和其他主要贸易的商人。与此同时,上述的宁波方氏、李氏等商人家族也将他们的支配权力从沿海航运和大豆贸易扩展到了钱庄业。这两个家族钱庄的经理屠云峰和谢纶辉是长期的钱业行会领袖,也是这一行业在上海商业会议公所内的代表。

如同上述沿海航运、大豆、粮食和钱庄等传统商业中的行会一样,上海通商口岸的新兴同业性行会也经历了组织上的不断分立和快速增殖,并同样形成了稳定的甚至是连锁的领导体制。这些行会中的精英商人通常通过帮助官府征税的活动而发展了他们的正式领导体制,并获得了官方对其权力的承认。后来,他们采用了类似的与清政府互动的方式,帮助建立了上海商业会议公所。

在近代上海的出口贸易中,丝、茶两业商人于1855年联合组织了丝茶公所,但他们很快就分裂为两个团体。1860年,浙江巡抚要求上海商人收取附加丝捐来资助他的镇压太平天国军事行动。上海丝业贸易行业中的8个拥有功名的商人安排了这一附加税收,但他们也向该巡抚要求设立一个会馆,以便为丝商经营慈善事业。作为回应,浙江巡抚为该会馆捐助了1000两银子,并允许它保留一部分丝捐作为经费。这个丝业会馆的主要成员是浙江和广东两省的精英商人,但它的8位绅商创立者声称该会馆将在来自各地的丝商之间培养情谊。这些精英商人借此确立了他们的绅董地位,每人轮流担任一年的执行董事。此外,他们还聘请了两位士绅担任正副司事,负责会馆一般事务。

由于上述上海丝茶公所在1867年被其绅商领袖捐献给当地官府作为善堂,一个独立的茶业会馆便在1870年出现。该会馆的茶业商人聘请了一位举人担任董事,管理馆内事务,并负责同官府交涉。他们还雇用了另一士绅担任会计,处理财务,并为官府征收厘金。此外,这个会馆挑选了12名经营茶业的富商,每月轮流担任经理,协助两位绅董处理日常事务和财务问题。这个茶业会馆的主要创始人和长期管理者之一就是前述广肇公所和丝业会馆的兼职领袖徐润,而他也是上海商务总会的首位协理。

与此类似,上海土布公所曾向清政府供应土制棉布,洋货公所曾在公共租界中帮助地方官员征收洋布贸易的厘金。

因此,这两个棉布贸易行会均将地方士绅纳入其精英商人领袖之中,并发展了正式的董事制度。到19世纪末,这样的精英商人主导的行会领导体制也出现在棉花、煤炭、水果、木材、典当等行业。尽管很难详细描述所有这些行会领袖之间的相互关系,现有资料显示煤炭和洋布业的行会领袖如陈乐庭和许春荣等也参与了当地的钱庄行会。

因此,这两个棉布贸易行会均将地方士绅纳入其精英商人领袖之中,并发展了正式的董事制度。到19世纪末,这样的精英商人主导的行会领导体制也出现在棉花、煤炭、水果、木材、典当等行业。尽管很难详细描述所有这些行会领袖之间的相互关系,现有资料显示煤炭和洋布业的行会领袖如陈乐庭和许春荣等也参与了当地的钱庄行会。

这种正式、连锁的行会领导体制初步整合了这个最大通商口岸的各类精英商人,加强了他们与地方官员的接触,以至于他们可以通过与清政府的进一步互动,在1902年联合起来建立上海商业会议公所。

这种正式、连锁的行会领导体制初步整合了这个最大通商口岸的各类精英商人,加强了他们与地方官员的接触,以至于他们可以通过与清政府的进一步互动,在1902年联合起来建立上海商业会议公所。