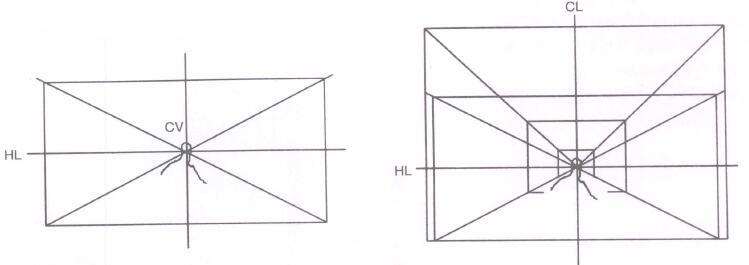

目前,“插图”与“插画”这两个词汇不断被人们并行、交替使用,比如现代《辞海》“透视”的英文“Perspective”的含义是“透而视之”。透过一个透明平面看前方的景物,使三维的景物投影到二维的透明平面上,形成立体的图像,这就是透视。希腊哲学家阿纳萨格罗斯(Anasagorus)说:“在图中,线条应该依照自然的比例,使其相当于从眼睛,即固定视点引向物体各点的光线穿过中间假想平面所描绘的图像。”这个假想的平面就是我们假设竖立在眼睛与物体之间的一块透明玻璃板,就是我们所说的二维透明平面。透视学把它称作“画面”视点(眼睛)到景物之间的视线通过画面时,留在其上的各自通过点的组合就是景物的透视图形。把画面上的透视图形通过描绘手段平移到我们手中的画幅上,就是我们所看到景物的透视画。换句话说,同样大的物体离我们越远就会越小,这种等大物体近大远小的现象就是透视现象。把这种近大远小感觉的景物在平面上表现出来就成为透视图。研究透视图形的规律以及如何运用几何作图的方法,把三维立体的客观景物表现在绘画的二维平面上的科学理论就称为绘画透视学,如图1.1所示。

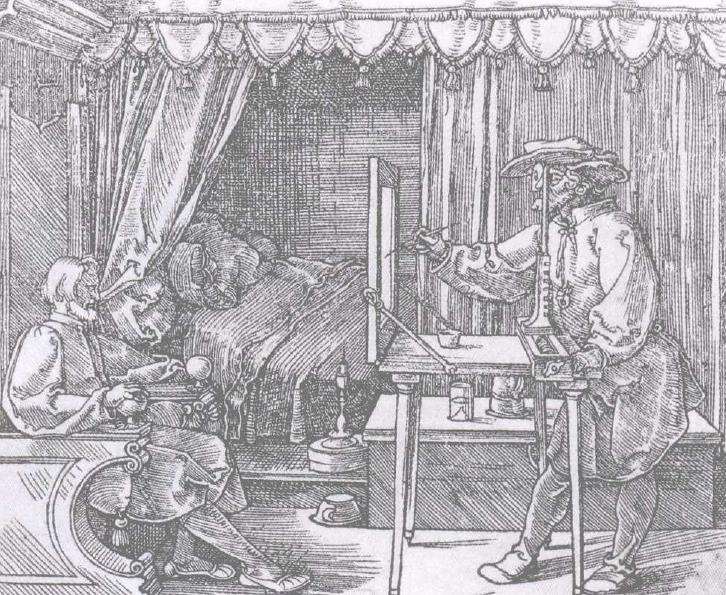

图1.1 丢勒版画

这是一台“绘画仪器”,画家用一只眼睛透过映望孔观看,并且固定眼睛(视点)不动,这时透过眼前的透明平面(画面)看到前方的景物(物体)。接下来画家需要做的就是,把景物留在透明平面上的样子描摹下来C 这张被描摹下来的画就叫“透视图”。

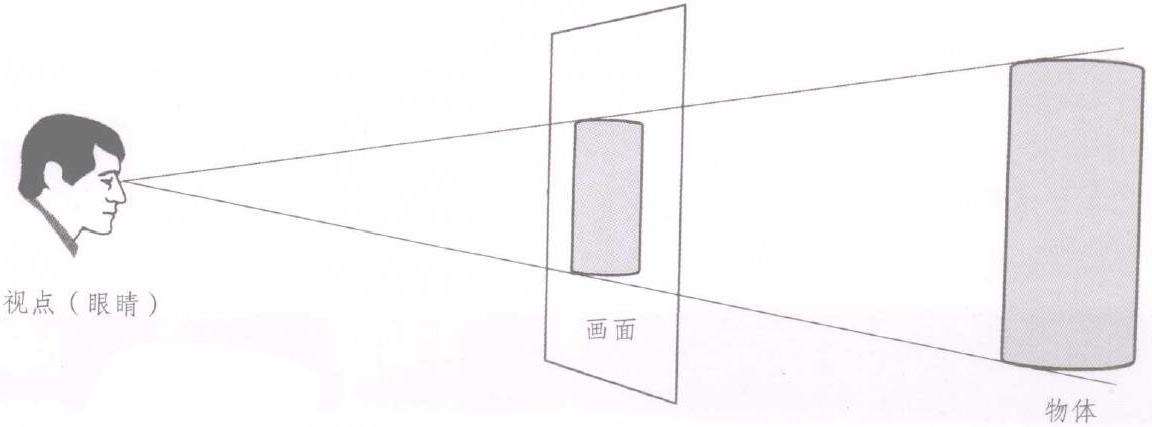

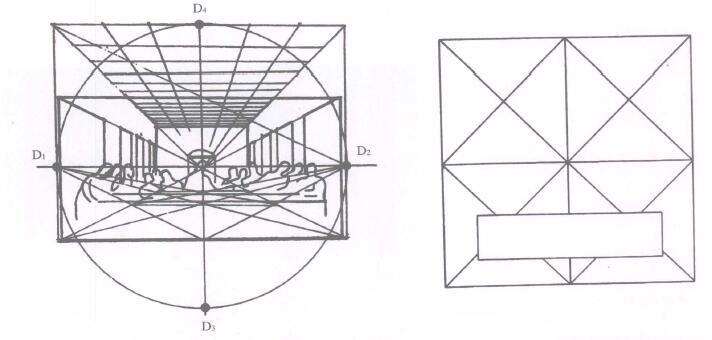

在绘画透视中,只有具备以下三个要素,透视现象才能产生,如图1.2所示。

➢视点(眼睛):透视的主体,是眼睛对物体观察构成透视的主观条件。

➢画面:透视的媒介,是构成透视图形的载体

➢物体:透视的客体,是构成透视图形的客观依据。

图1.2

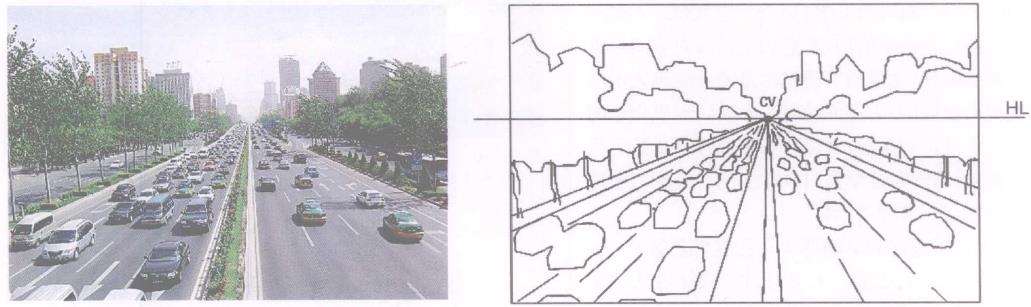

1. 线性透视

在一定的范围内向远处延伸的平行线,随着距离的推远越聚越拢,最终集于一点上,这种现象被称为线性透视,或称线透视,如图1.3所示。

图1.3

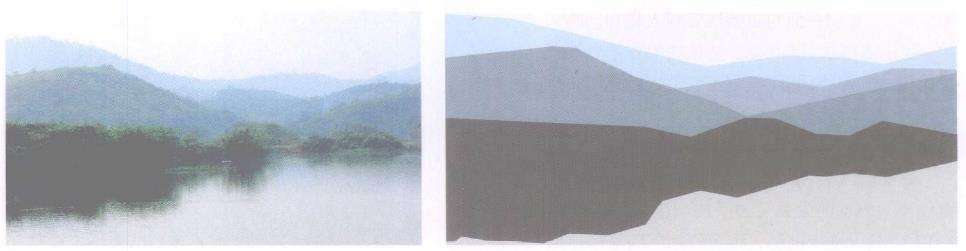

2. 色彩透视

空气、雾气通常会降低远处物体的可见度。越远的物体细节越模糊不清,明暗对比越弱,色彩浓艳度越低。以上三个特性的变化影响到物体空间深度变化的现象,称为色彩透视(或称空气透视),如图1.4所示。

图1.4

3. 隐没透视

物体由于距离增加而产生的明暗对比和清晰度减弱的现象;或者,物体即使尺寸、大小和细部都恒定,仅仅色度弱化也会影响人们对空间的感受。以上被称为隐没透视(或称消逝透视),如图1.5所示。

图1.5

本书所研究的“透视”,实际上是以“线性透视”为主。由于线是一切物体存在的基础,所以线性透视是表现物体纵深感最重要的手段。同时,也对“色彩透视”和“隐没透视”进行探讨,因为一方面,客观世界中物体总是彩色的,脱离色彩的世界并不真实;另一方面,我们的四周被大气所包围,物体的清晰度总是随着环境的改变而改变。此外,还对独具中国特色的“散点透视”做专门的论述,以便读者对照并区别东西方不同的空间理念和透视特征。

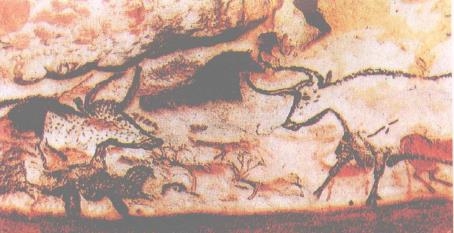

绘画是将三维空间的物体描绘在二维平面上的艺术,这个描绘的过程即包含了对透视的认识和运用。绘画源于人类的社会生活,从原始时期的岩画、洞穴画(如图1.6所示)中发现,人类一开始绘画就已本能地、有意识地追求对空间远近关系的表现,这说明了透视法是随着绘画艺术的发展而发展的。从它的发生、发展到形成完整的透视学理论和画法,经历了漫长的岁月,是历代画家、建筑师和数学家对视觉空间和艺术不断地进行探索和实践的结果。

图1.6 法国拉斯科岩洞壁画《牛和马》

1. 透视的草创期(文艺复兴之前)

文艺复兴之前,人类对自然规律的认识和把握存在着局限性,绘画艺术在表现自然物象的空间关系时处于初级阶段,透视的运用也相应地处于草创期。但是,它却为日后透视的发展打下了坚实的基础。

这件原始时期的绘画,通过动物富有特征的头腿轮廓重叠,近大远小和色彩的浓淡层次变化等技法,塑造出三维立体空间,人们主要根据视知觉经验来实现自己对客观对象的描绘。

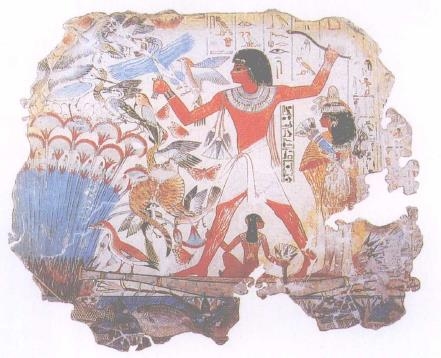

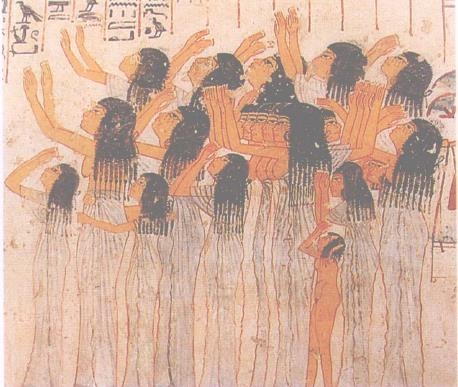

古埃及:古埃及时期遗留下来的陶器和宫殿壁画上,采用平面与重叠法表现人物和动物形象,运用遮挡法、大小法、错位法等方法表现景物所处的前后空间,反映了古埃及人对空间关系的观察能力和丰富的表现能力,如图1.7和图1.8所示。

古希腊:古希腊人在绘画中也采用类似于古埃及人表现前后关系的手法,如图1.9和图1.10所示。公元前5世纪,雅典画家阿嘎塔尔库斯(Agatharcos)为当时的悲剧绘制布景时就将远近不同的建筑物通过凹凸等表现手段真实地表现出来,这是人类最早对灭点透视法和缩短法的探索。

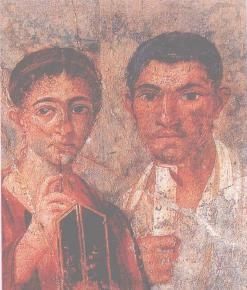

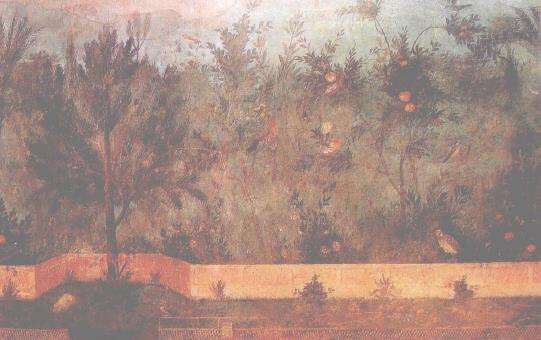

古罗马:公元前1世纪,古罗马建筑师维特鲁威茨(Vitruvius)在其《建筑十书》中提到许多有关建筑透视原理的内容,并做了大量的研究和实验。他说:“由物体聚向人眼的射线束与假想的透明平面相交,从而形成透视图形。”从庞贝壁画中证实了这个时期对透视的认识和应用得到了较大的发展,如图1.11到图1.13所示。

中世纪:本时期的绘画以希腊关于灭点透视法和缩短法的知识为基础,试图用从前景到背景前后一致的深远法去构成绘画空间,但对画面上物象的安排和准确尺寸的把握一直解决不好。

图1.7 埃及奈巴蒙陵墓壁画《捕猎图》

此画为了表现景物的前后关系,采用遮挡法、大小法、重叠法等。

图1.8 埃及拉莫斯陵墓壁画《哀悼的妇女》

画面中将对象排列在带状条中,横向表现对象间隔距离,不刻意表现空间深度。但从画中仍能看到画家对画面空间前后的探索,如以图形重叠遮挡表现远近距离。

图1.9 希腊酒碗饰画《宴罢》

这件作品具有古埃及绘画表现的特点,养重物象的平面展开,但仍能通过头部、手部等细节感到前后空间距离的存在。

图1.10 希腊双柄杯饰画《狄俄尼索斯渡海》

从画面的细节中能发现采用了遮挡法、重叠法和大小法来描绘前后空间关系。

图1.11 罗马庞贝壁画

图1.12 罗马庞贝壁画《奈奥夫妇》

如图1.11所示,古罗马贵族仿效希腊人用壁画装饰住宅,在没有窗户的墙面上画上花园景色和建筑物,有了透视的三维空间效果。

如图1.12所示,画面采用遮挡和重叠的手法表现前后关系。

图1.13 罗马普里马壁画《风景》(局部)

此画采用前后遮挡和浓淡层次的方法表现. 空间,而且在围栏上还出现了平行透视的影子。

2. 透视的发展期(文艺复兴之前)

从文艺复兴时期开始,出现了大批杰出的艺术家,他们使透视理论得到了极大的完善,透视也在绘画领域中成为一门独立的学科。

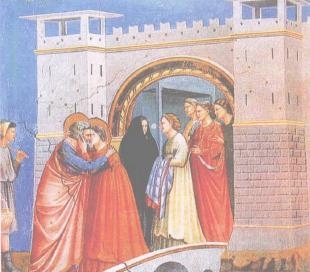

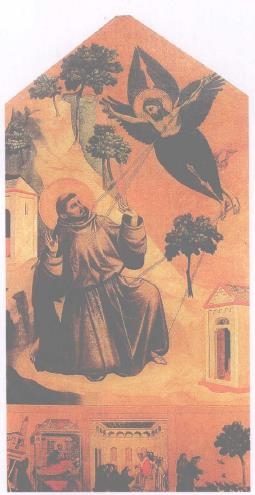

14世纪,意大利画家乔托(Giotto)在他的壁画《安娜与雅可布在花园门口相逄》(如图1.14所示)《迦拿的婚宴》(如图1.15所示)和《圣弗朗西斯接受基督受难记号》(如图1.16所示)中,把写实技巧与透视方法结合起来运用,他用线来表达远近关系和明暗关系,这种透视技法的探求虽欠完善,却对日后的绘画透视发展影响很大。

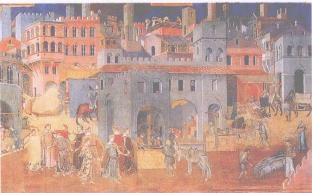

15世纪,意大利画家洛伦采蒂(Lorenzetti)在绘画的实践中对透视法作了进一步的探索,这是他为锡耶纳市政厅作的壁画《好政府》(如图1.17所示)中得到了反映。

意大利建筑师、雕塑家布鲁内莱斯基(Brunelleschi)1420 年在佛罗伦萨发现了古希腊、古罗马之后失传的中心透视法。据说他画出了通过佛罗伦萨大教堂的门所见的洗礼堂。作画前他在教堂门上蒙上一张网,通过网格画出教堂的定点视觉图形,以此探求透视原理他通过文稿演示了建筑透视的科学法则,在消失点研究方面取得了进展。他的体系被称为“聚向焦点”的透视。

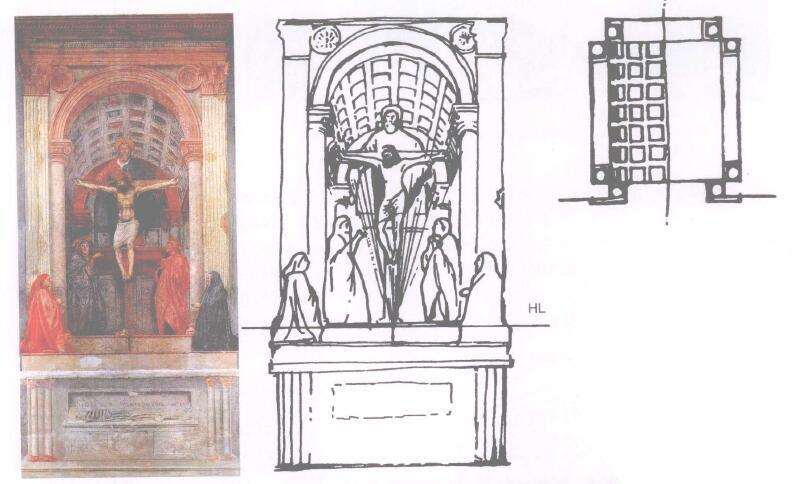

佛罗伦萨画家马萨乔(Masaccio)直接继承了乔托以来的传统,将严谨的透视学、解剖学知识运用于绘画。他创作的壁画《圣三位一体》(如图1.18所示)用谨严工整的透视线条画出券拱形的神龛,造成真实的三度空间效果。人物安排也根据透视法原则,三组人物形成前、中、后三个递进的层次关系,造成真实可信的画面空间,在透视法则的创造性运用上,为盛期文艺复兴绘画的科学性提供了范例。

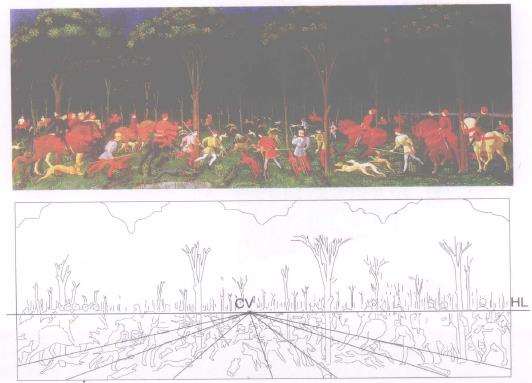

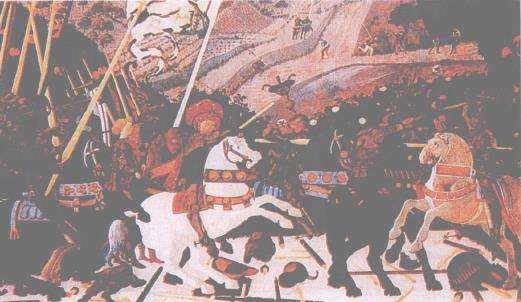

同世纪的佛罗伦萨画家乌切罗(Uccelo)致力于将透视学的推演和结论应用到绘画实践中,他的画是本世纪追求写真最具雄心的作品之一。他认为,凭借透视原理,纷繁杂乱的世界变得井然有序,如图1.19到图1.21所示。

图1.14 乔托

图1.15 乔托《迦拿的婚宴》

图1.16 洛伦采蒂《好政府》

图1.17 乔托《圣弗朗西斯接受基督受难记号》

图1.18 马萨乔《圣三位一体》

图1.19 乌切罗《林中狩猪》

图1.20 乌切罗《圣罗曼诺之战》

图1.21 乌切罗《圣餐杯》

意大利画家、建筑家、雕塑家阿尔贝蒂(Alberti)认为,大自然是艺术创作中的源泉,数学是认识自然的钥匙。他在《绘画论》中第一个正式提出了绘画的数学基础是透视学,论述了“线性透视”问题,并创造了透视网格画法,如图1.22所示。同世纪意大利画家弗兰西斯卡(Francesca)写的《绘画透视学》一书,是一本具有创见的透视学教科书,把透视的技术方法做了数学上的详细阐释,为透视学奠定了严格的科学基础(如图1.23所示)沁阿尔贝蒂和弗兰西斯卡的绘画透视理论是早期文艺复兴绘画创作的经验总结,其突出成就是使绘画在二维平面上达到了对三维空间的征服。

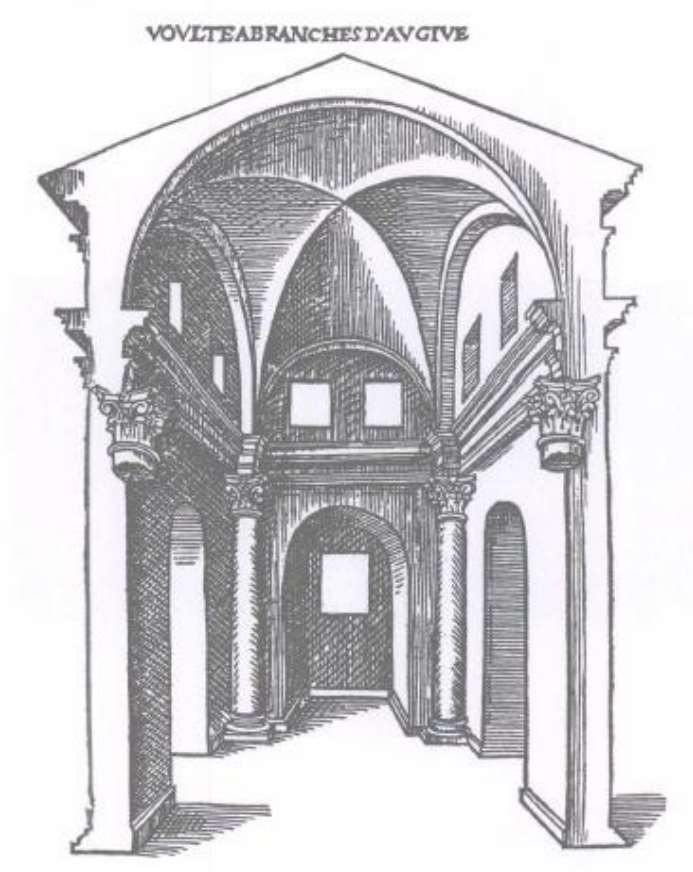

图1.22 阿尔贝蒂《绘画论》插图

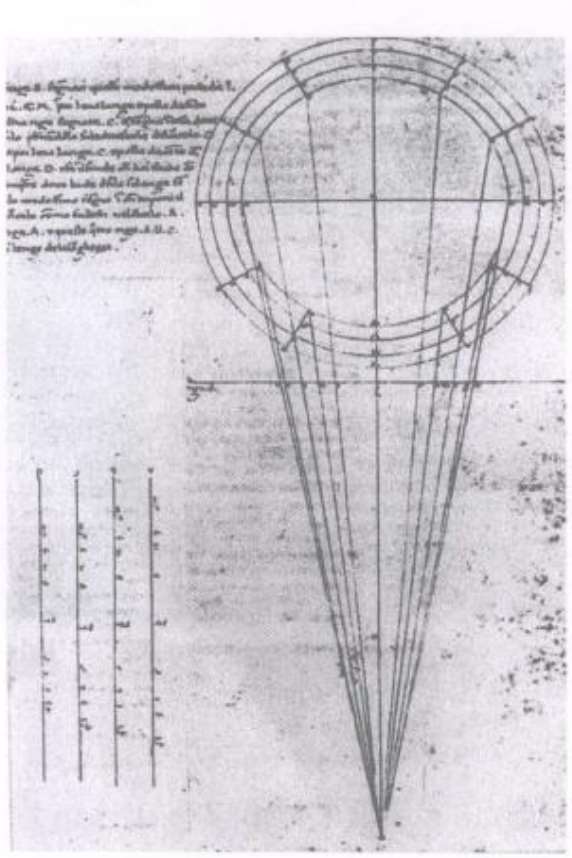

图1.23 弗兰西斯卡《绘画透视学》插图

3. 文艺复兴盛期(15~16世纪)

15世纪末,意大利画家、自然科学家达·芬奇(Da Vinci)在研究前人经验的基础上,通过自己的创作实践写出了其代表著作《画论》,把解剖、雕刻、透视、明暗和构图等知识梳理成为系统的理论,提出“透视是绘画的舵和缰”的论述,阐述了绘画中形体透视、色彩(空气)透视和隐没(消逝)透视的规律,使透视学理论更趋于科学化、系统化。《最后的晚餐》(如图1.24所示)就是巧妙地运用透视规律,突出画中主体人物的典范作品。

图1.24 达·芬奇《最后的晚餐》

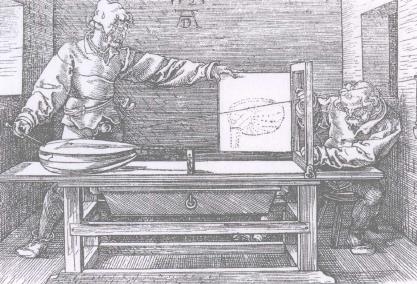

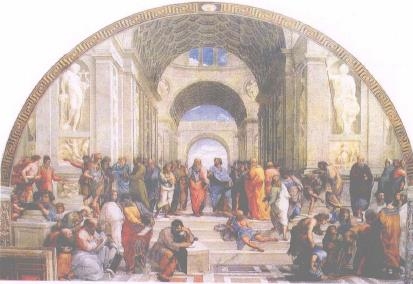

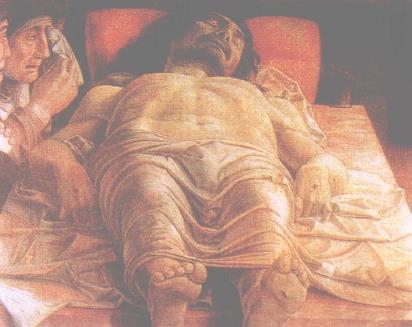

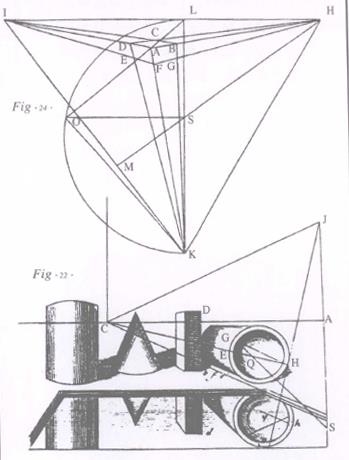

16世纪,德国画家、雕塑家阿尔布赖切特·丢勒(Albrecht Duret)专门到意大利学习透视学,利用“透视窗”,对线透视学及其画法做了更深入的研究。他著有名为《圆规直尺测最法》的透视学专著,用铜版画介绍了为求得正确透视图而设计的装置(如图1.25所示),形象地向人们阐述了透视方法的基本原理。这个时期运用透视法的代表作品有拉斐尔的《雅典学派》(如图1.26所示)、曼泰尼亚的《死去的基督》(如图1.27所示)等。

A、B

C、D

图1.25 丢勒版画

图1.26 拉斐尔《雅典学派》

图1.27 曼泰尼亚《死去的基督》

在透视的发展期里,意大利数学家戴·蒙特证明了平行线向远处延伸必然交于一点的规律,从此在透视学中有了“灭点”这一专业名词。建筑师勃拉曼特最早运用透视画法画建筑效果图。准确地说,在这个时期里,透视学的理论研究及在绘画、建筑效果图中所应用的,还仅限于只有一个消失点的平行透视法。

4. 透视的成熟期(17~19世纪)

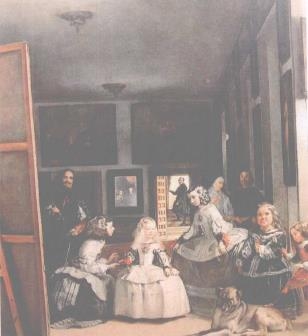

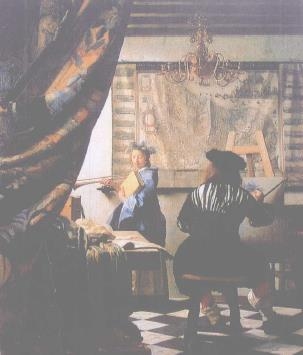

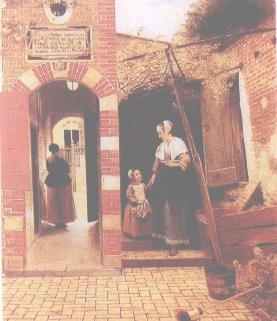

今天人们在绘画中使用的各种透视规则和画法在17~19世纪中走向了完备和成熟,研究的范围涉及成角透视、倾斜透视、曲线透视以及阴影透视和反影透视等。17世纪初,法国建筑师、数学家沙葛(Shage)在数学的基础上研究了透视理论。他所著的《透视学》制定了几何形体透视投影的正确法则。这一时期运用透视法的代表作品有委拉斯开兹的《宫女》(如图1.28所示)、克洛德·洛兰的《渔港日出》(如图1.29所示)、维米尔的《绘画的寓言》(如图1.30所示)、霍赫的《德尔夫特的农家》(如图1.31所示)和《荷兰庭院》(如图1.32所示)等。

图1.28 委拉斯开兹《宫女》

图1.29 克洛德·洛兰《渔港日出》

图1.30 维米尔《绘画的寓言》

图1.31 霍赫《德尔夫特的农家》

图1.32 霍赫《荷兰庭院》

18世纪,荷兰人格拉维尚德出版了《透视学简论》,介绍了7 种透视画法和平行光线投影的阴影画法。英国数学家泰勒(Taylor)先后出版了《线性透视学》和《线性透视新法》两部著作,把涉及焦点透视法与投影几何画法中所有原理和作图法均写入其中,在透视学发展史上具有划时代意义,如图1.33所示。这一时期运用透视法的代表作品有卡纳莱托的《威尼斯风光》(如图1.34所示)、罗贝尔的《罗马风情》(如图1.35所示)、大卫的《萨宾妇女》(如图1.36所示)等。

图1.33 泰勒《线性透视学》插图

图1.34 卡纳莱托《威尼斯风光》

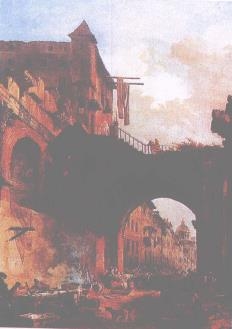

图1.35 罗贝尔《罗马风情》

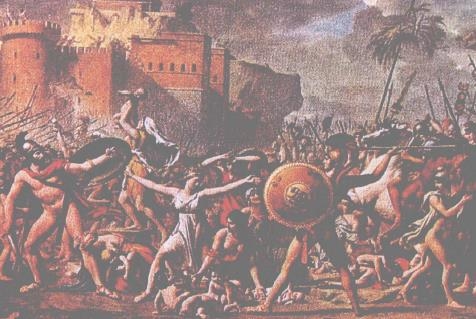

图1.36 大卫《萨宾妇女》

19世纪初,法国学者盖斯帕尔·蒙诺(GaspardMonge)著了《画法几何学》,把正投影当做独立学科来阐述。由于它的科学原理的完整性,对造型艺术几何学原理的发展意义重大,从而形成了焦点透视学的科学体系。本世纪上半叶运用透视法的代表作品有米勒的《拾穗者》(如图1.37所示)藉里柯的《梅杜萨之筏》(如图1.38所示)、康斯太勃尔的《德比海姆的磨坊》(如图1.39所示)和《索尔兹伯里教堂》(如图1.40所示)入柯罗的《从法尔尼斯花园看到的古剧场》(如图1.41所示)等。

图1. 37米勒《拾穗者》

图1.38 藉里柯《梅杜萨之筏》

图1.39 康斯太勃尔《德比海姆的磨坊》

图1.40 康斯太勃尔《索尔兹伯里教堂》

图1.41 柯罗《从法尔尼斯花园看到的古剧场》

5. 透视的分化期(19~21世纪)

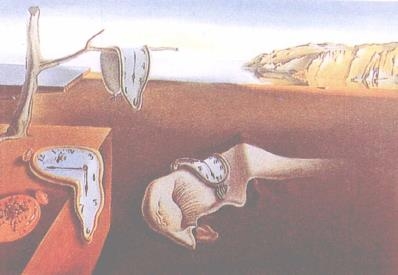

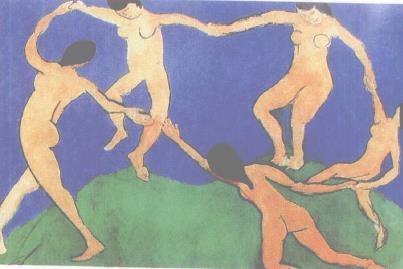

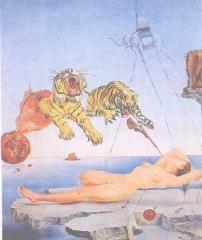

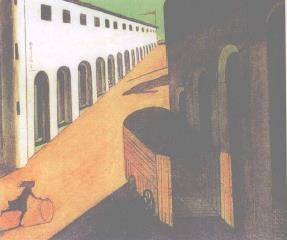

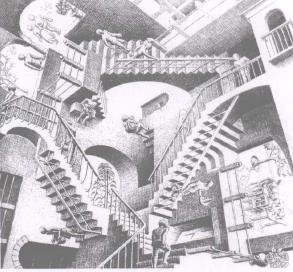

作为西方绘画逐渐走向辉煌的主要基石,透视学在其中起到了决定性的作用。然而,从19世纪开始,这块基石开始松动了。随着绘画上各种流派的兴起,出现了抵制传统透视空间的表现方式,逐渐削弱了透视学在绘画中的统治地位。过去那种“透视”即“空间”的理念不再牢靠,现代绘画在原来透视物理空间的基础上注入时间维度和心理学、生物学等方面的观念。而且主观意识的大量介入,强调意象化的空间表现,使得传统透视的原则、模式和形象受到颠覆,出现了组合透视、反透视、变形透视、幻觉透视,等等。当然,这种主观建构空间的手法,同时也丰富了绘画的空间表述,拓展了绘画的表现内容和形式,如图1.42到图1.53所示。

图1.42 塞尚《圣维克多山》

图1.43 塞尚《有水果篮的静物》

图1.44 凡·高《在阿尔的凡·高卧室》

图1.45 达利《记忆的永恒》

图1.46 马蒂斯《舞蹈》

图1.47 达利《梦》

图1.48 基里柯《一条忧郁的神秘大街》

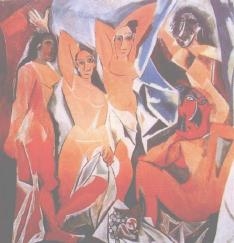

图1.49 毕加索《阿维尼翁少女》

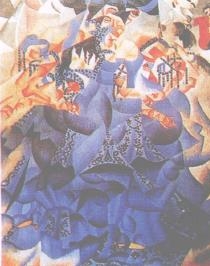

图1.50 塞弗里尼《蓝色舞蹈家》

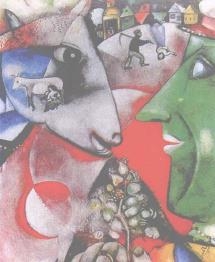

图1.51 夏加尔《我与我的村庄》

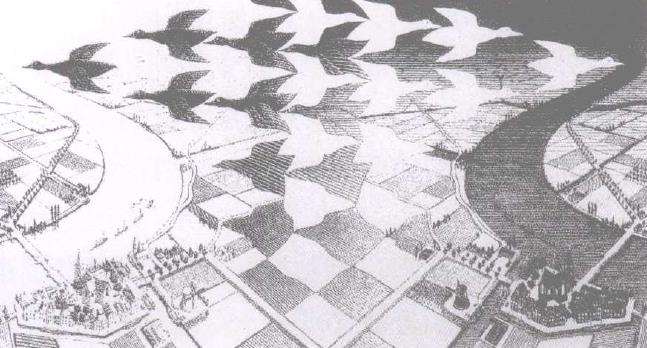

图1.52 埃舍尔《相对性》

图1.53 埃舍尔《昼与夜》

中西方初期的绘画认识和空间表现的特征十分相似。但是,随着人们与其生长环境之间的关系在劳动实践中步步深入,作为不同人类群体各自文化积累的发展,中西绘画对空间的认识和表现逐渐拉开了距离。如果说西方传统绘画一直是在追寻一种自然真实的立体空间透视的话,那么,中国传统绘画却是在追寻另一种心理真实的虚灵空间透视。形成这种差别的根本原因是中国的传统哲学观念。

中国传统绘画蕴含着儒、道、禅三大哲学思想,成为传统人文思想的载体。“独与天地神往来而不傲皖千万物”(《庄子·天下》),这种“无为”的至高境界深刻地影响了中国绘画的空间观念,往往在描绘万物中体现“天人合一”“物我两忘”的艺术追求,进入“淡然无极而众美从之”(《庄子·养生主》)的审美境界。中国人认为,人与物象(自然)之间不是分离与对立的,而是消解与融合的,不能有奴役自然的态度。这种强调“主观体悟”和追求“物我两忘”境界的取向,使得中国画家对云山烟景、无限太空、浑茫大气进行登高远眺、俯仰观察,摆脱了自然物象表面的局限,努力深入到自然的本体之中,表现生命的真谛。由此,确立了中国特有的透视法则:主张采用数层视点而不是单一视点,构成绘画中虚灵的空间透视模式,表现宇宙的生气和节“以、磉、奏”

万物的精神与意蕴,而不仅仅是自然的真实存在。

早在公元前的战国时期,荀况在《荀子·解蔽》中就表述:“从山上望牛者若羊,而求羊者不下牵也,远蔽其大也;从山下望木者,千初之木若著,而求著者不上拆也,高蔽其长也。”这一反映“近大远小”关系的概念是史上最早的记载。公元前三四百年的《墨经》中也记载了“针孔”成像的原理。

公元5世纪,南北朝时宋宗炳在他的著作《画山水序》中说:“且乎昆仑之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸,诚由去之稍阔,则其见弥小。今张绢素以远映,则昆闾之形,可围千方寸内。竖画三寸,当千仞之高;横墨数尺,体百里之迥。”概括论述了山水画的表现方法和透视原理的运用。晋朝的顾恺之在《画云台山记》中提到:“山有面则背方有影……下有涧,物影皆倒。”这是对阴影和水中倒影透视规律的认识。

11世纪,北宋的郭熙在《林泉高致·山水训》中阐述“真山水之川谷,远望之以取其势,近看之以取其质。……山近看如此,远数里看又如此,远十数里看又如此,每远每异,所谓山形步步移也。山正面如此,侧面又如此,背面又如此,每看每异,所谓山形面面看也。……山有三远:自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缭缭渺渺……”这就是中国绘画的“三远法”。“三远法”是中国绘画透视理论的表述,据此方法,人的视点不是固定于一点之上摄取确定的景物,而是随着心理的需要游动着,忽略、舍弃那些细枝末节的物象,将原先固定于一点所无法收取于眼底,但又在主体感觉经验中存在着和相互联系着的景象摄取下来,构成一幅由综合印象形成的和谐、完整的艺术品。

北宋的沈括也有关于绘画透视的一番妙言:“画家李成画山上亭馆及楼塔之类,皆仰画飞桩,其说以为自下望上,如人平地望屋稍间,见其棣角,此论非也。大都山水之法,盖以大观小,如人观假山耳。若同真山之法,以下望上,只合觅见一重山,岂可重重悉见?兼不应见其溪谷间事。又如屋舍,亦不应见其中庭及后巷中事若人在东立,则山西便合是远景;人在西立,则山东却合是远景。似此如何成画?李君盖不知以大观小之法,其间折高折远,自有妙理,岂在掀屋角也!”沈括“以大观”(鸟瞰)和“如人观假山”(游动观)的透视理论是一种整体把握的宏观透视,要求观者以俯仰自若的心灵使眼睛流盼不拘地看待客观物象,将真山视为假山,将全景统摄千胸。这种散点透视方法,与西方焦点透视方法形成鲜明的对照。

元代的黄公望,明代的沈周、唐志契,清代的笣重光等中国画家都著书论及透视方面的问题。但总体看来,把透视作为一门学科,他们都未能详细地阐述,且缺乏严谨系统的理论分析和归纳,只是形成了一些绘画模式和法则。这不能不说是一个缺憾,如图1.54到图1.59所示。

图1.54 清代 樊蚚《柳溪渔乐图》(局部)

图1.55 清代 方琼《溪桥深翠图》(局部)

图1.56 宋代 李公麟《五马图》(局部)

图1.57

图1.58

图1.59