2.1 第一次分类

不同语言的词是不同的,这是人人都能看到的事实。但不同究竟在哪里?一种很普遍的看法是:反映同一事物的词,意义都是相同的,只是词的读音不同。就像各种糖果,里面的糖是一样的,只是包裹的糖纸不同。比如,汉语的“书(shū)”,英语的“book”, 日语的“本(ほん)”,都指同一种东西,词义都是一样的,不同的只是读音而已。

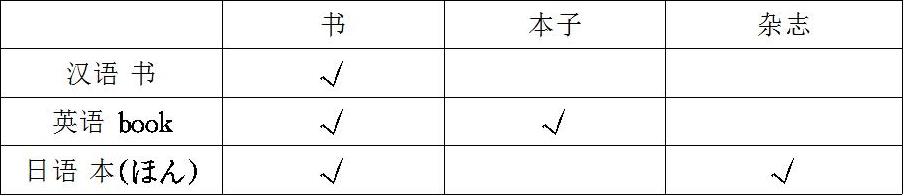

但是,这种看法与事实不符。汉语“书”的意思大家明白。英语book的意义是:“a collection of sheets of paper fastened together as a thing to be read, or to be written in”。包括汉语所说的“本子”,如: exercise book, note book。日语的“本”包括杂志。这都和汉语的“书”不同。这是词义的不同,而绝不是语音的不同。

可见,如果拿糖果做比喻,就像各种糖果,不仅仅是包裹的糖纸不同而已,里面的糖也有不同。

那么,说词义是客观事物的反映,究竟对不对?我认为,这样说也不算错。问题在于:是什么样的反映?是机械的、照相式的反映,还是能动的反映?

如果“反映”是机械的、照相机式的反映(实际上,摄影师的照相是有很多人的主观因素的,如角度、瞬间,都是摄影师有意选取的,有很强的主观性。“照相机式”的只是一个比喻,表示反映过程是完全机械的,毫无人的主观因素),那么,同一个事物在所有人意识中的映象都应该是一样的;如果这个映象就是词义,那么,各种语言表达同一事物的词义都应该是相同的。刚才我们已经看到,这是与事实不符的。

如果“反映”是能动的反映,那么,里面就包含人的主观因素。世界上万事万物极其繁多,人们认识世界,给事物命名,不可能一个一个地给予名称,而只能是一类一类地给予名称。这种“类”怎么分?当然有客观事物的依据,只有性质相同或相近的,至少是有某些共同点的,才能成为一类。但同时,分类与人的主观认识也有关系。在很多情况下,事物的类别,不是事物自己分好了,然后反映到人的意识中的,而是人们根据客观事物的性质加以分类的。人们的认识不同,分类就有可能不同。比如上面所举的例子,一本装订好的供人阅读的单行本,一个装订好的供人阅读的连续出版物,一个装订好的供人书写的本册,究竟是分为几类?这不是这些东西自己分好的,而是人们加以分类的,而且,使用不同语言的人分类会有所不同。说汉语的把它们分为三类:书,杂志,本子。说英语的人把它们分为两类:book, magazine。说日语的也分为两类,但和英语的分类不同:本,ノ—ト(参见下面的表)。分类的不同,就形成了词义的不同。这就是我们说的“第一次分类”。

上面所说的例子,可以列表如下,其分类的不同可以看得很清楚:

颜色词也是分类的一个好例子。阳光透过三棱镜,可以呈现一个光谱,这个光谱里的各种颜色,其实是连续性的,它本身没有分成类,分类是人为的,而且人们的分类并不相同。就基本颜色而言,古代汉语分为五色,现代汉语一般分为七色,英语一般分为六色,而菲律宾的H

ɑ

nunóo 语分为四色:(m

ɑ

)biru是黑色和深色,(m

ɑ

)lɑgti

是白色和淡色,(m

ɑ

)r

ɑ

r

ɑ

是白色和淡色,(m

ɑ

)r

ɑ

r

ɑ

是栗色、赤色、橙色,(m

ɑ

)-l

ɑ

tuy

是栗色、赤色、橙色,(m

ɑ

)-l

ɑ

tuy

是淡绿、黄色、淡棕。(转引自G.Leech“Semantics”,P.25)

是淡绿、黄色、淡棕。(转引自G.Leech“Semantics”,P.25)

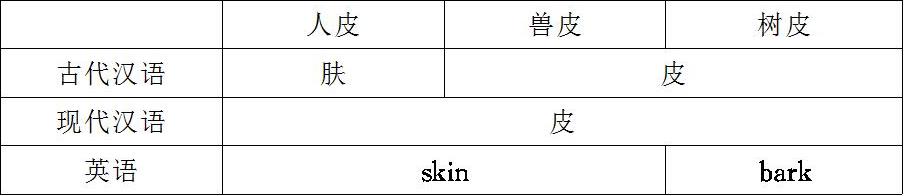

其他表事物的词语也有分类问题。如:在上古汉语中,生物表层的东西分为两类,人身上的是“肤”,兽和树身上的是“皮”。在英语中也分为两类,但分类不同:人和兽身上都是“skin”,树上是“bark”。而现代汉语中分为一类,人、兽和树都是“皮”(但在某些场合仍用“肤”,如“润肤露”)。

又如:上古汉语中人肉称“肌”,兽肉称“肉”,分为两类。英语中也分为两类,但分法不同,长在人和兽身上的是“flesh”,供人们食用的兽肉是“meat”。而现代汉语中只有一类,都叫“肉”。

表性状的形容词也有分类的不同:古代汉语中横向的距离用“长—短”,纵向的距离用“高—下/卑”,人的身体和横向的同一类,也用“长—短”。现代汉语中横向的距离用“长—短”,纵向的距离用“高—低/矮”(这是词汇替换),人的身体和纵向的同一类,用“高—矮”。英语横向的距离用“long—short”,纵向的距离用“high—low”,人的身体矮的和横向的同一类,也用“short”,高的另成一类,用“tall”。

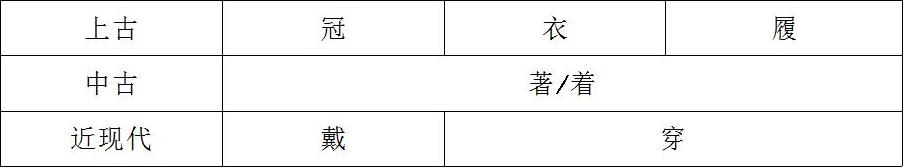

表动作的词也有分类问题。如:人们往身上穿戴衣物的动作,上古汉语中分为三类,往头上套叫“冠”(去声),往身上套叫“衣”(去声),往脚上套叫“履”

。中古汉语中合为一类,都叫“著/着”。现代汉语又分为两类:头上叫“戴”,身上脚上叫“穿”。

。中古汉语中合为一类,都叫“著/着”。现代汉语又分为两类:头上叫“戴”,身上脚上叫“穿”。

第一次分类:在各种语言中(或同一种语言的不同历史时期中),把一些事物、动作、性状归为一类,成为一个义元(semantic unit),把另一些归为另一类,成为另一个义元。这种分类,在不同语言中,或同一种语言的不同历史时期中,可以是不同的。

2.2 第二次分类

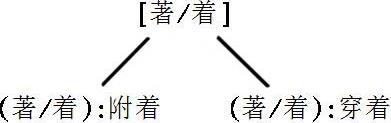

第一次分类的结果,形成一个一个的义元(semantic unit)。义元有的可以单独成词,或是原生词,如上述“皮”、“肤”、“肌”、“肉”、“高”、“卑”等,或是派生词,如上述动词“冠”和“衣”。有的要和别的义元结合而成一个词(多义词),如上述“著/着”和“穿”。如果是派生词和多义词,在第一次分类之后就要有第二次分类:和原有的哪个词,和哪些别的义元联系在一起?这种联系也源于人们认知中的分类:第一次分类所形成的各个小类(义元),哪些和哪些联系得比较紧密,可以合为一类?事物、动作、性状之间的联系,人们可以从不同的角度去认识,所以第二次分类的结果也是在各种语言中(或同一种语言的不同历史时期中)有所不同的。

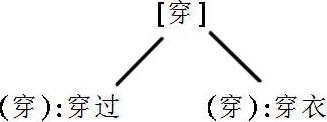

如:上古汉语中的“冠v”、“衣v”是“冠n”、“衣n”的派生词,说明当时人们的意识中这些有关穿着的动作和动作的对象密切相关。中古汉语中的表穿着的“著/着”和“附着”义的“著/着”结合成一个多音词,说明当时人们意识中把这个穿着动作和“附着”义联系在一起,认为穿着就是把衣帽鞋等附着于身体。在近代、现代汉语中,表穿着的“穿”和“穿过”义的“穿”结合成一个多音词,说明当时人们意识中把这个穿着动作和“穿过”义联系在一起,认为穿着就是把胳膊和腿穿过衣袖和裤腿,或把脚穿到鞋里。人们是从不同角度来看待动作/事物之间的联系的,这就形成了第二次分类;而第二次分类的不同,就构成了词汇系统不同的一个重要方面。穿着义动作第二次分类的不同图示如下:

上古汉语:

[衣n]——[衣v] [冠n]——[冠v]

中古汉语:

近现代汉语:

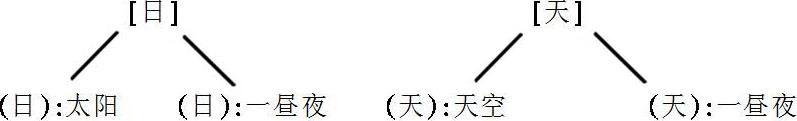

这样的例子很多。如:古代汉语一昼夜叫“一日”,现代汉语一昼夜叫“一天”。同样是一昼夜的时间单位,在古代汉语中和“日”(太阳)归为一类,在现代汉语中和“天”(天空/天气)归为一类,图示如下:(至于为什么“一昼夜”能和“天空/天气”相联系,到第四章再说。)

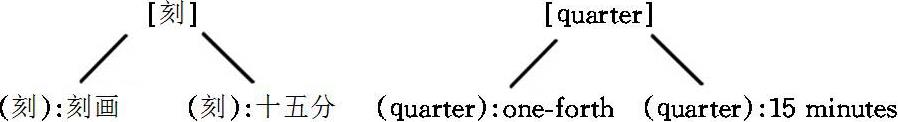

15分钟是一刻。这个时间单位,在汉语中和“刀刻”的“刻”结合成一个多音词,在英语中和表示“四分之一”的“quarter”结合成一个多音词。这是因为,中国古代是用有刻度的日晷或有刻度的漏壶来计时的,所以人们用刻度的“刻”来表示这个时间单位。英语中一刻是一小时的四分之一,所以用表示四分之一的“quarter”来表示这个时间单位。(中国古代一天分为十二时辰,一天是一百刻,所以,“刻”和时辰没有很清楚的分数关系。)

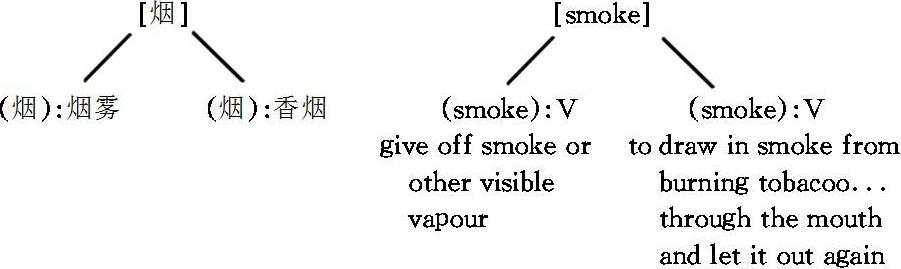

在汉语中,“香烟”的“烟”是很晚才产生的新词。因为抽烟时会有烟气,所以人们用原来表示“烟气”的“烟”来称呼这个新的事物。这是把“烟气”的“烟”和“香烟”的“烟”看成一类。而英语中“香烟”是“cigaratte”,和“smoke”(n)无关。可是,英语中的“smoke”(v)(抽烟)却和“smoke”(v)(冒烟)构成同一个词的两个义位;而汉语中的“抽烟”却和“冒烟”无关。这也是分类的不同。

“正确”和“错误”这一对概念,在汉语的不同时期用不同的词表达。最早用“是”和“非”,后来用“对”和“错”。这是概念改变了名称的问题,这里不谈。这里要说的:这些词都是一词多义,除了“正确”、“错误”的义位,还有另一个义位,两个义位之间关系的不同,反映人们第二次分类的不同。先秦时表“正确”的“是”与表肯定的“是”是一个词的两个义项,表“错误”的“非”与表否定的“非”是一个词的两个义项,说明人们把正确与肯定联系在一起,把错误和否定联系在一起。(这种联系是不难理解的。指示代词“是”常用来表示肯定的判断,特别是在问答中,表示对方的话是正确的。在这种场合,“是也”大致等于“然也”。如《论语·微子》:“曰:‘是鲁孔丘与?’曰:‘是也。’……‘是鲁孔丘之徒与?’对曰:‘然。’”下面的“弗是”,也大致等于“不然”。如《战国策·燕策二》:“夫差弗是也,赐之鸱夷而浮之江。”鲍昭注:“不然子胥之说。”“然”是个指示代词,但又可以表示“对的”。其间的联系,可以帮助我们了解指示代词“是”和“正确”义的“是”之间的联系。至于“非”表示“不是”和表示“错误”之间的联系很清楚,无须多加论证。)汉代以后,表“正确”的“对”与表对应的“对”是一个词的两个义项,表“错误”的“错”与表交错的“错”是一个词的两个义项,说明人们把正确与对应联系在一起,把错误和交错联系在一起。(这种联系比较清楚:某事或某种判断与事理相合即为正确,不相合即为错误。)英语的“right”除了“correct”一义,还可用于“right side”(衣服的外面),“wrong”除了“not correct”一义,还可用于“wrong side”(衣服的里面),这是把“right”、“wrong”和衣服的外面、里面联系在一起。这是说汉语的人所没有的。但也不难理解:汉语中可以说“正面”、“反面”,实际上也是把衣服的外面、里面和正确(正)、不正确(反)联系在一起,语言表达不同,道理是相同的。

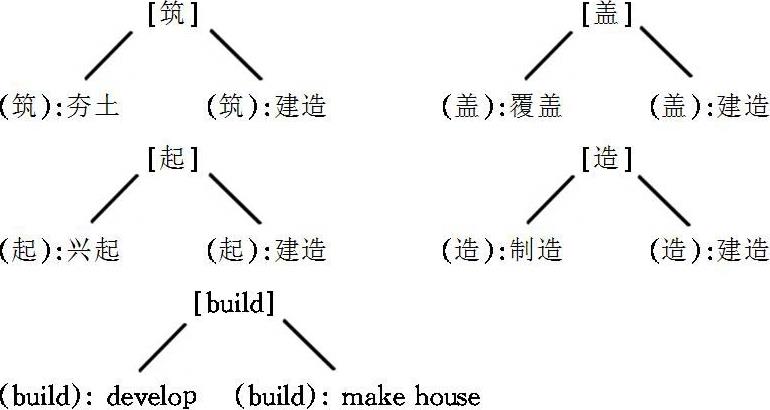

建造房屋,不同时期的汉语用不同的词。最早用“筑(室)”,秦汉以后用“盖(屋)”,用“起(屋)”,用“造(房)”。这是从不同的角度为这一过程命名。“筑”是用杵把土夯实,这是古代黄河流域建造房屋的基础工作。“盖”是着眼于建造房屋的最后一道工序:把屋顶盖上。“起”是着眼于从平地起屋。“造”本是一个泛义动词,很多器物的制作都叫“造”,很晚才用于建造房屋,而且开始是“筑造”、“建造”连用。英语建造房屋叫“build”,其解释为:“make or construct sth by putting parts or material together”,可以是 build a house, build a ship。正因为这些词的词义的理据就有差别,所以它们的第二次分类也有不同。“筑室”的“筑”和“用杵夯土”的“筑”构成一个词的两个义位,“盖房”的“盖”和“覆盖”的“盖”构成一个词的两个义位,“起屋”的“起”和“兴起”的“起”构成一个词的两个义位,“build a house, build a ship”的“build”和“build a business,build a new society”的“build”(创建)构成一个词的两个义位。图示见下。

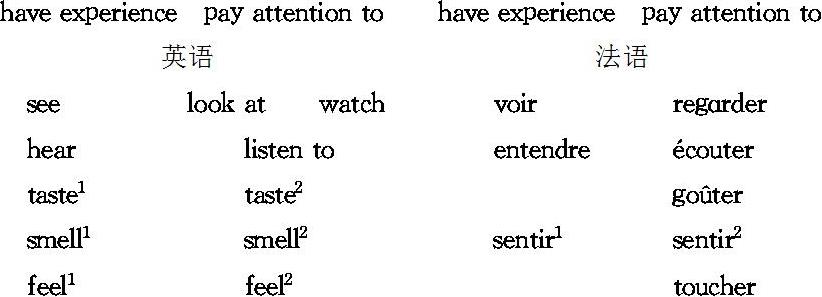

Cruse,A.D. “ Lexical Semantics ”(1986/2009)比较了英语和法语中与感觉(视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉)有关的一些词,讲述了这些词的关系的异同。(P.85)这也是一个两次分类的例子。为了看得更清楚,我们可以把他所说的列表如下:

人们在认知过程中,每种感官都有向外界发出的动作(pay attention to)和从外界得到的感觉(have experience)。但英语和法语中,这些方面的词汇分布却有所不同。在视觉领域里,英语发出的动作有“look at”和“watch”两类,法语只有“regɑrder”一类。在味觉、嗅觉、触觉领域里,英语的感觉分为“taste”、“smell”、“feel”三类,法语只有“sentir”一类,即尝到、嗅到、触到都叫“sentir”。这是第一次分类的不同。英语的“taste”、“smell”、“feel”三个词都兼表动作(尝、嗅、触)和感觉(尝到、嗅到、触到),即“taste”、“smell”、“feel”三个词都有两个义项。而法语表示“嗅”这个动作的sentir和兼包“尝到”、“嗅到”、“触到”三种感觉的“sentir”是同一个词,即“sentir”有两个义项,一个是表示“嗅”这个动作,一个是表示兼包“尝到”、“嗅到”、“触到”的感觉。这是第二次分类的不同。

2.3 第二次分类和第一次分类是有关系的。第一次分类后,总会给事物一个名称,这种命名有的是音义的任意结合,有的是有理据的(这个问题将在第六章中讨论)。有理据的命名就和第二次分类有关。对穿着动作的命名,如果着眼于衣物附在身上就称之为“著/着”,由此就产生表穿着的“著/着”和表附着的“著/着”在第二次分类中同属一类;如果着眼于手足穿过衣袖、裤腿就称之为“穿”,由此就产生表穿着的“穿”和表穿过的“穿”在第二次分类中同属一类。表建造房屋的动作,如果着眼于夯土就称之为“筑”,由此就产生表建造房屋的“筑”和表夯土的“筑”在第二次分类中同属一类;如果着眼于覆盖屋顶就称之为“盖”,由此就产生表建造房屋的“盖”和表覆盖的“盖”在第二次分类中同属一类。

两次分类,第一次分类形成了不同语言中各个大体相同而又有差异的义元(表现为词的义位的差异),第二次分类形成了各个词的义位结合关系的差异。这两个方面,都构成了各种语言(或同一种语言的不同历史时期的语言)的不同的词汇系统。研究汉语历史词汇学,就是要研究汉语不同历史时期词汇系统的不同。

2.4 “两次分类”的说法是我提出的,但这种思想,却不是我的首创,有不少语言学家已经说过。

索绪尔《普通语言学教程》:“思想离开了词的表达,只是一团没有定型的、模糊不清的浑然之物。”(P.157)“如果词的任务是在表现预先规定的概念,那么,不管在哪种语言里,每个词都会有完全相对等的意义;可是情况并不是这样。法语对‘租入’和‘租出’都说louer, 没有什么分别,而德语却用mieten‘租入’和 vermieten‘租出’两个要素,可见它们没有完全对等的价值。” (P.162)

洪堡特《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》:“词不是事物本身的模印(abdruck),而是事物在心灵中造成的图像的反映。” (P.72)

布龙菲尔德《语言论》:“不同语言的信号的最小单位,也就是语素,实际价值可以有很大的悬殊,这是很明显的事实。即使在系属上很亲近的语言也是如此。德国人用reiten表示骑在动物上,而用fahren表示骑在其它东西上,如乘车。而英语只用一个词 ride来表示。……甚至很容易确定和分类的事物在不同语言里也会有十分不同的处理。”(如称谓词,数词)。 (P.350—351)

“虽然所有语言都有转义,但是具体的意义的转移,在具体语言里决不可以随便乱套。无论在法语或德语里都不能说the eye of a needle 或者an ear of grain。所谓 the foot of a mountain 在任何欧洲语言里都很自然,可是在美诺米尼语里,而且无疑在其它许多语言里,却是荒谬的。” (P.180)

艾奇逊《现代语言学入门》:“每种语言都以不同的方式对世界万物进行分类,这是显而易见的。” (P.118)