如果你现在在读这封信——如果这封信没有退还给我——你和你的家人应该还住在那个医院的二层吧。

十八世纪时作为印刷所而建的那座石雕建筑,现在应该已经被爬山虎叶子遮盖起来了吧。一直延续到中庭的石阶缝隙中,小小的三色堇盛开又凋谢了吧。蒲公英应该也都被吹散,只剩下像灵魂一样稀疏的花骨朵儿了吧。像重重写了一笔的符号般的野生大蚂蚁,现在也应该在院子台阶边缘打转吧。

每次见到你的孟加拉母亲时,她都披着不同颜色的纱丽,她还像之前一样美丽吗?你那用深邃静谧的灰色眼睛检查我的眼球的德国父亲,他现在还是眼科医生吗?你说你生下的那个女儿,现在长大了吗?正在读这封信的时候,你是为了让祖父母见外孙女才带她回到家里吗?你会去看看自己住过的北边那间房子,然后推着婴儿车到江边散步吗?你会在喜欢的那座桥前面的长椅上坐下休息,拿出总是放在口袋中的胶片底片,遮起眼睛去看太阳吗?

第一次和你并肩坐在那座桥前面的长椅上时,你突然从牛仔裤的口袋中掏出两块胶片底片。你用黑瘦的手臂拿着胶片,遮在眼睛上抬头看太阳。

我的内心无法抑制地激动起来,因为之前我也见过你的这个动作。

第一次在你父亲的医院接受治疗,是那年六月初的一个午后。在丁香花盛开的医院院子里的铁质长椅上,把一头乌黑长发紧紧扎起来的你,正拿着一块胶片仰头看太阳。面无表情地坐在你旁边的男护士也向你伸手要了一块胶片。虽然都已经是大人了,你们却并排坐着,一人闭一只眼睛,拿着一块胶片抬头看太阳。这样子让人不禁想笑。

你们并没有发现我在玻璃门后面偷看,男护士放下胶片向你说了什么。你很认真地看着他的嘴唇,突然那个男人笨拙而飞快地亲了你的嘴唇一下。因为你们两人看上去明显不是情侣,所以我吃了一惊。你好像也受到了惊吓,身体猛地向后挪动。但马上,像原谅了他一样,你飞快地在他脸颊上也亲了一下,仿佛是种一起看过太阳之后产生的友情的宽泛礼节。你轻轻站起来,夺走男人手中的胶片。男人脸红着不好意思地笑笑,你也笑了。男人一直不好意思地看着你没说什么而转身离去的背影。

那几分钟里的情绪给当时十七岁的我留下多深的印象,你应该不会知道。不久后,我知道了你是那家医院院长的女儿,刚出生不久时因为发热失去听力。两年前从特殊学校毕业后,就在医院大楼后面的仓库里制作木家具为生。但是这些消息,却不能完全解释我在那天看到的那个场景的凄凉之感。

在那之后,每次为看病而走进医院大门时,每次从你工作的仓库里传来电锯声音时,每次远远地看到你穿着工作服漫无目的地在江边散步时,我总是会像突然闻到丁香花香气一样发呆很久。从未与谁接过吻的我的嘴唇,常常像触碰到微弱的电流一样,秘密地抖动。

你长得更像你母亲。

虽然扎起的黑色头发和褐色皮肤也很美,但最美的还是你的眼睛。因长期独自工作而坚毅至极的眼睛;同时蕴含着真诚与调皮、温暖与悲伤的眼睛;从不轻率判断,总是先听对方讲述的眼睛;大大地睁着又漫不经心闪动的黑色眼睛。

现在也许是个轻拍你的肩膀、向你讨要口袋里的胶片的好时候,但我却没有那样做。在你把胶片从眼睛上拿下来之前,我只会呆呆地看你圆圆的额头,额头上飘动又黏上去的细卷碎发,像拥有纯正血统的印度女人一样,只要用宝石稍加装饰就会完美的鼻梁,还有附着在那上面的汗珠。

“……能看到什么?”

在我问的时候你一直仔细地看我的嘴唇。瞬间,我理解了那个面无表情的男护士。即使知道你的视线是为了读懂我在说的话,也会突然想要和你接吻。你从破旧的工作衬衫前的口袋里拿出一个本子,用笔写道:

用你的眼睛自己看。

那个时候我的视力已经很不稳定了。轻率的眼部手术也许反而会让失明提前,你的父亲耐心地向我解释临床诊断的结果,为了不流露出不值钱的同情心而故意摆出冷静的表情。

“虽然没有完全证明强光对视力有害,但还是小心为好。”他这样建议道。在太阳光线强烈的白天要戴好遮阳镜,多在晚上昏暗的灯光下活动。我觉得戴黑色太阳镜像明星一样很扎眼,于是选择戴一种淡绿色的眼镜生活。即使用胶片遮挡住,直视太阳这件事还是无法想象。

察觉到我的犹豫,你又在本子上写。

以后。

经过数不清的笔谈来交流的你的手快速而准确。

在完全看不见之前。

那是我第一次知道你清楚地了解我的病之后会是什么样子。仅仅是想象你的家人在餐桌上说起我的病情的场景,对我来说就已经是很深的伤害了。

我沉默着。你把本子收起来放回口袋里,等待着我的答复。

我们望向江面。

像只有这件事被允许一样。

那时我突然感受到了一种陌生的伤感,但马上就明白那并不是来自刚刚的伤痛或侮辱感,更不是因为对未来的恐惧或挫败感,而是因为我离完全看不到的日子还很远、很久。苦涩而甜蜜的这份伤感从近得无法相信的你的侧脸,从仿佛流动着细微电流的你的嘴唇上,从你那明亮的黑色眼睛中流淌出来。

映照在七月阳光下的江水像巨大鱼类的鳞一般翻腾闪烁,你突然将黑瘦的手搭在我的胳膊上,我颤抖地抚摸着那上面凸起的深蓝色静脉血管,恐惧着的我的嘴唇终于触碰到你的嘴唇的那个瞬间,现在这些记忆都在你心中消失了吗?在那座破旧的桥前面,你的女儿从婴儿车中探出头来喊着妈妈,你会把胶片放进口袋里,慢慢起身吗?

虽然已经过去将近二十年,但那瞬间的一切都没有从我的记忆中消散。不仅是那个瞬间,就连和你在一起时最恐怖的瞬间,都原原本本、鲜活地存在。比起我的自责、我的后悔,更令我痛苦的是你的脸庞。完全被泪水打湿的脸庞,还有打在我脸上的,操练了十几年木工活儿的坚硬拳头。

你会原谅我吗?

如果无法原谅我的话,可以记住我一直在请求你的原谅吗?

*

离你父亲预告的四十岁越来越近,但我现在还可以看见。也许未来还能再看到一两年。因为是这么多年一直慢慢进行的事情,早已不需任何心理上的准备。就像犯人会将讨来的香烟抽很久一样,我也只是在光线很美的日子里,坐在家门口的巷子中,度过长长的一天而已。

首尔外围的这条商业街里来往着形形色色的人。粗糙地把校服裙缩短、戴着耳机的女学生;穿着松垮的运动服、露出啤酒肚的中年男子;像刚从时尚杂志里走出来一般,穿着得体连衣裙在和谁打电话的女人;一头短短的白发、穿着装饰满亮片的毛衣的老太太,慢悠悠地正点着烟。总感觉哪里传来骂街声,路上飘散着从食堂里传出的汤饭味儿,骑自行车的少年故意大声打车铃,晃晃悠悠地从我前面骑过去。

虽然已经戴上最高度数的眼镜,但这些事物的细节我现在已经看不到了。可以朦胧地看到形象和动作,细节只能通过想象来让它变得清晰。女学生的嘴唇随着音乐微微张合,下嘴唇左边像你一样应该有一颗小小的痣;中年男子的运动服袖子沾上灰尘,变得油腻,原本白色的鞋带几个月都没洗,应该已经变成深灰色的了;骑自行车的少年的额角应该流满汗珠;露出不一般派头的老太太抽的烟应该是细长而柔和的种类,毛衣上缀满的小小螺钿亮片应该是玫瑰或绣球的花纹。

就这样对一边想象一边观察别人的事情快感到无聊的时候,我也会慢慢向山上走去。绿色的树木一起随风晃动,花开出令人惊艳的色彩。我坐在山脚下一个小庙的院子台阶上休息,摘下厚重的眼镜,风景立刻变得完全模糊。人们普遍认为如果眼睛看得不太清楚的话,听力会变得很好,但这并不是事实。最先感觉到的东西是时间。像巨大的物质缓慢而残酷地流动般的时间,每一刻都通过我的身体,我慢慢被这种感觉压倒了。

因为天黑后我的视力就会急速下降,所以不到太晚我就回程了。回到家换上衣服,把脸洗干净。因为在你喜欢抬头看太阳的正午时分,我这里是晚上七点,要去给学生们上课了。在天色还未晚的时候到达个人开办的补习班,等待上课的时间。虽然在明亮的室内活动没什么问题,但晚上一个人走夜路还是不太方便,即使是戴了眼镜。晚上十点左右,课程全都结束,我会站在学院的大门前打一辆出租车回家。

你问我在学院里讲什么课?

星期一和星期四是希腊语初级班,星期五是精读柏拉图原著的中级班。一个班的学生最多也不过八个人,是由对西方哲学感兴趣的大学生和各个年龄段、各种职业的上班族组成的。

不管每个人的动机是什么,学习希腊语的人们之间或多或少有些相同点。走路的步伐和说话的速度大体上都比较慢,不轻易外露情绪(也许我也是这样的人吧)。是因为希腊语是很久之前的死语,是无法用口语进行交流的语言吗?沉默与害羞的犹豫,冷静地表达出的微笑,让教室里的空气渐渐被吞噬,渐渐凉下来。

我这里的日子就这样一天天平安无事地过去。

即使偶尔有什么值得记住的事情,也会被巨大而不透明的时间的体量而埋没,消失得无影无踪。

我第一次离开这里去德国的时候,是十五岁。离开德国回来时是三十一岁。那时我的人生可以说正好被两种语言、两种文化分隔开来。你父亲预告的四十岁之后的生活要在哪里度过,应该也是从这两个地方中选一个吧。当我说想回到使用母语的地方时,包括家人和老师在内的所有人都劝阻我。妈妈和妹妹问我,你回到老家要做什么工作呢?那么辛苦才考来的希腊哲学学位会像废纸一样没有用,最重要的是,我这种特殊的情况没有家人的帮助根本无法生活。但最终,我还是坚持先试两年再做决定,艰难地说服了她们。

在这里已经比最初决定的时间多生活了将近三倍,但我还是没能做出任何决定。感慨着疯狂思念的母语像山体滑坡一样从四方涌来的触觉,度过第一个季节后,冬天来临。首尔也像德国的城市那般变得陌生起来。在黑白的毛呢大衣和夹克中缩着肩膀的人们,顶着已经忍耐了很久的,并且不论多久仍然会忍耐的脸与我擦肩而过,在结冰的路面上匆匆走过。和在德国时一样,我面无表情地看着他们。

因此,我不陷入任何感伤或乐观中,就这样在这里生活。与特别羞涩的学生们,与雇用几个明星讲师开起人文学补习班的挑剔院长,与因为过敏性鼻炎而一年四季带着纸巾的短发打工生交换简短的对话,就是这生活里淡淡的一点喜悦。早上把当天要精读的文章用放大镜详细查看并背熟。仔细地看着洗手池上方的镜子里映照出我模糊的脸孔,每次心情愉快的时候,都会轻松地走在明亮的巷子和路上。也有眼睛突然很酸而导致流眼泪的时候,不知为何只是单纯的生理原因导致眼泪不停地流出,我会静静地转身背对马路,等待眼泪停止。

*

现在阳光照满你的整个脸庞,你正推着婴儿车准备回去吗?两岁大的女儿手里正摇晃着你给她采的一把狗尾巴草吗?没有直接回家,而是停在那座有百年历史的教堂前面了吗?用结实的双臂抱起女儿,把婴儿车交给保安,走进那凄凉的教堂里面了吗?

像在冰块中浸泡过的阳光穿过青色系的玻璃散落而下,耶稣看上去毫无痛苦地挂在十字架上天真地看向天空,天使们像暂时出来散步一样,在天空中轻快地走过。棕榈树那深绿色与更深绿色的叶片轻柔展开;灰青色头发的修道人穿着浅灰青色修道服,面露欣喜。不管看向哪里,这个教堂都找不到一丝痛苦的痕迹,这就是因此而让人感觉像是异教的圣斯德班大教堂。

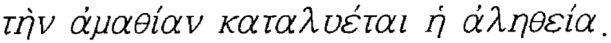

和你一起从这座教堂中出来的那个久远的盛夏傍晚,你掏出小本子写字给我看。虽然从小就培养了信仰之心,但无论如何也无法相信真的存在天堂和地狱这样极端的场所。你反而觉得也许灵魂是真的存在,如果真的存在这种灵魂,那么神也一定存在于某处。这不仅不合逻辑,而且以完全非基督教的方式相信着基督教之神存在的你让我感觉非常有趣,所以大声笑了出来,然后接过你的小本子,写下我在哪里读过的,证明神并不存在的论证递给你。

这世界上有恶与痛苦,有因此而牺牲的无辜之人。

如果神善良却没能纠正那些的话,那么他就是无能的存在。

如果神不善良但无所不能,却没有纠正那些,那么他就是恶的存在。

如果神既不善良又不全能,那他就不能称之为神。

因此,既善良又全能的神是不可能成立的错误。

真的生气时你的眼睛会变得很大。厚而密的眉毛竖起来,睫毛和嘴唇一起颤抖,每次呼吸的时候胸部都会随之起伏。你从我手中拿回笔,在本子上飞快地写。

那么,我的神是善良而悲伤的神。如果你从这种愚蠢的论证中感到魅力的话,总有一天你自己也会突然成为无法成立的错误。

*

有时,我会用你尤其讨厌的希腊式论证法问自己。假设失去什么就会获得其他一些什么的命题是真的话,失去你我获得了什么呢?失去光明我又得到了什么呢?

将人类的所有痛苦、后悔、执着、悲伤和软弱通过真与假的网过滤后,如同打捞一把沙金的论证过程总是惊险而或多或少存有怀疑。大胆地抛出错误,一步一步走上狭窄的平衡木时,在自问自答的睿智语句的网之间,看到锋利的沉默在荡漾。但仍旧继续自问自答。将双眼浸泡在沉默中,浸泡在时时刻刻像水一般涌来的锋利寂静中。对于你来说,我为什么是一个这么愚蠢的恋人呢?对你的爱并不愚蠢,只是我自己太愚蠢了,所以连带这份爱也显得愚蠢了吗,还是我并没有那么愚蠢,爱情的愚蠢将我体内的愚蠢唤醒,最终毁掉了一切呢?

这是一句真实将愚蠢破坏的中间态希腊语句子。真的是这样吗?真实破坏愚蠢的时候,真实也会受到愚蠢的影响而产生变化吗?同样地,愚蠢破坏真实的时候,愚蠢也会产生皲裂而一起粉碎吗?我的愚蠢破坏爱情的时候,如果说我的愚蠢也一同被粉碎的话,你会说我是在诡辩吗?声音,你的声音,过去二十年不曾忘记过的声音。如果我说我深爱着那个声音的话,你还会向我的脸上重重砸来一拳吗?

*

你曾经说过,在读了十几年的特殊学校的读唇术课上,你不仅学会了读唇术,也学会了说话的方法。在我和你用笔交谈这件事之后的一个晚上,我有了这样的想法。

你能不能用在那门课上学的方法说话呢?

那个夏天,我瞒着家人买了德语的手语教程,用挂在桌子旁边的小镜子照出我的样子,每晚都熟悉着上面的句子。练习一个小时手语后,后背和腋下经常是湿透的。但是一点也不辛苦、不无聊,对我来说那反而是人生中无法再次经历的美好夜晚。那时候我才第一次明白,陷入爱情和被鬼迷了魂魄是相似的事情。清晨睁开眼睛之前,你的面庞已经映入了我的眼帘;睁开眼睛之后,你的身影瞬间出现在天花板上、衣橱里、窗户上、大街上、遥远的天空中。即使是死去之人的灵魂也不可能那样执着。那个夏天的夜晚里,在我书桌旁的镜子中虽然映射出我流着汗练习手语的笨拙模样,但我却每瞬间都能看到重叠在上面的你的脸庞。

你和我说话了。

那天晚上,先用德语想起的那个句子,我又用母语反复说着。

一瞬间我想起的,是你整日工作的仓库里堆满的树木。我常常偷偷瞒着别人——特别是瞒着你的父亲,躲在那个地方看你工作的样子。你用电锯切割木板,用凿子修理,推着锯末的样子怎么看都不会厌。如果你工作到很晚,我就躲在角落中一直看着你。我还闻过、摸过为了干燥而贴在墙面上晾晒的木板。香气浓郁的杉树、白色的桦树、靠近时可以闻到淡淡香味的松树,还有和你平滑的肩膀很像的棕色年轮。

那时我模糊地想,你的声音大概是和那些原木的感触和味道相似的某种东西吧。

但我绝不是因为这样的好奇和幻想而想知道你的声音。那时我十七岁,你是我第一次爱的人。我想和你一起生活。我曾相信直到生命结束我们都不会分开,所以我很害怕。最终,我的眼睛会瞎,会再也看不到你。通过笔谈和手语我都将不能与你对话。

几周后,突然变得有点冷的一个周末下午,我没有感受到任何危险地、小心地,不,是像白痴一样单纯地问正泡茶休息的你。

“你能像在读唇术课上学到的那样,随便和我说几句话吗?”

你认真地看着我的嘴唇,迷茫地看着我的眼睛。我继续仔细解释:“我们以后总会一起生活,而我的眼睛会盲,我的眼睛看不到的时候,就需要语言。”

你一定不知道我在脑海中有多少次想将时间拨回,我有多么想将我的愚蠢从脑海中删除。你的脸僵硬了起来,外面下起毛毛雨,你把我从树木香气更加浓郁的仓库中赶了出来。从这之后你一定再也不会见我,当然也再不会亲吻我,也不会让我再将头埋在你飞舞的黑发中、散发着好闻气味的脖颈上、柔弱的锁骨上,更不会把我渴望的手拉进衬衫中感受你心脏的跳动。我从凌晨开始就徘徊在你家门口等待,你决然地拒绝了我。你使出全身力气关上仓库门,不管会不会夹到我的手指。终于在几周后的夜晚,你一拳打在想着一定要向你道歉的我的脸上。

我和你都惊呆了。没有去捡掉在地上的眼镜,让鼻子和嘴唇就那样流着血,我抱紧了你的腿。你颤抖着身体使劲推开我。瞬间,你瞪着赤红的双眼,打开了嘴唇。

“……马上,出去!”

那个声音。

像冬夜抓挠着窗户框的风声,钢锯敲打铁板、锯开玻璃的声音——你的声音。

我摸索着匍匐过去,抱住你的腿。你真的不知道吗?我爱过你。你用我完全没想到的疯狂力气抓起木棍打我的脸,我马上就晕过去了。那一瞬间,你看到我眼中流淌的滚烫眼泪了吗?

*

愚蠢破坏了那个时节,也破坏了它自己,现在我终于明白。如果我们真的一起生活,我的眼睛失明之后将不会需要你的声音。看得见的世界如退潮一般慢慢消失的时候,我们之间的沉默也会慢慢变得完整。

在失去你的几年以后,我曾用两块胶片底片看过太阳。因为害怕,所以没有选择正午,而是在下午五点。眼睛感觉有些酸痛,我没能坚持很久,也没能明白你那么沉迷的到底是什么。只是很想念不在我身边的你的手腕,以及浅褐色皮肤上鼓起的深蓝色静脉血管。

*

现在你正抱着孩子走在漆黑的教堂里吗?

你会从大门保安那里接过婴儿车,将孩子安放在车上后系好安全带吗?你会扎紧随意掉落下的头发,走向回家的路吗?你会走过那条十七岁的我在愚蠢和苦闷中凌晨时分不断徘徊的、布满小小的黑色石头的路吗?每当婴儿车颠簸的时候,你都会伸手到孩子的胸前安慰他吗?将善良又悲伤的你的神放在肩头,一步一步从寂静中走出来吗?

你那里比这里晚七个小时日出。

在不远的日子里,当我于正午的太阳下拿起胶片时,你应该正处于清晨五点的黑暗中。和你手背上的静脉血管一样的深青色还未从天空中消散吧。你的心脏规则地跳动,炽热而噙着泪的眼珠偶尔会在眼皮下颤动吧。当我走向完全的黑暗中时,这样没有痛苦地、执着地记住你也无妨吗?