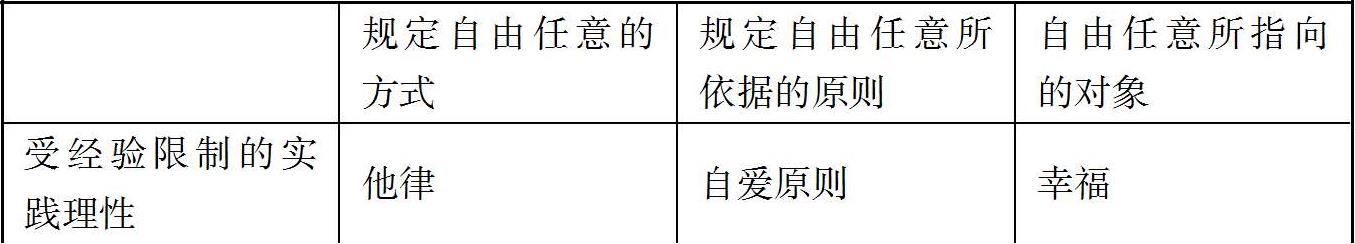

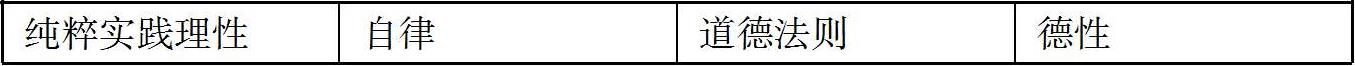

就如前文已经指出的那样,恶的本质存在于颠倒纯粹实践理性和受经验限制的实践理性之间的次序里面。在《宗教》一书对恶的成熟定义中,恶的这种本质被极为清楚地表述为自由任意对实践理性的上述两种运用所分别依据的两条基本原则的颠倒,亦即自由任意将自爱原则置于了道德法则之上。但在《奠基》所描述的自然辩证法中,恶的这种本质仅仅得到了某些简单的暗示,因而需要读者仔细地分辨。这一节将暂时放下对自然辩证法的讨论,转而从《奠基》和第二批判的其他关键文本中,将纯粹实践理性和受经验限制的实践理性之间的冲突重构出来。这种冲突可以被初步地分析为三对环节,亦即:(1)幸福VS德性;(2)他律VS自律;(3)自爱(自负)VS道德法则。在这三对环节中,幸福和德性是受经验限制的实践理性和纯粹实践所分别指向的对象,他律和自律是实践理性的这两种运用所分别借以规定自由任意的方式,而自爱(自负)和道德法则是实践理性的这两种运用规定自由任意时所分别依据的原则。简单地说,受经验限制的实践理性和纯粹实践理性各自所拥有的核心环节之间的对应关系,可以用下图来表示:

在这里必须注意的是,纯粹实践理性和受经验限制的实践理性之间并不是一种相互敌对的关系。因为毕竟,由于人仅仅是有限的理性存在者,人的实践理性天然地就肩负着一个不可推卸的责任,这个责任就是照顾好他的需求和偏好

。所以从这个意义上说,他律作为规定自由任意的一种方式,就必然地属于人性的一部分。事实上,由于人原初地就拥有动物性禀赋、人性禀赋和人格性禀赋,所以他也就自然而然地将自爱的诉求和道德的诉求一同纳入行为准则之中

。所以从这个意义上说,他律作为规定自由任意的一种方式,就必然地属于人性的一部分。事实上,由于人原初地就拥有动物性禀赋、人性禀赋和人格性禀赋,所以他也就自然而然地将自爱的诉求和道德的诉求一同纳入行为准则之中

。而这意味着,就像所有无法自给自足的有限理性存在者一样,幸福构成了一个人主观上必然会去追求的对象

[1]

。换言之,若仅仅就其自身来说,以“明智性的-技术性的”(prudential-technical)方式来运作的、受到经验限制的实践理性,绝不应当被简单粗暴地判定为是恶的。因此,实践理性的两种运用之间,其实应当更准确地被表述为一种“被限制”(being limited)和“限制”(limiting)的关系。依照恰当的道德次序,指向道德目标的纯粹实践理性,应当无条件地限制指向明智性的-技术性的目标的、受到经验限制的实践理性。如果一个人对幸福的追求严格地遵循着道德法则给它设置的无条件限制,那么这种被自爱原则“他律地”规定着的追求,不仅将在道德上是完全可以被允许的,而且还应当被接纳进至善当中,而至善恰恰又是实践理性最为完满的终极目标(KpV 5:110-119;GTP 8:280n;RGV 6:3-6)

。而这意味着,就像所有无法自给自足的有限理性存在者一样,幸福构成了一个人主观上必然会去追求的对象

[1]

。换言之,若仅仅就其自身来说,以“明智性的-技术性的”(prudential-technical)方式来运作的、受到经验限制的实践理性,绝不应当被简单粗暴地判定为是恶的。因此,实践理性的两种运用之间,其实应当更准确地被表述为一种“被限制”(being limited)和“限制”(limiting)的关系。依照恰当的道德次序,指向道德目标的纯粹实践理性,应当无条件地限制指向明智性的-技术性的目标的、受到经验限制的实践理性。如果一个人对幸福的追求严格地遵循着道德法则给它设置的无条件限制,那么这种被自爱原则“他律地”规定着的追求,不仅将在道德上是完全可以被允许的,而且还应当被接纳进至善当中,而至善恰恰又是实践理性最为完满的终极目标(KpV 5:110-119;GTP 8:280n;RGV 6:3-6)

。然而就如下文将要展示的那样,如果一个人对幸福的追求拒绝接受来自道德法则的无条件限制,那么这种追求不仅按照与道德的“形式性关系”(formal relation)来看将会是恶的,而且幸福就其自身的“质料性内容”(material content)而言也必然会走向败坏。而现在,在上述这段简短的介绍之后,就请读者随作者一道,一起来看一看幸福、他律和自爱(自负),亦即受到经验限制的实践理性的这三重环节。

。然而就如下文将要展示的那样,如果一个人对幸福的追求拒绝接受来自道德法则的无条件限制,那么这种追求不仅按照与道德的“形式性关系”(formal relation)来看将会是恶的,而且幸福就其自身的“质料性内容”(material content)而言也必然会走向败坏。而现在,在上述这段简短的介绍之后,就请读者随作者一道,一起来看一看幸福、他律和自爱(自负),亦即受到经验限制的实践理性的这三重环节。

在《奠基》和第二批判里,康德本人至少给出了两种对于幸福(Glückseligkeit)的定义。第一种定义把幸福规定为一种长久地延续的状态,或者说是对于自己整个存在的持续的满意:

全部福祉以及对自己状况的满意(das ganze Wohlbefinden und Zufriedenheit mit seinem Zustande)(GMS 4:393)

。

。

一个有理性的存在者对于不断地伴随着他的整个存在的那种生活惬意的意识(das Bewußtsein eines vernünftigen Wesens von der Annehmlichkeit des Lebens,die ununterbrochen sein ganzes Dasein begleitet),就是幸福(KpV 5:22)

。

。

另一方面,根据康德对幸福的第二种定义,幸福又被描述为一种不确定的理念,这一理念表达了主体对于所有欲望之系统性整体的满足:

幸福是尘世中一个理性存在者的状态,对这个理性存在者来说,就他的实存的整体而言一切都按照愿望和意志进行(dem es,im Ganzen seiner Existenz,alles nach Wunsch und Willen geht),因而(幸福)是基于自然与他的整个目的,此外与他的意志的本质性规定根据的协调一致(Übereinstimmung der Natur zu seinem ganzen Zwecke,imgleichen zum wesentlichen Bestimmungsgrunde seines Willens)(KpV 5:124)

。

。

即便在这里不考虑义务,一切人都已经出于自身而对幸福具有最强有力和最深切的偏好(die mächtigste und innigste Neigung),因为正是在这个理念中,一切偏好都结合成为一个总和。只不过,幸福的规范(Vorschrift)大多是这样构成的,即它对一些偏好大有损害,而关于在幸福的名称下一切偏好的总和,人毕竟不能形成一个确定的和可靠的概念(GMS 4:399)

。

。

幸福的概念是一个如此不确定的概念,以至于每一个人尽管都期望得到幸福,却永远不能确定且一贯地说出,他所期望和意欲的究竟是什么。原因在于:属于幸福概念的一切要素都是经验性的,也就是说都必须借自经验,尽管如此幸福的理念(Idee)仍然需要一个绝对的整体,即在我当前的状况和每一个未来的状况中福祉(Wohlbefindens)的最大值。如今,最有洞察力同时最有能力(但毕竟有限)的存在者,不可能对他在这里真正说来所意欲的东西形成一个确定的概念……简而言之,他无法根据任何一条原理(Grundsatze)完全确定地规定,什么东西将使他真的幸福,因为要做到这一点,就要求无所不知(Allwissenheit)。因此,人们不能按照确定的诸原则行动来成为幸福的,而只能按照经验性的建议(empirischen Ratschlägen)行动……据经验的教导,它们通常最为促进福祉……因为幸福不是理性的理想(Ideal der Vernunft),而是想象力的理想,这个理想仅仅依据经验性的根据,人们徒劳地期待这些根据会规定一个行为,由此会达到一个事实上无限的结果序列的全体(GMS 4:418-419)

。

。

很明显,康德对幸福的第一种定义是比较初级的,主要涉及快乐的感觉,也仅仅指向一种持续的满足状态。相反,康德对幸福的第二种定义则比较复杂,不仅涉及快乐的感觉,还涉及感性欲望、(再生性的)想象力,以及受经验限制的实践理性,并最终指向了一个对全部(或者更准确地说,对大部分)欲望所构成的系统性整体之满足的理念

。就如丹尼尔·奥康诺(Daniel O'Connor)指出的那样,这两种幸福之间的关系可以被概括如下:第一种仅仅被有限理性存在者“被动地感受到”的幸福,为第二种被他们“主动地建构出来”的幸福提供了判别的标准

。就如丹尼尔·奥康诺(Daniel O'Connor)指出的那样,这两种幸福之间的关系可以被概括如下:第一种仅仅被有限理性存在者“被动地感受到”的幸福,为第二种被他们“主动地建构出来”的幸福提供了判别的标准

,因为,唯有通过快乐的感觉,一个人才能察觉到自己的欲望是否得到了满足,进而判定自己是否幸福

[2]

。然而严格地说,人仅仅能够“希望去获得”第一种意义上的幸福(亦即一种他被动地感受到满足的持续状态),却可以“努力去寻求”第二种意义上的幸福(亦即一种由他主动地去促成的、对自身大部分欲望的满足)

,因为,唯有通过快乐的感觉,一个人才能察觉到自己的欲望是否得到了满足,进而判定自己是否幸福

[2]

。然而严格地说,人仅仅能够“希望去获得”第一种意义上的幸福(亦即一种他被动地感受到满足的持续状态),却可以“努力去寻求”第二种意义上的幸福(亦即一种由他主动地去促成的、对自身大部分欲望的满足)

。所以,只有第二种意义上的幸福才能在真正的意义上,被称为是受经验限制的实践理性的恰当对象,而对这种幸福的建构,则是通过如下方式完成的

。所以,只有第二种意义上的幸福才能在真正的意义上,被称为是受经验限制的实践理性的恰当对象,而对这种幸福的建构,则是通过如下方式完成的

。

。

作为一个不确定的理念,第二种意义上的幸福是感觉、欲望、再生性的想象力,以及受到经验限制的实践理性的共同产物。在这些心灵功能的相互协作之中,感觉快乐和不快的能力和低级欲求能力,首先向人提示了各种可能的欲求对象,获得这些对象可以带来感性偏好的满足,因此这些对象可以被看成是建构幸福这一经验理念所需要依靠的质料基底。在这些质料基底之上,再生性的想象力又将这些对象所拥有的“时间性”(temporality),进一步地从“当下”扩展到了“过去”和“未来”:一方面,再生性的想象力唤醒了对过去的快乐和不快的经验(这些经验不仅可以源于主体自己,也可以从他人借鉴而来),从而为主体提示出了合适的欲求对象;另一方面,再生性的想象力也让心灵的目光投向未来,由此向主体提示出根据先前的经验而在未来可能引起快乐的其他对象。

另外,除了感觉、欲望和再生性的想象力,幸福理念的建构也同样离不开知性以及受经验限制的实践理性。受经验限制的实践理性所依赖的手段-目的之间的“技术性关系”,实际上预设了由知性所确立的原因-结果之间的“认知性关系”。从逻辑顺序上看,这种原因-结果关系必须首先由知性给出,然后才能在受经验限制的实践理性这里被转化为手段-目的关系。此外,在人类社会中,对无论什么目的最为有用的手段,无疑是我们自己的人类同胞,因此,正如理性的“明智性运用”可以被视为理性的“技术性运用”的一个特殊分支那样,“明智”(Klugheit)作为“熟巧”(Geschicklichkeit,即技巧性、技术性)的一个变种,其首要含义就是“一个人影响他人、为自己的意图而利用他人的熟巧(die Geschicklichkeit eines Menschen,auf andere Einfluß zu haben,um sie zu seinen Absichten zu gebrauchen)”(GMS 4:416n)

。

。

然而除了上述这第一重含义,“明智”这个词还有第二重含义,而那就是“为了自己的持久利益而把所有这些意图统一起来的洞见”(Die Einsicht,alle diese Absichten zu einem eigenen daurenden Vorteil zu vereinigen)(ibid.,4:416n)

。很明显,明智的这第二重含义指的是将人一生中的各种欲望统合成一个系统性的整体,而对这个整体的满足,恰恰就是幸福的经验性理念所指向的目标。因此,为了追求幸福,受经验限制的实践理性就必须在其明智性的运用之中,根据一个整体性的理念来评估不同的欲望,寻找满足这些欲望的手段,并且在必要的时候,放弃或者压制某些可能对这一系统性整体造成危害的欲望。显然,上述这个复杂的任务,并不能被简单地还原为对于目的-手段关系的算计,所以明智的第二重含义,也就不能被简单地还原为一种单纯的熟巧——因为毕竟,明智除了需要算计目的-手段的关系之外,还需要进行一种更为复杂的谋划,包括对欲望的评估、排序、系统化,甚至是放弃和压制。然而在这里非常不幸的是,就像康德本人所直白地表明的那样,当涉及个人幸福问题时,任何人都“无法根据任何一条原理完全确定地规定,什么东西将使他真的幸福,因为要做到这一点,就要求无所不知。因此,人们不能按照确定的诸原则行动来成为幸福的,而只能按照经验性的建议行动”(ibid.,4:418)

。很明显,明智的这第二重含义指的是将人一生中的各种欲望统合成一个系统性的整体,而对这个整体的满足,恰恰就是幸福的经验性理念所指向的目标。因此,为了追求幸福,受经验限制的实践理性就必须在其明智性的运用之中,根据一个整体性的理念来评估不同的欲望,寻找满足这些欲望的手段,并且在必要的时候,放弃或者压制某些可能对这一系统性整体造成危害的欲望。显然,上述这个复杂的任务,并不能被简单地还原为对于目的-手段关系的算计,所以明智的第二重含义,也就不能被简单地还原为一种单纯的熟巧——因为毕竟,明智除了需要算计目的-手段的关系之外,还需要进行一种更为复杂的谋划,包括对欲望的评估、排序、系统化,甚至是放弃和压制。然而在这里非常不幸的是,就像康德本人所直白地表明的那样,当涉及个人幸福问题时,任何人都“无法根据任何一条原理完全确定地规定,什么东西将使他真的幸福,因为要做到这一点,就要求无所不知。因此,人们不能按照确定的诸原则行动来成为幸福的,而只能按照经验性的建议行动”(ibid.,4:418)

。

。

在本节的最后还需要补充说明的是,尽管康德本人并未在《奠基》和第二批判中明确地表达出下述观点,但他提出的幸福的理念不仅包含着某个人对他一生之中绝大部分欲望的系统性满足,同时也包含着一个与其他人相互比较的维度。换言之,康德意义上的个人幸福,绝不是仅仅由一个封闭的主体独立地规定的,而总是同时在一个主体间的维度里,通过一个人与他人的关系而得到规定的。实际上,在《宗教》一书对人性禀赋的讨论中,康德这样告诉他的读者们:“只有(nur)与其他人相比较,(我们)才断定自己是幸福的还是不幸的”。幸福的这一比较性维度,与一个人“在其他人的看法中获得一种价值”的偏好自然地联系在一起,从这种偏好里,可以产生出“为自己谋求对他人的优势”的“不正当的欲求”(ungerechte Begierde),以及妒忌(Eifersucht)、竞争(Nebenbuhlerei)这些现象。而在妒忌与竞争的现象之上,各种文化性的恶习(Laster der Kultur)又可以被进一步地嫁接上来(RGV 6:27)

。然而同样需要注意的是,尽管康德在《宗教》一书中明确地强调了幸福中的比较性维度所具有的危险,但读者依旧应该记住以下这点——若仅仅就其自身而言,幸福只是一切有限理性存在者主观上必然追求的目标,因此在道德意义上绝对不是恶的。而读者即将在下一节看到,同样的道德判断也适用于他律,亦即适用于与幸福这一目标相匹配的某种规定自由任意的方式。现在,在完成对于幸福概念的考察之后,下一节的讨论将转向他律概念,也就是受到经验限制的实践理性的第二个核心环节。

。然而同样需要注意的是,尽管康德在《宗教》一书中明确地强调了幸福中的比较性维度所具有的危险,但读者依旧应该记住以下这点——若仅仅就其自身而言,幸福只是一切有限理性存在者主观上必然追求的目标,因此在道德意义上绝对不是恶的。而读者即将在下一节看到,同样的道德判断也适用于他律,亦即适用于与幸福这一目标相匹配的某种规定自由任意的方式。现在,在完成对于幸福概念的考察之后,下一节的讨论将转向他律概念,也就是受到经验限制的实践理性的第二个核心环节。

[1]

“尽管如此,有一个目的,人们在一切理性存在者(就命令式适用于它们,亦即有依赖的存在者而言)那里都可以把它预设为现实的,因而有一个意图,理性存在者绝不是仅仅可能怀有它,而是人们能够有把握地预设,理性存在者全都按照一种自然必然性怀有它,这就是对幸福的意图”(GMS 4:415;《康德著作全集》第4卷,中国人民大学出版社2005年版,第423页)。

“成为幸福的,这必然是每一个有理性但却有限的存在者的要求,因而也是他的欲求能力的一个不可避免的规定根据。因为他对自己的整个存在的满意绝不是一种源始的财产(ursprünglicher Besitz),不是以他的独立自主性的意识为前提条件的永福(Seligkeit),而是一个由他的有限本性本身强加给他的问题,因而他有需要,而且这种需要涉及他的欲求能力的质料,亦即与一种主观上作为基础的愉快或者不快的情感相关的东西,通过它,他为了对自己的状态感到满意而需要的东西就得到了规定”(KpV 5:25;《康德著作全集》第5卷,中国人民大学出版社2007年版,第26页)。

[2]

然而,就如劳拉·帕比什的分析所显示的那样,除了获得和增进感性的快乐之外,避免和减少感性的痛苦对于幸福也同样可以是构成性的。因此受幸福这一目标驱使的人,完全能够以一种消极懦弱、明哲保身的姿态出现,例如阿伦特笔下兢兢业业地执行元首命令的艾希曼。参见Papish,L.,Kant on Evil,Self-Deception,and Moral Reform,New York:Oxford University Press,2018,pp. 29-33。

此外,关于快乐和痛苦在规定人的欲望上所起的作用,亦即康德的观点是否可以被归于“享乐主义”(hedonism)的大范畴下,这个更为一般性的问题,也一直是学界争论的热点。根据安德鲁斯·瑞斯(Andrews Reath)的经典解读,对他律的意志而言,快乐仅仅参与了欲望的最初形成,却未必是欲望指向的目标,也未必在意志的后续规定中发挥作用。然而,这一经典解读渐渐受到了更忠实于康德文本的研究者们的挑战。萨姆尔·科尔斯坦(Samuel Kerstein)、安德鲁·强森(Andrew Johnson)、芭芭拉·赫尔曼(Barbara Herman)指出,快乐在康德笔下扮演着一个更为关键的角色,因为不仅快乐的产生和欲望的唤起始终是同一回事,而且他律的意志也唯有通过对未来快乐的预期才能够被规定。参见Reath,A.,“Hedonism,Heteronomy,and Kant's Principle of Happiness,”Pacific Philosophical Quarterly 70(1):42-72,1989;Kerstein,S. J.,Kant's Search for the Supreme Principle of Morality,Cambridge:Cambridge University Press,2002,pp. 26-29;Johnson,A.,“Kant's Empirical Hedonism”,Pacific Philosophical Quarterly 86:50-63,2005;Herman,B.,Moral Literacy,Cambridge,MA:Harvard University Press,2008。此外,对这一论战的新近总结,可以参见Papish,L.,Kant on Evil,Self-Deception,and Moral Reform,New York:Oxford University Press,2018,pp. 11-14。