万历二十六年(1598)末,进入苏州的利玛窦在《利玛窦中国札记》中,将苏州的情况记录如下:

它位于一条平静的清水河上,或者可以更恰当地说是位于一个湖上,吹拂着和风。这里的人们在陆地上和水上来来往往,像威尼斯人一样。

在这里,利玛窦将明代的苏州,比作与著名的意大利水乡威尼斯。关于苏州的经济地位,他说:

经由澳门的大量葡萄牙商品以及其他国家的商品都经过这个河港。商人一年到头和国内其他贸易中心在这里进行大量的贸易,结果是在这个市场上样样东西都没有买不到的。从陆路入城只有一个入口,但从水路进城则有好几个入口。

从经由澳门津口的葡萄牙货物,到其他各国的进口商品,都经过苏州。苏州在商品的流入流出过程中,成长为一个巨大的商品流通市场城市。从文中不难看出,苏州作为商品市场而发达的一大原因,便是水运的发达。

关于苏州以及江南,特别是长江下游地区的水路网的情况,先学早有论及

,但是关于这个水路网的实际情况,现有研究成果并不多。

,但是关于这个水路网的实际情况,现有研究成果并不多。

因此,在本章中,笔者欲以明代为中心,叙述江南,特别是江浙地区水路网发达的地区为中心,论述这一时代的水路交通状况。

万历二十五年(1597)成书的王士性著《广志绎》卷四,《江南诸省》中有:

江南用舟船,无马。

书中指出,在江南以船为主要交通工具,极少使用马匹。可以说,这条记录如实地反映了在中国江南,水运作为交通、交流的手段,被广泛运用这一事实。

王士性在同书中,对浙江水运的状况记述如下:

浙十一郡惟湖最富。盖嘉、湖泽国,商贾舟航易通各省。

在浙江省的十一个郡中,最为富有的是位于太湖南岸的湖州。这是由于嘉兴、湖州一带水路发达,商人的船只往来方便。

在1939年日本人的调查中,关于太湖南岸的情况,有记录如下:

这一地带全部是水乡,比起步行来乘船更为快捷……“南船北马”中的南船,在太湖沿岸最盛。商旅贩卖蔬菜杂货,皆乘小舟,由一个村落行往另一个村落。

即便到了20世纪中叶,太湖南岸地区的水运网与王士性的时代相比,变化并不大,交通运输的手段还是以水运为主。

那么,在太湖以南,水运发达的城市究竟是什么样的呢?王士性在《广志绎》中,以绍兴为例,进行了说明:

绍兴,城市一街则有一河,乡村半里一里亦然。水道如棋局布列,此非天造地设也。

在绍兴,城、市的地方每一条街均有一条河,在周边的乡村,也是半里一里便有一条河。水路在此地如同围棋的棋盘一样紧密分布。可见在此地城市、乡村之间以水路相连的壮观景象。

这样的水路网,对于商业活动来说是重要的商品流通道路。在关于这一点,欲举《沪城备考》卷六,神救布商条所见逸话来说明。

万历癸未,邑有新安布商持银六百两,寄载于田庄船将往周浦……

万历十一年(1583),有一个徽州的布匹商人来到了上海。他带着600两银子,乘田庄船,赴上海东南的周浦镇。这个故事的后续,是讲布商的银子被舟子所夺,后来被神灵所救的事。从这个故事中也不难看出,在江南地区,作为运输物资的手段,水运的地位及其重要。

那么,明代江南航运的水路网友是怎样形成的呢?令人惋惜的是,由于资料的匮乏,很难得知其具体情况。在此笔者欲通过民国初期的资料,进行补欠作业。

民国《乌青镇志》卷二十一,航业条中收录了有《轮船一览表》《快船一览表》以及《航船一览表》

。首先来看《轮船一览表》。在这张表中,记载了局名、航线以及班期的信息:

。首先来看《轮船一览表》。在这张表中,记载了局名、航线以及班期的信息:

关于船的班次,《快线一览表》中有:

船 别经由地点 班 次

王店船濮院每日一次

湖州船马腰横街同上

震泽船严墓同上

湖州船双林、梿市同上

嘉兴船新塍、梿市同上

塘栖船新市、梿市同上

南浔船乌镇、炉头、桐乡、屠甸镇、硖石一来一往

长安船南浔、乌镇、炉头、石弯、崇德每日来往

桐乡船炉头同上

崇德船石弯同上

硖石船乌镇、炉头、桐乡、屠甸镇隔日一次

善练船梿市每日一次

濮院船石谷庙同上

湖州濑马腰横街每日一次

另外,《航船一览表》中,将行船的目的地记录如下:

船 别班期船 别班期

上海船十日一班湖州船同上

上海船同上梿市船同上

苏州船七日一班桐乡船同上

震泽船每日一班新市船隔日一班

硖石船同上崇德船同上

双林船同上杭州船四日一班

南浔船同上海宁船每日一班

嘉兴船隔日一班新塍船同上

南浔船每日一班盛泽船隔日一班

另据《嘉兴新志》上编,以平湖为中心的水路网情况如下:

嘉兴至平湖有航船二,逐日来回。

平湖至钟埭航船一,逐日来回。

嘉善至平湖快班船,逐日来回。

平湖至枫泾快班船,逐日来回。

大通桥至平湖快班船,逐日来回。

徐婆寺至平湖快班船,逐日来回。

苏州至平湖定班货运航船一。

上海至平湖定班货运航船一。

上述以乌青镇及平湖为中心的水运网,可以图1《杭嘉湖地区内河主要航路略图》表示。

图1 杭嘉湖地区内河主要航路略图

(注)本图参照民国《乌青镇志》、嘉兴新志及《全国交通营运线路里程示意图(第二版)》

(人民交通出版社,1983年6月第2版第3次印刷)第三部分《水运》制作

正如王士性所说“嘉、湖泽国,商贾舟航易通各省”

那样,在明代,嘉兴湖州地区也具有类似图1那样的航运水路网,这一水路网十分发达,水运作为为人员商品流通的重要手段,广为人们所运用。

那样,在明代,嘉兴湖州地区也具有类似图1那样的航运水路网,这一水路网十分发达,水运作为为人员商品流通的重要手段,广为人们所运用。

那么,什么样的船舶行驶于明代的江南水路之上呢?

顾炎武在《天下郡国利病书》(原编第四册)中引用了郑若曾的《太湖图》。在这里的记录中,我们可以看到行驶于内河之上的船舶的身影:

江船与海船不同,海船与内河之船不同,内河之船与湖泖船又不同。

由此可见,行驶于长江、沿海、内陆河川、太湖之上的船舶,各不相同。关于内河船,同书中有:

内河之船即今之官航、民舶是已。

航行于内陆河川的船舶之中,官府的船舶被称为官航。而庶民在利用水路时使用的船舶被称为民舶。关于这两种船各有什么样的构造,它们之间的差异,无从知晓。

另外,关于内河船的种类,也很难考证。但是,同书中记录了航行于太湖之上的船舶的种类,现列记如下:

运石者,谓之山船。

运货者,谓之驳船。

民家自出入者,谓之塘船。

卫所巡司所用者,谓之巡船。

乡夫、水兵所驾者,谓之哨船。

往来津口者,谓之渡船。

上面列举了六种船舶。搬运石料的船舶名为山船;搬运货物的船舶叫驳船;庶民自家使用的船舶叫塘船;卫所的水上巡逻船叫巡船;乡夫、水兵乘坐的船舶叫哨船;供人往来于各个津口之间的船舶叫渡船。在明代,至少有上述各种船舶被使用。这些船舶虽然可能与上述船舶在构造上可能存在一些差异,但想必有许多构造类似这些太湖船的船舶行驶于内陆河川之上。

在此,欲借用清代的资料,对行驶于江南地区内河水路之上的船舶种类补欠。乾隆《南浔镇志》卷二十四,《器用之属·舟》中可以看到很多当时江南人使用的船舶的名称:

市户收租之船,曰租船,亦曰赈船。

载货物之船,大者曰装船,小者曰驳船。又有陶墩船,亦装船也。

农家有田装船。

渔家有渔船。

有载客及寄书,带货往来近处城市乡村者,曰航船。

吴江、芦墟一帯,舟人泊舟,船行之前,以待雇唤者,曰芦墟船。

江北流民,以船为家,曰筈包船,俗名倒撑船。

在这些船舶之中,既有作为水上居住者居所的船舶也有用作运输的船舶。其中作为交通、运输手段的有租船、装船、驳船、田装船、航船五种。

收租之船被称为租船,或是赈船,是收集租税时必要的船舶。利用船舶收租,想必是由于江南水运发达,利用船舶搬运征收而来之租税极为便利之故。

装船主要用作货运,大型的叫装船,小型的叫驳船,另外也有被称为陶墩船的装船。这些船舶,在江南地区货运物流活动中扮演着不可或缺的角色。

田装船是农户前往自家田地时的交通工具,也被用作作物特产的搬运船。

航船作为旅客、货物的运输以及书信传达的交通工具,来往于邻近的城市与乡村之间。

这些船舶在明代江南的日常生活中广为所用,在这里可以举一个例子来说明。叶权著《贤博编》中提到,嘉靖三十八年(1559),江南打行

横行。有打行,欲骗取行医为业且非常富有的僧侣之金银。他们乔装打扮,“若农庄人,棹小船载鱼肉酒果”,前往僧侣家中。从上述的记录中可知,打行的人装扮成农夫的模样,在小船中装载鱼肉酒果。从这一例子与先前提到的万历十一年(1583)徽州商人用田庄船输送商品的例子中,不难窥见这样一个事实,即在明代的后期,人物往来时一般用内河船只作为交通工具。

横行。有打行,欲骗取行医为业且非常富有的僧侣之金银。他们乔装打扮,“若农庄人,棹小船载鱼肉酒果”,前往僧侣家中。从上述的记录中可知,打行的人装扮成农夫的模样,在小船中装载鱼肉酒果。从这一例子与先前提到的万历十一年(1583)徽州商人用田庄船输送商品的例子中,不难窥见这样一个事实,即在明代的后期,人物往来时一般用内河船只作为交通工具。

在《贤博编》中,还有利用航船的记录:

独小航船厚板周札,高方如槻,仅留一门,非伛偻不能出。

小航船外形近似长方形,船身以厚板覆盖,只留一个小门,出入此门的人必须弯腰才能通过。

民国《乌青镇志》卷二十一,《工商》中,对以乌青镇为中心的航船之利用记述如下:

名大航船,自有快班船,后趁客极少,商人装货,必赖航船,以其船大能载重也。

到了民国时代,由于快班船这一快速船只的出现,航船的乘客大为减少。虽说如此,航船载重量大,商人运输货物时不得不使用航船。

上述以乌青镇为中心的航船利用,与乌青镇的地理环境有着密切的关系。明代后期的著作《续见闻杂记》卷十一中有:

地方风俗 乌镇属乌程,青镇属桐乡。自南栅以至北栅,皆一河为界,至太师桥以北不论矣

乌青镇是形成于内河两岸的城镇,所以在这个市镇,内河船是不可或缺的交通手段。

这一情况到了民国时期也未曾改变。民国《乌青镇志》卷二十一,《工商·航业》中有:

市集之繁盛,全恃交通之便利。吾镇虽无铁道、公路之通达,但轮舟往来,及快班船、旧式航船,逐日来往各埠,暨经过者,各有数起,交通亦属便利。

乌青镇的运输依靠水运这一情况,即便到了民国时代也没有太大变化。不过,新兴的蒸汽船,在晚清之后的水运中扮演了愈来愈重要的角色。

关于航船的利用,不见限于乌青镇周边,在苏州周边亦广为人所用。民国《吴县志》卷五十一,《物产二·器用之属·航船》中有:

航船 有载客及寄书带货往来近处各城市者,曰航船。

航船作为装载旅客、货物、书信往返于邻近各城市之间的船舶,被广泛使用。前面所引《南浔镇志》中亦有类似的记载,由此不难看出,航船在江南地区是一种普遍的交通工具。

《吴县志》上述记录的后面,有编者的按语:

按,航船之名其来已久,载入唐人诗中。

航船的由来甚古,在唐代的时候就被写入了诗中。

《吴县志》上述条目中,还对当时苏州周边的内河船有所提及。其文如下:

农船 吴为水乡,农家出入皆以船行。凡装稻、载柴、粜米,装壅罱泥等皆农船也。

在江南地区,特别是吴县,由于地处水乡,农户自出门至运输农产品、装载生活用品时都运用船舶。这些船舶被称为农船。该书中还列举了一下的内河船名:

装船 驳船 载货物之船,大者曰装船,小者驳船。

运输货物的船只中,大的被称为装船,小的被称为驳船。

在吴县,名为装船、驳船的船只,与在南浔镇附近一样,被用作货运。由此不难推测,租船、装船、驳船、田装船、航船等内河船只,在明代的江南被广泛地使用。

万历《崇德县志》卷七,《外记》中,载有在崇德被称为豆船的船只。

邑中地桑稀者,种梅豆,堪作腐,远方就市者众,亦称一熟。商人从北路夏、镇、淮、扬、楚、湖等地贩油豆来,此作油饼。又或转贩于南路,商人豆船,皆集包角堰,谓之小瓜洲。

在崇德,桑田数量较少,而种梅豆多。到了收获的时节,商人自各地而来,收购油豆、豆油或者油饼,并通过内河船运往各处。运输这些豆制品的船被称为豆船。豆船的名称出自其装运的货物,若按船种来分类,恐怕应当属于装船或者驳船。

那么,这些内河船是如何建造的呢?作为参考资料,民国《乌青镇志》卷二十一,《工商》中有:

造船业 凡客船、驳船、田装船等,均能制造,工司有黎里人、本地人,两班厂房均设栅外。南栅养鱼窍一处,有孙永茂、孙隆顺、沈永顺、沈源懋等十数家;西栅高桥外有沈森顺、沈洪顺、杨廉记、施茂记等十数家。四乡各村航船均向船厂租赁,遇有损坏实时到厂修理。船上揺橹,别有专工制,全镇只南北栅二家,此业生计尚属稳健。

青乌镇的南栅、西栅,有制造客船、驳船、田装船的造船厂,这些造船所为民间经营。在民国初期,乌青镇的南栅、西栅两处有大约三十个经营造船业的家庭造船厂。至于内河船只使用的橹,则有专门的作坊制造。

综上所述,到了明代,由于历史地理形成的环境,江南复杂的水路网发达。内河船通过对这一水路网的运用,担负起江南地区运输及交通的任务。

明代留下的关于水路交通的史料很少,因此无法考证航路等具体情况。但通过使用清代、民国史料进行推测,不难得出在这一时期,水路网迅速发展,并形成了连接各个市镇之间的主要航路这一结论。在这些航路之上,装船、田装船、航船作为日常生活中的客货运输工具被广泛运用。另外,在农村,农船是农民生活中不可或缺的多用途交通工具。

水路网既是交通道路,又是商品流通的道路。王士性所说“江南用舟船,无马”的情况,便是这一点的最佳印证。

作为中国史研究的诸多课题之一,连接江南与江北之大运河的流通以及水运为先学所注目,至今为止的研究业绩颇丰。但是,与大运河相连接的长江流通、水运方面的研究并未能取得充分进展。近年来,长江在历史上发挥的作用渐渐引起学界的重视。在日本,桦山纮一编著的《长江文明与日本》

得以出版,书中收录了梅原郁著《中国史中的长江》

得以出版,书中收录了梅原郁著《中国史中的长江》

以及加藤祐三著《近代史中的长江》

以及加藤祐三著《近代史中的长江》

等论文,在这些论文中,学者们指出了研究长江的重要性。

等论文,在这些论文中,学者们指出了研究长江的重要性。

在中国,长江研究的重要性,也逐渐为历史学界所认识。近年来,中国唐史学会、湖北省社会科学院历史研究所编《古代长江中游的经济开发》

以及牟发松编《唐代长江中游的经济与社会》

以及牟发松编《唐代长江中游的经济与社会》

等著作被出版,另外,在经济学的领域,也有孙尚清主编的《长江经济研究——综合开发长江的构想》

等著作被出版,另外,在经济学的领域,也有孙尚清主编的《长江经济研究——综合开发长江的构想》

等著作被刊行。由此可见,长江的研究,不仅在历史学领域上为人注意,而且在现代经济等领域之研究中,也引起了中国学者的重视。

等著作被刊行。由此可见,长江的研究,不仅在历史学领域上为人注意,而且在现代经济等领域之研究中,也引起了中国学者的重视。

但是,关于14—19世纪,也就是明清时代长江水运史的研究,至今为止还没有取得充分进展。所以在本章中,笔者欲就明清时代长江的流通以及水运史,作一些论述。

在明代,长江在经济上的重要价值,是于景泰元年(1450)年被认识到的。《大明会典》卷三十五,《课程四·钞关》中有:

景泰元年,差主事二员,于湖广金沙州、江西九江监收船科钞,一年更代。

湖广省武昌府江夏县的金沙洲以及江西省九江府均位于长江流域,明朝为了向过往船只收取税金,向这两个地方派遣了负责税收的官员。

关于金沙洲,清人顾祖禹的《读史方舆纪要》卷七十六,《湖广二·武昌府·江夏县》中有:

金沙州、在西南江滨。

亦即是说,金沙洲位于湖北省武昌的西南方向,在长江之滨。另外,关于九江关,嘉靖《九江府志》卷九,《职官志·公署》中有:

户部分司在郡域西门外,景泰庚午,朝廷用议者言,于九江府地方设立钞关一所。凡船只上下,计科多寡,收钱钞有差,以供经国之费。是年,户部主事李蕃始领其事。

该书卷十六,王汝宾的《新迁九江钞关记》中有:

景泰初年,以国用不敷,确舟税以充之。四方商舟,骈集其地,实当合流会派之冲。

景泰庚午元年(1450)设置向通过该地船舶征税的钞关,这恐怕是由于九江作为长江流域商品流通的要地,其重要性受到人们关注。

《大明会典》卷三十五中,记有九江、金沙州等地钞关的设置、停止、再次设置等数次改变,由此可知,长江流域的商品流通,是在15世纪上半叶变得频繁起来的。

另外,到了成化七年(1471),长江流域的其他地方也被注目。明《宪宗实录》成化七年三月戊寅(五日)条中有:

增置工部属官三员,往直隶太平府芜湖县、湖广荆州府沙市、浙江杭州府城南税课司三处,专理抽分。前此三处,客商停聚,竹木市卖,有司惟收其课钞。

亦即是说,明朝向长江流域的安徽省芜湖、湖广省荆州府江陵县的沙市以及长江河口以南的杭州这三个地方派遣了对商品流通征收税金的官员。关于芜湖,《读史方舆纪要》卷二十七,《江南九·太平府·芜湖县》中有:

芜湖实为要冲也。今商旅骈集,明天启中置榷关于此。

在清代,芜湖也是商人云集的地方。关于沙市,《读史方舆纪要》卷七十八,《湖广四·荆州府·江陵县》中有:

沙市城,府东南十五里,商买辏集之处,相传楚故城也。亦谓之沙头市。

传说中沙市是楚国的故城,也被称作沙头市,该地也是商人云集的地方。

芜湖、沙市等地之所以备受注目,是由于在这些地方商贾云集,有竹材、木材集散的专门市场。明朝选择在长江流域的芜湖和沙市二地征收商品交易税的事实暗示了在15世纪下半叶,长江水运波及的范围相当广泛。

到了清代,长江流域的商品流通更加活跃。汉口是长江流域的一个大城市。清人钱泳在《履园丛话》十四中说:

汉口镇为湖北冲要之地,商贾毕集,帆柱满江,南方一都会也。

从这个例子中不难看出,有数量巨大的帆船从长江流域的各地航行来到此地。

长江的水运是依靠帆船的航行维系的。但是,目前为止的研究并未分析航行于长江流域的帆船种类以及到达长江流域各地的帆船数量多寡。因此,笔者欲以清代,特别是清末的资料为基础,就帆船数量等进行考察。

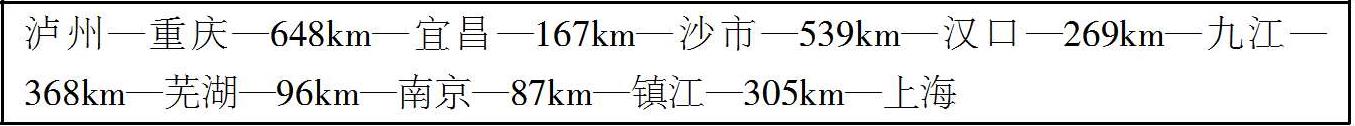

自长江口的上海之长江之滨主要城市的里程表如下:

下面就这些主要城市的到港船只情况进行考察。

关于航行于长江之上的帆船的特色,可从清代通过九江关的船只中窥知一二。《宫中档乾隆朝奏折》第三辑,两江总督尹继善乾隆十七年(1752)五月二十一日的奏折中有:

九江关征收船料,每年税银之盈缩,实视所到船只之多寡。而所到船只中,又有大小之别,如船大则料自多,船小则料自少。历来货物,米粮俱系大船,人载多系小船。岁时丰歉,气候阴晴,既有不同过关船只。

通过九江的船只中,大型船只主要运输米粮,小型船只则主要运输人员。该奏折中,还提及雍正十三年(1735)一年之中,通关九江的船舶数量为42615只。

乾隆十五年(1750),自年初开始,两个月又十二天中通关船只数为7349只

乾隆十五年(1750),自年初开始,两个月又十二天中通关船只数为7349只

,如果按照这个数字进行推算,则该年通关的船舶约为38000只。乾隆十五年十一月初三日江西巡抚兼提督衔阿思哈的奏折中有:

,如果按照这个数字进行推算,则该年通关的船舶约为38000只。乾隆十五年十一月初三日江西巡抚兼提督衔阿思哈的奏折中有:

查,经征底簿,乾隆十三年分该关共过时满等船四万八千二百五十只,乾隆十四年分共过时满等船四万四千七百九十五只。又查,该年江浙与江广米价相等贩运者稀,过关船少,是以税数比较十三年分少银二万九百三十余两,亦属有因。

从该奏折中可知,乾隆十三年通过九江关的船舶有48250只,乾隆十四年通过该关的船舶则有44795只。从这里可以推测,在18世纪上半叶,每年通过九江关的船舶应该在4万只以上。

在汉口,光绪二十年(1894)至光绪二十四年(1898)年间,每年约有2200—2500只来自四川、陕西、河南、湖南、江西和湖北各路的船只寄港。

光绪十八年(1892)至光绪二十七年(1901),一年有约20000只至30000只来自湖南、湖北、江苏、安徽以及江西的船舶寄港九江。

关于芜湖,虽然没有清末寄港的数据,但是在稍后的中华民国元年(1912),有船34702只寄港。寄港芜湖的船只主要来自江苏省临近大运河的江都县、湖北省中处于长江流域的各地以及湖南的湘乡和江西各地。

1935年5月刊行的《第三次申报年鉴》,《交通·航运·中国航路》中提及,长江是中国最大的内河航路,这条河的主要通航路线是自上海至重庆的河段,这一河段又可分为以下三个区域:上海至汉口的600海里,汉口至宜昌的370海里以及宜昌至重庆的350海里。

航行于长江上游及中游的船只主要有“川船”、“南船”以及“戈船”。“川船”是四川船的总称,主要航行于重庆至宜昌之间;“南船”是湖南船的总称,主要航行于湖南各地至汉口之间;“戈船”则是湖北船的总称,其大部分是航行于长江支流汉水之上的小型船舶。

关于重庆的民船情况,东亚同文会调查编纂部编写的《支那开港港场志 第二卷 扬子江流域》中有:

航行于宜昌、重庆之间的民船,因船种、船形大小以及所属地等志不同,附有种种名称。此等民船,乃依据多年经验,以水路之便而制,其舵机殊为强大。且船主有备长棹,船中有以此棹助舵机之构造。船之大者,可积二千担,小者可积一百担之上。现将著名之船种列举如下。

在接下来的部分,该书列举了以下34种船舶的名称:白板麻雀尾、收口雀尾、南板麻雀尾、麻阳船、辰驳子、鳅船、五板子、舿子船、阴阳船、乌龟船、马耳声、厂麻口秧子、原板、舵龙子、小表驳子、鹅儿子、草菜船、毛鳅、锅钟头、

船、大河船、毛板、烟火船、

船、大河船、毛板、烟火船、

哥、老雅秋、南河船、材杆船、百甲船、牛头船、乌江子、钓钩子、表边子、麻秧子、牯牛船。

哥、老雅秋、南河船、材杆船、百甲船、牛头船、乌江子、钓钩子、表边子、麻秧子、牯牛船。

关于重庆和宜昌之间的航行时间,由船舶的大小,长江的水量以及风向的不同而不尽相同。一般来说,在丰水期,上航需要一个月至一个半月,最长需要三个月,而下航需要七八天。在枯水期,上航需要三十天左右,而下航需要八至十二天。

关于宜昌的民船,《支那开港港场志 第二卷 扬子江流域》中有:

在宜昌,民船有南船及川河船两大种类。南船负责此地与扬子江下游地方之运输,川河船则为跨越山峡之险,负责与四川省之间运输者。此等民船之种类,有八十种以上,其主要者如下。

书中列举的船舶名称,自宜昌航向长江下游的南船,有驳船、巫江子、小驳、鳅江子、鸦梢子、满江红、沙窝子、溜子、摆江子等9种

,而自宜昌溯江而上,穿越三峡开往重庆的川河船则有麻阳子、鹅儿子、麻雀尾、扒窝、辰驳子、划子、鳅船、五板、辰条子、脚船、辰扁子、三板、挠摆子、跨子、沾阳子等15种。

,而自宜昌溯江而上,穿越三峡开往重庆的川河船则有麻阳子、鹅儿子、麻雀尾、扒窝、辰驳子、划子、鳅船、五板、辰条子、脚船、辰扁子、三板、挠摆子、跨子、沾阳子等15种。

在这15种船只中,除跨子是专门运输旅客的客船之外,其他的都是货船。这些船只,开往长江上游的重庆、万县、虁州,湖南长沙、常德、湘潭,以及湖北省内的沙市、汉口等地。

在这15种船只中,除跨子是专门运输旅客的客船之外,其他的都是货船。这些船只,开往长江上游的重庆、万县、虁州,湖南长沙、常德、湘潭,以及湖北省内的沙市、汉口等地。

关于与宜昌同在湖北省的沙市,该书中有:

关于与宜昌同在湖北省的沙市,该书中有:

沙市为四川贸易之中继地,故民船来往极其频繁,常呈帆樯林立之景象。伴随宜昌开港与汽船航行之开始,该地亦渐显衰落之景象。但时至今日,内河及扬子江上民船之航行仍盛,出入沙市之民船数量亦不少。

由此可知,到了20世纪20年代,虽然汽船已经通航,但在沙市,帆船运输仍较为繁荣。沙市的民船,根据所属地方的不同,可以划分为三大类:四川省籍的川船、湖南省籍的南船以及湖北省籍的划船。四川省的川船,在上航之际主要运输棉花、土布以及咸鱼等货物,下航时运送盐、药材、砂糖等物品。川船一般每年往返一次。

湖南省籍的南船来往于沙市、宜昌与湖南各地之间,从湖南航往宜昌方向时装载湖南生产的大米,从宜昌方向返航回湖南时则装载四川省的物产、胡麻粕以及各类洋货。湖北省籍的划船主要来往于沙市与汉口之间。

在该书中提及的寄港沙市的船只中,川船有麻阳子、麻雀尾、毛鱼鳅、三舱船、舿子船、挠摆子、扒窝子、辰拨子、艄麻阳、五板等10种,南船有津市

船、仓港

船、仓港

船、浏阳

船、浏阳

船、乌江子、倒扒子、鸭艄划子、津市驳船、衡州小驳、桃源驳子、郴州小驳、巴杆、长船、辰条子、龙阳飘子、沙窝子、小麻阳、铲子等17种,划船则有荆帮划子、螺山鸭艄、黄陂扁子、拖扁子、鸭艄、满扞、襄阳扁子、宜都峡划子、河溶挠摆子、宜都挠摆子、义渡鸥船、驳船等12种。

船、乌江子、倒扒子、鸭艄划子、津市驳船、衡州小驳、桃源驳子、郴州小驳、巴杆、长船、辰条子、龙阳飘子、沙窝子、小麻阳、铲子等17种,划船则有荆帮划子、螺山鸭艄、黄陂扁子、拖扁子、鸭艄、满扞、襄阳扁子、宜都峡划子、河溶挠摆子、宜都挠摆子、义渡鸥船、驳船等12种。

关于汉口、九江以及芜湖的民船情况,将在本书第3篇中详细论述,故在此欲先叙述位于长江下游区域,长江大运河汇合之处的镇江的民船的情况。

关于镇江,《支那开港港场志 第二卷 扬子江流域》中有:

镇江为扬子江、大运河以及附近无数水路之中心,因此来到此地之民船数量极多,常有数千只民船停泊。

由此可知,民船主要通过江北运河航路、江南运河航路、长江沿岸以及沿海地区四条航路来到镇江。

该书中列举了18种来到镇江的民船:大焦湖、宁国船、南京凉篷子船、江浦船、六合船、扬州府船、邵伯划子船、扬州帮船、镇江课船、驳船、邵伯湖船、小泛船、崇明沙船、宁波船、山淮船、泰州装盐关驳、开稍大江划以及小湖广划子。

该书中列举了18种来到镇江的民船:大焦湖、宁国船、南京凉篷子船、江浦船、六合船、扬州府船、邵伯划子船、扬州帮船、镇江课船、驳船、邵伯湖船、小泛船、崇明沙船、宁波船、山淮船、泰州装盐关驳、开稍大江划以及小湖广划子。

关于自镇江至长江的民船航行,该书中有:

关于自镇江至长江的民船航行,该书中有:

长江一带,上自湖南湖北,下至江口之间,无不出入此地者。最为频繁地通过此地及对岸瓜洲之民船,乃安徽、江苏两省之民船。

由此可知,来到镇江的船舶中,有自湖南省、湖北省远道而来者。来到镇江的民船中,以大焦湖为最大,《支那开港港场志 第二卷 扬子江流域》中有:

大焦湖 此种船为硬木所造,其载重从四百五十担至九百担,帆樯三支,造船之费用为一担一元六角。内外乘员从四人至八人,由安徽之芜湖、池州等地,载米而来,返航时多为空载,有时亦载棉制品、砂糖等杂货而归。

可知,此船来自镇江上游的安徽省芜湖、池州等地,其运输的货物以米谷为主。

在长江下游,有各种民船被使用。关于这些民船的名称,由于船的产地不同,种类繁多,故要以总称区分这些船只很困难。例如,在长江河口附近的南京,寄港的船只中不仅有来自长江流域的湖南、湖北、江西、安徽、江苏等地的民船,还有来自宁波、广东、福建、牛庄等地的海船。

在明清时代,伴随商品经济的发展,航行于长江之上的帆船数量也有增加。特别是以九江为中心的长江中游地区,自18世纪中叶至20世纪初叶,每年大概有4万只帆船通过。这些帆船,在粮食等货物以及人员的运输上,发挥了极其重要的作用。在今后,有必要对长江流域各个港口的水运情况进行个别研究。

China,Imperial Maritime Customs,Decennial Reports,First issue,1893.

China,Imperial Maritime Customs,Decennial Reports,Second issue,1906.

China,Imperial Maritime Customs,Decennial Reports,Fourth issue,1924.