豫西黄河平原,是中国新石器时代人口最为众多、种族最为复杂的地区。不同的人群、种族在这里互相交流,彼此激荡,可谓是集中国新石器文明之大成,在其晚期散发出瑰丽的色彩。

公元前2000年左右,已经有许多部落在这一地区共存,彼此之间应已逐渐发展出互相合作的制度。我们可以假想:部落共同议事时,有主事的带头人,并从强大的部落中拥戴众人钦服的首领。传说中,唐尧、虞舜与夏禹是三代贤君圣主,尧禅让于舜,舜禅让于禹。但实际上,未必是他们主动禅让,而是部族中更强大的后起者取代了前者的领导地位。

历史传说经常将尧、舜、禹当作三个具体的人物,而且其先后顺序也依次排列。实际上,我认为尧、舜、禹代表了三个族群。他们彼此之间错综复杂的关系,不是“禅让”二字就可说明的,乃是族群间争夺霸权引起的纠缠。

可以说,在夏禹担任部落领袖以前,唐尧、虞舜两代已经发展了相当重要的部落会盟制度。当时很重要的中心据点,在今山西襄汾陶寺和河南偃师二里头,再加上陕北的石峁。这三个遗址,都有大规模的公共建筑或祭祀设备。我认为,石峁所代表的,是西北角落上河套地区农牧更替,各取其适宜的时间,作为当地的中心聚落。考古发掘显示,因为农牧更替而出现聚落形态的转变,石峁这一中心并不完全持续存在。另一方面,山西襄汾的陶寺可能是陶唐氏的活动中心。如果传说唐尧、虞舜的领袖地位确实存在,陶寺就可能是这些部落联盟聚会的中心点,但是离真正国家中心的首都地位还差一步。离陶寺不太远的偃师二里头,则是很大的聚落,而且规格严整,有宫殿以及其他建筑的分工,范围也很开阔,足够作为领导王国的首都。二里头出现大量的绿松石,保留在铜绿石作坊之中。由于绿松石是当时铜器镶嵌的主要材料,大量的绿松石也就意味着这里是铸造大量铜器的中心点。二里头离山西中条山西吴壁冶坊遗址的产铜区不远,这个首都位置的选择,也可能反映他们要掌握附近的重要资源,以供储备禹域王朝的大量物资,作为各族群直接交换和贸易的资源。因此,通过上述三个据点的对比,这一区域三个中心的性质就说明了三个聚落形态的差异。

但是,突然到来的洪水打乱了格局。而生活在运城平原的夏人却没有受到洪水的侵袭,只有他们可以南下救灾、救人。如众所知,夏禹成功治理了洪水,夏人的领袖地位也毫无疑问由此确立。夏人权力集团的结构已经超越一般的部落。在尧、舜、禹三代之后,夏成为权力核心,并建立了一个延续四百多年的朝代。中间不是没有变化,但整体来说,这一期间是夏人领导中国的格局。

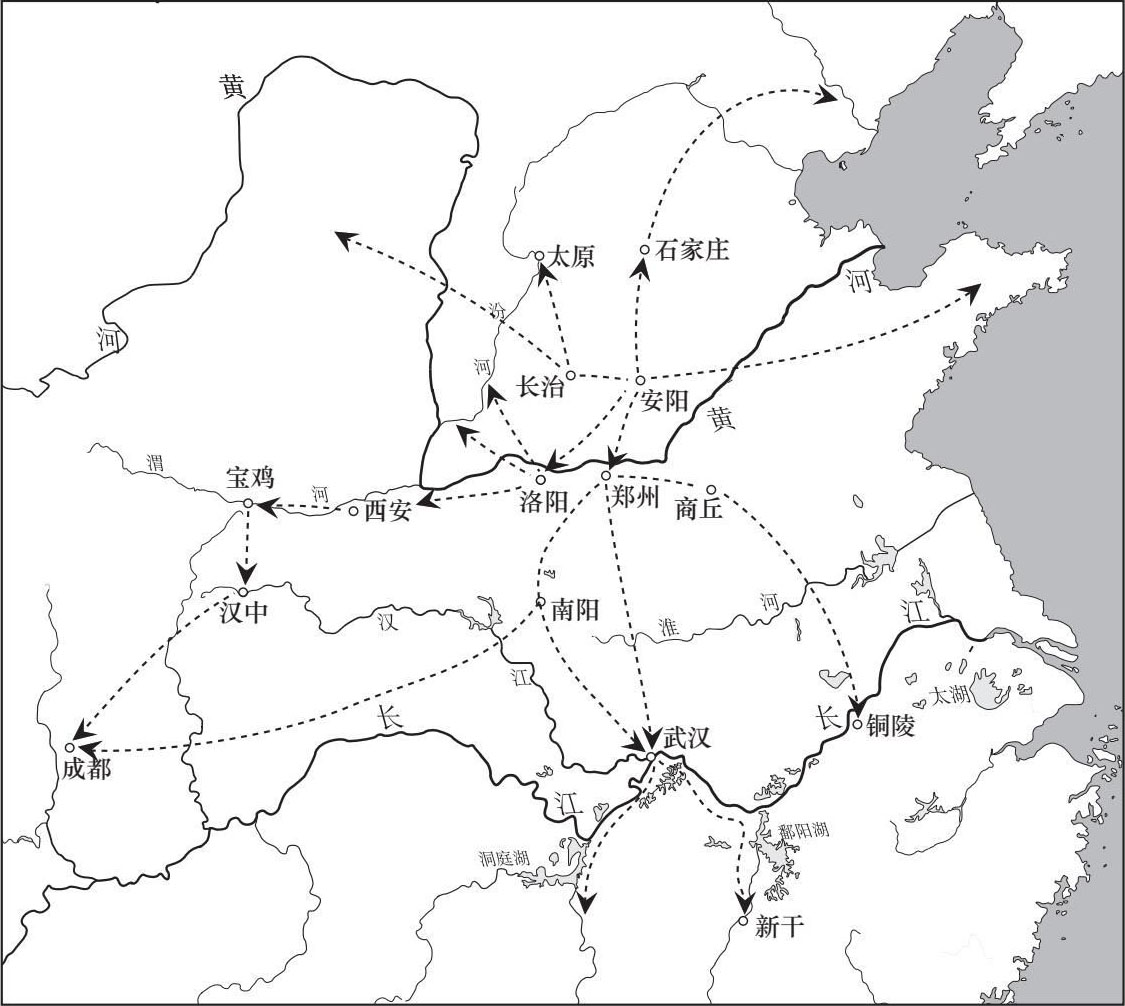

以我个人意见,河北的藁城作为商人的北方据点,其作用是占据北方游牧民族向南扩张的交通点,乃是一个防卫中心。盘龙城位于江汉平原,这个地区是从黄河流域跨入长江流域的重要基地。商人在此地设立一个大兵站,正如后世靖康之乱后,岳飞的军队必须在这个地区建立他们的军事基地。至于新干大洋洲,乃是面对着江、湖地区,在长江的中下游控驭长江三角洲,联系淮河流域,作为向东南扩张的立足点。这些基地只是兵站而已,不能当作都市的大聚落,如同许宏“大都无城”的意见:兵站式的据点,至多是次一级的权力中心或者储藏财富的地点。

历史上的商代其实只是部落集团,还不够“国家”的充分条件。商人的王,每隔一段时期就会带着“多子族”——他所领导的“子姓”分族——巡走一方。凡所到处,都要当地的部落降服于商的霸权:他们贡献礼品,商王会赏赐回礼,双方客气融洽。这些部落还派人加入商的部队继续巡游,整个巡游部队就像滚雪球一样越滚越大。这就使得后来的部落只能向商低头臣服,除此别无他法。以上陈述,很像古印度的“白马巡游”,单一部落的威权还有待常态化,更不说制度化为国家了。

前面我曾经说过,商代的“人方”乃是生活在山东和渤海湾地区的“东夷”。这一大族群,往西发展会碰到夏人,没有太多便宜可占;往北跨过渤海湾,本来就是他们的地盘;于是,唯一可以发展的地区乃是向南。商代的王室不断巡游四处,而董作宾先生排列的征“人方”的“日谱”,正好反映那一次特别举动的范围其实已经到了山东、江苏一带的淮河流域。

同一时期,中亚、西亚草原上的牧民发展了青铜业。青铜技术一点点向东传输:首先传入新疆、内蒙古,再经几个关口或通道,向南传进黄河中下游流域以及四川北部岷江流域;西边是从今天的河西走廊、河套地区以及鄂尔多斯传入;东边则是从张家口,中间经由雁门关所在的隘口进入中原。接续夏人的商代,最终发展出一个辉煌的青铜器时代。

地图6 商代主要巡游路线示意图

关于青铜文化的演变,过去一般争论之处,都集中在中国的青铜文化与中亚进入的青铜文化之间的关系,也因此牵扯到中国是否没有发展自己的青铜文明,而只是接受了西方的传统。拉长我们的视线,从五千年前中东开始发展青铜作为器物的原材料,其出现于人类文化确实是从西方开始。但是,如果我们从公元前5000年到公元前2000年之间这一长时段来看青铜文化东向发展的演变,其实就不是时间早晚的问题了,而是重大的质变:从中东到中国的甘青地带,那一地理上的空间,其青铜文化的表现,大致就是“斯基泰”或“鄂尔多斯模式”。青铜作为武器诸如箭锥、刀刃或者铜铺面及护心镜这一类的用途,此外都是一些零碎的、与牧羊有关的器用以及车马配件。而从四坝文化开始,就进入了中国的领域。很快,中国青铜的用途,除了武器、车马器等以外,大量用于制造礼器和饮用器皿。这一巨变,在四坝文化以东发展的重要性,都显示中国青铜器的特色,摆脱了与牧群移动有关的用途,而注重于国家组织、宗教信仰、世系传承,尤其表现于青铜器上的铭文,谆谆交代此处所说的特色。因此,中国的青铜时代意味着国家形成、天神崇拜、宗族绵延,如此特点,青铜铸器呈现的功能,就是完全在中国自己发展的文化框架内,摆脱了西方游牧族群用于装饰和武器的旧日传统。

行文至此,我必须声明:这一观点使我忆及当年与恩师李济之先生讨论青铜时代的问题,与青铜器皿之间的特色,他的意见我应当替师门发扬,提供给同仁参考。济之师已是古人,他对古代文化的发掘与解释,是我们必须纪念的一笔重要遗产。回想当年,济之师教导张光直和我,只言片语,无不涉及重要的课题。我们同学二人从老师那里学到的东西,此生铭感,不能忘怀。

商人统治阶级的架构,主要是“多子族”。出身“多子族”的贵族子弟,可能都是商人的军官,各自参加或领导一支部队。中国历史上第一个有文字记载的女将妇好,即是商代大将。据考证,她是商王武丁的王后,在出嫁前是商王国北部方国的公主。她屡次率军东征西讨,安阳殷墟妇好墓的出土实物可见,她用的武器是一柄8.5公斤重的龙纹青铜大钺,以及一柄9公斤重的虎纹青铜大钺。使用如此重的兵器,需要相当体力。

商人的时代,与夏人的时代完全不同。商人以武力征讨,压服各地原有的居民,掠夺农业产物,并掳取奴隶来从事各项劳动。他们自己则坐享掳掠的资源,大口吃肉,放怀痛饮。商的战斗队伍是混杂部队,在巡游时不断吸纳从属族群,队伍也越来越庞大。如前所述,商代可以说是个类似游牧军族用武力压服中原的时代。从考古遗址的出土物所见,商人酒具的种类与数量繁多,可见他们的酗酒风气。殷商遗址出土殉葬奴隶、仆役人数众多,也说明其草菅人命的恶劣行为——这是武力征伐部族的常态。

如前所述,类似的形式在古印度也能看到。公元前1000年左右的几个世纪,印欧语系雅利安人在占领印度西北部之后,向东南开发扩张的过程中,也采取了类似的方式:每隔一段时间,雅利安人部落的首领即率军巡游,由一匹白马带队,白马之所向即为军队之所至,压服当地的土著和部落。这些被降服的部落也派他们的部队,跟在雅利安人的部队后面继续巡游。雅利安人入侵印度后能成立新的大国家,就是经历如此过程。

商人行为中最可评议者,是他们以人为牺牲的习惯。由史语所发掘的殷商大墓可见:王者的陵寝在墓室之内,从亚字形斜坡走向中央墓室,每隔两三阶都会有一个半跪的侍卫,武装俱全,他们的骸骨三千多年来都是保持这种姿势,在死后保卫其主公的安全。墓室之内,四面分散的都是殉葬的朝臣和嫔妃的骸骨。大墓封顶,一层层的夯土埋葬了以千百计的骷髅,这些都是为了建造大墓而牺牲的奴工。围着大墓四边,又有许多卫队的埋葬坑:一个领队的骷髅在前面,领导着下面五到十个兵丁——这些卫队的总数也无法合计。最近,妇好墓的周边也发现了人殉的遗址。妇好墓墓室中央是其棺椁所在,四周有十六位牺牲者的尸首,分别见于三到四间边室,其中可能有替她保管各种用品的宫女。妇好的墓葬外面也发掘出很多头骨,大概也是筑墓的工人。

除了墓葬,商人的各种祭典和礼仪也有以人为牺牲的行为。在甲骨卜辞中,“用羌十人”一类的词句,意指以羌人作为牺牲品。甲骨文中有个“宜”字,意指为晒干的肉干——将人作“宜”,究竟是牺牲,还是食用?我们很难判断。

商人对于俘虏或者兵士,都可以活人殉葬。若以各个大墓计算,其牺牲的活人为数不下万计。以如此众多的活人作为牺牲,这个朝代很难说是个“文明”的时代。周人评价这一现象,说“始作俑者,其无后乎?”——即使以木偶代替活人作牺牲,周人仍认为会缺德无后。

周武王伐商,以“仁者吊民伐罪”为号召。周人以《尚书》的《康诰》和《酒诰》等篇目教训自己的贵族子弟,警戒他们不许酗酒,不许懒惰,必须勤于公务和政事。相较商代,在周人遗址中出土的酒器确实为数甚少。孟子见齐宣王不忍心以牛为牺牲,相较商人数万人为殉的礼仪,周人的心态的确文明多了——也难怪周人创业之时,处处号召推行仁政。无论如何,商周交替,在文明史上确实前进了一大步。

古代中国在发展的过程,由夏代的治水,到商代青铜文明的武装帝国,及至周代,终于达成一个统治者的姬姓及其同盟姜姓的联盟,而且纠合关陇、巴蜀地区的西戎组成联军。周人从关中往东征讨,征服了整个黄河流域,建立了周代的帝国。这个帝国的统治机制不是靠征伐,而是靠王子公孙的分封,在紧要的地点,由王子公孙的部队驻防戍守。如果封地的原住民反抗,则分散在各地的周人姬姓封国和姜姓盟邦就可对其包围、镇压。当地人面对新来的姬姜集团,唯一的选择就是融合,融入周人领导的庞大封建系统——这是中原的根本,也是古代中国的核心。

下面我们将讨论都市化现象在中国考古学上的意义。

一些大规模聚落出土,引发考古学家讨论:“都市化”(urbanization)是否为文明进度的重要指标。这一讨论,起源于考古学家芮德菲尔德对于两河流域都市的出现与两河文明同步发展的现象的考察。因为当时两河流域的“都市化”以城邦的形式出现,就将聚落的意义局限于城市,这是非常特殊的现象。芮德菲尔德原本的用词urban,乃是指“结构比单纯村落要复杂的聚落”,准确的中文表达可能应当是“聚落的多样化、复杂化”,城邦只是复杂的现象之一。

我认为在东亚地区,村落是许多线状分布的聚落群之一部分,一串的村落构成一个有中心的聚落群,或者一长串的聚落带之中也有一个重要的中心。这种在空间布局上的复杂化,黄河平原和长江流域都可以实现。相对于黄河、长江流域的广大空间,中东地区、两河流域的空间就显得狭窄,其内部布局的复杂化最终浓缩在城墙以内的权力中心,控驭四周的卫星分布,而形成权力结构的上下、内外之别。

而且,两河的城市都有一个自己的城邦主神,例如空气之神恩利尔(Enlil)就是苏美尔城市的主神之一。于是,对于城市外面的附廓聚落,就有权力的上下之别。在众神的天庭,各个城邦自己的主神在神界既有一定的亲属和主从关系,也可以将城邦群的结构最后扩充为国家结构。

在人类史上,出现于两河冲积平原上的小城邦开启了“城市”的历史。在欧洲古代史上,希腊在地中海沿岸的城邦群,以及在黑海、地中海的角落,出现了后来特洛伊战争所牵涉的城邦。其实这三群城邦都是高加索种白人从北往南扩散时在各地建立的据点,是以族群战士为核心的聚落,不过城外却是当地土人的田地。

这一段历史,在欧洲人的心目之中,是固有的历史面貌。因此在近代,他们开始主宰世界时,也成为他们心目中文明化第一阶段的样本。后来,欧洲历史上蛮族入侵,各建邦国,以至于欧洲人扩张势力,经由海道处处殖民,掠夺当地资源,开启了所谓现代世界的经济。这一段过程,在芮德菲尔德心中是历史的开始。在讨论近代史的专家们心目当中,海路上的临海城市也确实是近代世界地图的起点。然而,这一模式未必适用于解释欧洲以外的历史。

以中国考古学上的都市现象而论,许宏曾经有过很精彩的讨论,他指出了古代都市的多样性。在这里,我想从他的论点出发,先讨论中国第一、二区考古出现的一些都市。

根据2018年7月19日《史密松博物馆杂志》( Smithsonian Magazine )的资料,据印度一钟乳石洞内的石笋(Stalagmite)的同位素分析,距今四千两百年前,全球普遍存在一段长期干冷气候,称为“梅加拉亚期”(Meghalayan Age)。这种气候对于中国古代都会的分布格局,起到了决定性的作用。由于干冷,山东渤海地区本来是发展最良好的地带,而在此考验之下,社区缩小、人口减少,我称之为海岱地区的文化扩散。山东龙山文化后期,原本相当发达的农耕社区数量减少,规模也缩小,他们只能带着自己的文化转移到他处。另一方面,海岱地区的“祝融八姓”也向南方的长江流域和北方的坝上移动。

往西的扩散,在山西盆地的左右,东侧成为后来殷商的一部分;西侧则是神木石峁一带,亦即河套边上的“太原”,殷周时代不断有草原族群与农耕族群之间的战争发生。向长江流域的扩散,造成了在徐、淮以南直到江苏、浙江边缘,出现大型社群和都会,最终和良渚文化的后裔相接触,交接于上海的广富林遗址。

龙山文化与良渚文化的后裔接触前,在良渚原本的圣山群附近,终于结合成一个庞大的古代聚落群,其内部分布的大型墓葬,埋葬着掌神权与军权的显贵人物,有男有女,也有等级的差别。而且,各种随葬品以精美玉器为主,做工精致,形制复杂。这种“圣山”模式,如张忠培先生所指示,意味着神权与军权共同构成一个复杂的文明社会。张先生因此认为,“神、王国家”的形态已经有了清楚的呈现。我认为,如此大型墓葬既然以“圣山”面貌建构,这种遗址应当有如明代十三陵以及清代东陵、西陵,乃是国家最高统治阶层的家族陵园。

此后不久,终于在这一地带出现真正的原始瓷,还出现了江苏无锡鸿山遗址的硬陶,以及铸造钢铁的技术。如果单以良渚自身玉石为主的文化继续发展,似乎并不能真正转向、提升到更高级的陶器与金属铸品。我认为,正是“祝融八姓”或龙山的扩散,把他们已经充分掌握的高温烧制黑陶的技术带往南方。这一技术的特点,在于以较短的“直窑”迅速地累积高温;黑陶的陶土基本上是黄河河底的淤泥,包含许多无可分析的成分,这才使得蛋壳陶既薄且亮。这一技术如果转化为炼铸金属(铜或铁),正可将良渚的基础从晚期的新石器提升到金属器的时代。后世江苏、浙江一带以吴钩越剑和青瓷著称,正是在如此条件下,才得以顺利发展。

从海岱地区往南出发的“祝融八姓”,终于进入长江流域的“吴头楚尾”。最重要的发展,是在湖北的江、湖之间,“祝融八姓”的芈姓与当地荆楚山林的土著结合,将屈家岭文化改变为石家河文化。那一连串十几个聚落群围绕中央城市的结构,其壮观可想而知。

回到北方海河和渤海湾之间,旧日“五帝”的地区即是以“祝融八姓”为主;再加上龙山与尧王城有关的人群大量内移,终于在山西汾水与黄河相交之处,组织为陶寺文化。陶寺东边,也就是黄河下游扇形开展的尖端,延伸到后日的安阳以及当时略微靠北方的藁城,则是未来商人文化的基地,那里也有距离相近的几个大城市。陶寺遗址的西边,紧接着就是二里头遗址。这两个遗址,分别代表了后日的圣王尧和禹的基地。这一串黄河边上的都市,成为后来“三代圣王”传统的根据地。

在这些遗址上,我们确切地看见了青铜礼器作为青铜文化时代出现的标志。我们也必须注意:青铜在中东的出现,确实比中国早一千余年,但是,在秦陇以东出现的青铜文化乃是以礼器为主体,与西方中东一带以武器、铺面、盔甲以及车马具为主体的用途完全不同。中原的青铜文化范围内,则有湖北铜绿山、山西中条山以及黄河泛滥区的铜陵、铜城几个矿区,这些矿区见证了中国青铜文化全面的本土化。

在神木石峁遗址,出现了农牧之间交替占有城市基地的现象。这种转换,也正好印证了王明珂所指出的:亚洲普遍有干冷气候,而造成了这种“摆动”。

秦陇一带,东边的延伸是石峁、神木,往西则是三星堆文化——这一文化具有浓重的内陆“斯基泰”色彩:那些铜面具,我认为就是中东地区金铺面、铜铺面的夸张表达。在秦陇地区一左一右这两个例子,其都市的性质确实与陶寺、二里头并不一致。可是我们也必须注意:“治水圣王”夏禹的原型,也就是在黄河上游。而三星堆往南发展,就和前面所说的荆楚文化的基地相去不远。

这些大都市的出现,与中东、两河的大都市不同之处,乃是中东或古希腊的城市都与某一天神有关,而一连串城市的保护神,则组织为天上的“神庭”——这种城市的“商业性格”和“神圣性格”,是纠缠难分的。而在中国,陶寺、二里头以及商代出现的大城市,其规模类似国都,则是“人王”取得神佑而发展为“圣王”,人间的统治者,必须要以其行为、品德向上苍求取福祉。这种道德与政治纠缠的现象,此后终于在中国的古典时期,即商周易代时,将政权、秩序、道德与人间都整合为不可分割的系统,也成为世人评骘主政者行为的尺度。

陕西神木的石峁遗址,前面我们已经讨论过,地处农牧交错带,因着气候和湿度的改变,华夏的农夫要面对北方牧民的挑战。为了争夺这一带的土地,农夫们必须要有防卫的据点,保护他们耕作的田地。于是,城墙之内会有权力中心的大宅,也会有储藏物资的空间。但是这个城内和城外居民都是同一群人,只是分工不同——并不像希腊古代城邦,城内是征服者的领袖,城外是被征服的农夫,为供养城内贵族而劳作。

有三个大都市集中在黄河三角洲的西端,它们分别是陶寺、二里头和后来的殷墟(“大邑商”)。我认为,在夏代还没有成立时,陶寺坐落于东方汾河流域以至于黄河三角洲的尖端,乃是中国东部文明发展的主要舞台之一。那里有不同的部落,有不同的生活形态:草原上的轩辕氏所代表的牧人们,河流谷地中开始种植小米的炎帝所代表的农夫们,以及海岱与渤海湾两岸发展的红山文化与龙山文化,以采集渔猎和种植农耕等多种生活形态为生的大群落。这些族群的对抗与合作,免不了经由彼此的交换互享资源。中国历史上的尧、舜、禹三代,以及此前的颛顼等所代表的族群,正是在这个东方大平原上,发展了酋长聚会共同解决问题的方式,甚至产生一时的盟主,即所谓“三代圣王”。尤其值得注意者,舜的个人历史颇与族群之间的贸易脱不了关系。因此,这个地区几个大的都会,乃是东方各族群的联络中心。这个意义,也不是中东、近东考古学上那些城邦可以同日而语的。

至于二里头作为夏人的政治中心,确实有此可能。夏这一族群的所在地,我认为是以山西谷地尤其运城平原为主体。在泾水流域、河套东部,他们可以在气候良好时期发展农耕,将自己西北方的领土整合于夏域。二里头在夏人领土的东边,石峁在其领土的西端,这一整片“夏域”足够当作华夏的起点。

至于中国历史上,可以配合芮德菲尔德从中美洲考古学上建构的所谓的城乡关系理论,以理解城邦制度本身可能发生的转变形态,我以为是西周封建制度下,受封的封君所建立的都邑:城内是领主的治理中心和经济中心,城外则是乡遂制度与都邑分工。乡遂的居民中,有封君带去的农民,也有当地原有的居民。诚如芮德菲尔德主张,城邦乃是文化开始的起点,我们稍作修正:西周的封建制度确实建立了一个基础,将周人的天下观念建设为华夏大地的文化基础。

诸如东南沿海良渚古城这种大规模的城市,也可见于第二区。今天的湖北江汉平原一带,在屈家岭文化(距今约五千三百年至四千六百年)向石家河文化(距今约四千六百年至四千年)转换的时期,已经出现众多结构复杂的古城。其中最大的是石家河古城,以其为中心,周围还环绕着十余卫星聚落,共同构成大的都会区,在历史时空中与长江下游的良渚古城交相辉映。

但两者之间也有差别:石家河古城是一个中心城市,环绕十余卫星聚落的格局,显然是逐步发展形成的;而良渚古城却是先有规划,再有序兴建的。良渚古城所处的地理环境是水乡泽国,古城由内而外是宫殿区、内城、城墙、外城,外围还有一套庞大的水利系统;城内水网交错,要人工堆筑大量土台,再在上面营建房屋。这样一座古城,需要统一规划、统筹组织才能建设完成。

长江沿岸的南京、镇江一带,在距今三千多年前的铜石并用年代主要存在的是湖熟文化。湖熟文化的村落也经过相当的规划,比较常见的形式是以当地的河流、湖泊作为防卫,遗址则分布在沿岸的土墩或台地上。这种台形遗址需要事先择址规划,堆筑起突出地面的土墩,再营建聚落。良渚古城出现前后,长江中下游地区的古文化,呈现多姿多彩的并存或前后相错。我们必须理解,古代文化区之间讯息的交换并不如同今日一般便利;同时,在空间上看似紧邻的文化区,在时间次序上可能有相当的差异。因此,在同一个地区之内,不同文化同时并存,似乎并无显著的彼此影响,乃是不足为奇、可以理解的现象。

良渚的大城有建筑群体,也穿插着许多圣山,各有其仪式性的象征结构。如此复杂而堂皇的建筑群,有极大可能是仪式性或宗教性的中心。以我们所知为例:五台山有许多宫庙建筑,地区广大、内容复杂;峨眉山从上山到山顶,各种大型建筑沿着登山的道路,构成极为复杂的功能分区;武当山在高山绝顶,跨过巅峰建筑了一个大型的宫庙社区;恒山在绝壁上铺设栈道形的基础,建构复杂的宫庙社区。

在古代,如果若干族群有共同的信仰,他们很可能共同建立一个仪式中心,既不具有政治中心的功能,又不具有商业中心的功能。后面我们将讨论的三星堆这一“三星伴月”的中心地带,可以假设为宗教信仰的仪礼中心,而在原有的政治力量离开以后,被后继者以厌胜之术上掩下烧,以消除其原有的信仰力量。

除了宗教仪式中心以外,族群之间经常共同选择一个枢纽地带举办市集,以此为商业和交换的市场中心。这种枢纽地带在抗战前的中国处处可见;也会有若干永久性的大型建筑,再加上一个广阔的广场供群众交换其商品。我认为,陶寺或者二里头未尝不可能是这种聚会的中心,不必特别肯定其政治功能。甘肃居延的汉代遗址,便是边防的屯垦区,既非都城,也不是商业中心或祭祀中心。

从以上讨论,我想提醒各位:考古所见的大型聚落常常被解释为“国家”的都城。其实以现代人的经验,我们就可以理解:大聚落甚至于有宫殿形态的建筑群并不必然是政治中心,更不能以此说明这是国家体制的复杂群体。