以琮、璧、钺等玉制礼器为代表的良渚文化玉器,是良渚文化原始宗教形态的物化物,玉礼器反映了良渚文化的原始宗教形态。牟永抗指出,成组玉礼器是一种礼仪制度的开始。在中华礼仪制度形成过程中,玉礼器早于青铜礼器。在青铜礼器之前出现的成组玉礼器,是社会生产力提高和社会内部结构产生一系列变革的结果,是古代礼制开始成熟的重要标志,这一时期可称为“玉器时代”。玉器时代的遗迹主要分布在东南沿海等地的月牙形地带,年代在距今5000年前后,下限大体与夏商周三代相连接。玉器时代是中华文明起源时期的主要特征之一。

其中月牙形地带一般是指红山文化、苏北花厅、良渚文化和石峡文化等沿海地区。对于“玉器时代”的说法,学界也有一定争议,认为它并没有超越石器时代晚期已包含的社会形态,但都认可红山文化、良渚文化的玉器在中国文明起源中的地位和作用。

其中月牙形地带一般是指红山文化、苏北花厅、良渚文化和石峡文化等沿海地区。对于“玉器时代”的说法,学界也有一定争议,认为它并没有超越石器时代晚期已包含的社会形态,但都认可红山文化、良渚文化的玉器在中国文明起源中的地位和作用。

除了被认为是天地精气的结晶,且质地温和润泽之外,史前玉器受到重视,很大一部分原因在于它被视为沟通天地的神物。在原始时期万物有灵的观念影响下,玉的功能由审美装饰之物转变为巫觋事神的“玉神器”,受到了先民的崇拜。玉既是祭祀天地、沟通神灵的宗教法器,还是国家意识、礼仪规范、社会等级、财富权力、丧葬习俗的文化载体,且早于青铜器成为“礼”的象征物。文学人类学教授叶舒宪指出,玉文化的驱动要素是玉石神话信仰。从根源看,玉代表一种先于文明国家而存在的信仰系统,一种史前的拜物教。

良渚人开始规划和营建水利系统和都城时,也创造出一套以琮、璧、钺为代表的玉礼器系统,还创造出共同的观念象征符号——神人兽面纹神徽,建立起巫政合一的用玉制度。不仅许多玉器上雕刻有神徽图案,而且玉琮、冠状器、玉钺柄端饰等许多玉礼器的构形都与表现这一神徽有着直接的关系,再现了良渚人的文化、观念和审美。玉礼器系统及神徽纹饰,在整个环太湖流域的良渚文化玉器上都表现得极其统一,显示良渚社会存在统一的神灵信仰和文化认同。

在较为发达的稻作农业基础上,良渚文化区域内不仅发展出了治玉等手工业,社会制度也在发生激烈的变革。不同成员与部落在社会分工、经济实力等方面的不均衡,导致成员之间平等的关系被打破,社会中开始分化出不同的等级阶层。拥有更多财富与更强实力的首领及其家族成员,跃升为显贵者阶层,统领和管理整个群体,并享有众多特权,良渚文化也因此由氏族向国家的形态演化。而深受良渚全民崇尚与喜爱的玉器,也因此沾染上王权的色彩,被赋予了区分佩戴者身份、权力及地位的社会功能。

对良渚文化墓葬出土玉器的研究表明,显贵者墓葬与平民墓葬在随葬玉器的种类、数量、体量和工艺等方面呈现出很大差异。平民墓葬中一般只有少量零散的锥形器、坠、管、珠等小件玉器,至于琮、璧、钺三类祭祀重器以及琢刻纹饰的大件玉器则都为显贵者墓葬专有。良渚国王和权贵们通过标志身份的玉礼器及其背后的礼仪制度,创造了王权神授的统治理念,从而达到对神权、王权(军权)和财权的控制。

方向明认为,成组玉礼器可标识拥有者的身份、等级和地位,反映聚落等级和规模,是良渚复杂的社会组织结构的反映。玉作为特殊用品,琢玉工艺作为最高端的手工技术,需要耗费社会大量劳动力和生产生活资源,成组玉礼器需要一整套强大的社会组织来保障从资源获取到生产、分配的有序运转。成组玉礼器的不同种类和组合、不同品质和数量、形制和纹样的变化,以及成组玉礼器所反映的中心区域与区域中心之间的关系,体现了良渚社会等级和区域化差异的复杂性。

礼仪性和象征性的玉器,在中国古代文明起源中扮演了一个特殊的角色,是巫政结合时期的产物。确立身份、等级和地位的背后是全社会对于权力和治理秩序的认同,成组玉礼器作为一种得到整个良渚文化圈集体认同的文化标识符号,其内涵除了体现在象征军事统帅权的钺上,更体现在维系良渚神权社会的核心,即琮和神像——神权控制和神灵信仰的象征上。方向明指出,良渚文化成组玉礼器是拥有者身份、等级和地位的标识,彰显了聚落的等级和规模,是良渚文化复杂社会组织结构和文明模式的体现。

邓淑苹也提出中国新石器时代晚期曾经历过一个以玉作为生产工具和兵器的主要材料的阶段。张光直指出,西方考古学将史前时期划分为石器时代、铜器时代和铁器时代三个大的阶段,比中国少一个玉器时代,是因为玉器在西方没有发展得像中国那样的重要。玉器时代在中国正好代表从石器到铜器的转变,亦即从原始社会到国家城市社会的转变阶段,而这种转变在中国文明起源史上有它自己的特征。

邓淑苹也提出中国新石器时代晚期曾经历过一个以玉作为生产工具和兵器的主要材料的阶段。张光直指出,西方考古学将史前时期划分为石器时代、铜器时代和铁器时代三个大的阶段,比中国少一个玉器时代,是因为玉器在西方没有发展得像中国那样的重要。玉器时代在中国正好代表从石器到铜器的转变,亦即从原始社会到国家城市社会的转变阶段,而这种转变在中国文明起源史上有它自己的特征。

正因为如此,在1988年拍摄“中国文明曙光”系列科教片时,苏秉琦先生用“玉器时代”作为良渚文化的片名副标题,将介绍良渚的片名定为《良渚文化——玉器时代》。

正因为如此,在1988年拍摄“中国文明曙光”系列科教片时,苏秉琦先生用“玉器时代”作为良渚文化的片名副标题,将介绍良渚的片名定为《良渚文化——玉器时代》。

良渚社会的统治阶层通过一整套标识身份的成组玉礼器及其背后的礼仪制度,达到对神权的控制,从而完成对王权、军权和财权的垄断。良渚文化所创造的玉礼器系统以及王权神授的统治理念,也被后世的中华文明吸收与发展,玉琮、玉璧等玉礼器在商周时期继续沿用,成为《周礼·春官宗伯·大宗伯》所记载的古代祭祀天地四方的“六器”之一。

良渚文化玉器种类丰富、形制多样,主要有琮、璧、钺,以及冠状器、三叉形器、成组半圆形器、(成组)锥形器、璜、串饰、镯、带钩、(成组)柱形器、各类牌饰、端饰等40多种;玉礼器上常刻有神人兽面纹的“神徽”形象,是良渚古国共同崇拜的社会标识,用以表达良渚人的统一信仰。

“琮”是良渚文化中最具代表和最有特征的玉器,也是良渚玉礼器的核心。学术界认为琮是巫术仪式上巫师用来贯通天地的宗教法器,通常琢刻有神人兽面纹,或繁或简,在高等级的墓葬中才会出现。琮的基本形制大多为内圆外方,蕴含了良渚人“天圆地方”的宇宙观,圆象征天,方象征地,琮兼具方圆,象征着天地的贯通。琮是良渚人共同信仰体系的集中载体,琮的形制和纹饰的基本规范样式在良渚文化的早期阶段就已经确立,琮体结构、纹饰和使用方式都有特定的含义。巫师们以玉琮祭拜天神、地祇和祖先,传递祈求与希望。

良渚文化玉琮的基本形制要素包括圆形的外廓、四角、分割四角的直槽、中间贯穿的射孔,以及四角的神徽图案,琮的形制与纹饰讲究严格对称、一丝不苟。玉琮的外形都有意雕琢为内圆外方,上大下小的形制,中间的圆孔对钻而成,孔壁一般都略高于外围的四个方角,称为“射”。

琮是巫觋以玉事神的宗教法器,也就是说,拥有玉琮就掌握了“神权”。《反山》一书中指出,在所有的良渚文化墓地中,出土玉琮的地点也就10余处,其中只有反山、瑶山、寺墩三个墓地出土的玉琮超过了10件,其余只出土1—6件,同一墓地中凡是随葬玉琮最多的墓,随葬品也最丰厚,墓主人的地位也最高,如反山12号墓随葬6件,瑶山12号墓至少随葬6件,寺墩3号墓随葬33件,这几个墓都是同一墓地中的“王者”。一般认为墓主人“秉钺”是掌握军权,“握琮”是掌握“神权”,并认为它们是反映良渚文化先民贵族身份、等级的两个主要标志,这也说明当时指挥军事活动和主持祭祀宗教活动是各级贵族最重要的职能和权力,是“国之大事,在祀与戎”的真切反映。

1986年在浙江余杭反山良渚文化墓地出土的玉琮王(图2.3),是迄今为止雕琢最美、玉质上佳、体重最大的良渚玉琮,充分体现了琮的结构、琮和神像之间的关系。整器由透闪石、阳起石系列的软玉制成,呈黄白色带紫红色瑕斑。形状为扁矮的方柱体,俯视如璧形。通高8.9厘米,上射面外径17.1—17.6厘米,下射面外径16.5—17.5厘米,射孔外径5厘米,内径3.8厘米,重达6.5千克,全器制作规整,打磨精致。

图2.3 反山玉琮王(M12:98)

(图片来源:《反山》,文物出版社,2005年)

琮体外表四面平整,每面由4.2厘米宽的直槽分割成两组,再以仅0.1厘米宽的三条横槽分为四节。这件“琮王”琢刻有精巧独特、细致的纹饰,由直槽内的八组神人兽面图案和八组以转角为中轴线、四角上下并列的简化人兽鸟组合纹饰构成,对称工整,匠心独具。四面直槽上的神人兽面像采用减地浅浮雕结合阴线刻画的方式雕琢,每幅神像高约3厘米,宽约4厘米,结构基本一致,细部有差异,是良渚文化玉器上首次发现的最为完整的神人兽面图案。在最细致处,1毫米的宽度内可以刻划5道线条,互不重叠,堪称微雕。完整的神人兽面纹的发现,使我们认识到,这是良渚人崇拜的“神徽”,从而对良渚文化玉器的纹饰有了确切的认识。

许多玉礼器都可以在实用器中找到对应的原型,它们是实用器逐渐演变的结果,杨建芳等多数学者推定琮源于镯。在良渚文化的早、中、晚期均有数量不等的玉琮出土,形制和纹饰的发展序列有迹可寻。就其形制特征而言,良渚文化早期的赵陵山“方体素面琮”(M77:59)和张陵山“镯式琮”(M4:02)是琮早期形态的典型器。方体素面琮外形正方,中空内圆,似琮非琮,似镯非镯,更像是琮的半成品,或是演变过程中尚未成型的琮,两端无射口突出且缺乏沿琮角对称分布的纹饰。黄翠梅认为,赵陵山方体素面琮是良渚文化玉琮的最早形制。镯式琮呈圆筒形,有对钻大圆孔,孔径偏大,不宜作为玉镯穿戴;琮体不分节,两端稍突似射,外壁有四块大小相同、间隔相等的长方形凸面,各有一组阴线琢刻的兽面纹,为迄今发现的年代最早的兽面纹。镯式琮外表无琮角,也不具备典型玉琮所具备的纹饰沿琮角对称分布的特征,二者各自体现了玉琮“方”和“圆”的部分造型特征。

琮的纹饰特征表现为以琮角为中轴装饰对称的以神人、兽面、鸟为母题的单独或组合图案,繁简不一。刘斌按照横截面的不同,将玉琮分成横截面为圆形、弧边方形、正方形三式,并认为其演变关系为圆形→弧边方形→基本为正方形,表现出由圆到方的发展趋势。观察上述三式琮的兽面纹情况,可见纹样的演变是沿着形象由繁细到抽象简化这一规律发展的,几乎与琮体的演变保持同步。兽面纹层次的多少,即琮的节数,往往与琮的高矮有着直接的关系。

还有一个有趣的现象是,多节琮一定是上大下小的,这种头重脚轻的设计似乎太不近人情,以致乾隆皇帝和很多海外博物馆,不认得上面的神人兽面,都把它们倒过来放稳才踏实。

还有一个有趣的现象是,多节琮一定是上大下小的,这种头重脚轻的设计似乎太不近人情,以致乾隆皇帝和很多海外博物馆,不认得上面的神人兽面,都把它们倒过来放稳才踏实。

玉琮的器型变化呈现由矮到高、由单节到多节的发展趋势,而纹饰的变化则由具象趋向简化、抽象化。除了单体的琮,琮的形式还被雕琢在锥形器、柱形器上,还衍生出一类管状小型琮,称为小琮或琮式管,多与其他玉器存在配伍关系,即作为串饰的一部分或玉钺的挂饰。

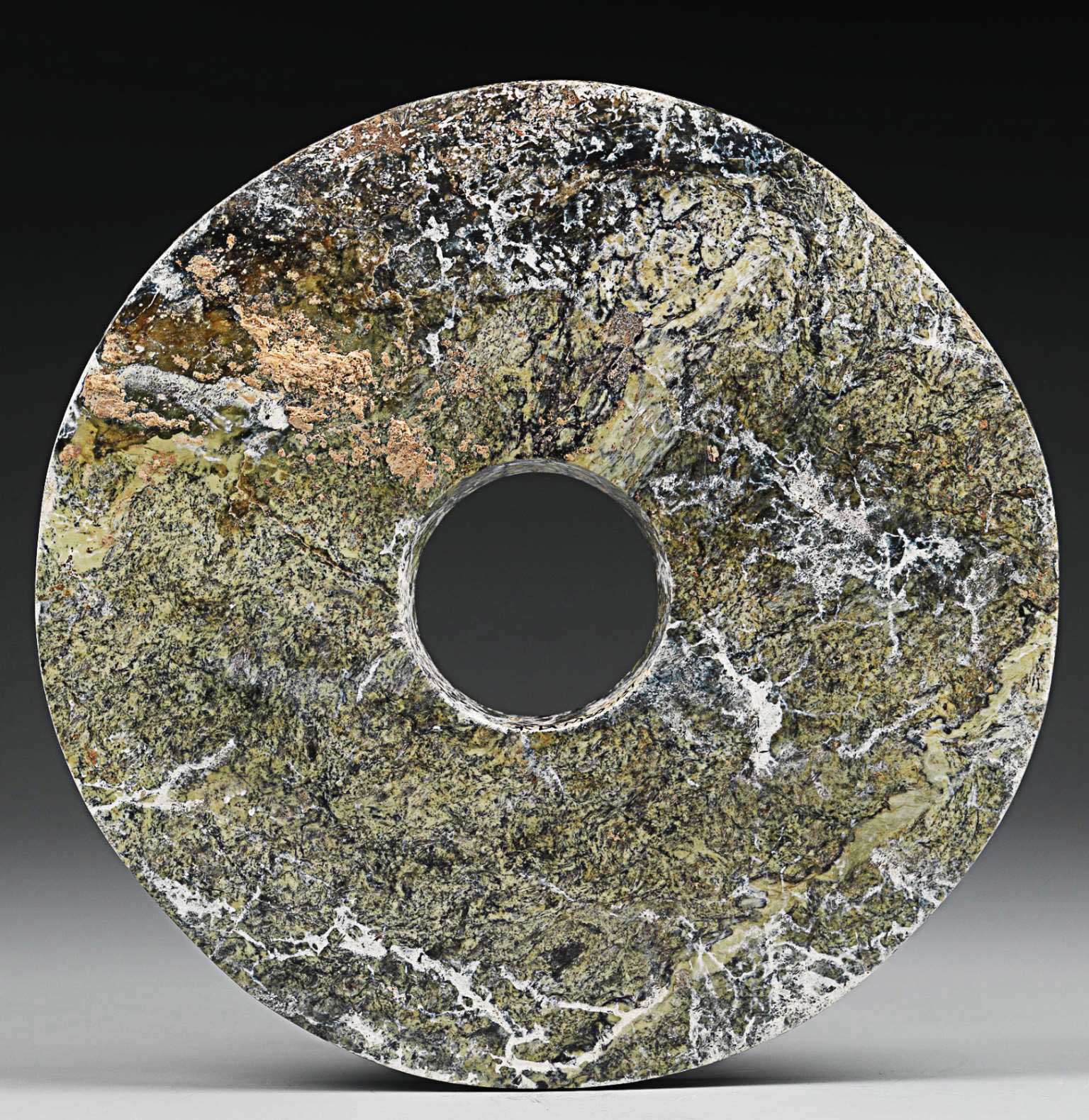

璧是一种扁圆形中间有孔的玉器,《说文》释“璧”为“瑞玉,圆器也”。璧是良渚文化中出现的新生事物,为良渚文化玉器乃至中国玉器的典型代表之一。玉璧源自上古先民的太阳崇拜,亦有人认为源自纺轮或环形石斧,其功能和作用因时而异。这种器型在红山文化、凌家滩文化中已出现,但当时多用作身上配饰,直到良渚文化才转变为一种祭祀的礼器,也有学者认为其是财富的象征。

良渚文化玉璧(图2.4)一般呈扁圆形,孔径绝大多数不到直径的一半,多素面,少数有以“鸟立高台”为主题的刻符等纹饰,是最为盛行的良渚重器,出土时一般位于墓主人胸腹以下直至脚端的部位。良渚文化中标准形态的璧,以反山M20:186为代表,该璧外径18厘米,厚约1厘米,孔径5厘米,外径与孔径之比为3.6:1,是良渚文化玉璧的黄金分割比例。反山是迄今出土璧数量最多的墓地,达130件。除了少量璧加工圆整,打磨精细之外,墓室内成堆叠放的璧加工粗糙。考古学家认为可能同样形状的璧包含的礼仪意义有别,或具有财富的象征意义。

图2.4 良渚文化玉璧

(图片来源:良渚博物院提供)

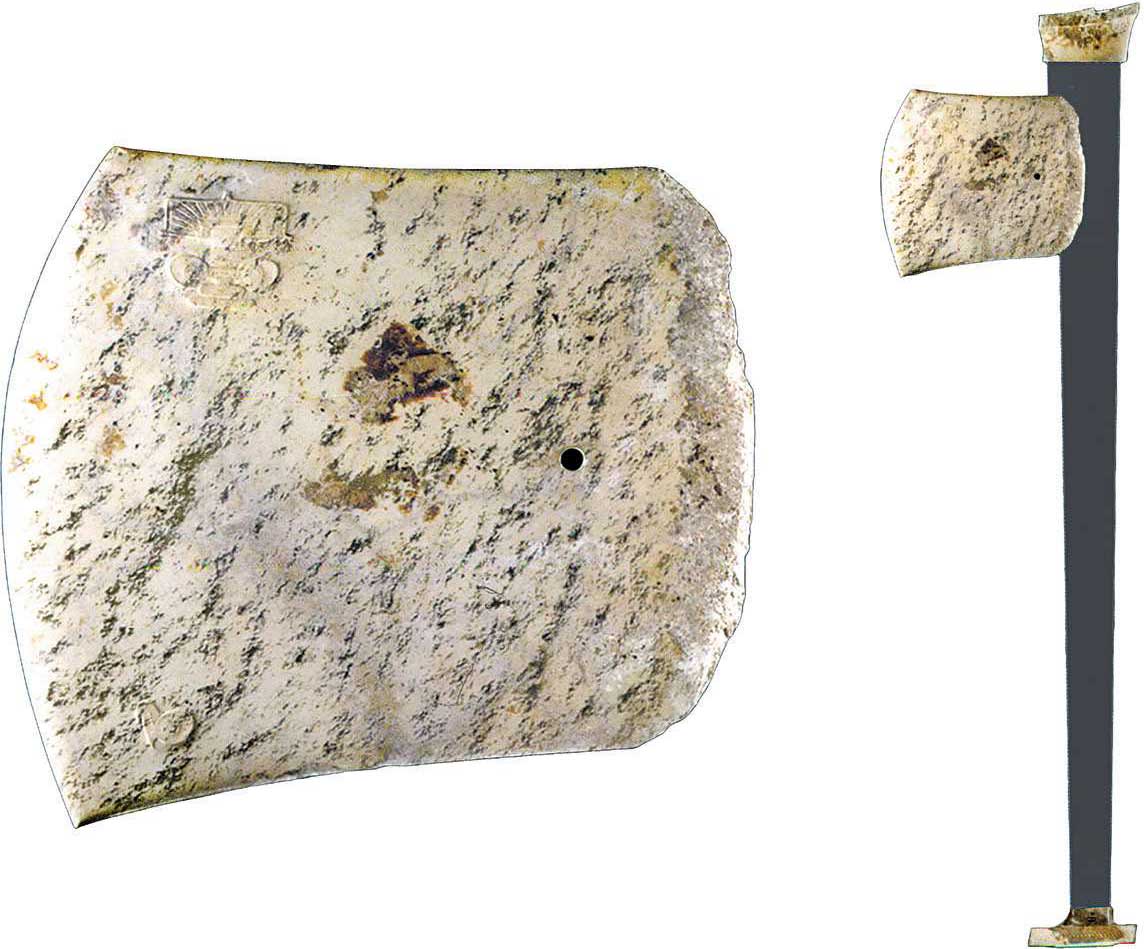

玉钺是高等级墓地中男性权贵的随葬品,一般为素面,每墓一件。玉钺的器形源于作为生产工具的穿孔石斧,最早始于崧泽文化的石钺,至良渚文化时期,已经基本脱离了生产的实用功能,成为一种随葬品。良渚文化的钺,可以分为玉和石两种,其形制没有太大差别,只是质地的差异反映了墓主人身份的不同。玉钺与玉琮、玉璧一起构成了用玉制度的核心。

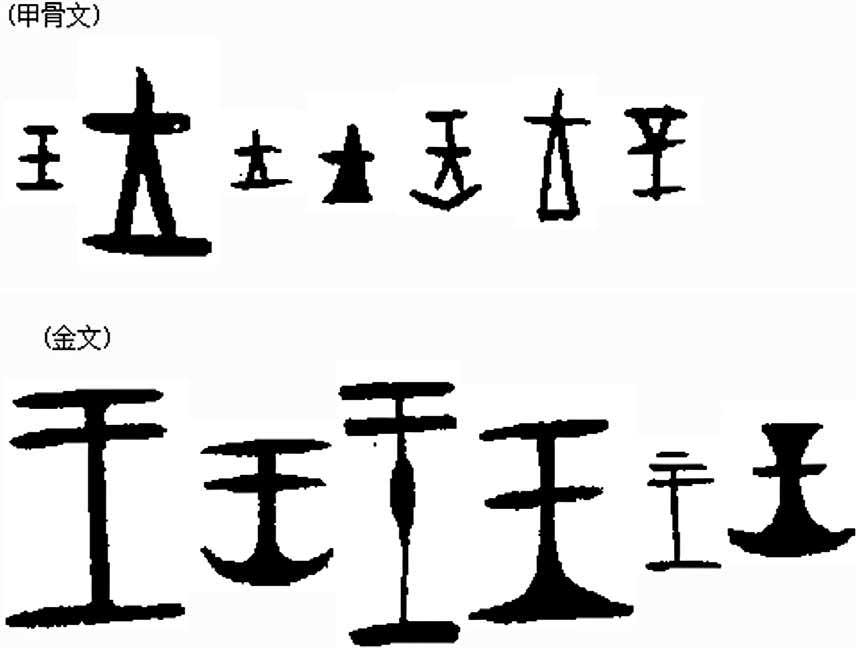

良渚文化玉钺之玉硬度较低,玉钺往往无使用痕迹,甚至不开刃,故玉钺无实用价值,当是军事指挥权的象征。在甲骨文和金文中,钺是“王”字的本形(图2.5)。玉钺被认为是一种象征军事指挥权及施政权力的重要礼器。良渚文化玉钺一般有长方梯形玉钺和扁方梯形玉钺两种类型,高等级的玉钺形制一般由玉钺本体和钺柄(柲)、冠饰(瑁)、端饰(镦)三部分组成,钺柄大多为木制,因此早已腐朽消失。

玉钺中的重器“钺王”(图2.6),与“琮王”出于同一墓中。玉钺的两面各刻了一个完整的“神徽”,神徽下方也有“神鸟”相伴。与之相配的还有玉钺两端的装饰(瑁和镦),也就是安上柄后位于木柄头尾端的玉质装饰。这类装饰在刚发现时尚不知为何物,发掘者曾经根据外形称其为“舰形器”;后来,在发掘中观察到了它们和玉钺配套放置的情形,又对照其他完整的石钺模型,才确定了它们与玉钺的组合关系。这种豪华玉钺仅发现于良渚遗址群,以及上海青浦福泉山、江苏苏州草鞋山和常州武进寺墩等极少数的高等级聚落中,彰显了“王权神授”的远古统治观念。周武王伐商的时候,曾有“武王左杖黄钺,右秉白旄”的记载。而玉钺(如反山钺王)通常位于墓主左侧,可能是左手所持。

图2.5 钺是甲骨文和金文中“王”字的本形

图2.6 反山玉钺王(M12:100)

(图片来源:《反山》,文物出版社,2005年)

在反山12号良渚王墓中,还有一件非同寻常的器物——豪华型权杖。它出土时横置于墓主上半身处,和玉钺一样,权杖顶端为玉瑁,底部为玉镦,连接两者的主体部分也是木制的,已经腐朽不见。权杖顶端的瑁饰有神人和兽面,权杖的镦置放于一件玉琮的射孔内。玉瑁与玉镦上都雕有神像,充满威严、神秘之感。上海青浦福泉山遗址出土的象牙权杖,长约1米,由镦和主体两部分组成。其上雕刻精密繁缛的细刻纹饰,利用浅浮雕手法细致地表现10组神人兽面纹主题,主题纹饰外以细密卷云纹为地。它的发现也说明了良渚文化礼器系统中,除了以往认为的玉质礼器,还存在以稀有资源为材料的其他质地礼器。

史前先民重视头饰或冠饰的现象,在各古文化遗址中都有发现,这是一种普遍的文化、观念和审美现象。玉器不仅是巫祀礼仪中与神灵沟通的重要物质媒介,而且也是拥有权位的显贵阶级最重要的装饰品。古代礼仪化玉饰品的佩带重点部位,会因性别、身份、礼仪形式和时代而有所不同。学者林淑心指出:“这种演化从文化内涵的角度观察分析,表现出明显的时代演化特征,极微妙地反映出文化中的阶级意识与玉饰巧妙的结合,形成中华古代冠服礼俗制度的独特精神内涵。”

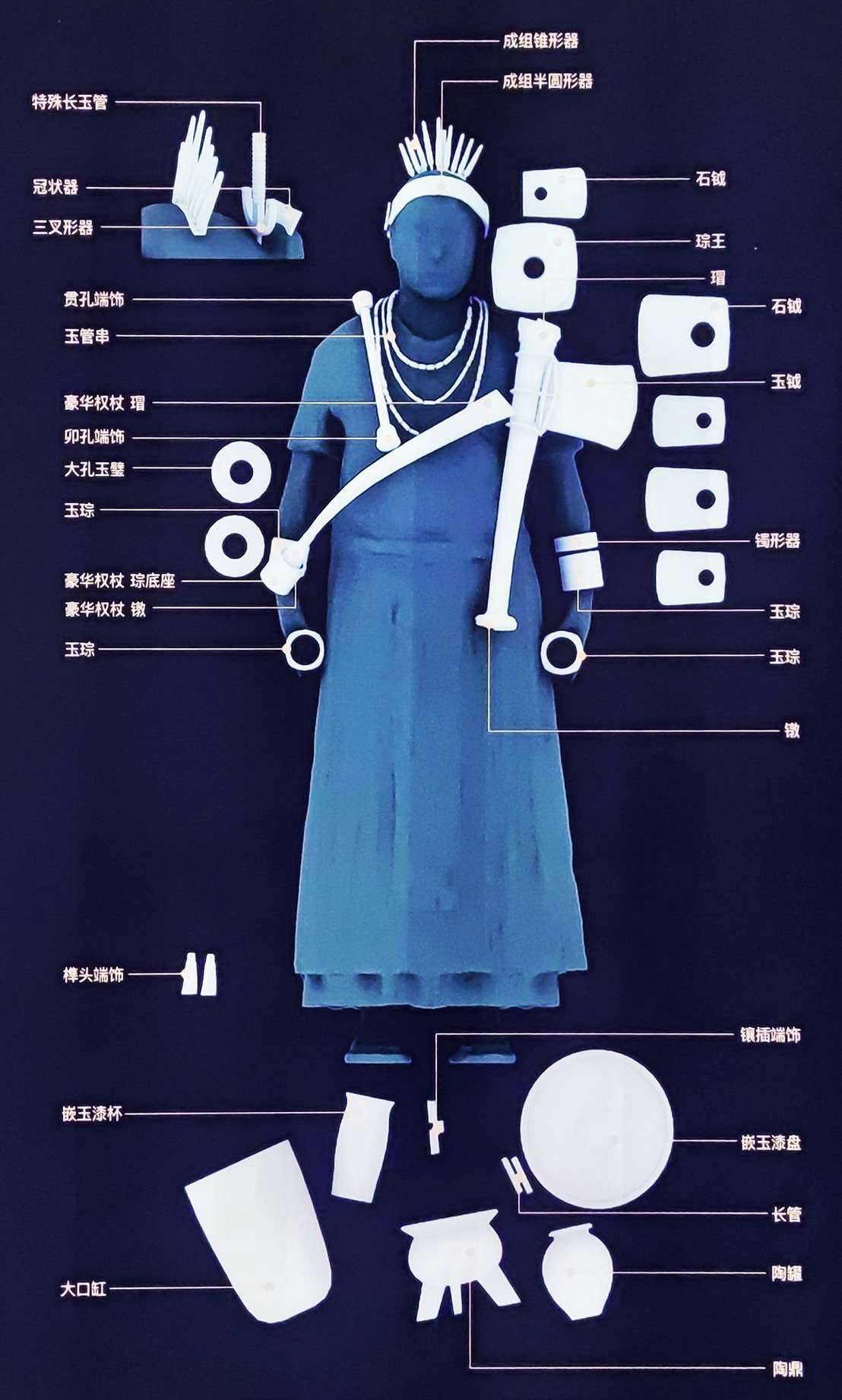

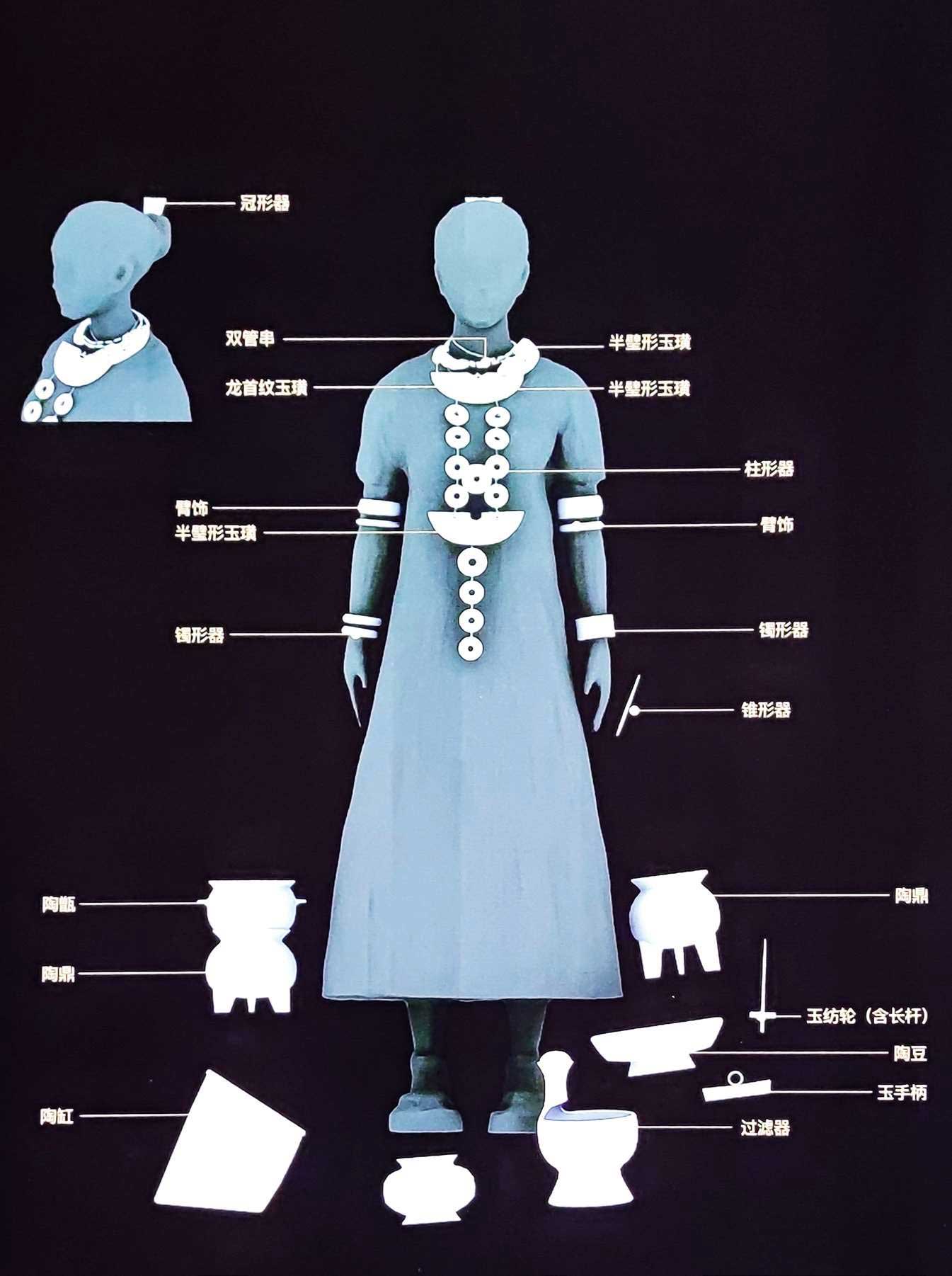

复杂的成套头饰组合是高等级男性墓葬随葬玉器的重要内容,也是良渚文化玉器中非常独特和复杂的一类器物。成套头饰主要包括半圆形器作为缝缀所组成的箍形头饰(额饰),以及作为梳背的冠状器、中叉组装玉管的三叉形器、成组的锥形器等插件类头饰,其中成组的锥形器作为扦插头饰起固定和装饰作用。

良渚文化高等级墓葬中玉佩饰的组合情况复杂,而头端部位的葬仪却是墓主身份、地位、性别和等级的最好反映(图2.7)。冠状器主要分布于环太湖的东南,只有高等级聚落的显贵才能使用,是神像冠帽的直接象征。三叉形器、成组锥形器具有男性性别和地域的鲜明标识,成组锥形器中组合件数的多少也是男性权贵等级的标识,而雕琢神像的成组半圆形器迄今仅在良渚遗址群最高等级墓地反山12号墓中发现。

图2.7 良渚文化玉佩饰

(图片来源:《反山》,文物出版社,2005年)

出土琮王、钺王和权杖的反山12号墓墓主既是左右神灵的大巫,又有着强大的世俗权力,他身份无比尊贵,生前居住在莫角山王宫,是集神权、王权和军权于一身的王者,用玉级别最高,组合最全,质地最精。考古学家根据反山12号墓墓主头端部位出土玉器的状况,模拟了他入殓时的头端仪容:头戴缀着三叉形饰的冠冕,众多的锥形饰立插在冠上的羽毛之间,头的上端束一副缀有四枚半圆形额饰的额带,嵌有冠状饰的“神像”放置在头的侧边,有的“神像”上还装嵌有玉粒,并有项链状的串饰。冠状器、三叉形器、成组锥形器、成组半圆形器共同组成了5000年前良渚文化最高等级“王”的冠饰。(图2.8)

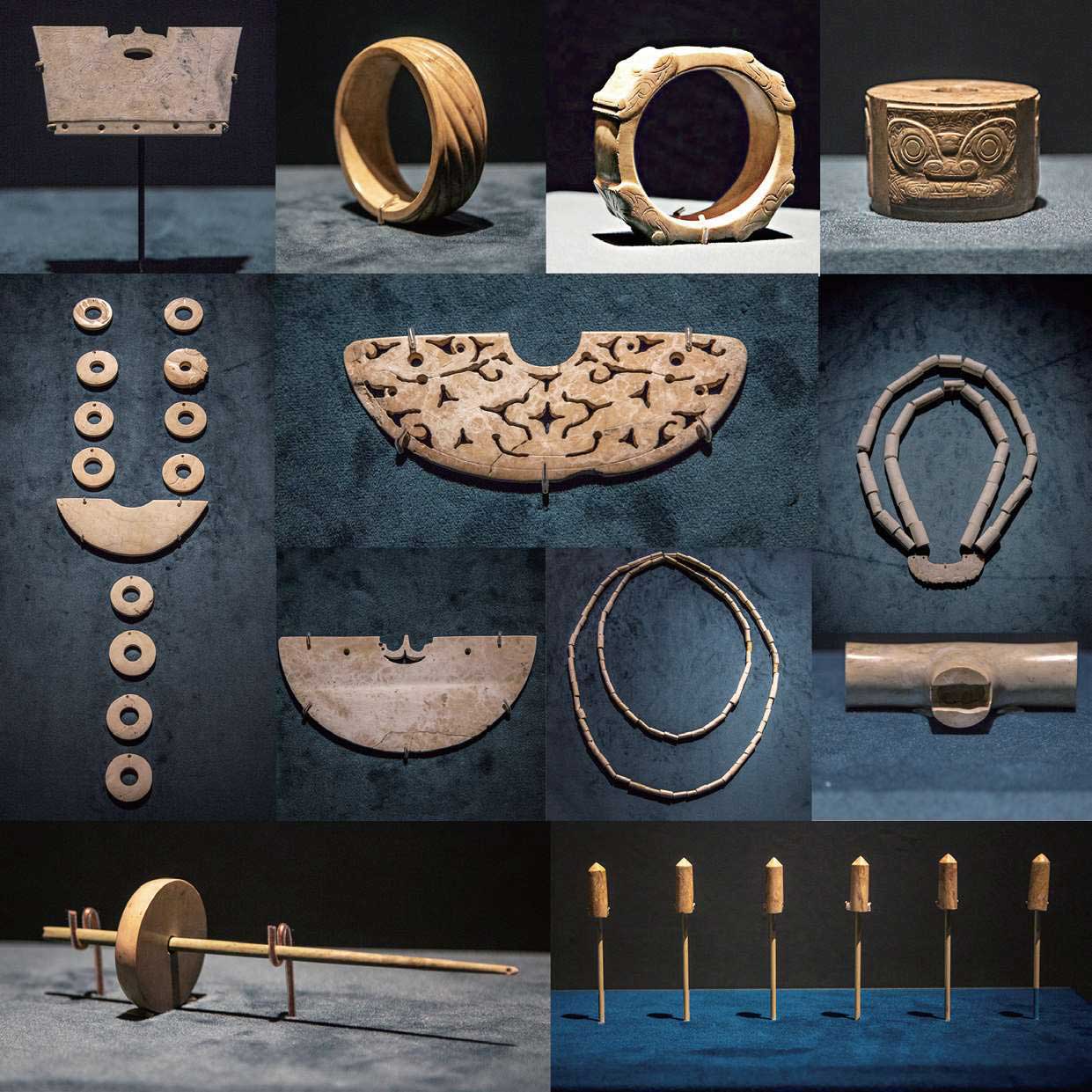

冠状器:冠状器其实是一种玉梳背,通过下方的孔镶插在骨质或象牙质梳子上,整体作为一种束发的插件,是良渚权贵重要的头饰,男女均可以插戴。冠状器作为梳背的主体,与玉器上雕刻的神像冠帽形状相仿,这也是当年反山、瑶山发掘时将其命名为“冠状饰”的原因所在。反山12号墓出土的冠状器顶部雕琢为介字形冠状,两侧边微内凹,是冠状器的典型形制,可能寓意着人神沟通。在瑶山墓地每个墓都有出土的玉器只有冠状器,且每墓只出土1件,这是全部墓葬的共性之一。1999年浙江海盐周家浜遗址首次发现冠状器完整地镶嵌在象牙梳上,因此又将其称之为“玉梳背”。冠状器在良渚文化显贵墓葬中多有发现,每墓1件,早期冠状器顶部往往雕琢为半圆形,主要分布在杭、嘉、沪地区,而在苏南沿江等地的良渚文化高等级墓葬中比较少见。

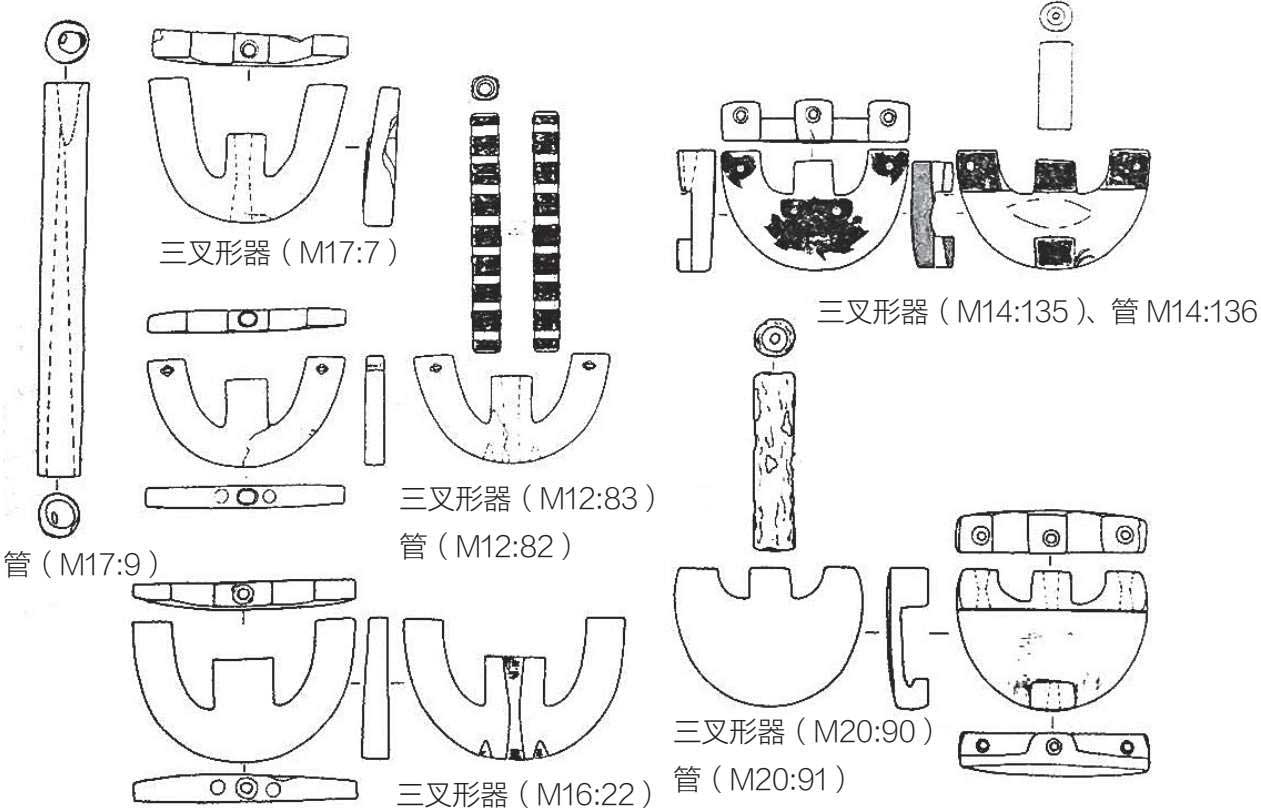

三叉形器:男性权贵的冠饰,中叉的上方往往紧连一根玉管,中叉下方的簪状插件朽烂不存。三叉形器仅为男性权贵所有,是典型的贵族男性身份的标识。这类主要分布于良渚遗址群和周边地区,以良渚遗址群和临平遗址群的出土数量最为丰富,在桐乡—海宁地区渐渐递减,不见于苏南和上海地区,地域分布特征鲜明。

图2.8 反山遗址12号墓墓主葬仪复原

(图片来源:良渚博物院提供)

三叉形器(图2.9)形制独特,造型复杂。尤其是其背面的结构,有平面的,也有立体的凸块;有时背面也雕刻有精美纹饰,表明佩戴时可以从正反两个方向看到饰面。两叉的部位,有贯孔,也有卯孔,三叉形器贯孔均为对钻孔,无论背面有没有凸块,孔均为漏斗形,这样便于其他材质的簪的榫插,贯孔两侧的卯孔可以增加榫插时的稳定性。三叉形器中叉上方的长管均为贯孔,如果仅是中叉与长管的卯接,长管就无须贯孔,所以推测长管卯接后,长管的上方或许还可以镶插其他物件,比如羽毛等。三叉形器上还有类似的缝缀孔,形制不明,或许也可以镶插羽毛类的饰件。

成组锥形器:锥形玉饰是良渚文化的典型器物之一,上端呈尖状,下端呈短棒状,有成组和单件之分。锥形器常通过短榫成排固定在有机质载体上作为冠饰,冠饰使用的锥形器数量多为奇数,以3、5、7、9、11件为一组,与墓主人的等级和身份地位有关。成组锥形器出土时少者3件,多者如瑶山10号墓,达11件,仅发现于男性权贵墓葬,中间一件往往较长,或雕琢琮式纹样。

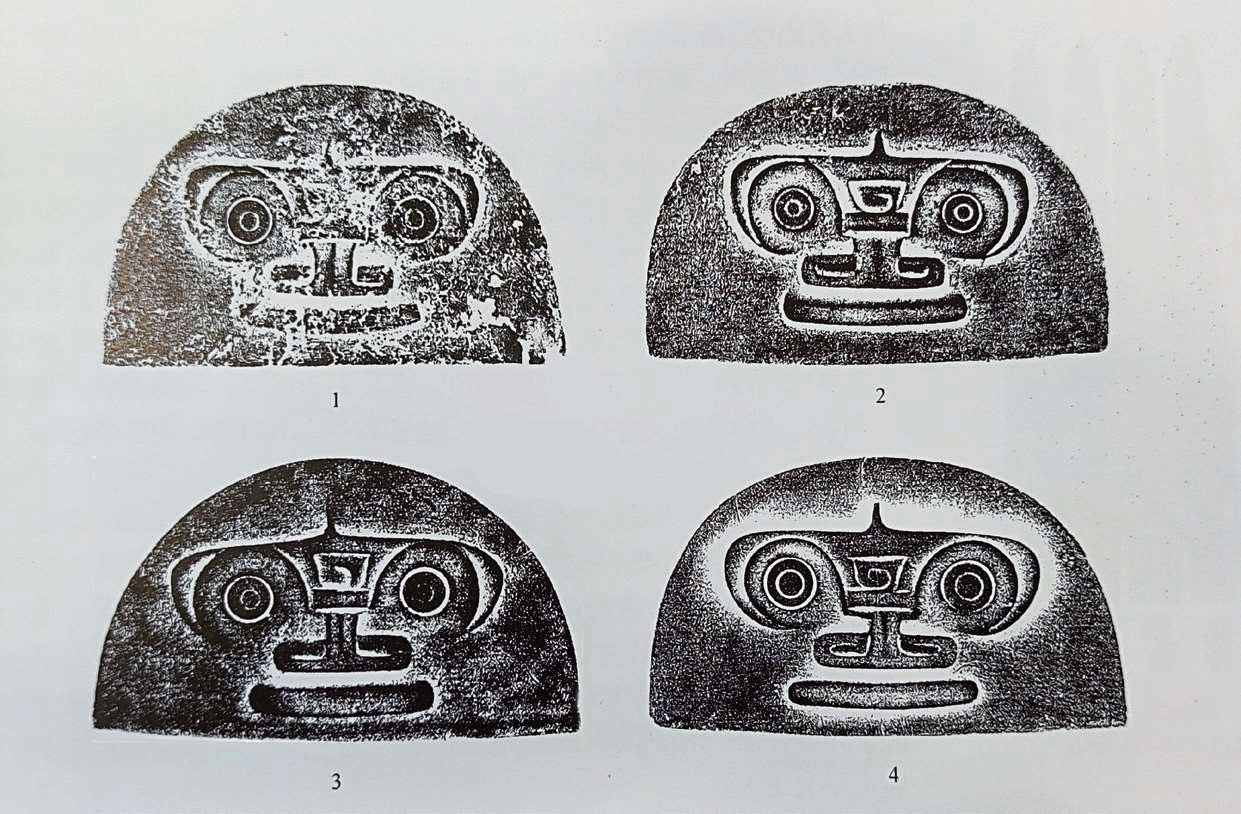

成组半圆形器:成组半圆形器(图2.10)极具地域特征,仅出土于反山和瑶山,如反山12、14、23、20号墓,以及瑶山12号墓,虽与墓主性别无关,但反山这四座墓葬和瑶山12号墓的随葬品数量和种类均居于同类墓葬前列,说明半圆形器是地位极高的权贵所独占的器种,只在高等级墓葬才会有。反山12号墓的成组半圆形器一共有4件,是唯一一组雕刻神像的,足见其墓主人地位之高。半圆形器正面弧凸,背面弧凹且有隧孔,出土时呈圆周状分布于墓主头部,推测原先应该呈等距状缝缀在皮革或丝麻等载体上,复原围径20―30厘米,可能是墓主头端佩戴的额带或冠帽的主件。

图2.9 反山出土的三叉形器及配伍玉管

(图片来源:《反山》,文物出版社,2005年)

图2.10 反山12号墓半圆形玉饰拓片

(图片来源:《反山》,文物出版社,2005年)

在反山、瑶山已发掘的24座墓葬中,女性贵族墓为8座,推测为掌控权力的几代家族若干对夫妻的合葬墓地。瑶山墓地北排中部的11号墓随葬玉器以璜、成组圆牌、镯、各类串饰和纺织器具为主,无论从数量、种类还是品级上都为良渚文化女性墓之最,也超过了多数男性贵族墓,应当是某位良渚王后之墓(图2.11)。这个时期,男女墓葬已经有了明显的差异。女性墓葬中没有玉琮、玉钺、三叉形器、成组锥形器等玉器,这意味着此时女性地位已不及男性,而玉璜、成组玉圆牌、玉织具这些器物则属于女性独有,臂穿的环镯、串系的管珠、缝缀的牌饰,以及鸟、龟、鱼、蝉等动物造型的穿缀玉器,共同组成了贵族女性头部以下的装饰(图2.12)。

图2.11 瑶山遗址11号墓葬仪复原

(图片来源:良渚博物院提供)

图2.12 女性墓随葬玉器

(图片来源:良渚博物院提供)

距今8000年的兴隆洼玉玦是我国最古老的玉制装饰品,呈环状,切割一豁口,出土时置于墓主双耳处,推测为耳饰。随后装饰人体的玉器开始转移到颈部的挂饰和头顶的插件,而玉璜则是颈部最为重要的挂饰。

璜:璜作为颈项串饰,是女性权贵的重要玉器,以半璧状形态为主。就“璜”而言,这类玉器早在中国新石器时代中期就已作为人体装饰品出现,其器形也有条形、桥形、半璧形、扇形等多种形态。良渚文化继承与发展了本地区自马家浜文化以来制作和使用玉璜的传统。良渚早期的玉璜,虽然仍保留着颇多的崧泽文化遗风,多见形体不规整的条形璜和桥形璜,此后,形体规整的半璧形璜逐渐成为主流的形制。良渚多数半璧形璜上部顶面平直,中央切割出近半圆形的凹缺,凹缺两侧有对称的小系孔。璜体常分正背面,背面平整,正面则多弧凸,上中部稍厚,往边缘处渐薄,整体均衡对称。良渚文化中期之后,随着男性威权的迅速崛起,象征女性权贵身份和地位的璜就渐渐阙如了。玉璜形式多样,有单独一件的,也有与其他玉器成组搭配的,部分良渚玉璜还琢刻精美纹饰。瑶山11号墓一共出土了4件玉璜,其中3件位于颈部,应为颈饰。该墓出土的桥形璜以浅浮雕结合阴线琢刻着四组龙首纹,同墓出土的半璧形璜与反山16号墓的异形璜,则以透雕与阴刻线相结合的技法,雕琢了抽象的兽面纹。而神人兽面组合的纹饰,目前仅见于反山22号墓出土的2件玉璜。可见,或繁或简的兽面纹,是良渚玉璜上最常见的纹饰。

玉璜在环太湖地区早期的马家浜文化和崧泽文化时期,都是单独穿绳引线勒系于人体颈部作为佩饰。到了良渚文化,璜的组佩方法和佩挂形式都较以往有了明显的改变,璜跟一定数量的管、珠乃至圆牌饰等玉器共同穿系连缀成组的现象已相当普遍。玉璜由此也成为良渚文化最富特征的组佩件玉器。

成组圆牌:成组圆牌是在反山、瑶山发掘时根据出土状况和器物形态命名的,由钻系孔的小璧环和玦式圆牌组成,是女性权贵的专属随葬品。

玉管串、玉珠:良渚文化玉器中数量最多的就是玉管串和玉珠,是成组玉佩饰的基本组成元素。它们或单独组装成串,或与玉璜复合成串,出土时位于墓主头前到脚端的多个位置。其中玉管一般有圆柱形、琮形等,玉珠的器身大小不一,多素面,中有对钻圆孔。玉管串通常是把一长段玉管切成多个后串起来,有不同的连缀方式,大多与玉璜连成项饰的组合。

玉镯:女性墓中的玉镯和镯形器也较多,通常戴在手腕或手臂上,瑶山11号墓出土的绞丝纹玉镯和1号墓出土的龙首纹玉镯是其中的精品。

此外,还有置放在棺盖上的成组柱形器、棺端的带盖柱形器,作为穿缀件的管珠串、隧孔珠、隧孔牌饰、动物形缀件,作为权杖组装件的各类玉端饰,作为镶嵌件的嵌玉漆杯,以及作为工具玉礼器化的玉纺织具、玉刀、玉匕等,它们共同组成了良渚文化玉器。

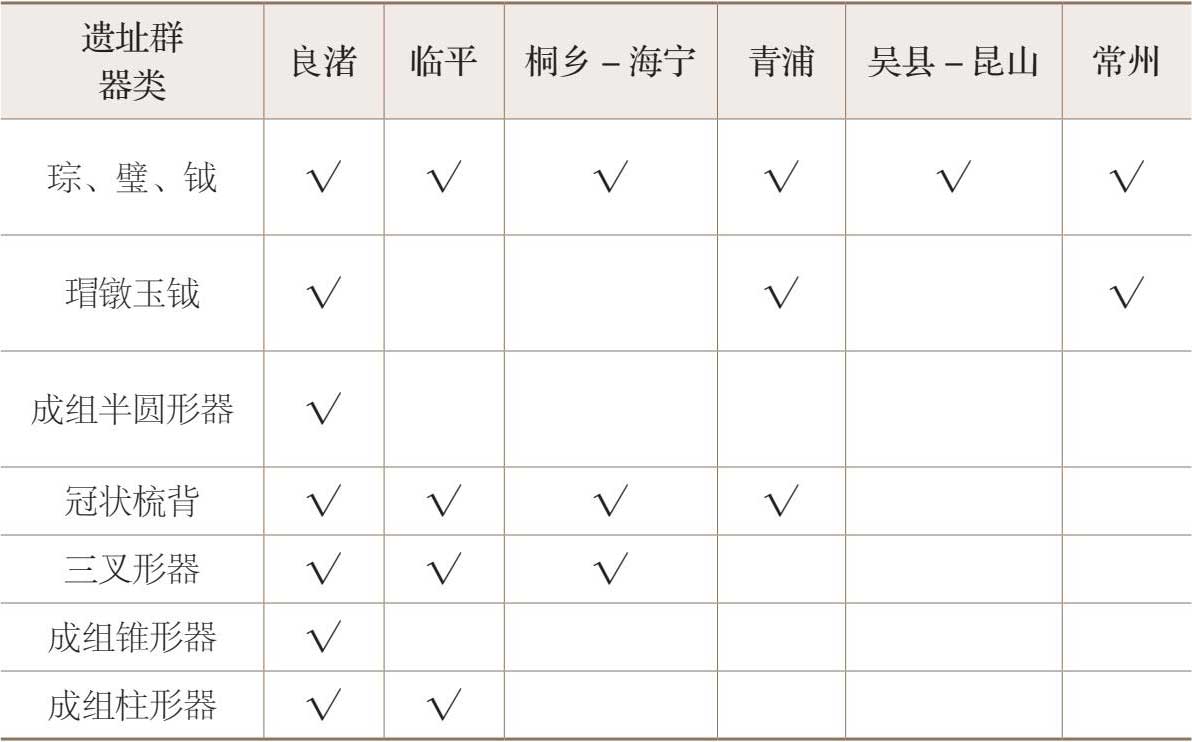

成组玉礼器代表着拥有者的身份、等级和地位,是一把衡量良渚中心遗址群和周边遗址墓地等级的标尺。从良渚遗址群及周边地区遗址群出土的主要玉器分布情况(表2.1)可推测出聚落的等级与规模。极具地域特征的成组半圆形器,仅出土于良渚遗址,这也说明良渚古城是良渚古国的政治和权力中心。

表2.1 良渚遗址群及周边地区遗址出土主要玉器的情况(空白表示少或阙如)

注:空白表示少或阙如