艺术家的晚期风格是一种自己强加给自己的放逐,离开普遍被人接受的境地,又在它结束后继续生命。

从建筑到音乐,从文学到哲学思想,我们在看文化史的时候,常常会用一种生物性的或者是生理性的比喻来看各种思潮与风格的演变史。比如一种新文体刚刚出现的时候,我们会形容它是如何朴素、刚健,然后它越来越成熟,进入黄金时期,后来它变得过度璀璨和绚烂而流俗,最后非常华丽地衰萎了、老化了。譬如一讲到诗,我们会说中国早期的《诗经》是多么的纯朴动人,后来如何发展到唐宋的极盛,到了晚清又如何走向衰落。

同样地,我们看一个艺术家的作品时,也常常会把他的创作历程跟他的一生画上等号。我们常常会说一个作家或艺术家的处女作是非常新鲜的,非常有爆炸力,好像他要把压了十几年的青春火光绽放出来,然后到了中年阶段,他逐渐追求成熟。中国人一般会强调一个大作家或艺术家到了晚年的时候,会进入一个非常圆熟的化境。中国人特别推崇这个境界。

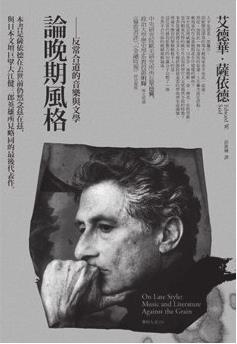

到底一个艺术家晚年的风格是什么样的呢?这是我一向相当着迷的事情,后来我就发现了《论晚期风格》这本书。其实,应该说这是一本文集,虽然它所谈论的内容有统一的主题,但它并不能算是一本完整的书。它是著名文化史学家、文学评论家爱德华·萨义德的遗著集,他自己来不及整理就去世了,也有人猜测他从一开始就没想过要构筑一个很圆融、系统的体系。

这本书有两个中文译本——简体中文版和台湾繁体中文版。因为这本书涉及的艺术家、音乐和风格相当多,所以翻译是个难题。我特别推荐彭淮栋

先生的这个译本,因为他不仅懂音乐,懂德文,英文好,而且中文很好。中文好和翻译有关系吗?有。比如这本书的英文副标题是“

Music and Literature Against the Grain

”,大陆版正经八百地译成“反本质的音乐与文学”,但是彭淮栋先生引用苏东坡诗里讲到的“反常合道”,把它译成“反常合道的音乐与文学”,更贴近萨义德的原意。所以我常常说要译好一本外文书,首先你要中文好。

先生的这个译本,因为他不仅懂音乐,懂德文,英文好,而且中文很好。中文好和翻译有关系吗?有。比如这本书的英文副标题是“

Music and Literature Against the Grain

”,大陆版正经八百地译成“反本质的音乐与文学”,但是彭淮栋先生引用苏东坡诗里讲到的“反常合道”,把它译成“反常合道的音乐与文学”,更贴近萨义德的原意。所以我常常说要译好一本外文书,首先你要中文好。

这本书的编辑麦可·伍德在导论里说了一段很精彩的话。他先引用了大作家贝克特的一句话:“死亡不曾要求我们空出一天来给它。”言下之意是死亡从来不跟人约时间,我们在忙碌之际一样可能辞世。不过,死亡有时候的确在等候我们,而且我们可能深切感受到它在等待我们。这个时候,时间的性质改变了,像光的改变,因为当下彻底被别的季节的阴影笼罩:复活而来的或渐退渐远的过去,忽然变得难以度量的未来,无法想象的、时间外的时间。在这些时刻里,我们产生了一种特殊的晚期意识,也就是这本书的主题。

当一个艺术家意识到自己正迈向老年,艺术创作的时间不多,而之前取得成就的东西已经树立在那里,好像难以超越的时候,他的艺术风格会变成什么样呢?彭淮栋先生在译者序里说道,中国传统文学里的诗论,向来贵“圆”,自沈约引谢朓

语“好诗流美圆转如弹丸”,历世奉为圭臬。传统文论也喜欢说老的好处,比如说杜工部的诗“少而锐,壮而肆,老而严”。句中的“严”这个字,意思含藏于老杜自道而论杜者无不乐引的“晚节渐于诗律细”。所以,诗要越老越圆,这是中国人追求的一个境界。中国传统的译文论也有个特色,就是尊晚,老而更陈。晚的主要特征是圆,就是苍浑,也就是浑然天成,早年那种刻意的雕琢都不见了,变得越来越自然,越来越成熟,也就是所谓的入化境了。

语“好诗流美圆转如弹丸”,历世奉为圭臬。传统文论也喜欢说老的好处,比如说杜工部的诗“少而锐,壮而肆,老而严”。句中的“严”这个字,意思含藏于老杜自道而论杜者无不乐引的“晚节渐于诗律细”。所以,诗要越老越圆,这是中国人追求的一个境界。中国传统的译文论也有个特色,就是尊晚,老而更陈。晚的主要特征是圆,就是苍浑,也就是浑然天成,早年那种刻意的雕琢都不见了,变得越来越自然,越来越成熟,也就是所谓的入化境了。

这是我们对晚期风格一般的理解,而萨义德是怎么看这个问题的呢?早在中国人熟悉的《东方学》这部书之前,他就提出过一个足以让他名世的重要观念,那就是“开始”。他早年写过一本书叫《开始:意图与方法》( Beginnings:Intention and Method )。他所讲的“开始”不同于我们讲的“起源”。比如我们会说浪漫主义风格起源于某个时代、某个作家、某个地区,好像这个东西真的就像个孩子一样,会在确定的时间、地点出生。而萨义德想告诉我们,所有这些起源只是个神话,所谓一种文学风格或一个作品的由来,并不是真的像我们以为的那样有一个像孩子诞生般的物理现实的起源,所有这些起源其实都只是开始。

所谓“开始”,往往是我们后来回顾的时候创作出来的,是人为的、过后的一个臆想。假如将来有一天我要回顾《开卷八分钟》这个节目是怎么来的,我会说它是从哪一天哪一刻开播的,而当我要追溯它为什么起源于那一刻,我就要给它一个说法,那个说法就叫作“开始”,而那个说法一定跟我当时的一个意图有关。比如我要说这个节目全是老板英明的决定,我带着这么一个讨好老板的意图去解释它的时候,跟我要说这个节目全是我梁文道匠心独运想出来的时候,也许我就会说出一个不一样的所谓开始的时间、地点和状况。

同样地,我们看艺术家的晚期风格也是如此。到底什么叫作“晚”呢?“晚”的特色在哪里呢?这依赖于人的意图,依赖于旁观者、评论者甚至是艺术家本身怎么样去感应人生的晚期,也就是人生将要走到终末状态的时候,他的感觉是什么,他的判断是什么。所以“晚”和“开始”一样,都是一种后来臆想出的东西。

中国人一般认为一个艺术家的晚期是他创作风格最成熟的时期,其创作应该是一辈子的集大成。的确,我们在人类历史上看过很多类似的作品,比如莎士比亚晚年的剧作《暴风雨》变得那么平和而超脱。但是,萨义德所谈论的却是一种截然不同的晚期风格,比如他说有些晚期艺术并非表现为和谐与解决,而是冥顽不化、难解,还有未解决的矛盾。

例如易卜生对中国人的影响很深,但他的最后几部作品尤其是《当我们死人醒来时》,却撕碎了这个艺术家的生涯和记忆。他重新去追寻意义、成功、进步等问题,而这些照理说在一个艺术家的晚期应该是已经超越了的。他的最后一批剧作完全没有呈现问题已获解决的境界,却呈现出一个愤怒、烦忧的艺术家形象,戏剧这个媒介提供给他的机会搅起了更多焦虑,将圆融收尾的可能性打破,无可挽回,留下一群更困惑和不安的观众。

更明显的一个例子是这本书大谈特谈的贝多芬。萨义德受德国思想大师阿多诺

解读贝多芬晚期作品的启发写了这本书,我们能从中看到他深受阿多诺的影响。我们知道贝多芬的艺术在中期已经非常圆融统一,每一首钢琴奏鸣曲或者是室内乐、弦乐四重奏、交响曲,都有一种沛然莫之能御的能量贯穿其中,把一切结合得非常漂亮且完美。但是,他的晚期作品中却出现大量非常晦涩难解的复音,好像是心情烦乱,每每极不经意而且不断重复,比如《第三十一号钢琴奏鸣曲》开头的主旋律,空间的配置就非常尴尬,颤音过后,伴奏部分那种学生习作似的、近乎笨拙的重复音型居然出现了,那完全不是他的作品该有的东西。所以阿多诺说,贝多芬晚期的作品是过程而不是发展,像是两极之间着火,不再容许任何安全的中间地带和自发的和谐。

解读贝多芬晚期作品的启发写了这本书,我们能从中看到他深受阿多诺的影响。我们知道贝多芬的艺术在中期已经非常圆融统一,每一首钢琴奏鸣曲或者是室内乐、弦乐四重奏、交响曲,都有一种沛然莫之能御的能量贯穿其中,把一切结合得非常漂亮且完美。但是,他的晚期作品中却出现大量非常晦涩难解的复音,好像是心情烦乱,每每极不经意而且不断重复,比如《第三十一号钢琴奏鸣曲》开头的主旋律,空间的配置就非常尴尬,颤音过后,伴奏部分那种学生习作似的、近乎笨拙的重复音型居然出现了,那完全不是他的作品该有的东西。所以阿多诺说,贝多芬晚期的作品是过程而不是发展,像是两极之间着火,不再容许任何安全的中间地带和自发的和谐。

这件事情为什么说很怪呢?第一,在贝多芬还是个年轻作曲家的时候,他的作品是元气旺盛的有机整体,到了晚年却变得任性不定、古怪反常。第二,贝多芬年纪渐长,但他面对死亡的时候,领悟到他的作品没有任何的综合表明也是可以设想的。贝多芬的晚期作品是阴阳怪气的,传达的是一种悲剧感:人生终极的和谐和人生的意义是不可能获得的,这个世界的完整是一种幻象,这个世界的实像就像他的晚期音乐是这么不和谐,这么充满张力,这么古怪,这么突兀,就像死亡会忽然到来一样。

萨义德进一步延伸说,艺术家的晚期风格是一种自己强加给自己的放逐,离开普遍被人接受的境地,又在它结束后继续生命。因此,他和阿多诺都认为晚年的贝多芬是伟大的、了不起的,但也是灾难性的。这让我想起很多人谈到的张爱玲小说的晚期风格。张爱玲早期的小说已经达到一个地步,让大家觉得这个少女怎么已经如此苍老,而当她真的老了的时候会写出什么样的小说呢?结果是《小团圆》,让大家觉得非常突兀,都说太奇怪了,她的小说的技巧像是倒退了。这种风格就是萨义德所谈到的晚期风格的特征之一。

晚期风格还有一点很重要,我觉得就是萨义德与阿多诺真正区隔开来的地方。萨义德关注的不仅是艺术家晚年面对人生将要终结时的那种反叛,那种拒绝统一和获得赎救,他还注意到晚期风格包含有一种特殊的不合时宜。什么叫“不合时宜”呢?例如萨义德推崇而阿多诺贬斥的理查德·施特劳斯,他早年是非常前卫、进步的,但是到了晚年,他居然写出一些完全传统的甚至是甜美的音乐,比如《玫瑰骑士》,而且甜美和谐到一种完全逆潮流的程度,当时的音乐口味早就不再是那样了。这就叫作不合时宜,是一种刻意的晚到,刻意的老化。

萨义德还说,文学上的现代主义本身可以视为一种晚期风格的现象。在某个层次上,乔伊斯和艾略特之类的艺术家,似乎完全坐落在他们的时代之外,他们返回古代神话或者古代形式,向史诗或者古代宗教仪式寻求灵感。现代主义是吊诡的,与其说它是求新的运动,不如说是个老化与结束的运动。借用哈代小说里的一句话,这叫作“老年化装成少年”。

萨义德这段话非常简单,却非常精准地描述了文学上的现代主义。艾略特喜欢回想一个田园牧歌式的世界,而乔伊斯要向《伊利亚特》致敬,这都是一种怀乡症忽然出现,非常老的灵魂裹着一个前卫、大胆、创新的外衣出现。

(主讲 梁文道)

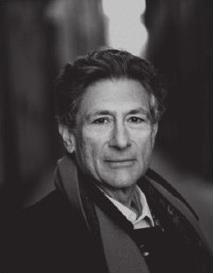

爱德华·萨义德(Edward W.Said,台版译名为艾德华·萨依德,1935—2003),出生于耶路撒冷,美国著名文学与文化批评家。从普林斯顿大学毕业后,在哈佛大学获得硕士和博士学位,1963年起任教于哥伦比亚大学。著有《东方学》《文化与帝国主义》等作品。