鲍勃·迪伦之所以那么重要和伟大,就是因为他唱歌不是在反映时代,而是要把握时代里一些大家还没感觉到的很细微的东西,然后把它们唱出来。他预先描画了未来一个可能的走向,到时候大家会觉得他说得太准了。

鲍勃·迪伦大概是唯一被诺贝尔文学奖提名过几次的流行歌手,或者说是摇滚歌手、民谣歌手。因为他的歌词写得就像诗一样,而且是很好的诗。事实上,他真的写过诗,还出版过诗集;他也画画,举办过画展,是个全能的艺术家。

大家早就知道他的文字功力相当好,在他2004年出版的自传《像一块滚石》中,大家见识了他果然真的很会写。这本书出版后,不但登上《经济学人》《卫报》《纽约时报》等报刊的畅销书榜,还登上它们的年度十大好书榜,大家都很佩服他的写作能力和思辨能力。

这里有一点需要注意的是,因为鲍勃·迪伦用的英文很特别,就是看起来很简单,其实翻译起来是有点难的,所以在翻译成中文时,我总觉得好像有点东西丢了。我并不是说翻译得不好,其实这本书的译者已经很用心了,虽然难免有些小错误,比如

Das Kapital

其实是《资本论》,却被译成《首都》。

我们今天的教育有待改善啊,《资本论》的德文书名大家都不认得了。

我们今天的教育有待改善啊,《资本论》的德文书名大家都不认得了。

《像一块滚石》是中文版的名字,原版书名叫 Chronicles ,意思是“年谱”或者“纪年表”。我不太喜欢把 Chronicles 译成《像一块滚石》。当然,《像一块滚石》这个书名在市场上更容易被一般读者接受。

一个有趣的地方是,这本回忆录名为“年谱”或者“纪年表”,你会以为它应该会按年份的顺序记述,但其实它不是,它采取的是很特别的结构,有时会跳来跳去,所选择的叙事方式有时甚至可以称得上很意识流。

无论如何,大家在这本我觉得还不算完美的中文版里也能读到很多东西。鲍勃·迪伦在书里描述自己刚出道时的情景时,提到自己一开始怎么样踏入乐坛,怎么样为自己改了一个艺名叫鲍勃·迪伦。当然,这个艺名后来成了他的名字,乃至于他的儿子雅各布·迪伦(也是个歌手)也用“迪伦”作为姓。书里也提到后来他遇到的很多挫折,包括观众对他的忽然放弃和辱骂,乃至于他出了车祸以后找不回唱歌的感觉,以及他后来怎么样艰难地再出新专辑,等等。

你如果对鲍勃·迪伦感兴趣,对音乐文化史感兴趣,那你不妨去看那些故事。如果你对这些不感兴趣的话,也可以看看他讲的其他东西。例如,他说:“每个和我同时代出生的人都是新旧两个世界的一部分。”

为什么呢?因为像丘吉尔、斯大林、罗斯福,甚至包括希特勒、墨索里尼,这些后无来者的人物,他们都只依靠自己的决心,为了更好或者更坏,每个人都准备好单独行动,对他人的赞许无动于衷,对财富或爱情无动于衷,他们掌控着人类的命运,把世界碾成一堆碎石。能够跟他们相比的是什么人呢?就是像成吉思汗、恺撒、亚历山大、查理大帝、拿破仑这种人,想要以个人的力量征服世界。他认为二战前后就是一个分水岭。

鲍勃·迪伦尤其提到美国,说:“美国在改变。我有一种命中注定的感觉,我正驾驭着这些改变。纽约和其他地方一样。我的意识也在改变,改变而且扩展。有一件事是肯定的,如果我想创作民谣,我就需要某种新的格式、某种不会被消耗掉的哲学认同。它必须是从外在世界中自发而来的。不需要用很多话来描述它,它正在开始发生。”Time is changing.后来他就说到怎么样用民谣去掌握时代之间这种大变化的感觉,怎么样在这个变化里面把握到那些很微妙的性质,然后用自己的声音把它们唱出来。

这是很重要的一点。鲍勃·迪伦之所以那么重要和伟大,就是因为他唱歌不是在反映时代,而是要把握时代里一些大家还没感觉到的很细微的东西,然后把它们唱出来。他预先描画了未来一个可能的走向,到时候大家会觉得他说得太准了。他真的是在唱出时代,而不是在反映时代。

鲍勃·迪伦在书里提到他不喜欢一般的抗议歌曲,说它们很难避免说教和流于表面。他认为自己要是写这种抗议歌曲,也一定会写出一些不一样的角度来。

比如有一首很有名的抗议歌曲叫《乔·希尔》,这个人是美国工人运动中的一个英雄,而且还是个诗人,被冤枉地判处了死刑,大家都来歌颂他。但是,鲍勃·迪伦说如果让他来写乔·希尔的话,他要“写一个坟墓里的男人的心声,一首来自地下世界的歌”。

大家一般都会觉得乔·希尔是一个很政治化的人物,是一个英雄、烈士,但鲍勃·迪伦要写出他的另一面,说他是为了不让某个女人受辱而必须付出生命,因为他不能说出真相。这是一种很奇怪的选择,对不对?

可是,鲍勃·迪伦也不喜欢当时这些民谣抗议歌手所讨厌的流行音乐。他说这些流行音乐并没有真正体现这个时代双重的性格,这些每分钟45转的唱片做不到这一点。他说:“我为出唱片而痛苦挣扎着,但我不会想出单曲唱片,45转的——那种在电台里播的歌……我的曲目里没有一首歌是给商业电台的。堕落的走私酒商,淹死亲生孩子的母亲,只开了五英里的凯迪拉克,洪水,工会大厅的火灾,河底的黑暗和尸体,我歌里的这些题材可不适合电台。我唱的民谣绝不轻松。它们并不友好或者成熟得甜美。”

这就是鲍勃·迪伦想要唱的歌,然后他又说道:“我说不出是什么时候开始写歌的。要定义我感受世界的方式,除了我的民谣歌词,我找不到任何可以与之相比或者接近它一半的事物了……有时你听见一首歌,你的思想会跳出来,因为你看见了和你思考问题的方式相一致的模式。我从来不用‘好’或‘坏’来评价一首歌,只有不同种类的好歌。”

怎么样用歌曲去把握这个时代呢?他接下来就讲述了他怎么样寻找恰当的语言,去让那些看不见的境界或者隐形的世界现形,用民谣重新去表达这个世界。

说到语言这一点,我们知道鲍勃·迪伦是个很有文采的人,他读过很多书。他有段时间住在纽约,特别热衷读书,看了一大堆书。过去歌曲因为受制于黑胶唱片的格式,总是很短,流行歌曲通常仅有三分多钟,而从鲍勃·迪伦开始,要正反两面听才听得完的六分钟单曲唱片才真正出现。

他说:“我已经让自己打破思考短歌的习惯而开始阅读越来越长的诗,看看我是否能在读的时候记住什么。我就这样训练自己的思维,丢掉不好的习惯并学着让自己沉静下来。我读了拜伦的《唐璜》,从开始到结束都集中精神。同样还有柯尔律治的《忽必烈汗》。”

这很厉害对不对?我觉得作为一个好的歌手,除了读诗之外,去读些文学作品并不奇怪,但鲍勃·迪伦比较特别的是什么呢?他说:“我不能准确地用文字表达我的追求,但我开始从原则上搜索它,就在纽约公共图书馆里搜索。”他在里面搜索什么呢?他根据一些19世纪中期报纸的微缩胶卷,试图了解那时候的日常生活。他说:“我对当时的语言和修辞手法比对当时发生的事情更感兴趣。……读这些报纸时并不觉得它们描述的是另外一个世界,只是比现在的世界更有种急迫感。”

当时发生了什么事呢?比如说反禁酒、反赌博、上升的犯罪率、童工问题、一大堆谋杀案、集体暴动。对立双方信的是同一个上帝,引用同一部《圣经》、法律和文学经典。那个年代太古怪了,用来描述那个年代的语言也太有趣了。那些过去美国流行过而后来被录成唱片的民谣,所描述的难道不就是这样一个美国吗?这样的美国是今天很多中国读者在读林达

或者刘瑜

或者刘瑜

的时候都未必读得到的,那是一个很草根的,不会那么光辉灿烂的,没有那么干净明亮的,充满黑暗、疯狂、滑稽、搞笑的,一个很地下但是很真实的美国,一个在民谣里面复活的美国。鲍勃·迪伦还真的下过苦功去看那个年代的报纸,要找回那种感觉。

的时候都未必读得到的,那是一个很草根的,不会那么光辉灿烂的,没有那么干净明亮的,充满黑暗、疯狂、滑稽、搞笑的,一个很地下但是很真实的美国,一个在民谣里面复活的美国。鲍勃·迪伦还真的下过苦功去看那个年代的报纸,要找回那种感觉。

在这本书里,鲍勃·迪伦还提到他对20世纪60年代的很多看法。那个年代总跟他的形象捆绑在一起,但是他说:“那些日子里发生的事情,所有那些文化上的胡言乱语,都令我的灵魂备受困扰——让我觉得恶心——民权和政治领袖被枪杀,街上垒起重重障碍,政府进行镇压,学生激进分子和游行示威者与警察和军队发生冲突——爆炸的街道,燃烧的怒火——反对派公社——撒谎扯淡,吵吵嚷嚷——无拘无束的性爱,反金钱制度的运动——这就是全部。”

鲍勃·迪伦说他决定不让自己涉足其中任何一件事,因为他是一个有家的男人,不想出现在那幅集体图景之中。而且,他强调要用不同的眼光去看每一样事物,就算报纸上有些骇人听闻的新闻,比如肯尼迪、马丁·路德·金被枪杀,他也并不将他们看成被枪杀的领袖,而是更多地想到他们的家庭失去了父亲,将会遭遇什么样的创伤。他想的是这样的事,真的不想跟那个年代捆绑起来。

但是,有一回在音乐节上,他出场时主持人介绍说:“他就在这儿……拿去吧,你们认识他,他是属于你们的。”他说这听起来多么疯狂,“据我所知,无论是过去还是现在,我都不属于任何人。我有妻子儿女,我爱他们胜过这世界上其他的一切。我竭尽全力为他们奉献,不让他们受到什么困扰,但最大的麻烦是媒体总想把我当成话筒、发言人,甚至是一代人的良心,这太可笑了。我所做过的就是唱歌,这些歌直截了当,表现了巨大的崭新现实。据说我替整整一代人发出了声音,但我和这代人基本没什么相似之处,更谈不上了解他们。”

鲍勃·迪伦还提到好朋友琼·贝兹当时录过一首关于他的抗议歌曲,要求他跟上时代,出来接受挑战,做群众的领袖。后来他又看到有一篇文章到处流传,标题叫作“代言人否认他是代言人”,讲大家怎么样期望他出来做领袖,怎么样期望他出来继续做好一个政治抗议歌手,带领社会运动、民主改革等。

但是,他拒绝这一切,同时他对名气很反感。比如他当时住在伍德斯托克,他说:“我如果出现在院子里,一辆汽车可能会随时奔驰而来,有人从乘客的座位上跳下来,冲我指指点点,然后走开。”他坐在餐厅吃饭,有人会问收银员(那个人)是不是就是他,大家说就是他时,整个餐厅里的人就把他围绕起来,让他觉得不胜其烦。

这本书不止谈了这些,还谈到鲍勃·迪伦后来跟传奇的音乐监制丹尼尔·雷诺伊思怎么样合作,出了一张可能是过去二十年他最好的专辑——Oh Mercy。这些故事都非常精彩。如果你对音乐很感兴趣的话,你读这本书就能够看到鲍勃·迪伦对很多音乐人一些神奇的、好玩儿的评语。

(主讲 梁文道)

鲍勃·迪伦(Bob Dylan,1941—),原名罗伯特·艾伦·齐默曼(Robert Allen Zimmerman),美国民谣摇滚唱作人,创作歌词时融入诗性表达,被誉为“摇滚诗人”。自20世纪60年代以来对流行音乐和美国文化产生了深刻影响,曾获得格莱美终身成就奖、普利策特别荣誉奖等诸多奖项,2016年获诺贝尔文学奖。

他看不起那个年代很多人要他唱的,或者他们自己也在唱的那种政治性很强的抗议歌曲。这并不是说他没有写过这种歌曲,事实上他写过不少,而且还都非常有名,但他并不满足于此,他觉得这些音乐太简单了。

鲍勃·迪伦这个祖父级或者说是教父级的音乐人,他的名字总是跟20世纪60年代美国年轻人的运动捆绑在一起。那是一个反建制、反越战的嬉皮士运动的年代,而他的那些歌曲总是给人一种反建制、反权威的感觉。

鲍勃·迪伦所有音乐的基础,都建立在美国民谣的精神之上。而这样的精神要求他唱出的歌不仅仅是反映那个时代,还要进一步看看能不能预言一些东西,虽然那些预言未必很精准,但你能模模糊糊地掌握到什么东西。正如他的一句歌词所言:“你知道有些事情正在发生,但你不知道是什么样的事情。”那是一种什么样的奇怪感觉呢?

格雷尔·马库斯真的是非常深爱鲍勃·迪伦,大概写过三本专门讲鲍勃·迪伦的书,其中包括这本《地下鲍勃·迪伦与老美国》。

马库斯其实是美国音乐评论家当中比较特殊的一位。因为他是一个学者型的乐评人,是个文化史学家,他写的乐评不仅很深入地捕捉到了一些音乐的细节,而且能够把美国流行音乐的很多东西放到整个美国文化的背景里去谈,然后谈出的很多东西只有用流行文化、流行音乐才能够承载,从而能够让大家注意到美国的另一面。所以,如果你对音乐很感兴趣,对音乐和文化的关系很感兴趣,尤其对美国的摇滚音乐及其文化背景很感兴趣,那你应该看一看他写的书。

《地下鲍勃·迪伦与老美国》提到了1965年秋天鲍勃·迪伦发行的《重访61号公路》这张专辑。马库斯说鲍勃·迪伦在演唱《瘦子之歌》时,“早就预料到了眼前的一切,什么也不能使他惊讶。他只在合唱的时候略微压低了声音,一再重复着这样的歌词——‘你知道有些事情正在发生,但你不知道是什么样的事情’——在专辑中迪伦的这句歌词精确地把握了当时美国两代人在道德与种族上的分裂,人们不是以‘自己是什么’来定义自己,而是以‘自己不是什么’来定义自身”。

结果这句歌词很快就变成名言,就连很多商业广告都拿来用,告诉大家有些事情正在发生,比如大家都在开什么车,大家都在用什么冰箱,但你不知道那到底讲的是什么。一句歌词能够红到成了街头巷尾的广告语,足以见得它写得多精准,确实捕捉到那个时代的感觉。

说到时代的氛围,那到底是什么呢?我们知道20世纪60年代初以来,美国年轻人最喜欢的流行文化是民歌,用木吉他伴奏,配着很多歌手清纯的声音。直到今天,中国的很多音乐爱好者、电台还常常在晚上重温这些民歌,大家觉得这些歌听起来很舒服、很好听。但是,这些音乐其实并不应该只是让你觉得悦耳而已。

马库斯说:“迪伦身处的文化氛围就是民谣复兴——一个民族传统的舞台,一种民族的隐喻,关乎自我发现与自我创新。一个歌手所追求的,乃至他的任务就是要接受人们表现出来的样子。这是精神的领地,歌曲、表演乃至歌手整个气质中的真实感是民谣中最受珍视的价值。”

这一点很重要。为什么那些民歌总让人听来有种怀旧的、温暖的感觉呢?并不是因为那些民歌都是20世纪60年代的老歌,我们今天听起来才觉得好像很怀旧,事实上当年那些歌手第一次在舞台上弹出他们创作的民谣时,大家就已经觉得很怀旧了。怀旧什么呢?一个神话般的、失落的遥远的年代。

那个年代的美国是什么样的呢?这本书里讲道:“(民谣复兴运动)对整个民谣文化提出了罗曼蒂克的要求——它要求民谣文化诉诸于口,即时、尊重传统、有文采、有公共性,是一种有个性的文化,反映权利与义务,乃至信仰,它反对中间派、专家、非个人化、技术统治论文化。它是一种具备功能、职责与目标的文化。”

这样一种价值观是把乡村放在城市之上,把劳工放在资本之上,把天然而来的真诚放在后天的教育之上,把普通男女没有受到损害的尊严放在商人与政客之上,所以大家才会喜欢这种清新音乐。相比之下,一般的流行歌曲、电视广告、政客慷慨激昂的演说,都显得非常造作、无耻、虚伪,而民谣讲究的是真诚。

这样一种要求真诚的背景,是跟当年的政治运动结合在一起的。1963年夏天,美国文化界发生了两件大事:一件事是新港民谣音乐节,所有民谣歌手聚在一处,一起唱民谣歌曲;另一件事就是所谓的“向华盛顿进军”,马丁·路德·金牧师在华盛顿广场演讲“我有一个梦想”。在那个时代,好像大家都很有希望,团结在一起做一些事,这时鲍勃·迪伦横空出世。问题是,他只是那些芸芸民谣歌手当中的一个,为什么今天在中国还有很多乐迷不厌其烦地把他跟那个年代绑在一起,甚至于把他标记成一个抗议歌手,好像他就是要唱政治歌曲、要做政治表态的,但他真的只是这样吗?

我们知道鲍勃·迪伦在20世纪60年代中期以后把吉他插上电,把摇滚乐带进民谣里,结果惹来无数的抗议,大家都在臭骂他,觉得他彻底背叛了大家。很多人觉得他是一个很无耻的人,甚至在台下居然问他:“你真的是那个鲍勃·迪伦吗?把真正的鲍勃·迪伦还给我们!”可见当时大家都不接受他。

这是为什么呢?马库斯告诉我们,民谣音乐是一个很特殊的世界,喜欢它的歌迷是一群很特殊的群体,他们认为摇滚乐是一种彻底商业化的、很媚俗的东西,觉得那是一种不好的东西,所以鲍勃·迪伦只要一沾上这个边,大家就觉得他背叛了他原来的理想,是很不正确的一件事情。可是,鲍勃·迪伦却认为自己创作的才是真正的民谣音乐。

为什么呢?《地下鲍勃·迪伦与老美国》从一个故事开始讲起,说20世纪60年代的时候,鲍勃·迪伦有几年隐居起来,跟他的“雄鹰”乐队在一个地下室里试验性地、瞎胡闹地录了一大堆东西,当时也没想过要发行,纯粹是他们自己玩儿的,后来却成了传奇性的歌曲。以前唱片工业里有一种东西叫Bootleg,年资够高的乐迷应该知道,就是指从录音室里不小心流到市面上的一些盗录的母带,或者在演唱会上有人偷偷地现场录音的音乐。鲍勃·迪伦的地下室音乐曾经是以这种形式存在的,后来因为流传得越来越厉害,终于被唱片公司拿来正式发行。

鲍勃·迪伦这堆音乐非常古怪。它们古怪在什么地方呢?马库斯追溯到一个曾经存在过的美国的幽灵。这个幽灵是什么呢?他提到了一套非常重要的唱片集叫作《美国民谣音乐选》,它在当年影响了美国几乎所有民谣歌手。这套音乐选集是一个29岁的名叫哈里·史密斯的年轻人制作的,这人很古怪,当年居无定所,后来死得也很古怪。

哈里·史密斯不晓得从哪里找来一堆20世纪20年代左右美国早期的唱片,里面有很多民谣,他也不管版权是谁的,反正唱片公司出版后就把它们遗忘了,他从中挑了几十首歌出来制作成三张唱片,每一张唱片都做了很多的笔记、附注,把它们介绍给后世的乐迷,让大家知道美国早期曾经有这样一些民谣的存在。当时很多年轻人听了以后就觉得我也能写民谣,或者是我也应该去写民谣才对。

这是一些什么样的歌曲呢?马库斯在书里引述了另一位学者的话,说这张专辑里有首歌叫《屠夫的男孩》,这首歌唱道:“父亲找到女儿的尸体,上面挂着标签,铁路上的男孩虐待了她。”还有另外一首歌里唱道:“妻子和母亲跟随木匠去了海上,船沉时便为婴儿哀悼。”“华丽的女人引诱着孩子离开玩伴,又伤害了他,让他只能回去找父母亲。”

一位名叫约翰·科恩的学者说:“现在,我觉得这些歌词很恐怖——听上去非常有力量、疯狂,而且有几分滑稽,但如果你严肃地看待这些民间传说讲述者们以及他们写下的东西,就会感觉它们是孩子们的歌谣,它们是浩瀚的篇章,它们是从中世纪的古代英国遗留下来的,它们是伟大的传统歌谣。”

这是什么意思呢?大家知道很多童话故事曾经是很可怕的,比如《小红帽》的故事在原来法国流行的最早版本里,其实并没有提到那个女孩戴一顶小红帽,而且大灰狼不仅杀了她的外婆,还把她外婆的肉切成一片片,把她外婆的血倒出来放在瓶子里,等她来了以后,让她在不知情的情况下吃了外婆的肉,喝了外婆的血,还成功地让她把自己全身的衣服脱光上床,好让狼把她吃了。像这样一些非常可怕的故事,过去居然是大人们在火炉边讲给孩子听的。这些故事仿佛在诉说正史上那些英雄、帝王将相所看不到的平民百姓的历史。

同样地,美国这些民谣听起来滑稽又疯狂,古怪又神奇。怎么会有这样一些歌曲呢?而这些歌曲曾经在美国大为流行,它们到底想讲出一个什么样的现实呢?马库斯说,从这些歌里听到这个国家肯定还发生过另外一些事情。鲍勃·迪伦就是在这样一个背景下,对这些歌曲深深着迷,觉得他要创作出一些不一样的音乐。但是,对于跟他同时代受到这些歌曲影响的人来说,他要创作的反而是更传统的音乐。

关于民谣是什么,鲍勃·迪伦说:“所有对‘民谣是什么’以及‘民谣应当是什么样子’的权威描述,如果单纯易懂地表述的话,那就是:民谣音乐其实是唯一不单纯的音乐。它永远不会简单而又单纯。这很奇怪……因为我从来没有写过任何费解的东西,在我自己的头脑里从未构思过费解的东西,很多古老的歌曲其实也并不费解。”可是他接着又说:“我必须把这些歌曲当作传统音乐,一种植根在六芒星之上的传统音乐。它来自传奇、《圣经》与瘟疫,在植物与死亡之间循环。很多歌都歌唱玫瑰从人们的头脑中生长出来,爱人们从家鹅或者天鹅变成了天使——她们永生不死。至于那些幻想人们会闯进来偷走他们手纸的妄想狂们——他们却是会死的。《你站在哪一边》和《我爱你波吉》并不是民谣歌曲:它们是政治歌曲,它们已经死了。”

鲍勃·迪伦想讲的是什么呢?其实就是他看不起那个年代很多人要他唱的,或者他们自己也在唱的那种政治性很强的抗议歌曲。这并不是说他没有写过这种歌曲,事实上他写过不少,而且还都非常有名,但他并不满足于此,他觉得这些音乐太简单了。相比之下,民谣也是一种更复杂的东西,不止它的音乐形式,它所用的乐器是属于美国民间老百姓的乡土传统,而且它的那种神秘感也是乡土的。

这就让我们联想到今天中国如果也要有一个民谣复兴运动的话,我们会唱出一种什么样的民谣呢?

(主讲 梁文道)

格雷尔·马库斯(Greil Marcus,1945—),美国乐评人、文化研究者、作家,出版过《祸不单行》《死者猫王》《唇迹》《神秘列车》等畅销不衰的音乐文化作品,另著有 Like a Rolling Stone:Bob Dylan at the Crossroads 和 Bob Dylan by Greil Marcus:Writings 1968-2010 。他被誉为对鲍勃·迪伦研究最透彻、观点最权威的乐评人。

艺术家的晚期风格是一种自己强加给自己的放逐,离开普遍被人接受的境地,又在它结束后继续生命。

从建筑到音乐,从文学到哲学思想,我们在看文化史的时候,常常会用一种生物性的或者是生理性的比喻来看各种思潮与风格的演变史。比如一种新文体刚刚出现的时候,我们会形容它是如何朴素、刚健,然后它越来越成熟,进入黄金时期,后来它变得过度璀璨和绚烂而流俗,最后非常华丽地衰萎了、老化了。譬如一讲到诗,我们会说中国早期的《诗经》是多么的纯朴动人,后来如何发展到唐宋的极盛,到了晚清又如何走向衰落。

同样地,我们看一个艺术家的作品时,也常常会把他的创作历程跟他的一生画上等号。我们常常会说一个作家或艺术家的处女作是非常新鲜的,非常有爆炸力,好像他要把压了十几年的青春火光绽放出来,然后到了中年阶段,他逐渐追求成熟。中国人一般会强调一个大作家或艺术家到了晚年的时候,会进入一个非常圆熟的化境。中国人特别推崇这个境界。

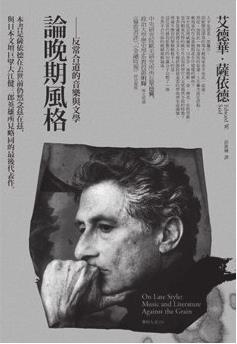

到底一个艺术家晚年的风格是什么样的呢?这是我一向相当着迷的事情,后来我就发现了《论晚期风格》这本书。其实,应该说这是一本文集,虽然它所谈论的内容有统一的主题,但它并不能算是一本完整的书。它是著名文化史学家、文学评论家爱德华·萨义德的遗著集,他自己来不及整理就去世了,也有人猜测他从一开始就没想过要构筑一个很圆融、系统的体系。

这本书有两个中文译本——简体中文版和台湾繁体中文版。因为这本书涉及的艺术家、音乐和风格相当多,所以翻译是个难题。我特别推荐彭淮栋

先生的这个译本,因为他不仅懂音乐,懂德文,英文好,而且中文很好。中文好和翻译有关系吗?有。比如这本书的英文副标题是“

Music and Literature Against the Grain

”,大陆版正经八百地译成“反本质的音乐与文学”,但是彭淮栋先生引用苏东坡诗里讲到的“反常合道”,把它译成“反常合道的音乐与文学”,更贴近萨义德的原意。所以我常常说要译好一本外文书,首先你要中文好。

先生的这个译本,因为他不仅懂音乐,懂德文,英文好,而且中文很好。中文好和翻译有关系吗?有。比如这本书的英文副标题是“

Music and Literature Against the Grain

”,大陆版正经八百地译成“反本质的音乐与文学”,但是彭淮栋先生引用苏东坡诗里讲到的“反常合道”,把它译成“反常合道的音乐与文学”,更贴近萨义德的原意。所以我常常说要译好一本外文书,首先你要中文好。

这本书的编辑麦可·伍德在导论里说了一段很精彩的话。他先引用了大作家贝克特的一句话:“死亡不曾要求我们空出一天来给它。”言下之意是死亡从来不跟人约时间,我们在忙碌之际一样可能辞世。不过,死亡有时候的确在等候我们,而且我们可能深切感受到它在等待我们。这个时候,时间的性质改变了,像光的改变,因为当下彻底被别的季节的阴影笼罩:复活而来的或渐退渐远的过去,忽然变得难以度量的未来,无法想象的、时间外的时间。在这些时刻里,我们产生了一种特殊的晚期意识,也就是这本书的主题。

当一个艺术家意识到自己正迈向老年,艺术创作的时间不多,而之前取得成就的东西已经树立在那里,好像难以超越的时候,他的艺术风格会变成什么样呢?彭淮栋先生在译者序里说道,中国传统文学里的诗论,向来贵“圆”,自沈约引谢朓

语“好诗流美圆转如弹丸”,历世奉为圭臬。传统文论也喜欢说老的好处,比如说杜工部的诗“少而锐,壮而肆,老而严”。句中的“严”这个字,意思含藏于老杜自道而论杜者无不乐引的“晚节渐于诗律细”。所以,诗要越老越圆,这是中国人追求的一个境界。中国传统的译文论也有个特色,就是尊晚,老而更陈。晚的主要特征是圆,就是苍浑,也就是浑然天成,早年那种刻意的雕琢都不见了,变得越来越自然,越来越成熟,也就是所谓的入化境了。

语“好诗流美圆转如弹丸”,历世奉为圭臬。传统文论也喜欢说老的好处,比如说杜工部的诗“少而锐,壮而肆,老而严”。句中的“严”这个字,意思含藏于老杜自道而论杜者无不乐引的“晚节渐于诗律细”。所以,诗要越老越圆,这是中国人追求的一个境界。中国传统的译文论也有个特色,就是尊晚,老而更陈。晚的主要特征是圆,就是苍浑,也就是浑然天成,早年那种刻意的雕琢都不见了,变得越来越自然,越来越成熟,也就是所谓的入化境了。

这是我们对晚期风格一般的理解,而萨义德是怎么看这个问题的呢?早在中国人熟悉的《东方学》这部书之前,他就提出过一个足以让他名世的重要观念,那就是“开始”。他早年写过一本书叫《开始:意图与方法》( Beginnings:Intention and Method )。他所讲的“开始”不同于我们讲的“起源”。比如我们会说浪漫主义风格起源于某个时代、某个作家、某个地区,好像这个东西真的就像个孩子一样,会在确定的时间、地点出生。而萨义德想告诉我们,所有这些起源只是个神话,所谓一种文学风格或一个作品的由来,并不是真的像我们以为的那样有一个像孩子诞生般的物理现实的起源,所有这些起源其实都只是开始。

所谓“开始”,往往是我们后来回顾的时候创作出来的,是人为的、过后的一个臆想。假如将来有一天我要回顾《开卷八分钟》这个节目是怎么来的,我会说它是从哪一天哪一刻开播的,而当我要追溯它为什么起源于那一刻,我就要给它一个说法,那个说法就叫作“开始”,而那个说法一定跟我当时的一个意图有关。比如我要说这个节目全是老板英明的决定,我带着这么一个讨好老板的意图去解释它的时候,跟我要说这个节目全是我梁文道匠心独运想出来的时候,也许我就会说出一个不一样的所谓开始的时间、地点和状况。

同样地,我们看艺术家的晚期风格也是如此。到底什么叫作“晚”呢?“晚”的特色在哪里呢?这依赖于人的意图,依赖于旁观者、评论者甚至是艺术家本身怎么样去感应人生的晚期,也就是人生将要走到终末状态的时候,他的感觉是什么,他的判断是什么。所以“晚”和“开始”一样,都是一种后来臆想出的东西。

中国人一般认为一个艺术家的晚期是他创作风格最成熟的时期,其创作应该是一辈子的集大成。的确,我们在人类历史上看过很多类似的作品,比如莎士比亚晚年的剧作《暴风雨》变得那么平和而超脱。但是,萨义德所谈论的却是一种截然不同的晚期风格,比如他说有些晚期艺术并非表现为和谐与解决,而是冥顽不化、难解,还有未解决的矛盾。

例如易卜生对中国人的影响很深,但他的最后几部作品尤其是《当我们死人醒来时》,却撕碎了这个艺术家的生涯和记忆。他重新去追寻意义、成功、进步等问题,而这些照理说在一个艺术家的晚期应该是已经超越了的。他的最后一批剧作完全没有呈现问题已获解决的境界,却呈现出一个愤怒、烦忧的艺术家形象,戏剧这个媒介提供给他的机会搅起了更多焦虑,将圆融收尾的可能性打破,无可挽回,留下一群更困惑和不安的观众。

更明显的一个例子是这本书大谈特谈的贝多芬。萨义德受德国思想大师阿多诺

解读贝多芬晚期作品的启发写了这本书,我们能从中看到他深受阿多诺的影响。我们知道贝多芬的艺术在中期已经非常圆融统一,每一首钢琴奏鸣曲或者是室内乐、弦乐四重奏、交响曲,都有一种沛然莫之能御的能量贯穿其中,把一切结合得非常漂亮且完美。但是,他的晚期作品中却出现大量非常晦涩难解的复音,好像是心情烦乱,每每极不经意而且不断重复,比如《第三十一号钢琴奏鸣曲》开头的主旋律,空间的配置就非常尴尬,颤音过后,伴奏部分那种学生习作似的、近乎笨拙的重复音型居然出现了,那完全不是他的作品该有的东西。所以阿多诺说,贝多芬晚期的作品是过程而不是发展,像是两极之间着火,不再容许任何安全的中间地带和自发的和谐。

解读贝多芬晚期作品的启发写了这本书,我们能从中看到他深受阿多诺的影响。我们知道贝多芬的艺术在中期已经非常圆融统一,每一首钢琴奏鸣曲或者是室内乐、弦乐四重奏、交响曲,都有一种沛然莫之能御的能量贯穿其中,把一切结合得非常漂亮且完美。但是,他的晚期作品中却出现大量非常晦涩难解的复音,好像是心情烦乱,每每极不经意而且不断重复,比如《第三十一号钢琴奏鸣曲》开头的主旋律,空间的配置就非常尴尬,颤音过后,伴奏部分那种学生习作似的、近乎笨拙的重复音型居然出现了,那完全不是他的作品该有的东西。所以阿多诺说,贝多芬晚期的作品是过程而不是发展,像是两极之间着火,不再容许任何安全的中间地带和自发的和谐。

这件事情为什么说很怪呢?第一,在贝多芬还是个年轻作曲家的时候,他的作品是元气旺盛的有机整体,到了晚年却变得任性不定、古怪反常。第二,贝多芬年纪渐长,但他面对死亡的时候,领悟到他的作品没有任何的综合表明也是可以设想的。贝多芬的晚期作品是阴阳怪气的,传达的是一种悲剧感:人生终极的和谐和人生的意义是不可能获得的,这个世界的完整是一种幻象,这个世界的实像就像他的晚期音乐是这么不和谐,这么充满张力,这么古怪,这么突兀,就像死亡会忽然到来一样。

萨义德进一步延伸说,艺术家的晚期风格是一种自己强加给自己的放逐,离开普遍被人接受的境地,又在它结束后继续生命。因此,他和阿多诺都认为晚年的贝多芬是伟大的、了不起的,但也是灾难性的。这让我想起很多人谈到的张爱玲小说的晚期风格。张爱玲早期的小说已经达到一个地步,让大家觉得这个少女怎么已经如此苍老,而当她真的老了的时候会写出什么样的小说呢?结果是《小团圆》,让大家觉得非常突兀,都说太奇怪了,她的小说的技巧像是倒退了。这种风格就是萨义德所谈到的晚期风格的特征之一。

晚期风格还有一点很重要,我觉得就是萨义德与阿多诺真正区隔开来的地方。萨义德关注的不仅是艺术家晚年面对人生将要终结时的那种反叛,那种拒绝统一和获得赎救,他还注意到晚期风格包含有一种特殊的不合时宜。什么叫“不合时宜”呢?例如萨义德推崇而阿多诺贬斥的理查德·施特劳斯,他早年是非常前卫、进步的,但是到了晚年,他居然写出一些完全传统的甚至是甜美的音乐,比如《玫瑰骑士》,而且甜美和谐到一种完全逆潮流的程度,当时的音乐口味早就不再是那样了。这就叫作不合时宜,是一种刻意的晚到,刻意的老化。

萨义德还说,文学上的现代主义本身可以视为一种晚期风格的现象。在某个层次上,乔伊斯和艾略特之类的艺术家,似乎完全坐落在他们的时代之外,他们返回古代神话或者古代形式,向史诗或者古代宗教仪式寻求灵感。现代主义是吊诡的,与其说它是求新的运动,不如说是个老化与结束的运动。借用哈代小说里的一句话,这叫作“老年化装成少年”。

萨义德这段话非常简单,却非常精准地描述了文学上的现代主义。艾略特喜欢回想一个田园牧歌式的世界,而乔伊斯要向《伊利亚特》致敬,这都是一种怀乡症忽然出现,非常老的灵魂裹着一个前卫、大胆、创新的外衣出现。

(主讲 梁文道)

爱德华·萨义德(Edward W.Said,台版译名为艾德华·萨依德,1935—2003),出生于耶路撒冷,美国著名文学与文化批评家。从普林斯顿大学毕业后,在哈佛大学获得硕士和博士学位,1963年起任教于哥伦比亚大学。著有《东方学》《文化与帝国主义》等作品。