八十多岁的高老头就住在我的楼下。

他在一楼,我在二楼,因为在同一栋楼,我们便相熟了。我们这个小区的一楼都有个小院子,他在小院子里边种了菜,他说种花没什么用,种菜还可以吃。高老头现在是一个人,他的老伴儿早没了,他儿子在南方的一座城市里做事,很忙,一年到头很少回来。有时候他会上来送一点菜给我,两根白萝卜或一把碧绿的菠菜。有时候我会站在阳台上和他说说话,因为他没事总是喜欢在小院子里忙碌,比如给豆角、西红柿搭搭架子。有时候他会在小院子里晒太阳,晒着晒着就睡着了,他用帽子盖着自己的脸,躺在那里一动不动,这让我很为他担心。于是过一会儿我就会从阳台上探头看看他,再过一会儿又看看他,他就那么躺着一动不动,这真是让人担心,等到我忍不住要下去看他的时候,却见他起身进了屋,原来没什么事。

“您要吓死我吗,高老头?”我站在阳台上对他说。

我知道他过去在一家电力公司工作,这是他对我说的,他的工作就是挨门挨户抄电表,然后再按着电表上的数字收钱。他现在退休没了事做,一个人自然是寂寞。有一次我偶然跟他说起了狗,因为我们小区里有许多人都在养狗,我劝他也养一只,有个伴儿。

“遛狗还有助于健康。”我站在阳台上对他说。

“下来,下来我跟你说。”

他进屋给我搬出一把椅子。

我下楼的时候手里端了一大缸茶。

我喝茶喜欢用家里的这个很大的茶缸,白色的老搪瓷缸,缸沿上有一道蓝,杯身还有个光芒四射的太阳。这种旧式的茶缸可以用来煮鸡蛋,也可以泡方便面。我老婆朱妮有洁癖,总是把我茶缸里的茶垢洗得干干净净,对此我没什么意见。但她最近总是要求我学会坐着小便,这可让我一下子就生起气来,我认为这样的要求对男人来说是一种侮辱。

见我下来,高老头放下手里的胶皮管子,他正在用管子接水滋他的大白菜。秋天快过去了,树叶黄的黄、红的红,但高老头的大白菜要上了霜后才能收获。他把水阀关了,把胶皮管子挂在院子里那棵树的树枝上。

“我希望它很好。”

我不知道高老头在说什么,更不知道他希望谁好。

高老头说:“它也许还活着。”

我想起刚才的话题,他应该是在说狗。

“是的,我是在说我的小狗。”高老头说。

我不知道高老头养过狗,因为我从搬过来就没见过他养狗。我俩在院子里坐了下来,他说他养小狗养了十六年,小狗随他从一个院子搬到另一个院子,后来又搬到另一个院子。说到狗,我看得出来他有许多话要对我说。他说狗要比猫好多了,狗心里时时刻刻都有主人,一年夏天的晚上,他养的那条小狗突然跑到他的床边“唔唔唔唔”低声叫,不一会儿又跑到阳台那边“唔唔唔唔”低声叫。他告诉我他原来住的那套房子阳台在北边,而卧室在南边,卧室和阳台之间隔着一个不小的客厅,所以北边有什么动静他几乎听不到,他不知道他的小狗那天晚上到底是怎么了。直到第二天,他才知道昨天晚上小区来了小偷,好几户人家的东西都被偷了,他家因为有小狗,小偷才没敢进。

“我现在吃得很少。”高老头对我说。他一吃饭就会想起小狗,所以就没有食欲。高老头还说他的小狗有一次差点被王小鹏家的大狼狗咬死,那条大狼狗那几天正在发情,上来就把他的小狗给咬住了。

“一口死死咬住。”高老头说。

“王小鹏也急坏了,用脚怎么踢都踢不开那条大狼狗。”高老头说,“想不到狗对狗会那么残忍。”

“我当时都快疯了。”高老头说。

我想知道那条小狗后来怎么样了。

“丢了。”高老头说。

“丢的那晚我梦见了它。”高老头说。

“我梦见它在广场喷泉的下边找东西吃,它饿了。”

“第二天天还没亮我就去了广场。”高老头说。

“没找到吗?”我说。

“梦就是梦,梦永远不会实现,不管是什么梦,我讨厌梦。”高老头说。

我还想问问关于王小鹏的事,但没问,因为我不认识这个人,问也没什么意思,我对不认识的人从不感兴趣。

“您一个人真该再养一条小狗。”我对高老头说。

“我很伤心。”高老头说,“我不知道它现在在什么地方。”

我不知道该说些什么,一条养了十六年的狗我认为就是家里的一口人了,狗很聪明,它什么都知道,只不过它不会开口说话。

“我一直在等它回来,都五年了。”高老头说。

“这个世界很神奇。”我说,“也许什么都会发生。”

“它也许知道我在等着它。”高老头点点头。

“等着吧。”我说,“有许多奇迹在等着我们。”

高老头点点头。

“它喜欢吃香草冰激凌。”高老头说。

我一时没反应过来,因为我从未听过狗吃冰激凌这回事。

“它还喜欢洗澡。”高老头又说。

“再养一条,您不妨再养一条。”我说。

高老头把身子往后靠了一下,呼出一口气,我以为他要说什么,但他什么也没说。这时候斑鸠又在树上叫,天真蓝,它们秋天的叫声也没什么变化,和春天的叫声几乎一样,它们的叫声并不会因为发情而有所改变,这和其他鸟不一样。

“我老了,不敢再养了,我怕等不到它长大我就完蛋了。”高老头说,“岁数大了最好什么也别养,前不久那边学校的金老师想送一只蓝猫给我养,那只小蓝猫真可爱,但现在想想还是不能养了。”

“我想不到我现在都八十多岁了。”高老头说。

“您这身体活到一百岁没什么问题。”我说。

我不知道谁是金老师,但我们小区的北边有所学校。

“仔细想想,人活着真没什么意思,有的人活着但其实已经死了。”高老头又说,“人到了一定岁数,连死都不怕了,就什么都不怕了。”

我看着高老头,他的脸上没多少皱纹,他不说谁也看不出他有八十多岁,他要是说自己才过六十岁也有人相信。

“一不能喝酒,二不能抽烟,三不能做那个,活着没意思。”高老头又把身子往后靠了一下,呼出一口气。

我笑了一下,想说什么,但一时又找不出什么话。我就是这样的人,常常在应该说话的时候找不出任何合适的话。为了不显得尴尬,我忽然对高老头说起我爱人要我坐着小便的事。

高老头听后“咯咯咯咯”笑了起来。

“为什么会这样?这个有意思。”高老头说。

我说:“我爱人有洁癖,对我总是把尿滴在地上不满。”

“你往前站站不就可以了吗?”高老头说。

这回轮到我笑了,因为我想到了上次在重庆机场去厕所时遇到的一件事。两个男人在厕所里吵架,一个说:“你乱甩什么!你看你都甩到我脸上了。”另一个说:“这事真不能怪我,这怎么能怪我呢?”听到这话,那一个人马上就生气了,说:“你把尿甩到我脸上了,还说不能怪你!”另一个又说:“这只能怪我妈,她把我生成这样,我能怎么办?我又不能剪一截下去。”我想这两个男人应该是互相认识,因为最后他们都笑了起来。

我把这事对高老头讲了。

“哈哈哈哈。”

高老头笑岔了气,脸都笑变了形。他把两条腿一下子提起来放在椅子上,用膝盖顶着下巴,这可不是他这个岁数可以做的动作。他说他每天都会这么练练腰,虽然八十多岁了,但他觉得自己的腰还可以。

因为高老头的笑声,树上的斑鸠不再叫了。高老头院子里的那棵树上有个鸟窝,是斑鸠的窝,但我不知道那两只小斑鸠正式出了窝没,我在二楼阳台上经常可以看到老斑鸠喂小斑鸠。我还看到小斑鸠拉屎的样子,每一泡屎都会射击出去。这是我用望远镜看到的,虽然这棵树就在我的眼皮子底下,但我想清清楚楚看到斑鸠的动静只能用望远镜。望远镜真是好东西。前不久,我在旧货商店看到一根拐杖,拐杖的手柄居然是一个铜的望远镜。手柄上边有个墨水瓶盖大的铜帽,拧开这个铜帽,就可以看出那是个望远镜。因为它是铜的,又是个望远镜,我准备买它,要是碰到什么事,它还可以当武器。这事我没有对任何人说过,以我的岁数,离用拐杖还早,但我一眼就喜欢上了那根拐杖。

“我也许会去买拐杖。”我对高老头说。

“我都不用拐杖。”高老头马上说。

听了这话,我也就马上打消了把拐杖手柄是望远镜这事告诉他的念头。

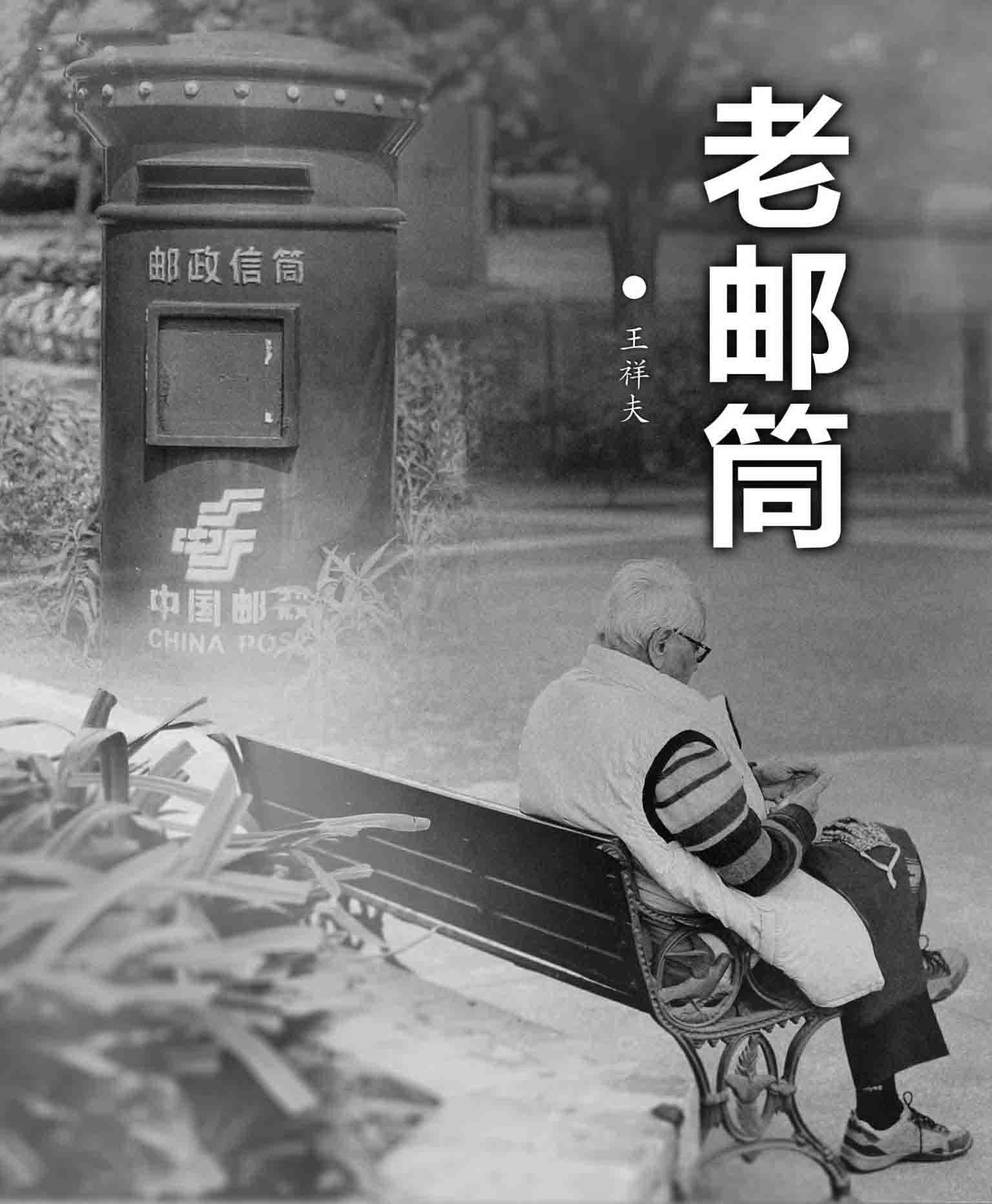

这天我正在睡午觉,楼下突然有了动静,接着我就在阳台上看到了高老头。他正在指挥两个年轻工人把一个老邮筒往院子里运。那是一个绿色的水泥老邮筒,虽然绿色的油漆已经剥落了不少。我举起我刚买来的那根拐杖上的望远镜朝老邮筒仔细看了看,终于看到了邮筒上的那个小门,门上还有两排小字。因为我是拿望远镜看的,马上就看清了那两排小字,上边写着上午和下午开箱的时间:

上午:九点

下午:五点

两个年轻工人,正在费力地用手推车把这个看起来很重的水泥老邮筒从外边往院子里推。我想那个水泥老邮筒绝对不会轻,但问题是,高老头从什么地方弄到的?他把它弄到自己的院子里是想做什么?我在阳台上仔细地打量这个老邮筒。现在人们早就不再使用这种老邮筒了,街上或随便什么地方都几乎看不到这种老邮筒了,现在谁还写信?

我站在阳台上看着那两个年轻工人把那个绿漆斑驳的水泥老邮筒从手推车上卸下来,高老头一直站在旁边指挥着。那两个年轻工人走了,下一步该怎么办?我不明白,高老头总不会让那个又笨又重的水泥老邮筒一直在院子里躺着吧?

我想下楼去看看这个老邮筒,但这时候我有两个朋友来了。我们三个人想结伴去新西兰旅游,我的护照还差一个月到期,我想知道是签一下字就行还是要换新的。他们说他们也不知道。他们想知道的是出国旅游,突然脱离了团队会怎么样。我说我也不知道。

我们就一直在瞎扯这些谁也不知道的事,一直扯到吃晚饭的时间,然后准备找一家小饭店去吃饭。不知为什么,往小饭店走的时候我想起了爆炒腰花,我很喜欢吃这道菜。

“爆炒腰花不错。”我说。

那两个年轻工人带着水泥和沙子再次出现在高老头的院子里是第二天下午,他们还是用那个手推车,说真的我真是一个好事者,我喜欢看别人干事,那两个年轻工人在高老头的指挥下在离树不远的地方刨了起来,他们先是用工具刨了一个两尺多深的坑,然后把水泥、沙子用水和了起来。站在阳台上我都能听到他们和水泥、沙子的“嚓嚓”声。他们把和好的水泥砂浆先在那个坑里铺了一层,然后又费了好大的劲把那个水泥老邮筒挪到坑里立了起来。他们不知道从什么地方找来了三根很粗的木棍子,从三个不同的角度把那个老邮筒支撑住了,然后又把剩余的水泥砂浆都填到坑里。我听见那两个年轻工人对高老头说,在明天之前千万别把那三根木棍取了。

“起码要凝固一个晚上。”其中的一个人说。

另一个人则笑着说:“我们以后可能也要来这里寄信。”

然后他们就嘻嘻哈哈地推着手推车走了。

我站在阳台上看着,想该不该下去看看。

听见门响,我进了屋,朱妮这时候已经回来了。

“朱妮,我跟你说。”我迎上去说。

朱妮拿着刚买的热包子和菜进了厨房。因为厨房在北边,她只能看到楼对面的那个小超市,阳台在南边,她根本就不知道高老头的院子里发生了什么事。我想到刚刚看到的事就忍不住“哈哈哈哈”笑了起来。

“楼下的高老头居然在院子里安了一个水泥老邮筒。”

“我还没见过水泥老邮筒呢。邮筒有水泥的吗?”朱妮说。

我说:“当然有,不过那可是古董级别的老东西。”

“老头是怎么回事,往自己家里弄个老邮筒?”朱妮问。

“问题是现在谁还写信。”

我告诉朱妮我也不知道高老头这是怎么回事。

“怎么回事啊?”朱妮又问。

“问题是这种水泥老邮筒早就没人用了。”我对朱妮说。

我再也忍不住了,我想我应该马上下去看看,尽管天快黑了,但这事太有趣了。

“看完就马上回来,包子一会儿凉了,是你喜欢的荠菜包子。”朱妮对我说。

我下了楼,高老头开了门,高老头家里有两个可以出入的门,一个在楼道里边,一个在厨房那边直通小院。虽然秋天快过去了,但高老头种在厨房门口的那盆晚饭花还在开着,那是一种黄色的,让人感到特别明亮的花。

我随着高老头穿过厨房去了小院,天这时候快黑了。

“我不知道我该做些什么。”高老头兴奋地对我说。

“但我太喜欢这个水泥老邮筒了,它和我一样老到没有用了,但我喜欢它,它让我想起许多事。”高老头又说。

我和高老头站在那个老邮筒旁边,这可真是一个货真价实的老邮筒,离近了看,邮筒上边的绿漆真是斑驳得厉害。我真想抬起脚来蹬蹬它,但我忍住了,这个老邮筒此刻还被三根很粗的木棍支着。

“我能用它寄信吗?”我笑着问高老头。

“你说呢?”高老头也笑着。

“它可以继续为公众服务吗?”我又笑着问高老头。

“你说呢?”高老头很开心。

高老头肯定是一时不知道怎么回答了,但他开心就好。

“现在没有邮递员会再从邮箱里取信了,几乎看不到邮箱了。”我对高老头说,“这个水泥老邮筒是个宝贝。”

“过几天我就把它擦干净。”高老头高兴地说。

“对,擦一擦。”我说。

“你说需要用绿漆把它重新刷一遍吗?”高老头问我。

我说:“那可不必,不必让它变成跟新的一样。”

高老头怕我看不清他的宝贝,便把院子里的灯打开了,灯光从厨房门口那边打过来,水泥老邮筒猛地看上去像是一个人站在这里。

“您是怎么找到它的?”我问高老头。

“工地上发现的,他们准备把它埋在地里。”高老头说。

“太难得了。”我又说。

“使用它的年代已经过去了。”高老头说。

“这个小门能不能打开啊?我敢肯定您没钥匙。”我试着拉了拉老邮筒上边的那个小门。

“我不准备打开它。”高老头说。

“但它很好,怀旧。”我说。

“谁也想不起再来开它。”高老头又说。

“您看它像不像是一个人?”我指了指老邮筒对高老头说。

“这可让你说到点子上了。”

高老头马上兴奋地把厨房门口那盆晚饭花搬了过来,他把花盆使劲举起来放在了老邮筒的上面。

“天哪,这下更像了。”我说。

高老头“咯咯咯咯”地笑了起来。

我发现朱妮此刻出现在阳台上,她正在朝院子里看。

“太好了。”朱妮在上边说。

我不知道她是什么意思,她很喜欢夸奖人,这也许和她的职业有关系,当老师的要懂得怎么才能让学生充满信心。

“这么一来,它和我都差不多高了。”我对朱妮说着,还用手比了一下。

“我买了荠菜包子,老头上来一起吃吧。”朱妮在阳台上说。她一直叫高老头老头,这是一种亲切的叫法。

“有啤酒,还有小菜,你们可以喝一点。”朱妮又说。

高老头正在把他院子里的大白菜一棵一棵摆在厨房门口太阳可以晒得到的地方,去去水分,这样一来大白菜就可以储存得久一些。但让我感兴趣的不是这些,让我感兴趣和深深不解的是高老头的秘密,高老头隔几天就会把一封信塞进那个老邮筒里,我不明白他这是在给谁写信。

“高老头往老邮筒里边塞信。”我对朱妮说。

“怎么会?不可能吧?”朱妮说。

“我亲眼看见的,还用了望远镜。”我说。

“他写信?”朱妮说。

“是的,他写信。”我说。

“他把信放在那个老邮筒里?”朱妮说。

“是啊,隔一两天就会往老邮筒里塞一封信。”我对朱妮说,“我真有些搞不懂,我不知道是不是自己脑子出了问题,过些日子也许要去医院查一下。”

“这老头让我有点难过。”朱妮看着我说。

“老头真的隔一两天就往里面塞一封?”朱妮又问我。

“是啊,没错。”我说。

“真不明白这是怎么回事。”朱妮说。

“问题是他也知道永远不会有邮递员过来把信取走,再说那个老邮筒上的小门也打不开啊,他没有钥匙的。”我说。

“天哪,老头是不是疯了?”朱妮说。

中午的时候,朱妮一般都不会回家吃饭。学校中午太忙,学生们一般都在学校里吃午饭,朱妮也就跟着在学校,不过她是在教师食堂里边吃。

我自己在家里会用大茶缸煮两个鸡蛋或泡一袋方便面。我总是早上少吃,中午也会少吃,只有到了晚上朱妮回到家,我才会好好吃一顿。我最近有点发胖,这不是什么好事。

“晚上你最好不吃。”朱妮对我说。

“我忍不住,胖就胖吧。”我说。

“这都怪我的工作,中午回不了家。”朱妮说。

“没什么,也许我晚上可以不吃,我试试。”我说。

“宝贝——”

我这么一说朱妮就很高兴,结婚以来她一直都叫我宝贝。

晚上睡觉的时候,她把身子打开了,让我过去。

然后,结束了,朱妮睡了,我一时还睡不着。晚上斑鸠也会叫,我认为它们是在说梦话,我听到了。

这天中午,我去了那家我和朋友们去过的小饭店打包了一份爆炒腰花,我始终认为这个菜对身体好。我还打包了其他三样菜,凉拌羊肚、卤猪肝和糖醋里脊。因为天气很好,阳光也很舒服,我准备下去和高老头一起吃个午饭,以前我经常这么做,他现在还能喝一两小杯,我也只能让他喝一两小杯。

我一手拿菜一手拎酒便去了,我们坐在院子的阳光里。我想起了我这几天发生的事,我对高老头说:“因为我要去新西兰,我在讨好朱妮。”

“你怎么讨好她?”高老头说。

“我已经学会坐着小便了,这下好了,点点滴滴都在马桶里边。”我笑着说。

高老头愣了一下,看着我,突然大笑起来,几乎又笑岔了气。

“咱们喝吧。”高老头说。

“咱们喝。”我说。

我们喝着酒,我始终忍着,没把看见他往老邮筒里塞信的事说出来。太阳晒得真是舒服,地上的落叶五彩斑斓。我别过脸看着那个老邮筒,老邮筒被太阳照得闪闪发亮。

“真好,老邮筒。”我说。

“为老邮筒干杯。”高老头说。

原刊责编 曾歌

【作者简介】 王祥夫,已出版长篇小说、中短篇小说集、散文随笔集五十余部。作品多次被本刊及《小说选刊》《中篇小说选刊》等选刊和多种全国年度小说、散文随笔选本选载。曾获第三届鲁迅文学奖、《上海文学》奖、百花文学奖、赵树理文学奖、林斤澜短篇小说杰出作家奖、《中篇小说选刊》全国优秀中篇小说奖、高晓声文学奖、《雨花》文学奖等奖项。