清代,尤其是嘉、道以还,重视碑学的风气对近现代书法的发展产生了极为深刻的影响。碑学的兴起,促使篆、隶、北碑等书体在清代盛行,因而成就卓著,蔚为大观,故有“书学中兴”之说。但帖学却受到了排挤,逐渐衰落下来。在重碑抑帖的同时,清代在篆刻方面亦取得了巨大的进展,追求“金石气”乃为一时风尚,几乎成为衡量书法优劣的标准,余绪所及,此风迄今未衰。书法作品中有“金石气”,可显得古朴浑厚、刚健凝练,但若过分追求,以至连石刻上的刀痕也一并模拟毕肖,又会显得刻板雕琢。事实上许多上等的碑书原也是气韵生动、神采贯通的。据沙孟海先生研究:“有些北碑戈戟森然,实由刻手拙劣,信刀切凿,绝不是毛笔书丹便如此。”(《碑与帖》)沙氏此见,为我们正确认识“金石气”问题提供了有益的帮助。此外,清代的科举制度,虽也重视书字,但考试所要求的字体是以“乌、方、光”为标准的“馆阁体”书法,千篇一律,抹杀了个性情趣,束缚了书家的艺术驰骋,大大阻碍着书法艺术的发展。因此,清代中后期,最能抒发个性意趣的行草书体乏人问津,出现了有清一代能以草书擅胜者寥寥无几,亦无草书大家管领风骚的局面。这一情况,和明代帖学大盛、行草风靡形成明显的对比。

然而,在清代中期的阮元、包世臣,以及稍后的康有为,大力鼓吹“尊碑抑帖”的同时,还有一些书家仍重视帖学,他们既习碑,又不废帖,并能兼取碑、帖两者之优长。例如何绍基深究北碑,自谓“于北碑无不习,而南人简札一派不甚留意”,事实上他在帖学方面造诣亦甚深,故《清史·本传》称他“书法入颜鲁公之室”。清代晚期的沈曾植,其草书既取法黄道周、倪元璐,又结合北朝碑版和章草,而成为清代之后劲。在理论上,晚清的刘熙载,在其《艺概》一书中明确提出碑帖兼优论:“北书以骨胜,南书以韵胜。然北自有北之韵,南自有南之骨。”其时,即使是崇帖者,也已不似清初,仅囿于赵、董二家,而是“上窥钟、王,下掩苏、米”。无疑,这些都为嗣后帖学的再度兴起和行草的重新被重视,奠定了基础。当然,这在清代整个书坛上来说,只能是凤毛麟角而已。

清末废科举,兴新学,在书法上逐渐摆脱了“馆阁体”的桎梏,给书法的发展创造了有利的环境。行草书不仅由于独特的审美价值,也因为实用的需要,复受到书家的喜爱和重视。这当中一个极其重要的因素,是由于印刷术迅速发展和普及,照相印刷的日臻精良,自二王以来的历代名家翰墨真迹,被一一按原样摄影出版,使天下学者俱能复睹这些珍贵的墨宝手迹。这在以前是根本不能想象的事,等于说帖学在天下来了一个大普及,尊碑之风就此不能一统书坛了。同时,有些书家恋旧未泯,试图以北碑作行草书来寻辟创新的蹊径,结果未能如愿。这是由于行草是书写简札自然形成的书体,所谓“短笺长卷意态挥洒,则帖擅长”。而碑书是适宜于墓铭志记所需,故要求“界格方严,法书深刻,则碑据其胜”(阮元《北碑南帖论》)。如被称之为“遂开清一代碑学之宗”的邓石如,包世臣《艺舟双楫》在中列其草书为“能品上”,据包氏说:“唯草书一道,怀宁(邓石如字)笔势固如铜墙铁壁,而虚和遒丽,非其所能,尚留片席,便后来者自择所处。”而以“尊碑”著称的康有为也不无慨叹:“见京朝名士以书负盛名者,披其简牍,与正书无异,不解使转顿挫,令人可笑。”可见,写北碑和作草书的笔势很难协调,故邓氏的草书被称之为“野狐禅”,也说明了以写碑的方法作草书的道路是不易走通的。

总之,自晚清以来,在碑学续有发展的同时,帖学也重新被重视。《书法精论》指出:“行草贵纵逸潇洒,宜宗帖。”故帖学盛行,草书势必受到书家的喜爱和推崇。刘熙载《艺概》不仅详论了草书的发展史,并且对草书的特点、学习方法,以及和其他书体的比较,皆论述颇详。而且充分肯定了草书的地位,如说:“书家无篆圣、隶圣,而有草圣。”还指出了“观人于书,莫如观其行草”的评书标准。显然,刘氏把草书看作书学中的最高境界了,从而把草书的地位提到各体之上。潘伯鹰先生也说过:

以学书的艺术和技术论,草书是最高境界。因之,学书者不能以草书胜人,终不为最卓绝的书家。

——《中国书法简论》

近代草书在经历了清代几成绝响的困顿后,继宋元明之后,又得以迅速地发展。纵览近现代草书风貌,卓荦有成者大致有三种趋势。

(一)在受到清代重视碑学影响的同时,试图把碑学和帖学加以结合汇通,以开创新的面貌。这种尝试较之清代诸子的汇通有了很大的起色,较有代表性的书家,除清末民初的沈曾植外,当推于右任、谢无量、来楚生等。

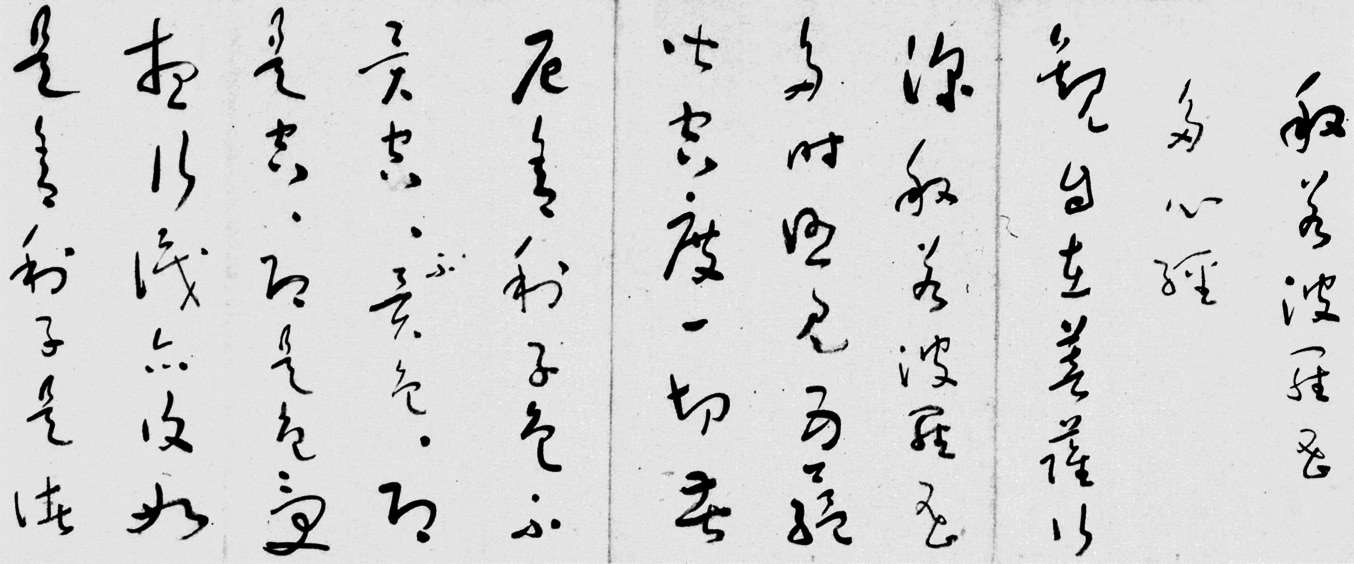

于右任(1879—1964),原名伯循,别署骚心、髯翁,陕西三原人。于氏的成就在以北碑用笔法作草,启迪后学,功不可没。其早期潜心北碑志的研究和学习,得力于《郑羲碑》《石门铭》等。1927年起始攻草书,融汇章草、今草的精髓,尝自谓:“余中年学草,每日仅记一字,两三年间,可以执笔,此非妄言,实含至理。有志竟成,功在不舍。”(《标准草书·序》)其草书于怀素《小草千字文》用功颇勤,尤能融北碑入草,故笔力雄肆,笔致简练,结体舒展,形成一种潇洒中见沉稳的独特风格。(图1)故《中国书法大辞典》称:“其书植基北碑,参入木简,潇洒脱俗,别具神韵,尤以草书具有创造性。”至晚年,愈能随意挥洒,皆成佳构,成为近现代杰出的草书大家。此外,于氏于1932年发起成立“标准草书社”,并根据“易识、易写、准确、美丽”的原则,精选历代草书范例,集字编成《标准草书》。尽管于右任先生冀能用草书的标准化来推进文字的改革,但其设想未必能行得通。这是因为,虽然草书的产生是由于实用的需要,但是随着时代的发展,草书几成为纯艺术的书体,而其实用性则远不及楷书和行书来得普遍,一般人要正确辨识草书殊属不易。此外,草体如若定型,必然阻碍草书之发展,更何论草书的艺术性。但尽管如此,《标准草书》对草书所作的大量研究、整理工作,不仅为学习草书者提供了一本极有价值的专著,对草书的发展也具有一定影响。

图1 于右任 草书

谢无量(1884—1964),原名蒙,后以字行,四川乐至人。学者、诗人和书法家。其书初师二王,后融会北朝碑版,行草尤为人所瞩目。于右任先生称其:“书法笔挟元气,风骨苍润,韵余于笔,我自愧弗如。”

来楚生(1904—1975),原名稷勋,字楚凫,曾别署一枝、非叶等,又作初

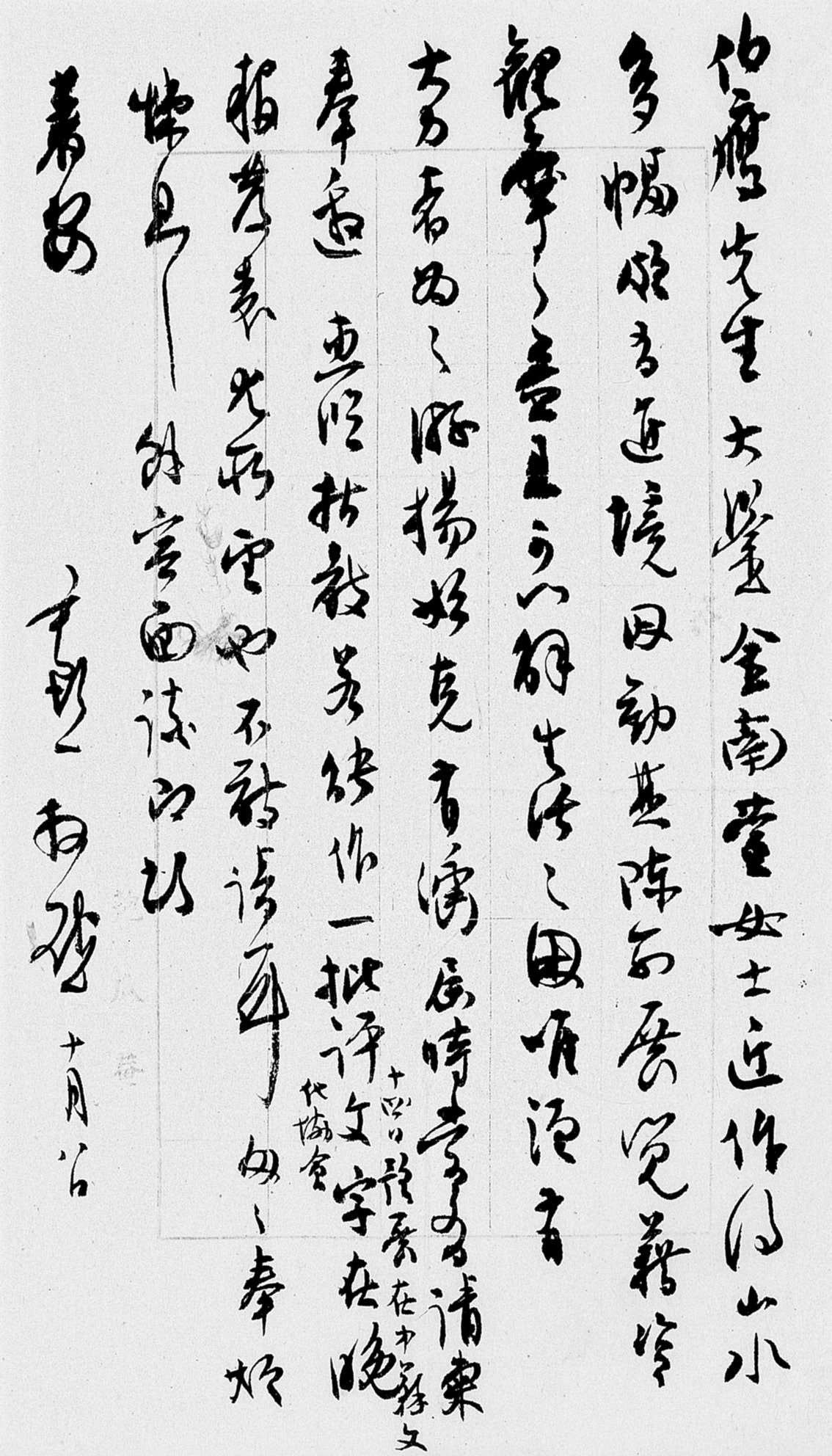

,别署安处、安处先生等。精于绘画、篆刻、书法,其书擅正、行、篆、隶、草各体,尤以隶、草称著。书法遍临汉隶著名碑刻,又取法明、清诸家,更得力于黄道周。晚年再度致力于汉碑,所作隶书和行草,峻宕疏朗,天趣烂漫,常以侧险取势,人谓其书熔汉碑风格与清人情趣于一炉。(图2)唐云先生评其:

,别署安处、安处先生等。精于绘画、篆刻、书法,其书擅正、行、篆、隶、草各体,尤以隶、草称著。书法遍临汉隶著名碑刻,又取法明、清诸家,更得力于黄道周。晚年再度致力于汉碑,所作隶书和行草,峻宕疏朗,天趣烂漫,常以侧险取势,人谓其书熔汉碑风格与清人情趣于一炉。(图2)唐云先生评其:

图2 来楚生 草书扇面

书画篆刻无不精妙,而于(书)篆、隶、正、草均熟中求生,刚健婀娜,平正煞辣,气势磅礴,不可名状,允推当代书法杰手。

是一个十分正确的结论。

(二)重振帖学,追溯晋唐,注重用笔,恢复草书旧观。其中以沈尹默、潘伯鹰、潘学固、白蕉、林散之等为擅胜。

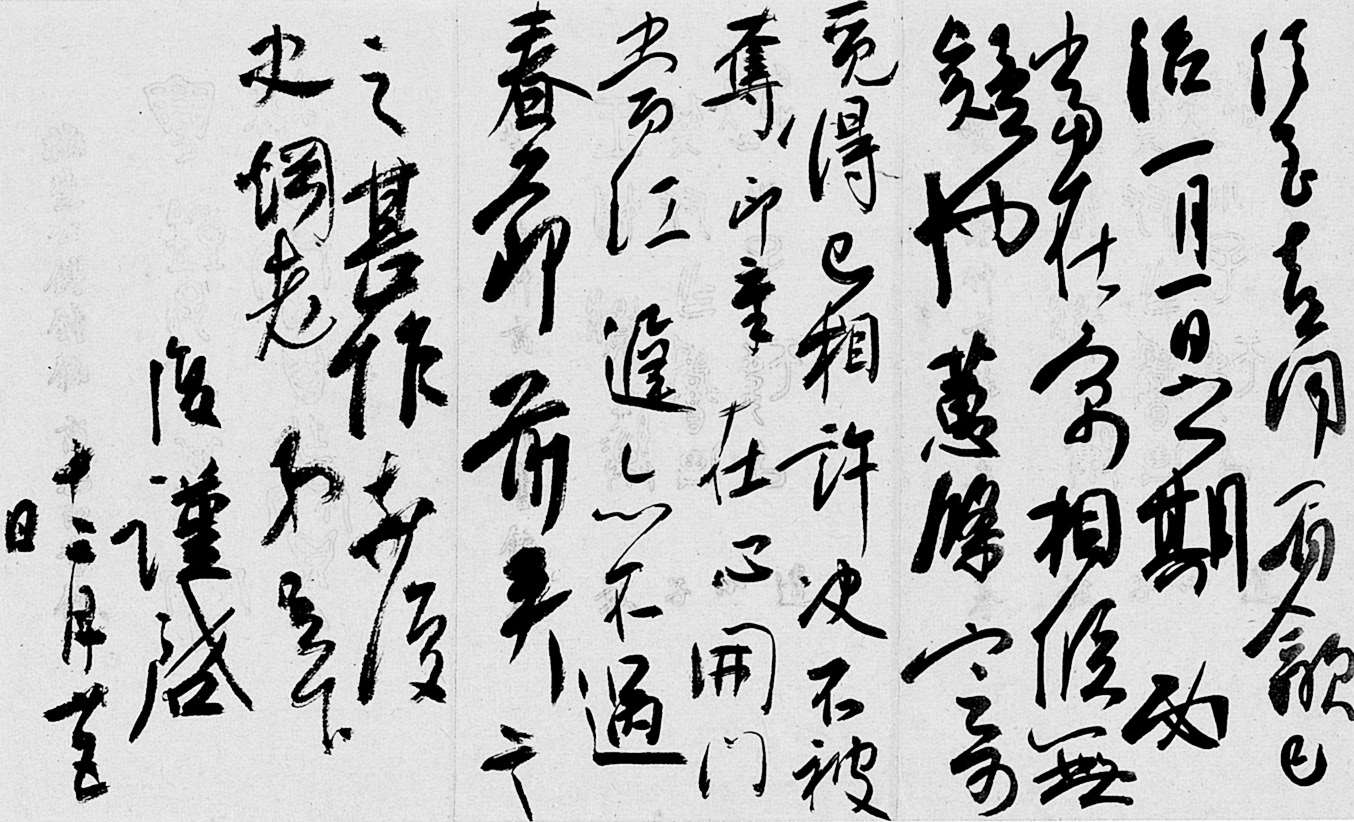

沈尹默(1883—1971),原名君默,字中,后改名尹默,号秋明、匏瓜。近现代学者、诗人,尤擅书法。沈尹默在清代崇尚碑学的风气下,不忽视“帖学”的重要作用,并主张学书当从墨迹本入手,服膺宋代米芾的学书心得,即石刻不可学,必须真迹观之始得趣,以观其下笔处。认为这些书论是“最关紧要处”,也是“金针度人”的地方。沈尹默先生的书学成就在于主张学书强调从用笔入手,极力反对模拟结构,其影响为数百年来所仅见。在学书上,沈氏沉酣二王法书,究心有年,曾撰《二王法书管窥》一文,对羲、献的行草书在历史上的贡献、作用和地位,以及如何学王等,皆阐述颇精详,切合实际。学书主张“转益多师”,“绝不规规然株守一家”,正、行、草书皆精,特别是行草书法温柔敦厚,遒媚劲健,为时人所推许。其草书基于扎实的楷书根底,并从米字入手,博采众长,尤得力于二王,并取法怀素《小草千字文》,形成一种清圆秀润、劲健遒逸的风格。(图3)郭绍虞先生评其书:“正不嫌板,侧不涉怪。断处觉密,续处成疏。”谢稚柳先生称其:“真做到了得心应手,随意自如,各体具备,自成一家。”新中国成立后,曾主持上海中国书法篆刻研究会,对繁荣书法事业颇多贡献。

图3 沈尹默 草书手札

潘伯鹰(1905—1966),原名潘式,号凫公、有发翁,安徽安庆人。精诗擅书,在书法方面,善楷、行、草诸体。初宗二王,后笃嗜褚遂良,于魏、晋以来名迹亦无不涉猎。其草书朴质劲健,含而不露,颇有六朝遗意。《中国书法大辞典》称其:“行草雄健朴茂,拙里藏巧,有六朝风韵。”学书主张“楷和草书同时各学”,其理由是“楷和草用笔完全一样,楷书是草书的收缩,而草书是楷书的延扩”。他的作品往往正草参差,信手间隔,有一种特殊的风貌,从中洋溢着可贵而清脱的书卷气,这显然与他的学问素养分不开。在其《中国书法简论》中,有关草书的论述颇公允切实,为学书者所宗奉。

潘学固(1893—1982),原名潘重,后以字行,晚年自号老学。先生生于安徽桐城书香世家,其伯父潘陛,字寿培,父潘淇,字寄岑,皆善书。尤其是潘淇以草书擅胜,并为于右任先生所推重。故先生自幼受家庭熏染,酷爱书艺。及长,既长于草书,又擅真、隶、篆、甲骨等书,亦精于篆刻。早年书宗二王,广涉历代碑帖,晚岁则偏嗜张芝、怀素、孙过庭等书,尤笃研《书谱》,能得其奥秘。由于忧虑时下忽视以楷书为学草基础,故提出“学草书务从楷书入手”的主张。尝为《书谱》佚文补遗,颇为行家所称道。其书清淡简练,率然天真,颇具《书谱》和《小草千字文》的意趣,有“神仙书”之称。晚年于“飞白书”亦有所深研。

白蕉(1907—1969),原姓何,名馥,又名复生,字远香,别署云间、济庐,江苏金山(今属上海)人。长于诗、书,又善画兰。书法以行草见长,其草书,取法二王,纵逸潇洒,颇具晋人风韵。(图4)自谓:“我初学王羲之书,久久徘徊于门外。后得《丧乱》《二谢》等唐摹本照片习之,稍得其意。又选《阁帖》上王字放大至盈尺,朝夕观摩,遂能得其神趣。”可见,白蕉学王确是潜心其中,下过一番苦功的。论前人作草,取法生活中的现象,是“取神而不是取形”的见解,颇有助于草书的创作。

图4 白蕉 草书手札

林散之(1898—1989),原名以霖,字霖,号三痴,后改名散之;笔名左耳、散耳、聋叟等,祖籍安徽和县,生于江苏江浦,居南京。善诗、书、画。书法工正、行、草、隶,尤以草书擅名。林氏八岁学书,十六岁得范培开先生指点,范氏授以唐碑,并教以安吴执笔悬腕之法。弱冠之年,又受张栗庵先生影响,始攻行书,以米芾为宗。后从黄宾虹先生游,六十后方习草书。尝自述学书,由唐入魏,由魏入汉,转而入唐,入宋、元,降而明、清,皆所摹习。究其草书,以得王羲之一派为多,如其自谓:“草书以大王为宗,释怀素为体,王觉斯为友,董思白、祝希哲为宾。”由于能熔冶众长,遂自成家,晚年草书入化境,以气势雄健、苍老奇逸取胜。其作书,惯用长锋羊毫,又谙用墨之道。所作草书,结体疏密相间,虚实相生;墨色枯湿润燥,自然相济。(图5)学草主张先写楷书,打好基础,后行书,再草书。其《论书六首》诗云:“狂草应从行楷入,伯英遗法到藏真。锥沙自见笔中力,写出真灵泣鬼神。”赵朴初先生有诗赞曰:“散翁当代称三绝,书法尤矜屋漏痕。老笔淋漓臻至善,每从实处见虚灵。”

图5 林散之 草书诗轴

以上诸家,虽得力于帖学,但并不是说不从碑学中去汲取和借鉴。事实上,近现代书家很少有独取帖学的,重碑学诸家,也不废弃帖学,这也是时代发展的必然趋势。即如潘伯鹰先生主张那样,碑、帖两者不能偏废。沈尹默先生尽管以崇帖著称,但其对唐碑和六朝碑刻亦临写不辍,在临碑方面,强调从用笔入手,并身体力行,取得了可观的成就,连清代许多碑学家也是不能望其项背的。

总之,学碑或学帖,只是取道不同而已,无不可学,何去何从,则要根据各人的志趣爱好而定。约而言之,尚碑则气度恢弘,浑朴雄健;尚帖则遒媚劲健,跌宕潇洒。必须注意的一点是,不论碑或帖,其用笔的实质是一致的。

(三)肇始于汉代的章草,作为草书形成的最早形式,又复受到世人的青睐。其原因,王蘧常先生认为:“一因其字体平正,具有规模,笔笔分明,甚觉雅观奇趣,绝无今草之形掍(掍,音衮或混,意为同、混);一由边陲汉简墨迹发现,略窥草隶面目,爱其饶有古意,遂多趋习。”总之,章草在艺术性方面具有笔简意古的特点。近现代王世镗善章草,曾撰《章草草诀歌》问世,其章草深得于右任的推重。又有王蘧常先生作《章草例》,均为学习和研究章草书法的宝贵资料,而先生的章草,尤独具风格,为时人所重。

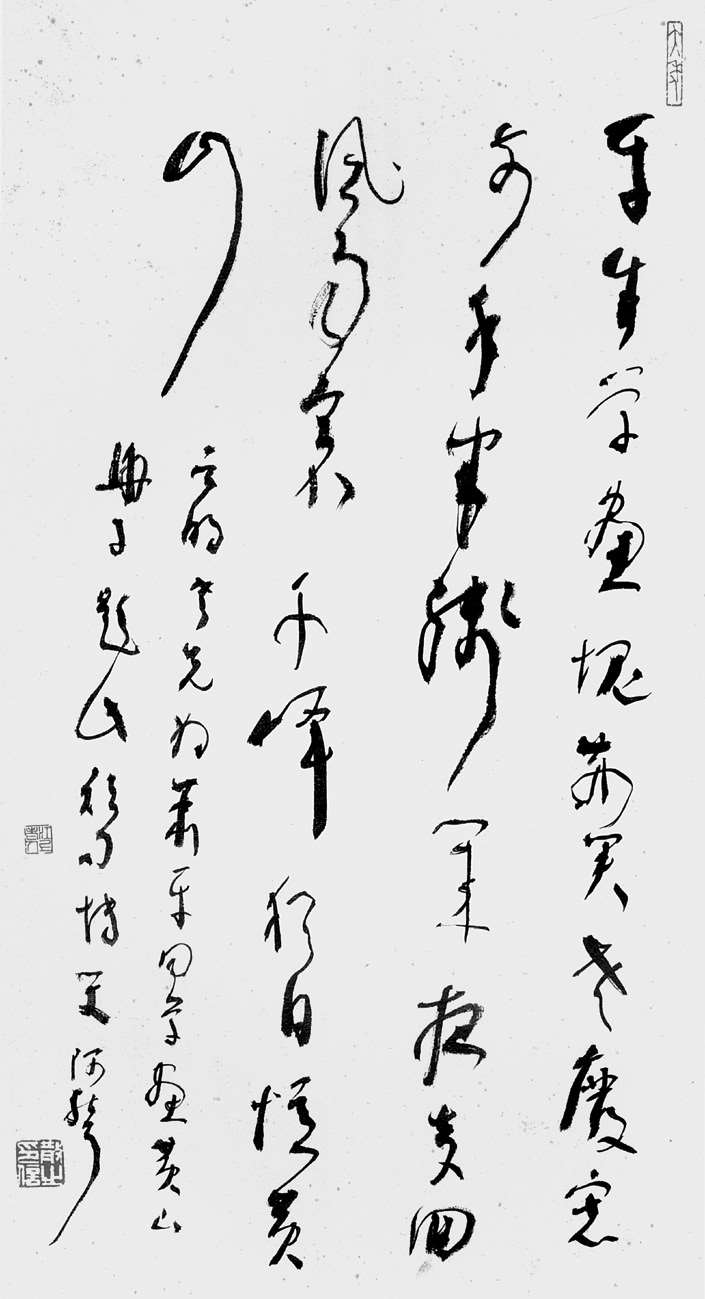

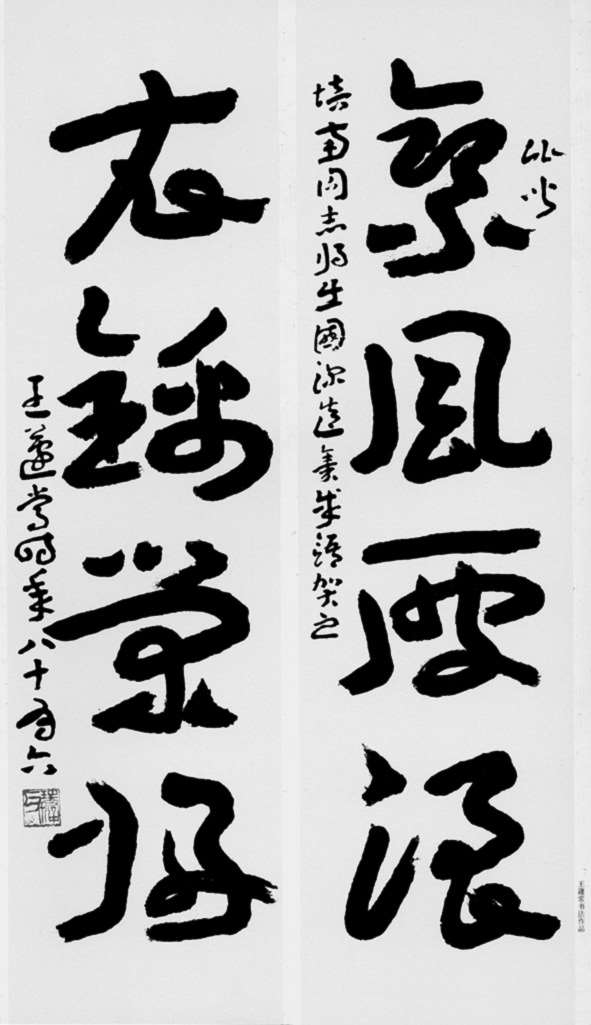

王蘧常(1900—1989),字瑗仲,别号明两、涤如等,浙江嘉兴人。近现代著名学者、诗人、书家,为沈寐叟晚年的入室弟子。王氏早年习草自王羲之《十七帖》始,又深研“二爨”。嗣后,大量研习碑帖,诸如《石门颂》《郑文公》《张猛龙》,汉隶如《乙瑛》《张迁》《衡方》;篆书如《石鼓文》《峄山碑》等,无不奄贯,并旁及漆书、竹木简,石经石室之坠文,笃嗜章草则数十年如一日。冯其庸先生称其:“由三王(王羲之、王献之、王珣)、二爨上溯北朝、秦汉直入三代。”自谓作书“不落唐以后一笔”。究其章草,取法高古,得力于篆书和二爨,以中锋运笔,古拙凝重,缠绕盘古,如蟠屈龙蛇。(图6)由于他精勤不倦,终成一代章草大家。

图6 王蘧常 草书对联

当然,近现代草书的发展还远不止以上三个方面。譬如,清人极少研究、取法的明人草书,尽管书家多,作品广,但由于清代中后期重碑的风气,致使在当时尚未引起足够的重视,而近现代随着明人作品的大量公之于世,已越来越受到中外学者的关注。此外,近现代大量汉、魏竹木简的出土,又提供了连唐、宋人也难得一睹的汉、魏人墨迹,而在这方面的研习和探索,尚属方兴未艾。

随着时代的进步,现代生活节奏的加快,草书活泼生动、富于变化的特点,更适合当今意气风发的时代精神,亦利于、宜于抒发书家的思想情感。再则,草书流派多、门类广,受到学书者的酷爱和摹习,这也是理所当然的事。笔者留心了一下近年来的各种大小展览以及报纸、杂志,虽众体咸备,但行草实居其大,这些都足以说明,尽管草书“难识”,但还是被大家所接受而成为一种群众所喜闻乐见的书法艺术。何况,草书在学术上也具有深入研究的价值,诚如叶圣陶先生所指出的:

草书的研究,在今天确有它的重要性。一、过去探讨较少,与其在汉字形体发展史上的地位不相称。二、许多古代和近现代的文书、手稿是用草书写的,有待于辨认整理。三、在书法艺术上,草书也有它的特殊地位。

——《草字编·序》

总之,草书对于继承和弘扬民族文化遗产,起到巨大的作用,认识草书和熟悉草书则大大地提供了这方面的帮助。

和前人相比,我们接受的古人作品最为丰富,即使是名贵的碑帖、罕见的手迹,借助现代印刷术,也可以使之成为唾手可得之物,这种有利的条件是往昔数千年所不可比拟的。过去御赏珍品庋诸深宫秘笥,唯帝王独览,而今普及于天下,人手一册,非独乐乐不若众乐乐之谓乎?赵孟頫尝说:“昔人得古刻数行,专心而学之,便可名世。”只要我们寝馈其中,博采众长,在时代精神的激励下,江山代有才人出,超越前人,攀登草书的新高峰,并不是一件不可想象的事,当然这些都应该踏踏实实地始于足下而循序渐进。