章草始于汉代,是从草隶演变而来。所谓草隶,是指隶书的草率写法。草隶变章草起于草书之规范化。章草是今草的前身,与今草相比,章草仍保留了隶书的某些特点:末笔常用带隶意的波磔,体势稍扁,字字独立,不相连属。

有关章草的得名,主要有以下几种说法:

(一)汉章帝创始说。宋陈思《书苑菁华》引唐蔡希综《法书论》曰:“章草兴于汉章帝。”

(二)汉章帝所好说。唐韦续纂《五十六种书》曰:“章草书,汉齐相杜伯度援稿所作。因章帝所好,名焉。”

(三)章奏说。唐张怀瓘《书断》载:后汉北海敬王刘穆受明帝命,草书尺牍十余首。至建初中,杜度善草,见称于章帝,上贵其迹,诏使草书上事。魏文帝亦令刘广通草书上事。盖因章奏,后世谓之章草。

(四)史游作《急就章》而得名。唐张怀瓘《书断》引王愔说:“汉元帝时,史游作《急就章》,解散隶体,兼书之,汉俗简惰,渐以行之是也。”

(五)与“章楷”的“章”同义,也即是“章程书”的“章”。近人多主此说。

近人王薳先生在《章草典型概述》中说:“顾名思义,章即章法,应如是解。草以章名者,殆具有章法之书耳,固毋庸别解深求也。”另启功先生认为:

章实有“条理”“法则”“明显”的意思,所以相反的意思,杂乱便是无章。汉代的草体得名,应是由于它的条理和法则的性质比较强烈,也可以说,正是由于它具备了这种性质,才有合章程,用于章程的资格。章草和今草相比,章草较为严格,今草较为随便。

——《古代字体论稿》

章草盛行于东汉和两晋,至唐代已见衰落。故宋代黄伯思曾感叹:

章草惟汉、魏、西晋人最妙,……至唐人绝罕为之,近世遂窈然无闻。盖去古既远,妙恉弗传,几至于泯绝邪!

——《东观余论》

汉代有杜度、崔瑗、崔寔、罗晖、赵袭、张芝等;魏晋则有皇象、卫瓘、索靖、王羲之、王献之等,皆以擅作章草传名后世。

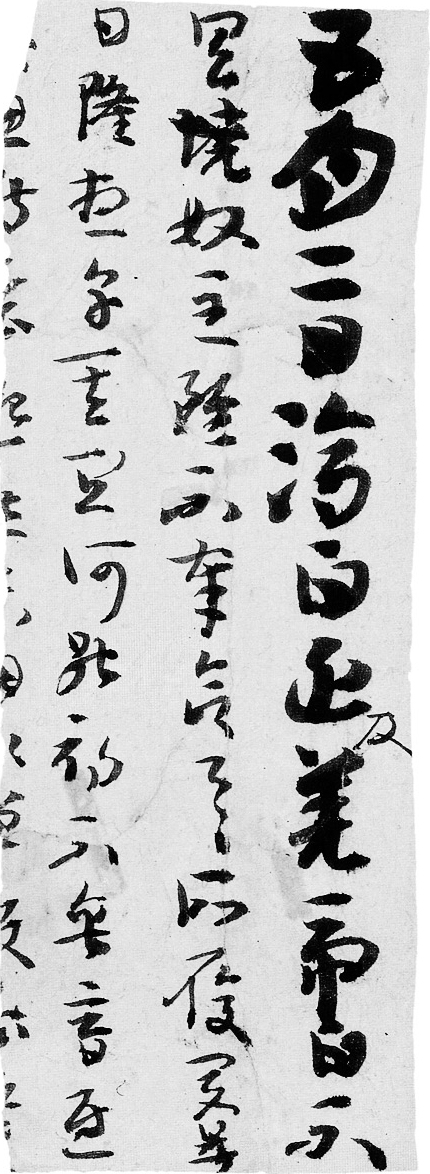

晚近大量的两汉魏晋竹木简册及楼兰残纸(图1)等的出土,为研究章草提供了翔实的资料。据近人考证,西汉时期已有章草,其中有些是极为精美的,如罗振玉在《流沙坠简·简牍遗文考释》中,考定《公辅》一简,书于始建国五年(13),时当西汉之末。罗氏称:“此简章草精绝,虽寥寥不及二十字,然使过江十纸犹在人间,不足贵也。张、索遗迹唐人已不及见,况此更远在张、索以前乎!”

图1 楼兰残纸

现存世章草名迹有:相传吴皇象书《急就篇》(亦称《松江急就篇》),西晋索靖书《急就篇》《出师颂》《月仪帖》等,以上为摹刻本。墨迹有索靖书《出师颂》真迹、隋贤书《出师颂》、元赵孟頫《六体千字文》中章草、明宋克书《急就篇》等。

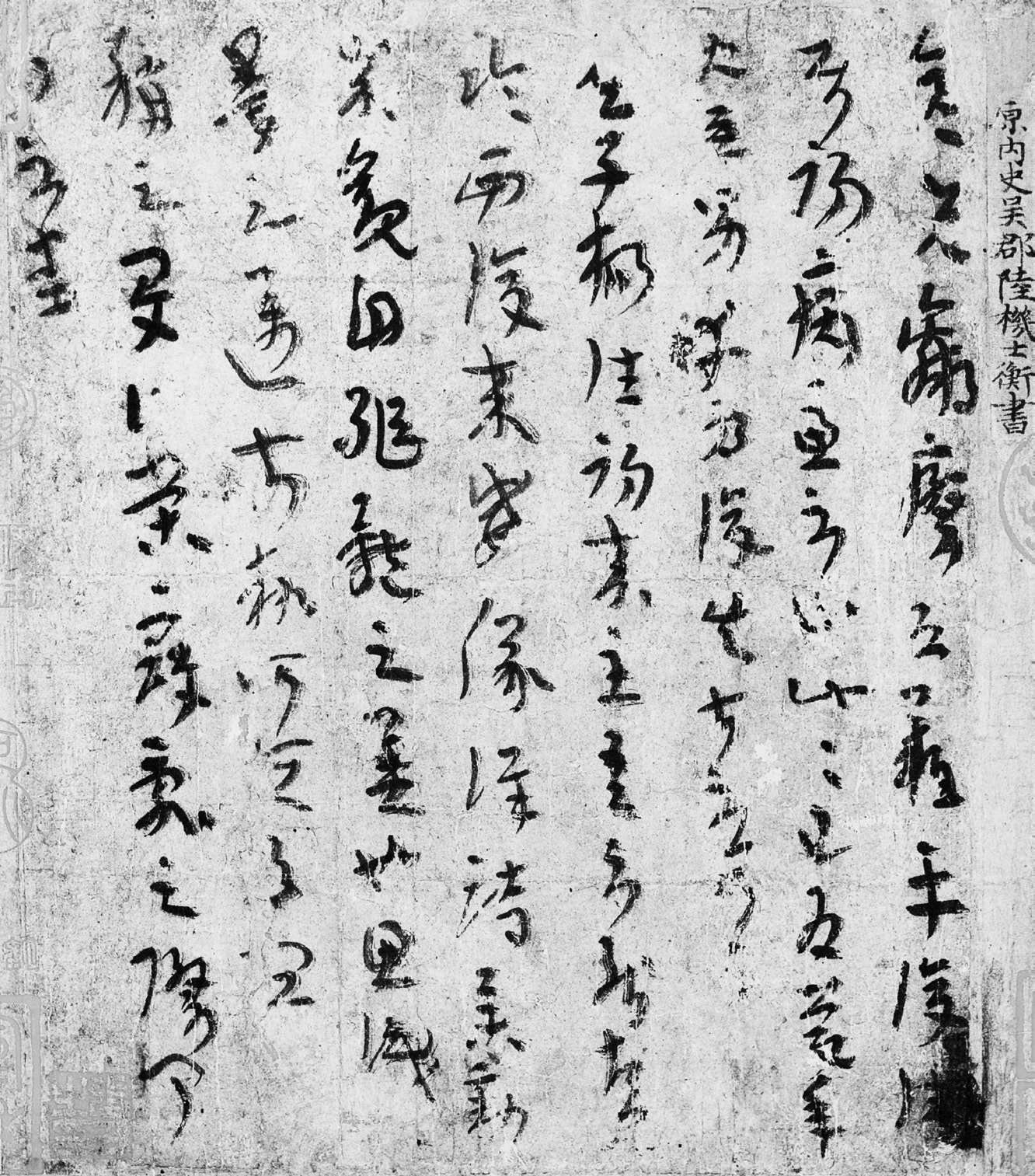

现藏北京故宫博物院的西晋陆机《平复帖》(图2),是现存最早的章草名人墨迹。董其昌跋称:“右军以前,元常以后,唯存此数行,为希代宝。”陈绎曾《翰林要诀》评此帖“章草奇古”。近人启功先生说:

图2 陆机 平复帖

《平复帖》字作章草,点画奇古,校以西陲所出汉晋简牍,若合符契。可证其非六朝以后人所能为。

此帖为幸存于今的极其珍贵的章草遗迹。