中国古人在对天象的观测和历法的制定上起步很早,早在战国时期的魏国,就出现了一位名叫石申的天文学家,他与楚人甘德测定并精密记录下的黄道附近恒星的位置及其与北极的距离,是世界上最古老的恒星表。他还系统地观察和记录了“五大行星”的出没规律。到了元朝,郭守敬和另外几位天文学家制定出了当时世界上最先进的一种历法——《授时历》。

在月球背面有些环形山是以我国古代对天文探索做出贡献的人的名字命名的,它们分别是石申环形山、张衡环形山、祖冲之环形山、郭守敬环形山和万户环形山。不过,天象的观测和历法只是天文学很小的一部分,并没有深入揭示天体运行的本质规律。

什么是历法呢?从本质上说,历法就是我们人类对太阳、月亮详细观测记录的大综合,越是精确的历法,越能体现历法制定者对天体运动位置的观测精度。在这一点上,古代中国人无疑是走在世界最前列的。

古代中国拥有世界上最成建制的天象观测机构,并且对负责人有着极为严苛的要求,如果耽误了天象观测的记录,最严重的甚至会被砍头。因此,历朝历代都极为重视天象记录,中国人的天文观测记录是世界上最详细、最整齐、最规范的,没有之一。按道理,中国人没有理由不率先认识到太阳系的真相,遗憾的是,一直到明清时期,在中国的知识分子中,最主流的思想依然认为天圆地平,依然认为所有天体都绕着地球转。

在古代中国,主要流行三种关于天地结构的思想,分别是盖天说、宣夜说和浑天说。现在我来简单地介绍一下这三种思想。

盖天说认为天圆地方,也就是“天圆如张盖,地方如棋局”,这也是最早的有关天地结构的文字记录,最符合人们的视觉体验,与全世界人民最初的想法都是一样的。

宣夜说解释起来稍微麻烦一点,这个派别认为:天就是由无尽的气组成的,日月星辰全都飘浮在无边无垠的气体中。但是我查遍资料,也没查到宣夜说怎么描述天地关系以及大地的形状,权且认为宣夜说不太关心地,只关心天。

浑天说则是中国古代流传最广、影响也最深的一种天地观,代表人物之一是张衡,他在《浑天仪注》中这样写道:“浑天如鸡子,地如蛋中黄,孤居于内,天大而地小。”

有很多人误以为张衡的这句话表明他已经认识到大地是圆形的,实际上在学术界这种误解是不存在的。比如,南京大学出版社出版的《图解天文学史》第 63 页写道:“还须指出,中国古代在天地结构图像上,盖天说和浑天说两派都没有明确认识到地球是球形的。”

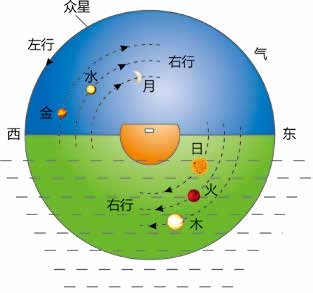

另外一本由中国科学技术出版社出版的学术专著《中国古代天文学思想》第 132 页,作者在其中写道:“从张衡以后到元代以前很长的年代中,几乎没有人明确从张衡的上述比喻引出地球是圆球体的结论,张衡自己大约也不曾将鸡蛋黄的形状直接作为地形的比喻,因为他仅是说‘地如蛋中黄’,而不是说‘地形如蛋中黄’”。在这本学术专著中,作者详细地把张衡以及所有浑天学派的文字记载列出,并逐一做出了具体的考证,最后给出了一幅浑天说对天地结构描述的示意图,如下:

图 4-1 张衡“浑天说”示意图

从这幅图我们可以看到,大地是漂浮在水面上的一个半球形,水面上的部分是平的,水面下的部分是个半球形,日月星辰绕着大地旋转,日月星辰时而挂在天上,时而落入水下。是的,古代中国人确实认为日月星辰都是可以在水中穿梭的。

如果把我们现在已知的天地结构作为标准答案,那么浑天说似乎更接近真相一些。但在我看来,从科学精神的角度而言,这三种学说其实并无高下之分,因为它们都是从最感性的观察体验出发,然后用哲学思辨的方式去研究问题、解决问题。

与古希腊的那些先哲相比,中国的古人没有萌发出几何学的思想,也没有建立最基本的数学模型概念。我们的历法对日食、月食以及五星运动的预测,基本上都是建立在统计规律之上,并非建立在几何学模型之上。因而我们对天体运动的预测误差很大,尤其是在预测五星运动上,基本都不太靠谱。

有读者可能会在网上查到,中国古代对五星的会合周期测算得极为精确。其实,会合周期指的是地球、太阳、行星三者相对位置循环一次的时间,这个只要肯下功夫,测量精确并不难。从技术难度上来说,与测量一年有多长是没区别的,但要预测任意时间点五星在天空中的位置,那可完全不是一个概念了,难度大了不止一个数量级。我知道我这样说又会让不少人心里不舒服了,这不是长他人志气,灭自己威风吗?

说实话,我也跟你一样热爱自己的民族,我也希望中国人能在天文学史上书写下更重要的篇章,但我实在找不到相关的证据啊!我在网上找到过一些文章,那些文章把中国古人的天文学成就大大地夸赞了一番,但科学精神讲究实证和逻辑,凡事要讲证据、讲逻辑,经得起考证和推敲。

我自己看了一些严肃的出版物,除了前面提到的那两本书外,还有一本陈方正教授的学术专著《继承与叛逆——现代科学为何出现于西方》,基本的结论也大致是差不多的,既承认中国古代的历法和天文观测记录是全世界同期里面最厉害的,但同时也承认,现代天文学的发展基本上跟我们中国人没有什么关系。

如果要正儿八经地讲人类天文学史(注意有一个“学”字,也就是把天文作为一门学科),那只能从古希腊开始,然后讲到文艺复兴时期的欧洲,中间有一些旁支可以延伸到古阿拉伯和古印度,但很难拐到中华文明上来。不过呢,虽然在学科发展史上我们没啥可自豪的,但中国古代的天文观测记录和历法的制定,却对现代天文学的研究有着不小的贡献,很多历史上的特殊天象的记录我们都是独一份。

为什么中国人无法像古希腊人那样发展出以几何学为基础的天文学呢?我认为,究其根本原因,是政治和文化决定了这一切。在皇权主宰下的天朝,一切朝廷机构都是为皇权服务的,天文观测机构当然也不能例外。在中国的传统文化中,天象是人间祸福的启示,皇帝是真命天子,而天象则是“玉帝”(也就是皇帝他老爸)给天子传达的旨意,没有人会怀疑,也没有人敢怀疑这一点。但为啥玉帝给他儿子传达旨意不用明确的文书,而非要用含混不清、可以被任意解读的星星的排列来达到目的,就没有人去深究了。总之,古代中国人相信凡是老祖宗流传下来的东西都是对的(这似乎并不是古人的专利,现在依然有很多人这么想)。

在这样的政治和文化背景下,中国古人自然不需要去思考为什么火星会时而顺行时而逆行这种问题,哪怕火星今天晚上在东边,明天晚上突然跑西边去了,也不太会引起他们的困惑。

很简单,“五大行星”是上天的旨意,它们在任何位置都是由上天决定的,我们要做的只是去认真解读它们的含义,而不是去想为什么。古代中国人的宇宙观非常朴素和恒定,几千年来几乎没有变化:大地是平的,天就像一个穹顶,恒星固定在穹顶上,每天绕大地转一圈。穹顶的上面住着仙界的神仙,月亮是嫦娥的宫殿,太阳也是玉帝造出来给凡人带来光明和温暖的(最早的时候有 10 个,被后羿射了 9 个下来)。

而“五大行星”则是“天象”的基本构成要件,玉帝就用这些星星的位置,还有偶尔放出的一些“信号”,例如扫帚星(彗星)、客星(新星、超新星)、流星等给天子传达旨意。所以,皇帝要专门安排一个机构每天晚上接收旨意,要是胆敢哪一天漏掉了玉帝的旨意,那可是相当严重的渎职。如果因此产生了严重的后果,比如灾荒随之而来,那么这个天文记录官就要被砍头。因此,你想想就明白了,在这样的背景下,天朝的天文官员怎么可能还会去思考柏拉图、托勒密们思考的东西呢?

再来说说每个中国人一提起古代中国的天文学,脑海中都会冒出的一个词——“浑天仪”。这“浑天仪”到底是干吗用的?科技含量到底高不高?这些问题恐怕大多数人都似懂非懂。

实际上,从来没有一个仪器叫作“浑天仪”,只有叫作“简仪”“浑仪”“浑象”这样的装置,它们被一些非专业类的书籍统称为“浑天仪”,这些装置都只有一个目的,那就是标明天上恒星的位置。每种装置根据复杂程度和精度的不同取不同的名字。

换句话说,中国古人要给天上所有的“星宿”画一幅“天图”,就得发明一种装置来相对准确地测量出星宿与星宿之间的相对“距离”(准确地说是角度)。我们现在都知道,从地球上看过去,恒星的视运动是由每天绕北极星一圈和每年绕地球一周的运动合成,因此古代中国的这些“浑天仪”装置,最复杂的就是能同时模拟这两种视运动,并且与观测记录基本相符。而所有的“浑天仪”装置都不会去标“五大行星”的位置,因为“五大行星”的位置在所有的历法中,都推不准,更不要说去模拟它们的运动了。

每当皇上提出对历法的质疑时,大臣们基本上都是这样解释的:“此皆上天佑德之应,非历法之可测也。”诚恳地说,这个装置的科技含量并不很高,因为恒星之所以称为恒星,就是因为它们几乎是挂在天穹上固定不动的,非常容易模拟它们的视运动。

关于中国人的天文学思想我就蜻蜓点水地讲到这里,我们回到正题上来。

托勒密的宇宙模型建立之后,欧洲就进入了黑暗的中世纪,这段黑暗的时期整整持续了 1000 年之久,天文学的发展基本处于停滞状态。托勒密的宇宙模型可以简称为“地心说”,顾名思义,就是说这个宇宙模型的核心观点认为地球是宇宙的中心,日月星辰全部绕着地球转。在长达 15 个世纪的时间里,欧洲所有大学中的天文学教科书就没有变过,一代又一代的教授在讲台上向学生们传授着托勒密的宇宙模型和烦琐的天文计算方法。今天,就算是幼儿园的小朋友都知道,托勒密的“地心说”是错误的,然而地心体系的崩溃绝不是一件轻松和简单的事情。

1473 年 2 月 19 日,中国正处于大明王朝成化九年,在波兰的维斯瓦河畔的小城托伦的一个富有的商人家庭中,一名男婴呱呱坠地,正是这名男婴日后敲响了托勒密“地心说”的丧钟,他就是哥白尼(Nicolaus Copernicus,1473 — 1543)。