毋庸置疑,短语结构是语言的构造材料,但是到目前为止,我只向你展现了一些花絮,在本章的余下部分,我将试图解释乔姆斯基有关语言机制的现代理论。乔姆斯基的书恰好可被归为马克·吐温所说的“经典著作”:人人都希望已经读过但没有人愿意去读。市面上充斥着大量探讨心智、语言和人性的畅销书,它们无不提及“乔姆斯基主张的为人类语言所共有的深层意义结构”(我们将看到,这种说法其实有两点错误),然而就我自己的阅读结果来看,它们的作者必定是将乔姆斯基近25年来的著作束之高阁了的,书脊完好无损,书页从未翻动。许多人都想一探心智之谜,但缺乏足够耐心去了解语言的工作机制。就像《卖花女》( Pygmalion )中的女主人公伊莉莎·杜利特尔(Eliza Doolittle)对亨利·希金斯(Henry Higgins)的抱怨:“我也不想按文法讲话,我就想像花店里的太太们那样讲话。”

相对而言,非专业人士的反应就更为极端。在莎士比亚的《亨利六世》( King Henry VI )中,身为造反者的屠夫狄克说过一句著名台词:“第一件该做的事,是把所有的律师都杀光。”不过,狄克的第二个建议则没那么有名:砍掉赛伊勋爵(Lord Say)的脑袋。为什么要这样做呢?叛民领袖杰克·凯德(Jack Cade)在起诉书中这样说道:

你存心不良,设立什么语法学校来腐蚀国内的青年。……你任用了许多人,让他们大谈什么名词呀、动词呀以及这一类的可恶字眼儿,这些都是任何基督徒的耳朵所不能忍受的。

然而,当乔姆斯基以下面这种方式来撰写他的学术文章时,谁又能责备人们的“语法恐惧症”呢?

综上所述,假设零层级范畴的语迹必须被恰当管辖,我们可以得出以下结论:1.动词短语被时态性α标记;2.因为词语范畴为L标记,故动词短语不被时态性L标记;3. α管辖仅限于没有限定语的姐妹关系(35);4.只有X 0 语链的终端可以用α标记或格标记;5.中心项的移动形成一个论元链。6.指示语和中心语的一致关系与语链涉及相同的索引;7.语链同标统摄扩展语链的诸个环节;8.时态性没有临时同标现象;9. I-V同标属于中心项一致性形式;如果它仅限于体动词,那么这种形式的基础生成结构(174)可被视为一种嫁接结构。10.动词或许不能恰当管辖它的α标记的补足语。

这是很不幸的事情。人们(尤其是那些喜欢谈论心智本质的人)本应对人类用以交流、思考的这套编码充满好奇,作为回报,语言学家的任务就是满足这种好奇心。乔姆斯基的理论不应该被看成一套神秘的咒语,只有教派中人才懂得默念吟诵。它是一组有关语言构造的发现,只要了解这一理论到底是用来解决哪种问题的,我们就能豁然领悟它的内容。事实上,对语法理论的探究可以带来一种智力上的乐趣,这在社会科学领域并不多见。当我在20世纪60年代后期进入高中时,学生们往往根据“实用性”原则来选修课程,而拉丁语的受欢迎程度正在直线下降(我必须承认,这不能不归咎于像我这样的学生),即便我的拉丁语老师瑞利太太(Mrs. Rillie)用心良苦地举办各种纪念罗马帝国的生日派对,也未能阻止这种兴趣的衰退。她试图说服我们,拉丁语语法具有精确性、逻辑性和一致性等特点,能够锻炼我们的头脑(现在,这番话更有可能出自计算机编程课老师之口)。瑞利太太说得不错,不过,拉丁语的词形变化规则并不是展现语法精细本质的最佳例子。相比之下,普遍语法背后的理论见解显得更有趣味,这不仅是因为它更为普遍、更为精细,还因为它涉及的是活生生的头脑,而非一种已经死去的语言。

现在让我们先从名词和动词开始。你的语法老师也许曾经让你背诵过有关词性与词义的对应法则:

名词是事物的名称:例如学校、花园、铁环或者秋千。

动词是对动作的描述:例如阅读、数数、唱歌、大笑、跳跃或者奔跑。

但从许多方面来看,这种定义并不完全正确。的确,大多数人物、地点和物体的名称都是名词,但名词却不一定就是人物、地点或物体的名称,名词有各式各样的含义:

the destruction of the city [an action]

城市的 毁灭 (动作)

the way to San Jose [a path]

通向圣何塞的 道路 (路径)

whiteness moves downward [a quality]

白色 直流而下(性质)

three miles along the path [a measurement in space]

沿途三 英里 (空间单位)

It takes three hours to solve the problem. [a measurement in time]

解决这个问题需要三个 小时 。(时间单位)

Tell me the answer . [a question]

告诉我 答案 。(问题)

She is a fool . [a category or kind]

她是个 傻瓜 。(类别或类型)

a meeting [an event]

一次 会议 (事件)

the square root of minus two [an abstract concept]

–2的 平方根 (抽象概念)

He finally kicked the bucket . [no meaning at all]

他终于翘 辫子 了。(无实义)

同样,虽然描述动作的词语大都属于动词,例如数数、跳跃等,但动词也可以表示其他意思,比如心理状态(“知道”“喜欢”)、归属问题(“拥有”“所有”),以及概念之间的抽象关系(“歪曲”“证明”)。

反过来说,一个单独的概念可以表现出不同的词性,例如“being interested”(对……有兴趣)这个概念:

her interest in fungi [noun]

她对真菌的 兴趣 (名词)

Fungi are starting to interest her more and more. [verb]

真菌让她越来越 感兴趣 。(动词)

She seems interested in fungi. Fungi seem interesting to her. [adjective]

真菌是她的 兴趣 所在,她似乎觉得真菌非常 有趣 。(形容词)

Interestingly , the fungi grew an inch in an hour. [adverb]

有趣的是 ,这种真菌每小时生长一英寸。(副词)

由此可见,词性与词义类别无关,它只是一套服从固定规则的标记,就像国际象棋的棋子或者牌场上的筹码。举例而言,所谓的名词,就是具有名词词性的词:它位于冠词之后,并可以在词尾添加“-s”等。虽然单词的概念和词性之间存在某种关联,但这种关联十分微妙,也十分抽象。在理解世界的过程中,我们会归纳出这样一类概念:它们可以被识别、计算和测量,或者在某个事件中扮演某种角色。语言让我们用“名词”来代称这类概念,无论它是不是一个物质实体。例如,当我们说“我有3个离开的理由”时,我们是在给“理由”计数,就好像它们是某种东西(当然,我们并不会真的认为可以将“理由”搁在桌上,或把它踢进房间)。同样,在理解世界的过程中,我们也会归纳出另一类概念:它们表示某个事件或者状态,其中涉及多个相互影响的参与者。语言让我们用“动词”来代称这类概念。例如,当我们说“此种情况证明了采取严厉措施的必要性”时,这似乎意味着“证明”一事是出于“情况”之手,尽管我们知道这个“证明”并不是发生于某个特定时间、地点的具体事件。名词通常表示事物的名称,动词通常用于对动作的描述,但人类的头脑会通过多种方式来诠释现实世界,因此名词和动词也就不局限于这些用途了。

那么,将单词组合成树形分支的短语又是怎样的呢?现代语言学的一个最有趣的发现是:世界上所有的语言似乎都拥有相同的构造。

不妨以英语的名词短语为例。首先,名词短语中必须包含某个特定的名词,这是它被称作名词短语的原因所在,而且,这个名词决定了它的大部分属性。例如,名词短语“the cat in the hat”(帽子里的猫)说的是一只猫,而不是一顶帽子,“cat”(猫)的词义是整个短语的核心意义。同样,“fox in socks”(袜子里的狐狸)说的是一只狐狸,而不是一双袜子,而且由于“fox”(狐狸)一词是单数形式,因此整个短语也是单数形式,因此我们可以说“the fox in socks is/was here”而不能说“the fox in socks are/were here”。这个特定的名词被称为短语的“中心语”(head),这个单词所传达的信息位于树形结构的最高节点,它居高临下,规定了整个短语的性质特征。同样,动词短语“flying to Rio before the police catch him”(赶在被警察抓获之前飞往里约热内卢)的重点是“flying”(飞往),而不是“catch”(抓获),因此动词“flying”是中心语。就此,我们得出了通过词义来建构短语意义的第一条原则:短语的意义取决于中心语的意义。

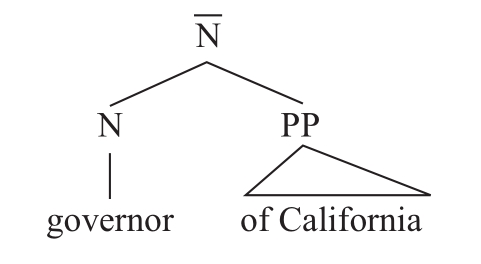

其次,短语意义的建构还拥有第二条原则,它使得短语不但可以指涉世界上某个单一事物或者行为,还可以描述一组参与对象之间的特定关系及其所扮演的具体角色。以“Sergey gave the documents to the spy”(谢尔盖将文件交给了间谍)为例,这个句子不仅仅强调了“giving”(交给)这个动作,它包含了三个实体:“Sergey”(谢尔盖-交付者)、documents(文件-交付的物品)和spy(间谍-接收者)。这些“扮演角色”(role-players)通常被称为“arguments”,不过它不是“争论”的意思,而是“论元”,这个术语出自逻辑学和数学,代指一组关系中的参与对象。名词短语也可以给它的参与对象分派角色,例如“picture of John”(约翰的照片)、“governor of California”(加利福尼亚州州长)以及“sex with Dick Cavett”(和迪克·卡维特做爱),每个短语都定义了一个角色。中心语和它的扮演角色(即主体角色之外的角色)构成了一个次级短语(subphrase),它比名词短语和动词短语要小,而且有着非常别扭的名称:“N-杠”(N-bar)和“V-杠”(V-bar),因为它们的写法分别是

和

和

,而这也正是人们对生成语言学敬而远之的原因之一。

,而这也正是人们对生成语言学敬而远之的原因之一。

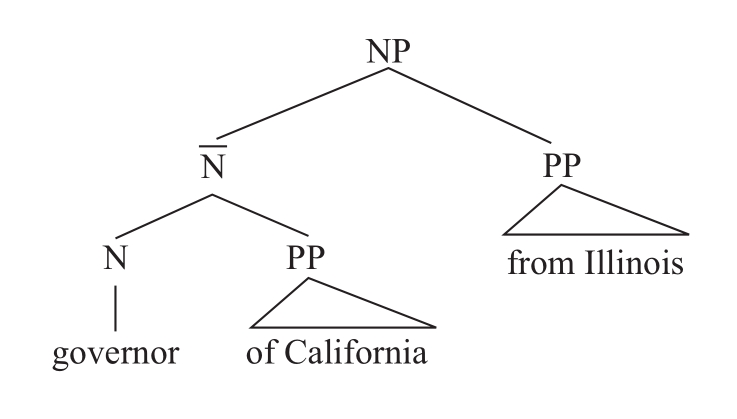

构成短语的第三种成分是一个或多个修饰语(modifier/adjunct)。修饰语和“扮演角色”并不是一回事。例如,“a man from Illinois”(来自伊利诺伊州的人)和“a governor of California”(加利福尼亚州州长)表现的就是两种不同的关系。要成为一个州长,你必须要有一个州来管理,因此,“加利福尼亚州”扮演了一个重要角色,它让这个州长有了管理的地盘,成为名副其实的州长。相比之下,“from Illinois”(来自伊利诺伊州)承载的信息却没有这么重要,它只是帮助我们更加明确自己谈论的对象。事实上,无论这个人来自哪个州,都不会影响他作为人的固有属性。扮演角色和修饰语(用术语来说,即论元和修饰语)之间的这种区别决定了树形图的几何形状。扮演角色涵盖于N-杠之内,与中心名词并列,而修饰语则更高一级,不过仍居于NP之下:

短语结构树形图的这种构式并非只是一种符号游戏,它是针对我们大脑所设立的语言规则的一种假设,正是这套规则掌管着我们的语言表达。根据它的指令,如果一个短语同时包含一个扮演角色和一个修饰语,扮演角色必须比修饰语更接近中心语,修饰语绝不可以插入中心语和“扮演角色”之间,这是违反规则的做法,除非出现某种交叉分支(即在“N-杠”之下插入一些无关的单词)。以里根总统的生平为例:他曾经做过加州州长,但他出生于伊利诺伊州的坦皮科(Tampico)。在任职期间,人们可能会把他称为“the governor of California from Illinois”(先是扮演角色,然后是修饰语),但如果把他称为“the governor from Illinois of California”,听起来就会十分古怪。更能说明问题的一个例子是,在1964年,罗伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy)决心竞选参议院席位,但马萨诸塞州的两个席位都已为人所占(其中一个是他的弟弟爱德华·肯尼迪),因此他干脆迁居纽约,去争取纽约的席位,结果他很快就成为“the senator from New York from Massachusetts”,而不是“the senator from Massachusetts from New York”。不过,马萨诸塞州的民众曾经开玩笑说,他们州是唯一一个拥有三个参议院席位的州。

有趣的是,适用于N-杠的这些原则也同样适用于V-杠和动词短语。以“Sergey gave those documents to the spy in a hotel”(谢尔盖在一家酒店里将文件交给了间谍)为例,句中的短语“to the spy”是动词“give”的一个“扮演角色”,因为“give”这个动作背后一定存在着某个接收者。因此,“to the spy”与中心语“give”相连,共同构成一个V-杠。相对而言,“in a hotel”属于修饰语,它是对核心事实的补充说明,是无关紧要的添加成分,因而被排除于V-杠之外。因此,这个短语具有某种先天固有的顺序安排:我们可以说“gave the documents to the spy in a hotel”,而不能说“gave in a hotel the documents to the spy”。不过,当中心语只伴有一个短语时,这个短语可以是“扮演角色”(位于V-杠之内),也可以是修饰语(位于V-杠之外,但居于VP之内),而且词语的顺序也相同。例如下面这则新闻报道:

One witness told the commissioners that she had seen sexual intercourse taking place between two parked cars in front of her house.

一名目击者告诉地方长官,她看到有人在她房前停着的两辆汽车之间做爱。——也可以理解为:一名目击者告诉地方长官,她看到有两辆停着的汽车在她房前做爱。

这位愤愤不平的妇人是将“between two parked cars”当作修饰语来用,但喜欢恶搞的读者却可以把它解读为“扮演角色”。

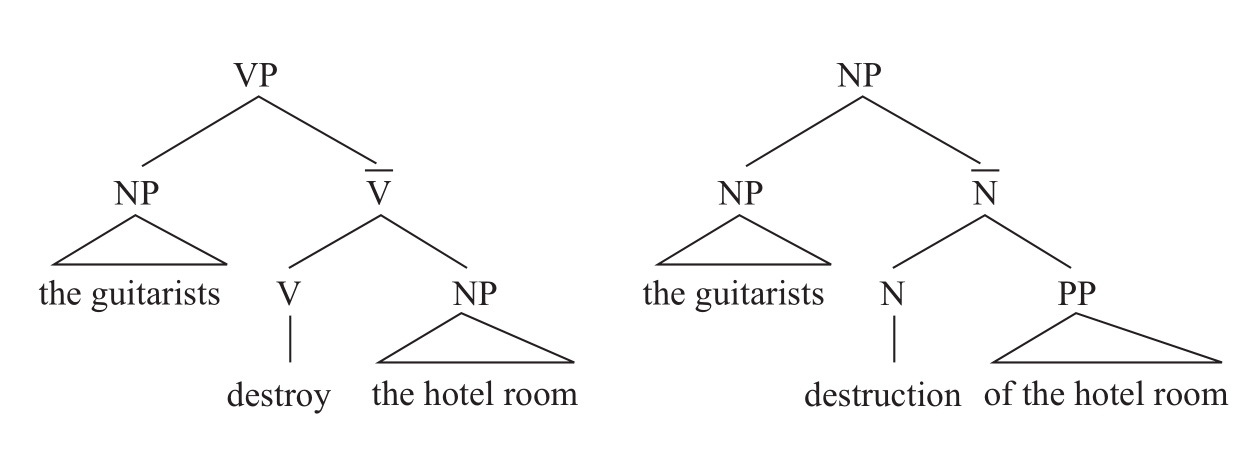

短语中的第四种也是最后一个成分,是为主语保留的一个特殊位置,语言学家将其称为“指示语”(SPEC,即“specifier”的缩写,读作“speck”,至于为何如此,就不要追问了)。主语是一个特殊的“扮演角色”,它通常是短语中的施事者(当然,并非所有短语都有主语)。例如在动词短语“the guitarists destroy the hotel room”(吉他手破坏了酒店的房间)中,“guitarists”(吉他手)就是主语,它是“酒店房间被破坏”一事的施事者。事实上,名词短语也可以拥有主语,例如相应的名词短语“the guitarists’ destruction of the hotel room”(吉他手对酒店房间的破坏)。以下是这两个短语的完整树形图:

你想必已经注意到,名词短语和动词短语存在许多共同点:(1)一个中心语,它决定了短语的名称和主要意思;(2)一些扮演角色,它与中心语一道,共同组成一个次级短语(N-杠或者V-杠);(3)修饰语,它处于N-杠或者V-杠之外;(4)一个主语。无论是名词短语还是动词短语,它们内部的排列顺序都是一样的:一个名词总是位于它的“扮演角色”之前(如“the destruction of the hotel room”而非“the of the hotel room destruction”),一个动词也总是位于它的“扮演角色”之前(如“to destroy the hotel room”而非“to the hotel room destroy”),而修饰语则位于它们右侧,主语位于它们左侧。由此看来,这两种短语似乎有着相同的设计标准。

事实上,这种设计几乎无处不在。以介词短语“in the hotel”(在酒店里)为例,它的中心语是介词“in”,表示“范围之内”的意思,后面紧跟着一个“扮演角色”,点明究竟是哪个事物的“范围之内”,这里指的是一家酒店。形容词短语“in afraid of the wolf”(害怕狼)也是一样,形容词“afraid”(害怕)是中心语,它的后面跟着“扮演角色”,即害怕的对象。

有了这套通用设计,我们就没有必要撰写一长串规则来描述人们头脑中的语言机制了。我们或许只需要两个超级规则,就可以涵盖所有的语言结构。在这两个规则中,名词、动词、介词和形容词的区别被打破,统一用变量“X”来表示。由于短语的属性取决于它的中心语(“一个高大的人”说的就是某种类型的人),因此专门将中心语为名词的短语称作“名词短语”就显得过于繁琐,我们完全可以用“X短语”来代称,因为中心名词的名词性和它所包含的其他所有信息一样,都会上行至树形图的顶端,居高临下地决定整个短语的属性。以下就是这两个超级规则的表达式(和之前一样,请重点关注规则之下的解释文字,而非规则本身):

XP →(SPEC)

一个短语由一个可有可无的主语,加上一个X-杠,再加上任意数目的修饰语构成。

→ X ZP*

→ X ZP*

一个X-杠由一个中心语,加上任意数目的扮演角色构成。

只要将名词、动词、形容词或介词代入X、Y和Z,你就获得了各类短语的实际结构规则,这种高度精简的短语结构模式被称为“X-杠理论”。

这种极具普遍性的短语构式甚至可以推广到其他语言。在英语中,短语中心语位于它的“扮演角色”之前。然而,世界上有不少语言却是颠倒过来的,不过这种颠倒是一种全盘颠倒,即所有类型的短语都一律如此。例如在日语中,动词位于它的宾语之后,而非之前,他们说“Kenji sushi ate”(健治寿司吃),而非“Kenji ate sushi”(健治吃寿司)。同样,日语的介词也位于它的名词短语之后,例如“Kenji to”而非“to Kenji”,因此这些介词实际上被称为“后置词”(post-position)。日语中的形容词也位于其补足语之后,例如“Kenji than taller”(健治比……更高)而非“taller than Kenji”(比健治更高)。日语甚至连疑问助词也是倒过来的,他们说“Kenji eat did?”,而非“Did Kenji eat?”。日语和英语看起来仿佛一个在镜子里,一个在镜子外,二者正好相反。这种一致性现象在许多语言中都有表现:如果某种语言的动词位于宾语之前,比如说英语,那么它拥有的必定是前置词;如果某种语言的动词位于宾语之后,比如说日语,那么它拥有的必定是后置词。

这是一个意义非凡的发现。它表明:超级规则不仅适用于英语中的所有短语,而且适用于所有语言中的所有短语,我们需要做的就是一个修订:去掉两个超级规则中“从左到右”的词序要求,这样一来,树形图就具备了变形功能。其中一条规则如下:

→ {ZP*, X}

→ {ZP*, X}

一个X-杠由一个中心语X和任意数目的扮演角色构成,二者顺序不限。

要得出英语的规则,我们只需附加一个条件:X-杠的词序是“中心语在前”。而日语的附加条件就是“中心语在后”。同样,另一个超级规则(即涉及短语结构的规则)也可以去掉“从左到右”的词序限制,并通过添加“X-杠在前”或者“X-杠在后”的附加条件,来反映某个特定语言的特定词序。这种将不同语言区分开来的条件叫作“参数”(parameter)。

事实上,超级规则已经不像是某个特定短语的设计图了,而更像一个对短语的一般样式进行规定的通用标准或原则。不过,只有将特定的词序参数设置结合起来,这个规则才具有实际效用。这一概括性的语法概念由乔姆斯基首次提出,名为“原则-参数理论”(principles and parameters theory)。

乔姆斯基认为,这种与词序无关的超级规则(即“原则”)是普遍存在的,而且是与生俱来的。当儿童学习某种特定语言时,他们不必掌握一长串规则,因为他们天生就懂得超级规则。他们唯一要学的是特定语言的参数值:是像英语那样“中心语在前”,还是像日语那样“中心语在后”。他们只需留意自己的父母在说话时是将动词放在宾语之前还是之后就可以了。如果谓语在宾语之前,比如说“Eat your spinach!”(吃你的菠菜!),孩子就能明白这是一种“中心语在前”的语言;如果宾语在谓语前,比如说“Your spinach eat!”(你的菠菜吃!),孩子就知道这是“中心语在后”的语言。突然之间,孩子就能掌握大量的语法规则,仿佛打开了某个拥有两种选项的语法开关。如果这一语言习得理论符合事实,它就可以解开一个困扰着语言学家的谜团:为什么儿童的语法水平能够在极短的时间内获得爆炸式发展,达到成人一样的精密水平。他们并不需要掌握几十、几百种规则,而只需按动几个心智开关即可。