人们一不小心就会高估语言的能力,不过这也情有可原。语言从嘴里说出,或被写在纸上,他人能够随意倾听和阅读,而我们的思想却深居于头脑之中。要知道他人心中所想,或与别人一起探讨思维的本质,我们就必须使用语言,除此之外别无他途。也难怪有许多评论家离开了语言就不会思考,不过,这或许只是因为他们找不到合适的语言来表达自己的想法。

作为一名认知心理学家,我敢于向各位宣布这样一个事实:常识性的看法是正确的(即思维不同于语言),而语言决定论虽然流传甚广,却是无稽之谈。我们可以通过两个方面来认清这一事实:第一,已有大批实验打破了语言的屏障,发掘出多种非语言的思维方式;第二,有关思维机制的科学理论已能相当精确地阐明这个问题。

在上一章中,我们已经见识了一个非语言思维的例子:福特先生,一位智力正常的失语症患者(不过有人可能会争辩说,福特先生的思维能力是在他中风之前依靠语言的框架搭建好了的)。我们还看到一些缺乏语言能力的聋哑儿童能够很快地发明一种手语。不过,更能说明问题的是一些被学者偶然发现的成年聋哑人,他们完全不懂任何形式的语言,不会手语,不会写字,不会读唇,也不会说话。例如,苏珊·夏勒(Susan Schaller)在其新书《无语之人》( A Man Without Words )中讲述了一位27岁的非法移民伊尔德方索(Ildefonso)的故事。夏勒在洛杉矶担任手语翻译时认识了这位来自墨西哥农村的年轻人,他的眼神机灵无比,透露出确凿无疑的智慧与好奇心,而夏勒则成了他的志愿老师和朋友。伊尔德方索很快就显示出对数字透彻理解的能力:他在三分钟内学会了笔算加法,并毫无困难地理解了两位数的十进制原则。此外,在伊尔德方索身上还发生了一次类似于“海伦·凯勒”的奇妙经历。当时,夏勒试图教会他“猫”字的手语动作,这让他突然领悟到万物皆有名字,从此他变得一发不可收,要求夏勒把所有熟悉之物的名字都教给他。很快,伊尔德方索就能向夏勒倾诉自己的人生经历:幼时的他是如何央求贫穷的父母送他上学,他在美国各州采摘的各类庄稼以及他如何躲避移民局的官员。他向夏勒介绍了其他一些被社会遗忘的“无语之人”。尽管他们被隔离于语言世界之外,却表现出许多抽象思维的能力,比如修锁、玩牌、管理财务以及通过哑剧表演的方式相互娱乐。

关于伊尔德方索及其同类人的精神世界,我们的了解只能停留在印象层面,因为从人道主义出发,一旦我们发现这些人的存在,第一要务就是要教会他们使用语言,而不是研究他们在缺乏语言的情况下如何进行思考。不过,科学家找到了其他一些“无语”生命进行实验研究,旨在揭示他们如何思考空间、时间、物体、数目、比例、因果和范畴等抽象问题,并形成了大量的研究报告。不妨让我为大家介绍三个绝佳的例证:第一个是婴儿,他们还不会说话,因此无法用语言思考;第二个是猴子,它们无法掌握语言,所以也不能用语言思考;第三个是某些艺术家和科学家,他们表示只有摆脱语言的束缚才能进行更好的思考。

发展心理学家凯伦·韦恩(Karen Wynn)最近指出,5个月大的婴儿已经懂得简单的心算。她采用的是婴儿知觉研究中的一种常用方法:拿一些东西给婴儿看,时间一久,婴儿就会对它们失去兴趣,并把头转向别处;而如果把场景稍作改变,婴儿就会发现其中的差别,并重新产生兴趣。通过这种方法,科学家发现出生仅5天的婴儿对数目就已非常敏感了。在某个实验中,研究人员让一名婴儿观看某个物体,直到他丧失兴趣,然后再用一块幕布把这个物体挡住。当研究人员把幕布移走之后,如果这个物体和刚才一模一样,婴儿在看了一下之后就会再度失去兴趣。但是,如果研究人员暗中把物体的数目增加两个或三个,那么等幕布移走之后,婴儿会颇感惊讶,注视的时间也会更长。

在韦恩的实验中,婴儿首先看到的是一个放在台上的橡胶米老鼠,时间一长,他们的眼睛就开始四处乱转。接着,一块幕布将米老鼠挡住,婴儿可以看见一只手从幕后伸出,将另一个米老鼠玩具放进了幕后。结果,当幕布移走后,如果幕后有两个米老鼠(这是婴儿事先没有见过的场景),婴儿只会稍微看一看;但如果幕后只有一个米老鼠,婴儿就会大吃一惊,尽管这个场景与他们之前感到无聊的场景一模一样。韦恩还对另外一组婴儿进行了测试,不过这一次婴儿首先看到的是两个米老鼠,然后幕布出现,婴儿可以看到一只手伸入幕后,拿掉了其中一个米老鼠。结果当幕布移走之后,如果台子上只剩下一个米老鼠,婴儿并不会表现出多大的兴趣;但如果仍存在两个米老鼠,他们的注意力就会集中在这两个米老鼠上。可见,这些婴儿一定记住了幕后有多少个米老鼠,然后根据增加或拿走的数量来进行加减。如果最终的结果与自己的预期不符,他们就会仔细观察现场,仿佛在寻找答案。

草原猴是一种有着稳定家族结构的动物。灵长类动物学家多萝西·切尼(Dorothy Cheney)和罗伯特·赛法思(Robert Seyfarth)发现,草原猴的各个家族之间存在着像“蒙特鸠与贾布列家族”这样互为世仇的对立关系。他们在肯尼亚观察到一个典型的例子。一只小猴子被另一只小猴子摔倒在地,尖叫不已。20分钟后,“受害者”的姐姐走到“施暴者”的姐姐跟前,突然毫无缘由地咬了一下它的尾巴。从理论上说,如果这位“复仇者”要找出正确的报复对象,它必须完成以下的推理:A(受害者)与B(自己)的关系等于C(罪犯)与X的关系,其中的关系就是“姐姐”(或者仅仅是“亲属”而已,毕竟公园里的草原猴数量不多,不一定非得是“姐姐”才行)。

但是,猴子真的知道它们之间的亲属关系吗?更有意思的是,它们能理解其他猴子也存在着和自己一样的亲属关系(如姐弟关系)吗?为了证实这一点,切尼和赛法思在一片树丛背后藏匿了一个喇叭,然后播放一只两岁幼猴的叫声。结果,这一带的母猴都把目光投向一只幼猴的母亲,而录音带里的叫声正是录自它的孩子。实验证明,草原猴不但能根据叫声识别出幼猴的身份,而且还知道它的母亲是谁。除了草原猴外,长尾猕猴也展现出了类似的能力。维雷娜·达泽(Verena Dasser)曾将一群长尾猕猴“请”到实验室旁边的一个围栏里,并向它们播放三张幻灯片:中间一张是一只母猴,旁边一张是它的孩子,而另一边一张则是一只与它的孩子年龄相同、性别也相同的幼猴,但没有血缘关系。此外,每张幻灯片的下方都有一个按钮。经过一定的训练之后,猴子们学会了按动母猴孩子下方的按钮。接下来达泽对这些猴子进行了测试,这一次的幻灯片上出现的是另一只母猴,两边分别是它自己的孩子和另一只没有血缘关系的幼猴。结果,90%以上的猴子选择了这只母猴的孩子。在另一项测试中,达泽给这些猴子看了两张幻灯片,每张幻灯片上都是两只猴子,且其中有一张幻灯片中的两只猴子是母女关系。经过一定的训练,猴子学会了按动“母女”那张幻灯片的按钮。接下来,达泽让这些猴子观看其他猴子的幻灯片,结果发现,实验中的猴子总是选择“母子”关系的幻灯片,无论其中母猴的孩子是公还是母,是老还是少。此外,在判定两只猴子的亲属关系时,它们似乎不仅仅依赖外表的相似度,或者这两只猴子在一起生活的绝对时间,而是基于交往过程中所表现出来的一些微妙因素。这让极力想要弄清动物之间的亲属关系及其表现方式的切尼和赛法思不禁感叹:猴子才是出色的灵长类动物学家。

许多从事创作的人都强调,当灵感爆发时,他们的思维不再依靠语言,而是表现为一幅幅“心象”(mental image)。英国诗人萨缪尔·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)则写道:当时只觉异象纷呈,文思泉涌,恍如梦境。他立即将浮现于脑海中的前40行诗写到纸上,这就是我们熟知的名篇《忽必烈汗》( Kubla Khan )。然而,一阵意外的敲门声打碎了他心中纷呈的异象,也让这首诗作戛然而止。以琼·狄迪恩(Joan Didion)为代表的许多当代小说家也表示,他们的创作并非始于有关人物或情节的具体概念,而是始于脑海中一幅幅鲜活生动的画面,正是这些画面决定了他们的遣词造句。现代雕塑家詹姆斯·苏尔兹(James Surls)喜欢躺在沙发上一边听着音乐,一边构思作品。他习惯于在大脑中摆弄他的雕塑:把一只手臂接上,再把另一只手臂拿下。一个个画面在他的脑海中翻滚旋转。

物理学家更加确信自己的思维工具是几何图形,而非言语。现代电磁学创立者迈克尔·法拉第(Michael Faraday)没有接受过正规的数学教育,但他通过将磁力线可视化为空中弯曲的细线来洞察电磁的奥秘。随后,詹姆斯·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)通过一组数学方程式对电磁理论进行了总结,而他本人也被公认为理论型学者的典型代表。不过,他也是先在脑中想象出一套精密复杂的流体机械模型,然后才把它们转化为数学方程式。此外,诸如尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)发明电动机和发电机、弗里德里希·凯库勒(Friedrich Kekulé)发现苯环(现代有机化学的序幕由此拉开)、欧内斯特·劳伦斯(Ernest Lawrence)关于回旋加速器的想法以及詹姆斯·沃森(James Watson)和弗朗西斯·克里克(Francis Crick)对DNA双螺旋结构的洞察,这些伟大的成就无不肇始于科学家脑海中的心象。在那些自称为“视觉思考者”的科学家中,爱因斯坦恐怕是最为著名的一个,他想象着自己骑在光束上回头观看时钟,或者站在垂直下降的电梯里丢下一枚硬币,由此收获了许多创见。他写道:

那些似乎可用来作为思维元素的心理实体,是一些能够“随意地”使之再现并且结合起来的符号和多少有点儿清晰的图像……在创造性思维同词语或其他可以与他人进行交流的符号的逻辑构造之间产生任何联系之前,这种结合活动似乎就是创造性思维的基本特征。对我来说,上述那些元素是视觉型的,也有一些是肌肉型的。只在第二阶段中,当上述联想活动充分建立起来并能随意再现的时候,才有必要费神地去寻求惯用的词或其他符号。

另一位富有创意的科学家是认知心理学家罗杰·谢帕德(Roger Shepard),他也经历过这种突如其来的视觉灵感,这一灵感最终发展成一个经典的心理学实验,它能直观地展示普通人的心象活动。某天清晨,半梦半醒的谢帕德突然进入一种神思清明的状态,他似乎看到“一个自发运动的立体图像在空中威严地旋转着”。片刻之间,还没等他完全清醒过来,一个有关实验设计的明确想法闪现在他的脑海里。

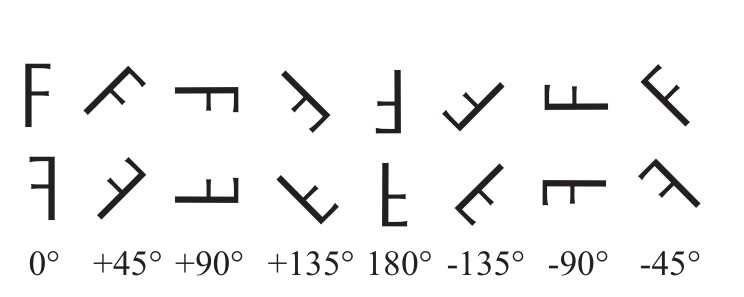

谢帕德和他当时的学生林恩·库珀(Lynn Cooper)根据这个想法设计了一个简单的实验,他们让一批颇有耐心的学生志愿者观看上千张幻灯片,每张幻灯片中包含一个字母,这个字母有时是正的,有时是倾斜或翻转的,有时则既倾斜又翻转,例如图2-1中16个不同样式的F。

图2-1 谢帕德的实验

如果幻灯片上的字母属于正常样式(如图2-1中的上一排F),被试需要按动一个按钮;如果字母属于翻转样式(如图2-1中的下一排F),被试则需要按下另一个按钮。要完成这个工作,被试必须将幻灯片中的字母与自己脑海中正面朝上的原字母进行比较。显然,正面朝上(即0°倾斜)的字母的辨认时间最短,因为它与被试脑海中的字母完全一致。但是对于其他样式的字母,被试就必须先在心里把它摆正过来。许多被试表示,为了摆正这些字母,他们会像那些著名的雕塑家和科学家那样,对这些字母进行“心理旋转”。通过检测被试的反应时间,谢帕德和库珀发现这种内心活动是真实存在的。就心理旋转的速度而言,正面朝上的字母最快,接下来依次是45°、90°和135°的字母,而180°(即上下倒置)的字母最慢。换句话说,字母旋转的角度越大,他们花费的时间也越多。根据实验的统计数据,谢帕德和库珀估算出了字母的心理转速:每分钟56转。

值得注意的是,如果被试是通过语言描述来进行字母的对比,例如把F描述成“一根垂直的直线,其上部有一根向右伸出的横线,其中部也有一根向右伸出的横线”。那么实验的结果恐怕会完全不同。比如说,在进行字母对比时,上下倒置(即180°)的字母应该是最快的。因为被试只需简单地将“上”与“下”互换、“右”与“左”互换,就可以得出一个与脑海中正面朝上的字母完全匹配的形状描述。相对而言,左右平躺(即90°)的字母则要稍慢一些,因为被试需要根据字母平躺的朝向(是顺时针+90°还是逆时针–90°),将“上”换成“左”或“右”。最慢的是斜角倾斜(即45°和135°)的字母,因为语言描述中的关键词都要被替换,比如“上”要换成“右上角”或“左上角”,等等。因此,就语言描述而言,字母对比的难易顺序应该为(从易到难)0°、180°、90°、45°、135°,而非心理旋转的0°、45°、90°、135°、180°。许多实验也证实,视觉思维的工具不是语言,而是一套心理图形系统,它可以对图形进行旋转、缩放、平移、扫描、替换、填充等一系列操作。