为什么你应当接受心智计算理论呢?因为它解决了困扰千年的哲学问题,开启了计算机革命,提出了神经科学的重大命题,并为心理学提供了一个成果无法计量的研究方略。

几代的思想家绞尽脑汁都不得其解的一个问题是,心智是如何与物质相互作用的。正如杰瑞·福多所说:“自怨自艾能让一个人哭泣,洋葱也能。”我们无形的信念、欲望、想象、计划和目标如何能反映我们所处的世界,并撬动我们改变世界的杠杆呢?笛卡儿之所以成为他之后几个世纪科学家的笑料(这是不公平的),是因为他提出心智和物质是不同种类的东西,它们在脑中一个叫作松果体的部位相互发生作用。哲学家吉尔伯特·莱勒(Gilbert Ryle)将这种概括观点讥笑为“机器中的鬼魂法则”。这个短语后来也被作家阿瑟·考伊斯特勒(Arthur Koestter)和心理学家斯蒂芬·考斯林(Stephen Kosslyn)选作他们的书名,也被摇滚演唱组合用作一个专辑名称。莱勒和其他一些哲学家主张,心理术语诸如“信念”“欲望”和“想象”都是无意义的,这些概念都来自对语言草率的错误理解,就像有人听到“for Pete's sake”(天哪)这样的表述就去四处寻找Pete一样。讨巧的行为心理学家们则宣称,这些无形的存在就像牙仙一样不科学,所以必须被摒弃出心理学领域。

接着计算机就来了:它是一个没有精灵驱妖降魔的金属块头,也是一个没有完整的心理词典就无法解释的家伙。

“为什么我的计算机打印不了?”“因为程序不知道你把点阵式的打印机换成了激光打印机。程序还以为它是在与点阵对话呢,所以正请求打印机确认它的信息,来试着打印这篇文档。但打印机不理解这个信息;它正打算忽略,因为它期望它的输入是以‘%!’开头的。程序拒绝放弃控制,它在搜索打印机,因此你需要注意显示器,这样程序就能夺回控制。一旦程序习得了它所联结的是什么类型的打印机,它们就能沟通交流了。”系统越复杂,用户则越像专家,计算机与打印机之间的技术对话听起来就越像肥皂剧的场景。

行为主义哲学家们坚持认为,这只是无意义的对话。他们会说,机器并不是真的理解或尝试做任何事情;而旁观者对于他们用词的选择过于草率,很容易陷入严重的概念错误的危险当中。这种情况哪儿出问题了?哲学家们为什么指责计算机科学家思维不清楚?计算机是世界上对精确性和显见性要求最为死板、挑剔、不讲情面、不宽恕的东西了。根据上述指责,你会以为,当计算机出问题的时候,是摸不着头脑的计算机科学家给哲学家打电话,而不是出现相反的情况。一个更好的解释是,计算最终解密了心理语言的术语。信念是记忆中的铭文,欲望是目标铭文,思考是计算,知觉是感受器引发的铭文,行动是目标引发的执行操作。

你可能会反驳,我们人类在有信念、欲望或知觉时,会感受到一些东西;而铭文则缺乏创造这种感受的力量。很好,不过请将解释智能的问题与解释有意识的感受区分开来。到现在为止,我都是在尽力解释智能,我会在本章的稍后部分讨论意识。

心智计算理论还为名声不佳的“小人理论”彻底平反昭雪。对“思维是内部表征”这一观点的标准反驳是(那些想证明自己是如何务实而坚定的科学家们非常欢迎这个反驳),表征需要脑袋里有个小人来看着它,而这个小人又需要一个更小的小人来看着它内部的表征,如此类推,永无止境。我们又一次看到了理论家的表演,他们坚持对电气工程师说,如果工程师是对的,那么他的工作站必须包括一群小精灵。谈论小人在计算机科学中是必须的。数据结构随时要被读取、解释、检测、识别和修改,而做这些工作的子程序毫无悬念地被称为“代理人”“小幽灵(后台程序)”“监督者”“监视者(器)”“解释者”和“执行者”。为什么这种小人论调就不会导致无休止的倒退呢?因为内部表征不是对世界的逼真拍摄,“看着它”的小人也不是整个系统的微缩翻版,小人不需要全部的智能。如果那样,那将什么也解释不了。相反,表征是一组对应世界不同方面的符号,每个小人只需对某些符号以一种限定的方式做出反应,这比起作为一个整体的系统所做的事情要简单多了。系统的智能源自系统内部不那么智能的机械小人的活动。这个观点首先由杰瑞·福多于1968年提出,丹尼尔·丹尼特又对此做了简洁的阐述。

小人只有在能复制整个智能时,才被称为精灵。如果一个人能让一群相对无知、狭隘、眼盲的小人组成团队或委员会,在整体上做出智能行为,这就是进步。流程图是典型的小人委员会(调查者、图书管理员、会计、执行官)的组织结构图:每个盒子装着一个小人,规定一种职能但却不说怎样去实现(有人认为这实际是,将一个小人放到那里去做那件事)。如果我们离近些看每个盒子,我们会发现,每个功能的实现是通过细分成又一个流程图,由更小、更蠢的小人们来完成的。这种像搭窝一样,盒子里面套盒子的方式的最终结果是,小人们傻得足以“被机器替代”(据某些人的说法),它们所要做的就是记住在被提问时说“是”还是“否”。这样,组织一大队傻瓜就可以完成高级的小人在系统中所做的工作了。

你可能还不明白计算机里的“小幽灵(后台程序)”如何通过做标记和抹去标记就表征了或代表了大千万物。谁来决定系统中的这个标记就对应世界中的那个东西?对计算机而言,答案显而易见:我们决定符号意味着什么,因为我们制造了这台机器。但是谁赋予了我们内部所提出符号的含义呢?哲学家们将这个问题称为“意图性”(英文为intentionality,这个提法令人迷惑,因为它与意图无关)。意图性的问题有两个一般的回答:一是符号通过我们的感觉器官与外部世界中它所提及的对象相联系。你母亲的脸反射光,刺激你的眼睛,激发了一连串模板或相似的电路,将符号“母亲”刻写入你的心智中。另一个回答是,由第一个符号引发的符号操控独特模式反映了第一个符号对象与被引发符号对象之间关系的独特模式。不管什么原因,一旦我们同意母亲意味着母亲,叔叔意味着叔叔,那么由“小幽灵(后台程序)”产生的新的相互嵌套亲属关系的陈述,就一次又一次地变成了神秘的真理。机器打出“Bella mother-of Me”,果不其然,Bella就是我的母亲。Mother意味着“母亲”,因为这个符号在有关母亲的推导中发挥了作用。

这些被称为“因果”和“推导-作用”理论,厌恶这些理论的哲学家们想出一些荒谬的假想实验来反驳它们。俄狄浦斯不想娶她的母亲,但他还是娶了,为什么?因为他母亲引发了他心智中Jocasta的符号,而不是Mom的符号,他的欲望被局限于“如果她是母亲,就不能娶她”。Jocasta这个符号所代表的女人确实是俄狄浦斯的母亲,但这个因果效应是无关的。有关且重要的是Jocasta和Mom的符号在俄狄浦斯大脑里所发挥的推导作用。一道闪电击中了沼泽中间的一棵死树,由于一个令人惊叹的巧合,在那一刻稀泥融合在一起成了我的复制品,一个分子都不差,甚至记忆也包括其中。沼泽人从没和我的母亲联系过,但绝大多数人会说他对于母亲的思维是关于我母亲的,就像我对于母亲的思维一样。我们又一次得出结论,要使一个符号表示有关世界的某个东西,并不一定需要这个东西和这个符号是前因后果,能用符号推导出来就足够了。

但是,但是,但是!假设一个会下国际象棋的计算机中信息处理步骤的顺序,被发现由于惊人的巧合,与“六日战争”中的战场事件完全相同(国王的骑士=以色列外长达扬,车到C7=以色列军队占领戈兰高地,等等)。这个程序与“六日战争”的“相关”不就和它与国际象棋比赛的“相关”完全一样吗?假设有一天我们发现猫根本就不是动物,而是来自火星的特别逼真的机器人,任何运算“如果它是猫,那它就一定是个动物”的推导原则都将不再生效。我们的心智符号“猫”的推导作用将会被改得面目全非。当然“猫”的含义是不变的:当机器人菲利克斯悄悄溜进溜出的时候,你想到的还会是“猫”。让我们为因果理论打两分吧。

第三种观点是对《周六夜现场》( Saturday Night Live )中电视广告的滑稽模仿:你们都正确!它是地板蜡,也是甜点饮料。一个符号的因果作用和推导作用一起决定了它所表征的内容。(根据这个观点,沼泽人的思维将是关于我母亲的,因为:当他遇到她时,他会认出她来。)因果作用和推导作用倾向于同时发生,因为根据自然选择的设计,我们的知觉系统和推导模块绝大多数时间里都在这个世界上准确地运行着。不是所有的哲学家都同意因果加推导加自然选择,就足以明确“含义”的概念,并在所有的世界中运行不爽。(“假设沼泽人在另一个星球上有一个同卵双胞胎……”)但如果这样,有人会回答,“含义”的概念就更糟糕了。含义之所以有意义,只是对在特定世界中发挥作用而设计的一台机器而言的(这台机器或由工程师设计或自然选择设计)。在其他的世界——火星、沼泽地、暮光之界——预测无效。无论因果加推导理论是否已被哲学家完全证明,它还是将心智或机器中的符号如何表示一些含义这个谜解开了。

表明心智计算理论走的是正轨的另一个标志是人工智能的存在:执行像人类智能一样任务的计算机。在任何折扣店你都能买到一台计算机,它在计算、存储和提取事实、起草绘画、检查拼写、规定邮件次序以及确定类型方面,超过一个人的能力。在一个存货齐全的软件商店,你能买到下一手出色国际象棋的软件和可以辨认字母字符以及识别发音清楚的讲话的软件。钱包比较鼓的顾客还能买到能用英语回答有关限定主题的问题的软件,以及控制机器人胳膊来焊接喷漆以及在成百个领域,诸如选择股票、诊断疾病、开具药方和修理机器故障等复制人类专业技能的各种软件。1996年,“深蓝”计算机在与国际象棋世界冠军加里·卡斯帕罗夫(Gary Kasparov)的对弈中赢得了一局,逼和两局,尽管最终输掉了比赛,但计算机彻底击败一个世界冠军只是一个时间问题。尽管世界上还没有终结者级别的机器人,但已经有几千个小规模的人工智能程序,其中一些就隐藏在你的个人电脑、汽车或电视机里,而且进展还在持续。

这些低调的成功值得说说,因为围绕计算机马上就能实现的和永远也不会实现的的争论火药味十足。一方说机器人基因指日可待了(心智就是计算);另一方说这永远也不会发生(心智不是计算)。这个争论似乎就出自克里斯托弗·瑟夫(Christopher Cerf)和维克多·纳瓦斯基(Victor Navasky)的《专家发言》( The Experts Speak )栏目:

见多识广的人知道,通过电线来传递语音是不可能的;假使有可能做到的话,这东西也没有任何实用价值。

50年之后……我们将不再为了吃鸡胸肉或鸡翅而荒唐地饲养一整只鸡,而是将在合适的介质中分别饲养这些部位。

比空气重的飞行机器是不可能出现的。

[到1965年]开路先锋型豪华车将长约6.1米,使用以汽油为动力的涡轮式发动机,这种引擎是喷气式飞机引擎的小兄弟。

无论未来科学有多少进步,人类也永远不会到达月球。

原子能做动力的真空吸尘器大概在10年内就会成为现实。

未来学中有一个预测毫无疑问将会是正确的,那就是,在未来,今天的未来学家看上去将会很傻。谁也不知道人工智能最终将达到什么程度,它将经历无数次实践中的变迁,而这些变迁只有参与其中者才能知晓。而无可争议的是,计算机能够变得智能化。

科学理解与技术成就松散地联系着。我们对于髋骨和心脏的深入了解已经有一段时间了,人工髋骨已经很常见,而人工心脏还无从捉摸。当我们在人工智能中试图寻找计算机和心智的线索时,一定要谨记理论与应用之间的陷阱。如果要给计算机启示下的心智研究贴上合适的标签,自然计算要比人工智能更恰当。

心智计算理论已经悄悄地侵入了神经科学的领地:对大脑和神经系统的生理学研究。信息处理是大脑的基本活动,这个观点已经渗透到这个领域的各个角落。信息处理使得神经科学家对神经元比对胶质细胞更感兴趣,尽管胶质细胞在脑中占据更多的空间。神经元的轴突(长长的输出纤维),跨越长长的间隔高保真地传播信息,当它的电信号在突触被转化为化学信号时(神经元之间的联结),信息的物理形式发生了变化,而信息本身则保持不变。正如我们将看到的,每个神经元上的树突(输入纤维)似乎在执行着基本的逻辑和统计操作,这些操作构成了计算的基础。信息理论术语,诸如“信号”“编码”“表征”“转换”和“处理”充斥在神经科学的语言中。

信息处理甚至还界定了这个领域内的合理性问题。视网膜成像是颠倒的,我们是怎么样设法正过来看世界的呢?如果视觉皮层是在脑的后部,为什么我们感觉上不是在脑袋后面看呢?为什么被截肢者可能会感觉到他原来长肢体的地方会有虚幻的肢体呢?为什么我们对绿色立方体的感受来自既不是绿色的也不是立方体形状的神经元呢?每个神经科学家都知道这些是伪命题,但为什么它们是伪命题呢?因为它们是关于大脑的特性的,而这些特性同信息的处理和传递没什么两样。

如果一个科学理论只是同它所解释的事实和所启迪的发现一样出色,那么心智计算理论的最大卖点就是它对心理学的影响了。斯金纳和其他行为主义学者坚持认为,所有关于心智活动的探讨都是徒劳的空谈;只有刺激-反应才能在实验室和实地进行研究。实际却恰恰相反。在20世纪五六十年代,计算的观点被纽威尔和西蒙以及心理学家乔治·米勒(Geogre Miller)和唐纳德·布劳德本特(Donald Broadbent)引入之前,心理学乏味、乏味、又乏味。那时的心理学课程设置包括生理心理学,即反射;感知,即哔哔声;学习,即小白鼠;记忆,即无意义的音节;智力,即智商;人格,即人格测试。自那以后,心理学把历史上最深刻的思想家们思考的问题带到了实验室,并得到了数千个发现,遍及心智研究的各个方面,这在几十年前是做梦都想不到的。

这种繁荣源于由心智计算理论设定的心理学的一项核心研究方略:发现心理表征的形式(心智使用的符号铭文)和获得表征的过程。柏拉图说,我们被拘禁于一个山洞中,只能通过投射在洞内墙壁上的影子来获知这个世界。头盖骨就是我们的山洞,心理表征就是影子,内部表征的信息就是我们对这个世界的一切所知。打个比方,设想一下外部表征是怎么工作的。我的银行对账单上每笔存款只列出一个总额。如果我存了几张支票和一些现金,我就无法证实某张支票是否在其中;那个信息在表征中被抹去了。另外,表征的形式决定了它能推出什么,因为可以被机器替代的蠢笨小人唯一能回应的就是符号及其安排。我们对数字的表征非常重要,因为对数字执行加法只需要几个无人驾驶般的操作:查找加法表中的条目,然后传送数字。罗马数字用不了,除非用作标签或装饰,因为加法运算用罗马数字做太复杂,而乘法和除法运算根本就算不了。

确定心理表征是心理学中通往严谨之路。许多对行为的预测期望都有种空想的感觉,因为它们解释心理现象是在使用觉得同样神秘的另一种心理现象。为什么人们觉得这个任务比那个更麻烦?因为这个任务“更困难”。为什么人们把关于一个东西的概念用到另一个东西上?因为这些东西很“类似”。为什么人们注意这件事情而不是那件事情?因为这件事“更突出”。这些解释都是诡辩。困难、类似和突出都处于观察者的心智中,而这正是我们应该去解释的。计算机发现去记住《小红帽》的主要内容比记住一个20位的数字要难,而你觉得记数字比记主要内容要难。你发现两个用报纸揉成的球很相似,即使它们的形状完全不同;还发现两个人的脸不一样,尽管它们的形状几乎完全相同;靠夜空中的星星导航的候鸟觉得晚上不同时段的星座位置差异很大,而这些我们几乎是注意不到的。

但如果我们再往下跳到表征这一层,我们会发现更坚实的一种实体,它可以被严格地清点和匹配。如果一个心理学理论有任何好处的话,它应当预测出,“困难”任务所需的表征比“简单”任务所需的表征包含有更多的符号或引发更长的“小幽灵(后台程序)”连锁链;它应当预测出两个“相似”东西的表征比“不相似”东西的表征有更多相同的符号和更少相异的符号;“突出的”实体应当比它们附近的实体有更多不同的表征,“不突出的”实体应当有相同的表征。

认知心理学的研究一直在尝试在人们记忆、解决问题、识别物体和从经验中概括时,通过测量人们的报告、反应时间和所犯的错误来确证心智的内部表征。人们概括归纳的方式可能是揭示心智使用很多心理表征的最明显的标志了。

假设你要花一段时间才能学会阅读一种镶着彩边的新式时髦字体。你练习阅读了一些单词,现在已经和阅读其他字体的速度一样快了。现在你看到一个熟悉的单词,你没练习过——比方说“elk”(麋鹿)。你需要重新学习这个单词是个名词吗?你需要重新学习怎样发这个词的音吗?你需要重新学习它指向的对象是个动物吗?这个指向的对象看上去怎样?它重吗?有呼吸吗?它给孩子喂奶吗?当然不用。但你这项平庸的才能说明一件事。你对于单词“elk”的知识不会与字母的外形直接相联系。如果是的话,那每次你看到新的字母时,你的知识将不会自动匹配到这些字母,直到你学会了它们,建立了全新的联系。现实中,你的知识一定是联结到了一个节点、一个数字、一个记忆中的地址或是心理字典中的一个条目,来代表抽象单词“elk”,这个条目在如何打印或发音方面一定是中性的。当你学会了新的铅字体,你就创造了一种对应字母表字母的、新的视觉触发器,它触发了旧的“elk”条目,所有联结这个条目的东西都马上可用了,而无须你再把对“elk”所知的一切东西重新一条一条地与新字体的“elk”联结起来。这就是我们所知的,你的心智包含的心理表征如何具体对应到抽象的单词条目,而不仅是单词打印时的形状。

这些飞跃以及它们所暗示的内部表征,是人类认知的标志。如果你学会“wapiti”是麋鹿的另一个名字,你将会把所有与单词“elk”联结的事实迅速转移到与“wapiti”的联结上,而无须再次一个一个地重新联结。当然,转移的只是你的动物学知识,你不会指望“wapiti”的发音会和“elk”一样。这说明你的表征水平是具体到单词背后的概念,而不是单词本身。你对于有关麋鹿的知识是挂在概念上的;单词“elk”和“wapiti”也挂在概念上,拼写“e-l-k”和发音[elk]则挂在单词“elk”上。

我们已经从字体向上移动了,现在我们来向下移动吧。如果你已经习得铅字是白纸上的黑墨粉,你就不用再因为是红纸白墨而重新学习。这揭示出,表征是依据视觉边界的。任何颜色毗邻其他任何颜色都被视为一个边界,边界界定笔画,对笔画的布置组成了一个字母数字式的字符。

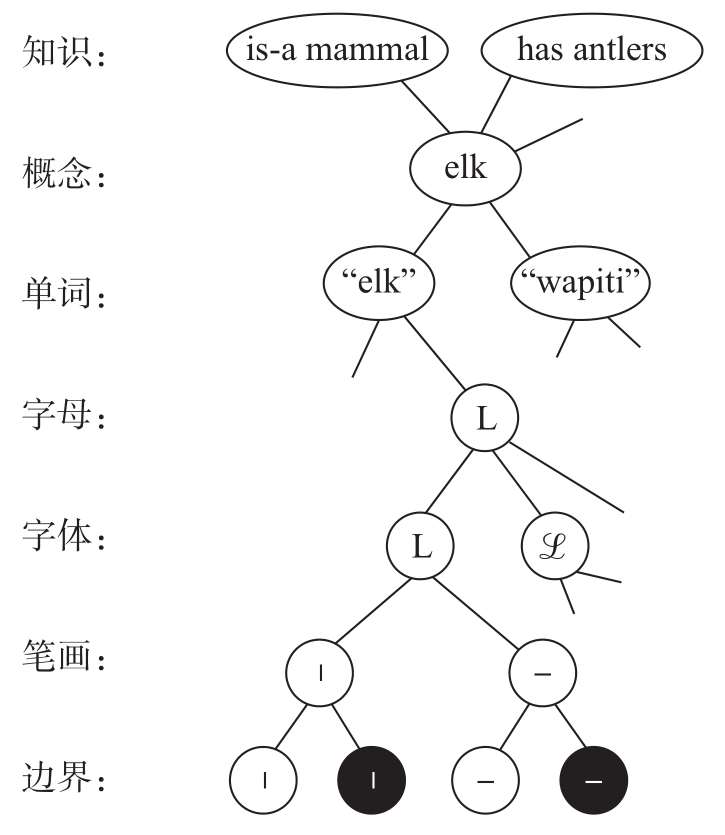

与一个像麋鹿这样的概念相联结的各种心理表征,可以被表示为一张图(见图2-1),有时它被称为语义网络、知识表征或命题数据库。

图2-1 “elk”的语义网络

这是我们保留在大脑中的海量多媒体字典、百科全书和“如何做”操作手册中的零星碎片。我们心智中到处都是这些一层接一层的表征。比如说,我请你用你想用的任何字体风格写出单词“elk”的印刷体,但是要用左手(如果你是右撇子),或者用你的脚趾在沙地上写,或者用牙齿咬着一根笔来画。你写出的字会很烂,但认得出来。你可能需要练习来使动作变得流畅,但你不需重新学习组成字母的笔画,更不用说每个英语单词的字母顺序和发音了。这种技能转移一定进入了确定几何轨迹的运动控制的表征层,但不是完成这一动作的肌肉收缩或肢体移动层。动作轨迹将被更低层次的附属器官控制程序转化为实际的运动。

或者回忆一下本章前面莎莉逃离着火大楼的例子。她的欲望一定已经被逃离险境的抽象表征所占据,而不是跑离烟雾的表征,因为欲望可能会被不是烟的其他标志所引发(有时,烟也不能引发它),她的逃离也可以通过许多种行动来完成,而不只是奔跑。但是她的行为反应就在那个地方、那个时候汇聚在一起。莎莉当时的心智一定是模块化的:一部分评估风险,另一部分决定逃到哪儿,还有一部分解决怎样逃的问题。

对心语和其他由各个部分组成的表征的组合学,解释了人类思维和行动具有无穷无尽的组成部分。组成它们的几个元素和几条规则能够产生几乎无穷尽的不同表征,因为潜在表征的数量是随规模而呈指数级递增的。语言是一个明显的例子。比如说,你在一句话中开始的那个词有10种选择,第二个词也有10种选择(这样两个词的开端就有100种选择),第三个词也有10种选择(三个词的开端有1 000种选择),以此类推。(事实上,10是在组成一个合乎语法的合理句子时,每一个点的可供单词选择数量的约略几何平均值。)稍微做点算数就知道,有20个或更少单词的句子(并不特别长)的数量大约是10 20 :一个1后面跟着20个0,或者一亿兆,又或者自宇宙诞生以来以秒为单位的时间量的100倍。我举这个例子不是为了让你对语言的海量印象深刻,而是要让你惊叹于思维的浩瀚。语言,毕竟不是狂喊乱唱:每个句子表达的都是一个独特的观点。没有两个完全同义的句子,所以人们除了那些各种各样无可言喻的思维之外,还能享有大约一亿兆个不同的、可言喻的思维。

这种思维结构的无穷组合性体现在人类活动的许多领域。年轻的约翰·斯图尔特·密尔惊慌地发现,音符的有限数量再加上一个音乐作品的最长实际篇幅,就意味着世界将很快就把全部旋律都用光。当他陷入这种愁思时,勃拉姆斯、柴可夫斯基、拉赫曼尼诺夫和斯特拉文斯基还没有出生,更不用说整个拉格泰姆、爵士、百老汇音乐剧、电声蓝调、乡村和西部、摇滚、桑巴、瑞格舞,还有朋克这些体裁了。我们任何时候都不大可能很快出现旋律匮乏,因为音乐是组合性的:如果一个旋律的每个音符都有,比方说,平均8种选择,就会有64对音符,512种3个音符的花样,4 096种4个音符的乐句,以此类推,连乘出数以兆兆计的音乐作品。

我们日常对于知识的轻松归纳是一种证据,说明我们大脑中有几种数据表征。心智表征可以通过心理学实验室表现出来。心理学家用巧妙的技术,就可以抓住心智从一个表征转向另一个表征的活动过程。心理学家迈克尔·波斯纳(Michael Posner)和同事们给出了一个很好的展示。志愿者们坐在一个屏幕前面,看到一对字母一闪而过。他们被要求当看到字母相同(比如A A)时按一个键,不同时(比如A B)按另一个键。有时相同的字母都是大写或都是小写(A A或a a),也就是说它们在外形上是完全一样的。有时一个是大写,一个是小写(A a或a A),他们是字母表中的同一个字母,但外形不一样。当字母外形一样时,人们按键的速度和准确性要比字母外形不同时更好,大概是因为人们把字母当作视觉形式来处理,因而能够只根据它们的几何、模板风格来进行匹配。当一个字母是A而另一个字母为a时,人们需要把它们转化成它们是相同的一种格式,权称为“字母a”;这种转化增加了约1/10秒的反应时间。但如果一个字母一闪而过,另一个几秒钟后也接着闪过,它们是否外形相同就没有关系了;A-接着-A和A-接着-a反应时间都一样。迅速模板匹配不再可能出现了。很显然,在几秒钟后,心智自动将一种视觉表征转化为一种字母表征,抹去了关于它几何形状的信息。

这种实验室花招揭示出人脑使用至少4种主要格式的表征。一种格式是视觉影像,就像一个二维的、图像般马赛克中的模板。(视觉影像将在第4章讨论。)另一种是语音表征,在我们心智中就像播放磁带一样的一段音节,计划准备嘴部的运动并想象着音节听起来怎么样。这个像串一样的表征是我们短期记忆的重要组成部分,就像当我们查到一个电话号码时,心里默念几遍,这样记住的时间就足以拨打这个号码了。语音短期记忆持续1~5秒,可以容纳4~7个“组块”。(短期记忆是用组块而不是用声音来衡量的,因为每个组块可以是一个标签,指向长期记忆中一个更大的信息结构,比如一个词组或句子的内容。)第三种格式是语法表征,包括名词和动词,词组和从句,词干和词根,音素和音节。所有的都安排到层级树之中。在《语言本能》中,我解释了这些表征如何确定什么进入句子中,人们如何用语言进行沟通和文字游戏。

第四种格式就是心理语言,这是一种思维语言,我们的概念性知识栖居其中。当你读完一本书,你忘掉了关于句子的构词和字体,以及它们在哪一页之类的几乎所有东西。你拿走的是它们的内容或要旨。(在记忆测试中,人们自信地“认出”他们从未见过的句子,如果这些句子是对他们所见过句子的意思阐释。)心理语言是抓住其中内容或要旨的介质。我在识别叔叔的产出系统的公告板中用到一些心理语言,在图2-1中的“知识”和“概念”层次中也用到一些。心理语言是心智的通用语,心智模块之间通过心理语言进行信息交流,使我们能够描述我们所看到的,想象我们听到的描述,执行指令,等等。这种交流事实上能在脑的解剖中看到。将我们的记忆置入长期储存的海马及联结结构,容纳负责决策的回路的额叶,都不是直接联结到处理原始感觉输入(边缘和颜色的马赛克以及音高的不断起伏变化)的脑区域。相反,绝大多数输入纤维携带的是神经科学家称之为“高度加工”的输入,这些输入来自离最初感觉区域往下走一站或好几站地的区域。输入的组成则包括物体代码、单词代码和其他复杂概念的代码。

为什么有这么多种表征?有一个心智的世界语不就简单多了吗?事实上,那将会复杂得可怕。心智软件的模块化组织将知识分作不同的格式打包,这个例子很好地说明了进化与工程设计如何殊途同归,得出了近似的解决方法。软件奇才布赖恩·科尼格汉(Brain Kernighan)与P. J.普劳格(P.J.Plauger)合著了一本书,名字叫《程序设计风格的要素》( The Elements of Programming Style )(巧借斯特朗克和怀特著名的写作指南《风格的要素》的书名)。他们对怎样使程序运行得更强大、更有效,以及如何适当地改善和提高程序运行质量都提出了建议。他们的一个公理是“去掉重复的表述,代之以通用的函数”。例如,如果一个程序需要计算3个三角形的面积,它不需要下3个不同的指令,每个都将其中一个三角形的坐标套进自己的三角形面积公式中。相反,程序应该让这个公式一次就阐释清楚,应该有一个“计算三角形面积”的函数,它应该有标着 X 、 Y 和 Z 的插槽位置来代表任何三角形的坐标。这个函数可以被用3次,每次分别将坐标插入 X 、 Y 和 Z 的插槽位置。当函数从一行公式增加为包含多步骤的子程序时,这个设计原则就变得更加重要,它启发了相关原则,所有这些原则都似乎是被自然选择所决定的,就像它在设计我们模块化的、多模式的心智一样:

模块化

使用子程序

每个模块应当做好一件事

确定每个模块都隐藏一些东西

将输入与输出定位在子程序中

第二条原则也体现在这条准则中

选择令程序变得简单的数据表征

科尼格汉和普劳格给出了一个程序的例子,这个程序读取一行文本,然后要把它打印在一个边界内并居中。这行文本可以用多种格式储存(作为一串字符、一列坐标,等等),但有一种格式令这种居中轻而易举:分配80个连续的记忆插槽,对应输入输出显示中80个位置。居中只需几个步骤就可以无差错地实现,无论输入文本的大小;而如果用任何其他的格式,程序就需要更加复杂。大概人类心智使用的独特表征格式——图像、语音回路、层级树、心语——得以进化,就是因为它们使得简单的程序能够计算出有用的东西。

如果你喜欢那门把各类“复杂系统”放在一起处理的智力尖端科学,你可能就会接受赫伯特·西蒙的论点,他认为,计算机和心智中的模块化设计是所有复杂系统中模块化和层级设计的特例。身体包括组织,组织包括细胞,细胞包括细胞器;陆海空三军包括陆军,陆军包括师,师分为营,最终到班;书包括章,章分作节、小节、段落和句子;国家可分作省、市和区。这些“近乎可分解的”系统的界定标准是:属于同一组成部分的元素之间丰富的相互作用,而属于不同组成部分之间元素则相互作用很少。复杂系统是模块的层级,因为只有在模块中相互配合的元素才能保持足够长时间的稳定,从而被组装成越来越大的模块。西蒙用两个钟表匠赫拉和坦帕斯来作类比:

这两人制造的表每只由大约1 000个部件组成。坦帕斯制造他的表的方式是这样的:如果他的表正组装到一半而不得不停下来——比方说去接个电话——这表就立刻七零八落了,还需要重新从最基本的零件开始组装……

赫拉制造的表的复杂程度不亚于坦帕斯的那些。但他的设计方式是把大约每10个基本零件装配成局部组件,每10个局部组件又构成一个更大的局部组件,而10个更大的局部组件形成的一个系统就组成了整个表。所以,当赫拉不得不搁下组装一半的表去接电话时,他只损失了一小部分工作,他装配表的人工时间仅占坦帕斯所花时间的很小一部分。

我们复杂的心智活动遵循的是赫拉的智慧。在我们自在生活的时候,不需要注意每一片潦草字迹或筹划每一次肌肉抽动。感谢单词符号,任何一种字体都能唤起全部相关知识。感谢目标符号,任何危险标志都能引发各种方式的逃离。

我带您经过了这么冗长的对心智计算和心理表征的讨论,我希望这样做的收获是,你能了解人类心智所具有的复杂、微妙与灵活性,就算它只是一个机器,只是一个用生物组织做的机器人的机载电脑。我们不需要神灵或神秘力量来解释智能。我们也不需要为了表现得像具有科学性,而忽略我们自己眼睛看到的证据,宣称人类是几捆条件关联、基因的傀儡或是野蛮本能的跟随者。我们既拥有人类思维的敏捷性和洞察力,又能够掌握解释人类思维的机械框架。在后面的章节中,我将试着解释常识、情绪、社会关系、幽默和艺术,这些解释都是建立在一个复杂计算的心理理论基础之上的。