司马迁在《太史公自序》中追述司马氏世系,源远流长,始祖为唐虞之际的重黎氏,历唐虞夏商,世典天官,至周世典周史,历代相传一千余年,这是司马谈自认最为光荣的家世,即史官世家。司马谈引为自豪,表明他以修史为己任,是一个自觉的历史家,并以此教育司马迁。其实,司马氏之姓来源于西周宣王时一位辅佐王室中兴的将军,封于程,伯爵,名叫休甫,史称程伯休甫,做了掌军事的司马,其后子孙称司马氏。司马氏远祖世系盖世代口碑传说,程伯休甫系重之后还是黎之后,司马迁不能明,而统言之“重黎之后”。颛顼之世,重、黎为二人。重为南正,古代天官,观星象,定历法;黎为北正,古代地官,执掌农事。先秦典籍《尚书·吕刑》《左传》《国语》等书都记载了有关重、黎二人在颛顼之时分司天地的传说。

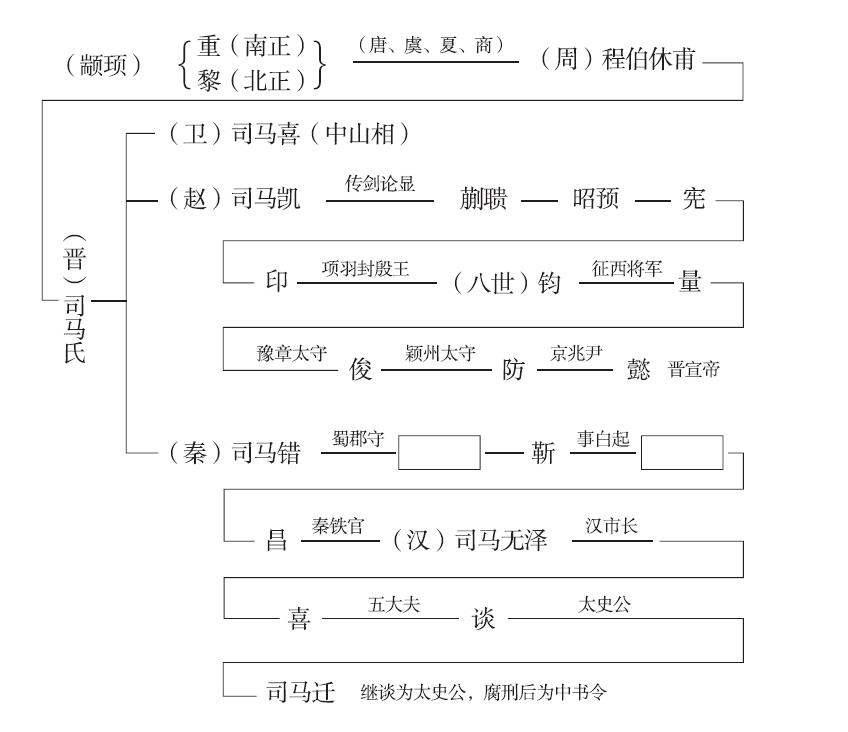

周惠王、襄王时,王室内乱,司马氏离开周王室到了晋国。晋由盛转衰而至灭亡,司马氏再度分散,著名的有三支,各支都出了许多名人。一支在卫,这一支的名人司马喜做了中山国的相。一支在赵,有一个司马凯因传授剑术而扬名。战国后期那个著名的剑客司马蒯聩就是司马凯的子孙。司马蒯聩第十五代孙就是西晋王朝的建立者司马炎。一支在秦,居住在少梁,这一支是司马迁的祖先。秦惠王时出了一个名将司马错,被秦惠王委为伐蜀大将。司马错攻下蜀国后做了那里的留守。司马错的孙子司马靳,做了武安君白起的副将,公元前260年秦赵长平之战,司马靳与白起并肩作战。公元前257年,司马靳和白起同时在杜邮被秦昭王赐死。司马靳的孙子司马昌,做了秦国的铁官。司马昌之子司马无泽做了汉长安市管理市场的市长,用今语,即工商总局局长。司马无泽生司马喜,爵为五大夫。司马昌、无泽、喜三代死后都埋葬在华池西高门原。司马喜生司马谈,司马谈做了汉武帝时的太史令。据上所述,表列司马氏家谱世系如下:

司马氏家谱图

《史记》原题《太史公书》,表示为太史公所作之书,至东汉桓、灵之际才演变成为《史记》之名。司马谈官太史令,最崇高的理想就是继孔子,效《春秋》,完成一代大典,写一部贯通古今的通史,颂扬汉家一统的威德。司马谈的写作宗旨,《太史公自序》作了明确的交代。司马谈临终遗言说:

夫天下称诵周公,言其能论歌文、武之德,宣周、邵之风,达太王、王季之思虑,爰及公刘,以尊后稷也。幽、厉之后,王道缺,礼乐衰,孔子修旧起废,论《诗》《书》,作《春秋》,则学者至今则之。自获麟以来四百有余岁,而诸侯相兼,史记放绝。今汉兴,海内一统,明主贤君忠臣死义之士,余为太史而弗论载,废天下之史文,余甚惧焉,汝其念哉!

上述司马谈的这段遗言,可条列其发凡起例的宗旨有三端:一曰效周公“歌文武之德”;二曰继孔子效《春秋》“修旧起废”,为后王立法,为人伦立则;三曰颂汉兴一统,论载“明主贤君忠臣死义之士”。合此三端,即以人物为中心,帝王将相为主干,颂一统之威德,这正是秦汉中央集权政治在学术思想上的反映。《论六家要旨》为司马谈所作述史宣言,倡导融会百家思想为一体,自成一家之言。这些也就是《史记》的本始主题。

司马谈仕于建元、元封之间,历经三十年,酝酿构思早已孕育于胸中。他学天官于唐都,受《易》于杨何,习道论于黄子,就是为述史作准备。元朔七年,汉武帝获白麟,作《白麟之歌》,并改元为元狩元年(前122)。当时人们认为这是一件了不起的大事,因文成致麟,象征天下太平。司马谈激动非凡,决定述史下限止于元狩元年,示意绝笔于获麟。所以元狩元年是司马谈正式述史之始。《太史公自序》载,“于是卒述陶唐以来,至于麟止”,就是司马谈的作史计划。上限起于陶唐,则是效法孔子述《尚书》起于尧。司马谈追步孔子的意识是十分鲜明的。司马谈卒于元封元年(前110)。从元狩元年至元封元年,已历十二年。司马谈作史,应有相当的规模,或已成若干篇章。据昔贤今人的考论,司马谈作史达三十七篇,五体皆备。《孝文本纪》《天官书》《封禅书》《刺客列传》《太史公自序》等篇留有司马谈作史痕迹。司马谈发凡起例《太史公书》,这本身是一个伟大的业绩,无论怎么评价都不过分。司马谈重整了司马氏史官世家绝学,是一个自觉的历史家。但《史记》最后完成于司马迁之手,司马谈的著述被剪裁熔铸在《史记》的定稿之中,因此今本《史记》一百三十篇是不容分割的一个整体,《史记》著述代表者只能有一人焉,曰司马迁,如同《汉书》著述代表者为班固一样。

元封元年夏初的四月,正是鲜花如锦的烂漫时节,封禅大典就要在泰山之巅举行。司马谈作为参与制定封禅礼仪的史官,该是何等的激动。可惜他因病留滞周南(今河南洛阳),未能参与。这时司马迁正好从奉使西征的西南夷前线赶回来参加这稀世罕有的大典,行到洛阳,见到了生命垂危的父亲。司马谈在弥留之际,拉着司马迁的手,流着痛苦的眼泪遗命司马迁,以尽忠尽孝的大义激励司马迁,要司马迁发誓继任太史令完成一代大典。太史令秩六百石,如当今正处级,而当时司马迁以郎中将职衔奉使归来,已是秩一千石,如当今正司级,又侍从汉武帝,仕途如花似锦。曾子有言:“鸟之将死,其鸣也哀;人之将死,其言也善。”(《论语·泰伯》)司马谈发出了悲怆的叹息,他说:“世传史官的司马氏之业,难道就要断送在我的手里吗?”可以体察出,司马谈这位执着的历史家,未能亲手完成修史计划是多么的揪心!他慨叹命运而绝不屈服于命运,他遗命儿子司马迁来实现修史壮志。司马迁的心灵受到震动,他低着头,流泪呜咽,恳切地向父亲立下誓言。司马迁说:“小子不敏,请悉论先人所次旧闻,弗敢阙。”司马谈临终的一幕,给予司马迁的刺激是太深刻了。所以他的记述是那样的激情满怀。司马迁也果真牢牢记住了司马谈临终的伟大遗命,时常叨念“先人有言”。司马迁守丧三年,到了元封三年已三十八岁,无论是阅历,还是修养,均走向成熟。他遵从父亲遗言继任太史令。

《太史公自序·索隐》引《博物志》云:“太史令茂陵显武里大夫司马迁,年二十八,三年六月乙卯除,六百石。”“年二十八”为“年三十八”之误。“三年六月乙卯除”,即元封三年六月初二日,司马迁为太史令。

太史令虽然职位卑微,但却是皇帝身边最重要的历史顾问,重大制度的兴革和典礼仪节均有太史令参加讨论。司马迁为太史令第五年,即太初元年(前104),汉武帝颁布了新历,定名《太初历》,并改年号为太初。改历是封禅活动的继续,封禅象征新王朝受命于天地,改历象征受命的完成。汉武帝完成封禅改历是划时代的壮举,意义非凡。司马迁躬逢其时,参与其事,激动不已。他想起了父亲的遗训,仿佛像洪钟一样在耳边响起:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正《易传》,继《春秋》,本《诗》《书》《礼》《乐》之际?’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!”(《太史公自序》)于是论次其文。司马迁按历史事势的发展,修正了司马谈的作史计划,延伸上限起于黄帝,下限至太初年间。所以《太史公自序》留下了两个断限的记述。“于是卒述陶唐以来,至于麟止”,是司马谈的计划;“余述历黄帝以来至太初而讫,百三十篇”,是司马迁定稿的实际断限。宏阔昂扬的时代精神,君臣相知的感遇,事亲、事君、立身的父教,建功扬名的男儿壮志,这些都是司马迁的创作动力。他全身心投入,潜心修史,《太史公自序》做了郑重的记载。司马迁说:“卒三岁而迁为太史令,史记石室金匮之书。”又说:“(汉兴)百年之间,天下遗文古事靡不毕集太史公。太史公仍父子相续纂其职。”这些说明了司马迁正式做了太史令后,堂皇正大地在皇室图书馆里翻阅石室金匮之书,整理一切秘籍和历史资料,接续父亲已经开创的事业,从事伟大的撰述工程,是何等的心旷神怡!

如上所述,司马谈修史,发凡起例,从元狩元年(前122)到元封元年(前110),共十二年。司马谈仕于建元元年(前140),就着手修史准备,到元狩元年已历十八年,前后共三十年,耗尽了他的一生。司马迁二十壮游,成为司马谈的修史助手,到元封元年受父遗命,接力修史,年三十六,已历十六年。元封三年(前108),司马迁年三十八,继任为太史令,至武帝之末后元二年(前87),司马迁全身心投入修史,又独立进行创作二十二年,司马迁正式接力修史,应从元封元年算起,则是二十四年,加上作为助手的十六年,共四十年,也耗尽了他的一生。也就是说,修成《史记》,历经司马谈、司马迁父子两代人的一生,共七十年,而两代人正式修史共四十年,完成一代大典是多么的不易。《史记》成书是司马谈、司马迁父子两代人心血的结晶。特别是司马迁多彩的人生所凝聚的才学识德的修养,他受祸遭腐刑的屈辱而发愤著书,从而爆发的创造潜能,铸就了《史记》辉煌,评说如次。