《左传》是史书,但历来嗜文者总把它当作出色的文章来看。春秋二百五十余年风俗制度与人情,赖《左传》而传。春秋时代蓄积酝酿之郁郁乎“文”,《左传》更占得精华。宋人真德秀纂辑《文章正宗》,以辞命、议论、叙事、诗赋来概括文章之义,如此四项,《左传》以皇皇一编而独领一代风骚。即以今日的眼光来看,此四体备,而文学的体裁大略已备。辞命、议论、叙事,《书》已初具其规模;诗赋,则由“三百篇”导夫先路。《诗》《书》既开创于先,《左传》乃继承、丰富在后,中国叙事文学的第一个里程碑,便完成在《左传》的创造中。

《左传》因《春秋》而作。《春秋》原是鲁国的编年史,《左传·昭公二年》记晋大夫韩宣子聘鲁观书于鲁太史,“见《易》《象》与《春秋》”。《孟子》所谓“孔子惧,作《春秋》”(《滕文公下》),“作”实当理解为“修”,即根据《鲁春秋》笔削而成《春秋》。《公羊传·庄公七年》释《春秋》“星霣如雨”曰:“不修《春秋》曰‘雨星,不及地尺而复’,君子修之曰:‘星霣如雨’。”“不修《春秋》”,鲁之《春秋》;“君子修之”之“君子”,若《孟子》之说可信,则即孔子也。《春秋》记事一丝不苟,斟酌在于记事的体例,或曰书例、义法。体例既定,则或笔或削,一一有了根据,于是褒贬寓焉。不过《春秋》的记事究竟太简,只能说这是一部“春秋纲目”,即它记下的只是一个一个事件的标题。其中的“微言大义”,当时人或者不至于完全隔膜,而去其未远的《荀子》已经在说“《春秋》约而不速”(《劝学》),即“文义隐约,褒贬难明,不能使人速晓其意”,则对于后人来说,若无传者为之特特表出,便止如廋词隐语,所谓“褒见一字,贵逾轩冕;贬在片言,诛深斧钺”(《文心雕龙·史传》),更无从谈起。因此,很难说《春秋》本身对于文学有着怎样的贡献。

图13 流星图

若流星群与地球相遇,便会出现流星雨。《庄公七年》(前687)的这一节,乃天琴座流星雨的最早记载。《文公十四年》(前631)尚有关于哈雷彗星的记述(“秋七月,有星孛入于北斗”),也占得“最早”二字。这当然是天文学史中的宝贵材料。而从这一角度来看,“不修《春秋》”之纯粹的纪事,倒是更为合宜。

《左传》本为《春秋》作传,然而它却反客为主,一部《春秋》,正好作成史的骨干,所谓“传”,则为血为肉,为“颊上毫”,“传”于是有了“经”所缚不住者。

且又不止于此,即原本之限制,反而也助成优势。作为编年史,它要受到史实发展时间排列的制约,但是历史本身原有着兴盛衰亡的规律,每一事件也都有着它的近因以及根源和先兆。史实的组织,事件的叙述,便是文心所在,更何况史中从来充满戏剧性,史家而有诗心,是历史本来孕含着催发诗心的因子。左氏把春秋兴亡了然于胸中,国之治乱,人之祸福,先已见得了局,结构布置,驱遣安排,便一一由此中计算出来,兴盛衰亡于是依凭着编年的线索推助为笔底波澜。

且又不止于此,即原本之限制,反而也助成优势。作为编年史,它要受到史实发展时间排列的制约,但是历史本身原有着兴盛衰亡的规律,每一事件也都有着它的近因以及根源和先兆。史实的组织,事件的叙述,便是文心所在,更何况史中从来充满戏剧性,史家而有诗心,是历史本来孕含着催发诗心的因子。左氏把春秋兴亡了然于胸中,国之治乱,人之祸福,先已见得了局,结构布置,驱遣安排,便一一由此中计算出来,兴盛衰亡于是依凭着编年的线索推助为笔底波澜。

因为是编年体,《左传》不论叙事抑或叙人,都不大可能一气贯注,而多须切分为大大小小的片断。为组织事件,联络情节,系片断为一体,《左传》用了预言来作成文字的魔方:从史的角度看,它是因和果,它是鉴戒与教训;从文的角度看,它是伏笔,它是叙事的前后呼应。它可以贯穿起一个个小结构,它更能连接起一桩桩大事件。几乎每一个为作者所关注的事件与人物,都伴随着预示其结局与命运的一份判词,由人的言语瞻视,动容周旋,而洞烛几微,或印证于当下,或应验于后来。左氏并不笃信鬼神,也不尽信卜筮,“夫民,神之主也,是以圣王先成民,而后致力于神”(《桓公六年》);“国之将兴,听于民;将亡,听于神”(《庄公三十二年》),如此天道远、人道迩的观念,《左传》中不止一见。但是他首先需要把鬼神卜筮作为预言的一部分来贯穿史家的识见,此外他同样需要利用预言来经营文字,以驾驭纷繁的史料。何况《左传》本是追记,它取故实以成书,其中者存之,其不中者去之,先已占得取舍之便。因此占卜在《左传》虽然尚未完全脱去远古的神秘,但它却同分量远过于此的预言一样,已与史家理性的观察与推测结合在一起,依凭着史的发展逻辑而化作一种为文章生色生情的叙事手段。

《春秋》是一部“鲁春秋”,《左传》却俨然春秋之“春秋”。春秋史的中坚,为北方之晋与南方之楚,《左传》于晋楚两国的历史所以叙之最详。晋的称霸虽然略晚于齐,但雄踞霸主地位的时间却最长,影响于北方诸侯也最大,《左传》所叙诸侯各国,于晋,便着墨最多。此中用力最著者,则又莫过系于《成公十六年》中的晋楚鄢陵之战,因此不妨以此为例,来看《左传》记述历史事件的大致风格与手段。

春秋四大战,晋楚城濮之战(《僖公二十八年》,晋楚邲之战(《宣公十二年》),晋齐鞌之战(《成公二年》),晋楚鄢陵之战,战则晋必为对垒的一方,一负而三胜,然鄢陵之战则仿佛最后的辉煌。此后便是晋的中衰,虽然继之复有悼公的霸业中兴,但毕竟盛况不再。

鄢陵之战的意义,批评家各有不同的议论角度,在左氏,却越出成与败的结局之外,只把它认作晋之由盛而衰的一个转捩点,故从始至终借了晋中军佐将范文子的口,一而再、再而三,把文章做足。

十六年春,楚子自武城使公子成以汝阴之田求成于郑。郑叛晋。

晋侯将伐郑,范文子曰:“若逞吾愿,诸侯皆叛,晋可以逞;若唯郑叛,晋国之忧可立俟也。”

栾武子曰:“不可以当吾世而失诸侯,必伐郑。”乃兴师。

栾武子曰:“不可以当吾世而失诸侯,必伐郑。”乃兴师。

五月,晋师济河。闻楚师将至,范文子欲反,曰:“我伪逃楚,可以纾忧。夫合诸侯,非吾所能也,以遗能者。我若群臣辑睦以事君,多矣。”

武子曰:“不可。”

武子曰:“不可。”

六月,晋楚遇于鄢陵。范文子不欲战。卻至曰:“韩之战,惠公不振旅;箕之役,先轸不反命;邲之师,荀伯不复从,皆晋之耻也。

子亦见先君之事矣。今我辟楚,又益耻也。”文子曰:“吾先君之亟战也有故,秦、狄、齐、楚皆强,不尽力,子孙将弱。今三强服矣,敌楚而已。唯圣人能外内无患。

子亦见先君之事矣。今我辟楚,又益耻也。”文子曰:“吾先君之亟战也有故,秦、狄、齐、楚皆强,不尽力,子孙将弱。今三强服矣,敌楚而已。唯圣人能外内无患。

自非圣人,外宁必有内忧,盍释楚以为外惧乎?”

自非圣人,外宁必有内忧,盍释楚以为外惧乎?”

此为决战之前。

决战之际,楚逼临晋军营垒摆开战阵,使晋军无出车旋马之地。文子之子范宣子向晋帅献塞井夷灶之策,“文子执戈逐之,曰:‘国之存亡,天也,童子何知焉!’”

战之后:

晋入楚军,三日谷

。范文子立于戎马之前,曰:“君幼,诸侯不佞

。范文子立于戎马之前,曰:“君幼,诸侯不佞

,何以及此?君其戒之!”

,何以及此?君其戒之!”

鄢陵之战这样的大事件,依左氏之例,必有推知胜败结局的预言昭示于先,其实楚之败以及致败的原因,早由楚大夫申叔时及郑公子子驷的口中明白道来。“子其勉之,吾不复见子矣。”申叔时与楚帅子反的临别之言,沉痛已犹诀辞,也正仿佛《僖公三十二年》晋秦殽之战前的蹇叔哭师。但蹇叔与申叔时所预言者皆是战败之局,其精神终不过笼罩于一役。而范文子总不欲战,并非以不胜为忧,而偏偏以胜楚为惧。在“晋入楚军三日谷”的狂欢中,忧惧之情且更深。胜外敌而内乱将起的先见之明,乃是更为痛切的忧患意识,它不仅于鄢陵之战首尾贯穿,而且贯注于后半部的晋国春秋。申叔时预见楚之败,范文子预见晋之胜楚而自败,同样是预言,却分属两个层次,后者正是鄢陵之战的底色,写战事的一支笔因此不容它不带着隐隐的盛衰之慨,行文也因此而极尽擒纵曲直之变化。

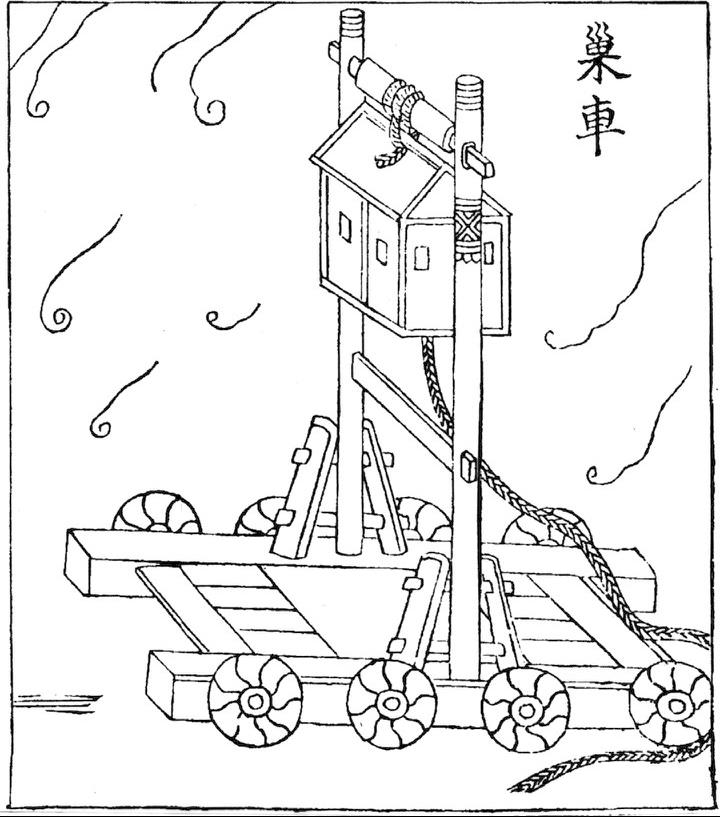

图14 巢车图

出宋曾公亮《武经总要》。巢车是有瞭望设施的车,历代载籍不乏记述,但其形象,似至《武经总要》方曾一见。

楚子登巢车以望晋军,子重使大宰伯州犁侍于王后。王曰:“骋而左右,何也?”曰:“召军吏也。”“皆聚于军中矣。”曰:“合谋也。”“张幕矣。”曰:“虔卜于先君也。”“徹幕矣。”曰:“将发命也。”“甚嚣且尘上矣。”曰:“将塞井夷灶而为行也。”

“皆乘矣。”“左右执兵而下矣。”曰:“听誓也。”“战乎?”曰:“未可知也。”“乘而左右皆下矣。”曰:“战祷也。”伯州犁以公卒告王。苗贲皇在晋侯之侧,亦以王卒告。

“皆乘矣。”“左右执兵而下矣。”曰:“听誓也。”“战乎?”曰:“未可知也。”“乘而左右皆下矣。”曰:“战祷也。”伯州犁以公卒告王。苗贲皇在晋侯之侧,亦以王卒告。

这一大段对话,向为评家所艳称。宋陈

作《文则》,便拈出此节,加意为作文者说法:“载言之文,又有答问。若止及一事,文固不难;至于数端,文实未易。所问不言问,所对不言对,言虽简略,意实周赡,读之续如贯珠,应如答响,若左氏传载楚望晋军问伯犁,盖得此也。”此节对话,多半属于左氏的创作,恐怕早溢出实录之外。惟其如此,而特见其斟酌,特见其笔力。楚王本意是问,却只作叙事,而尽由伯州犁的对答把问意一一衬出来。末句一跳,却接得格外紧,“苗贲皇在晋侯之侧,亦以王卒告”,正是一个借势,一面窗望见两面景,省却多少冗文,于是繁处不觉其繁,疏处依然饱满。依文字的功用来看,也还可以说它是一石三鸟。以对话代叙事,补足前后情节,以免去许多平铺直叙的交代,在《左传》本是特色之一,不过若论出神入化,则必推此节为最。

作《文则》,便拈出此节,加意为作文者说法:“载言之文,又有答问。若止及一事,文固不难;至于数端,文实未易。所问不言问,所对不言对,言虽简略,意实周赡,读之续如贯珠,应如答响,若左氏传载楚望晋军问伯犁,盖得此也。”此节对话,多半属于左氏的创作,恐怕早溢出实录之外。惟其如此,而特见其斟酌,特见其笔力。楚王本意是问,却只作叙事,而尽由伯州犁的对答把问意一一衬出来。末句一跳,却接得格外紧,“苗贲皇在晋侯之侧,亦以王卒告”,正是一个借势,一面窗望见两面景,省却多少冗文,于是繁处不觉其繁,疏处依然饱满。依文字的功用来看,也还可以说它是一石三鸟。以对话代叙事,补足前后情节,以免去许多平铺直叙的交代,在《左传》本是特色之一,不过若论出神入化,则必推此节为最。

写到战事,便是左氏喜用的笔法,即分叙、夹叙、追叙几面用笔,前后点缀,然后借二三细节勾出来全景。

癸巳,潘尫之党与养由基蹲甲而射之,徹七札焉。

以示王,曰:“君有二臣如此,何忧于战。”王怒,曰:“大辱国!诘朝尔射死艺。”

以示王,曰:“君有二臣如此,何忧于战。”王怒,曰:“大辱国!诘朝尔射死艺。”

吕锜梦射月,中之,退入于泥。占之,曰:“姬姓日也,异姓月也,必楚王也。射而中之,退入于泥,亦必死矣。”及战,射共王,中目。王召养由基,与之两矢,使射吕锜,中项伏韬

,以一矢复命

,以一矢复命

。

。

图15 蒙胄擐甲之士

其甲胄据曾侯乙墓出土实物复原。

晋韩厥从郑伯

,其御杜溷罗曰:“速从之,其御屡顾,不在马,可及也。”韩厥曰:“不可以再辱国君。”

,其御杜溷罗曰:“速从之,其御屡顾,不在马,可及也。”韩厥曰:“不可以再辱国君。”

乃止。郤至从郑伯,其右茀翰胡曰:“谍辂之,余从之乘,而俘以下。”

乃止。郤至从郑伯,其右茀翰胡曰:“谍辂之,余从之乘,而俘以下。”

郤至曰:“伤国君有刑。”亦止。石首曰:“卫懿公唯不去其旗,是以败于荧。”乃内旌于韬中。唐苟谓石首曰:“子在君侧,败者壹大。我不如子,子以君免,我请止。”

郤至曰:“伤国君有刑。”亦止。石首曰:“卫懿公唯不去其旗,是以败于荧。”乃内旌于韬中。唐苟谓石首曰:“子在君侧,败者壹大。我不如子,子以君免,我请止。”

乃死。

乃死。

楚师薄于险

,叔山冉谓养由基曰“:虽君有命,为国故,子必射。”乃射。再发,尽殪

,叔山冉谓养由基曰“:虽君有命,为国故,子必射。”乃射。再发,尽殪

。叔山冉搏人以投,中车折轼

。叔山冉搏人以投,中车折轼

,晋师乃止。囚楚公子茷。

,晋师乃止。囚楚公子茷。

每一段叙事,都各有几个层次。平平看去的一个层次,是为战场形势写照。由“楚薄于险”,而写出且战且退之败势,赖养由基射之神、叔山冉搏之勇,勉强挽回危局。郑军之溃,则由御者的慌张后顾写出,由藏起指挥的旌旗写出,由唐苟口中的“败者壹大”写出。而晋军将虽已舍郑伯不追,唐苟却仍不免死战,由“乃死”二字反照出晋军气势之锐不可当。

癸巳之射,吕锜之梦,事均在战之前日。借了楚王怒口,为恃勇之士针砭,彼虽有技与勇,然而国士之荣并不在此,正如城濮之战左氏借君子之言,谓“晋于是役也,能以德攻”。因此左氏虽在传录战事时不掩养由基之功,却把微词放在追叙之词里。吕锜之梦,依然是《左传》惯用的预言笔法,其命运,便一如梦与卜。有意无意,又与“伤国君有刑”暗中扣合。

由战事方殷中精心摄取的两个情节更是武中见文:

郤至三遇楚子之卒,见楚子必下,免胄而趋风

。楚子使工尹襄问之以弓

。楚子使工尹襄问之以弓

,曰:“方事之殷也,有

,曰:“方事之殷也,有

韦之跗注

[1]

,君子也,识见不穀而趋,无乃伤乎?”郤至见客,免胄承命,曰:“君之外臣至,从寡君之戎事,以君之灵,间蒙甲胄,不敢拜命,敢告不宁,君命之辱,为事之故,敢肃使者。”

韦之跗注

[1]

,君子也,识见不穀而趋,无乃伤乎?”郤至见客,免胄承命,曰:“君之外臣至,从寡君之戎事,以君之灵,间蒙甲胄,不敢拜命,敢告不宁,君命之辱,为事之故,敢肃使者。”

三肃使者而退。

三肃使者而退。

栾

见子重之旌,请曰:“楚人谓‘夫旌,子重之麾也’,彼其子重也。日臣之使于楚也,子重问晋国之勇,臣对曰:‘好以众整。’曰:‘又何如?’臣对曰:‘好以暇。’今两国治戎,行人不使,不可谓整;临事而食言,不可谓暇。请摄饮焉。”

见子重之旌,请曰:“楚人谓‘夫旌,子重之麾也’,彼其子重也。日臣之使于楚也,子重问晋国之勇,臣对曰:‘好以众整。’曰:‘又何如?’臣对曰:‘好以暇。’今两国治戎,行人不使,不可谓整;临事而食言,不可谓暇。请摄饮焉。”

公许之。使行人执榼承饮造于子重

公许之。使行人执榼承饮造于子重

,曰:“寡君乏使,使

,曰:“寡君乏使,使

御持矛,是以不得犒从者

[2]

,使某摄饮。”子重曰:“夫子尝与吾言于楚,必是故也,不亦识乎。”

御持矛,是以不得犒从者

[2]

,使某摄饮。”子重曰:“夫子尝与吾言于楚,必是故也,不亦识乎。”

受而饮之。免使者,而复鼓

受而饮之。免使者,而复鼓

。

。

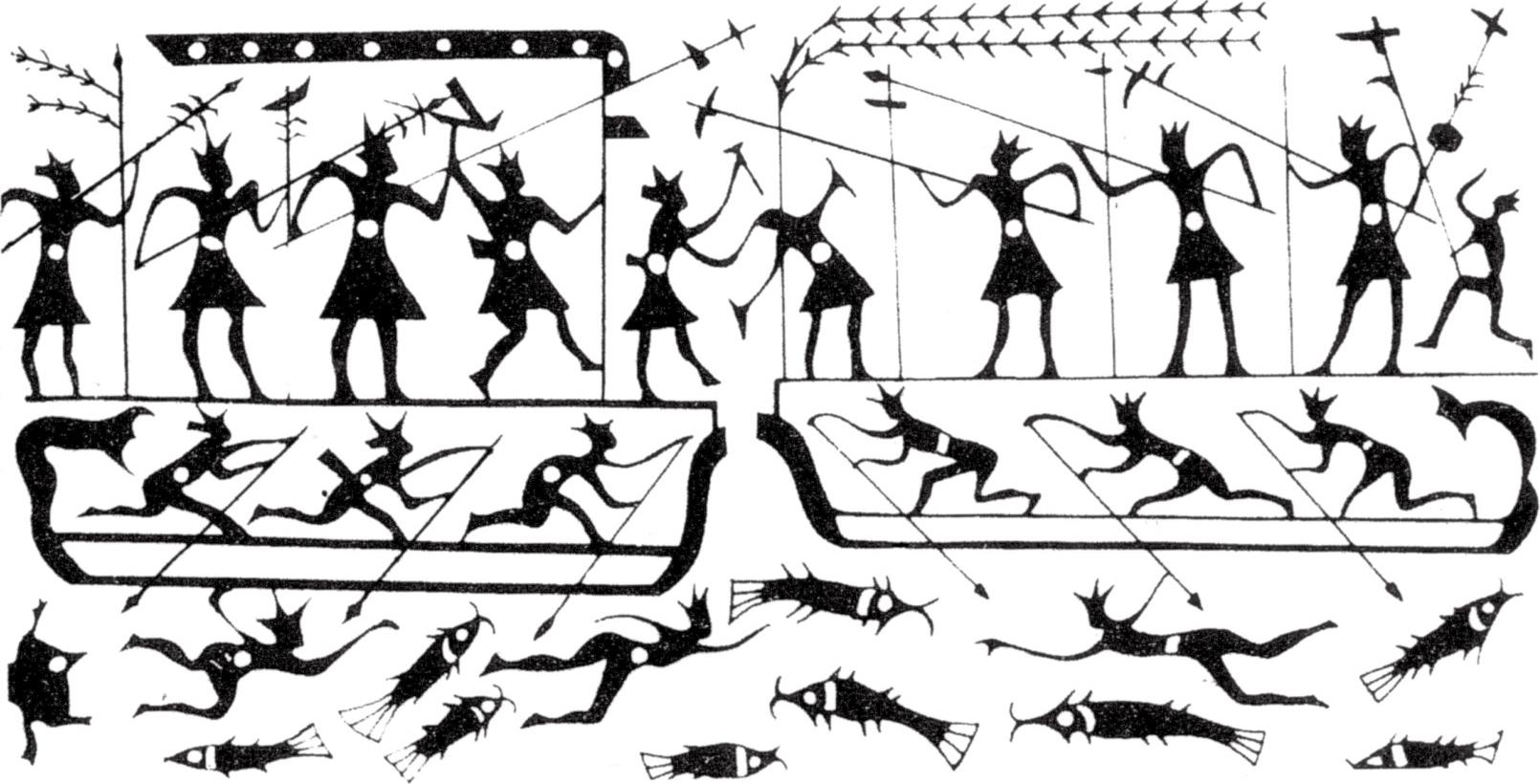

图16 建旌之车

铜器刻纹,出自江苏淮阴高庄战国墓。旗的正幅,不用帛,而只用羽毛编缀,便是旌,通常用来指挥。子重乃楚令尹,鄢陵之战中,将左军,其所乘车,建旌之车也。

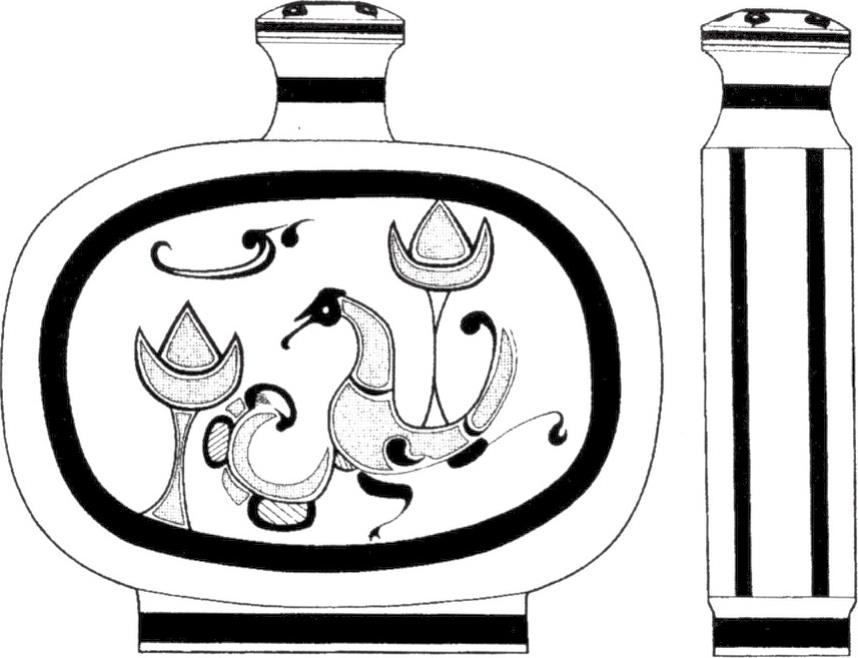

图17 漆榼

湖北荆门白庙山楚墓出土。榼是酒器,扁壶则是榼中的一大类,直到汉代也还如此,如古乐浪出土的西汉阳朔二年漆扁壶自名为“髹

画木黄

画木黄

榼”。

榼”。

这是绝无仅有的春秋风度。干戈丛中文质彬彬的雍容大度,与外交中引诗、赋诗的温雅风流,都是《左传》中尤其鲜明的时代特色。邲之战,晋军溃退,楚军紧追于后。“晋人或以广队不能进,楚人惎之脱扃。少进,马还,又惎之拔旆投衡,乃出。顾曰:‘吾不如大国之数奔也。’”鄢陵之战是上将风雅,邲之战则写出军士的风趣。然而鄢陵之战始终未曾脱离范文子预言笼罩下的忧思,左氏选取的这两个情节,依然是为日后的内乱埋下伏笔,此中尚有更深一层的用意。战事过后不久,晋国果然发生内乱,厉公尽诛三郤之族。郤至战场中一番从容有礼的节概风采,便被政敌栾书指为通楚的罪证。左氏在这里却把栾书之子栾

与郤至互为映照,明白写出战事中本来有这样的从容不迫之节,以见郤至之心无他。

与郤至互为映照,明白写出战事中本来有这样的从容不迫之节,以见郤至之心无他。

以鄢陵之战为例,可见《左传》于史于文,皆有全局在胸,有整体的气势,有细节的绵密,近者于是顾盼生姿,远者于是呼应有序。又以不同层次的几个预言,结束起一切琐细微末,使每一个情节都能够承前启后,左右逢源。

若比照此例,逆推《左传》的创作构思,则可以发现一个很有意思的线索,即在这样一个大的事件中,不仅有一人(吕锜)、一事(战事)结局的推定,而且有此一事件所关系着的一国之治乱的预言,那么作者是否把这样一种创作构思也运用于全书的总体布局?而《左传》中有位事迹不多却牵动不少头绪的人物,在左氏的叙事线索中似乎格外引人注意,他便是出现在《襄公二十七年》中的吴公子季札。

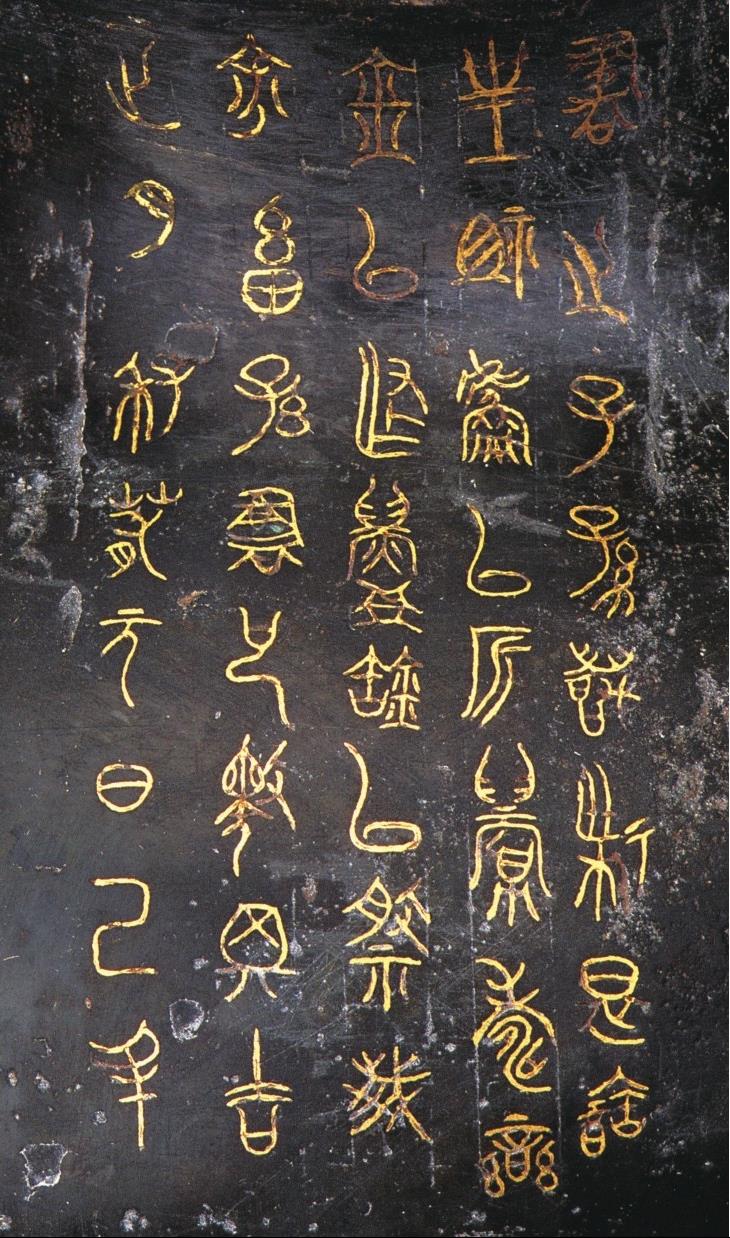

图18-1 栾书缶

传世品,今藏中国国家博物馆。器外错金铭文,自左向右,五行四十字,栾书为晋大夫,执政凡四十年,《左传》多有其事迹。至其孙栾盈,以与范氏的矛盾,为士

所逼,出奔楚,事在《襄公二十一年》(前551)。栾书缶形制颇具楚式风格,很可能出自楚工匠之手。研究者推测缶是栾盈居楚时所作,或然,不过习称仍作栾书缶。

所逼,出奔楚,事在《襄公二十一年》(前551)。栾书缶形制颇具楚式风格,很可能出自楚工匠之手。研究者推测缶是栾盈居楚时所作,或然,不过习称仍作栾书缶。

春秋史可以略分为两个大的阶段,前一阶段为诸侯霸政时期,其后则为霸政衰微,亦即诸侯国的大夫执政时期。《左传》的叙事自然依从着这样的发展线索,并且语言风格亦由之前后一变。《春秋》十二公,后四公年数少于前八公,《左传》则卷帙反增,而气象则减损,文笔也逊于前半的简劲,不能不说是时势使然。

曾令霸业中兴的晋悼公卒于鲁襄公十五年,这是春秋前后两段一个大致的分期,也可以视作《左传》前后两部分的一个分界。《襄公二十九年》,左氏所详细记述的吴公子季札在鲁观乐以及此后的历聘上国,却仿佛为全书特意设置了一个情节,当然它本来有着史实的根据,《春秋》本年记事云:“吴子使札来聘。《穀梁传》云:“吴子使札来聘。吴其称子,何也?善使延陵季子,故进之也。”《公羊传》:“吴子使札来聘,吴无君无大夫,此何以有君有大夫?贤季子也。何贤乎季子?让国也。”以下则详述季札的让国故事。然而《左传》却别有所录。它是否另有所据,我们不能知道,不过无论如何,以这样一件史实为基础,季札实被左氏成就为一位在叙事中承前启后的特殊人物。且不论季札在鲁观乐,神契于乐舞之精微,会意于《风》《雅》之奥旨,其雅韵已在孔子闻《韶》之上,并且是《左传》中特具神采的文字,这里只看观乐前后的几段记事:

图18-2 栾书缶铭文

吴公子札来聘。见叔孙穆子,说之。谓穆子曰:“子其不得死乎

,好善而不能择人。吾闻‘君子务在择人’,吾子为鲁宗卿,而任其大政,不慎举,何以堪之?祸必及子。”

,好善而不能择人。吾闻‘君子务在择人’,吾子为鲁宗卿,而任其大政,不慎举,何以堪之?祸必及子。”

图19 安徽马鞍山三国吴朱然墓出土的漆盘

盘中心彩绘季札挂剑徐君冢树的故事,画面左侧为冢边之树,树身悬一剑,树前所立衣红者,便是季札。

……聘于齐,说晏平仲。谓之曰:“子速纳邑与政

!无邑无政,乃免于难。齐国之政,将有所归。未获所归,难未歇也。”故晏子因陈桓子以纳政与邑,是以免于栾、高之难。

!无邑无政,乃免于难。齐国之政,将有所归。未获所归,难未歇也。”故晏子因陈桓子以纳政与邑,是以免于栾、高之难。

聘于郑,见子产,如旧相识。与之缟带,子产献

衣焉。谓子产曰:“郑之执政侈,难将至矣,政必及子。子为政,慎之以礼。不然,郑国将败。”

衣焉。谓子产曰:“郑之执政侈,难将至矣,政必及子。子为政,慎之以礼。不然,郑国将败。”

适卫,说蘧瑗、史狗、史

,公子荆、公叔发、公子朝。曰:“卫多君子,未有患也。”

,公子荆、公叔发、公子朝。曰:“卫多君子,未有患也。”

自卫如晋,将宿于戚

。闻钟声焉,曰:“异哉!吾闻之也,‘辩而不德,必加于戮’,夫子获罪于君以在此。惧犹不足,而又何乐?夫子之在此也,犹燕之巢于幕上。君又在殡

。闻钟声焉,曰:“异哉!吾闻之也,‘辩而不德,必加于戮’,夫子获罪于君以在此。惧犹不足,而又何乐?夫子之在此也,犹燕之巢于幕上。君又在殡

,而可以乐乎?”遂去之。文子闻之,终身不听琴瑟。

,而可以乐乎?”遂去之。文子闻之,终身不听琴瑟。

适晋,说赵文子、韩宣子、魏献子。曰:“晋国其萃于三族乎。”

说叔向。将行,谓叔向曰:“吾子勉之。君侈而多良,大夫皆富,政将在家。

说叔向。将行,谓叔向曰:“吾子勉之。君侈而多良,大夫皆富,政将在家。

吾子好直,必思自免于难。”

吾子好直,必思自免于难。”

季札历聘诸国,所悦皆君子,遂一一为之指点路径,而品题之高下成败,如烛照数计,日后之验,竟分毫不爽。鲁昭公四年叔孙穆子果然被竖牛之祸;昭公八年齐有栾、高之难;子产果然为郑国执政。至于赵、韩、魏三家分晋,虽然已在战国,但其端倪却早见于春秋末年。山东临沂西汉墓出土竹简《吴问》,所载孙武与吴王阖庐的对答,乃由晋六卿所行田亩与税收制度而推测六卿衰亡的先后顺序,赵、韩、魏三家之盛,便已在孙武的预料中。不过此节之精要并不在此。“季札在襄公二十九年”,文字极热闹,情调则极感伤。热闹与感伤的互为渗透中,似乎暗藏着《左传》一个重要的创作动机。如果说《春秋》的“微言大义”是要从没有字的地方读出字来,则《左传》的“微言大义”只需追踪一支叙事的笔。吴季札三让国,辞去国君不做,是君子眼中的贤者,正好可以局外人的身份评量局中人。左氏于是在霸政衰微之初,巧借他的出场,在叙事中从容收拾起前半部的烈烈轰轰,然后把后半部的大事一一提示,为诸侯国大夫执政,春秋霸主霸业凋零与衰败的变局预作收场。史中的一个偶然事件,如此顺理成章,成为左氏叙事的一个关键线索,史思与文心于是凝聚为一。“季札在襄公二十九年”,似可用来标志《左传》的一个总体构思,它与一人、一事、一国各个层次的预言,共同构成《左传》的叙事手段;或者说,用预言串联沟通分散的事件,是《左传》叙事手法的命脉。并且《左传》中的预言,很少来自鬼神的操纵与播弄,而多半出自君子察言观色、审时度势的先见之明。个人的死生祸福,战争的得失成败,家族与邦国的兴盛和衰亡,伴随着预言的常常是揭明本因的层层推理,是多识前言往行而得以彰往察来也,可以说这正是由两周之礼乐文明培壅起来的一种政治智慧。它属于《左传》中的历史人物,同时也属于《左传》的创作者。

《左传》叙事神采入妙,则特别在于细节处的用心微至。如《襄公三年》:

晋侯之弟扬干乱行于曲梁

,魏绛戮其仆。晋侯怒,谓羊舌赤曰:“合诸侯以为荣也。扬干为戮,何辱如之?必杀魏绛,无失也”

,魏绛戮其仆。晋侯怒,谓羊舌赤曰:“合诸侯以为荣也。扬干为戮,何辱如之?必杀魏绛,无失也”

!对曰:“绛无贰志,事君不辟难,有罪不逃刑,其将来辞

!对曰:“绛无贰志,事君不辟难,有罪不逃刑,其将来辞

,何辱命焉?”言终,魏绛至,授仆人书,将伏剑,士鲂、张老止之。公读其书曰:“日君乏使,使臣斯司马

,何辱命焉?”言终,魏绛至,授仆人书,将伏剑,士鲂、张老止之。公读其书曰:“日君乏使,使臣斯司马

。臣闻‘师众以顺为武,军事有死无犯为敬’

。臣闻‘师众以顺为武,军事有死无犯为敬’

,君合诸侯,臣敢不敬?君师不武,执事不敬,罪莫大焉。臣惧其死,以及扬干,无所逃罪。不能致训,至于用钺

,君合诸侯,臣敢不敬?君师不武,执事不敬,罪莫大焉。臣惧其死,以及扬干,无所逃罪。不能致训,至于用钺

。臣之罪重,敢有不从,以怒君心?请归死于司寇。”公跣而出,曰:“寡人之言,亲爱也;吾子之讨,军礼也。寡人有弟,弗能教训,使干大命,寡人之过也。子无重寡人之过

。臣之罪重,敢有不从,以怒君心?请归死于司寇。”公跣而出,曰:“寡人之言,亲爱也;吾子之讨,军礼也。寡人有弟,弗能教训,使干大命,寡人之过也。子无重寡人之过

,敢以为请。”

,敢以为请。”

晋侯,乃晋悼公。悼公十四岁即位,这一年是十七岁。“必杀魏绛,无失也”,具见勃然之盛怒。羊舌赤之对,则心平气和,却为魏绛的出场以及出场之后的一番行事伏笔。以下魏绛至,授仆人书,将伏剑,士鲂、张老止,公读其书,一连串的情节几乎错落在一瞬间,便全凭叙事之笔调遣得环环紧扣,滴水不漏。“公读其书”接得极好,妙在一时间将两边情景打并作一片,急中得此一缓,其下更接“跣而出”,则缓急之间又叠为一重波澜。“敢以为请”,似非人君言于臣下之辞,但有此一句,一位年少君主的颜色声气,便尽在目前。《国语·晋语七》有大致相同的记述,不过字句间稍事增删。比如:

图20 铜壶上的水战刻纹

战国,器藏故宫博物院。

言终,魏绛至,授仆人书而伏剑,士鲂、张老交止之,仆人授公,公读书曰……

“将伏剑”易作“而伏剑”,用字准确已稍输前者。“公读书”之前增添一句“仆人授公”固然补足一个情节,然而《左传》此处虽跳跃却神理丝毫不断,《国语》的呆叙,却偏偏割断了文气。

特别为人称赏的一例,是《宣公十二年》晋楚邲之战中的一个场景:

〔楚军〕遂疾进师,车驰卒奔,乘晋军。桓子

不知所为,鼓于军中,曰:“先济者有赏。”中军、下军争舟,舟中之指可掬也

不知所为,鼓于军中,曰:“先济者有赏。”中军、下军争舟,舟中之指可掬也

。

。

且看《公羊传·宣公十二年》:

庄王鼓之,晋师大败,晋众之走者,舟中之指可掬矣。

再看《史记·晋世家》:

晋军败,走河,争度,船中人指甚众。

同一事件,三副笔墨,后来者诚可谓“点金成铁”。“车驰卒奔”,是楚师果敢精悍也;若无此雷击电扫之势,则晋帅何至于不知所为;若无慌乱中的“先济者有赏”,则何至于中军、下军争舟;若无此“争舟”,则“舟中之指可掬”无着落矣。是此句之好,原得益于此前一笔不苟的层层铺垫。可见《左传》的叙事,虽用简笔而字字锻炼得稳健,笔致所及决不容产生歧义。虽四面着笔,而细节处又步步照应周全,必要使之合其情合其境。作为史,便足以取信;作为文,则尤其点染有姿态,且又自然妥帖。

《左传》叙事的好,更在于语言。与《春秋》不同,它的斟酌不在于记事之体,而在于文字的表现力,因此其缜密精严之处,几乎不容一字增减。如《庄公二十八年》:

秋,子元以车六百乘伐郑,入于桔柣之门

。子元、鬥御强、鬥梧、耿之不比为旆,鬥班、王孙游、王孙喜殿

。子元、鬥御强、鬥梧、耿之不比为旆,鬥班、王孙游、王孙喜殿

。众车入自纯门,及逵市。县(悬)门不发

。众车入自纯门,及逵市。县(悬)门不发

,楚言而出。子元曰:“郑有人焉。”诸侯救郑。楚师夜遁。郑人将奔桐丘

,楚言而出。子元曰:“郑有人焉。”诸侯救郑。楚师夜遁。郑人将奔桐丘

,谍告曰:“楚幕有乌。”乃止。

,谍告曰:“楚幕有乌。”乃止。

子元是楚文王之弟,为楚令尹。此番兴师侵郑,只为取媚文王夫人息妫,实在大出郑人意外。初入郊门,继入郭门,及于逵市,眼见得楚师势如破竹,城破只在旦夕。然而以下却用“悬门不发”闲闲接住,前面的“郑人”二字省略掉,而明明郑人也。如何惊慌,如何谋略,又一例省略,而明明情景历历也。后面补出“郑人将奔桐丘”,则演出“空城计”之时,正是无限仓皇也。“楚幕有乌”,省略多少交代,不惟形容夜遁光景,且见救兵方至,楚师遂遁,城中居人竟全然不晓。而兴师赫赫,收兵草草,如同此前子元在息妫面前“振万”一样的好笑,更何须多著一字。

又如《襄公二十六年》:

甲午,卫侯入,书曰“复归”,国纳之也

。大夫逆于竟者,执其手而与之言;道逆者,自车揖之;逆于门者,颔之而已。

。大夫逆于竟者,执其手而与之言;道逆者,自车揖之;逆于门者,颔之而已。

是以远迎者为厚于己,近者为薄,而隆杀其待遇也。卫侯即卫献公,其失国而又复国的故事,固然许多曲折,《左传》的叙述也很是详明,这一节则专为事件中人写生,却最是传神之笔。

《左传》文字洗练,但用字之简却很少求之于古奥,而多自平常明白处简练得来。如《文公二年》:

秦伯犹用孟明。

六个字承上启下,提起全副精神。先一并挽起几条叙事线索,将此前孟明为三败之将;秦伯用此三败之将;他人不能用而秦伯独能用;不知者怪异;知者惊服,种种情事,和盘托出,然后通贯直下,节节映发:《文公三年》,“秦伯伐晋,济河焚舟,取王官及郊,晋人不出。遂自茅津济,封殽尸而还。遂霸西戎,用孟明也”。

至于用笔之简,则尤在于剪裁。如《宣公十七年》:

春,晋侯是郤克征会于齐。齐顷公帷妇人使观之。郤子登,妇人笑于房。献子怒,出而誓曰:所不此报,无能涉河

。

。

妇人,即萧同叔子,齐顷公之母。郤子跛而登阶,萧同叔子所以笑也。只一个“登”字,便画出跛的神态。郤子怒而誓,自然是闻笑于当时。三年之后的晋齐鞌之战,此为起因。故鞌之战齐人败而求和,郤克曰“必以萧同叔子为质”,正是当日誓言中所说的必报此辱。

《公羊传·成公二年》的一段追述,则较《左传》为繁:

前此者,晋郤克与臧孙许同时而聘于齐。萧同侄子者,齐君之母也,踊于棓而窥客,则客或跛或眇,于是使跛者迓跛者,使眇者迓眇者。二大夫出,相与踦闾而语,移日然后相去。齐人皆曰:“患之起必自此始。”

《穀梁传·成公元年》记此事,情节又有增益:

季孙行父秃,晋郤克眇,卫孙良父跛,曹公子手偻,同时而聘于齐。齐使秃者御秃者,使眇者御眇者,使跛者御跛者,使偻者御偻者。萧同侄子处台上而笑之。闻于客,客不说而去,相与立胥闾而语,移日不解。齐人有知之者,曰:“齐之患必自此始矣。”

此处的“眇”与“跛”应互换,当是传抄之误。三《传》比较,《左传》记事最简净,而事理最明白。《公羊传》虽文字为冗,但情节却并不十分清楚。《穀梁传》则不厌其烦,是专取其谑也。三《传》之异,也许出于各自闻见不同,即刘知几所说,《左传》的来源,为“史臣之简书”,公羊、穀梁二《传》则得之于“流俗之口说”,“故使隆促各异,丰俭不同”(《史通·申左》)。但仍须说《左传》得自剪裁之力,剪裁间,且特见其格调。

然而叙事中的点缀,却又点缀得好。

《襄公二十六年》:

楚伍参与蔡太师子朝友,其子伍举与声子相善也。……伍举奔郑,将遂奔晋,声子将如晋,遇之于郑郊,班荆相与食,而言复故

。

。

声子是子朝之子,伍举与声子则世亲也。伍举有难出奔,与声子相遇于途,因商议如何使伍举归楚。班荆,以草铺地,聊以代席。此段叙事中,略去“班荆相与食”一节,略无不顺,然而五个字却令通家故谊的亲厚之貌跃然如见,叙事之笔便有情,有神,楚楚而有风致。可以说,《左传》的叙事工夫,尤其在于“闲笔”,以如此文心,而使它语言虽简劲,韵致却从容舒缓,叙事且特有情味。

史家好奇,文字便不平,而好奇非自太史公始,左氏其实已开其例。《左传》中的不少故事便都溢出信史之外。如《宣公十五年》:

魏颗败秦师于辅氏,获杜回,秦之力人也。初,魏武子有嬖妾,无子。武子疾,命颗曰:“必嫁是。”疾病则曰:“必以为殉。”及卒,颗嫁之。曰:“疾病则乱,吾从其治也。”及辅氏之役,颗见老人结草以亢杜回。杜回踬而颠,故获之。夜梦之曰:“余,而所嫁妇人之父也。尔用先人之治命,余是以报。”

图21 殉人

面向北跪坐,一枚骨簪落在右肩,发现于山东益都苏埠屯商代大墓。大墓内共有殉人四十八,此为其一。

图22 水晶佩饰(复原)

春秋末战国初,发现于山东临淄东周墓,出土于埋葬殉人的陪葬坑。坑中六名女子,年龄均在二十上下,墓主人为齐卿大夫之属。春秋之际,如商代般大规模的人殉制度已不盛行,但以宠妾幸臣为殉之事仍时有发生。《左传·昭公十三年》,楚灵王自缢于芋尹申亥氏之家,“申亥以其二女殉而葬之”,即其例。但它究竟不再成为时代风气,《左传》所以有魏颗,《檀弓》所以有陈子亢也。

春秋时代,中原地区如商代那样大规模的人殉制度已经不很盛行,而人殉非礼亦达人共识。《左传》记述魏颗奉治命不奉乱命,其意也在申明这一观念。结草还报虽不免启因果之说,但情节却颇有意趣,它因此成为后世诗文中常用的典故。史传本是后世志怪小说的发源地之一,《左传》中的此类故事则多半清约可喜,立意高,品格亦自高也。

史中有“人”,更特见《左传》叙事之文心。晋之文公与楚之灵王,尤其是左氏出力文字,而用笔又绝不相同。于晋文公,是以事写人,即以十九年磨难中的曲曲折折见其性情与神采。于楚灵王,则以人写事,其意态神情便尽由声容吐属写来,由此而带出一连串的相关事件。比较起来,后者的形象似更为鲜明和传神。这一部分文字,在《左传》,是分散于编年史中的片断,但若把它一一辑出,却又是以一人为始终的传记,且首尾完整,脉络井井。后世可与之比肩的,恐怕只有《史记》。

若论辞令的语言艺术,《左传》实已开战国策士辩说之先河。前引鄢陵之战中交战双方的外交辞令,尚属当日辞令中的套语,无须特别的驾驭语言的才艺与急智,此可以视作后世公文书启的渊源之一。若才辩,则《左传》中别有格外生色的一类。

晋阴饴甥会秦伯,盟于王城。秦伯曰:“晋国和乎?”对曰:“不和。小人耻失其君而悼丧其亲,不惮征缮以立圉也

,曰:‘必报仇,宁事戎狄。’君子爱其君而知其罪,不惮征缮以待秦命

,曰:‘必报仇,宁事戎狄。’君子爱其君而知其罪,不惮征缮以待秦命

,曰:‘必报德,有死无二。’以此不和。”秦伯曰:“国谓君何?”对曰:“小人戚,谓之不免;君子恕,以为必归

,曰:‘必报德,有死无二。’以此不和。”秦伯曰:“国谓君何?”对曰:“小人戚,谓之不免;君子恕,以为必归

。小人曰:‘我毒秦

。小人曰:‘我毒秦

,秦岂归君?’君子曰:‘我知罪矣,秦必归君,贰而执之,服而舍之,德莫厚焉,刑莫威焉。服者怀德,贰者畏刑,此一役也

,秦岂归君?’君子曰:‘我知罪矣,秦必归君,贰而执之,服而舍之,德莫厚焉,刑莫威焉。服者怀德,贰者畏刑,此一役也

,秦可以霸。纳而不定,废而不立,以德为怨

,秦可以霸。纳而不定,废而不立,以德为怨

,秦不其然。’”秦伯曰:“是吾心也。”改馆晋侯,馈七牢焉

,秦不其然。’”秦伯曰:“是吾心也。”改馆晋侯,馈七牢焉

。

。

事在《僖公十五年》,晋秦韩原之战,晋惠公被秦俘获之后。而未会秦伯之前,阴饴甥在国中先已有布置:假惠公之命卜立公子圉,安抚国人,赋车马治甲兵,一切安排得周备。至于秦伯,则也早有释还惠公之意。一席辞令,只为势在必行的一请一还,晋秦双方皆不失体面。秦伯之问,偏又递过来一个现成可作文章的好题目,阴饴甥则顺势把“和”字接过,而专以“不和”动人听闻。于是分小人君子为两路,凡怨语、忿语,于秦伯有唐突者,一并放在小人口中;凡恕语、厚语,于秦伯有请求之意者,一例归在君子一边。“不惮征缮”,从小人君子两边说出,斩钉截铁,足以示威;“此一役也,秦可以霸”,又笼络得婉转。然而无论如何,自家无所偏倚,不卑不亢,只算是把两面之词各个称述一回,既不曾唐突,又不曾哀求,雄毅之气不失,讽示之意尽在。此际本来期待的是以语言的艺术来做收场,而果然在在收煞得圆满。

与此构思看去大略相同而文章格局实异,则有《僖公二十六年》的展喜犒师:

夏,齐孝公伐我北鄙,……公使展喜犒师,使受命于展禽

。齐侯未入竟,展喜从之,曰:“寡君闻君亲举玉趾,将辱于敝邑,使下臣犒执事。”齐侯曰:“鲁人恐乎?”对曰:“小人恐矣,君子则否。”齐侯曰:“室如县(悬)罄,野无青草,何恃而不恐?”对曰:“恃先王之命。昔周公、大公

。齐侯未入竟,展喜从之,曰:“寡君闻君亲举玉趾,将辱于敝邑,使下臣犒执事。”齐侯曰:“鲁人恐乎?”对曰:“小人恐矣,君子则否。”齐侯曰:“室如县(悬)罄,野无青草,何恃而不恐?”对曰:“恃先王之命。昔周公、大公

,股肱周室,夹辅成王。成王劳之,而赐之盟曰:‘世世子孙无相害也。’载在盟府

,股肱周室,夹辅成王。成王劳之,而赐之盟曰:‘世世子孙无相害也。’载在盟府

,大师职之。桓公是以纠合诸侯而谋其不协,弥缝其阙而匡救其灾,昭旧职也。及君即位,诸侯之望曰:‘其率桓之功。'

,大师职之。桓公是以纠合诸侯而谋其不协,弥缝其阙而匡救其灾,昭旧职也。及君即位,诸侯之望曰:‘其率桓之功。'

我鄙邑用不敢保聚

我鄙邑用不敢保聚

,曰:‘岂其嗣世九年而弃命废职,其若先君何?君必不然。’恃此以不恐。”齐侯乃还。

,曰:‘岂其嗣世九年而弃命废职,其若先君何?君必不然。’恃此以不恐。”齐侯乃还。

鲁僖公不告于齐,与卫国、莒国先盟于洮,再盟于向,于是齐孝公以霸主身份兴师讨伐。人来伐我,我往迎劳之,已经是君子姿态,于是只说君子之“不恐”。平王东迁之后,周王室的力量日渐衰微,但作为封建一统的重心,则威权并未尽失。诸侯争霸,尊王便是第一要义。齐孝公乃桓公之子,展喜于是尽由乃父霸业来作文章,所谓“纠合诸侯而谋其不协,弥缝其阙而匡救其灾”是也。于桓公是句句感颂,于孝公则微辞曲包。且先王之命先已说得严正,是“世世子孙无相害也”,曰载在盟府,便更觉凛凛然。而追叙周公、大公祖业,又带出多少原本同盟的亲热。最后一问问得不留情面,却又为“齐侯乃还”留足地步。是齐侯不能不还也。《左传》中出色的辞令总有坦荡之气为之作支撑,即因其后或者有实力或者有双方共同遵奉的道义,而并非徒以空言腾挪于诸侯国的外交之间。《僖公四年》,齐桓公伐楚,齐楚盟于召陵,桓公与屈完的一番对答;《成公二年》齐宾媚人对晋帅郤至;《成公三年》晋知罃对楚王问,等等,都是好例。

辞命施于外交;用于内政,则有讽谏。后世谲谏之文,《左传》也为之首开风气。

楚子狩于州来,次于颍尾,使荡侯、潘子、司马督、嚣尹午、陵尹喜帅师围徐以惧吴。楚子次于乾谿,以为之援。雨雪,王皮冠,秦复陶

,翠被,豹舄,执鞭以出,仆析父从。

,翠被,豹舄,执鞭以出,仆析父从。

右尹子革夕

。王见之,去冠、被,舍鞭,与之语曰:“昔我先王熊绎,与吕级、王孙牟、燮父、禽父

。王见之,去冠、被,舍鞭,与之语曰:“昔我先王熊绎,与吕级、王孙牟、燮父、禽父

,并事康王,四国皆有分

,并事康王,四国皆有分

,我独无有。今吾使人于周,求鼎以为分

,我独无有。今吾使人于周,求鼎以为分

,王其与我乎?”对曰:“与君王哉。昔我先王熊绎,辟在荆山,筚路蓝缕,以处草莽,跋涉山林,以事天子,唯是桃弧、棘矢,以共御王事

,王其与我乎?”对曰:“与君王哉。昔我先王熊绎,辟在荆山,筚路蓝缕,以处草莽,跋涉山林,以事天子,唯是桃弧、棘矢,以共御王事

。齐,王舅也。晋及鲁、卫,王母弟也。楚是以无分,而彼皆有

。齐,王舅也。晋及鲁、卫,王母弟也。楚是以无分,而彼皆有

。今周与四国服事君王,将唯命是从,岂其爱鼎?”王曰:“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅,今郑人贪赖其田

。今周与四国服事君王,将唯命是从,岂其爱鼎?”王曰:“昔我皇祖伯父昆吾,旧许是宅,今郑人贪赖其田

,而不我与。我若求之,其与我乎?”对曰:“与君王哉。周不爱鼎,郑敢爱田?”王曰:“昔诸侯远我而畏晋,今我大城陈、蔡、不羹,赋皆千乘,子与有劳焉。诸侯其畏我乎?”对曰:“畏君王哉。是四国者,专足畏也,又加之以楚,敢不畏君王哉。”

,而不我与。我若求之,其与我乎?”对曰:“与君王哉。周不爱鼎,郑敢爱田?”王曰:“昔诸侯远我而畏晋,今我大城陈、蔡、不羹,赋皆千乘,子与有劳焉。诸侯其畏我乎?”对曰:“畏君王哉。是四国者,专足畏也,又加之以楚,敢不畏君王哉。”

工尹路请曰:“君王命剥圭以为

柲,敢请命。”王入视之。析父谓子革:“吾子,楚国之望也,今与王言如响

柲,敢请命。”王入视之。析父谓子革:“吾子,楚国之望也,今与王言如响

,国其若之何?”子革曰:“摩厉以须,王出,吾刃将斩矣。”

[3]

,国其若之何?”子革曰:“摩厉以须,王出,吾刃将斩矣。”

[3]

王出,复语。左史倚相趋过。王曰:“是良史也,子善视之。是能读《三坟》《五典》《八索》《九丘》。”对曰:“臣尝问焉。昔穆王欲肆其心,周行天下,将皆必有车辙马迹焉。祭公谋父作《祈招》之诗,以止王心,王是以获没于祗宫

。臣问其诗而不知也。若问远焉,其焉能知之?”王曰:“子能乎?”对曰:“能。其诗曰:‘祈招之愔愔,式昭德音。思我王度,式如玉,式如金。形民之力,而无醉饱之心’。”

。臣问其诗而不知也。若问远焉,其焉能知之?”王曰:“子能乎?”对曰:“能。其诗曰:‘祈招之愔愔,式昭德音。思我王度,式如玉,式如金。形民之力,而无醉饱之心’。”

王揖而入,馈不食,寝不寐,数日。不能自克,以及于难

王揖而入,馈不食,寝不寐,数日。不能自克,以及于难

。

。

子革对灵王,在《昭公十二年》,《左传》的文字风格已由前半部的奇奥简劲而趋于后半部的波谲云诡。此节对答颇见滑稽,正所谓“王三问而子革三答,问者满腔醉梦,答者随口风云”

。是问语滑稽,对答藏锋于滑稽也,阳若事事应和,阴则句句意违,直至掉尾收合,方见出隐约在应对中的委曲周折。工尹请命,析父谓子革,左倚史趋过,种种情景,穿插在前后文之间,不惟意外生色,而且天然凑泊。如果不是特为子革的曲终奏雅预作设计,则也可谓“巧得紧”。后世规讽谏诤之文,多袭此意。然而《左传》之好,却别有后来所不能及者,即它并非徒逞才藻与巧思,而是处处扣合人物的性格来设辞命意。开篇一段细写冠服,设色之浓在《左传》中仅见,而它不仅呼应于结尾处的“醉饱”二字,而且呼应于此前所记楚子为章华之宫、成章华之台,是与楚灵王一生行事紧相关连。楚子的滑稽,又早见于《昭公五年》:

。是问语滑稽,对答藏锋于滑稽也,阳若事事应和,阴则句句意违,直至掉尾收合,方见出隐约在应对中的委曲周折。工尹请命,析父谓子革,左倚史趋过,种种情景,穿插在前后文之间,不惟意外生色,而且天然凑泊。如果不是特为子革的曲终奏雅预作设计,则也可谓“巧得紧”。后世规讽谏诤之文,多袭此意。然而《左传》之好,却别有后来所不能及者,即它并非徒逞才藻与巧思,而是处处扣合人物的性格来设辞命意。开篇一段细写冠服,设色之浓在《左传》中仅见,而它不仅呼应于结尾处的“醉饱”二字,而且呼应于此前所记楚子为章华之宫、成章华之台,是与楚灵王一生行事紧相关连。楚子的滑稽,又早见于《昭公五年》:

晋韩宣子如楚送女,……及楚,楚子朝其大夫曰:“晋,吾仇敌也。苟得志焉,无恤其他,今其来者,上卿、上大夫也。若吾以韩起为阍

,以羊舌肸为司宫

,以羊舌肸为司宫

,足以辱晋,吾亦得志矣,可乎?”

,足以辱晋,吾亦得志矣,可乎?”

《昭公七年》的两段记事也与之同一风致。灵王乾谿被难之后,《昭公十三年》中又追叙道:

初,灵王卜,曰:“余尚得天下。”不吉。投龟诟天而呼曰:“是区区者而不余畀,余必自取之。”民患王之无厌也,故从乱如归。

“诟天而呼”云云,依然滑稽口吻,且依然是性情语。而所谓“无厌”,则正好为“醉饱”作注。龟卜云云,有若前定,但把它系于结末,则好像只是用来引作旁证的一个陪衬。子革所诵《祈招》之诗,乃贯穿《左传》的政治理想。“不能自克,以及于难”,却不妨视作左氏的“楚灵王赞”。后来《史记·楚世家》把子革改作析父,节录了这一番对答的前半,结果讽谏一变而为阿谀。清牛运震批评说:“乾谿之役,讽谏灵王者,右尹子革也。其陈述应答,语语俱有隐刺,《左传》载之甚明,《世家》以为析父,误矣。且于应对机锋处,多从删略,而赘以灵王喜曰:析父善言古事焉。真不知子革讽谏之旨及左氏记载之意也。”(《读史纠谬》)

图23 子禾子铜釜

战国齐器,山东胶县灵山卫出土,同出三件,这是藏中国国家博物馆的一件。釜腹铭文九行,记载子禾子颁布容量标准的情况。子禾子是田和为大夫时的称谓,田氏即陈氏(陈、田,古音同,春秋的记载用陈,战国用田),禾,古通和。周安王十六年(前三八六)田和列为诸侯,此后便称作“齐侯”,铜釜乃田和未立诸侯时所铸,正所谓“陈氏量”。

又《昭公二十八年》:

冬,梗阳人有狱,魏戊不能断,以狱上

。其大宗赂以女乐,魏子将受之。魏戊谓阎没、女宽曰:“主以不贿闻于诸侯,若受梗阳人,贿莫甚焉。吾子必谏。”皆许诺。退朝,待于庭

。其大宗赂以女乐,魏子将受之。魏戊谓阎没、女宽曰:“主以不贿闻于诸侯,若受梗阳人,贿莫甚焉。吾子必谏。”皆许诺。退朝,待于庭

。馈入,召之

。馈入,召之

。比置

。比置

,三叹。既食,使坐。魏子曰:“吾闻诸伯叔,谚曰:‘唯食忘忧。’吾子置食之间三叹,何也?”同辞而对曰:“或赐二小人酒,不夕食

,三叹。既食,使坐。魏子曰:“吾闻诸伯叔,谚曰:‘唯食忘忧。’吾子置食之间三叹,何也?”同辞而对曰:“或赐二小人酒,不夕食

。馈之始至,恐其不足,是以叹。中置,自咎曰:岂将军食之,而有不足?是以再叹。及馈之毕,愿以小人之腹为君子之心,属厌而已

。馈之始至,恐其不足,是以叹。中置,自咎曰:岂将军食之,而有不足?是以再叹。及馈之毕,愿以小人之腹为君子之心,属厌而已

。”献子辞梗阳人。

。”献子辞梗阳人。

魏子即魏献子,晋中军帅;魏戊乃梗阳大夫,魏献子之庶子。魏子有不贪的令名,阎没、女宽之谏,自是爱惜贤者。“比置,三叹”,扮出姿态,魏子便已明白“三叹”原是作戏,于是改席设问。二子一番对答,虽赐馈事外一语不及其他,仿佛不知有梗阳人之贿,而听者早已心领神会。此番食谏属辞婉至,娓娓入人,却节节经由刻意的安排。后来俳优执艺事以规谏,特别发挥了其中的戏剧因素,也可以视作由此分化出去的一脉支流。

图24 刖人遗骸

春秋,发现于山东临淄。

《左传》中有不少对史事的评论,或援自时贤,或系于“君子”的名下。这一部分文字也可以称作“议论”,虽然与后世作为文体之一的“议论”并不完全相同,但仍须推它为后者之祖。《左传》的议论中多有精采之什,但也有不少近乎套语,如《僖公十一年》:“礼,国之干也;敬,礼之舆也。不敬,则礼不行,礼不行,则上下昏,何以长世?”又《襄公二十一年》:“会朝,礼之经也。礼,政之舆也。政,身之守也。怠礼失政,失政不立,是以乱也。”《成公九年》:“不背本,仁也。不忘旧,信也。无私,忠也。尊君,敏也。仁以接事,信以守之,忠以成之,敏以行之,事虽大,必济。”便是议论中最常用到的句式,虽由不同的人道来,声调却如出一口,明人孙

说它是“左氏套语”,不算苛评。若出色者,则可举《昭公三年》中的一节:

说它是“左氏套语”,不算苛评。若出色者,则可举《昭公三年》中的一节:

齐侯使晏婴请继室于晋……既成昏,晏子受礼,叔向从之宴,相与语。叔向曰:“齐其如何?”晏子曰:“此季世也。吾弗知齐其为陈氏矣

。公弃其民,而归于陈氏。齐旧四量:豆、区、釜、钟。四升为豆,各自其四,以登于釜,釜十则钟。陈氏三量皆登一焉

。公弃其民,而归于陈氏。齐旧四量:豆、区、釜、钟。四升为豆,各自其四,以登于釜,釜十则钟。陈氏三量皆登一焉

,钟乃大矣。以家量贷,而以公量收之

,钟乃大矣。以家量贷,而以公量收之

。山木如市,弗加于山;鱼盐蜃蛤,弗加于海

。山木如市,弗加于山;鱼盐蜃蛤,弗加于海

。民参其力

。民参其力

,二入于公,而衣食其一。公聚朽蠹,而三老冻馁。国之诸市,屦贱踊贵

,二入于公,而衣食其一。公聚朽蠹,而三老冻馁。国之诸市,屦贱踊贵

。民人痛疾,而或燠休之

。民人痛疾,而或燠休之

,其爱之如父母,而归之如流水。欲无获民,将焉辟之?箕伯、直柄、虞遂、伯戏,其相胡伯、大姬,已在齐矣

,其爱之如父母,而归之如流水。欲无获民,将焉辟之?箕伯、直柄、虞遂、伯戏,其相胡伯、大姬,已在齐矣

。”叔向曰:“然。虽吾公室,今亦季世也。戎马不驾,卿无军行,公乘无人,卒列无长

。”叔向曰:“然。虽吾公室,今亦季世也。戎马不驾,卿无军行,公乘无人,卒列无长

。庶民罢敝,而宫室滋侈。道殣相望,而女富溢尤

。庶民罢敝,而宫室滋侈。道殣相望,而女富溢尤

。民闻公命,如逃寇仇。栾、郤、胥、原、狐、续、庆、伯

。民闻公命,如逃寇仇。栾、郤、胥、原、狐、续、庆、伯

,降在皂隶,政在家门

,降在皂隶,政在家门

,民无所依。君日不悛,以乐慆忧

,民无所依。君日不悛,以乐慆忧

。公室之卑,其何日之有?谗鼎之铭曰:‘昧旦丕显,后世犹怠。’

。公室之卑,其何日之有?谗鼎之铭曰:‘昧旦丕显,后世犹怠。’

况日不悛,其能久乎?”晏子曰:“子将若何?”叔向曰:“晋之公族尽矣。肸闻之,公室将卑,其宗族枝叶先落,则公从之。肸之宗十一族,唯羊舌氏在而已。肸又无子,公室无度,幸而得死,岂其获祀?”

况日不悛,其能久乎?”晏子曰:“子将若何?”叔向曰:“晋之公族尽矣。肸闻之,公室将卑,其宗族枝叶先落,则公从之。肸之宗十一族,唯羊舌氏在而已。肸又无子,公室无度,幸而得死,岂其获祀?”

成昏之前,晏婴为齐请之,叔向为齐许之,原有一番辞令往还,虽是套语,却加意叙出十分的珍重。“既成昏”之下,笔调一转,外交辞令倏然易作知己口吻,原来此前只是强颜为欢,此际彼此相视,闵时忧国,苦衷早已默喻,叔向有问,晏子有答。“齐其如何?”明明有晋已如此之意,因此晏子言毕,叔向同叹。合此一篇答问,命之曰“春秋季世论”,正是贴切。两贤人蒿目时艰,于春秋季世齐晋两大国形势剖析分明,指陈痛切,而辞气又有分别。晏子虽然沉痛,却是用了局外人之眼,发为议论,情文曲折,颇有顿挫。叔向在晋为世族,于自身命运已见得透彻,发言则抑止不住哀恫,一泻直下,自然成韵。此既是左氏史笔,亦左氏文心。史笔,是揭示齐晋衰亡之由也;文心,则借议论以代叙事,唇吻间便将后来的多少事件预作铺垫。此节记事,中间转折处且犹见笔力,若把前半请昏成昏之辞引来同观,场景与辞气之变的跌宕,实在可以令人一笑出泪。

叙事、辞令、议论,分而为三,合则为一。《左传》常常可以恰到好处,把三者统一在叙事里。后来的史著,亦长篇撮录各类文体的文辞,却多半游离于叙事之外。若《左传》之水乳交融,追步者鲜能至也。

引诗赋诗则最为《左传》增色。清劳孝舆《春秋诗话》云:“风诗之变,多春秋间人作,而列国名卿皆作赋才也。然作者不名,述者不作,何欤?盖当时只有诗,无诗人。古人所作,今人可援为己诗;彼人之诗,此人可赓为自作,期于言志而止。”诗为列国公卿以及“都人士”“君子女”所熟习,虽断章取义而彼此均可会心。它其实是春秋时代的风雅渊薮,因此那时候赋诗并不止于言志,而更多的是用于酬酢与外交。以诗代言,应对之间便特见渊博娴雅。《左传》采撷其胜,叙事之笔于是尤有委婉蕴藉之致。

《成公九年》:

夏,季文子如宋致女,复命,公享之。赋《韩奕》之五章。穆姜出于房,再拜曰:“大夫勤辱,不忘先君以及嗣君,施及未亡人

,先君犹有望也。敢拜大夫之重勤。”又赋《绿衣》之卒章而入。

,先君犹有望也。敢拜大夫之重勤。”又赋《绿衣》之卒章而入。

女,伯姬也。季文子则鲁国上卿。伯姬嫁往宋,文子此前为之主婚,此番则往宋国致问,故穆姜拜其“重勤”。《左传》记述的便是文子归来向成公复命时的情景。《韩奕》是《诗·大雅》中的一篇,其五章言蹶父嫁女于韩侯,为女相所居,以为韩土最好,于是韩姞得以安居。文子则用来比喻鲁侯有蹶父之德,宋公如韩侯,宋土亦如韩乐,伯姬便犹韩姞,而喜其有善居也。穆姜是伯姬之母,嫁女得所,忍不住欣喜,出房拜谢,正见一片爱女神情。其赋诗却与文子不同,乃取《邶风·绿衣》中“我思古人,实获我心”的字面义,以切于眼前的事与情。是古人即先君,以我心之喜悦,知先君之心亦犹我也。此间表情达意的媒介只是断章取义撷来的《诗》中之句,而意内言外场景中人个个心领神会,正所谓“微而昭矣”(《国语·鲁语下》)。当时文学的兴旺与发达,恐怕相当程度是得益于如此气氛中的熏染与陶冶,《左传》的诞生,当然不是横空出世。

先秦文献究竟散失了多少,已经很难估计,除今天所能知道的《易》与《书》与《诗》以及先秦文献中提及的各国“春秋”之外,《左传》还应当有更多的借鉴,它因此才能够于网罗浩博中取精用宏,锻炼出精粹的语言,创造出独特的叙事手段,使史思与文心的结合几臻于完美,不仅骄傲于它的时代,而且以它所具有的多方面的开创意义骄傲于无数的追步者。

《左传》的作者,据《史记·十二诸侯年表序》,为左丘明。

鲁君子左丘明惧弟子人人异端,各安其意,失其真,故因孔子史记具论其语,成《左氏春秋》。

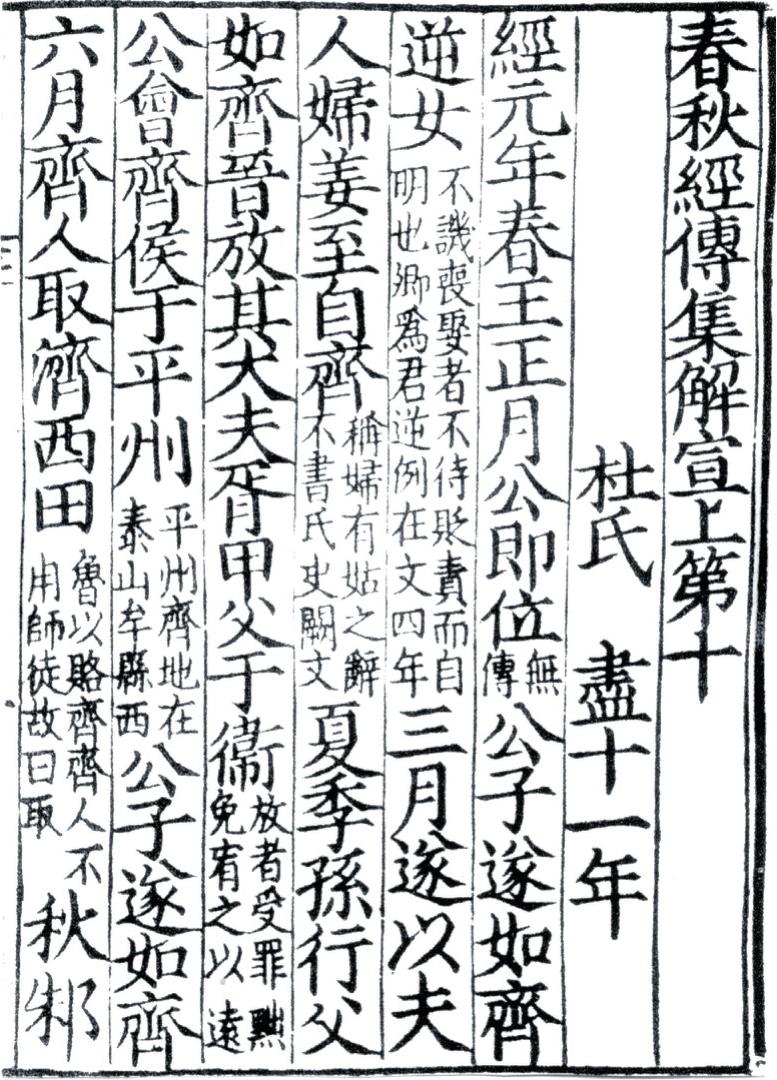

图25 杜预《春秋经传集解》

南宋刻本,中国国家图书馆藏。

“孔子史记”,即《春秋》。如此,则孔子修《春秋》,左丘明作“传”。左丘明,《论语·公冶长》中曾经提到:

子曰:“巧言,令色,足恭,左丘明耻之,丘亦耻之。匿怒而友其人,左丘明耻之,丘亦耻之。”

审其口气,左丘明如果不是孔子的前辈,至少也与孔子同时。但是《左传》记事直到鲁哀公二十七年,且附加一节,叙述晋智伯被灭,又称赵无恤为襄子。而智伯被灭为公元前453年,距孔子卒二十六年。《左传》既举襄子之谥,则作者必卒在襄子后,而赵襄子卒,距孔子卒已七十八年。并且《左传》所作的若干预言,后来多应验,而应验的年代,有的已到战国中叶。后人因此对《史记》的说法表示了种种怀疑。目前一个比较一致也比较合理的意见,是认为《左传》成书在战国中期以前,作者则不当与孔子同时。所谓“左丘明”,或者是托名,我们不妨沿用。

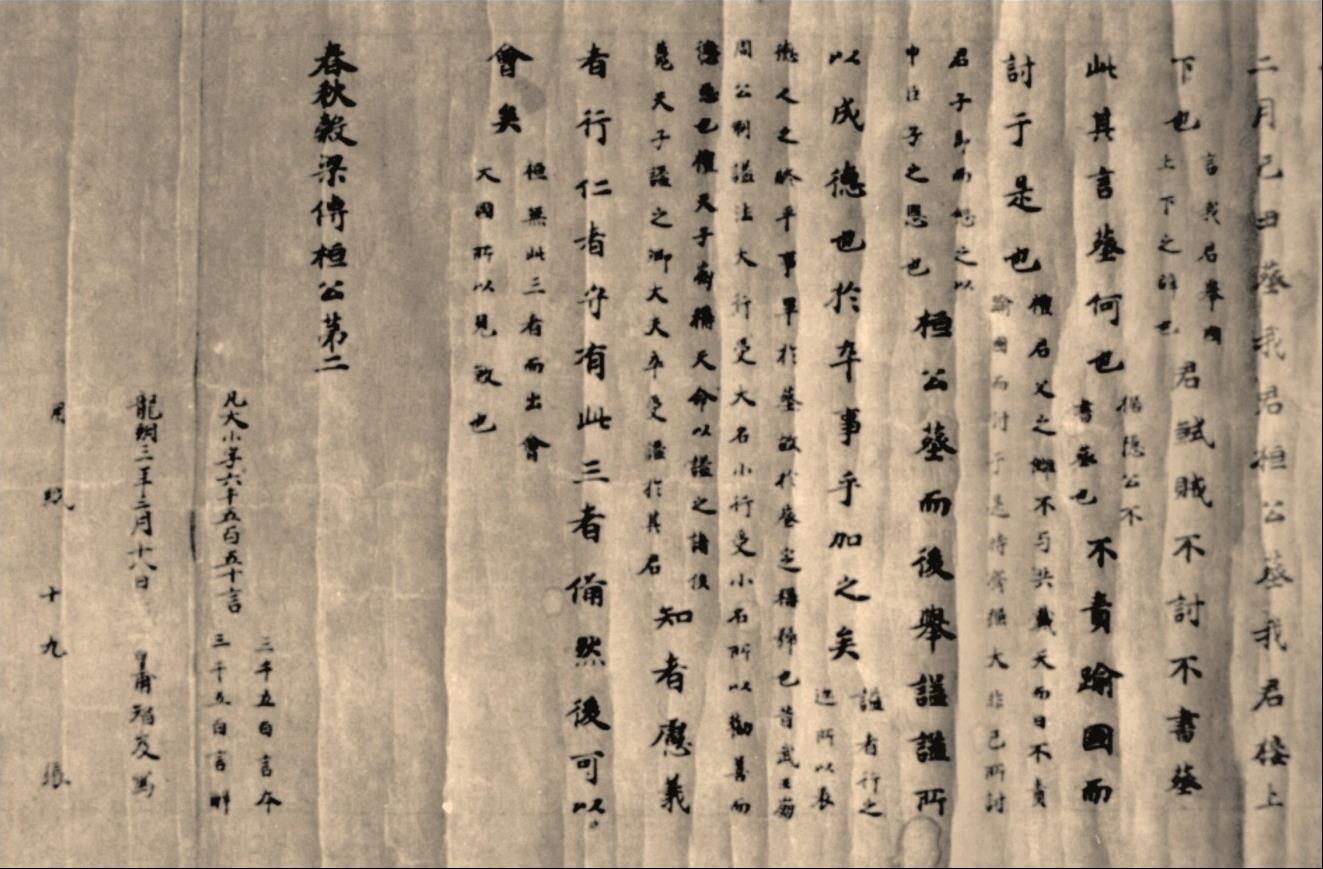

图26 《春秋穀梁传》

出甘肃敦煌莫高窟藏经洞,唐龙朔三年三月十八日皇甫智岌写。中国国家图书馆藏。

《左传》中关于礼和政的议论,前面论其文时,已略举一二。从文学的角度看,以为它不算是《左传》中的好文字,不过它却是《左传》中思想与道德情感的精华。由西周而春秋,是礼乐制度由制定而发展而成熟而衰落的时期。《左传》或溯其原始,或录其当时,礼与政治,礼与生活,礼与人的命运,在大大小小的事件中便一一表现得尽致。是它虽成书在战国,而思想与观念却由《诗》《书》一脉的礼乐文明中陶冶而来,其品格、气质、胸襟,实多存春秋之旧,文字风格也因此独树一帜,而与战国诸子迥别。

《左传》有史的壮阔,也有史的细微,后者不仅使它的成功远远超出此前的《尚书》,也远远超出同时代的著述,影响于后世,且不止于文和史。钱穆《中国文化史导论》中的一段话评述得很是亲切,他说:“要考察到中国古代人的家族道德与家族情感,最好亦最详而最可信的史料,莫如一部《诗经》和一部《左传》。《诗经》保留了当时人的内心情感,《左传》则保留了当时人的具体生活。《诗经》三百首里,极多关涉到家族情感与家族道德方面的,无论父子、兄弟、夫妇,一切家族哀、乐、变、常之情,莫不忠诚恻怛,温柔敦厚。惟有此类内心情感与真实道德,始可以维系中国古代的家族生命,乃至数百年以及一千数百年之久。倘我们要怀疑到《诗经》里的情感之真伪,则不妨以《左传》里所记载当时一般家族生活之实际状况做比较,做证验。”“这便是中国民族人道观念之胚胎,这便是中国现实人生和平文化之真源。倘不懂得这些,将永远不会懂得中国文化。”

图27 铜斗

商代器,山西石楼县后蓝家沟出土。斗本用来挹酒,在晋灵公手中竟成杀人工具。《辽史·穆宗纪》:“庚午,以镇茵石狻猊击杀近侍古哥。”是将压席之石镇变作凶器,狂悖无道,亦灵公之俦。

今世所传《左传》注全帙,以晋人杜预的《春秋经传集解》为最古。唐孔颖达主持撰著《五经正义》,其中的《春秋左传正义》即用杜预注,孔疏对杜注并有不少发明,虽然稍有“曲徇注文”之失。清人作了许多搜寻汉儒古训的工作,对杜注多所驳难,颇可参考。不过东汉贾逵、服虔等注所存只是散佚之余的单词片语,其原义不免零落,实不足以胜杜说,何况贾、服注中的若干胜义已为杜注所采。近世有日人竹添光鸿的《左氏会笺》,以日本藏金泽文库本杜预注《春秋经传集解》为底本,在笺注中广采清代诸家的考证与注疏,去其奇僻,取其弘通与公允;于礼仪制度,更斟酌采录各家之说,尤其条贯详明;且每于文字佳胜处,撮录评家的赏鉴之辞,既便初学,亦足资研究之参酌。

[1]

韦,浅赤色柔牛皮。跗注,戎服。

韦,浅赤色柔牛皮。跗注,戎服。

[2]

言晋军乏任使之材,因使

持矛为车右,故不得前来犒劳从者。从者指子重之从者,实即指子重,不直言,以示敬也。

持矛为车右,故不得前来犒劳从者。从者指子重之从者,实即指子重,不直言,以示敬也。

[3]

因工请

柲故借以为喻。此前皆是蓄势,至此则语言之锋刃已经磨利,将用其效也。

柲故借以为喻。此前皆是蓄势,至此则语言之锋刃已经磨利,将用其效也。