近代八十年,楚辞研究虽远不如清初与清中叶堂庑宏大,但是由于近代处于传统与现代过渡的关捩点,在学术思潮上较之前代更为多元。相应地,楚辞研究也受学术思潮的影响呈现出多元化的趋势,加之西方学术理论的传入,楚辞研究亦呈现出向现代转型的趋势。所以,近代楚辞学无论是在著述的形式上,还是在审视的对象、研究的方法上,均比清中叶以前的楚辞学更为多元。不仅如此,近代特殊的社会环境,前有晚清的内忧外患、国将不国,后有民国的帝制复辟、军阀混战。如此万方多难、动荡不安的社会环境中,学者将屈原视为乱世的知音,他们一方面借注骚解骚抒发爱国忧民之情,另一方面受经世实学的影响从楚辞中寻求治国之法。庞大的学者群体加入注骚评骚的行列中去,致使近代楚辞学研究亦呈现出千岩竞秀的局面。学者群体可称得上群星闪耀:有朴学大师俞樾和章太炎、桐城派马其昶和吴汝纶、文字学家朱骏声、音韵学家徐天璋、公羊学者王闿运和廖平,中西兼通的学者有王国维、刘师培、鲁迅等。著述亦可称得上硕果累累,在考释音韵方面有朱骏声《离骚赋补注》、徐天璋《楚辞叶韵考》、蒋曰豫《离骚释韵》等;在训诂名物方面有俞樾《读楚辞》《楚辞人名考》、孙诒让《札迻·楚辞王逸注》等;在阐发义理方面有马其昶《屈赋微》、王闿运《楚辞释》、曹耀湘《读骚论世》等。纵观近代楚辞学学者群体和学术成果,可大体分为三类:一是以训诂字词、考释名物为目的的学者及其著述;二是以阐发义理为准的的学者及其著述;三是致力于品评楚辞艺术特色的学者及其楚辞评论。

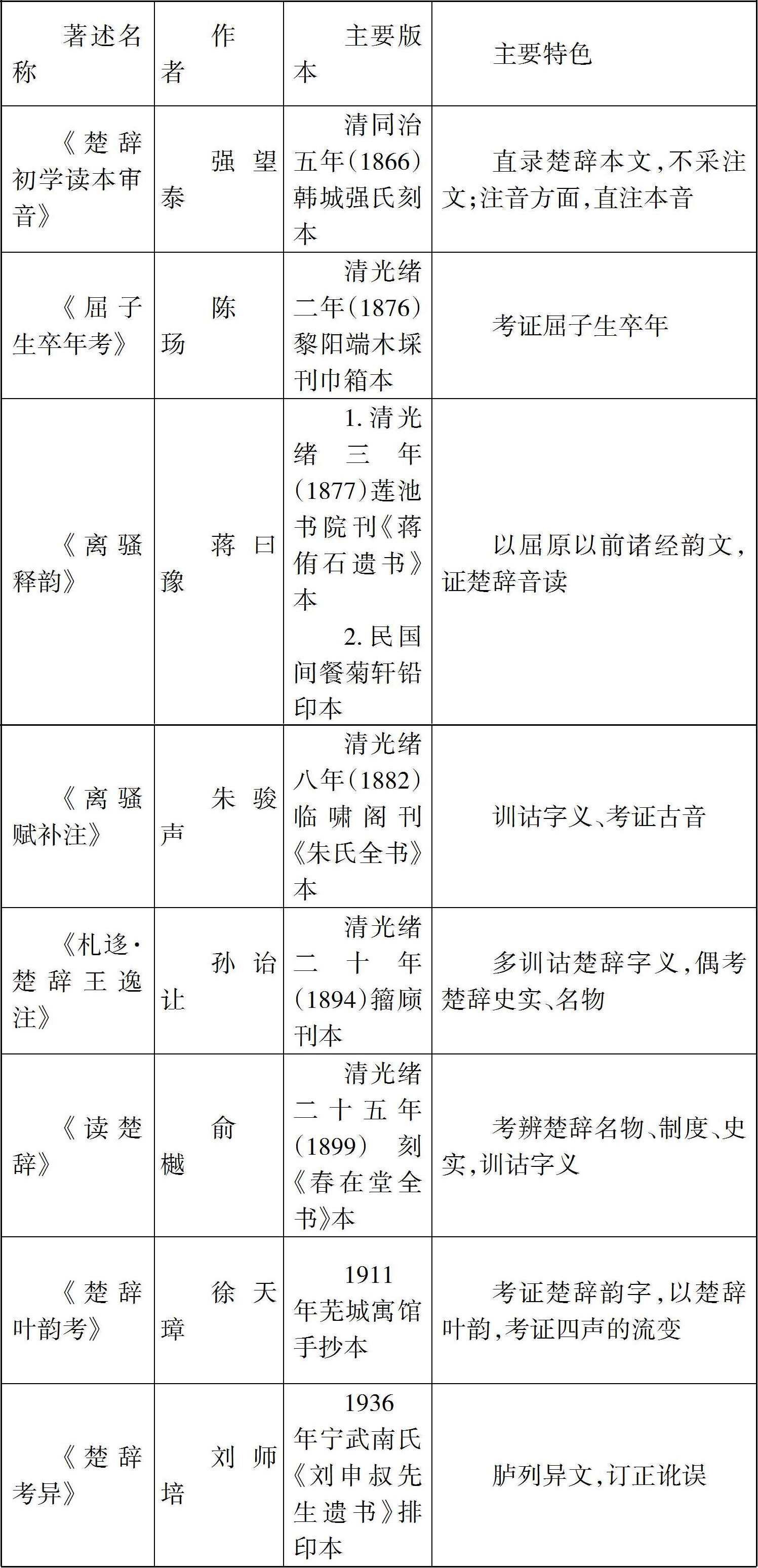

在近代,朴学末流虽流于繁琐,使得一大批学者走出书阁,批驳朴学末流在故纸堆里讨生活。但是,仍有一批学者坚守朴学阵地,继承朴学的考据传统,遍注群经。楚辞研究亦是如此。近代一大批楚辞学者仍秉承乾嘉朴学的研究方法,着力于考证楚辞音韵、字义、名物等,在考辨名物、训诂音义方面成果斐然(见表一)。以朱骏声《离骚赋补注》和刘师培《楚辞考异》为例,从中可以管窥近代学者对朴学治骚传统的继承以及他们在考证字义、古音,校订文字方面的造诣。

表一 以训诂考据为主要内容的著述

朱骏声(1788—1858),字丰芑,江苏吴县人。曾师从钱大昕,精于音韵训诂之学,著有《说文通训定声》。《离骚赋补注》是其注释《离骚》的专著,该著虽仿洪兴祖《楚辞补注》的体例,其目的亦在补王逸注《离骚》之未备之处,但是该书注骚的重点却是训诂《离骚》字义,考释音韵。其在自序中评介《离骚》:“《离骚》一百八十韵,金相玉式、艳溢锱豪,为后世词章之祖。……有复句,如‘纷总总其离合’‘心犹豫而狐疑’‘世混浊而不分兮,好蔽贤而嫉妒’‘世混浊而嫉贤兮,好蔽美而称恶’是也。有复调,如‘愿俟时乎吾将刈’‘延伫乎吾将返’‘历吉日乎吾将行’。……有复字,如‘朝’‘夕’凡六见,‘灵修’三见,‘好修’五见。……有长句,‘苟余情其信姱以练要兮’是也。”

可见朱氏注骚注重《离骚》句法,认为《离骚》句法错落有致,可为后世词章之祖。

可见朱氏注骚注重《离骚》句法,认为《离骚》句法错落有致,可为后世词章之祖。

朱骏声《离骚赋补注》补注王逸《离骚》注文未尽之处,其成就主要集中在校订文字、考证古音与训诂字义三个方面。在校订文字方面,朱骏声对《离骚》异文加以考订,并以“当作”或“当为”订正之。如“扈江离与辟芷兮”朱氏补注曰:“芷当作茝,茝、芷古今字。”

再如“哲王又不寤”,王逸《楚辞章句》注曰:“言君处宫殿之中,其闺邃远,忠言难通,指语不达,自明智之主尚不觉善恶之情,高宗杀孝己是也,何况不智之君?而以暗蔽,固其宜也。”朱氏补曰:“寻叔师此注,是‘又’字当作‘犹’也。”

再如“哲王又不寤”,王逸《楚辞章句》注曰:“言君处宫殿之中,其闺邃远,忠言难通,指语不达,自明智之主尚不觉善恶之情,高宗杀孝己是也,何况不智之君?而以暗蔽,固其宜也。”朱氏补曰:“寻叔师此注,是‘又’字当作‘犹’也。”

此朱骏声根据王逸注文推衍“又”当作“犹”。不仅如此,朱骏声在校订文字的同时亦厘定字义。如“朝搴阰之木兰兮”,朱氏补注曰:“阰当作陛,高阜也。《说文》:陛,升高阶也。乃升高阜之转注。”

此朱骏声根据王逸注文推衍“又”当作“犹”。不仅如此,朱骏声在校订文字的同时亦厘定字义。如“朝搴阰之木兰兮”,朱氏补注曰:“阰当作陛,高阜也。《说文》:陛,升高阶也。乃升高阜之转注。”

认为阰为高阜,并非王逸所说的山名。在考证古音方面,如“謇朝谇而夕替”,朱氏补曰:“‘替’读若‘腆’,明陈第《屈宋古音义》以为‘簪’字,读若‘侵’。误也。‘侵’‘艰’尤乖古韵。”

认为阰为高阜,并非王逸所说的山名。在考证古音方面,如“謇朝谇而夕替”,朱氏补曰:“‘替’读若‘腆’,明陈第《屈宋古音义》以为‘簪’字,读若‘侵’。误也。‘侵’‘艰’尤乖古韵。”

朱氏纠正陈第“替”字读若“侵”的说法,认为“侵”与上文韵脚“艰”在上古不在一个韵部,陈第的说法与古韵相乖。再如“纷独有此姱节”,朱氏补注曰:“‘节’当作‘饰’,方合古韵,亦与前后文义一贯。”是以古音为准,以订正文字。在训诂字义方面,朱氏往往根据古字假借以求本字本义。如“帝高阳之苗裔兮”,朱氏补曰:“‘苗’读为‘杪’,木末也。‘裔’,衣末也。《礼记》云:必于岁之杪。”

朱氏纠正陈第“替”字读若“侵”的说法,认为“侵”与上文韵脚“艰”在上古不在一个韵部,陈第的说法与古韵相乖。再如“纷独有此姱节”,朱氏补注曰:“‘节’当作‘饰’,方合古韵,亦与前后文义一贯。”是以古音为准,以订正文字。在训诂字义方面,朱氏往往根据古字假借以求本字本义。如“帝高阳之苗裔兮”,朱氏补曰:“‘苗’读为‘杪’,木末也。‘裔’,衣末也。《礼记》云:必于岁之杪。”

认为“苗”字本义应是“木末”的意思。可以窥见朱骏声注骚的重点不在于阐发《离骚》精义,而是对字义、音韵进行考证,以订正前注讹误。

认为“苗”字本义应是“木末”的意思。可以窥见朱骏声注骚的重点不在于阐发《离骚》精义,而是对字义、音韵进行考证,以订正前注讹误。

《楚辞考异》是刘师培校雠楚辞的专著,主要胪列宋以前《楚辞》版本的异文,不议章句是非。刘氏在《凡例》中自述其著述目的是“以胪列异文为主,余惟订正误字,章句是非概弗议及”

。可见《楚辞考异》的重点在于订正楚辞版本中的脱漏舛误,治学方法不脱乾嘉学风,既引据详洽,务必将古籍中所见异文搜罗殆尽;又辨析精核,考订洪本及所引古籍的舛误。《楚辞考异》著述特点,胪举其要,厥有两端:

。可见《楚辞考异》的重点在于订正楚辞版本中的脱漏舛误,治学方法不脱乾嘉学风,既引据详洽,务必将古籍中所见异文搜罗殆尽;又辨析精核,考订洪本及所引古籍的舛误。《楚辞考异》著述特点,胪举其要,厥有两端:

1.广搜博采,纤细靡遗。《楚辞考异》以洪氏补注本为据,校订宋以前楚辞版本异文,因而《楚辞考异》十七篇全依王逸《楚辞章句》次序。所列异文主要以《楚辞》正文为主,亦兼及王逸序文及章句,并于原文上侧标注“注”和“序”以相区别。洪本已列举出的异文足以与其他版本互证者,以双行夹注的形式置于本文之下,然后提行低一字加上案语以胪列其他古籍异文。《楚辞考异》所列异文纤细靡遗,自《离骚》王逸序“王乃疏屈原”始,至《九思》“实孔鸾兮所居”止,共计罗列675条异文。所引宋及宋以前古籍三十多种,有《北堂书钞》《艺文类聚》《白氏六帖》《初学记》《太平御览》《事类赋》《事文类聚》等类书;亦有《文选》李善注、《汉书》颜师古注、《山海经》郭璞注、《后汉书》李贤注、裴骃《史记集解》、司马贞《史记索隐》等注书;更有《渚宫旧事》《玉烛宝典》《路史》《学林》《懒真子》《高士传》等杂史、杂记;还有《尔雅》、原本《玉篇》《广韵》《集韵》、慧琳《一切经音义》等辞书、字书、韵书。刘氏不仅在搜罗古籍上用力至勤,而且注重运用新发现的文献资料。《楚辞考异》中搜集了唐写本类书及李若立《籯金》中的楚辞异文,二者均为当时敦煌新出唐写本。另外,刘氏《楚辞考异》中大量罗列原本《玉篇》残卷中的楚辞异文。刘氏《楚辞考异》对版本的选择亦十分谨慎,罗列了黎庶昌整理的原本《玉篇》残卷中的楚辞异文。原本《玉篇》由黎庶昌、杨守敬等人发现于日本,后经黎庶昌整理刊刻成书,题为《影旧钞卷子原本玉篇零卷》。刘氏在校勘楚辞时选取原本《玉篇》,而并非经孙强、陈彭年等增订重修的《大广益会玉篇》,目的是以南朝顾氏原本为依据,对楚辞异文进行梳理,从中可以窥见楚辞版本的流传情况,例如“榝又欲充夫佩帏”一句案语:“《文选·祭屈原文》注引‘帏’作‘纬’,原本《玉篇》糸部纬字注云‘《楚辞》或以此为帷字’则古有作‘纬’之本。”

从选择第一手文献来校对楚辞异文可以看出刘氏治学之严谨。

从选择第一手文献来校对楚辞异文可以看出刘氏治学之严谨。

2.审订异文,颇见精义。刘氏《楚辞考异》在详尽搜罗异文的基础上,对所列异文加以考订,指出其中的误字、脱字、衍字。误字如“望崦嵫而勿迫”,案语云:“慧琳《音义》七十四引‘迫’作‘迨’,误。”

脱字如“常以春分鸣也”,案语云:“《事类赋注》二十四引注作‘常以春秋分鸣’,此脱‘秋’字。”

脱字如“常以春分鸣也”,案语云:“《事类赋注》二十四引注作‘常以春秋分鸣’,此脱‘秋’字。”

衍字如“孔盖兮翠旍”,案语云:“《御览》九百二十四引作‘孔雀盖兮翠旌’,‘雀’字涉注而衍。”

衍字如“孔盖兮翠旍”,案语云:“《御览》九百二十四引作‘孔雀盖兮翠旌’,‘雀’字涉注而衍。”

如上种种对异文的考订,可以看出刘氏对楚辞异文的搜罗不求有无意义,务求胪列详尽,对洪本或者其他古籍中讹夺衍倒,加断语以订正,多不求精深,但亦可见刘氏考订之功力。除对洪本和其他版本楚辞中的脱漏舛误的考订不求精深以外,刘氏对其他异文的考订,力求论证详赅,时见精义。如“恐鹈

如上种种对异文的考订,可以看出刘氏对楚辞异文的搜罗不求有无意义,务求胪列详尽,对洪本或者其他古籍中讹夺衍倒,加断语以订正,多不求精深,但亦可见刘氏考订之功力。除对洪本和其他版本楚辞中的脱漏舛误的考订不求精深以外,刘氏对其他异文的考订,力求论证详赅,时见精义。如“恐鹈

之先鸣兮”,刘氏案语:

之先鸣兮”,刘氏案语:

当作鳺,《史记·历书》“秭鳺先滜”,《索隐》本作“鷤

当作鳺,《史记·历书》“秭鳺先滜”,《索隐》本作“鷤

”,云:“鷤音弟,

”,云:“鷤音弟,

音圭。《楚词》云‘虑鷤

音圭。《楚词》云‘虑鷤

之先鸣,使夫百草为之不芳’解者以鷤

之先鸣,使夫百草为之不芳’解者以鷤

为杜鹃也。”是《索隐》所据《楚词》“

为杜鹃也。”是《索隐》所据《楚词》“

”字作“

”字作“

”。《后汉书·张衡传》注、《汉书·扬雄传》颜注、罗愿《尔雅翼》引此亦作“鷤

”。《后汉书·张衡传》注、《汉书·扬雄传》颜注、罗愿《尔雅翼》引此亦作“鷤

”。颜注云“

”。颜注云“

音桂”,又云“鷤字或作

音桂”,又云“鷤字或作

,亦音题。

,亦音题。

又音决”。据颜说似作

又音决”。据颜说似作

为本字,

为本字,

即

即

字假文。王以买

字假文。王以买

为训,

为训,

、鳺、

、鳺、

并音近字也。惟隋唐已有作

并音近字也。惟隋唐已有作

之本,《玉烛宝典》五引作“题

之本,《玉烛宝典》五引作“题

”,又云“其音鵙,故以音自名”,始以题

”,又云“其音鵙,故以音自名”,始以题

即鵙鸟。故《文选·思玄赋》注、《咏怀诗》注并引作“题

即鵙鸟。故《文选·思玄赋》注、《咏怀诗》注并引作“题

”,任渊《山谷诗内集》注卷十二引作“鷤

”,任渊《山谷诗内集》注卷十二引作“鷤

”,卷六及《事类赋注》二十四亦均引作“题

”,卷六及《事类赋注》二十四亦均引作“题

”。《广韵》因之,遂列题

”。《广韵》因之,遂列题

于十六屑

于十六屑

字注,洪氏《补注》亦因之,以音决为本音,并以子规、题

字注,洪氏《补注》亦因之,以音决为本音,并以子规、题

为二物,误之甚矣。

为二物,误之甚矣。

此条案语,详尽考证了“

”字当作“鳺”,“

”字当作“鳺”,“

”为“

”为“

”字的假文,是由“鷤字或作

”字的假文,是由“鷤字或作

,亦音题。

,亦音题。

又音决”,与“题

又音决”,与“题

”音近而逐渐演化成“鷤

”音近而逐渐演化成“鷤

”“题

”“题

”。纠正了洪兴祖将子规、题

”。纠正了洪兴祖将子规、题

视为二物的错误,见解新颖,辨析详洽。刘师培治学受到扬州学派的浸染,注骚以订正讹误为目的。《楚辞考异》即是其校勘楚辞的代表作,显示出其卓然的朴学功力,对楚辞异文考辨精详,条理密察。总之,刘师培对《楚辞》异文纤细靡遗的搜罗,于《楚辞》文字的校订方面功不可没,其对楚辞异文的整理为后世进一步研究提供了资料参考,对其后许维遹的《楚辞考异补》、闻一多的《楚辞校补》、姜亮夫的《屈原赋校注》等产生了影响。

视为二物的错误,见解新颖,辨析详洽。刘师培治学受到扬州学派的浸染,注骚以订正讹误为目的。《楚辞考异》即是其校勘楚辞的代表作,显示出其卓然的朴学功力,对楚辞异文考辨精详,条理密察。总之,刘师培对《楚辞》异文纤细靡遗的搜罗,于《楚辞》文字的校订方面功不可没,其对楚辞异文的整理为后世进一步研究提供了资料参考,对其后许维遹的《楚辞考异补》、闻一多的《楚辞校补》、姜亮夫的《屈原赋校注》等产生了影响。

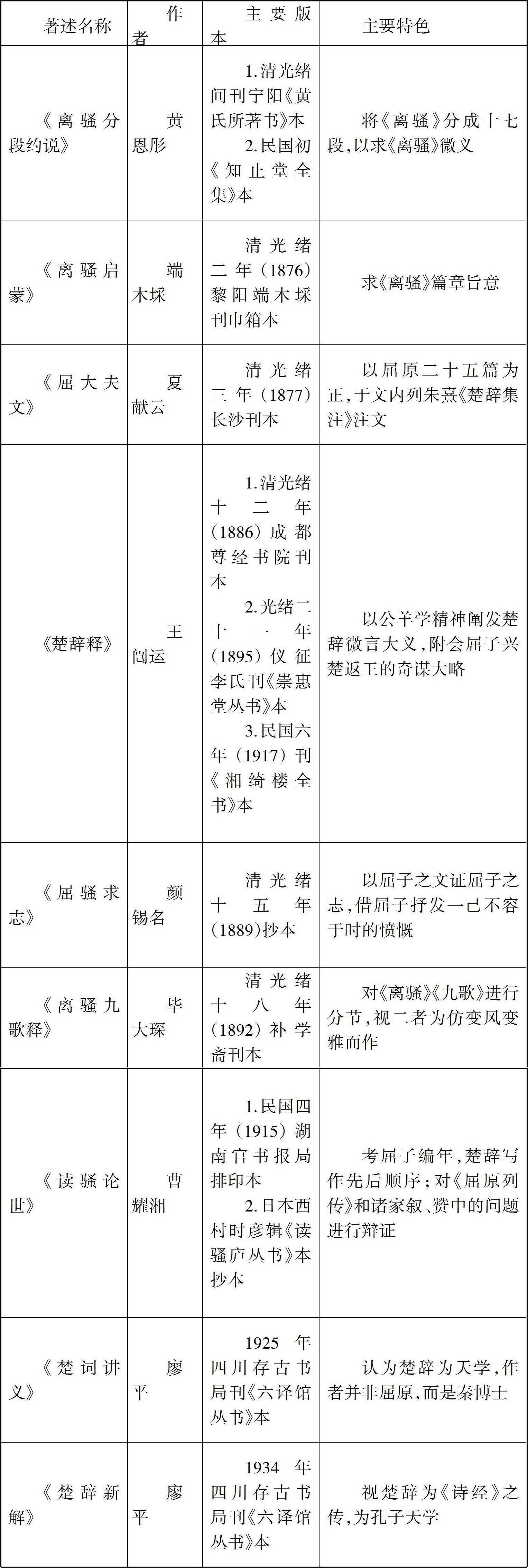

近代,朴学顿衰,代之而起的是今文经学的复兴,加之曾国藩、吴汝纶、马其昶等积极致力于桐城派的复兴,朴学已不复乾嘉时期学术主流的地位。朴学虽影响了这一时期许多学者的治学方法与治学态度,但已是强弩之末。相应地,楚辞研究也不似乾嘉时期注重考证名物、训诂字义,而转向阐发楚辞义理。加之近代内忧外患的社会环境,许多学者借注骚抒发国仇家恨,亦有许多学者企图从楚辞中探寻救国之道。王闿运的《楚辞释》即是其中的代表。王闿运在《楚辞释》中附会屈子的奇谋大略,其目的亦是影射时事,抒发怀才不遇的愤慨之情。《楚辞释》中屈子的兴楚之道,亦是王闿运所探求的兴国之道。这一时期注重阐释楚辞义理,探究楚辞微义的学者与著述亦堂庑宏大(见表二)。本节以毕大琛《离骚九歌释》、曹耀湘《读骚论世》为例,管窥近代楚辞学者对楚辞微义的探求与阐发。

表二 以阐发楚辞微义为主要内容的著述

毕大琛《离骚九歌释》仅录《离骚》《九歌》两篇,以“夹批”“眉批”“节末评”“篇末评”的形式对《离骚》与《九歌》的篇章结构、写作意旨进行了分析。毕大琛认为《离骚》作于见疏怀王之时,《九歌》作于怀王客秦之时,所以毕氏“细玩通篇正意,只以怀王信谗疏己”

,认为屈原作《离骚》是因己见疏而伤己。至于《九歌》则是写怀王客居于秦,屈原感伤君王之作。毕大琛在释《离骚》时将其分为十四小节,并对各小节的承接关系进行了叙述。例如:毕大琛将“帝高阳之苗裔兮”至“字余曰灵均”视为首节,毕氏注云:“起叙世系,来脉远。次句拍入紧,远述高阳,近不本封国,大夫不敢祖诸侯之义。”

,认为屈原作《离骚》是因己见疏而伤己。至于《九歌》则是写怀王客居于秦,屈原感伤君王之作。毕大琛在释《离骚》时将其分为十四小节,并对各小节的承接关系进行了叙述。例如:毕大琛将“帝高阳之苗裔兮”至“字余曰灵均”视为首节,毕氏注云:“起叙世系,来脉远。次句拍入紧,远述高阳,近不本封国,大夫不敢祖诸侯之义。”

毕氏认为屈原在《离骚》之首叙述世系时以高阳为首,是遵循“大夫不敢祖诸侯”的礼制,强调屈原恪守君臣礼制。再如,“纷吾既有此内美兮,又重之以修能”至“来吾导夫先路”一段眉批云:“首二句承上启下,‘扈江’以下十二句,叙己之修能,欲正己以正君。”

毕氏认为屈原在《离骚》之首叙述世系时以高阳为首,是遵循“大夫不敢祖诸侯”的礼制,强调屈原恪守君臣礼制。再如,“纷吾既有此内美兮,又重之以修能”至“来吾导夫先路”一段眉批云:“首二句承上启下,‘扈江’以下十二句,叙己之修能,欲正己以正君。”

认为“纷吾既有此内美兮”是承上节的世系、生年月日及名字,“又重之以修能”则是启下节的汲汲自修、匡扶君主。

认为“纷吾既有此内美兮”是承上节的世系、生年月日及名字,“又重之以修能”则是启下节的汲汲自修、匡扶君主。

毕大琛在释《离骚》时强调了屈原的忠君思想,其在释“彭咸”时,认为“愿依彭咸之遗则”是“谏君之遗法,不必指投水”

,毕大琛认为屈原在《离骚》《思美人》《哀郢》等篇屡屡提及彭咸,是因为“原之遇必多与彭咸同者,故屡及之。不止投水一节也”

,毕大琛认为屈原在《离骚》《思美人》《哀郢》等篇屡屡提及彭咸,是因为“原之遇必多与彭咸同者,故屡及之。不止投水一节也”

。毕氏虽未否定彭咸水死之说,但是对“愿依彭咸之遗则”提出了新的内涵。毕氏在释“吾将从彭咸之所居”一句时云:“彭咸,殷大夫谏纣王不听,投水而死。按:纣王宠妲己、用小人,怀王宠郑袖、用小人,事本相同。原以不从己谏,故引彭咸以自况,此时非即欲投水也。”

。毕氏虽未否定彭咸水死之说,但是对“愿依彭咸之遗则”提出了新的内涵。毕氏在释“吾将从彭咸之所居”一句时云:“彭咸,殷大夫谏纣王不听,投水而死。按:纣王宠妲己、用小人,怀王宠郑袖、用小人,事本相同。原以不从己谏,故引彭咸以自况,此时非即欲投水也。”

毕氏遵循王逸“彭咸为殷贤大夫”之说,但是否定屈原在《离骚》中提到彭咸是要效仿彭咸投水而死。毕氏认为屈原谏怀王而怀王不听与彭咸遭遇相似,所以常言“依彭咸之遗则”。毕氏得出这一结论并非对彭咸其人进行了翔实的考证,而是根据《离骚》意旨认为《离骚》作于怀王疏屈原之时,是屈原因怀王信谗疏己而感发之作,因此在屈原效法彭咸方面,毕氏突出了屈原谏君不听的悲慨。毕氏在释《九歌》时将屈原忠君思想发挥至极致,且毕氏认为《九歌》作于怀王客死以后,其在《礼魂》后注云:“原以怀王始受秦欺,继为秦败,终客死于秦。己又见疏被放,不能救也。作《九歌》哀王,以《礼魂》终之。”

毕氏遵循王逸“彭咸为殷贤大夫”之说,但是否定屈原在《离骚》中提到彭咸是要效仿彭咸投水而死。毕氏认为屈原谏怀王而怀王不听与彭咸遭遇相似,所以常言“依彭咸之遗则”。毕氏得出这一结论并非对彭咸其人进行了翔实的考证,而是根据《离骚》意旨认为《离骚》作于怀王疏屈原之时,是屈原因怀王信谗疏己而感发之作,因此在屈原效法彭咸方面,毕氏突出了屈原谏君不听的悲慨。毕氏在释《九歌》时将屈原忠君思想发挥至极致,且毕氏认为《九歌》作于怀王客死以后,其在《礼魂》后注云:“原以怀王始受秦欺,继为秦败,终客死于秦。己又见疏被放,不能救也。作《九歌》哀王,以《礼魂》终之。”

可以窥见,毕氏认为屈原作《九歌》在于感伤怀王客秦,自己又为顷襄王流放,《九歌》的意旨在于抒发自己无力救怀王的悲慨,毕氏此说其实是突出屈原忠于怀王。如毕氏将“《东皇太一》”视作“《东皇太乙》”,认为《东皇太一》是“楚怀王西留于秦,欲归不得,屈子以楚人望王东归,思昔日在楚之安乐也。赋《东皇太乙》:楚在东南,故言东皇。太乙,星名,在紫微垣东”

可以窥见,毕氏认为屈原作《九歌》在于感伤怀王客秦,自己又为顷襄王流放,《九歌》的意旨在于抒发自己无力救怀王的悲慨,毕氏此说其实是突出屈原忠于怀王。如毕氏将“《东皇太一》”视作“《东皇太乙》”,认为《东皇太一》是“楚怀王西留于秦,欲归不得,屈子以楚人望王东归,思昔日在楚之安乐也。赋《东皇太乙》:楚在东南,故言东皇。太乙,星名,在紫微垣东”

。毕氏认为《东皇太一》中祭神的种种物用实则是追忆怀王在楚时的安乐,“《东皇太一》”应为“《东皇太乙》”,因为楚国在东南方而指楚。毕大琛如此释《九歌》,将祀神之辞看作是缅怀怀王之辞,意在强调屈原忠君,与其释《离骚》为不为君主所用的感发之辞相对应。毕氏注《离骚》《九歌》二篇亦是用“以意逆志”之法,注重阐发楚辞义理,旨在昭示楚辞微义。

。毕氏认为《东皇太一》中祭神的种种物用实则是追忆怀王在楚时的安乐,“《东皇太一》”应为“《东皇太乙》”,因为楚国在东南方而指楚。毕大琛如此释《九歌》,将祀神之辞看作是缅怀怀王之辞,意在强调屈原忠君,与其释《离骚》为不为君主所用的感发之辞相对应。毕氏注《离骚》《九歌》二篇亦是用“以意逆志”之法,注重阐发楚辞义理,旨在昭示楚辞微义。

曹耀湘《读骚论世》两卷,卷一主要对屈子编年、楚辞写作的先后次序进行了考证,对《屈原列传》及诸家与楚辞相关的叙、赞进行辩证。卷二则为《天问疏证》,阐发《天问》大义。在考证屈子形迹方面,曹耀湘根据《史记》及楚国兴衰本末进行考证,认为周显王十四年、楚宣王良夫十五年正月庚寅屈原生,周赧王二十年、楚顷襄王四年正月,屈原由江南迁至长沙,五月自沉于汨罗。在考订楚辞先后次序方面,认为《九歌》十一篇为屈原四十岁左右见疏的数年中所作;《离骚》为屈子年五十二三岁被放后的一两年所作;《卜居》屈子年五十四岁被放后的三年所作;《远游》《渔父》为屈子年五十五至五十七岁被放四年以后所作,此时为楚师屡挫于秦之后;《天问》为屈子年五十八九岁被放的七八年所作,既顷襄王既立以后作也;《九章》为屈子年六十以后至绝命以前数月内之所作;宋玉《招魂》为屈子南迁之年春正月作,《九辩》为屈子沉湘之年秋月作;景差《大招》为屈子沉湘之明年春正月作。

曹氏根据楚辞内容、楚国兴衰本末确定屈赋写作时间。曹氏认为司马迁《屈原列传》中对楚辞写作时间、次叙的说法并不准确,曹氏认为楚辞“因行文时笔势所至而于先后次叙有所不暇顾耳,读《史记》者不可以辞害志也”

曹氏根据楚辞内容、楚国兴衰本末确定屈赋写作时间。曹氏认为司马迁《屈原列传》中对楚辞写作时间、次叙的说法并不准确,曹氏认为楚辞“因行文时笔势所至而于先后次叙有所不暇顾耳,读《史记》者不可以辞害志也”

。但是仅根据楚辞内容而附会楚国史实,以此确定写作时间,实不够严谨翔实,亦缺乏令人信服的论证。可以看出曹耀湘考证之法已与朴学注重实证之精神相异。

。但是仅根据楚辞内容而附会楚国史实,以此确定写作时间,实不够严谨翔实,亦缺乏令人信服的论证。可以看出曹耀湘考证之法已与朴学注重实证之精神相异。

曹耀湘《读骚论世》对楚辞微义的解读主要集中在书中的《屈子后纪》部分和《天问疏证》部分。在《屈子后纪》中曹氏对楚辞中的热点问题进行了辩证,如“辩屈子自沉之由”一条,曹氏认为前人拘于《史记》所载,将屈原投水看成屈原不忍浊世而自沉。曹氏以为如果依《史记》所载,屈原只可谓洁,不可谓忠。“屈子之所以自沉者,由于怀王客死于仇雠之国,己为宗臣曾被信用,义不欲生。乃所谓主辱臣死,见危致命,臣子大节之所存。”

结合曹氏将屈原自沉之时间定在秦国灭楚国之后,可见曹氏认为屈原死于爱国忠君,怀王客死仇秦、楚国被秦所灭,屈原愤而投江,其死带有殉国、殉君性质,而不是《史记》所载不忍浊世而自沉。再如《天问》“嗜不同味而快鼌饱”一句,曹氏案语云:“嗜不同味者,禹之志不在饮食也。快一朝饱者,言旰食之时多也……盖圣人勤苦其身以救民生也。如此非同凡民溺于饮食男女之欲也。”

结合曹氏将屈原自沉之时间定在秦国灭楚国之后,可见曹氏认为屈原死于爱国忠君,怀王客死仇秦、楚国被秦所灭,屈原愤而投江,其死带有殉国、殉君性质,而不是《史记》所载不忍浊世而自沉。再如《天问》“嗜不同味而快鼌饱”一句,曹氏案语云:“嗜不同味者,禹之志不在饮食也。快一朝饱者,言旰食之时多也……盖圣人勤苦其身以救民生也。如此非同凡民溺于饮食男女之欲也。”

曹氏此说意在突出禹之勤苦爱民,其在《天问疏证》中更是将“汤谋易旅”以下十几句看作是屈子“借往事以写其忠愤”。可以窥见《读骚论世》论骚强调的是屈原忠君爱民的思想,正如《读骚论世》的题名,曹耀湘论骚不在于考证名物、训诂字义,而是用“知人论世”之法对楚辞进行解读,此种方法的运用也不可避免地使得曹氏对楚辞的解读类于史传。如曹氏论屈原迁江南之原因,其认为:“子兰深恶其有害于己,其所以短屈原者必谓汉北近接秦韩之疆,恐其诡谋以迎怀王复归于楚,则顷襄与令尹不得安于其位。”

曹氏此说意在突出禹之勤苦爱民,其在《天问疏证》中更是将“汤谋易旅”以下十几句看作是屈子“借往事以写其忠愤”。可以窥见《读骚论世》论骚强调的是屈原忠君爱民的思想,正如《读骚论世》的题名,曹耀湘论骚不在于考证名物、训诂字义,而是用“知人论世”之法对楚辞进行解读,此种方法的运用也不可避免地使得曹氏对楚辞的解读类于史传。如曹氏论屈原迁江南之原因,其认为:“子兰深恶其有害于己,其所以短屈原者必谓汉北近接秦韩之疆,恐其诡谋以迎怀王复归于楚,则顷襄与令尹不得安于其位。”

可见曹氏以“知人论世”之法解骚,在解骚时将史实穿凿其中,虽然一些观点有待商榷,但是与毕大琛一样,二人均在阐发楚辞义理方面做出了尝试。由于二人在探求楚辞义理时忽略了朴学实证精神,故其所持论往往奇诡有余,严谨不足。

可见曹氏以“知人论世”之法解骚,在解骚时将史实穿凿其中,虽然一些观点有待商榷,但是与毕大琛一样,二人均在阐发楚辞义理方面做出了尝试。由于二人在探求楚辞义理时忽略了朴学实证精神,故其所持论往往奇诡有余,严谨不足。

近代楚辞学除了在楚辞著述上硕果累累外,在楚辞评论方面,众多楚辞学者亦是各抒己见,对楚辞的章法、结构、意境及地域文化等方面进行了鞭辟入里的分析。加之西学的涌入,一些先进学者积极学习西方,将西方的文学理论运用到楚辞研究中,致使近代楚辞评论成为以新的视野、新的方法研究楚辞的集中代表。这一时期,在承继传统楚辞批评方面,主要以刘熙载《艺概》与陈廷焯《白雨斋词话》为代表。刘熙载着重于将楚辞置于赋学的视野里进行审视,而陈廷焯则将楚辞放置于词学当中进行评论。在以西方理论进行楚辞批评方面,刘师培《南北文学不同论》《文说·宗骚篇》、王国维《屈子文学之精神》、鲁迅《摩罗诗力说》等均以西方文艺理论审视楚辞,别开生面。本节以陈廷焯《白雨斋词话》和刘师培《南北文学不同论》为例,分析近代楚辞评论新旧交替的特点,以窥见近代楚辞评论由传统走向现代、革故鼎新的特色。

陈廷焯《白雨斋词话》撰成于光绪十七年(1891),是陈廷焯词学的代表作。陈氏论词受张惠言、张琦兄弟和庄棫的影响,在条析词体之源时,推举《诗经》与楚辞为词体之源。认为词体“本诸《风》《骚》,正其情性,温厚以为体,沉郁以为用,引以千端,衷诸一是”

。可见,陈氏论词以《风》《骚》为本,正是为了“正其情性”,以温厚为本,以沉郁为具体表现。陈氏将楚辞与《诗经》视为词学之本源,一方面是提高词体地位的需要,另一方面是认为楚辞为得温厚与沉郁之旨的典范。陈氏此种说法,将楚辞与《诗经》并列作为词体之源,强调楚辞温厚、沉郁的特质,实际是以儒家诗教的视角审视楚辞。

。可见,陈氏论词以《风》《骚》为本,正是为了“正其情性”,以温厚为本,以沉郁为具体表现。陈氏将楚辞与《诗经》视为词学之本源,一方面是提高词体地位的需要,另一方面是认为楚辞为得温厚与沉郁之旨的典范。陈氏此种说法,将楚辞与《诗经》并列作为词体之源,强调楚辞温厚、沉郁的特质,实际是以儒家诗教的视角审视楚辞。

陈廷焯论词提倡温厚与沉郁,实则温厚是沉郁的基础与前提。其在《词话》中云:“作词贵于悲郁中见忠厚”

,“温厚和平,诗教之正,亦词之根本也”

,“温厚和平,诗教之正,亦词之根本也”

。可见温厚是沉郁的指归,作词的根本在于归于温厚。不仅如此,陈氏论述其作词的准则为:“大旨归于忠厚,不敢有背《风》《骚》之旨。”

。可见温厚是沉郁的指归,作词的根本在于归于温厚。不仅如此,陈氏论述其作词的准则为:“大旨归于忠厚,不敢有背《风》《骚》之旨。”

进一步将《诗经》和楚辞作为可以效法、遵循的标准。可以推见,陈氏论词强调温厚实是将词学纳入儒家诗教的体系,标举《风》《骚》得温厚之旨,所以将词体的源头远溯至《风》《骚》。陈氏此说实际是将楚辞与《诗经》同列,强调楚辞的温柔敦厚之旨,是以儒家的诗教观来衡量楚辞,认为楚辞抒发孤臣孽子之感,寄寓爱国忠君之情,在思想内涵和情感浓度上均可谓深厚,是词体所效法的典范。

进一步将《诗经》和楚辞作为可以效法、遵循的标准。可以推见,陈氏论词强调温厚实是将词学纳入儒家诗教的体系,标举《风》《骚》得温厚之旨,所以将词体的源头远溯至《风》《骚》。陈氏此说实际是将楚辞与《诗经》同列,强调楚辞的温柔敦厚之旨,是以儒家的诗教观来衡量楚辞,认为楚辞抒发孤臣孽子之感,寄寓爱国忠君之情,在思想内涵和情感浓度上均可谓深厚,是词体所效法的典范。

陈廷焯在推重楚辞温柔敦厚之旨的同时,亦强调楚辞沉郁顿挫的审美内涵。《白雨斋词话》论词以“沉郁”为核心,认为“作词之法,首贵沉郁,沉则不浮,郁则不薄。顾沉郁未易强求,不根柢于《风》《骚》,乌能沉郁?”甚至说:“若词则舍沉郁之外,更无以为词。”

在陈氏看来得沉郁之至者莫过于楚辞,“二十五篇楚词,忠厚之至,亦沉郁之至”

在陈氏看来得沉郁之至者莫过于楚辞,“二十五篇楚词,忠厚之至,亦沉郁之至”

,“沉郁顿挫,忠厚缠绵,楚词之本也”

,“沉郁顿挫,忠厚缠绵,楚词之本也”

。陈氏认为楚辞是将沉郁的审美内涵发挥到极致的代表,一方面是因为楚辞“一篇之中三致志”、抑扬婉转的艺术特色;另一方面是楚辞中比兴寄托手法的运用,其中香草美人之喻,寄情于草木,托意于男女,使得楚辞具有沉郁悱恻的审美内涵。陈氏在《白雨斋词话》中云:“所谓沉郁者,意在笔先,神余言外。写怨夫思妇之怀,寓孽子孤臣之感。凡交情之冷淡,身世之飘零,皆可于一草一木发之。”

。陈氏认为楚辞是将沉郁的审美内涵发挥到极致的代表,一方面是因为楚辞“一篇之中三致志”、抑扬婉转的艺术特色;另一方面是楚辞中比兴寄托手法的运用,其中香草美人之喻,寄情于草木,托意于男女,使得楚辞具有沉郁悱恻的审美内涵。陈氏在《白雨斋词话》中云:“所谓沉郁者,意在笔先,神余言外。写怨夫思妇之怀,寓孽子孤臣之感。凡交情之冷淡,身世之飘零,皆可于一草一木发之。”

可见陈氏强调作词的讽谏与比兴,而楚辞寄情于草木的艺术特色,与词体婉转悱恻的审美内涵相类。陈氏认为词体应取法于楚辞,实际是提升词体的情感厚度,在情感的表达上不拘于伤春悲秋、征夫思妇之感,而要达到沉郁深厚。要之,陈廷焯论词推重“沉郁”而以楚辞为本,实际亦是对儒家诗教“诗可以怨”的发展。彭玉平先生曾言:“陈廷焯倡导沉郁而推诸《风》《骚》,还含有本于忠厚情性而产生的悲凉意绪的张扬。中国古代富于悲剧意味的创作源远流长,《诗经》的‘驾言出游,以写我忧’,《庄子》的‘去君之累,除君之忧’等。……而‘哀怨起骚人’的《离骚》,三复致意的也正是屈原对楚国命运的深深忧虑。……亟命《风》《骚》,也正是试图在词学中肯定和渲染这一种情调。”

可见陈氏强调作词的讽谏与比兴,而楚辞寄情于草木的艺术特色,与词体婉转悱恻的审美内涵相类。陈氏认为词体应取法于楚辞,实际是提升词体的情感厚度,在情感的表达上不拘于伤春悲秋、征夫思妇之感,而要达到沉郁深厚。要之,陈廷焯论词推重“沉郁”而以楚辞为本,实际亦是对儒家诗教“诗可以怨”的发展。彭玉平先生曾言:“陈廷焯倡导沉郁而推诸《风》《骚》,还含有本于忠厚情性而产生的悲凉意绪的张扬。中国古代富于悲剧意味的创作源远流长,《诗经》的‘驾言出游,以写我忧’,《庄子》的‘去君之累,除君之忧’等。……而‘哀怨起骚人’的《离骚》,三复致意的也正是屈原对楚国命运的深深忧虑。……亟命《风》《骚》,也正是试图在词学中肯定和渲染这一种情调。”

陈氏肯定楚辞中的怨,将其归于“诗可以怨”的范畴而发展出“词可以怨”,是对楚辞怨君思想的中和。

陈氏肯定楚辞中的怨,将其归于“诗可以怨”的范畴而发展出“词可以怨”,是对楚辞怨君思想的中和。

陈廷焯论词将词体之源远溯至《诗经》、楚辞,一方面是提高词体地位之需要,秉承宋以来论词强调以《风》《骚》为本源的传统;另一方面,以《风》《骚》为标尺衡量词作之高下,不仅使得词作在思想与情感表达上有了伦理规范和艺术准则,而且将楚辞纳入儒家诗学的批评体系中审视,使得楚辞比兴寄托之旨归于儒家诗教范围。总之,陈氏论楚辞终未脱传统文艺观的范畴,是以儒家诗教评骚的延续。

刘师培《南北学派不同论》发表于1905年,是刘师培治学前期的代表作。其将西方文化地理学的观念用于审视传统文学,系统地论述了南北方诸子学、经学、理学、考证学、文学的不同。《南北文学不同论》即将楚辞作为南方文化的代表,不再以儒家诗教的观点审视楚辞的惊采绝艳、异于《风》《雅》,而是审视楚辞作为南方文化代表所具有的独创性。不仅提高了楚辞的地位,也对楚文化研究的兴盛有开创之功。

刘师培从南北语音不同论起,认为“神州语言虽随境而区,而考厥指归,则析分南北为二种。陆法言有言:‘吴楚之音时伤清浅,燕赵之音多伤重浊。’此则言分南北之确证也。……声音既殊,故南方之文亦与北方迥别”

。刘氏继而阐释这种差别产生的原因:

。刘氏继而阐释这种差别产生的原因:

大抵北方之地,土厚水深,民生其间,多尚实际;南方之地,水势浩洋,民生其际,多尚虚无。民崇实际,故所著之文,不外记事、析理二端;民尚虚无,故所作之文,或为言志、抒情之体。

刘氏此种持论突出了地理环境对民风、文化的影响。刘氏认为代表北方文学特色的当属“六经”,其中《诗经》中的《周南》《召南》“感物兴怀,引辞表旨,譬物连类。比兴二体,厥制益繁,构造虚词,不标实际,与二《雅》迥殊”

。其中“哀窈窕而思贤才,咏广汉而思游女”更为屈宋所继承。在刘氏看来二《南》实是南方文化的产物。南方文化的代表即为楚辞:

。其中“哀窈窕而思贤才,咏广汉而思游女”更为屈宋所继承。在刘氏看来二《南》实是南方文化的产物。南方文化的代表即为楚辞:

屈平之文,音涉哀思,矢耿介,慕灵修,芳草美人,托词喻物,志洁行芳,符于二《南》之比兴。而叙事纪游,遗尘超物,荒唐谲怪,复与庄、列相同。

刘氏认为楚辞中的比兴是符合诗教传统的,然而其中荒诞奇诡、瑰丽飘逸的艺术表现则是源于南方文化,因而与北方文化的代表《诗经》在艺术物质上有所不同,而更近于庄子、列子。刘师培用楚辞独特的地域文化反驳前代学者认为楚辞异乎经典的观点,如刘勰《文心雕龙》认为楚辞中“托云龙,说迂怪,丰隆求宓妃,鸩鸟媒娀女,诡异之辞也;康回倾地,夷羿彃日,木夫九首,土伯三目,谲怪之谈也;依彭咸之遗则,从子胥以自适,狷狭之志也;士女杂坐,乱而不分,指以为乐,娱酒不废,沉湎日夜,举以为欢,荒淫之意也;摘此四事,异乎经典者也”

。朱熹《楚辞集注》中亦认为楚辞“寓情草木,托意男女,以极游观之适者,变《风》之流也;其叙事陈情,感今怀古,以不忘乎君臣之义者,变《雅》之类也。至于语冥婚而越礼,摅怨愤而失中,则又《风》《雅》之再变矣”

。朱熹《楚辞集注》中亦认为楚辞“寓情草木,托意男女,以极游观之适者,变《风》之流也;其叙事陈情,感今怀古,以不忘乎君臣之义者,变《雅》之类也。至于语冥婚而越礼,摅怨愤而失中,则又《风》《雅》之再变矣”

。诸如此类的种种论述,也曾遭到楚辞学者的反驳,如北宋晁补之以“寓言说”反驳刘勰认为楚辞中言辞奇诡、夸诞的观点,认为开天门、驾飞龙“如庄周寓言者,可以经责之哉?”

。诸如此类的种种论述,也曾遭到楚辞学者的反驳,如北宋晁补之以“寓言说”反驳刘勰认为楚辞中言辞奇诡、夸诞的观点,认为开天门、驾飞龙“如庄周寓言者,可以经责之哉?”

明代汪瑗、清代林云铭以此为圭臬,解释楚辞奇诡浪漫的特点。但是这种解释仍是以《诗经》为标准,让楚辞的浪漫因子得到符合正统诗教的解释,使得楚辞更符合经义。在为楚辞正名的同时,也是对楚辞艺术特点的一种曲解。由此可以管窥,刘师培对南方文学瑰丽浪漫的艺术特色的肯定,推楚辞为千古文章之祖,认为“南方之文,此其选矣!”是传统屈骚批评走向现代的关捩点。

明代汪瑗、清代林云铭以此为圭臬,解释楚辞奇诡浪漫的特点。但是这种解释仍是以《诗经》为标准,让楚辞的浪漫因子得到符合正统诗教的解释,使得楚辞更符合经义。在为楚辞正名的同时,也是对楚辞艺术特点的一种曲解。由此可以管窥,刘师培对南方文学瑰丽浪漫的艺术特色的肯定,推楚辞为千古文章之祖,认为“南方之文,此其选矣!”是传统屈骚批评走向现代的关捩点。

综上,可以窥见,中国近代是学术思潮异常活跃的时代,近代学者受到学术思潮的浸润,在楚辞研究方面亦表现出由一元走向多元的趋势。训诂考据不再是楚辞学者的至高追求,他们转而追求义理与考证的汇通。近代学者与屈原同处鼎革之际,与屈原建立了天然的情感联系,往往借注骚解骚抒发一己之思,使得近代楚辞学无论在学者群体还是学术成果上均堂庑宏大。无论在楚辞著述还是在楚辞评论方面均不乏佳作。不仅如此,近代楚辞研究著述在研究的方法与内容上也更加多样,在以朴学方法研究楚辞的大潮流下,不少学者着力于阐发楚辞微义,求考据与义理的汇通,打破了乾嘉时期楚辞研究以考据为主的局面,使得近代楚辞学呈现出百花齐放之势。更可贵的是,此期楚辞研究表现出由传统向现代的转变,此时的不少楚辞学者已不拘于以经学之法研究楚辞,而是趋向引用西方理论,旨在重新发掘楚辞的文学价值。