“德性是一种支配我们选择的气质。”

——亚里士多德《尼各马科伦理学》1106 b 36

1.1.如果我们问某人的道德原则是什么,我们最有把握作出正确回答的方式,是研究他的 所作所为 。当然,他可以在他的谈话中主张各种原则,而在行动中又完全无视它们;但当他了解到与某一境况相关的全部事实,并面对行为的各种选择性方式和对“我将做什么”这一问题的各种选择性答案之间作出选择或决定时,他实际所相信的行为原则就会显现出来。行为之所以能以独特的方式展示道德原则,其原因正在于,道德原则的作用就是指导行为。道德语言是一种规定语言。这即是使伦理学值得研究的缘由所在:因为“我应做什么”这一问题,是一个我们无法回避太久的问题。尽管行为问题有时并不及填字谜游戏那么妙趣横生,但行为问题 必须 得以解决这一点也与填字谜游戏不同。我们不能等待下回分解,因为下回讨论的问题也有赖于这些问题的解决。因之,在行为问题日益复杂而令人烦恼的这个世界里,存在着一种对我们据以提出并解答这些问题的语言进行理解的巨大需要。因为有关我们道德语言的混乱,不仅导致理论上的混乱,而且也会导致不必要的实践中的困惑。

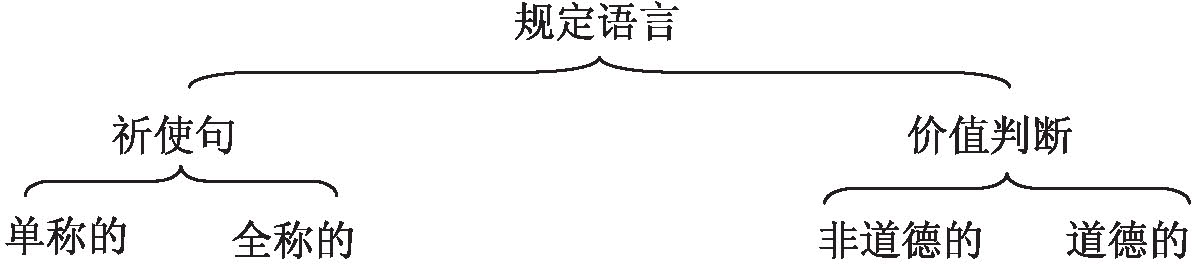

一种业已过时但却依然有用的研究方式是种加属差;如果道德语言属于“规定语言”一类,倘若我们先把规定语言与其他类语言,然后将道德语言与其他类规定语言相互比较和对照一下,那么,我们就很易于理解道德语言的本性。简言之,这即是本书的计划。我将从简单到复杂,先论及最简单的规定语言形式,即通常的祈使句。道德语言的研究者对这类语句的逻辑行为颇有兴趣,因为尽管它比较简单,但它却以一种易于识别的形式,提出了许多困扰伦理学理论的问题。因此,尽管把道德语言“还原”为祈使句并非我的目的之一,但祈使句的研究却是伦理学研究迄今为止最好的开篇。假如读者不能马上明白本书前面部分的讨论与伦理学的相关性,我得要求他不必心急。忽略本书第一部分所阐述的原则,乃是伦理学中许多最隐秘有害的混乱之源。

我将从单称祈使句入手,进而到全称祈使句或普遍原则。对这些语句或原则的讨论,以及对如何逐步取用或反驳它们这一问题的讨论,将使我有机会来描述教与学的程序,描述我们出于这些目的而使用的语言逻辑。因为道德语言最重要的效用之一就在于道德教导,故而,这种讨论与伦理学的相关性将是显而易见的。

然后,我将继续讨论一种规定语言,这种规定语言与道德语言的关系比简单祈使句与道德语言的关系更为接近。这就是非道德价值判断语言——所有那些包含着像“应当”“正当”“善”这类词但不是道德判断的语句。我将试图确立这样一些语句所展示的许多特点,这些特点已使得伦理学研究者们烦恼不堪——我们能在多大程度上合理地理解这些特点,也就能在多大程度上阐明伦理学本身的问题。我还将依次探讨“善”和“应当”这两个最为典型的道德词,先探讨它们的非道德用法,然后讨论其道德用法;并希望在这两种情形中都能表明这些用法具有许多共同的特点。在结论中,我将通过建立一种逻辑模式,把道德语境和非道德语境中的“应当”和“善”的逻辑与祈使句的逻辑联系起来,在这种逻辑模式中,人工概念可以在某种程度上取代日常语言中的价值词,人们是依照一种修正过的祈使语气来定义人工概念的。对于这种逻辑模式,人们大可不必过于严肃对待,我只是把它当作前面讨论的内容非常简略的图式来看的,它本身包含着我必须论述的实质内容。

因此,可以将我所提出的规定语言分类表述如下:

这种分类只是粗略的,在本书中我将逐步使它更精确一些。比如说,读者将会看到,日常语言中的所谓“全称祈使句”就不是严格意义上的全称语句。我也并不以为这种分类已经穷尽所有规定语言的种类,例如,单称祈使句和非道德的价值判断就有许多不同的类型,而且,除了单称祈使句和全称祈使句之外,还有其他类型的祈使句。但这种分类已足以让我们着手研究并说明本书的计划。

1.2.有时候,一些基础语法书的作者们根据语句所表达的陈述、命令或疑问,将语句划分为陈述句、命令句或疑问句。对于逻辑学家来说,这种划分既不够透彻,也不够严格。比如说,逻辑学家们就花费了大量精力力图表明:在陈述语气中,各种语句可能有颇为不同的逻辑特征;把这些语句统统归类于“陈述句”,会让我们忽略它们之间的一些重要区别,从而可能导致严重错误。在本书的后一部分,我们将会明白,那种表达价值判断的陈述句,在逻辑上是如何以一种完全不同于日常陈述句的方式来起作用的。

同样,祈使句也是一种混合语句。一些语法学家在其著作中的相同部分是把“如若我在格兰彻斯特的话!”这类语句作为祈使句来处理的。即使我们撇开这类句子不说,在各种严格意义上的祈使语气的语句中,我们依旧有许多不同的表达(utterance)。诸如军事命令(在阅兵场或其他场合)、建筑师的工程设计书、煎蛋卷和真空吸尘器的使用指南,各种忠告、要求、恳求,以及其他不胜枚举的语句类型,它们的许多功能彼此间都相互重叠。这些不同类型的语句之间的区别,可能会给一位细心的逻辑学家提供在哲学杂志上大作文章的素材,但要做这种性质的工作,还必须大胆才行。因此,我将依照语法学家们的做法,用“命令”这一单称语词来概括语句用祈使语气表达的所有这些类型的东西,而在命令式这一类中,我只作一些很宽泛的划分。我采取这种程序的理由是,我希望引起读者对所有或几乎所有这种类型的语句都共有的特点产生兴趣,读者对这类语句之间的区别无疑是足够熟悉的。基于同样的理由,我将用“陈述”这个词概括由各种典型陈述句所表达的一切,倘若有这种语句的话。这就是说,我将在像“关上门!”这样的语句与“你将要去关上门”这样的语句之间作一个对照。

人们很难否认陈述与命令之间存在一种差别,但更难说出这种差别究竟是什么。它不单是一种语法形式的差别,因为,如果我们不得不去研究一种新发现的语言,我们就应该能够识别(identify)那些分别用来表达陈述和命令的语法形式,而且应该把这些形式称之为“陈述的”和“祈使的”(假如这种语言是以一种使该区分有效的方式来建构起来的话)。这种区分存在于不同语言形式所传达的各种意义之间。人们用这两种语句谈论同一主题(subject-matter),但谈论的方式有所不同。“你将要去关门”与“关上门!”这两个语句所说的,都是指你在即近的将来去关门,但它们对此意的所说所云却大相径庭。一陈述句被用来告诉某人某事是事实,而一祈使句却不然——它被用来告诉某人去使某事成为事实。

1.3.关于人们所主张的或可能会主张的有关祈使句具有意义的方式的理论,是很值得道德哲学家们去考察一番的。道德哲学家们提出了一种非常引人注目的关于道德评价的相似的理论。这种理论表明,在两种语句之间,可能有某种重要的逻辑相似性。让我们先考察一下两种理论,它们与我将在后面称之为“自然主义的”伦理理论类型相似(5.3)。这两种理论都试图把祈使句“还原”为陈述句。第一种理论通过把祈使句描述为表达说话者心灵的陈述来进行这种还原。该理论认为,正如“A是正当的”意味着“我赞同A”一样,我们也可以认为,“关上门”同样意味着“我要你去关上门”。在口语层次上这样说无伤大雅,但在哲学上却容易引起误解。它会产生这样一种后果:如果我说“关上门”而你却(对同一个人)说“别关门”,而我们之间不发生矛盾。这种情况是荒唐的。支持这种理论的人可能会说,尽管没有矛盾,但却有一种愿望上的分歧,而这也足以说明我们的这种感觉:这两个语句彼此间多少有些互不相容(这种“不”具有在“你将不去关门”这个语句中的“不”同样的功能)。但是,这里仍存在困难之处:“关上门!”这个句子似乎是关于关门的事,而不是关于说话者的心灵状态;这如同煎蛋卷的指导(“拿四个鸡蛋……”)是关于煎蛋卷所需鸡蛋的指导,而不是对比顿女士[煎蛋卷时]的心灵之反省分析一样。说“关上门”与“我要你去关门”意思相同,正如说“你将要去关门”与“我相信你将要去关门”两者的意思相同一样。在这两种情形中,把一种关于关门的评论描绘为一种关于我心灵中打算去做的事情之评论,似乎是令人感到奇怪的。但事实上,“相信”或“要求”这两个词都不能作这种解释。“我相信你将去关门”并不是一种关于我的心灵的陈述(除非用一种高度比喻的方式),而是一种关于你关门的试探性陈述,是对于“你将要去关门”的一种更为不确定的说法。同样,“我要求你去关门”也不是一种关于我的心灵的陈述,而是“关上门”这一祈使句的有礼貌的表达方式。除非我们理解了“你将要去关门”的逻辑,否则就无法理解“我相信你将要去关门”的逻辑;同样,除非我们理解了“关上门”,否则就不能理解“我要求你去关门”。因此,这种理论并没有说明任何问题,而与其平行的伦理学理论也同样如此;因为“我赞同A”仅仅是说“A是正当的”的一种更为复杂和迂回的方式。通过上述观察便可证实:这种表达方式不是一种我具有某种可认知的感觉或经常发生的心灵构架的陈述,而是一种价值判断。倘若我问:“我赞同A吗?”我的回答就是一种道德决定,而并非一种对可反省事实的观察。“我赞同A”对于某个并不理解“A是正当的”的人来说是无法理解的,而作为一种解释则比原来的句子更难于理解。

1.4.我想考察的第二种把祈使句还原为陈述句的尝试是由H.G.波耐特博士(Dr.H.G.Bohnert)所提出来的。

我希望能够将这种颇有意义的见解(不带偏见地)以下述陈述来加以概括。这个陈述即:语句“关上门!”与语句“或者你将去关门,或者x将要发生”(x对于被告知者来说是某种坏事情)的意义相同。有一种相似的理论这样主张:它(该语句)所表示的意思与“如果你不关门,x将会发生”的意思相同。这种理论与那种使“A是正当的”和“A是有益于y的”相互等同的伦理学理论是一致的。在这里,y一般被认作是好事情,比如说快乐或避免痛苦。稍后我们将会看到,价值表达往往获得——由于用来衡量它们的标准固定不变——某种描述的力量。因此,在一个明显以功利主义为标准的社会里,如果我们说“公共医疗事业做了大量有益的事”,大家都会明白,我们的意思是说公共医疗事业防止了大量的痛苦、忧愁等等。同样,就具有高度“假设性”的祈使句来说(3.2),波耐特的分析似乎可以成立,因为我们很快就会认识到,人们用祈使句所指向的要么是实现某种目的,要么是防止某种趋于发生的结果。用他自己的例子来说,在一所燃烧着的房子里说“跑!”其意图多少类似于说“你要么快跑,要么就被烧死”。但是,这种意指的目的并不那么容易为人们认识到(祈使句只是在很小的范围内才是“假设的”,或者根本不是“假设的”),在此情况下,根据上述分析,听者很可能对说话者想在“要么”这个词后面添加的东西莫名其妙。人们很难明白,像“请告诉你父亲我打过电话”这样的语句,又如何按照波耐特的理论来加以分析?当然,人们总是可以用“要么某种坏事情将会发生”这样的句子来终止这种分析。但是,这种便宜只有通过把一个规定词加进分析之中才能获得,因为“坏的”是一个价值词,因而是规定性的。同样,伦理学目的论把“正当”解释为“有益于Z的”,这里的“Z”是一种价值词,诸如“满足”或“幸福”之类,这也只是给这些理论本身增加分析此类价值词的困难而已。

我希望能够将这种颇有意义的见解(不带偏见地)以下述陈述来加以概括。这个陈述即:语句“关上门!”与语句“或者你将去关门,或者x将要发生”(x对于被告知者来说是某种坏事情)的意义相同。有一种相似的理论这样主张:它(该语句)所表示的意思与“如果你不关门,x将会发生”的意思相同。这种理论与那种使“A是正当的”和“A是有益于y的”相互等同的伦理学理论是一致的。在这里,y一般被认作是好事情,比如说快乐或避免痛苦。稍后我们将会看到,价值表达往往获得——由于用来衡量它们的标准固定不变——某种描述的力量。因此,在一个明显以功利主义为标准的社会里,如果我们说“公共医疗事业做了大量有益的事”,大家都会明白,我们的意思是说公共医疗事业防止了大量的痛苦、忧愁等等。同样,就具有高度“假设性”的祈使句来说(3.2),波耐特的分析似乎可以成立,因为我们很快就会认识到,人们用祈使句所指向的要么是实现某种目的,要么是防止某种趋于发生的结果。用他自己的例子来说,在一所燃烧着的房子里说“跑!”其意图多少类似于说“你要么快跑,要么就被烧死”。但是,这种意指的目的并不那么容易为人们认识到(祈使句只是在很小的范围内才是“假设的”,或者根本不是“假设的”),在此情况下,根据上述分析,听者很可能对说话者想在“要么”这个词后面添加的东西莫名其妙。人们很难明白,像“请告诉你父亲我打过电话”这样的语句,又如何按照波耐特的理论来加以分析?当然,人们总是可以用“要么某种坏事情将会发生”这样的句子来终止这种分析。但是,这种便宜只有通过把一个规定词加进分析之中才能获得,因为“坏的”是一个价值词,因而是规定性的。同样,伦理学目的论把“正当”解释为“有益于Z的”,这里的“Z”是一种价值词,诸如“满足”或“幸福”之类,这也只是给这些理论本身增加分析此类价值词的困难而已。

把祈使句还原为陈述句颇有诱惑力,且与那种以所谓“自然主义的”方式来分析价值词的诱惑力具有同一来源。这就是人们关于陈述句的那种感觉,即,被认为是惟一的那种“严格的”陈述句是不容怀疑的,而其他语句则恰恰相反。因此,为了使其他语句也无可怀疑,就需表明它们是

真正的

陈述句。当所谓意义的“证实主义”理论普遍流行时,人们的上述感觉更加深了。证实主义理论在其本身的范围内是一种卓有成效的理论。粗略地说,这种理论主张,若某一语句为真,则必定存在某种与之相应的事实,否则它就没有意义。现在,这种理论是对于某类语句(典型的陈述句)获得意义方式的解释理论中颇有前途的一种。显而易见,如果我们宣称某一语句表达了一种事实陈述,而我们不了解当该语句为真时的实际情况可能如何,那么,这一语句(对我们来说)就是无意义的。就陈述事实来说,这种意义标准是有效的,但倘若我们不加区别地把这种标准运用于各种并不表达事实陈述的语句时,就会招致麻烦。祈使句不符合这种标准,那些表达道德判断的语句也可能不符合这种标准。但这仅仅表明,它们不能在这一标准规定的意义上表达陈述,而这一意义可能是一种较正常用法的意义更为狭窄的意义。所以,这并不意味着它们是无意义的,或者甚至也不意味着它们的意义具有一种任何逻辑规则都无法适合其应用的特点。

1.5.那种对于惟有“严格意义上的陈述句”才不容怀疑的感觉居然可以(令人惊奇地)经受住了这样一个发现,即:我们日常语言中的许多完全有意义的语句并不能还原为陈述句。这种感觉之所以保存下来,在于这样一个假设:我们所发现的这些语句的任何意义都必然地在逻辑上处在低于陈述句的地位。该假设已经导致像A.J.艾耶尔教授这样的一些哲学家们在将其极有价值的研究扩展到阐述道德判断之本性的过程中,作出了一些无关紧要却又引起许多不必要的抗议风潮的评论。

艾耶尔的理论实质是:道德判断在日常生活中发挥作用的方式是不同于陈述语句的,他的证实标准提供了划分这种区别的依据。但是,由于其陈述观点的方式,由于他把道德判断与其他那些(完全不同的)按照证实标准不属于陈述句类型的语句等同起来,从而引起了一场至今尚未平息下来的混乱。由于对祈使句的处理方式相似,所有这些争论都密切平行——似乎与艾耶尔站在同一条战线上的作者关于祈使句的看法都为同一类型,如同他们对道德判断的看法也同样如此一般。假定我们认识到了祈使句不同于典型陈述句这一明显事实,进而言之,假定我们只是把典型陈述句视为无可怀疑的;那么,我们就会很自然地说:“祈使句并不陈述任何事情,它们只表达愿望。”正如我所考察的第一种理论那样,在口语范围内,说祈使句表达愿望乃是平常的;如果某人说:“把我的名字从这上面删掉”,那么,我们确乎可以说他所表达的是一种将其名字从这上面删掉的愿望。但尽管如此,“表达”这个词的极端暧昧性可能会带来哲学上的混乱。如果我们谈到表达陈述、意见、信念、数学关系等等,而且假如我们只是在这些意义中的一种意义上来使用表达这个词,那么,尽管这种理论告诉我们的东西寥寥无几,也无妨碍。然而不幸的是,人们也把这个词用于不同于这些意义的方面,而且,艾耶尔(在谈到道德判断时)还把“表明”(evince)这个词作为表达一词的近似同义语来使用,这就很危险了。我们可以说艺术家、作曲家和诗人们表达着他们自己的感情和我们的感情;也可以说诅咒表达着愤怒,而在舞台上跳舞则表达着欢乐。因之,说祈使句表达愿望可能使粗心大意的人设想我们在使用某一祈使句时发生的事情是:我们内心涌动一种渴望,当压力大得无法忍受时,便通过说一句祈使句来给这种渴望制造一个发泄渠道。当我们把这种解释应用到像“给门装上撞锁和塑料把手”这样的语句中时,就显得不真实可信了。况且,价值判断似乎也不符合这种证实标准,在某种意义上,价值判断确实像祈使句那样具有规定性,而且没有我们所说的那类问题。在口语范围内,说“A是善的”这一语句是被用来表达对A的赞同,这完全无可厚非(《简明牛津英语辞典》上说:“赞同……即宣布……为善”);但如果我们以为所表达的这种赞同是我们内心的一种特别热烈的感情,就会在哲学上导致误解。如果地方政府的长官通过指派其下级写信给我,表达他对我的城市计划的赞同,信中说:“长官赞同你的计划”,或者说:“长官认为你的计划是最好的一个计划”,这时候,我总不至于去雇用一位私人侦探去观察这位长官的情绪表征,以证实其部下的信函吧。在这种情况下,他让部下给我写这封信

也就是

赞同我的计划。

艾耶尔的理论实质是:道德判断在日常生活中发挥作用的方式是不同于陈述语句的,他的证实标准提供了划分这种区别的依据。但是,由于其陈述观点的方式,由于他把道德判断与其他那些(完全不同的)按照证实标准不属于陈述句类型的语句等同起来,从而引起了一场至今尚未平息下来的混乱。由于对祈使句的处理方式相似,所有这些争论都密切平行——似乎与艾耶尔站在同一条战线上的作者关于祈使句的看法都为同一类型,如同他们对道德判断的看法也同样如此一般。假定我们认识到了祈使句不同于典型陈述句这一明显事实,进而言之,假定我们只是把典型陈述句视为无可怀疑的;那么,我们就会很自然地说:“祈使句并不陈述任何事情,它们只表达愿望。”正如我所考察的第一种理论那样,在口语范围内,说祈使句表达愿望乃是平常的;如果某人说:“把我的名字从这上面删掉”,那么,我们确乎可以说他所表达的是一种将其名字从这上面删掉的愿望。但尽管如此,“表达”这个词的极端暧昧性可能会带来哲学上的混乱。如果我们谈到表达陈述、意见、信念、数学关系等等,而且假如我们只是在这些意义中的一种意义上来使用表达这个词,那么,尽管这种理论告诉我们的东西寥寥无几,也无妨碍。然而不幸的是,人们也把这个词用于不同于这些意义的方面,而且,艾耶尔(在谈到道德判断时)还把“表明”(evince)这个词作为表达一词的近似同义语来使用,这就很危险了。我们可以说艺术家、作曲家和诗人们表达着他们自己的感情和我们的感情;也可以说诅咒表达着愤怒,而在舞台上跳舞则表达着欢乐。因之,说祈使句表达愿望可能使粗心大意的人设想我们在使用某一祈使句时发生的事情是:我们内心涌动一种渴望,当压力大得无法忍受时,便通过说一句祈使句来给这种渴望制造一个发泄渠道。当我们把这种解释应用到像“给门装上撞锁和塑料把手”这样的语句中时,就显得不真实可信了。况且,价值判断似乎也不符合这种证实标准,在某种意义上,价值判断确实像祈使句那样具有规定性,而且没有我们所说的那类问题。在口语范围内,说“A是善的”这一语句是被用来表达对A的赞同,这完全无可厚非(《简明牛津英语辞典》上说:“赞同……即宣布……为善”);但如果我们以为所表达的这种赞同是我们内心的一种特别热烈的感情,就会在哲学上导致误解。如果地方政府的长官通过指派其下级写信给我,表达他对我的城市计划的赞同,信中说:“长官赞同你的计划”,或者说:“长官认为你的计划是最好的一个计划”,这时候,我总不至于去雇用一位私人侦探去观察这位长官的情绪表征,以证实其部下的信函吧。在这种情况下,他让部下给我写这封信

也就是

赞同我的计划。

1.6.就单称祈使句来说,不存在任何可与表示“态度”的那种价值判断之赞同论相类似的东西。

但关于全称祈使句却有可能建立这样一种理论。假如某人说:“不要对人落井下石”,我们就会很自然地说,他表达的是关于落井下石之行为的一种态度。要准确地定义这种态度或建立一种认识该态度的标准是极端困难的,正如我们很难准确地说

道德

赞同相对于其他类型的赞同而言是什么一样。要刻画由全称祈使句所表示的态度之特征,惟一可靠的方式是说“人们不应该(或应该)做某事”;而要刻画由道德判断所表示的态度之特征,惟一可靠的方式则是说“做某事是错误的(或正当的)”。对某一确定的实践持一种“道德赞同”态度,即是具有一种在适当时机认为该实践是正当的气质倾向;或者说,如果“认为”本身是一个倾向性的词,那么,这种道德赞同态度就是认为该实践是正当的;而我们认为其正当的想法,可能是由我们的行为以某些方式泄露或展示出来的。行为主义者可能会说是由我们的行动以某种方式构成的(首先,当时机来临之际,我们便做出这种行动;然后说它们是正当的,继而又用别的方式来赞许这些行为;如此等等)。但在所有这些情况下,当某人认为某一类型的行为是正当的时候,他究竟在想

什么

?对此我们是无法解释的。同样,如果我们说:“不要对某人落井下石”表示了要人们不应该打他之类的态度(或者说,这句话表示了憎恶打人的态度或对于打人的一种“反态度”),那么,对于某个并不理解我们正在解释的语句的人,我们原本就不应该对他说任何可以理解的事情。

但关于全称祈使句却有可能建立这样一种理论。假如某人说:“不要对人落井下石”,我们就会很自然地说,他表达的是关于落井下石之行为的一种态度。要准确地定义这种态度或建立一种认识该态度的标准是极端困难的,正如我们很难准确地说

道德

赞同相对于其他类型的赞同而言是什么一样。要刻画由全称祈使句所表示的态度之特征,惟一可靠的方式是说“人们不应该(或应该)做某事”;而要刻画由道德判断所表示的态度之特征,惟一可靠的方式则是说“做某事是错误的(或正当的)”。对某一确定的实践持一种“道德赞同”态度,即是具有一种在适当时机认为该实践是正当的气质倾向;或者说,如果“认为”本身是一个倾向性的词,那么,这种道德赞同态度就是认为该实践是正当的;而我们认为其正当的想法,可能是由我们的行为以某些方式泄露或展示出来的。行为主义者可能会说是由我们的行动以某种方式构成的(首先,当时机来临之际,我们便做出这种行动;然后说它们是正当的,继而又用别的方式来赞许这些行为;如此等等)。但在所有这些情况下,当某人认为某一类型的行为是正当的时候,他究竟在想

什么

?对此我们是无法解释的。同样,如果我们说:“不要对某人落井下石”表示了要人们不应该打他之类的态度(或者说,这句话表示了憎恶打人的态度或对于打人的一种“反态度”),那么,对于某个并不理解我们正在解释的语句的人,我们原本就不应该对他说任何可以理解的事情。

我想强调的是,我并不是企图反驳这些理论。它们都具有这样一种特征,即:如果用日常语词来说,就它们的主要论点来看,它们所谈的并没有什么可以反对的地方。但是,当我们试图理解它们是如何解释那些致使它们苦恼的哲学困惑时,我们不得不把它们解释为是不可信的;或者发觉它们只不过是在用一种更为复杂的方式解决这些相同的问题而已。包含着“赞同”这一术语的语句是如此难以分析,以至于用这种概念去解释道德判断的意义已不合常情。因为在我们知道“赞同”这个词以前,我们早已学会了道德赞同;同样,用愿望或者别的感情或态度来解释祈使语气的意义,也可能有悖常理。因为在我们知道“愿望”“欲望”“憎恶”等比较复杂的概念之前,我们早已学会了如何对各种命令作出反应,又如何去使用各种命令。

1.7.现在,我们必须考察另一类理论,这些理论是与我们刚才考察的那一类理论同时提出来的。其主张是,道德判断或祈使句在语言中的功能(此类理论常常将这两者等同起来),是在因果意义上影响听者行为或情绪的。R.卡尔纳普教授就写道:

实际上,价值陈述不外乎是以一种使人误解的语法形式提出的命令。它可以影响人们的行动,这些影响可能与我们的愿望相符或不符;但它既不为真,也不为假。

艾耶尔教授也写道:

伦理学语词不仅仅是用来表达感情。它们还适合于引发感情,因而也适合于刺激行动。的确,它们中的一些被人们以这样一种方式给予它们所在的语句以命令的效果。

在更近时期,斯蒂文森教授也精心论证了这种观点。

在此,我们又遇到这样一种理论,它在口语层次上可能无伤大雅,但由于它把使用命令或道德判断的过程等同于其他在事实上明显不同的过程,因而产生了一些哲学错误。

在此,我们又遇到这样一种理论,它在口语层次上可能无伤大雅,但由于它把使用命令或道德判断的过程等同于其他在事实上明显不同的过程,因而产生了一些哲学错误。

确实,如果一个人诚实忠厚,那么他在使用祈使句时,他的意图是想让其祈使句所指涉的那个人去

做

某事(即他命令该人去做某事)。就命令而言,这一点确为诚实的检验标准,正如只有当说话者相信某一陈述时我们才能认为该陈述是诚实的一样。而且,正像我们稍后将要看到的那样,对于诚实地赞成由某个其他的人所给出的命令或他所作出的陈述,也可采用类似的标准。但这些理论并不是这个意思,而是认为:一种命令的功能是对听者产生因果性影响,或者是要他去做某事,而这样说可能会使人产生误解。在日常说法中,说我们使用一种命令的意图是要某人去做某事并无妨害;但从哲学上说,却必须做一种重要的区分。从逻辑上说,

吩咐

某人去做某事的过程与

使

他去做某事的过程是完全不同的。

我们可以通过考察陈述情形中一种类似的情况来说明这种区别。告诉某人某事是事实,这在逻辑上不同于使他(或试图使他)相信它。在告诉某人某事是事实之后,如果他不相信我们所说的,我们就可以着手以一种完全不同的过程试图使他相信这一点(试图说服他或使他相信我们所说的是真的)。任何人在试图解释陈述句的功能时,都不会说他们是企图说服某人,使他相信某事是事实。所以同样无任何理由说命令是企图说服某人或使某人去做某事。在这里,我们也是先吩咐某人去做某事,然后,如果他不打算去做我们所说的事情,我们就可以着手另一完全不同的过程试图使他去做这件事。因此,我们前面已经引述过的“给门装上撞锁和塑料把手”这一操作指南,并非想

刺激

木工去行动,因为我们可以使用别的方法来刺激他。

我们可以通过考察陈述情形中一种类似的情况来说明这种区别。告诉某人某事是事实,这在逻辑上不同于使他(或试图使他)相信它。在告诉某人某事是事实之后,如果他不相信我们所说的,我们就可以着手以一种完全不同的过程试图使他相信这一点(试图说服他或使他相信我们所说的是真的)。任何人在试图解释陈述句的功能时,都不会说他们是企图说服某人,使他相信某事是事实。所以同样无任何理由说命令是企图说服某人或使某人去做某事。在这里,我们也是先吩咐某人去做某事,然后,如果他不打算去做我们所说的事情,我们就可以着手另一完全不同的过程试图使他去做这件事。因此,我们前面已经引述过的“给门装上撞锁和塑料把手”这一操作指南,并非想

刺激

木工去行动,因为我们可以使用别的方法来刺激他。

对于道德哲学来说,这种区别非常重要,因为事实上,这种认为道德判断之功能是说服的提议,导致了一种把道德判断之功能与宣传之功能区别开来的困难。

因为我想使人们注意命令与道德判断的某些相似性,并把这两者都划归为规定语句,所以我尤其要求我自己避免把这两者中的任何一种与宣传混淆起来。如同经常出现在哲学中的情况那样,在这里,我们也混淆了两种区别。第一种区别是陈述语言与规定语言之间的区别。第二种区别是告诉某人某事与使他相信(或做)别人告诉他的某事之间的区别。只要我们稍加考虑就会清楚,这两种区别既殊为不同,又相互重叠。因为我们可以告诉某人某事是事实,或者吩咐某人去做某事,在这里,不存在任何说服(或影响,或引诱,或促使)的企图。如果这个人不想同意我们所告诉他的事情,那么我们就可能诉诸夸张巧辩、宣传鼓动、额外编造事实、心理诡计、恐吓威胁、贿赂、折磨、冷嘲热讽、许诺保护以及各种各样的其他权宜之计。所有这些都是引诱或促使他去做某事的方式,前四种也是促使他相信某事的方式,其中没有一种是告诉他某事的方式,尽管那些运用语言的方式也许告诉了他各种事情。倘若我们把这些方式视为引诱或说服的权宜之计,则这些方式成功与否就只能通过它们的效果来加以判断了,亦即通过看此人是否相信或者是否做我们正力图促使他相信或促使他去做的事,来判断这些方式是否成功。至于用来说服他的手段是公道的,还是污秽的,这无关宏旨,只要这些手段能说服他就行。因此,当某一个人意识到别人正在试图说服自己时,他对这一意识的自然反应便是:“

他

正在试图游说我,我必须警惕,切莫让他偏执地左右我的决定;我必须在这件事情上拿定主意,保持自己作为一个自由责任之主体的地位。”哲学家们不应鼓励这种对道德判断的反应。另一方面,对于某人告诉我们某事是事实或者他吩咐我们去做某事(比如说,给门装上撞锁)来说,我们并不会自然地作出上述那些反应。吩咐某人去做某事,或告诉某人某事是事实,都是对“我将做什么”或“这些事实是什么”之问题的回答。我们回答这些问题后,听者便知道去做什么或事实真相是什么——假如我们告诉他的是正确的话。他并不必然会因此而

受到影响

,而倘若他没有受到影响,我们也没有失败。因为他可以决定不相信我们或不服从我们,仅仅告诉他事实真相并未做任何事情——也未试图去做任何事情——来阻止他不相信我们或不服从我们。但说服并不针对一个作为理性主体并正在问他自己(或我们)“我该做什么”的人,因为它不是对这样或别的问题的回答,而是一种

使

他用一种特殊方式来回答它的企图。

因为我想使人们注意命令与道德判断的某些相似性,并把这两者都划归为规定语句,所以我尤其要求我自己避免把这两者中的任何一种与宣传混淆起来。如同经常出现在哲学中的情况那样,在这里,我们也混淆了两种区别。第一种区别是陈述语言与规定语言之间的区别。第二种区别是告诉某人某事与使他相信(或做)别人告诉他的某事之间的区别。只要我们稍加考虑就会清楚,这两种区别既殊为不同,又相互重叠。因为我们可以告诉某人某事是事实,或者吩咐某人去做某事,在这里,不存在任何说服(或影响,或引诱,或促使)的企图。如果这个人不想同意我们所告诉他的事情,那么我们就可能诉诸夸张巧辩、宣传鼓动、额外编造事实、心理诡计、恐吓威胁、贿赂、折磨、冷嘲热讽、许诺保护以及各种各样的其他权宜之计。所有这些都是引诱或促使他去做某事的方式,前四种也是促使他相信某事的方式,其中没有一种是告诉他某事的方式,尽管那些运用语言的方式也许告诉了他各种事情。倘若我们把这些方式视为引诱或说服的权宜之计,则这些方式成功与否就只能通过它们的效果来加以判断了,亦即通过看此人是否相信或者是否做我们正力图促使他相信或促使他去做的事,来判断这些方式是否成功。至于用来说服他的手段是公道的,还是污秽的,这无关宏旨,只要这些手段能说服他就行。因此,当某一个人意识到别人正在试图说服自己时,他对这一意识的自然反应便是:“

他

正在试图游说我,我必须警惕,切莫让他偏执地左右我的决定;我必须在这件事情上拿定主意,保持自己作为一个自由责任之主体的地位。”哲学家们不应鼓励这种对道德判断的反应。另一方面,对于某人告诉我们某事是事实或者他吩咐我们去做某事(比如说,给门装上撞锁)来说,我们并不会自然地作出上述那些反应。吩咐某人去做某事,或告诉某人某事是事实,都是对“我将做什么”或“这些事实是什么”之问题的回答。我们回答这些问题后,听者便知道去做什么或事实真相是什么——假如我们告诉他的是正确的话。他并不必然会因此而

受到影响

,而倘若他没有受到影响,我们也没有失败。因为他可以决定不相信我们或不服从我们,仅仅告诉他事实真相并未做任何事情——也未试图去做任何事情——来阻止他不相信我们或不服从我们。但说服并不针对一个作为理性主体并正在问他自己(或我们)“我该做什么”的人,因为它不是对这样或别的问题的回答,而是一种

使

他用一种特殊方式来回答它的企图。

因此,人们不难看出,所谓道德判断的“祈使理论”究竟为何会招致它所引起的那些抗议的缘故所在了。因为这种理论不单是建立在对道德判断之功能的误解基础上,而且也建立在对命令之功能的误解基础上,并将它们两者同化,所以这种理论似乎是对道德学说之合理性的诘难。但如果我们意识到,不论命令与陈述有多大不同,在这样一点上它们却是相同的,即:它们都是要告诉某人某事,而不是想去影响他,这样,让人们注意命令与道德判断的相似性也就有益无害了。因为正如我们将要表明的那样,由于命令像陈述一样本质上是用来回答理性主体所提出的那些问题的,因而命令与陈述一样都受着逻辑规则的支配。这意味着道德判断也受逻辑规则的支配。我们还记得,那位最伟大的理性主义者康德就是把道德判断称作祈使句(律令)的,尽管我们也必须牢记,他是在广义上使用祈使句(律令)这一词语的。

而且,尽管道德判断在某些方面与祈使句相同,但在其他方面,它们又有区别(11.5)。

而且,尽管道德判断在某些方面与祈使句相同,但在其他方面,它们又有区别(11.5)。

2.1.为了说明祈使句与陈述句之间的差异,分析这两种类型的语句以弄清它们共有的意义因素,从而将两者的本质差异分离出来,将是颇有裨益的。因为我已经在前面提到过的一篇文章(1.4)中作过这种尝试,所以我在此将尽可能简明地谈谈这个问题。

我们已经注意到,“你将去关门”与“关上门”这两个语句都是关于同一件事的,即你要在最近的将来关门,但它们却又被用来说关于这件事的不同方面。那些在各自情形中涉及它们所说事情的口语语句或书写语句之诸部分之所以不同,纯粹只是一种语法的偶然结果。让我们通过书写下列在两种情形中都一致的短语,来指称它们两者所说的那件事,以重新将上述两个语句改写得更清楚些吧。这一短语可写为:

你要在最近的将来关门。

然后,我们将不得不再附加某些东西——在各自情形中所附加的东西互不相同——它们将补充各语句所传达的其他意义。迄此为止,我们所作的研究已将这些语句所指的意义很清楚地告诉我们了。然而这并未告诉我们说话者正在说的是什么。我们不知道,他是在陈述你要在最近的将来关门是将要发生的事情,或已成为事实呢,还是在吩咐我们去使关门成为事实,抑或是在告诉我们别的事情?因此,为了使这一语句完整,还须附加某些东西以告诉我们这一点。我们可以写出下述两个语句,以便使这些语句分别为一个命令句或陈述句。

请很快关上门。

是的,你很快将关上门。

这两个语句与下列标准英语语句相对应:

关上门。

你将要去关门。

我们需要一些技术性术语来指称这些语句的不同部分。拙文所采用的那些术语都不令人满意,因此,我将造一些全新的词。我将把两种语气共同的部分(“你要在最近的将来关门”)叫做 指陈 (phrastic);把命令和陈述之不同的语句部分(“是的”或“请”)称为 首肯 (neustic)。李德尔(Liddell)和司各特(Scott)的《希腊语词典》的读者们将会认识到这两个术语的恰当性。“phrastic”源于一个希腊词,其意为“指示或指出”,而“neustic”则源于另一个希腊词,其意为“点头同意”。这两个词的使用与祈使性说法和陈述性说法没有关系。一个含有指陈和首肯的语句之说法可以形象化为如下形式:(1)说话者指出或指示出他准备去陈述的是事实,或命令的将成为事实;(2)他点头,仿佛说“这 是 事实”或“干吧”。然而他必定以一种不同的方式点头,因而来表示其中的某一种意思。

2.2.现在清楚了:如果我们要找出陈述与命令之间的本质差异,我们就不得不留意这种首肯,而不必留意那种指陈。但就“首肯”这一单词的用法所指示的来看,在陈述性首肯与祈使性首肯之间,仍然存在某种共同的东西。也就是说,还存在着“点头”这一共同概念。这种共同的东西是通过任何一个认真使用语言的人所造成的,人们不仅仅是用引号来提示它或引用它,对于

说

(和意指)任何事情来讲,这种共同的东西都是本质性的。在书面语言中,引号的缺乏象征着我正在谈论的那种意义要素。在不加引号的情况下书写一个语句,就像签署一张支票一样;而在引号内书写这个句子,则像开出一张不签名的支票一样,也就是告诉某人怎样开支票。我们可以有这样一种约定俗成:对于我们正提及但不是正在使用的语句可以不加引号;相反,当我们正认真使用一个语句时,我们却点头首肯,或在写的时候作一些特别标记。在弗雷格、罗素和怀特海的逻辑体系中,“断定符号”(assertion symbol)有许多其他功能,其中之一,便是意指一个语句的使用和确认。

在此功能中,断定符号可能既适用于命令,也适用于陈述。也许我们可以使语言稍微紧凑一些,对命令和陈述两者都使用“确认”这个词。

在此功能中,断定符号可能既适用于命令,也适用于陈述。也许我们可以使语言稍微紧凑一些,对命令和陈述两者都使用“确认”这个词。

与此确认符号(affirmation sign)密切相连的,可能是听者用来表示同意或认同的那种符号。使用这种认同符号(a sign of assent),也就等于是用代名词——在必要的地方加以变动——等来重复这个语句。因此,如果我说:“你将要去关门”,而你回答说:“是的”,那么这就是一种认同符号了,它等同于“我将要去关门”。如果我说:“关上门!”而你回答说:“是!是!先生。”这同样也是一种认同符号。如果我想表达与此相同的意思,我就可以说:“让我去关门”或“我将关门”(在此,“我将”不是一种预计,而是一种决意或一种允诺的表达)。由此,我们可能会发现一条考察陈述与命令之本质差异的线索:这一线索存在于对命令和陈述的认同所包含的意味之中,而正如我已说过的那样,对它们的认同所包含的意味与最初对它们的确认中所包含的东西密切相连。

如果我们认同一种陈述,那么,当且仅当我们相信该陈述为真(即相信说话者所说的),人们才会说,我们的认同是真诚的。另一方面,我们认同一种以第二人称[身份]向我们发出的命令时,当且仅当我们做或决意去做说话者叫我们去做的事情时,人们才会说,我们的认同是真诚的。如果我们不做这件事而只是决意以后再做,那么,当做这件事的时机成熟而我们又不做时,人们就会说我们改变了主意,我们不再坚持认同我们以前所表达的意见了。说我们无法真诚地认同一种以第二人称[身份]向我们发出的命令,且 同时 又说我们在执行这一命令的时机已经成熟时,而我们又有(身体的和心理——逻辑的)能力去执行该命令却不执行它,这种说法只是一种同义反复。同样,说我们不能真诚地认同一种陈述,而 同时 又不相信这一陈述,也是一种同义反复。因此,我们可以暂时这样来描绘陈述与命令的差异:对前者(陈述)的真诚认同必然包括 相信 某事的意思,而对后者(命令)的真诚认同则必然包括 做 某事的意思(在时机合适并为我们力所能及的情况下)。但这么陈述过于简单化了,稍后(11.2)我们将予以限定。

至于第三人称的命令,认同它也就是和发命令者一起确认它。就第一人称的命令(“让我们做某事吧”)和决意(“我将做某事”)而言——这种命令和决意彼此密切相连——确认与认同是相互统一的。从逻辑上说,一个人不可能不认同他自己确认的事情(即令他可以不是真诚地确认这件事情)。

2.3.必须说明的是,我在使用“确认”这个词时,该词并不是与“否认”相对立的。我们既可以确认一个肯定句,也可以确认一个否定句。否认符号“不”是陈述句与祈使句两者之指陈的正常部分,因此我们不应该写“你将不去关门”,而应写“是的,你不会很快关门”;我们也不说:“不要关门”,而说:“请不要很快关门”。包含有“可以”一词的模态语句似乎可以用对首肯的否认来加以表述,因此,“你可以关门”(同意)可以写成“我没有叫你不去关门”,后者又可转换成“你不想很快关门?请别这样”。同样,“你可以准备去关门”这一语句,也可转换成“我没有说你不想关门”或“你不想很快关门?不!”但是,这些语句就变得很复杂了,对此我们不必深究。

在前面提及的那篇文章中,我已经指明,对于那些普通的逻辑连词“如果”“和”“或者”等,在其日常用法中都与否定符号一样,我们最好也把它们作为语句之指陈部分来加以处理。这意味着它们是陈述句与祈使句之间的共同基础。“全部”和“一些”这些量词也是如此,对它们某种限定我稍后再谈(1.5)。现在我还不敢肯定,在日常语言中,这些词的逻辑行为是不是在祈使句和陈述中都以差不多相同的方式而起作用,但可以肯定,即便有所不同,其差异也纯粹是一种语法上的偶然差异而已。在我们重新修订的祈使句的指陈中,通过使用日常逻辑连词——如同我们在陈述语气中使用它们一样,我们就可以用修正过的祈使语气来做任何我们现在用自然的祈使语气所做的事情。从下述事实中我们便可清楚地看到这一点:通过一迂回婉转的方式,我们总是可以使一陈述句为真,以替换一简单命令(如:“使‘琼斯将要去关门或插上门闩’这一陈述句为真”),而不是发布一简单命令(如:对琼斯说:“关上门或把门闩插上”)。然而,我们不能把这一点解释为是对陈述语气之逻辑“首要性”的一种承认(无论我们怎样解释),因为我们还有其他方式来做同样的事情——例如,我们可以不说:“琼斯下午五点关上了门”,而说“‘让琼斯下午五点关门’的命令(实际的或想象的都行)已被琼斯执行”。在此程序中,惟一的限制是由于这样一种事实——稍后(12.4.)我们还会涉及——即:祈使语气远不及陈述语气丰富,特别是在时态上更是如此。

由于祈使语气和陈述语气共同的指陈因素所致,也使它们整个与其所指涉的实际事态或可能事态有密切关系。“你很快关门”这一指陈所指涉的是一种可能事态,并不受尔后发生的事情影响。祈使句与陈述句两者都必定指涉它们将要指涉的那种事态。这意味着,祈使句和陈述句一样,也可能带有那种所谓意义证实理论所关注的弊端;因为这种弊端作为一种指陈的弊端与陈述本身毫无关系;那些作如是观的人们被引入歧途了。一语句无法意指的方面之一,是它无法指涉一种可以证明是同一的事态。因此根据同样的理由,“上帝是绿色的”和“使上帝成为绿色的”这类语句毫无意义,即是说,我们不知道“绿色的上帝”是指什么东西。有些语句也可能因为同样理由而无法为某个人理解,尽管这些语句对另一个人来说是完全有意义的。例如,对于那些不知道转舵为何物的人来说,“转舵”这种命令就毫无意义了。倘若人们认为证实标准是对除陈述句之外所有其他语句之意义性的诘难,则这种标准就太不幸了:仿佛“关上门”这一语句和“Frump the bump”一样都毫无意义。

由于逻辑连词出现在祈使句和陈述句两者的指陈之中,故祈使句和陈述句一样也往往带有另一种弊端。就陈述句来说,这种弊端被称为自相矛盾,而自相矛盾这一术语也同样适用于祈使句。任何命令和陈述一样,相互间都可能发生矛盾。即便这不是一种正规说话方式,我们也很可能会采用它,因为在命令中,它所引起人们注意的特征与人们通常称之为矛盾的特征是同一的。让我们考察一下下述例子,它取自坎宁安勋爵的自传。

该例说的是,在一艘作为旗舰的巡洋舰上,海军上将和该舰的舰长差不多是同时对舵手大喊起来,以避免一次相撞,一位大喊“左满舵!”而另一位则大喊:“右满舵!”坎宁安勋爵把这两个口令称作“相反的命令”,而且在严格的亚里士多德式意义上

[1]

,这两个口令也确实如此。由此可以推出,这两个口令彼此间相互矛盾,在此意义上,它们的关联也自相矛盾。它们之间的这种关系与“你准备左满舵”和“你准备右满舵”这两个预计之间的关系是一样的。当然有些命令可以在没有相互对立的情况相互矛盾,“关上门”就只与“别关门”相互矛盾。

该例说的是,在一艘作为旗舰的巡洋舰上,海军上将和该舰的舰长差不多是同时对舵手大喊起来,以避免一次相撞,一位大喊“左满舵!”而另一位则大喊:“右满舵!”坎宁安勋爵把这两个口令称作“相反的命令”,而且在严格的亚里士多德式意义上

[1]

,这两个口令也确实如此。由此可以推出,这两个口令彼此间相互矛盾,在此意义上,它们的关联也自相矛盾。它们之间的这种关系与“你准备左满舵”和“你准备右满舵”这两个预计之间的关系是一样的。当然有些命令可以在没有相互对立的情况相互矛盾,“关上门”就只与“别关门”相互矛盾。

人们可能会认为,排中律并不适用于命令。然而,如果这意思是说,在这一方面命令是别具一格的,那就错了。很清楚,如果我不说:“关上门”,在逻辑上这并不迫使我说:“别关门。”我可以说:“你可以关上门,也可以不关门”;或者我可以一言不发。但同样,如果我不说:“你将要去关门”,逻辑上也不强迫我说:“你不要去关门。”我可以说:“你可能要去关门,也可能不去关门”;或者我可以什么也不说。但是,倘若我问自己:“我是去关门呢,还是不去关门?”由于回答这一问题有多种语词,所以,除非我根本拒绝回答这个问题,否则我就要回答:“我将要去关门”,或回答:“我将不去关门”。而“我可能会去”则不是对这一问题的一种回答。同样,如果有人问我:“关不关门?”倘若我想回答这一问题,就不得不回答:“关门”,或者回答:“不关门”。实际情况是:我们的语言拥有用一种三重语值方式(three-valued way)来说的多种方式,也拥有用一种二重语值方式(two-valued way)来说的多种方式。而在陈述语气和祈使语气中,三重语值方式与二重语值方式都适用。

还可以用另一种方法来表明,简单祈使句在正常情况下是二重语值的。这种方法就是指出,给一位弈棋者出的主意如“下一步走你的后,或不走你的后”是分析性的[对于分析性的这一术语,我将在下面(3.3)作出界定]。这句话对棋手到底走哪步棋并未提供任何肯定的指导,就好像“或会下雨,或不会下雨”这一语句没有告诉我任何关于天气的情况一样。

如果简单祈使句的逻辑是三重语值的,那么,我上面引用的那个语句就不是分析性的,它会在肯定的意义上排除第三种可能性,即既不走后,也不要不走后。这种形式的祈使句的选言式并不总是分析性的。例如,人们会很自然地以为,“或者待着,或者别待着”的意思是“别挡住门口”,但这与祈使句本身毫无关系;它只是这个语句之指陈的一种特征而已,只要我们将它与类似的陈述句“你准备待着或不准备待着”比较一下,就会很清楚地看到这一点(你待着或别待着的意思即是要你别站在门口发呆)。

如果简单祈使句的逻辑是三重语值的,那么,我上面引用的那个语句就不是分析性的,它会在肯定的意义上排除第三种可能性,即既不走后,也不要不走后。这种形式的祈使句的选言式并不总是分析性的。例如,人们会很自然地以为,“或者待着,或者别待着”的意思是“别挡住门口”,但这与祈使句本身毫无关系;它只是这个语句之指陈的一种特征而已,只要我们将它与类似的陈述句“你准备待着或不准备待着”比较一下,就会很清楚地看到这一点(你待着或别待着的意思即是要你别站在门口发呆)。

2.4.从命令可能相互矛盾这一事实中,我们可以推出如下结论:为了避免自相矛盾,命令也必须像陈述一样遵守某些逻辑规则。这些规则即是那些用于所有已包含在这些命令内的词语的规则。就某些词语而言——所谓逻辑词——这些规则就是给这些词语以其拥有的全部意义的规则。因此,了解“全部”这个词的意义,即是了解一个人无法在没有自相矛盾的情况下说某些事情,比方说,“全部人都是要死的,苏格拉底是一个人,但苏格拉底却是不死的。”如果读者思考一下,他怎样才能判别某个人是否知道“全部”这个词的意义?他会明白他所能采取的惟一方式是,找出那个人所思考的为那些含有“全部”这个词的语句所蕴涵的更为简单的语句是什么。“蕴涵”是一个强语气词,而时下逻辑学家们已不使用强语气词了,要充分讨论这个词的意义,特别是在数学语境中的意义,尚需大量篇幅。但就我目前的意图来说,对这个词作如下界定就足够了:当且仅当出现这样一种事实,一语句P必须蕴涵一语句Q;该事实是:一个人认同P却不认同Q,这是他说他误解这两个句子中的任何一个的充足理由。

[2]

在这里,所谓“语句”只是特定的说话者在特定场合所使用的语句之缩写,因为说话者可以在不同场合使用具有不同意义的词,而且这意味着他们说的语句所蕴涵的意义也将不同。当然,我们可以通过询问他们,他们以为自己的话语所蕴涵的意义是什么,来导出其语句的意义。

现在,“全部”这个词和其他逻辑词已被用于命令之中,正如它们已被用于陈述之中一样。由此可推:在各种命令之间,也必定存在各种蕴涵关系;否则,我们就不可能给予那些被用于命令之中的词以任何意义。假如我们不得不弄清某一个人是否知道在“将全部箱子都搬到车站去”这一命令中的“全部”一词的意义的话,那么,我们就不得不弄清他是否意识到了这样一种情况:即一个人认同了这一命令,而且也认同了“这是全部箱子中的一只箱子”这一陈述,但他却拒不认同“把这只箱子搬到车站去”这一命令,只有在他误解了上述三个语句中的一个语句之情况下

,他才可能这么做。倘若这种检验标准不适用,则“全部”这个词(在祈使句和陈述句中)就毫无意义。因此,我们可以说,在我们的语言中,以祈使语气表达的全称语句的存在,本身就是我们的语言包容着蕴涵关系的一个充足证据,而在这些蕴涵关系中,至少有一个语词是命令式的。是否可以用“蕴涵”这个词来表示这些关系?这只是一个术语上方便与否的问题。我主张可以这样用。

[3]

,他才可能这么做。倘若这种检验标准不适用,则“全部”这个词(在祈使句和陈述句中)就毫无意义。因此,我们可以说,在我们的语言中,以祈使语气表达的全称语句的存在,本身就是我们的语言包容着蕴涵关系的一个充足证据,而在这些蕴涵关系中,至少有一个语词是命令式的。是否可以用“蕴涵”这个词来表示这些关系?这只是一个术语上方便与否的问题。我主张可以这样用。

[3]

在前面所引用过的那篇文章中,我曾列举了不少其结论为命令式的蕴涵关系的例子。因为在祈使句的指陈中出现了日常的逻辑词,所以,从原则上说似乎可以仅仅用指陈来重新建构通常的语句样式(sentential calculus),然后只要通过附加合适的首肯词,便可以将此语句样式同时运用于陈述句和祈使句之中。

这种重建的语句样式在多大程度上与我们的日常语言相一致?尚有待于研究。就陈述句逻辑而言,这是一个为大家所熟悉的问题,其解决尚有赖潜心研究,研究这种语句样式中的逻辑符号是否也像决定我们在正常谈话中所使用的逻辑词的意义一样受制于同样规则。人们可以发现,在不同语境中,日常谈话对使用“如果”“或者”这类词有很多不同规则,特别是,它们在陈述句语境中的用法可能不同于它们在祈使句语境中的用法。所有这些都是有待探究的问题,但这至少不会影响以下原则:即假若我们发现了这些规则,或制订出了这些规则,就可以像研究陈述句的逻辑一样有把握地研究祈使句的逻辑。在此也和其他地方一样,不可能存在“对立逻辑”(rival logics)的问题,只可能存在决定我们的逻辑符号的使用(即蕴涵关系)的选择性规则问题;那种以为只要我们继续在相同意义上使用我们的语词,它们的蕴涵关系就将保持不变的说法,只是一种同义反复而已。

[4]

这种重建的语句样式在多大程度上与我们的日常语言相一致?尚有待于研究。就陈述句逻辑而言,这是一个为大家所熟悉的问题,其解决尚有赖潜心研究,研究这种语句样式中的逻辑符号是否也像决定我们在正常谈话中所使用的逻辑词的意义一样受制于同样规则。人们可以发现,在不同语境中,日常谈话对使用“如果”“或者”这类词有很多不同规则,特别是,它们在陈述句语境中的用法可能不同于它们在祈使句语境中的用法。所有这些都是有待探究的问题,但这至少不会影响以下原则:即假若我们发现了这些规则,或制订出了这些规则,就可以像研究陈述句的逻辑一样有把握地研究祈使句的逻辑。在此也和其他地方一样,不可能存在“对立逻辑”(rival logics)的问题,只可能存在决定我们的逻辑符号的使用(即蕴涵关系)的选择性规则问题;那种以为只要我们继续在相同意义上使用我们的语词,它们的蕴涵关系就将保持不变的说法,只是一种同义反复而已。

[4]

2.5.在此,我们不必深究那些复杂情况。在本书中,我们只需要考虑从全称祈使语句以及陈述句的小前提,到单称祈使句的结论之推论就行了。对于这样一种推论,我已经举了一个例子,并且坚持认为,如果不可能进行这类推论,那么,“全部”这个词在命令中就毫无意义。但是,该类型的推论会产生一个更深刻的难题,因为前提之一包含在陈述句中,而另一个则包含在祈使句中。这个推论是:

把全部箱子搬到车站去。

这是其中的一只箱子。

所以,把这只箱子搬到车站去。

人们可能会问:这两个前提是以不同的语气给定的,我们怎么知道结论将是什么语气呢?前提和结论的语气对推论所产生的影响问题,一直为逻辑学家们所忽略,他们从来没有看到陈述语气之外的东西;尽管他们忽略这一问题毫无道理,但我们又如何着手证实从一组陈述式前提中所推出的结论也一定是陈述句呢?然而,如果像我们所主张的那样,把日常逻辑的蕴涵关系视为语句指陈之间的关系,则该问题就变得十分紧迫了。姑且承认上述三段式推论的有效性理由是:“你把全部箱子都搬到车站去,而这是其中的一只箱子”,这一指陈与“你不把这只箱子搬到车站去”在逻辑上互不一致,但由于逻辑规则支配着“全部”这个词的用法,即便承认这一点,我们又如何知道,我们就不能用一种与上述方式不同的方式来补加一个首肯词呢?比如说,我们可以写成:

把全部箱子搬到车站去。

这是其中一只箱子。

所以,你将会把这只箱子搬到车站去。

我们可以把这一推论称为一有效三段式推论吗?显然不能。

让我们先陈述一下两个似乎支配着这一问题的规则,我们可以把这两个规则的证明问题放到后面处理。这两个规则是:

(1) 只要我们不能从陈述句中有效地引出一组前提,则我们就不能从这组前提中有效地引出任何陈述式结论。

(2) 如果一组前提中不包含至少一个祈使句,则我们就不能从这组前提中有效地引出任何祈使式结论。

显然,只有第二个规则与我们的探究有关。对于该规则来说,有一个非常重要而明显的例外:这就是所谓“假言祈使句”(hypothetical imperative),我将在下一章讨论这个问题。然而,眼下让我们对该规则的本义作番考察。对伦理学来说,该规则具有极其重要的意义。只要列举伦理学上的一些著名论点,便可以很清楚地看出这一点。在我看来,伦理学上的这些著名论点都有意或无意地基于这一规则。正如我将在稍后所主张的那样,若我们承认道德判断的功能必定有一部分是规定或引导选择,这就是说,道德判断的部分功能必定蕴涵对“我该做什么”这类问题的回答,那么很清楚,根据我们刚才陈述的第二条规则,任何道德判断都不可能是一种纯事实陈述。正是间接地基于这一基础,苏格拉底反驳了色法洛斯(Cephalus)把正义定义为“讲真话和以恩报恩、以怨报怨”的做法,也反驳了波利马库斯(Polemarchus)后来对这一定义所作的所有修正。 [5] 亚里士多德在他与柏拉图主义发生最具决定性的分裂时也间接地诉诸这一规则,这一分裂就是:他弃绝了善的理念。而在他提出的其他理由中,有一个理由是:假如存在这样一种理念的话,则有关这一理念的各种语句就不会是行动的引导(“它不可能是一种你可以通过你的行动而产生的善” [6] )。亚里士多德提出了一种“由行动完成的善”或如他通常所说的“目的”,来取代一种事实性的、实存的、可以通过一种超感觉观察来认识的善;这就是说,他已经隐隐约约地认识到:若说某事是善的就是引导行为,就不可能只是去陈述一种关于世界的事实。他与柏拉图在伦理学上的分歧,绝大部分可以追溯到这一根源上来。

再者,在这一逻辑规则中,我们也可以发现休谟关于从一系列的“是”命题中不可能推演出一“应当”命题的著名观点的基础。诚如他正确指出的那样,这一观点“将会推翻全部粗陋的道德体系”,而不仅仅是推翻在他那个时代业已出现的那些道德体系。

康德在反对“作为一切虚假道德原则之根源的意志他律”的论点中,也是基于这一规则的。他说:“如果意志……超出它自身而在其对象的特征中去寻求这种规则的话——其结果永远是他律。”

康德在反对“作为一切虚假道德原则之根源的意志他律”的论点中,也是基于这一规则的。他说:“如果意志……超出它自身而在其对象的特征中去寻求这种规则的话——其结果永远是他律。”

为什么道德的他律原则是虚假的呢?原因在于:从一系列的关于“其对象的特征”之陈述语句中,不可能推导出任何关于应做什么的祈使语句,因而也无法从这种陈述语句中推导出任何道德判断。

为什么道德的他律原则是虚假的呢?原因在于:从一系列的关于“其对象的特征”之陈述语句中,不可能推导出任何关于应做什么的祈使语句,因而也无法从这种陈述语句中推导出任何道德判断。

正如我们稍后将会看到的那样(11.3),在较近时期,这一规则是G.E.摩尔教授著名的“自然主义反驳”背后的要点所在,也是普里查德对拉席多尔(Rashdall)的攻击背后的要点所在。实际上,普里查德的论点是:某一境况的善性(即他和他所攻击的人都视为一种关于该境况的事实),本身并不构成我们为什么应当努力实现这一境况的一种理由;我们还需要他(多少有些误解地)称之为“祈使性感情或义务感情的那种东西,这种感情是由产生它的行动之思想所引起的”。的确,如果用许多直觉主义者已使用的那种方式来看待“善”这个词,则该论点完全有效;因为这样来理解包含着善这个词的各种语句,这些语句就不是真正的评价性判断,因为从这些语句中不能推导出任何祈使句。

但是,这种反驳不仅适用于直觉主义者的“善”理论,而且也适用于所有坚持认为道德判断只具有事实性特征的人;亦适用于普里查德本人。艾耶尔教授反驳直觉主义者所使用的一个总的论点就是基于这一基本规则之上的。

但是,这种反驳不仅适用于直觉主义者的“善”理论,而且也适用于所有坚持认为道德判断只具有事实性特征的人;亦适用于普里查德本人。艾耶尔教授反驳直觉主义者所使用的一个总的论点就是基于这一基本规则之上的。

但在所有这些情形中,人们都只是含蓄地诉诸这一规则。就我所知,明确陈述过这一规则的只有两个人:第一个人是彭加勒

[7]

,然而,他对该规则作了一种在我看来是不合法的运用,上述论证清楚地表明了这一点。第二个人是波普尔教授。

但在所有这些情形中,人们都只是含蓄地诉诸这一规则。就我所知,明确陈述过这一规则的只有两个人:第一个人是彭加勒

[7]

,然而,他对该规则作了一种在我看来是不合法的运用,上述论证清楚地表明了这一点。第二个人是波普尔教授。

波普尔教授正确地把这一规则称为“也许是关于伦理学的最简单而又最重要的要点”。在没有更进一步的祈使前提的情况下,如果一个判断没有提供做某事的理由,它就不是道德判断。

波普尔教授正确地把这一规则称为“也许是关于伦理学的最简单而又最重要的要点”。在没有更进一步的祈使前提的情况下,如果一个判断没有提供做某事的理由,它就不是道德判断。

12.1.如果我们现在进行如下试验,可能有助于我们澄清价值语言与祈使语气之间的关系,这种试验是:让我们想象一下我们的语言不包含任何价值词,然后,让我们探询一下,一种用这种祈使语气和日常逻辑词定义的新的人工术语,能够在多大程度上填补因没有任何价值词所留下的裂缝。换言之,我们是否能够仅仅使用祈使语气和那些用祈使语气定义的词来担负那些本来靠日常语言中的“好的”、“正当”和“应当”这样的价值词完成的全部或部分工作?为了尽可能清楚地表明我们的新人工语言与日常价值语言之间的相似性,我将在两方面都使用相同的词,但将人工语言用斜体字表示。

我想使人们完全明白,我并非要对日常语言的价值词作一个明确的分析。的确,日常语言的价值词在其用法上是如此多变、如此精妙灵活,以致任何人为的建构都必定是对它们的曲解。我也不是在犯“还原主义”之罪,这种还原主义由于过于流行,已经成为哲学异端的狩猎者们的一个时髦目标。这也就是说,我并不想用一种语言来分析另一种语言;相反,我力图通过了解一种语言在能够担负另一种语言的工作之前需要作一些什么样的改造,经过这些改造之后它又能担负到什么程度,来展示出两种语言之间的异同。

我想使人们完全明白,我并非要对日常语言的价值词作一个明确的分析。的确,日常语言的价值词在其用法上是如此多变、如此精妙灵活,以致任何人为的建构都必定是对它们的曲解。我也不是在犯“还原主义”之罪,这种还原主义由于过于流行,已经成为哲学异端的狩猎者们的一个时髦目标。这也就是说,我并不想用一种语言来分析另一种语言;相反,我力图通过了解一种语言在能够担负另一种语言的工作之前需要作一些什么样的改造,经过这些改造之后它又能担负到什么程度,来展示出两种语言之间的异同。

我的程序如下:首先,我将表明如果我们能够做“应当”的工作,也就可以担负“正当”和“好的”工作,以此简化所讨论的问题。因为我将表明(当然是用这些方法可以提供的所有粗略而便利的方式):混有“应当”一词的那些语句可以替代包含其他两个词的语句。然后,我将着手处理“应当”这个词。为了达到这一目的,我将研究一下,为了使日常祈使语气成为达到我们目的的一种合适的工具,必须对日常祈使语气作些什么样的改造才行。我将表明,要如何改造祈使语气,才能使我们在祈使语气中构造出真正的全称语句。再后,我将用这种经过改造的祈使语气来定义一种人工的“

应当

”概念

,而这一概念将作为我最简单和最基本的人工价值词。倘若这就是我要对出现在日常语言中的“应当”“正当”和“好的”等词进行的分析,这样的程序确乎未免鲁莽粗陋了;但是,我使用的斜体字

,而这一概念将作为我最简单和最基本的人工价值词。倘若这就是我要对出现在日常语言中的“应当”“正当”和“好的”等词进行的分析,这样的程序确乎未免鲁莽粗陋了;但是,我使用的斜体字

可以反复地提醒读者注意:这并非我所要做的事情。在前面的章节里我已经发表完了我有机会就日常语言中这些词的逻辑行为想要发表的所有观点;我现在的目的却完全不同了,它更多的是一种试验性探索。

可以反复地提醒读者注意:这并非我所要做的事情。在前面的章节里我已经发表完了我有机会就日常语言中这些词的逻辑行为想要发表的所有观点;我现在的目的却完全不同了,它更多的是一种试验性探索。

12.2.这样一来,我们必须首先弄清楚,一个用日常词“应当”来定义的人工词“

正当

”,究竟能在多大程度上取代日常语言中的“正当”。我不想考察“正当”的所有用法,而只限于考察那些似乎是最为重要的用法。首先是我们所说的:“做某事是不正当的(或者是在一种特殊情况下可能是或过去是不正当的)”这一用法。这种用法既有道德判断,又有非道德判断;因此,我们可以说:“在琼斯刚死不久而他的妻子在场的时候,就开他的玩笑,这本是不正当的”;也可以说:“史密斯刚才已经玩了好一阵子保龄球,现在又安排他先击球,这本是不正当的”。这种用法总是以否定形式出现,然则,还有一种与之相平行的肯定用法。如:“变换话题

是完全正当的”;或者“让史密斯先休息一会儿是正当的”。再者,还有一种用法,在该用法中,“正当”的前面总是有一个定冠词,所以,“正当的”就不是一个谓词,而是与一个名词连在一起,在这里,也存在道德的与非道德的两种实例;我们可以说:“正当的做法本来是变换话题”;或者“鲁滨孙是这一工作的正当(合适)人选”。

是完全正当的”;或者“让史密斯先休息一会儿是正当的”。再者,还有一种用法,在该用法中,“正当”的前面总是有一个定冠词,所以,“正当的”就不是一个谓词,而是与一个名词连在一起,在这里,也存在道德的与非道德的两种实例;我们可以说:“正当的做法本来是变换话题”;或者“鲁滨孙是这一工作的正当(合适)人选”。

现在,正像我们准备假定的那样,倘若我们的语言并不包含“正当”这个词,而包含“应当”这个词的话,我们就可以通过用“应当”来定义一个人工词“ 正当 ”,使原由“正当”一词所做的工作转给由人工的“ 正当 ”一词来做。这样,对这几种不同用法,我们就不得不作几种不同的规定。而假如我是一个非常精细的人,我就不得不用不同的下标——如“ 正当 1 ”“ 正当 2 ”等——来区别这些用法了。然而,在这种概述中,这种做法几乎没有什么必要。我提出的这些规定如下:“做A事是 不正当的 ”的意思等同于“一个人不应当做A”。而“X君做A事可能是 不正当的 ”也和“X君不应当做A事”的意思相同。“X君做A事可能原本就 不是正当的 ”与“倘若X君做了A事,他就可能做了他不应当做的事”的意思也是一样的。这些例子足以说明我们应该如何处理“正当”的第一种用法。

我们可以对其第二种用法作类似处理。“X君做A事原本是 正当的 ”与“X君做A事,就是做了他应当做的事”的意思是一样的。注意:“正当”还有一种不同的用法并没有包括在我们前面所考察的那些用法之中,在此用法中,它几乎有“对的”(all right)的意思。但“X君做A是对的”一语不能用我们刚才提出的方式加以转换;我们不得不说“X君做A事原本是 对的 ”与“X君做A事时并没有做他不应当做的事”的意思相同。

第三种用法需要作稍微不同的处理。“ 正当的 A事”的意思也就是“人们应当选择(或本应当选择)的A事”。因此,“他是(或者可能就是)这种工作的正当(合适)人选”与“他就是那位应当(或本应当)被选来做这种工作的人”的意思相同;而“要做的 正当的 事可能就是变换话题”与“他本应当变换话题”的意思相同。注意:在这里有一个复杂的问题是我将要忽略不论的,因为它与伦理学毫无关系。这个问题是:“他本应当去做A事”这一语句通常意味着他没有做A事。如果要对这一问题作一种完全的形式分析,可能需要补加一个额外的从句来处理这种特殊性,但在此我们无须管它。

有时候,要道出“被选择”(chosen)这个词的完整意思,还需要通过给出比较的类别来加以补充。因此,为了用我们的人工术语来表示“他并没有访问那所正当(正确)的房子”,我们就必须说“他并没有访问那所正当(正确)的房子”的意思与“他并没有访问他本应当选择去访问的那所房子”的意思一样,但与(比如说)“他并没有访问那所他应当选择去用炸药炸掉的房子”的意思却不相同。所以,我们可以蛮有把握地预言:倘若我们不得不用我们的人工词“ 正当 ”进行替换的话,我们就会发现,可以毫不困难地从该语境中使一位说话者的意思得以表达,正如我们用自然词“正当”所能做的一样。

我将详细地考察人工的“ 正当 ”一词可以在什么样的程度上充分替代自然的“正当”这个词。我的印象是,我们在这一方面可以取得相当大的进展。然而,如果以为任何一个人工词都可以随时准确地担负起,且仅仅是担负起应由一个自然词所担负的全部工作,那就荒唐可笑了。要知道,我们的日常语言太微妙、灵活和复杂,以致难以用这种即兴的方式加以模仿。

12.3.现在,让我们遵循同样的程序来处理“ 好的 ”一词。由于下述原因,使我们的人工词“ 好的 ”的定义要比人工词“ 正当 ”的定义复杂得多。这些原因是:正如不止一位伦理学家已经注意到的那样,定义“比……更好”这一比较级比定义其原级容易得多。在这一点上,“好的”和“热的”一词相同。我们能够提供非常简单而适当的标准来决定物体X是否比物体Y更热一些;但是,如果有人要求我们提供精确的标准说一物体是不是热的,我们就完全不能如法炮制了。我们所能做的只是解释“比……更热”的意义,然后说,如果某一物体较其同类的另一物体之平常温度高,我们就说该物体是热的。这一解释的后半部分是很不严格的;逻辑学家们还是不管它的好,因为“热的”乃是一个不严格的词。由于同样原因,“好的”也是一个不严格的词——重要的是要注意,正如它与“热的”一词的平行关系所表明的那样,这种不严格性与“好的”是一个价值词这一事实毫无关系。的确,“好的”一词还有一些其他特征,这些特征源于它作为一个价值词的特性并为它赢得了“不严格的”名声——例如,它的描述意义可以依照正在应用的标准而改变。然而,这与我们现在讨论的问题毫无关系;因为后一种意义上的“比……更好”也和“好的”一词同样不严格(如果“不严格”是一个恰当的词的话);但是,我现在所谈到的这种不严格性,只是与原级相关,而不涉及比较级。

那么,就让我们用“应当”来定义人工概念“比…… 更好 ”吧。我们可以提出下列定义:“A是一个比B 更好 的X”与“如果一个人正在选择X,那么,若他选择B,则他应当选择A”的意思相同。由于该定义很复杂,所以,人们最初可能会抓不住它的要点。首先,我们必须记住:只有当前项为真,而后项(结果)为假时,一条件句才会为假。关于定义“若”(如果)的真值函数的可能性,不论我们采取什么样的观点,都可以这样说。比如,我们现在假设:有一位学生要我就关于亚里士多德《伦理学》的好几种讲座之各自优点给他提提建议,我可能会说:“A君关于《伦理学》的讲座比B君的 更好 (依你的目的来看)。”这样一来,我们不得不问:在什么样的条件下,我才能说我的学生没有采纳我的建议呢?假设:我假定他总是做他认为应当做的事情,那么,如果他去听A君的讲座而不去听B君的讲座,他就是在遵循我的建议。即使他A、B两者的讲座都听,我也不能指责他无视我的建议。因为他可能仍然认为A君的讲座比B君的 更好 。反过来,如果他A、B两者的课都不听,情况也是一样。只有在一种情况下,我才能责备他没有采纳我的建议,这就是,如果他去听B君的讲座而不去听A君的讲座,那就可以责备他;因为这表明,当他在两种关于《伦理学》的课程之间进行选择时,他选择了去听B君的课,在此情况下,他认为,他不应当再去听A君的课。而根据我的定义,如果他认为A君的课比B君的讲得 更好 的话,他就会认为他也应当去听A君的课。

现在,我认为人们将会一致同意,经过这样定义了的“比……

更好

”的人工词,完全足以担负那种在日常语言中由自然词“比……更好”来做的工作了。但就道德用法而言,却还存在一种复杂之处,它已经吸引了许多伦理学作者的注意,而且也是道德用法中的“正当”与“好的”之间为人们所极力强调的区别的基本点之一。

说某一种行为是正当的,并不是说它是一种好的行为,这是一个普通的常识;因为好的行为必须是出自好的动机来做的行为,而正当的行为却只须与某一原则相符合,不论它出自什么样的动机。因此,即便我在付给裁缝工钱时,希望他把这些钱都花在酗酒上,我付给他钱仍然是正当的行为,尽管因为我的动机不好,这种行为不是好的行为。我们也可以说,一个人所做的某事不是正当的(即不是他应当去做的),也不一定因此就指责或责备他;因为,尽管他做了不正当的事情,他也可能是出于最好的动机来做的,或者是,他可能没有抵制住一种诱惑,但我们却不能因为他没有抵制住这种诱惑而责备他。按照我对人工词“比……

更好

”所下的定义,因此也按照我对“

好的

”所下的定义,我们有可能把这种区别弄得比我们迄今所了解的清楚得多。在此,我们不得不对这种定义稍加修改,因为按照这种定义,“A在此情况下是一种比B

更好

的行为”可能只是这样一种意思:“若一个人正在选择在类似情况下做什么,那么,如果他选择B,则他应当选择A。”因此,倘若我们直接运用这一定义,它就不一定包含人们做该行为的动机。所以,我们必须间接地着手,改变一下亚里士多德的说法,说好行为是

好

人可能会做的那种行为。

[8]

这样一来,按照我们的定义,我们就可以把一个

好

人定义为:他是一个比普通人

更好

的人;而说A君是一个比B君更好的人,也即是说,如果一个人正在选择要成为什么样的人,那么,若他选择成为B君所是的那种人,则他应当选择成为A君所是的那种人;而且根据前提来看,由于A君与B君不是同样类型的人,所以,归结起来就应该说,如果我们选择是像A君还是像B君的话,那么,我们应当选择成为像A君那样的人。

说某一种行为是正当的,并不是说它是一种好的行为,这是一个普通的常识;因为好的行为必须是出自好的动机来做的行为,而正当的行为却只须与某一原则相符合,不论它出自什么样的动机。因此,即便我在付给裁缝工钱时,希望他把这些钱都花在酗酒上,我付给他钱仍然是正当的行为,尽管因为我的动机不好,这种行为不是好的行为。我们也可以说,一个人所做的某事不是正当的(即不是他应当去做的),也不一定因此就指责或责备他;因为,尽管他做了不正当的事情,他也可能是出于最好的动机来做的,或者是,他可能没有抵制住一种诱惑,但我们却不能因为他没有抵制住这种诱惑而责备他。按照我对人工词“比……

更好

”所下的定义,因此也按照我对“

好的

”所下的定义,我们有可能把这种区别弄得比我们迄今所了解的清楚得多。在此,我们不得不对这种定义稍加修改,因为按照这种定义,“A在此情况下是一种比B

更好

的行为”可能只是这样一种意思:“若一个人正在选择在类似情况下做什么,那么,如果他选择B,则他应当选择A。”因此,倘若我们直接运用这一定义,它就不一定包含人们做该行为的动机。所以,我们必须间接地着手,改变一下亚里士多德的说法,说好行为是

好

人可能会做的那种行为。

[8]

这样一来,按照我们的定义,我们就可以把一个

好

人定义为:他是一个比普通人

更好

的人;而说A君是一个比B君更好的人,也即是说,如果一个人正在选择要成为什么样的人,那么,若他选择成为B君所是的那种人,则他应当选择成为A君所是的那种人;而且根据前提来看,由于A君与B君不是同样类型的人,所以,归结起来就应该说,如果我们选择是像A君还是像B君的话,那么,我们应当选择成为像A君那样的人。

我们可以将这个多少有些复杂化的“ 好 行为”定义较为简略地解释如下:当我们正在谈论一种好行为时,我们也就是把它作为人之好的表示来谈论的;而当我们谈论人之好时,我们试图去引导的那些选择,主要并不是那些正好与这个人行动时所处境况(比如说,从裁缝那里收到账单的境况)完全相同的人的选择,而是那些正在问他们自己“我应当努力成为什么样的人呢”的人的选择。我们在一种道德教育和品格形成的语境中谈论好人和好行为,但却是在一种不同的语境中谈论正当行为的,在这种语境中,我们谈论特殊情况中的各种义务,不论行为者的动机或品格是好是坏,他都可以履行这些义务。如果这确确实实就是我们如何使用“好行为”定义的实际情形的话,那么,“ 好的 ”这一人工词就像我已经处理过它的那样,能够很好地表现出“好的”这一自然词的那种特征。

到此为止,我的全部分析一直都非常粗略而实际,但即令如此,也是极为复杂和很难懂的。倘若我将这种分析弄得更精确些,那就更难懂了,而我却不知道用什么样的方式才能使这种分析更简易一些。所以,我惟一能够期待的是,我已能让读者充分认识到了:如果我们把“好的”“正当的”从我们的语言中去除掉,我们可以如何通过使用“应当”这个词来填补因去除“好的”、“正当的”二词之后所留下的空缺。我认为,尽管新的人工词与老的[自然的]词比较起来,最初可能会显得笨拙,但当我们要说我们现在用“好的”和“正当的”这些自然词所说的那些事情时,我们还是能够用这些新的人工词将就过去的。

12.4.到目前为止,我们在我们的定义中一直还在使用“应当”这一自然词。现在,我们必须来探究一下,倘若我们以后不使用这个自然词的话,我们能否用人工概念“ 应当 ”将就过去。这个人工概念是用扩充了的祈使语气来定义的。这正是我们分析的一部分,它很可能会引起最严重的怀疑。所以,我们必须首先表明,为了能够在祈使语气中构造出全称语句,我们必须对祈使语气做些什么样的分析;然后再用这些真正的全称祈使句来定义人工词“ 应当 ”,以便使它能够履行自然词“应当”所具有的各种功能。

为什么我们不能用祈使语气来构造真正的全称语句呢?其理由有二:第一,除少数明显不合规则者外,这种语气多限于将来时,而真正的全称语句必须适用于所有时间,包括过去、现在和将来(例如,如果“所有的骡子都是不孕的”为一真正的全称语句,它就必须能适用于世界史上所有时期中的所有骡子;我们就必须能从这一语句连同“乔是一匹骡子”这一语句中,推导出“乔是不孕的”这一语句)。第二,祈使语气主要出现在第二人称中;当然,也有一些第一人称的复数祈使句和一些第三人称的单称祈使句与复数祈使句;而且还有一种“让我……”的形式,这一形式是第一人称的单称祈使句。但在英语中,这些人称有着不同于第二人称的形式,因之也可能有一种多少不同的逻辑特性。更为严重的是存在着这样一种困难,即:无法构造一种以“一个人”打头或以非人称的“你”打头的祈使语句;在祈使语气中,也没有任何可以与“现如今谁也看不到很多漂亮的马车了”这样的陈述语句,或“一个人不应当说谎”这样的价值判断相类比的东西。显而易见,倘若我们可以构造一些真正的全称祈使句,它们必定是这样的:通过辅之以合适的小前提,我们便可以根据它们推导出所有人称的祈使语句,也能推导出所有时态的祈使语句。因此,根据我们的目的,为了能够构造出所有人称和所有时态的祈使语句,我们必须丰富祈使语气。

由于会产生一些可能在我们的语言中毫无用处的语句(诸如过去时的祈使句),这种打算丰富语气的想法可能会引起人们的怀疑。为什么我们从来不命令某些事情在过去发生,其道理是显而易见的。因此,我们可以说,一个过去式的祈使句毫无意义。我无意否认这一点——因为,如果某一表达方式没有任何可能的用途,那么,在此意义上,它 就是 毫无意义的;但尽管如此,人们仍将看到,这些语句在我的分析中确实具有一种功能,因此,我必须要求读者容忍它们的存在。也许,这与数学中虚数的用法有某种相似之处。也正是在这一点上最为清晰地显露了日常语言的祈使句与价值判断之间的本质差异;然则,由于我的分析是想暴露这些区别,而不是想掩盖它们,所以,这一点并不构成我分析中的缺陷。

12.5.为了在时态和人称方面丰富祈使语气,我将利用一种从我在前面(2.1)讨论祈使句的构成时推导出来的办法。在那一节的讨论中,我们已经看到,与一个陈述句一样,一个祈使句也由两种因素所构成,我曾将这两种因素称之为指陈和首肯。指陈是那种对陈述语气和祈使语气都共通的语句的一部分,因此,我们用这样一种方式就可以分析出“你将去关门”与“关上门”这两个语句都有相同的指陈;这样,我们就可以把它们分别写成:

是的,你将在最近的将来去关门。

和

请你在最近的将来把门关上!

首肯则是语句中决定语气的那部分。它是通过刚才所引用的那两个语句中“是的”(陈述式)与“请”(祈使式)来表示的。这样,一个语句的时态表示就包含在指陈中。但由于存在着各种时态的陈述语句,也就必须得有各种时态的指陈才行;因此,我们有可能取出一个陈述句的指陈,然后在其上面加上祈使式首肯,这样一来,我们就有了一种过去式的祈使句。因之,我们可以写出这样的语句:

请你昨晚把门关上!

我们还可以有无时态的祈使句,不过要用时间范围来取代时态。因之,我们又可以写出这样的语句:

请你在三月四日下午十一时把门关上!

因此,假如我们可以克服对过去时祈使句最初的厌恶,构造这些过去时祈使句也就没有什么逻辑困难了。对于其他的时态也是如此。

用类似的办法使我们可以构造出任何人称的祈使句。我们必须做的一切,就是取出这种人称的陈述句中的指陈部分,然后在它后面加上祈使式首肯。或者,我们可以舍弃所有的人称代名词,或者代之以专有名称,或者代之以明确的或不明确的描述。最后,正像我们所要做的那样,我们可以将一个真正的全称陈述句中的指陈部分取出,在它后面加上祈使式首肯,获得一个真正的全称祈使句。因此,我们可以以“所有的骡子都是不孕的”这一陈述句为例,并将其写成:

是的,所有的骡子都是不孕的。

而真正的全称祈使语句则可写成:

请所有的骡子都是不孕的!

这一语句在意义上不同于日常语言的祈使句“让所有的骡子都是不孕的”,因为后者只能指涉将来的骡子,而前者则是针对过去、现在和将来所有骡子的一项命令(fiat)。因此,如果公元前23年有一头骡子生育了后代,这并不会违背在公元1952年所说的“让所有的骡子都是不孕的”这一命令,但它会违背在随便某一时间里发出的一种真正的全称命令。就我们的目的来说,这一点很重要,因为,各种行为都可以违背尚未说出来的“应当”——原则,这正是“应当有”这一表达方式的关键所在。

现在,如果我用这种丰富了的祈使语气构造合适的真正全称语句,我们将会看到,它们在意义上就很接近于价值判断。我们业已考察过日常语言祈使句:“不要以恶报恶”,并已经看到,如果把它当作一个真正的全称语句的话,那么它的意思大致上等同于“一个人不应当对任何人以恶报恶”。但它出现在《福音全书》中时,我们就不能这样看待它,因为它是对明确的一群人讲的,即是对基督徒们讲的,而不适用于任何一个不是基督徒的人。一般说来,对于祈使句而言,也是如此,正如我们已经看到的那样,它们有一定的应用限制。而且“不要以恶报恶”这一语句的应用无疑是指将来。在这一语句被说出来的那一时刻,如果某人刚刚报复了敌人,他就不算违背这一命令。但是,用我们改造过的祈使语气,我们可以构造一种具有充分普遍性的原则,以至于无论何时、无论何人的任何行为,都有可能是对它的违背。而这一点正是与道德原则或其他“应当”——原则相类似的地方。

因此,让我们撇开指陈和首肯这样一些冗繁的术语,采用“ 应当 ”这一人工词吧。我们可以将这个词定义如下:如果我们取一个真正的全称陈述句“所有P都是Q”,并将它分成指陈和首肯两部分,即“是的,所有P都是Q”;然后,再用祈使式首肯替代陈述式首肯,即“请所有P都是Q”。于是,我们便可以不写后一个语句,而反过来写成:“所有P 应当 都是Q。”

到此为止,这个定义还仅仅是给与了人工的“ 应当 ”一词在可能被用于构造能履行一般“应当”一原则之功能的语句,或我们在第十章第三节中提到的那种B型语句时所具有的意义。这即是说,它提供了诸如下列语句的替代句:“如果汽车的发动机不能靠自动启动器立即发动起来,就应当使用发动摇把来发动它”,或者“一个人应当永远说真话”。这些语句只有经过重新改造,才能属于这样一种全称格式:“若想靠自动启动器立即发动汽车的一切尝试都失败了,就应使用发动摇把”;或“人们所说的一切,都应当是真话”。如果人工词“ 应当 ”是自然词“应当”的一种合适的替代词,人们就可以根据我的定义提供这种类型的语句。另一方面,C型和D型语句都是单称“应当”——语句——将来时的和过去时的,迄今为止都还不适合上述要求。对于它们的分析,乃是一件极为复杂的事情,但我们可以提出下列替换方式,即:让我们把“你应当对他讲真话”改写成如果你不对他讲真话,你就将违背我特此赞成的一般‘ 应当 ’——原则”。同样,让我们把“你原本应当对他讲真话”改写成“由于你对他不讲真话,你已经违背了我特此赞成的一般‘ 应当 ’——原则”。如果更形式化一些,我们还可以写成“至少存在一种P值和一种Q值,以使:(1)所有P应当都是Q;(2)你不对他讲真话可能是(或已经是)一种P非Q的情况”。在此还有:如果人工词“ 应当 ”是自然词“应当”的一种合适的替代词,我的定义就可以包括C型和D型语句。

在作这种比较时,首先要注意,正如我们已经对人工词“ 应当 ”所定义的那样,该词具有一种自然词“应当”也具有的重要特征,而这种特征又使它们两者与简单祈使句区别开来。之所以有这种特征是由于以下事实:人工词“ 应当 ”和自然词“应当”出现于其中的那些语句总是(或至少总是依赖于)真正的全称语句。有时候,人们坚持认为,“应当”——语句的逻辑在某种意义上具有三重语值(也就是说,排中律不适用它们);即使我否认X君应当做A事,也不能必然推出我在逻辑上就必定肯定X君不应当做A事的结论。如我们所说,情况可能是:X君是否做A事都无关紧要,因此,肯定他应当做A事或他不应当做A事,也许是不可能的。现在,所有的全称语句都具有这种性质,而这种性质早在人们想到三重语值之逻辑以前,就已被人们在传统的亚里士多德式的逻辑中认识到了。“所有P都是Q”和“所有P都不是Q”(或“没有任何P是Q”)并不矛盾,而是相对立的;因此,如果我们否认所有P都是Q,我们并不因此而强迫我们自己肯定没有任何P是Q;因为有些P可能是Q,而有些P则不是Q。在此,我们没有必要去讨论,谈论一种三重语值逻辑是不是描述全称语句的这种特征的最佳方式,但是,在这一方面,“应当”——语句与全称语句之间的这种相似性却支持了我的定义。

12.6.现在,我们必须要探询一下,人工词“应当”是不是自然词“应当”的一个完全的替代词——我们能否通过它的帮助,来担负我们在日常语言中用后一个词来做的全部工作。在此,我们可以将这些工作分为两类:第一类是真正的评价性工作或规定性工作;第二类是描述性工作。在这些工作中,我们将会发现,前一类完全可以由人工词“ 应当 ”来承担,而后一类工作则并非没有进一步规定的必要,因之也没有那么顺手。我们已在前面看到,“应当”的评价性用法是那些蕴涵了单称祈使句的用法。显而易见,我所定义的人工词“ 应当 ”也履行这种功能。这意味着,人们可以用它来承担自然词“应当”的所有功能,包括道德的或其他任何类型的教导或建议的功能。因此,如果我们在教某个人驾驶汽车时使用人工的“ 应当 ”——语句,他就会得到清楚而有效的指导,仿佛我们使用的是日常语言的“应当”——语句。当我们用这种手段对他施教之后,他将知道在我们的指导所涉及的各种情况下应做什么。在道德教导中也是如此,不管这种教导是由父辈们提供给他们子女的那种,还是由像佛陀或基督这样伟大的道德改革家们所提供的那种。前一类导师和后一类导师实际上常常都是使用祈使句,而不是“应当”——语句,这一事实证实了我所说的那些观点。我们已经考察过“勿以恶报恶”,而父辈们常常说类似于“如果你非要打架不可,就去跟和你个头一样的人打吧,不要跟你的小妹妹打架”的话,这类话的意图显然是道德性的。

另一方面,我所定义的人工的“ 应当 ”一词则不可能如此圆满地履行日常语言中“应当”一词所具有的那些描述性功能。让我们再考察一下前一章里的那个例子。假设我说:“在他应当已经到达表演现场的那一时刻,他正趴在他的汽车底下,离该地还有五里之遥呢。”正如我们已经看到的那样,这本来并不是告诉人们某一个人应当在什么时候到达表演现场的一种方式,而是告诉人们被提到的那个人在某一时间正在做什么的一种方式;任何一位知道应当在什么时候到达表演现场的人,会立刻明白这里指的是什么时间。而他们之所以知道这一点,是因为每个人都认为应当(评价性的)在表演开始前一点儿来到表演现场。因此,由于大家都一致同意某一特殊评价,所以便产生了“应当”的一种次要用法,人们可以用这种用法来提供信息。但现在,按照我们迄今为止所下的定义,人工的“应当”一词却不适合于这种次要用法。确实,在像这里的情况下,把包含着人工的“ 应当 ”一词的祈使句当作一种假言祈使句来对待,并不是不自然的。我们在第三章第二节中所作的那些考察,可能会有助于我们走出迷宫,因为假言祈使句在某种意义上是描述性的,已经提供了大前提,或者人们已经理解了大前提。但这并不包括所有的情况。尽管如此,如果我们使用在前面(7.5)提到的那种“加引号”的技术,也就得到了一种解决疑难问题的方法。我们可以把那一句子改写成:“在大多数人(包括我本人在内)都一致认为‘他 应当 已经到达表演现场’的那一时刻,他却……”从表面上看,这一语句是一个陈述语句,因为蕴涵着祈使句的人工的“ 应当 ”,被置于引号之内,但并没有使用而只是提及了这个祈使句。

注意到“大多数人(包括我本人在内)都认为”这一表达方式与我们在前面一个充分评价性的实例中使用的“我特此赞成的”(12.5)这一表达方式之间的差异,是很有意思的。倘若我说:“我特此赞成如此这般的原则”,这几乎就等于我实际上在宣布这个原则。“特此赞成”这一词语仿佛是消去了引号,同样,像“我特此保证我将服从、服侍、爱……”这一语句在婚礼上可能具有与“我将服从、服侍、爱……”相同的力量。因此,在“如果你不对他讲真话,你就将违背我特此赞成的一种‘ 应当 ’——原则”(在这句话中,我已经用人工词“ 应当 ”替换了前面的那个自然词“应当”)这一语句中,有一种活生生的祈使成分。但是,在“大多数人(包括我本人在内)都一致认为‘他 应当 已经到达表演现场’的那一时刻,他却……”这一语句中,这种祈使成分虽未消失,却也是行将消失。

祈使成分之所以尚未消失,是因为“我特此赞成”与“我可能会同意”之间的差异,只是一种程度上的差异而已,因此,我说我可能会同意关于他 应当 已经到达的看法,也就是以一种方式说他 应当 已经到达。把我的这种议论看作在意向上基本属于提供信息的,还是基本属于评价性的?这是一个非常微妙的侧重于哪一点的问题。因之,通过这种进一步的规定,我们就成功地给予了人工词“ 应当 ”以一些评价性用法与描述性用法之间的灵活性,这些灵活性也是自然词“应当”在日常语言中所具有的。可以说,如果我们真的突然被剥夺了对日常价值词的使用,我们也就可以及时地通过使用我的这些替代价值词,慢慢地学会熟练巧妙地使用它们,就像我们使用原来的价值词一样。我制作的这种工具可能让使用者有一种粗陋的感觉,但用起来会越来越顺手。

对于我们把人工的“

应当

”一词作为自然的“应当”一词的替代品这一做法,人们可能还会提出另一种反对意见。他们可能会说,人工的“

应当

”——语句可能多少缺乏日常语言中“应当”——语句所带有的那种“权威性”。当我使用人工的“

应当

”一词时,我可能只是在

告诉

人们去做某种行动;在日常语言中,当我说人们应当做某种行动时,就不只是我在告诉他们,而且我也在诉诸一种原则,而在某种意义上,这种原则是业已存在的,正如道德哲学家们不断指出的那样,它是客观的。在此,我不能详尽地重申我已经多次谈过的观点,这就是:道德判断不能只是事实的陈述,倘若如此,它们就不可能履行它们实际应做的那些工作,也就不会具有它们实际应有的那些逻辑特征。换言之,道德哲学家不能脚踏两只船。他们要么必须认识到道德判断中不可还原的描述性成分,否则他们就必须承认,他们所解释的那种道德判断不能以人们日常所理解的道德判断明显具有的那种方式去引导行为。在这里,只须指出这样一点就足够了:我所谓那种描述性力量乃是道德判断通过人们对它们所基于的各种原则的普遍接受获得的,这足以说明我们为何会有这样一种感觉,即:我们在诉诸一种道德原则时,就是在诉诸某种业已存在的东西。如果我们的父辈们和祖辈们世世代代都一致赞成这种原则,并且,大家都不能毫无内疚感——这种内疚感乃是通过多年的教育才培养起来的——地违背它的话,那么,在这种意义上说,这种描述性力量确实业已存在了。倘若大家都因完全确信而一致认为人们不应当做某一行为,那么,当我说人们不应当做这种行为时,我的确是带着一种并非我自己的权威性而说这句话的。而且,我认识到我是带着权威性说话的——即认识到我只需赞成一种业已确立的原则——在一种意义上,乃是对事实的认识。但尽管如此,我们仍须小心翼翼地区分这种判断中的两种因素。该原则已牢固地确立(即大家都会一致同意该原则)和我假如违背它就会产生内疚感,都是事实;但是,当我

赞成

这一原则时,我并不是在陈述一个事实,而是作出一种道德决定。即令我是心不在焉地作出这种决定——也就是说,即令我只是接受它而没有想到我依其而被教养成人的那些标准——但无论怎样,在一种重要的意义上,我也是在使我自己对这种判断负责。这意味着,如果它完全是一种评价性判断,我就不能只是把它当作被给定的判断来看待。诚如康德所见,真正的道德判断必须基于“意志所具有的独断独行的那种属性之上(即独立于属于意志对象的每一种属性之外)”

。

。

最后,我想要求读者重温一下我在本书第一部分末尾所说的话。在那里,我提出通过哪一种推理,并从什么样的前提中,我们才能获得对“我应做什么”这一问题的答案。提出这一问题之后,我对该推理必须依赖的道德原则是如何建立起来的问题作了说明;而在我说“应当”——语句可以表达这些原则之后,我最后说:“要在道德上成熟起来……就是要学会使用‘应当’——语句,并认识到‘应当’——语句只有通过诉诸一种标准或一组原则才能得到检验,而我们正是通过我们自己的决定而接受并创造我们自己的这些标准和这些原则的。”因此,我们现在已经达到了这样的境界:在这里,我们可以清楚地看到,本书第二部分和第三部分对价值词的逻辑的讨论,是如何与本书第一部分关于祈使语气的讨论相联系着的。如果说,我刚刚简略勾勒的对人工词“ 应当 ”的分析,与日常语言中“应当”一词的用法有任何密切关系的话,那就是表明了道德判断是如何给人们按此方式而非彼方式行动以各种理由的。我想,表明这一点乃是伦理学探究的主要目的之一。

节选自[英]R.M.黑尔:《道德语言》,北京,商务印书馆,1999。万俊人译。

[1] 《范畴篇》,6 a 17。

[2] 若把该定义扩展为如下规定,它就包含更复杂的蕴涵关系了,诸如数学中的那些蕴涵关系。对该定义的扩展如次:我们已给定的定义可视为一直接的蕴涵关系定义,而 间接的 蕴涵关系定义则可这样规定:即在P语句与R语句之间,有一系列的语句 Q 1 ,Q 2 ……Q n ,且P直接蕴涵着Q 1 ,Q 1 又直接蕴涵着 Q 2 ……Q n 直接蕴涵着R。但是,即便是这种规定,也不十分精确。

[3] 为什么许多人都想否认命令可以蕴涵或可以被涵盖呢?这主要是有一些历史原因。但亚里士多德就曾谈到了实践三段式推论,也谈到了理论三段式推论(见《动物的运动》,701 a ,第7行以后;《尼各马科伦理学》,1144 a ,第31行)。他把前者(实践三段式推论)的大前提作为一种动形词或一个“应该”语句来处理,或用其他方式来处理。但他似乎从来就没有意识到,这些形式是多么不同于正规的陈述。而且他说实践三段式推论的结论是一种行动(而非责令一行动的祈使句)。他发现,实践推论与理论推论的主要差别,不在于前者的(他所认识到的)规定性,而在于这样一种事实:若要以一种行动来作为结论,就必须诉诸偶然的特称命题。但他却不同意对理论三段式推论(我们应该探询的理由)作这样的归结(见《尼各马科伦理学》,1129 b ,第19行以后;1140 a ,第31行以后;1147 a ,第2行)。这一点导致了他给实践推论设置了一种逻辑上的从属地位,尽管实践推论在他的整个伦理学理论中是最基本的;而且,奇怪的是,他关于实践推论的论述也一直为人们所忽略。有意思的是,他的三段式推论尽管总是在陈述性语境中提出来的,但有时候(虽然不总是)也以这样一种形式提出来,而这种形式同样也适用于祈使句:“三段式由下列步骤组成:说出某种东西;进而给定某些东西;最后是从这些东西中必然地推论出某种更进一步的东西”(《智者派的反驳》,161 a ,第1行以后;《论题》,100 a ,第25行;《先验分析》,24 b ,第18行)。

[4] 有关祈使句逻辑与陈述句逻辑之间的可能性差异的讨论,可见冯·赖特的《义务的逻辑》一文,载《心灵》杂志,第lx期(1951)。重要的是要意识到,与陈述语气的情况一样, 模态 祈使句逻辑也不同于简单祈使句逻辑。

[5] 柏拉图:《理想国》,331 c 以后。

[6] 《尼各马科伦理学》,1096 b ,第32行。

[7] 《最终的思想》( Derni é res pens é es ),225页。

[8] 《尼各马科伦理学》,1143 b ,第23行。