若干年前,我有幸受邀参加了为奥地利籍以色列神学家马丁·布伯(Martin Buber)在哥伦比亚举办的系列座谈会。 2 马丁·布伯给我留下了深刻的印象:他个头很小,思维敏捷,口才出众。人们要是知道英语是他的第二语言,估计很难相信他竟能那么自如、流畅地用英语表达各种复杂的思想。

不过,随着谈话的深入,我越来越难以确定他所使用的一个词的确切含义。这个词恰好是“God”(上帝)。我不确定他使用这个词时,指的是创造了这浩瀚宇宙的至高神秘之源,还是《圣经·旧约》中某一历史时期的主人公,抑或是马丁·布伯偶尔与之交谈的什么人。

在一次谈话期间,他停了一下,面带悲伤地说:“以第三人称的方式谈论上帝,让我感到痛苦。”后来,我把他的话转述给哥舒姆·舒勒姆(Gershom Scholem),后者听了摇了摇头:“他有时的确太偏执了。” 3

第三次讲座上,我终于鼓足勇气举起了手。他温和而亲切地问:“怎么了,坎贝尔先生?”

“是这样的,”我说,“您今晚使用的一个词我不太能理解,我不知道它确切指的是什么。”

“哪个词呢?”

我答道:“上帝。”

他睁大双眼,一脸惊讶地看着我:“您不理解‘上帝’这个词的含义?”

我说:“我不知道您用‘上帝’一词的确切所指。您刚才说,上帝已然掩面不顾。

但在印度,人们却始终体验着、注视着神。我恰好刚从那儿回来。”

4

但在印度,人们却始终体验着、注视着神。我恰好刚从那儿回来。”

4

“哦,”他说,“您的意思是要进行比较……”

遗憾的是,此类交锋与现场的泛基督教精神不甚相符,会议主席突然插话:“布伯博士,坎贝尔先生不是这个意思,他只是想知道您在何种意义上使用‘上帝’这个词。”

布伯后退了几步,若无其事地说:“每个人必将以各自不同的方式结束自己的放逐。”

从布伯博士的角度来看,这一点或许完全正确。但当时我突然想到的是,从东方智慧与神话主题的总体观念来看,人们“并没有”身处放逐之中,因为神内在于人,人不可能被它放逐。唯一可能发生的是,人无从认识神,也认不出神,找不到恰当的方式让自己意识到这一内在于自身的存在。

这是东方传统与西方传统之间一条重要的分界线。这两个世界分别是怎样的?划分二者的界线在哪里?我认为,从神话与宗教文化的角度来说,二者的分界线就位于我们过去称为波斯的地方,即格林尼治以东60度。

这一分界线东部是两个富于创造性的高位文化中心(high-culture centers):其一为印度,另一为远东的中国、南亚和日本。我所说的“高位文化”,指的是那些留下过书写文献、纪念性建筑等有文字的文明。该分界线以西同样形成了两个富于创造性的高位文化中心:近东或者说包括埃及在内的黎凡特地区,以及欧洲。

东方的两个文化中心彼此隔绝,也与其他文化中心相隔绝。印度以北横亘着喜马拉雅山脉,周边为大海环绕。同样,中国西部有大漠阻隔,周边也是海洋。这两个地区从未受到大规模的外来文化冲击,即便偶有外来影响,也是逐步渗入的,且往往会被当地文化同化。

欧洲与近东这两个地区却一直保持着直接而频繁的接触。两个地区之间存在许多交通要道:地中海、黑海、多瑙河及其他河流。此外,这两个地区都很容易遭受来自北方和南方族群的大规模入侵。

在历史上,入侵西边两个地区的重要族群有两支。一支是北方以游牧和狩猎为生的战斗民族雅利安人,他们自北欧草原南下,进入欧洲的高位文化地区;另一支是同样好战的闪米特部落,他们从叙利亚-阿拉伯沙漠地区突入,横扫整个黎凡特冲积平原。

这些侵略行为对当地的文化生态造成了持续不断的干扰。西方历史是一部充满瓦解与重构的历史,或者也可以说是一部不断进步的历史,只不过其间不断发生着剧烈而持久的变化。众多族群生活在同一个地区且相互影响,必然会引起多元思想之间猛烈而长久的对抗。

当我们从哲学和宗教历史错综复杂的西方世界转向东方时,仿佛进入了另一个世界。这是一个长满了棕榈树的世界,虽然树的种类各不相同,但它们在本质上是相似的。在东方,少数几个基本主题贯穿整个文化体系,并且延续了极为漫长的时间。

高位文化何时出现在印度和远东地区?印度文化源于公元前2500年左右的印度河流域文明,远东文化则始于约公元前1600年的中国商朝 5 。两者均处于青铜文化时代。

值得一提的是,整个高位文化世界的发展均肇始于近东幅员辽阔的美索不达米亚和埃及地区,在公元前8000年左右,伴随农业和畜牧业的出现而兴起。此前世界各地的族群均以采集和狩猎为生。骤然之间,人类有了大量经济活动,并逐渐形成了一个结构复杂的社会。到了公元前4000年左右,在一些地区——尤其是两河流域,出现了规模较大、结构复杂的城市:古苏美尔(Sumer)、乌尔(Ur)、阿卡德(Akkad)及其他星罗棋布的城市。

由于群体过于庞大,这些城市开始出现劳动分工,进而有了专业的管理人员、祭司、商人及农民。这种专业化促进了知识、技术和工艺的迅速发展。

关于祭司的知识对我们的讨论至关重要。恰在这一时期(公元前3500年左右),书写、数学运算、可控的天文观测、征税方式等被发明出来。由国王担任多元分化社会的中央枢纽的构想也应运而生。

这一时期,祭司们形成了一个意义深远的认识:太阳、月亮、水星、金星、火星、木星和土星这七颗肉眼可见的天体均以可测算的速度穿过恒星。这一认识启发了一种全新的宇宙观:宇宙是有规律的,且其规律受数学规则支配。

这种宇宙观的基础:宇宙不受人格神的支配,恰恰相反,某种非人格的客观力量遵循不可抗拒的规律,运行于昼夜更替、月亮盈亏、四季更替的进程中,此外还支配着大年(great year)

的流逝,以及整个宇宙之轮的永恒运转。这一理念进而催生了青铜文明时期的神话,并成为东方哲学的基本理念,遗惠至今。

的流逝,以及整个宇宙之轮的永恒运转。这一理念进而催生了青铜文明时期的神话,并成为东方哲学的基本理念,遗惠至今。

在中国,“道”这一概念指的是客观存在的宇宙秩序,它认为宇宙的循环是有规律的,光明与黑暗在地位、影响和力量上此消彼长。印度人的“正法”、古埃及人的“秩序”(ma’at)、苏美尔人的“道”(me)等思想也是如此,指的都是宇宙秩序。在这一宇宙秩序中,众神明有如文武百官,各司其职。

众神不是掌控一切的代理者,后者绝非一位人格化的神。众神明负责管理宇宙的客观进程,隶属于不同的职能部门,是各种自然力的人格化形象。自然和宇宙间的力量同样运行于人的体内、天性之中。因而,外在于人的神明,同样内在于人。

祭司团体由此形成了一个伟大的思想:一个社会的运行应当在艺术、建筑和哲学中体现宇宙秩序的原型。于是,社会本身就变成了某种图形,象征着各种宇宙范式。

每个族群的神话都代表了一种瑰玮的诗性意象,与所有诗性意象一样,它们使族群的历史与某些秘不可言的原则关联起来。此类传统神话具有四个基本功能。第一个功能无疑是使社会中每个个体的心灵在面对存在的奥秘时持开放的态度。存在的奥秘既无法分析,亦难以言说,只能被作为一种既属外在又属内在的经验加以体验。

神话的第二个功能是呈现宇宙的形象,以联结超验世界与日常经验世界。这一宇宙形象必须能够体现奥秘,使所有星星、小动物、树木和山脉都成为那深不可测的维度的显现。

神话的第三个功能是提供一套可以协调族群与奥秘之间关系的社会秩序。国王稳居社会中心,成为城市国家的协调准则。他散发着太阳般的光芒,他的王冠正代表太阳(或月亮)的光芒。文武百官装扮成祭司的模样,围着他走来走去,宛如身披宇宙华服环绕太阳运行的群星。在后世的宫廷礼仪中,我们仍能看到这一象征体系。

神话的第四个功能是支持个体走过整个生命历程。它要帮助个体摆脱幼年时期的依赖取向,承担起成年人的责任(特定文化规定的责任),而后陪伴他走完老年之路,最终跨越黑暗之门。

借此,外部大宇宙的宏观世界、个体的微观世界与我有时说到的“中观世界”(社会秩序),三者被融入一个宏大的整体中,共同指向存在的奥秘。这就是隐藏在东方之美、东方城市的奇迹、东方哲学、东方诗歌与艺术背后的理念。当然,若我们去往东方,有些地方的人们肮脏而悲惨的生活也许会使我们感到震惊。然而,协调一致的原则却以一种奇异而迷人的方式照亮了所有的贫困,使所有人闪耀着神话世界的光辉。我们还会发现,东方人对贫困怀有一种奇怪的容忍。这种态度固然会让社会工作者们恼怒不已,却为当地僧侣所乐见。当地人安然地栖息在神灵的怀抱中,可以说,他们的确在自己的生活中直接感受到了神的光辉。

东方哲学的基本理念:人们孜孜以求的神秘、终极真理全然超乎所有定义之上,任何思想、想象方式都难以企及。西方人会问:“上帝是仁慈、公正、充满爱的吗?他爱我吗?他爱我的人民甚于其他人民吗?这些人不是选民吗?那些人不是弃民吗?”这些问题在东方人看来纯属幼稚之语。东方哲学只是将人的思想与情感投射到某个拟人化的神秘存在上,而这神秘存在本身完全超越了存在、非存在的范畴。逻辑范畴、时间与空间的感性形式都是人类思维可以触及的,而人所追寻的神秘存在却超乎其上。绝对存在(the absolute)绝对超越于一切思想之上。这点需慎重以待。

在西方神学中,“超越”(transcendent)一词意指“凡俗之外”,而在东方哲学中它指的是“思想之外”。从西方神学的角度看,若是一个人对神的界定与终极神秘有关,定会被视为彻头彻尾的偶像崇拜。但在东方哲学的视野下,“神”的存在不过是表明一个人有想象神之存在的能力罢了,你的神善待你,我的神也善待我。既然每个人想象神之存在的能力有差异,那么人们也就有权以不同的方式去理解神。

基督教最基本的神学思想:唯有上帝能够认识上帝。这是三位一体教义的核心。想要认识圣父,其本身必然是上帝。在基督教中这一角色由圣子扮演,认识者与被认识者之间的关系则由圣灵代表。我们每个人都处在认识第二位格(即识得圣父的基督)的途中。在印度教与佛教思想中,我们能发现完全相同的观点。

东方人对人与绝对存在之间关系的看法略有不同:绝对超越一切之上者是个体存在的根基。它就是你,且内在于你。早在公元前8世纪,这一根本性的表述就已出现在《歌者奥义书》中:Tat tvam asi,“汝即彼”。你要认识的就是你自己。不过,这个“你”并不是在日常经验层面为你所认同的、可在具体的时空中被命名、描述和定义的你,不是这么回事儿。我们也会读到这样的梵文句子:Neti,neti,即“不是这个,不是这个!”

一个人用以命名自我的任何事物都不是它。只有当你排除了所有能够加以命名的事物、达成突破,你才触及了它。这是一种极为不同的演绎方式。在该等式中,a是你,x是神秘存在,a=x,也即是说你就是那个神秘存在,而不是你所认识的那个“你”。你认为的那个你并不是它,那个完全无从想象的你才“是”它。这一矛盾,这一悖谬,恰恰是东方文化的根本奥义所在。

一个人用以命名自我的任何事物都不是它。只有当你排除了所有能够加以命名的事物、达成突破,你才触及了它。这是一种极为不同的演绎方式。在该等式中,a是你,x是神秘存在,a=x,也即是说你就是那个神秘存在,而不是你所认识的那个“你”。你认为的那个你并不是它,那个完全无从想象的你才“是”它。这一矛盾,这一悖谬,恰恰是东方文化的根本奥义所在。

我们再来对比一下近东地区发展起来的犹太教、基督教和伊斯兰教文化传统。这几种文化传统均认为,神创造了世界,造物主与被造物是绝对不可混淆的,谁要说“我是它”(I am it),谁就是亵渎神明。基督说,“我与父原为一”,结果被钉死在十字架上,因为在犹太教这是渎神的。神秘主义者的目标是与神合一。神秘主义者就像夜间的飞蛾,看到灯盏里飘忽的火焰,便在玻璃罩上不停地扑打双翼,渴望与火焰合而为一。翌日清晨,它扑闪着翅膀回到同伴中:“我昨晚经历了多么奇妙的事儿啊,我看到了多么神奇的东西啊!”第二天夜里,它又想方设法钻进玻璃罩,最终真的与火焰合而为一了。这就是神秘主义者的目标。是谁帮助这个神秘主义者得偿所愿的呢?正是那些钉死他的愚拙的正统派人士,他们成了神秘主义者实现梦想的工具。与哈拉智一样,基督在他能够言说时说道:“父啊,赦免他们!因为他们所做的,他们不晓得。”

正是在此意义上,人遭到了放逐。我们能对那神秘的存在、超越性的x做些什么呢?像许多神秘主义者那样,认识到我们与x本为一体而后奔赴殉道的火堆与之合而为一?这是不被允许的。在西方宗教里,人们只能与x建立关系。西方宗教追寻的是人与神的关系,而不是与神同一的经验,这一点非常重要。那么,人要如何与神建立关系呢?大致可以遵循这样几种方式:第一种是犹太人传统的方式,第二种是基督教的方式,第三种当然就是伊斯兰教的方式。

在犹太传统中,上帝与某个特定的族群订立了圣约,其他人都被排除在圣约之外。一个人怎样才能成为该群体中的一员呢?这一点在几年前才得到明确:母亲为犹太人,且终生敬奉圣约。

在基督教中,人与上帝的关系需要通过耶稣基督来构建。

基督既是真正的上帝,又是真正的人。在基督教这被视为奇迹,而在东方这却是每个人都必须在自身认识到的一点。基督经由“他的”人性

基督既是真正的上帝,又是真正的人。在基督教这被视为奇迹,而在东方这却是每个人都必须在自身认识到的一点。基督经由“他的”人性

与我们建立关系,经由“他的”神性使我们与上帝建立关系。我们如何与基督建立关系呢?通过洗礼进入他的教会。教会作为一种社会机构这一点,也与犹太教一致。

与我们建立关系,经由“他的”神性使我们与上帝建立关系。我们如何与基督建立关系呢?通过洗礼进入他的教会。教会作为一种社会机构这一点,也与犹太教一致。

伊斯兰教也是一种注重关系的宗教。Islam(伊斯兰)的本义是“顺从”,在这个黎凡特地区最年轻的宗教看来,人要实现自己的宗教使命,就必须让自我臣服于安拉的伟力之下。换言之,人不应屈从内在于自我的东西,而应顺从安拉的威严及律法。

在西方诸传统中,虔诚的信徒完全依赖于选民、教堂、律法等社会建制,这些社会建制对信徒提出了相当严苛的要求。进入现代社会,这些要求因一些人们可能情愿从未知晓的事实而遭到了质疑。结果,世界出现了我们所说的怀疑与失序。这是西方人当前面临的困境。

近代以来,东方文化为我们闭塞的生活带来的一个重要影响,便是促使我们重新认识自己的传统。阅读19世纪欧洲学者和美国超验主义学者的著作就能感受到这一点:这些学者在那时就已意识到,佛教与印度教的教义代表了前基督教心灵(pre-Christian heart)的觉醒,他们从这些教义中辨认出了早已在希腊罗马传统中得到阐述的思想,这些思想同样蕴藏在凯尔特神话与日耳曼神话中。这些源于圣树林、圣物的思想,认为内在自然与外在自然同样神圣。在这些文化传统中,神话不是对发生于某地的久远历史的虚构,而是以诗性的形式揭示着永存于人类自身的奥秘。

我给大家讲一个简短的神话故事。这是一则源于青铜时代的古老神话,它以三个版本流传于三种不同的传统中。第一个版本记载在公元前9世纪前后问世的《大森林奥义书》的开篇。

起初——其实并不存在什么“起初”,因为“起初”是一个描述时间的词,当你开始讲神话时,万不可死抠字眼儿。将神话当作报纸上的现场报道来理解是行不通的。但若把神话当作诗歌吟咏,它们就会焕发光彩。

在不是起初的起初,宇宙中除了自我(Self)别无他物。在某个不是瞬间的瞬间,自我说出了“我”

。在思及“我”的一瞬,自我感到了恐惧。旋而他开始推理——虽然还不是十分复杂的推理,但毕竟也是最初的尝试:“既然这世间除我之外别无他物,我有什么好害怕的呢?”于是恐惧消失了。

。在思及“我”的一瞬,自我感到了恐惧。旋而他开始推理——虽然还不是十分复杂的推理,但毕竟也是最初的尝试:“既然这世间除我之外别无他物,我有什么好害怕的呢?”于是恐惧消失了。

恐惧甫一消失,欲望就出现了:“我希望有另一个人。”呃,在这种存在状态下,愿望总能轻易实现。自我开始变大,一分为二,瞧,变成了两个人。二人交合生出了其他事物。女人思忖道:“他从自己的身体中生出了我,又怎能与我交合呢?”于是她变成母牛,他就随之变成公牛;她又变成母驴,他也随之变成公驴;她再变成牝马,他也随之变成牡马。如此反复,直至变成蚂蚁。后来,这个最初说出“我”的人环视天地,说道:“这世界就是我。世界是从我体内涌溢出来的。”因此,宇宙源于自我的涌溢。这是故事的第一个版本。

大约在同一时期,出现了《创世记》第二章的故事。故事说,上帝创造了亚当,让他照管伊甸园。那是一份单调乏味的活计,他感到很孤单。于是上帝又造出许多野兽带到他跟前,让他一一命名。是的,他可以为野兽命名,不然此外还能拿它们做什么呢?最后,上帝想到了另一个主意。他让这个孤独的月下人(mooner)昏睡过去,从他身上取出一根肋骨,造了一个乔伊斯

所说的“肉片大小的配偶”。亚当醒后抬起头,说道:“啊哈,这回好啦!”

所说的“肉片大小的配偶”。亚当醒后抬起头,说道:“啊哈,这回好啦!”

让我们看看这个故事说了些什么。它说的也是自我一分为二的故事,只不过在这个版本中,一分为二的不是神自己,而是神的造物。历史上所有灾难在人类的舞台轮番上演,而上帝站在脚灯的一侧默默观看。

我在东方最重要的经历之一,就是遇见了一群不知“堕落”为何物的人。这些东方人并不认为自己对某个高高在上的、动不动就说“你应该这样,你应该那样”的造物主犯了什么罪。这真是一次涤荡心灵的神奇之旅。我对很多朋友说过:“把花在精神分析上的钱省下来,去趟日本吧。”

下面是故事的第三个版本。柏拉图的《会饮篇》记述了一场精彩的、前所未有的盛大酒会,一群希腊哲学家围坐一堂纵谈爱欲,亚里士多德

讲了下面这个小神话。

讲了下面这个小神话。

据说,最初的人类拥有四条腿和两个脑袋,每个人的体型都是今天的人(当然是指当时的希腊人)的两倍,只不过他们是按照三种不同的方式分别造出来的。以太阳为模型造出的人由两个男人构成,以大地为模型造出的人由两个女人构成,以月亮为模型创造的人由一个男人和一个女人构成。不论由什么方式构成,每个人都有今天的人两倍大。诸神对这些人心怀戒惧。宙斯决定将这些人切成两半,而后让阿波罗把他们的皮肉拽到肚脐眼的位置系起来,又调转他们的脑袋,使这些刚刚被切分出来的被造物能够看见彼此。当然了,被分开的每一对都马上紧紧地拥抱在一起,不肯分离。诸神说:“这样下去没完没了,我们就什么事儿都干不了了。”于是,他们拆散这些爱人,让不同类型、性别的人杂居各地。不过,这些被分散的人渴望与自己的另一半重新结合的愿望和从前一样强烈,在重新寻找彼此的过程中,他们建起了城市,创造了文明。

这则神话就是弗洛伊德理论的基础。在弗洛伊德看来,一切人类文明都是未获满足的性欲升华后的产物。在这则神话中,诸神与被造物同样处于分离状态,只不过诸神并不是被造物的创造者。在希腊世界,神并不是人类的创造者,不如说,诸神是人类的兄长。大家都知道应当如何与长兄相处:你得小心翼翼地对待他们,但他们无权任意使唤你。尽管如此,你最好还是对他们言听计从,以免受到伤害。这种态度与近东地区《圣经》文化传统的态度迥然不同。在后者那里,上帝创造了人类,使之成为自己的仆人,并给人类下达各种命令。

以上就是青铜文化时代同一则古老神话的三个不同版本。我认为它们很贴切地反映了其所属文明和神话体系所包含的问题,这也是我们即将探讨的问题。

在使用“神”和“人”之类术语时,我们总会面临到底忠于谁的问题:忠于上帝还是忠于人?在黎凡特地区,人们主张无条件地服从上帝。这种思想早在亚伯拉罕捆绑以撒的故事

中初露端倪,后来又在《圣经·约伯记》中得到了尤为集中的表达。在这个故事中,上帝永恒的朋友撒旦(“敌对者”)来到上帝跟前,上帝颇为得意地说:“你留意到我的仆人约伯了吗?你能在世间找出比他更好的人吗?会有比他对我更虔诚的人吗?”

中初露端倪,后来又在《圣经·约伯记》中得到了尤为集中的表达。在这个故事中,上帝永恒的朋友撒旦(“敌对者”)来到上帝跟前,上帝颇为得意地说:“你留意到我的仆人约伯了吗?你能在世间找出比他更好的人吗?会有比他对我更虔诚的人吗?”

撒旦说:“你那样恩待于他,他怎会对你不虔诚呢?让他吃点儿苦头,看看他会怎样。”

上帝说:“好,我跟你打赌。去吧,你可以随意待他。”正如吉尔伯特·默雷(Gilbert Murray)

所说,这就像你跟别人打赌说,你再怎么激怒自己的爱犬,它都不会咬你一样。

6

所说,这就像你跟别人打赌说,你再怎么激怒自己的爱犬,它都不会咬你一样。

6

大家都知道可怜的约伯接下来的遭遇:家破人亡,房屋被毁,牲畜也都死了,到最后,他自己浑身长满毒疮,跌坐在炉灰里。朋友们(不知为何被称为约伯的“安慰人”)来到他家,对他说:“你一定是做了极大的恶事,才会有此报应。”但约伯并没做什么恶事,他遇此横祸,恰恰由于他是义人。这个悖论曾令一些神学家困惑不已,但它恰恰也是理解《约伯记》的关键。

约伯毫不退让:“我从未行恶。我是义人。”

故事的最后,他要求上帝现身,上帝于是出现了。在让可怜的约伯经历了这一切灾难后,上帝有没有说:“约伯,你真棒。你瞧,我和撒旦打了这场赌……”不,完全没有。上帝甚至都没有用任何委婉的方式来为自己的行为辩解,他只是说:“你很强壮吗?你能用鱼钩把鳄鱼钓上来吗?你不妨试试。我却是能做到的。你算什么,不过是一条蠕虫罢了,竟然想弄清自己的遭遇?”

此时,约伯说:“我为自己感到羞愧。”他放弃了从人类角度出发的价值和判断。他往自己脸上撒灰,屈服了。

希腊人就不会这样。大家都知道假如希腊诸神不小心被人逮到会是什么下场。那种情况下,人类对他们可就不会像以前那么客气了。平日里人们固然要小心翼翼地避免冒犯他们,但这种尊敬更像是出于对一群政客的尊敬:基于种种原因,你不得不听从他们,否则你会被关起来,但你并不是打心里尊敬他们。

差不多在《约伯记》创作之时,埃斯库罗斯

开始写《被缚的普罗米修斯》(

Prometheus Bound

),两部作品几乎成书于同一时代。普罗米修斯传达了与约伯截然相反的理想,他代表了对人类价值体系的肯定、对诸神的否定。他窃取火种将其作为礼物送给人类,结果被宙斯钉在悬崖之上。他是个真正能用鱼叉刺穿鳄鱼鼻子的硬汉。几位神使来到这位泰坦神跟前,见他四肢被缚吊在悬崖上,每天都被秃鹫啄食肝脏,便劝道:“道歉吧,他会饶恕你的。”

开始写《被缚的普罗米修斯》(

Prometheus Bound

),两部作品几乎成书于同一时代。普罗米修斯传达了与约伯截然相反的理想,他代表了对人类价值体系的肯定、对诸神的否定。他窃取火种将其作为礼物送给人类,结果被宙斯钉在悬崖之上。他是个真正能用鱼叉刺穿鳄鱼鼻子的硬汉。几位神使来到这位泰坦神跟前,见他四肢被缚吊在悬崖上,每天都被秃鹫啄食肝脏,便劝道:“道歉吧,他会饶恕你的。”

普罗米修斯答道:“你们转告他,我蔑视他。让他想怎么做就怎么做吧。”当然了,普罗米修斯之所以能挺住,是因为他本来就是半神,还被赐予了未卜先知的能力,但他的态度表达了对人类价值的肯定,以及对全能者威权的反抗。

再来看看我们现代人的情形:周一、周二、周三、周四、周五和周六,我们与普罗米修斯同行;到了安息日,我们与约伯同行半小时。下个周一,我们坐在精神科医生的沙发上,诊断一下自己的精神状况。我们身上有两个截然对立的传统,我们的大学老师和牧师告诉我们二者多少是可以调和的,但事实并非如此。这两种传统间的差异不亚于欧洲与近东的差异。

欧洲的传统源自希腊、罗马、凯尔特和日耳曼世界,其神话传说先后在中世纪的亚瑟王传说及文艺复兴时期的新古典主义中复活。黎凡特地区的传统则源于《圣经·旧约》《圣经·新约》《古兰经》,注重权威和“伊斯兰”——如前所述,“伊斯兰”乃是“顺从”之意。

上述两种传统均迥异于东方传统。人们通常认为伊斯兰教在某种程度上属于东方文化,其实不然:它属于那道广阔的形而上学分界线的西方一侧。

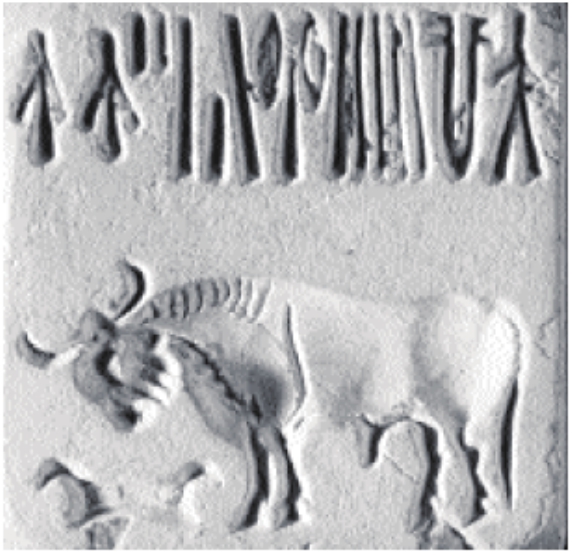

如前所述,大约在公元前2500年,青铜文明出现在了印度次大陆,摩亨佐·达罗(Mohenjo Daro)和哈拉帕(Harappa)这两座城市在印度河流域拔地而起。与此同时,米诺斯文明开始出现在欧洲的克里特岛。这两个几乎同时出现的文明采用的象征符号本质上也是相似的。虽然我们还无法读懂印度河流域尚未破译的文字, 7 但现已发现的印章上刻有大量的象征性图案。

第一种图案是公牛。在全世界的神话体系中,公牛都是一种极为重要的图案。公牛的双角与月牙的两尖极为相似,月亮是代表死亡与复活的行星,它既含有代表死亡的因素,又代表了生命战胜死亡的法则。公牛拥有月亮的特征,而月亮又是与祭祀有关的行星,于是公牛也成了一种可以用于祭祀的动物。

图1-1 印度河流域的印章,约公元前2000年

另一种摆脱了死亡威胁的动物是蛇。蛇每年都会蜕皮重生,因而它与公牛一样成为与月亮关系密切的、死亡与重生的象征。蛇是一种出没于水域、动作敏捷的生物,它贴地而行,闪动的蛇信酷似火焰,仿佛它的体内蕴藏着火种,而水中之火可以带来富饶、丰产和生命。

与月亮相反,太阳永远闪耀着光芒,它出现在哪里,光芒就降临哪里。就像植物会被太阳烤焦一样,任何暴露于阳光下的生命都会被烧毁。太阳直射光与月亮反射光对生命的交互调节,是神话的重要主题之一。

公牛代表月亮,狮子因拥有太阳似的面庞而代表太阳。太阳出现使新月隐遁,同样,狮子要扑袭公牛,鹰隼也会捕蛇。

这些基本的神话组合表现了永生的两种形式。第一种永生是属于父性世界的死而复生。在许多文化中,人们认为自己的祖先生活在月亮上。另一种永生是人穿越金色的太阳之门,一去不返:他们的肉身被烧成灰烬,留在了太阳的这一边,灵魂则飞向了太阳的另一边。

根据上述构想,轮回转世也就有了两种情形:一种情形是人披上又脱掉重重肉身,如同月亮隐而复现;另一种情形是人以光的形式化身于万物,藏身万物之内。

东方世界高位文化宗教的目的之一,就是“认识到自我与太阳之光的同一性”。有一次我在一个报告厅讲课,听众是只有十几岁的男孩。我绞尽脑汁想找一个合适的比喻来解释这种思想。我抬头寻找灵感,灵感就真的来了:我让男孩们抬头看天花板上的灯泡,每个灯泡都在发光。我们可以把它们想象成许许多多的灯泡,这是一个由众多实体构成的月亮世界。另外,我们也可以把注意力放到所有灯光汇聚而成的那一团光芒上,这就是一种太阳意识。我们关注的是什么?光还是光源?哪一种看待事物的方式是正确的?要是一个灯泡坏了我们可以换上另一个。灯泡与灯光相比,何者更重要?我对男孩们说:“我从这儿往下看,能够看到你们所有人的脑袋,它们就像一个个灯泡。每个脑袋里都装着意识,哪个更重要呢?是特定的大脑,还是大脑里的意识?”

倘若我们关注的是灯泡、大脑,是一种具体的现象,我们就是在肯定个体。在日本文化中,由众多个体构成的世界被称为“事法界”(ji-hōkai)或“个殊世界”(individual universe),由光构成的整体世界则被称为“理法界”(rihōkai)或“普遍世界”(one universe)。二者其实是同一事物的不同表述。 8 东方宗教的目的就是让人把注意力从现象世界转向超越世界,当人不再将自己视作具体的灯泡、大脑或身体,而是将自己归属于意识的整体,人也就与太阳的存在——也即康德所说的本体世界走向了同一,不生不灭。

紧接着人们会发现,意识世界和个殊世界并无分别,它们不过是观照同一奥秘的两种不同模式,这就叫“理事无碍”(ji-ri-muge),即“个殊与普遍之间并无分别”。抵达超越意识的最后一步是“事事无碍”(ji-ji-muge),即“个殊与个殊之间并无分别”,每个人各自乘着“业力”(karma)之马,殊途同归。我们都是同一个伟大存在的化现。

上述教义出自《花环经》(

Flower Wreath

),也就是《华严经》(

Avataṃsaka

)。

在这部佛经中,世界被描绘成一张由无数宝石连缀而成的大网,每个连接点上都有一颗宝石,每颗宝石都反射着其他宝石的光芒,也被其他宝石反射着。这张大网强调的是被宝石反射的光芒,而不是特定的某颗宝石。这种关注重心的转移也隐含在关于太阳和月亮的神话中。随便找一幅炼金术的图画或看看众多的东方图像和唐卡,你几乎都会在图像上方的两个角落发现大小相同的太阳和月亮图案,此时,你定能意识到“理”“事”一致的原则,而这正是所有东方宗教的核心理念。

在这部佛经中,世界被描绘成一张由无数宝石连缀而成的大网,每个连接点上都有一颗宝石,每颗宝石都反射着其他宝石的光芒,也被其他宝石反射着。这张大网强调的是被宝石反射的光芒,而不是特定的某颗宝石。这种关注重心的转移也隐含在关于太阳和月亮的神话中。随便找一幅炼金术的图画或看看众多的东方图像和唐卡,你几乎都会在图像上方的两个角落发现大小相同的太阳和月亮图案,此时,你定能意识到“理”“事”一致的原则,而这正是所有东方宗教的核心理念。