1940年9月的一个夜晚,伦敦上空突然警报声四起,1 500架德国飞机像一张巨网包围了伦敦,并投下了将近2 000吨炸弹。顿时,圣玛莉里波教堂的彩绘玻璃窗四散飞溅,白金汉宫四周被5枚炸弹夷为平地,上议院也未能幸免。

德国人使用了一种全新的“闪电战”战术,将盟军的坚固防线打得七零八落。此前,丹麦和挪威在4月沦陷,荷兰与比利时于5月被占领。近40万英法联军被德国机械化部队逼到了大西洋海岸一个叫作敦刻尔克的狭长地带,经过了9个昼夜的苦战,大部队人马在6月初侥幸乘船撤离。但紧接着巴黎沦陷,法国被一分为二。此时,拯救欧洲的希望落在了英国身上。然而,德国轰炸机像乌云般出现在英国上空,组成狼群阵列的U型潜艇也封锁了周边海域,这让失去补给线的英国正迅速地沦为一座饥饿的孤岛。

危急之中,任何有可能扭转战局的科学和技术都会为黑暗中的人们带来一线希望。谁先取得技术突破,谁就能加重砝码,从而使胜利的天平朝着自己的方向倾斜一点。相较于第二次世界大战结束前才投入使用的德国V2火箭和美国原子弹,雷达在战争一开始就发挥了作用。

在地面雷达的警戒之下,英国皇家空军在黑暗中起飞,迎击敌机。在茫茫夜色中锁定目标,光靠眼睛和探照灯是非常困难的。唯一的办法就是抓紧时间来完善雷达和相关技术:提高分辨率,将雷达做小,放到战斗机狭小的机舱里。这不仅能帮助锁定敌机,还能侦测到露出水面的德国U型潜艇,打破其在海洋上的封锁。而这一切单凭工作频率较低的真空管是无法做到的,还要靠性能更好、频率更高的半导体器件才能保障。

在战争的刺激下,此前进展缓慢的半导体研究突然加速。

第二次世界大战一打响,英国东部的海岸线就装配了雷达站,形成了一条防御链,侦测来犯的德国轰炸机。

雷达是战争中的“眼睛”,但早期的雷达却是“近视眼”。跟马可尼的无线电报接收器一样,雷达接收器上也需要有一个单向整流器件。但是雷达波的频率比无线电报的频率高很多,而真空二极管受到电子从阴极到阳极所耗费的时间的限制,频率无法继续提高,分辨率低下。那时,从法国西海岸起飞的德军飞机不到半个小时就能飞到英国上空,留给英国人的时间已经所剩无几。于是,英国研究者迅速将目光转到了高频性能更好的半导体上,并尝试攻破半导体整流器的难点。

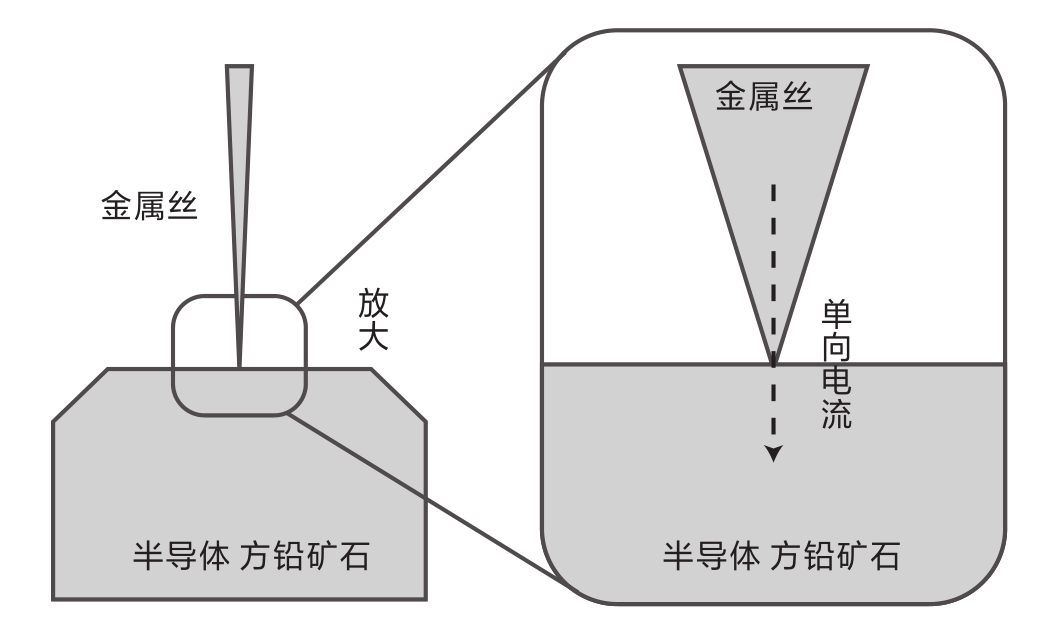

说到半导体整流,早在1874年,德国物理学家布劳恩就发现了一种方铅矿石半导体能整流。如果用细金属丝触碰矿石表面,偶尔还会在某个点上得到单向电流,这被称为“猫须”整流器。但这样成功的概率很低,稳定性很差,要反复尝试。至于方铅矿石为什么会有整流效果,布劳恩还无法做出解释。

1939年,英国布里斯托尔大学的物理学家内维尔·弗朗西斯·莫特(Nevill Francis Mott)想通了“猫须”整流中产生单向电流的原理(见图2-1)。埃文河在布里斯托尔市流入大海,只要把细长的金属丝比作埃文河,把方铅矿石半导体比作大海,就能解释单向电流产生的原理了。正如弗莱明的真空管中的能量斜坡使得电子只能单向流动,在金属和半导体界面上也存在着一个能量斜坡。

图2-1 “猫须”整流原理

注:莫特解释了“猫须”整流原理,即金属-半导体界面上存在的能量斜坡造成了单向电流。

莫特用量子物理学完整地解释了半导体和金属界面上的单向整流效应

。这样一来,人们就不用盲目地用金属丝在矿石表面上碰运气了,而是能在理论指导下做出金属-半导体点接触整流器,不仅工作频率高,而且更稳定。

。这样一来,人们就不用盲目地用金属丝在矿石表面上碰运气了,而是能在理论指导下做出金属-半导体点接触整流器,不仅工作频率高,而且更稳定。

之后,英国人又尝试了用硅做整流器,发现稳定性很好,便马上将其运用到了雷达上。美中不足的是,当时硅的提纯技术较差,导致硅晶体中有较多杂质,整流效果差强人意。

为了尽快取得军事技术的突破,英国首相丘吉尔批准了一支科学家代表团于1940年9月秘密访问美国,并向美国寻求技术支持。形势紧急,美国军方和民间立刻行动起来,组织了一支庞大的科研队伍,开展了雷达、自动火炮、两栖装甲车等军事技术研究。在第二次世界大战期间,美国政府在雷达项目上的投入高达30亿美元,这比原子弹项目的20亿美元还多。

贝尔实验室也积极地参与了进来,研究部主管凯利加强了实验室在雷达中的磁控管和硅半导体整流器方面的研究。

* * *

贝尔实验室的前身是美国电话电报公司的一个研究中心,起初坐落于纽约市繁华的西大街,1925年成为一个独立的研究开发机构。它成立的初衷是为美国电话电报公司提供所需的通信技术。靠着占据垄断地位的母公司雄厚的资金支持,贝尔实验室得以将目标放得更长远。在随后的几十年中,这里诞生了晶体管、太阳能光伏电池、激光、CCD图像传感器、香农信息论、UNIX操作系统和C语言等发明。

凯利1917年就加入了贝尔实验室,在真空管研究方面有着丰富的经验。但凯利已预感到,真空管技术即将走到尽头,未来将属于半导体固态器件。

1936年,经历了大萧条之后的经济重新复苏,贝尔实验室开始重新招纳应届毕业生,凯利也在这一年被任命为研究部主管。同年3月,他来到了位于波士顿的麻省理工学院,看中了一位脸型方正的年轻博士威廉·肖克利,肖克利曾跟随从欧洲访学回来的斯莱特研究固体物理学。

凯利十分看重肖克利的固体物理学背景,因为这是贝尔实验室无法培养的。于是,他代表贝尔实验室向肖克利抛出了橄榄枝,并强调还有机会跟物理学大师戴维森一起工作。果然,这一点让肖克利心动了。

肖克利于1910年出生于英国,3岁时跟随父母回到美国,一家人定居在加州的帕洛阿托。就在他们从英国登船启程回美国的那一天,玻尔发表了电子轨道量子化的论文。肖克利有着高高的鼻梁和一双深邃、锐利的眼睛,最大的爱好是攀岩。他不仅聪明,而且爱出风头:他曾经一边走在高高的房檐上,一边向人炫耀,有时还会在宴会上出人意料地变出一束花。

在肖克利见习期间的一天,凯利来找他,并跟他聊了起来。在凯利看来,贝尔实验室里的能人一箩筐,好主意到处都是,而好问题却很稀少——它们需要人们努力寻找才能发现,并与现实的需求息息相关。那个时候,电话交换机普遍使用继电器来自动切换线路。继电器是一种机电开关,控制电流产生磁场,吸引金属弹片开合,实现线路切换。 1 但是继电器开关速度很慢,而且反复碰撞的金属弹片容易磨损,甚至打出火星。当时,贝尔系统每天要处理7 300万次通话,随着交换机中的继电器越来越多,维修和替换的成本也大大增加。此外,作为放大器的真空三极管也存在着耗电高、发热大和易碎等问题。

而凯利盼望着将来有一天这种机械开关能被一种安静、快速、可靠和不会打火星的电子开关所取代。他特意强调,未来的电话交换机应该是全电子化的,这是贝尔实验室追求的一个重要目标。 2

这次谈话立刻引起了肖克利的共鸣,并给他留下了深刻的印象,他意识到自己的研究应该与中长期的应用目标结合起来,这样才能发挥出最大的效用。从此,他将半导体放大器和开关作为自己最重要的研究目标。

不久,肖克利在实验室内部成立了一个学习小组,并邀请了沃尔特·布拉顿(Walter Brattain)、詹姆斯·费斯克(James Fisk)、查尔斯·汤斯(Charles Townes)等人参加

。每周四下班后,学习小组的活动便开始了。他们一边享用餐厅提供的茶水和点心,一边轮流讲解自己的学习心得,大家对固体物理,尤其是晶体内部的电子运动很感兴趣。活动结束后,一行人就会去布拉顿的公寓里喝点小酒。

。每周四下班后,学习小组的活动便开始了。他们一边享用餐厅提供的茶水和点心,一边轮流讲解自己的学习心得,大家对固体物理,尤其是晶体内部的电子运动很感兴趣。活动结束后,一行人就会去布拉顿的公寓里喝点小酒。

布拉顿是个精干的高个子,头发总是整齐地梳在脑后,眼睛里闪烁着亮光。他出生于中国厦门,幼年跟随父母回到美国,1929年获得明尼苏达州立大学的物理学博士学位。在参加贝尔实验室的面试时,主管说自己需要一位不怕与其辩论的伙伴。布拉顿回答说:“请放心,必要时我一定会顶嘴的。”

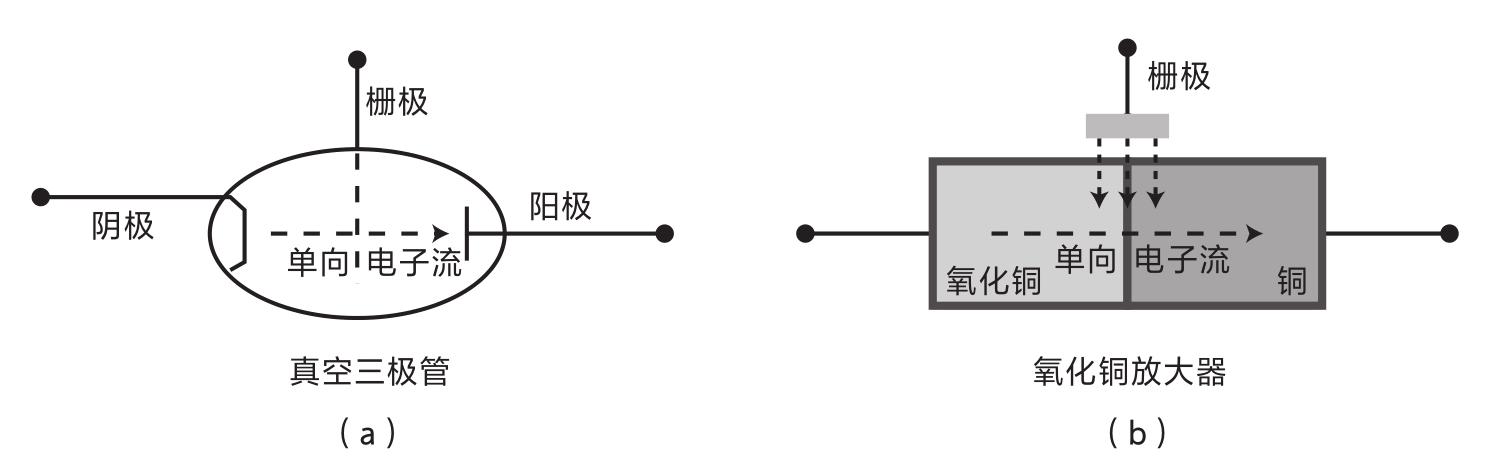

1939年的一天,肖克利来找布拉顿,想请这位实验物理学家设计一个实验来验证自己的一个想法。 3 原来,肖克利读到了莫特和肖特基等人当年发表的关于金属和半导体界面上的单向电流的文章,他立刻想到了德福雷斯特在30年前的一个实验——仅仅在真空管中的单向电流通道中间插入了一个栅极,就实现了信号的放大和控制。

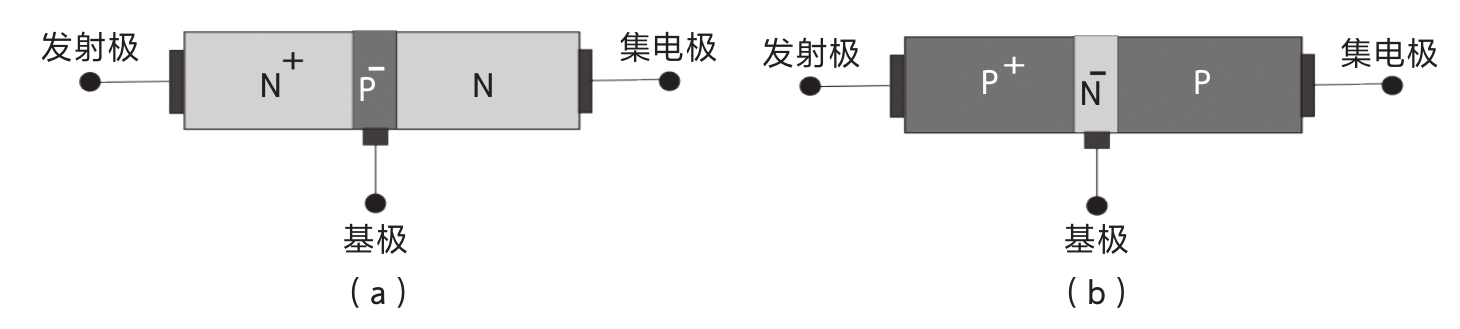

肖克利觉得可以如法炮制,在氧化铜半导体和铜金属界面上增加一个栅极(见图2-2),就像调节水库闸门一样去调节电流,这样就能达到放大信号的效果。那时,他就可以大呼一声“尤里卡”

!

4

!

4

图2-2 肖克利尝试放大信号的想法

注:在真空三极管的阴极和阳极之间增加一个栅极,用栅极调控真空三极管的单向电流(a);在氧化铜半导体和铜金属界面上增加一个栅极,用栅极调控氧化铜的单向电流(b)

。

。

1939年12月29日,肖克利在一张纸上写下了一句话:“我今天忽然想到,使用半导体材料而不是真空管来制造放大器,原则上是可行的。” 5 然后,他把这张纸贴在了实验室记录本上。后来肖克利将这一天视为通向晶体管之路的第一个里程碑。

听完肖克利的打算后,布拉顿笑了,他说自己也读过莫特的文章,但他认为肖克利的想法不会成功。因为氧化铜和铜的交界面只有一微米宽,没有多余的空间去放置第三个电极。

不过,布拉顿还是答应尝试一下,他想了各种方法做实验,但“尤里卡”时刻一直没有到来。 6

这时,英国人用硅做出了效果不错的整流器,于是贝尔实验室也马不停蹄地转向硅的研究。

* * *

1940年3月6日,布拉顿正在做实验,突然接到凯利的电话,让他立刻赶到另一间实验室。一位名叫拉塞尔·奥尔(Russel Ohl)的研究人员在做实验时有了惊人的发现,他是一名冶金专家。

奥尔用手电筒对准桌上的一根黑色的硅棒并按动了开关,手电筒照亮硅棒的一瞬间,电压计的指针突然发生了偏转! 7 布拉顿瞬时惊呆了,简直不敢相信自己的眼睛。不管奥尔如何改变光照角度,硅棒都只在一个方向上有电流。

单向电流又现身了!曾经,它出现在爱迪生的灯泡里、弗莱明的真空管中,还出现在布劳恩的“猫须”整流器里,以及布拉顿和肖克利研究的氧化铜上。后者属于金属和半导体界面,但在奥尔的硅棒里并没有金属,只有半导体。这是一个新发现:人们首次在半导体的内部,而不是界面上发现了单向整流现象。

不过,布拉顿觉得这很反常,因为纯净的硅是电中性的,并不存在能量斜坡。这就像是平整的大地,即使有水也不会流动,因此纯净的硅也无法产生电流。而这根硅棒内部,就像是大地的一侧凸起成了高山,而另一侧凹陷成了谷底,从而形成了斜坡,使得地表的水也能顺着斜坡流动。

可是,半导体里的单向电流来自哪里呢?

在凯利和奥尔的注视下,布拉顿陷入了沉思。接着,他问奥尔,这些硅原料是从哪里来的?奥尔说是从一家冶金公司订购的,纯度为99.8%。看来是因为这批硅的纯度不够,布拉顿猜测,这根硅棒里的反常现象一定与杂质有关。

布拉顿又问奥尔,这些硅棒是怎么做出来的?奥尔说是将其放入炉中融化,冷却后切下一小段,也就是现在手头的这根硅棒。

布拉顿推断,一定是杂质中混有一些正电荷,使得一侧的能量升高;另外一些杂质混有负电荷,使得另一侧能量降低,从而形成了能量斜坡。

果然,这个想法后来得到了两位冶金专家的证实

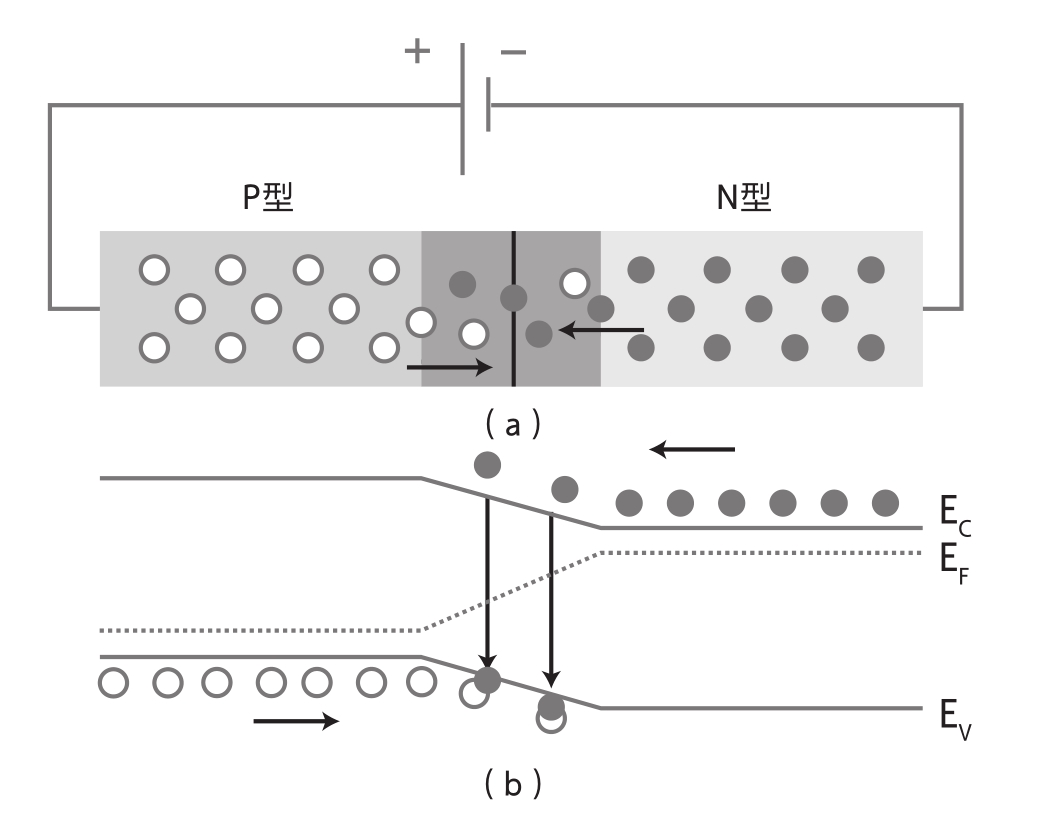

。由于硅加热融化,两种杂质因为密度不同而自然地分开了,重的下沉,轻的上浮,各自占据了硅棒的两端。带正电荷的这一端叫作P(Positive)型硅,带负电荷的另一端叫作N(Negative)型硅。

。由于硅加热融化,两种杂质因为密度不同而自然地分开了,重的下沉,轻的上浮,各自占据了硅棒的两端。带正电荷的这一端叫作P(Positive)型硅,带负电荷的另一端叫作N(Negative)型硅。

而奥尔手头的这根硅棒恰好位于P型硅和N型硅的分界线上,由此形成了所谓的PN结(PN junction),产生了一个天然的从正电荷到负电荷的能量斜坡,迫使电流单向流动(见图2-3)。

图2-3 PN结形成的能量斜坡和单向电流

注:PN结(a)的一侧为P型半导体,另一侧为N型半导体,从而形成了能量斜坡和单向电流(b)。

这真是需要非常好的运气,才能得到这样一根天然的带有两种杂质的硅,而且恰好一种杂质带正电荷,另一种杂质带负电荷,才有可能形成PN结。 8 就是这样一次机缘巧合,贝尔实验室发现了通往半导体放大器之路上最关键的PN结。

那么,为什么只有光照时才产生电流呢?布拉顿猜测,可能是能量斜坡被一个闸门阻挡住了,而光照的能量足以触发并打开闸门,从而让电子越过斜坡,形成单向电流。实际上除了光照之外,用电压也能控制闸门。

接下来,一切就顺理成章了。就像德福雷斯特那样,在硅棒的PN结处插入一个电极,用电压控制单向电流的闸门,这样就可能实现信号的放大或闸门的开关。

然而,一个突发事件打断了他们的计划。

1941年12月7日,布拉顿正在家中写论文,听到了广播里播报的突发新闻:日本偷袭美国珍珠港,大量舰船和上百架飞机被炸毁,美国太平洋舰队覆灭。此前,美国的长波雷达已经监测到了日本第一波攻击机,但值守的军官并没有在意雷达发出的警报声。

一时之间,美国正式对日、德宣战,整个国家都陷入了战争状态,贝尔实验室每个人的研究计划也随之被打乱了。紧急的军事研究课题纷至沓来,基础研究被迫暂停,包括半导体放大器的研究。肖克利被派去了美国海军部的一个研究所。

由于战争需求急迫,美国政府拨款数亿美元资助电子设备研发,贝尔实验室承接了上千个军方研发项目,员工人数从4 600人猛增到了9 000人。用实验室总裁的话说,“实验室拥挤得连转身的地方都没有了”。

美国的各个大学和研究机构也放下了既定的基础研究课题,加入了许多军事研究项目。但这也带来了一个好处,各个研究机构之间得以充分地交流和共享信息。正是这种合作,让他们更深入地了解了另外一种半导体——锗。

当时,英国雷达中的整流二极管接收高反向电压时经常损坏。贝尔实验室与普渡大学的卡尔·拉克-霍罗威茨(Karl Lark-Horowitz)教授研究小组建立了合作关系。教授的博士生西摩·本泽(Seymour Benzer)发现,只要在锗中掺杂适量的锡,就能经受100伏特以上电压,从而做出耐高压的锗整流器。

虽然第二次世界大战将肖克利的半导体放大器的研究打断了,但研究小组转向了硅和锗的研究,发现了PN结和耐高压的锗。等到战争停火,这些关键技术就可用于新的发明。

1943年,第二次世界大战的战局开始朝着有利于盟军的方向扭转。得益于小型机载雷达,盟军飞机能监测到水面下的潜艇。仅仅两个月,盟军就击沉了100艘德国潜艇,数量是此前两年的总和。这也意味着更多的美军士兵和援助物资可以安全地运抵英国前线,为诺曼底登陆和最后的反攻做好准备。

1945年,第二次世界大战终于落下帷幕。欧洲盟国惨胜,元气大伤;德国和日本战败,面临追责。此时,世界上只剩下美国和苏联这两大强国。两者之间的全方位竞争随即拉开了序幕。

这年秋天,贝尔实验室的科学家结束了在军事研究所的工作,回到了各自的研究岗位。

当其他国家的研究机构被炸成废墟时,贝尔实验室却在战争结束前兴建了新的实验大楼。原本位于纽约市西大街的办公楼已经无法容下激增的研究人员,贝尔实验室于是另择新址,将实验大楼建于哈德逊河西岸新泽西的默里山上。在缓缓起伏的山丘和葱郁的树木之间,一组四层高的建筑群坐落其中。

在这组建筑群里,所有的楼宇都连接在一起,这更便于部门之间的往来,也为物理学家、化学家、数学家以及工程技术人员之间的密切接触和交流提供了便利。研究人员既有实验室,又有办公室,但两者位于不同区域,这样也大大增加了他们在其间来回走动时与其他部门同事交流的机会。此外,通往大楼侧翼的走廊特意设计得很长,一眼望不到头,这样大家走过长廊时难免会遇到同事,或者冒出新的想法。

被战争中断的半导体固态放大器的研究也重新被凯利提上日程。经历了第二次世界大战,凯利更加深刻地认识到了半导体的重要作用。于是,他重新组建了固体物理研究小组,并任命肖克利为组长。

半导体研究者必须充分地了解基础物理,但他们常常受制于材料和工艺,因此只能不停地试验,用失败来引导下一步行动。成功的秘诀在于反复的迭代和紧密的合作。一个人势必无法完成理论分析、器件设计、电路搭建、测试、材料分析等所有工作,他们需要融入一个团队,彼此紧密合作,才能最大限度地加快迭代、去伪存真。

凯利计划打造一支跨学科的团队来攻关半导体研究,其中既有物理学家、化学家,又有材料学家、电子工程师,从而将理论研究与工程实践紧密地结合起来。凯利在贝尔实验室工作了28年,他清楚地知道,贝尔实验室做的既不是大学里的基础研究,也不是公司里的产品开发,而是两者的结合。

小组还缺少一位理论物理学家,肖克利便向凯利推荐了约翰·巴丁(John Barteen)。肖克利在读博期间去普林斯顿大学交流时,认识了当时在攻读量子物理学博士学位的巴丁。巴丁额头宽大,脸庞稍圆,戴着金属边框眼镜,浓眉下的眼睛中透射出友善、智慧的光,他喜欢在周末打高尔夫球。巴丁出身于一个学者家庭,从小就在数学上表现突出,曾制作了“猫须”矿石收音机。

但在巴丁来了之后,贝尔实验室已没有多余的办公室,于是他就跟布拉顿共用一间办公室。巴丁在读博时,曾跟朋友一起去纽约玩,并在那里结识了当时已经在贝尔实验室的布拉顿。因此,巴丁的加入让布拉顿很高兴,因为两位老朋友又能跟十几年前一样一起共事了。两人的优势正好互补:布拉顿擅长实验,而巴丁则胜在理论分析。

为了做出半导体放大器,小组成员经常在实验室里讨论。讨论会一般由肖克利主持,他每次都会站在黑板旁边,在上面写了又擦。在堪萨斯农场长大的布拉顿性格豪放,他的评论很辛辣,并经常和肖克利叫板。当人们听到他把裤兜里的硬币弄得叮当响时,就知道他准备用一美元来打赌了。而巴丁则相当安静、有礼貌,他说出的话像是精心组织过一样,很有条理。如果有人寻求帮助,他总是耐心地解答,大家都很尊敬他。布拉顿很了解巴丁,他常对人说:“巴丁平时金口难开,但他一旦开口,你就会情不自禁地听下去!”

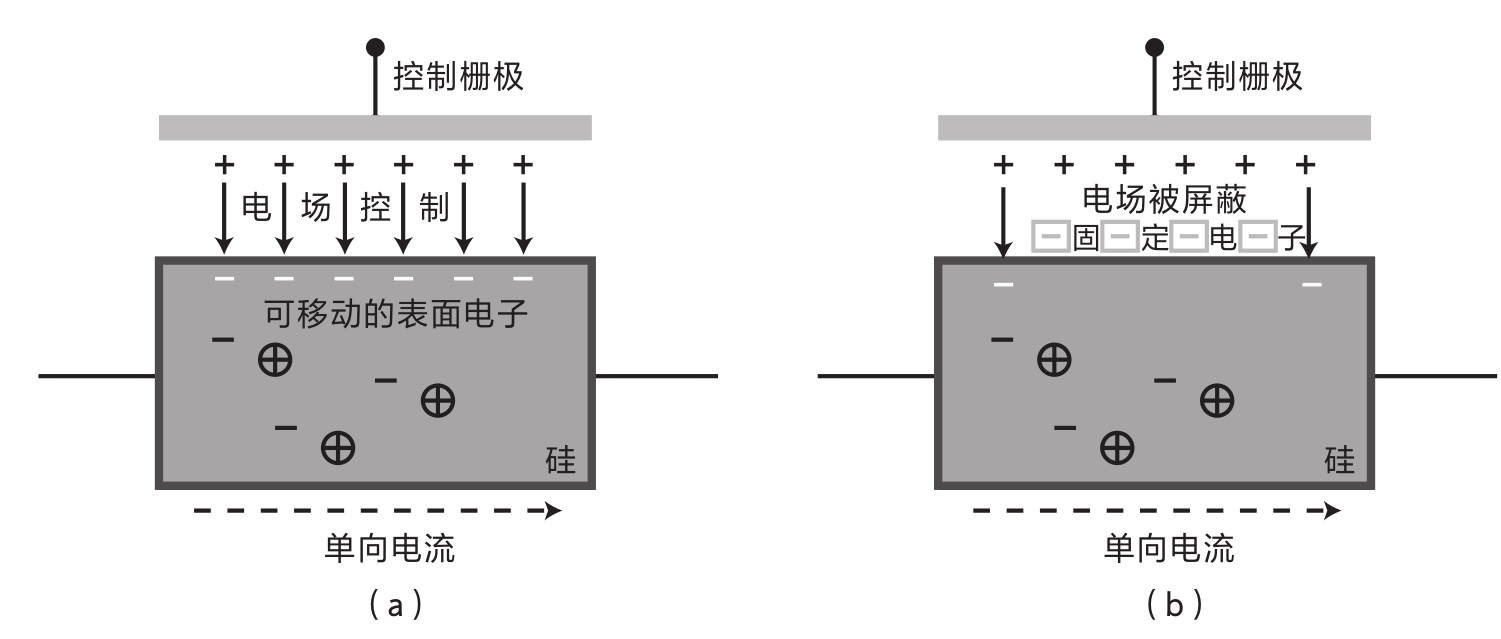

肖克利指引着小组的研究方向,他又想起了第二次世界大战前用氧化铜实现放大器的主意,现在他想把这个思路运用到硅上,看看能否让它“起死回生”。简单来说,就是在一片硅内部创造一个能量斜坡和单向电流,然后在硅上方施加一个电压,用它产生的电场来调控硅中的单向电流,从而实现放大,这叫作“场效放大”(见图2-4)。

图2-4 “场效放大”设想

注:肖克利设想用电场调制硅里的单向电流实现放大(a);巴丁认为固定电子屏蔽了电场(b)。

原理虽然不复杂,但是肖克利试验了许多次,结果却还不到预想数值的1/1 000。无法实现放大,电场的调控作用似乎被硅表面的一种看不见的东西给屏蔽了。 9

肖克利一时还弄不清硅的表面发生了什么。1945年10月22日,他把这个难题交给了刚刚入职一个星期的“理论大脑”巴丁。

巴丁思考后认为,可能是硅表面的自由电子被固定在原处而动弹不得,从而屏蔽了从上方流动来的电场,这有点像电梯金属外壳上的电荷屏蔽了手机信号。 10 接下来的一年多时间里,布拉顿用光照实验证明了巴丁的猜想。 11

看来,只有搬走硅表面这恼人的固定电子,才能实现放大。不过,巴丁和布拉顿尝试了一年,一无所获。

* * *

肖克利的场效的思路行不通,巴丁和布拉顿在两年后又回到了思考的起点。

时间来到了1947年秋天。巴丁想起了小时候喜欢玩的自制收音机,别的孩子都用真空管,而他偏偏用“猫须”半导体整流器。只需用一根铜丝反复触碰炭黑色的方铅矿石,如果刚好在金属和半导体矿石的界面上产生单向电流,耳机里就能传来电台的声音。用这种方法,他甚至捕捉到了芝加哥的电台。

用一根铜丝触碰方铅矿石,这个方法一定给少年巴丁留下了深刻的印象,以至于39岁的巴丁在贝尔实验室想到了一个类似的点子:用一根钨丝触碰硅片。

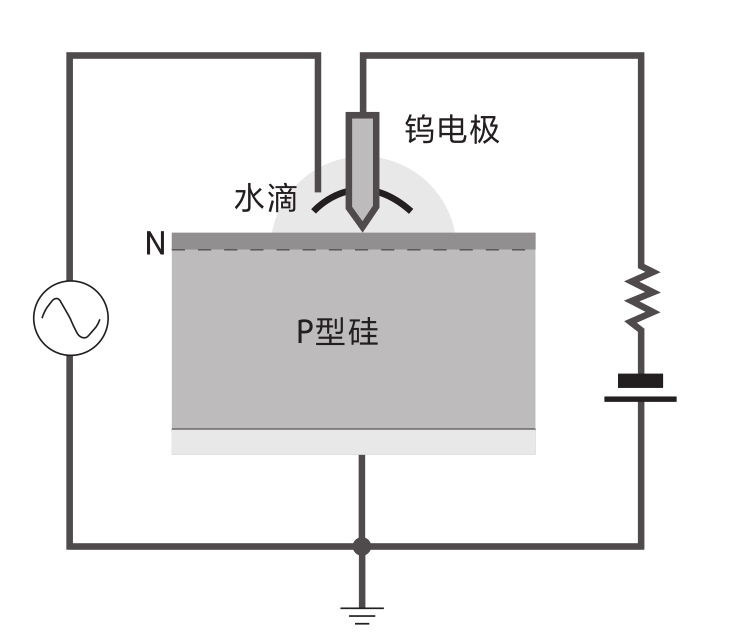

不过,钨丝和硅片上只有两个电极,而为了放大信号,还需要一个额外的电极来调控从钨丝到硅片的单向电流。此时,巴丁突然冒出了一个想法:用水滴作为第三个电极(见图2-5)。

图2-5 巴丁提出用水滴作为调控电极

将水滴当作电极?巴丁的脑子该不会是“进水”了吧?谁都知道水会造成短路。不过,巴丁自有道理。他想起几天前布拉顿的硅片不小心被低温箱里的水汽给沾湿了,却意外地得到了放大效果。小组里的化学家R.吉布尼(R. Gibney)提出了一个解释:水分子激活并释放了硅表面被束缚的电子,从而带走了放大信号的障碍——固定电子。这个说法令大家信服。 12

布拉顿立刻用钨丝尖端包裹着蜡刺在硅片上,并在接触点处滴上一滴水,电流信号果然放大了!布拉顿真心佩服巴丁的艺高人胆大,他逢人就说:“今天(11月21日)我参与了自己一生中最重要的实验。”晚上,他俩打电话把这个好消息告诉了肖克利。

只是,放大倍数还有点小,只有10%。12月8日午餐时,肖克利建议再反向施加一个高电压来提高放大倍数。巴丁则想起了普渡大学的本泽早先发现掺了锡的锗晶更耐高压,他提议用锗片来代替硅片。

13

当天下午,布拉顿搜寻到了一片耐高压锗片,他将电压放大了2倍,而功率竟然放大了330倍。这一从硅到锗的转变非常及时,否则晶体管不会这么快问世

。

。

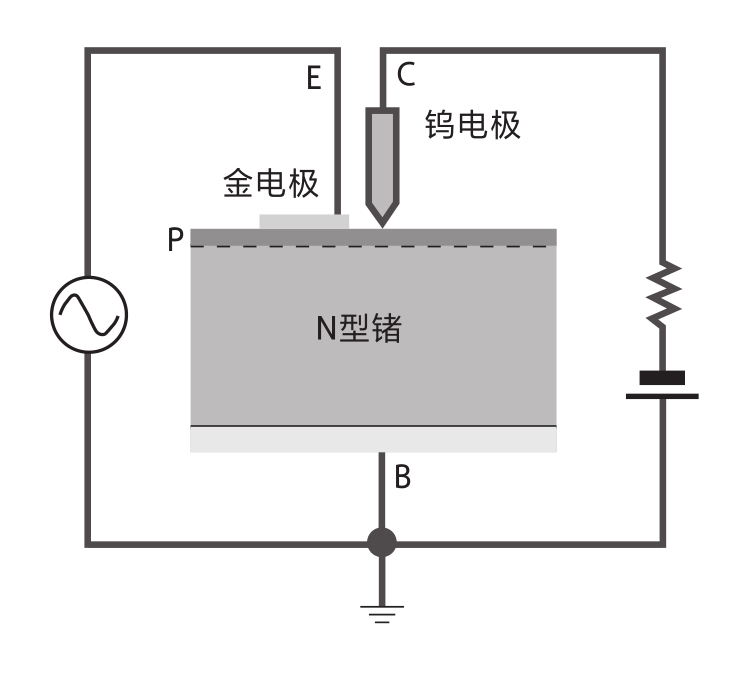

现在,他们只剩下最后一道难关——锗晶表面的水滴。毕竟,真正的器件是不能有水滴的。如果他们能用一个金电极替代水滴,就能真正地实现凯利十余年前提出的固态放大器。

布拉顿在制作好的电极上施加高电压后,锗晶体表面竟然长出了一层绿色的薄膜。他傻眼了,不知道自己做错了什么。化学家吉布尼再一次救场,他指出这层膜是锗的氧化物,并建议就在这层绝缘膜上做出一个金电极以替代水滴(见图2-6)。

图2-6 用锗替换硅、金电极替换水滴

12月12日,布拉顿满心期待地准备测试,却发现薄膜不翼而飞了。原来他习惯在试验前清洗锗晶,但没想到锗的氧化物居然是溶于水的。

布拉顿痛恨自己的失误,本想丢弃这片锗晶,但转念一想,还是测试一下吧。可让人意想不到的是,输出的电压竟得到了放大。这下,不用水滴也能放大电压了,这让大家重新振奋了起来。 14

现在,只剩下临门一脚——只要将功率也同时放大,就大功告成了。布拉顿觉得,应该让锗晶表面上的钨丝电极和新做出来的金电极尽量靠近

。但是要靠得多近呢?

。但是要靠得多近呢?

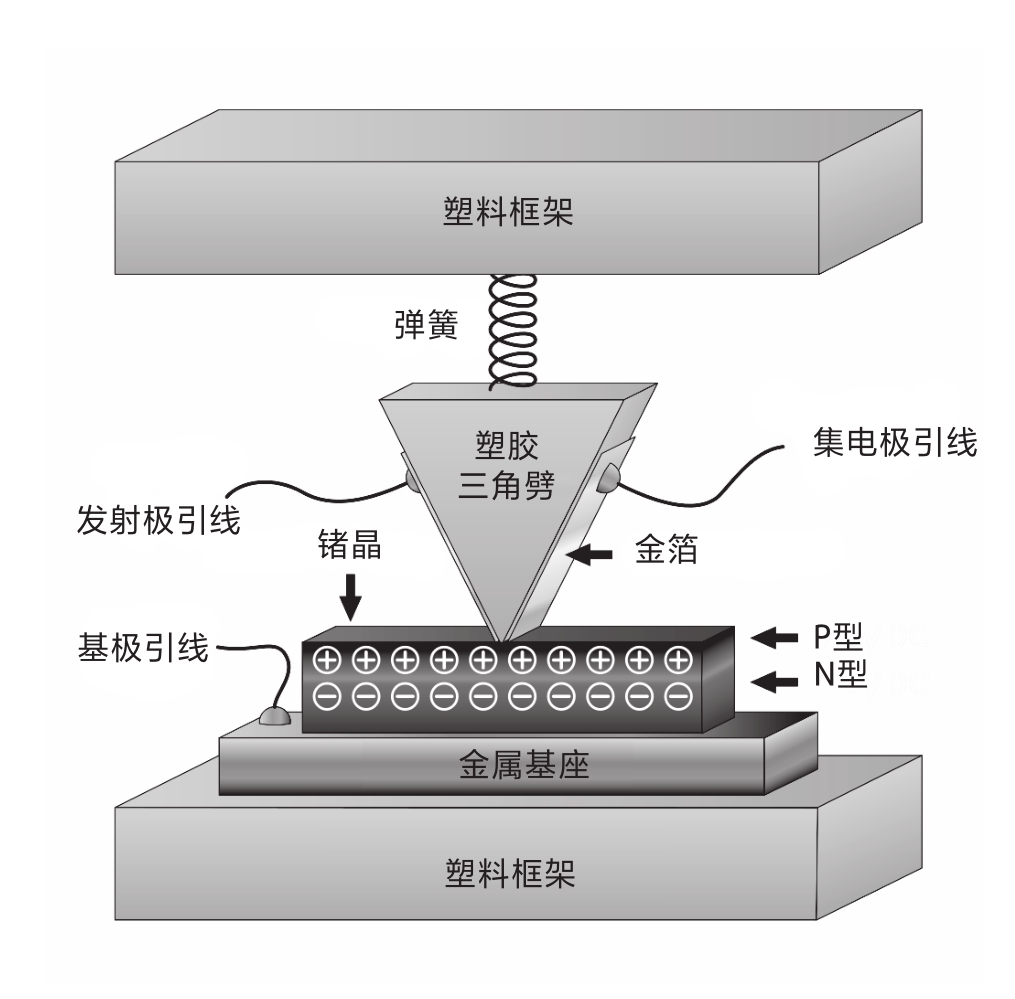

巴丁拿起笔算起来:两个电极之间至多间隔0.05毫米,多一点都不行,这一点对于放大功率至关重要。可这仅有一根头发丝的宽度!

布拉顿急中生智想到了一个临时对策。他让一位技师削出一块塑胶三角劈,并用一片金箔仔细地包裹住三角劈的两侧边缘。接着,他摸出一片剃须刀片,像外科手术医生一样捏着它,并小心翼翼地将三角劈顶端的金箔划开了一条窄缝,作为两个微微分开的电极。

最后,他就做出了一个奇形怪状的电子器件:三角劈割开的窄缝朝下,压在一块N型锗晶上,而一根弹簧又把三角劈固定在塑料框架上(见图2-7)。

图2-7 布拉顿手工做出的第一个点接触晶体管示意图

在巴丁的注视下,布拉顿将一个小信号送入了金箔一侧的电极,在另一侧的输出电极上,布拉顿测量到电压放大了4倍、功率放大了4.5倍,同时实现了两者的放大。

这天是1947年的12月16日,星期二。布拉顿欣慰地一遍一遍地重复着这个实验,直到下班时还在不停地摆弄它。这个下午是布拉顿一生中最接近他敬仰的戴维森的时刻。早在十年前,戴维森因为验证了电子的波动性而获得诺贝尔物理学奖时,大批记者拥进实验室,布拉顿惊讶得张大了嘴巴,他身边的戴维森点燃了一支雪茄,转过头轻声对他说:“不用担心,布拉顿,有一天你也会迎来这一时刻的。”

巴丁表现得相当平静,晚上他回到家推开门,只是对妻子说了一句:“今天我们有了一些重要的发现。”这个三角劈两侧的金箔相当于用两根金属丝刺到锗晶体上,比巴丁少年时玩过的“猫须”矿石收音机多了一个电极,而这多出来的一个电极创造了历史。这看似简单的一步却走了20多年。如果没有扎实的物理基础、高超的实验技巧和明确的目标指引,是不可能跨出这一步的。

肖克利得知消息后,安排了一周的时间来搭建一个可用于演示的电路系统,然后正式向实验室高层主管演示这种点接触晶体管。

* * *

12月23日,又是一个星期二。当天下午,天空中飘起了雪花,为窗外起伏的丘陵涂抹上了一层蜿蜒的白色线条。

贝尔实验室一号楼四层的一间会议室里人头攒动,实验室研究主管R.鲍恩(R. Bown)和H.弗莱彻(H. Fletcher)都来了。保险起见,大家没有通知已是实验室副总裁的凯利。他们担心万一演示失败,凯利那爱尔兰式的暴脾气会让所有人都吃不了兜着走。

巴丁向大家解释了这个新器件的原理。然后,布拉顿带领大家来到了实验室,并亲自为大家演示。

布拉顿走到了一张摆满仪器的实验台前,接通电源,拿起桌上的麦克风。如果麦克风的声音转换为电流,并经过半导体器件放大后,能驱动耳机发出声音,就能证明电流得到了放大。

尽管事先已经做了充分准备,但是布拉顿仍不免暗暗祈祷实验不要搞砸。此时的实验室里挤满了人,后面的人只好踮起脚尖向里观望。

布拉顿开始对着麦克风讲话,主管鲍恩则在实验台的另一侧戴上耳机。大家都目不转睛地盯着鲍恩,只见他的表情突然变了,仿佛在说:“这太不可思议了!”显然,他从耳机里听到了清晰的放大后的声音。人们顿时欢声雷动。

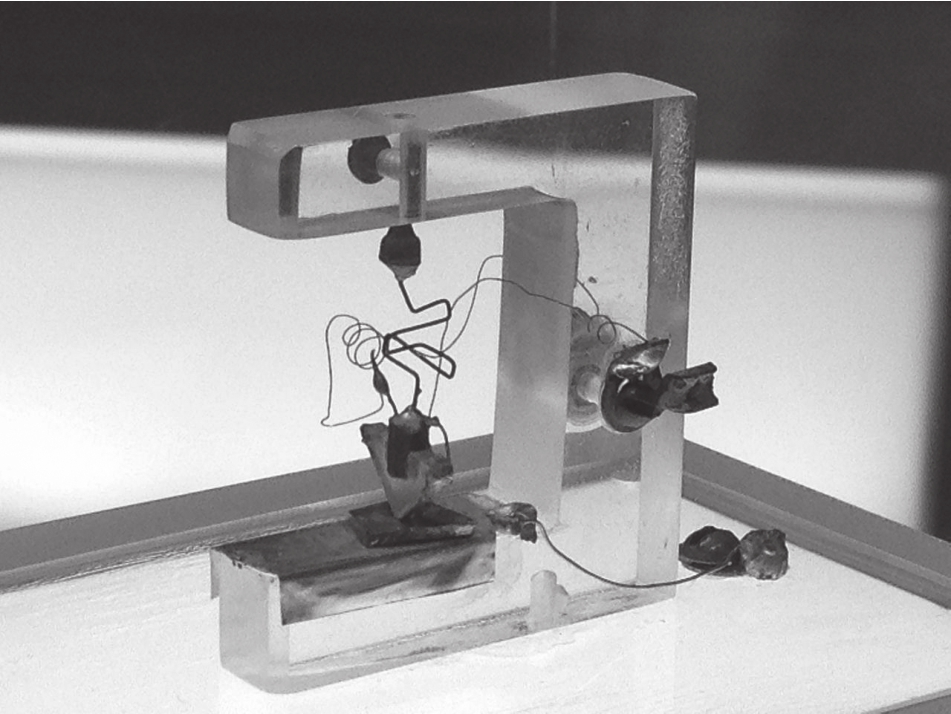

成功了!人类发明了第一个晶体管(见图2-8),它将一个声音信号成功地放大,证实了这种新发明的固态元件具有非同寻常的放大作用。

图2-8 第一个晶体管

许多人跃跃欲试,纷纷接过了耳机,急不可耐地想要听到这种新型半导体器件放大后的声音。接着,大家热烈地讨论着这个还没有被正式命名的固态半导体器件,它不像以前的真空管器件有一个脆弱的玻璃罩,现在人们不用再担心它会被摔碎了,而且它的个头比真空管更小。

在一片赞美声中,弗莱彻仍怀疑这个器件是不是真的放大了信号,他提出了一个极具挑战性的问题:能否用这个器件制作一个振荡电路? 15 肖克利很不解,明明电压和功率都放大了,为什么还要这样为难大家呢?

此时,鲍恩注意到窗外的雪越下越大,甚至有转成暴风雪的迹象。再这样下去,路上的积雪将导致他们无法开车回家,搞不好他们都得留下来过夜。于是,鲍恩不得不打断了大家热烈的讨论,并让所有人赶紧回家。

当他们推开外面的大门时,亿万片晶莹的雪花在他们的面前飘落,每一片雪花都是一枚六角形的晶体,它们紧密地包围并覆盖了这座四四方方的建筑,其中一个实验室里有一支孤零零的内部为正四面体晶胞的晶体管。站在门口的几个人一定想象不到,若干年后,这个比例将反转——人类一年之内生产出来的晶体管,将远远地超过飘落在这片土地上的雪花的数量。

12月24日一早,布拉顿、巴丁以及肖克利迫不及待地返回实验室,与同事一起搭建了振荡器电路,他们从示波器上看到了期待的周期振荡信号。 16

可怜的凯利,在实验室第一个提出了发展半导体放大器,却错过了晶体管的第一次演示,直到新年过后,大家才会听到他得知这个好消息时的击掌声。

在圣诞节前成功发明晶体管是送给大家最好的节日礼物。实验室的小组成员个个欢欣鼓舞、喜上眉梢,毕竟,花费了十余年时间的研究工作终于取得了突破,谁不会为此感到欣欣然呢?

但有一个人除外。他脸色凝重,显得心事重重。这个人不是别人,正是固体物理研究小组的组长——肖克利。

那时,肖克利那双锐利的眼睛正变得黯淡。他非但高兴不起来,甚至感到有些苦涩正暗暗涌上心头。因为提出这个新发明的不是他本人,而是他的下属巴丁和布拉顿。肖克利隐约觉得自己在其中所做的工作被忽略了,这让他感到难言的不快。

过完圣诞节,距离新年还有三天时,肖克利登上了开往芝加哥的火车,参加美国物理学会年会。车窗外,白茫茫的大雪遮盖了所有景物,他的心里空荡荡的,一种挥之不去的挫败感从心底生发出来,他觉得自己十多年来的努力没有直接带来第一个晶体管的诞生,至少没有贡献最关键的部分。今后站在台上接受掌声和鲜花的将是巴丁和布拉顿,这让他和两人的关系发生了一点微妙的变化。

一想到布拉顿制作的那只简陋的“点接触晶体管”,肖克利心中的妒意就越来越强。肖克利清楚,这样的玩意儿称得上是发明,但是这种器件很不可靠,更没法大批量生产,离凯利跟他提出的实用可靠的固态晶体管还差着十万八千里呢!不过,有一点是肯定的,这个点接触晶体管绝不是他一开始提出的“场效晶体管”……

车窗外的景物飞快地向后倒去,肖克利在车厢中回顾过去两年的研究,他将其称为“创造性失败”(creative failure)。是他首先提出了用“场效”原理实现固态放大器,但这个创意失败了。研究小组的其他成员并没有就此停步,而是在失败中不停尝试,最终先于他发明了晶体管。

肖克利觉得,“个人的失败并不是对自己能力的贬低,而应当将失败看作通往进步的垫脚石,才能激发出更好的创意。对否定的否定,也是一种创新”。

在芝加哥,新年前夜开完当天的会议后,肖克利回到下榻的俾斯麦酒店。他坐在桌前整理思路。几个月以来,他的脑中有个朦朦胧胧但很简洁的晶体管的设想。肖克利觉得自己仍有机会,或许他可以搞清楚这背后的原理,说不定还能想出一种紧凑而优雅的晶体管,完美地超越那个点接触晶体管。他不仅要探求“真”,还要追求“美”。

肖克利明白,简单的情况容易取得进展,进而得到鼓励,并且进一步激发“思考的决心”。这一晚,那个热爱攀岩、勇于挑战的肖克利又回来了。

肖克利回顾着过去几个月的思考,之前的想法突然有了升华。他迅速拿起笔在纸上画下一种有三层结构的晶体管,一层是N型半导体,中间一层是P型半导体,再一层是N型半导体,就像三明治——两片面包中间夹一层火腿(见图2-9)。

图2-9 肖克利提出的结型晶体管

注:图2-9(a)为NPN结型晶体管,图2-9(b)为PNP结型晶体管。

这个结型晶体管背后的原理依然是通过调控单向电流来实现放大,跟水库闸门调节水流是一个道理。肖克利设想电流从左到右单向通过三层半导体。第一层N型半导体负责提供大量电子,就像水库中蓄了大量水,能扩散、蔓延到器件中部。第二层P型半导体就像水闸,可以控制和引导这些电子。而第三层N型半导体负责把这些电子全部收集起来,就像水闸下方的水潭与河道。

肖克利认为,只需向中间这一层注入微小的电流,就能在输出层得到较大的电流,从而实现放大,这有点像股市庄家注入一部分资金来搅动大盘。

这种晶体管从左到右共有三层半导体、两个PN结,所以肖克利将其命名为结型晶体管。这三层紧密贴合,而不是只通过一个点来接触,也无需固定框架,比点接触晶体管更稳定、更可靠。

肖克利在纸上不停地写着、算着,一直忙碌到深夜。第二天是1948年元旦,天还没亮,肖克利就起床了,他坐在桌前奋笔疾书,写满了13页稿纸。 17

这一次,肖克利彻底抛弃了以前的“执念”——用外部电场来控制单向电流,而改为用晶体管内部中间的那一层来控制电流,这样就避开了半导体表面容易惹出麻烦的固定电子,这一点比巴丁的点接触晶体管更高明。

几天后,肖克利信心十足地回到了贝尔实验室上班,他将稿纸归档到自己的文件夹中,没有对任何人提起。一股胜利者的骄傲之情重新占据了他的心头。

然而,肖克利却注意到一位专利申请代理员正围着巴丁和布拉顿忙碌,原来他俩正在申请点接触晶体管的专利。 18

这让肖克利吃了一惊,尽管自己有了结型晶体管的想法,但还没有深入验证过,肯定来不及立刻申请专利,他的骄傲之情顿时消失了。

肖克利变得焦躁不安,决心摊牌。他将巴丁和布拉顿叫到自己的办公室,摆出一副研究小组负责人的姿态对两人说,他自己本来是可以写一份从他提出的电场效出发直到发明晶体管的专利申请文件的!文质彬彬的巴丁简直不敢相信自己的耳朵,嘟哝了一句就转身离开了。牛仔出身的布拉顿则被肖克利的霸道惹恼了,这分明是他和巴丁的发明!他对着肖克利大喊道:“可是比尔,这个发明对每个人都算得上是无比的荣耀啊!

”

”

肖克利不打算让步,转而直接去找专利申请代理员交涉,要求将自己提出的场效想法加入专利申请中来。恐慌的专利申请代理员经过一番调研发现,这个想法早在20年前就已经被一位名叫尤利乌斯·利林菲尔德(Julius Lilienfeld)的物理学家申请过专利了。

这下,肖克利无话可说,他想挤进这个重要发明的发明人名单的最后一丝希望也被无情浇灭了。巴丁和布拉顿松了一口气,但三人之间原本紧密的关系就像钉进了一个木头三角劈,很难再弥合。肖克利不再跟巴丁和布拉顿交流自己的新想法,决心独自探索。

1948年1月23日,肖克利很早醒来,躺在床上继续思考结型晶体管。突然,他意识到了少数载流子的作用。这一天,肖克利终于抓住了实现放大的关键,那就是要在左侧的发射极重度掺杂,基极必须很窄,让它们尽快通过,以使少数载流子能够依靠数量优势迅速扩散到基极。

想到这里,肖克利从床上一跃而起,赶紧将他的想法记录在笔记本上。 19 肖克利认为,这一天是他发明结型晶体管的里程碑。

如果说巴丁和布莱顿的点接触晶体管撞开了晶体管世界大门的一道缝,那么肖克利的“三明治”结构晶体管则彻底打开了这扇大门,因为“三明治”这种稳定结构的晶体管才适合大规模制造。

不过,肖克利守口如瓶,没有向任何人透露。他还是有一丝担心,拿不准电荷能否从半导体内部连续穿越三层,顺利抵达输出端,这还需要得到实验验证。

戏剧性的一幕不期而至。1948年2月18日下午,研究小组召开会议,J. N.夏夫(J. N. Shive)报告了一种奇异的现象,他把锗晶体薄片削成楔形,两边分别引出电极,两个接触点之间的距离为0.05毫米,结果出现了明显的三极管放大效应。他没有读过肖克利1月23日的笔记,无法解释这背后的原因。敏锐的巴丁立刻指出,电荷是从半导体内部穿过去的。

肖克利对夏夫意外报告的实验结果感到惊愕,这一下子消除了他心中的疑虑,电荷能够从发射极一直扩散到晶体内部的基极并穿过去,再从集电极中穿出来,这证明了他在1948年新年前夜想到的结型晶体管设想是完全可行的!

肖克利突然意识到,此时如果不立即公布他憋在心中的结型晶体管的想法,马上就会被巴丁和布拉顿抓住先机,先于他提出来。他立刻站起来走到黑板前,对众人说自己已经有了一个想法。接着,他将一个多月以来的想法一股脑地倾泻而出:“三明治”结构、少数载流子注入、电荷在晶体内部扩散然后被收集,实现放大……巴丁和布拉顿被这番突如其来的发言震惊,同时也为肖克利将这个想法压抑了这么久而不分享给他们深感失望。

随后,肖克利将自己提出的结型晶体管想法梳理总结,并于当年6月正式申请专利,上面只署了他一个人的名字! 20

到了1948年夏天,贝尔实验室准备发布点接触晶体管。此时,冷战的气氛已经笼罩在美苏之间。两国正围绕着俘虏的德国火箭专家展开新一轮竞赛。美国批准了马歇尔计划。在德国柏林,美苏在物资空投上较劲。在东亚、南亚和中东,独立战争和内战仍在继续。

过去的几个月里,贝尔实验室的威廉·普凡(William Pfann)开发出了实用的点接触晶体管,它的外观像一个小型的子弹壳,包裹着里面的晶体,并引出导线。工程师们用它制作了长途电话通信的中继器电路和无线电接收器。

发布会前,实验室需要为这个新器件命名,于是发起了征集,备选的名字有“半导体三极管”(semiconductor triode)、“表面态三极管”、“晶体三极管”、“固态三极管”以及“晶体管”(transistor)。

最后一个名字是电子工程师J.皮尔斯(J. Pierce)想到的,他喜欢在业余时间创作科幻小说,虽然总是被拒稿,但他仍乐此不疲。新发明的固态放大器将一个小输入电流转变为一个大输出电流,相当于改变(trans)了端口的电阻(resistor)大小,合起来就是“transistor”。经过投票,这个名字赢得了多数人的赞同。

巴丁和布拉顿起草了一篇只有一页半的论文《晶体管——一种半导体三极管》,投给了《物理学评论》( Physics Review )。距离发布会还有5天时,这篇文章发表了。 21 在文章结尾,他们俩感谢肖克利“发起并指导了这项研究任务”。

实验室还为肖克利、巴丁和布拉顿拍摄了官方照片。肖克利端坐在布拉顿一手操办建立的实验台旁,像模像样地操作显微镜观察着巴丁构想出来的点接触晶体管,而巴丁和布拉顿则像学生一样恭恭敬敬地站在旁边,观摩正在“做实验”的肖克利(见图2-10)。

图2-10 肖克利(中)、巴丁(左)和布拉顿(右)在贝尔实验室

“好家伙,”巴丁后来回忆道,“沃尔特(布拉顿)肯定恨死这张照片了。”在另外一幅照片里,巴丁站在肖克利旁边,在一个本子上记着什么,仿佛一个听命于肖克利的记录员。在所有官方照片里,肖克利都居中而坐。

万事俱备,晶体管的发布会已经箭在弦上。6月23日,贝尔实验室先期向美国海军、空军和陆军的代表报告了新发明的晶体管。在报告前,实验室要求这些参会者举起右手宣誓,不得在正式发布前泄露消息。

25日,贝尔实验室总裁巴克利突然接到美国海军的一位上将P.李(P. Lee)打来的电话,他要求跟贝尔实验室举行晶体管的联合发布会,理由是他们那里的科学家同样发明了晶体管。

巴克利对此深感意外,如果消息属实,贝尔实验室作为晶体管唯一发明者的光环将大打折扣。他赶紧把这个坏消息告知了研究主管鲍恩,要他放下所有工作处理此事。鲍恩又立刻通知肖克利,让他赶紧准备一下,两人动身赶往机场,当天就飞往了华盛顿。

忐忑不安地过了一夜后,第二天上午肖克利跟海军部的科学家会面。B.索尔兹伯里(B. Salisbury)介绍了他们的“发明”的原理。他用一个氧化铜半导体,并在上面蒸镀了一层薄的金膜,两边作为电极,背后的铜作为第三个电极,他还展示了电压和电流曲线,看起来像是放大了信号。

肖克利直接质问对方,有没有测试器件的放大性能和振荡功能?对方承认说并没有真正测试过。肖克利继续要求核实一些关键数据,对方也无法提供。

这下局面有些尴尬,海军部主管请贝尔实验室的代表先到隔壁房间休息一下,他们先跟上将商量一下。15分钟后,美国海军部撤回了共同发布晶体管的要求。

1948年6月30日,贝尔实验室在纽约西街的礼堂举行了晶体管的新闻发布会。主管鲍恩手里拿着一支小小的晶体管,吸引了全场目光。他后面放着一个2米高的瘦高圆筒状的晶体管模型,两根细长的探针像击剑运动中的佩剑一样刺入下方。鲍恩演示了用晶体管将一个声音放大,然后用晶体管做的收音机播放出了当地电台的节目。

7月20日,贝尔实验室邀请专业人士举办了另一场更加复杂的演示,普渡大学的本泽等人也收到了邀请。就在鲍恩刚刚上台时,本泽转身对旁边的布拉顿喊道:“这是干什么?我们也有一些关于晶体管的想法!”

实际上,本泽在半年前就近乎发明了晶体管。1月28日,在纽约召开的美国物理学会年会上,本泽偶遇了布拉顿,他透露说,如果在晶体表面再多增加一个接触点,并且尽量让两个接触点靠近,说不定会发生什么。听到这句话,布拉顿的心都快从嗓子眼里跳出来了,这正是他和巴丁发明的点接触晶体管的最关键之处!布拉顿故作镇静地简单说了一句就离开了。随后,布拉顿和巴丁加快了专利申请。

在贝尔实验室的发布会场,布拉顿让本泽先冷静一下,等看完鲍恩的演示再说。本泽耐着性子等到演示结束,结果只是怔怔地站着说不出话来,显然普渡大学还没法做到贝尔实验室这样的程度

。

22

。

22

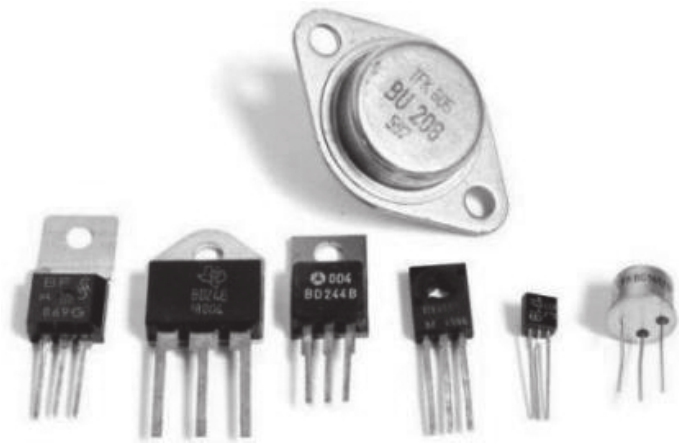

对于信息时代而言,晶体管(见图2-11)的出现就像地球上出现了第一个细胞。它的发明人无论如何也想象不出,晶体管将如何深刻改变我们的生活。其中的一位发明者布拉顿,若干年后被年轻人收音机里的摇滚乐吵醒,还为发明晶体管感到后悔不已!

图2-11 不同型号的晶体管

不过,在1948年那个酷热的夏天,公众似乎更在意街边的冰激凌甜筒,而不是鲍恩手里的金属小圆筒。《纽约时报》只在第46版的无线电新闻一栏用几行文字做了报道:晶体管只不过是一种真空管的固态替代品而已。

1956年11月1日早上,巴丁正在厨房煎蛋做早餐,突然从收音机里听到一则爆炸性消息,手中的煎锅失手掉在地上。原来,他跟肖克利、布拉顿因为“对半导体的研究和对晶体管效应的发现”获得了诺贝尔物理学奖。

随后,三人前往瑞典,受到了众星捧月般的欢迎,他们坐在一起痛饮美酒,试图将过去的不快忘记。然而,一切都是徒劳。早在发明点接触晶体管时,肖克利与其他两人的关系就有了微妙的变化,一道裂痕已经刻在三人心里,他们的分歧不断扩大,直到有一天再也无法逆转。

需求是发明之母,这一点在战时表现得更为突出。

第二次世界大战时期,为了改进雷达的接收性能,半导体整流器的研究开始加速,同时带动了硅和锗等半导体的研究。

半导体整流器的研究可以追溯到1874年布劳恩发现了金属半导体界面上的单向整流。直到1939年,莫特等人在理论上取得突破,才用量子物理学解释了背后的机制。

进一步,贝尔实验室的奥尔在1940年偶然间发现了硅中的PN结,能够作为单向整流器,为发明半导体放大器打下基础。

第二次世界大战后,贝尔实验室成立了由肖克利、巴丁和布拉顿组成的半导体晶体管攻关小组。肖克利提出了场效晶体管的概念,但因遇到技术困难没能实现。巴丁和布拉顿转而用两根金属尖触碰半导体,于1947年发明了第一个点接触晶体管。肖克利不甘认输,于第二年发明了“三明治”结构的结型晶体管,使之成为广泛应用的晶体管。

晶体管的成功发明靠的并不是几个人的单打独斗,这其中既有许多偶然的因素(奥尔发现PN结、布拉顿不小心清洗掉锗晶表面的氧化物),也有科学家的智慧引导(巴丁的表面态理论、布拉顿的巧手和肖克利的半导体少数载流子理论)。当然也与贝尔实验室将不同学科的科学家和工程师凝聚在一起密切相关,正是他们彼此激发互助,才共同攻关完成了这一壮举。