1960年7月的一天,摩尔刚刚抵达匹兹堡,就感觉到闷热的气息扑面而来。城郊巨型炼钢炉林立,吐出浓厚的蒸汽和煤灰,傍晚大半边天空都被炼钢炉的热气给映红了,空气中满是刺鼻的味道,跟他熟悉的气候凉爽、种满果树的加州形成了鲜明的对比。

摩尔是来参加一年一度的固态器件研究会议(SSDRC)的,这一年的会议选址在匹兹堡的卡内基梅隆大学。

在第二次世界大战期间,匹兹堡这座有着“世界钢都”之称的城市平均每小时下线一艘登陆艇。而在20世纪60年代,这里仍是一派热火朝天的忙碌景象,跟有“汽车城”之称的底特律齐名。如今,匹兹堡和底特律已经成了“锈带”的象征。而跟制造业衰落形成对比的,则是信息产业的蒸蒸日上。

带领我们全面进入信息时代的,则是一群在卡内基梅隆大学开会的300余位研究者,他们代表了一个新兴行业,并将给世界带来一幅崭新的图景。

在固态器件研究会议会场,摩尔听了贝尔实验室的两场报告。第一场是贝尔实验室半导体研究部主管罗斯团队发明的一项外延技术,能极大地提高结型晶体管的工作频率,这立马引起了轰动。

而另一场报告则反响平平,做报告的是贝尔实验室两位不知名的研究者穆罕默德·阿塔拉(Mohamed Atalla)和姜大元(Dawon Kahng),见图5-1。

图5-1 穆罕默德·阿塔拉(a)和姜大元(b)

阿塔拉已经在贝尔实验室工作了11年,距离他离开故乡已有15年。

阿塔拉于1924年出生在埃及的塞得港,塞得港位于地中海和印度洋之间的要道苏伊士运河的北口,再向北则是蔚蓝的地中海。

阿塔拉在开罗大学读书时正值第二次世界大战期间,被称为“沙漠之狐”的德国将军隆美尔带领装甲军团向埃及挺进,企图控制苏伊士运河。在阿拉曼附近,德军跟英国陆军元帅蒙哥马利率领的盟军相遇,经过12天的殊死搏斗,盟军取得了胜利,这也成为北非战略反攻的转折点。

阿塔拉大学毕业时,德军已经战败。阿塔拉乘船离开埃及,经地中海和大西洋,抵达美国留学。此后他将自己的名字穆罕默德先后改为约翰和马丁。

阿塔拉进入了印第安纳州的普渡大学,学的是机械专业。1949年,他博士毕业,加入了贝尔实验室的半导体研究小组。此时,贝尔实验室是全世界半导体研究的中心,距离发布晶体管刚满一年。作为一个移民和新员工,阿塔拉工作很努力,还自学了半导体和晶体管的相关知识。

阿塔拉了解到肖克利1945年提出的“场效放大”的想法,即由外加电场来控制半导体内部的单向电流,从而放大信号。但巴丁和布拉顿发现这个想法由于晶体表面的“固定电子”的“阻挠”而无法实现。他们曾打算用锗表面覆盖的氧化物来消除固定电子,但布拉顿不小心把氧化物给洗掉了,结果将发明场效晶体管的机会也一同洗掉了

。

。

直到1955年,一个意外事件为场效晶体管的研究带来了一丝转机。一次,贝尔实验室的卡尔·弗洛奇(Carl Frosch)忘记关闭氢气阀门,结果点燃了氢气,生成的水蒸气喷到扩散炉中的硅晶圆表面,与硅反应生成了一层二氧化硅薄膜,紧密地覆盖在硅片表面。

阿塔拉发现,晶圆表面覆盖了这层不溶于水的膜后,硅表面的固定电子减少了。不过,二氧化硅膜中仍存有一些杂质,影响了清除效果。

阿塔拉尝试将水蒸气改为干燥的高温氧气,这样一来,杂质便大大减少了,二氧化硅膜变得更加纯净,PN结的反向漏电流减少到原来的1/100,噪声也大大减小了。阿塔拉成功地解决了困扰许多人的“固定电子”问题。

在1958年的美国无线电工程师协会固态器件研究会议上,阿塔拉报告了自己的发现。与会的美国无线电公司工程师认为,阿塔拉提出的方法是解决晶体表面态问题的一个重要里程碑。贝尔实验室副总裁莫顿断言,这个方法将使硅晶圆表面“不再对环境敏感”。

现在,通往场效晶体管的障碍解除了,阿塔拉指定了刚刚加入贝尔实验室的姜大元来协助研发场效晶体管。

姜大元也是一位新移民,1931年出生于汉城(今首尔)。1951年,朝鲜战争第五次战役结束后,姜大元考入了汉城大学,并于1955年毕业,跨越重洋到美国留学。他在俄亥俄大学获得博士学位,并于1959年加入贝尔实验室。

阿塔拉和姜大元是20世纪四五十年代世界人才单向流动的两个典型例子。在第二次世界大战后,美国经济持续繁荣,急需大量人才,美国像大海一样吸纳百川之流,仅仅在40年代就有100余万人移民到美国。

而在场效晶体管里,也需要一个单向流动的电流。

早在20世纪20年代,德裔物理学家尤利乌斯·利林菲尔德就提出了场效晶体管的想法,不过他试图用半导体中的多数载流子

作为单向电流,但最终没能成功。而阿塔拉和姜大元则不同,他们站在肖克利和巴丁等人的肩膀上,知道在晶体管放大中起关键作用的是少数载流子。

作为单向电流,但最终没能成功。而阿塔拉和姜大元则不同,他们站在肖克利和巴丁等人的肩膀上,知道在晶体管放大中起关键作用的是少数载流子。

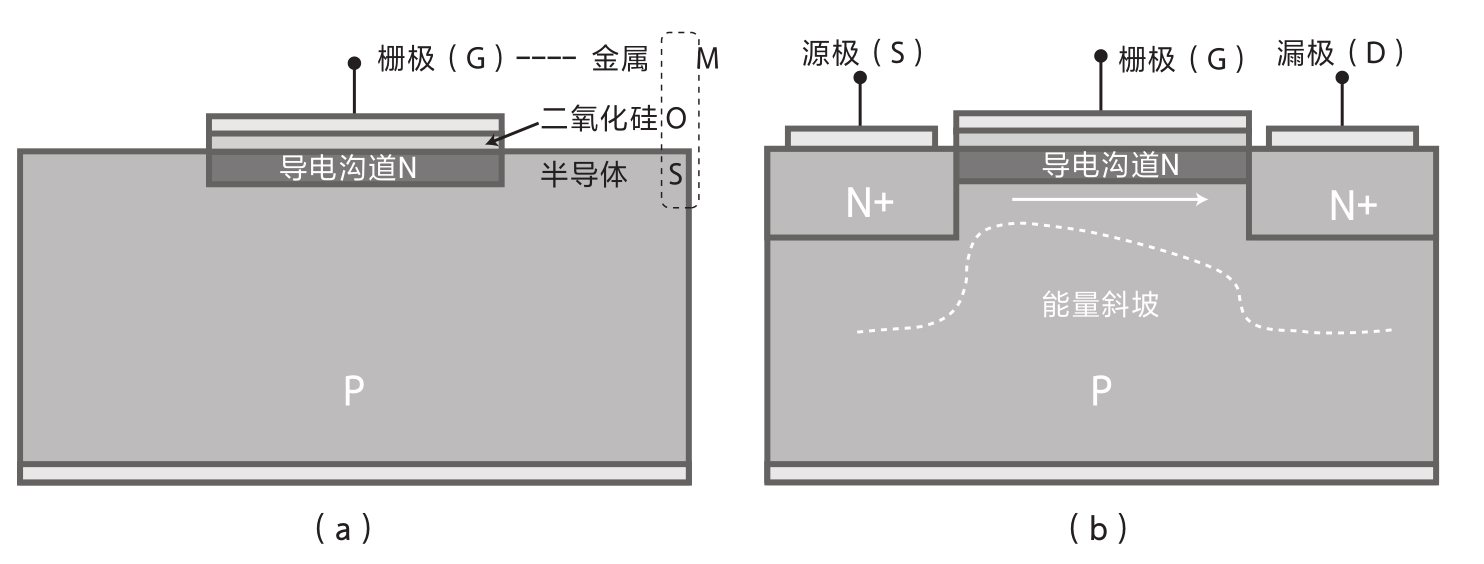

为此,阿塔拉和姜大元需要先把硅表面的多数载流子排斥掉。只需在二氧化硅绝缘层上放置一个栅电极(G)并施加电压,就能将表面的多数载流子排斥掉,只留下少数载流子,从而形成导电沟道

。这一步就好比在地面上挖出了一条沟渠。

。这一步就好比在地面上挖出了一条沟渠。

接下来是让沟渠一边高,一边低,形成一个斜坡,从而使导电沟道中形成一个电压差。为此,他们在导电沟道的两端做出源极(S)和漏极(D),分别施加不同的电压,这样就产生了从源极(“泉眼”)沿着导电通道(“沟渠”)直到漏极(“池塘”)的单向流动电荷。 1

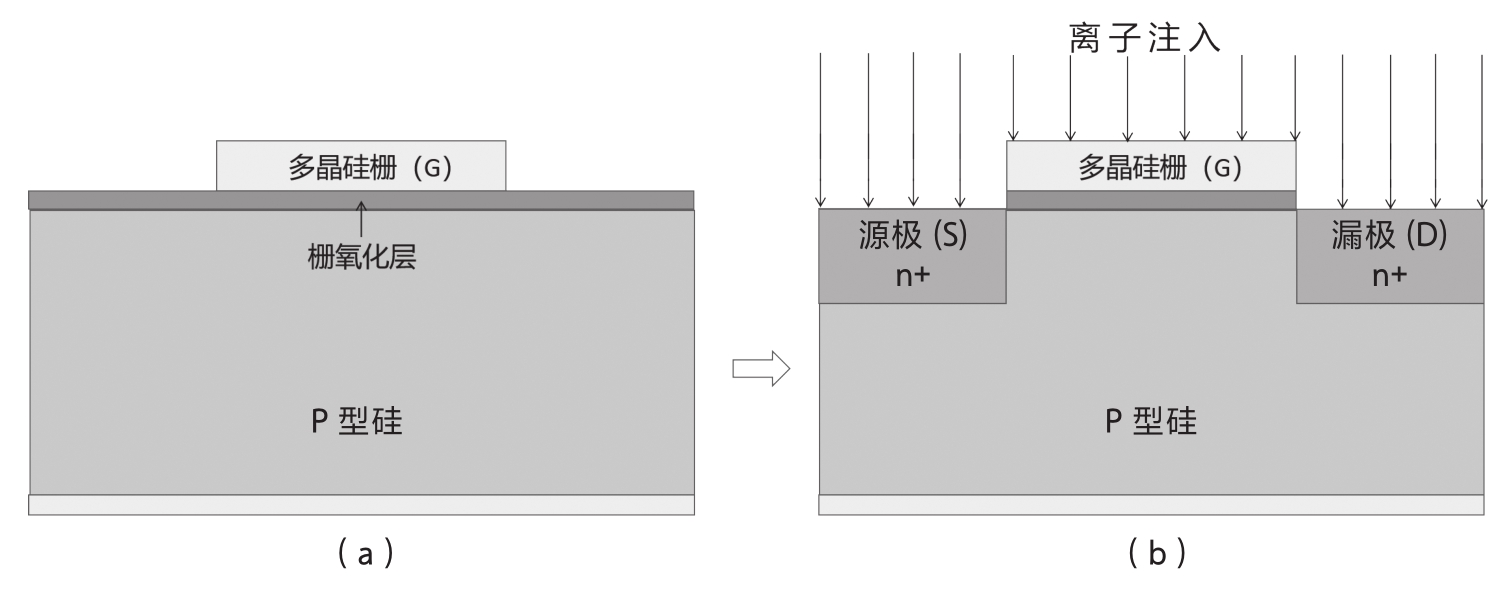

最后,调控栅极电压就能改变导电沟道的形状,从而调控单向电流,实现场效放大(见图5-2)。

图5-2 “场效放大”示意图

注:在覆盖有二氧化硅的半导体上放置栅电极(a);做出源极和漏极,构成MOS场效晶体管(b)。这里以N沟道MOS(即NMOS)为例,如将N和P对调,就成了PMOS。

阿塔拉和姜大元尝试制作出了第一个MOS场效晶体管

,取得了成功。1960年,阿塔拉和姜大元在固态器件研究会议上报告了场效晶体管。

,取得了成功。1960年,阿塔拉和姜大元在固态器件研究会议上报告了场效晶体管。

他们宣称,MOS场效晶体管结构简单,比结型晶体管容易制造得多。之所以这么说,是因为结型晶体管是三层结构,需要分层制造(在底层上扩散出中间层,再扩散出顶层),这类似于“分色印刷”,将几种颜料逐层叠加印刷到纸面上。而MOS场效晶体管在底层之上只有一层,只需“单色印刷”即可。

不过,阿塔拉和姜大元展示的MOS场效晶体管性能不尽如人意,开关速度比结型晶体管的速度慢很多,而且不太稳定,静置一段时间后性能就变差了,大多数与会者对MOS场效晶体管不以为然。

就在1960年的同一次会议上,贝尔实验室的罗斯团队发布了半导体外延工艺,它能让结型晶体管运行速度更快、更稳定,一公布就成为全场关注的焦点。

罗斯是1952年进入贝尔实验室的,那时他刚刚获得剑桥大学博士学位,远涉重洋来到了新大陆。第二次世界大战后,英国丧失了霸主地位,被战争摧毁的英国物资短缺,开始实行食物配给制,就连英国人喜爱的茶叶也不例外。罗斯毕业那年,算上本科阶段,他已经在剑桥大学待了整整6年。他想找一个尽量远离剑桥大学的地方工作,同时又不用学习一门外语,于是美国就成了最佳选择。

正好这时,贝尔实验室的肖克利来剑桥大学访问,他用特有的测试智商的方式面试了罗斯。罗斯一见到肖克利,就被他极度聪明的头脑吸引了,他觉得跟肖克利一起工作会令人兴奋。就这样,他得到了一个“无法拒绝”的工作机会。

罗斯加入了肖克利的研究部门。那时,肖克利正在雄心勃勃地研究四层的PNPN二极管,想用它替换交换机里的开关。罗斯尝试了许多办法,但始终没有成功。后来的事我们都知道了,肖克利固执地把这个主意带到了他创立的肖克利晶体管实验室,造成了公司的分裂和“八叛徒”的出走。

1959年,罗斯跟他的同事吉姆·厄利(Jim Early)正在改进结型晶体管,设法提高工作频率,但遇到了一个左右为难的问题。

要提高频率,就要求集电极电阻要尽量小;但是要得到大功率,又要求它的电阻尽可能大。两者互相矛盾,而现有工艺无法解决这一问题。这就像希腊神话里的伊卡洛斯,在迷宫中进退两难。最后,伊卡洛斯绑上翅膀飞出了迷宫。而罗斯经历了一段迷茫后,也终于找到了自己的“翅膀”。

一天清晨,罗斯想起了肖克利那个失败的四层PNPN二极管。他心里冒出了一个想法,也许可以在三层晶体管中额外多做一层?

罗斯赶到实验室,立刻去找了一位冶金工程师,请他在硅晶圆衬底上生长出一层新的半导体层:一方面,在原有的衬底上掺进大量电荷,令电阻变小;另一方面,在新生长的薄层上做出大电阻,以同时满足小电阻和大电阻的需求。

就像翅膀为伊卡洛斯提供了高度这一额外的自由度,罗斯想出的这个方法同样为解决晶体管中高频率和大电阻之间的矛盾提供了一个额外的自由度。由于它在原有的晶圆外延伸出新的一层,故而罗斯将其称作外延工艺(见图5-3)。外延工艺使晶体管既增大了功率,又提升了频率。 2

图5-3 外延工艺示意图:使晶圆上生长出一个薄层

三天后,这种外延层就做出来了,罗斯在此基础上做出了晶体管剩余的基极和发射极。测试效果非常好,晶体管运行速度有了极大提升。

1960年,罗斯在匹兹堡召开的固态器件研究会议上公布了外延工艺,许多人为此惊呼:“啊,为什么我们没有想到这个主意?”

外延工艺让结型晶体管实现了以前不可能实现的指标,解决了贝尔实验室最关心的晶体管速度和稳定性问题,这意味着它将在高速通信、航天和军事领域获得广泛应用。至今,外延工艺仍是半导体制造中最为重要和基础的工艺之一。

罗斯自豪地对别人说:“别忘了,半导体兴起时,我们可是佼佼者。想了解半导体装置的话,就去贝尔实验室的2号楼看看吧。”

4个月后,半导体领域首屈一指的会议——国际电子器件会议(IEDM)专门设立了一个关于外延工艺的研究主题。工业界也行动起来,1961年,仙童半导体公司就发布了基于外延工艺的晶体管,查理·斯波克(Charlie Spork)惊呼外延工艺让晶体管良率大大提高!此外,德州仪器公司和摩托罗拉公司等也热情地接受了外延工艺。

由于外延工艺大获成功,罗斯于1963年获得了美国电气与电子工程师协会(IEEE)颁发的莫里斯·利伯曼奖。他于1973年升任贝尔实验室副总裁,1979年成为总裁。

现在的人们提起罗斯,会很自然地将他跟外延工艺联系在一起。实际上,罗斯在研究外延工艺之前,也曾花费了相当长的时间研究场效晶体管。

那时罗斯刚刚加入贝尔实验室,有一天肖克利找到他,画出了一种场效晶体管的草图,要求他做出实物。

肖克利在1945年的梦想是发明场效晶体管,但后来问世的却是点接触晶体管和结型晶体管,对此他一直难以释怀。到了1952年,不甘心的肖克利又设想出一种新的场效晶体管,主要是在N型半导体上方做出一个P型半导体的栅极来调控单向电流,他称之为结型场效晶体管(简称JFET)。

1953年,罗斯完成了任务,将结型场效晶体管器件做了出来,但它的性能远低于结型晶体管。罗斯写完总结报告后,这种场效晶体管就沉寂无声了。

1957年,罗斯又尝试制作了一种新的场效晶体管。他以铁电材料为栅极,做出了一个场效晶体管,用于存储数据。它的结构跟现代的场效晶体管有些像,不过性能不怎么样,罗斯认为它没有希望,之后便将它遗忘了。

在前后5年的时间里,罗斯的研究证明场效晶体管是一种无效的技术。

1960年的固态器件研究会议上,阿塔拉和姜大元报告了MOS场效晶体管,却没有引起任何反响,大会主席对此也没有做专门介绍。它就像沉入湖中的一颗石子,只有一瞬的声响,之后便归于沉寂。

这一点都不奇怪。MOS场效晶体管没有揭示出新的科学原理,阿塔拉和姜大元只是把肖克利丢弃的想法又拾了起来,并用硅工艺来实现它而已,谈不上有多大的创新。

更何况,MOS场效晶体管的性能很差,速度仅是双极结型晶体管(简称BJT)的1/100。这根本没法应用到贝尔实验室所青睐的高速通信领域。

在随后两年的学术会议中,没有人发起任何关于MOS场效晶体管的专题讨论。此后,MOS场效晶体管的话题便销声匿迹了。

贝尔实验室对这个成果也置若罔闻。因为MOS场效晶体管研究犯了半导体研究的大忌:由于晶圆表面的“固定电子”,贝尔实验室的研究人员一直对晶圆表面心存顾忌,视之为烫手山芋,总是尽量让器件避开晶圆表面的固定电子。结型晶体管研究避开了晶体表面,取得了成功,而MOS场效晶体管的工作区间又回到了最容易引起问题的晶体表面,这简直是在开倒车。

而且,阿塔拉做出的MOS场效晶体管也证明了这一点,其稳定性很差,在高温下无法正常开关。

对于倚重通信市场的贝尔实验室来说,没有比这更糟糕的了。贝尔的电话交换机将全美电话网连接在一起,像心脏一样一刻也不能停歇,这要求器件必须不出故障地稳定工作数十年。

早些年,罗斯刚来贝尔实验室报到时,他为第二次晶体管技术研讨会准备了用于演示的晶体管。一天早上,他突然发现晶体管全都失效了。原来,那一年的天气从冬天过渡到夏天只用了一天时间。这让罗斯明白了晶体管对温度和湿度敏感,脆弱。那时,晶体管的稳定性成为贝尔实验室压倒性的重要问题。 3

而这一次,MOS场效晶体管的可靠性比结型晶体管还要差,这成了它的致命弱点。无论在学术界,还是在工业界,MOS场效晶体管都走进了“死胡同”。

但是,MOS场效晶体管还有最后一根“救命稻草”,也是它最大的优点——结构简单。MOS场效晶体管不像三层垂直叠放的三明治,没有中间层。它的三个电极依次铺在一个平面上,就像印刷在纸张上的字,便于制造和集成,非常适用于当时刚刚提出的集成电路。那么,这个MOS场效晶体管特有的优点,能否令贝尔实验室在最后一刻回心转意呢?

讽刺的是,集成电路最大的反对者不是别人,正是贝尔实验室。上至副总裁莫顿,下至普通工程师都对集成电路将信将疑

。1963年,罗斯写了一篇文章,声称集成电路并没有解决半导体产业界面临的问题,它“治标不治本”。

。1963年,罗斯写了一篇文章,声称集成电路并没有解决半导体产业界面临的问题,它“治标不治本”。

反观外延工艺,可谓生逢其时,它解决了晶体管的开关速度和稳定性问题。对于贝尔实验室来说,沿着结型晶体管的道路前进,技术路线明确,目标清晰,况且外延技术刚刚获得重大突破,前景大好。贝尔实验室那时正在开发下一代大型交换机“ESS-1”系统,速度是首要指标,而外延工艺正好满足了这一需求。

而MOS场效晶体管性能差且不稳定,前景不明朗。于是,MOS场效晶体管项目组被撤销,阿塔拉也被迫转去做别的研究。郁郁不得志的他于1962年离开了贝尔实验室,去了惠普公司。此后,阿塔拉再也没有发表过关于MOS场效晶体管的文章,他在很长一段时间都不为世人所知

。

。

此后十多年,人们很难再找到一篇关于MOS场效晶体管发明的文献,因为当时的固态器件研究会议采用口头报告和讨论的形式,参会者受邀参加,无须提交论文。而在会议结束后,关于这项20世纪最重要的发明之一的MOS场效晶体管也自然没能留下一行公开的记录文字。阿塔拉和姜大元甚至没来得及为自己发明的晶体管命名

。

。

继集成电路之后,贝尔实验室又一次雪藏了MOS场效晶体管。据姜大元回忆,当时贝尔实验室拒绝对外发表MOS场效晶体管的研发成果。姜大元在1976年撰写的一篇回忆发明MOS场效晶体管的文章时, 4 只找到1961年自己写的一篇内部备忘录。 5 备忘录起草之时,MOS场效晶体管研究已经被贝尔实验室叫停,这篇备忘录成了阿塔拉和姜大元MOS场效晶体管研究的谢幕曲。

姜大元在1976年的回顾文章末尾列出了这篇备忘录,它简陋得没有期刊名、卷号、期号和页码,仅有标题和日期。为了免于无从查证的尴尬,作者特意在括号内说明“可向作者索取”。但是新世纪的读者再也无从向作者索取了,姜大元已于1992年去世,终年61岁。

* * *

那么,MOS场效晶体管被抛弃的原因是什么呢?是外延工艺吗?其实我们没必要将外延工艺当作MOS场效晶体管失宠的“替罪羊”,真正的原因不在于此。

但究竟是什么原因导致贝尔实验室错过了集成电路后,又错过了MOS场效晶体管呢?

世界上的确有一些企业管理不善,或者不重视研究,但是像贝尔实验室这样既重视研究,又管理有方的机构竟出人意料地折戟沙场,原因并不简单。在《创新者的窘境》( The Innovator’s Dilemma )一书里,克莱顿·克里斯坦森(Clayton Christensen)指出,行业中存在一个普遍规律 6 :创新者总是会遇到窘境,而那些本来最有实力引领未来的企业却往往会因保守而错失良机。

贝尔实验室做出这一决策时,正是它广受赞誉、如日中天时。贝尔实验室认真地倾听了通信领域的客户的意见,发现MOS场效晶体管开关速度慢、不稳定,很难在交换机系统中获得大规模应用。贝尔实验室评估了未来的市场发展趋势,做出了在当时看来最正确的决策:取消MOS场效晶体管的研究,继续投资稳定的BJT研究。

这并非一时的仓促之举,而是深思熟虑后的慎重决定,最后却埋下了失败的种子。

类似贝尔实验室这样优秀的企业平时往往发展得很好,但一旦遇到技术变革,就很难继续保持它们的领先地位。它们不是普通的企业,而是那些令人羡慕,并以其卓越的创新能力而闻名遐迩的企业。它们管理科学、锐意进取,会认真听取客户意见,积极地投入技术开发,最后却失去了市场主导地位。

在“破坏性技术”到来时,良好的规划正是其走向失败的重要原因。

这里说的“破坏性技术”并不是所谓的“颠覆性技术”。“破坏性技术”通常并不是建立在新的科学原理的基础上,也没有更复杂的结构。反之,它运用的是已有的原理,但结构更简单。MOS场效晶体管就属于这样的技术。

与之对应的是“延续性技术”,典型的例子是BJT,技术成熟,目标市场明确,前景可期,只需沿着既定的方向继续优化和改进,没有人会对此持有异议。

像MOS场效晶体管这样的“破坏性技术”,在原有的评价体系中速度慢、处于劣势,但在未来潜在的应用中具有优势,更适合集成在芯片中。

然而,贝尔实验室也有自己的苦衷。它所处的通信领域对民生影响极大,这要求它在技术上不能大幅跳跃,而只能平滑过渡。贝尔实验室曾开发出了一种基于晶体管的新交换系统,并制订了一个平滑的过渡计划,但逐渐替换原有的继电器开关的过程要从20世纪60年代一直持续到90年代末!

由此,贝尔实验室的价值判断标准是维持现有通信市场的稳定,这决定了它极其看中器件的稳定性和通信速度,而MOS场效晶体管在这两方面均处于劣势。

当MOS场效晶体管和结型晶体管同时争夺宝贵的公司资源时,一方面,MOS场效晶体管的支持者是阿塔拉这样的新员工,阿塔拉是移民,来自非半导体专业,人微言轻;另一方面,结型晶体管的后盾则是资深高层人士,包括实验室副总裁莫顿、研究部主管费斯克、半导体研究部主任罗斯等,他们曾为研发结型晶体管付出了大量心血,并对其寄予厚望。

在面对“破坏性技术”时,贝尔实验室僵化的价值体系使其无法改变原有的思维惯性。当阿塔拉和姜大元做出样品时,贝尔实验室的高层看到了它性能上的缺陷,给出了悲观的预测,做出了撤销MOS场效晶体管项目的决定,项目开发人员也被抽调去解决BJT的问题。于是,被冷落的项目人员萌生去意,甚至有些人直接去了竞争对手的公司,致使贝尔实验室不仅没留住技术,还为竞争对手输送了一批专业人才。

贝尔实验室不是被对手所打败,而是被自身给压垮的,就像日渐增高的沙丘,在自身重力压迫下逐渐分崩离析。殊不知,它引以为傲的良好规划,反而成了日后失败的根源。

就在阿塔拉和姜大元参加1960年固态器件研究会议之前,他们在贝尔实验室举行了一次内部演示,邀请了美国无线电公司的威廉·韦伯斯特(William Webster)。他立刻对MOS场效晶体管产生了兴趣,并把这个消息带回了美国无线电公司。

作为半导体产业的新来者,美国无线电公司已经错过了BJT发展的黄金时期,如果继续研究BJT,将来只能继续当配角。美国无线电公司总裁大卫·沙诺夫十分热衷新技术,在公司打造了一个实力雄厚的研发中心

。事实上,美国无线电公司在BJT方面没有太多积累,反而可以无负担地研究MOS场效晶体管。MOS场效晶体管的出现让其看到了“弯道超车”的可能。

。事实上,美国无线电公司在BJT方面没有太多积累,反而可以无负担地研究MOS场效晶体管。MOS场效晶体管的出现让其看到了“弯道超车”的可能。

韦伯斯特认识到,作为独立元件使用时,MOS场效晶体管不是一个好点子,它的性能远不及BJT,根本不会撼动BJT的市场。但如果将其用于集成电路,则会成为一个奇招

。

。

美国无线电公司的托马斯·斯坦利(Thomas Stanley)想将MOS场效晶体管应用到计算机芯片中,他很关心一块芯片上能否集成越来越多的晶体管。他发现,结型晶体管是垂直结构,很难一直缩小下去,就像是钢印,其垂直厚度没法一直压缩。而MOS场效晶体管是水平结构,源极和漏极之间的栅极长度能不断地缩减,因而占用的面积也会减小,这就像纸上的字能不断地缩小,从而尽可能地在一张纸上印更多的字。

斯坦利还认识到MOS场效晶体管的一个长处。随着晶体管越来越小,它们在芯片上凑得越来越近,彼此之间的时延越来越短,芯片整体工作速度也会随之提高。尽管单个结型晶体管的运行速度更快,但是MOS场效晶体管构成的芯片更有优势。而且随着工艺进步,MOS场效晶体管的尺寸不断减小,MOS芯片的运行速度终究会超过结型晶体管芯片。

1963年2月,美国无线电公司发布了商用的MOS场效晶体管,并声称MOS场效晶体管比BJT更便宜、简单,制造步骤只有制造BJT的1/3

。

。

* * *

在1960年的固态器件研究会议的会场上,当许多听众对阿塔拉和姜大元报告的MOS场效晶体管不屑一顾之时,有一位听众却对此很感兴趣,他就是仙童半导体公司的摩尔。

尽管仙童半导体公司是一家小公司,但他们8个人从肖克利晶体管实验室离开后,必须通过行动来证明自身的实力。那时,他们正在攻关芯片,也不想听贝尔实验室对MOS场效晶体管和芯片的看法,而是通过自己的实验来验证MOS场效晶体管研究的可行性。

就在离仙童半导体公司不远的加州斯坦福园区,离经叛道的嬉皮士正掀起一股自由的狂潮。他们不愿意再听上一辈的说教,而是要自己寻找人生与社会的真理。他们会做各种各样的社会实验,听披头士等乐队的摇滚乐,从亲身实践中感知世界。而仙童半导体公司的工程师也是如此,他们不再唯大公司马首是瞻,而是自己用扩散炉和光刻机来做各种科学实验,从中得出自己的结论。

摩尔认为,MOS场效晶体管结构简单、成本低廉,能方便地集成在芯片上。如果MOS场效晶体管和芯片结合起来,就能将芯片的优势更大限度地发挥出来。

回到仙童半导体公司后,摩尔与一位华裔科学家萨支唐(Chih-Tang Sah)进行沟通,他们早在肖克利晶体管实验室时就已经是同事了。摩尔把研究MOS场效晶体管的任务交给了他。

萨支唐于1932年出生在北京,他的家族为山西雁门萨氏后人,后迁往福建。父亲萨本栋曾任清华大学教授,在抗战期间任厦门大学校长,是美国工程院院士,1949年在美国英年早逝。同年,萨支唐赴美留学,进入了伊利诺伊大学,并于1953年春天第一次听了巴丁讲授的晶体管课程。

此后,萨支唐去了斯坦福大学并于1956年获得博士学位。这一年恰逢肖克利晶体管实验室成立,萨支唐成为第一批员工,在那里人们更习惯叫他的英文名字汤姆。1959年3月,他加入了仙童半导体公司。萨支唐开始研究MOS场效晶体管。经过一番调查,他发现PMOS场效晶体管容易实现,但是速度较慢;而NMOS场效晶体管的速度更快,但是技术更复杂。那时,仙童半导体公司没有雄厚的财力支撑,所以他们决定开发较容易的PMOS场效晶体管

。

。

不过,MOS场效晶体管在仙童半导体公司无法跟双极结型平面晶体管一争高低,因为MOS场效晶体管的性能尚不稳定。即便MOS场效晶体管研发成功了,它也会受到排挤,因为这会抢去公司目前的“金奶牛”——双极结型平面晶体管的生意,而这是公司高层所不愿意看到的。因此,MOS场效晶体管项目在公司内部拿不到多少资源。MOS场效晶体管研发工程师觉得自己不受公司重视,心中燃起了叛逆之火,纷纷离职创业。其中一些研发人员离开之后,成立了通用微电子公司(General Microelectronis)。

为了充实MOS场效晶体管的研究,萨支唐开始招聘新人。凭借仙童半导体公司的名气,他于1962年8月招到了一位毕业于犹他州立大学的天才青年弗兰克·万拉斯(Frank Wanlass,见图5-4)。

图5-4 萨支唐(a)和万拉斯(b)

万拉斯被安排在山景城研究MOS场效晶体管,远离位于帕洛阿托的研发中心。万拉斯性格孤僻,不爱与人交往。他不喜欢复杂的理论,总是自己亲自动手加工器件。仙童半导体公司的高层对万拉斯的工作方式未加限制,他可以不受约束地尝试和验证自己的想法。

那时萨支唐跟巴丁重新取得了联系,开始兼职去伊利诺伊大学教授晶体管课程,他经常往返于加州和伊利诺伊州之间,几个星期才回一趟公司。这让万拉斯更加不受约束,创造力得以充分施展。

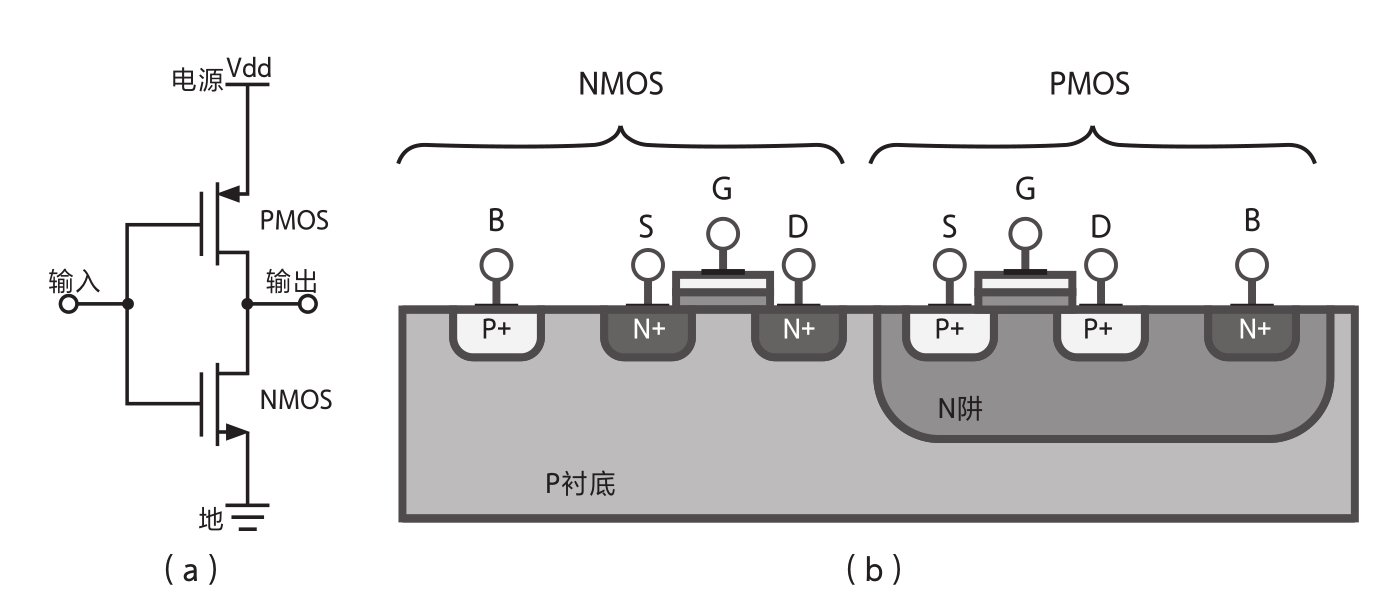

万拉斯刚刚加入仙童半导体公司才几个月,就和萨支唐一起提出了一种新的电路,把一个PMOS场效晶体管和一个NMOS场效晶体管组合起来,两者互补形成一个CMOS场效晶体管开关

(见图5-5)。

(见图5-5)。

图5-5 CMOS场效晶体管

注:CMOS场效晶体管反相器,PMOS场效晶体管在上,NMOS场效晶体管在下(a);CMOS场效晶体管横截面图(b)。

万拉斯准备将PMOS场效晶体管和NMOS场效晶体管集成在一颗芯片上来验证一下。但这需要额外的光刻掩膜版,于是他转而分别做出分立的PMOS场效晶体管和NMOS场效晶体管,然后在芯片外把它们连在一起。最终,这个CMOS场效晶体管成功运行,待机功耗只有纳瓦级,是结型晶体管的一百万分之一

!

7

!

7

万拉斯几乎不发表学术论文,他于1963年初跟萨支唐联名在国际固态电路会议上发表的CMOS场效晶体管论文是难得的一篇 8 ,可谓“不鸣则已,一鸣惊人”。

万拉斯这个看似简单的举动在当时并没有产生什么影响。CMOS场效晶体管比MOS场效晶体管多了一个晶体管,人们担心CMOS场效晶体管成本高,还怀疑它速度慢,因此它在刚刚推出时被所有的大公司冷落,他们仍在推行PMOS场效晶体管或NMOS场效晶体管。

直到1982年,微处理器上面的晶体管超过了25万个,芯片的功耗变得无法忍受,英特尔开始在80C51和80C49系列的单片机芯片上采用功耗更低的CMOS工艺。CMOS场效晶体管的低功耗特性使得它特别适合于便携式设备。随着笔记本电脑、手机的兴起,现在全世界的绝大多数芯片都采用了CMOS工艺。 9

万拉斯在仙童半导体公司只待了一年多就离开了。1963年底,他加入了通用微电子公司,并做出了世界上第一片基于MOS场效晶体管的集成电路。 10

1963年,萨支唐又招聘到了三位青年才俊,分别是安迪·格鲁夫(Andy Grove)、布鲁斯·迪尔(Bruce Deal)和埃德·斯诺(Ed Snow),见图5-6。

图5-6 格鲁夫(左)、迪尔(中)和斯诺(右)在讨论MOS场效晶体管技术

格鲁夫来自匈牙利,1956年匈牙利革命爆发,穷困潦倒的他同1.4万余名同胞一起逃往美国。格鲁夫将名字从匈牙利语改为了英文“Andrew Grove”。一开始,他先在纽约的餐馆打工,随后靠着不懈努力进入了纽约城市学院,1963年获得加州大学伯克利分校博士学位后加入了仙童半导体公司。

仙童半导体公司又一次体现出它的自由和包容,把这三位青年才俊放在不同办公室里,任由他们“自由生长”。几个星期后,这三人在食堂巧遇,他们还互不认识。一个人说:“我在做MOS场效晶体管电容器。”另一个说:“哦,是吗?我在做MOS场效晶体管的氧化层。”两人正准备握手,第三个人也伸过手来:“巧了,我在做MOS场效晶体管的理论分析。”原来,他们在摸大象的不同部位。这三人发现,他们是解决MOS场效晶体管问题的最佳组合。无需任何领导给他们交代任务,他们三人就自发地组成了一个团队,共同攻关MOS场效晶体管。

MOS场效晶体管要想走向实用,还需要除掉稳定性差、良率低和集成度低等“拦路虎”。当时在每片晶圆上只有两颗MOS芯片可以正常工作,良率只有公司预计的1/10。每解决一个技术问题都非常困难,以至于每次有一片能工作的芯片从生产线上生产出来,仙童半导体公司的MOS场效晶体管研发团队都会通过内部的对讲机系统对全公司广播这一好消息。

后来,格鲁夫等三人发现,MOS场效晶体管不稳定的罪魁祸首是钠离子。而钠离子来自人体,如皮肤表面的汗液以及头发,它们只要沾到或者挥发到晶圆表面就会产生污染。从那以后,所有操作员就得全身包裹严实,才能进入晶圆车间,就像穿着全身防护服的医务人员一样。

1963年,贝尔实验室的一位工程师提出用多晶硅作为MOS场效晶体管的栅极,替换此前的铝栅极。但遗憾的是,贝尔实验室认为这项技术不成熟,选择将其放弃。

仙童半导体公司捡起了这项技术。斯诺和同事莱斯利·沃达斯(Leslie Vadász)、汤姆·克莱纳(Tom Klein)和费德里科·法金(Federico Faggin)加了进来,开始探索这项技术。

由于MOS场效晶体管栅极和漏极没法很好地对齐,导致寄生电容较大,晶体管开关速度缓慢。但法金在短短一周之内想到了一种方法:先制作中间的栅极,有了栅极,两侧的源极和漏极的位置就自动对准了。这种新工艺大大地提高了MOS场效晶体管的工作速度。后来业界的MOS场效晶体管工艺都采用了这种新的自对准工艺来制作硅栅(见图5-7)。

图5-7 硅栅自对准工艺

注:先制作中间的栅级,两侧源极和漏极的位置就自动对准了。

此外,法金还想到了一种“埋栅”(Buried contact)电极工艺,当他把自己的想法告诉上司瓦达兹时,这位来自匈牙利的主管一口断定“埋栅”电极不可能成功。虽然法金对瓦达兹说一不二的态度很窝火,但还是忍不住尝试制作了“埋栅”电极,结果大大提高了晶体管密度。接下来,法金又在仙童半导体公司已经量产的3705芯片上试验了他发明的新工艺,速度快了5倍,漏电流减少至原来的数百分之一。它能使芯片上的器件密度提高100%,令同等面积芯片上的晶体管数量增加一倍。 11

经过近十年的努力后,MOS场效晶体管的稳定性、速度和集成度都大大提高了。到了20世纪70年代初,结型晶体管占据着高端市场,而MOS场效晶体管则从价值链的下方发起攻击,首先攻入了对成本敏感的存储器领域,接着又在电子表、计算器等低端领域占据了主导地位。

回顾历史,利林菲尔德和奥斯卡·海尔(Oskar Heil)在20世纪二三十年代的研究拉开了MOS场效晶体管研究的序幕,但由于缺少半导体理论支持,他们悄然退场了,此后舞台沉寂了十多年时间。

接着肖克利在40年代登场,重新提出了场效晶体管的设想,但是没有得到上天的眷顾,因为表面电子破坏了栅极电场,他的努力失败,相关研究又沉寂了十多年时间。

阿塔拉和姜大元在50年代末再一次发起冲锋,他们终于站到了舞台中央,可惜昙花一现,被东家遗弃了。

在“破坏性技术”面前,贝尔实验室选择了拥抱确定性,跟稳定的市场一板一眼地跳了一场“交际舞”。而仙童半导体公司、美国无线电公司等新兴企业则跟多变的市场跳出了一支即兴的“爵士舞”,收获了满堂彩。它们虽然不擅长像贝尔实验室那样发明原创技术,但特别擅长探索这些原创技术的最新应用领域,从而让MOS场效晶体管站稳了脚跟。

经过了十多年的努力,众人眼中的“丑小鸭”——MOS场效晶体管终于回到了舞台中央,此后再也没有离开过。20世纪70年代末,MOS场效晶体管的销售额终于超过了结型晶体管,两者的市场占有率第一次出现了反转。1997年,MOS场效晶体管的市场占有率超过了99%,而结型晶体管只剩下不到1%。

新技术一问世就受到所有人欢迎并得到广泛应用,这恐怕是人们的一厢情愿与简单化思维。一个典型的反例就是新出现的MOS场效晶体管和原有的结型晶体管之间的竞争。

1926年,利林菲尔德提出了场效晶体管的概念。1945年,肖克利再一次独立提出了这个概念。直到1960年,贝尔实验室的阿塔拉和姜大元才做出了MOS场效晶体管。

此时,结型晶体管经过十多年的改进已经相当完善,而MOS场效晶体管不稳定且开关速度比结型晶体管的速度慢很多。雪上加霜的是,这时贝尔实验室的罗斯等人发明了半导体外延工艺,使结型晶体管的速度和稳定性进一步提升,也将其与MOS场效晶体管的差距拉得更大。

贝尔实验室评估后,撤销了MOS场效晶体管项目组,继续支持结型晶体管研发。大公司中的创新者总是会遇到被拒绝的窘境,因为他们提出的“破坏性技术”不足以与原有的已经很完善的技术相抗衡。

新兴的半导体公司(仙童半导体和美国无线电等)看好MOS场效晶体管结构简单、便于集成的优点,继续探索MOS场效晶体管的应用。为了达到这一目的,他们付出了近十年的努力才解决了稳定性、速度和集成度等问题,包括格鲁夫等人发现了不稳定的根源是钠离子,法金提出了硅栅自对准工艺,从而大大提高了MOS场效晶体管的速度和集成度。之后又花费了十年,一直到了20世纪70年代末,MOS场效晶体管的销售额才完全超越了结型晶体管。