在5G场景下,医疗将变得更加智慧化。我们可以想象如下场景:一名偏远地区佩戴智能医疗终端的工厂工人,突发急性心肌梗死被智能医疗终端及时发现,并向最近的县人民医院报警。医院收到报警后第一时间派出5G智慧救护车。患者被送上救护车后,医生及专家可以在任何地方远程对患者的各项身体指标进行检查,指挥救护车上的工作人员开展必要的抢救工作。到达县医院后,患者将被送到智慧诊室。专家可以在线会诊,并根据会诊结果通过VR/AR技术对患者实施远程手术。术后,医生可以通过院内的移动医护系统对患者进行实时查房和护理,待患者康复出院后,医生仍然可以通过智慧医疗终端对患者的健康状况进行监控,持续了解患者的身体恢复状况。

这里提到一个关键技术——远程医疗。远程医疗是指利用计算机、遥感、遥测、遥控等技术,充分发挥大型医疗机构或专业医疗中心的医疗资源优势,为医疗卫生条件较差的地区及特殊环境中的患者提供远距离诊断、治疗和咨询服务,为医疗资源分配不均衡、疑难杂症的协同治疗等问题提供了新的解决思路。

远程医疗的落地需要利用远程感知设备,将海量医疗数据、分析报告实时提供给医生,指导医生进行疾病诊断和治疗。在发展初期,远程医疗技术以电视监护、电话远程诊断为主。目前远程医疗已经能够利用移动互联网进行快速精准的图文、音频、视频内容传播,支持不同地区的参与方进行实时的语音及视频交互,为远程医疗功能的进一步完善奠定了良好的基础。

在5G技术的支持下,远程医疗的应用场景将得到进一步拓展,如远程会诊、远程超声、远程手术、应急救援、远程示教、远程监护、远程查房、未来诊室等。

下面我们对5G技术在远程会诊中的应用进行具体分析。

远程会诊指的是借助通信技术、计算机、互联网等技术对患者进行病例分析与病情诊断,最终确定治疗方案的过程。远程医疗这个概念诞生于1988年,起初是利用计算机与通信技术为特定群体提供医疗服务。我国的远程医疗起步较晚,在20世纪80年代才开始探索应用。在我国,远程医疗的应用可以在一定程度上解决各地区医疗资源分布不均的问题,让偏远农村与山区的患者也可以享受到优质的医疗服务。

在4G网络环境下,在远程会诊过程中,医生与患者沟通时的视频清晰度只能达到1080P,而且视频存在延迟、卡顿等问题,导致远程会诊效果不佳。进入5G网络时代之后,医患沟通时的视频清晰度能够达到4K/8K,医学影像数据能够同步传输,专家可以在线会诊,极大地提高了病情诊断的准确率与权威性,对优质医疗资源的下沉产生了积极的推动作用。

2019年7月4日,四川大学华西医院与马边彝族自治县人民医院合作完成了国内第一例“5G+AI”远程消化内镜诊断会诊,会诊对象是两位患者,一位患者年龄44岁,女性,右上腹疼痛,发作时间10天,病症持续时间3年;一位患者年龄72岁,男性,咳嗽、咯痰3年,病情发作加重10天,并伴随着便血。在此次远程会诊过程中,马边县人民医院安排医生对两位患者进行内镜检查,通过5G网络将内镜视频传输至华西医院的消化内镜图像人工智能辅助诊断设备上,设备对发现的可能性病变做出实时提醒,并将相关影像清晰地呈现在现场的屏幕上,方便华西医院的专家做出诊断,这是远程会诊的一次成功应用。

远程超声是在通信、传感器和机器人等技术的基础上,借助远程超声探头和超声机械臂,跨越空间为患者进行超声检查的新型医疗技术。超声医疗专家可以在高清音视频交互系统中与医院的医生和患者实时交流,并通过移动操控杆远程控制超声机械臂为患者提供超声检查服务。

中国超声医学研究所的数据显示,我国实际注册的超声医生仅有12万多人,超声医生缺口在15万人以上。下级医院和偏远山区的医院大都缺少优秀的超声医生。因此,我国急需建立高清无延时的远程超声系统,充分运用超声专家优秀的医疗诊断能力,为不同地区的医院提供业务指导和质量管控,确保下级医院和偏远地区的医院超声检查的规范性,保证超声检查质量。

5G技术能够凭借其低延时的优势辅助上级医院的超声医生操纵机械臂进行实时远程超声检查。对于传统的专线或4G网络来说,基层医院建设专线网络存在难度大、成本高、安全性低、远程操控时延高等问题,4G网络又无法满足远程超声检查的需求。而5G网络的应用可以使这些问题迎刃而解,不仅能够提升基层医疗的服务质量,还能对平衡国内的医疗资源分布做出极大的贡献。

目前,有些医院已经产生了以5G为基础的FUS(Focused Ultrasound Surgery,聚焦超声外科)远程超声手术。FUS远程超声手术借助5G网络带宽大、时延低的优势,通过虚拟化技术分离HIFU(High Intensity Focused Ultrasound,高强度聚焦超声)设备的软硬件,为医生和患者打造出独立的空间,开展聚焦超声远程手术。

远程手术是医生借助医用机器人对患者实施远程手术,是远程医疗系统中最重要也是最难实现的一个环节。远程手术对网络传输速率提出了极高的要求,因为手术是有创操作

,如果在手术过程中出现错漏或延迟,轻则影响健康,重则危及生命。远程手术能否获得成功,既要看手术机器人的主系统和从系统是否具有一致性和实时性,也要看技术方面能否提供稳定的信号传输。

,如果在手术过程中出现错漏或延迟,轻则影响健康,重则危及生命。远程手术能否获得成功,既要看手术机器人的主系统和从系统是否具有一致性和实时性,也要看技术方面能否提供稳定的信号传输。

现在的卫星传输和4G商用网络有带宽窄、延时高、数据包丢失率高的问题,这些问题在很大程度上限制了远程手术的发展。随着5G技术不断进步,在低时延、高速率、高可靠性的5G网络支持下,高精度远程操控类业务将得以实现。5G技术不仅可以为基层医疗机构提供援助,也在事故现场等急救场景的远程医疗救助中发挥着重要作用。

5G网络能够确保医生在稳定、可靠、安全的环境下进行远程手术,4K高清音视频交互系统和AR/VR技术交互系统能够帮助医疗专家实时把控手术进程,了解病情。除此之外,5G技术还能结合VR/AR技术为远程手术服务。

急救医学是一门涉及多专业的综合性学科,负责研究和处理各类急性创伤和急性病变,并迅速在人类遭遇威胁生命安全的疾病和意外灾伤时进行紧急救护。急救医学主要负责伤病急救,例如心、脑、肺的复苏,循环功能障碍导致的休克,多器官功能衰竭,急性创伤,急性中毒等。除此之外,急救医学还要研习并设计现场抢救、通信和运输等多种问题,其中进行院前医疗急救的“急救中心”就是急救医学中不可或缺的一部分。

我国急救医学起步较晚,存在城乡发展不均衡、急救科医务人员结构不合理、缺乏医疗设备等许多问题。在现场缺少专科医生或全科医生的情况下,无线网络就能发挥重大作用,把患者的生命体征和病情信息实时传送给远端的专家,由专家对现场的医护人员进行远程指导,及时对病患进行科学施救。远程监护也可以帮助医生实时了解患者病情,在患者入院前准备好急救方案和医疗资源,实现院前急救和院内救治的无缝衔接。

5G网络能够支持医疗专家采集、处理、存储和共享医疗设备监测信息、救护车实时定位、车内外视频画面等院前急救信息,为远程诊疗和远程指导提供便利,为病患提供更优质的服务。大数据技术能够最大限度地开发出医疗数据的价值,并将这些数据应用到医疗系统的急救管理和决策当中。5G边缘医疗云也为院前急救和智慧医疗提供了技术基支持,它能够在确保安全的前提下传输医疗数据、共享医疗资源、联通医疗系统。

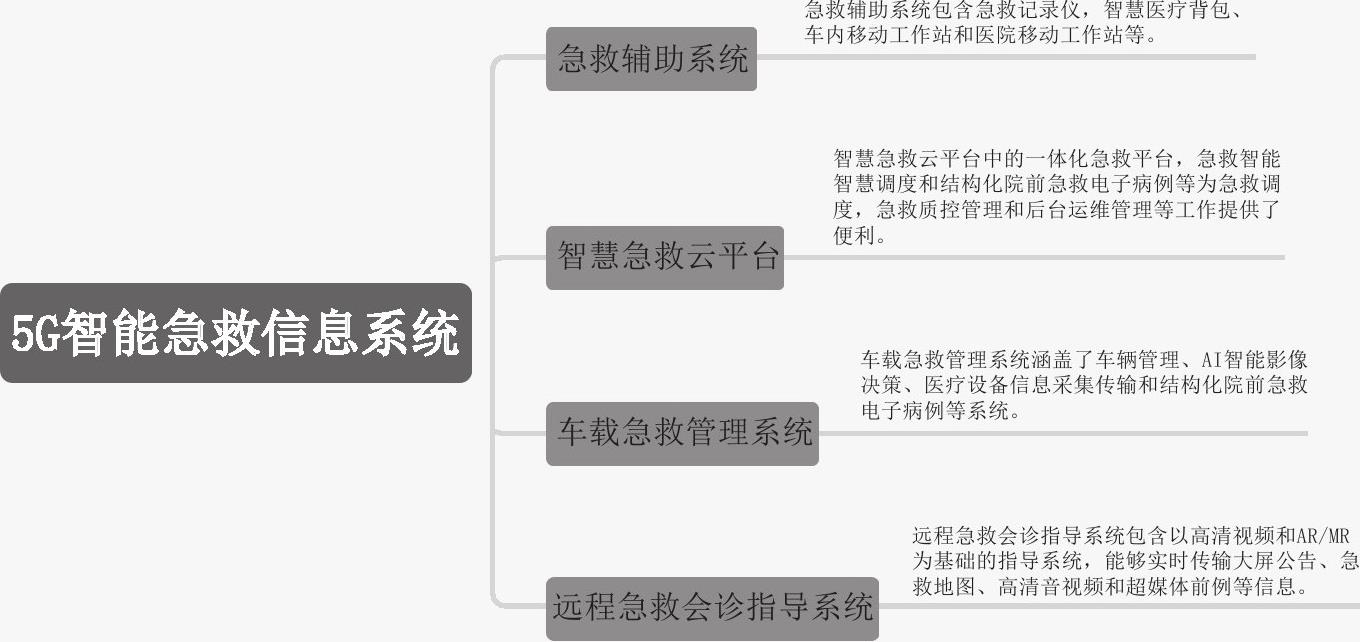

具体来看,一个完整的5G智能急救信息系统主要由四部分构成,分别是急救辅助系统、智慧急救云平台、车载急救管理系统和远程急救会诊指导系统,如图4-1所示。

图4-1 5G智能急救信息系统的四大部分

远程监护是使用网络通信技术把病患的生命体征数据和危急报警信息实时传输给监护中心的医护人员,便于医护人员及时做出诊断的技术手段,是目前远程医疗的热门研究方向。但由于相关技术还不够成熟,远程监护迟迟没有得到很好的发展,但已得到了国家的大力支持和企业的广泛关注。

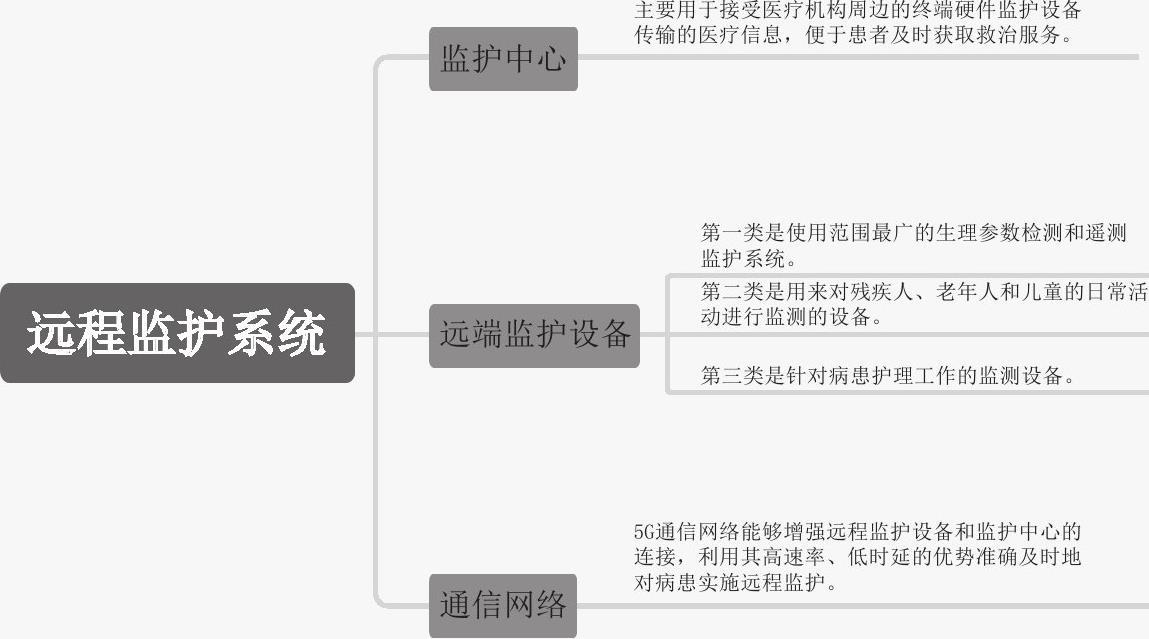

远程监护系统大多由监护中心、远端监护设备和通信网络构成,如图4-2所示。

图4-2 远程监护系统的三大构成

(1)监护中心:主要用于接受医疗机构周边的终端硬件监护设备传输的医疗信息,便于患者及时获取救治服务。监护中心通常存在于急救中心、社区医院和中心医院等医疗机构中。

(2)远端监护设备:监护对象不同,监护目的不同,使用的远端监护设备也不同。根据用途,远程监护设备大致可以分为三类:第一类是使用范围最广的生理参数检测和遥测监护系统,可以检测心率、血压、体温、血糖、呼吸、心电图、脑电图、血氧饱和度等生理信息,为医护人员及时掌握病患病情并进行医疗指导提供支持;第二类是用来对残疾人、老年人和儿童的日常活动进行监测的设备,主要用来监测监护对象对日常生活设施的使用情况;第三类是针对病患护理工作的监测设备,例如瘫痪病人的尿检设备等,能够在很大程度上缓解医护人员的工作强度。

(3)通信网络:5G通信网络能够增强远程监护设备和监护中心的连接,利用其高速率、低时延的优势准确及时地对病患实施远程监护。

医疗教育主要面向医疗、护理、医技人员开展相关专业的教育培训,通过“线上远程交流+线下实地组织”的方式进行,形式多样且灵活,一般包括会议讲座、病例讨论、技术操作示教、培训研讨、论文与成果发表等多种形式。

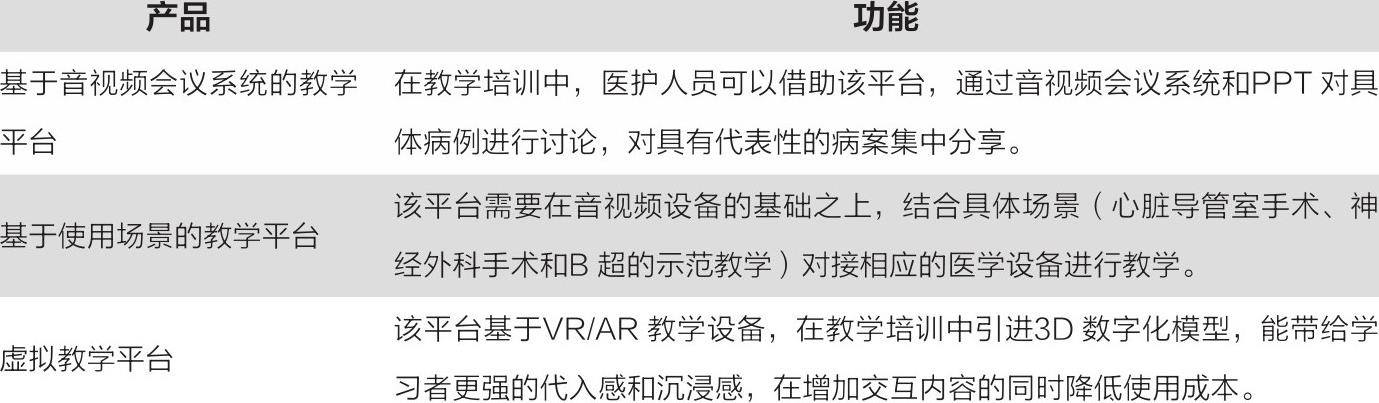

远程医学教育培训有三类主要的产品形态:基于音视频会议系统的教学平台、基于使用场景的教学平台和基于VR/AR设备的虚拟教学平台,功能如表4-1所示。

表4-1 远程医学教育培训的三类产品形态

5G手术示教以提高外科相关科室医护人员的工作经验和实际操作水平为目的,以直播、录播的形式对医院手术相关病例进行讲解,对医护人员开展教学培训。5G手术示教以手术图像采集、手术转播、手术指导等移动端应用为系统核心功能,适用性广,能够将手术室内多个场景清晰地展现出来,无论是示教室实时观摩手术、主任办公室观看指导手术,还是院外医联体医院观看手术、学术会议转播手术、移动端远程指导手术,都能进行示范教学。

远程查房依托互联网技术在传统视频通讯的基础上引入图像识别技术与跟踪定位技术,大大提高了远程查房指导与远程教学的效率。借助远程查房系统,医护人员可以将现场的实际情况通过AR设备实时传送,让专家和领导直接把握病房的实际动态,及时快捷地通过远程协助平台反馈指导意见,对现场医护人员或学习人员进行指导。

远程协助平台能够借助5G多连接、低延时、大宽带的特点实现多线程并发执行,能够不受地域限制,让天南海北的专家、领导参与教学指导,或实时考察、录取查房现场的动态,从而提高专家资源利用率以及教学效率。

远程查房技术在相关技术的支持下,使远端专家足不出户便可精确掌握查房现场的实况,并通过AR技术、网络和软件平台进行远程指导、对现场医生进行教学。远程查房技术还可以利用系统配备的视频光学透视增强现实系统,支持专家远程操控,随时调出患者的虚拟信息进行实地分析,这些虚拟信息一般包括病历、CT片、MRI片、患者相关的3D模型等。

远程查房过程中的信息共享能够让远端的专家快速获取患者信息和患者状态,可以在提高远程诊断效率的同时提高远程诊断的准确性。即使专家不能实地指导教学,也能通过后端手持设备完成以往需要实地完成的工作,不仅可以节约医疗专家的交通时间,还可以为患者提供更多高质量的、专业的服务。

当然,在实际操作过程中,存在一些比较复杂的特殊情况可能无法通过简单的语音对话解决。针对这种情况,专家在远端操作时可以在调阅病人虚拟信息时同系统进行双方信息共享,协助复杂问题的解决。

病理诊断是临床上比较常用的诊断方式,能够用自然科学的方法揭示病因,是疾病诊断的“金标准”和关键依据。我国的病理学起步较晚,临床发展速度和水平与发达国家存在一定的差距。2009年卫生部办公厅印发的《病理科建设与管理指南(试行)》规定,每100张病床需配备1~2名病理医生。而根据普华有策咨询发布的《2022-2028年病理诊断行业细分市场分析及投资前景专项报告》显示:截至2018年,中国医疗卫生机构床位数为840.4万张,按平均100张配备1名病理医生计算,我国病理医生需求量为8.4万人。但2018年我国病理科医生(包括执业医师和助理执业医师)人数仅为1.8万人,存在6.6万人缺口。

近年来,病理学的数字化为病理学的运用提供了新的可能,数字病理技术的发展在全视野数字切片(Whole Slide Imaging,WSI)的基础上极大地促进了远程病理会诊的开展,一定程度上解决了病理医生分布严重不均的问题,弥补了基层病理科条件上的缺陷,帮病理学发展摆脱困境。

但由于数字病理切片包括的数据量极大,将一张15mn×15mm病理标本切片放大40倍进行扫描观察,其产生的数据在压缩后也高达2~3GB。面对这种情况,如果依旧采用传统的有线宽带或者4G网络进行数据传输,会极大程度上拖慢整体进度,制约远程病理会诊的发展。

快速冰冻切片是手术过程中进行病理诊断的一种重要手段,要求病理医生在收到相关标本后,在30分钟内做好冰冻诊断报告,以便术中医师制定下一步的手术方案。病理医生的诊断报告直接决定了手术台上的医生如何进一步处理患者,因此冰冻病理诊断对病理医生的诊断能力要求较高,要求病理医生必须在短时间内做出可靠、准确的诊断,而且对医院的样本取材、制片质量与诊断能力也有较高要求。当前,很多基层医院的病理医生能力不达标,这一问题可以随着远程术中快速冰冻诊断的应用得以解决。

但远程手术中的快速诊断十分依赖高清的音视频系统,需要病理专家远程实时指导基层医生取材、制片、浏览数字切片,与基层医生进行实时交流与互动,这些都离不开高清音视频系统和高速率、高可靠性通信网络的支持。相较于传统的4G网络,5G网络较好地解决了视频卡顿和延时的问题,能够加快数字切片的上传速度,支持远程病理专家与现场的病理医生或技师实时交流互动,在指导医生进行现场检查与取材的同时,可以实现数字切片的实时共享与快速上传,大大提高了远程病理手术的效率与完成质量。

随着病理人工智能的快速发展,病理医生可以利用深度学习算法实现数字切片病变区域的自动检测,得到一个定性或者定量的评估结果,根据这个结果提高病理诊断速度与准确性。5G技术在远程医疗中的应用能够为医生提供实时的智能诊断反馈,将数字切片实时上传,实现准确实时的AI辅助诊断,这将极大促进远程病理机器人的发展与应用,提升医生使用过程中的体验感。

基层的医疗群众在基层医疗机构无法获得同等质量、效率的健康服务,对分级诊疗、筛查和健康管理工作的展开产生了一定的阻碍。因此,建立基层医疗机构与三甲医院的统一技术平台势在必行。

“未来诊室”平台将5G技术与“便携设备、人工智能辅诊技术、医疗大数据和健康管理系统”相结合,建设具有全方位、多层次的分级诊疗服务的基层医疗机构和医疗联合体。借助场景多类型的医疗级智能便携设备、智能医疗辅助诊疗决策支持系统、业内一流的多病种多模态智能影像筛查产品及一站式健康管理系统,切实提升基层医疗机构的运营能力和基层医生的健康管理服务能力。

目前,复星“未来诊室”在持续推进智能医疗的落地,已在福建、重庆、云南等地的34个联合统筹单位先后实施“未来诊室”,通过智能科技精确赋能,助力健康扶贫的推进。例如专业医生资源匮乏、交通不便的甘肃省东乡族自治县,乡中的几个村寨只能通过步行进入,基本医疗服务严重缺乏,“未来诊室”的出现于这些村镇而言如同雪中送炭。

“未来诊室”将全面落实“四位一体”科技,软硬结合地为贫困地区的健康管理服务赋能,为村医配备“智能心电、掌上超声”等便携设备与智能问诊助手,让基层贫困群众在家门口就能获得高质量、高效率的健康管理和疾病监控。“未来诊室”可由AI实时提供2000余种常见病的规范诊疗方案,通过移动网络将个人体征数据上传入库,协助居民进行健康管理。

为了切实保证“大病救治、重病保障”,未来诊室将“智能工具+云平台”引入基层医疗机构,能够通过智能筛查补齐基层医疗机构的短板,对肺癌、肺结核、宫颈癌、冠心病、髋关节炎等大病进行预防性诊断与治疗。基层医生在处理患者的异常情况时,也可以借助5G网络连线专家教授获得精确指导和诊断结果,还可以利用“云影像”和“云转诊”上传患者的健康数据形成具体档案。治疗结束后,档案随患者返回基层,后续由村医为患者提供个性化的健康管理。

“未来诊室”对“四位一体”科技系统的落实,将打通健康档案、体检、筛查、转诊到慢病管理的全流程,促使村医能力得到全方位、多层次的提高,推动公卫服务常态化、长效化发展。