所谓金山,系台山乃至开平、恩平、新会四邑人及广府人最初对美国加州黄金产地的称谓。后来,澳大利亚东南部亦发现了金矿,于是墨尔本被“加冕”为新金山;美国西海岸的三藩市就顺理成章地变成了旧金山。再后来,世界各地(如南美、南非)相继有了淘金工业,乡人便将整个西方资本主义世界(南洋除外)统称为金山,还陆续衍生了金山橙、金山箱、金山毡、金山庄、金山伯、金山大少等相关名词。如此一来,金山这个概念的外延自是有所扩大,本书中出现“金山”一词时是采用宽泛的定义。

沙勿略

台山与金山(代指西方世界)头一波接触发生在明朝嘉靖年间。1552 年 8 月,西班牙人、天主教传教士圣方济各·沙勿略(St. Francis Xavier)从日本东京来到台山的上川岛。沙勿略当时 47 岁,正值盛年。他有着极佳的教育背景,早年曾赴欧洲名校巴黎大学深造。巴黎大学历史悠久,其前身索邦学院建立于 1257 年。饱学之士沙勿略后来投身于宗教事业,成为耶稣会的六位创始人之一。沙勿略奉耶稣会派遣前往东方传教,自1540 年起在印度、马六甲、日本、中国等处漂泊布道。他勇敢、执着、勤勉、刻苦,被世界天主教人士公认为“勇敢的航海者”“史上最伟大的传教士”。

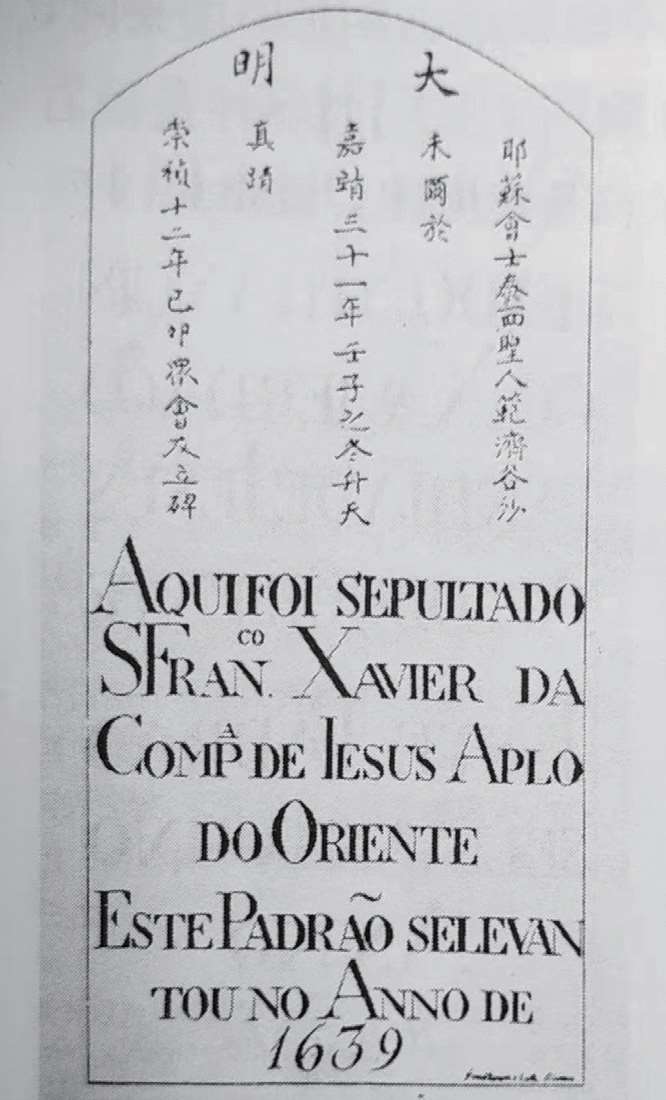

沙勿略来到台山上川岛后,不被准许踏上大陆。他郁郁不得志,不足半年便病逝于此。那么,沙勿略在台山的这几个月做过些什么,又留下了什么呢?我们似乎无法从历史文献中去了解考证,所幸教会所作的《圣方济各·沙勿略瞻礼》一文留下了一些蛛丝马迹。该文叙述沙勿略的生平事迹时提到他是“施瞽目之光明者,佑航海之险难者”,又说他是“病者之痊,困者之托,忧者之慰,懦者之依”。我们有理由相信:沙勿略有可能把当时西方先进的航海科技、医药、心理辅导等知识传授给台山人,帮助他们解决一些相关问题,兴许还做过一些公益善事。这是一种良好的互助与交流。

沙勿略墓碑碑文

上川岛天主堂远眺

(何志达摄)

上川岛天主堂近景

无独有偶,就在沙勿略来华前后,葡萄牙贸易商队也来到上川岛,目的是收购在欧洲大受欢迎的中国瓷器以及茶叶,最早来的葡商名叫“非地难德”。但当时明朝皇帝实行海禁,不允许与外国通商,葡国人便用走私的方式,将一批又一批景德镇名瓷贩回去,从上川岛出发,运往里斯本。有些在装卸过程中不慎破碎的瓷器便埋藏在该岛的沙滩中,至今仍不难挖到。上川岛居民于是把这片海滩命名为“花碗坪”。葡国人则给上川岛留下了“贸易岛”一名。就这样,上川岛成了葡国人在中国的首个贸易据点,比澳门还早了几十年。1514 年,葡国人从里斯本带来一根石柱立于岛上,岛民称之为“葡王柱”,据说立柱人阿尔发斯是葡国国王派来的。该石柱是当时中葡商业贸易往来的见证。

昔日西方传教士在上川岛的住所(何志达摄)

16 世纪,台山首次与金山连接上了。

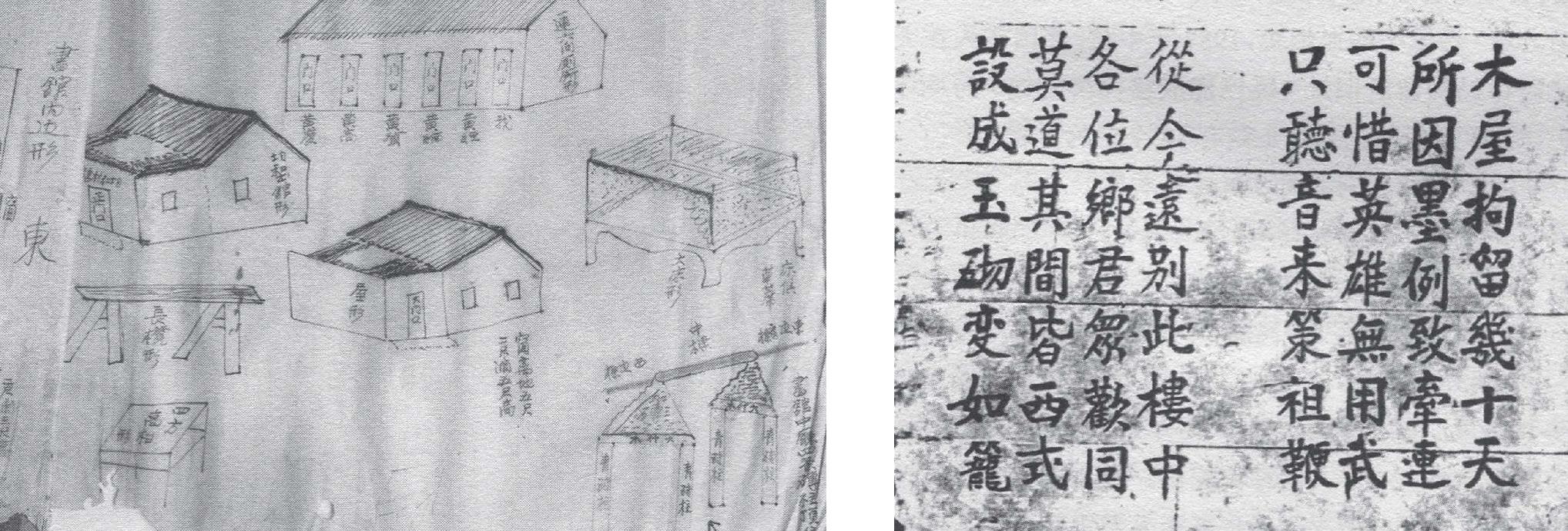

西方文化在 19 世纪中叶已经通过各种途径在台山广为传播。外国传教士甚至费尽思量编写出台山话版的《由英语浅学启蒙书译》(1873 年出版,英国剑桥大学图书馆有收藏)。该书收录了一些个人修养方面的守则,以下是其中部分内容:

嫩仔共女仔唔好成日去嬲,要梳光头、洗净手去书馆,至可惜係了呢个时候,时候一了,就唔得番咯,你个是哙读书,就知道所未呢个闲野。到书馆必唔好讲时闻,或去嬲,要尽力去读书。你学熟读书,养大个时就心喜咯。

上川岛葡王柱

清代台山人出洋时所搭乘的“大眼鸡”船

台山与金山的第二波连接,始于 19 世纪。此次连接时间之长、空间之广、人数之多,均是第一波无法企及的。如果说上一次是西方人走进来,那么这一次就是台山人走出去。

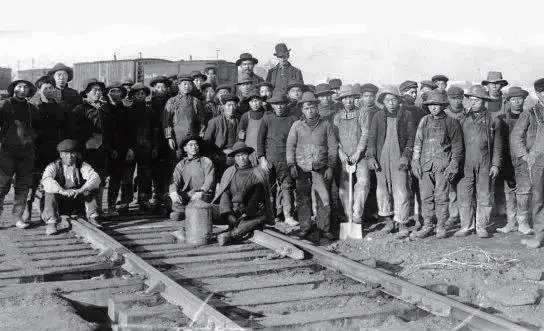

1776 年,美利坚合众国建立后,工农业经济迅速发展,尤其是开始拓展西部后,对劳工的需求量剧增,原先从非洲贩来的黑奴已渐渐不敷使用。1848年,美国加州发现并开挖金矿,加上随后开展的太平洋铁路工程建设,使得劳动力的短缺状况雪上加霜。

同一时期的台山,正值多事之秋。首先是自然灾害:从咸丰至光绪的 57 年内,共计发生水灾十回、旱灾四回、地震五回、瘟疫四回、饥荒五回。这些灾害造成赤地千里,民不聊生。天灾若此,人祸更甚:先有倭寇屡屡犯境,烧杀掳掠;后有山贼打家劫舍,谋财绑票;还有长达 12 年的土客械斗,惨死人数竟达百万。后果自然是田园荒芜,百业凋零。加上台山本为荒僻之地,丘陵起伏,土壤贫瘠,怎能承受这种种打击摧残?于是,三十六计走为上计,民众离乡谋生在所难免。

19 世纪初即有台山人出洋打工,但属少数。1848 年,美国发现金矿的消息传来,才诱发了大规模的移民打工潮。美国的船务公司通过其香港经纪人四处派发招工传单,澳门的葡国人更是迅速成立“猪仔馆”以从中谋取巨利。这种“猪仔馆”最多时曾有三百余家。他们派人四处抓捕青壮年,手段之卑劣,令人发指。所谓“猪仔”,即契约华工。其签了契约,等于卖身,即时失去人身自由,到达外国后必须如奴隶般做数年苦工,省吃俭用,积得一笔钱来赎身,方可重获自由。

出洋的路途充满风险,危机四伏,艰苦难熬。从台山广海或澳门启航,航程至少三个月。木造帆船吨位小,性能差,抵抗风暴的力量不强,狭小的船舱内空气污浊,污秽不堪,吃喝拉撒均于一室,细菌滋生并引起交叉感染,得病者越来越多,其中不治者往往过半。船舱内条件恶劣,形同猪栏,华工也成了“猪仔”。有幸活着抵达者,上岸时个个都衣衫褴褛,长满疥疮,形容枯槁,不似人形。

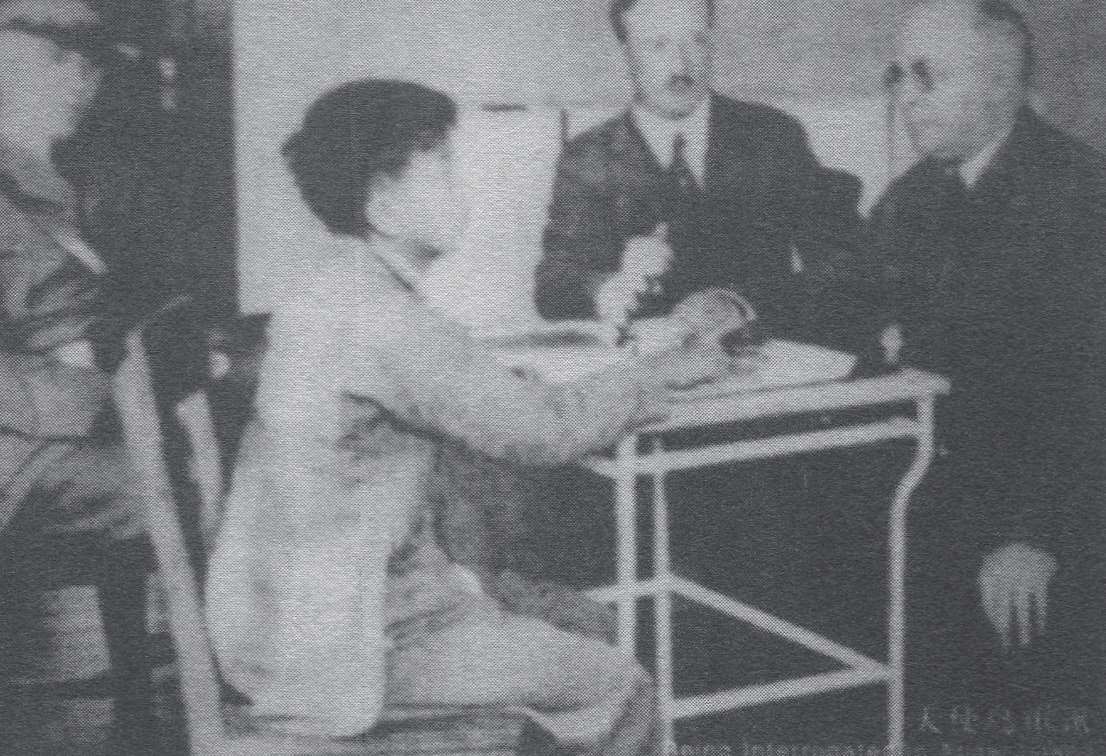

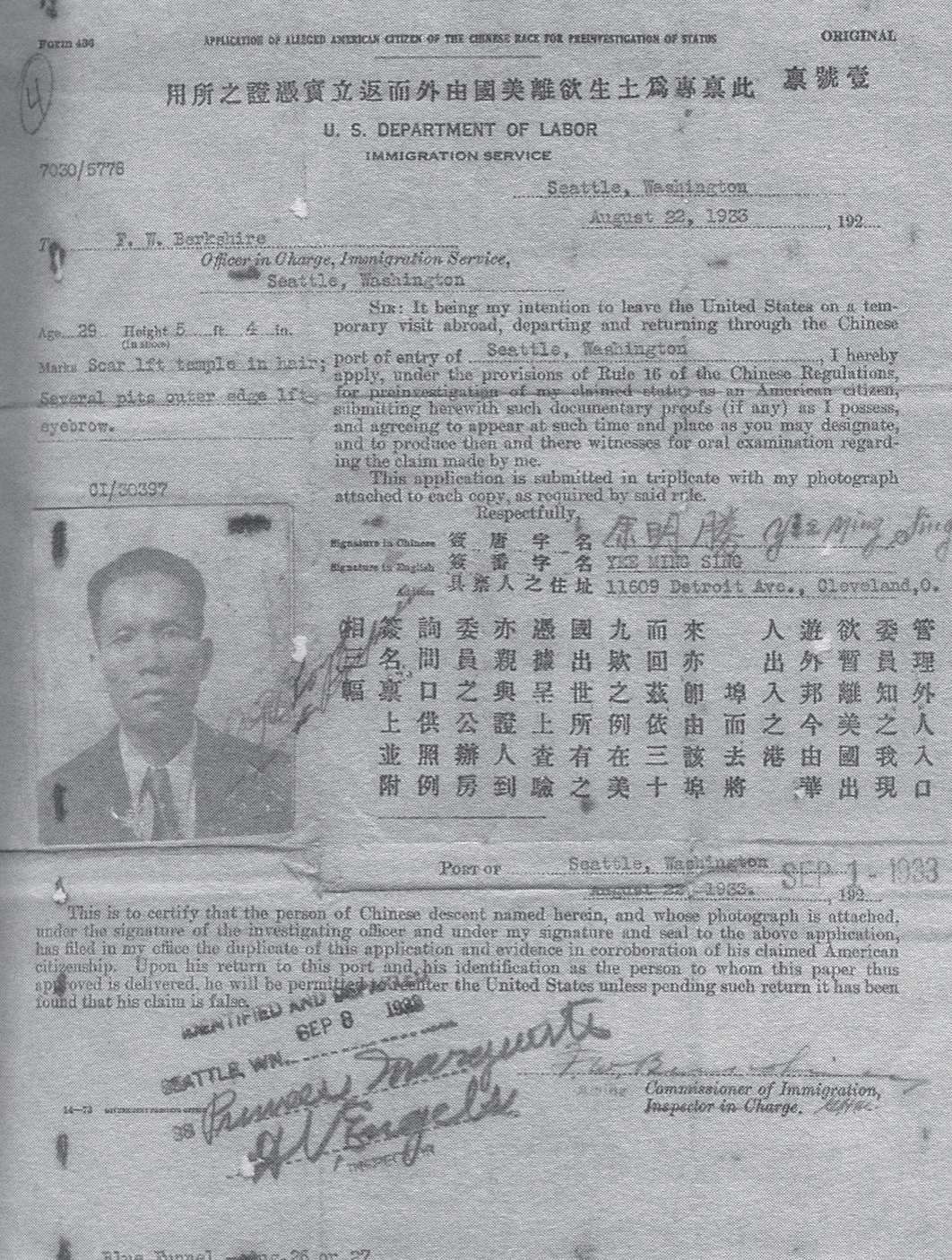

1910 年后,到达旧金山的华工还要被关押在天使岛拘留所内忍受盘问审讯之苦,美国当局为了防止华工冒用他人出生证入境,便出此下策。监禁时间短则十日八日,长则一年半载,还不能与外界接触,并时有羞辱性的搜身检查。有的人经不起种种精神折磨,宁可自尽,了却残生。这个天使岛,实为“魔鬼岛”。

天使岛

台山移民在天使岛接受审讯的情景

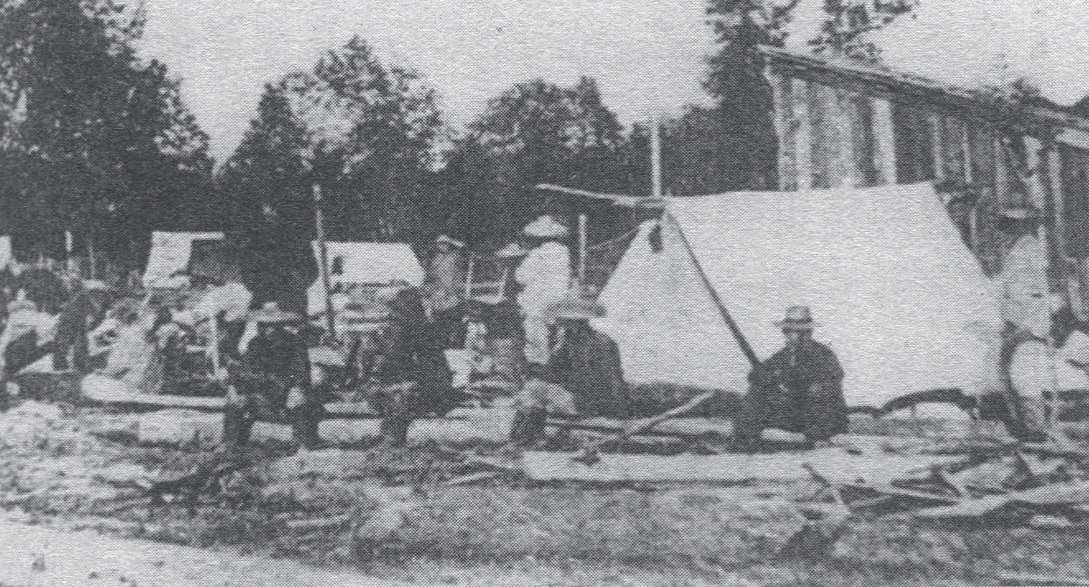

能够投入工作的华工,无论在矿山、铁路工地还是种植园,生活与劳动环境均非常恶劣。有的风餐露宿,无瓦遮头;有的住在集中营,毫无自由;有的必须整日泡在水中劳作,天长日久便患上风湿性关节炎;有的意志薄弱,经不起引诱,被老板恶意开设的烟档、赌档、妓馆套牢,终致钱财散尽,赎身之日遥遥无期。

台山移民在天使岛接受审讯时所写的“口供纸”

台山移民在美国加州淘金时的居所

1906 年台山移民到达秘鲁的情景

台山劳工在美国挖掘金矿时的劳动情景

台山劳工在马来半岛开采锡矿时的劳动情景

台山劳工参与太平洋铁路修建时在工地的留影

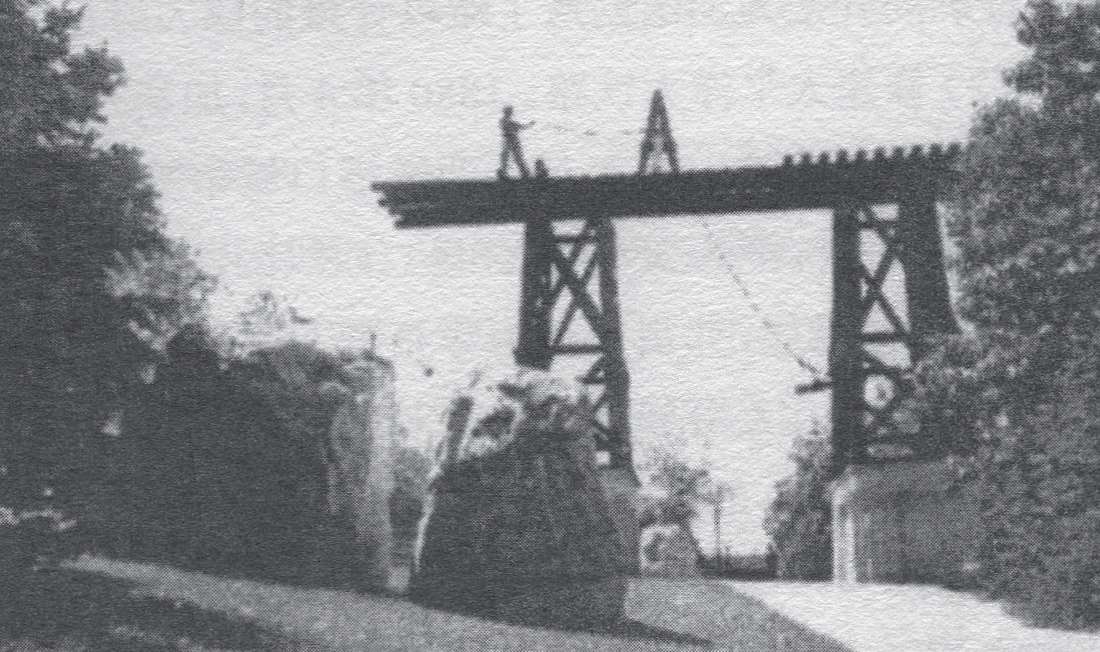

加拿大为修建铁路的华工所立的纪念碑

在北美的华工还随时会受到各种迫害,身家性命难以保全。下面兹举数例说明:1852 年,在美国加州玛利丝维尔德,约 1 000 名华工无端被逐;1877 年 3 月,美国旧金山莱姆牧场有六名华人佃农遭白人袭击,五人被杀;1877 年 7 月,全美各地共有 25 间华人洗衣店被人纵火焚烧,店主损失财物价值两万余美元;1878年,美国加州特则基市唐人街被烧成平地,1 000 多名华工被驱逐;1885 年 9 月,美国怀俄明州的华工因不愿参加罢工,遭白人“劳动骑士团”报复,造成 28 死 15 伤,26 人躲入山中惨遭野狼吞噬,79 间房屋被烧光,700 人财产尽失;1900 年,美国檀香山当局借检疫之名火烧唐人街,华人财产损失达 260 万元;1911 年,墨西哥莱苑市发生针对华人的惨案,死者多达 300 余人,其中台山籍 102 人。

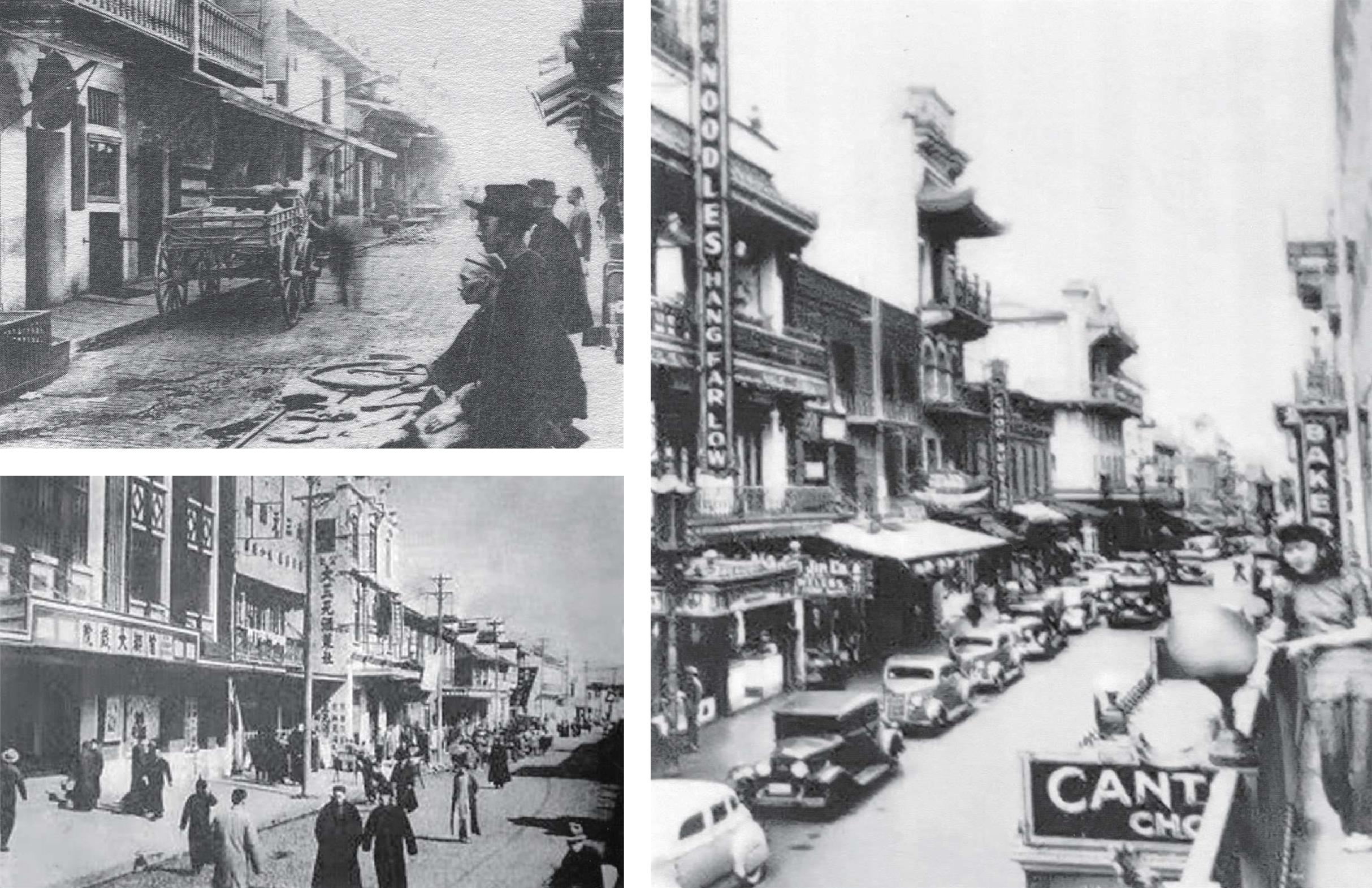

早期美国唐人街街景

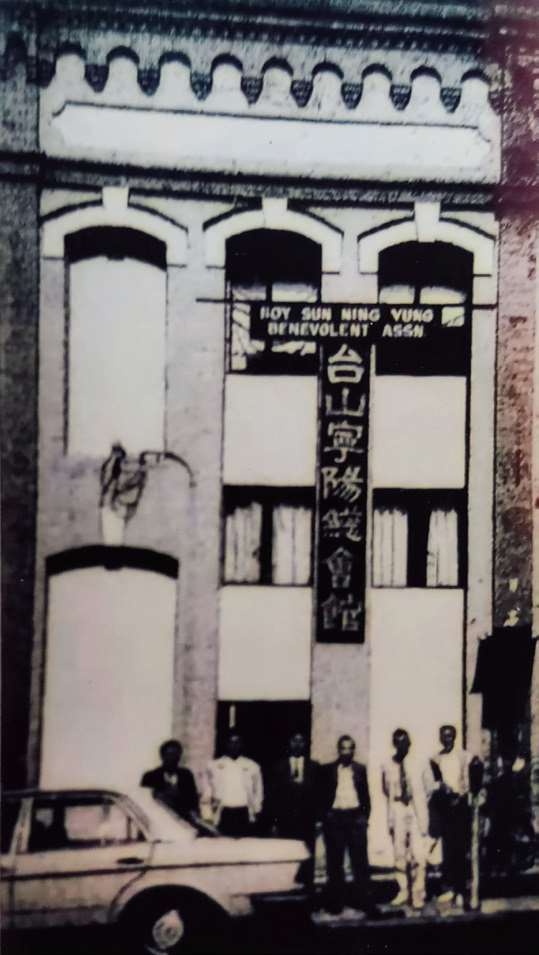

幸而“野火烧不尽,春风吹又生”。千千万万的台山人还是在大洋彼岸顽强地活了下来,并求得发展。1876 年,由在美台山人组织的宁阳总会馆成立,登记入会者多达 7.5 万人。由此推算,加上未入会者,台山人估计超过 8 万人。20 世纪初的旅美华侨中,台山人超过 60%,故有“美国华侨半台山”之说。

除了美国、加拿大、墨西哥,台山人还分布在古巴、秘鲁、巴拿马、哥伦比亚、特立尼达和多巴哥等南美国家,南洋的马来西亚、菲律宾、泰国、缅甸、越南、印度尼西亚以及南亚次大陆的印度等国亦有台山人的踪影。20 世纪后还有台山人赴英国、荷兰等欧洲国家谋生。

加拿大维多利亚市的台山宁阳总会馆

20 世纪 20 年代台山华侨社团举行节庆活动大游行的情景

台山人与西方世界的这一波广泛连接,除了受尽苦难、备受歧视外,也有一些收获。他们看到了精彩的世界,见识了不同的文明,接触了资产阶级革命以后西方国家的先进科技、发达经济、丰富物产、优裕生活。有的人通过接受西方教育,对那里的政治制度、宗教信仰、法律体系、社会结构、媒体运作、伦理道德等都有了一定程度的了解。不少人回国时带回了相关的观念、习惯和器物,这不失为有益之处。

海口埠的台山银信博物馆(何志达摄)

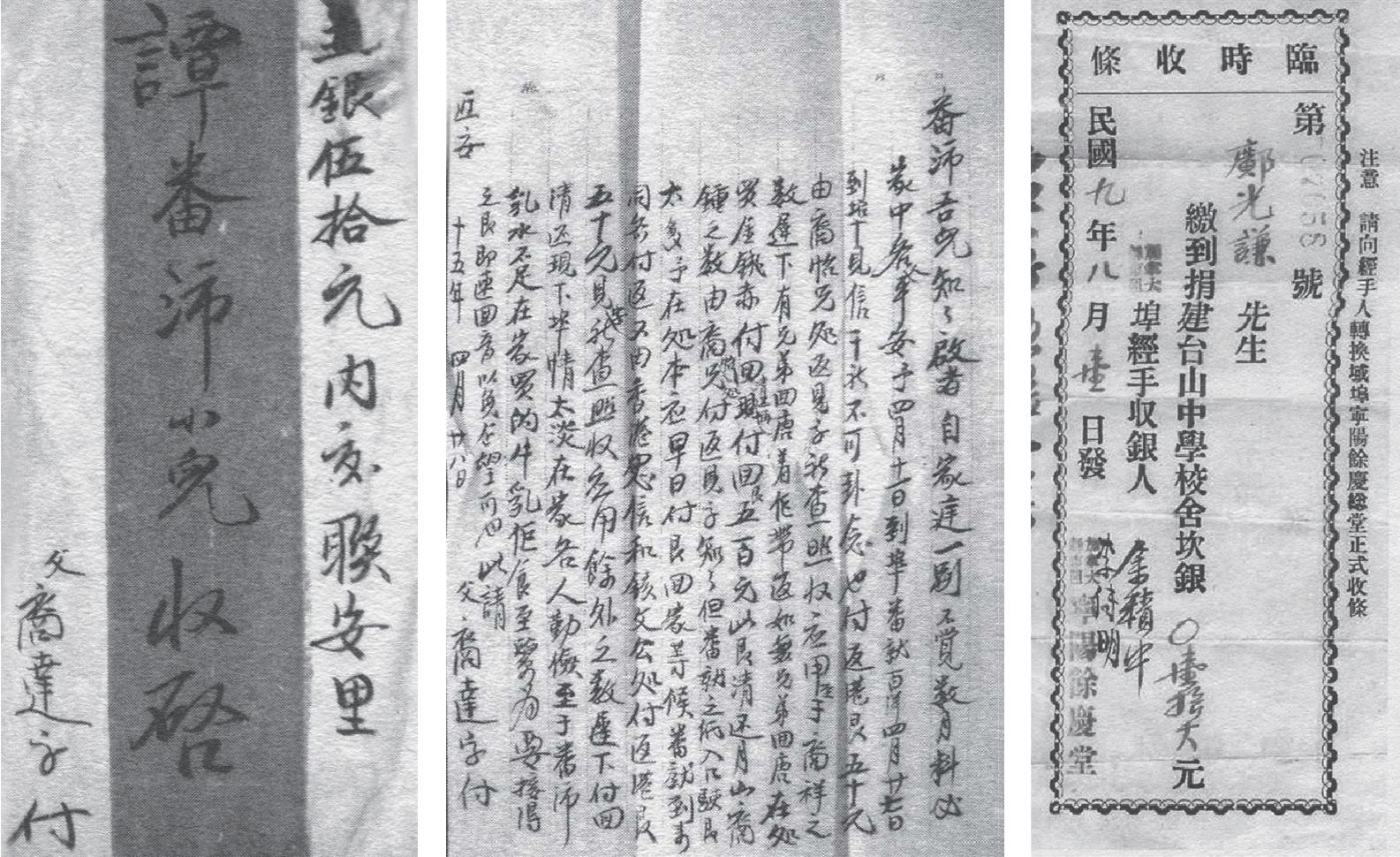

台山华侨寄回家乡的银信

旅美台山华侨回国时所持的探亲证

第一次世界大战后,中国国内的反帝浪潮冲击了西方。在第二次世界大战中,中国与美国、英国、加拿大、澳大利亚等成为反法西斯盟国,加上战后中国的国际地位不断提升,与全国侨胞一样,海外台山人在旅居国的处境也得到了逐步改善。

昔日台山华侨去国时的出海口(陈梦醒摄)

“猪仔”(契约华工)已不再是台山华侨的标志性身份符号,如奴隶般的人身依附关系基本上退出了历史舞台。成为自由人的台山华侨虽然大部分仍处于当地社会的下层,干的仍是洗衣、餐饮、卖杂货一类的辛苦工作,但在经济收入和生活质量上已有了较大提高。一些不人道的针对华人的法律被废除,华人可将配偶及子女接往旅居国,新一代普遍得以在当地接受良好的教育,从而找到了向上流动的阶梯。

在此背景下,从 20 世纪 20 年代至今的百年见证了台山与金山的第三波连接。这一波连接是较为平等的、双向互动的,在规模、数量、程度上都是前两波所不可比拟的。据统计,20 世纪初台山华侨人数已达 20 万之众;1953 年的人数约为 16 万;1998 年则达到 86 万余人,分布在 88个国家和地区。除北美、南美、东南亚及澳大利亚等主要侨居地外,远至非洲的毛里求斯、马达加斯加、津巴布韦、莫桑比克,南太平洋的巴布亚新几内亚、斐济、瑙鲁、萨摩亚、汤加、所罗门群岛、塔希提,都有了台山移民的身影。

这个时期,不少台山人在异国他乡学业超群,事业出众,成功进入了当地主流社会,个别人还跻身政治权力核心,或在工商界、教育界、科技界、文艺界占有一席之地。以言军政要人,有人当上国家总督(加拿大总督伍冰枝)、政府首脑(巴布亚新几内亚总理陈仲民)、内阁部长(缅甸李遐养、秘鲁伍绍良、津巴布韦朱惠琼),出任州长、省长、市长的就更多了,还有成为军队将领(巴西李安尼)的。以言工商巨子,有美国罐头大王刘兴、赵贤,有号称“中国的洛克菲勒”的企业家梅彩迺,有在秘鲁拥有三个大牧场的伍于赞,有马来西亚锡矿大王赵荣煜、橡胶大王黄亚福,有泰国碾米业大王马荣政,有沙捞越富商丘正琼、江世欣,有印度尼西亚船王翁肇鸿,等等。以言教育名家,抗战时有梅志新、李圣庭分别在美国波特兰、旧金山开办航空学校,为祖国培养了大批飞行员;在美国各大学执教的著名教授有黄伯飞、李瑞芳、黄寿林等,在加拿大的有李亮汉、黄光运等,其中黄伯飞在耶鲁大学讲授中国文学长达 30 多年,李亮汉则被推选为卑诗大学(即不列颠哥伦比亚大学)校董会主席。以言科技翘楚,有超导专家朱经武、航天专家陈天枢、电脑专家陈天机、飞机设计师叶自强、生物学家朱承、纳米专家曹干城、核物理专家盘占元、天文学家邝振焜、外科专家邝大理、针灸专家江乃驱、儿科专家谢华英、肿瘤专家伍宗元等。以言文艺精英,电影界有黄宗霑、黄柳霜,文学界有谭恩美、林小琴、刘荒田、谭幼今,美术界有曾景文、陈丹青,等等。

出海口附近的街道旧貌

这一波连接有明显的交流性与互利性。不少台山留学生学成归来报效祖国,引进了西方国家的先进科技,比如中国现代纺纱工业奠基人雷炳林、著名眼科专家陈耀真;也有些台山人在彼邦将中国的优秀传统文化发扬光大,比如在美国的名中医黄隆生、雷鸿络,在委内瑞拉的名中医梅其善。至于台山人对美国饮食文化的贡献,更是无须赘言了。

这一波连接至今并无结束的迹象,反而将会持续下去,在全球化多边主义大潮中进一步巩固和发展。

台山华侨晚年往往叶落归根,回归唐山,在祖国各地兴办各种现代化事业,为国家的发展壮大作出了很大贡献。

清末台山人创办的康年储蓄银行广告

民初台山人创办的广州菲菲革履医院股票

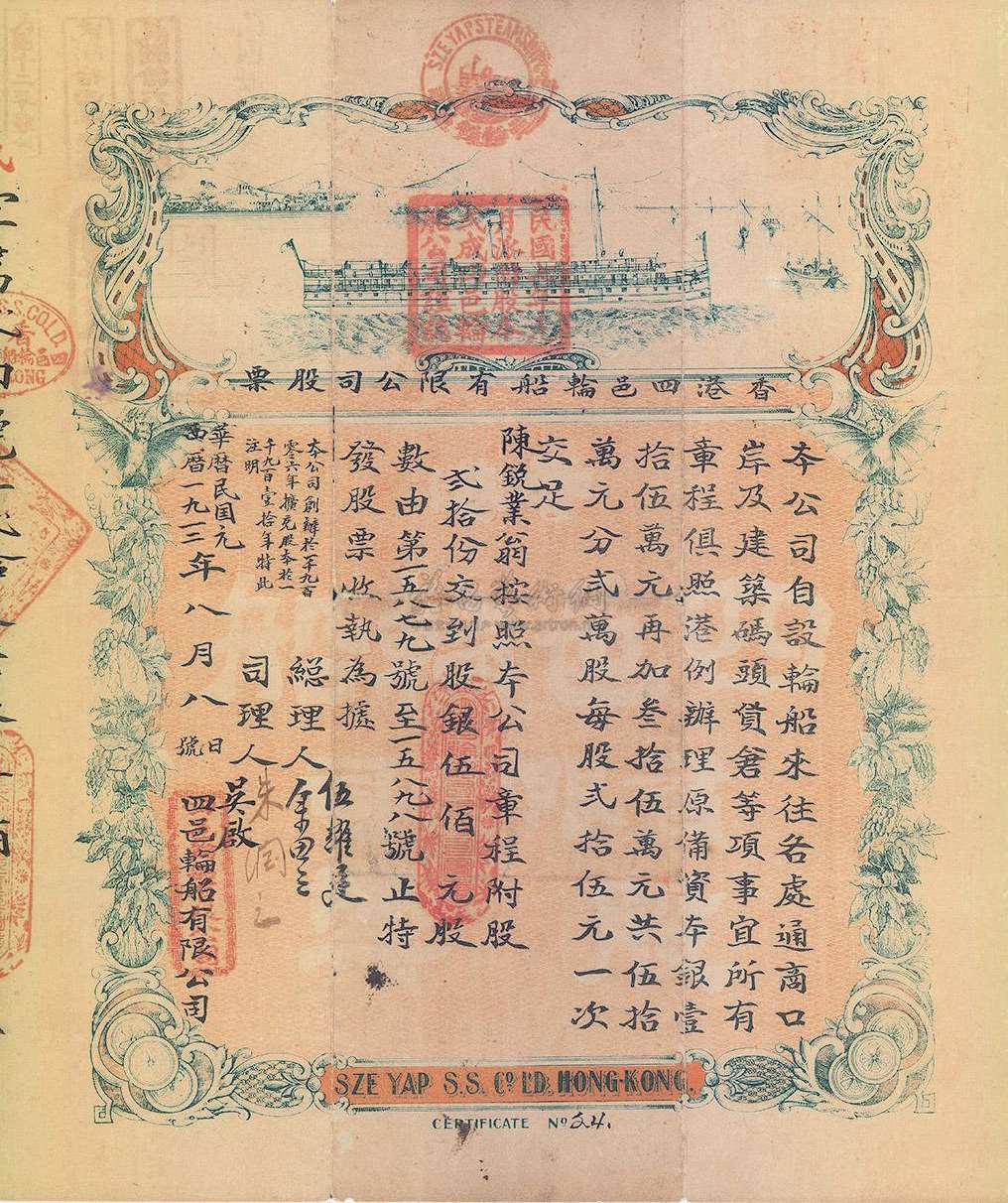

民初台山人创办的香港四邑轮船有限公司股票

20 世纪初台山人创办的江门造纸厂全景