人类使用灵活可塑的语言创造了文明。为能相互理解,人类发明了符号,由此建立的通信网络比任何其他动物的都大好几个数量级。我们征服了生物圈,也破坏着生物圈,地球生命的历史上从未有其他物种达到人类这样的程度。我们的所作所为独一无二。

然而我们的情感并非独一无二。从我们的解剖特征和面部表情上可以看出达尔文所说的动物祖先不可磨灭的印迹,我们是演化出的“嵌合体”,所凭借的智能常常由动物的本能操控着。正因为如此,我们才会盲目愚昧地糟蹋生物圈,毁掉我们长远的生存前景。

人类的存在是壮观而脆弱的成就。其中值得骄傲的是,生物演化在危险境地中不断上演,而人类是这一演化史诗的高潮。我们的祖先在很长时间内数量都非常少,在哺乳动物的历史中,这么小的物种规模一般在早期就已灭绝。所有前人类聚集在一起组成的群体最多有几万个个体。在很早的时候,前人类祖先就一次次一分为二或分成更多个群体。在这段时期,哺乳动物种群存在的平均时间仅为50万年。与此一致的是,大部分前人类旁系灭绝了。而终将产生现代人的一支前人类则在过去的50万年中多次(至少有一次)险些突遇灭顶之灾。任何一次前人类个体数量紧缩都可能导致演化史诗的终结,在地质概念上的一瞬间永远结束。比如,在不凑巧的时间地点发生一次严重的干旱,某种疾病从周围的动物传入前人类群体并蔓延,或其他更有竞争力的灵长类动物给前人类带来压力,等等。然后,就没有然后了。要是生物圈还能再次从头演化,那就不会产生现在的我们了。

今日统治着无脊椎动物陆地环境的社会性昆虫,绝大多数是在1亿年以前演化产生的。专家推测,白蚁出现在中三叠世(2.2亿年前),蚂蚁出现在晚侏罗世到早白垩世(1.5亿年前),而胡蜂和蜜蜂出现在晚白垩世(距今8 000万~7 000万年前)。此后,这几条演化路线上的物种在中生代余下的时间内伴随着开花植物的出现和传播而变得丰富多样。蚂蚁和白蚁如今在陆地无脊椎动物中占据着显著的统治地位,但它们出现之后也是过了很长一段时间才逐渐掌握“权力”,经过一步步演变,在距今6 500万~5 000万年到达了目前的地位。

成群的蚂蚁和白蚁遍布全世界,许多与之共同演化的陆生动物也存活下来并繁衍壮大。植物和动物演化出抵御掠夺的防卫能力,有很多演变为专以蚂蚁、白蚁和蜜蜂为食。甚至还有一些植物也成了掠夺者,包括猪笼草、茅膏菜等,这些植物除了从土壤里吸收营养外,还诱捕和消化大量食物。许多动植物和社会性昆虫成为合作伙伴,结成亲密的共生关系。其中有相当一部分变得完全依赖于社会性昆虫,后者承担着捕食者、共生体、清扫工、授粉工或犁地工等各式各样不可或缺的角色。

总的来说,蚂蚁和白蚁的演化速度很慢,足以被其他物种后续出现的逆向演化所平衡。因此,这些昆虫无法靠数量上的优势摧毁陆生生物圈,只能成为其中重要的一分子。社会性昆虫今日所统治的生态系统不仅是可持续的,更是离不开它们的。

与此截然不同的是,人类——仅此一种的智人( Homo sapiens )——出现在距今几十万年前,并在短短6万年内遍布全球。人类没来得及与生物圈的其他成员共同演化,其他物种对人类的狂轰滥炸也没有准备。这种落差给其他生物造成了严重后果。

起初,我们的直系祖先分散在旧大陆,群体中发生的物种形成过程对环境无害。形成的物种走进系统发生学上的死胡同,即生命之树停止生长的末梢,大部分以灭亡告终。动物学家会告诉你,在这种地理格局中没有什么是不寻常的。爪哇东面的小巽他群岛上生活着奇特的矮人族“霍比特人”——佛罗勒斯人(

Homo floresiensis

)。他们的大脑并不比黑猩猩的大,但他们已经会制作石器。有关佛罗勒斯人的其他方面,我们知之甚少。在欧洲和黎凡特

发现的尼安德特人(

Homo neanderthalensis

)是智人的姊妹种。尼安德特人和我们的祖先一样吃杂食,有魁梧的骨架,大脑甚至大过现代人。他们制作的石器虽然粗糙但已经出现了专门化趋势。大部分尼安德特人生活在大陆冰川周围的寒冷草原,他们适应了这种“猛犸大草原”的严酷气候。也许他们经过一段时间演化成了较高级的人类形式,但最后由于没有进一步的发展而灭绝。最终,在亚洲北部完成远古人类演化图谱的是另一个人种:丹尼索瓦人(Denisovans)。截至目前这一人种只有几段骨头被我们发现,依照现有证据,他们是那些聚居于东部陆地的尼安德特人的替代种。

发现的尼安德特人(

Homo neanderthalensis

)是智人的姊妹种。尼安德特人和我们的祖先一样吃杂食,有魁梧的骨架,大脑甚至大过现代人。他们制作的石器虽然粗糙但已经出现了专门化趋势。大部分尼安德特人生活在大陆冰川周围的寒冷草原,他们适应了这种“猛犸大草原”的严酷气候。也许他们经过一段时间演化成了较高级的人类形式,但最后由于没有进一步的发展而灭绝。最终,在亚洲北部完成远古人类演化图谱的是另一个人种:丹尼索瓦人(Denisovans)。截至目前这一人种只有几段骨头被我们发现,依照现有证据,他们是那些聚居于东部陆地的尼安德特人的替代种。

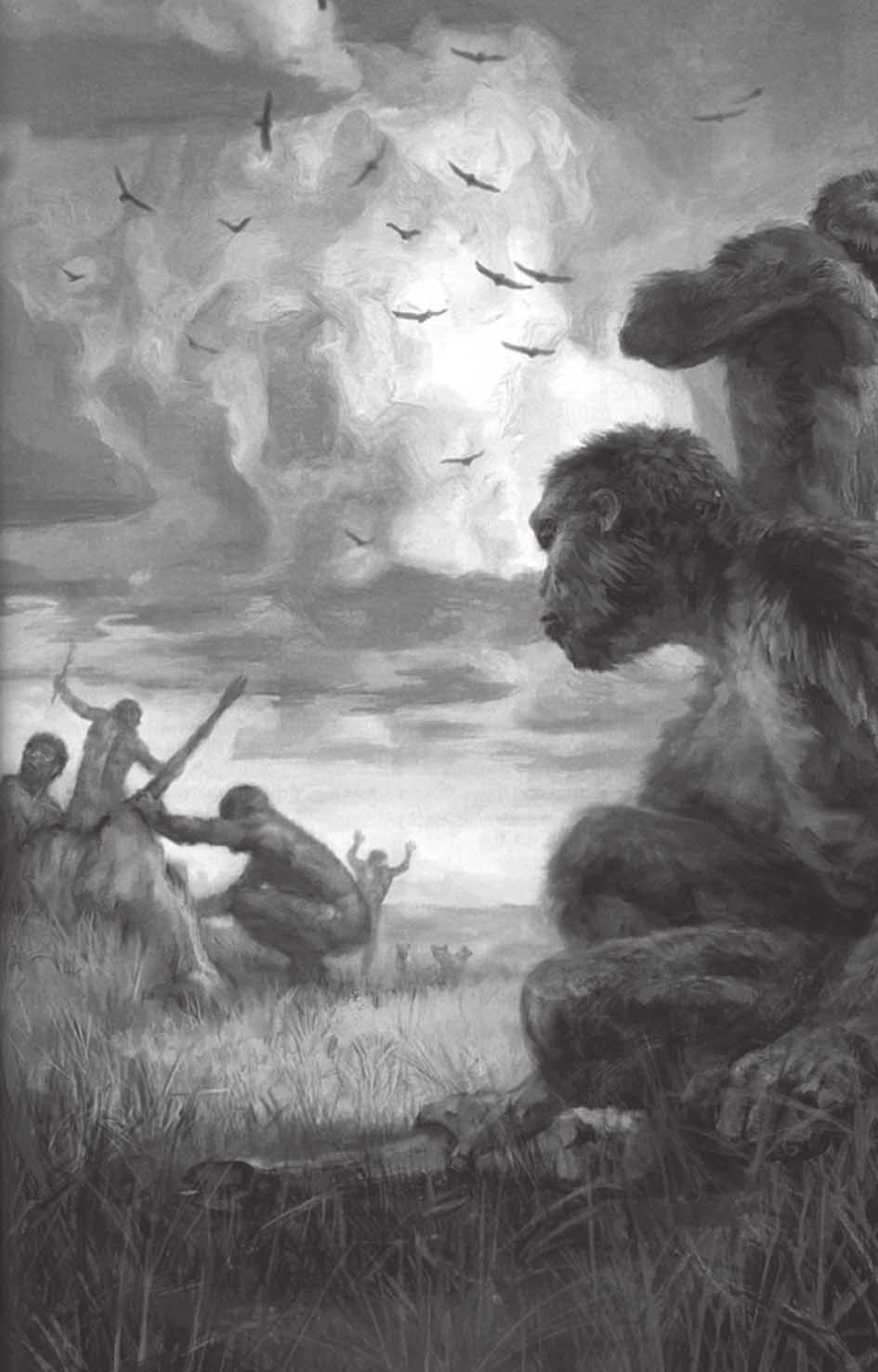

所有这些人属——且让我们大方一点称他们为其他人种吧,无一存活至今。假如这些人种有任何一种今天仍然存在,他们给现代社会带来的道德与宗教问题将令人难以想象,比如要不要赋予尼安德特人公民权利?要不要给霍比特人提供特殊教育?尽管还没有直接证据,但根据直布罗陀的遗迹,我们不难猜测尼安德特人3万年前灭绝的原因——通过食物和领地的竞争或赶尽杀绝的斗争(也可能两者皆有)。智人的古代种系(archaic strains)在尼安德特人尚未灭绝时生活在非洲,其后裔注定会在非洲大陆以外爆发式地扩增。这些后裔从旧大陆一路迁移到澳大利亚,并最终聚集在新大陆和遥远的大洋洲群岛。迁移途中遇到的其他人种均被他们清除干净。

直到1万年前,随着人类社会发展到一定阶段,原始农业诞生并发展起来,在新旧大陆上农业最初的起源至少独立发生了8次。农业使食物供应大幅增加,陆地上的人口密度因此得以极大增加。这一决定性的进步引起了人口的指数级增长,大部分天然土地环境转变为简单的生态系统。不管哪里的荒地,一经人类染指,其生物多样性便退回到5亿年前的状态。生物世界的其余部分无法以足够快的速度与人类共同演化,难以抵挡这有如凭空出现的强大征服者的猛烈攻势,于是开始在压力之下分崩离析。

即便采用严格的学术定义,智人也符合生物学家所定义的“真社会性(完全社会性)动物”:群体成员包括多代人,且作为劳动分工的一部分倾向于做出利他行为。从这个意义上讲,智人和蚂蚁、白蚁以及其他真社会性昆虫可做比较。不过我要赶紧补充的一点是:即便撇开人类特有的文化、语言和智能不谈,人类和这些昆虫还是有很大的差别。其中最根本的是,人类社会中所有的正常个体都能繁殖,并且会为此相互竞争。另外,人类组成群体的方式非常灵活,不仅在家庭成员之间,在不同家庭、性别、阶级和部落之间也会结成联盟。人类建立关系的基础在于合作,即个体或团体之间互相了解并能根据个人条件分配所有权和地位。

联盟内部形成级别清晰的评价,这一点的必要性意味着前人类祖先要以完全不同于昆虫的方式实现真社会性,因为昆虫只是受本能驱动。我们可以用一场竞赛来描述人类走向真社会性的路径,那就是基于群体内个体相对成功和群体间相对成功之间的竞争。这场比赛的策略无可避免地交织着经过严密测算的利他、合作、竞争、统治、互惠、背叛和欺骗。

为了以人类的方式在竞争中取胜,不断演化的种群就有必要提高智能水平。种群成员能够同情他人、评估难分敌友之人的感情、判断各种人的意图以及制定个人社交的策略。结果就是,人类的大脑变得高度智能化,同时又极度社会化。大脑不得不对个人关系迅速构建出心理情境,包括短期关系和长期关系。大脑既要能追忆旧时情景,又要能远眺未来设想每一段关系的结局。在各项行动计划中作出裁决的是杏仁核以及其他控制情感的大脑中枢和自主神经系统。

人类的状态也由此产生,时而自私,时而无私,这两种状态常常发生冲突。智人穿行在演化的大迷宫中,是怎么到达这个独特位置的?答案是,人类祖先的两大生物特性决定了我们的命运:个头大,流动性有限。

在中生代,最初出现的哺乳动物比起身边最大的恐龙来说只是小不点,但与昆虫及其他大多数无脊椎动物比较起来已是(现在仍是)庞然大物。随着恐龙退出历史舞台,爬行动物时代结束,哺乳动物时代开始,哺乳动物种类暴增至数千种,从天上追赶飞虫的蝙蝠,到水里吞食鱼虾的鲸,从南极到北极,填满了地球上的各个角落。最小的蝙蝠只有大黄蜂那么大,而蓝鲸——史上体形最庞大的动物,能长到24米长、120吨重。

哺乳动物在向陆地适应辐射的过程中,有一小部分的体重超过了10千克,其中包括鹿等食草动物,以及捕食它们的大型猫科动物和其他食肉动物。在这段时间里,地球上的物种数量可能为5 000~10 000个。其中,旧大陆上出现了灵长类动物,接着在大约3 500万年前的晚始新世,出现了狭鼻下目(catarrhini,狭鼻猴),它们的后代包括我们今天看到的旧大陆猴、猿和人类。大概在3 000万年前,旧大陆猴的祖先走向了与现代猿类和人类不同的演化道路。后两者中增加的种类里有一部分专以植物为食,还有一些则专门寻觅、猎取动物,少数为杂食。哺乳动物演化的各个分支中,出现了一支早期前人类(early prehuman line)。

除了体形,还有诸多因素推动前人类成为真社会性生物的全新代表。昆虫,自打在4亿年前的早泥盆世从地球的第一片植被中诞生,直到如今依然裹以盔甲般的几丁质外骨骼。它们在每个生长阶段的最后,都必须打造更宽松的新盔甲,并蜕去最外层的旧装。哺乳动物和其他脊椎动物的肌肉附着于骨骼外侧,在外表面牵拉施力;而昆虫的肌肉被几丁质外骨骼包裹,只能从内侧施力,因此昆虫不可能长得和哺乳动物一般大。世界上体形最大的昆虫要数非洲的大角金龟,大如人拳;新西兰的沙螽也差不多有那么大,由于遥远的群岛上没有原生种,故这种形似蟋蟀的昆虫在当地占据了老鼠的生态位。

因此,虽然真社会性昆虫以个体数量统治了昆虫世界,但它们仅能依赖小小的大脑和纯粹的本能生存。而且,非常重要的一点是,它们实在太小,小得无法点火和控制火。无论多久,它们也不可能以人类的方式产生真社会性。

尽管昆虫达成真社会性的路途曲折,不过它们有一个优势:它们有翅膀,和哺乳动物相比,它们可以到达更远的地方。如果按照个体大小和行进距离的比例来看,区别就更明显了。假如有一队人出发去建立新的聚集地,一天内可以轻松步行10千米,从原来的营地迁至另一处。而一只刚受精的火蚁蚁后——在数千种蚂蚁中我们举一个典型的例子来说,可以在几个小时内飞行几乎同样长的距离以建立新的聚集地。蚁后的翅膀是由死细胞组成的,类似人类的头发和指甲,蚁后一旦着陆,其翅膀就会立马脱落。然后,它会挖出一个小小的地洞,在里面靠自己体内保存的脂肪和肌肉喂养生下的工蚁。成年人的体长大约是火蚁蚁后的200倍,所以一次10千米的飞行对于一只蚂蚁而言相当于一个人从上海走到杭州那样远。带翅膀的蚂蚁可以在半分钟内从出生的蚁窝飞行100米到达它选定的下一个巢穴地点,相当于陆地上的人跑了个半程马拉松。

昆虫具备的飞行能力让每一代蚂蚁的蚁后都可以四处扩散,相对于体形而言,蚁后的扩散范围非常大。蚂蚁的独居的胡蜂祖先以及白蚁的独居的原蜚蠊总科祖先可能同样如此。

蚁后受精后可以带着下一代独自飞走,而人类的哺乳动物祖先只会缓慢步行,不得不聚集在一起。初看起来,高等的社会行为似乎不太可能在昆虫中演化产生,但事实恰恰相反。在不断变化的环境中,会飞的蚂蚁比缓行的哺乳动物更有可能在着陆时找到未被占领的空间。此外,蚁后需要的生存空间也远比哺乳动物小得多,相对来说不太会和其他同类个体已确立的地盘发生重叠。

具有社会性潜力的昆虫还有一项优势:雌蚁在开拓疆域的路途中不需要雄蚁。在婚飞中受精成功后,雌蚁会将精子保存在腹部的受精囊中,以后每次从囊中取出一颗精子让体内的卵子受孕,在几年时间内能生育几百甚至几千只工蚁。切叶蚁是这方面纪录的保持者:一只切叶蚁蚁后能在长达约12年的时间里产下总共1.5亿只工蚁。任何时候都有300万~500万只工蚁活着,数量规模在拉脱维亚和挪威的人口数量之间。

而哺乳动物,尤其是食肉动物,在准备建立巢穴时需防守的领土就比昆虫要大得多。哺乳动物无论去哪儿,都很有可能遭遇对手。雌性无法将精子储存在体内,每次生产都必须先找到一位雄性并与之交配。如果要使机会和环境压力对社会化集体有利,就必须有个体间的纽带和结盟,其基础是智力和记忆。

总而言之,地球上的两类社会性征服者,社会性昆虫的祖先和人类的祖先在生理和生命周期上有截然不同的特点,两者分别沿着不同的演化路径达到了高等的社会化。昆虫王后可以在本能的驱使下机器般地产出后代,而前人类则不得不依赖于个体间的联系与合作。昆虫的真社会性是通过昆虫王后的个体选择一代一代演化而来的,而前人类的真社会性则是两种水平上的选择经相互作用演化而来的,既有个体层面的选择又有群体层面的选择。

任何物种的演化路径都是独特而无法预测的,无论是在其演化伊始还是演化轨迹行将到头之际。自然选择完全有可能把一个物种带到革命性的重大变化发生之前,却又改弦易辙。不过,我们至少可以判断有些演化轨迹在这个星球上有没有可能发生。比如昆虫能够变得非常微小,却绝无可能像大象一般大。猪也许可以变成水生动物,但它们的后代肯定不会飞。

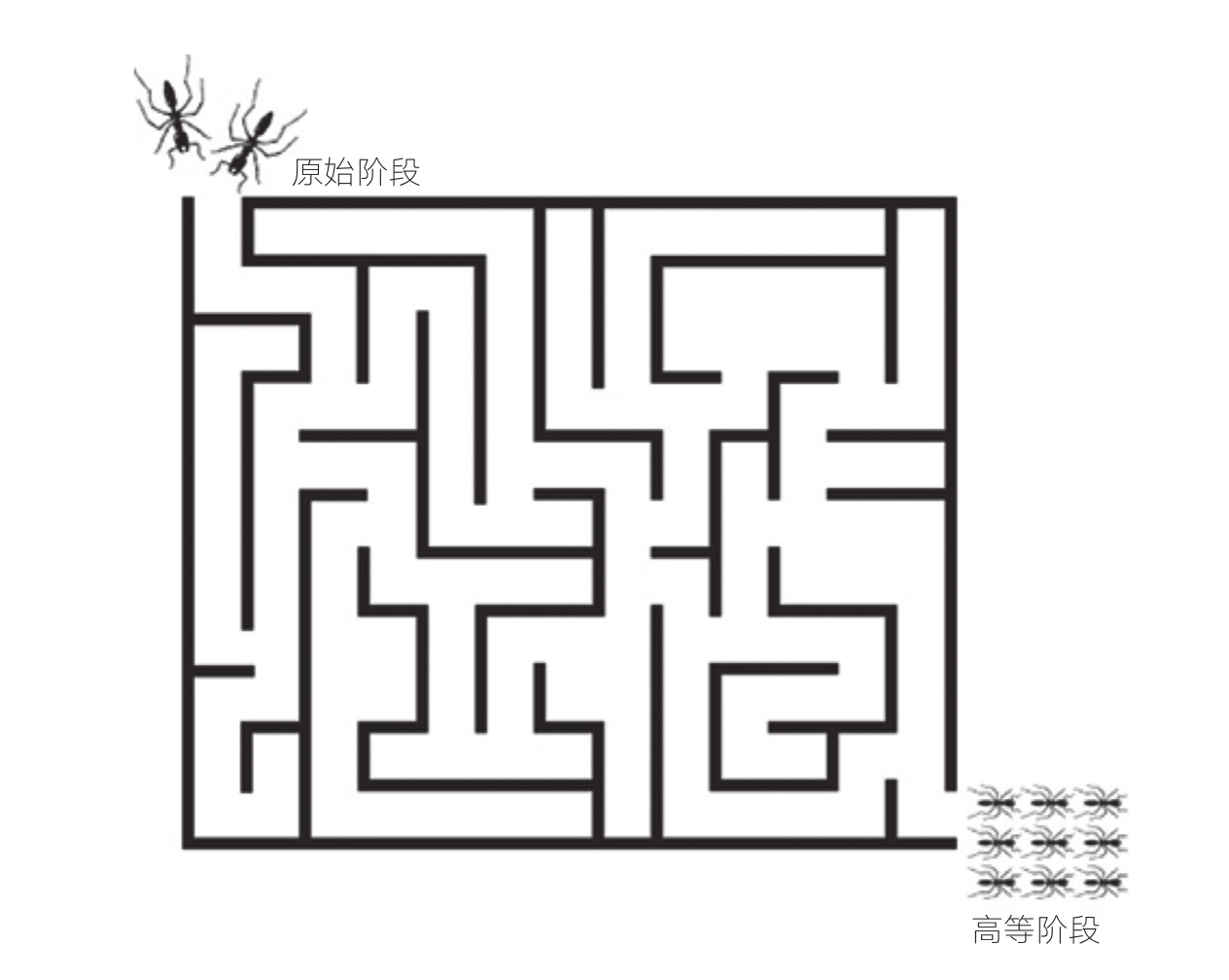

我们可以用走迷宫的方式来说明一个物种可能经历的演化路径(见图3-1)。在实现一个重大进展的过程中,比如真社会性的产生,每一次遗传变化就相当于迷宫中的一个转角,要么使得达成这一进展的可能性更低甚至使之成为不可能,要么离这一进展更近一步。最开始的几步,也就是仍然存在一些其他选项的情况下,要走通迷宫还有很长的路,离终点也远得很,完成的可能性非常低。到最后几步,距离终点已经不远,成功的可能性就变得大多了。在这一过程中,迷宫本身也受到演化的控制。旧通道(生态位)会关闭,新通道会打开。迷宫结构在某种程度上依赖于迷宫里面穿行的每一个物种。

图3-1 演化迷宫

一个物种的演化图景可以看作一个由环境呈现的迷宫,伴随着迷宫自身的演变,各种机会不断消失又出现。图3-1表示的是从原始社会性到高等社会性的演化路径。

每一场演化都是一场概率意义上的赌博,涉及一代又一代的个体,必然会有大量个体生生死死。不过个体数量并非大得不可估量,至少我们可以大致估算一下数量级。从1亿年前我们的原始哺乳动物祖先开始算起,到第一支智人种的出现,整个过程所需要的个体总数大约为1 000亿。这些祖先就这么生来又死去,才有了今天的我们。

演化迷宫里还有许多其他物种在不断经历着衰落和消亡,其中大部分平均每一代都有几千个具备繁殖能力的个体。在人类的一长串祖先中,只要任何一支走入死胡同,人类史诗般的演化就会戛然而止。我们的前人类祖先既非上天指派,也不是格外伟大,它们只不过极其幸运。

近年有一些研究综合了多个不同的科学学科,正在合力阐明人类起源的几个阶段,为困扰科学界和哲学界的“人类独特性”问题多少提供了一些解释。如果回过头从人类起源开始审视,一直到人类取得现有的地位,其间每个阶段都可以被理解为演化的预适应。我这么说并不是指人类的各个祖先物种是有了某种引导才有现在的结局。相反,人类演化的每一步就其自身而言都是一种适应,是自然选择对物种当时当地所处环境的反应。

第一项预适应是前面提到的大体形以及行动范围的相对固定,这些特性预先决定了哺乳动物不同于社会性昆虫的演化轨迹。人类演化进程表中的第二项预适应发生在距今8 000万~7 000万年前,早期灵长目动物适应了树上生活。这种变化演变出的最重要特征是适合抓握的手脚,而且手脚的形状和肌肉不单适应于抓握树枝帮助支撑自身体重,还更有利于身体在树枝间摇荡。与此同时,他们还演化出了可与其他手指对握的拇指和大脚趾,以提高抓握的效果。进一步增强抓握能力的演化特征是变平的指甲和趾甲,这和其他大部分树栖哺乳动物那种尖利下弯的爪子相反。此外,人类的手掌和脚掌覆有掌纹,也能辅助抓握;掌上的压力感受器能够增强触觉感受。因此,带有这些“装备”的早期灵长目动物能用手采摘、扒拉水果块并把籽给弄出来,用指甲切割、刮擦手里抓着的东西。它们手里抓着食物,后腿用来移动,能带着食物跑相当长一段距离,而不必像猫狗那样动用上下颌咬住食物,也不必像筑巢的鸟那样靠反哺给小鸟喂食。

前人类灵长目具有相对复杂的生活方式和灵活的进食行为,栖息地植被开阔,兼具一定的广度和高度(见图3-2)。也许是作为对上述条件的适应,前人类灵长目演化出了更大的大脑。同理,相比大多数其他哺乳动物,它们变得更为依赖视觉,而较少依赖嗅觉。它们获得了具备色感的大眼睛,其位于头的前部,产生的双目视觉可以形成更好的深度感。前人类灵长目行走时两腿不会走成两条平行线,而是左右交替几乎成一直线,一只脚在另一只脚的正前方。并且,它们每一胎繁殖的后代数量较少,后代发育需要的时间较长。

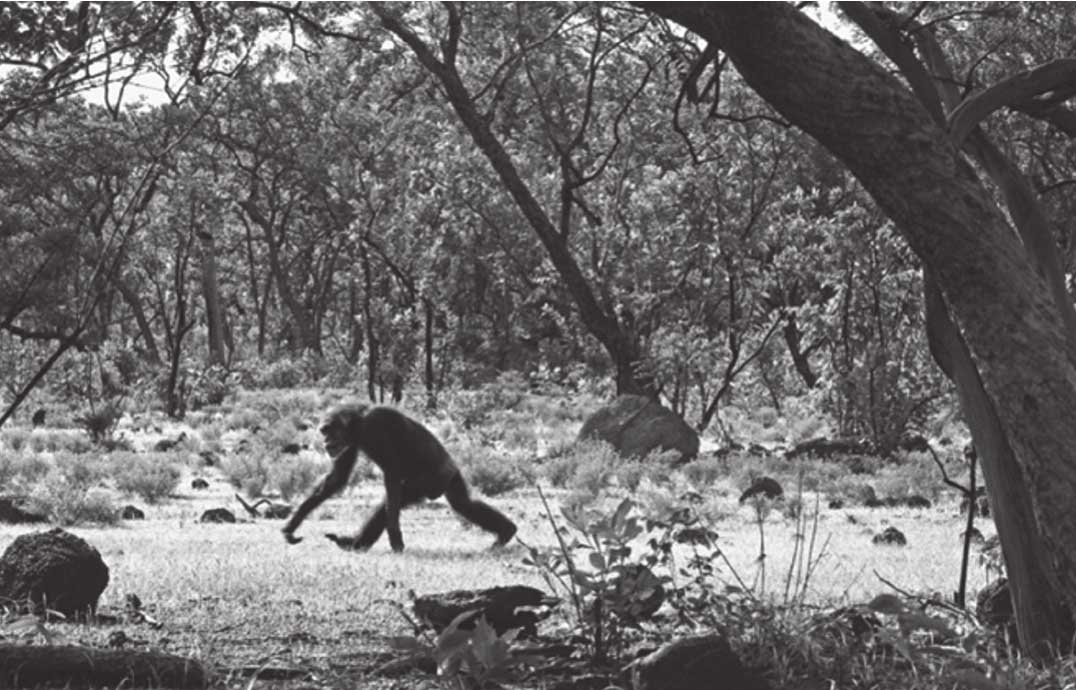

图3-2 一只黑猩猩两足行走在塞内加尔方戈里的稀树草原中

图片来源:Mary Roach, “Almost Human,” National Geographic , April 2008, p. 128. Photograph by Frans Lanting. Frans Lanting / National Geographic Stock.

当这群奇特的树栖生物中有一支在非洲发展至适应陆地生活时,又一项预适应产生了——演化迷宫中的又一个幸运转角:采用两只后足行走,用双手来完成其他任务。现存的两个猩猩种类,黑猩猩和倭黑猩猩,也是在系统发育上与人类亲缘关系最近的物种,它们与人类在大约同一时间朝相同的方向行进了相当一段距离。如今在陆地上,它们也时常举起双臂用后腿行走和奔跑,甚至能够制作原始的工具(见图3-3)。

图3-3 一只黑猩猩坐在白蚁蚁丘上

这里是前人类的栖息地。在这里,它们也使用粗糙的工具。

图片来源:W. C. McGrew, “Savanna chimpanzees dig for food,” Proceedings of the National Academy of Sciences , U.S.A. 104[49]: 19167-19168 [2007]. Photograph by Paco Bertolani, Leverhulme Centre for Human Evolutionary Studies.

前人类在演化路上与黑猩猩分道扬镳后,就形成了现在被称为南方古猿的物种。它们朝两足行走的方向走得更远,整个身体也发生了相应的变化:腿变长变直了,细长的双足会使身体在移动时摇晃,由于内脏不再像猿猴似的垂挂在水平的躯干下面,而是压向两条腿,于是为了支撑内脏,骨盆变成了浅碗状。

两足行走这个关键变化极有可能是南方古猿全面获胜的原因,这一改变至少让它们有了多样化的体形、颚肌和牙列。大约200万年前,那段时间非洲大陆存在着至少三种南方古猿。它们的身体比例、直立姿态、颤巍巍竖在身体上面的脑袋以及用来跑跳的两条长腿,看起来都和现代人类相去甚远。几乎可以肯定它们是集合成一小群一小群迁徙的,就像游牧民族一样。它们的大脑并不比黑猩猩的大,却最终演化出了第一批智人。在物种演化的过程中,机会源自多样性,南方古猿发现了这一点。

南方古猿及其后代物种构成的人属都生活在有利于直立行走的环境里。它们从不像黑猩猩等现代猿类那样跖行,即采用两手蜷握充当前脚的行走方式,而是两臂悬在身体两侧。这种新的南方古猿式行走方法用最少的能量消耗换来了速度的提升,但同时也给背部和膝盖带来了问题。为了承托细脖子上的那颗沉重的脑袋(见图3-4),尽力保持平衡,它们也要面对更大的风险。

图3-4 地猿(重建图)

在埃塞俄比亚阿瓦什中部地区发现的地猿谱系化石距今440万年,是已知最古老的现代人类的两足祖先。它依靠细长的后腿行走,同时保留适合树上生活的长臂。

图片来源:Jamie Shreeve, “The evolutionary road,” National Geographic , July 2010, pp. 34-67. Painting by Jon Foster. Jon Foster / National Geographic Stock.

对于身体原为适应树上生活而打造的灵长类动物来说,双足行走让它们能够快速奔跑,可它们却跑不过想要捕猎的四足动物。羚羊、斑马、鸵鸟等动物都能轻轻松松地在短距离内超过它们。在狮子等食肉短跑健将数万年的追赶下,这些猎物都被训练成了百米冠军。不过,早期人类虽然在短跑比赛中跑不过这些动物健将,但至少还能在马拉松比赛中战胜它们。到一定程度后,人类成了长跑选手。人类只要跟在猎物后头跑啊跑,跑个几千米,跑得猎物精疲力尽时就能追上它们了。前人类每跑一步都要靠足底的跖骨球用力,还要保持节奏稳定,此外还演化出了很强的携氧能力来适应长跑。经过一段时间后,它们的毛发变少了,除了头部、耻骨和分泌激素的腋下,身体其他部位的毛发都脱落了。相较之下,汗腺则增加了,全身分布的汗腺让裸露的身体表面能够更快地散热。

伯恩德·海因里希(Bernd Heinrich)是一位杰出的生物学家,也是破过纪录的超长距离跑步名将,他在《与羚羊赛跑》(

Racing the Antelope

)一书中详尽地阐述了他的马拉松理论。他引用2000年获得25千米跑美国国家冠军肖恩·方德(Shawn Found)的话来说明长久奔跑带给人的原始愉悦感:“奔跑让你重温捕猎的过程。你追赶着那些比你冲刺得快的猎物,一追30英里

,最后追到并把猎物带回村庄,这就是跑步,一件无比美妙的事。”

,最后追到并把猎物带回村庄,这就是跑步,一件无比美妙的事。”

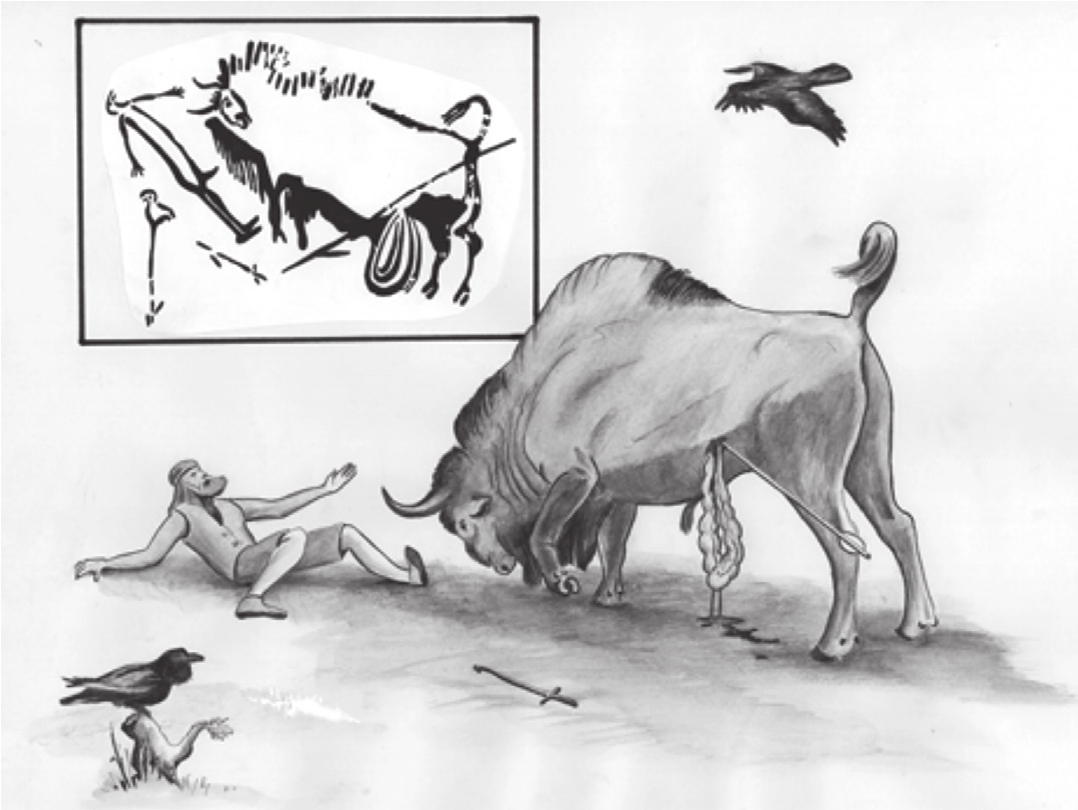

图3-5 拉斯科洞穴壁画中的捕猎场景

在史前时期,狩猎是一种具有高度适应性的、危险的行为。这幅插图是旧石器时代拉斯科洞穴壁画的一部分,描绘了一头中箭的野牛扑向一名倒下的猎人,而一只乌鸦(一种跟随猎人的常见食腐动物)在附近徘徊。图片来源:R. Dale Guthrie in The Nature of Paleolithic Art, Chicago: University of Chicago Press, 2005.

与此同时,前人类祖先的前肢发生了改变,可以灵活地操纵物体。手臂,尤其是雄性的手臂,变得擅长投掷,比如石块以及后来的矛等,到这个时候前人类才终于能够实施远距离猎杀。这种技能让它们在与装备较差的群体发生冲突时占据了优势。

现在的普通黑猩猩中至少有一个群体学会了投掷石块。这种行为或许是由某个个体偶然为之,看上去却像一场文化革新。但不可思议的是,没有任何黑猩猩的投掷能力可与现代人类中的运动员媲美。没有黑猩猩能以约每小时140千米的时速扔出石块或将长矛掷出一个足球场远的距离,年轻力壮的黑猩猩即便经过训练也掌握不了人类儿童就能掌握的投掷技巧。早期人类利用天生的肢体通过投掷的方法抓捕猎物、驱逐敌人,并取得了决定性的优势。在今天的考古现场,矛尖和箭头属于最早出现的人工制品。

前人类时期的环境对于产生两足行走的动物和它们的马拉松后代来说十分理想。在关键的演化阶段,非洲撒哈拉以南大部分地区非常干旱,雨林面积减少,雨林逐渐撤向赤道带,只剩在非洲北部的零星据点。交错的热带稀树草原和干旱的草原覆盖了非洲大陆总面积的很大一部分。前人类和智人在外面觅食时,可以站着并越过低矮的植被用目光搜寻猎物,防备捕食者(见图3-6)。金合欢等优势树种相对较矮,树冠部的枝杈向下延展到地面,很容易攀爬,这些特点都对二足动物十分有利。坦桑尼亚的塞伦盖蒂草原、肯尼亚的安博塞利、莫桑比克的戈龙戈萨以及东非其他一些国家公园现在仍然保留着类似的环境结构。相比于非洲撒哈拉以南的其他栖息地,诗人和游客都更爱这样的环境。不过我稍后会解释,他们可能是被一种本能感动了,而这种本能正是由他们生活在此的祖先经过数百万年演化而来的。

图3-6 在卡拉哈里南部的草原上觅食的布须曼人(也叫桑人或巴萨尔瓦人)

这一景象可能与6万年前在同一地区经常发生的景象没有太大区别。

图片来源:Stephan C. Schuster et al., “Complete Khoisan and Bantu genomes from southern Africa,” Nature 463: 857, 943-947 (2010). Photo © Stephan C. Schuster.

人类的发源地并非树冠高耸、腹地幽暗的茂密雨林,也不是相对平淡无奇的草原和沙漠。人类诞生于稀树草原,那儿交杂着各种不同的局部生境。

在通往真社会性的道路上,接下来的步骤是掌握火的用法。雷电引发地表火在今天的非洲草原和森林也是司空见惯的事。林间溪流环绕的林地和动辄洪水泛滥的潮湿洼地将火势削弱后,林地的下层灌丛就会变得茂密,长成易燃物。雷电和地表火蔓延会引发野火,这不仅会引燃四周的地表植被,还会向上烧到周围树林的树冠层。一些动物,尤其是动物中的老幼病残会在火海中丧生。四处游荡的前人类肯定会注意到野火是获得食物来源的重要途径。并且,它们还会发现有些动物尸体被烤熟后,肉变得容易撕咬,吃起来更方便了。

澳大利亚土著不仅到了现代仍在接受自然的这份馈赠,还会用树枝做成的火把传播火种。前人类祖先有没有可能也是这么做的呢?对于这些早期的情形,我们无从得知,但是在通往现代人类境况的曲折道路中,人属在历史早期掌握对火的使用无疑是一个重大事件。

而火永远不会被昆虫和其他陆生无脊椎动物所用。因为它们体形太小,无法点燃火种,也无法在不伤及自身的情况下携带燃烧物。当然水生动物也不会学习用火,不管它们的体形有多大、智力有多高以及其他天性如何。与人类拥有同等智力的物种只能在陆地上出现,无论是地球的陆地还是其他什么宜居星球的陆地。就算在幻想世界中,美人鱼和海神也得先在陆地上演化出相当的智能才会返回它们统治的水域。

接下来是人类真社会性起源的决定性一步,根据研究者从其他动物那里采集的证据,营地小规模的聚集开始出现。集体由数代同堂的大家庭组成,参照现代狩猎采集社会的人员结构,我们会发现其中也有通过异族婚姻交换而来的外族妇女。

大量考古学证据告诉我们,早期非洲智人和他们的姊妹种欧洲尼安德特人,以及他们的共同祖先直立人,都有营地。因此这一现象可以追溯到至少100万年前。我们认为建立营地是发展出真社会性的关键适应性改变,这有一个先验的理由,即营地本质上就是人类所建的巢穴。所有发展出真社会性的物种,无一例外会先筑巢来抵御敌人。它们和已经为人所知的祖先一样,在巢穴中哺育后代,离巢觅食并把多余的食物带回来和同伴分享。在原始白蚁、粉蠹虫、棉蚜和蓟马中,虽然这种行为发生了一些变化——巢穴本身就是它们的食物,但基础配置没有变,仍遵从着巢穴在真社会性演化中占据重要位置这一生物学原则。

晚成鸟,即雏鸟无独立生活能力需要亲鸟喂养的鸟类,也有类似的预适应。少数几种鸟中,刚成年的小鸟会在巢中停留一段时间,帮助亲鸟一起照顾弟弟妹妹。但没有任何鸟类继续演化出完善的真社会性。它们有的只是喙和爪子,从未具备使用更复杂的工具的能力,也完全不曾掌握火的用法。狼和非洲野犬像黑猩猩、倭黑猩猩一样合作狩猎(见图3-7)。非洲野犬也会挖洞,可供一到两头雌性伴侣生下一大窝幼崽。犬类中有的成员会出去狩猎并把一部分猎物带回巢穴给母狗和小狗吃,其他成员则留守看家。这种引人瞩目的犬类,尽管获得了罕见且极其不容易的预适应,也仍未能达到真正的真社会性、具备专职工犬或猿类的智力。它们没有能力制造工具,缺少适合抓握的爪与末端柔软的指头。它们依然四脚着地,依赖于裂齿和覆毛的爪子。

图3-7 非洲野犬

图片来源:E. O. Wilson, Sociobiology (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975), pp. 510-511. Drawing by Sarah Landry.