春信喜欢典故。喜欢中国元素。

这幅画的物语,就是出自《平家物语》卷六中的“仕丁焚红叶”故事。

年少的高仓天皇爱红叶。便请人在北阵堆筑了一座小山,种上黄栌、丹枫等树木,取名红叶山。一夜,寒风大作,刮得红叶飘落遍地。翌晨,仕丁将红叶枝杈扫尽,当成燃料,生暖喝酒。翌日,皇上来到红叶山,不见一片红叶。生疑。便问藏人。藏人只得据实以奏。听完汇报,高仓天皇非但没有责备之意,更是兴高采烈地大为赞赏:“林间暖酒烧红叶。诗意盎然,是谁教之?风雅韵事,莫过于此。”这首诗句,就是出自唐代诗人白居易《送王十八归山寄题仙游寺》。

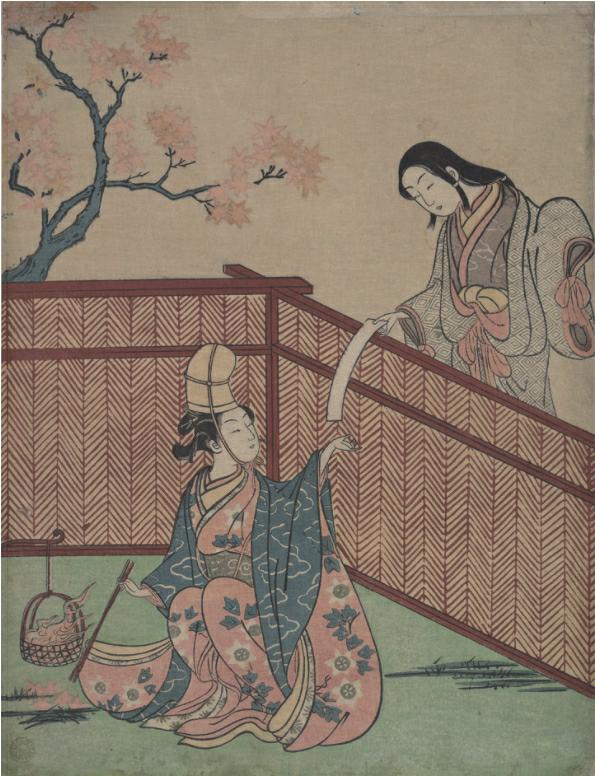

红叶烧出了诗情,烧出了美感。无趣成有趣,无味变有味。信手拈来这段典故的春信,妙笔生花,诞生了这幅名画。画面中右侧站立的童子,袖口装饰着一个结,将写有白居易诗句的短折拿在手中,欲递于席墙内的女子。而那位蹲曲于席墙内,正在烧红叶的女子,头戴皇室的黄色立樱冠,穿戴宽松飘逸的印有红叶图案的睡袍,暗示天皇晨起之情形。伸出左掌心欲接取短折的手势,与细长短折及童子的手臂之间,形成了一个弯曲的弧度,非常柔软且有弹力感。表明即便戏玩也不能缺失优雅。长筷子,烧叶炉,烧叶篮,拂地睡袍,女子腿关节弯曲的柔软度。一切都恰到好处又破构图的平正,溢出一股清旷之趣。

这里的看点在于,春信将画中女子替身天皇。天皇在焚烧红叶,戏玩就升格了。画面的左上部,是一棵在晚秋中开败的枫树,尽染晨霜。其象征意义不言而喻:“冉冉秋光留不住,满阶红叶暮”。那怎么办?

只能烧。烧,还能暖酒还能暖身还能暖心情。整个构图色彩古拙,光线昏暗,就连人的脸型,也是复原至源氏物语式。看来春信就是要执意一个“暖”字,与白居易对话。