相比去火星,去一趟月球简直就是小儿科。为什么这么说呢?因为地球和火星之间的距离是地球和月球之间距离的1000多倍,不知道有多少探测器死于路途中的多次变轨和着陆时的“恐怖7分钟”。去火星,还得悠着点儿!

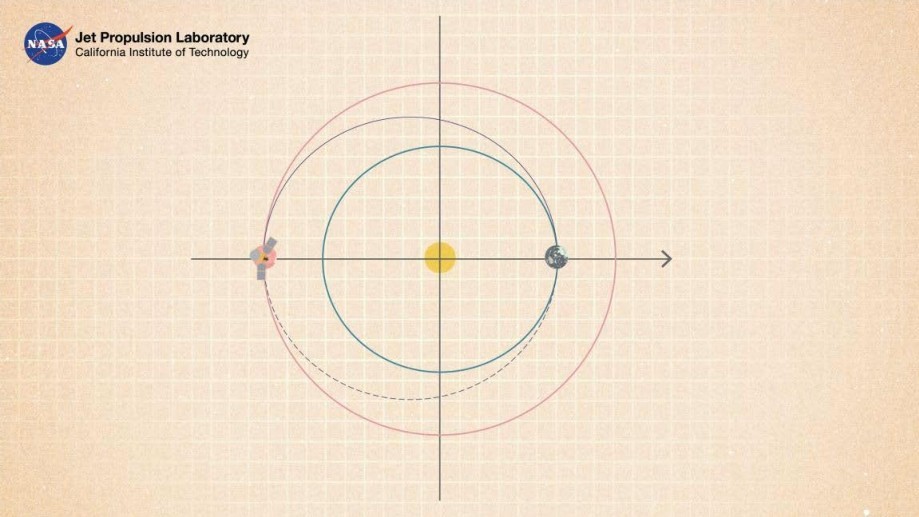

你知道吗?一颗探测器去月球也就3天左右,但去火星最少需要半年,因为地球和火星之间的最远距离超过了4亿千米,所以去火星当然要困难多了。把探测器送往火星,首先需要一枚非常强大的火箭,而且出发后,探测器不会做直线运动,为了节约宝贵的燃料,通常会借用地球自身的公转速度,利用“霍曼转移”,多次变轨后再进入火星轨道。

这听上去好像挺简单的,但一不留神就会错过时机,如果未能被火星引力俘获,就会被冲入茫茫宇宙且无法回头。要知道,用这样的方式去火星,每26个月才会出现一次最佳的窗口期,还必须提前100天左右发射飞船来匹配航程。

图2.1 霍曼转移示意图 来源:NASA/JPL

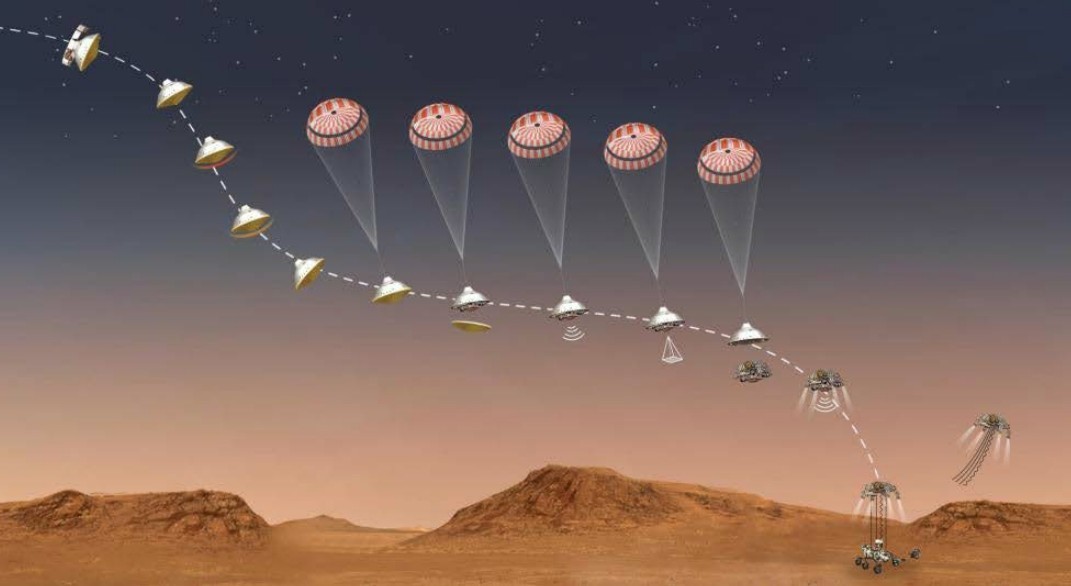

然而,在全部工作不出差错的情况下,探测器也仅仅是能够围着火星转圈圈,当一颗卫星而已,要想登陆火星,还要经历鼎鼎大名的“恐怖7分钟”的考验。在这个过程中,着陆器会以超过4800米/秒的速度坠向火星表面,外壳至少要抗住约2000℃的高温,而且整个着陆过程是不被直接控制的。更麻烦的还在于火星上的复杂地形,这非常考验前期的准备工作,因为探测器得全自动地完成设计好的程序。而一旦成功实现软着陆,着陆平台若能扛住火星早晚的巨大温差和剧烈的沙尘暴天气,那么火星之旅就正式开始了。

“恐怖7分钟”是指探测器进入火星大气、下降与着陆的过程,在这7分钟里,由于远距离数据传输有延时,要求火星车必须具有很高的自主能力。可以理解为这几分钟需要一个智能化和自动化的登陆解决方案。

你可以想想看,一架飞机,就算有熟练的飞行员、完备的电子导航系统,以及塔台无延时的指挥和引导,都需要20分钟以上才能降落在机场跑道。而在传说中的“恐怖7分钟”内,火星登陆器的时速会从2万千米降到趋近于零,在火星的稀薄大气层里,1秒钟要下降超过4800米。你大胆想象一下,如果一个人从珠穆朗玛峰往下跳,不到2秒就到山底了,这是个什么感觉。

当然,“恐怖7分钟”只是一个泛指的概念,根据地球与火星的不同距离,很多时候信号要延迟10多分钟甚至超过20分钟。而有的时候,一些探测器还有额外的任务,着陆过程会延长数分钟。比如,我国的“天问一号”着陆器就花了9分钟才完成着陆,多花了2分钟来选择最佳落点。

图2.2 “毅力号”“急刹车”全过程 来源:NASA

1960年,苏联发射了探测器“火星1A号”,却以失败告终,这是人类历史上第一次探索火星。在过去的60多年里,有无数“太空勇士”倒在了去火星的路上。截至2020年8月,全球已累计进行了47次火星探索任务,就算把2021年由阿联酋、美国、中国完成的3场“胜仗”都算上,完全成功的案例也只有22个,失败率高于50%。所以,火星一直被称为“航天器的坟墓”。

航天圈有一个非常形象的描述:探测器要成功登陆火星,相当于从巴黎打出一颗高尔夫球要直接落到东京的某个球洞里去,这可是1万千米距离的一杆进洞啊。此外,探测器在火星轨道飞行时,长时间处于阴影地带,见不着什么阳光,几乎没有进行过充电蓄能,而到了火星后,温度可能会降至-200℃,真是一不小心就会出问题。

火星上的风特别大,沙尘暴剧烈,就算成功着陆,还要防止探测器的动力装置被沙尘覆盖和掩埋,真是寸步难行。有不少这样的探测器,虽然历经艰难地成功着陆火星,却很快就失联了,“死”都不知道是怎么“死”的。

笔者总结了数十个探测器的各种“死”法:最多的是着陆时“摔死”的;不少是温度太低导致故障,“冻死”的;也有因为被沙尘暴盖住了身体,充不上电,“闷死”的;还有因为计算单位错误,没能正确测算好距离,导致绕火的探测器意外掉入大气层被“烧死”;当然,也有因为软件的BUG而导致硬件的机械故障,使探测器被“卡死”。不得不说,这些“死”法也真是五花八门。

火星探测器还有一种典型“死”法叫“变轨失败”,了结在路途中。因为前往火星的探测器一般需要经历4次变轨,才能进入环绕火星的轨道,先成为一颗火星的卫星,入轨也就意味着有资格去准备着陆火星了。当然,也有很多探测器的目标并不是着陆,只是为了收集火星的相关环境数据。比如我国的首颗火星探测器“萤火一号”,它当时搭载在俄罗斯“福布斯-土壤”探测器上,于北京时间2011年11月9日4∶16从哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场,由一枚“天顶-2SB40”火箭发射升空,虽然星箭分离正常,但探测器运行至第二圈时变轨机动失败,未能脱离地球轨道,最终于2012年1月16日1∶45坠落在智利惠灵顿岛以西大约1250千米处的南太平洋中。

“萤火一号”探测器长、宽各约75厘米,高约60厘米。两侧的太阳能电池板高约8米,重量约为115公斤,设计寿命为2年。该探测器携带了4种类型的有效载荷,包括等离子体探测套件、光学成像仪、磁通门磁力计和隐蔽探测器。“萤火一号”的主要目的是成为一颗火星的卫星,探测空间磁场、电离层和火星粒子的分布,以及火星离子的逸出率。另外,它还要负责探测火星赤道附近的地貌、沙尘暴和引力场等,为后续的火星任务打好前站。可惜“萤火一号”出师未捷身先死,我国首次对火星探测的尝试未能如愿。

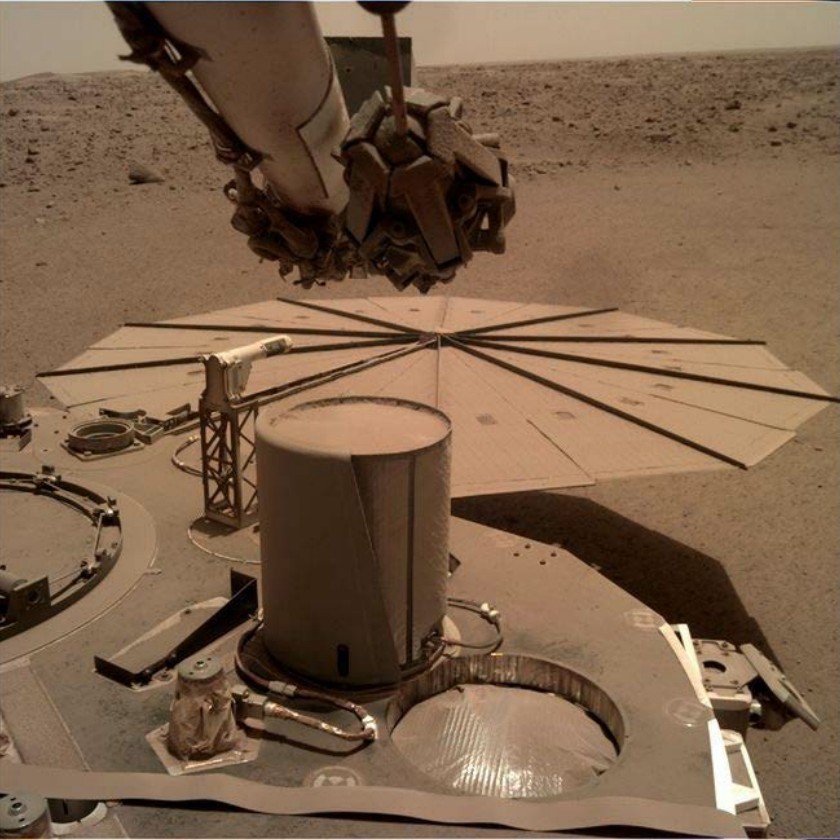

对于2018年11月26日着陆于火星的“洞察号”探测器来说,用死里逃生来描述它的遭遇最为贴切。之前说过有一种探测器的“死”法,是被沙尘掩埋,俗称被“闷死”,“洞察号”就是快要被“闷死”的那个。“洞察号”的电力完全依赖于太阳能电池板,并没有使用核动力,它也不是像“机遇号”和“好奇号”那样的移动式火星车,通过运动就能抖落大部分的尘土。

“洞察号”是一种固定式的探测器,一旦上面落满了沙尘,新尘土与老尘土越留越多,沙尘会越积越厚,从而阻挡部分阳光,充电效率也越来越低,最终导致“洞察号”奄奄一息,产生了严重的生存危机。

图2.3 “洞察号”落满了尘埃 来源:NASA

眼看“洞察号”就要支撑不住了,在尝试了各种方法都无效后,科学家们无意中想到了一个办法,或许会有效。

因为“洞察号”上有个机械臂,上面正好有一个铲子,趁着火星刮风的时候,机械臂从地上铲起了一把沙子,从高处慢慢往下倒,让沙流“冲”在电池板上,借着一股大约6米/秒的风力,或许能带走一部分灰尘。

经过几次尝试,没想到这种方法居然十分有效,“洞察号”的电量竟然当天就开始增加了,真是置之死地而后生。仔细想想看,一旦这种方法是无效的,这几把沙子撒下去就是“自杀”,“洞察号”只怕得提前“退休”了。