作为区域性的城市发展形态,都市圈发展能力的影响因素可在城市发展能力和区域发展能力的影响因素上加以综合与拓展。如表1-1所示,现有研究通常从经济、社会、环境三个维度构建指标体系,如郭建科等(2012)以城市经济和人口规模、产业结构与集聚、发展速度、生活水平、基础设施、投资营商环境等指标,比较不同城市的发展能力;周牧之、陈亚军等(2017)则以环境质量、空间结构、城市影响力等指标,构建了中国城市综合发展指标体系;林挺进、宣超等(2015)以发展质量、可持续发展、城乡协调发展三个维度评估城镇发展质量。在城市发展能力评估的基础上,杨光(2010),张婷婷和曹子坚(2017),尹稚等(2019)增加了发展需求、发展潜力和城市间联系度,评价不同城市发展形态的发展能力和水平。

表1-1 都市圈发展能力评估相关研究进展

资料来源:作者自行整理。

参考现有研究的指标选择,评估都市圈的发展能力,一方面要考虑都市圈中心城市的发展状况,即从多个维度衡量城市的发展水平和未来可持续增长的发展潜力;另一方面也要考虑到中心城市对其周边区域的带动作用,包括满足都市圈范围内的需求,动员和利用都市圈内的经济要素,发挥都市圈作为区域性城市形态的区域功能等。

因此,综合考虑当前都市圈发展的水平以及影响都市圈未来发展的因素,本书提出资源要素集聚能力、中心城市辐射带动能力、社会福利保障能力、突发事件应急能力4个一级指标,将经济、社会、环境等影响都市圈一体化发展的因素,统一纳入该指标体系中,用来测度都市圈的发展能力。

都市圈是一个具有密切职能联系的经济实体和社会实体(贾德铮,高汝熹,2012),其发展的动力在于各种要素和经济活动在空间上的集聚与扩散。都市圈的资源禀赋可以概括为区位条件、基础设施和人文因素三个方面(高汝熹等,2006),要素则是指影响都市圈发展的劳动力、资本、技术和信息等与经济活动有密切联系的生产要素。

都市圈的资源禀赋是都市圈的比较优势来源。第一,都市圈的区位条件很大程度上决定了都市圈的发展定位和主要功能。地理位置较好,自然资源较丰富,交通通达度较高的都市圈,其区位优势越强,可选择的产业布局越多,因而越有利于发展。第二,基础设施则是都市圈发展的“固定投入”,很大程度上影响着企业的区位选择,包括城市内部的基础设施和城市之间的多样化通信联系。基础设施越完善,城际联系越紧密,对都市圈外部资源的吸引力越高。第三,都市圈的人文因素指的是影响人口、资本、技术等要素流入的人文环境。开放性的落户政策、经济政策、产业政策对都市圈要素的集聚有着重要作用(徐永健等,2000)。

都市圈内的要素集聚结构能够有效提高区域内的经济活动效率。以克鲁格曼为代表的新经济地理学家认为,生产要素的集聚通过促进生产活动的集聚从而产生规模经济的外部效应,进而导致技术溢出和创新能力的提升。有学者指出,我国不同都市圈经济发展能力的差异很大程度上是生产要素在不同地区的流动差异导致的(陈良文,杨开忠,2007)。生产要素的区域性流动形成了都市圈的要素集聚,当都市圈的要素集聚到一定程度,必然发生能量的释放,或称为城市的扩散,从而带动整个区域甚至国家的经济发展(苏雪串,2004)。流动性的生产要素是经济活动的投入品,包括劳动力、资本、知识技术、管理经验等与经济生产息息相关的要素。

当中心城市的资源要素集聚水平达到一定程度时,其能够在更广阔的空间内进行资源配置和经营活动,对周边区域在政治、经济等方面有较强的吸引力、辐射力和综合服务能力。因其经济发达、功能完善,从而能够渗透、带动、组织周边区域共同实现经济协同发展(杨姝琴,2014;刘荣增等,2001)。克鲁格曼(Krugman,1996)提出,中心城市的辐射力主要体现在该城市与周边区域的竞合关系上,包括经济、社会、政治、文化、科技等方面的作用。因此,现有的研究对都市圈中心城市辐射能力的评估通常包括城市总体经济水平、产业结构、就业人口、对外开放、教育投资、基础设施投入、地方财政支出等(赵娴,林楠,2013;牛华勇,2009;杨姝琴,2014;雷朝阳,陈永秀,2010)。

中心城市对周边区域的带动能力还体现在城市间联系强度上。自赖利(Reilly)根据牛顿引力理论提出了“零售引力规律”理论以后,诸多研究都对城市间相互作用力进行评估。康福斯(Converse)在赖利的基础上提出“断裂点”(breaking point)理论,克里斯塔勒(Chri-staller)提出电话指数法,普雷斯顿(Preston)提出城市中心性法,海格特(Hagget)提出空间互相作用理论等(李博等,2009)。

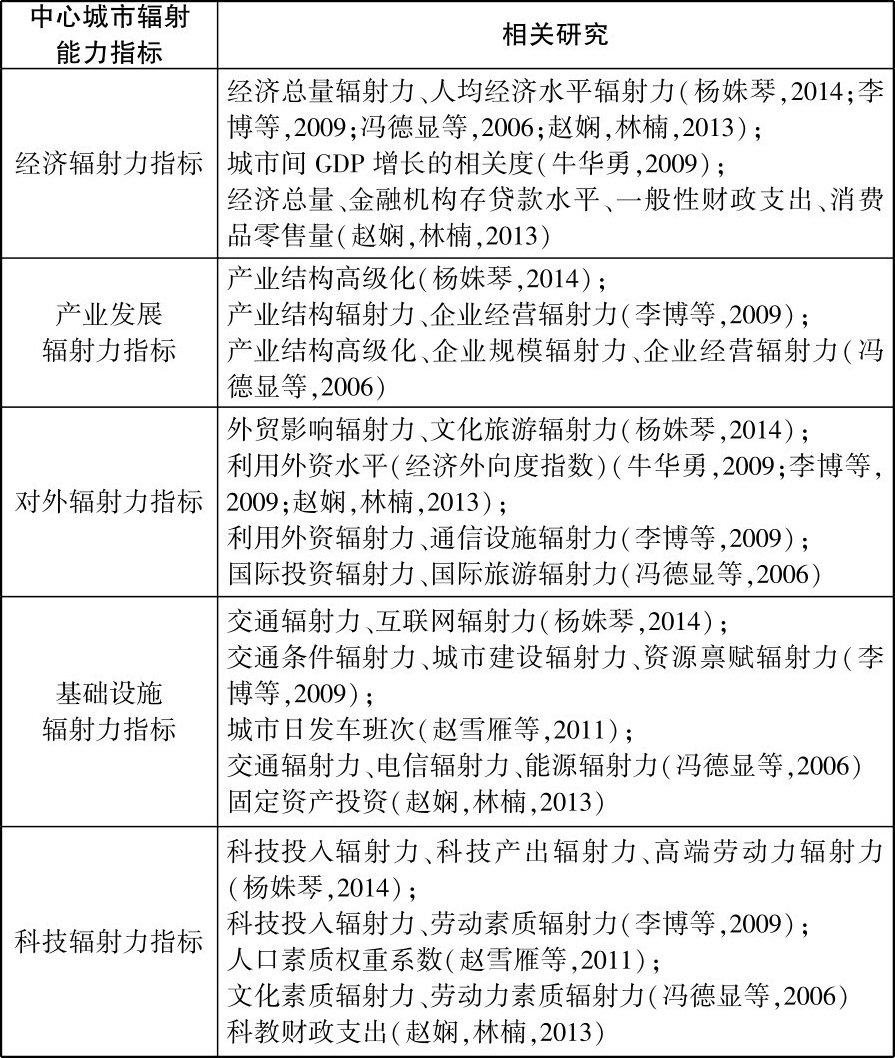

总体而言,对中心城市辐射能力的评估通常采用如下指标,见表1-2。

表1-2 中心城市辐射力相关研究进展

资料来源:作者自行研究提出。

都市圈的发展离不开对社会福利的关心和重视。根据我国现阶段发展要解决的“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,都市圈的发展应该注重国民经济和社会福利的同步发展。关信平(2017)的研究表明,OECD国家中社会支出总额占GDP比例前十名的国家在世界经济竞争力排名上也位居前列;逯进等(2012)的研究也指出,无论是福利的某一项或几项特征,还是社会福利总体情况,都与经济增长存在正向关系。都市圈的社会福利水平越高,居民的消费意愿越强,劳动力素质也越高,进而越有利于释放内需、提高技术创新、增强经济发展的活力。

为衡量社会福利保障能力,福利经济学家阿玛蒂亚·森在传统福利研究的基础上提出“可行能力理论”(capability approach),考虑公平、自由等价值观对个人幸福感的影响。具体来说,阿玛蒂亚·森的理论从“功能”和“能力”两方面评估社会福利水平。“功能”代表个体的现实生活状况,如人均GDP、居民消费水平、人口受教育程度、环境污染情况等反映个人福利的代表性指标,而“能力”包括居民可以获得福利的渠道,如区域经济发展速度、人均可获得的教育资源和医疗资源等。国内学者根据森的理论,通过构建包括收入、消费、健康、教育等维度的指标体系评估社会福利指数,发现社会福利指数存在显著的地区差异性(吴士炜,汪小勤,2016)。

因此,按照中国的社会福利保障体系,从社会福利保障角度来评估都市圈的发展能力,应区分出有关收入、消费及分配等为弱势群体提供的福利,由民政部门提供的包含就业、养老、医疗、教育等方面的福利,涉及社会环境、生活环境、基础设施等提升居民生活质量的福利,综合物质财富的多寡、社会保障制度的健全以及生活环境的优劣进行评估(逯进等,2012)。

都市圈的风险防范能力在此次新冠肺炎疫情之后受到更多的重视,这也是本书基于当前形势提出的评估都市圈突发事件应急能力的创新之处。实际上,自2003年“非典”疫情发生后,针对突发事件的应急管理即成为政府的一项重点工作,在应急的准备、减缓、反应和恢复4个方面加以系统性地规划和建设(陈振明,2010)。突发事件应急能力能够在一定程度上体现城市发展能力的高低,应急能力越强,城市越具备有效的手段来减轻突发事件造成的损失,并保证城市的可持续发展(铁永波,唐川,2005)。具体而言,按照突发事件应急的全过程,可将能力分级为监测预警能力、应急响应能力、恢复重建能力。

1.监测预警能力

监测预警能力是对潜在风险的发生进行调研、分析、预判后,针对不同突发事件制定解决方案的能力。一方面,已经发生过的灾害事件仍有重复发生的可能性,要通过研究不同地区、不同灾害的发生规律,分析各种致灾因子的变化及其对自然、社会、经济和环境可能造成的影响;另一方面,对尚未发生过的潜在风险,可以根据气象、水文、海洋、地震、国土等部门的预警信息,结合人口、自然和城市社会经济情况,对潜在灾害发生地区的可能损失情况做出分析、评估(杨青等,2007),提前储备适量的应急资源。此外,有效的监测和预警还要求城市具备先进的技术,包括能够向公众及时快速发布信息的平台;卫星、航空、遥感、雷达与常规灾害监测的对比分析手段;大量运算与人口追踪的智慧城市网络等。

2.应急响应能力

应急响应能力是城市能否有效控制灾害的决定因素,需要各行为主体根据突发事件的类型和规模,组织迅速有效的响应行动,迅速恢复社会秩序。城市可能面临自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等四大类灾害,城市应急管理部门需具有辨别灾害的能力,根据灾害的成因以及其影响面积、传播速度等可能出现的后果,采用适当的方法,制订正确的应对方案。政府对应急资源的调配、政府和社会多元主体的协同分工、公众自救互救的手段、社会舆论媒体的引导等,都是在应急响应时需要考虑的因素。

3.恢复重建能力

恢复重建能力是指城市在灾害得到基本控制后,恢复生产生活的能力。它既包括加强城市社会保障体系的有序运作,恢复交通与通信、基础设施供给、医疗卫生保障、物资保障等,也包括评估人员和经济的损失,为受损较重的地区和群体提供临时救助,并根据城市资金情况进行发展性重建等。

城市突发事件应急能力的评估最早在美国开展。由美国联邦紧急事务管理局(FEMA)和联邦紧急事务管理委员会(NEMA)联合开发的应急管理准备能力评估程序(CAR),有效地提升了美国的应急能力水平(刘新建,陈晓君,2009)。这一方法迅速扩散到澳大利亚、日本、加拿大等国,各国依照本国国情建立形成各自的能力评估体系。基于我国的行政体制,应急过程中的行政领导能力、沟通与协调能力、公共管理能力、组织和调动社会资源的能力是关键性的影响因素。国内研究也相应地聚焦在政府为突发事件所做的预案准备、应急反应、灾后恢复的相关指标上,如基础设施条件、物资保障能力、组织和协调能力等。