健康行为(health behavior)广义上是指人体在身体、心理、社会各方面都处于良好健康状态下的行为模式。这一定义是带有明显理想色彩的健康相关行为,现实生活中十全十美的健康行为几乎不存在,主要被当作行为目标或“导航灯塔”存在,使人们能以渐进方式努力实现有利于健康的行为。

从狭义上理解,Stanislav V. Kasl和Sidney Cobb两位学者认为健康行为是个体为了预防疾病或早期发现疾病而采取的行为,并将健康行为定义为预防行为、疾病行为和病人行为三类。同样,孕产妇健康行为也可以被定义为这三类:

自信健康的孕产妇在无疾病症状情况下所采取的任何旨在维护健康、预防疾病的行为。如平衡膳食、合理运动等。

不确定是否健康或自我感觉生病的孕产妇所采取的任何旨在确定健康状况或寻求恰当治疗的行为,如求助行为等。

被确诊有病或自信生病的孕产妇所采取的任何旨在恢复健康的行为,包括主动获得治疗、照料、静养康复、主动休息等。

人类个体和/或群体与周围环境互动后产生的行为反应,会直接或间接地与个体本身的健康、疾病有关联,或与他人的健康、疾病有关联,这些对健康有影响的行为即为健康相关行为(health related behavior)。根据行为主体的性质不同,健康相关行为可以表现为个体健康相关行为和团体健康相关行为。

是指人类个体发生的与健康和疾病有关联的行为,以某个个体为行为主体的健康相关行为。主要包括与日常生活关联的健康行为和与健康维护、疾病预防相关的行为。在日常生活中,按行为对行为主体是否产生主观愉悦体验,可分为享受型和非享受型行为,非享受型行为按行为主体是否主动采纳,又可分为主动行为和被动行为。

(1)享受型行为:

是指行为主体在采纳该类行为时,其行为的发生虽然会对健康产生影响,但在短时间内能够为行为主体带来主观上的愉悦感,如孕产妇高脂、高盐和高糖美食、吸烟嗜酒、随地吐痰等。

(2)主动非享受型行为:

指行为主体在采纳该类行为时,因为“无知”而发生,行为的发生与行为主体的主观感受和客观条件无关。如孕产妇饭前便后不洗手;卖鸡蛋换“炼乳”喂孩子;不恰当的胎教方法等。

(3)被动非享受型行为:

指行为主体在采纳该类行为时,往往不是行为主体的无知或追求“愉悦”感,而是被迫采取的不健康行为。比如孕产妇在密闭的环境内吸入二手烟;被迫摄入被污染的空气、食物和水;居住环境严重缺水无法做到饭前便后洗手;产后因哺乳而作息不规律等。

是指以社会团体为行为主体(与“法人”概念一致)的健康相关行为,如政府制定各种妇幼保健政策、群众团体所开展的妇幼保健社区宣传等都可视为团体健康相关行为。如妇幼保健(妇女保健包括婚检、孕妇的产前检查,叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视;儿童保健包括婴幼儿的产后访视、体检、疫苗接种、体弱儿的监控、新生儿筛查等)等行为都属于人类团体健康相关行为的范畴。

健康相关行为根据行为对行为者自身和他人健康状况的影响,可分为促进健康的行为和危害健康的行为两大类,该分类主要基于个体健康相关行为的特点进行总结归纳。

(1)促进健康的行为(health-promoted behavior):

指个体或群体表现出的客观上有利于自身和他人健康的行为,包括日常生活中有益于健康的行为、不利于健康行为的减少或避免等。促进孕产妇健康的行为可分为5大类:

1)日常健康行为:指日常生活中有益于孕产妇健康的基本行为,如合理营养、充足的睡眠,适量运动、饭前便后洗手等。

2)避免环境危害行为:指孕产妇避免暴露于自然环境和社会环境中有害健康的危险因素,如离开污染的环境、不接触疫水、积极调适应对孕产期压力等。

3)戒除不良嗜好:指孕产妇戒除日常生活中对健康有害的个人偏好,如吸烟、酗酒、滥用药物等。

4)预警行为:指对可能发生的危害健康事件的预防性行为,以预防事件的发生。并在事故发生后正确处置的行为,如产前、产后抑郁症等疾病的预防和火灾、溺水等事故的预防,以及意外事故发生后的自救与他救行为。

5)合理利用卫生服务:指孕产妇有效、合理地利用现有卫生保健服务,以实现三级预防,维护自身健康的行为,包括定期孕检、新生儿预防接种、遵从医嘱、积极配合医疗护理、保持乐观向上的情绪等。

(2)危害健康的行为(health-risky behavior):

指不利于自身和他人健康的一组行为。危害孕产妇健康的行为可分为4大类:

1)不良生活方式:是一组习以为常的对健康有害的行为习惯,如吸烟、酗酒、不良饮食习惯(饮食过度、高脂高糖低纤维素饮食、偏食、挑食、嗜好烟熏火烤食品、进食过快、过热、过硬等)、缺乏体育锻炼等。孕产妇处在特殊时期,孕产妇的不良生活方式会对孕产妇及胎儿的健康产生较大的影响。

2)致病性行为模式:导致特异性疾病发生的行为模式,国内外研究较多的是A型行为模式和C型行为模式。A型行为模式(type A behavioral pattern,TABP)是一种与冠心病的发生密切相关的行为模式。A型行为又叫“冠心病易发性行为”,其核心行为表现为不耐烦和敌意。C型行为模式(type C behavioral pattern,TCBP)是一种与肿瘤发生有关的行为模式。研究表明C型行为可促进癌前病变恶化、易发肿瘤,故C型行为又称“肿瘤易发性行为”,其核心行为表现是情绪压抑性格自我克制,表面处处依顺、谦和善忍,回避矛盾,内心却是强压怒火,生闷气。

3)不良疾病行为:指在个体从感知到自身患病到疾病康复过程中所表现出来的不利健康的行为。孕产妇不良疾病行为的常见表现:疑病、瞒病、恐病、讳疾忌医、不及时就诊、不遵从医嘱、求神拜佛、自暴自弃等。

4)违规行为:指违反法律法规道德规范并危害健康的行为,孕产妇违规行为既直接危害孕产妇个人及胎儿或婴幼儿的健康,又严重影响社会健康。如非法堕胎、药物滥用、性乱等。

(1)理论(theory):

是指人们对自然、社会现象,按照已知的知识或者认知,经由一般化与演绎推理等方法,进行合乎逻辑的推论性总结,并由此提供了解现象的框架,作为进一步研究和实践应用的基础。如:健康信念模型。

(2)模式或模型(models):

在讲述行为的理论和方法时,除了理论外,也常常提及模型或模式。所谓模型,是指在特定场景或背景下基于多种理论而形成的问题处理或应对方式,其中蕴涵了一种以上的基本理论,常常还有一些以往的经验发现。因为影响孕产妇健康行为的因素相当复杂,很多时候难以用单一的理论进行解释,因而使用模型来解释、预测和理解行为。如:理性行动理论。

(3)框架(framework):

是应用理论和模型来指导分析实际问题时,把相关的要素组织起来的一个架构,它是考量一个特定问题的方法,但不能描述和探讨其相关要素的相互联系,如社会生态学框架(social ecological framework)。

(1)概念(concepts):

是指各类现象和行为的抽象表达,被称为“构筑理论大厦的砖石”,是理论的基本组成。

(2)构件(constructs):

当一个概念被出于某目的而有意地用在特定理论中时,这一具有明确用意的概念就成了理论的概念构件。

(3)变量(variables):

要把握抽象的概念,必须设计一些具体的、可测量的概念表达方式。

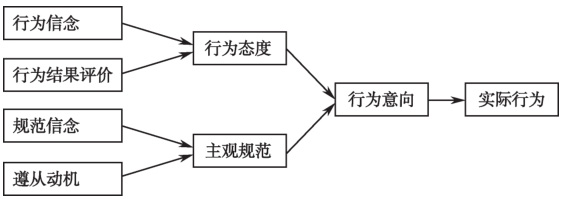

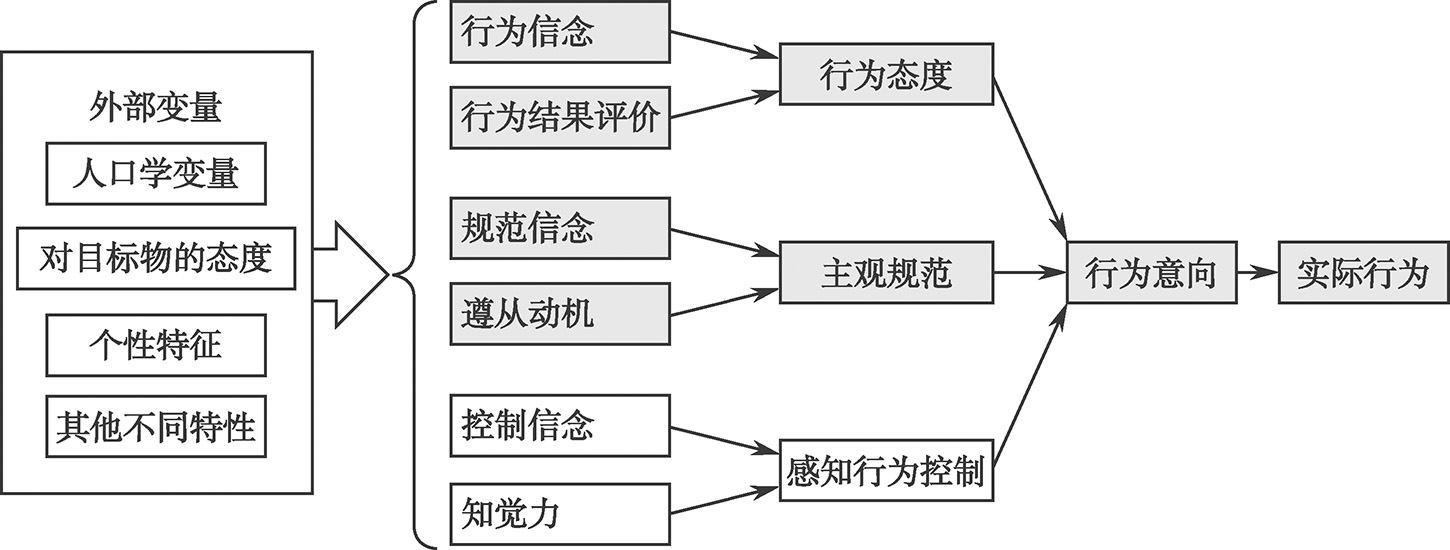

理性行动理论(theory of reasoned action,TRA)和计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)假设的前提是人的行为是在其主体意识支配下发生的,各种行为发生前要进行信息加工、分析和思考,一系列的理由决定了人们实施行为的动机,人们所认为的“合理性”是行为发生和维持的主要原因。理性行动理论和计划行为理论的运作框架如图2-1-1和图2-1-2所示。至于框架中构成要素(变量),菲斯比恩等给出了明确的定义和测量方法。

(1)行为态度

图2-1-1 理性行动理论框架图

1)行为信念(behavioral beliefs):是指行为主体对行为的结果或特性所持的信念,即个体在主观上,认为采取某项行为可能造成某种结果的可能性。以产检行为中羊膜穿刺为例,可询问受访人,“您认为羊膜穿刺可以发现胎儿的异常吗?”等问题,用“非常可能”至“非常不可能”,采用likert等级评分法,即“1~5”或“1~7”打分。

上面阴影部分为理性行动理论,整个图显示的为计划行为理论。

图2-1-2 计划行为理论框架图

2)行为结果评价(evaluation of behavioral outcomes):是指行为主体对行为所产生结果或特性的评价;是个体赋予行为结果一个主观上的价值判断。以产检行为中的超声检查为例,可询问受访人,“超声检查后,如果发现胎儿有手臂畸形的征兆,您认为严重吗?”等问题,可用“不好”至“很好”,或“一点都不严重”至“非常严重”,或采用上述的打分法来评价。

3)行为态度(attitude toward behavior):是指行为主体对某种行为的一般而稳定的倾向或立场;即对于某个特定的行为,从自己的观点衡量时,给予正面(赞成或支持)或负面(反对或不支持)的评价。一个人的“行为态度”可以通过直接方法用问卷或量表的问题询问获得。如“你同意羊水穿刺检查对身体有害吗?”“你同意做超声检查是一件耗时的事吗?”等问题,用“1~7”打分,最后将量表中所有题目合计分数,即可代表行为态度的强弱,但合计汇总前必须注意所有题目的方向性是一致的。

(2)主观规范(subjective norm):

是指他人的期望使行为主体作出特定行为的倾向程度,它反映的是重要的他人或团体对个体行为决策的影响。

1)规范信念(normative beliefs):是指对行为主体有重要影响的人或团体对行为主体的行为期望,即个体感受到重要影响的人、团体赞同或不赞同个体行为所持的信念。

2)遵从动机(motivation to comply):是指行为主体服从重要的他人或团体对其所报期望的动机,即个体是否愿意遵从规范信念的意愿。

(3)感知行为控制(perceived behavioral control):

其概念相似于自我效能(self-efficacy),是指个体对自己能否执行某种特定行为或应付某种困难情境的能力的判断和评价。

1)控制信念(control beliefs):是指对行为主体对控制行为可能性的感知,即个体感知到可能促进和阻碍实施行为的因素。

2)感知力(perceived power):又称知觉力或自觉能力,是指行为主体对行为控制难易程度的感知,即每个促进或阻碍行为发生因素的影响程度。

(4)行为意向与行为

1)行为意向(behavior intention):是指行为主体发生行为趋势的意愿,为发出行动之前的思想倾向和行为动机,是一个人准备执行某项行为的可能性。

2)行为(behavior):指个体在特定时间与环境内对特定目标作出的外显的可观测的反应。其包括对象(target)、行动(action)、情境(context)和时间(time)四个元素,这四个元素简称为行为的TACT元素。

理性行动理论假设的前提是,人的行为是其主体意识支配下发生的,各种行为发生前要进行信息加工分析和思考,一系列的理由决定了人们实施行为的动机,人们认为的“合理性”是行为发生和维持的主要原因。理性行动理论包括信念、态度、意向和行为。其中,信念可分为行为信念和规范信念。理性行动理论认为行为意向是直接决定行为的重要因素,而个体行为意向受到个体实施行为的态度和与行为有关的主观规范的影响。

计划行为理论是在理性行动理论运作框架中,考虑到个体不可能完全用意志控制行为的情形,而引入感知行为控制要素。感知行为控制不仅可以与行为意向一起共同影响行为,也可以调整行为意向对行为的效果。当意志控制高,则感知行为控制降低,行为意向成为充分的行为预测指标。而当意志控制不高,则感知控制可精确评价时,感知控制和行为意向一起影响行为。

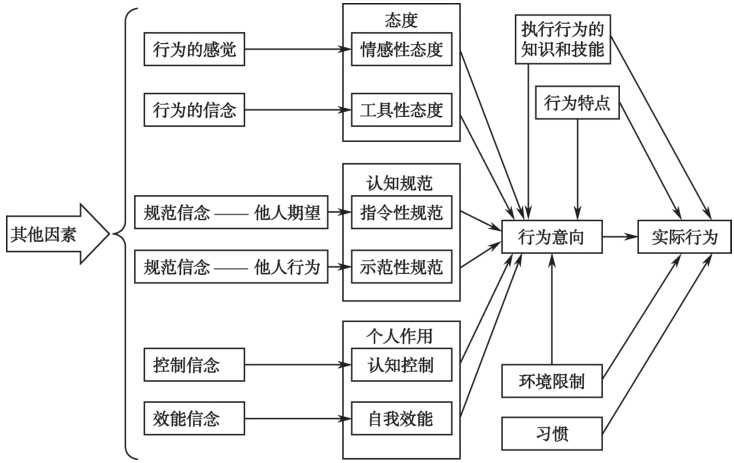

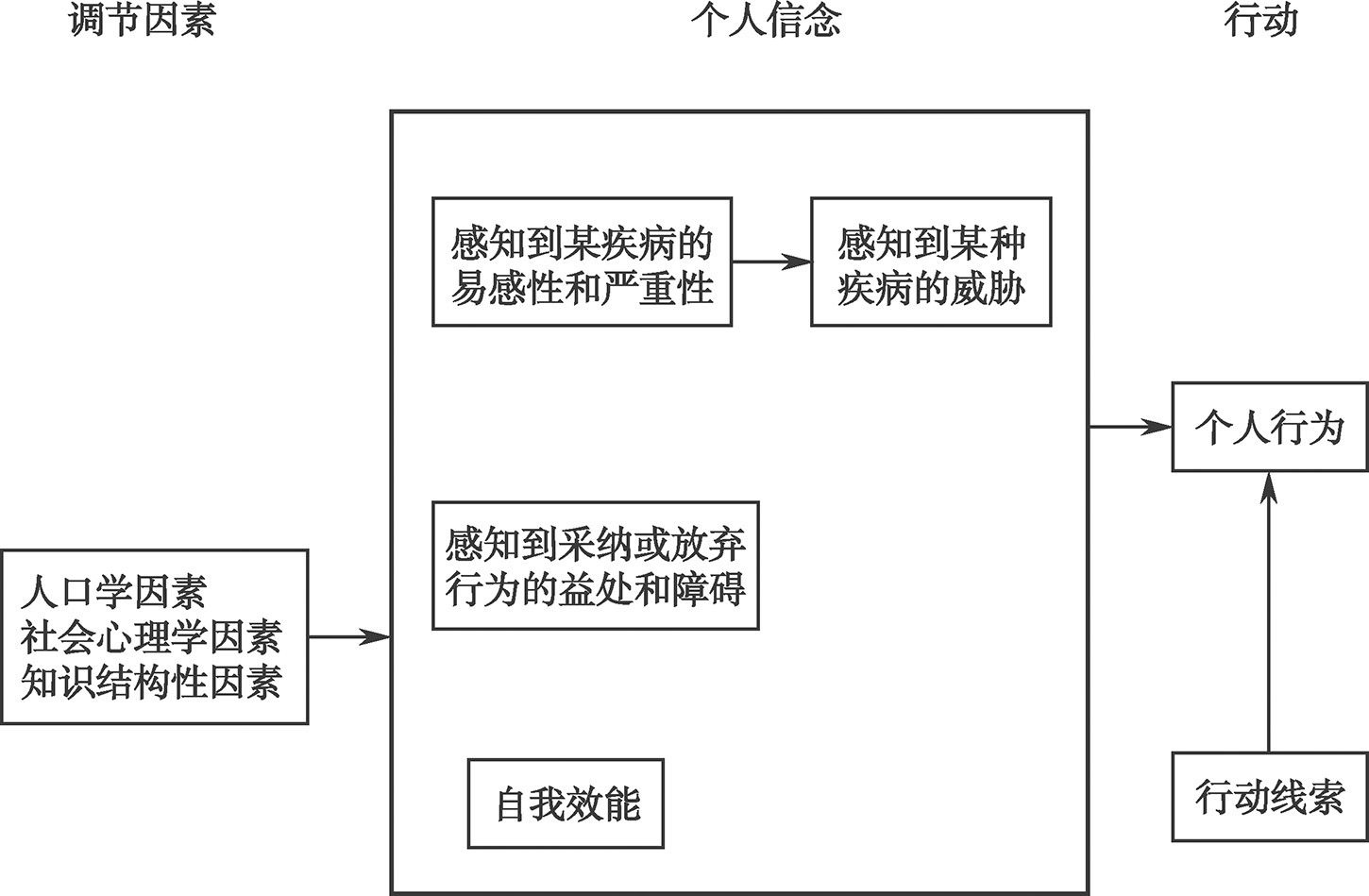

(1)整合行为模式的基本内容:

整合行为模式(integrated behavioral model,IBM)是理性行动理论、计划行为理论和其他影响因素的整合和进一步扩展(图2-1-3)。该理论框架中所有构成要素及其间的相互联系可以指导健康行为的干预设计。在这个理论框架中,影响行为的最重要的决定因素依然是行为意向,影响行为意向的构建要素与计划行为理论相似,关注的重点是能产生动机的具体的信念和态度。根据该理论,一个特定行为的发生,除了有强烈的行为意向之外,若能有足够的知识和技能,同时环境中没有严重影响行为发生的阻碍因素,个体过去有过类似的经验,行为结果的“效益”是重要和显著的,则行为出现的可能性会大幅提高。

图2-1-3 整合行为模式框架图

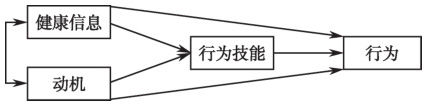

(2)信息-动机-行为技能模式的基本内容:

信息-动机-行为技能模式(information-motivation-behavioral model,IMB)包括信息、动机、行为技能和行为(图2-1-4)。其中信息(information)是与健康行为高度相关的知识。这对于行为改变信息是必要的,且可以直接影响行为,但对于一些行为仅有信息是不够的。动机(motivation)是包含理性行动理论和计划行为理论理论中态度、主观规范与行为意向,也是与行为相关的所有认知。它和信息的作用相似,可直接控制行为,但对于一些行为只有动机不能发生行为改变。根据该理论,对一项特定健康行为增加相关信息,促进个人产生动机而有了正确的态度,不仅引起行为技能改善,还可促进实际行为的执行。

图2-1-4 信息-动机-行为技能模式框架图

该案例以计划行为理论为框架构建护理干预措施对孕妇进行科学补钙,研究选取2009年8~9月在上海市某三甲医院产科建卡并进行初次产前检查的孕妇作为研究对象,对照组(83人)接受常规孕妇学校教育,干预组(85人)在孕妇学校的基础上接受基于计划行为理论的个体化干预,包括作用于主体规范、行为态度和感知行为控制三个方面。结果显示干预组和对照组孕妇膳食钙摄入量均有显著提高,且干预组显著高于对照组(P<0.01),说明计划行为理论能有效指导孕妇营养干预方案。

健康信念模型(health belief model,HBM)作为第一个最有名的、使用最为广泛的个体行为改变理论,20世纪50年代由社会心理学家Irwin M.Rosenstock等为探讨美国公共卫生服务中实施免费结核病筛查项目普遍失败的原因而进行一系列的研究而发展起来的,是以人们健康和疾病有关的信念为研究核心,试图解释和预测健康行为的心理模型。其强调感知(主观判断)在健康行为形成和维护中的决定作用,认为信念是人们接受劝导、改变不良行为、采纳健康行为的基础和动机。

(1)健康信念:

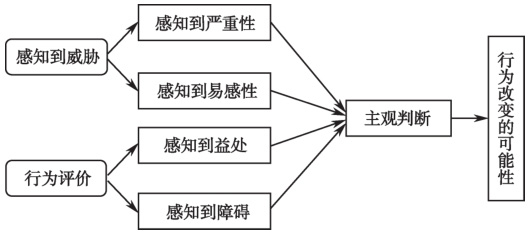

HBM的核心概念是感知(perception),指对相关疾病的威胁和行为后果的感知,即健康信念。前者依赖于疾病易感性和疾病严重性的感知,后者包括对行为改变的有效性及实施行动遇到的障碍的感知。健康信念决定着孕产妇的各种健康行为,是其改变行为的关键。具体涉及以下概念:

1)感知到威胁(perceived threat):即对疾病威胁的感知,包括感知到易感性和感知到严重性。感知到易感性(perceived susceptibility)指行为者在对疾病的发病率、流行情况有一定的了解之后,对自己罹患某种疾病或陷入某种疾病状态可能性的判断,其尺度取决于个人对健康和疾病的主观知觉。感知到严重性(perceived severity)指行为者对自己罹患某种疾病、暴露于某种健康危险因素成对已患疾病不进行控制与治疗可导致后果的感知。

2)行为评价(behavioral evaluation):指行为者对采纳某种健康行为益处和障碍的感知,也就是对采纳或放弃某种行为能带来的益处和障碍的主观判断,即对采纳健康行为利弊的比较与权衡。感知到益处(perceived benefit)也称有效性,是指行为者对采纳某种健康行为或放弃某种危害行为后,能否有效降低罹患某种疾病的危险性或减轻某种疾病后果的判断,包括能否有效预防该疾病或减轻病痛及减少疾病产生的社会影响等。感知到障碍(perceived barrier)指行为者在采纳医生或公共卫生人员建议的行为过程中对困难和阻力的感知,包括克服这些困难与阻力的有形成本与心理成本。

上述四个主要变量,即感知到易感性、感知到严重性、感知到益处、感知到障碍,组成了健康信念模式的原始模式。健康信念由对疾病易感性的感知、严重性的感知、行动益处的感知与障碍的感知组合而成,其核心内容如图2-1-5所示。

图2-1-5 健康信念的核心内容

(2)行动线索:

上述四个主要变量的提出只能说明人们“准备采取行动”的状态,不能说明实际行动,因此,在此基础上,1996年罗森斯托克指出将感知到威胁与行为评价变量进行组合达到对一件事情具有相当强度以至于引发个人的行动,即有“扳机”作用的行动线索决定因素被加入模式中来,标志在建立适当的健康信念下触发健康行为。

行动线索(cues to action)也称为行动诱因或提示因素,是指激发或唤起行为者采取行动的“导火线”或“扳机”,是健康行为发生的决定因素。

(3)自我效能(self-efficacy):

是一个用来描述个人相信自己在某种行为问题上执行能力的术语。1988年罗森斯托克等人将这个添加到HBM框架中来。在这里是指行为者对自己成功实施或放弃某种行为能力的自信,即对自己行为能力有正确的评价和判断,相信自己一定能通过努力成功地采取一个能达到预期结果的行动。

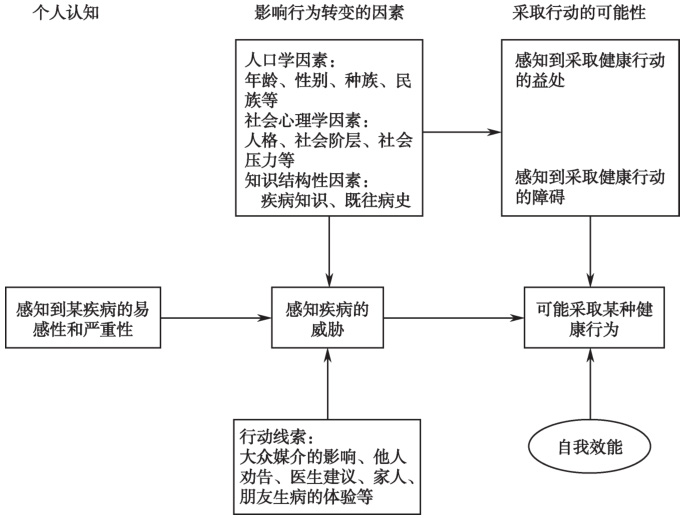

(1)健康信念模式的基本框架:

在原始HBM框架基础上,经过学者们不断实践检验与修订,使其结构不断丰富与完善,已被广泛应用于多方面的健康领域,形成了国内外公认的基本概念和框架。

HBM中的“健康信念”从本质上看是种行为感知信念,是在主观感知的基础上实现行为改变可能性的过程。健康信念是人们采取与执行某种目标行为的心理基础,如人们形成了具有与某种疾病和健康相关的健康信念,就会采纳健康行为,改变不健康行为。

根据HBM的理论假设,一个人是否采纳或放弃某种健康行为取决于这个人是否具有以下条件:

1)认识到自己面临某个负性健康结果风险较高,这一负面结果对自己的健康和利益(经济、家庭、社会地位、形象等)威胁严重,而且这种威胁是实实在在的。

2)产生一个正面的积极期望,即希望能够避免负性健康结果发生的信念。

3)相信如果采纳专业机构或人士推荐的种行为,将能避免发生负性健康后果。

4)具有较高自我效能,相信自己能够克服困难,坚持采纳所推荐的健康行为就能获得成功。

上述的4个条件构成了健康信念模式的基本框架(图2-1-6)。

图2-1-6 健康信念模式的基本框架

(2)健康信念模式各变量关系的发展:

虽然HBM的主要概念一直没有太大的变化,但在使用的过程中大量吸收了行为科学和社会心理学的研究成果,其本身内涵也日益丰富、理论更加完善,理论框架,尤其是各个概念之间的关系与联系也发生了一些变化(图2-1-6)。健康信念模式原始框架强调的是“行为改变的可能性”受到两大因素的影响:一是“对疾病威胁的感知”;二是“对行为改变的益处和障碍的感知”,即行为评价。其中“对疾病威胁的感知”主要是由“易感性及严重性感知”所组成,但却受行动线索及人口学因素的影响;“采纳行为益处与障碍的感知”则受调节因素的影响。根据研究者的使用经验,该模式存在以下需要改进的问题:一是模型强调“对疾病威胁的感知”是由“易感性及严重性感知”所组成,但容易误以为“对疾病威胁的感知”,故需要另外设计量表来加以测量其概念。三是由于调节因素仅包括人口学因素和社会心理因素,会误以为“行动线索”属于“调节因素”。四是“行动线索”对于“采纳行为益处与障碍的感知”以及采取行动可能性都具有影响,但却没有见到相互间的关系。

后来Champion和Skinner提出了新的框架,调整了各个概念之间的关系,并加入了自我效能的概念(图2-1-7)。新的框架先将人口学、社会心理与知识结构变量等调节因素移到最左侧,再将感知易感性、感知严重性、感知益处和障碍、自我效能感等所谓“个人信念”整合在同一个方框内,并且置于图的中央。由于个人行为是个人信念所导致的结果,也是该模式的原因变量,故置于最右侧。除此,个人行为也直接受到行为线索(个人行为的下侧)的影响。

图2-1-7 健康信念模式各变量的关系

个人的信念和认知又受调节因素(修正因素)的影响,这里的调节因素是指人口学、社会心理以及知识结构变量。其中人口统计变量包括年龄、性别、种族民族和教育等;社会心理变量包括人格特质、社会地位、社会压力、同伴影响等;知识结构变量包括关于某种疾病的知识,以前接触过的疾病等因素,如具有健康保健知识的人更容易采纳健康行为。对于不同类型的健康行为而言,不同年龄性别、个性特征的个体采纳行为的可能性相异。因此,这个因素可根据研究者的具体研究需要而增减。

研究选取2016年10月至2018年10月在医院产科住院分娩的早产儿产妇及新生儿,采取回顾性研究的方法,将2017年10月之前、之后分娩的早产儿及产妇分别作为对照组和观察组,观察组采取基于健康信念模式的母乳喂养工作坊的健康教育干预,比较2组产妇的母乳喂养自我效能、住院期间和出院后的母乳喂养情况,及早产儿住院期间的生长发育情况。其中基于健康信念模型的健康教育强调个体易感性、威胁、益处、障碍,来自外界的行动线索和影响,以及自我效能。结果显示观察组早产儿与母亲早接触、早吸吮的时间较对照组提前1h,住院期间观察组的母乳喂养天数平均10d,高于对照组的8d;出院时观察组产妇的自我效能总得分显著髙于对照组;观察组早产儿的出院体重、身长、头围、体重和身长的增长速度均大于对照组;出院后3个月,观察组持续纯母乳喂养比例为33.1%,混合喂养比例为46.1%,高于对照组的28.1%和40.8%。且观察组在经过住院期间的强化健康教育后,出院时观察组产妇的自我效能显著高于对照组,说明通过健康教育,使产妇在住院期间母乳喂养的自我效能、技能得到增强,是提高早产儿产妇母乳喂养实现和持续的重要因素。

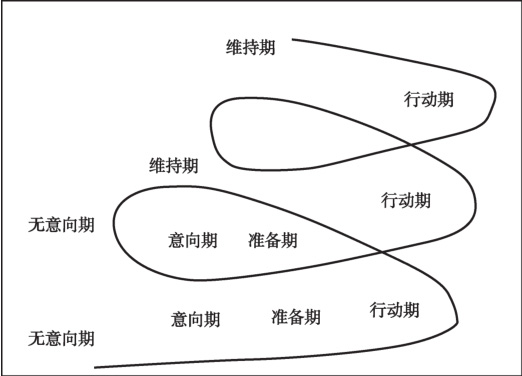

阶段变化理论的核心概念包括:改变阶段(stages of change)、改变过程(processes of change)、决策平衡(decisional balance)、自我效能(self-efficacy),下面分别进行介绍:

(1)改变阶段:

按照时间顺序,行为变化可分为五个阶段:无意向期、意向期、准备期、行动期、维持期。①无意向期(precontemplation)是指孕产妇在近期内并没有打算改变行为的时期;②意向期(contemplation)是指未来6个月内有改变行为的意向阶段;③准备期(preparation)是指未来30d内打算或已经采取某些行为变化;④行动期(action)是指已采取行动且在行为上呈现变化但持续时间尚未超过6个月;⑤维持期(maintenance)是指改变原来行为采取新行为状态超过6个月。

(2)改变过程:

指人们从行为的某个阶段转变到另一个阶段的种种表现,这些表现可以是内隐的,也可以是外显的。有以下十个变化过程:①提高认识(consciousness rising)指发现有利于行为变化的新事实、新想法;②情感唤起(dramatic relief)指知觉到如果采取合适的行为,可减少不良行为带来的负面社会影响;③自我再评价(self-reevaluation)指在认知和情感两方面对自己的健康风险和不良行为进行自我评价,意识到行为改变的重要性;④环境再评价(environmental reevaluation)指意识到自己的危害健康行为带给社会环境的负面影响;⑤自我解放(self-liberation)指在建立行动信念的基础上作出要改变行为的坚定承诺;⑥求助关系(helping relationships)指寻求社会支持网络以协助个人改变危害健康的行为;⑦反思习惯(counterconditioning)指认知现有行为是不健康的而改以健康行为取代;⑧强化管理(reinforcement management)指增加对健康行为的奖励,对危害健康行为的处罚;⑨刺激控制(stimulus control)指消除诱发危害健康行为的提示,增强有利健康行为的提醒;⑩社会解放(social liberation)指意识到社会规范已朝支持健康行为的方向发展。

(3)决策平衡:

反映一个人对于行为改变的好处及坏处分别给予的权重(weight)。早期研究将此概念分成四类:①对自己和他人可得到的工具性利益的衡量(如赚钱);②对自己和他人可得到的情感性利益的评价(如被称赞);③对自己和他人需付出的工具性成本进行评估(如需购置装备);④对自己和他人需付出的情感进行估计(如被批评或刁难)。

(4)自我效能:

反映一个人(孕产妇)对自己执行新行为的信心,或者不会恢复旧行为的自信。

(1)变化的螺旋模式:

行为变化并不是一步到位的,我们经常看到尝试多次才成功的例子,而复原(relapse or recycling)却是许多行为变化过程中常会发生的状况。普罗查斯卡等人于1992年提出行为改变的螺旋模式(spiral pattern of change),将阶段变化理论原来认为的线性模式修改为螺旋模式。由行为改变的螺旋模式(图2-1-8)可见,大多数人是由无意向期转变为意向期;再由意向期进入准备期;准备期之后再转为行动期和维持期。相对而言,有一部分人会出现复原的现象,即复原的行为便成为另一个循环的起点。

图2-1-8 行为改变的螺旋模式

(2)改变阶段与改变过程的关系:

在早期研究中发现,变化过程与变化阶段之间有着系统性的关系,并据此提出阶段变化理论。例如,处于无意向期者不论是“相关信息的获得”“对自己进行反思”或“与问题行为有关的负面体验”等,都比处于其他阶段者来得少。因此,这些人抗拒任何的干预或治疗,也是最不容易被改变的一群人。处于意向期者,对于唤起危机意识的策略反应敏感,也最容易受到任何形式的提醒而反省自己的行为。就变化过程而言,采用提高认识、情感唤起和环境再评价策略,可以帮助无意向期者进入意向期;采用自我再评价的策略,可帮助意向期者进入准备期;采用自我解放的策略,可以有效地帮助准备期者直接采取行动;采用反思习惯、求助关系、强化管理和刺激控制策略,则可帮助新建立的行为维持下去。

(1)社区组织(community organizing):

社区有地域的范围,是人的组合,也是制度的集合。社区的健康促进不只限于一个人、一个家庭,更要促成运动,“化民为俗”。那么,社区开展健康教育与健康促进活动就需要科学的组织过程,做到“有物有则”。这里,社区组织是动词的概念,指协助社区中的群体或成员,共同解决所面临问题的过程。

(2)组织机构(organization):

是一个复杂、多层的社会系统,由人员、其他资源和特定的文化等诸要素构成,是社区组织的重点对象之一。

不同的健康教育与健康促进项目,可根据需要选择不同的社区组织理论模型来指导实践,但在一些关键概念上,这些模型具有一定的共识性。这些概念包括增权、社区参与、社区能力、问题选择和社区联盟等。

(1)赋权(empowerment):

指人们增强对决定他们生命事件掌控力的过程,即有能力对决定自身健康的问题作出明智的选择,即“自主自律健康行为”中的“自主”,是社区组织实践的核心概念。

(2)社区参与(community participation):

指社区成员自动、自发地参与正式或非正式的社区活动,并且在参与的过程中发生改变,继而改善生活质量、服务可及性和资源可获得性等,是社区组织实践的中心原则。

(3)社区能力(community capacity):

指影响社区识别、动员和解决社会及大众健康问题能力的特征,是社区发展过程中的一部分,也是社区组织实践的中心目标和结果。

(4)问题选择(issue selection):

指社区成员参与确定社区问题、干预重点和活动策略的过程,即社区健康行动的决策过程,是社区组织的首要步骤之一,是区别出困扰该社区的主要问题和该社区有强烈意识要去解决的问题。

(5)社区联盟(community coalition):

指社区中各种实体组织为了实现共同的目标而联合在一起工作,通常是正式、多目标,且往往是长期合作的联盟。

在各种各样的健康教育与健康促进活动中推动社区组织,目前并没有固定的范式,可根据些可供参考的步骤来进行,关键在于如何做到“因地制宜”或“弹性处理”。下面以McKenzie等人提出的步骤为例,介绍社区组织的实施。

(1)发现问题:

社区组织通常开始于有人察觉到社区存在的问题。

(2)进入社区:

这个步骤对于社区外部健康教育与健康促进者来说特别重要,因为“进入社区”是社区组织能否成功的关键。

(3)组织居民:

这个步骤主要是争取社区成员的支持,从而与社区的核心组织一起解决社区的问题。

(4)评估社区:

是社区组织与社区建设不可或缺的步骤,但侧重点有所差异。

(5)决定优先顺序并设定目标:

经过评估之后,可以发现社区存在的各种问题。通常在社区资源有限的情况下,无法同时解决所有问题,因此,需要进行问题选择,确定优先解决的议题。

(6)寻求解决方案并确定策略组合:

为了实现既定目标,针对特定的社区问题,通常不会只有一种解决方法。

(7)执行计划、评价成效、维持效果和循环不断:

计划目标及策略组合都确立以后,后续的是执行(implementation)、评价(evaluation)和维持(maintaining or sustaining)以及将所有结果反馈到开始阶段作为下一次执行社区评估的基础,从而形成一个循环不断的过程。

有关组织改变的理论不少,其中有三个对于健康教育与健康促进的干预颇为重要,包括集中在组织内部改变中应用的组织阶段改变理论和组织发展理论,以及跨组织间变革中应用的组织间关系理论。

(1)组织阶段改变理论(stage theory of organizational change,SOCT):

解释了社区或组织机构如何创立新的目标、项目、技术和观点的过程。该理论认为,组织在变革过程中会经历系列的阶段和步骤,为了推动创新的发展和成熟,在组织变革的每个阶段都需要一套相应策略。

(2)组织发展理论(organizational development theory,ODT):

研究如何应用行为科学的知识来改善组织工作的绩效。它主要通过对组织结构变革、运作流程和工作人员行为的全面干预,来实现提高组织性能和工作质量的目的。这一理论关注影响组织的功能而不是具体的变化类型。策略涉及识别组织存在的问题和寻找改变的方法,通常包括问题诊断、计划行动、干预和评价的过程。组织发展理论和阶段理论可以互补,将这两个理论模型结合起来的策略在问题解决中具有很大的潜力。

(3)组织间关系理论(inter-organizational relationship theory,IORT):

是重点研究不同组织之间如何共同协作的一种组织理论。这个理论的假设前提是在解决一个复杂问题时,通过不同社会组织的合作能提供比单组织更综合且相互协调的方法。

(1)创新扩散的概念:

创新扩散(diffusion of innovation,DI)是指一项创新(新观念、新事物或新实践)经由一定的传播渠道,通过一段时间,在一个社会系统中扩散,并逐渐为社会系统成员所了解和采纳的过程。

(2)创新扩散理论四要素:

创新扩散理论包含四个基本要素,分别是创新、传播渠道、时间和社会系统。这四个基本要素不仅是扩散研究中的主要因素,也是扩散过程或创新项目中的主要因素。

1)创新(innovation):可以是新观念、新政策、新实践或新物品(产品),这种“新”并不要求创新在客观上有多大的新奇性和创造性,重要的是采纳这项创新的个人或单位感觉到具有新颖性。

2)传播渠道(communication channels):传播是将创新从发源地向使用者积极传送的活动,包括确定对目标人群和该创新而言最好的传播渠道和系统。

3)时间(time):时间在创新扩散中是个很重要的要素,它影响着个体创新的决策过程,被用来衡量社会系统成员的创新性,也影响着创新扩散的速度和模式。

4)社会系统(social system):一个社会系统是一组面临共同问题,有着同一目标的,相互联系的单位,它界定了创新扩散的范围。

(1)创新形成(innovation development):

指创新从产生、发展到成形的全部活动和过程。

(2)创新决策过程(innovation decision process):

指个体(或其他决策单位)从知道一项创新,到对这一创新形成一种态度,再到决定采纳还是拒绝该创新,然后到实施使用该项创新,并且确认自己决定的过程。即目标人群(孕产妇)采纳创新需要经过五个连续的阶段:认知、劝说、决策、实施、确认。

1)认知阶段(knowledge):创新决策过程开始于认知阶段。在此阶段,人们开始意识到创新的存在,或进一步了解到创新的目的及功能,也有自己的看法。

2)劝说阶段(persuasion):采纳创新不仅仅要了解相关知识,态度的转变也很重要。目标人群(孕产妇)是否会采纳创新,很重要的一点就是在劝说阶段让她们对创新形成坚定而积极的态度。

3)决策阶段(decision):经过劝说之后,人们接着需“作决定”是采纳还是拒绝该创新。若有舆论领袖的支持,个体通常有较高的意愿去采纳。

4)实施阶段(implementation):初步采纳或尝试创新的阶段。

5)确认阶段(conformation):确认是采纳的最终阶段,是指人们下决定是否能够长期使用该创新,即创新得以持续地实际应用或实施。

以上五个步骤,通常是按顺序排列。当然也有例外,如决策过程可能发生在劝说阶段前。创新决策过程中应注意这些问题:目标人群(孕产妇)的需求;她们当前的态度和价值观;她们对创新可能作出的反应;能促使其采纳创新的因素,阻碍其采纳创新的障碍以及克服这些障碍的方法等。

(1)接受创新事物的不同类型:

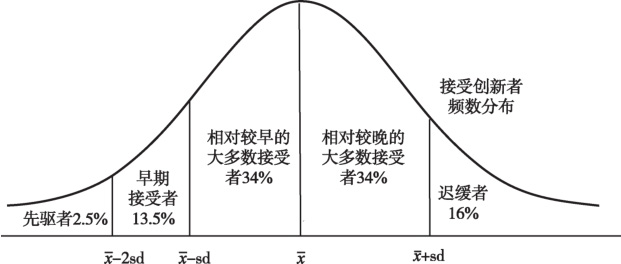

Rogers根据人群在面对创新时接受创新事物的早晚将人们分为五种不同类型:先驱者(innovators)、早期接受者(early adopters)、相对较早的大多数接受者(early majority)、相对较晚的大多数接受者(late majority)、迟缓者(laggards)。以时间为横坐标,以采纳者的人数为纵坐标,创新采纳者的分布呈正态曲线,如果在正态曲线上以垂线标出标准差,将正态曲线分成几个区域,同时在相应的区域标明该区域的个体占总样本的比例大小,如图2-1-9所示,正态分布被分为5个区域,代表创新采纳者的5个种类及其各自所占的比例。

图2-1-9 创新扩散采纳者分类

1)先驱者:是采纳创新的先锋,人群中最先接受创新者,约占2.5%,是极少数。先驱者通常有较高的学识或技术;有足够的财力应付创新可能带来的损失;有能力应对创新的不确定结果。

2)早期接受者:是先驱者之后接受创新的13.5%的人。他们往往是受人尊敬的社会人士,是公众舆论领袖,与当地社会系统联系紧密。他们比较容易接受新观念,尝试新鲜事物,潜在接受者往往在早期接受者那里得到有关创新的信息和建议。

3)相对较早的大多数接受者:为早期接受者之后接受创新的34%的人,在社会系统中约有1/3的人归属在内。他们在采纳创新意见前会经过深思熟虑,他们比先驱者和早期接受者需要更长的时间来作出采纳决策。

4)相对较晚的大多数接受者:相对较晚的大多数接受者比系统内普通成员还稍晚采纳创新,这群人也占整个系统成员的34%。他们对创新总是抱着小心翼翼和怀疑的态度,比较传统与保守,多为社会经济地位低者,很容易因为同伴压力而受到影响。

5)迟缓者:是社会系统内最后采纳创新的群体,占16%。是保守传统、较孤立且资源缺乏的一群人。他们观念保守,坚持自己习惯的事物,不到万不得已不愿改变旧事物去接受创新,对于创新和推动创新扩散的人常保持怀疑的态度。

(2)创新扩散理论的S形曲线:

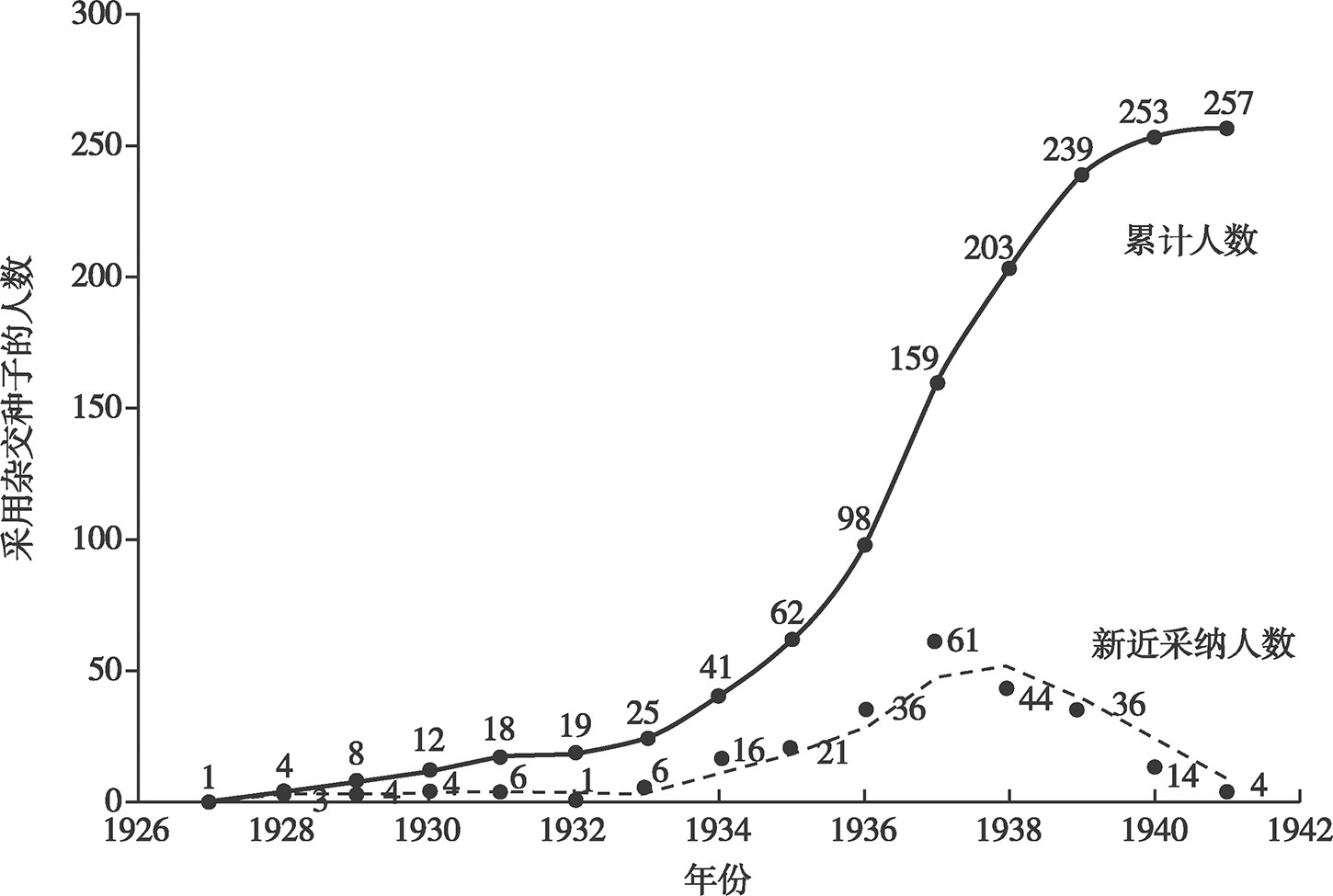

依据扩散过程中的时间因素以及面对创新具有不同反应的五类人群,我们可以画出相应的创新扩散曲线。将时间作为横坐标,相应时点新加入的采纳者人数作为纵坐标,创新采纳的过程通常呈现出一条相对规则的钟形曲线。横坐标不变,将相应时点的总采纳人数作为纵坐标,我们可以看到,创新的采纳过程呈S形曲线。同样的创新采纳过程,我们既可以用钟形曲线(等频率曲线)表示,也可以通过S形曲线(累积频率曲线)表现出来。如图2-1-10所示,美国艾奥瓦州采用杂交玉米种子的过程就是创新扩散过程的典型案例。

通常,当一种创新刚刚开始在人群中扩散时,人们对它的接受程度比较低,因此,开始扩散过程比较缓慢。而当接受者所占比例一旦达到某个临界数值,扩散过程就会加快,出现起飞(take off),系统内的大部分人都是在这一阶段接受该创新。然后,扩散过程再次慢下来,对创新的接受逐渐达到饱和点(saturated point),整个扩散过程于是呈现S形曲线。

(3)影响创新扩散过程的创新特征:

创新的特征对扩散速度和扩散模式有很大影响,社会系统成员感受到的创新特征决定了采用比率。罗杰斯的创新扩散理论认为,创新的扩散速度主要取决于5项重要特征:相对优势、相容性、复杂性、可试用性和可观察性。

图2-1-10 在艾奥瓦州采用杂交种子的创新采纳人数和累计人数

1)相对优势:创新是否比要取代的事物更具有优势。相对优势表明了个人采纳某项创新所需支付的成本以及从中可以获得的收益,其具体方面包括:经济利润,较低的初始成本、不舒适感的减少、社会地位,时间和精力的节省以及回报的及时性等。一项创新的相对优势越大,它被采纳的速度越快。

2)相容性:创新是否适宜于目标人群。相容性是一项创新与现存的社会文化信仰及价值观、以往的各种实践经验以及潜在采纳者的需求相符合的程度。相容性好的创新对潜在采纳者来说比较容易把握,也更符合潜在采纳者所处的现实情况,因此,更容易和更快被采纳。

3)复杂性:创新是否易于使用。复杂性是一项创新被理解或被使用的难易程度。有些创新可以很容易就被一个社会系统的大部分成员理解,而另一些创新则复杂得多,不容易被采纳。

4)可试用性:在决定是否接受前能试用创新。可试用性是在某些特定条件下一项创新能够被试验的可能性。能够分阶段采纳的创新比起那些“一锤子买卖”的创新采纳速度要快得多。

5)可观察性:采纳创新的结果是否可以被观察到。可观察性是指在多大程度上个体可以看到一项创新的结果。

一般来讲,当目标人群认为一项创新具备以下特性时,该创新的推广速度会比较快:①在接受前可以试用;②可以预见采纳创新的结果;③与其他现有同类事物相比,该创新相对先进;④使用不太复杂;⑤与现有系统兼容。以往的研究表明,在解释有关创新的采纳速度问题时,这五点是创新最重要的特征。

(4)其他影响创新扩散过程的因素

1)目标人群的特点:创新采纳者的社会属性影响了决策过程,个人、组织、政府机构等的采纳决策具有不同特点。采纳者对创新越熟悉,越容易接受创新。创新采纳者的社会经济条件影响到他们对创新价值的评价和采纳意愿,他们所处的政治、经济和文化状况影响了采纳创新的成本和收益,他们在社会网络中的位置影响了接收到创新信息的早晚和受其他人决策影响的程度。

2)传播策略、渠道和方法:当潜在采纳者的数量很大,而创新又不复杂,目标是唤起人们意识到这项创新时,大众媒体可以发挥很好的作用。人际传播渠道在劝说采纳者根据自身需求作出采纳决策时起到很重要的作用。因此,推广创新的最佳途径是将大众传播和人际传播结合起来加以应用。

2006年9月至2007年9月,浙江省根据卫生部、国家妇儿工委办公室和中国残联联合下发的《关于开展“健康宝宝、幸福家庭——预防出生缺陷系列宣传活动”的通知》要求,卫生部门联合妇儿工委办、残联等部门开展了预防出生缺陷系列宣传活动。期间,在向目标人群推广预防出生缺陷知识及技术的过程中出现了一些障碍。基于此背景,该研究应用创新扩散理论确立推广模式来进行群众性预防出生缺陷的宣传活动,其创新扩散过程包括:①确定目标和对象;②制订理论模型;③制订创新推广方案(制订讯息);④提炼倡导讯息(讯息发展);⑤找准创新推广的时间切点;⑥确定创新推广途径。结果显示,2006年9月至2007年2月,浙江省目标人群参加“全国活动”竞赛答题数、有效率均为0;应用创新扩散理论后,2007年3~8月,目标人群预防出生缺陷知识创新采纳率为97%,完成竞赛答题试卷数为38607余人,有效率平均为89.10%,说明创新扩散理论在出生缺陷预防宣教活动中的应用取得了良好的成效。

(吴一波)