低体重是指体重低于同年龄同性别参照人群值的均值减2SD或低于第三百分位(P 3rd ),在5岁以下的儿童中,低体重多见于蛋白质-能量营养不良。因体重值的变化可有身高生长迟缓和身高正常两种情况,仅用体重不能全面评价儿童营养状况,建议加上身高的指标。蛋白质-能量营养不良(protein-energy malnutrition,PEM)又称营养不良,是由于多种原因引起的蛋白质和/或总能量长期摄入不足,不能维持正常新陈代谢而导致自身组织消耗的营养缺乏性疾病。PEM多见于3岁以下婴幼儿,是全球5岁以下儿童死亡的重要原因。发展中国家50%以上的儿童死亡与营养不良有关。PEM常伴多种微量营养素缺乏,可能导致儿童生长障碍、抵抗力下降、智力发育迟缓、学习能力下降等,对其成年后的健康和发展也可产生长远的不利影响。

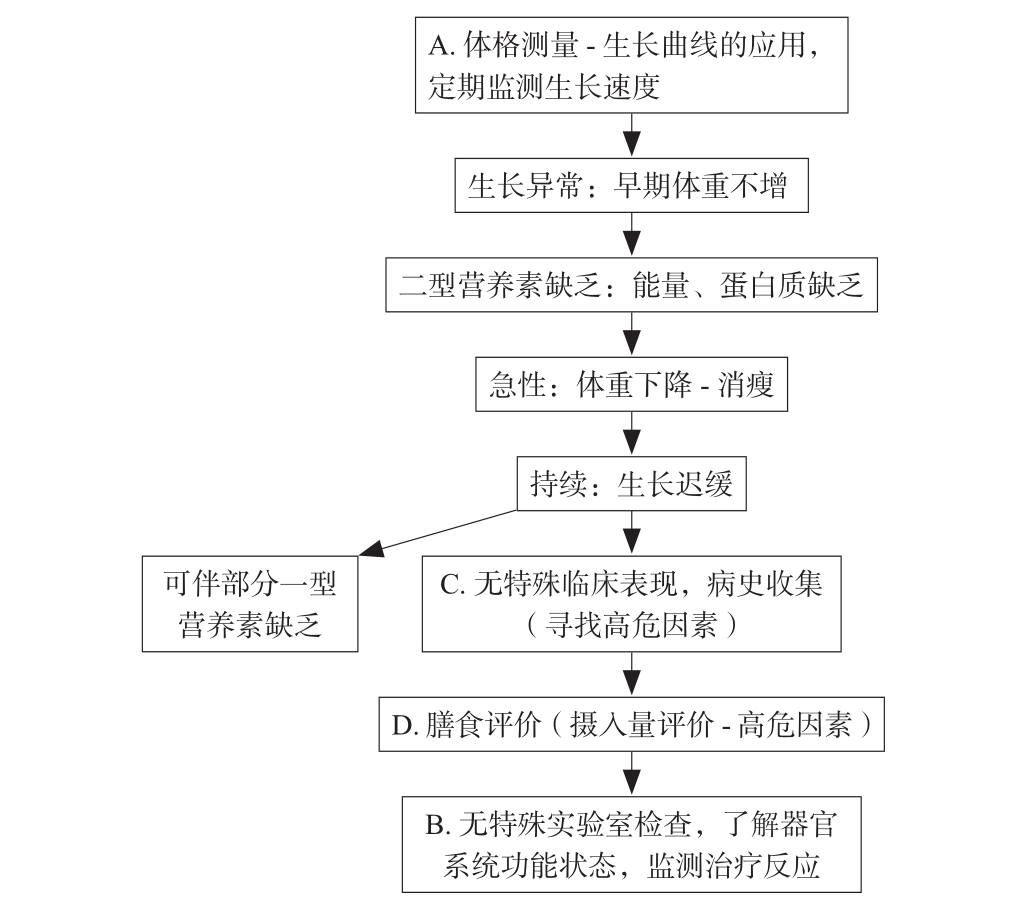

按照“A-C-D-B”的步骤,即体格测量和评价(anthropometric and assessment,A)、病史和体格检查(clinical indicators,C)、膳食调查(dietary assessment,D)、实验室检查(biochemical or laboratory tests,B)等综合分析。首先通过体格测量和评价发现儿童是否有营养不良可能,再根据病史、体格检查和膳食调查寻找导致营养不良的可能原因,然后选择相关实验室检查了解器官系统功能状态,寻找有无营养素缺乏证据或营养不良的并发症,监测治疗后的反应(图2-1-1)。

(1)评价目的:

体格测量评价结果是筛查儿童营养不良的重要依据,提示是否存在营养不良和营养不良的严重程度。

(2)体格生长指标:

目前采用WHO推荐使用的三个指标,即体重/年龄(weight for age,W/age)、身高 /年龄(height for age,H/age)及体重 /身高(weight for height,W/H),全面筛查<5岁儿童的营养不良。年龄、体重、身高三个指标的综合应用,不但考虑了年龄/体重的急性营养不良,而且用年龄/身高判断是否有生长发育迟缓,而体重/身高则反映了同身高时的体重变化,较全面评价儿童的营养状况,给予正确的营养指导。

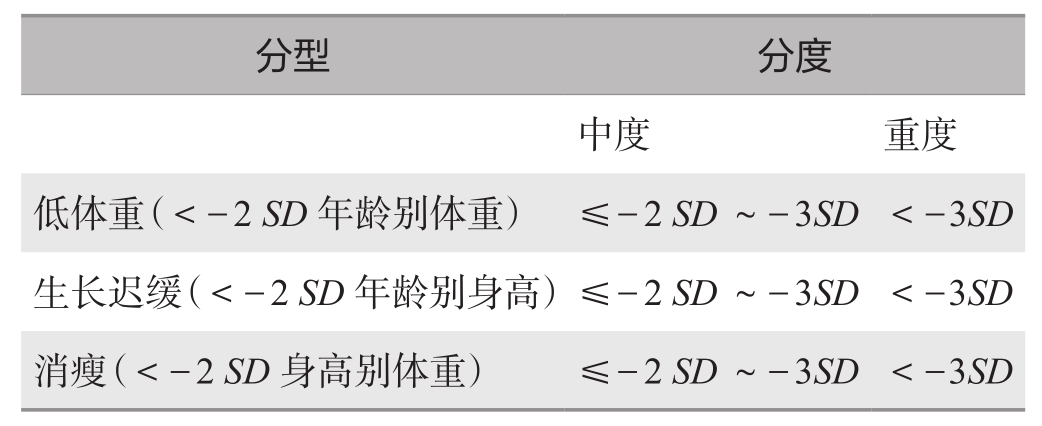

(3)分型与分度:

不同体格测量指标评价营养不良的分型可提示不同的营养不良病因或主要缺乏的营养素在体内的生理、生化功能改变,如儿童体重降低提示能量摄入不足,身高发育迟缓提示蛋白质缺乏。低体重是指体重低于同年龄、同性别参照人群值的均值减2SD;生长迟缓是指身长低于同年龄、同性别参照人群值的均值减2SD;消瘦是指体重低于同性别、同身高参照人群值的均值减2SD。三者可不一致,以均值-nSD以决定营养不良的严重程度,如中度为≤-2SD~-3SD,重度为<-3SD(表2-1-1)。

表2-1-1 营养不良分型与分度

生长迟缓不能统称为“慢性营养不良”,因生长迟缓并不一定是长期营养不良持续状态,而是某种状态的残留;也不能将“急性营养不良”与“消瘦”等同。个体儿童“生长迟缓”并不都是营养不良,也不完全是“过去营养不良”。影响骨骼发育的因素较为复杂,应具体分析病因。

喂养史、生长发育史和疾病史对于全面正确评价个体的营养状况非常重要。

(1)膳食供给不足(原发性营养不良):

随着我国经济、文化的发展,因战争、贫穷、饥荒等原因导致食物匮乏所致营养不良的儿童已显著减少。目前儿童营养不良主要原因是因家长知识缺乏,使儿童能量、蛋白质,以及与能量、蛋白质有关的微量营养素摄入不足。原发性营养不良多见于婴幼儿,如长期婴儿乳类不足(质或量),幼儿低能量食物(米粉、稀粥、面汤)摄入。年长儿的不良饮食习惯,如零食多、进食时间玩耍,可致摄入量不足。

(2)疾病因素(继发性营养不良):

消化道畸形、慢性感染性疾病如结核、迁延性腹泻、严重食物过敏,以及严重心、肝、肾疾病等致营养素吸收不良或消耗增加。

临床上蛋白质-能量营养不良可分为能量缺乏为主型和蛋白质缺乏为主型。能量摄入严重不足,会导致婴儿极度消瘦;蛋白质严重缺乏的水肿型营养不良又称恶性营养不良;中间型为消瘦-水肿型。体重不增是营养不良的早期表现,皮下脂肪层厚度是判断营养不良程度的重要指标。皮下脂肪层消耗的顺序首先是腹部,其次为躯干、臀部、四肢,最后为面颊。营养不良初期身高无明显影响,随着病情加重,生长减慢,身高也低于正常。

评价儿童三日的食物摄入量,计算能量摄入量及三大宏量营养素供能比是否合适,包括儿童的进食习惯、行为(餐次、进食功能、水或汁汤摄入、零食摄入、进食环境等)。

早期缺乏特异性或敏感指标诊断营养不良。尤其需要对影响到患儿一般情况的实验室指标予以确认,如血、尿、便常规,肝、肾功能,电解质及血糖,以及微量营养素等,对治疗有重要指导意义。

营养不良的诊断流程,见图2-1-1。

图2-1-1 营养不良的诊断流程

原则是依营养不良严重程度采取相应措施。补足微量营养素的贮存,修复异常机体成分,促进体重和身高的增长。体重的恢复是最重要的临床指征。其他营养素配给适当时儿童应有最高的食物摄取,避免增加儿童肠道负担或产生不耐受。

多因膳食供给不足或喂养不当,或反复发生的常见病致儿童营养不良,或营养不良早期。

改善家长喂养方法或行为,纠正缺铁性贫血、感染等原发疾病。

据膳食分析结果调整家长喂养方法或行为,适量补充蛋白质、能量和相应的营养素,但不要操之过急,应缓慢进行。

纠正消化道畸形,治疗腹泻和消耗性疾病,如结核和心、肝、肾疾病。

适当采用抗生素控制感染性疾病,最常见的是胃肠道、呼吸道和皮肤感染。真菌感染的患儿,除支持治疗外,还要给予必要的抗真菌治疗和其他相应的处理。严重贫血者可输血,轻、中度贫血可用铁剂治疗,2~3mg/(kg·d),疗程3个月。纠正严重营养不良时的水电解质紊乱,或因腹泻致脱水电解质紊乱、酸中毒、低血糖等症状。

营养不良儿童消化道长期摄入过少,已适应低营养的摄入,过快增加摄食量容易出现消化不良,甚至再喂养综合征。故饮食调整的量应个体化,根据患儿实际的消化能力和病情逐步增加。婴幼儿以乳制品为主,较大儿童可逐渐增加蛋类、肝泥、肉末、鱼粉等高蛋白食物,必要时可使用酪蛋白水解物、氨基酸混合液或要素饮食。食物中应含有丰富的维生素和微量元素。

WHO建议<3岁营养不良儿童的能量补充计算可分三步进行:第一步,需维持现有体重,先计算出已获得的食物能量,与现有体重的能量的需要比较;第二步,逐渐增加能量,使体重达实际身高的体重的P 50th 或均值,故按此计算应该获得的能量,又因营养不良儿童多有感染,能量需要较正常儿童增加8kcal/kg;第三步,计算生理需要量,即营养不良儿童的能量摄入按实际年龄的体重的P 50th 或均值计算。蛋白质从1~2g/(kg·d)逐渐增加至3~4.5g/(kg·d)。

治疗后4~6个月龄体重逐渐恢复正常,身长的追赶需更长时间。

举例:男孩,1岁3个月,体重7.7kg,身长73.6cm。每日稀粥2餐,奶480ml,能量摄入约513kcal/d。

能量补充计划:

(1)与实际体重比较(即维持实际体重所需能量):

Q=80kcal/(kg·d)×7.7kg=616kcal/d(1kcal =4.184kJ)。

(2)按实际身高的平均体重补充:

Q =*87kcal/(kg·d)×9.2kg(W/73.6cm)=800.4kcal/d(*补 充感染损失,限于<3岁营养不良儿童)。

(3)按实际年龄的平均体重补充:

Q=80kcal/(kg·d)×10.3kg(W/15月龄)=824kcal/d。

帮助消化功能的药物包括胃蛋白酶、胰酶和B族维生素。补充足够的能量和蛋白质,可适当使用蛋白同化类固醇制剂如苯丙酸诺龙,每次肌内注射0.5~1mg/kg,每周1~2次,连续2~3周,可促进机体蛋白质合成,增进食欲。严重食欲缺乏患儿可肌内注射胰岛素2~3U/d,2~3周为一疗程;为避免发生低血糖,注射前可口服葡萄糖20~30g。适当补充锌营养素能提高味觉敏感度,促进食欲。

1.积极寻找原发病,转至相应专科诊治。

2.儿保科或临床营养科就诊及随访,继续纠正营养不良。

(胡 燕 李廷玉)

1.毛萌,李廷玉.儿童保健学.3版.北京:人民卫生出版社,2014.

2.黎海芪.实用儿童保健学.北京:人民卫生出版社,2016.

3.毛萌.儿童保健学分册.北京:人民卫生出版社,2017.