美国作为医疗水平相对发达的国家,在远程医学领域研究较早,在进入远程手术正式研究之前已经进行了远程会诊、远程视频医疗教育等基础研究。20世纪90年代以后,外科手术相关的远程医疗发展迅速,大批量报道相继出现。Becker在1992年发表了第一个关于远程手术实时远程会诊的报道,在手术过程中应用标准电话专线网络进行病理切片的传输,并由远程病理学专家给予实时病理诊断,但基于当时网络及医疗水平,在35例病例中仅有37%的诊断帮助率。同年,Satava首次使用SRI International远程操作系统直接控制机械针尖的运动来完成部分操作,这是远程手术机器人的开始,也是手术从现场到远程操作的转折点,他们也基于此操作系统开发了目前著名的达芬奇(da Vinci)机器人。

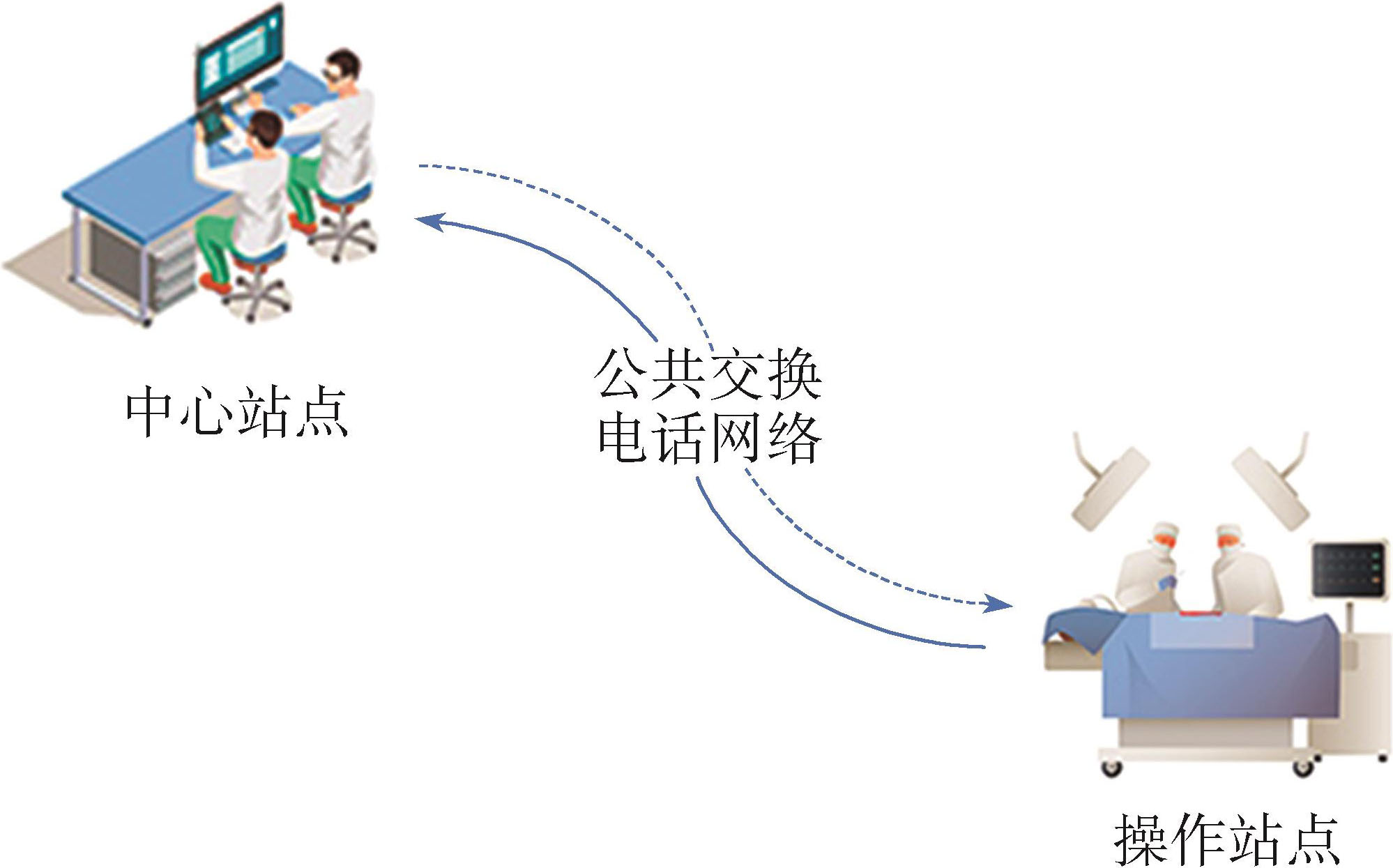

在1994年美国马里兰州开展了泌尿外科远程手术指导,在手术室所在医院建立远程站点,医师端与患者端相距约1 600km,手术中所有组件连接到手术室中信号源,手术系统中添加一个开关以控制组织切割及止血,在这种初始远程手术设备下完成32次简单手术操作,但远程手术发展中的关键问题即两站点之间手术关键数据的传输问题,并未得到解决。针对该关键问题,Kavoussi及其团队在1996年尝试性进行了7例远程手术的基础操作,应用区域网网络线路,以1.5Mb/s的带宽在5.6km以外的站点完成手术中切割、止血等操作,并进行手术中音频、视频、操作指令及必要数据的传输(图1-1),这项研究中确定了远程手术的几个关键特征及对高质量音频、视频传导的要求。

图1-1 应用远程视频指导现场端医师手术

在上述研究的经验下,约翰·霍普金斯医院在1998年尝试进行跨洲际距离的远程腹腔镜机器人指导手术,分别指导位于8 000km、14 000km及17 000km外的年轻医师完成不同泌尿外科手术,通过综合业务数字网络进行数据传输,网络延迟约为1s,带宽约为384Kb/s,尽管这项研究存在如地理位置、网络等条件的限制,但在远程指导下手术均顺利完成。随后,该团队应用相同网络技术,在位于8 000km以外的意大利进行了经皮肾穿刺操作,应用一种专门研发的机器人系统,在10min内完成肾脏穿刺。

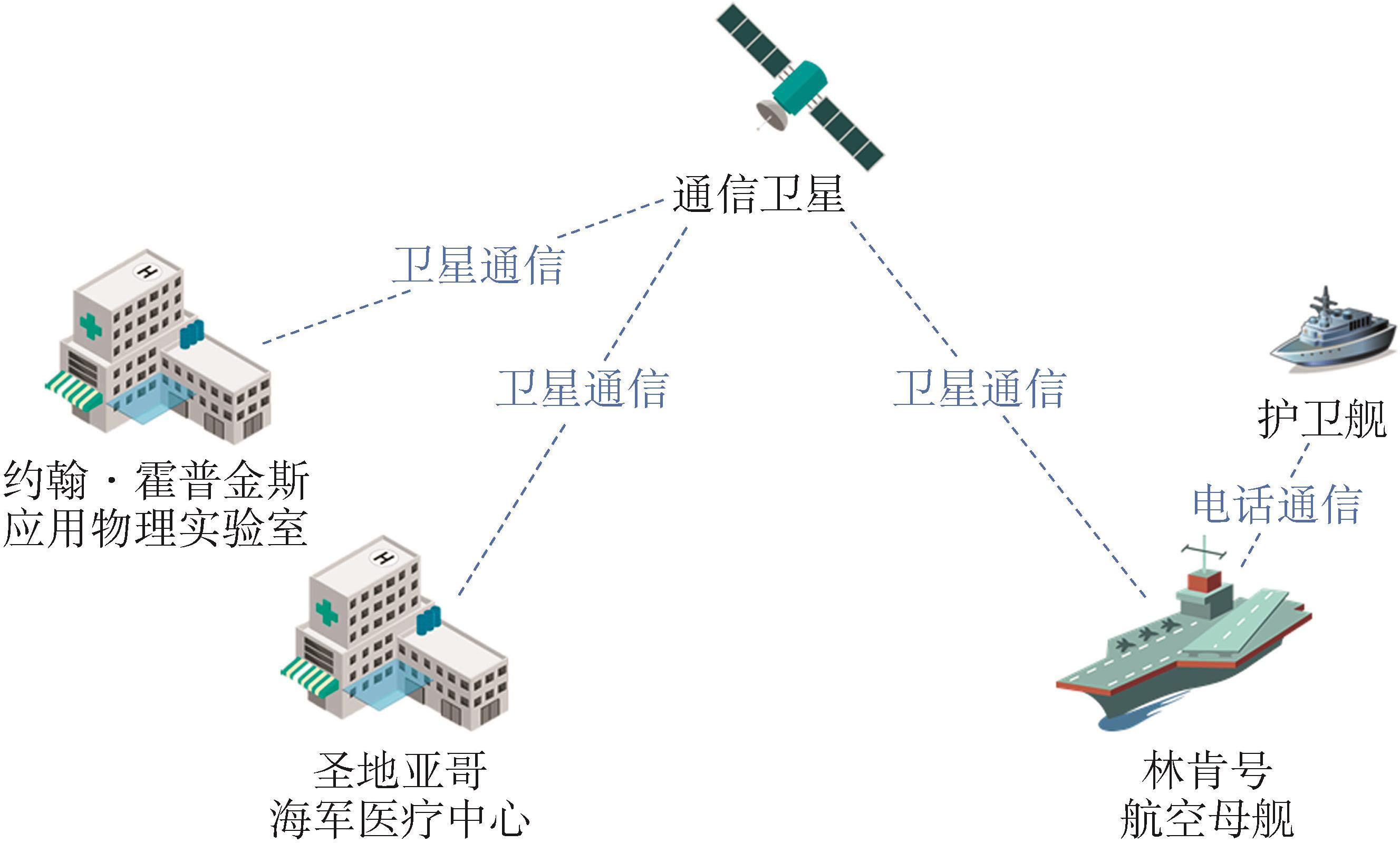

除泌尿系统手术外,普通外科的其他手术如疝修补术、胆囊切除术等因操作相对简单均成为远程手术的研究重点。1999年,Cubano团队尝试将航空母舰战斗群与其他设施相连,计划完成5例腹腔镜疝修补术的远程指导(图1-2),当时挑战性应用国际航空站的网络通信,虽然网络延迟并未达到理想水平,但显示出国外对远程手术中组网方案潜力在不停发掘,为以后的远程手术奠定基础。2000年,Cheah等人也在当地医师的帮助下完成了自新加坡到美国巴尔的摩市的远程腹腔镜胆囊切除术。

图1-2 应用国际航空站的网络通信将航空母舰战斗群与其他设施相连完成远程指导手术

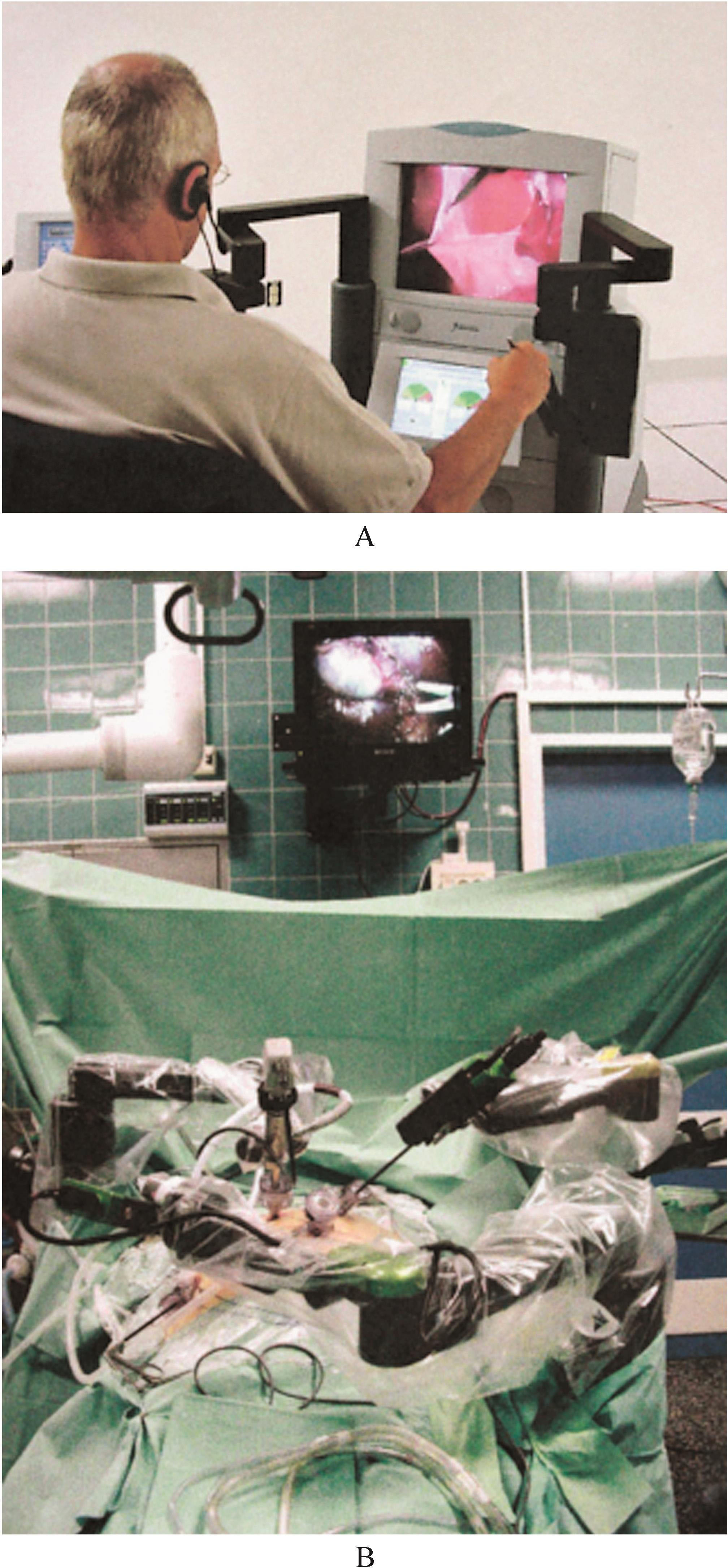

至此,在20世纪90年代远程手术不断发展的基础上,国外部分国家已掌握了远程手术中的关键技术,由最初的远程简单操作到远程手术系统基本成型,并开始不断尝试真正意义上独立的远程手术。直至2001年,第一台真正的远程外科手术成功完成,即著名的“Charles Lindbergh手术”(图1-3)。接受手术的是一名68岁的女性胆囊结石患者,位于法国斯特拉斯堡,而外科医师位于距离7 000km以外的美国纽约。手术中应用了一种特殊的专线网络进行信号传递,手术中数据传输稳定,操作信号及影像信号传输流畅,并将手术操作维持在较低的网络时延水平。这是远程手术的一个里程碑,它验证了远程手术技术的可行性。

图1-3 真正意义上的第一台远程手术:“Charles Lindbergh手术”

A.手术端;B.患者端。

中国作为医疗资源分布不均的代表,高水平外科医师及先进的医疗设备基本分布在大、中城市,农村及偏远地区则明显落后,存在着明显的地域性差别,众多需要手术的患者无法在当地得到高质量、及时的手术治疗,因此远程手术在我国更有发展的必要。相比于欧美等发达国家,我国远程手术研究尽管起步落后,但发展速度惊人,已迅速进入适合我国国情的发展模式。

在21世纪初期,海军总医院利用远程手术机器人系统为脑肿瘤患者行立体定位活检手术,完成了我国首次脑外科异地手术;北京积水潭医院应用主从式机器人手术系统进行远程骨科辅助手术操作。尽管两项手术顺利完成,但研究中远程手术系统仅起到辅助定位、影像传输作用,无法实现手术医师灵活无间断的实时手术操作,且术中影像信号及操作指令的传输无严格要求,对网络时延等必要条件无法严格把控。随后,我国也开始对远程手术中网络方案及机器人系统等关键因素进行深入研究,使远程手术能够安全、稳定地完成。2012年12月,北京航空航天大学联合海军总医院成功完成我国首次远程海上手术,手术过程通过卫星链接网络将位于海军总医院远程中心的医师端及位于太平洋海域的患者端建立通讯联系,应用BH-7机器人系统完成了脑外科立体定位手术。然而,卫星通信信号不确定的网络延迟、较高的数据丢包率等成为该研究的主要问题,该网络方案远远不能满足远程手术要求。

4G网络通信的应用推动了我国远程手术的发展,其网络稳定性优于卫星通信。2015年,国产“妙手S”手术机器人借助10Mb/s带宽商用网络,完成了间隔约170km的远程无线动物实验,实验中应用当时热门的4G网络,平均手术延时在250ms左右,系统双向总延时最大为302.6ms,丢包率约为4%。虽然整个实验较为成功,但4G网络的窄带宽及高时延仍限制了远程手术的临床应用推广。4G网络方案是目前5G无线网络的起源,它借助双侧网关通过4G通信方式接入互联网。当多个用户发生业务关系时,信息流通过互联网到达对方设备。由于数据流要经过4G和公网两个瓶颈的制约,与其他用户数据流共享公网带宽,当4G信号较弱或公网资源不足时,实际可用带宽就会下降。因此,使用此种组网方式,带宽稳定性较差,会对双向视音频交互应用产生不利影响,该网络仅仅在最初被用在动物实验中,之后被其他网络迅速取代。

(赵 炜)

自2001年完成真正意义上的远程手术后,国外进入现代化远程手术探索模式。虽然“Charles Lindbergh手术”中信号传输稳定,网络延时较低,但前期准备工作中铺设的海底电缆专线耗资巨大,人力物力花费过多,准备周期过长,因此国外现代化远程手术的重心主要在于网络方案及机器人的改革上。

自2003年开始,AnvariM团队在汉密尔顿相距400km的教学医院及农村医院之间建立远程机器人手术系统,协助当地医院医师完成腹腔镜手术,这项研究直至2005年完成了21例远程手术,建立了世界首个为农村社区服务的远程机器人系统。该系统应用互联网协议-虚拟私人网络(IP-VPNe),将两家医院的Zeus机器人系统连接,21例手术均以较低时延完成,患者术后恢复良好。该研究主要建立一种远程手术指导系统,探索远程手术中网络时延的优化,但远程医师却不能独立地完成整个手术操作。

在2007年,Nguan CY等研究者分别在实时手术、IP-VPNe网络和卫星链接三种情况下对18例雌猪进行了机器人辅助腹腔镜下肾盂成形术,研究发现远程手术尽管存在网络延迟和波动,但与实时手术相比,进行远程肾盂成形术是可行的,不会显著延长手术时间或影响手术结果。卫星链接网络是利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波进而实现医师及患者端之间的互联互通,具有覆盖范围广、受地域条件限制小、组网方便迅速、便于实现全球无缝链接等众多优点。但同样,其缺点在这项研究中也很明显,即音视频、数据的传输存在大约600ms的延时,严重影响手术流畅性。

前期大多数远程手术研究都试图寻找一种合适的网络布置,以保障远程手术低时延、高质量进行,但却很少有研究明确具体多少时延可能会影响手术顺利进行,直至2014年,诸多关于时延数值对手术开展的研究开始报道。Xu S将16名医学生采用盲法随机分配至0~1 000ms的时延组中,采用机器人模拟系统进行解剖等练习,记录模拟手术中不同时延下手术难易程度、安全性、精确性等指标。最终研究显示在200ms以下的时延为远程手术理想状态,但300ms以内不会影响手术顺利完成,更高的网络时延则会影响手术的安全性、精确度,甚至导致术者无法进行操作。这项研究为远程手术中网络方案的选择提供参考,目前国内外诸多远程研究也多依此结论制定网络选择的标准。

自2019年开始,国外诸多研究开始尝试将5G网络应用到远程手术中,并得到满意的结果。首先是Lacy团队应用5G网络对患者端年轻医师进行远程手术指导,虽然在远程指导下手术顺利进行,但这并未完全开发出5G网络在该领域的潜力。在此研究基础上,Alperen Acemoglu报道了他们应用5G网络对距离15km外的解剖实验室中一具尸体进行了机器人声带手术,最终手术以140ms的平均网络时延顺利完成,这项研究表明5G网络具有低延时、高带宽的特点,是远程手术的关键技术,可作为未来远程手术网络发展方向。

5G网络商用化是我国远程手术进入现代化的标志,其低延时、高带宽、高移动性的特点满足远程手术实时性、高效性及稳定性的需求,推进了国内远程手术的研究热潮。2018年12月,中国人民解放军总医院应用国内自主研发的手术机器人在福州顺利完成5G远程手术动物实验。医师端远程控制机械臂和镜头臂,切除部分猪肝脏,术中高清3D影像及声音传输实时、稳定,机械臂操作灵活,主从一致性良好,两端之间单程平均时延小于150ms。2019年9月,全军肝胆外科研究所完成全球首例多点协同5G远程多学科动物实验,实验中网络时延稳定,手术操作流畅,术中动物生命体征平稳。此次多点协同远程机器人手术试验,使得位于北京及苏州的两位医师,通过远程操控机械臂对实验动物实施了胃肠切除和肝切除。该项实验打破以往传统医患单点会诊、手术的模式,为病人提供多学科远程会诊及治疗选择,实现了远程手术中多学科合作诊治的重大创新。

我国远程手术现阶段的发展不仅仅体现在动物实验中,更实现了医师为患者远程实时不间断手术的革新。2019年3月,中国人民解放军总医院完成了首例5G远程人体手术,位于三亚的医师通过远程控制机器人对北京患者进行远程帕金森“脑起搏器”植入手术,为国内远程手术提供了指导意义。同年,北京积水潭医院通过5G网络系统对12例患者施行机器人辅助胸腰椎椎弓根螺钉置入手术,该研究同时对山东、江苏患者实现“一对多”同时治疗,证实了中国境内5G网络在远程手术中的可行性及发展潜力。

国内远程手术进入5G模式后发展迅速,并在由单中心、少样本的探索模式向多中心、大样本的临床研究转型。2020年9月起,青岛大学附属医院牛海涛教授团队在动物实验和模拟时延的基础上,开展了大样本、多中心远程机器人辅助泌尿外科手术研究,目前已经完成肾根治性切除、膀胱根治性切除,肾上腺肿瘤切除等50余例手术,进一步证实了远程手术的安全性和可行性。

为了保证远程手术中低网络时延、高带宽等关键特征,越来越多的新型网络技术被应用到网络线路中维持手术的稳定性,其中多链路聚合传输技术为目前远程手术中较为成熟且广泛使用的网络技术。多链路聚合技术保证了远程手术的数据传输能力,即高宽带特征。在传统的链路层之上增添了一个虚拟层,该虚拟层实现了对数据帧的分发,这些数据帧通过轮转算法分发到各条链路中,成功将多条物理链路的传输带宽进行聚合,从而实现在同一个终端上带宽叠加的高速传送效果。应用程序和物理设备能按照原来的方式继续工作。多链路传输和单链路传输可以并存,可根据应用的实际需求选择多链路传输或单链路传输,因此具有较强的灵活性。作为组网方案的辅助技术,其为远程手术未来发展提供保障,特别是在5G网络普及之后拥有很大发展潜力。

随着机器人技术的不断创新、网络方案持续优化以及患者对远程手术的需求增加,尤其是在新型冠状病毒肺炎疫情尚未完全控制的现状下,远程手术已由科幻传说进入现实生活中。尽管现阶段远程手术局限于设备齐全、安全稳定的手术环境,但海上环境、战场环境、太空环境等复杂情况下的相关研究也在进行中,对网络及机器人等条件设施提出新的挑战。相信在不久的将来,随着5G网络普及化,广大患者可以将远程手术作为就诊治疗的选择。同时,患者也可以打破地域限制,选择自己信任的外地医师进行手术治疗,提高手术满意度。

目前远程手术推广存在众多困难,如国家层面缺少对远程手术相应法律及法规保障医患双方权益,传统就诊方式在众多患者中根深蒂固,远程手术费用目前尚无统一定价等。但随着远程手术体系不断成熟,人们对远程手术的认识及接受度不断地增加,国家对远程手术体制不断完善,相信在不久的将来,远程手术可以极大地提升患者的治疗满意率。

(李建民 孔康)

[1]BROWER,V.The cutting edge in surgery.Telesurgery has been shown to be feasible-now it has to bemade economically viable[J].Embo Reports,2002,3(4):300-301.

[2]BECKER R L,SPECHT C S,JONESR,et al.Use of remote video microscopy(telepathology)as an adjunct to neurosurgical frozen section consultation[J].Human Pathlogy,1993,24(8):909-911.

[3]SATAVA R M.Emerging medical applications of virtual reality:A surgeon's perspective[J].Artificial Intelligence in Medicine,1994,6(4):281-288.

[4]KAVOUSSIL R,MOORE R G,PARTIN AW,et al.Telerobotic assisted laparoscopic surgery:initial laboratory and clinical experience[J].Urology,1994,44(1):15-19.

[5]SCHULAM P G,DOCIMO S G,SALEHW,et al.Telesurgical mentoring.Initial clinical experience[J].Surg Endosc,1997,11(10):1001-1005.

[6]LEE B R,BISHOFF JT,JANETSCHEK G,et al.A novelmethod of surgical instruction:international telementoring[J].World JUrol,1998,16(6):367-370.

[7]MICALIS,VIRGILIG,VANNOZZIE,et al.Feasibility of telementoring between Baltimore(USA)and Rome(Italy):the first five cases[J].JEndourol,2000,14(6):493-496.

[8]CUBANO M,POULOSE B K,TALAMINIM A,et al.Long distance telementoring.A novel tool for laparoscopy aboard the USS Abraham Lincoln[J].Surg Endosc,1999,13(7):673-678.

[9]CHEAHW K,LEE B,LENZI JE,et al.Telesurgical laparoscopic cholecystectomy between two countries[J].Surg Endosc,2000,14(11):1085.

[10]MARESCAUX J,LEROY J,RUBINO F,et al.Transcontinental robot-assisted remote telesurgery:feasibility and potential applications[J].Ann Surg,2002,235(4):487-492.

[11]ANVARI M,MCKINLEY C,STEIN H.Establishment of the world's first telerobotic remote surgical service:for provision of advanced laparoscopic surgery in a rural community[J].Ann Surg,2005,241(3):460-464.

[12]NGUAN C Y,MORADY R,WANG C,et al.Robotic pyeloplasty using internet protocol and satellite network-based telesurgery[J].Int JMed Robot,2008,4(1):10-14.

[13]XU S,PEREZ M,YANG K,et al.Determination of the latency effects on surgical performance and the acceptable latency levels in telesurgery using the dV-Trainer( ® )simulator[J].Surg Endosc,2014,28(9):2569-2576.

[14]LACY A M,BRAVO R,OTERO-PIÑEIRO A M,et al.5G-assisted telementored surgery[J].Br JSurg,2019,106(12):1576-1579.

[15]ACEMOGLU A,PERETTIG,TRIMARCHIM,et al.Operating From a Distance:Robotic Vocal Cord 5G Telesurgery on a Cadaver[J].Ann Intern Med,2020,173(11):940-941.

[16]ZHENG J,WANG Y,ZHANG J,etal.5G ultra-remote robot-assisted laparoscopic surgery in China[J].Surg Endosc,2020,34(11):5172-5180.