|

10 |

进步是可持续的吗?虽然人类在健康、财富和粮食等方面捷报频传,但人们普遍认为,进步不会一直持续下去。当大量的人口充斥世界,肆无忌惮地挥霍地球的资源,用污染和垃圾弄脏自己的家园时,我们其实正在加速走向自然环境对我们的清算之日。即使人口过剩、资源枯竭和环境污染不把人类消灭,气候变化也会将我们终结。

正如上一章中对贫富差距的论述,我不会装作所有的趋势都积极利好,也不会假装我们面临的问题都微不足道。但是,我将提出一种思考这些问题的新思路,它不同于悲观的传统智慧及其所鼓励的激进主义或宿命论,而是提供另一种建设性的选择。该方法的核心观点是,只要有正确的知识,环境问题和其他问题一样可以得到解决。

诚然,不能想当然地认为环境问题确实存在。从个人的角度来看,地球近乎无限大,我们对它的影响几乎不值一提。但从科学的角度来看,这样的观点令人感到不安。在微观层面,污染物正暗暗毒害着我们的身体以及其他人类赖以生存的物种;而在宏观层面,虽然单次行为造成的影响可能难以察觉,但无数次行为的累加足以对生态环境造成悲剧性的破坏。从20世纪60年代开始,由于生态学、公共卫生、地球和大气科学等科学知识的进步和人类对自然的浪漫崇敬,环境保护运动蓬勃发展。该运动将地球的健康确立为人类议程上永久的优先事项。而且正如我们将看到的那样,该运动取得了重大的成就,值得赞扬。这是人类进步的另一种形式。

具有讽刺意味的是,传统环境保护运动中的许多声音拒绝承认上述的进步,甚至拒绝承认人类进步是一种有价值的愿景。在这一章中,我将提出一种新的环境保护主义理念,该理念与传统的环境保护主义具有共同的目标,也就是保护空气、水、物种和生态系统,但其基础是启蒙运动式的乐观主义,而非浪漫主义式的衰落主义。

从20世纪70年代开始,主流的环境保护运动就发展为绿色主义。这种思想可以在活跃人士的宣言中找到,比如阿尔·戈尔(Al Gore)

、大学炸弹客(Unabomber)

、大学炸弹客(Unabomber)

和教宗方济各。

和教宗方济各。

绿色主义思想始于一幅图片,画中的地球作为天真无邪的少女被人类的贪婪所玷污。正如方济各在他2015年的教皇通谕《赞美你》(

Laudato Si’/Praise to you

)中所说的那样:“我们共同的家就像我们共同生活的姐妹……现在,由于我们对她造成的伤害,她在向我们呼喊。”按照这种说法,我们对地球的伤害一直在无情地恶化:“地球,我们的家园,看起来正变得越来越像一堆巨大的污物。”

绿色主义思想始于一幅图片,画中的地球作为天真无邪的少女被人类的贪婪所玷污。正如方济各在他2015年的教皇通谕《赞美你》(

Laudato Si’/Praise to you

)中所说的那样:“我们共同的家就像我们共同生活的姐妹……现在,由于我们对她造成的伤害,她在向我们呼喊。”按照这种说法,我们对地球的伤害一直在无情地恶化:“地球,我们的家园,看起来正变得越来越像一堆巨大的污物。”

像许多世界末日运动一样,绿色主义伴随着厌世情绪,包括对饥荒漠不关心,令人毛骨悚然地沉溺于幻想一个人口更少的世界,以及将人类与害虫、病原体和癌症进行比较。例如,海洋守护者协会(Sea Shepherd Conservation Society)的保罗·沃森(Paul Watson)写道:“我们需要从根本上、巧妙地将全人类的人口减少到10亿以下……治疗人体癌症需要彻底和侵入式的治疗,因此,治疗生物圈中的人类病毒也需要彻底而有侵略性的方法。”

近来,诸多学者和其他相关人士倡导了另一种实现环境保护的方法,参与者包括约翰·阿萨福–阿贾伊(John Asafu-Adjaye)、杰西·奥苏贝尔、安德鲁·鲍尔姆福特(Andrew Balmford)、斯图尔特·布兰德、露丝·德弗里斯(Ruth DeFries)、南希·诺尔顿(Nancy Knowlton)、泰德·诺德豪斯(Ted Nordhaus)、迈克尔·谢伦伯格(Michael Shellenberger)等。这种方法被称为现代生态主义、实用生态主义、地球乐观主义、蓝绿运动或绿松石运动等,当然,我们也可以将之称为启蒙环境保护主义或人文环境保护主义。

现代生态主义的第一个认识是,根据热力学第二定律,一定程度的污染是不可避免的。当人们在他们的身体和家舍中利用能量创造和维持特殊的结构时,他们一定会以垃圾、污染或某种形式的混乱使环境中其他地方的熵增加。人类这个物种一直深谙此道,也正是这一点把我们与其他哺乳动物区别开来。事实上,人类从未与环境和谐相处过。当土著人第一次涉足某个生态系统时,他们往往会猎杀大型动物直至其绝种,并经常焚烧和砍伐大片森林。

保护运动背后也有肮脏的秘密:自然保护区往往是在当地的土著人被大量屠杀或被驱逐出境后建立起来的,包括美国的国家公园和东非的塞伦盖蒂草原。

保护运动背后也有肮脏的秘密:自然保护区往往是在当地的土著人被大量屠杀或被驱逐出境后建立起来的,包括美国的国家公园和东非的塞伦盖蒂草原。

环境历史学家威廉·克罗农(William Cronon)曾写道,“自然保护区”不是一个原始的避难所。

环境历史学家威廉·克罗农(William Cronon)曾写道,“自然保护区”不是一个原始的避难所。

当人类开始耕作时,他们变得更具破坏性。根据古气候学家威廉·拉迪曼(William Ruddiman)的说法,大约5 000年前亚洲开始进行水稻种植,在此过程中腐败的植被可能释放了大量的甲烷到大气中,从而改变了气候。“有一个很好的例子,”他说,“铁器时代甚至石器时代晚期的人们对地球景观的人均影响比一般现代人要大得多。”

正如斯图尔特·布兰德在第7章中所说,“自然农业”是一个自相矛盾的术语。每当他听到“纯天然食品”这个词时,他就忍不住要发牢骚:

正如斯图尔特·布兰德在第7章中所说,“自然农业”是一个自相矛盾的术语。每当他听到“纯天然食品”这个词时,他就忍不住要发牢骚:

对于生态学家来说,没有任何农业产品是天然的!你把一个运转良好的复杂生态系统,分割成长方形的方块,清理干净,然后将其捶打成想要的样子来轮作种植。你破坏它的草皮、将土地耕作平整、用大量的水持续灌溉。然后,你在这片土地上种满单一作物,这些植株严重受损、无法独立生活。每一株作物就像一个只有某一种技能的专家,狭隘而可悲,经过几千年的同系杂交成了遗传上的白痴!这些植物如此脆弱,它们不得不“驯化”人类,好让人们无止境地照顾它们!

现代生态主义运动的第二个认识是工业化给人类带来了好处。

它养活了数十亿人口、让预期寿命增加了一倍、极大地减少了贫困,而且通过用机器取代肌肉,它让废除奴隶制、解放妇女和教育儿童变得更为容易(见第7、15和17章)。它让人们可以在晚上读书、在喜欢的地方定居、在冬天保持温暖、开眼看世界,并且成倍地增加人与人之间的联系。这些馈赠的代价是环境污染和栖息地减少,而人类不得不在两者间进行权衡。正如经济学家罗伯特·弗兰克(Robert Frank)所言,环境中存在最佳污染量,就像你家里存在最佳灰尘量一样。越干净当然越好,可是我们不能牺牲生活中的其他一切来追求干净。

它养活了数十亿人口、让预期寿命增加了一倍、极大地减少了贫困,而且通过用机器取代肌肉,它让废除奴隶制、解放妇女和教育儿童变得更为容易(见第7、15和17章)。它让人们可以在晚上读书、在喜欢的地方定居、在冬天保持温暖、开眼看世界,并且成倍地增加人与人之间的联系。这些馈赠的代价是环境污染和栖息地减少,而人类不得不在两者间进行权衡。正如经济学家罗伯特·弗兰克(Robert Frank)所言,环境中存在最佳污染量,就像你家里存在最佳灰尘量一样。越干净当然越好,可是我们不能牺牲生活中的其他一切来追求干净。

现代生态主义的第三个认识是人类福祉与环境破坏之间的权衡可以通过技术进步来重新调整。如何以更少的污染和土地来获得更多的卡路里、流明、千焦、比特和公里本身就是一个技术问题,而且我们的世界正在越来越好地解决这个问题。与描述不平等的U形弧线相对应,经济学家们常提到的环境库兹涅茨曲线是经济增长的函数。在各国发展的初期,它们将经济增长的优先级置于美好的环境之上。但是,当国家变得更加富裕时,它们的重点就会转向环境。

如果人们只能以雾霾为代价才能买得起电力,他们就会忍受雾霾,但当他们能够同时负担得起电力和清洁空气时,人们会迫不及待地追求清洁的空气。随着技术的发展,汽车、工厂以及发电厂变得更加清洁,从而使清洁空气也变得更加便宜,所有这些情景正在加速成为现实。

如果人们只能以雾霾为代价才能买得起电力,他们就会忍受雾霾,但当他们能够同时负担得起电力和清洁空气时,人们会迫不及待地追求清洁的空气。随着技术的发展,汽车、工厂以及发电厂变得更加清洁,从而使清洁空气也变得更加便宜,所有这些情景正在加速成为现实。

经济增长不仅会通过技术进步,还会通过价值取向来改变环境库兹涅茨曲线的形状。某些对环境的担忧完全是实际的:人们抱怨他们的城市里有雾霾,或者绿化面积越来越少。但另一些担忧更多的是精神上的。黑犀牛的命运和我们的后代在2525年的福祉是重大的道德问题,但现在就担心这些问题未免有些奢侈。随着社会变得更加富裕,人们逐渐地不再担心餐桌上没有食物或晚上无瓦遮头,他们的价值观和需求会沿着阶梯上升,他们关注的问题会在空间和时间上扩大。政治学家罗纳德·英格尔哈特(Ronald Inglehart)和克里斯蒂安·韦尔策尔(Christian Welzel)利用“世界价值观调查”的数据发现,富裕和教育会培养出更具解放精神价值观的人,比如宽容、平等、思想和言论自由等,而这些人也更喜欢循环利用废品,更喜欢通过向政府和企业施压来保护环境。

生态悲观主义者往往通盘摒弃这种思维方式,认为这不过是一种“技术将会拯救我们”的“信仰”。其实,这只是悲观者的怀疑论,怀疑现状将使我们在劫难逃,怀疑知识将停滞在它的当前状态,怀疑无论外界如何变化,人们都将机械地坚持当前的行为模式。事实上,对“停滞”的天真信仰曾多次引发了环境恶化将导致世界末日的预言,而这些预言无一兑现。

第一种末世“预言”是“人口爆炸”。正如我们在第7章中所见,这颗炸弹已经自己拆除了引信。当国家变得更富裕、人民受教育程度更高时,就会经历人口统计学家所说的人口结构转变。

首先,随着营养和健康状况的改善,死亡率会下降。这确实会使人口增加,但这并不是什么值得哀叹的事情:按照约翰·努尔贝里的说法,这并不是因为贫穷国家的人们开始像兔子一样繁殖,而是因为他们不再像蝼蚁一样死去。在任何情况下,增长都是暂时的:出生率达到峰值,之后就会下降。原因至少有两个:父母不再大量生育子女以防有些孩子夭折;而妇女如果接受了更好的教育,也会选择晚婚晚育。

首先,随着营养和健康状况的改善,死亡率会下降。这确实会使人口增加,但这并不是什么值得哀叹的事情:按照约翰·努尔贝里的说法,这并不是因为贫穷国家的人们开始像兔子一样繁殖,而是因为他们不再像蝼蚁一样死去。在任何情况下,增长都是暂时的:出生率达到峰值,之后就会下降。原因至少有两个:父母不再大量生育子女以防有些孩子夭折;而妇女如果接受了更好的教育,也会选择晚婚晚育。

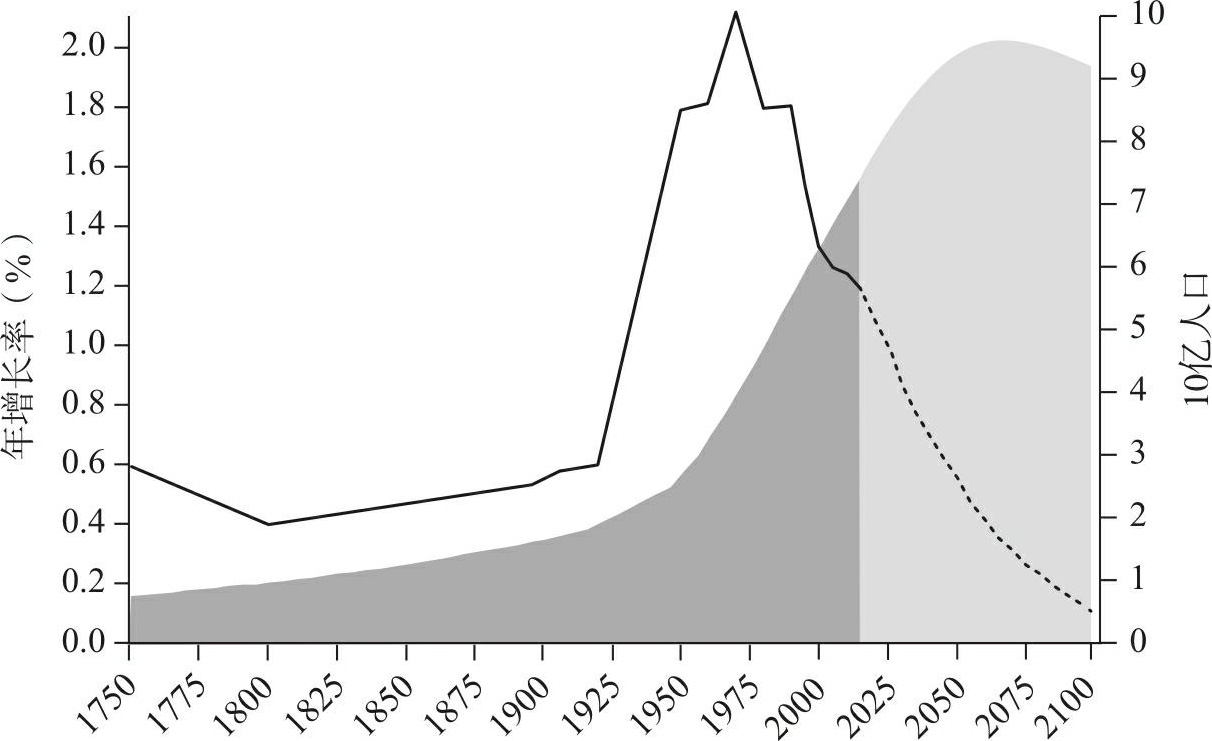

图10-1显示,世界人口增长率在1962年达到每年2.1%的峰值,2010年下降到1.2%,到2050年可能要降到0.5%以下,到2070年左右则接近零,预计届时人口总数将趋于平稳,然后下降。欧洲和日本等发达地区的生育率下降最为明显,但常常让人口统计学家感到意外的是,生育率在世界其他地区可能会骤降。

图10-1 人口与人口增长(1750—2015年,预测到2100年)

资料来源: Our World in Data ,Oritz-Ospina & Roser 2016d。1750—2015年:United Nations Population Division和History Database of the Global Environment(HYOE),PBL Netherlands Enviromental Assessment Agency(未注明日期)。2015年后:预测年增长率与1750—2015年数据来源相同。人口数量预测值见国际应用系统分析研究所,中期预测(加总各个国家预测值且考虑教育的影响),Lute,Butz & Samir 2014。

第二种末世“预言”是20世纪60年代出现的恐慌:世界上的资源将会耗尽。但资源不会枯竭。20世纪80年代来了又走,也没见饥荒让数千万美国人和全世界数十亿人口挨饿。1992年过去了,1972年的畅销书《增长的极限》(

The Limits to Growth

)和与之类似的批评中所作的预测并未成为现实,世界并没有耗尽铝、铜、铬、金、镍、锡、钨或锌。1980年,生物学家保罗·艾里奇曾高调地与经济学家朱利安·西蒙(Julian Simon)打赌,称到20世纪80年代末,这些金属中的5种将变得更加稀缺,因而变得更加昂贵,结果他输掉了全部5场赌局。事实上,今天的大多数金属和矿物都比1960年更便宜。

从20世纪70年代到21世纪初,新闻杂志不时地在封面上刊登汽车油表的指针指向“空”的漫画,对世界石油供应紧张进行报道。2013年,《大西洋月刊》刊登了一篇关于水力压裂法技术革命的封面故事,标题是《我们永远不会耗尽石油》( We Will Never Run Out of Oil )。

还有稀土,如钇、钪、铕和镧等,你可能在化学课上的元素周期表中见过或是在音乐家汤姆·莱勒的歌曲《元素》( The Elements )中听到过。这些金属是磁铁、荧光灯、显示屏、催化剂、激光、电容器、光学玻璃和其他高科技产品和应用中重要的组成部分。曾经有人警告我们,当稀土开始耗尽时,世界将会出现严重的稀土短缺,技术产业将崩溃,也许还要发生稀土战争。

这就是导致20世纪末铕矿大危机的原因,当时世界耗尽了彩色电视机和电脑显示器阴极射线管中红色荧光点的关键成分。社会分成了两派:富人们囤积着最后一台能用的彩电,而愤怒的穷人们只能被迫接受黑白电视。什么,你从没听说过吗?这种危机实际上从未发生。原因之一是阴极射线管被液晶显示器取代,而液晶显示器是由普通的元素制成。

那稀土战争呢?事实上,当主要稀土供应国削减稀土出口时,其他国家开始从自己的矿中开采稀土,从工业废料中回收稀土,并对产品进行再设计使产品不再需要稀土。

那稀土战争呢?事实上,当主要稀土供应国削减稀土出口时,其他国家开始从自己的矿中开采稀土,从工业废料中回收稀土,并对产品进行再设计使产品不再需要稀土。

当对资源短缺引发世界末日的预言一而再、再而三地落空时,人们不得不得出结论,要么是人类像好莱坞动作片主角一样一次又一次奇迹般地逃出生天,要么是预言资源短缺将引起世界末日的想法本身存在缺陷。其实,这一缺陷已被多次指出。

人类不会像奶昔中的吸管那样从地球中吸取资源,直到咕咕的响声告诉你杯子已经空了。相反,当最容易获取某种资源的供应变得更加稀缺时,它的价格就会上涨,从而鼓励人们去保护它,去开发较不易获取的矿藏,或者去寻找更便宜、更丰富的替代品。

人类不会像奶昔中的吸管那样从地球中吸取资源,直到咕咕的响声告诉你杯子已经空了。相反,当最容易获取某种资源的供应变得更加稀缺时,它的价格就会上涨,从而鼓励人们去保护它,去开发较不易获取的矿藏,或者去寻找更便宜、更丰富的替代品。

事实上,认为人们“需要资源”本身就是一种谬误。

人们需要的只是“手段”,可以种出粮食、四处移动、照亮房间、显示信息,以及其他可以获得幸福的“手段”。人们可以用“想法”来满足这些需求:用食谱、公式、技术、蓝图和算法来操纵物质世界以得到他们想要的东西。人的头脑拥有递归组合的能力,可以探索无限的思想空间,而不受地面上任何特定物质的数量的限制。当一种想法不再起作用时,另一种想法就会取代它。这并不违反事物运行的规律,反而是遵守了规律。为什么自然法则就只能允许一种物理上可能的方式来满足人类的某种欲望呢?难道不能有更多的方法吗?

人们需要的只是“手段”,可以种出粮食、四处移动、照亮房间、显示信息,以及其他可以获得幸福的“手段”。人们可以用“想法”来满足这些需求:用食谱、公式、技术、蓝图和算法来操纵物质世界以得到他们想要的东西。人的头脑拥有递归组合的能力,可以探索无限的思想空间,而不受地面上任何特定物质的数量的限制。当一种想法不再起作用时,另一种想法就会取代它。这并不违反事物运行的规律,反而是遵守了规律。为什么自然法则就只能允许一种物理上可能的方式来满足人类的某种欲望呢?难道不能有更多的方法吗?

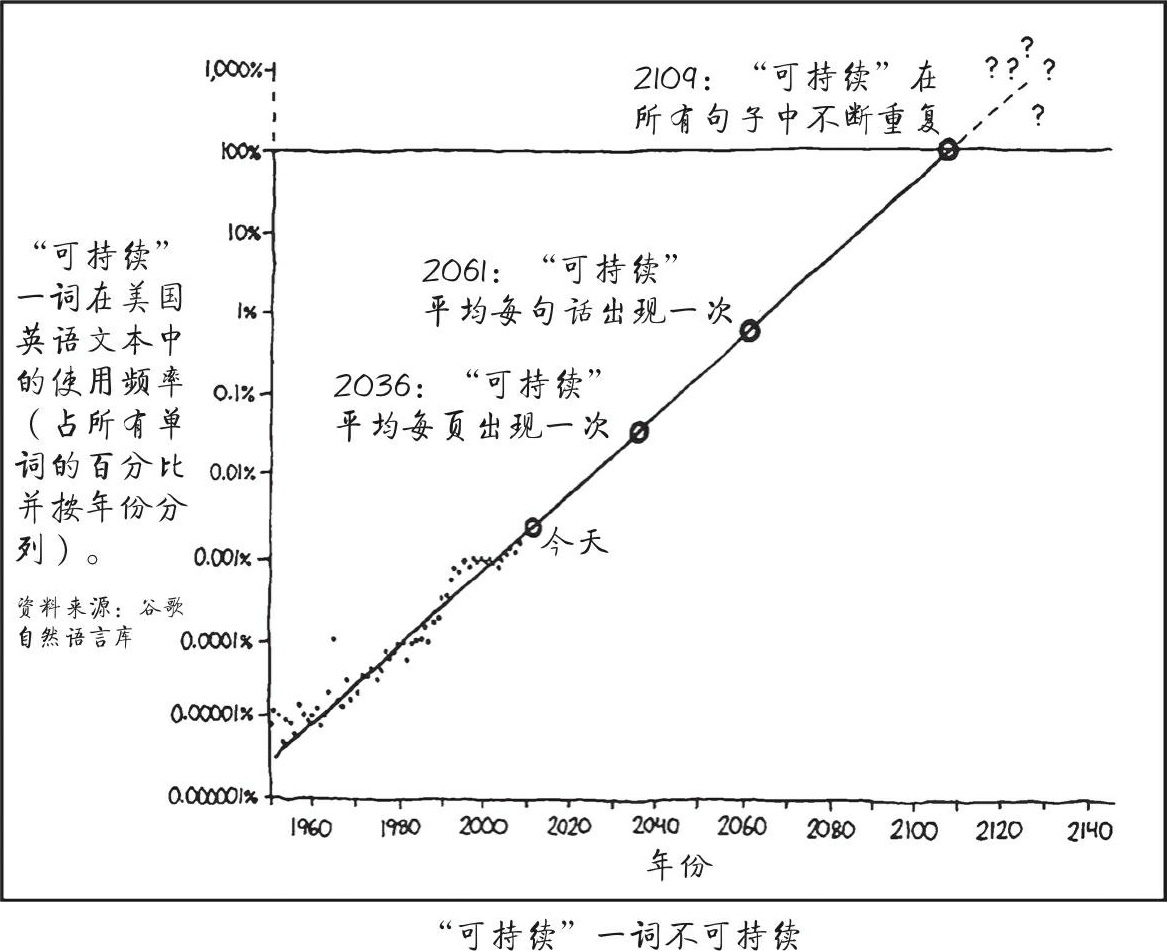

诚然,这种思维方式与“可持续性”的伦理观格格不入。在图10-2中,漫画家兰德尔·门罗(Randall Munroe)说明了这个时髦词语和神圣价值所存在的问题。可持续性理论假定某种资源现在的消耗速率会延伸到未来,直到达到上限为止。这意味着,我们必须转而使用可再生资源,因为可再生资源可以按照我们使用的速率无限地得到补充。事实上,社会总是早在旧资源耗尽之前就将之放弃转而使用更好的资源。人们常说,并不是因为世界上的石头都用完了,所以石器时代才会结束,能源也是如此。杰西·奥苏贝尔指出:“当世界转向煤炭时,大量的木材和干草仍有待开发利用。当煤炭储备依然充足时,石油已开始崛起。现在,石油资源依然丰富,而甲烷(天然气)的使用已开始增加。”

可以预见的是,在最后一立方米天然气燃烧成蓝色火焰之前,天然气也会被更低碳的能源所取代。

可以预见的是,在最后一立方米天然气燃烧成蓝色火焰之前,天然气也会被更低碳的能源所取代。

图10-2 可持续性(1955—2109年)

资料来源:Randall Munroe,XKCD。感谢:Randall Munroe,xkcd.com。

正如我们在第7章中所见,尽管从没有哪种耕作方法能够不断持续下去,粮食的供应照样呈指数级增长。在《大齿轮:面对自然危机,人类如何繁荣昌盛》( The Big Ratchet : How Humanity Thrives in the Face of Natural Crisis )一书中,地理学家露丝·德弗里斯将发展的顺序描述为“齿轮–斧头–转轴”。人类发现更高产的农耕方法,在这一“齿轮”的带动下,人口数量随之上升。如果农耕方法跟不上需求或者产生令人不快的副作用,那么“斧头”就会劈下来,使人口减少。然后,人类会沿着“转轴”转向另一种新的方法。

在不同的时期,农民曾选择不同的农耕技术,比如刀耕火种的开荒、夜香(人类粪便的委婉说法)、作物轮作、鱼鸟粪、硝石、野牛骨粉、化肥、杂交作物、杀虫剂和绿色革命。

未来的技术可能包括转基因生物、水培法、气培法、城市垂直农场、机器人收割、用试管培植肉类、全球定位系统及生物感应器支持的人工智能算法、从污水中回收利用能量及化肥、以豆腐而非小鱼为饲料的水产养殖等等。只要人类可以放飞自己的聪明才智,谁知道还会发生什么呢?

未来的技术可能包括转基因生物、水培法、气培法、城市垂直农场、机器人收割、用试管培植肉类、全球定位系统及生物感应器支持的人工智能算法、从污水中回收利用能量及化肥、以豆腐而非小鱼为饲料的水产养殖等等。只要人类可以放飞自己的聪明才智,谁知道还会发生什么呢?

尽管水资源是人类永远不可或缺的资源,但如果农民使用以色列式的精准滴灌,他们就可以节约大量的用水。而且如果世界可以开发出丰富的无碳能源(我们稍后会探讨这个话题),那么人类就可以通过淡化海水来获得水资源。

尽管水资源是人类永远不可或缺的资源,但如果农民使用以色列式的精准滴灌,他们就可以节约大量的用水。而且如果世界可以开发出丰富的无碳能源(我们稍后会探讨这个话题),那么人类就可以通过淡化海水来获得水资源。

20世纪70年代绿色主义所预言的灾难不仅没有发生,认为不可能实现的技术进步却成功了。随着世界变得更加富裕,环境曲线达到顶峰,自然环境开始改善。

教宗方济各所说的“堆积的污秽”成了过时的看法,就好像一觉醒来回到了1965年,而在那个年代,烟囱里喷着浓烟、污水如瀑布般奔涌、河水点火就着、关于纽约人不喜欢呼吸看不见的空气的笑话广为流传。

教宗方济各所说的“堆积的污秽”成了过时的看法,就好像一觉醒来回到了1965年,而在那个年代,烟囱里喷着浓烟、污水如瀑布般奔涌、河水点火就着、关于纽约人不喜欢呼吸看不见的空气的笑话广为流传。

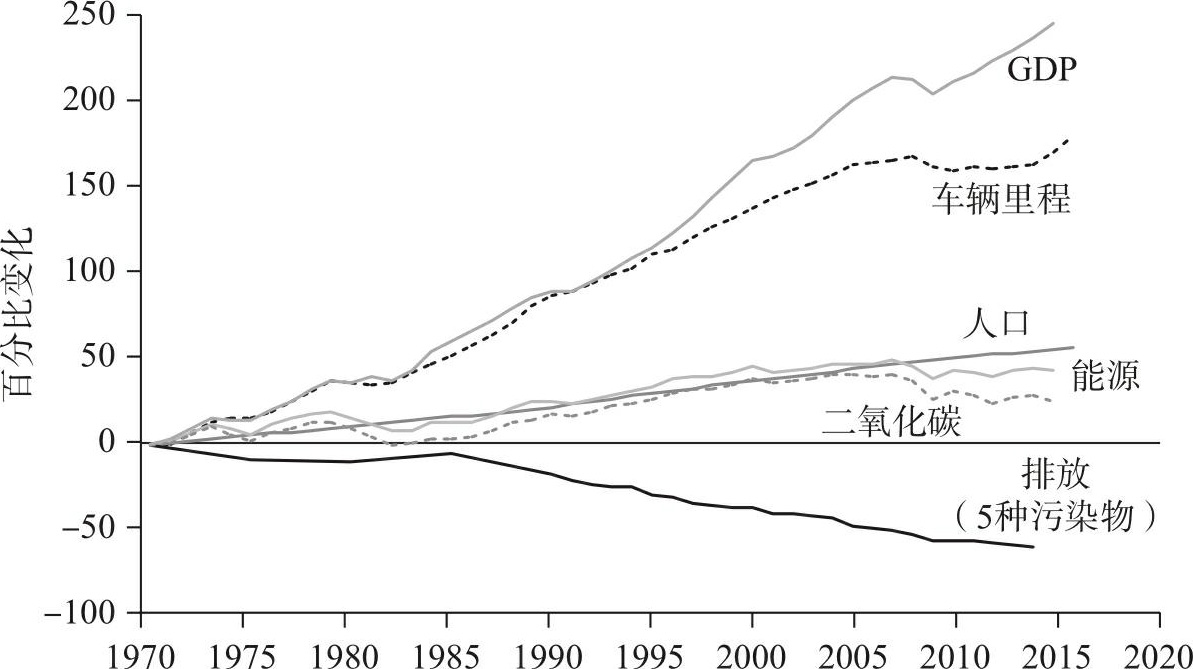

图10-3显示,自1970年美国环境保护局(Environmental Protection Agency)成立以来,美国已将5种空气污染物的排放量减少了近2/3。在同一时期,不仅人口增长了40%以上,而且人均驾车里程数增长为以前的两倍,富裕程度变为以前的2.5倍。能源的使用已经稳定下来,二氧化碳的排放甚至也出现了拐点,随后本章将继续探讨这一话题。这种下降反映的不仅只是重工业向发展中国家的转移,相反,它们主要反映了能源使用效率和排放控制方面的进步,因为大部分的能源使用和碳排放来自运输、取暖和发电,而对于国家来说,这些行业无法外包。这些分化的曲线既反驳了传统的环保主张,即只有倒退才能遏制污染,也驳斥了传统的右翼主张,即环境保护必须牺牲经济增长和人民的生活水平。

图10-3 美国污染、能源和增长(1970—2015年)

资料来源:US Environmental Protection Agency 2016,数据基于以下来源。GDP:Bureau of Economic Analysis。车辆里程:Federal Highway Administration。人口:US Census Bureau。能源消耗:US Department of Energy。二氧化碳:US Greenhouse Gas Inventory Report。排放(一氧化碳、氮氧化物、小于10微米的微粒物质、二氧化硫和挥发性有机化合物):EPA。

许多进步之处肉眼即可见到。现在的城市很少会笼罩在紫色或棕色的薄雾中。伦敦不再是雾都,曾经的烟雾,实际上是煤烟,永远留在了印象派绘画、哥特式小说、格什温歌曲和雨衣品牌中。沉寂的城市水道重获生机,引来了鱼、鸟、水生哺乳动物,有时还有游泳者。这些水道包括普吉特湾、切萨皮克湾、波士顿港、伊利湖以及哈德逊河、波托马克河、芝加哥河、查尔斯河、塞纳河、莱茵河以及曾被本杰明·迪斯雷利形容为“如地狱般散发着难以形容和无法忍受的恐怖的水沟”的泰晤士河。

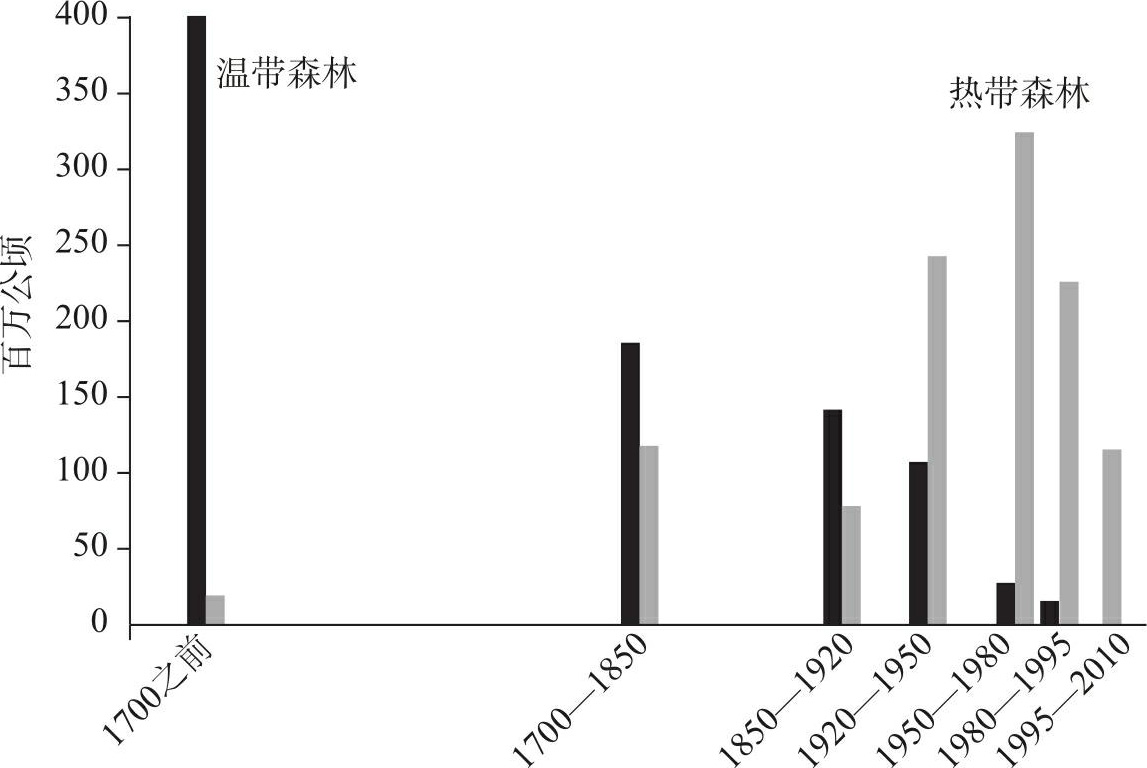

郊区居民又能看到狼、狐狸、熊、短尾猫、獾、鹿、鹗、野火鸡和秃鹰了。随着农业变得更为高效(见第7章),农田退耕还林成了温带森林。对于徒步旅行者而言,当他跑过新英格兰的一片林地时,突然撞上一堵石墙,他就会明白退耕还林是怎么回事了。尽管热带森林仍在以惊人的速度被砍伐,但从20世纪中叶到21世纪初,森林砍伐的速度下降了2/3(如图10-4)。

世界上最大的热带森林亚马孙森林的砍伐率在1995年达到峰值,从2004年到2013年下降了4/5。

世界上最大的热带森林亚马孙森林的砍伐率在1995年达到峰值,从2004年到2013年下降了4/5。

图10-4 森林砍伐(1700—2010年)

资料来源:United Nations Food and Agriculture Organization 2012,p.9。图中的数据柱表示的是不同持续年份的砍伐总数,因此相互之间不具有可比性。

虽然发生较晚,但作为一种迹象,热带地区森林砍伐的减少表明环境保护正从发达国家延伸到世界其他地区。世界在环保方面的进展可在“环境绩效指数”的报告卡片中加以跟踪,该报告综合了空气、水、森林、渔业、农场和自然栖息地质量等多个指标。该报告在10年或更长的时间里持续跟踪了180个国家的情况,除两个国家外,所有国家都有所改善。

平均来说,越富裕的国家,其环境越清洁:北欧国家最清洁;阿富汗、孟加拉国和几个撒哈拉以南非洲国家的情况最糟糕。最致命的两种污染形式,污染的饮用水和室内烹饪烟雾依然困扰着贫穷国家。

但是,随着贫穷国家在最近几十年变得更加富裕,它们正在摆脱这些不利因素:饮用受污染饮用水的世界人口比例下降了5/8,吸入厨房烟雾的比例下降了1/3。

但是,随着贫穷国家在最近几十年变得更加富裕,它们正在摆脱这些不利因素:饮用受污染饮用水的世界人口比例下降了5/8,吸入厨房烟雾的比例下降了1/3。

正如英迪拉·甘地(Indira Gandhi)所说:“贫困才是最大的污染源。”

正如英迪拉·甘地(Indira Gandhi)所说:“贫困才是最大的污染源。”

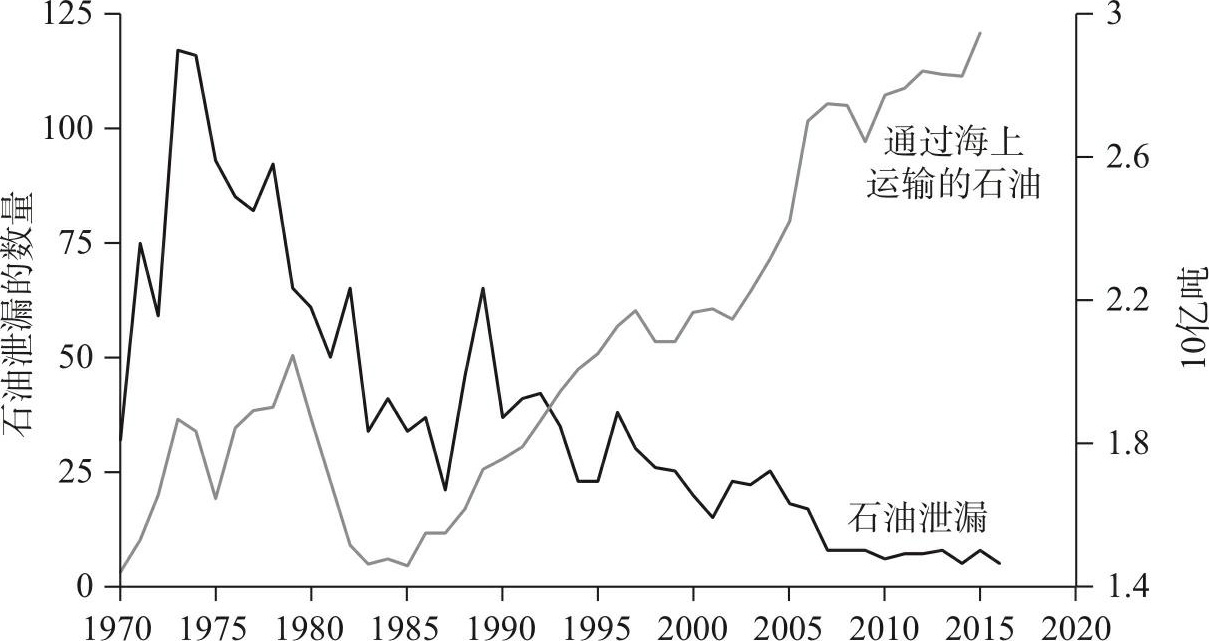

环境污染的典型事件是油轮泄漏事故。大量石油泄漏使天然海滩上包裹了一层有毒的黑色污泥,沾污了海鸟的羽毛和水獭、海豹的皮毛。最臭名昭著的油轮泄漏事故要数1967年的“托利·卡尼翁”号(Torrey Canyon)事件和1989年的“埃克森·瓦尔迪兹”号(Exxon Valdez)事件。这些事故在我们的集体记忆中挥之不去,但很少有人意识到海上石油运输已变得安全很多。图10-5显示,每年原油泄漏事故的数量从1973年的100多起下降到2016年的5起,其中重大泄漏事故的数量从1978年的32起下降到2016年的1起。该图还显示,虽然石油泄漏变少,但海上运输的石油却变多了;交叉曲线提供了更多的证据,证明环境保护与经济增长是相容的。

图10-5 石油泄漏(1970—2016年)

资料来源: Our World in Data ,Roser 2016r,数据基于International Tanker Owners Pollution Federation。漏油事故是指所有造成至少7吨石油泄漏的事件。石油运输包括“原油、成品油和天然气的总装船量”。

石油公司想要减少油轮泄漏事故并不是什么秘密,因为它们的利益和保护环境是一致的:石油泄漏是一场公共关系灾难(尤其是当公司的名字就印在破裂的船上时),会带来巨额罚款,当然也会浪费宝贵的石油。更有趣的是,这些公司在很大程度上取得了成功。技术遵循学习曲线,随着时间的推移变得更加安全,因为技术专家会弥补设计中最危险的漏洞(我们将在第12章中讨论这一点)。但人们在记住事故的同时,却没有意识到越来越多的技术进步。不同的技术进步按不同的时间表发生:2010年,当海运漏油事故降至历史最低水平时,固定钻井平台发生了史上第三大最严重的漏油事件,也就是墨西哥湾的“深水地平线”(Deepwater Horizon)事故。这一事故反过来推动了防井喷装置和钻井设计、监测、控制的新规定的出台。

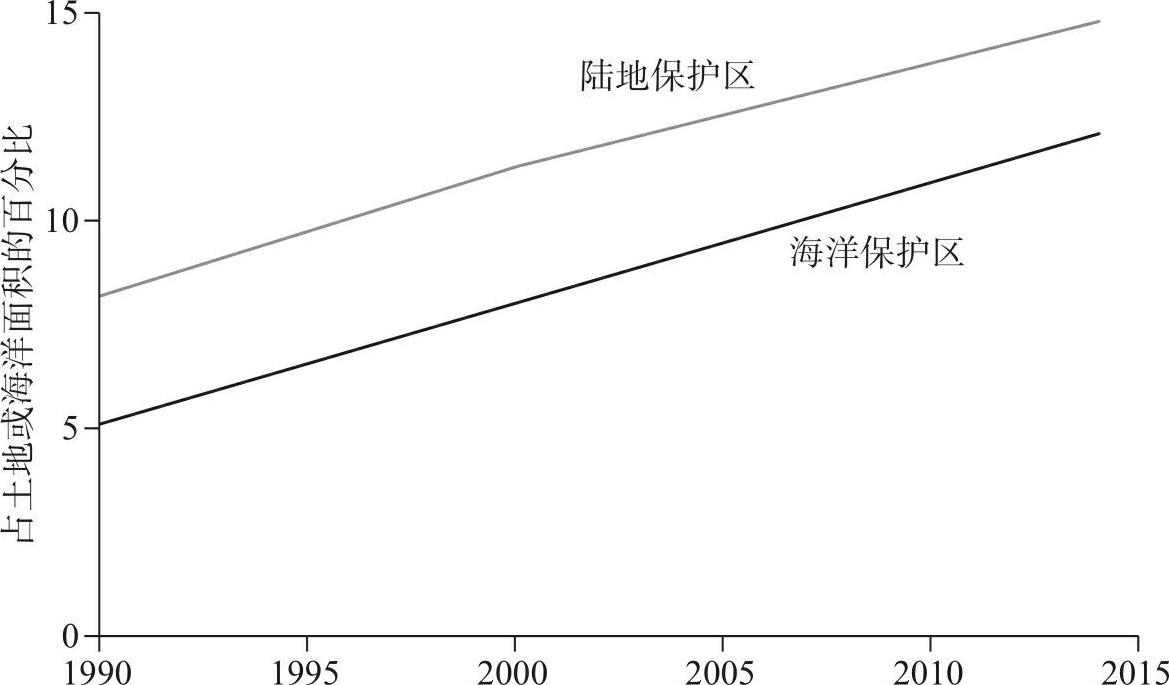

此外,整片整片的陆地和海洋被保护起来,不再允许人类开发利用。自然保护专家们一致认为,虽然目前受保护的区域还不够多,但发展势头迅猛。图10-6显示,地球上作为国家公园、野生动物保护区和其他保护区的土地比例从1990年的8.2%增长到了2014年的14.8%,覆盖的区域是美国国土面积的两倍。海洋保护区也在增加,在同一时期内增长了一倍以上,目前覆盖了世界上12%以上的海洋。

图10-6 保护区增长(1990—2014年)

资料来源:World Bank 2016h、2017,数据基于United Nations Environment Programme和World Conservation Monitoring Centre,经World Resources Institute编辑。

归功于对栖息地的保护和有针对性的环保努力,人类已经从灭绝的边缘拯救了许多受人喜爱的物种,其中包括信天翁、神鹫、海牛、羚羊、大熊猫、犀牛、塔斯马尼亚袋獾和老虎等。根据生态学家斯图尔特·皮姆(Stuart Pimm)的说法,鸟类灭绝的概率已经降低了75%。

尽管许多物种仍处于危险之中,但一些生态学家和古生物学家认为,人类正在造成二叠纪和白垩纪那样大规模物种灭绝的说法有些危言耸听。正如斯图尔特·布兰德所说:“具体的野生动物问题无穷无尽,但经常性地将它们描述为种族灭绝危机导致了一种普遍的恐慌,即自然已极其脆弱或已变得无可救药、千疮百孔。而事实远非如此。大自然作为一个有机的整体像以往一样稳健,也许比以往更稳健。只有与大自然的稳定性合作,才能有效实现环境保护的目标。”

尽管许多物种仍处于危险之中,但一些生态学家和古生物学家认为,人类正在造成二叠纪和白垩纪那样大规模物种灭绝的说法有些危言耸听。正如斯图尔特·布兰德所说:“具体的野生动物问题无穷无尽,但经常性地将它们描述为种族灭绝危机导致了一种普遍的恐慌,即自然已极其脆弱或已变得无可救药、千疮百孔。而事实远非如此。大自然作为一个有机的整体像以往一样稳健,也许比以往更稳健。只有与大自然的稳定性合作,才能有效实现环境保护的目标。”

其他方面的改进,其规模覆盖全球。1963年的条约禁止了大气层核试验,消除了最可怕的污染形式——放射性尘埃,并证明即使没有统一的世界政府,世界各国也能就保护地球的措施达成一致。自那时以来,全球合作还有效应对了其他几项挑战。20世纪80年代和90年代签署了关于减少硫排放和其他形式的“远距离跨国空气污染”的国际条约,帮助世界消除了酸雨的威胁。

1987年,197个国家批准了禁止使用含氯氟烃的禁令,归功于此,臭氧层预计将在21世纪中叶愈合。

1987年,197个国家批准了禁止使用含氯氟烃的禁令,归功于此,臭氧层预计将在21世纪中叶愈合。

我们将会看到,这些措施的成功为2015年历史性的关于应对气候变化的《巴黎协定》(

Paris Agreement

)奠定了基础。

我们将会看到,这些措施的成功为2015年历史性的关于应对气候变化的《巴黎协定》(

Paris Agreement

)奠定了基础。

与所有进步的表现一样,关于环境状况改善的报告常常会遭遇民众的愤怒和质疑。许多衡量环境质量的指标都在改善,但这并不意味着一切都万事大吉,环境自己会变得越来越好,或者我们可以坐下来休息放松了。对于今天得以享有的更为清洁的环境,我们必须感谢过去的人们为了寻求改善环境而发声呐喊、采取行动、制定法律法规、订立条约和集思广益地开发新技术。

我们将需要更多这样的行动来维持已经取得的进展,防止逆转(特别是在特朗普总统任期内),并将我们的行动范围扩大到我们仍然面临的恶劣问题之上,例如海洋环境以及日益凸显的大气温室气体排放问题。

我们将需要更多这样的行动来维持已经取得的进展,防止逆转(特别是在特朗普总统任期内),并将我们的行动范围扩大到我们仍然面临的恶劣问题之上,例如海洋环境以及日益凸显的大气温室气体排放问题。

但是,基于许多原因,现在是时候停止演出所谓的道德剧了。在这样的剧目中,现代人是卑鄙而残暴的种族,是掠夺者;除非退回到工业革命前,放弃技术进步,回归与自然的苦行式的和谐,否则人类将会加速“末日审判”的到来。相反,我们可以把环境保护看作一个需要解决的问题:人们怎样才能以尽可能少的污染和自然栖息地的损失过上安全、舒适、刺激的生活呢?面对这一问题,现在远非自鸣得意之时,我们所取得的进展鼓励我们要再接再厉,取得更大的进步。报告还指出了推动这一进步的各种力量。

关键之一是削弱生产力与资源的关联:使人类从更少的物质和能量中获得更多的好处。这意味着人类需要从高生产密度中获取额外的收益。

随着农业变得更加集约化,人们通过培育或改造作物,用更少的土地、水和肥料来生产更多的蛋白质、卡路里和纤维,有了富余的田地,就能退耕还林,使之恢复成自然栖息地。现代生态学家指出,所谓的有机农业,每生产一公斤食物却需要更多的土地,既不绿色环保,也不可持续。随着人们搬到城市,他们不仅解放了农村的土地,而且需要更少的资源来通勤、建筑和取暖,因为一个人的天花板就是另一个人的地板。木材可以从密植的人工林中砍伐收获,这些人工林的产量是天然林的5至10倍,因此林地得到解放,林中栖息的鸟兽鱼虫可以自由自在地生长。

随着农业变得更加集约化,人们通过培育或改造作物,用更少的土地、水和肥料来生产更多的蛋白质、卡路里和纤维,有了富余的田地,就能退耕还林,使之恢复成自然栖息地。现代生态学家指出,所谓的有机农业,每生产一公斤食物却需要更多的土地,既不绿色环保,也不可持续。随着人们搬到城市,他们不仅解放了农村的土地,而且需要更少的资源来通勤、建筑和取暖,因为一个人的天花板就是另一个人的地板。木材可以从密植的人工林中砍伐收获,这些人工林的产量是天然林的5至10倍,因此林地得到解放,林中栖息的鸟兽鱼虫可以自由自在地生长。

为实现以上所有的进步,地球的另一位朋友也在帮忙出力,即“去物质化”(dematerialization)。技术的进步使我们能够用更少的资源做更多的事情。一听苏打水饮料的铝罐过去重85克,现在不到14克重。移动电话使人们不再需要密集的电线杆和蜿蜒的电话线。通过用比特取代原子,数字革命正在将我们眼前的世界去物质化。我的音乐收藏曾是黑胶唱片,堆起来有几立方米,随后变成了体积仅有几立方厘米的光盘,然后变成了不占任何空间的MP3文件。报纸杂志曾在我的公寓里堆积如山,如今一台iPad即可取而代之。我的笔记本电脑上有1TB的存储空间,我再也不用成箱成箱地买纸了。

想想一部智能手机能节省多少塑料、金属和纸张,能取代多少种拥有40多年历史的各类消费品,包括电话、答录机、电话簿、照相机、摄像机、录音机、收音机、闹钟、计算器、字典、名片分录器、日历、街道地图、手电筒、传真和指南针,甚至包括节拍器、室外温度计和水平仪等。

数字技术还使共享经济成为可能,从而使世界实现去物质化,这样汽车、工具和卧室就不必在大部分时间里大量闲置。广告分析师罗里·萨瑟兰(Rory Sutherland)指出,社会地位标准的变化也在帮助去物质化。

今天伦敦最昂贵的地产对维多利亚时期的富人来说似乎是难以想象的逼仄,但现在的市中心比郊区要时尚多了。社交媒体鼓励年轻人展示他们的经历,而非炫耀他们的汽车和衣柜;新的潮流让年轻人通过对啤酒、咖啡和音乐等方面的品味来显示自己的与众不同。“海滩男孩”和《美国风情画》(

American Graffiti

)的时代已经结束,美国18岁的孩子中现在有一半没有驾照。

今天伦敦最昂贵的地产对维多利亚时期的富人来说似乎是难以想象的逼仄,但现在的市中心比郊区要时尚多了。社交媒体鼓励年轻人展示他们的经历,而非炫耀他们的汽车和衣柜;新的潮流让年轻人通过对啤酒、咖啡和音乐等方面的品味来显示自己的与众不同。“海滩男孩”和《美国风情画》(

American Graffiti

)的时代已经结束,美国18岁的孩子中现在有一半没有驾照。

20世纪70年代能源危机后,“石油峰值”(Peak Oil)的说法流行起来,该词指世界油气产量达到顶峰的年份。杰西·奥苏贝尔指出,由于人口结构变化、人口密度增加和去物质化,我们可能已经到达了儿童峰值、耕地峰值、木材峰值、纸张峰值和汽车峰值等。事实上,我们可能正在达到“物品峰值”:在奥苏贝尔研究过的100种商品中,有36种在美国的绝对使用量已经达到顶峰,另有53种可能会下降(包括水、氮和电),只剩下11种还在增长中。英国人也达到了物品峰值,他们的年人均材料使用量从2001年的每人15.1吨减少到了2013年的10.3吨。

这些引人注目的趋势不需要强制、立法或教化来引导;一切都在人们自愿选择如何生活的过程中自发地发生。当然,这些趋势并不是说环境立法可有可无。从各方面来看,环境保护机构、强制的能源标准、濒危物种保护措施以及国内和国际关于清洁空气和用水的立法都产生了巨大的积极影响。

但这些现象表明,现代化的浪潮并没有席卷着人类走向对资源更不可持续的利用。某些技术的进步,特别是信息技术,正在将人类的繁荣昌盛与对物质资源的利用脱钩。

但这些现象表明,现代化的浪潮并没有席卷着人类走向对资源更不可持续的利用。某些技术的进步,特别是信息技术,正在将人类的繁荣昌盛与对物质资源的利用脱钩。

正如我们不能接受“人类在无情地掠夺、榨干环境”的说法一样,我们也绝不能接受“只要照现在这样去做,环境的各个部分都会改善变好”。不管事实是充满希望还是令人警醒,开明的环境保护主义者必须直面现实,而下面的事实无疑给人们拉响了警报——温室气体对地球气候的影响。

每当我们燃烧木材、煤炭、石油或天然气时,燃料中的碳就会被氧化形成二氧化碳,而二氧化碳会飘散到大气中。尽管一些二氧化碳会溶解在海洋中、与岩石矿物发生化合反应,或者被光合植物吸收,但这些天然碳汇(natural sinks)无法消纳我们每年排放到大气中的380亿吨二氧化碳。由于石炭纪时期沉积的10亿吨碳在燃烧的烟雾中重新排放,大气中的二氧化碳浓度从工业革命前的0.027%上升到了现在的大于0.04%。

由于二氧化碳就像温室里的玻璃一样,阻挡了地球表面的热量辐射,全球平均气温随之上升了约0.8℃。2016年是有记录以来最热的一年,2015年排在第二位,2014年排在第三位。气候变暖的原因还包括:可以吸收二氧化碳的森林被砍伐、天然气井漏气释放了甲烷(一种更强的温室气体)、永久冻土融化以及养殖业中牛的排放。如果白色、可以反射热量的雪和冰被暗色、吸热的土地和海水所取代,如果永久冻土加速融化,如果更多的水蒸气(另一种温室气体)被排放到空气中,那么失控的正反馈回路就会形成,气候会变得更暖。

如果温室气体的排放继续下去,到21世纪末,地球的平均温度将上升到至少高于工业化前水平的1.5℃,甚至可能上升到高于4℃或者更高的水平。这将导致更频繁和更严重的热浪、湿润地区更多的洪水、干燥地区更多的干旱、更猛烈的风暴、更严重的飓风、温暖地区作物产量下降、更多物种灭绝、珊瑚礁消失(因为海水将变得更暖、酸性更强)。

同时,冰川融化和海水扩张将造成海平面平均上升0.7~1.2米。自1870年以来,海平面已经上升了近21厘米,而且上升速度似乎正在加快。低洼地区将被洪水淹没,岛国将消失在海浪中,大片农田将不再适合耕种,数百万人将流离失所。这种影响在22世纪及以后可能会变得更糟,理论上甚至可能会引发巨变,比如墨西哥湾流的改道(这将把欧洲变成西伯利亚)或南极冰盖的崩塌。普遍认为,上升2℃是世界能够接受的合理水平,而上升4℃,用世界银行2012年的一份报告中的话来讲,“绝对不能允许这种情况发生”。

为了将气温上升保持在2℃或更低,到21世纪中叶,世界必须将温室气体排放量减少至少一半或以上,并在22世纪之前彻底停止排放温室气体。

这一挑战非常艰巨。化石燃料提供了世界86%的能源,几乎为地球上所有的汽车、卡车、火车、飞机、轮船、拖拉机、火炉和工厂以及大多数的发电厂提供动力。

这一挑战非常艰巨。化石燃料提供了世界86%的能源,几乎为地球上所有的汽车、卡车、火车、飞机、轮船、拖拉机、火炉和工厂以及大多数的发电厂提供动力。

人类从未遇到过如此棘手的问题。

人类从未遇到过如此棘手的问题。

面对气候变化的前景,有人否认气候变化正在发生,或者否认是人类活动引起了气候变化。当然,从科学的角度对人类活动造成气候变化的假说提出质疑完全合理,特别是考虑到如果上述假说成立,为了避免该假说成为现实而需要采取的措施显得过于极端。科学最大的优点在于,尽管有很多试图将假说证伪的尝试,但真正合理的假说将经得起时间的考验。

“人为原因引发气候变化”是历史上被质疑最多的科学假说。但到目前为止,所有主要的质疑都得到了反驳,比如全球气温已经停止上升,气温升高似乎只是因为在城市热岛测量的结果,或者气温确实在上升,但仅仅是因为太阳越来越热等。相关解释甚至说服了许多怀疑论者。

最近的一项调查发现,在69 406位同行评议科学文献的作者中,仅有4人拒绝接受人为原因引起全球变暖的假说,而且“同行评议的文献中没有任何令人信服的证据来反对这一假说”。

最近的一项调查发现,在69 406位同行评议科学文献的作者中,仅有4人拒绝接受人为原因引起全球变暖的假说,而且“同行评议的文献中没有任何令人信服的证据来反对这一假说”。

尽管如此,在化石燃料利益集团的大力支持下,美国右翼政治团体内部发起了一场狂热而虚假的运动,否认温室气体正在使地球变暖。

通过这样做,他们鼓吹着科学界受到政治正确的致命影响的阴谋论,而且在意识形态上致力于让政府接管整个经济。作为一个自认是学术界中对政治正确教条进行监督的人,我可以说这是胡说八道:自然科学家们没有上述的议程,证据本身就是明证。

通过这样做,他们鼓吹着科学界受到政治正确的致命影响的阴谋论,而且在意识形态上致力于让政府接管整个经济。作为一个自认是学术界中对政治正确教条进行监督的人,我可以说这是胡说八道:自然科学家们没有上述的议程,证据本身就是明证。

恰恰是由于像上面这样的挑战,所有领域的学者都责无旁贷,通过独立于政治正统观念来捍卫学术界的信誉。

恰恰是由于像上面这样的挑战,所有领域的学者都责无旁贷,通过独立于政治正统观念来捍卫学术界的信誉。

的确,也存在一些审慎且明智的气候变化怀疑论者,有时也被称为“温热者”,他们接受主流科学,但强调积极的一面。

在所有的可能性中,他们相信气温上升最慢的情景,注意到最坏情况下的正反馈回路只是假设,并指出适度的气温和二氧化碳浓度升高,对提升作物产量有好处,二者之间只是成本与收益的权衡。他们还认为,如果允许各国尽可能地发展和致富,取消会制约经济增长的化石燃料使用限制,这些国家将更好地适应确实在发生的气候变化。

在所有的可能性中,他们相信气温上升最慢的情景,注意到最坏情况下的正反馈回路只是假设,并指出适度的气温和二氧化碳浓度升高,对提升作物产量有好处,二者之间只是成本与收益的权衡。他们还认为,如果允许各国尽可能地发展和致富,取消会制约经济增长的化石燃料使用限制,这些国家将更好地适应确实在发生的气候变化。

但是,正如经济学家威廉·诺德豪斯(William Nordhaus)所说,这将是一次“气候赌场”(Climate Casino)中的轻率赌博。

如果现状告诉我们,世界有一定的概率会显著地恶化,同时存在5%的可能性,气候变化将越过临界点发展成一场大灾难,那么即使发生灾难的结果并不确定,采取预防性措施也是明智之举。这就像我们会为自己的房子买灭火器和保险,同时不会把敞着口的汽油罐放在车库里一样。由于应对气候变化需要几十年的努力,倘若天公作美,温度、海平面和海洋酸度能够停止上升,我们还有大量的时间来退出和停止相关的应对措施。

如果现状告诉我们,世界有一定的概率会显著地恶化,同时存在5%的可能性,气候变化将越过临界点发展成一场大灾难,那么即使发生灾难的结果并不确定,采取预防性措施也是明智之举。这就像我们会为自己的房子买灭火器和保险,同时不会把敞着口的汽油罐放在车库里一样。由于应对气候变化需要几十年的努力,倘若天公作美,温度、海平面和海洋酸度能够停止上升,我们还有大量的时间来退出和停止相关的应对措施。

另一种应对气候变化的回应来自极左翼,他们的观点似乎是为印证极右翼的阴谋论而设计。根据记者娜奥米·克莱因(Naomi Klein)在其2014年的畅销书《改变一切:资本主义与气候》(

This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate

)中所推广的“气候正义”运动(Climate Justice),我们不应将应对气候变化的威胁等价为要防止气候变化的发生。不,我们应该将其视为一次机会来废除自由市场、重组全球经济、重塑我们的政治制度。

下面这件事可谓环保政治史上最为超现实的事件之一。克莱因与声名狼藉的石油大亨、否认气候变化的资助者科赫兄弟(David and Charles Koch)一道,阻挠2016年华盛顿州的一项投票计划,使其未能得以实施,该计划试图征收美国第一项碳排放税。几乎所有分析师都认为,这项政策措施是应对气候变化的先决条件、必由之路。

下面这件事可谓环保政治史上最为超现实的事件之一。克莱因与声名狼藉的石油大亨、否认气候变化的资助者科赫兄弟(David and Charles Koch)一道,阻挠2016年华盛顿州的一项投票计划,使其未能得以实施,该计划试图征收美国第一项碳排放税。几乎所有分析师都认为,这项政策措施是应对气候变化的先决条件、必由之路。

为什么极左翼的记者要反对碳税政策呢?因为这项措施是“亲右翼的”,而且它没有“让污染者付出代价,并把排污者所得的不义之财用于修复他们在知情的情况下造成的损害”。在2015年的一次采访中,克莱因甚至反对定量分析气候变化:

为什么极左翼的记者要反对碳税政策呢?因为这项措施是“亲右翼的”,而且它没有“让污染者付出代价,并把排污者所得的不义之财用于修复他们在知情的情况下造成的损害”。在2015年的一次采访中,克莱因甚至反对定量分析气候变化:

我们不会用数豆子的方式获胜。要是按数豆人的套路出牌,我们无法击败他们。我们将赢得这场战争,因为这关乎价值观、人权、是非对错。虽然,在当前这段短暂的时间里,我们还必须掌握一些可以运用的、有说服力的数据,但我们不应该忽视,真正打动人心的论点是基于对生命价值的讨论。

将定量分析嘲讽为“数豆子”,不仅仅是反智的,而且与其所谓的“价值观、人权、是非对错”的说法也自相矛盾。真正珍视人的生命的人将倾向于采纳那些最有可能使人类免于流离失所或忍饥挨饿的政策,同时为人们提供健康和充实的生活手段。

在一个受自然规律而非魔法或魔鬼控制的宇宙中,实现这一目标需要“数豆子”。就算是对“打动人心”这样纯粹的舌辩游戏,效率也很重要:与单纯地警告人们气候变暖会变得有多么糟糕相比,当人们被告知问题可以通过政策和技术创新来解决时,他们更有可能接受全球变暖的事实。

在一个受自然规律而非魔法或魔鬼控制的宇宙中,实现这一目标需要“数豆子”。就算是对“打动人心”这样纯粹的舌辩游戏,效率也很重要:与单纯地警告人们气候变暖会变得有多么糟糕相比,当人们被告知问题可以通过政策和技术创新来解决时,他们更有可能接受全球变暖的事实。

下面这封信表达了另一类关于如何防止气候变化的常见情绪,我不时就会收到类似的信件:

亲爱的平克教授:

我们需要为全球变暖做点什么。为什么诺贝尔奖获得者们不签署一份请愿书呢?他们为什么不直白地告诉公众,政客们都是猪,根本不会在乎有多少人会在洪水和干旱中死去呢?

为什么你和你的某些朋友们不在网上发起一场运动,让人们签署一项承诺书,宣誓他们将为抗击全球变暖做出真正的牺牲呢?因为这正是问题所在。没有人愿意做出任何牺牲。人们应该保证,除非有特别紧急的情况,否则绝不乘坐飞机,因为飞机燃烧的燃料太多了。人们应该保证每周至少三天不吃肉,因为肉类生产给大气增加了太多的碳。人们应该保证永远不买珠宝,因为精炼金银需要消耗大量能量。我们应该摒弃艺术陶器,因为生产它燃烧了太多的碳。大学艺术系的陶艺匠人们必须接受现实,我们不能再这样继续下去。

原谅他们对数豆子的讥讽吧,但即使每个人都放弃珠宝,也不会为减少世界温室气体的排放做出多大的贡献。温室气体排放主要来自重工业(29%)、建筑(18%)、交通(15%)、改变土地用途(15%),以及供应能源所需要的能源(13%)。畜牧业只占5.5%,主要是由于甲烷排放而非二氧化碳,航空业占1.5%。

当然,我的记者朋友建议,放弃珠宝和陶器并不是因为它们有什么“效果”,而是因为它们代表了“牺牲”。难怪她会挑出珠宝下手,那可是典型的奢侈享受。我提起她朴实的建议主要是想说明我们在应对气候变化时面临的两个心理障碍。

当然,我的记者朋友建议,放弃珠宝和陶器并不是因为它们有什么“效果”,而是因为它们代表了“牺牲”。难怪她会挑出珠宝下手,那可是典型的奢侈享受。我提起她朴实的建议主要是想说明我们在应对气候变化时面临的两个心理障碍。

首先是认知。人们很难从规模的角度进行思考:他们不会对可以减少数千吨、数百万吨和数十亿吨二氧化碳排放量的行动加以区分。

他们也不懂水平、速率、加速度和高阶导数的差别,不会区分能影响二氧化碳排放增长速度、影响二氧化碳排放速度、影响大气中二氧化碳水平和影响全球温度(即使二氧化碳水平保持不变,气温也会上升)的措施和行动。在上面提到的三类措施中,最后一类最为重要,但如果人们没有从规模和变化顺序的角度进行思考,就可能会对最后毫无影响的政策感到满意。

他们也不懂水平、速率、加速度和高阶导数的差别,不会区分能影响二氧化碳排放增长速度、影响二氧化碳排放速度、影响大气中二氧化碳水平和影响全球温度(即使二氧化碳水平保持不变,气温也会上升)的措施和行动。在上面提到的三类措施中,最后一类最为重要,但如果人们没有从规模和变化顺序的角度进行思考,就可能会对最后毫无影响的政策感到满意。

其次是道德说教。正如我在第2章中所说,人的道德感有时并不道德,它鼓励非人化(“政客们都是猪”)和惩罚性侵略(“让污染者付出代价”)。此外,道德意识通过将肆意挥霍与邪恶、禁欲主义与美德混为一谈,可以将毫无意义的牺牲行为神圣化。

在许多文化中,人们立下誓言,用禁食、贞洁、自我克制、无意义的篝火和动物(有时是人类)祭祀来炫耀他们的正义。即使在现代社会中,根据我与心理学家杰森·尼米罗(Jason Nemirow)、麦克斯·克拉斯诺(Max Krasnow)和雷亚·霍华德(Rhea Howard)所做的研究,人们在评估对他人的尊重时,考虑的也是他们在利他行为中花费了多少时间或金钱,而不是他们究竟促成了多少好事。

在许多文化中,人们立下誓言,用禁食、贞洁、自我克制、无意义的篝火和动物(有时是人类)祭祀来炫耀他们的正义。即使在现代社会中,根据我与心理学家杰森·尼米罗(Jason Nemirow)、麦克斯·克拉斯诺(Max Krasnow)和雷亚·霍华德(Rhea Howard)所做的研究,人们在评估对他人的尊重时,考虑的也是他们在利他行为中花费了多少时间或金钱,而不是他们究竟促成了多少好事。

对于如何减缓气候变化,公众的许多唠叨中都提到了自愿牺牲,比如废物回收利用、减少食物里程

、拔掉插头减少电器的使用等等。我自己也曾在哈佛学生主导的几场类似的活动中站台,为其摆拍照片来制作宣传海报。

、拔掉插头减少电器的使用等等。我自己也曾在哈佛学生主导的几场类似的活动中站台,为其摆拍照片来制作宣传海报。

但是,无论这些表现如何高尚,它们都只会让我们在应对气候变化这一巨大挑战时分心。问题的症结在于碳排放是一种典型的公共利益博弈,亦称为“公地悲剧”(Tragedy of the Commons)。如果每个人都做出牺牲,大家都会受益,但因为自己做出牺牲会蒙受损失,每个参与者都有动机搭便车,让其他人去做牺牲而自己坐享其成,最终的结果将导致人人搭便车,而这会使所有人的境况都变糟。

但是,无论这些表现如何高尚,它们都只会让我们在应对气候变化这一巨大挑战时分心。问题的症结在于碳排放是一种典型的公共利益博弈,亦称为“公地悲剧”(Tragedy of the Commons)。如果每个人都做出牺牲,大家都会受益,但因为自己做出牺牲会蒙受损失,每个参与者都有动机搭便车,让其他人去做牺牲而自己坐享其成,最终的结果将导致人人搭便车,而这会使所有人的境况都变糟。

公共利益困境的标准补救措施是树立一个可以惩罚搭便车者的强制性权威。但任何拥有极权主义权力、能禁止陶艺生产的政府都不太可能限制自身权力来使公共利益最大化。当然,人们也可以做做白日梦,相信道德说教足以说服每个人做出必要的牺牲。虽然人类确实有公共情结,但将地球的命运寄希望于数十亿人同时自愿违背自身利益并非明智之举。最重要的是,“先将碳排放量减半然后降为零”所需的牺牲远比放弃珠宝要大得多:它需要人们放弃电力、供暖、水泥、钢铁、纸张、旅行,以及物美价廉的食品和衣服。

信奉气候正义的勇士倡导某种“可持续发展”的体系,认为发展中国家应该做出牺牲。迈克尔·谢伦伯格和泰德·诺德豪斯对此进行了讽刺:“在亚马孙森林里的小村庄,农民和印第安人会在那里摘坚果和莓子卖给本杰里公司(Ben and Jerry's)来换一支‘雨林香脆’口味的冰激凌。”

限制发展中国家发展可以让雨林中的居民使用太阳能电池板来为LED灯供电或给手机充电,但也仅此而已。毋庸讳言,这些国家的居民自然不会同意。摆脱贫困需要丰富的能源。

限制发展中国家发展可以让雨林中的居民使用太阳能电池板来为LED灯供电或给手机充电,但也仅此而已。毋庸讳言,这些国家的居民自然不会同意。摆脱贫困需要丰富的能源。

HumanProgress网站的所有者玛丽安·图皮指出,1962年的博茨瓦纳和布隆迪同样一贫如洗,人均年收入仅为70美元,两国都没有排放多少二氧化碳。到2010年,博茨瓦纳的人均年收入达到7 650美元,布隆迪则仍然贫穷,博茨瓦纳的人均收入是布隆迪的32倍,而前者排放的二氧化碳是后者的89倍。

面对这些事实,气候正义的战士们回答说,我们不应该使贫穷国家富裕起来,而应该使富裕国家贫穷化,例如,转向“劳动密集型农业”。对于这种人,我想说“要不你先来”。谢伦伯格和诺德豪斯注意到,曾几何时,农村电气化和经济发展是进步政治的招牌政绩工程,如今,为了环保,这样的政治目标已渐行渐远:“以民主的名义,进步政治给人们提供的电力,并非全球的穷人们所希望的那样物美价廉,而是时断时续、价格昂贵。”

经济发展对富国和穷国来说都是必需的,因为各国需要经济发展来应对和适应已经在发生的气候变化。在很大程度上,由于繁荣,人类变得更健康(见第5、6章)、吃得更好(见第7章)、更和平(见第11章)、离自然危险和灾害更远(见第12章)。这些进步使人类更能抵御天灾人祸的威胁:疾病的爆发不会成为流行病,一个地区的作物歉收会因另一个地区的丰收而得到缓解,地方性的小规模冲突在战争爆发之前即被化解,人们得到更好的保护来抵御风暴、洪水和干旱的影响。

面对气候变化,我们的应对措施要确保上述抵御能力的增长持续超过全球变暖带来的威胁。如果发展中国家每年都变得更加富裕,那么他们就会有更多的资源用于修建海堤和水库、改善公共卫生服务、帮助由于海平面上升而失去家园的人迁徙。有鉴于此,发展中国家绝不应继续处于能源贫困之中,但对它们来说,通过大量燃煤增加收入也不可行,因为这将在未来的气候灾难中让所有人都不堪重负。

那么,我们应该如何应对不可逆转的气候变化呢?我同意方济各和气候正义战士们的看法,即预防气候变化是一个道德问题,因为它有可能损害数十亿人的利益,特别是全世界的穷人。但是,道德与道德化不同,而且将问题道德化往往不能真正达成善举。教皇的通谕适得其反,减少了意识到问题的保守派天主教徒对气候变化的担忧。

将销售给我们化石燃料的能源公司妖魔化,或者做出显眼的牺牲来彰显我们的美德,这或许会让人感到满足,但这些行为不会阻止破坏性的气候变化。

将销售给我们化石燃料的能源公司妖魔化,或者做出显眼的牺牲来彰显我们的美德,这或许会让人感到满足,但这些行为不会阻止破坏性的气候变化。

对气候变化最有见识的应对,是要寻找方法,用最少的温室气体排放获得最多的能量。当然,有些人对现代性持有悲观的看法,认为这是不可能的:以燃烧碳为动力的工业社会,本质上就加满了自我毁灭的燃料。但悲观的看法并不正确。奥苏贝尔指出,现代世界正在逐步“去碳化”。

在我们燃烧的材料中,主要成分是碳氢化合物,由氢和碳组成。当它们与氧结合形成水和二氧化碳时释放能量。最古老的碳氢燃料是干木材,可燃碳原子与氢原子之比约为10∶1。

工业革命期间将其取而代之的煤,平均碳氢比为2∶1。

工业革命期间将其取而代之的煤,平均碳氢比为2∶1。

像煤油这样的石油燃料的比例可以达到1∶2。天然气主要由甲烷组成,其化学式为CH

4

,比例为1∶4。

像煤油这样的石油燃料的比例可以达到1∶2。天然气主要由甲烷组成,其化学式为CH

4

,比例为1∶4。

因此,随着工业社会沿着能源阶梯向上攀登,从木材到煤炭、从石油到天然气,再到21世纪,水力压裂技术的发展使丰富的页岩气资源得到开发利用,推动最新一次转型加速进行,能源中碳与氢的比例稳步下降,释放单位能量所需燃烧的碳量也在下降,从1850年的每千兆焦耳30公斤降至今天的15公斤左右。

因此,随着工业社会沿着能源阶梯向上攀登,从木材到煤炭、从石油到天然气,再到21世纪,水力压裂技术的发展使丰富的页岩气资源得到开发利用,推动最新一次转型加速进行,能源中碳与氢的比例稳步下降,释放单位能量所需燃烧的碳量也在下降,从1850年的每千兆焦耳30公斤降至今天的15公斤左右。

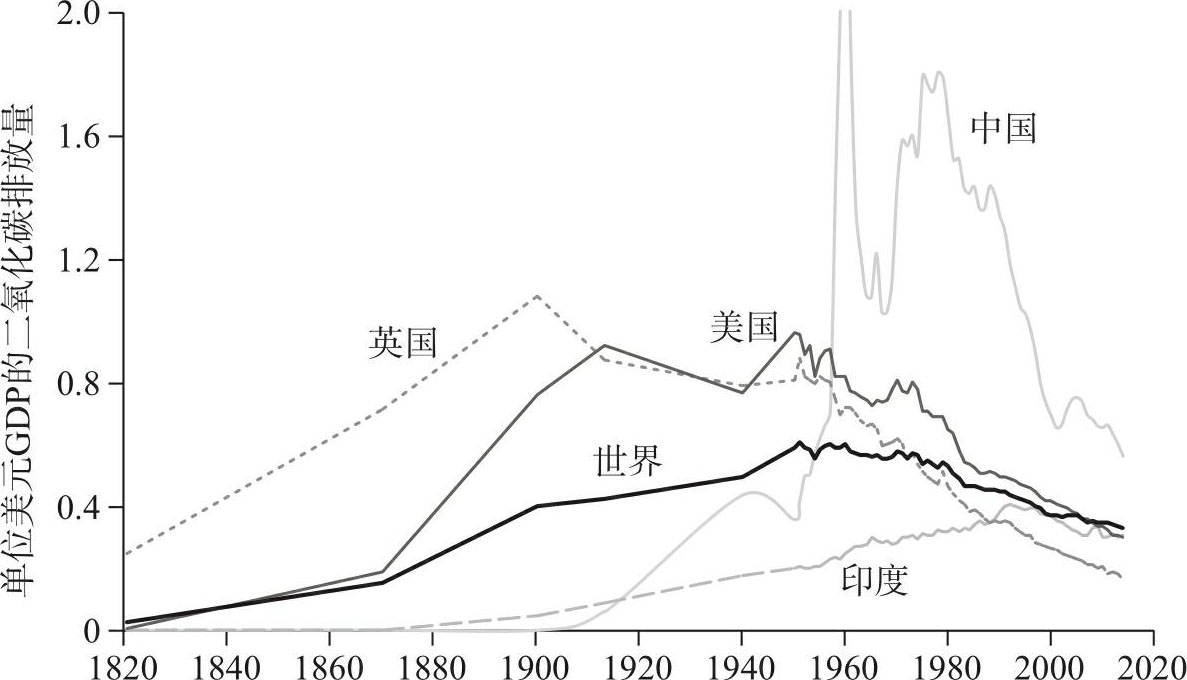

如图10-7所示,碳排放遵循库兹涅茨曲线:当美国和英国等富国实现工业化时,它们排放越来越多的二氧化碳以生产1美元的GDP,但情况在20世纪50年代出现转变,自那时以来的碳排放逐渐减少。中国和印度正在沿着相同的轨迹发展,20世纪70年代后期和90年代中期分别达到单位产值碳排放顶峰。近半个世界以来,整个世界的碳强度一直在下降。

图10-7 碳强度(1820—2014年)

资料来源:Ritchie & Roser 2017,数据基于二氧化碳信息分析中心。GDP按2011年的国际元计;1990年之前的年份,GDP数据源自Maddisson Project 2014。

去碳化是人为偏好的自然结果。奥苏贝尔这样解释:“碳会使矿工的肺部变黑,危及城市空气,并导致气候变化。而氢算是最天真无辜的元素,燃烧产物只有水。”

人类希望获得密集而清洁的能源。尤其是在城市里,人们能接受的只有电力和天然气,而且要直接送到他们的床头和炉边。值得注意的是,这一自然发展趋势使世界达到了煤炭峰值,甚至可能已经达到了碳峰值。

人类希望获得密集而清洁的能源。尤其是在城市里,人们能接受的只有电力和天然气,而且要直接送到他们的床头和炉边。值得注意的是,这一自然发展趋势使世界达到了煤炭峰值,甚至可能已经达到了碳峰值。

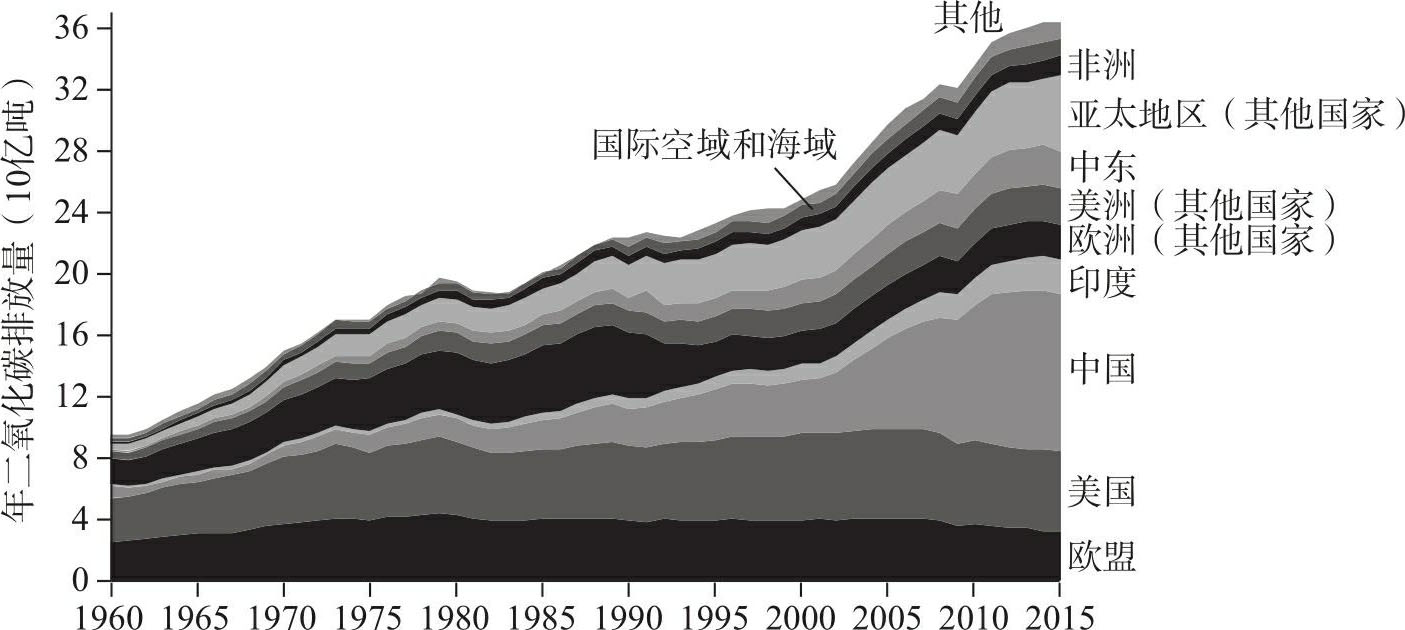

如图10-8所示,2014—2015年,全球排放量持平,最大的三个排放体中国、欧盟和美国都有所下降。正如我们在图10-3中所见,美国碳排放趋于平稳,而经济的繁荣增长仍在继续。从全球来看,2014—2016年,世界生产总值平均每年增长3%。

风能和太阳能的增长减少了部分碳,但大部分碳减少,是由于用分子式为CH

4

的甲烷天然气取代了分子式为C

137

H

97

O

9

NS的煤,这在美国尤为突出。

风能和太阳能的增长减少了部分碳,但大部分碳减少,是由于用分子式为CH

4

的甲烷天然气取代了分子式为C

137

H

97

O

9

NS的煤,这在美国尤为突出。

图10-8 二氧化碳排放量(1960—2015年)

资料来源: Our World in Data ,Ritchie & Roser 2017,数据基于二氧化碳信息分析中心与Le Quéré et al. 2016。“国际空域和海域”(International air & sea)是指航空和海上运输造成的排放,在原始资料中与“加注燃料”(Bunker fuels)相对应。“其他”是指全球二氧化碳排放量估计值与各区域、国家总量之和之间的差异,对应于原始资料中的“统计差异”(Statistical difference)部分。

长期以来的去碳化趋势表明,经济增长并不一定要燃烧碳。一些乐观主义者认为,如果让这一趋势发展到下一阶段,即从低碳天然气发展为零碳核能,那么这个简称为“N2N”(natural gas to zero-carbon nuclear)的过程,将可能使气候软着陆。但也只有最乐观的人会相信这一转变会自然发生。二氧化碳年排放量目前可能已经稳定在360亿吨左右,但即使这样,大气中每年增加的二氧化碳的量依然太多了。我们需要排放量的骤降来避免和推迟有害效应,但没有迹象表明排放量会急剧下降。相反,去碳化需要得到来自政策和技术的推动,这一想法被称为“深度去碳化”。

首先是碳定价(carbon pricing):当个人和企业向大气中排放碳时,向他们收费以弥补造成的损害。收费的形式要么是征收碳税,要么先限制各国的排放总量,然后在市场中出售可以自由交易的排放配额。政治立场从极左到极右的经济学家普遍支持碳定价,因为它同时结合了政府和市场的独特优势。

大气层并不属于哪个人,因此,个人和企业会毫不犹豫地争相排放,而大家在肆意享受能源的同时,会伤害所有其他人,经济学家将这一现象称为负外部性(negative externality)。这是公共利益博弈中集体成本的另一个名称,也是“公地悲剧”中对“公地”造成的损害。只有政府才能征收的碳税,将公共成本“内部化”,迫使人们在每一次做出可能造成碳排放的决策时,将碳排放造成的危害考虑在内。

考虑到人们的价值观和商品价格所传达的信息,让数十亿人用行动决定怎样才能最好地保护大气肯定会比政府分析师在办公桌前拍着脑袋分配最佳排放组合要更高效、更人道。这样一来,陶艺匠人们不必向监管碳排放的警察(简称“碳警”)隐瞒他们的窑炉,而是可以通过缩短淋浴时间、放弃周日开车、将食物从牛肉换成茄子来为拯救地球尽自己的一份力量。父母们不必计较尿布服务,包括送货上门的快递和洗衣店的清洗是否会比一次性纸尿裤排放更多的碳。这种差异将反映在价格之中,而且为了与其他公司竞争,每家公司都有了降低自身碳排放的动力。发明家和企业家可以冒险去开发无碳能源,新能源将在公平的环境中与化石燃料竞争,而不是像现在这种有倾向性的环境,化石能源可以向大气中排放废物而不用付出任何代价。如果没有碳定价,化石燃料以其资源丰富、便于运输和能量密集的特点,将比替代能源拥有太多的优势。

当然,碳税将影响到穷人的生活,这会让左翼人士有所顾虑,同时,由于征收碳税会将货币从私营领域转移到公共部门,又会惹恼右翼人士。但这些影响可以通过调整销售、工资、收入和其他税收以及转移支付来抵消。这正如阿尔·戈尔所说:“对你燃烧的东西征税,而不是对你的收入征税。”如果碳税开始很低,然后随着时间的推移稳步且可预测地增加,人们就可以在长期消费和投资中将碳税的增长考虑进去,而且随着低碳技术的发展,人们可以通过选择低碳的商品来合理避开大部分碳税。

其次,事实的真相或许会让传统的绿色环保运动有些不安,但实现深度去碳化绕不开这样一个事实:核能是世界上最丰富和最可能大规模使用的无碳能源。

虽然可再生能源,特别是太阳能和风能的价格已经大大降低,且在过去五年中,它们在世界能源中所占的份额涨了三倍多,但这一比例仍然只有微不足道的1.5%,而且占比进一步增加的空间存在上限。

虽然可再生能源,特别是太阳能和风能的价格已经大大降低,且在过去五年中,它们在世界能源中所占的份额涨了三倍多,但这一比例仍然只有微不足道的1.5%,而且占比进一步增加的空间存在上限。

风力经常减弱,太阳每天晚上都会落下,还可能会被云层遮住,而人们对能源的需求却是全天候的,不管是白天还是夜晚,不管是晴天还是下雨。利用电池来储存和释放大量可再生能源将有所帮助,但要想做出规模足以支持城市用电的电池还很遥远。此外,发电风车和太阳能板需要占用大量的土地,并不符合通过提高生产密度来保护环境的趋势。

风力经常减弱,太阳每天晚上都会落下,还可能会被云层遮住,而人们对能源的需求却是全天候的,不管是白天还是夜晚,不管是晴天还是下雨。利用电池来储存和释放大量可再生能源将有所帮助,但要想做出规模足以支持城市用电的电池还很遥远。此外,发电风车和太阳能板需要占用大量的土地,并不符合通过提高生产密度来保护环境的趋势。

能源分析师罗伯特·布莱斯(Robert Bryce)估计,要跟上世界能源使用量的增长,就需要每年把与德国面积相仿的区域变成风力发电场。

要想在2050年之前用可再生能源满足世界对能源的需求,就需要在面积为美国(包括阿拉斯加州)、墨西哥、中美洲和加拿大人口聚居区总和的地域内铺满风车和太阳能电池板。

要想在2050年之前用可再生能源满足世界对能源的需求,就需要在面积为美国(包括阿拉斯加州)、墨西哥、中美洲和加拿大人口聚居区总和的地域内铺满风车和太阳能电池板。

与之相反,核能代表了能源密度的极限。因为,在核反应中,

E=mc

2

:我们可以从一小块物质中得到巨大的能量(与光速的平方成正比)。比起开采煤炭、石油或天然气,开采铀用于核能给环境留下的伤疤要小得多,而且核能发电厂本身只占风能或太阳能发电所需土地的大约五百分之一。

核能全天候可用,可以接入电网,向有需求的地方提供稳定的能源。

核能全天候可用,可以接入电网,向有需求的地方提供稳定的能源。

它的碳足迹(carbon footprint)比太阳能、水力发电和生物质能都低,而且也比它们更安全。在使用核能的60年里,只有1986年的切尔诺贝利核电站事故造成31人死亡,这是苏联时期管理不善造成的结果。此外,在事故影响到的区域内,除去有10万人死于自然发生的癌症外,估计事故额外造成了数千人患癌症而早亡。

另外两起著名的事故分别是发生在1979年的美国三里岛事故和2011年的日本福岛事故,没有造成人员伤亡。

另外两起著名的事故分别是发生在1979年的美国三里岛事故和2011年的日本福岛事故,没有造成人员伤亡。

相比之下,虽然头条新闻并没有报道,但每天都有大量的人死于燃烧化石能源造成的污染,或开采和运输化石能源过程中的安全事故。与核能相比,每发电1千瓦时,天然气造成的死亡人数是其38倍,生物质是63倍,石油是243倍,煤炭是387倍,可能每年有100万人因此而死亡。

诺德豪斯和谢伦伯格总结了许多气候科学家的估算:“如果不能大规模扩大核电,就没有减少全球碳排放的可靠途径。核电是人类目前掌握的唯一的已证明可以大规模集中发电的低碳技术。”

深度去碳化路径项目(Deep Decarbonization Pathways Project)是一个研究团队的联盟,他们为各国制定了减排路线图,以达到控制全球气温升高不超过2℃的目标。该项目估计,到2050年,美国必须从核电中获得30%~60%的电力(是目前比例的1.5~3倍),同时,美国的用电量将大大增加,因为要取代化石燃料为家庭供暖,为车辆提供动力,以及生产钢铁、水泥和化肥等。

深度去碳化路径项目(Deep Decarbonization Pathways Project)是一个研究团队的联盟,他们为各国制定了减排路线图,以达到控制全球气温升高不超过2℃的目标。该项目估计,到2050年,美国必须从核电中获得30%~60%的电力(是目前比例的1.5~3倍),同时,美国的用电量将大大增加,因为要取代化石燃料为家庭供暖,为车辆提供动力,以及生产钢铁、水泥和化肥等。

在一种假设情形下,美国甚至需要将其核电发电能力翻两番。类似的方式在中国、俄罗斯和其他国家同样非常必要。

在一种假设情形下,美国甚至需要将其核电发电能力翻两番。类似的方式在中国、俄罗斯和其他国家同样非常必要。

不幸的是,核能的使用在本应增长的时候却在减少。在美国,有11个核反应堆最近已经关闭或面临关闭的威胁,这将抵消因扩大使用太阳能和风能所节省的全部碳排放。德国的大部分电力都依赖核能,如今也在关闭核电站,用燃煤电站替代核电站的同时增加碳排放。法国和日本可能也会步德国后尘。

为什么西方国家走错了路?因为核能戳到了很多人心理上的痛点,害怕中毒、幻想灾难、不信任不熟悉的人造事物等。传统的绿色运动及其所谓的“进步的”支持者们放大了这种恐惧。

一位评论员将全球变暖归咎于杜比兄弟(Doobie Brothers)、邦妮·赖特(Bonnie Raitt)和其他摇滚明星1979年的“无核”(No Nukes)主题演唱会和电影激发了婴儿潮一代反对核能的情绪。演唱会最后一首歌中唱道:“只给我太阳的温暖就好……但能不能把你那有毒的原子能都带走?”

一位评论员将全球变暖归咎于杜比兄弟(Doobie Brothers)、邦妮·赖特(Bonnie Raitt)和其他摇滚明星1979年的“无核”(No Nukes)主题演唱会和电影激发了婴儿潮一代反对核能的情绪。演唱会最后一首歌中唱道:“只给我太阳的温暖就好……但能不能把你那有毒的原子能都带走?”

人们常说,面对气候变化,知道得最多的人最害怕,而面对核能,知道得最多的人最淡定。

就像油轮、汽车、飞机、建筑物和工厂(第12章)一样,工程师们从已发生和侥幸避免的事故中吸取了教训,通过一步步的努力,使核反应堆更为安全,并减少了事故和污染的风险,使其远远低于化石燃料的水平。核能甚至在放射性方面也有优势,因为作为一种物理属性,煤灰和燃煤排放的烟雾同样具有放射性。

就像油轮、汽车、飞机、建筑物和工厂(第12章)一样,工程师们从已发生和侥幸避免的事故中吸取了教训,通过一步步的努力,使核反应堆更为安全,并减少了事故和污染的风险,使其远远低于化石燃料的水平。核能甚至在放射性方面也有优势,因为作为一种物理属性,煤灰和燃煤排放的烟雾同样具有放射性。

尽管如此,核电仍然价格不菲,主要是因为核电必须要通过重重监管壁垒,而它的竞争对手却有更容易的绿色通道。此外,在美国,核电站建设在经历长时间的中断后,现在正由私营公司按特殊设计来建造,这些设计没有经历工程师的学习曲线,在设计、制造和建设方面也没有成熟的最佳实践。相比之下,瑞典、法国和韩国已经建造了十几座标准化的反应堆,现在正享用着廉价的电力,而且碳排放量大大降低。前核能管理委员会(Nuclear Regulatory Commission)委员伊万·塞林(Ivan Selin)曾嘲讽道:“法国有两种反应堆和数百种奶酪,而美国的数据恰恰相反。”

为了使核能在去碳化过程中发挥变革性的作用,它最终必须跨越第二代轻水反应堆技术。(“第一代”指20世纪50年代和60年代初的原型技术。)数个第三代反应堆不久之后即将上线,它们由目前的设计发展而来,安全和效率都有所提高,但到目前为止一直受到融资和建设方面的困扰。第四代反应堆含有6种新型设计,这些设计承诺使核电站成为一种可以大规模生产的商品,而不是条件苛刻、只能少量建造的设备。

其中一种设计可能会像生产喷气式飞机引擎一样,先在装配线上生产零件,然后放在集装箱中,通过铁路运输,最终在海上的离岸驳船中组装。这将使核电站能够解决邻避障碍

问题,避开风暴或海啸,并在服役结束后被拖走拆卸。根据设计,它们也可以埋在地下进行运营,用无须加压的惰性气体或熔盐进行冷却,不间断地补充鹅卵石状的燃料,而无须停机来更换燃料棒。

问题,避开风暴或海啸,并在服役结束后被拖走拆卸。根据设计,它们也可以埋在地下进行运营,用无须加压的惰性气体或熔盐进行冷却,不间断地补充鹅卵石状的燃料,而无须停机来更换燃料棒。

除发电外,这种核电站还配备专门设备来生产氢(最清洁的燃料),并且一旦过热,在没有动力或人为操作的情况下将自动关闭。一些反应堆的燃料是储量相对丰富的钍,另一些燃料是从海水中提取的铀、拆除的核武器(终极版的铸剑为犁)、现有反应堆的废料,甚至是这些反应堆自己的废料,这是人类距离永动机最接近的时候,能够为世界提供数千年的动力。还有核聚变,虽然人们长期嘲讽核聚变是“再等30年,而且永远要再等30年”的能源,但这次可能真的只要再等30年或更短的时间就要成功了。

先进核能对人类的益处不可估量。大多数应对气候变化的努力要求进行政策改革,例如碳定价,但这些改革充满争议,即使在最乐观的情况下,也很难在全球范围内实施。而一种比化石燃料更便宜、密度更高、更清洁的能源本身就极具卖点,不需要巨大的政治意愿或国际合作即可推广。

它不仅会缓解气候变化,还会给人类带来许多其他的礼物。

它不仅会缓解气候变化,还会给人类带来许多其他的礼物。

发展中国家的人们可以跳过能源阶梯中的中间梯级,使自己的生活水平达到西方的标准,而不会被煤烟呛得透不过气来。淡化海水需要消耗大量的能源,如今变得不再昂贵,可以用来灌溉农田、提供饮用水,并通过减少对地表水和水电的需求,让人们得以拆除水坝,还流入湖、还流入海,使整个生态系统得到恢复。可以说,为世界带来清洁和丰富能源的团队对人类的贡献将比历史上所有的圣人、英雄、先知、殉道者和各类获奖者加起来都大。

能源方面的突破可能来自理想主义发明家创立的初创公司或是能源公司的研发部门,也可能来自科技巨头为了吸引眼球而设立的招牌项目。特别是当这些公司同时进行安全而多元的组合投资和发起像登月计划一样疯狂的项目时,成功的概率反而会更大。

但研究与开发也需要政府的推动,因为对于私营企业来说,这些全球公共产品风险太大且回报太低。正如布兰德所指出的那样,政府必须发挥作用,因为“基础设施是我们聘请政府来处理的事情之一,尤其是能源类基础设施,这需要无休止的立法、发债、路权、法规、补贴、研究,以及对公有和私营部门之间合同的详细监督”。

但研究与开发也需要政府的推动,因为对于私营企业来说,这些全球公共产品风险太大且回报太低。正如布兰德所指出的那样,政府必须发挥作用,因为“基础设施是我们聘请政府来处理的事情之一,尤其是能源类基础设施,这需要无休止的立法、发债、路权、法规、补贴、研究,以及对公有和私营部门之间合同的详细监督”。

这就需要营造一个能适应21世纪挑战的监管环境,而不是像20世纪70年代那样对技术和核能充满恐惧。虽然一些第四代核能技术已经准备就绪,但却被监管的烦琐程序所束缚,可能永远也不能开工建设,至少在美国是如此。

中国、俄罗斯、印度和印度尼西亚等,这些国家渴望能源,厌倦了雾霾,又没有像美国一样的神经兮兮和政治僵局,可能会在核能发展中起到带头作用。

中国、俄罗斯、印度和印度尼西亚等,这些国家渴望能源,厌倦了雾霾,又没有像美国一样的神经兮兮和政治僵局,可能会在核能发展中起到带头作用。

不管由谁来完成,不管用什么燃料,深度去碳化的成功都取决于技术的进步。为什么要假设2018年的技术就已经是人类所能做到的最好的了呢?去碳化不仅要求在核能方面有所突破,在其他技术领域也要有重大的进展:可以储存间断性可再生能源的电池;像互联网一样的智能电网,在离散的时间将电力从离散的来源分配给离散的用户;使水泥、化肥和钢铁生产等工业过程电气化和去碳化的技术;密集、轻便、可为重型卡车和飞机提供动力的液态生物燃料;捕获和封存二氧化碳的技术和方法等。

在上述所有的技术中,最后一项至为重要。原因很简单:即使温室气体排放量到2050年减少一半,到2075年减少为零,世界仍将面临危险的气候变暖,因为已排放的二氧化碳将在大气中停留很长时间。仅仅让温室气体排放不再增加远远不够,总有一天我们得让温室气体总量减少才行。

事实上,这项技术的基本原理已经有十多亿年的历史了。植物会从空气中吸收碳元素。它们通过光合作用,利用光能将空气中的二氧化碳与水结合,合成糖类(如C 6 H 12 O 6 )、纤维素(以C 6 H 10 O 5 为单位的长链)和木质素(以C 10 H 14 O 4 为单位的长链),而纤维素和木质素是构成植物枝干的生物质的主要成分。因此,清除空气中二氧化碳最显然的方法是尽可能多地种植吸收碳多的植物。

我们可以通过鼓励各种措施来实现该目标,比如从砍伐森林转变为恢复旧林和种植新林、退耕退牧、减少湿地破坏、恢复沿海和海洋生态环境等。为了减少植物死亡腐烂时返回到大气中的碳量,我们可以鼓励用木材和其他植物产品做建筑材料,或者把生物质加工成不会腐烂的木炭,并将其作为一种名为生物炭的土壤改良剂进行掩埋。

其他关于碳捕获的想法就有些天马行空了,至少按照目前的技术标准看来是这样。比较偏理论的方案是开展地质工程,包括播撒岩石粉末,使其在风化过程中吸收二氧化碳;在云层或海洋中增加碱性物质以溶解更多的二氧化碳;增加海洋中的铁以加速浮游植物的光合作用等。

更为成熟的技术是从化石燃料工厂的烟囱中吸收二氧化碳并将其泵入地壳的角落和裂缝中。从理论上讲,直接从大气中分离浓度为0.04%的稀疏的二氧化碳是可能的,但效率极低,令人望而却步。当然,如果核能变得足够便宜,那么这种情况可能会发生。该技术经过适当改造可以装配现有的工厂和发电厂,尽管这些装置本身需要耗能,但它们可以大量减少数量巨大的、现有的能源基础设施的碳排放。这种技术就是所谓的清洁煤技术。该技术也可以用于将煤转化为液态燃料的气化厂。飞机和重型卡车可能仍然需要液态燃料作为动力。地球物理学家丹尼尔·施拉格(Daniel Schrag)指出,气化过程本身就必须将二氧化碳从气流中分离出来,因此隔离液态燃料中的二氧化碳以保护大气只会造成适度的成本增量,而产出的液态燃料碳足迹却会小于石油。

更好的是,如果用于气化的碳原料中含有生物质,包括草、农业废料、砍伐森林得到的木料、城市垃圾,也许有朝一日还包括通过基因工程培育的植株或藻类等,总体碳排放可能达到中和。此外,如果碳原料完全由生物质组成,总体碳排放将是负值。植物从大气中吸收二氧化碳,当它们的生物质通过燃烧、发酵或气化释放能量时,碳捕获过程又将碳吸收,将碳排除在大气之外。这个组合,有时被称为生物能源与碳捕获和封存技术(bioenergy with carbon capture and storage, BECCS),亦被称为应对气候变化的救世主技术。

这一切会发生吗?重重障碍令人感到不安。这些障碍包括世界对能源日益增长的需求、便利的化石燃料及其规模庞大的基础设施、能源公司和政治右翼对这一问题的否认、传统绿党和气候正义左派对技术解决方案的敌视,以及碳排放方面的“公地悲剧”。尽管如此,防止气候变化已经势在必行。2015年,在连续三周的时间里,《时代周刊》上曾接连出现以下三个标题:“中国表示它对气候变化非常重视”“沃尔玛、麦当劳和其他79家公司将致力于对抗全球变暖”以及“美国人对气候变化的否认创历史新低”。在同一季度,《纽约时报》报道说:“民意调查发现,关于应对气候变化的必要性,全球已达成共识。”在接受调查的40个国家中,除一个国家外,大多数受访者都赞成限制温室气体排放,包括69%的美国人。

全球共识不仅仅是空谈。2015年12月,195个国家签署了一项历史性协定,承诺将全球气温上升控制在“远低于”2℃(目标为1.5℃)的水平,并每年为发展中国家拨出1 000亿美元的减缓气候变化资金,这是以前各国试图但未能达成全球共识的症结所在。

2016年10月,115个签署国批准了该协定,使其生效。大多数签署国提交了到2025年如何实现这些目标的详细计划,并都承诺每五年更新一次计划,提高努力程度。如果没有持续的改进,光靠目前的计划是不够的:它们将使世界气温上升2.7℃,而且只能将全球气温到2100年上升4℃的概率减少75%,这种情况很危险,让人不可掉以轻心。但公众的决心,加上快速推广的技术进步,可能会推高计划执行的力度,在这种情况下,《巴黎协定》将大幅降低气温上升2℃的可能性,并从根本上消除气温上升4℃的概率。

2016年10月,115个签署国批准了该协定,使其生效。大多数签署国提交了到2025年如何实现这些目标的详细计划,并都承诺每五年更新一次计划,提高努力程度。如果没有持续的改进,光靠目前的计划是不够的:它们将使世界气温上升2.7℃,而且只能将全球气温到2100年上升4℃的概率减少75%,这种情况很危险,让人不可掉以轻心。但公众的决心,加上快速推广的技术进步,可能会推高计划执行的力度,在这种情况下,《巴黎协定》将大幅降低气温上升2℃的可能性,并从根本上消除气温上升4℃的概率。

该计划在2017年遇到了挫折。美国总统特朗普曾发表臭名昭著的言论,声称气候变化是骗局,并宣布美国将退出该协定。即使美国最早于2020年11月退出该协定,由技术和经济推动的去碳化将继续下去,应对气候变化的政策将得到美国州、市、商业和技术领导人以及世界其他国家的推动,这些主体已宣布该协定“不可逆转”,并可能通过对美国出口的商品征收碳关税和采取其他制裁来迫使美国信守承诺。

即使应对气候变化已经是大势所趋,防止气候变化所需的努力依然艰巨。我们无法保证技术和政治方面的必要变革能很快到位,并在全球变暖造成广泛危害之前减缓其速度。如果这样,人类将不得不采取最后的保护措施:通过减少到达大气层较低层和地球表面的太阳辐射量来降低全球温度。

一队飞机可以向大气层播撒适量的硫酸盐、碳酸盐或纳米粒子,形成薄雾笼罩地球,反射太阳光来防止气候变暖。

一队飞机可以向大气层播撒适量的硫酸盐、碳酸盐或纳米粒子,形成薄雾笼罩地球,反射太阳光来防止气候变暖。

这种方法模仿了1991年菲律宾皮纳图博火山爆发的影响,当时火山喷发向大气中排放了大量的二氧化硫,在持续两年的时间里,使地球降温了约半摄氏度。或者可以安排一队飞船向空中喷洒水雾,随着水蒸发,盐晶体会飘散到云层中,水蒸气会在盐晶体周围凝结,形成水滴,使云层变白,并将更多的阳光反射回太空。这些措施成本相对较低,不需要引进新技术,可以迅速降低全球气温。此外,还有一些其他对大气层和海洋进行干预的方法,然而对所有这些方案的研究目前还处于初级阶段。

这种方法模仿了1991年菲律宾皮纳图博火山爆发的影响,当时火山喷发向大气中排放了大量的二氧化硫,在持续两年的时间里,使地球降温了约半摄氏度。或者可以安排一队飞船向空中喷洒水雾,随着水蒸发,盐晶体会飘散到云层中,水蒸气会在盐晶体周围凝结,形成水滴,使云层变白,并将更多的阳光反射回太空。这些措施成本相对较低,不需要引进新技术,可以迅速降低全球气温。此外,还有一些其他对大气层和海洋进行干预的方法,然而对所有这些方案的研究目前还处于初级阶段。

气候工程,听起来就像一个疯狂科学家的疯狂计划,曾一度被视为禁忌。批评者们认为这是普罗米修斯式的愚蠢行为,可能会产生意想不到的后果,如扰乱降雨模式和破坏臭氧层。由于实施上述措施在全球各地的效果并不均衡,气候工程便带来这样一个问题,究竟谁有权调节世界的恒温器呢?就像一对争吵不休的夫妇一样,如果一个国家以牺牲另一个国家的利益为代价降低气温,就可能引发战争。而且,如果世界开始依赖于气候工程,那么一旦该工程由于某些原因有所懈怠,碳浸透的大气中,温度将会飞涨,远远超过人们能够适应的速度。至于建造逃生舱以应对气候危机,光是这个想法本身就会带来道德风险,因为这样会诱使各国推卸减少温室气体排放的责任。不仅如此,大气中累积的二氧化碳会持续溶解在海水中,慢慢地把海洋变成碳酸。

由于所有这些原因,没有一个负责任的人能够坚持说,我们可以尽管把碳排放到空气中,只要给平流层涂个防晒霜来进行补偿就好了。但在2013年的一本书中,物理学家戴维·基思(David Keith)提出了一种温和、灵敏、暂时性的气候工程模式。“温和”意味着硫酸盐或碳酸盐的量只是足以降低变暖的速度,而非完全抵消,适可而止是一种美德,因为微小的干预不太可能引发失控的巨变。“灵敏”指任何操作都将是谨慎、渐进、密切监控、不断调整的,而且如果一旦出现相关征兆,将完全停止。而“暂时性”意味着在消除温室气体排放并将大气中的二氧化碳恢复到工业化前的水平之前,该项目的设计只能给人类以喘息的空间。为了回应人们对世界将永远依赖气候工程的恐惧,基思说:“到2075年,我们难道还不知道如何每年从空气中吸收50亿吨碳吗?我不信。”

基思是世界上最优秀的气候工程师之一,我们不能指责他被创新的激情冲昏了头脑。记者奥利弗·莫顿(Oliver Morton)在2015年出版的《重塑的星球》(

The Planet Remake

)一书中也有类似的思考,书中从历史、政治、道德以及当前技术水平等层面展示了气候工程。莫顿表示,一个多世纪以来,人类一直在破坏水、氮和碳的全球循环,因此现在保护原始地球系统为时已晚。鉴于气候变化问题牵涉甚广,认为人类可以轻易解决这一问题并不明智。在解决方案完全到位之前,研究如何最大限度地减少气候变化对数百万人的伤害似乎只是谨慎的做法。莫顿设想了几种情景,即使未来世界缺乏理想的全球治理,也能实施温和或暂时性的气候工程计划。法律学者丹·卡汉(Dan Kahan)的研究已表明,提供有关气候工程的信息非但不会造成道德风险,反而会让人们更加关注气候变化,减少对政治意识形态的偏见。

尽管经历了半个世纪的恐慌,人类并没有走上不可挽回的生态自杀之路。人类对资源短缺的恐慌只是因为误解。厌世的环境保护主义亦是如此,认为现代人不过是原始星球上邪恶的掠夺者也只是一种误解。而开明的环境保护主义则认识到,人类需要利用能源来摆脱熵和进化带给他们的贫困。

启蒙环境保护主义正是要寻求对地球和生命世界危害最小的方式来使人类摆脱贫困。历史表明,这种现代的、务实的、人性化的环境保护主义是可行的。随着世界变得越来越富裕,科技水平越来越高,它将非物质化、去碳化和致密化,从而节省土地和物种。随着人们变得越来越富有,受教育程度越来越高,他们将更关心环境,想出保护环境的方法,并且更有能力为之买单。环境的诸多方面正在改善,鼓励着我们去处理那些仍待解决的严重问题。

这些问题中最首要的是温室气体的排放及其对气候变化的威胁。人们有时会问我,人类是会揭竿而起、迎接挑战呢,还是会坐视灾难的发生?我认为我们无论如何都会直面挑战。但是,理解这种乐观的本质同样至关重要。经济学家保罗·罗默(Paul Romer)曾区分自满的乐观主义与有条件的乐观主义。前者是孩子在圣诞节的早晨等待礼物时的感觉,而后者是一个孩子想要一间树屋,他意识到,如果他能找来一些木头和钉子,并说服其他孩子帮助他,他就能自己建一间出来。

对于应对气候变化,我们不能自满地乐观,但可以有条件地乐观。我们有一些切实可行的方法来防止伤害,而且我们有办法学到更多,积累更多经验。问题是可以解决的。这并不意味着问题会自己解决,而是告诉我们,如果我们能够善用现代社会的仁慈力量,包括社会的繁荣、高明管理下的市场、国际治理以及对科学和技术的投资,我们就能像解决其他现代问题一样,解决好环境问题。