明治维新后,日本军国渐盛,扩张渐速,其对外侵略统治概而言之,包括几种较为典型的模式:

琉球模式。日本依据本土之行政法律体系,在琉球推行郡县制度。1872年,明治政府不顾琉球王维持现状之请,宣布设置琉球藩。1879年,明治政府进而派兵占领琉球,宣布“废除琉球藩,设置冲绳县”

,携琉球王尚泰入东京,遣官吏赴琉球,吞并琉球为日本领土。日本在琉球废藩设县,与日本本土制度相对应,其法律行政,亦多仿效日本本土制度,推行“内地之政令”,日本决策层特意叮嘱冲绳行政负责人:“就冲绳县之县治,内地之政令尚未普遍推行者,应酌量其缓急,渐以推行,其旧制无害于事者,且保存之以适民情,其他百般施政,应于革旧迎新之际,加以特别之处分”

,携琉球王尚泰入东京,遣官吏赴琉球,吞并琉球为日本领土。日本在琉球废藩设县,与日本本土制度相对应,其法律行政,亦多仿效日本本土制度,推行“内地之政令”,日本决策层特意叮嘱冲绳行政负责人:“就冲绳县之县治,内地之政令尚未普遍推行者,应酌量其缓急,渐以推行,其旧制无害于事者,且保存之以适民情,其他百般施政,应于革旧迎新之际,加以特别之处分”

,虽然“旧习已久,普遍之制度甚难从速改正,万事浑迷”,但要“根据一般法律规则之主旨,逐渐使之通行,进行置县之实践”。

,虽然“旧习已久,普遍之制度甚难从速改正,万事浑迷”,但要“根据一般法律规则之主旨,逐渐使之通行,进行置县之实践”。

日本统治琉球的基本政策,着眼于“置县”,将之当作与日本本土其他地区相类的一个行政区划。

日本统治琉球的基本政策,着眼于“置县”,将之当作与日本本土其他地区相类的一个行政区划。

台湾、朝鲜模式。日本在台湾、朝鲜设置总督,集中统揽军政大权。1895年,日本侵占台湾后设立总督府。根据日本政府的赋权,台湾总督掌握行政权、司法权、陆海军指挥权,乃至特别立法权。台湾总督“管辖台湾岛及澎湖列岛”,“在委任范围内,统帅陆海军,接受拓殖务大臣监督,统理各项政务”,还“执掌其管辖区域内防务事宜”,并在有限制的前提下,拥有发布法令之权。

后来,台湾军队的指挥权被移交给台湾军司令官,台湾得以出现文官总督,但权限仍然极大。

后来,台湾军队的指挥权被移交给台湾军司令官,台湾得以出现文官总督,但权限仍然极大。

日本占领朝鲜后,同样设立朝鲜总督,统揽朝鲜各项权力。朝鲜总督府官制规定,“朝鲜总督由陆海军大将充任”,其实际人选除海军大将斋藤实外,均为陆军大将。朝鲜总督受权在朝鲜行使军事权、立法权、行政权,并通过总督府令,享有部分司法权。朝鲜总督的权力排位高于台湾总督,直属于天皇:“朝鲜总督直属于天皇,统帅陆海军,执掌朝鲜防务相应事宜,统辖各种政务,经过内阁总理大臣上奏天皇,并获得天皇裁可。”

于法律制度上,朝鲜虽通行大日本帝国宪法,但朝鲜总督命令具有相当效力:“朝鲜之法律事项,以朝鲜总督之命令规定之”,只是“应经内阁总理大臣加以敕裁”。

于法律制度上,朝鲜虽通行大日本帝国宪法,但朝鲜总督命令具有相当效力:“朝鲜之法律事项,以朝鲜总督之命令规定之”,只是“应经内阁总理大臣加以敕裁”。

在特定情况下,朝鲜总督甚至拥有向部分周边地区侵略用兵的授权:“朝鲜总督于必要之际,可将朝鲜驻在之军人军属,派遣向满洲、北清、俄罗斯领沿海州。”

在特定情况下,朝鲜总督甚至拥有向部分周边地区侵略用兵的授权:“朝鲜总督于必要之际,可将朝鲜驻在之军人军属,派遣向满洲、北清、俄罗斯领沿海州。”

除了台湾、朝鲜,日本在辽东半岛设置关东总督府,亦由总督总揽占领地各项权力。关东总督府直属于天皇,后改为关东都督府,接受外相、陆相、参谋总长、陆军教育总监等职的共同监督。

与上述直接统治模式不同,日本侵占中国东北后,实行了间接统治的殖民模式。在九一八事变爆发后不久,关东军司令官即“持有拥立宣统帝之倾向”,“军部方面亦有同样观点”。

随着日军占领中国东北全境,日本内阁决定以成立“新国家”的方式,来推动日本侵略利益的扩张:“使满蒙自中国本部政权分离独立,成为一政权统治之区域,根据现状,尽可能使其逐渐具有一国家之实质”,“恢复扩充我满蒙权益,以新国家为对手实行之”。

随着日军占领中国东北全境,日本内阁决定以成立“新国家”的方式,来推动日本侵略利益的扩张:“使满蒙自中国本部政权分离独立,成为一政权统治之区域,根据现状,尽可能使其逐渐具有一国家之实质”,“恢复扩充我满蒙权益,以新国家为对手实行之”。

对于采取这种统治方式的理由,军部内部通报解释为“帝国政府标榜不干涉支那内政,如今对建设满蒙的满洲国,仍然要在表面上坚持这一方针”,“将满蒙与支那本土分离,是为了排斥无道的旧军阀”,因此,在中国东北“建立新国家”。但实际上,日本成立伪满洲国,目的在于让“帝国与满洲国,将迈出共存共荣的第一步”,让伪满洲国“迈向与帝国合作的共存共荣理想”。

而所谓“共存共荣”的理想,实际上就是日本对伪满洲国全面控制。在伪满洲国建立后,“对满洲国之指导,处于关东军司令官兼帝国驻满大使统辖之下,主要通过日本人管理实行之,日本人官吏作为满洲国运营之中核”。

而所谓“共存共荣”的理想,实际上就是日本对伪满洲国全面控制。在伪满洲国建立后,“对满洲国之指导,处于关东军司令官兼帝国驻满大使统辖之下,主要通过日本人管理实行之,日本人官吏作为满洲国运营之中核”。

1932年9月,日本与伪满洲国签订了《日满议定书》等一系列文件,确定在“国防”上,“满洲国今后之国防及治安维持委托于帝国,所需经费由满洲国负担”;在军事上“满洲国帝国军队国防上必要的铁道港湾水路、航线等管理及铺设,委托于帝国或帝国指定机关,满洲国极力援助帝国军队所需之各种设施”;在政治上“日本人名望达识者,担任满洲国参议,满洲国中央地方各官署任用日本人,根据关东军司令官推荐选任,解职亦需关东军司令官同意”。

与之同时,日军驻留中国东北,无限期延长对中国东北的军事占领:“满洲国及日本国确认对于缔约国一方之领土及治安之一切威胁,同时亦为对于缔约国他方之安宁及存立之威胁,相约两国协同当防卫国家之任,为此所要之日本国军队驻扎于满洲国内。”

与之同时,日军驻留中国东北,无限期延长对中国东北的军事占领:“满洲国及日本国确认对于缔约国一方之领土及治安之一切威胁,同时亦为对于缔约国他方之安宁及存立之威胁,相约两国协同当防卫国家之任,为此所要之日本国军队驻扎于满洲国内。”

综上所述,日本在琉球直接实行日本制度,在台湾、朝鲜等地采取了总督主政的直接殖民统治的方式,而在伪满则成立了形式上的“新国家”,实行间接的殖民统治。伪满在形式上与台湾、朝鲜等日本殖民地不同,但实际上在中国东北占领区由关东军司令官统理军政事宜,享有与台湾、朝鲜总督类似的巨大权力,政权主要的中坚构成,亦为日本官吏。可以说,这种利用傀儡政权进行的间接殖民统治,与直接的殖民统治没有实质性区别。

1930年代中期,随着日军对华北侵略行动的推进,日本于1935年在华北地区扶植“冀东防共自治政府”。这一政权形式上虽为“自治”,但实际上日军亦承认,“如果说这一政府完全是他们自身组织、运动的,日本方面完全没有产生影响,这显然是不妥当的”。在表面上,“日本政府设立冀东防共自治政府的目的,是在华北停战地区县内改善行政,防止赤祸,复兴东洋道德,敦厚日满华三国国交,是日本政府设立之的目的”,但实际上,“设立冀东政府,是将之作为一个完全的亲日政权”,“设立华北特殊地带,解决抗日、排日行为”。

1936年,“随着华北工作的推进,为促进内蒙古与中央的分离”,“巩固满洲国统治及国防之基础”,日本又扶植成立了“蒙古军政府”。

1936年,“随着华北工作的推进,为促进内蒙古与中央的分离”,“巩固满洲国统治及国防之基础”,日本又扶植成立了“蒙古军政府”。

1937年7月7日夜,北平卢沟桥附近,日军华北驻屯军挑起军事冲突。7月11日,日本政府发表声明,强调卢沟桥事件关系到“维持华北治安”,“对帝国及满洲国极为重要”,决定向华北增兵。

随着战争规模的扩大,日本内部出现了两种意见。一种意见以陆相杉山元与陆军次官梅津美治郎为代表,主张进一步扩大战争规模,即“扩大派”;一种意见以首相近卫文麿、参谋本部作战部部长石原莞尔等人为代表,主张控制战争规模,尝试与国民政府对话来达成侵略目标,即所谓“不扩大派”。

作为“扩大派”与“不扩大派”之间博弈与协调的结果,日本当局一边强调“不扩大”,一边制订态度强硬的后备方案,计划若事态进一步扩大,则不惜凭借军事力量控制华北,甚至将战局扩大为全面战争,颠覆国民政府的统治。

7月13日,参谋本部同陆军省共同通过《处理华北事变方针》,确定当下方针为“不扩大方针”,但“若中国无实行所达成协议的诚意”,或“中央军北上”,企图发起攻势,则“采取断然措施”。

负责制订日本陆军战争计划的参谋本部作战部第二课

负责制订日本陆军战争计划的参谋本部作战部第二课

提出:“若条件许可,则投入充足兵力,在至短期间内平定战局”

提出:“若条件许可,则投入充足兵力,在至短期间内平定战局”

,甚至考虑在“不得已同中央军交战”的情况下,“以覆灭抗日之中央政权为目的,进行全面战争,根本解决中国问题”。

,甚至考虑在“不得已同中央军交战”的情况下,“以覆灭抗日之中央政权为目的,进行全面战争,根本解决中国问题”。

8月9日,在上海的日本海军陆战队中尉大山勇夫和一等水兵斋藤要,强行驾车冲入虹桥机场,被机场守卫击毙,上海局势随之骤然紧张。8月12日夜,四相会议(首相、外相、海相、陆相)通过了向上海派遣两个师团兵力的决定。

8月13日,中日两军在上海交火,淞沪会战正式爆发。8月15日,日本政府发表第二次声明,宣告日本准备“膺惩暴戾的中国军队、促进南京政府反省”,进而实现“根绝中国排外抗日运动,芟除发生本次事变及类似事件的根本原因,实现日满华三国间的融合提携”。

8月13日,中日两军在上海交火,淞沪会战正式爆发。8月15日,日本政府发表第二次声明,宣告日本准备“膺惩暴戾的中国军队、促进南京政府反省”,进而实现“根绝中国排外抗日运动,芟除发生本次事变及类似事件的根本原因,实现日满华三国间的融合提携”。

淞沪会战爆发后,日本内部意见逐渐统一,决心进一步扩大侵华战争规模,“不扩大派”与“扩大派”走向合流。8月21日,日本海军军令部部长、陆军参谋总长对天皇就战争计划的质询,回答要“占领上海,使其丧失作为经济中心的机能”,“适时封锁中国沿海,切断对外经济活动”,最终“使敌国军队及国民丧失战斗意志”。而这份要求扩大战争的方案,正是军部里“不扩大派”的代表人物石原莞尔所起草的。

9月5日,另一个“不扩大派”的代表人物日本首相近卫文麿,也在日本议会第72次临时会议上发表施政演说,强调在“中国继续抵抗”的情况下,“不惜进行长期战争”。

9月5日,另一个“不扩大派”的代表人物日本首相近卫文麿,也在日本议会第72次临时会议上发表施政演说,强调在“中国继续抵抗”的情况下,“不惜进行长期战争”。

随着战争规模的扩大,日本舆论对国民政府的批判日益加强。原驻华大使馆武官喜多诚一公开表示:“蒋介石平日通过宣传抗日来强化政权,又自负不会输给日本,他是不得不要一战的。”

《朝日新闻》宣扬,国民政府抗日立场坚定,终会共产主义化:“如果中国采取了包括游击战在内的长期抵抗,那么将让中国走向赤化”;

《朝日新闻》宣扬,国民政府抗日立场坚定,终会共产主义化:“如果中国采取了包括游击战在内的长期抵抗,那么将让中国走向赤化”;

“南京政府的实权归于共产派之手,不得不说是其必然的命运。无论南京政府是否监禁知日派和稳健派,但其向共产化的变质归根结底是难以避免的”。

“南京政府的实权归于共产派之手,不得不说是其必然的命运。无论南京政府是否监禁知日派和稳健派,但其向共产化的变质归根结底是难以避免的”。

尤其在抗日民族统一战线逐步稳固,中苏签订互不侵犯条约后,《朝日新闻》更是判定:“南京政府的实权,已经归于第三党和共产党中坚分子的手中,一切军政都由反日派左右,此点已逐渐得到确认。”

尤其在抗日民族统一战线逐步稳固,中苏签订互不侵犯条约后,《朝日新闻》更是判定:“南京政府的实权,已经归于第三党和共产党中坚分子的手中,一切军政都由反日派左右,此点已逐渐得到确认。”

在这种背景下,日军公开宣称,关注“华北新政权”的成立情况,这个“华北新政权”,“应该与南京政府全无关系”。

在舆论造势的同时,军部方面秘密准备扶植伪政权事宜。9月4日,喜多诚一被任命为华北方面军特务部部长,接受了华北方面军司令官寺内寿一要求其“关于将来在华北建立政权问题,应体察华北人心的趋向,逐步进行准备”的训令。

扶植华北伪政权由华北方面军一手主导,但幕后推动者则是日本陆军省。据当时任华北方面军特务部总务课长的根本博回忆,担当在华北建立政治机构的任务,是由陆相杉山元与陆军省次官梅津美治郎秘密指示的。

喜多一边准备建立“新政权”,一边在日本媒体上放风。根据日本媒体的报道,围绕着在华北建立“新政权”问题,“喜多少将的谈话可以归纳为三点”:“第一,在保定和沧州取胜后,人心逐渐安定,换句话说,逐渐出现了脱离南京政府抗日政策,同日本合作的新政的基础;第二,华北大众反对中国赤化,对与日本共同防共具有热情;第三,各地地方领袖出面在各重要城市组织治安维持会,并在天津建立了中心组织——治安维持会的联合会。根据以上条件,可以说华北新政权诞生的预备条件已经成熟。”“最好的情况下,是根据地方自治的精神,建立理想的地方政权,最终被中央(注:即国民政府)所统一”,“最坏的情况下,不得已将华北政权发展为准独立政权(一直到南京政府反省为止)”。

喜多的表态,与日本外务省的意见并不一致。外务省不赞成日军扶植“新政权”的行为,尤其是“与南京政府全无关系”的“新政权”,主张“树立地方政权,乃绝对不可行之策”。外务省认为,“在对平津的第二十九军的扫荡告一段落后,为维持这一方面的治安,采取过渡措施,暂时组织自治会和治安维持会,并保持联络,这是为了收拾时局,所不得已的”,而“解决华北问题,只能同中央政权直接交涉。在南京政权基本统一中国的今天,树立其他地方政权,是一时糊涂,留下千载祸根”。在外务省眼中,拥立失意政客,推行“地方自治”,并不存在可行性:就扶植“政权”问题,“虽然作为过渡措施,在平津暂时设立了自治会和治安维持会,但这是当下时局所需,不得已而为之的措施”,“根据冀东、冀察政权的前例,拥立地方政权明显是不可行的”,构成“政权”的主体,“拥立吴佩孚等旧军阀也好,所谓自治运动的形式推出‘故老’,或拥立张自忠等二十九军势力也好,都是不可行的”。

虽然外务省反对,但华北方面军已经开始了华北伪政权的筹建工作。对“新政权”的定位,华北方面军并不打算使其“最终被中央所统一”,而是明确要求“新政权”要“在实质上与南京政府相分离”,只是“在一开始暂不易帜,暂不发表独立宣言”,而其范围则包括北平、天津、河北、察哈尔等,并计划在未来扩张至山西、山东等地。

华北方面军主张,国民政府与日本的对立,是深刻的、全方位的,无法轻易改变,必须将之彻底摧毁,而将扶植的“新政权”,当作中日交涉的新对象:“南京政府基于与日本对立的立场,在政治、经济、思想上排斥日本,充实对日军备,宣扬收复失地。归根结底地说,南京政府与日本的期望是根本冲突的,其根源在于长年以来,鼓吹抗日思想的国民党,不将之摧毁就无法达成我方目的。”

喜多诚一则公开表示,国民政府“内部主战派、中间派、妥协派的互相斗争”,是不容易出现的。

喜多诚一则公开表示,国民政府“内部主战派、中间派、妥协派的互相斗争”,是不容易出现的。

意即国民政府内部发生分裂和变化,由“抗日”转入“亲日”的可能性不大。既然国民政府无法作为谈判对象,日本的谈判对象就必须是一个新的“采取反共、亲日、共存共荣政策、统治整个中国的政权”,需要“由军在占领区及其周边建立地方政权,并加以支持”,并最终扶植这个“地方政权”成为“统治整个中国的政权”,取代国民政府的地位。

意即国民政府内部发生分裂和变化,由“抗日”转入“亲日”的可能性不大。既然国民政府无法作为谈判对象,日本的谈判对象就必须是一个新的“采取反共、亲日、共存共荣政策、统治整个中国的政权”,需要“由军在占领区及其周边建立地方政权,并加以支持”,并最终扶植这个“地方政权”成为“统治整个中国的政权”,取代国民政府的地位。

华北方面军的主张,也得到了其他日军的支持。关东军认为,应在占领地推进“自治政权”的成立,并与之进行合作,随着形势的推移,日本应宣布与国民政府断绝关系,承认中国的“新政权”。

参谋本部第七课(即“中国课”,负责研究中国相关事务)也在《成立华北政权研究案》中主张,扶植华北伪政权成立后,必须从速确立其作为“中央政府”的地位:“如果帝国将华北政权当作地方政权,中国人便会以为,未来华北政权将会被南京政权吸收,由此心存担忧,而且会怀疑帝国准备分割中国,优秀人才便不会参加新政权”,因此,有必要将“新政权”,作为未来中国的“中央政权”看待。

参谋本部第七课(即“中国课”,负责研究中国相关事务)也在《成立华北政权研究案》中主张,扶植华北伪政权成立后,必须从速确立其作为“中央政府”的地位:“如果帝国将华北政权当作地方政权,中国人便会以为,未来华北政权将会被南京政权吸收,由此心存担忧,而且会怀疑帝国准备分割中国,优秀人才便不会参加新政权”,因此,有必要将“新政权”,作为未来中国的“中央政权”看待。

陆军省军务课则认为:“若中国进行长期抵抗,对华北进行统一的政务指导,可以作为未来新中国政权的基础培养。”

陆军省军务课则认为:“若中国进行长期抵抗,对华北进行统一的政务指导,可以作为未来新中国政权的基础培养。”

10月1日,日本首相、陆相、海相、外相通过《处理中国事变要纲》,作为下一阶段行动的纲领性文件。虽然当时日军已经扶植成立了“察南自治政府”“晋北自治政府”及各地“维持会”,华北方面军也已经开始筹建统一的华北伪政权,但由于日本内部尚未达成共识,本文件并未正式确认成立“新政权”。文件要求,“遵奉‘促使中华民国反省,从速确立东亚和平’的圣旨,来确立本次事变的处理方针”,“进行外交交涉,促使中国取消抗日政策和容共政策,进行划时代的国交调整”,“在中央政府的治理下,实现华北的明朗化(原注:行政归于中央政府,但此地域的行政首脑者应为努力实现中日融合的适当人选)”,“占领区的政治机关交给当地居民自主组建,但要对其加以指导”。

显然,文件仍然将国民政府当作交涉对象,要求将华北行政置于国民政府管理之下,占领地行政亦暂时保持在“民众自治”的层面。

显然,文件仍然将国民政府当作交涉对象,要求将华北行政置于国民政府管理之下,占领地行政亦暂时保持在“民众自治”的层面。

《处理中国事变要纲》暂未确认成立“新政权”,其背景在于日本当局对成立“新政权”时机的考虑。外务省认为,在无法通过与国民政府的外交谈判来达成目的之际,再“通过我军击破中央军的副作用,中国内部发生动摇导致蒋政权瓦解,诞生新的中央政权”。

而参谋本部第二课也认为,日本联合各方势力成立“反共反蒋政权”,发起政治攻势的时机,应该在国民政府准备长期抗日,但“在实际上已经沦落为一地方政权”之际。

而参谋本部第二课也认为,日本联合各方势力成立“反共反蒋政权”,发起政治攻势的时机,应该在国民政府准备长期抗日,但“在实际上已经沦落为一地方政权”之际。

而国民政府逐渐“沦为一地方政权”的时机,大本营陆军部在《事变对处要纲案》中判断,应该在“攻占南京前后”。

而国民政府逐渐“沦为一地方政权”的时机,大本营陆军部在《事变对处要纲案》中判断,应该在“攻占南京前后”。

随着华中派遣军逼近南京,华北方面军计划“在12月上旬,成立新政府筹备委员会,举行成立典礼”,“新政权的名称为新民政府,首都为北京”。12月13日,日军攻陷国民政府首都南京,作为对日军军事进展的呼应,12月14日,华北伪政权宣告正式成立,并确定名称为“中华民国临时政府”。

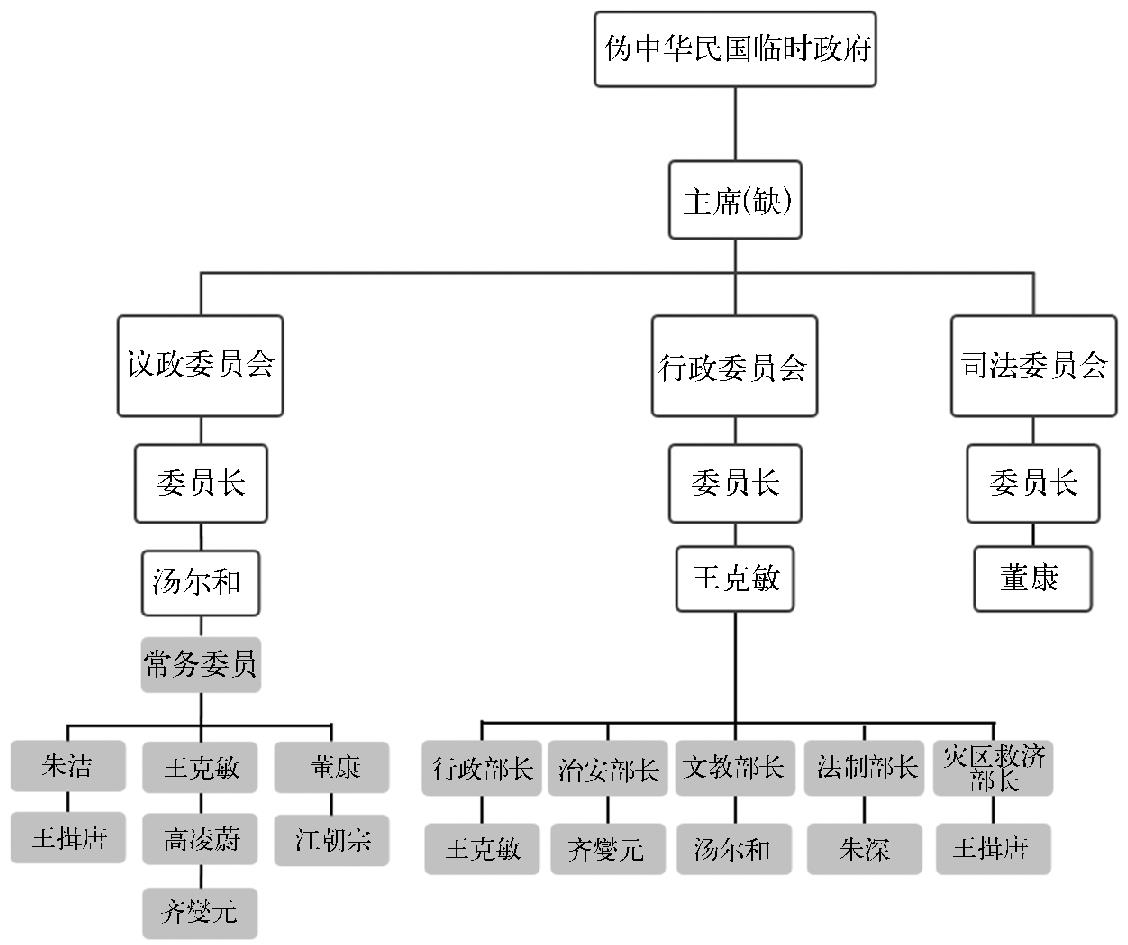

“临时政府”的政治体制放弃了国民政府的五院制,而实行所谓三权分立体制,下设行政、议政、司法3个委员会,分别负责行政、立法、司法三权(司法权具体则由法院执行),而“临时政府”的代表则为行政委员长。

“临时政府”的政治体制放弃了国民政府的五院制,而实行所谓三权分立体制,下设行政、议政、司法3个委员会,分别负责行政、立法、司法三权(司法权具体则由法院执行),而“临时政府”的代表则为行政委员长。

在思想方面,华北方面军准备接受汤尔和等人的建议,结合知识分子中有市场的“王道政治”,以及“亲和大众的道教思想”,创立“新民主义”来对抗“三民主义”。

在思想方面,华北方面军准备接受汤尔和等人的建议,结合知识分子中有市场的“王道政治”,以及“亲和大众的道教思想”,创立“新民主义”来对抗“三民主义”。

可以说,这个“新政权”在一开始,就是日军试图从政治体制,乃至思想文化方面,全面替代国民政府的工具。

可以说,这个“新政权”在一开始,就是日军试图从政治体制,乃至思想文化方面,全面替代国民政府的工具。

华北伪政权虽然成立,但在国民政府内部未出现明显分化之际,日军准备暂时不公开以“新政权”为“中央政权”的主张:“为避免南京政府内抗日势力的团结,故而暂时不以中央政府的名义称呼新政权,但要明确亲日防共的政纲,并使其具备中央政权的实质。”

随着德国主导的“陶德曼调停”走向失败,日本扶植华北伪政权作为“中央政权”的方针逐渐得到确定。日本内阁通过的《事变对处纲要(甲)》,决定在与国民政府媾和失败的情况下,“逐渐强化扩大华北政权,将之当作新中国的中心势力”。

1938年1月11日,御前会议通过了《处理中国事变根本方针》,决定若国民政府拒绝求和,则日本政府“不以其为对手”,“促其溃灭”,即进行长期战争,到时候日本将“促进新兴中国政权的成立、发展”,“与新政府进行国交调整交涉,设法使现中国中央政府崩溃,或被新兴的中央政权吞并”。

1938年1月11日,御前会议通过了《处理中国事变根本方针》,决定若国民政府拒绝求和,则日本政府“不以其为对手”,“促其溃灭”,即进行长期战争,到时候日本将“促进新兴中国政权的成立、发展”,“与新政府进行国交调整交涉,设法使现中国中央政府崩溃,或被新兴的中央政权吞并”。

“临时政府”首脑王克敏在近卫发表“不以国民政府为对手”声明后,立即在日本媒体上表示:“将持续完备政府各项组织,期待在最短时间内成立正式政府,并获得贵国在内的各国承认。”

显然,王克敏期待日本能早日将“临时政府”当作代表中国的“中央政府”。

显然,王克敏期待日本能早日将“临时政府”当作代表中国的“中央政府”。

然而,华北伪政权并不具备成为“中央政权”所需的实力。根据喜多等人的计划,华北伪政权“(一)元首须以曾任总统、总理的一流人物任之。(二)政府首长须以曾任总理、总长的一流人物任之”。

为此拟定的政府首长人选包括:王克敏、曹汝霖、江朝宗、高凌蔚、王揖唐、汤尔和、李思浩等人,元首人选则为吴佩孚、曹锟等。

为此拟定的政府首长人选包括:王克敏、曹汝霖、江朝宗、高凌蔚、王揖唐、汤尔和、李思浩等人,元首人选则为吴佩孚、曹锟等。

《朝日新闻》甚至为此放出风声,表示“临时政府将去掉临时二字,成为中华民国政府”之际,将实行大总统制,“时机在旧正月(注:春节)前后”,“中国民众间对徐世昌、曹锟、吴佩孚等人呼声较高”。

《朝日新闻》甚至为此放出风声,表示“临时政府将去掉临时二字,成为中华民国政府”之际,将实行大总统制,“时机在旧正月(注:春节)前后”,“中国民众间对徐世昌、曹锟、吴佩孚等人呼声较高”。

然而,徐、曹、吴等人迟迟不愿应诺日军请求,亦无实力派积极响应。缺乏政治、军事实力的“临时政府”,正如华北方面军在事前所担忧的:“在北方政权(注:即‘临时政府’)成立初期,可以说是离开了日本的武力便难以立足。”

无法找到相应的“元首”,将“临时政府”的孱弱性暴露无遗,这直接导致其在日军战略中“中央政府”地位发生动摇。

无法找到相应的“元首”,将“临时政府”的孱弱性暴露无遗,这直接导致其在日军战略中“中央政府”地位发生动摇。

华北日军扶植伪政权的同时,华中日军也要求在中国南方设立政权。1937年12月24日,日本政府通过的《事变对处纲要(甲)》中,计划在上海方面,也“考虑建立同华北新政权有联系的新政权”。

1938年初,华中派遣军司令官松井石根“为与华北政权相对立,也要求华中设立同样的政权”。

1938年初,华中派遣军司令官松井石根“为与华北政权相对立,也要求华中设立同样的政权”。

华中派遣军筹备树立“华中政权”的《指导华中政务方案》要求:“在华中树立高度联日政权,使华中逐渐脱离对欧美依存,为使其成为以日本为盟主的秩序下中国的一个地区,而打好相应基础”,而对“华中政权”与“华北政权”的关系方面,方案仅表示“在未来与华北政权完满接洽”,并未明言“华北政权”的主导地位。

华中派遣军筹备树立“华中政权”的《指导华中政务方案》要求:“在华中树立高度联日政权,使华中逐渐脱离对欧美依存,为使其成为以日本为盟主的秩序下中国的一个地区,而打好相应基础”,而对“华中政权”与“华北政权”的关系方面,方案仅表示“在未来与华北政权完满接洽”,并未明言“华北政权”的主导地位。

依照《指导华中政务方案》的主要内容,华中派遣军又拟定《树立华中新政权方案》,交由日军中央批准。方案要求“通过尽快树立并培养新政权,利用其有形无形的压力,摧毁反抗势力”,“华中政权”暂用名“华中临时政府”,政府驻地为上海,未来则为南京。

依照《指导华中政务方案》的主要内容,华中派遣军又拟定《树立华中新政权方案》,交由日军中央批准。方案要求“通过尽快树立并培养新政权,利用其有形无形的压力,摧毁反抗势力”,“华中政权”暂用名“华中临时政府”,政府驻地为上海,未来则为南京。

日本在华北、华中相继成立代理人组织的同时,1月20日,参谋本部第二课拟定《昭和13年(1938)以后战争指导计划大纲案》,将对华持久战分为3个时期,主要内容如下:

第一期约由1938年至1939年前半期,此时期进行消极持久战的指导,限制国力尤其是战力消耗。在攻占广州和平定黄河以北后,进入战略收缩态势。将华北、华中、华南方面的占领地域分别限定在黄河以北及山东大部,芜湖、杭州以东江南地区,广州及其补给线3部分,同时组建约11个师团的新军,承担守备任务。

第二期自1939年下半年至1940年,加强对华攻势,做好同时与中苏两国正面交战的准备。占领黄河、长江之间包括武汉的地区,扩大“新政权”势力,竭尽政略手段结束对华战争。

第三期为1941年及以后,继续整顿占领地及强化新的“统一政权”,准备对苏战争,并防备以后国际变化。

可以看出,日军持久战计划中结束侵华战争的方法,是围绕着“新政权”所展开的。

日本政府发表第一次近卫声明,意味着与国民政府正式关系的断绝。第一次近卫声明的另一个核心内容“期望真能与帝国合作的中国新政权的建立与发展,并将与此新政权调整两国邦交”,说明日本官方在处理确认侵华利益、代理占领地统治的问题上,将赌注押在了“中国新政权”上。

如前文所言,“临时政府”在建立时,是被当作中国未来的“中央政权”来扶植和宣传的。扶植“临时政府”成立的华北方面军,期待能把“临时政府”作为“未来中国中央政权”的地位尽早确定下来。早在“临时政府”成立之前,华北方面军就认为“在华北树立的新政权,不能将之当作地方政权,而要将之当作取代南京政府的中央政权”。

以“临时政府”作为未来“中国中央政权”的方针,得到了日本军部和政府的确认。大本营陆军部通过的《事变对处要纲案》要求,在否认国民政府后,要“使华北政权与其他亲日反共政权相提携,并具有相应的实力”,“在华中、华南树立的亲日反共政权,要指导其逐渐与华北政权合并”。

日本内阁通过的《事变对处纲要(甲)》则决定,除非国民政府答应媾和,否则便“逐渐强化扩大华北政权,将之当作新中国的中心势力”。

日本内阁通过的《事变对处纲要(甲)》则决定,除非国民政府答应媾和,否则便“逐渐强化扩大华北政权,将之当作新中国的中心势力”。

近卫文麿在发表第一次近卫声明后,接受日本媒体采访时,也表示:“我们期待,未来的新中国的新政权,是统一的防共的单一政权,有说法认为,如果国民政府反省,将以与临时政府平等的身份加入新政权,但事实并非如此,国民政府将归于临时政府旗下,被其吸收。”

似乎在实际上确认了临时政府在未来作为“中央政权”的“地位”。

似乎在实际上确认了临时政府在未来作为“中央政权”的“地位”。

日本媒体也有声音认为,日本政府彻底与国民政府断绝关系后,“临时政府”成为日本政府首选的交涉对象,自然会对其全力支持,“临时政府”的“地位”也会逐渐提高,最终作为“中国政府”,得到日本承认:“一等时机到来,临时政府将去掉临时二字,成为中华民国政府”,“中国民众希望时机在春节前后”。

正因于此,“临时政府”首脑王克敏在近卫发表“不以其为对手”声明后,随即在日本媒体上表示:“将持续完备政府各项组织,期待在最短时间内,成立正式政府,并获得贵国在内的各国承认。”

正因于此,“临时政府”首脑王克敏在近卫发表“不以其为对手”声明后,随即在日本媒体上表示:“将持续完备政府各项组织,期待在最短时间内,成立正式政府,并获得贵国在内的各国承认。”

然而,近卫在同一时期,又向日本媒体宣称,“临时政府”的最终地位并未确定。近卫表示:“在今天,并不是一定要把华北政权当作中央政权,华北政权只是第一个成立的政权,因此要以其为中心,合并吸收将在华中、华南建立的政权,华北政权确实成了其中最主要的部分。然而,虽然有来自华北的、要求当即将华北政权当作中央政权的报告,但对此并未有正式决定。相信到最后,将随着各种势力陆续加入,共同形成发达的统一政府。”此外近卫还认为,“现在已判断国民政府不会反省,无法将其作为对手,但是否会在今年上半年成立新中央政府,对此还不确定”。

即便是日军进行颇多“工作”的吴佩孚,也考虑到了“临时政府”无权无势的实际情况,并不愿出就虚名之位:“设无各国承认之国民政府与真正人民拥戴,我决不出就任何名义。”

即便是日军进行颇多“工作”的吴佩孚,也考虑到了“临时政府”无权无势的实际情况,并不愿出就虚名之位:“设无各国承认之国民政府与真正人民拥戴,我决不出就任何名义。”

近卫所谓来自华北的、要求“当即将华北政权当作中央政权的报告”,应该就来自于华北方面军。在第一次近卫声明发表前,陆军次官梅津美治郎联系了华北方面军,表示陆军中央认为:“对于将华北政权改称为中央政权的时机,要充分慎重,必须在其具有相应的实力后实行,切不可操之过急。就算中央政府正式成立,帝国也不一定马上承认。”华北方面军则在回复中强硬地表示:所谓相应的实力,“要通过将临时政府当作中央政权,才能进而促进其实力发展”,要求“尽快将其当作中央政权,加以承认”。

日本政府要求,对华北伪政权的控制主要集中在宏观政策方面,避免如伪满洲国那样直接插手行政:“对其干涉仅止于根据我方指导大纲,配置顾问自内部指导,避免设立日本官员干涉行政细节等。”

然而,日本政府是无法直接对华北伪政权进行“内部指导”的,“临时政府”由日本华北方面军一手扶植,日本政府乃至日军中央,对其直接干涉都相对有限。“临时政府”直接的幕后推手,实际上是喜多诚一领导的华北方面军特务部:“新政权中央政府的成立与对其指导,由特务部本部负责之。”

然而,日本政府是无法直接对华北伪政权进行“内部指导”的,“临时政府”由日本华北方面军一手扶植,日本政府乃至日军中央,对其直接干涉都相对有限。“临时政府”直接的幕后推手,实际上是喜多诚一领导的华北方面军特务部:“新政权中央政府的成立与对其指导,由特务部本部负责之。”

一个被日本视为未来中国“中央政权”的政府,却全盘接受日军一个方面军的操纵掌控,即便从日军的角度来看,这种情况也是极不正常的。陆军次官梅津美治郎在联系华北方面军时,同意“本次事变所获成果,主要通过与华北政权(中央政权)签订协定而获得”,但要求“华北政务指导官暂且由华北方面军司令官负责,未来则更易为文官”,意即对华“政略”最终要交给日本政府,并由日本中央统筹相关事宜。但华北方面军的回复引述“满洲国”旧例,认为“华北政务指导应一直由军司令官负责,文官则置于其下”,坚持对“临时政府”的直接掌控。

时任华北方面军司令官的寺内寿一,在日军中根基深厚,对华立场也极为强硬,日军中央只能派梅津赴华,就一系列问题对其进行“说服”。

时任华北方面军司令官的寺内寿一,在日军中根基深厚,对华立场也极为强硬,日军中央只能派梅津赴华,就一系列问题对其进行“说服”。

华北方面军力主确立华北“新政权”为“新中央政权”的同时,华中派遣军司令官松井石根,也要求华中设立同样的政权。

华中

系原国民政府中枢所在,南京、上海分别作为中国的政治、经济中心,产生着巨大的影响。日本早已有着在此地设立“政权”的计划,而日本驻华大使川越茂向日本媒体表示:新的华中政权将不似原南京政府那样的军阀政权,也不是过时政治家的政权,而是以中国财界、实业家为中心的就“经济的民众的国家”。

系原国民政府中枢所在,南京、上海分别作为中国的政治、经济中心,产生着巨大的影响。日本早已有着在此地设立“政权”的计划,而日本驻华大使川越茂向日本媒体表示:新的华中政权将不似原南京政府那样的军阀政权,也不是过时政治家的政权,而是以中国财界、实业家为中心的就“经济的民众的国家”。

所谓“过时政治家的政权”,颇有影射“临时政府”的意味。

所谓“过时政治家的政权”,颇有影射“临时政府”的意味。

对于“华中政权”的前景,日本中央并不看好,认为应坚持原定方针。陆军次官梅津认为,不应妨碍以华北政权为主的方针;陆军省、海军省、外务省三次官共同认为,“在华中方面很难树立强有力的政权”。

然而,华中方面军访求故老,力图拉拢中华民国首任总理唐绍仪出马,“即便唐不出马,也有其亲信温宗尧一派、梁鸿志一派、陈群一派,共同准备成立新政权”。

在“临时政府”无法觅到“元首”,由王克敏等人担纲的情况下,“华中政权”的“阵容”使“临时政府”及其背后的华北方面军感到紧张。而日本海军方面又认为,“临时政府”不应由华北方面军司令官“指导”,而应交给中央,通过陆海外三省间的协议来“解决”,相当于削减了华北方面军在“中国政策”上的发言权。

在“临时政府”无法觅到“元首”,由王克敏等人担纲的情况下,“华中政权”的“阵容”使“临时政府”及其背后的华北方面军感到紧张。而日本海军方面又认为,“临时政府”不应由华北方面军司令官“指导”,而应交给中央,通过陆海外三省间的协议来“解决”,相当于削减了华北方面军在“中国政策”上的发言权。

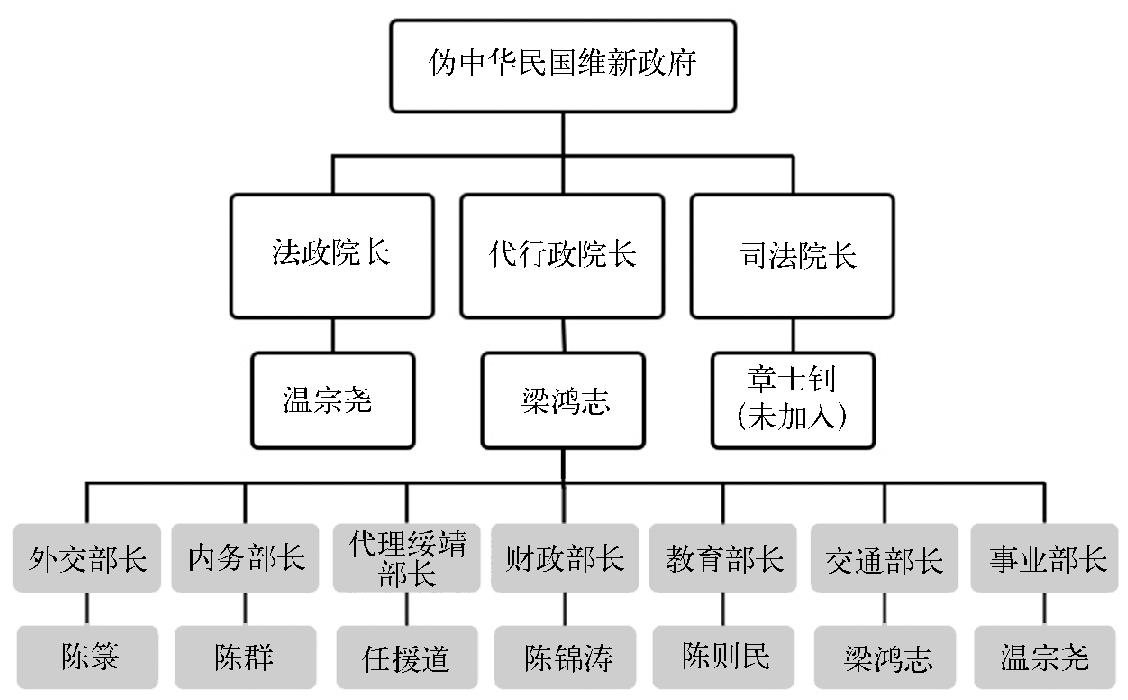

日本媒体也在为“以华中政权为中央政府”进行舆论造势。“华中政权”预定由三院七部组成,从机构上,与“临时政府”相对应,也是“三权分立”的政治模式,但“华中政权”位于国民政府的原中枢地带,日本媒体表示,“新政权”对中国全局有重大作用。

《东京朝日新闻》的一篇社论,直截了当地提出“华北和华中差异极大,两个政权归于一个政权之下,事实上是不可能的”,并对此解释道:“华中政治经济遭受的破坏巨大,华北政府要控制华中难度极大。而且华中是中国经济的中心,就算受到打击,在其复兴的同时,仍然保持着其重要性,要说中央政权的资格,与其说在华北不如说在华中。如果以华北为主,华中为从,就无法避免反复的南北对立冲突。”“华北政权无法控制华中,华中政权也无法控制华北。”“华北政权和华中政权应该顺从环境的特殊性,选择适合自己的政治经济运营方式,这是当前的急务。”

为此,华北方面军紧急展开了一系列活动。华北方面军特务部部长喜多诚一向日军中央请求“根据现状,华中政权可能最终会凌驾于华北政权之上,应该明确华北政权作为中央政权的原则,防止未来的纠纷”。

而王克敏则在华北方面军的支持下,要求“华中政府要在宣言中,表示全国不能有两个政府,现在是形势所限,不得已所为之,将来必定与临时政府合并,并将其作为中央政府”,并威胁否则就“让出自身的地位”。

而王克敏则在华北方面军的支持下,要求“华中政府要在宣言中,表示全国不能有两个政府,现在是形势所限,不得已所为之,将来必定与临时政府合并,并将其作为中央政府”,并威胁否则就“让出自身的地位”。

在日本陆军中央的斡旋下,喜多诚一与华中派遣军特务部部长原田熊吉等最终达成妥协。在日本陆、海、外三省协议会议上,达成了一系列备忘录,确定了以“临时政府”为“中央政权”的决定。

备忘录表示,“帝国政府决心以华北临时政府作为新中国的中央政权”,“鉴于现状,由华北方面陆军最高指挥官实施对临时政府的指导”。

备忘录表示,“帝国政府决心以华北临时政府作为新中国的中央政权”,“鉴于现状,由华北方面陆军最高指挥官实施对临时政府的指导”。

“两政权合并统一,以华北临时政府为中心,在最短期间内实现(以津浦线开通为期。注:后改为以‘陇海、津浦线开通为期’。

“两政权合并统一,以华北临时政府为中心,在最短期间内实现(以津浦线开通为期。注:后改为以‘陇海、津浦线开通为期’。

)为此,设置华中新政权组织机构,以必要的最小限度为准”。

)为此,设置华中新政权组织机构,以必要的最小限度为准”。

1938年3月24日,日本内阁正式通过了《华北和华中政权关系调整要领》,最终确定“以一地方政权的资格,成立华中政权,以中华民国临时政府为中央政权,促使两者尽快合并统一”,“对华中政权的成立宣言进行必要的修正(具体内容由华北、华中政权负责人协商)”。

次日,日本媒体正式对外发表消息。

次日,日本媒体正式对外发表消息。

3月28日,“华中政府”以“中华民国维新政府”的名义正式成立。按照日本的旨意,维新政府在成立宣言中加上了王克敏所要求的内容:“至维新政府之成立,系根据苏、浙等省之事实,原为暂定性质,与临时政府初无对立之心,向来中央所管事项不可分析者,仍由临时政府商酌办理,一俟津浦、陇海两路恢复交通,即与临时政府合并,盖同人等雅不愿国内有对峙之两政府也。”

“维新政府”虽然宣告成立,但同“临时政府”一样,无从得到充分的“实力”。唐绍仪并未答应出山,“维新政府”的组成人物主要分为温宗尧、梁鸿志、陈群3派,也可以分为3类,包括北洋军阀旧人,如梁鸿志等;国民党失意政客,如温宗尧、陈群等;附敌知识分子,如陈则民等。其中安福系军阀残余如梁鸿志等人,居重要地位。

“安福系”原依附皖系军阀段祺瑞等,在1920年的直皖战争后,实力早已衰微,加之如上文所言,日军在华北方面军的要求下,准备“设置华中新政权组织机构,以必要的最小限度为准”,“维新政府”的发展前景极为有限。而且,日军所期待的伪政府的首脑人物,正是直皖战争的另一方——直系领袖吴佩孚。

“安福系”原依附皖系军阀段祺瑞等,在1920年的直皖战争后,实力早已衰微,加之如上文所言,日军在华北方面军的要求下,准备“设置华中新政权组织机构,以必要的最小限度为准”,“维新政府”的发展前景极为有限。而且,日军所期待的伪政府的首脑人物,正是直皖战争的另一方——直系领袖吴佩孚。

根据日军的计划,在华中树立“新政权”后,要从“最高政治机构”开始,进行“内政、财政、实业、文政”等全方位的“指导”。

在“维新政府”成立初期,日本专由华中日军特务部部长对其负责,到后来则通过派遣顾问来进行“指导”,

在“维新政府”成立初期,日本专由华中日军特务部部长对其负责,到后来则通过派遣顾问来进行“指导”,

在“维新政府”的规定中,能看到日军顾问所居地位和作用:“顾问应该长官之要(邀)请,得出席中央及地方机关之各种会议,开陈意见。”“中华民国维新政府对于最高顾问予以院长之待遇,对于各机关之首席者予以准该机关长官之待遇。其他顾问之待遇概照上条规定。”

在“维新政府”的规定中,能看到日军顾问所居地位和作用:“顾问应该长官之要(邀)请,得出席中央及地方机关之各种会议,开陈意见。”“中华民国维新政府对于最高顾问予以院长之待遇,对于各机关之首席者予以准该机关长官之待遇。其他顾问之待遇概照上条规定。”

可以看出,日本对于“维新政府”,不仅是“热诚援助之友邦”,

可以看出,日本对于“维新政府”,不仅是“热诚援助之友邦”,

而且是进行“内部指导”的幕后控制者。日本之所以派遣顾问,而非由当地部队直接负责,部分原因是顾及陆军、海军、日本政府在控制“维新政府”上的均衡,

而且是进行“内部指导”的幕后控制者。日本之所以派遣顾问,而非由当地部队直接负责,部分原因是顾及陆军、海军、日本政府在控制“维新政府”上的均衡,

就此可能考虑回避出现类似于“维新政府”成立前夕,日本内部围绕华中、华北伪政权的主从问题展开的争执。

就此可能考虑回避出现类似于“维新政府”成立前夕,日本内部围绕华中、华北伪政权的主从问题展开的争执。

日本内部的争执,对扶植“维新政府”的工作造成了影响。由于喜多等人的交涉在3月18日前后方告开始,“维新政府”的成立,不得不较原定的3月中旬拖延多日。据日本媒体报道,“维新政府”原本定于“3月中旬举行成立仪式,为确保万无一失的准备,与各方相折冲,尤其是与华北政府保持密切联系,最终到28日方宣告成立”。

“维新政府”成立的拖延,让外界注意到了日本在扶植傀儡政权上的重重困难。国民政府发言人对此表示:“所谓华中傀儡,敌人进行组织已久,直至今日始凑足角色,勉强登场,足见敌人一举一动,无时无地不遭受困难与打击。”

“维新政府”成立的拖延,让外界注意到了日本在扶植傀儡政权上的重重困难。国民政府发言人对此表示:“所谓华中傀儡,敌人进行组织已久,直至今日始凑足角色,勉强登场,足见敌人一举一动,无时无地不遭受困难与打击。”

“维新政府”虽然最终得以成立,但其组成人员影响力相对欠缺,加之又因日本内部争斗而有所迁延。在日本内部,外务省东亚局长石射猪太郎也认为:“我方相继成立临时政府和维新政府,确实让国民政府感到了不快,特别是华中政府,并未隶属于华北政府,而准备拥护唐绍仪那样的中国元老,成立一大新政府,进而威胁国民政府。然而在实际上,无论临时政府还是维新政府,中国人对之热情都不高,根本无法威胁国民政府,相反却在我方内部造成了隔阂。”

华北、华中伪政权的孱弱,让日本对以其扶植“中央政权”持观望态度。1938年7月15日,五相会议通过的《成立中国新中央政府指导方策》要求,“汉口陷落后,蒋政权可能转化为一地方政权,或蒋会下野,现中央政府改组,在此之前,不成立新中央政府”;“承认新中央政府的时机,预定为改组或分裂了的政权开始停战工作,或者既成政权具备中央政府之实之际”。这份文件为局势发展做好两手准备,在等待国民政府改组的同时,也计划“如果蒋介石政权不发生分裂、改组等情况,则以既成政权成立新中央政府”,并要求“尽快先树立临时及维新两政府的联合委员会,再加入蒙疆联合委员会。其后上述政权逐步吸收诸势力,互相合作,聚其大成,作为新的中央政府”。

华北、华中伪组织结构图

1938年9月22日,伪临时政府与伪维新政府“设立中华民国政府联合委员会,以便统制关于政务上共通事项,使新中央政府易于成立”,根据以伪临时政府为“中央政权”的方针,联合委员会暂设在北京,由各政府选派3名委员,共6名委员,

伪临时政府行政委员长王克敏被选为主席委员。

伪临时政府行政委员长王克敏被选为主席委员。

除了华北、华中,日本当局还在察哈尔、绥远、晋南等地,扶植了伪蒙疆政权。在日军看来,“蒙疆”负有“特殊使命”,要作为“防共”前线,努力切断中苏交通:“蒙疆通过外蒙古与苏联相接,直面西北中苏赤色交通路线”,日军企图“通过蒙疆的发展及其势力的西渐,努力将中苏交通截断”,“截断中苏军事、政治、经济的联系,对于确立中国本部的治安贡献重大”。对日军的统治而言,“蒙疆还是华北重要的农产物资供给地”,“开发蒙疆资源,不但能为蒙疆特殊使命建立财政基础,还能充实帝国国防资源”,“被中国本部视为边疆的蒙疆,不仅中国文化未能完全进入”,“第三国权益也几乎没有”,加上“地理上位于长城以北,方便同华北在政治上分离”,因此“帝国各种政策在这里的推进,比起其他地区极端容易”。

1937年11月,日军控制下的“蒙古联盟自治政府”“察南自治政府”“晋北自治政府”相联合,成立了“蒙疆联合委员会”。

根据日本当局的定位,“蒙疆”不仅是“国防上、经济上的日华紧密结合地区”,而且“为了防共,应取得军事上、政治上的特殊地位”。

根据日本当局的定位,“蒙疆”不仅是“国防上、经济上的日华紧密结合地区”,而且“为了防共,应取得军事上、政治上的特殊地位”。

在“蒙疆”地区,日本有针对性地开发铁矿石、羊毛及毛皮、麻、石棉云母和黑铅、煤炭等资源,运回日本国内。

在“蒙疆”地区,日本有针对性地开发铁矿石、羊毛及毛皮、麻、石棉云母和黑铅、煤炭等资源,运回日本国内。

为了确保日本的特殊利益,日军“以治安防共军事谋略为基调”,对“蒙疆”各伪政权进行“军的实质性的内部指导”。

为了确保日本的特殊利益,日军“以治安防共军事谋略为基调”,对“蒙疆”各伪政权进行“军的实质性的内部指导”。

在对伪政权的“政务指导”方面,日军“通过华北方面军司令官、驻蒙军司令官实施”,并将之与其他伪政权相分离,“确保该地区的广泛自治”。

在对伪政权的“政务指导”方面,日军“通过华北方面军司令官、驻蒙军司令官实施”,并将之与其他伪政权相分离,“确保该地区的广泛自治”。

1939年5月,日本驻蒙军与华北方面军“达成一致”,将组织“蒙疆统一政府”的方案,“交由中央审议”。方案认为,“随着蒙疆政权的发展,根据现阶段的内外形势,为建设大东亚新秩序,促进蒙疆地区整体的治安,以及财政经济产业等的组织化和统制的进步发展,实现防共、民族协和、增进民生的目标,需要调整与统合三个自治政府和蒙疆联合委员会的权限,组织统一政府”。

1939年8月4日,日本阁议通过《蒙疆统一政权设立要纲》,确定正式合并“蒙古联盟自治政府”“察南自治政府”“晋北自治政府”3个伪政权,建立“蒙疆联合自治政府”,并派遣日本人顾问加以控制。

9月1日,“蒙疆联合自治政府”在张家口宣告成立,发表施政纲领,宣布要“诸族大同协和”,“强化世界防共战线”,“与盟友结合,同志相契,参与东亚新秩序的建设”。

9月1日,“蒙疆联合自治政府”在张家口宣告成立,发表施政纲领,宣布要“诸族大同协和”,“强化世界防共战线”,“与盟友结合,同志相契,参与东亚新秩序的建设”。

华北、华中、“蒙疆”伪政府,虽然在形式上统治了大片地区,但实际上依附日军生存,自身并无实力,即便合并成一个“新中央政权”,同样无法协助日军控制沦陷区,也不会帮助日本从对华持久战中脱身,这极大地影响了日本对借助“既成政权”来扶植“新中央政权”的热情。1938年11月,陆军省出台《成立中国新中央政府工作要领》,将“成立中国新中央政府工作”分为“甲型工作”和“乙型工作”。“甲型工作”包括吸收“改组的重庆政府”,而“乙型工作”则不包括之,要求“只有在甲型工作失败之际,才进行乙型工作”,“根据现有形势,不可将联合委员会当作新中央政权的核心要素,或者专凭联合委员会成立中央政权”,因此要“暂停关于成立新中央政府相关的具体的表面的工作(建国工作)”,“专心于酝酿反战空气,获取民心等(和平救国工作),不可急于成立形式上的政府”,同时“要避免当即决定新中央政府的首脑”。

这意味着日军不仅暂停了以华北、华中伪政府为中心的“成立新中央政权工作”,更是虚位以待,等待更重要的实力人物投向日本,而其目标之一,即为时任国民党副总裁的汪精卫。

这意味着日军不仅暂停了以华北、华中伪政府为中心的“成立新中央政权工作”,更是虚位以待,等待更重要的实力人物投向日本,而其目标之一,即为时任国民党副总裁的汪精卫。