外语能力标准是一个国家核心竞争力和软实力的真实体现,它贯穿于外语教学的各个环节之中,是外语教学目标或评价目标的参照或依据(Davies et al.,1999:23)。外语能力标准是对外语学习者的语言能力从低到高的一系列等级描述,是测量语言能力的一种标准、一个参考点、一个依据(王勃然等,2015:40)。外语能力的界定和教学目标的评价均要以能力标准作为衡量手段,因此构建能力标准的研究成了重要的突破口和研究对象(杨惠中、桂诗春,2007:35)。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出要“树立以提高质量为核心的教育发展观……制定教育质量国家标准”。比较研究现有的发达国家的语言能力标准或量表

,并研制输出驱动的外语能力国家标准是推进我国外语教育改革的关键,具有至关重要的战略意义和价值。

,并研制输出驱动的外语能力国家标准是推进我国外语教育改革的关键,具有至关重要的战略意义和价值。

在20世纪80年代之前,国际上基于学业素养的语言能力标准的研究主要参照输入驱动的内容标准,80年代之后逐步转变成输出驱动的规范性标准。国际上语言能力标准的编排和设计模式大体可以分为三类:分年级的成就图模式(澳大利亚、加拿大),即成就标准和表现水平模式;跨年级的连续性尺度模式(英国、欧盟);能力水平的案例例证模式(美国、德国)。

加拿大在2000年颁布了《加拿大语言能力标准》(Canadian Language Benchmarks,简称CLB),后成为加拿大全国统一的语言能力标准。《加拿大语言能力标准》对描述参数进行了细致的整理和说明,但没有通过实证研究证明其有效性(CCLB,2005:216)。加拿大安大略省2004年发布的《语言学科学业成就表》属于典型的分年级的成就图模式,它非常关注概念之间的联系和前后内容的系统性,明确阐述了语言的基本概念、内涵外延、内容主题和核心能力。

澳大利亚的语言能力标准《国际第二语言能力标准》(International Second Language Proficiency Ratings,简称ISLPR),不仅用于评估第二语言学习者的语言能力,亦供语言教育科研者或语言政策制定者使用,同时为语言课程的开发提供了参考框架(Wylie,1999)。2009年澳大利亚颁布《国家课程框架》和《课程设计报告》,对外语学科的语言能力标准做了详尽的描述(夏雪梅,2012:49)。该标准突出了学科核心能力的类型(知识和理解、思考、交流和应用),并针对每个年级进行了水平界定,是典型的成就图模式。

英国的语言能力标准渗透在《国家课程》中,突出了学科核心概念和过程的重要性,强调引导学生积极参与和实践课程活动,在学习课程内容范围的过程中形成该学科的核心能力。英国曾先后颁布了英语和其他外语学科的《国家课程(1999)》和《国家课程(2007)》。《国家课程》表现了英国对学生能力素养的高度关注(张晓蕾,2012:42)。2011年英国又进行了新一轮《国家课程》审议修订。语言能力标准水平被刻画为一个跨越不同年级的连续性发展尺度,以及一个按照核心能力和内容领域确定语言的成就目标。

1996年欧洲成立了“欧洲语言测试者协会”(Association of Language Testers in Europe,简称ALTE),制定并颁布了《欧洲语言测试者协会语言能力标准》。该标准虽建立在问卷调查、报告、修订、级别划分等实证研究的基础之上,但资料的收集实行自我报告模式,使标准的客观性和信度有所降低(Council of Europe,2001:245-246)。2001年《欧洲语言共同参考框架:学习、教学与评测》(The Common European Framework of Reference for Languages:Learning,Teaching,Assessment,简称CEFR;以下简称《欧框》)颁布,成为整个欧洲语言教学和评测的共同参照标准。《欧框》的研制采用了经验、定性、量化三种方法,经历了四个阶段,即搜集资料,分类整理,形成原始描述库;进行质的分析,划分能力级别;量化研究,评估学生,给出描述;形成标准(Council of Europe,2001:218-219)。它也是跨年级的连续性尺度模式的代表。

美国语言能力标准的雏形是《口语能力等级量表》以及由此演变而来的《跨部门语言圆桌量表》(Interagency Language Roundtable Scale,简称ILR)。20世纪80年代,美国制定了《美国外语教学委员会外语能力指导方针》(American Council on the Teaching of Foreign Language Proficiency Guideline,以下简称《ACTFL外语能力指导方针》)(韩宝成、常海潮,2011:40)。这些能力测评体系大都基于制定者的经验,效度不强。此后,美国颁布了《21世纪外语学习标准》(Standards for Foreign Language Learning in the 21st Century,简称SFLL;1996/1999),它对各阶段语言学习者的学习目标进行了具体描述。该标准前后历时6年,代表了美国21世纪初语言教育的发展方向。

2010年美国颁布了《共同核心州立标准》(Common Core State Standards Initiative,简称CCSS),旨在统一美国K-12(学前教育至高中教育)各年级课程标准,《共同核心州立标准》对英语和其他外语学科做了细致的描述,强调学生掌握的知识和技能要和就业期望相一致,其精彩之处在于把学生的语言学业表现水平渗透于内容标准之中。《共同核心州立标准》不仅关注学生学到了哪种认知水平的知识与技能,还涉及学生学习后的表现或成果,包括作业、表演、论文等表现学生水平的任务类型和表现证据,属于典型的能力水平的案例例证模式,有很强的借鉴意义。

此外,德国(2003)、瑞士(2007)也都出台了自己的语言学科能力标准,标准按照“整体素养模型—核心领域—具体描述”的框架进行编排。成就标准渗透在其内容标准的表述之中,也是案例例证模式的代表。

我国台湾地区于2005年参考欧洲的《欧框》、加拿大的《加拿大语言能力标准》及美国的《21世纪外语学习标准》,研究并制定了台湾地区的《通用英语能力标准》(Common English Yardstick for English Education in Taiwan,简称CEYEE)(韩宝成、常海潮,2011:41)。

我国大陆地区在《中国英语能力等级量表》(China Standard of English,简称CSE)发布之前,对外语能力标准的描述与要求主要体现在不同教育阶段的教学大纲和课程标准之中(韩宝成&常海潮,2011:42),用于指导不同时期的英语教学。大学英语类要求主要有1962年的《英语教学大纲(试行草案)》(高等工业学校本科五年制各类专业适用)、1980年的《英语教学大纲(草案)》(高等学校理工科本科四年制适用)、1985年的《大学英语教学大纲》(高等学校理工科本科用)和1986年的《大学英语教学大纲》(高等学校文理科本科用)、1999年的《大学英语教学大纲(修订本)》(高等学校本科用)、2004年的《大学英语课程教学要求(试行)》和2007年的《大学英语课程教学要求》(张蔚磊,2011:149)。专业英语类要求主要有《高等学校英语专业英语教学大纲》(2000)。基础英语类的能力标准主要体现在一系列课程标准中,如2001年的《全日制义务教育英语课程标准(实验稿)》和2011年的《义务教育英语课程标准(2011年版)》。以上文件中所表述的能力标准大都只描述了笼统的内容标准,但对于如何将这些内容标准细化到具体的学年、学期、单元,并转化为学生的能力标准未作表述。

我国大陆地区的全国英语等级考试(Public English Test System,简称PETS)是建立在1999年的《大学英语教学大纲(修订本)》之上的标准化考试,但是其考纲对该能力标准的描述尚不完善——只涉及听、说、读、写四个维度,似乎并不能全面干预学习者语言能力的可持续发展。

目前我国已经有不少大规模标准化英语考试项目,在多年的实践中积累了丰富的考生资料,为全面准确地描述考生英语语言能力水平提供了翔实的数据和基础(杨惠中、桂诗春,2007:34)。现在已经有一些学者投入到我国外语能力标准的研制与完善工作之中。代表性的研究主要分为以下几个方面:①采用定量和定性相结合的方法建立描述语库,如杨惠中、朱正才和方绪军的《中国语言能力等级共同量表研究——理论方法与实证研究》(2012:23—29);②着手研究更为具体的基于实证数据的语言参照水平描述,如王勃然等人的《基于〈大学英语课程教学要求〉的中国大学英语语言能力标准研究》(2015:40);③关注能力标准的可靠性和有效性,对编制的量表进行质量检验,如王佶旻的《汉语能力标准的描述语任务难度研究——以中级口语能力量表为例》(2013:413)。目前的研究趋势已经开始转向基于大规模实证数据的语言特征参数研究,更加关注学习者在使用语言时所呈现出的标准特征(Davies,2007:89)。2018年《中国英语能力等级量表》出台,这是我国外语能力标准研究领域的一座里程碑,它标志着我国外语能力标准开始和国际上顶尖的语言能力标准接轨,近几年和该量表相关的应用研究也逐步增多。

总体来说,我国的外语能力标准经历了结构主义能力标准(基于“本族语者”特征)(Fulcher,2003:91)和功能主义能力标准(基于“能做表述”特征)(North,2000:482)阶段,正在向交际语言能力标准(基于“情景表现”特征)(Fulcher & Davidson,2007:56)阶段迈进。

和国外的语言能力标准相比,我国原有的标准(2018年以前)在层次性、精细性、可操作性上均有一定的差距。首先,这些标准是输入驱动而非输出驱动的,在本质上属于内容标准,编排体例主要遵循了学科体系的逻辑。其次,这些外语能力标准虽然在总目标中提及学科能力,但没有将外语学科能力作为明确的编排原则,没有明确规定不同年级和学段要培养的外语能力及其应达到的表现水平。这种学科内容取向的编排模式产生的影响如下:①课程实施程度和外语能力标准模糊不清,使教学管理和改进、学生学业评价缺乏明确的参考依据;②课程过分强调学科内容和知识点的传授,学科能力或素养培养不突出、不系统。

我国原有的《大学英语课程教学要求(2007)》(以下简称《要求》)也不是严格意义上的外语能力标准(韩宝成、常海潮,2011:43),原因在于:①《要求》缺乏明晰的语言能力理论基础,只有对语言能力的分项描述,缺乏系统性的总体描述;②《要求》的能力描述参数过于简单,有的是早期传统语言能力描述方式的继续和延伸,虽体现了结构主义语言学理论在语言教学中的应用,但缺乏对学习者语言表现行为的实证研究的支持(岑海兵、邹为诚,2011:36);③《要求》量表对语言教育内部目标的描述较为单一简略,不够清晰翔实,在“确定性”“独立性”“一致性”和“语境游离性”等方面存在缺陷,缺乏应有的解释力,不能与国际权威性的能力标准相匹配(王笃勤,2008:18;韩宝成、常海潮,2011:44);④《要求》主要还是基于研制者的经验和定性调查,研制方法不够科学,其级别的划分和各个级别的描述项目尚有待实证检验,仍然需要不断发展和完善(杨惠中、桂诗春,2007:36;王勃然,2015:41)。

此外,和国外标准相比,国内原有标准学习目标较为单一,主要体现为对语言运用能力的重视,强调通过各种语言技能完成交际任务的能力。国外语言能力标准更强调对学习者学习能力、认知能力和学习态度、性格、情感、动机等方面的培养与发展,追求综合素质的提升,而不仅仅是语言知识、语言技能的提高。尽管新的标准——《中国英语能力等级量表》(2018)已经颁布,但是这只是我国量表向着科学化、国际化迈进的第一步,后面依然有很长的路要走。

因此,笔者选取经济较为发达、教育质量较高的加拿大、英国、美国、澳大利亚等国家的语言能力标准为研究对象,对上述标准及其研制完善工作进行系统梳理和研究,从能力标准的设计编排原则、指标的选取、指标的描述、权重的设定、研制过程、修订过程质量保障机制等方面进行分析、比较。最后,在此基础上提出对我国外语能力标准进行完善的建议。

笔者认为:①研究国际先进的语言能力标准体系,有助于我国的外语能力标准完善并与国际上最新的能力标准接轨,借鉴他国研制和修订的过程和经验,为我国外语能力标准的完善和修订提供参考。②输出驱动型外语能力标准的研究符合当前的国际发展趋势,可解决当前外语课程标准主要关注学科内容的问题,转变育人模式,改变国家和地方测评过分依赖考纲的现状。③完善现有的外语能力标准有助于对新时代我国的外语教育目标进行准确定位。对协调各学段的外语教学、外语测评体系的开发和应用、明确课程实施程度、学生学业评价等提供理论框架和水平依据。

新时期我国外语能力标准的总体框架建设主要涉及以下方面:界定基于学业质量的外语能力标准的概念;厘清外语能力标准与外语课程标准的关系;比较加、英、美、澳等发达国家的语言能力标准;以及完善我国的外语能力标准。

以输出驱动的外语能力标准是指学生在完成各学段时应该具备的基本外语素养及其应该达到的具体水平的明确界定和描述。

根据当前国际上的共同做法,界定者要站在总体教育目标和公民素养的角度思考和设计外语学科核心能力,要确保设计出的外语能力标准和不同学科的能力标准之间是一种融合和统整的关系。基于学业质量的外语能力标准不是指根据学生在学业水平测试中的实际表现水平而制定的成就标准,而是以各学段的总体教育目标为导向,以跨越不同学科领域的公民素养模型和外语学科的核心能力模型为基础的规范性成就标准。

外语能力标准是对现有外语课程标准的有益补充和完善,两者联合构成一个有机的整体。我国现有外语课程标准主要强调学科内容和知识点的传授,有时会忽视学科能力或素养培养。外语能力标准要突出外语学科能力或跨学科能力模型的核心地位,在能力模型基础上形成各学段学生学习结果的规范性成就标准或表现水平。

通过比较各国语言能力标准的整体架构设计、素养模型建构、编排表达模式、研制修订经验和具体做法,可将研究分为以下五类:

(1)各国需求分析的比较研究。尽管语言能力标准的研制背景各不相同,但它们都具有相似的结构。在比较几国背景基础上,充分分析未来一定时期内国内外社会的变化,及其对教育和人才素养提出的挑战和要求(需求分析),为我国外语能力标准的修订和完善提供参考。

(2)知识基础研究。语言能力标准都基于一定的语言学理论和相关学科理论。基于这些知识理论可以更科学地对外语能力进行定性描述。

(3)语言能力基本框架研究。比较几种语言能力标准模式(加拿大—表现水平模式;英国—连续性尺度模式;美国—案例例证模式;澳大利亚—成就标准模式),探索适合我国的模式。不同的设计模式是以学科能力模型为核心的规范性表现标准和实际表现标准相结合的产物。

(4)编排表达模式研究。语言能力是一种心理特质,具有无法观察性,因此,语言能力指标要通过一定的形式表述出来,如何准确表达和描述语言能力是我国外语能力标准修订和完善的关键环节。

(5)研制和修订方法与评价体系研究。外语能力标准的可操作性、信度和效度,主要取决于该标准的研制方法。标准的研制和修订过程应该包括对经验、定性、定量等各种方法的综合运用。国外语言能力标准的研制和修订都会经过“框架—标准—评估”的系统过程,其科学的研制和修订方法和评估系统值得我国借鉴。

外语能力标准作为一个系统至少包括四个部分:①各种能力或构成的界定;②不同能力之间的相关关系或结构,或者不同维度能力的理解和整合;③对各种能力的表现水平的界定和描述;④对能力在不同表现水平的发展机制的阐述。标准所规定的能力应该和就业期望相一致(杨惠中,2012:25)。标准应当包括高水平的认知要求(推理、判断、分析总结和问题解决),应当具备精准性、可测量性和有效性,并反映学习进程,应当符合国际基准。

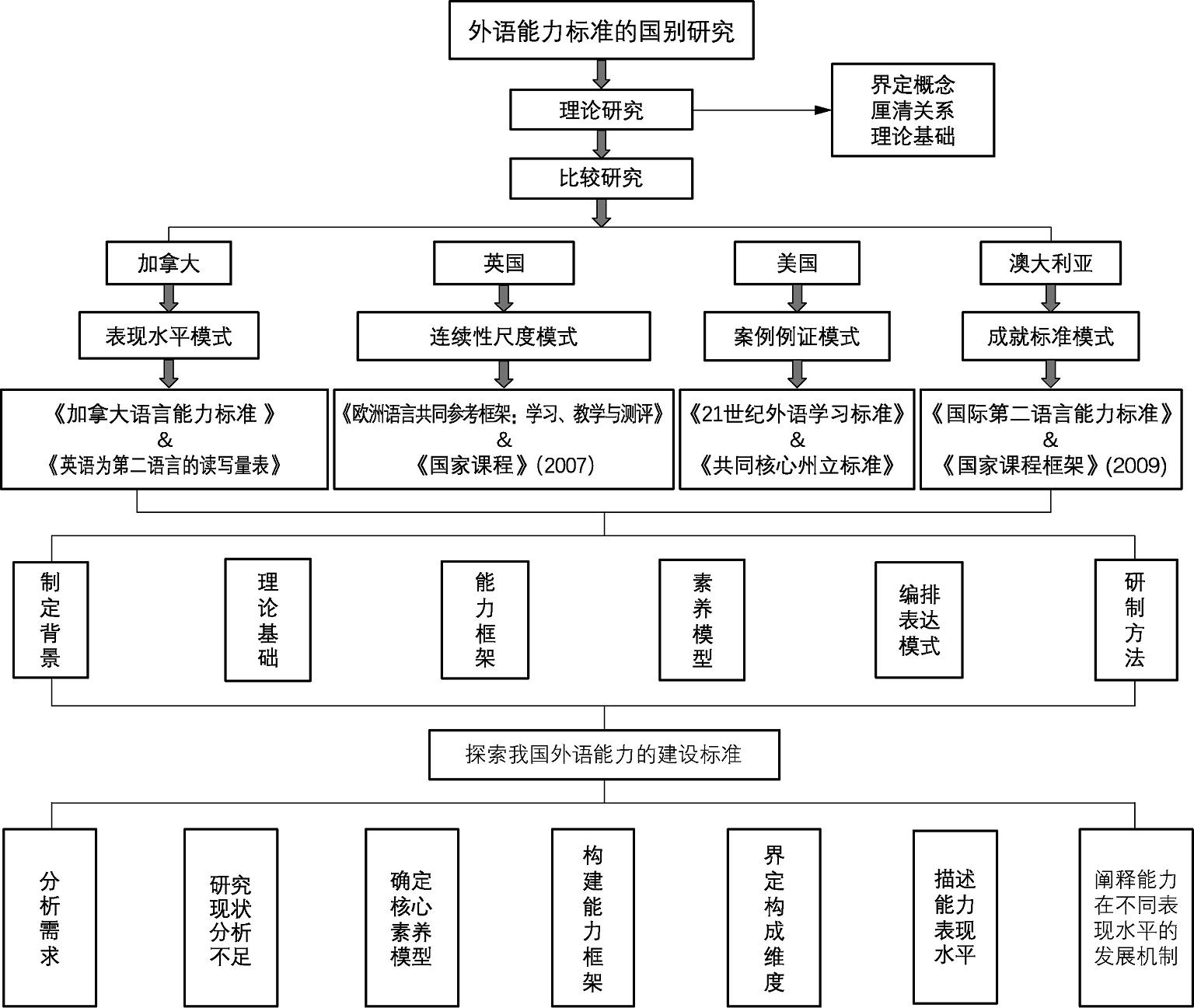

笔者建议可以按照如下思路进行外语能力测评体系的研究和完善。参见图0-1。

图0-1 外语能力测评体系的研究思路

(1)开展外语能力标准的相关理论研究。运用二语习得理论、学习科学理论、认知科学理论、外语教学理论和教育学理论等进行外语能力标准的概念界定,厘清外语能力标准的基本概念、内涵、关键要素,揭示本领域研究的逻辑起点。核心概念包括能力标准、核心素养、输出驱动等,深入分析语言能力标准、能力评估等不同理论所涉及的相关内容。比较国内外已有的各种技术手段的结构与效用,厘清外语能力标准和外语课程标准的关系,厘清外语能力标准中各个子指标之间的相关关系,为外语能力标准的修订和完善奠定理论基础和知识基础。

(2)选择国际上的成功典范(加拿大、英国、美国和澳大利亚等国家),即有代表性的语言能力标准进行专项研究和国际比较研究。从制定背景(需求分析)、理论基础、能力框架、素养模型、编排表述模式、研制和完善方法六大维度仔细研究加拿大的《加拿大语言能力标准》,英国的《国家课程》(2007)和欧洲的《欧框》,美国的《21世纪外语学习标准》和《共同核心州立标准》;澳大利亚的《国际第二语言能力标准》和《国家课程框架》(2009)。通过能力标准基本框架的比较研究,表述模式的比较研究,评估工具的比较研究等,尝试建立外语能力标准研究的模型,实现本研究领域的知识创新。

(3)完善我国外语能力建设标准的参考框架。笔者认为可以按照以下七个步骤进行:分析需求、研究现状分析不足、确定核心素养模型、构建能力框架、界定构成维度、描述能力表现水平、阐释能力在不同表现水平的发展机制。我国外语能力标准的进一步研究可以考虑遵循计划、调研、开发、意见征询和采纳的整体思路;推进策略上可以采用整体规划、分步推进、先期尝试、全面铺开的基本模式。

(4)完善我国外语能力标准,进行实践尝试。在通过理论分析形成不同学段能力发展预期的基础上进行测试。通过实际测试校正理论预期的可行性,并补充评价任务样例、学生实际表现样例及其相应的分析情况。探索外语能力评价的实践,形成至少三个可借鉴的外语能力评价案例,创造在理论关照下的实践经验,为外语能力测评体系的完善提供支撑。

(5)进行大规模测试。采用文本分析法和多元回归分析法对学生群体、教师群体、专家群体和用人单位等进行问卷和访谈调查,对转录文本进行分析,运用文本分析法进行编码分析。结合文献研究和比较研究的成果,初步确定外语能力标准修订的的参考性评估架构和质量标准。意见征询阶段通过各种渠道,在不同范围内对现有的外语能力标准进行意见征询和修改,并开展试点研究,明确实施所需的配套资源、制度保障、培训模式等,为完善国家教学质量标准中的学生外语能力标准提供参考。

总之,以输出为驱动并基于核心素养的外语能力规范性标准应该是我国外语能力标准今后的发展方向。当前国际上发达国家最新研制的外语教育标准中都非常强调跨学科能力模型与外语学科学习内容的结合,因此应以教育总体目标为指向,构建一个整体性框架来系统地设计、组织、编排、修订、完善外语能力标准。